Réalismes direct et indirect

En philosophie de la perception, ainsi qu'en épistémologie, le réalisme direct et le réalisme indirect sont deux théories distinctes qui ont en commun de supposer l'existence d'un monde indépendant de nous, dont nous pouvons avoir connaissance grâce à nos systèmes sensoriels.

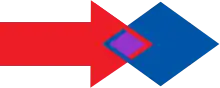

La question sur laquelle ces deux formes de réalisme se divisent est celle de savoir si le monde peut être perçu directement ou non, autrement dit, si les contenus mentaux nous présentent ou non le monde tel qu'il existe indépendamment de notre esprit. Pour les partisans du réalisme direct, les contenus de la perception sont les choses mêmes du monde réel ; tandis que pour les défenseurs du réalisme indirect, les contenus de la perception sont des choses au moins en partie dépendantes du sujet qui en fait l'expérience

Il existe aujourd'hui une controverse entre ces deux conceptions qui oppose, d'une part, ceux qui considèrent le contenu de l'expérience perceptive – ce que nous percevons – comme une entité mentale ou comme une représentation dépendante de l'esprit (réalisme indirect), et, d'autre part, ceux qui réfutent la notion d'intermédiaire mental entre l'esprit et le monde (réalisme direct).

Certains philosophes, dont A. D. Smith[1], soutiennent que ce problème constitue le principal problème philosophique concernant la perception, soulevé autant dans la littérature psychologique que dans la littérature philosophique. Il s'agit de répondre à la fois à une question épistémologique cruciale : « Que pouvons-nous percevoir et connaître du monde ? » ; et à une question métaphysique essentielle : « Quelle est la nature de ce que nous percevons ? ».

Réalisme direct

Le réalisme direct est la thèse selon laquelle le contenu d'un état de perception est constitué d'objets, de propriétés ou d'événements du monde tel qu'il existe en soi, indépendamment de l'esprit. La perception est interprétée comme une ouverture sur cette réalité[2].

« Direct » signifie que dans l'expérience perceptive le monde est donné aux sujets sans aucune médiation. En ce sens, le réalisme direct est une position philosophique qui conforte le « sens commun ». Cette notion renvoie également au caractère d'immédiateté et d'automatisme de l'expérience perceptive, qui s'impose spontanément à notre conscience sans que ne se manifestent les mécanismes cérébraux sous-jacents : aussi complexe que soit la machinerie neurophysiologique qui nous permet de faire l'expérience du monde, elle est complètement invisible ou cachée. C'est ce qui nous permet de percevoir, mais ce n'est pas une partie de ce que nous percevons[3].

En philosophie contemporaine, le réalisme direct correspond au point de vue développé par la théorie « disjonctive », ou « disjonctivisme ». Cette théorie rejette l'interprétation « conjonctive » de l'argument de l'illusion, autrement dit, l'interprétation selon laquelle une illusion indiscernable d'une perception authentique relève du même type d'état mental qu'elle. Selon la théorie disjonctive, même si une expérience illusoire peut me faire croire, à tort, que je perçois vraiment quelque chose, les deux types d'expériences sont essentiellement différents. Contrairement à l'illusion, en effet, la perception authentique dépend essentiellement de son objet en tant qu'élément du monde physique[4]. Il ne serait donc pas juste d'identifier la perception du monde à une expérience subjective nous présentant de simples apparences. Au contraire, c'est à l'objet perçu que le contenu de la perception s'identifie.

Selon cette version radicale du réalisme, l’expérience perceptive est en quelque sorte « transparente » : le contenu qu’elle présente est le fait lui-même, perçu sans intermédiaire. En ce sens, la perception n’est pas véridique au sens où l’est un message transmis par un « émissaire », selon l’image donnée par D. Davidson[5], mais au sens où elle met directement le sujet en rapport avec des faits[6].

Réalisme indirect

Le réalisme indirect est la thèse selon laquelle le monde est perçu indirectement par l'intermédiaire des contenus de perception. Cette thèse découle d'une considération conforme, non pas au « sens commun », mais au « bon sens » scientifique : le monde est donné à notre conscience par l'intermédiaire des sens.

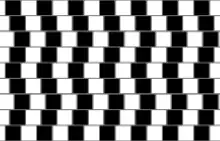

Bien que nous ayons de bonnes raisons de croire que nos sens soient fiables, ils sont néanmoins dépendants de conditions particulières telles que le milieu ambiant, notre position dans l'espace, ou la distance, par exemple. Par ailleurs, notre perception du monde est systématiquement déterminée par des facteurs internes liés au fonctionnement de nos systèmes sensoriels, de sorte que tout ce que nous percevons est la conséquence de ce qui se passe dans notre esprit ou notre cerveau.

La perception n'est donc pas un point de vue neutre et impersonnel sur le monde : elle est toujours le point de vue particulier d'un sujet sur le monde. De plus, l'expérience du sujet sur le monde diffère de ce que nous en apprennent les sciences modernes et la physique en particulier : le monde que nous percevons est en effet plein de couleurs, d'odeurs, de sons, etc., ainsi que de toutes sortes de qualités qui n'existent pas comme telles dans le monde objectif de la physique.

S'appuyant sur ces deux constats, le réalisme indirect soutient qu'une perception est toujours l'expérience d'une réalité « phénoménale » en partie subjective. Si je vois une fleur rouge, alors je fais l'expérience d'une fleur rouge qui existe physiquement. Le caractère phénoménal (l'apparence) de ce qui est ainsi perçu ne dépend pas directement de l'existence physique de l'objet mais plutôt du type d'état mental dans lequel nous nous trouvons lorsque nous faisons l'expérience d'un tel objet.

Le réalisme indirect a été associé dès le début du XXe siècle à la théorie des données des sens (ou sense-data en anglais). Dans ses Problèmes de philosophie (1912), Bertrand Russell proposait de considérer « ma connaissance de la table » physique qui se trouve en face de moi comme une connaissance descriptive rendue possible par ma connaissance directe des sense-data dont je fais l'expérience quand je vois cette table[7]. Selon Russell, notre expérience ne nous renseigne pas sur la nature du monde physique mais sur sa structure, car nos expériences sont systématiquement reliées au monde selon des lois causales spécifiques. Il est donc possible de connaître (par description) l'objet physique de la table qui cause mes sense-data visuels, bien qu'il ne soit pas possible d'en avoir la représentation.

Le réalisme indirect permet de rendre compte de la différence entre une expérience véridique et une illusion. Toute expérience est reliée causalement à des objets physiques, mais l'expérience illusoire n'est pas causée par les mêmes éléments du monde que ceux qui sont généralement associés aux sense-data. Cette forme modérée de réalisme a également l'avantage d'être conforme à la conception scientifique du monde, qui diffère radicalement de l'expérience que nous en avons avec nos sens.

Difficultés des deux positions

Réalisme direct

Le problème le plus fréquemment exposé du réalisme direct est qu'il ne semble pas en mesure d'offrir une explication satisfaisante des illusions. La théorie disjonctive en particulier creuse un fossé ontologique entre les simples apparences et ce qui est, entre l'expérience subjective et la perception. En outre, l'idée même que le contenu d'une expérience constitue un objet existant indépendamment de l'esprit est difficile à concilier avec l'idée largement admise que le contenu de l'expérience perceptive est déterminé en partie par des processus mentaux qui ont lieu dans notre esprit ou notre cerveau[8].

Le problème le plus important du réalisme direct réside toutefois dans son apparente incompatibilité avec la conception scientifique d'un monde physique, monde où les objets tels que nous les percevons (avec leurs couleurs, leur forme apparente etc.) n'existent pas et sont remplacés par des concepts scientifiques contre-intuitifs (l'électromagnétisme, les champs de force, etc.). Le réalisme direct est également difficile à concilier avec la découverte de la vitesse (limitée) de la lumière, qui implique par exemple qu'une étoile visible à plusieurs années-lumière ne se présente pas à nos yeux telle qu'elle est, mais telle qu'elle a été dans le passé il y a plusieurs années.

Réalisme indirect

Le problème le plus important du réalisme indirect est qu'il semble lié à la thèse de l'existence des sense-data, entités qui ne trouvent pas leur place dans le monde physique. En outre, le réalisme indirect postulerait l'existence d'un « voile de la perception », un rideau qui s'interpose entre notre conscience et le monde, avec des conséquences métaphysiques, épistémologiques et sémantiques inacceptables pour les défenseurs du réalisme direct. La conséquence épistémologique serait le scepticisme, l'impossibilité de connaître le monde lui-même. La conséquence métaphysique serait le dualisme corps/esprit, le retour à l'idée qu'il y a des entités non physiques. Le conséquence sémantique serait l'impossibilité de référer à quoi que ce soit de réel ou de physique[3].

La « solution » de Lowe

Pour dépasser cette alternative, Edward J. Lowe propose de distinguer entre le concept d' « être dépendant de l'esprit » et la notion d' « être un état mental »[9]. Selon Lowe, les contenus de la perception sont dépendants de l'esprit, mais ils ne sont pas des êtres mentaux. Cette distinction permet de concilier les dimensions subjective et objective de la perception en rendant compte à la fois de la nature représentative et constructive des contenus perceptifs (en tant qu'ils sont « dépendants de l'esprit »), et de leur extériorité par rapport à l'esprit (en tant qu'ils ne sont pas des « êtres mentaux »).

Notes et références

- A. D. Smith, The problem of perception, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2002.

- Cf. J McDowell, L'esprit et le monde (1994), Paris, Vrin, 2007 : 3e conférence, § 1-2.

- A. Paternoster, Le philosophe et le sens (2007), Presses Universitaires de Grenoble, 2009.

- J. Dokic, Qu'est-ce que la perception, Paris, Vrin, 2009 : « La théorie disjonctive ».

- J. Dokic, Ibidem, p. 118.

- J. McDowell, op. cité.

- B. Russell, Problèmes de philosophie (1912), Paris, Payot, 1989, chap. V.

- Cf. Notamment A. Paternoster, Le philosophe et le sens (2007), Presses Universitaires de Grenoble, 2009.

- E. J. Lowe, Subjects of Experience, Cambridge, Cambridge Univesity Press, 1996.

Articles connexes

Bibliographie

- Online papers on representationalism, by various authors, compiled by David Chalmers

- This is a simulation - Court article à destination du grand public, défendant la théorie de la perception représentative.

- Harold I. Brown, Direct Realism, Indirect Realism, and Epistemology. Philosophy and Phenomenological Research, vol. 52, no 2. (), pp. 341–363.

- What Do We Perceive and How Do We Perceive It? (PDF file)

- McCreery, C. (2006) Perception and Hallucination: the Case for Continuity. Oxford: Oxford Forum. An analysis of empirical arguments for representationalism. Online PDF