Critique de la raison pratique

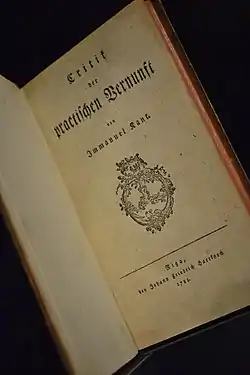

Critique de la raison pratique (Kritik der praktischen Vernunft) est un ouvrage d'Emmanuel Kant paru en 1788 et traitant de philosophie morale.

| Critique de la raison pratique | |

| |

| Auteur | Emmanuel Kant |

|---|---|

| Pays | Allemagne |

| Chronologie | |

Présentation

Deuxième grand ouvrage critique de Kant et « suite » de la Critique de la raison pure (1781-1787), la Critique de la raison pratique abandonne l'analyse de la raison dans son usage spéculatif pour se consacrer à son usage pratique. Elle concerne donc le domaine de l'agir et non plus celui de la connaissance théorique. Elle aura une influence déterminante dans les champs de l'éthique et de la philosophie morale. L'une des innovations notables de la Critique de la raison pratique par rapport à la Fondation de la métaphysique des mœurs (1785) est l'apparition de la notion d'un faktum (fait non empirique) de la loi morale, qui s'impose à la raison alors même qu'elle ne peut être déduite analytiquement du concept positif de liberté et de dignité, puisque nous connaissons ce dernier par la loi morale, et non l'inverse (§7 chap. I).

Plan

Préface

Introduction

Première partie : Doctrine élémentaire de la raison pure pratique

- Livre premier : L'analytique de la raison pratique

- Chapitre premier - Des principes de la raison pure pratique

- I. De la déduction des principes de la raison pure pratique

- II. Du droit qu'a la raison pure, dans l'usage pratique, à une extension qui n'est pas possible pour elle dans l'usage spéculatif

- Chapitre II - Du concept d'un objet de la raison pure pratique

- Chapitre III - Des mobiles de la raison pure pratique. Examen critique de l'analytique de la raison pure pratique

- Chapitre premier - Des principes de la raison pure pratique

- Livre deuxième : Dialectique de la raison pure pratique

- Chapitre premier - D'une dialectique de la raison pure pratique en général

- Chapitre II - De la dialectique de la raison pure dans la détermination du concept du souverain bien

- I. L'antinomie de la raison pratique

- II. Solution critique de l'antinomie de la raison pratique

- III. De la suprématie de la raison pure pratique dans sa liaison avec la raison pure spéculative

- IV. L'immortalité de l'âme comme postulat de la raison pure pratique

- V. L'existence de Dieu comme postulat de la raison pure pratique

- VI. Sur les postulats de la raison pure pratique en général

- VII. Comment est-il possible de concevoir une extension de la raison pure, au point de vue pratique, qui ne soit pas accompagnée d'une extension de la connaissance, comme raison spéculative

- VIII. De l'assentiment venant d'un besoin de la raison pure

- IX. Du rapport sagement proportionné des facultés de connaître de l'homme à sa destination pratique

Deuxième partie: Méthodologie de la raison pure pratique

Conclusion

Influence de Rousseau

Il faut noter, au-delà de l'anecdote, que Rousseau a profondément influencé la conception kantienne de l'autonomie. La formule du Contrat social, selon laquelle « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. » (livre I, chap. 8) est considérée par plusieurs grands historiens de la philosophie et spécialistes de Kant, comme Victor Delbos[1] ou Roger Verneaux , comme l'une des origines de la notion d'autonomie chez Kant : celui-ci intériorise au fond la liberté civile dans la personne et sa vie morale.

Préface et introduction

La préface et l'introduction consistent pour l'essentiel dans une comparaison entre le statut de la raison théorique et celui de la raison pratique. La première Critique s'attachait à étudier les prétentions de la raison pure théorique à la connaissance de principes dépassant les limites possibles de toute expérience. Il ressortait de cette étude que l'usage de la raison pure théorique devait être limitée à la sphère de l'expérience car elle produisait des difficultés insolubles quand elle cherchait à s'appliquer à l'au-delà de l'expérience. Cependant il ne s'agit pas ici de critiquer la raison pure pratique mais d'en prouver la possibilité; la raison pure pratique (non mêlée d'expérience), si elle existe, ne peut se dépasser elle-même (à l'inverse de la raison pure spéculative) : sa seule existence prouve la réalité de ses concepts. En conséquence de quoi, dit Kant, il s'agira de faire une critique « non de la raison pure pratique, mais seulement de la raison pratique en général », ceci s'expliquant par le fait « que la raison pure, quand on a montré qu'elle existe, n'a pas besoin de critique ». Il s'agira donc de critiquer l'idée que la raison empirique est le seul principe déterminant notre volonté, et de montrer qu'il existe une raison pure, qui ne s'affirme réellement que dans le transcendantal, et dont les prétentions dépassent légitimement l'expérience, contrairement à la raison pure spéculative, dont c'est le principal défaut.

Si la première Critique pouvait affirmer que Dieu, la liberté et l'immortalité ne sont pas connaissables, la seconde va transformer le sens de cette thèse. On peut savoir (wissen) que la liberté transcendantale peut exister parce que la force de la loi morale en démontre la possibilité. Kant utilise, pour ce faire, deux exemples successifs (§7 chap. I). Dans le premier, un homme qui prétend être irrésistiblement lié par sa passion luxurieuse avouerait nécessairement, si on lui édifiait, devant sa maison, un gibet auquel il serait pendu une fois sa passion satisfaite, qu'il pourrait se maîtriser. Dans le second, si un seigneur demandait à ce même homme d'établir un faux témoignage contre un homme honnête que le souverain voudrait pendre pour des raisons spécieuses, ce même homme ne pourrait pas ne pas se dire — quoi qu'il fasse effectivement — qu'il pourrait ne pas obéir à cet ordre inique et préférer la mort à cet acte immoral. Selon Kant, le fait que la loi morale s'impose et puisse primer même sur la vie, c'est-à-dire sur les mobiles sensibles qui nous poussent à vivre et à chercher le bonheur, montre de quelle façon celle-ci s'impose en tant que faktum, ou « fait [non empirique] de la raison ».

Par contre on ne peut pas la connaître (erkennen) comme on connaît des théorèmes mathématiques ou des lois physiques. Dieu et l'immortalité, même s’ils sont des concepts qui se rattachent à la liberté, restent néanmoins encore des postulats indémontrables : on doit juste en « admettre la possibilité au point de vue pratique ».

Selon Kant, la Critique de la raison pratique suppose la Fondation de la métaphysique des mœurs, parce que cette dernière initiait le lecteur au principe du devoir ; « pour le reste, (le système de la Critique de la raison pratique) se suffit à lui-même ».

Finalement, Kant présente dans l'introduction le plan de la Critique de la raison pratique. Il est calqué en apparence sur celui de la première Critique : analytique, dialectique, méthodologie. Mais son plan diffère car Kant se fonde non sur la disposition des facultés humaines (1re critique) mais sur leurs objets.

Citations célèbres

La conclusion de l'ouvrage comporte une des citations les plus célèbres de Kant, qui est aussi l'un de ses rares moments de lyrisme, et finira inscrite sur sa tombe :

« Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique : le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. »

— Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique.

Voir aussi

Articles connexes

Sources

- Alquié Ferdinand, Leçons sur Kant, Paris, CDU les cours de Sorbonne, 1963 (réédité en Poche dans la collection « la petite vermillon ») : un cours particulièrement clair et pédagogique sur les Fondements de la métaphysique des mœurs et la Critique de la Raison pratique.

- Delbos Victor, La philosophie pratique de Kant, Paris, Felix Alcan, 1905 (plusieurs fois réédité): ouvrage de référence sur la morale de Kant et sur le développement de la philosophie morale de Kant.

- Weil Éric, Problèmes kantiens, Paris, Vrin, 1975 : ouvrage classique qui montre la prééminence du point de vue pratique dans la philosophie kantienne en général.

Références

- Victor Delbos, « Rousseau et Kant », Revue de métaphysique et de morale, , p. 429-439 (ISSN 0035-1571, lire en ligne)

Liens externes

- (de) Kritik der praktischen Vernunft Texte original.

- (en) Kant's Moral Philosophy dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- (fr) Kant - critique de la raison pratique Cours de l'UNI GE.