Tiers monde

L'expression tiers monde, ou tiers-monde[1] - [2] - [3], lancée en 1952[4], se rapporte à l'ensemble des pays africains, asiatiques, océaniens ou du continent américain en carence de développement. Ce terme est considéré comme obsolète par certains[5] - [6] au profit de celui de pays les moins avancés (PMA).

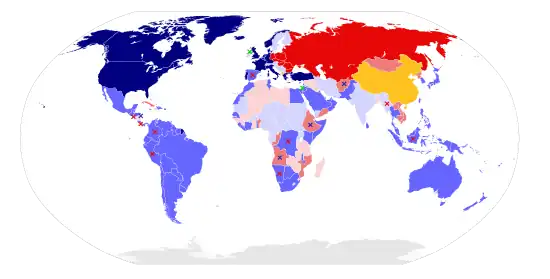

Les termes premier monde, second monde et tiers monde ont été employés pour regrouper les nations de la Terre en trois grandes catégories. Ces trois termes ne sont pas apparus simultanément. Après la Seconde Guerre mondiale, l’OTAN et le Pacte de Varsovie ont été considérés comme les deux grands blocs. Le nombre de pays faisant partie de ces deux blocs n’étant pas fixé de manière précise, on s’est finalement aperçu qu’un grand nombre de pays ne rentraient dans aucune de ces deux catégories.

En 1952, le démographe français Alfred Sauvy invente le terme « tiers monde » pour désigner ces pays. La fameuse expression « Tiers Monde », est initialement publiée dans un article dans l'Observateur écrit en 1952 par Sauvy[7] : « Nous parlons volontiers des deux mondes en présence, de leur guerre possible, de leur coexistence, etc. oubliant trop souvent qu'il en existe un troisième, le plus important […] C'est l'ensemble de ceux que l'on appelle […] les pays sous-développés […]. Ce Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé […] veut, lui aussi, être quelque chose ». L'expression « le tiers monde », du fait de son caractère générique ne doit toutefois pas occulter les spécificités historiques et le contexte socio-politique de chacun des pays censés y correspondre.

Définitions

Le tiers-monde décrit la réalité complexe, transitoire et chaotique s'inscrivant dans le décalage croissant qui nait entre monde traditionnel et monde moderne à partir de la révolution industrielle (qui débute en Angleterre vers la fin du XVIIIe siècle). On remarque cependant qu'à cette époque, si en Amazonie, et dans certaines régions d'Afrique, et d'Asie, les hommes vivent dans un âge proche de l’âge de la pierre taillée, d’autres en Chine et en Inde se trouvent à un niveau de vie supérieur à celui de l’Angleterre du XVIIIe-XIXe siècle. L’historien Christopher Alan Bayly l’a éminemment montré dans son ouvrage « La naissance du monde moderne ».

Certains insistent sur le fait qu'il s'agit d'une réalité très hétérogène, et concluent à l'existence de « plusieurs » tiers mondes. Cela en fonction des perspectives envisagées.

Dans l'inégalité économique, l'expression correspond à l'ensemble des pays pauvres, soit les pays les moins avancés et les pays en développement. Dans cet esprit, le quart monde (proposé par Joseph Wresinski en 1969) fait référence à cette couche de population la plus défavorisée, ne disposant pas des mêmes droits que les autres, et existant dans tous les pays, qu'ils soient riches ou pauvres.

Dans les rapports nord-sud avec « des Suds » faisant face à « un Nord » plutôt occidental[8] et compris comme « développé », l'expression fait alors référence à des « pays dépendants du monde capitaliste »[9], ou des « pays appauvris et surexploités »[10]. Ils « ont le trait commun de n'avoir pas ou peu connu, pour des raisons diverses, la révolution industrielle au XIXe siècle »[11], ou la prospérité qui a suivi la Renaissance en Europe, et favorisé la colonisation ou la domination des autres territoires. On notera également que cette vision doit être réactualisée avec l'apparition des pays émergents et des nouveaux pays industrialisés, ainsi que des organisations ou des regroupements à caractère économique et/ou politique (comme les pays pétroliers).

Dans la géopolitique comme Georges Balandier[12] (en 1956), l'expression désigne « la revendication des tierces nations qui veulent s'inscrire dans l'Histoire ». À la suite de la décolonisation et de la Conférence de Bandung, certains de ces pays se sont regroupés au sein de l'organisation internationale du mouvement des non alignés.

Terminologie

L'expression « tiers monde » apparait, comme une formule, dans la chute d'une chronique de l'économiste et démographe français Alfred Sauvy en 1952, en référence au tiers état de l'Ancien Régime français dont parlait l'abbé Sieyès dans son pamphlet.

« Car enfin ce tiers monde ignoré, exploité, méprisé comme le tiers état, veut lui aussi, être quelque chose. »

— « Trois mondes, une planète », L'Observateur, 14 août 1952.

L'auteur de l'expression la désavoue cependant en 1988 dans un article du Monde : « Que l'on permette au créateur de l'expression tiers-monde, il y a déjà près de quarante ans, de la répudier, tant elle fait oublier la diversité croissante des cas. Englober dans le même terme les pays d'Afrique noire et « les quatre dragons » ne peut mener bien loin ».

Le terme est à nouveau très discuté après sa reprise par Georges Balandier en 1956, dans leur publication à l'INED (voir en bibliographie). Il désigne les pays du globe considérés alors comme « sous-développés ».

On interprète dès le début leur proposition, à tort (Balandier, 2003), comme le regroupement des pays n'appartenant ni au bloc occidental (Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Japon, Israël, Australie…), ni au bloc communiste (URSS, Chine, Europe de l'Est…). La chute du mur de Berlin et la dislocation de l'Union soviétique ont de toute façon rendu ce caractère obsolète.

En 2003, dans sa réponse à une question de Jean-Marc Biais « Peut-on encore parler de « tiers-monde », mot que vous avez inventé, en 1956, avec Alfred Sauvy ? », Balandier maintient son terme :

« Cette expression a connu un succès planétaire. Mais, souvent, elle a suscité des malentendus. Pour nous, il ne s'agissait pas de définir un troisième ensemble de nations, à côté des deux blocs (capitaliste et soviétique) en guerre froide. Non, c'était une référence au tiers état de l'Ancien Régime, cette partie de la société qui refusait de « n'être rien », selon le pamphlet de l'abbé Sieyès. Cette notion désigne donc la revendication des tierces nations qui veulent s'inscrire dans l'Histoire. Après une longue éclipse, l'initiative est reprise aujourd'hui par quelques pays en cours de modernisation : le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud. Lors de la récente conférence de Cancun, ils ont affirmé une forte identité face aux puissances occidentales. N'est-ce pas le début d'une renaissance du tiers-monde ? »[13].

Cependant, dans le cadre des sciences géographiques, démographiques, sociales ou économiques, l'expression « Tiers-Monde » est désuète depuis 1997 : on parle de pays les moins avancés (PMA).

Débats actuels

Certains hommes et femmes politiques[15] et économistes[16] s'interrogent sur « la fin du tiers monde » dans la perspective d'un monde multipolaire où la pauvreté serait « combattue » (Robert Zoellick).

Effectivement, l'expression tiers monde est de plus en plus rarement utilisée en économie (voir la typologie économique des pays), bien que l'on parle toujours de la dette du tiers monde[17]. Cependant, son usage perdure dans divers contextes (politiques, historiques, anthropologiques, sociologiques, idéologiques), mais y est critiquée comme étant, alternativement, idéaliste[18], révolutionnaire[19] ou néo-impérialiste[20].

Conférences internationales

Plusieurs réunions, dont certaines sont dites « Sommets du mouvement des non alignés » ou d'autres « Conférences Tricontinentales », ont parfois réuni ces pays autour d'une politique commune[21] :

- Conférence asiatique de New Delhi de 1947

- Conférence asiatique de New Delhi de 1949

- Conférence de Bandung de 1955

- Conférence de Brioni de 1956

- Conférence du Caire de 1957

- Conférence de Belgrade de 1961

- Conférence tricontinentale de La Havane de 1966

- Conférence d'Alger de 1973

Agriculture

L'agriculture est, dans les pays du tiers-monde, un facteur économique primordial.

Bibliographie

Sur le tiers monde

- Vijay Prashad, Les nations obscures. Une histoire populaire du tiers-monde, Montréal, 2009 (ISBN 978-2-923165-60-8) (compte rendu) ; trad. de The darker nations : a people's history of the third world, New York, 2007 (ISBN 978-1-595-58342-0).

- René Gallissot, « Mehdi Ben Barka et la Tricontinentale », Le Monde diplomatique, , p. 21 (en ligne).

- John M. Hobson, The Eastern origins of Western civilisation, Cambridge (U.K.) et New York, 2004 (ISBN 0-521-83835-5) (partiellement en ligne).

- Le développement a-t-il un avenir ? : pour une économie solidaire et économe [Attac], dir. Jean-Marie Harribey, Paris, 2004 (ISBN 2-84205-832-1).

- Sophie Bessis, L'Occident et les autres : histoire d'une suprématie, Paris, 2001 ; 3e éd. 2006 (ISBN 9782707142559).

- Immanuel Wallerstein, « C’était quoi, le tiers-monde ? », Le Monde diplomatique, , p. 18-19 (en ligne).

- Arturo Escobar, Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World. Princeton (NJ), 1994 (ISBN 0-691-03409-5) ; repr. 1995 (compte rendu par Marie France Labrecque).

- Eric Hobsbawm, L'âge des extrêmes : le court vingtième siècle 1914-1991, Paris, 1999, p. 449-482 (chap. 12), 563-596 (chap. 15) et 805 (index) ; repr. 2008 (ISBN 978-2-87495-011-7) ; trad. de The Age of extremes : the short twentieth century, 1914-1991, 1994 (ISBN 0718133072).

- Jean-Jacques Friboulet, « Tiers Monde », dans Encyclopædia Universalis, Paris, 2004 [env. 1994] (avec bibliographie).

- Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, 1961 ; nouv. éd. 2002 (ISBN 2-7071-4281-6).

Sur l'origine du terme

- Jacques Veron, « L'INED et le Tiers Monde », dans Population, 6, Paris, 1995, p. 1565-1578 (en ligne).Résumé en en-tête : « L'expression « Tiers Monde », créée par A. Sauvy en 1952, a mis de nombreuses années à s'imposer pour remplacer celle de « pays sous-développé ». Dans l'article fondateur ce n'est, selon Y. Lacoste, qu'un heureux jeu de mots du chroniqueur de L'Observateur. Curieusement, l'expression est presque totalement absente du Cahier 27, Tiers Monde, sous-développement et développement, paru en 1956. Il est vrai qu'à cette époque A. Sauvy, victime d'un « grave accroc de santé », ne put coordonner les travaux et demanda à G. Balandier de faire la présentation des différents chapitres. Il ne donne à ce recueil le titre de Tiers Monde qu'au moment de l'impression et il n'y introduisit la formule elle-même que lors de la 2e édition, en 1961, dans une mise à jour qui précède la reproduction du texte initial. Plus tard, A. Sauvy préfère parler de « pays pauvres », car « les différences entre ces pays sont devenues si grandes de divers points de vue que l'expression « Tiers Monde » est devenue un moyen commode d'éviter les discriminations nécessaires ». C'est à cette discussion sur les « Tiers Mondes » que nous renvoie ici Jacques Véron par sa lecture des travaux consacrés par l'INED aux problèmes du développement et aux pays qui en souffrent. »

- Le Tiers-Monde : sous-développement et développement [dit Cahier sur les pays sous-développés], sous la dir. de Georges Balandier, Paris, 1956 (Travaux et documents de l’INED, 27) (ISSN 0071-8823) (présentation dans la revue Population en 1956) ; 2e éd. avec un avant-propos d'Alfred Sauvy, 1961.

- Alfred Sauvy, Trois mondes, une planète, Paris, (lire en ligne), chap. 118, p. 14.

- « Professor Alfred Sauvy », dans Revista Brasileira de Estatística, 12, vol. 47, Rio de Janeiro, 1951, p. 366-367 (en ligne).Séjour au Brésil au cours duquel Sauvy a parlé de « trois mondes », mais sans mention dans ce texte.

Sur les tiers-mondistes

- Maxime Szczepanski-Huillery, « L’idéologie tiers-mondiste ». Constructions et usages d’une catégorie intellectuelle en « crise », dans Raisons politiques, 18, vol. 2005-2, Paris, 2005, p. 27-48 (ISSN 1291-1941) (en ligne). Résumé en en-tête : « À partir d’une analyse des polémiques qui se développèrent à la fin des années 1970, en France, autour de la « crise du tiers-mondisme », cet article vise à décrire les processus de construction et les usages d’une catégorie politique stigmatisée. Partant de la production discursive autour du tiers-mondisme, ce texte repère et analyse en premier lieu le travail définitionnel opéré par les différents commentateurs afin de dresser l’« arbre généalogique » du tiers-mondisme. Revenant ensuite sur l’un des épisodes centraux de la « crise », en 1985, il s’attarde sur les trajectoires de certains de ses protagonistes, avant d’étudier comment des « tiers-mondistes » tentèrent, sans succès, de s’emparer de l’étiquette et de retourner le stigmate. In fine, l’analyse de cette catégorie renseigne peut-être plus sur ceux qui l’utilisent que sur ceux qu’elle entend désigner. Plus généralement, ses usages illustrent la manière dont les « crises » intellectuelles contribuent pour partie à rassembler, à homogénéiser puis à durcir, sous la forme consacrée de l’« idéologie », des courants de pensée et des modalités d’action perçus a priori comme hétérogènes. »

- Benjamin Buclet, Le Marché international de la solidarité : les organisations non gouvernementales en Amazonie brésilienne [Thèse, EHESS, ], sous la dir. Afrânio Garcia, Paris, 2004 (en ligne).Buclet remarque, p. 49 : « En réalité les fondements du tiers-mondisme sont à rechercher bien plus loin que la conférence de Bandoung. Le parcours du Père Lebret (qui fut à l’origine de l’encyclique le plus célèbre de la « théologie de la libération » Populorum progressio - voir Pelletier, 1996) est exemplaire sur ce point et montre que l’on trouve, derrière l’engagement pour la réduction des inégalités Nord-Sud, l’utopie communautaire chrétienne. Ainsi, « le développement communautaire, puis autocentré, puis participatif – vocable qui apparaissent comme des crédos en partie déchus bien qu ́ils soient encore utilisés – est propice à penser le développement comme une aventure collective, dans un contexte pastoral et biblique, sous la main bienveillante de Dieu qui, justement, reconnaît les siens » (Hours, 1998:34). Le tiers-mondisme apparaît donc comme un courant idéologique nourri, d’un côté, par le communautarisme chrétien et, de l’autre, par les courants politiques de gauche. »

- Yves Lacoste, Contre les anti-tiersmondistes et contre certains tiersmondistes, Paris, 1985.

Notes et références

- Le Petit Larousse illustré 1991, p. 964, écrit « tiers-monde ».

- Le Petit Robert 2004, p. 2613, écrit « tiers-monde », mais cite un auteur qui écrit « Tiers-Monde ». Le Petit Robert 2014 écrit aussi « tiers-monde ».

- Le TLFi écrit « tiers monde » et « tiers-monde » , mais cite un auteur qui écrit « Tiers Monde ».

- Par le démographe et économiste français Alfred Sauvy dans l'article Trois mondes, une planète, de L'Observateur, n°118, 14 août 1952, p.14 (aussi ici).

- Le tiers-monde en quête d'identité

- Guy Gosselin et Marcel Fillion, Régimes politiques et sociétés dans le monde, Québec, Presses Université Laval, , 388 p. (ISBN 978-2-7637-8291-1, lire en ligne), p. 314

- Sauvy 1952

- Sophie Bessis, « Les nouveaux enjeux et les nouveaux acteurs des débats internationaux dans les années 90 », dans Tiers-Monde, 151, Paris, 1997, p. 659-675, part. p. 666 (en ligne). Voir aussi John M. Hobson 2004 en bibliogr.

- Gwenaëlle Dekegeleer, Régions pauvres : les mots pour le dire, site de l'Institut des hautes études des communications sociales (Bruxelles).

- Denis Horman, cité dans Ibid.

- Voir Jean-Jacques Friboulet, env. 1994.

- L'Express du 9 octobre 2003, cité plus bas. Voir aussi, Georges Balandier, « Images, images, images », dans Cahiers internationaux de sociologie, 82, janvier-juin 1987, p. 7-22 (en ligne) : « L'expression « société de communication » est une forme presque pléonastique. Toutes les sociétés, de tout temps, sont des espaces de communication, d'information et de communication ; c'est, avec la double production matérielle et symbolique, ce qui caractérise leur mode d'exister et leur inscription dans l'histoire. »

- L'Express du 9 octobre 2003 à l'occasion des Rendez-vous de l'Histoire - Blois, 16 au 19 octobre 2003.

- (en) Africa-Union : Peace and Security Council.

- Le président de la Banque mondiale Robert Zoellick (La fin du tiers monde ? Moderniser le multilatéralisme pour un monde multipolaire, ) ne constate pas cette fin, mais l'appel à ses vœux :

« L’heure est venue d’abandonner les notions désuètes de pays développés et de tiers monde, de leaders et de suiveurs et de donateurs et de demandeurs. Nous devons soutenir l’émergence de nouveaux pôles de croissance qui profitent à tous. » - Voir, par exemple, Patrick Sevaistre, Vers la fin du « Tiers Monde » ?, 28 avril 2010.

- Voir aussi chez certains économiste libéraux, comme dans le provoquant texte de Peter Thomas Bauer, Equality, the Third World, and Economic Delusion, Cambridge, 1981 (ISBN 0-674-25986-6) ; trad. française par Raoul Audouin Mirage égalitaire et Tiers-Monde, Paris, 1984 (extrait).

- Voir John M. Hobson 2004.

- Voir René Gallissot 2005.

- Voir Maxime Szczepanski-Huillery 2005.

- Aziz Salmone Fall, « Les 50 ans de Bandoeng - le non alignement à l’ère du supraimpérialisme », (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

- Géopolitique, Typologie économique des pays et Théorie de la dépendance

- Aide publique au développement, Objectifs du millénaire pour le développement et État en déliquescence

- Dette du tiers monde, Dette odieuse et Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde (CADTM)

- Pays en développement, Sous-développement, Critique du développement et Freins au développement

- Conférence de Bandung et Mouvement des non alignés

- Indépendantisme et Liste des mouvements autonomistes ou séparatistes actifs

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Alfred Sauvy Trois mondes, une planète, L'Observateur, n°118, , p.14 (aussi ici).

- Les sujets Tiers-monde et Nord-Sud sur le site du Monde diplomatique, dont Vies et mort du tiers-monde (2006).

- Sur les empires, de l'Institut des hautes études des communications sociales (Bruxelles).

- Fiche : le tiers-monde sur hisgeo.com.