Carl Schmitt

Carl Schmitt, né le et mort le à Plettenberg, est un juriste (constitutionnaliste, théoricien et professeur de droit) et philosophe allemand, de confession catholique. Il s'engage dans le parti nazi dès 1933 puis en est écarté en 1936. Il est considéré par certains auteurs comme le juriste officiel du IIIe Reich lors de cette période[1], du fait des rapprochements que l'on peut faire entre sa doctrine juridique du décisionnisme et l'évolution institutionnelle de l'Allemagne sous le régime nazi.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 96 ans) Plettenberg |

| Sépulture | |

| Pseudonyme |

Johannes Negelinus |

| Époque | |

| Nationalité | |

| Formation |

Université de Strasbourg (d) (candidat en droit (d)) (jusqu'en ) Université de Berlin (d) Université Louis-et-Maximilien de Munich |

| Activités | |

| Fratrie |

Auguste Schmitt (d) |

| Conjoints | |

| Enfant |

Anima Schmitt de Otero (d) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Parti politique | |

| Conflit | |

| Mouvements | |

| Directeur de thèse |

Fritz van Calker (d) |

Ses principales œuvres sont : Théologie politique (1922), La notion du politique (1932), Théorie de la Constitution (1928), Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes (1938), Terre et Mer (1942), Le Nomos de la Terre (1950), Théorie du partisan (1963).

Auteur d'une réflexion sur la nature de l'État et des constitutions, il considère, dans la filiation de la pensée de Jean Bodin, que la souveraineté étatique est absolue ou n'est pas. L'autonomie étatique, selon Schmitt, repose sur la possibilité de l'État de s'autoconserver, en dehors même de la norme juridique, par une action qui prouvera cette souveraineté, c'est le décisionnisme.

Les controverses liées à sa pensée sont étroitement liées à sa vision absolutiste de la puissance étatique et à son antilibéralisme, contrebalancés par ses engagements envers le national-libéralisme, voire le libéral-conservatisme[2] - [3].

Repères biographiques

Enfance et jeunesse

Carl Schmitt est né le à Plettenberg (province de Westphalie), ville située dans le Sauerland, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Bonn. Il est issu de la toute petite bourgeoisie sarroise. Il est le deuxième de cinq enfants. Son père, très catholique, était employé d’une caisse d’assurance maladie. La famille est catholique (trois de ses oncles sont prêtres) dans un milieu protestant (la Westphalie a été rattachée à la Prusse en 1815).

Le père est membre du Zentrum, une organisation catholique minoritaire qui s'opposa à Bismarck lors du Kulturkampf. Prussien par ses origines religieuses et provinciales, Carl Schmitt est donc doublement minoritaire. Dès sa jeunesse, il voit le catholicisme subir une triple pression : confessionnelle (de la part du protestantisme), antireligieuse (de la part des idéologies libérales et socialistes) et antiromaine (de la part du pangermanisme).

Il effectue sa scolarité d’abord à l’internat puis au Lycée d’Attendorn. Après son Abitur, son père désire qu'il entre au séminaire alors que lui souhaite étudier la philologie. Cependant, sur les conseils pressants d’un oncle, il commence des études de droit, fait assez rare pour un enfant de milieu modeste. Il débute au semestre d’été 1907 à l'université de Berlin. Dans cette ville cosmopolite, le jeune homme provincial d’origine modeste fréquente un milieu envers lequel il éprouve une vive répulsion. Après deux semestres à Berlin, il déménage à Munich dans le courant de l’année 1908, mais n’y fait qu’un seul semestre avant de partir pour Strasbourg où, en 1910, il reçoit son doctorat des mains de Fritz van Calker après une thèse de droit pénal sur La punition et la culpabilité. Il est habilité en 1915 après sa soutenance de thèse d'habilitation, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen (l'importance de l'État et la signification de l'individu).

La même année, après avoir obtenu un sursis à son incorporation en qualité d'étudiant, il s’engage comme volontaire dans le premier régiment d’infanterie bavaroise. Blessé aux vertèbres lors de l'instruction, il est déclaré inapte au combat et transféré à l'État-Major militaire de Munich, du fait de sa formation universitaire. Il épouse cette même année Pawla Dorotic, une prétendue comtesse serbe qui se révèle plus tard être une escroc. En 1916, il est nommé sous-officier à l'administration de l'état de siège. Son mariage est annulé en 1924 par le tribunal de Bonn.

Bien que son premier mariage ne soit pas encore annulé par l’Église, il épouse un an plus tard l’une de ses anciennes étudiantes, Duska Todorovic, également Serbe. De ce fait, en tant que catholique, il est exclu de la communion jusqu’à la mort de son épouse en 1950. De ce second mariage naît son seul enfant, une fille prénommée Anima (1931-1983).

En 1918, il est officier d'intendance et reçoit la croix de fer de deuxième classe, une distinction moyenne pour un officier de l'arrière. Il dirige ensuite le bureau VI du Ministère bavarois de la Guerre, bureau chargé particulièrement de la surveillance de la presse de gauche et de la censure.

Après des débuts de professorat à la Handelhochschule de Munich, il enchaîne successivement Greifswald (1921), Bonn (1921), Berlin (1928), Cologne (1933) et à nouveau Berlin à l’université Friedrich-Wilhelm où il enseigne de 1933 à 1945.

Vie de bohème, art, premières publications

Il montre très tôt un talent artistique et entreprend quelques tentatives littéraires qu’il rassemblera sous le titre Die große Schlacht um Mitternacht (Le grand combat de minuit). Il rédige un mémoire sur le poète bien connu à l’époque Theodor Däubler. Il est considéré à l’époque comme faisant partie de la « Bohème souabe ». Parallèlement, il fréquente, à Munich comme à Strasbourg, les milieux artistiques d'avant-garde. Il est passionné par Gottfried Benn et l'expressionnisme. Il sera toute sa vie un collectionneur d'art.

Il décrira plus tard ses travaux littéraires comme étant « Dada avant la lettre ». Il se lie d’amitié avec l’un des pères fondateurs du dadaïsme : Hugo Ball, tout comme avec le poète et éditeur Franz Blei ainsi que Robert Musil et Franz Kafka. Juriste esthétisant, il est aussi écrivain politisant et entretient des contacts étroits avec les écrivains lyriques de l’époque, par exemple le poète du catholicisme politique Konrad Weiss, oublié aujourd’hui. Avec Hugo Ball il fréquente Hermann Hesse, relation qu’il ne poursuivra pas. Ultérieurement, il se liera avec Ernst Jünger – dont il parrainera le second fils[4] – ainsi qu’avec le peintre et écrivain Richard Seewald (de).

Peu après son écrit d’habilitation, il publie successivement Romantisme Politique (1919), puis La Dictature (1921). Ses travaux acquièrent vite du succès grâce à la puissance de sa langue et à ses formulations brillantes. Son style nouveau dépasse largement les cercles spécialisés dans le droit, tant il passe pour spectaculaire. Au lieu d’écrire comme un simple juriste, ses textes sont mis en scène de façon à la fois poétique et dramatique, agrémentés d’images mythiques. Ses écrits sont le plus souvent de petites brochures, mais exigent des explications du fait de leurs traits acérés. Schmitt était convaincu que « souvent le destin d’une publication se joue dès la première phrase ». Beaucoup de ses phrases d’ouverture, comme « il y a un affect antiromain », « le concept d’État provient du concept de politique » ou encore « Est souverain celui qui décide de la situation d’exception », vont vite acquérir une grande notoriété.

La publication progressive des volumineuses archives de Carl Schmitt témoigne de la multiplicité des réactions qu'il a déclenchées dans les milieux les plus divers.

À Bonn, il entretient des contacts avec les jeunes catholiques et montre un intérêt croissant pour les thèmes de droit canon. Ceci l’amène en 1924 à entrer en relation avec le théologien évangélique et plus tard converti, Erik Peterson, avec lequel il restera en contact étroit jusqu’en 1933. Il rédige ses réflexions sur le droit canon dans des écrits comme Théologie Politique (1922) ou Catholicisme romain et forme politique (1923 seconde édition avec imprimatur). Schmitt se lie également avec des théologiens catholiques et surtout avec Karl Eschweiler (de) (1886-1936) dont il fait la connaissance au milieu des années 1920, alors que ce dernier était Privatdozent à l’université de Bonn, et avec qui il restera en contact jusqu’à sa mort en 1936.

Résumé

Carl Schmitt est le juriste de la république de Weimar. De 1920 à 1932, son travail consiste en une réflexion sur le régime présidentiel et les modalités constitutionnelles autour desquelles Weimar vit son développement. Schmitt travaille spécialement sur l'article 48 de la Constitution de Weimar. Il est nommé professeur de Droit, à partir de 1921, dans diverses villes, dont Bonn et Berlin. Schmitt apparaît alors comme le champion de la démocratie plébiscitaire et le penseur de la « dictature politique légitime ». Sous cette locution, Schmitt pense à la situation politique d'exception (dans laquelle se trouve enlisée la république de Weimar) qui, pour se survivre à elle-même, a besoin d'un homme fort à la tête d'un État fort.

L'antilibéralisme de Schmitt apparaît dans sa pensée de l'homme providentiel, soutenu par un État homogène, qui sait prendre des « décisions » approuvées directement par le peuple uni dans une nation. Il n'apprécie pas la bourgeoisie, la « classe discutante ». On ne pourrait pas dire qu'en tant que penseur catholique il voit d'un bon œil l'aristotélisme des régimes libéraux, fussent-ils d'inspiration thomiste. Les opinions et les actions politiques inspirées par le juste milieu lui inspirent du mépris. Il fait du rapport « ami-ennemi » la clef de voûte de la théorie politique, ce qui pose problème pour déterminer l'ennemi parmi les citoyens (et pas seulement à l'extérieur de la nation). Cela le conduit à développer une philosophie de la décision d'urgence, de la guerre et du combat, où les notions de mal et d'Antéchrist sont présentes.

En situation d'urgence économique et sociale, c'est l'état exceptionnel de la dictature présidentielle qui gouverne par décrets-lois, qui doit s'élever au-dessus de toute alternative fondamentale. Cette situation, Schmitt la voit se réaliser de 1930 à 1932.

Développement

En 1924 paraît son premier écrit explicitement politique sous le titre État historique et spirituel du parlementarisme aujourd’hui (Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus). En 1928, il publie son travail scientifique le plus significatif, Théorie de la constitution (Verfassungslehre), dans lequel il entreprend une analyse juridique systématique de la Constitution de Weimar et fonde ainsi à côté de la classique théorie de l’État, une nouvelle discipline à part entière du droit public : la théorie de la constitution.

La même année, et bien que cela constitue un recul dans son statut de professeur, il accepte un poste à l’École supérieure de commerce de Berlin. Mais dans ce Berlin politique, il peut nouer des contacts jusque dans les cercles gouvernementaux, où il développe sa théorie du noyau intouchable de la constitution, contraire à l’opinion dominante.

Dans le domaine politique, et très au courant des théories économiques, il défend un État fort, qui doit reposer sur une économie libre. Sur ce point, il rencontre des idées de l’ordolibéralisme qui deviendra le néolibéralisme. Il noue un lien avec l’un de ses plus notables penseurs, Alexander Rüstow. Dans la conférence État fort et économie saine, tenue en 1932 devant les industriels, il développe une dépolitisation active de l’État et un retour des sphères non étatiques .

« C’est toujours la même chose : seul un État fort peut dépolitiser, seul un État fort peut disposer de façon ouverte et efficace ; que des affaires précises, comme la circulation ou la radio, soient comme ses étagères et administrées comme telles, et que les autres affaires qui appartiennent au domaine économique auto-administré et tout le reste soit abandonné à la libre économie[5]. »

Dans cette introduction, Schmitt fait allusion à une conférence d'A. Rüstow donnée deux mois plus tôt sous le titre Économie libre, État fort (Freie Wirtschaft, starker Staat). De son côté, Rüstow l'avait mentionné, de façon critique: « l'apparition de ce que Carl Schmitt à la suite d'Ernst Jünger a nommé l'État total en est, en réalité, très exactement le contraire: non la toute-puissance de l'État mais l'impuissance de l'État. C'est un signe de la déplorable faiblesse de l'État, une faiblesse, qui ne pourra pas le protéger des assauts répétés des groupes d'intérêts. L'État est disloqué par ces intérêts avides […] ce qui se joue ici du point de vue de la politique de l'État et de façon encore plus insupportable du point de vue de la politique économique s'énonce en quelques mots : un État devenu proie. »[6]

Schmitt conçoit cet égoïsme des groupes d'intérêts de la société comme synonyme de pluralisme (selon une interprétation encore plus négative que ne l'est ce concept chez Harold Laski). Au pluralisme des intérêts particuliers il oppose l'unité de l'État qui, pour lui, est représentée par un président du Reich élu par le peuple.

À Berlin paraît Le Concept de politique (1928), qui sera ré-édité à de multiples reprises, Le Gardien de la constitution (1931) et Légalité et Légitimité (1932). Carl Schmitt entame alors une controverse très suivie avec Hans Kelsen à propos du contrôle de constitutionnalité, auquel il est opposé. En même temps, il se rapproche des courants réactionnaires et antiparlementaires.

En tant que professeur dans une grande école et du fait de sa critique de la Constitution de Weimar, Schmitt est extrêmement combattu. Il est notamment violemment critiqué par des publicistes, prenant part à ce qu'on appela le Methodenstreit, tels que Kelsen, Rudolf Smend et Hermann Heller, proches de la social-démocratie. Ce dernier écrivit notamment « Démocratie politique et homogénéité sociale » (1928) et Staatslehre (1934), lesquels sont fortement imprégnés de la polémique avec Schmitt[7]. La constitution de Weimar, selon Schmitt, affaiblit l'État du fait d'un libéralisme neutralisant et de ce fait n'est pas capable d'affronter la naissance de la démocratie de masse.

Dans le sillage du juriste Cortés, le libéralisme n'était pour Schmitt rien d'autre que de l'indécision organisée : « son être est le débat, l'imprécision toujours en attente, avec l'espoir que l'explication définitive, le combat sanglant décisif peut être évité dans un débat parlementaire et éternellement remis par une discussion perpétuelle ». Le parlement dans cette perspective est le lieu de conservation de l'idée « romantique » de « discours perpétuel ». Il s'ensuit que « ce libéralisme avec ses inconséquences et ses compromis […] ne vit qu'un court intervalle dans lequel il est possible de répondre à la question : Jésus Christ ou Barabbas ? à l'aide de conférences quotidiennes ou par la mise en place de commissions d'étude. »[8]

La démocratie parlementaire est pour Schmitt une façon de gouverner « bourgeoise » et dépassée face à la mobilisation des masses. « La dictature est le contraire de la discussion » proclame fièrement Schmitt[9]

Schmitt identifie deux mouvements opposés : le syndicalisme révolutionnaire des mouvements de travailleurs et le nationalisme du fascisme italien. D'après lui le mythe le plus fort prend sa source dans le national d'où sa préférence pour la marche sur Rome. Schmitt considère le fascisme italien comme une folie , dont il critique l'arrière-fond de libéralisme comme une forme de domination . Selon son biographe Paul Noack (de) :

« le fascisme est interprété par Schmitt comme un exemple d'État autoritaire (qu'il oppose à « totalitaire »). C'est la raison pour laquelle il ne se donne presque pas la peine d'examiner la réalité de cet État derrière sa rhétorique. Sa soif de grandeur et d'historicité le fait se répandre en commentaires émerveillés sur le discours de Mussolini à Naples peu avant la marche sur Rome[10]. »

Selon Schmitt, le fascisme produit un État total à partir de la force. Ce n'est pas un milieu neutre entre des groupes d'intérêts, ni le serviteur capitaliste de la propriété privée, mais un tiers plus haut entre les intérêts et les oppositions économiques. Par là, le fascisme fait l'impasse sur les clichés constitutionnels en cours depuis le XIXe siècle et cherche à donner une réponse aux exigences de la démocratie de masse moderne.

« Que le fascisme s'abstienne d'organiser des élections, haïsse et méprise tout l'electoralismo, n'est en rien antidémocratique mais est antilibéral. Cela correspond à la parfaite reconnaissance que les méthodes actuelles de vote à bulletins secrets mettent en danger tout ce qui est étatique et politique par une totale privatisation; le peuple est détrôné dans son unité et remplacé par le public (le souverain disparaît dans l'isoloir) et la volonté de l'État n'est plus qu'une simple somme d'intérêts individuels, privés et vulgaires, c'est-à-dire en vérité les souhaits et les ressentiments incontrôlables des masses. »

D'après Schmitt, on ne peut se prémunir contre cet effet de désintégration que si l'on construit pour chaque citoyen un devoir — au sens de la théorie de l'intégration de Rudolf Smend (1882–1975) — selon lequel le vote à bulletin secret a en vue non ses intérêts privés mais le bien de la totalité du peuple. Selon Schmitt : « cette égalité de la démocratie et du vote à bulletin secret, c'est du libéralisme du XIXe siècle et pas de la démocratie. »[11]

Selon lui, seuls le fascisme et le communisme ont cherché à rompre avec ce principe constitutionnel du XIXe siècle, afin d'exprimer les grands changements dans les structures économiques et sociales, ainsi que dans l'organisation étatique et dans une constitution écrite. Seuls des pays pas encore totalement industrialisés, comme la Russie et l'Italie, peuvent se donner une constitution économique moderne. Dans un État industriel développé, l'état de la politique intérieure serait dominé, selon lui, par une structure d'équilibre social entre le capital et le travail : entrepreneur et employé se tiendraient face à face avec la même puissance sociale et aucun parti ne pourrait contraindre l'autre par une décision radicale sans déclencher une effroyable guerre civile. Ce phénomène a surtout été traité du point de vue de la théorie de l'État et de la constitution par Otto Kirchheimer. En raison de l'égalité de puissance, il ne serait plus possible de procéder à des modifications fondamentales de la constitution ni de prendre des décisions sociales par des voies légales. Contredisant la conception marxiste de l'État comme appareil de domination de la bourgeoisie, l'État et le gouvernement ne sont dans ce cadre, selon Schmitt, plus qu'un tiers neutre au lieu de décider par sa propre force et de sa propre autorité (Positionen und Begriffe, p. 127). À l'aide d'une organisation fermée, le fascisme cherche par conséquent à créer cette suprématie de l'État face à l'économie. Par voie de conséquence, il bénéficie, affirme Schmitt, sur la durée, aux travailleurs parce que ceux-ci constituent aujourd’hui le peuple et que c'est l'État qui en réalise l'unité politique.

Cette critique des institutions bourgeoises rend Schmitt intéressant pour les jeunes juristes marxistes comme Ernst Fraenkel, Otto Kirchheimer et Franz Neumann. Schmitt a profité également directement des propositions non orthodoxes de ces critiques de gauche du système. C'est ainsi que Schmitt emprunte à Kirchheimer le titre d'un de ses mémoires les plus connus légalité et légitimité. Ernst Fraenkel fréquente les groupes de travail sur le droit public autour de Schmitt et se montre très positif sur sa critique du caractère destructif des votes sanctions. Dans une lettre de 1932 Franz Neumann fait part de son accord euphorique après la publication du livre Légalité et légitimité. Kirchheimer apporte sur cet écrit de 1932 le jugement suivant : « lorsque dans une époque future, on examinera la contribution intellectuelle de notre époque, le livre de Carl Schmitt sur la légalité et la légitimité apparaîtra comme un écrit qui se distinguera autant par son retour aux fondements de la théorie de l'État que par la retenue de ses conclusions finales »[12].

Dans un rapport du début de 1933 sous le titre Réforme de la Constitution et social-démocratie dans laquelle Kirchheimer discute différentes propositions en vue de réformer la Constitution de Weimar dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du président aux dépens de celui du Reichstag, le juriste du SPD fait également remarquer les attaques dont le journal Die Gesellschaft a été l'objet de la part des communistes en raison de ses liens favorables à Carl Schmitt :« On fait état dans le no 24 du "Roten Aufbaus" des liens théoriques étranges qui ont dû être tissés entre le théoricien de l'État fasciste, Carl Schmitt, et l'organe théorique officiel du SPD, Die Gesellschaft, si l'on en juge d'après la contribution de Fraenkel ». De l'exposé de ce dernier, dans lequel il se réfère à plusieurs reprises à Carl Schmitt, résulte logiquement l'exigence d'un coup d'État que Fraenkel n'ose pas demander ouvertement. Pourtant dans les faits, Fraenkel dans son article précédent de la Gesellschaft, où il se réfère explicitement à Carl Schmitt, avait écrit :

« Ce serait rendre à l'objet de la constitution le plus mauvais des services que de vouloir simplement imputer l'extension des pouvoirs du président du Reich jusqu'à un état de dictature de fait, à sa volonté de pouvoir et à des forces qu'il représente. Si le Reichtag devient incapable de remplir sa mission, alors c'est à un autre organe de l'État qu'il faut confier cette fonction indispensable de conduire l'appareil de l'État à travers ces temps difficiles. D'où il résulte que tant qu'il y aura une majorité, certes divisée au parlement mais fondamentalement hostile à l'État, le président, pour autant qu'on puisse le nommer ainsi, ne peut rien faire d'autre qu'éviter les décisions destructives de ce parlement. Il ne fait aucun doute que Carl Schmitt avait raison lorsqu'il y a déjà deux ans, il exposait le fait qu'une constitution du Reich n'est valable que si elle donne à une majorité du Reichtag et à sa capacité d'action, tous les droits et les possibilités de s'imposer comme le facteur déterminant de la volonté politique. Si le parlement n'est pas en état de le faire, alors il n'a pas non plus le droit d'exiger que les autres instances responsables restent les bras croisés[13]. »

À partir de 1930, Schmitt se prononce en faveur d'une dictature présidentielle autoritaire et commence à entretenir des relations avec les cercles politiques comme avec le futur ministre des Finances de Prusse Johannes Popitz. Il parvient même à avoir des contacts dans les cercles gouvernementaux et entretient des contacts étroits avec des collaborateurs du général, ministre et bientôt chancelier Kurt von Schleicher. Notamment, avant ses publications ou ses conférences publiques, il se concerte avec les collaborateurs du général tandis que, pour les cercles gouvernementaux, certains de ses travaux de droit politique ou constitutionnel comme le Gardien de la constitution ou Le Concept de politique sont d'un grand intérêt. Malgré sa critique du pluralisme et de la démocratie parlementaire, il s'oppose vivement, avant la prise de pouvoir de 1933, aux efforts du KPD et du NSDAP en vue d'un coup d'État et soutient la politique de Schleicher qui cherche à empêcher « l'aventure » nationale-socialiste.

Dans son mémoire de Légalité et Légitimité, le juriste demandait une prise de décision concernant la substance de la constitution et contre ses ennemis. Il se place pour cela dans une critique du positivisme juridique néokantien, tel que le représente le constitutionnaliste Gerhard Anschütz. Contre ce positivisme qui ne se pose pas la question des buts des groupes politiques mais se contente d'une légalité formelle, Schmitt, pour une fois en accord avec son contradicteur Heller, met en avant la question de la légitimité en face du relativisme en faisant référence à l'incapacité de décisions politiques fondamentales.

Les ennemis politiques de l'ordre en place doivent être clairement désignés comme tels sous peine que l'indifférence face aux agissements anticonstitutionnels conduise au suicide politique. De fait Schmitt s'exprime clairement en faveur d'un combat contre les partis anticonstitutionnels. Ce qu'en même temps il désigne sous l'expression "développement logique de la constitution" reste obscur. On a souvent supposé qu'il désigne ainsi une sorte d'État révolutionnaire-conservateur à la Papen tel que Heinz Otto Ziegler le décrit en 1932 dans état autoritaire ou total ?[14]. Mais de nouvelles recherches fournissent des arguments selon lesquels il aspire plutôt à une stabilisation de la situation politique au sens de Schleicher et n'envisage une modification de la constitution qu'en second lieu. En ce sens, le "développement" qu'il réclame tiendrait plus d'une modification des rapports de pouvoir que de l'établissement de nouveaux principes constitutionnels[15].

En 1932, Schmitt parvient à l'un des sommets de son ambition politique d'alors; avec Carl Bilfinger et Erwin Jacobi, il entre au gouvernement Papen, à l'occasion du « coup de force de Prusse », c'est-à-dire la dissolution par la Cour d'État (Staatsgerichtshof) du gouvernement de Prusse dirigé par Otto Braun[16]. En tant que proche conseiller occulte, Schmitt est mis au courant des plans qui conduisent à la déclaration d'état d'urgence. Lui et d'autres membres de l'entourage de Schleicher souhaitent, par des inflexions de la constitution, se diriger vers une démocratie présidentielle. Il faut pour cela utiliser tous les espaces de liberté de la constitution, implicites ou explicites. Concrètement, Schmitt suggère que le président gouverne d'après l'article 48 (en)[17] (de la constitution de Weimar) en ignorant les votes de défiance ou les abrogations du parlement du fait de leur absence de bases constructives. Dans un article dans lequel il prend directement position pour Schleicher, intitulé : Comment préserver la capacité d’action du gouvernement présidentiel en cas d’obstruction à ce travail de la part du Reichtag avec l’objectif de préserver la constitution. il préconise une voie moyenne qui ne porte atteinte qu’au minimum à la constitution à savoir : « l’interprétation authentique de l’article 54 (qui règle les votes de défiance) dans la direction d’un développement naturel (les votes de défiance ne valent que s’ils viennent d’une majorité qui soit en état de produire un état de confiance) ». L'article affirme que « si l’on souhaite s’écarter de la Constitution, cela ne peut advenir qu'en restant dans la direction à partir de laquelle la Constitution se développe sous la contrainte des circonstances et en accord avec l’opinion publique. On doit bien garder à l’esprit le but de la modification constitutionnelle et ne pas s’en écarter. Ce but n’est pas de livrer la représentation populaire à l’exécutif (le président du Reich convoque et fixe l’ordre du jour du Reichtag), mais c’est un renforcement de l’exécutif par la mise à l’écart ou l'affaiblissement de l’article 54 procédant d'une limitation du Reichtag par la législation et le contrôle. Mais ce but est déjà parfaitement atteint par une interprétation authentique de la raison d’être d’un vote de défiance. On aurait alors modifié la constitution en réussissant un précédent."

La une du 27 janvier 1933 de son journal montre à quel point les activités de Schmitt étaient liées à celles de Schleicher : « l’incroyable est arrivé. Le mythe de Hindenburg est mort. Le vieux n’était finalement rien de plus qu’un Mac Mahon. Situation épouvantable. Schleicher se retire. Papen ou Hitler arrive. Le vieux est devenu fou. » Tout comme Schleicher, Schmitt est d’abord un opposant à l’arrivée de Hitler à la chancellerie. Le 30 janvier il note dans son journal : « suis encore grippé. J’ai téléphoné à la Handelhochschule et ai annulé mon cours. Deviens peu à peu muet, je ne peux plus travailler. Situation risible, ai lu les journaux excité. M’énerve après ce stupide et ridicule Hitler »[18].

Le problème de l’interprétation de 1933 : césure ou continuité ?

Après la loi sur les pleins pouvoirs du 24 mars 1933, Schmitt apparaît comme un partisan convaincu des nouveaux maîtres. Que ce soit par opportunisme ou par conviction intime reste controversé. Tandis que certains observateurs voient chez Schmitt une incontrôlable prétention qui l’a conduit à être conseiller de tous les gouvernements depuis celui de Hermann Müller en 1930 (après 1945 il aurait pareillement recherché à se placer chez les Russes et les Américains) ; d’autres voient en Schmitt un critique radical du libéralisme qui aurait carrément opté pour le national-socialisme sans réfléchir. La question est donc de savoir si l’engagement de Schmitt pour le national-socialisme est un problème théorique ou une question de personnalité. On discute donc aujourd’hui encore pour savoir si l’année 1933 est en continuité ou bien représente une rupture dans la théorie de Schmitt. Que ces thèses contradictoires soient encore débattues aujourd’hui résulte du fait que Schmitt rédige de manière ambiguë et s'avère être « un virtuose de l'auto interprétation rétrospective, adaptée à chaque fois aux besoins changeants de justifications »[19]. Aussi les défenseurs des deux positions extrêmes (rupture vs continuité) peuvent évoquer à l'appui de leur thèse les propres explications de Schmitt.

Henning Ottmann décrit cette antithèse : Pensée occasionnaliste ou continuité comme la question fondamentale de toute l'interprétation "schmittienne". Reste toujours ouverte la question de savoir si la pensée de Schmitt suit une logique interne (continuité), ou si elle ne se meut que sous des causes externes (occasions), dont sont victimes la consistance et la logique interne. D'après Ottmann une réponse à cette question n'est pas facile à apporter: Qui défend l'occasionalisme doit dissoudre tout leitmotiv de la pensée schmittienne jusqu'à en faire un décisionisme qui puisse décider de chaque cas particulier. Qui, par contre, veut reconnaitre une pure continuité doit construire un étroit chemin qui conduise de l'antilibéralisme ou de l'antimarxisme à l'État de non-droit national-socialiste. Par conséquent Ottmann parle plutôt de "Continuité et Modification" c'est-à-dire plus de "modifications que de continuité"[20]. Gardant en vue le soutien au gouvernement Kurt von Schleicher, certains historiens parlent quant à eux de césure. D'autres croient reconnaître une ligne continue comme pour ce qui concerne la fonction sociale ou le catholicisme. Mais si l'on garde à l'esprit la soudaineté de ce changement en février 1933, on est bien proche des raisons opportunistes. Par ailleurs, il existe bien quelques points de jonction comme l'antilibéralisme ou l'admiration pour le fascisme si bien que le retournement de Schmitt n'est pas seulement un problème de personnalité mais bien également à comprendre comme un problème de théorie ainsi que l'affirme Karl Graf Ballestrem[21].

Résumé

Schmitt, qui devient professeur à l'Université de Berlin en 1933 rejoint le parti nazi le 1er mai de la même année[22]. Il est rapidement recruté comme « Preußischer Staatsrat » par Hermann Göring et devient président de l'Union des juristes nationaux-socialistes (« Vereinigung nationalsozialistischer Juristen ») en novembre. Il considère ses théories comme le fondement idéologique de la dictature nazie et une justification de l'État national-socialiste, considérant la philosophie du droit, et notamment le concept d’auctoritas via le Führerprinzip[22].

Six mois plus tard, en juin 1934, Schmitt devient rédacteur en chef du Deutsche Juristen-Zeitung[22]. En juillet, il justifie les assassinats politiques de la Nuit des Longs Couteaux en parlant de « forme suprême de justice administrative » (« höchste Form administrativer Justiz »). Schmitt se présente comme un « antisémite radical » et dirige la convention des professeurs de droit à Berlin en octobre 1936 au cours de laquelle il demande que la loi allemande soit purgée de toute trace d'« esprit juif » (« jüdischem Geist ») et propose que toutes les publications dans lesquelles interviennent des scientifiques juifs soient marquées d'un signe distinctif.

Néanmoins, en décembre 1936, la publication SS Das Schwarze Korps accuse Schmitt d'être un opportuniste – penseur hégélien et catholique – et déclare son antisémitisme peu sincère en citant certains de ses propos antérieurs dans lesquels il critique les théories raciales nazies. Cela met un terme à la position de Schmitt comme juriste officiel du régime, mais grâce à l'intervention de Hermann Göring il conserve son poste à l'Université de Berlin et sa fonction officielle de conseiller d'État pour la Prusse « Preußischer Staatsrat »[22].

Développement

D'après les indications de Schmitt lui-même, Johannes Popitz aurait joué un rôle déterminant dans sa conversion au national-socialisme. Le politicien était ministre de Schleicher et devint en avril 1933 Ministre Président de Prusse. Popitz sert d'intermédiaire entre Schmitt et des fonctionnaires nationaux-socialistes lors des premiers contacts à l'époque où Carl Schmitt travaille avec son collègue Carl Bilfinger sur les directives concernant les gouverneurs du Reich après le coup de force de Prusse.

Même si les motifs ne peuvent être éclaircis de manière définitive, il est indubitable que Schmitt s'oriente entièrement dans le sens de la nouvelle ligne. Il décrit la "loi des pleins pouvoirs" comme une « disposition provisoire de la révolution allemande » et adhère au NSDAP le 1er mai comme tant d'autres "victimes de mars"[23].

En 1933 il déménage pour l'université de Cologne où en l'espace de quelques semaines il achève sa transformation en juriste d'État au sens des nouveaux maîtres nationaux-socialistes. Il a entretenu auparavant de nombreux contacts personnels avec des collègues juifs qui avaient parfois grandement contribué à sa rapide ascension académique. Mais à partir de 1933, il commence à dénoncer ses collègues professeurs d'origine juive et à publier des pamphlets antisémites[24]. Par exemple, il renie le soutien que lui a apporté Hans Kelsen — en l'appelant à sa succession à l'université de Cologne — en refusant de signer une résolution s'opposant à sa destitution. Néanmoins, il n'a pas un tel comportement à l'encontre de tous ses collègues Juifs. C'est ainsi que, par exemple, il fait appel à Erwin Jacobi pour des travaux d'expertise. Mais ses invectives antisémites à l'encontre de Kelsen continuèrent, même après 1945[25]. À l'époque du national-socialisme, il ne cessa pas de le désigner comme « le Juif Kelsen ».

Schmitt remporte un succès particulièrement important avec le nouveau régime lorsqu'il est nommé au Conseil d’État prussien, titre dont il fut toute sa vie particulièrement fier. Encore en 1972, il déclarera être reconnaissant d’être devenu conseiller d’état de Prusse et non Prix Nobel. Parallèlement, il devient éditeur du Deutschen Juristenzeitung (DJZ) et membre de l’Académie pour le droit Allemand. Schmitt obtient en même temps la direction du Groupe des professeurs d’université et celle du Groupe spécialisé des professeurs de Grandes Écoles dans l’association NS.

Dans un écrit État, Mouvement, peuple : les trois composantes de l’unité politique (1933) Schmitt insiste sur la légitimité de la révolution allemande : «La prise de pouvoir par Hitler se situe formellement en harmonie avec la constitution précédente », elle prend racine dans « la discipline et le sens de l’ordre des Allemands ». Le concept central de l’état NS est le führertum, condition indispensable pour l’égalité « raciale » du Führer et de ceux qui le suivent.

Tandis qu’il insiste sur la légitimité de la « Révolution NS », il forge la légitimation juridique de la prise en main par le NSDAP. En raison de ses interventions tant juridiques qu'orales en faveur de l’État NS, il fut décrit par des contemporains et en particulier par certains émigrés politiques (dont des étudiants et des connaissances) comme le « Juriste de la Couronne (Kronjurist) du Troisième Reich ». Ce fut particulièrement vrai pour l'un de ces opposants, Waldemar Gurian. Que cela soit peut-être une exagération de son rôle véritable est sujet à controverse.

Au printemps 1933, Schmitt est nommé pour « raison d’État » à l’Université Wilhelm von Humboldt de Berlin et y développe la doctrine de la pensée-concrète-de-l’ordre (Konkretes Ordnungsdenken[26]), selon lequel cet ordre trouve sa représentation institutionnelle dans le monopole de prise de décision d’un service (de l'État) doué d'infaillibilité. Cette doctrine de la souveraineté d’un chef charismatique trouve son modèle dans le développement du Führerprinzip et la thèse d’une identité de la loi et de la volonté. (« La loi est la volonté du Führer »). De ce fait, les nouveaux détenteurs du pouvoir peuvent d’autant plus faire appel à Schmitt. Il fournit les mots clés comme « État total », « guerre totale » ou « grand espace géostratégique avec interdiction d’intervention de toute puissance extérieure » qui eurent un grand succès même s’ils ne lui sont pas directement attribuables.

Les interventions de Schmitt en faveur du nouveau régime furent absolument sans condition. Comme exemple on donnera son instrumentalisation de l’histoire constitutionnelle pour justifier le régime NS. Beaucoup de ses prises de position vont bien au-delà de ce que l’on attendrait d’un juriste digne de confiance. Schmitt souhaitait manifestement se faire bien voir par des formulations particulièrement tranchées. En réaction aux assassinats de l’affaire Röhm le 30 juin 1934 parmi lesquels on trouve le chancelier Kurt von Schleicher qui lui fut politiquement très proche, il justifie l'auto-justification d'Adolf Hitler en ces termes :

« Le Führer protège le droit de ses pires mésusages, lorsqu'à l'instant du danger en vertu de sa qualité de guide ("Führertum") il se fait juge suprême et crée directement le droit[27]. »

Le véritable Führer est toujours également juge et de sa qualité de guide découle la capacité à dire le droit. Cette affirmation de l'harmonie entre "capacité à diriger" et "capacité à dire le droit" passe pour le signe d'une formidable perversion de la pensée du droit. Schmitt clôt son article par cet appel politique :

« Qui voit le puissant soubassement de notre donne politique comprendra les avis et les avertissements du Führer et se préparera au grand combat spirituel par lequel nous ferons valoir notre bon droit[28]. »

Schmitt se révèle à nouveau raciste et antisémite lorsqu'en 1935, il décrit les lois raciales de Nuremberg comme constitutives de la liberté (d'après le titre d'un article du DJZ[29]), point de vue grotesque même sous l'angle national-socialiste. Avec ces lois destinées à préserver le sang et l'honneur allemand qui condamnent les rapports entre Juifs (au sens NS) et Allemands de sang, Schmitt voit l'émergence "d'un nouveau paradigme dans l'établissement du droit". D'après Schmitt, « Cette législation issue du souvenir de la race, se heurte aux lois des autres pays qui ou bien ne connaissent pas de différences raciales fondamentales ou bien les nient. »[30] Cette confrontation de différents principes ou visions du monde était pour Schmitt l'un des objets régulateurs dans le droit des peuples. Le point culminant de l'activité de propagande de Schmitt au sein du parti est sa direction des assises sur "La Judéité dans la science allemande du droit (Das Judentum in der deutschen Rechtswissenschaft)" en octobre 1936. À cette occasion il s'exprime explicitement en faveur de l'antisémitisme du parti et demande que l'on ne cite plus les auteurs juifs dans la littérature juridique ou, à tout le moins, qu'on les fasse connaitre comme tels. « Ce qu'a dit le Führer à propos de la dialectique juive doit toujours rester présent à notre esprit et à celui de nos étudiants afin d'échapper au grand danger que constituent des camouflages toujours renouvelés. Se contenter d'un antisémitisme intuitif est insuffisant; on a besoin d'une assurance pleinement consciente. Nous devons libérer l'esprit Allemand de toutes les falsifications. Falsification de cet esprit conceptuel qui a permis aux généreux combats du Gauleiter JS de désigner les immigrés juifs comme quelque chose de non-spirituels »[31]

Pourtant il y a à peu près en même temps une campagne nationale-socialiste contre Schmitt qui devait conduire à sa mise à l'écart progressive. Reinhard Mehring écrit à ce sujet : « La coïncidence entre ces assises et la campagne dont il fut l'objet de la part des nationaux-socialistes fait que l'on considère ces propos -y compris dans les cercles nationaux-socialiste- comme une adhésion du bout des lèvres, opportuniste, et qu'on ne les a pas examinés avec assez d'attention. Ce n'est qu'en 1991 que la publication du "Glossariums" correspondant aux années 1947 à 1951, le montre même après 1945 comme un bouillant antisémite n'ayant pas le moindre mot à propos de la privation des droits, des brutalités et de l'extermination dont les Juifs furent victimes. Depuis lors son antisémitisme est devenu un sujet central. Était-il fondé sur un racisme biologique ou avait-il un autre fondement ? La discussion est loin d'être close[32] « On peut cependant avancer que même s'il est virulent, il n'a rien de racial puisqu'il soutient le jeune Leo Strauss pour l'obtention d'une bourse Rockefeller afin qu'il aille travailler sur Thomas Hobbes en France et en Angleterre ; ses échanges intellectuels après la Seconde Guerre mondiale avec le philosophe Jacob Taubes montrent l'ambiguïté de ses écrits, où il traite de manière négative l'apport des Juifs à la culture occidentale. »

Dans le journal proche de la SS, Schwarzes Korps, on accusa Schmitt d'opportunisme et de manquer d'esprit national-socialiste. À cela s'ajoutèrent des reproches au sujet de son soutien au gouvernement Schleicher ainsi que ses amitiés avec des Juifs : « Dans le procès entre la Prusse et le Reich, Schmitt combattit au côté des Juifs en faveur du gouvernement réactionnaire intérimaire de Schleicher (sic ! en fait celui de v. Papen) ». « Dans le communiqué de Rosenberg concernant l'état idéologique, Schmitt avec le demi-Juif Jacobi a soutenu, contre l'opinion dominante, que malgré une majorité des deux tiers – conformément à l'article 76 – il ne serait pas possible à une majorité nationale-socialiste au Reichtag d'adopter une loi modifiant la constitution, par exemple le principe de la démocratie parlementaire, au moyen d'une loi d'essence fondamentalement politique, au motif qu'une telle modification ne serait pas une révision de la constitution mais bien un changement de constitution. »

L'organe national-socialiste s'efforce à partir de 1936 de faire perdre à Schmitt sa position en lui déniant une mentalité national-socialiste et en démontrant son opportunisme[33]. À la suite du scandale provoqué par la publication dans le Schwarzen Korps, Schmitt perd toutes ses fonctions dans l'organisation du parti. Il reste cependant jusqu'à la fin de la guerre professeur à l'Université Friedrich-Wilhelm de Berlin et conserve son titre de conseiller d'État de Prusse.

Jusqu'à la fin du national-socialisme, Schmitt travaille principalement dans le domaine du droit populaire et cherche également dans ce domaine à fournir au régime des mots-clés. C'est ainsi qu'il forge en 1939 au début de la seconde guerre mondiale le concept de völkerrechtlichen Großraumordnung (aménagement du macro-espace du droit international) qu'il comprenait comme une doctrine Monroe allemande. Plus tard, il lui est attribué d'avoir cherché à fonder la politique expansionniste d'Adolf Hitler sur le droit international . Ainsi Carl Schmitt prend part à ce qu'on nomme l'Aktion Ritterbusch[34] où de nombreuses personnalités accompagnent au titre de conseillers, la politique national-socialiste en matière de peuplement ou de territoire[35].

Après 1945

Carl Schmitt se trouvait à Berlin lors de la fin de la guerre. Le 30 avril — jour du suicide d'Adolf Hitler — il fut arrêté par les troupes soviétiques et relâché après une courte audition. Le 26 septembre, ce fut au tour des Américains de l'arrêter. Il restera interné dans différents camps jusqu'au 10 octobre 1946. Six mois plus tard, il est à nouveau arrêté et expédié à Nuremberg où il restera emprisonné du 29 mars au 13 mai 1947 en raison du procès de Nuremberg. Le procureur en chef Robert Kempner souhaitait l'entendre comme inculpé potentiel au titre de sa « participation directe ou indirecte à la planification des guerres d'agression, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité ». Mais finalement, aucun chef d'accusation ne fut retenu puisqu'aucun délit ne pouvait être établi : « Pour quels motifs aurais-je pu l'accuser ? » se justifia plus tard Kempner. « Il n'a commis aucun crime contre l'humanité, n'a pas assassiné de prisonniers de guerre ni préparé une guerre d'agression. » Dans une prise de position, Schmitt se décrivit comme un pur scientifique qui était en fait un « aventurier intellectuel » ayant pris certains risques au nom de la connaissance. Kempner répliqua « Et que faites-vous d'une connaissance qui se solde par la mort de millions d'individus? » ce à quoi Schmitt répondit : « Le christianisme également s'est soldé par la mort de millions d'individus. On ne peut l'avoir (cette connaissance) si l'on n'en a pas fait l'expérience »[36].

Durant ses presque sept semaines de détention dans la prison des criminels de guerre de Nuremberg, Schmitt écrivit néanmoins quelques courts textes comme le chapitre Vérité de la Cellule de son volume Ex Captivitate Salus publié en 1950. Il s'y remémore le refuge intellectuel que lui procura Max Stirner durant son semestre d'incarcération berlinois[37]. Après l'avoir déchargé de ses chefs d'inculpation, Kempner fit appel à lui en tant qu'expert à propos de diverses questions comme celles du statut de ministre du Reich ou de chef de la chancellerie ou encore pourquoi le fonctionnariat avait-il suivi Hitler.

Fin 1945, Schmitt est destitué de toutes ses fonctions sans indemnités. Il ne peut plus enseigner et retourne dans sa ville natale de Plettenberg où il s'installe dans la maison de sa gouvernante Anni Stand. Bien qu'isolé du monde universitaire et politique, il continue de mener des travaux sur le droit international à partir des années 1950 et reçoit un flot continu de visiteurs, des collègues comme de jeunes intellectuels. Parmi ceux-ci, Ernst Jünger, Jacob Taubes et Alexandre Kojève. Il publie d'abord sous un pseudonyme, divers écrits dont par exemple dans le Eisenbahnzeitung, une recension de la loi fondamentale de Bonn sous le nom de Walter Haustein[38]. Suivront toute une série de publications : le Nomos de la Terre, La Théorie du partisan, Théologie politique II, mais qui ne connaitront pas le succès de celles de l'époque de Weimar. En 1952 il obtient une pension mais ne peut toujours pas enseigner. Il participe cependant à l'Union Allemande des professeurs de droit.

Pour n'avoir jamais pris ses distances vis-à-vis de son action durant le Troisième Reich, toute réhabilitation morale lui est interdite à la différence de beaucoup d'autres théoriciens du droit national-socialistes (comme Theodor Mauz ou Otto Koellreutter). De fait, il souffrait de son isolement mais ne fit aucun effort dans le but d'obtenir sa "dénazification". Il note dans son journal au 1er octobre 1949 : « Pourquoi ne vous faites-vous pas dénazifier ? D'abord, parce que je ne me fais pas facilement récupérer et ensuite parce que l'opposition par la collaboration est une méthode nazie mais n'est pas de mon goût. »

La seule manifestation de regret se trouve dans les comptes rendus des interrogatoires de Kempner qui furent publiés par la suite. Kempner : « Regrettez-vous d'avoir à l'époque écrit des choses comme ça (comme « le Führer préserve le droit »)? » Schmitt : « Aujourd'hui naturellement. Je trouve cela injuste de vouloir encore remuer cette honte que nous avons subie. » Kempner « Je ne veux rien remuer ». Schmitt : « C'est sûr, c'est effroyable. Il n'y a rien d'autre à ajouter. »

Le principal reproche que l'on fit à Schmitt dans l'après-guerre fut sa défense de l'assassinat de Röhm ("Le Führer préserve le droit…") et ses textes antisémites ainsi que la direction du colloque juif de 1936 à Berlin. Il fut par exemple violemment attaqué sur ces points par le juriste de Tübingen, Adolf Schüle, en 1959.

Même après la fin du régime national-socialiste, Schmitt n'eut jamais un mot de regret concernant l'holocauste comme le confirme la publication posthume de son journal : le Glossarium. À ce propos, il aura cette phrase : « Génocide, assassinat de peuples, concept touchant. »[39] Par ailleurs, on lui reprochera de relativiser le crime. La seule entrée qui traite explicitement de la Shoah énonce : « Qui est le vrai criminel, le véritable instigateur de l'hitlérisme ? Qui a découvert ce personnage ? Qui a donné cet épisode abominable au monde ? À qui sommes-nous redevable de ces 12 millions (sic.) de Juifs assassinés ? Je puis vous le dire très précisément. Hitler ne s'est pas découvert tout seul. Nous le devons au pur esprit démocratique qui nous a concocté la figure mythique du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale[40]. »

Il ne s'est pas non plus départi de son antisémitisme après 1945. Comme exemple[41] on cite souvent l'entrée du 25 septembre 1947 du Glossarium où il décrit les « Juifs assimilés » comme les « véritables ennemis ». Néanmoins, la pertinence de l'exemple doit être fortement relativisée car il s'agit d'un extrait difficilement identifiable. Celui-ci fait référence à un petit essai de Peter F. Drucker, The end of economic man (1939) dont Carl Schmitt extrait quelques éléments[42] L'entrée énonce :

- « Car les Juifs restent toujours des Juifs. Tandis qu'un communiste peut s'améliorer et changer. Cela n'a rien à voir avec la race nordique etc. Seul le Juif assimilé est le véritable ennemi. Cela n'a pas de sens de prouver la fausseté des Protocoles des Sages de Sion[43]. »

Schmitt se réfugie dans l'auto-justification et se décrit de façon imagée tantôt comme un Épiméthée chrétien, tantôt comme le rempart contre le catéchisme anti-chrétien[44]. Ces descriptions imagées devinrent son élixir de vie. Il trouva constamment de nouvelles images jouant les unes avec les autres, afin d'illustrer son innocence. C'est ainsi par exemple qu'il affirme s'être comporté vis-à-vis du national-socialisme comme le chimiste et hygiéniste Max von Pettenkofer qui s'inocula une culture du bacille du choléra devant ses étudiants afin de prouver sa résistance. Pareillement, il aurait, lui Schmitt, absorbé volontairement le virus du national-socialisme et n'en aurait pas été infecté. À d'autres endroits, Schmitt se compare à Benito Cereno, héros d'une nouvelle d'Herman Melville (1856), dans laquelle un capitaine est gardé prisonnier par des mutins sur son propre bateau. Lors de la rencontre avec d'autres navires, le capitaine est contraint par les mutins de faire comme si de rien n'était – une tragicomédie absurde qui fait apparaître le capitaine comme dangereux, à demi fou et franchement louche. Sur le bateau est écrit : Seguid vuestro jefe (« suivez votre chef» en espagnol). Schmitt baptise sa maison de Plettenberg San Casciano, en référence au lieu de résidence bien connu de Machiavel[45].

En 1962, Schmitt donne des conférences dans l'Espagne franquiste, dont deux font l'objet de publication l'année suivante dans Théorie du Partisan (Telos Press, 2007). Il y qualifie la Guerre civile espagnole de « guerre nationale de libération » contre le « communisme international ». Schmitt considère la figure du partisan comme un phénomène significatif de la seconde moitié du XXe siècle, indiquant l'émergence d'une nouvelle théorie de la guerre.

Carl Schmitt meurt en avril 1985, à presque 97 ans, de sclérose en plaques. Sa maladie le conduit à des périodes obsessionnelles toujours plus longues. Déjà sujet auparavant à des accès paranoïaques, il se sent poursuivi par des voix et des ondes sonores. Ces ondes furent sa dernière obsession. Il aurait déclaré à un de ses amis : « Après la Première Guerre mondiale, j'avais déclaré : « est souverain celui qui peut décider de la situation d'exception ». Après la Seconde Guerre mondiale, à l'approche de ma mort, je déclare : « est souverain celui qui peut disposer des ondes spatiales »[46]. » Sa démence lui fait voir des microphones et des poursuivants partout. Il meurt le dimanche de Pâques 1985 à la clinique protestante de Plettenberg. Il est enterré au cimetière catholique du village[47].

La pensée de Carl Schmitt

Ses étiquettes sont nombreuses. Il passe pour nationaliste, adversaire du pluralisme et du libéralisme, contempteur du parlementarisme, opposé à l'état de droit, au droit naturel et à la suite de Machiavel ou Hobbes, néo-absolutiste. Il n'y a aucun doute que sa pensée ait suivi des voies réactionnaires: il s'émerveilla à la vue du fascisme italien, et durant la période nazie fut un antisémite déclaré qui put fournir une justification aux crimes. Certes, les publications de Schmitt ont toujours contenu des digressions et des mises au point sur des sujets relevant de la politique du jour, mais entre 1933 et 1945 elles furent explicitement imprégnées d'idéologie national-socialiste. Afin de cautionner le racisme et la mythologie Blut und Boden du national-socialisme, il dut modifier peu à peu à partir de 1933 ses théories politiques développées durant la période de Weimar.

Malgré ces aspects réactionnaires et un antisémitisme présent tout au long de sa vie, même si ce fut sous des formes diverses, Schmitt est considéré de nos jours comme un penseur original de philosophie politique. On se contentera ci-dessous d'un survol de ses concepts les plus fondamentaux.

Schmitt, catholique et critique de la culture

En tant que catholique, Schmitt fut profondément imprégné de pessimisme à l'égard de l'idéologie du progrès, de son optimisme et de la technicisation. Refusant d'utiliser une conception relativiste et une façon neutre de penser, il développe une critique personnelle de la culture qui transparaît dans différents passages de son œuvre. En particulier ses premières œuvres contiennent des débordements de pessimisme culturel surtout dans celle où il s'explique avec le poète Theodor Daübler à propos de son épopée Nordlich (1916). Là, le juriste cède complètement la place à un commentateur de la culture s'intéressant à l'art. On peut également y reconnaître un clin d'œil au gnosticisme que Schmitt, qui fut très impressionné par ses lectures de Marcion[48], laisse s'épancher librement.

Le jeune Schmitt se montre très polémique envers la « sécurité » bourgeoise et sa passivité avec des réminiscences anticapitalistes. Cette opinion est particulièrement visible dans son livre à propos de Nordlich de Daübler. Précisément : « Cette époque s'est elle-même décrite comme celle du capitalisme, mécaniste et relativiste, comme l'époque du transport, de la technique et de l'organisation. Dans les faits c'est le "fonctionnel" qui semble lui donner sa caractéristique. Le fonctionnel comme le moyen permettant d'atteindre n'importe quel but lamentable ou dépourvu de sens, la priorité du moyen sur le but; le fonctionnel qui anéantit si bien l'individualité qu'il ne se rend même pas compte de sa disparition et ne travaille pas à partir d'une idée mais tout juste à partir d'un lot de banalités et s'efforce essentiellement que tout soit bien lisse et se déroule sans frottement ».

Pour Schmitt à la suite de Daübler, les hommes avec leur « énormes richesses matérielles » ne sont en fait devenus que de pauvres diables, une « ombre s'en allant claudiquant au travail » Le fonctionnel et l'organisation devenue société obéissant à la dictature inconditionnelle de l'utilité dévalorisent en conséquence tous les mystères et toute l'exubérance de l'âme. Les hommes sont ternes et mondialisés et ne peuvent plus prendre la moindre position transcendante.

Chez Daübler, le progrès apparait comme l'œuvre de l'antéchrist, du grand sorcier. Schmitt en retient les éléments anticapitalistes : l'Antéchrist, le « sorcier inquiétant » contrefait le monde de Dieu. Il modifie le visage de la Terre et asservit la nature : « Elle le sert ; le but est indifférent, pour la satisfaction de n'importe quel besoin artificiel, pour l'agrément ou le confort ». Les hommes abusés ne voient d'après cette conception que les effets fabuleux. La nature semble les dominer et l'ère de la sécurité arrive. On prend soin de tout, « d'astucieuses prévisions et planifications » remplacent la providence. Celle-ci crée l'enchantement comme n'importe quelle institution.

Bien plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, Schmitt reprendra ce thème apocalyptique dans son journal : « C'est le mot clé de toute mon existence intellectuelle et journalistique : la lutte pour le renforcement de ce qui est proprement catholique (contre les neutralistes, les bons à rien esthétiques, contre les avorteurs, les incinérateurs de cadavres et les pacifistes). »[49]

L'image négative de la contre-révolution fascine Schmitt tout comme le combat de Däubler contre la technique, le progrès et l'utilitarisme. Dans sa théologie Politique, il évoque avec émerveillement l'image de l'homme de Donoso Cortés comme le mépris universel pour la race humaine :

« Son (Cortès) mépris de l'homme ne connait plus de limites; leur entendement aveugle, leur volonté infirme, les élans risibles de leurs désirs charnels lui semblent si minables que tous les mots de toutes les langues humaines ne suffisent pas pour exprimer toute la bassesse de cette créature. Si Dieu ne s'était fait homme - le reptile qu'écrase mon pied serait moins méprisable qu'un homme. La stupidité des masses l'étonne autant que la vanité imbécile de leurs dirigeants. Sa conscience du péché universelle, plus effrayante que celle d'un puritain[50]. »

Dans Romantisme Politique publié en 1919, Schmitt élargit la polémique entamée dans Schattenrissen, dès 1913, à propos de l'industrie littéraire contemporaine, à une critique fondamentale du bourgeois comme type humain. Le romantisme est pour lui « un produit psychologique et historique de la sécurité bourgeoise ». Le romantique, d'après sa critique, ne veut pas se décider mais uniquement vivre et décrire sa vie poétiquement :

« Ni les distinctions logiques, ni les jugements moraux, ni les décisions politiques ne lui sont possibles. La plus importante source de vitalité politique, la croyance dans le droit et la révolte contre l'injustice, n'existe plus pour lui. »

On voit ici une ligne qui parcourt les premiers travaux de Schmitt. l'« époque de la sécurité » conduit d'après lui, à la neutralisation et à la dépolitisation et conséquemment à l'anéantissement des fondements vitaux de l'État. Les rapports du romantique avec un jugement moral ou juridique sont dès lors tout à fait disparates. Chaque norme sociale lui apparaît comme une « tyrannie anti-romantique ». En conséquence, une décision morale ou juridique est pour lui dénuée de sens. C'est la raison pour laquelle il n'y a, d'après Schmitt, aucune production politique du romantisme. Il est bien plutôt totalement imprégné de passivité et « renvoie à des représentations mystiques, traditionnelles comme le flegme, l'humilité et la durée ».

« C'est donc le noyau de tout romantisme politique: l'État est une œuvre d'art, l'État de la réalité politico-historique n'est que l'occasion pour le sujet romantique d'alimenter la production d'œuvre d'art, un prétexte pour la poésie ou le roman ou tout simplement pour une pure émotion romantique[51]. »

Dans son écrit de 1923 Römischer Katholizismus und politische Form ("Catholicisme romain et forme politique"), Schmitt analyse l'Église catholique romaine en tant que Complexio Oppositorum, c'est-à-dire une unité embrassant toutes les contradictions. Schmitt détecte un affect « anti-romain ». Cet affect qui d'après Schmitt traverse les siècles, résulte de la peur de la formidable puissance du catholicisme romain, la formidable « machine papale », c'est-à-dire ce gigantesque appareil administratif hiérarchique qui contrôle la vie religieuse et veut diriger les hommes. Chez Fiodor Dostoïevski et son Grand Inquisiteur, cette terreur anti-romaine s'élève à nouveau dans sa grandeur tout à fait séculière.

Tout royaume terrestre, comme celui de Rome, possède un certain relativisme en face de « la masse colorée des conceptions possibles, une supériorité hautaine envers les particularismes locaux et par conséquent une sorte de tolérance opportuniste dans les choses qui n'a aucune signification centrale ». En ce sens, et à propos du Complexio Oppositorum de l'Église : « Il semble n'y avoir aucune contradiction qu'elle ne saurait englober ». Par conséquent, La chrétienté n'est pas à appréhender comme relevant du domaine privé et d'une pure intériorité, mais se pose comme une « institution visible ». Son principe formel est celui de « représentation » au sens d'une représentation de la totalité par une ou un groupe de personnes. Ce principe de l'institution est la mise en forme de la volonté sous forme politique.

Schmitt généralisera les analogies structurelles qui apparaissent ici entre la théologie et les concepts constitutionnels dans son ouvrage de 1922 Théologie Politique sous la forme de la thèse :

- « Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Et c'est vrai non seulement de leur développement historique, parce qu'ils ont été transférés de la théologie à la théorie de l'État […] mais aussi de leur structure systématique, dont la connaissance est nécessaire pour une analyse sociologique de ces concepts. »[52]

Dès ses premières œuvres il est manifeste que Schmitt récuse le point de vue libéral et bourgeois de l'État et de la politique. Pour lui l'État n'est pas statique et normatif mais vivant, dynamique et factuel. De là provient qu'il affirme la préséance des éléments de décision sur ceux de délibération et de l'exception sur la norme. Sa vision de l'État est organique et non technicienne. Schmitt en tant que penseur politique se concentre surtout sur le processus social qui précède d'après lui l'État et la constitution et qui tous les deux peuvent à tout moment leur porter atteinte ou les abolir. En tant que philosophe du droit, il s'occupe des différentes perspectives concernant le problème de la fondation du droit et la question de la valeur de la norme.

La philosophie du droit de Carl Schmitt

Schmitt affirme qu'en tant que juriste il n'aurait jamais écrit que sur les juristes et pour les juristes. À côté d'un grand nombre d'expertises concernant la constitution et le droit international se trouve également toute une série d'écrits systématiques qui reposent sur des situations concrètes. Malgré leur orientation destinée aux juristes spécialisés il est possible de reconstruire à travers la multiplicité des livres et des essais, une philosophie du droit plus ou moins cohérente. C'est ce que fit en 2004 le philosophe luxembourgeois du droit et spécialiste de Machiavel, Norbert Campagna[53].

Le soubassement de la philosophie du droit de Schmitt est que la pensée du droit précède les arrière-plans et les conditions préalables de sa possibilité. Par conséquent un devoir abstrait présuppose toujours un être déterminé et régulier qui lui donne alors la possibilité de sa réalisation. Schmitt pense donc dans une pure catégorie de la sociologie du droit. Ce qui l'intéresse par-dessus tout est cette possibilité permanente que les normes et les réalisations juridiques se délitent. D'après ce concept, il faut construire au préalable les conditions qui vont permettre à ceux qui y seront soumis de respecter les normes juridiques. Mais une situation normale est pour Schmitt toujours fragile et menacée et de son point de vue il peut advenir la nécessité paradoxale de devoir enfreindre les normes juridiques afin de créer la possibilité d'une valeur du droit. Il en ressort la question : comment le devoir peut-il s'exprimer dans un être, c'est-à-dire comment un être de devoir peut-il devenir un être existentiel.

Schmitt comme penseur politique

Schmitt critique sévèrement les conceptions (et une la réalité) politique du gouvernement démocratique que l'on nomme parlementarisme et régime des partis ; d'une part parce que le parlementarisme est le fruit du libéralisme bourgeois, incapable de prendre des décisions nobles en temps de crise (du fait de la passivité de « la bourgeoisie discutante », trop préoccupée à défendre des intérêts individuels). D'autre part, parce que le régime des partis lui apparaît comme le lieu où règne la ploutocratie. La démocratie ne saurait être libérale ou liée d'une façon quelconque aux intérêts individuels. Elle devrait être, tout au contraire, antilibérale, reposer sur des prises de décision par plébiscite d'un peuple souverain, entraîné par l'enthousiasme et la force de la nation sûre d'elle-même.

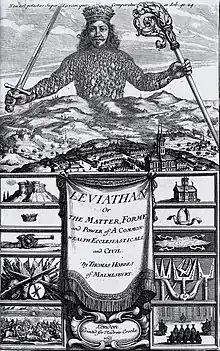

Curieusement, l'antilibéralisme de Schmitt ne puise pas seulement à la source rousseauiste, mais chez Thomas Hobbes. Proximité et distance, amitié et hostilité sont la loi de cette confrontation, Schmitt en tire l'idée de la « guerre de tous contre tous » (Bellum omnium contra omnes) et le contractualisme moderne, qui est en plein dans la lignée du Léviathan. Schmitt se retrouve lui-même dans la fixation du politique sur la décision souveraine de Hobbes et en retire énormément pour sa propre compréhension. Pourtant, alors que Hobbes est un penseur de l'entrée de l'homme dans la société politique, sous l'égide du Léviathan (du pouvoir absolu de l'État), (justement pour fuir la guerre de tous contre tous de l'état de nature), Schmitt ne semble pas tenir compte que c'est par crainte de la mort violente que l'individu se soumet au pouvoir souverain. Or, Schmitt, en occultant une facette libérale de la philosophie de Hobbes, va magnifier la mort au point d'en faire le point de départ du civisme : il faut être capable de donner sa vie pour la Nation. À l’ombre de ce penseur libéral, un dialogue se met en place avec un autre classique de la modernité, avec Jean-Jacques Rousseau. Schmitt voit dans le Contrat social de Rousseau l’affirmation de « l’irréfutabilité démocratique » de la souveraineté du peuple. Alors que Rousseau lie la République à la volonté générale, à la norme de la démocratie directe, Schmitt unit souveraineté et exception. Schmitt considère le juriste français Maurice Hauriou comme son maître[54].

L'itinéraire d'un intellectuel par temps de crise

Carl Schmitt appartient à une génération qui a connu le militarisme allemand et l'humiliation du Traité de Versailles, qui dépouille littéralement l'Allemagne après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. Sa génération passe de l'Empire allemand à la république de Weimar. Carl Schmitt pose la question centrale du type de constitution politique qu'il faut à la nation allemande, qui, avant 1914, est loin de vivre unitairement (malgré le pangermanisme qui, a contrario, met en lumière l'éclatement politique des Allemands à l'intérieur, dans les différents Länder, comme à l'extérieur les minorités allemandes (en Pologne ou en Autriche-Hongrie).

Dans Le Nihilisme allemand, Leo Strauss éclaire comment de grands esprits ont pu se sentir attirés par la rhétorique de la « décision », de la « situation urgente », de la « réaction vitale », de l'engagement, etc. Ce qui est commun à beaucoup d'intellectuels allemands et à certains mouvements artistiques d'avant-garde de l'époque comme l'expressionnisme, c'est le dégoût pour la vie bourgeoise et décadente et la tendance à attribuer la responsabilité de l'échec de 1918 à une certaine forme de libéralisme et de goût pour le confort matériel. Cette constante (que l'on trouve aussi dans la littérature française, qui s'en prend au « bourgeois ») est sans doute la marque de jeunes esprits plongés dans les temps troublés d'une société peu au clair avec ses propres horizons idéologiques.

Dans le creuset du militarisme allemand allié à l'idéologie nationaliste, pangermaniste et antisémite, le traité de Versailles va polariser les engagements politiques, soit vers l'extrême gauche révolutionnaire et le communisme, soit vers la droite populiste et son extrême fasciste. Entre les deux, écartelée par ces forces centrifuges, la coalition social-démocrate à laquelle participe le Zentrum catholique, auquel Schmitt appartient, apparaît bien faible.

Le catholicisme de Schmitt cherchera sa voie dans un certain nationalisme, dans lequel sera recherché un temps le rapprochement entre catholicisme romain germanique et Italie fasciste. Carl Schmitt, intellectuel catholique pratiquant, sera un penseur de la contre-révolution, antilibéral et anticommuniste.

Primat du politique. La distinction ami/ennemi

La conception que Schmitt se fait de l'État repose sur le concept de politique. Il postule le primat du politique et non celui du droit. En conséquence le juriste fut une sommité de cette toute jeune discipline académique qu'était alors la science politique. L'Ordre du droit c'est-à-dire l'ordre défini et établi par le droit, précède toujours l'autre c'est-à-dire le droit étatique. Pour Schmitt, c'est cet ordre pré-juridique qui rend seulement possible que le droit puisse devenir une réalité concrète. En d'autres mots, le politique suit une logique constitutive tandis que l'essence du droit suit une logique régulatrice. Pour Schmitt, l'ordre est établi par une décision souveraine, prise dans certaines circonstances en vue de sa protection, et qui décrète qu'un opposant devient un ennemi devant être combattu voire si possible anéanti. Pour ce faire le souverain doit mettre de côté toutes les limitations qui sont fournies avec l'idée de droit.

.jpg.webp)

Pour le catholique qu'était Carl Schmitt, l'homme n'est pas bon de nature mais indéterminé – tout autant capable du bien comme du mal. Il est donc potentiellement dangereux et périlleux. Parce qu'il n'est pas totalement bon il en arrive à l'inimitié[55]. La politique est pour Schmitt ce domaine dans lequel on doit décider entre l'ami et l'ennemi. Dans ce point de vue, qui remonte au Grecs, l'ennemi est toujours « l’ennemi public » (hostis ou encore πολέμιος), et jamais l'ennemi particulier (inimicus ou encore εχθρός). Schmitt insiste sur le fait que l'exigence du Sermon sur la montagne « d'aimer son ennemi » (d'après la Vulgate: diligite inimicos vestros, Mathieu 5,44 et Luc 6,27) concerne l'ennemi privé. Dans un état constitué il ne fait donc pas l'objet d'une Politique mais de formes secondaires de la Politique (par exemple : la police).

Sous le terme de "Politique" Schmitt comprend une gradation dans l'association et la séparation des hommes ("La distinction entre l'ami et l'ennemi signifie le degré d'intensité d'un lien ou d'une séparation, d'une association ou d'une dissociation"). Cette définition dynamique qui ne se limite pas à un domaine concret instaure un nouveau fondement théorique du phénomène politique. Pour Schmitt cette conception de la politique est une sorte de fondement de sa philosophie du droit. Ernst-Wolfgang Böckenförde dans son traité Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk Carl Schmitts (Abdruck in: Recht, Staat, Freiheit, 1991) écrit : Schmitt considère qu'un ordre n'a été établi que lorsque se maintient l'intensité de la distinction publique entre ami et ennemi. Dans les autres cas, menacent la guerre ou la guerre civile. Dans la guerre, d'après Schmitt, on a affaire à deux acteurs souverains; la guerre civile quant à elle mettant en cause cet ordre lui-même. Un ordre n'existe, toujours d'après Schmitt, qu'à l'intérieur d'une mise en question radicale. La désignation de l'ennemi est donc toujours expressément liée à un cas d'extrême nécessité (extremis neccessitatis causa).

Il s’agit pour Schmitt d’identifier la nature, ou la notion de territoire avec le contenu et les fins du politique. Pour Schmitt, le politique est le lieu de la distinction ami/ennemi. Cette distinction permet de donner au politique son objet spécifique, son objectif. Le politique est « ce qui est censé être atteint, combattu, contesté et réfuté ». Une collectivité s’identifie comme telle par opposition à ce qui est contraire. Une société se définit en opposition aux autres. Tout ce qui devient antagonique devient politique. La guerre est donc l’acte politique par excellence, car pour exister soi-même il faut repérer son ennemi et le combattre. De ce fait, la politique ne se confond pas avec l’État. L’État est une forme historiquement transitoire. Aujourd’hui l’État est la forme la plus complète du politique parce qu’il a seul le pouvoir d’identifier et de nommer l’ennemi intérieur et extérieur. Beaucoup contestent la lecture que Carl Schmitt propose[56] de l'affirmation que Rousseau propose concernant l'état de guerre qui ne peut exister que d'État à État. Pourtant, elle semble corroborée par les textes. La guerre, selon Rousseau, ne peut résulter que des relations réelles et non personnelles.

Selon Schmitt, l’État seul peut fixer les moyens de la combattre. L’État qui mène une politique pacifiste cesse donc d’être une entité politique. Voie de la mondialisation : fin de la distinction ami/ennemi, évolution vers une dépolitisation de la planète et vers une société universelle (cosmopolis).

Schmitt lui-même ne donne aucun critère permettant de décider à quelle condition un opposant devient un ennemi. Il conçoit comme ennemi (public) celui qui a été désigné tel par la décision autoritaire d'un souverain. Dans ce contexte la discussion au sujet du concept de (Feindstrafrecht)[57] formé par Günther Jakobs pour tout ce qui concerne les ennemis de l'État, fait de temps à autre référence à Carl Schmitt même si ce dernier n'est cité nulle part. Même le débat public entre l'ancien ministre de l'intérieur Wolfgang Schäuble et le professeur de droit Otto Depenheuer de Cologne, autour de l'idée d'une auto-affirmation de l'État en cas de menace terroriste se situe dans ce contexte car Depenheuer fait explicitement appel à Carl Schmitt[58].

On trouve donc chez Schmitt une forme d'être-politique qui se meut dans le courant existentialiste. Les jugements normatifs ne sont donc pas appropriés ("Ce qui existe en tant que grandeur politique mérite d'exister d'un point de vue juridique"). Un tel relativisme et décisionnisme ne relie pas un ordre politique à des valeurs comme la liberté ou la justice, comme c'est le cas chez Montesquieu. Il voit axiomatiquement la plus grande valeur dans la pure présence de cet ordre lui-même. Cet ontologie irrationaliste, comme sa croyance à un "combat des peuples pour la survie", rendait Schmitt réceptif aux conceptions et à la rhétorique du national-socialisme. Deviennent par là-même clairement visibles les limites et les faiblesses de ses constructions conceptuelles.

La critique libérale et libérale-conservatrice postérieure à celle de Carl Schmitt (avec Julien Freund), souvent dans la lignée de Kant, considère que l'État seul est à même de garantir les propriétés individuelles, et, de ce fait est caractérisé par un rapport stable à son territoire, interdit que l'ancrage des citoyens sur leur terrain puisse entraîner une guerre (puisque par le droit civil qui garantit les propriétés de chacun se trouve également interdite l'atteinte aux propriétés des autres), donc seul l'État qui reste dans une relation naturelle et non civile aux autres, peut entrer en guerre à cause de la stabilité même que constitue l'occupation du sol. Selon Yves Charles Zarka (Carl Schmitt ou le mythe du politique), ce n’est pas le couple ami/ennemi, mais le couple liberté/servitude qui est le critère déterminant du politique. Cela veut dire simplement que l’essence du politique ne doit pas être pensée en fonction de l’ennemi (intérieur ou extérieur), c’est-à-dire de la guerre, mais en fonction de la liberté et de la paix. « La politique ne disparaît pas quand la guerre cesse, ce que pourtant certains s’ingénient à nous faire accroire »[59]. Et c'est justement sur ce point que Montesquieu définit l’esprit du libéralisme politique.

Constitution, souveraineté et état d'exception

Schmitt reproche à l'opinion dominante de la philosophie du droit, surtout celle issue du libéralisme, d'ignorer le problème, certes indépendant, de la réalisation du droit. Le problème fondamental est pour lui lié indissolublement à la question de la souveraineté, de l'État d'exception et d'un "gardien de la constitution". À la différence des penseurs libéraux auxquels il reproche d'occulter cette question, Schmitt définit le souverain comme cette puissance publique qui décide en dernière instance c'est-à-dire sans faire intervenir un moyen juridique. Il voit le souverain comme un sujet effectif et non comme une figure juridique. Pour lui, il n'est pas formé juridiquement mais en lui réside la forme juridique dans laquelle le souverain créé le cadre des conditions préalables du droit. "Il faut que l'ordre soit établi pour que l'ordre juridique puisse avoir un sens"[60] et d'après Campagna, s'est en fait également la destinée de l'ordre-de-droit qui dépend de l'ordre fondateur[61].

Schmitt commence par établir une théorie de la constitution et non une théorie de l'État. Il décrit la constitution dans sa substance positive comme "une décision concrète sur l'art et la forme de l'existence politique". Il délimite cette approche positiviste, opposé au conception du droit naturel, par la formule "décision à partir d'un rien normatif". Ce n'est qu'à partir du moment où le constituant souverain met en relief un contenu en tant que noyau de la constitution, que celle-ci se met à posséder un noyau substantiel.

D'après Schmitt la décision en faveur du républicanisme, de la démocratie ou du parlementarisme appartient à la partie politique des constitutions modernes tandis que le vote pour les droits fondamentaux et la séparation des pouvoirs forme la partie juridique de la constitution. Tandis que la partie politique établit le mode de fonctionnement de l'État, la partie juridique montre les limites de ce fonctionnement. D'après la définition de Schmitt, une constitution a toujours une partie politique mais pas forcément de partie juridique. Afin que les droits fondamentaux puissent acquérir une certaine efficacité il faut, d'après Schmitt, qu'existe au préalable un État dont ils vont limiter le pouvoir. Avec ce concept il récuse implicitement les idées de droit naturel contenus dans les droits de l'homme universel qui, pour chaque forme d'État, passent pour indépendants des droits établis par cet État; il s'oppose ainsi au libéralisme.