Surcharge informationnelle

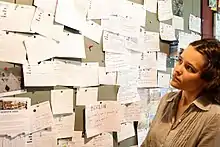

La surcharge informationnelle (en anglais information overload), surinformation ou infobésité (néologisme québécois[1] - [2]), est l'excès d'informations, qu'une personne ne peut traiter ou supporter sans nuire à elle-même ou à son activité. Cette notion est également évoquée par le sociologue Edgar Morin sous l'appellation de « nuage informationnel »[3].

Histoire

Bien que ce concept soit au début du XXIe siècle étroitement lié au développement des chaînes de télévision d'information en continu, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et, en particulier, des nouvelles technologies de l'information représentées par Internet, il a fait son apparition dès le début des années 1960 comme l'une des sources de dysfonctionnement des organisations[4]. Les principaux auteurs sur le sujet sont Caroline Sauvajol-Rialland en France[5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10], David Shenk aux États-Unis (Data Smog, Surviving the Information Glut)[11], Jim Stolze (L’infobésité pourrait être la prochaine épidémie)[12] et Nicholas Carr (Est-ce que Google nous rend idiots ?)[13].

Le terme « infobésité » renvoie toujours au fait de devoir faire face à une quantité importante d’informations véhiculée par des vecteurs numériques, au premier rang desquels les e-mails et les notifications[14]. Il décrit une situation dans laquelle une personne ne dispose pas des ressources suffisantes (temps, capacité d’attention, d’analyse, de compréhension…) pour répondre aux multiples sollicitations qui lui sont adressées par des vecteurs numériques ou qu’elle collecte de sa propre initiative. Les chercheurs mettent l’accent sur la question des ressources cognitives pour traiter les informations. Par exemple, Roetzel (2019)[15] affirme que lorsqu'un décideur est au carrefour de nombreux ensembles d'informations et que celles-ci sont à la fois complexes, nombreuses et en contradiction partielle les unes avec les autres, la qualité de sa décision ne peut que diminuer en conséquence de la limitation des ressources cognitives et du temps dont il dispose pour traiter toutes ces informations et prendre des décisions.

Considérations générales

Ce concept peut recouvrir plusieurs concepts de surcharge[16] :

- surcharge cognitive ;

- surcharge sensorielle ;

- surcharge communicationnelle ;

- surcharge de connaissances.

La mise en place de plages horaires de déconnexion est l'une des attitudes possibles pour lutter contre la surcharge informationnelle. Les choix de se limiter à certaines sources d'information ou de regrouper certaines actions sur une période donnée sont aussi utiles pour résister à l'infobésité[17].

La surinformation peut être simplement définie comme le fait de recevoir plus d’informations qu’il n’est possible d’en traiter. Une définition plus précise, ainsi que le coût humain et productif associé, sont encore en discussion dans les milieux scientifiques. Selon une étude de N. Boukef de 2004, 74 % des managers déclarent souffrir de surinformation et d’un sentiment d’urgence généralisé et 94 % pensent que la situation ne peut que se détériorer ; le problème touche fortement le milieu du travail[18].

Effets néfastes

Les infos poubelle (en anglais junk information) peuvent avoir des répercussions physiques, émotionnelles (stress, anxiété informationnelle) et intellectuelles (syndrome de débordement cognitif et d’épuisement professionnel, cyberdépendance, désengagement, déficit d'attention et de créativité, perte de mémoire, altération du jugement, indécision). L'infobésité peut conduire à une pathologie appelée au Japon « hikikomori du savoir » dans laquelle l’internaute « s’engouffre dans des labyrinthes documentaires toujours plus spécialisés »[19].

La surconsommation peut mener à de véritables pathologies telles que l’obésité. Ce phénomène commence par un système de saturation d’information, où il devient difficile de distinguer la fausse information de la vraie, ainsi que par l’urgence informationnelle constante que créent les courriels, auxquels il faut sans cesse répondre. Ceux-ci font ressentir chez les individus du stress voire de la tétanie, qui se doublent de sentiments de culpabilités et d’inefficacité. Pour sortir de ce cercle vicieux il faut que l’individu accepte de ne pas tout traiter en temps réel, et de structurer ses temps d’informations[20].

Les chercheurs en psychologie cognitive et sciences de l'information André Tricot, Gilles Sahut et Julie Lemarié distinguent deux facettes de la surinformation en se référant à la notion de pertinence[21]. Si les informations que l'on trouve ou que l'on reçoit ne sont pas pertinentes, alors effectivement elles génèrent du bruit documentaire et leur traitement va occasionner une perte de temps et une dispersion de l'attention. Si les informations sont nombreuses mais potentiellement pertinentes, le problème de l'usager est différent. Celui-ci doit s'efforcer de trouver à la fois du temps et de la volonté pour acquérir des connaissances utiles et donc des stratégies de hiérarchisation de l'information.

Stratégie de communication

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont participé à l’augmentation de la surcharge informationnelle. La surinformation peut être une stratégie délibérée de communication. Ce phénomène s’accentue dans le domaine de l’entreprise, où les médias traditionnels (réunion, brainstorming...) s’ajoutent aux TIC (mails, visioconférence...). Michel Kalika nomme cela la « théorie du millefeuille », qu'il traduit comme étant « le fait que les moyens de communication se juxtaposent les uns sur les autres sans se mélanger véritablement ». Cette surcharge peut mener à un stress accru et à des dysfonctionnements dans l'organisation du travail des salariés[22].

Cette stratégie rend le tri et le recul analytique impossibles[23]. La véracité et la qualité des informations sont alors de plus en plus difficiles à authentifier. Par conséquent, la surinformation implique aussi une désinformation. Cette dernière a pour but de devenir virale et d’induire en erreur une partie de l’opinion publique pour servir une idéologie[24]. Elle peut être employée dans le cas d'une guerre de l'information.

Causes

Les causes de la surcharge informationnelle sont très complexes. Parmi les principales figure la confusion entre donnée (formatée, par exemple base de données, SGBD) et information (non formatée, par exemple texto).

Citations

« Chacune et chacun d'entre nous a aujourd'hui accès par une diversité de canaux, de la radio à Internet, du téléphone portable à la télévision, à une multitude d'informations instantanées et en continu. Ce roulis ininterrompu donne le sentiment d'être toujours informé. Parfois, il assiège plus les citoyens qu'il ne les libère. Cette surinformation chasse l'information et sa hiérarchisation[25]. »

« L'information, qui autrefois était aussi rare que le caviar, est désormais surabondante et de consommation courante, autant que les pommes de terre[11]. »

« Nous pouvons légitimement nous demander si le travail avec les technologies de l'information et de la communication, au lieu de nous libérer - mais n'était-ce pas la promesse initiale ? -, ne nous a finalement pas fait replonger dans l'ère industrielle du travail à la chaîne[26]. »

« Les courriels sont la cause d'une crise de production dans les entreprises… C'est le cancer silencieux des sociétés[trad 1] - [27]. »

Notes et références

Citations originales

- (en) « E-mail is causing a productivity crisis in the enterprise…it’s the silent corporate cancer »

Références

- « infobésité », Grand Dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française (consulté le ).

- « Souffrez-vous d'infobésité ? », sur Machina Sapiens inc., (version du 9 novembre 1996 sur Internet Archive).

- Edgar Morin, Pour sortir du XXe siècle, Éditions Points, , p. 57.

- Henri Isaac, Eric Campoy et Michel Kalika, « Surcharge informationnelle, urgence et TIC. L’effet temporel des technologies de l’information », Revue Management & Avenir, vol. 12, (lire en ligne [PDF]).

- Caroline Sauvajol-Rialland, « Infobésité, le mal du siècle », France TV Info, (lire en ligne).

- « Les entreprises commencent à se préoccuper des conséquences du trop-plein de courriels », France Info, (lire en ligne).

- « Trop d'information paralyse l'action », Migros Magazine, (lire en ligne).

- « Nous sommes passés de l'ère du travail manuel à la chaîne à l'ère du travail intellectuel à la chaîne », sur So Comment, (consulté le ).

- « Infobésité : quand trop d'information rend malade », Radio Canada, (lire en ligne).

- « Les cadres : un rapport ambivalent à la déconnexion », sur So Comment, (consulté le ).

- (en) David Shenk, Data Smog, Surviving the Information Glut, Harper Collins Publishers, .

- (en) Jim Stolze, « Jim Stolz asks "Can you live without the Internet ?" », Conférence TED, (lire en ligne).

- (en) Nicholas Carr, « Is Google Making Us Stupid ? », The Atlantic, (lire en ligne).

- (en) O. Morand, Hyperconnexion numérique au travail: de la compréhension des activités et vécus à la transformation par le théâtre-forum, thèse de doctorat, Institut polytechnique de Paris, 2020.

- (en) Peter Gordon Roetzel, « Information overload in the information age: a review of the literature from business administration, business psychology, and related disciplines with a bibliometric approach and framework development », Business Research, vol. 12, no 2, , p. 479–522 (ISSN 2198-3402 et 2198-2627, DOI 10.1007/s40685-018-0069-z).

- (en) Martin J. Eppler et Jeanne Mengis, « The Concept of Information Overload : A Review of Literature from Organization Science, Accounting, Marketing, MIS, and Related Disciplines », dans Meckel M., Schmid B.F. (dir.), Kommunikationsmanagement im Wandel, Gabler, , 271-305 p. (ISBN 978-3-8349-9772-2 et 978-3-8349-0913-8, DOI 10.1007/978-3-8349-9772-2_15).

- « Méthode et outils pour lutter (efficacement) contre la surcharge informationnelle », sur Archimag (consulté le ).

- Caroline Sauvajol-Rialland, « Infobésité, gros risques et vrais remèdes », L'expansion management revue, , p. 110-118 (DOI 10.3917/emr.152.0110

).

). - Caroline Sauvajol-Rialland, « La surcharge informationnelle dans l’organisation : les cadres au bord de la « crise de nerf » », Magazine de la communication de crise et sensible, vol. 19, , p. 22.

- Alain Vulbeau, « Contrepoint - L’infobésité et les risques de la surinformation », Informations sociales, vol. 191, no 5, , p. 35 (ISSN 0046-9459 et 2101-0374, DOI 10.3917/inso.191.0035).

- André Tricot, Gilles Sahut et Julie Lemarié, Le document : communication et mémoire, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, .

- Michel Kalika, Nabila Boukef Charki et Henri Isaac, « La théorie du millefeuille et l'usage des TIC dans l'entreprise », Revue française de gestion, vol. 33, no 172, , p. 117–129 (DOI 10.3166/rfg.172.117-129, lire en ligne, consulté le ).

- Claire Moucharafieh, Ébauche pour la construction d'un art de la paix : penser la paix comme stratégie, ECLM, (lire en ligne), p. 29.

- « La désinformation : outil de propagande moderne », sur Master 2 Communication Média Hors Média (M2 CMHM), IAE Bordeaux, (consulté le ).

- Patrick Le Hyaric, « Éloge du journal », L'Humanité, (lire en ligne).

- Caroline Sauvajol-Rialland, « Droit à la déconnexion : inventer un nouveau modèle de gouvernance », Le Monde, (lire en ligne).

- (en) « No e-mail today - or else », sur IT World Canada, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Caroline Sauvajol-Rialland, Infobésité : comprendre et maîtriser la déferlante d'informations, Vuibert, , 205 p.

- Caroline Sauvajol-Rialland, « Un cadre passe 30% de son temps à gérer ses mails », France info,