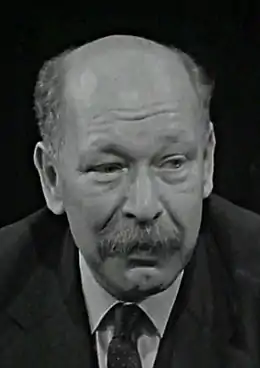

Éric Weil

Éric Weil, né à Parchim (Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin) le et mort à Nice le , est un philosophe français d'origine allemande.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 72 ans) Nice |

| Nationalités | |

| Activités |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Influencé par |

Il a suivi des études de médecine et de philosophie à Hambourg et Berlin. Après sa thèse de doctorat sur Pomponazzi, en 1928, dirigée par Ernst Cassirer, il poursuit ses recherches sur la Renaissance, notamment sur Marsile Ficin, au sein de la Bibliothèque Aby Warburg. En 1933, à l’accession de Hitler au pouvoir, il quitte l’Allemagne pour la France où il demeure jusqu'à sa mort en 1977. Il laisse derrière lui des ouvrages importants : Logique de la Philosophie (1950), Philosophie politique (1956), Philosophie Morale (1961), Problèmes Kantiens (1963).

Biographie

De la Baltique à la Méditerranée, Éric Weil a suivi un chemin continu et cependant chaotique, intégrant sans cesse ses réactions aux événements historiques et dynamisant ainsi ses convictions philosophiques. Après avoir lu Mein Kampf, il prit la décision de quitter l’Allemagne si jamais cette dernière choisissait Hitler pour Führer.

Dès 1933, il se vit proposer, en même temps que le cinéaste Fritz Lang, de collaborer au ministère de la Culture et de la Propagande de Goebbels. Tous deux prirent alors le premier train en partance pour la France.

Dès son arrivée en France, Éric Weil, exilé, vécut une situation matérielle des plus précaires. Il eut toutefois la chance de fréquenter quelques éminents philosophes français comme Raymond Aron, Alexandre Koyré et Alexandre Kojève. C’est en participant au séminaire de Kojève sur Hegel qu’il contribua à renouveler la lecture de Hegel en France. Il publia dans cette intention, en 1950, un résumé de sa thèse complémentaire Hegel et l’État où il fait litière de l’idée fausse selon laquelle Hegel aurait été l’admirateur de l’État prussien de son époque. En fait, ce qu’Hegel envisageait sous l’appellation d’« État moderne » représente plutôt une critique du trop pâle reflet de la Révolution française qu’était l’État prussien. L’analyse d’Éric Weil montre que si la liberté ne saurait s’accomplir sans État, ce dernier ne remplit sa fonction que s’il garantit l’existence de la liberté à chacun.

Entre-temps, Éric Weil avait obtenu en 1938 la nationalité française. C’est après sa démobilisation et son retour de captivité qu’il fut recruté par l’École pratique des hautes études, entra au CNRS et fonda la revue Critique avec Georges Bataille et Alexandre Koyré. Il y développa l’idée que l’avenir de l’enseignement de la philosophie consiste à passer du singulier indéfini au pluriel défini : de la philosophie aux philosophies. Il est en quelque sorte l’inventeur d’un pluralisme raisonnable qui seul parvient à dépasser la thèse sceptique selon laquelle la vérité n’existe pas, et la thèse selon laquelle l’ambition de vérité anime néanmoins le discours philosophique. Ses principaux ouvrages sont : Logique de la Philosophie (1950), Philosophie politique (1956), Philosophie Morale (1961), Problèmes Kantiens (1963).

De 1956 à 1968, Éric Weil enseigna la philosophie à la Faculté des Lettres de Lille, puis, de 1968 à 1974, à la Faculté des Lettres de Nice. Sous l'impulsion d'Émilienne Naert, son ancienne étudiante de thèse et exécutrice testamentaire, un « Centre de recherche Éric Weil » est fondé à Lille en 1982 afin de publier et étudier l'ensemble de ses écrits. Le Centre Eric Weil a été dissout en 2006. Éric Weil a légué tous ses biens, dont son importante bibliothèque, à l’Université de Lille III. Cette bibliothèque est située au 2e étage du département de philosophie sur le campus Pont-de-Bois de l’Université de Lille, à Villeneuve d’Ascq (Nord). Elle est gérée par l’Institut Eric Weil-Institut d’Histoire des Concepts et des Idées[1]. L'institut Eric Weil consacre notamment ses activités à la diffusion et à l’analyse de l’œuvre d’Eric Weil ; aux questions auxquelles cette œuvre s’est attachée : questions de philosophie première, de philosophie pratique, d’histoire de la philosophie, questions relatives à l’éducation, à l’historiographie, à l’histoire, à la sociologie et aux sciences politiques.

La Bibliothèque Éric Weil est ouverte depuis [2]. Les catalogues des archives d'Éric Weil[3] ainsi qu'une biographie[4] sont accessibles en ligne.

Weil écrit : « L'homme est libre dans la mesure où il veut la liberté de l'homme dans une communauté libre »[5]. Il écrit aussi que « la politique ne connaît pas seulement des problèmes, elle en constitue un des plus grands, un des problèmes fondamentaux pour la philosophie ». Au sujet des caractéristiques de l'homme : « Ce n'est pas en premier lieu le don divin de s'étonner, mais celui de s'ennuyer et d'être mécontent. C'est de là que vient son désir de travailler mais sans doute aussi celui de se révolter »[6].

Œuvres

- Éric Weil, Hegel et l'État, Paris, Vrin, 1950

- Éric Weil, Logique de la philosophie, Paris, Vrin, 1950

- Éric Weil, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1956

- Éric Weil, Philosophie morale, Paris, Vrin, 1961

- Éric Weil, Problèmes kantiens, Paris, Vrin, 1963

- Éric Weil, Essais et conférences, t. 1, Philosophie, Paris, Plon, 1970

- Éric Weil, Essais et conférences, t. 2, Politique, Paris, Plon, 1971

- Éric Weil, Philosophie et Réalité, Derniers essais et conférences, Paris, Beauchesne, 1982

- Éric Weil, Philosophie de Pietro Pomponazzi, Pais, Vrin, 1985 (Traduction de sa thèse, rédigée en 1928 sous la direction d'Ernst Cassirer et publiée en allemand)

- Éric Weil, Essais sur la nature, l'histoire et la politique, Paris, Presses Universitaires du Septentrion, 1999

- Éric Weil, Philosophie et Réalité II, Paris, Beauchesne, 2003

- Éric Weil, Ficin et Plotin, édité, présenté et commenté par Alain Deligne, traduit avec la collaboration de Martin Engelmeier, Paris, L'Harmattan, 2007

Notes et références

- Site de l'Institut Eric Weil

- Site de la bibliothèque Eric Weil.

- Archives personnelles d'Eric Weil

- Biographie d'Eric Weil

- Éric Weil, Hegel et l'État, Librairie Philosophique J. Vrin, , p. 36

- Memoire Online

Voir aussi

Bibliographie

- Georges Bataille et Éric Weil, À en-tête de Critique. Correspondance 1946-1951, édition établie, présentée et annotée par Sylvie Patron, Paris, Lignes, 2014.

- Yves Bizeul (dir.), Gewalt, Moral und Politik bei Eric Weil, Lit-Verlag, Hamburg, 2006.

- Patrice Canivez, Le politique et sa logique dans l'œuvre d'Éric Weil, Paris, Kimé, 1993.

- Patrice Canivez, Éric Weil ou la question du sens, Paris, Ellipses, 1998.

- Patrice Canivez, Weil, Paris, Les Belles Lettres, 2004.

- (de) Alain Deligne, Éric Weil. Ein zeitgenössischer Philosoph, Romanistischer Verlag, Bonn, 1998.

- Alain Deligne, L'itinéraire philosophique du jeune Éric Weil. Hambourg-Berlin-Paris, Villeneuve D'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2022 (ISBN 9782757436462).

- Marco Filoni, Filosofia e politica, Università degli Studi, Urbino, 2000.

- Francis Guibal, Le Courage de la raison - la philosophie pratique d'Éric Weil, Paris, éditions du Félin, 2009.

- Francis Guibal, Le sens de la réalité - logique et existence selon Éric Weil, Paris, éditions du Félin, 2011.

- Gilbert Kirscher, La philosophie d'Eric Weil. Systématicité et ouverture, PUF, coll. « Philosophie d'aujourd'hui », 1989.

- Gilbert Kirscher, Eric Weil ou la raison de la philosophie, Presses Universitaires du Septentrion, 1999.

- Massimo Palma, Studio su Eric Weil. Università degli Studi Orsola Benincasa, Dissertazioni di dottorato, Napoli, 2008.

- Lionel Ponton, « Éric Weil : le droit naturel aristotélicien et les droits de l’homme », Laval théologique et philosophique, vol. 43, no 1, , p. 49-65 (ISSN 0023-9054, lire en ligne, consulté le ).

- (de) Patrick Schuchter, Der Weg des Denkens in die Gegenwart und die Entscheidung für die Vernunft, Vienne, Passagen, 2014 (ISBN 9783709201466).

- Livio Sichirollo, Filosofia e violenza, Galatina, Congedo, 1978.

- Pasquale Venditti, in E. Weil, Problemi kantiani, Urbino, Ed. Quattroventi, 1980.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative au spectacle :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :