Histoire d'Israël

Cet article relate l'histoire de l'État d'Israël.

Pour les périodes antérieures à la création de l'État actuel :

- Préhistoire du Levant

- Israël antique, Histoire de l'Israël antique, Royaume de Juda et Royaume d'Israël ;

- La chronologie des différentes dominations sur le territoire de la Palestine (pour les Juifs « Erets Israel ») est traitée dans Histoire de la Palestine et dans Palestine mandataire. Quant à l'histoire plus particulière des Juifs, elle est abordée dans Histoire des Juifs en terre d'Israël ;

- La période précédant la création de l'État d'Israël est traitée dans Histoire du sionisme.

Avant 1947

.jpg.webp)

Dès la fin du XIXe siècle, alors que les États européens connaissent la montée du nationalisme et parallèlement, de l'antisémitisme, le mouvement sioniste apparaît dans les communautés juives d'Europe : il s'agit de créer un État des Juifs. C'est lors du 7e congrès international sioniste, tenu en 1905, que la Palestine est définitivement choisie après que d'autres territoires comme l'Ouganda ont été envisagés. Le mouvement sioniste - au départ minoritaire parmi les communautés juives - va peu à peu acheter des terres sur place, négocier avec le Royaume-Uni (qui administre la Palestine à partir de 1917) et, prenant de l'ampleur, amener après la seconde Guerre mondiale à la création de l'État d'Israël.

1947-1948

Vote du plan de partage de la Palestine

En , le gouvernement britannique remet le mandat qu'il détenait depuis 1920 sur la Palestine aux Nations unies.

Le , l'Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 181 qui prévoit le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe.

Le nouveau Yichouv et les communautés juives sionistes accueillent favorablement ce vote mais les Arabes palestiniens et l'ensemble des pays arabes qui militaient pour la constitution d'un État arabe sur toute la Palestine rejettent la résolution.

Le lendemain du vote, la guerre civile éclate entre les communautés palestiniennes juive et arabe.

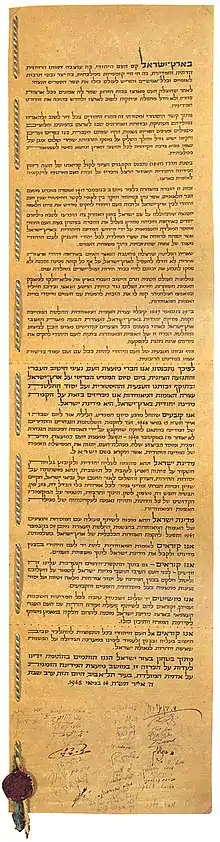

Création de l'État d'Israël, guerre de 1948 et problèmes de réfugiés

Le , la guerre voit s'affronter les communautés juive et arabe. En , des volontaires arabes entrent en Palestine pour seconder les Arabes palestiniens. En avril, les forces juives passent à l'offensive. Les forces et la société palestiniennes s'effondrent. Le , dernier jour du mandat britannique, l'indépendance de l'État d'Israël est proclamée en tant « qu'État juif dans le pays d'Israël ». Le lendemain , les États arabes voisins, opposés au partage, interviennent. En théorie alliés, ceux-ci ambitionnent des objectifs différents et combattront leur adversaire de manière désorganisée et désunie. À la suite d'une série d'opérations entrecoupées de trêves, les forces israéliennes vainquent militairement sur tous les fronts. À Jérusalem, un cessez-le-feu est signé le entre les gouverneurs israélien et jordanien de la ville[1]. La ligne d'armistice partage Jérusalem, laissant la vieille ville du côté arabe et Jérusalem est proclamée capitale de l'État d'Israël dès [2] bien que l'Assemblée générale des Nations unies ait décrété le l'internationalisation de Jérusalem et son partage en deux zones, l'une juive, l'autre arabe sous l'administration d'un haut commissaire nommé par l'ONU[3].

En gagnant la guerre de 1948, Israël conquiert 26 % de territoires supplémentaires par rapport au plan de partage et prend le contrôle de 81 % de la Palestine de 1947. La guerre s'accompagne de bouleversements démographiques. Entre et , environ 720 000 Arabes de Palestine fuient ou sont expulsés des territoires qui formeront Israël et dans les vingt années qui suivront, en parallèle avec les tensions du conflit israélo-arabe, l'essentiel des membres de la communauté juive du monde arabo-islamique, soit plus de 850 000 personnes fuient de ces pays, devant souvent abandonner tous leurs biens.

Le , un ultime cessez-le-feu est imposé avec succès sous la pression conjointe des Britanniques et des Américains. Le , Israéliens et Égyptiens signent à Rhodes, sous l'égide de l'ONU, un accord d'armistice et des armistices seront signés avec les autres protagonistes les mois suivants.

La guerre a fait 6 000 morts militaires et civils parmi les Israéliens, 2 000 morts dans les armées arabes et un nombre inconnu de morts parmi les civils arabes[4].

Cette guerre marque le début d'une très importante immigration de Juifs en provenance des pays arabes et d'Europe, avec la mise en œuvre d'une série d'opérations programmées comme au Yémen (opération Tapis volant) ou en Irak (opération Ezra et Néhémie).

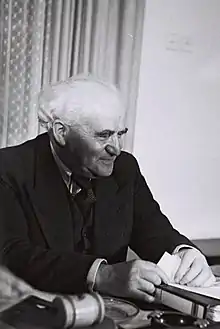

De 1948 à 1967 : les années de formation

La guerre gagnée, la priorité[5] pour le nouvel état est de se doter d'institutions. Pour Ben Gourion, Israël doit être une république démocratique et parlementaire, sur le modèle occidental. Israël est même un État laïque dans le sens où il n'y a pas de religion d'État et que la souveraineté appartient au suffrage universel et non à la Torah. L'influence religieuse y est cependant très importante, aussi bien dans l'état-civil que dans les nombreux partis politiques confessionnels, qui donnent naissance à une vie politique passionnelle, animée par de multiples partis à cause d'un système électoral fondé sur une proportionnelle intégrale qui imposera au fil des élections et des majorités changeantes la formation systématique de gouvernements de coalition. Les premières élections législatives ont lieu en et donnent la majorité relative au Mapaï (gauche) qui peut former un gouvernement dirigé par David Ben Gourion. Souvent avec l'aide des partis religieux, la gauche gouvernera pendant près de 30 ans jusqu'en 1977. Chaim Weizmann est élu premier président de l'État, pour un rôle purement représentatif[Note 1]

La deuxième priorité est d'absorber les centaines de milliers d'immigrants venus d'Europe puis des pays arabes : la population croît de moins d'un million de personnes en 1948 à près de deux millions et demi en 1967, triple même entre 1948 et 1951[6]. Le modèle de développement choisi est un modèle social-démocrate assumé par l'État et par le syndicat Histadrout[6]. L'aide de la diaspora, particulièrement américaine, les réparations allemandes et l'essor démographique permettent un taux de croissance de 10 % par an : un nouveau port, Ashdod, une compagnie maritime, la Zim, et une compagnie aérienne, El Al, 350 kibboutzim et moshavim sont créés[5].

Toutefois, le jeune État ne réussit pas à s'insérer dans la région. Les accrochages et les actes de sabotage à l'intérieur d'Israël se comptent par milliers et plus de 400 Israéliens sont tués de 1951 à 1956. Ce harcèlement permanent, la montée en puissance de Gamal Abdel Nasser, ses préparatifs militaires et le blocus du détroit de Tiran qu'il instaure, débouchent sur la campagne du Sinaï et la crise de Suez, qui n'apportent rien politiquement à Israël, si ce n'est une certaine tranquillité jusqu'à la crise de la guerre des Six Jours[5].

État juif

Ben Gourion met en relief dans la déclaration d'indépendance le caractère juif de l'État d'Israël tout en y proclamant le respect de la liberté de conscience et de culte. Il lutte pour que Jérusalem reste à l'intérieur de l'État juif et la proclame capitale d'Israël[7] - [Note 2]. Les autorités religieuses juives, musulmanes ou chrétiennes restent chargées de la célébration des mariages, ce qui confère une large autorité au grand-rabbinat d'Israël dont le fonctionnement est régi par la loi du [Note 3] - [Note 4].

Kibboutzim

Un des traits caractéristiques de la jeune société israélienne est l'existence de communautés de vie et de travail, le plus souvent à objet agricole, appelées Kibboutzim. Le premier kibboutz a été fondé en 1908 à Degania et il en existe 214 en 1950, regroupant plus de 67 000 habitants. Il y en a, en 2000, 268 pour 117 000 habitants. Les fondateurs étaient souvent de jeunes idéalistes venus d'Europe désireux de trouver un nouveau mode de vie et de participer à la création du nouvel État. Les kibboutzim fonctionnent comme des démocraties directes où tous les membres participent aux assemblées générales et où chacun effectue à tour de rôle les tâches les plus ingrates[9].

Les kibboutzim ont connu un succès remarquable et contribuent à 33 % de la production agricole et à 6,3 % de la production industrielle israéliennes. Dans les années 1970, près de 15 % des officiers de l'armée viennent des kibboutzim quand leur population ne dépasse pas 4 % de la population totale[10]. Après un déclin sensible dans les années 1990, les kibboutzim connaissent un certain renouveau qui se caractérise par une économie profitable, mais un abandon au moins partiel des idéaux originels : de 1990 à 2000, le pourcentage de salariés dans les kibboutzim est passé de 30 à 67 %[9] et deux tiers des kibboutzim ont maintenant à leur tête des professionnels et non des membres du kibboutz[10].

Réparations allemandes et établissement des relations diplomatiques israélo-allemandes

Le , après quelques mois de négociations, le chancelier allemand, Konrad Adenauer, qui avait reconnu quelques mois plus tôt devant le Bundestag la responsabilité de l'Allemagne dans les crimes effroyables perpétrés à l'encontre du peuple juif et le devoir de son pays à les réparer « moralement et matériellement », et le ministre israélien des Affaires étrangères Moshé Sharett concluent un accord sur les réparations allemandes[11]. En effet, Israël était en proie à de très grandes difficultés économiques que ni l'aide américaine ni la philanthopie des Juifs de la Diaspora ne pouvaient résoudre. Malgré l'hostilité de l'opinion publique, du Hérout de Menahem Begin et même de certains membres du Mapaï comme Golda Meir au dialogue avec l'Allemagne[11], l'accord était conclu et prévoyait le paiement en douze ans par la République fédérale allemande de 3 milliards de marks en marchandises et d'une pension à vie aux victimes du nazisme[11].

Le , David Ben Gourion rencontrait à New York Konrad Adenauer qui promettait de poursuivre son aide à Israël après l'expiration de l'accord sur les réparations et en 1965, des relations diplomatiques étaient établies entre les deux pays[11].

Immigrations de masse

Bien que la loi du retour n'ait été votée que le , Israël connaît dès sa création en une immigration massive car le Conseil national du peuple avait voté l'abolition des mesures britanniques concernant l'immigration juive dès la veille de l'indépendance[12]. Alors qu'à l'indépendance Israël ne comptait que 650 000 habitants, plus de 684 000 immigrants s'y établissent entre 1948 et 1951, dont 335 000 en provenance d'Europe (ou d'Amérique) et 330 000 en provenance d'Asie ou d'Afrique[12] (très majoritairement des pays arabes). De 1948 à 1962, Israël favorise cette immigration massive avec les opérations « Tapis volant » (au Yémen) en 1948 et « Ezra et Néhémie » (en Irak) de 1950 à 1952, puis en provenance d'autres pays arabes (Maroc, Égypte, Tunisie) alors que l'immigration européenne de rescapés de la Shoah continue.

Villes de développement

L'antisémitisme en Irak, l'activisme sioniste, la crise de Suez et la décolonisation française en Afrique du Nord provoque une immigration massive de Juifs en provenance d'Irak, du Yémen, d'Égypte et du Maroc et d'autres pays arabes. Dans les années 1950 et 1960, Israël fonde plusieurs dizaines de villes dites de développement pour loger les Juifs venus principalement de pays arabes. Dès leur arrivée ou parfois après être passés dans un camp ou ma'abarot, ces réfugiés ont souvent été obligés de s'installer dans ces nouvelles villes n'offrant guère d'opportunités et installées à la périphérie d'Israël plutôt que de pouvoir choisir une grande ville qui aurait été plus accueillante. Cela répondait à un besoin stratégique d'Israël de développer ses régions désertiques et de protéger ses frontières mais cela a aussi contribué à créer une société défavorisée de Juifs dits orientaux (bien que le Maroc soit plutôt à l'occident).

Difficultés sociales

Un fossé profond se creuse à partir des années 1950 entre un premier Israël riche et cultivé majoritairement ashkénaze et un second Israël pauvre et déculturé d'origine séfarade. Cela débouche sur les émeutes de Wadi Salib, en , un ancien quartier arabe de Haïfa, quand la police tire et blesse grièvement un ivrogne séfarade qui perturbait un café. À l'appel de l'Union des immigrants d'Afrique du nord, les manifestations s'étendirent aux autres villes à population « orientale ». Une commission d'enquête mit en lumière le clivage économique et socio-culturel entre les populations séfarade et ashkénaze, sans convaincre les institutions universitaires d'adresser le sujet[13].

Faire d'un peuple une nation

Il était important de transformer ces citoyens d'origines multiples — ashkénazes d'Europe centrale et orientale ou séfarades et orientaux d'Afrique du nord et du Moyen-Orient — en citoyens israéliens partageant la même histoire. Ainsi furent instituées la journée du Souvenir (Yom haZikaron) à la mémoire de tous ceux tombés au champ d'honneur et la fête de l'Indépendance (Yom Haʿatzmaout) et il fallait aussi réconcilier l'État d'Israël avec son passé juif : ce fut l'institution de la journée de la Shoah (Yom haShoah) mais aussi la fondation de l'Institut Yad Vashem et les grands procès, tels celui impliquant Rudolf Kastner accusé d'avoir négocié avec les Nazis la libération de notables juifs contre une importante somme d'argent et surtout celui d'Adolf Eichmann, chef de l'Office central de sécurité du Reich, capturé en Argentine par le Mossad en 1960, jugé puis exécuté le [14]. Son procès, dont l'écho dans l'opinion est sans précédent grâce au développement de la radio et de la télévision et à la résonance que lui donne Hannah Arendt, révèle à tous les Israéliens et au monde une partie de l'horreur de la Shoah[15].

La guerre des frontières

À partir de 1950, un nombre croissant d'irréguliers n'appartenant pas aux armées des pays voisins d'Israël parviennent à terroriser les villages frontaliers en y tuant de nombreux civils, 19 en 1950, 48 en 1951, 42 en 1952 et 44 en 1953[16]. Dans la nuit du 12 au 1953, une Israélienne et ses deux enfants sont tués dans un attentat à la grenade près de Lod. L'opération de représailles menée par Ariel Sharon aboutit au massacre de Qibya, dans la nuit du 14 au qui fait 70 morts et qui entraine la condamnation d'Israël par le Conseil de sécurité de l'ONU[16].

Avant de partir pour une retraite provisoire le , Ben Gourion nomme Moshe Dayan chef d'état-major et Shimon Peres, directeur général du ministère de la Défense. Moshé Sharett remplace alors Ben Gourion en tant que premier ministre[17]. Ce nouveau gouvernement bénéficie de près de deux mois sans grave incident[17] jusqu'au , jour du Massacre de Ma'aleh Aqrabbim dans le Néguev où 11 passagers israéliens d'un bus sont tués par des terroristes venus de Jordanie.

En 1955, c'est avec l'Égypte que les incidents deviennent le plus fréquent : le , une patrouille égyptienne est interceptée en territoire israélien après avoir pénétré deux bases israéliennes à Rishon LeZion et Ness-Ziona et avoir tué un motocycliste à Rehovot[18]. Cinq jours plus tard, une opération de représailles menée par Ariel Sharon dans la bande de Gaza entraine la mort de 38 soldats égyptiens et de 8 soldats israéliens[18]. Gamal Abdel Nasser annonce alors la création d'unités spéciales de commandos palestiniens, les fedayin qui harcèlent immédiatement les villages frontaliers israéliens[18]. Durant l'été 1955, une incursion des fedayin jusqu'à Ra'anana suscite une violente riposte israélienne sur Khan Younès pendant laquelle 70 militaires égyptien sont tués. Nasser annonce alors la conclusion d'un accord militaire avec la Tchécoslovaquie comprenant des centaines d'avions (MiG-15 et bombardiers Iliouchine) et de pièces d'artillerie ainsi que des sous-marins. La livraison imminente de ces armes amena Israël à se tourner vers la France[18].

Le , c'est à Kfar-Habad près de Tel Aviv, que des fedayin venus d'Égypte massacrent trois enfants et un adulte dans une synagogue[19] - [20]. De son côté, le roi Hussein de Jordanie ne peut résister aux pressions de Nasser et des Palestiniens installés dans le royaume ; il laisse les fedayin harceler l'État hébreu, harcèlement auquel ce dernier répond vigoureusement. Le , une riposte israélienne sur un fortin jordanien de Qalqilya fait 70 à 90 morts côté jordanien et 18 morts et 68 blessés côté israélien[21]. Le , premier jour de la campagne du Sinaï, à Kafr Qassem, la police des frontières israélienne massacre une cinquantaine de paysans arabes israéliens qui n'avaient pu être avertis du couvre-feu imposé en vue d'une éventuelle attaque jordanienne.

Rapprochement franco-israélien

Sous l'impulsion de Shimon Peres, Israël avait négocié dès la fin 1954 malgré l'opposition du Quai d'Orsay, les premiers gros contrats d'armement avec la France qui cherchait à faire payer à Nasser son soutien indéfectible à l'insurrection algérienne[21]. En , le département d'État américain lève l'embargo sur l'armement à destination d'Israël et la France peut livrer à Israël ses trois premiers Mystère IV en . Durant les semaines suivantes, ce sont douze autres Mystère IV, des chars et des camions qui sont livrés à Israël alors que les services secrets israéliens fournissent aux Français des messages codés échangés entre l'Égypte et les chefs du FLN[21]. La France, devenue le principal fournisseur d'armes d'Israël signe dans les jours précédant la campagne du Sinaï un accord avec l'État hébreu pour la construction d'un réacteur nucléaire à Dimona et la fourniture de l'uranium qui lui est nécessaire[21].

Cette idylle « franco-israélienne » fut confirmée en 1960 quand le général de Gaulle s'adressa à Ben-Gourion, en visite officielle à Paris, en évoquant Israël, « notre ami, notre allié » mais déjà le ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville avait demandé aux Israéliens d'interrompre la construction de la centrale de Dimona et avait rappelé à Paris le pro-israélien ambassadeur de France en Israël Pierre Gilbert[22].

Crise du canal de Suez et campagne du Sinaï

Le , le colonel Nasser annonce la nationalisation de la Compagnie internationale du canal de Suez — dont Britanniques et Français sont les principaux actionnaires — qui entraîne un rapprochement franco-britannique pour mener une riposte militaire[21]. La France, le Royaume-Uni et Israël concluent le un accord secret à Sèvres pour prendre le contrôle du canal.

Entre le et le , l'armée israélienne, sous les ordres de Moshe Dayan, avec comme objectifs la destruction de bases de fedayin de la bande de Gaza et la liberté de navigation dans le détroit de Tiran, conquiert El-Arich et Rafah puis Khan Younès et Gaza puis Charm el-Cheikh pour prendre le contrôle du détroit de Tiran[23] — et permettre sa réouverture à la navigation — et stationne à moins d'une vingtaine de kilomètres du canal de Suez[24]. Quatre mille militaires égyptiens sont capturés. Le , le parachutistes français et britanniques s'emparent de l'aérodrome de Port-Saïd et de Port-Fouad mais Américains et Soviétiques imposent cessez-le-feu qui prend effet le . L'Assemblée générale de l'ONU impose un cessez-le-feu qui entre en vigueur le . Britanniques et Français retirent leurs troupes en et les Israéliens retirent les leurs le [24]. Les Casques bleus s'installent à la frontière égypto-israélienne et à Charm el-Cheikh[25].

La campagne du Sinaï renforce l'aversion des Arabes envers Israël qui voient dans la victoire des soldats juifs une ignominie. On assiste alors à une réédition ininterrompue en arabe des Protocoles des sages de Sion et de Mein Kampf et l'extermination de 6 millions de Juifs devint une affabulation pour les Arabes, pour qui l'organisation satanique mondiale des Sages de Sion expliquait la défaite arabe[24].

Retraite de David Ben Gourion

En 1963, David Ben Gourion, âgé de soixante-dix-sept ans, est auréolé de ses derniers succès, la guerre de 1956, sa réélection en 1959, le procès Eichmann et ses voyages internationaux réussis aux États-Unis et en France. Il gouverne en s'appuyant sur sa « jeune garde » et se heurte par là à l'hostilité des dirigeants du Mapaï plus âgés tels Levi Eshkol ou Golda Meir. Son entêtement à vouloir mener en justice l'ancien ministre Lavon exacerba ses opposants et la presse de gauche comme de droite. Le , David Ben Gourion se retire de la vie politique et va s'installer définitivement au kibboutz Sde Boker dans le Néguev. Levi Eshkol qui appartient au Mapaï devient premier ministre[26]. Ben Gourion crée en 1965 un parti dissident du Mapaï, le Rafi avec des personnalités qui lui sont fidèles telles Moshe Dayan, Shimon Peres, Chaim Herzog et Teddy Kollek[27] mais ce parti rejoint le Mapaï dès 1968. David Ben Gourion meurt le .

Naissance de l'OLP et première opération du Fatah

En , Nasser fait accepter au sommet arabe réuni au Caire la participation d'une délégation palestinienne permanente conduite par Ahmed Choukairy. L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) sous la présidence de Choukairy est fondée à Jérusalem le et se dote d'une armée de libération de la Palestine intégrée aux armées arabes mais jamais présente sur le champ de bataille et d'une charte nationale préconisant la liquidation d'Israël et niant l'existence du peuple juif[28].

Le , le Fatah de Yasser Arafat, indépendant de l'OLP, lance à partir de la frontière jordanienne son premier raid contre Israël. L'existence de ces deux organisations séparées reflète l'opposition entre la Syrie — qui prône une guerre de libération populaire et soutient le Fatah — et l'Égypte de Nasser opposée aux régimes baasistes syriens et irakiens[28].

Guerre des Six jours

Le , à l'instigation de Moscou, l'Égypte et la Syrie signent un accord de défense mutuelle[29]. Le , l'URSS informe la Syrie de la concentration de onze divisions israéliennes sur sa frontière, information que ne purent corroborer les Syriens au chef d'état-major égyptien. Malgré le démenti des Nations unies quant à la présence de troupes israéliennes le long de la frontière syrienne, Nasser ordonne à l'armée égyptienne de faire mouvement vers le Sinaï[30].

L'Égypte obtient en du Secrétaire général de l'ONU U Thant le retrait des troupes de l'ONU du Sinaï et de Charm el-Cheikh où elles garantissaient l'accès au golfe d'Aqaba puis le ; les forces égyptiennes pénètrent dans le Sinaï. Le 23 mai, l'Égypte bloque l'accès au détroit de Tiran aux navires israéliens (route du sud essentielle à l'approvisionnement des Israéliens en pétrole et blocus du port d'Eilat), ce qui rendait caducs les accords internationaux sur les droits de passage dans le détroit, signés en 1957 par 17 puissances maritimes[31]. Israël considéra cela comme un casus belli. et, le , ferment le détroit de Tiran, passage-clef du transport maritime israélien. L'alliance de l'Égypte avec la Syrie est complétée par des traités avec la Jordanie () et l'Irak ()[32]. Au nord d'Israël, l'artillerie syrienne bombarde inlassablement les localités de Haute-Galilée. La propagande arabe, promettant de « jeter les Juifs à la mer » contribue à l'angoisse des Israéliens et des Juifs de la diaspora, mais aussi au complet soutien de la diaspora à Israël[33].

En Israël, le premier ministre Levi Eshkol donne l'impression de ne plus avoir le contrôle de la situation. Finalement, Eshkol, sous la pression de l'opposition et notamment de Menahem Begin, accepte de former un gouvernement d'union nationale où Moshe Dayan est ministre de la Défense et auquel participe Menahem Begin. Quant à la population, elle s'enfonce dans la peur et le désespoir, accentués par la décision du général de Gaulle de placer sous embargo toutes les livraisons d'armes françaises destinées au Moyen-Orient[34]. Pour Abba Eban, le ministre des Affaires étrangères, « le président de Gaulle avait placé Israël devant l'alternative « maintenant ou jamais ». Le choix ne pouvait être que maintenant. »[35]. En Égypte, la guerre est aussi jugée inévitable et du Koweït au Maroc en passant par l'Irak, la Libye, le Soudan et l'Algérie, on s'apprête à envoyer des corps expéditionnaires arabes dans le Sinaï et la bande de Gaza[35].

Le , arguant de l'imminence d'une attaque arabe, Israël lance une offensive préventive éclair contre l'Égypte, menée par les généraux Moshe Dayan, ministre de la Défense et Yitzhak Rabin, chef d'état-major, et appelle la Transjordanie à rester neutre. La Jordanie refuse et attaque Israël avec l'artillerie lourde sur Jérusalem-ouest et la région de Tel Aviv. Le , Israël vainc l'armée jordanienne et prend le contrôle de tout Jérusalem (donc du mur des Lamentations) et de la Cisjordanie. Le cessez-le-feu israélo-jordanien décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU entre en vigueur le à 22 heures[36]. Le même jour, l'armée israélienne atteint Charm el-Cheikh et le lendemain, le canal de Suez. Le , tout le Sinaï est sous contrôle israélien[36].

Les Syriens continuant leurs bombardements, Tsahal monte à l'assaut du plateau du Golan le Les troupes israéliennes stoppent leur offensive le dans la ville de Kuneitra[36].

Les aviations égyptiennes, jordaniennes et syriennes sont détruites en une journée. Au terme d'une guerre-éclair de six jours et au prix de 759 morts et 3 000 blessés[32], Israël conquiert la Cisjordanie dont Jérusalem-Est, la bande de Gaza, le Golan (y compris la zone des fermes de Chebaa) et la péninsule du Sinaï[37]. La Palestine arabe avec ses 1 200 000 habitants passe sous contrôle israélien[36]. La guerre fait aussi 15 000 morts du côté égyptien, 800 du côté jordanien et 500 du côté syrien[36].250 000 à 300 000 civils palestiniens ainsi que 100 000 habitants du Golan grossissent les camps de réfugiés en Jordanie ou en Syrie[36].

Cette guerre et particulièrement l'angoisse qui l'a précédée soudent la diaspora autour d'Israël. La victoire assure son implantation dans la région. Mais elle transforme aussi notablement la perception d'Israël par les autres nations. Ce peuple de réfugiés toujours menacés dans leur existence devient pour beaucoup une puissance occupant des territoires fortement peuplés. L'URSS et la plupart des pays de l'Est rompent leurs relations diplomatiques avec Israël[36].

Le , la Knesset vote l'annexion de fait de la partie est de Jérusalem en adoptant une loi assurant la continuité des services publics des deux côtés de l'ancienne ligne de démarcation et en dissolvant la municipalité arabe le lendemain[38].

Conclusions diplomatiques

Du au se tient le sommet arabe de Khartoum où Nasser et Ahmed Choukairy font adopter les trois « non » de Khartoum : « non » à la reconnaissance d'Israël, « non » à des négociations directes et « non » à la paix assortis d'un seul oui : la création d'un État palestinien, enterrant ainsi toute possibilité de paix[39].

Le , le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 242 qui préconise l'application des deux principes :

- du retrait des forces armées israéliennes « des territoires occupés » (dans sa version en français) ou « from occupied territories »[40] (c'est-à-dire « de territoires occupés », dans sa version en anglais) au cours du récent conflit ;

- de la fin de toute revendication ou de tout état de belligérance, respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région et de leur droit de vivre en paix dans des frontières sûres et reconnues, dégagées de toute menace ou tout acte de violence ;

et affirme la nécessité :

- d'apporter une juste solution au problème des réfugiés ;

- de garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque État de la région, à travers diverses mesures telles que l'établissement de zones démilitarisées.

De 1967 à 1973 : du triomphe à la remise en question

Après la guerre des Six jours, les Israéliens et leur gouvernement sont persuadés de leur supériorité face aux armées arabes. Cette certitude est renforcée par l'échec de la guerre d'usure lancée par les Égyptiens. C'est ainsi que le gouvernement israélien devient aveugle à la fois aux efforts de paix du président Sadate ainsi qu'à ses préparatifs militaires. La guerre du Kippour, lancée le par les Égyptiens surprend donc totalement Israël.

Reprise de l'immigration

La victoire entraîna immédiatement une reprise de l'immigration et pour la première fois se trouvaient parmi les immigrants un nombre important de ressortissants juifs des pays riches : entre 1968 et 1973, 34 000 Américains, 19 000 Français, 7 000 Britanniques s'établissent en Israël[39].

En 1968, débutent l'Alya de Juifs en provenance d'URSS et une série de procès antijuifs spectaculaires intentés en Russie, contre les « refuzniks » ou « prisonniers de Sion ». Les « Juifs du silence » d'URSS obtiennent le soutien de politiciens juifs et non-juifs en Europe occidentale et une conférence internationale se tient Bruxelles en où il est appelé « au respect du droit inaliénable [des Juifs soviétiques] au retour dans leur patrie historique Israël ». Le Kremlin finit par céder et laisse partir 13 000 Juifs en 1971, 32 000 en 1972 et 33 000 en 1973, tout en leur demandant au préalable de rembourser le coût de leur formation scolaire[39]. En 1974, le Sénat américain adopte l'amendement Jackson-Vanik liant le développement du commerce américain avec l'URSS à l'assouplissement par l'URSS des règles d'attribution des visas de sortie à ses ressortissants[39].

Premières colonies israéliennes en Cisjordanie

Dès , le gouvernement israélien lance le plan Allon qui préconise l'implantation de colonies dans les territoires occupés, particulièrement dans le Golan et la vallée du Jourdain, afin d'assurer la sécurité d'Israël. Avec la montée en puissance du Goush Emounim créé en 1974 par les disciples du rabbin Zvi Yehouda Kook[41] puis l'arrivée au pouvoir de la droite avec le Likoud, en 1977, les colonies ou implantations se multiplient en Cisjordanie et dans la bande de Gaza avec le but pour les Juifs de se réapproprier Eretz Israël[42]. En 2016, la population juive de la Judée et de la Samarie se rapproche des 400 000 personnes[43].

Montée en puissance de la résistance et du terrorisme palestiniens

En , un attentat où périt un Israélien et où sont blessés une dizaine d'enfants est revendiqué par le Front populaire de libération de la Palestine. Le gouvernement israélien décide deécide des représailles sur le camp de Karameh. Dans la bataille qui s'ensuit, des dizaines de soldats israéliens sont tués et plus d'une centaine de combattants palestiniens. Néanmoins, la résistance du Fatah est considéré comme un succès qui permet à Yasser Arafat de faire adopter en 1968 une charte palestinienne niant toute revendication juive sur tout ou partie de la Palestine et pronant la lutte armée comme seule voie pour la libération de la Palestine, et de devenir le chef de l'OLP[44] le .

À partir de 1970 les passagers juifs et israéliens des lignes aériennes deviennent la cible du terrorisme de l'air palestinien : le , une bombe fait exploser un avion de la Swissair à destination de Tel Aviv et fait 47 morts[45]. En , le FPLP détourne quatre vols avant de détruire les avions[45]. Le 8 mai 1972, un vol Vienne - Tel Aviv est détourné. L'intervention de Tsahal empêche les terroristes de mettre à exécution la destruction de l'appareil avec ses passagers[45]. Le , trois pirates japonais tuent 25 personnes (dont dix-sept pèlerins portoricains)[46] et en blessent 72 en tirant à l‘arme automatique sur les trois cents passagers qui viennent de débarquer à Lod en Israël d‘un appareil d‘Air France assurant la liaison Paris - Rome -Tel Aviv[45]. Le , onze athlètes israéliens sont abattus aux Jeux olympiques de Munich par des membres de l'organisation palestinienne Septembre noir.

Gouvernement Golda Meir et guerre d'usure

Le , Lévi Eshkol meurt du cancer et après l'intérim de Yigal Allon, Golda Meir devient premier ministre. Elle gouverne en s'appuyant sur un nombre restreint de ministres et conseillers et reste très pessimiste quant aux chances de paix avec les pays arabes[47].

Guerre d'usure

Les hostilités avec l'Égypte avait repris dès le lorsqu'une vedette égyptienne avait coulé le croiseur israélien Eilat, causant la disparition d'une cinquantaine de marins israéliens, ce à quoi Israël répliqua en incendiant raffineries et réservoirs de carburant près de Suez[48]. En juin puis en , l'artillerie égyptienne bombarda les positions israéliennes faisant une quinzaine de morts et Israël fit sauter des ponts sur le Nil et une centrale électrique puis décida d'élever une ligne de fortifications le long du canal de Suez, la ligne Bar-Lev, surnommée parfois la ligne Maginot israélienne[48].

Le , peu de temps après la mort de Levi Eshkol et avant même que Golda meir lui ait officiellement succédé, Nasser lance la guerre d'usure rn annonçant publiquement que l'Égypte n'était plus liée par l'armistice de . L'armée égyptienne harcèle l'armée israélienne le long du canal de Suez y faisant deux-cents morts et blessés. Les Israéliens répliquent et en , la plupart des batteries anti-aériennes égyptiennes sont détruites[48].

Les Égyptiens recherchent alors et obtiennent le soutien militaire de l'URSS. Celle-ci dépêche alors deux-cents pilotes et des milliers de techniciens et de conseillers militaires que les Israéliens affrontèrent directement. Inquiets de ces derniers développements, les Américains présentent le le plan Rogers (en), du nom de William Rogers, le secrétaire d'État américain. Ce plan est rapidement accepté par les Égyptiens et les Jordaniens puis par les Israéliens le , au prix de la démission du gouvernement de Menahem Begin et de quatre de ses collègues. Les hostilités cessent le [48].

Septembre noir

À la suite de trois détournements aériens vers un aéroport désaffecté jordanien et alors que le Fatah ne cachait pas son intention de renverser le régime jordanien, le roi Hussein lance ses unités de Bédouins contre le Fatah et le FPLP faisant des centaines de morts dans les camps de réfugiés. Les Palestiniens proclament alors Irbid capitale de la république de Palestine. L'armée syrienne commence à intervenir au secours des Palestiniens au nord de la Jordanie mais Israël met ses troupes en alerte et l'armée syrienne se retire. Nasser convoque un sommet arabe extraordinaire le 27 septembre 1970 au Caire et un cessez-le-feu est signé entre Arafat et Hussein de Jordanie stipulant le désarment des commandos palestiniens et leur retrait de Jordanie. Nasser, épuisé par la longueur des débats et la maladie meurt le lendemain. Anouar el-Sadate lui succède. Quant à Yasser Arafat, il se retire au Liban où il établit le Fatah[44].

Panthères noires

Au printemps 1971, inspirés par les événements de en France et par le mouvement des Black Panthers aux États-Unis, les Panthères noires, groupe de jeunes gens issus des familles pauvres marocaines et d'étudiants gauchistes, provoquent de violentes manifestations à Jérusalem et dénoncent la « ségrégation » dont souffre le « second Israël » en matière de logement, d'éducation. et d'emploi. Si le mouvement des Panthères noires disparaît rapidement, ses revendications inspirent le parti de Menahem Begin qui séduit l'électorat séfarade à partir de 1973[49].

Création du Likoud

Sous l'impulsion d'Ariel Sharon qui a alors quitté l'armée, est créé un nouveau parti le Likoud qui fédère différents partis de droite dont le Gahal de Menahem Begin qui en devient le chef[50].

De la guerre du Kippour à la chute des travaillistes

Guerre du Kippour et remplacement de Golda Meir par Yitzhak Rabin

En 1971, Sadate propose à Israël un désengagement partiel du Sinaï où Israël se retirerait à 40 kilomètres du canal de Suez ce qui permettrait la réouverture du canal. Malgré le soutien de Dayan, cette proposition est rejetée par le gouvernement israélien à la suite des tiraillements en son sein[51], ce qui amena le président égyptien à mener une campagne de désinformation pour faire croire qu'il n'avait ni la volonté ni la possibilité de lancer une nouvelle guerre contre Israël[52].

Le , le jour de la fête du Kippour, la plus importante du calendrier juif et date choisie par Sadate et Assad dès la mi-[50], l'Égypte et la Syrie lancent par surprise une attaque coordonnée contre Israël: l'Égypte attaque par le Sinaï, la Syrie par le plateau du Golan (le plateau du Golan contrôle le lac de Tibériade et toutes les ressources en eau du Nord d'Israël). L'armée israélienne, surprise, est d'abord mise en difficulté. Mais, à partir du , elle contre-attaque victorieusement sur le front syrien jusqu'à menacer Damas[53]. Sur le front égyptien, elle repousse à partir du les assaillants grâce à un ravitaillement en munitions fourni par un pont aérien américain. L'armée égyptienne en progressant rapidement dans le Sinaï se retrouve coupée de son ravitaillement et Israël profite de ce répit pour reprendre l'initiative grâce au général Sharon qui fait couper les arrières de l'armée égyptienne en envoyant ses hommes le de l'autre côté du canal[53]. L'armée égyptienne est alors contrainte à la reddition. La Syrie poursuit la guerre avec l'espoir de récupérer le reste de Golan, mais sans résultat.

L'ONU adopte le la Résolution 338 (1973), qui réaffirme la validité de la résolution 242 (1967), adoptée pendant la guerre des Six Jours et appelle toutes les parties en conflit (l'Égypte, la Syrie, Israël, la Jordanie) à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations en vue « d'instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient ».

Les combats cessent le et le cessez-le-feu israélo-égyptien est signé le au « kilomètre 101 » (c'est-à-dire à 101 kilomètres du Caire) par les généraux israélien Aharon Yariv et égyptien Abdel Ghani el-Gamasy, à l'instigation du secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Sur le front syrien, les combats s'interrompent quand les Israéliens sont à une quarantaine de kilomètres de Damas[54].

Les pertes des deux côtés soient lourdes - plus de 2 500 morts, des milliers de blessés israéliens, {unité|12000|tués égyptiens et 3 000 tués syriens, des dizaines de milliers de blessées égyptiens ou syriens. C'est un échec politique israélien qui met en exergue l'immobilisme du Premier ministre Golda Meir et l'arrogance du ministre de la Défense Moshe Dayan. La crise qui s'ensuit amène le la démission de Golda Meir et son remplacement par Yitzhak Rabin le , malgré la candidature de Shimon Peres. À plus long terme, cette crise de confiance amène la chute en 1977 du parti travailliste[54]. Toutefois, cette guerre montre aussi aux Arabes que les Israéliens sont vulnérables et efface en quelque sorte l'humiliation de la guerre des Six jours, ce qui permet l'ouverture de négociations de paix.

Immigration d'Union soviétique et des anciennes républiques soviétiques

À partir de 1968 et particulièrement durant les années 1970 et à nouveau durant les années 1990 après la chute de l'Union soviétique, Israël subit une transformation démographique capitale, avec l'arrivée des immigrants russes. En Union soviétique, les Juifs sont alors confrontés à un antisionisme qui assimile volontiers sionistes et Juifs[55]. Cela incite des centaines de milliers de Juifs à quitter l'URSS. Un premier pic est atteint en 1973 où 34 000 Juifs arrivent en Israël. Cette immigration diminue dans les années 1980 quand l'URSS ferme ses portes pour reprendre avec encore plus de vigueur lors de la perestroïka et de la chute de l'Union soviétique. Si les Juifs ashkénazes d'Europe centrale étaient imprégnés de culture juive, si les Juifs sépharades du monde arabe étaient souvent très religieux, les Juifs soviétiques, qui auraient souvent préféré émigrer aux États-Unis sans les restrictions à l'immigration imposées par ces derniers[55], n'ont souvent aucune culture juive ou sont même non-Juifs puisqu'Israël admet conjoints et enfants non-Juifs de Juifs. En tout, jusqu'à 2010, plus de 1 200 000 personnes venues de l'ancienne Union soviétique immigrent en Israël soit plus d'un tiers de toute l'immigration vers Israël[56]. Mais l'apport de l'immigration russe est capital pour Israël. Dans les années 1990, les autorités israéliennes prennent conscience de la très haute valeur de cette immigration de main-d'œuvre qualifiée et favorisent avec un succès impressionnant la création de start-ups technologiques, Israël devenant l'un des pays au monde à la plus forte concentration de telles sociétés, l'un des moyens-clés de cette réussite étant le lancement d'un programme d'incubateurs technologiques, structure où les nouveaux entrepreneurs recevaient un soutien financier, technique et managérial pendant deux ans[57].

En 2018, l'immigration en provenance de l'ancienne URSS reste significative : ainsi, Israël a accueilli alors plus de 10 500 immigrants russes et 6 500 immigrants d’Ukraine[58].

Recrudescence du terrorisme palestinien et défaites à l'Organisation des nations unies

Le , un attentat terroriste à Kiryat Shmona commis par un commando du Front populaire de libération de la Palestine d'Ahmed Jibril fait dix-huit morts[59] dont neuf enfants. Puis un mois plus tard, le , 90 élèves environ sont pris en otage à Ma'alot et vingt-et-un enfants sont tués par les terroristes lors de l'intervention de l'armée pour les libérer[60].

En , le sommet arabe de Rabat reconnaît l'OLP comme unique représentant légitime du peuple palestinien[60]. Grâce à cette reconnaissance arabe, Arafat monte le à la tribune de l'ONU revolver à la hanche pour y déclarer : « je suis venu porteur d'un rameau d'olivier et d'un fusil de combattant de la liberté. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Je le répète : ne le laissez pas tomber de ma main. »[61].

Bien que les attentats en Israël continuent, causant des dizaines de morts, Israël voit le sionisme assimilé au racisme et à la discrimination raciale par la Résolution 3379 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le [60] qui ne sera annulée que le par la résolution 46/86.

Du au , la centaine d'otages juifs et israéliens et l'équipage français, capturés par un commando terroriste germano-palestinien à bord d'un avion d'Air France et retenus à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda, sont délivrés par un raid de l'armée de l'air israélienne. Le commandant de l'opération, Yonatan Netanyahou, est tué durant le raid ainsi que trois otages.

Politique des « petits pas » de Henry Kissinger

Malgré les rivalités entre Rabin et Peres et l'opposition des militants du Goush Emounim, le secrétaire d'Ètat américain Henry Kissinger parvient à faire adopter un accord intérimaire entre l'Égypte et Israël signé le par lequel les Israéliens se retirent dans le Sinaï l'est des cols de Giddi col de Giddi (en) et de Mitla et restituent aux Égyptiens les puits de pétrole du Sinaï[62].

Chute de Rabin et du parti travailliste

Après quinze ans de croissante continue du PIB de 10 % par an, celle-ci baisse à 3 % par an entre 1973 et 1977, se limitant même à 1 % par an en 1976, quand les dépenses militaires qui se montaient à 8,7 % du PIB en 1966 atteignent 32,8 % entre 1973 et 1976<, de façon à prendre en compte l'un des enseignements de la guerre du Kippour, à savoir augmenter les effectifs de l'armée et améliorer son armement. Ceci entraine une inflation galopante, jusqu'à 36 % en 1976 et donc une chute nette du niveau de vie alors que le pays connaît de multiples scandales financiers[60].

De plus, Rabin et Peres, ministre de la Défense, s'opposent fortement quant à la politique à suivre en Cisjordanie. Rabin est encore attaché à l'option jordanienne quand Peres y organise des élections municipales qui balayent les élus proches du pouvoir hachémite[63]. Le Premier ministre est aussi affaibli par des scandales financiers qui touchent jusqu'au candidat aux fonctions de gouverneur de la Banque d’Israël, puis la rupture avec le Parti national religieux amène le gouvernement à démissionner et de nouvelles élections sont appelés pour le [64]. De plus, Rabin doit reconnaître que son épouse avait conservé un compte en dollars aux États-Unis après qu'il a eu quitté son poste d'ambassadeur à Washington, ce qui était illégal de par la loi israélienne.

Les élections législatives amènent la chute du parti travailliste après près de 50 ans à la tête du mouvement sioniste et de l'État d'Israël et l'arrivée au pouvoir du Likoud de Menahem Begin. C'est une « révolution » selon le mot du présentateur de la télévision israélienne[64].

Gouvernement Menahem Begin : accords de Camp David et guerre au Liban

Les élections de 1977 révèlent que le bloc de droite et du centre est devenu largement majoritaire dans tout le pays, particulièrement parmi les Séfarades des quartiers populaires et des villes de développement[65]. Begin fait entrer dans son gouvernement comme ministre des Affaires étrangères Moshe Dayan et des députés ultraorthodoxes[66].

Accord de Camp David et paix avec l'Égypte

Le , Hassan II reçoit Moshe Dayan puis organise douze jours plus tard une rencontre à Rabat entre ce dernier et le ministre égyptien des Affaires étrangères Hassan Touhami[66].

Les Américains voulant faire participer au processus de paix les Soviétiques, ce que ne souhaite pas, après les avoir chassés d'Égypte Anouar el-Sadate, le président égyptien surprend le monde entier en annonçant, le , devant le Parlement égyptien, certains de ses ministres et Yasser Arafat et à la surprise du monde entier[66], qu'il est prêt à se rendre en visite officielle à Jérusalem pour convaincre les Israéliens de sa volonté de paix. Dès le , Begin fait savoir au peuple égyptien qu'il accueille favorablement cette initiative et le , le premier ministre Menahem Begin fait parvenir une invitation au président égyptien[67]. Sadate effectue un séjour du 19 au en Israël durant lequel il se rend à la mosquée al-Aqsa et à Yad Vashem, rencontre Golda Meir et prononce un discours à la Knesset[68]. Le discours de Sadate et celui de Begin qui lui répond sont d'une « intransigeance » totale mais brisent « l'impasse » qui existait jusqu'alors[69]. Il faut toutefois l'implication du président américain Jimmy Carter pour relancer les négociations. En , le président américain Jimmy Carter invite le président Sadate et le Premier ministre israélien Menahem Begin à Camp David pour négocier les accords de paix. Le , Sadate et Begin signent deux accords-cadres à Camp David, définissant les bases de négociations entre l'Égypte et Israël[70].

Le , un commando de l'OLP, venant du Liban débarquant sur une plage israélienne, s'empare d'un car sur la route de Tel-Aviv. L'attentat connu comme le Massacre de la route côtière destiné à faire capoter les pourparlers égypto-israéliens, fait 38 victimes israéliennes et 71 blessés[71]. L'armée israélienne lance l'opération Litani en envahissant alors le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani pour y détruire l'infrastructure de l'OLP. Sous la pression de l'ONU, elle arrête son offensive au bout d'une semaine. L'ONU installe alors la FINUL pour veiller au cessez-le-feu alors que les Israéliens cèdent le contrôle de la région à l'Armée du Liban sud du major Saad Haddad[71].

Le gouvernement israélien est divisé entre les partisans de la construction de nouvelles implantations en Cisjordanie comme Ariel Sharon et les opposants à cette politique comme Ezer Weizman, le ministre de la Défense. Menahem Begin, fatigué physiquement, tergiverse alors qu'une partie de la population espère la paix après la visite de Sadate à Jérusalem. Ainsi naît, en , le mouvement « La Paix maintenant » (en hébreu, שלום עכשיו - « Chalom Akhchav ») à la suite d'une pétition lancée par des soldats et officiers inquiets de la lenteur des négociations israélo-égyptiennes[71].

Finalement, Jimmy Carter et son secrétaire d'État Cyrus Vance convoquent Begin et Sadate à Camp David le . Après douze jours de négociations, le est signé l'accord-cadre de Camp David qui prévoit l'évacuation totale du Sinaï par Israël et mentionne « les droits légitimes du peuple palestinien et ses justes revendications »[72].

Le , Anouar el-Sadate et Menahem Begin signent le traité de paix israélo-égyptien qui prévoit le retrait israélien du Sinaï et la reconnaissance de l'État d'Israël par l'Égypte. Conformément au traité, Israël se retire du Sinaï en . L'évacuation de l'implantation de Yamit ne va pas sans quelque résistance de ses habitants. Seule, la station balnéaire de Taba reste sous le contrôle israélien jusqu'en 1989[73].

Pour leur implication dans ces négociations, Anouar el-Sadate et Menahem Begin reçoivent le prix Nobel de la paix en 1978. Du 26 au , le président israélien Yitzhak Navon fait une visite officielle en Égypte[74]. Mais le , Anouar el-Sandate est assassiné au Caire par des membres d'un groupe islamiste et le meurt d'un cancer Moshe Dayan, l'un des principaux négociateurs israéliens des accords de paix[75].

Crise financière et bilan social positif

À la suite de la libéralisation de l'économie par le gouvernement Likoud qui mettait ainsi fin à 30 ans de socialisme, le pays connaît une inflation galopante qui atteint les 132,9 % en 1980 et un déficit record de la balance des paiements. Le gouvernement met alors en place une politique d'austérité qui ne connaît guère de succès. Le , le shekel remplace la livre israélienne comme unité monétaire. Un shekel vaut 10 livres israéliennes. Un nouveau ministre des finances, Yoram Eridor met en place une politique favorisant la consommation avec la baisse de la TVA et des tarifs douaniers. L'inflation atteint alors les 200 % en 1982[75].

La scolarité devient obligatoire jusqu'à 16 ans et gratuite jusqu'à 18 ans ce qui augmente de 50 % le nombre de bacheliers. Une vaste opération de rénovation des quartiers est lancée et une pension vieillesse universelle est mise en place[75].

Second gouvernement Begin

Alors que les sondages d'opinion laissaient entrevoir la victoire de Shimon Peres et du parti travailliste, la destruction réussie le du réacteur nucléaire irakien Osirak acheté par Saddam Hussein à la France est un succès complet et permet à Menahem Begin de remporter les élections législatives du [76].

Au Liban, chrétiens des Phalanges dirigées par Bachir Gemayel et soutenues par Menahem Begin et forces syriennes de Hafez el-Assad s'opposent de plus en plus violemment tandis que les Palestiniens du Sud-Liban multiplient les attaques contre le nord d'Israël[77] et un cessez-le-feu israélo-palestinien entre en vigueur le .

Le , Israël proclame l'annexion du Golan au travers de la loi du plateau du Golan, ce qui entraine la suspension de l'accord de coopération israélo-américain[76].

En , sous l'impulsion du ministre de la défense Ariel Sharon et conformément aux accords de Camp David, les colonies israéliennes du Sinaï sont démantelées et Yamit est même rasée[76].

Guerre au Liban

Le , à l'instigation du ministre de la Défense, Ariel Sharon, Israël déclenche « l'opération Paix en Galilée », dont l'objectif annoncé est de placer la Galilée hors de portée des canons palestiniens en repoussant les forces de l'OLP à plus de 40 km de la frontière israélienne. Les Israéliens rencontrent l'opposition de l'OLP et de l'armée syrienne qui signe un cessez-le-feu le [78]. À l'initiative d'Ariel Sharon qui n'informe pas systématiquement le Premier ministre et dont la popularité diminue dans l'armée et dans l'opinion[79], l'armée israélienne met le siège devant Beyrouth-ouest de façon à obtenir la reddition des 15 000 miliciens palestiniens qui s'y trouvent[79]. Finalement, les troupes de l'OLP sont évacuées du Liban sous protection américano-franco-italienne à partir du [79] et leur commandement s'établit en Tunisie[80]. Après l'élection à la présidence de la république libanaise, le , de Bachir Gemayel, partisan de la paix avec Israël puis son assassinat le par un membre du Parti social nationaliste syrien, les phalangistes chrétiens massacrent du 16 au des centaines de civils palestiniens dans les camps de Sabra et Chatila dans une zone du Liban contrôlée par l'armée israélienne. Selon les Israéliens, il y aurait eu 700 à 800 victimes et 2 000 à 3 000 selon le Croissant-Rouge palestinien[81]. Le massacre suscite une très forte émotion dans le monde et particulièrement en Israël où 400 000 personnes manifestent pour obtenir une commission d'enquête qui blâme en , Begin, Sharon et d'autres membres du gouvernement et de l'armée. Sharon est contraint de démissionner[81].

Le bilan final des opérations est très lourd avec, au , près de 18 000 morts syro-libano-palestiniens et 657 morts israéliens selon An Nahar[82].

Le , Begin démissionne et l'armée se retire de Beyrouth pour s'installer à 30 kilomètres de Beyrouth au sud de la rivière Awali. À sa place, s'installent l'armée syrienne, des milices islamiques et le Hezbollah qui mène le un attentat suicide qui fait soixante morts au QG de l'armée israélienne à Tyr[81] - [83].

Si l'invasion du Liban permit le retrait des Palestiniens du Sud-Liban et l'affaiblissement temporaire de l'armée syrienne, cette dernière put après le retrait israélien de 1983 prendre le contrôle de la plus grande partie du Liban et ce jusqu'à l'évacuation du Liban par l'armée syrienne en 2005, à la suite de l'attentat contre Rafiq Hariri.

Gouvernements Shamir et Peres : tournant économique, arrivée des Juifs d'Éthiopie, intifada et recherche de la paix

Le , Yitzhak Shamir nouveau chef du Likoud est investi comme premier ministre mais devant l'aggravation de la situation au Liban, la fermeture de la bourse, l'arrêt des ventes de devises étrangères et l'inflation galopante, de nouvelles élections législatives sont organisées le [73]. Les travaillistes menés par Shimon Peres obtiennent le plus grand nombre de sièges mais aucune majorité ne se dégage et un gouvernement d'union nationale est formé pour permettre la résolution de la crise économique et la sortie du Liban. Shimon Peres et Yitzhak Shamir instituent le système de la rotazia par lequel le second succède au premier au bout de deux ans. Shimon Peres devient donc Premier ministre, Yitzhak Rabin est ministre de la Défense et Yitzhak Shamir est vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères[73]. Le , conformément à cet accord et bien que Peres soit alors au sommet de sa popularité, Pérès et Shamir échangent leurs rôles et Shamir redevient Premier ministre[73].

La première tâche que s'était fixée Shimon Peres est l'évacuation du Liban qui est achevée, sous la direction de Rabin, en à l'exception d'une bande de 869 km2, le long de la frontière avec Israël laissée sous le contrôle de l'armée du Liban sud du général libanais Antoine Lahd[73].

Tournant économique en 1985

Jusqu'en 1977, année de l'arrivée du Likoud au pouvoir, l'économie israélienne a été marquée selon l'OCDE par la très forte influence des syndicats (fédérés dans la Histadrout) et un engagement capitalistique important de l'État : les secteurs de l'énergie et des télécommunications étaient entièrement nationalisés, d'autres partiellement[84]. Or, après la guerre du Kippour, l'économie sombre : en 1975, le fardeau militaire représente pas moins de 35 % du produit intérieur brut du pays. Malgré la première réforme monétaire de 1978 qui voit l'introduction du shekel, Israël entre également dans une période d'hyperinflation, celle-ci atteignant jusqu'à 600 % en 1984, tandis que les déficits annuels équivalent à 10 à 15 % du PIB par année[6]. Les banques commerciales doivent être nationalisées[84]. Entre le et le , le gouvernement de Shimon Peres présente à la Knesset et à la Histadrout un programme audacieux de stabilisation économique dans le but de donner à Israël une économie de marché[73]. Salaires et prix sont gelés. Le nouveau shekel, dont le taux de change est tout d'abord fixe par rapport au dollar[84] et qui vaut 1 000 shekels, est introduit le . Les dépenses publiques font l'objet de coupes claires. Les États-Unis ont aussi apporté une aide de 1,5 milliard de dollars[84]. Ce programme de stabilisation économique, accompagné de réformes structurelles efficaces, a permis de réaliser des progrès considérables sur le front de la stabilisation macroéconomique[73]. Les résultats de ce programme combiné à la très forte immigration en provenance de l'ancienne Union soviétique sont spectaculaires : l'inflation retombe à 20 % annuel dans les années 1980, la dette publique passe de 260 % à 147 % du PIB en 3 ans[73] puis à 85 % en 2008 et ce PIB est la même année de 22 000 $ par habitant. À partir de 1996, les banques peuvent être reprivatisées[84]. L'inflation a presque disparu. En 2008, elle ne dépasse pas 2 % par année depuis huit ans, le taux de chômage est de 7,6 % et la croissance de l'économie oscille autour de 5 %[6]. Cette croissance se fait notamment au prix d'un développement des inégalités qui frappent particulièrement la population arabe[6].

L'immigration des Juifs d'Éthiopie

En 1984 et en 1991, Israël lance deux opérations importantes, les opérations Moïse[85] et Salomon[86] pour sauver les Juifs d'Éthiopie (souvent appelés Beta Israel quand il s'agit de personnes de religion juive ou de Falashmura quand il s'agit de Juifs convertis de force au christianisme[87]) menacés par la famine et les transférer en Israël. En 1984, au prix de plusieurs milliers de morts, les Falashas fuient à pied l'Éthiopie pour le Soudan dont la complicité permet l'établissement d'un pont aérien avec Israël. Du au a lieu première opération de sauvetage en masse des Juifs d'Éthiopie, l'opération Moïse qui permet l'arrivée en Israël de 8 500 hommes, femmes et enfants.

Puis, entre le 24 et le , Israël lance la deuxième opération aérienne pour sauver les Juifs d'Éthiopie, l'opération Salomon qui permet le transfert vers Israël, en deux jours, de plus de 14 500 Juifs d'Éthiopie[88]. L'émigration des Juifs d'Éthiopie continue avec le transfert des Falash Muras, les Éthiopiens d'origine juive. En tout, plus de 95 000[89] immigrants sont venus d'Éthiopie jusqu'à 2010.

Une nouvelle opération d'immigration concernant 2 000 Juifs éthiopiens est lancée le avec un premier vol vers Israël pour 200 personnes alors qu'un nouveau conflit interne déchire l'Éthiopie[90].

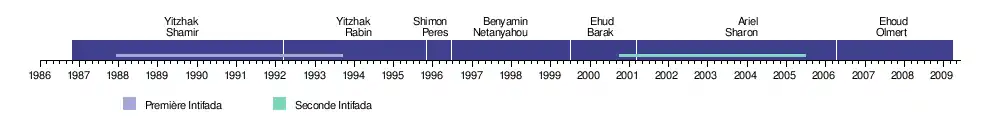

Première intifada et naissance du Hamas

De 1985 à 1987, de graves incidents émaillent les relations israélo-palestiniennes : le , un raid de l'aviation israélienne sur le quartier général de l'OLP à Tunis fait 72 morts dont douze Tunisiens. Six jours plus tard, un commando du Front de libération de la Palestine (qui appartient à l'OLP) prend le contrôle du paquebot italien Achille Lauro et tue dans sa chaise roulante un invalide américain Leon Klinghoffer avant que les otages ne soient libérés[91].

Les Territoires palestiniens connaissent aussi une violente crise économique consécutive au plan de stabilisation lancé par Shimon Peres. De plus, les mauvaises relations entre l'OLP et la Jordanie et la crise du pétrole consécutive à la guerre irano-irakienne amène une diminution des envois de devises aux Palestiniens par la Jordanie et les pétromonarchies du Golfe. Le chômage palestinien explose alors que 20 % seulement des diplômés des universités palestiniennes trouvent du travail[92].

Le éclate la première intifada ou « guerre des pierres », conflit dont la cause immédiate est un accident de la route où quatre Palestiniens sont morts tués par un camion israélien. C'est surtout la réponse à l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ni le gouvernement israélien ni les chefs de l'OLP Yasser Arafat et Abou Jihad ne comprennent alors la gravité des émeutes qui éclatent alors[92].

À la suite du déclenchement de l'Intifada, cheikh Yassine, chef de l'organisation — légalisée par Israël en 1978 — des Frères musulmans à Gaza, crée le Hamas (acronyme arabe pour Mouvement de résistance islamique et le il lance son premier appel anti-juif, avant même de publier la charte du Hamas qui dénonce les juifs qui « règnent sur les médias mondiaux, les agences d'information, la presse, [etc. et qui sont] derrière la Révolution française, la révolution communiste » en s'appuyant comme preuve irréfutable sur le Protocole des sages de Sion. Pour le Hamas, la libération de la Palestine ne passe ni par la négociation avec Israël ni par l'intervention des Nations-Unies mais par le Jihad[92] - [Note 5].

La police, l'armée et le gouvernement israéliens sont surpris par la violence des émeutes tandis que l'organisation La Paix maintenant, l'association pour la défense des droits de l'homme B'Tselem et des intellectuels juifs de la Diaspora critiquent ou protestent contre les interventions des forces de l'ordre. Le , un commando de l'armée israélienne tue à Tunis Abou Jihad, l'adjoint de Yasser Arafat, inspirateur en 1978 du massacre de la route côtière et le , cheikh Yassine est arrêté à Gaza[92]. Les émeutes palestiniennes entraînent un fort glissement à droite de l'opinion israélienne et la popularité de petits partis extrémistes tels Tehiya, Moledet, Tsomet ou le Kach du rabbin Meir Kahane[92].

Le , un terroriste du Jihad islamique palestinien prend le volant d'un autobus assurant la liaison Tel Aviv - Jérusalem et le précipite dans un ravin entrainant la mort d'au moins 14 civils israéliens[95].

Ce conflit ne prend fin qu'avec les accords d'Oslo en . 1 162 Palestiniens (dont 241 enfants) et 160 Israéliens (dont 5 enfants) sont morts durant l'intifada[96] qui a renforcé la position de l'OLP parmi les Palestiniens mais aussi contribué à la naissance du Hamas. L'image d'Israël a été durablement affectée par les reportages sur ce conflit opposant des militaires bien équipés à des manifestants lanceurs de pierres.

Recherche de la paix

L'Intifada persuade beaucoup au Likoud que des discussions avec les Palestiniens sont indispensables, d'autant que le , le roi Hussein de Jordanie avait pris la décision de rompre les liens administratifs et légaux qui unissaient la Cisjordanie à son royaume, ce qui constitua une « divine surprise » pour Yasser Arafat qui proclame le la naissance de l'État indépendant de Palestine sur les bases de la Résolution 292 du Conseil de sécurité des Nations unies. Puis, Yasser Arafat, en visite officielle à Paris, annonce que la charte de l'OLP est « caduque », sans toutefois qu'il reconnaisse explicitement Israël. Shamir, qui a de nouveau pu former le gouvernement après les élections israéliennes de 1988 refuse toute négociation avec l'OLP malgré les pressions américaines[92].

L'invasion du Koweït par l'armée irakienne de Saddam Hussein obtient le soutien de Yasser Arafat. Le , deuxième jour de l'Opération Tempête du désert, Saddam Hussein lance ses fusées Scud sur Israël, suscitant des manifestations de joie parmi les Palestiniens et espérant une riposte israélienne qui entraînerait le soutien à l'Irak des pays arabes. Malgré les victimes israéliennes, Shamir décide de ne pas répliquer et les Américains installent des batteries anti-missiles Patriot[92].

Les États-Unis, inquiets de la haine anti-américaine naissant dans de monde arabe à cause particulièrement de soldats chrétiens stationnant sur le sol sacré de l'Arabie saoudite, force la tenue d'une conférence internationale à Madrid en [92] en présence des Israéliens et où les Palestiniens était représentés par trois éminentes personnalités au sein de la délégation jordanienne. Si la conférence n'eut aucun résultat immédiat, il y fut établi différentes commissions se réunissant à Washington et Moscou qui préparèrent — malgré leur échec en 1992[97] — le terrain aux négociations des accords d'Oslo[92].

Dans les Territoires palestiniens, les adversaires des négociations de paix, le Hamas et le Jihad islamique, encouragés pa l'Iran n'hésitent plus à faire usage de leurs armes contre les militants de l'OLP, tandis que le soutien de Yasser Arafat à Saddam Hussein entraîne aussi l'arrêt de l'assistance financière de l'Arabie et des Émirats arabes unis à l'OLP[92].

Nouveau gouvernement Rabin et accords d'Oslo

En , Yitzhak Rabin reprend, aux dépens de Shimon Peres, la tête du parti travailliste qui remporte les élections législatives de . Rabin devient Premier ministre et nomme, malgré l'hostilité entre les deux hommes, Peres ministre des Affaires étrangères[97].

Accords d'Oslo et du Caire

Après l'échec des négociations de Washington et Moscou, de nouvelles négociations se tiennent discrètement à Oslo, à partir de , à l'insu de Rabin et d'Arafat entre des représentants de Shimon Peres et de Mahmoud Abbas. Les principaux négociateurs sont le vice-ministre israélien des affaires étrangères Yossi Beilin et le représentant de l'OLP Ahmed Qoreï. Le , après une rencontre entre Arafat et Peres puis un échange de lettres entre Arafat et Rabin, une « déclaration de principes » est annoncée le . L'accord prévoit que pour la première fois de leur histoire, les Palestiniens allaient pouvoir prendre en main leur destin d'abord à Jéricho et à Gaza puis cinq ans plus tard dans le reste des Territoires.

Il suscite une violente opposition dans les pays arabes ou musulmans comme la Syrie ou l'Iran, dans les organisations palestiniennes telles que le FPLP et le FDLP ainsi que dans les organisations islamistes comme le Hamas;, le Hezbollah et le Jihad islamique. En Israël, les accords sont approuvés par le Knesset après un débat très houleux par 61 voix contre 50 et par l'opinion publique malgré les critiques acerbes du nouveau chef du Likoud Benyamin Netanyahou[97].

Les accords d'Oslo, sont signés à Washington, à la Maison-Blanche, le par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat.

Les accords d'Oslo valent en le prix Nobel de la paix à Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat.

Recrudescence de la violence palestino-israélienne

Dans les deux mois qui suivent les accords d'Oslo, le Hamas multiplie les attentats en faisant 15 morts du côté israélien[97]. Le , Baruch Goldstein, un médecin résident de Kiryat Arba près d'Hébron et admirateur du rabbin Meir Kahane tire à la mitraillette sur les fidèles musulmans du Tombeau des Patriarches, en tuent trente et en blesse une centaine. Au cours des émeutes qui s'ensuivent, trente musulmans tombent sous les balles des soldats israéliens[97].

Goldstein, qui a été tué lors de l'attentat, trouve des soutiens parmi les milieux hassidiques et de peur de perdre sa majorité à la Knesset, Rabin se borne à interdire le mouvement Kach du rabbin Kahane et à incarcérer quelques militants. Le Hamas réplique en par les attentats d'Afoula et de Hadera qui font treize morts et plus de soixante-dix blessés[98].

Le , Yasser Arafat entre en héros à Gaza et rend rapidement visite à la famille du cheik Yassine. Les attentats du Hamas et du Jihad islamique se multiplient : Tel Aviv (), Beit-Lid près de Netanya ()[98], Ramat Gan ()[99] et Jérusalem ()[100] - [97]. Ces attentats font une cinquantaine de morts et de multiples blessés.

Israël réplique à ces attentats par de nombreux bouclages de la bande de Gaza et par l'interdiction de l'entrée en Israël de nombreux travailleurs de Gaza où le taux de chômage atteint 38 % en 1996.

Accords du Caire, traité de paix israélo-jordanien et accords d'Oslo II

Malgré les attentats palestiniens et juif, sont signés le par Rabin et Arafat l'accord du Caire qui prévoit l'émergence d'une nouvelle institution, l'Autorité palestinienne, un organisme de 24 membres qui a pour mission de gérer les affaires civiles de la Cisjordanie et de la bande de Gaza[101] - [97].

Malgré les propos d'Arafat qui évoque le Jihad pour la récupération de Jérusalem le puis qui compare les accords du Caire à un stratagème pour obtenir une trêve avant de reprendre plus tard le combat[97], Rabin ordonne à l'armée de se retirer de Jéricho le 14 mai puis quelques jours plus tard, d'une partie de la bande de Gaza. Puis il rencontre secrètement le roi Hussein de Jordanie auquel il promet de veiller aux intérêts hachémites sur les lieux saints musulmans de Jérusalem. Le est signé dans le Néguev un traité de paix israélo-jordanien — qui comprend une clause sur le partage de l'eau[102] — en présence du président des États-Unis Bill Clinton et du ministre russe des Affaires étrangères Andreï Kozyrev.

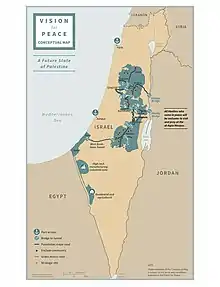

Pour essayer de contrer les attentats du Hamas, un nouveau texte, Oslo II, est approuvé par les deux camps le à Washington : il prévoit le découpage de la Cisjordanie en trois zones A, B et C : la zone A comprend les villes palestiniennes où les Palestiniens sont complètement autonomes comme à Gaza et Jéricho, la zone B où les pouvoirs sont partagés et la zone C, contrôlée par les Israéliens, qui comprend la plus grande partie du territoire, désertique ou occupé par les implantations juives. Le sort de Jérusalem n'est toujours pas abordé[97].

Assassinat d'Yitzhak Rabin et nouveau gouvernement Peres

La publication de ces accords entraîne de violentes injures à l'égard du Premier ministre Yitzhak Rabin de la part des médias l'extrême droite et de ceux des habitants des implantations juives de Cisjordanie. Des rabbins lancent des appels à la sédition des soldats. La Knesset approuve les accords par une seule voix de majorité le et le soir même, Rabin est traité de « nazi » lors d'une manifestation à Jérusalem en présence de Netanyahou, Sharon et Katsav. Une contre-manifestation rassemblant plus de 100 000 personnes est organisée le pour soutenir l'action de Rabin et Peres. C'est au sortir de cette manifestation qu'un étudiant religieux radicalisé Yigal Amir tire et abat le Premier ministre plongeant le pays dans un « deuil immense »[97].

Shimon Peres redevient Premier ministre mais perd rapidement sa popularité initiale au profit de Benyamin Netanyahou car, après les meurtres en du chef du Jihad islamique Fathi Shaqaqi puis en de Yahia Ayache, l'« artificier en chef » du Hamas à l'origine d'attentats-suicides ayant fait une cinquantaine de morts et des centaines de blessés, le Hamas lance une nouvelle campagne d'attentats-suicides à Jérusalem, Ashkelon et Tel Aviv faisant une soixantaine de morts et des centaines de blessés[103]. Puis c'est l'échec de l'opération Raisins de la colère conçue pour faire taire les canons du Hezbollah qui bombardaient la Galilée et Kiryat Shmona mais qui par une erreur de tir fit 102 morts parmi les réfugiés du camp de Cana au sud-Liban. Les élections législatives du amènent l'élection de Benyamin Netanyahou et la victoire du Likoud.

Essor démographique, technologique et économique et sécularisation

De 1989 à 1996, un million d'immigrants de l'ex-Union soviétique sont accueillis en Israël, alors que le chômage baisse dans une économie qui connaît une forte expansion, où le high-tech représentent 70 % des exportations. Le président de la Cour suprême Aharon Barak fait prendre à celle-ci des décisions amant des réductions de la place de la religion dans la société israélienne : elle demande à l'administration, dans le cas des conversions au judaïsme pratiquées à l'étranger, d'admettre une définition libérale de l'identité juive, elle permet l'enregistrement des mariages entre Cohanim et femmes divorcés, la diffusion de la télévision et diverses autres activités le samedi et l'importation de viande non kasher. Toutes ces évolutions suscitent l'inquiétude des mouvements religieux[103].

Israël, société à facettes multiples

Dès les années 1970, des auteurs de littérature, de théâtre ou de cinéma tels Hanoch Levin, Meir Shalev ou Amos Gitaï, malmenaient ce que leurs adversaires de droite appelaient les « valeurs sacrées d'Israël ». Dans la presse, Gideon Levy journaliste au journal de gauche Haaretz, critique systématiquement la politique israélienne à Gaza et en Cisjordanie au point de faire perdre des centaines d'abonnés à son journal. Puis ce sont les « nouveaux historiens » comme Benny Morris ou Ilan Pappé qui remettent en cause dans leur discours postsioniste le rôle de Tsahal, des kibboutzim ou même de la centrale syndicale Histadrout, au point d'être accusés de mener une opération d'autodestruction et de suicide collectif de la nation par l'écrivain Ahaaron Megged (en)[104].

Allant encore plus loin dans leur désir de saper les fondements du fait israélien, les intellectuels de la gauche radicale reprennent l'argument de Hannah Arendt au lendemain du procès Eichmann, sur la banalité du mal et dénoncent le cynisme des élites sionistes qui auraient justifié la création de l'État juif par l'exceptionnalité du massacre des Juifs par les Nazis. Même un écrivain de gauche comme Amos Oz est atterré par ces critiques et remarque que même lorsque les intellectuels français dénonçaient la politique de leur pays en Algérie ou les intellectuels américains celles des États-Unis au Viêt Nam, ils ne remettaient pas en cause le droit de leur pays à exister.

Inversement, l'arrivée au pouvoir de Menahem Begin permit le basculement à droite des formations religieuses (qui avaient jusqu'alors soutenu les gouvernements travaillistes) qui soutiennent alors la colonisation des territoires avec les partis ultra-orthodoxes ashkenaze Agoudat Israel et séfarade Shas. Cela se traduit dans la vie israélienne par la multiplication des cercles d'études juives, de l'essor des mouvements hassidiques comme les Loubavitch et plus généralement d'une rejudaïsation après le sionisme séculier des pères fondateurs.

Cette vision binaire est pourtant fallacieuse : en 2012, 9,4 % des Israéliens se disent ultra-orthodoxes, 13,6 % traditionalistes religieux, 22,6 % traditionalistes non religieux et 43,9 % non religieux. Cette ambivalence se retrouve dans les institutions mêmes de l'État d'Israël où le judaïsme n'est « ni séparé de l'État ni reconnu comme religion d'État »[105]. Cette ambivalence favorisa l'intégration des Juifs séfarades guère intéressés par le sionisme laïque et plus poussés par des motivations religieuses. Elle est aussi reflétée par la statistique suivante : 92 % des Israéliens juifs posent une mezouzah à l'entrée de leur domicile, 92 % font circoncire leurs garçons et seulement 27 % ne voyagent pas pendant le shabbat et seuls 15 % se rendent quotidiennement à la synagogue[105].

Ashkénazes et Séfarades, inégalités sociales et discriminations

Bien que des écarts socio-économiques importants subsistent toujours entre Séfarades originaires d'Afrique et d'Asie et Ashkénazes originaires d'Europe et d'Amérique, des progrès sensibles ont été réalisés par les premiers dans tous les domaines. Si l'égalité n'est pas encore réalisée dans les études, des progrès sensibles ont été constatés dans l'armée dès 1998, notamment parmi les généraux et en politique où les Séfarades participent largement au pouvoir depuis l'époque de Menahem Begin, par le parti Shas sioniste religieux opposé à la vision sioniste laïque de Ben Gourion et de Shimon Peres[106].

Le , Ezer Weizmann doit démissionner à la suite d'un scandale financier et le , Moshe Katsav est élu président. C'est le premier président mizrahi de l'État d'Israël ainsi que le premier président né dans un pays musulman. Cela illustre la diversité démographique et les inégalités qui marquent encore la société israélienne. La population juive palestinienne est jusqu'à l'indépendance de l'État d'Israël, principalement d'origine ashkénaze, c'est-à-dire d'Europe centrale et orientale. Cette population d'origine européenne a été complétée par l'immigration des Juifs originaires de l'ancienne Union soviétique avant et surtout après sa disparition. L'autre grande partie de la population juive israélienne est constituée des Juifs de rite séfarade, originaires du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Ces populations sont très diverses par la culture et par la langue d'origine (il y a par exemple 500 000 francophones en Israël[107], originaires le plus souvent des pays d'Afrique du nord). Même si les différences sociales tendent à s'atténuer, les Séfarades disposent toujours de revenus inférieurs à ceux des Ashkénazes[108].

Les Juifs marocains et plus généralement les Juifs orientaux (Mizrahi) ont subi une discrimination dans les années 1950 qui est mieux comprise après l'ouverture, le , des archives sionistes concernant l’intégration en Israël des Juifs originaires du Maroc : les documents de l'Organisation sioniste mondiale sont numérisés comme l'ont été ceux qui concernent les enfants yéménites[109]. Il faut attendre 2021 pour que le gouvernement annonce l'indemnisation des familles touchées par le drame des enfants yéménites[110] et plus généralement, il faut attendre 2022 pour que le Bureau des statistiques israéliens s'engage à publier des données permettant de mieux comprendre les écarts en matière de richesse, d’éducation et autres qui peuvent exister entre Juifs ashkénazes et Juifs mizrahis[111].

La société israélienne et les Juifs ultra-orthodoxes

Les Juifs ultra-orthodoxes ou Haredim respectent à la lettre la Torah et ont développé une position qui oppose les plus stricts d'entre eux au reste des Israéliens aussi bien sur leur façon de vivre que sur le plan politique. Les Haredim sont pour une stricte séparation des hommes et des femmes dans la vie publique et pour un respect absolu du shabbat. Leurs exigences vis-à-vis des femmes, particulièrement l'obligation de se placer à l'arrière des autobus desservant leurs quartiers et le strict respect de la pudeur ou tsniout, ont été à la fin 2011 et au début 2012 à l'origine de plusieurs incidents relatés par la presse[112]. De plus, souvent, ils consacrent leur vie à l'étude de la Torah, laissant à leurs épouses le soin de subvenir aux besoins de la famille. En 2011, seulement 20,9 % des hommes Haredim travaillent. Cela, et avec des taux de natalité élevés, explique pourquoi les Haredim (avec les Arabes) sont les deux communautés les plus pauvres en Israël[113]

Sur le plan politique, certains n'acceptent pas l'État d'Israël, qui ne pourrait être recréé que par l'arrivée du Messie. Cependant, ils bénéficient, depuis les premières années de l'existence de l'État, d'exemptions de service militaire et de subventions aux écoles talmudiques, par décision de David Ben-Gourion qui pensait que les Harédim disparaîtraient petit à petit[112]. Or, en 2017, le budget alloué aux yechivot atteint 50 milliards de shekels (un peu moins de 13 milliards d'euros)[114]. Leur influence dans la vie politique est significative car leurs partis politiques, comme le Shas ou l'ancien Parti national religieux, obtiennent des députés indispensables aux majorités gouvernementales.

Un des principaux points de friction est l'exemption de service militaire pour les Juifs religieux[115]. La loi, dont la discussion suscite de très fortes manifestations[116] rendant la conscription obligatoire pour les juifs orthodoxes est passée le par la Knesset[117]. Elle comporte toutefois un système de quota permettant à de nombreux juifs ultra-orthodoxes de ne pas faire leur service militaire et ne devait être applicable qu'en 2017[118]. Toutefois, le , la Knesset vote un amendement qui repousse la fin de l'exemption automatique de 6 ans donc à 2023[119].

Un autre sujet de discorde est le travail le jour du chabbat[120].