Yasser Arafat

Yasser Arafat (en arabe : ياسر عرفات), né le au Caire en Égypte et mort le à Clamart en France, de son vrai nom Mohamed Abdel Raouf Arafat al-Qoudwa al-Husseini (en arabe : محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني) et connu aussi sous son surnom (kounya) de Abou Ammar, est un activiste et homme d'État palestinien.

| Yasser Arafat ياسر عرفات | ||

Yasser Arafat en 1996 | ||

| Fonctions | ||

|---|---|---|

| Président de l'Autorité palestinienne[N 1] | ||

| – (8 ans, 9 mois et 22 jours) |

||

| Élection | ||

| Premier ministre | Mahmoud Abbas Ahmed Qoreï |

|

| Prédécesseur | Poste créé | |

| Successeur | Rauhi Fattouh (intérim) Mahmoud Abbas |

|

| Biographie | ||

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Le Caire, royaume d'Égypte | |

| Date de décès | ||

| Lieu de décès | Clamart, Hauts-de-Seine, France | |

| Nationalité | Palestinien | |

| Parti politique | Fatah | |

| Conjoint | Souha Arafat | |

| Enfants | Zahwa Arafat (1995-) | |

| Religion | Islam sunnite | |

| Résidence | Ramallah | |

|

|

||

| ||

|

|

||

|

||

| Prix Nobel de la Paix 1994 Présidents de l'Autorité palestinienne |

||

Dirigeant du Fatah puis également de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat est resté pendant plusieurs décennies une figure controversée de l'expression des aspirations nationales palestiniennes avant d'apparaître pour Israël comme un partenaire de discussions dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien dans les années 1990.

Yasser Arafat représente alors les Palestiniens dans les différentes négociations de paix et signe les accords d'Oslo en 1993. Il devient le premier président de la nouvelle Autorité palestinienne et reçoit le prix Nobel de la paix 1994 en compagnie de Shimon Peres et Yitzhak Rabin.

À partir de 2001, après l'échec du sommet de Taba et le déclenchement de la seconde intifada, il perd progressivement de son crédit auprès d'une partie de son peuple qui lui reproche la corruption de son autorité. Il se retrouve isolé sur la scène internationale tandis que les Israéliens élisent Ariel Sharon au poste de Premier ministre de l'État d'Israël, amenant un durcissement de la position israélienne vis-à-vis du dirigeant palestinien, contraint à ne plus quitter Ramallah. Cet isolement n'est rompu qu'à la veille de sa mort, quand il est emmené d'urgence à Clamart, en région parisienne, où il meurt le .

En 2012, la dépouille de Yasser Arafat a été exhumée pour étudier l'hypothèse d'une mort du leader palestinien par empoisonnement au polonium 210. L'équipe d'experts suisses a conclu à l'empoisonnement, mais les équipes russes et françaises à une mort de vieillesse à la suite d'une gastro-entérite. Le , le parquet de Nanterre prononce un non-lieu dans l’enquête sur la mort de Yasser Arafat.

Biographie

Naissance

Son nom officiel est Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudua al-Husseini. Son biographe palestinien, Saïd K. Aburish, précise que « Mohammed Abdel Rahman était son prénom ; Abdel Raouf, le nom de son père ; Arafat, son grand-père ; al-Qudua est le nom de sa famille et al-Husseini est le nom du clan de Gaza dont font partie les al-Qudua »[1] - [2]. Yasser, surnom d'enfance, signifie « facile à vivre » en arabe[3] - [2]. Arafat se revendiquait encore comme étant le petit-neveu du grand mufti de Jérusalem Hadj Amin al-Husseini[4], bien qu'en réalité il était un cousin éloigné.

Yasser Arafat est né au Caire en Égypte, le , où il passe ses premières années de vie dans le quartier de Sakakini où vivent Juifs et musulmans[3] - [2]. Un biographe de Yasser Arafat, Alan Hart, rapporte que des documents découverts à l’université du Caire par des chercheurs français ont permis de conclure qu’il était bien né dans la capitale égyptienne[5]. Sixième d’une famille de sept enfants, son père Abdel Raouf al-Qudwa al-Husseini est un riche marchand d'épices et propriétaire terrien originaire de Gaza, sa grand-mère paternelle est égyptienne et sa mère Zahwa Abul Saud est originaire de Jérusalem où la famille Abul Saud prétend descendre directement du Prophète[6] - [7] - [8]. Son père réclamait « une grande partie du Caire qu'il croyait être la propriété légitime de sa famille »[2].

Cependant, Yasser Arafat déclarait être né à Jérusalem le [9], ce qui s'est révélé être faux selon les vérifications d'historiens[10] - [11]. Selon son récit, sa mère aurait ainsi quitté le Caire durant sa grossesse à la suite d'une dispute avec son époux, pour se rendre chez ses parents dans la ville sainte où elle aurait donné naissance à Yasser[12]. Arafat insistait sur le fait qu’il aurait vu le jour dans une maison en pierre attenante au Mur des Lamentations, puis indiquait comment il avait vécu avec son oncle Saoud, à Jérusalem pour en être expulsé à la création d'Israël[8] - [11]. Arafat se présentait ainsi comme une victime du sionisme, afin de préserver son mythe et accroître sa crédibilité en tant que dirigeant palestinien[13] - [11].

Après le décès de sa mère, alors qu’il a quatre ans, il passe avec son frère, Fathi Arafat — Egyptien comme lui, qui devient plus tard le président du Croissant-Rouge palestinien —, quatre ans à Jérusalem chez un de ses oncles maternels, Salim Abou Saoud[14], mufti chargé des tribunaux islamiques[3], avant que son père, lorsqu’il se marie pour la deuxième fois avec une Egyptienne[15], le fasse rentrer au Caire où sa sœur aînée s’occupe de lui[16].

Au Caire, il bénéficie de l’enseignement gratuit des écoles égyptiennes[14] ; il y passe la plus grande partie de son enfance et de son adolescence avec ses six frères et sœurs. Sa sœur indique qu'il n'aimait pas l'école et préférait faire du camping dans le jardin de la maison et à l'extérieur, être chef de bande ; il « portait un bâton pour battre ceux qui n'obéissaient pas à ses ordres »[2].

Une jeunesse engagée

Au Caire, Arafat fréquente les Macchabées, des clubs sportifs juifs pour « étudier leur mentalité »[17]. Il se met également à lire les textes de penseurs sionistes comme Theodor Herzl et Vladimir Jabotinsky. « Il faut que je comprenne mon ennemi », déclare-t-il.

En 1946, il rencontre le Mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qu'il viendra à admirer. Il entre dans son organisation en tant qu'assistant du Cheik Hassan, un religieux, principal confident du Mufti. Il délivre des lettres, récolte de l'argent ou bien fournit des informations sur les activités politiques dans les écoles et universités égyptiennes. Il ne parvient pas à intégrer l'université du Texas[8] mais malgré ses activités, il s'inscrit à l'université Roi Fouad Ier en 1947, probablement avec l'aide financière du Cheik Hassan et du Mufti qui sont à leur tour admiratifs de ce « jeune activiste dynamique »[18].

L'historienne Nadia Ben Jelloun rapporte une confidence que lui a faite Yasser Arafat sur sa « perception politique de la présence sioniste en Palestine que peu avant la guerre de 1948 »[8]. Quand éclate la guerre civile en Palestine, il participe — de façon marginale — à l'achat et l'envoi d'armes légères aux partisans du Mufti, les combattants de la Jaysh al-Jihad al-Muqaddas qui affrontent des forces juives mieux équipées et mieux entraînées[16] - [18].

À vingt ans, il entre en 1949 à l’école d’ingénieurs de l'université Roi Fouad Ier du Caire, où il obtient un diplôme d’ingénieur civil[19] - [11].

Lutte politique en Égypte

En Égypte, il fait la rencontre de ceux qui fonderont le Fatah avec lui, et deviendront ses adjoints à la direction de l’OLP[20].

Au cours de ses études universitaires, il fait la connaissance de Khaled Moheidine, professeur d’art militaire chargé de la formation des officiers de réserve. On rapporte que Yasser ne manque pas une seule fois son cours et obtient ainsi le certificat d’officier de réserve. Cette formation lui permet de côtoyer des fonctionnaires du gouvernement égyptien[21], mais le temps qu’il y consacre fait qu’il n’obtient son diplôme d’ingénieur qu’un peu tard par rapport à ses camarades, en juillet 1956[22].

Il se rapproche, sans toutefois en devenir membre[14], de la confrérie des Frères musulmans, confrérie politique islamiste. Il participe avec eux à des opérations contre les Britanniques. De 1952 à 1956, il devient président de l’Union générale des étudiants de Palestine (GUPS)[23]. Il édite le magazine La Voix de la Palestine.

Le père d’Arafat meurt en 1952. Yasser n’assiste pas à ses funérailles[20] : la sévérité de ce dernier avec ses enfants, ses mariages répétés et son expulsion à Gaza ont en effet contribué à l’éloigner de son fils.

Arafat, qui considère que la monarchie égyptienne est corrompue, s’éloigne bientôt des « Frères » pour se rapprocher du Mouvement des officiers libres égyptiens (Naguib, Nasser, Sadate) qui préparent en secret le renversement de celle-ci, et qui accèdent au pouvoir en . L’année suivante, Arafat présente à Mohammed Naguib, alors président, une pétition au nom des étudiants palestiniens rédigée en lettres de sang avec trois mots en arabe signifiant : « N’oubliez pas la Palestine »[14].

En , Arafat est arrêté pendant quelques jours lors de la liquidation par le président Gamal Abdel Nasser de l’organisation des Frères musulmans qui s’opposent à son programme, considéré par eux comme étant « nationaliste athée »[24].

Durant la crise du canal de Suez, il sert dans l’armée égyptienne avec le grade de sous-lieutenant[19]. Mais avec la défaite des armées arabes, il s’éloigne peu à peu des dirigeants arabes qu’il estime incapables de libérer la Palestine[25]. Il quitte le Caire à 28 ans.

Le Koweït et la création du Fatah

Après plusieurs arrestations pour ses activités politiques avec les Frères musulmans en Égypte, Yasser Arafat s’installe dans l’émirat du Koweït où de nombreux Palestiniens travaillent et résident.

Le Koweït est à l’époque un protectorat britannique et les visas de travail sont délivrés par les ambassades anglaises au Caire, qui examinent avec soin les dossiers des demandeurs. Des compétences professionnelles solides sont exigées, et les activités politiques sont très mal vues. L’obtention du visa par Yasser Arafat malgré son profil reste difficile à expliquer. L’auteur palestinien Audeh Butus Audeh estime que les Britanniques lui ont néanmoins accordé un visa, parce qu’il était opposé à Nasser[26].

Arafat travaille comme ingénieur au département des travaux publics puis à la municipalité de la ville de Koweït, avant de développer sa propre affaire qui devient prospère ; il roule à bord d'une voiture de sport rouge[8]. Les revenus générés par cette activité lui permettent en 1958 de financer la création du Fatah, son parti politique[27].

Yasser Arafat est le seul parmi les fondateurs du mouvement à ne pas avoir d’enfants, et contrairement aux autres fondateurs, il ne prend pas le nom de l’enfant aîné. Il adopte le nom de guerre de Abou Ammar, en hommage à Ammar Ben Yasser, un compagnon du prophète Mahomet et premier martyr de l’islam. Abou signifie père de en arabe.

Il crée le Mouvement de libération de la Palestine (Harakat Tahrir Filastin حركة تحرير فلسطين) avec Salah Khalaf, Khalil al-Wazir et Farouk Kaddoumi, rebaptisé rapidement Fatah (la conquête en arabe). Cette nouvelle organisation a pour premier but l’établissement d’un État palestinien de la Méditerranée au Jourdain, recouvrant notamment les territoires d’Israël. Elle met en avant l’idée que la libération de la Palestine est avant tout l’affaire des Palestiniens, et ne saurait être confiée aux régimes arabes ou rapportée à une problématique d’unité arabe. Cette doctrine est, à l’époque de Nasser et du panarabisme triomphant, quasiment hérétique[20]. En 1959, Arafat fonde avec Salah Khalaf le journal Filistinuna (Notre Palestine) dont les colonnes, selon le diplomate Eric Rouleau, ne contiennent pas de propos antisémites mais qui préconise la lutte armée contre Israël dit « ennemi sioniste »[16] - [8].

Arafat, qui cherche à donner une certaine légitimité à son organisation, contacte les gouvernements arabes. En 1965, il réussit à ouvrir un bureau à Alger[28] en Algérie.

Création de l’OLP

L'intervention des Soviétiques et des Syriens en 1964 à Moscou facilite le choix de Yasser Arafat comme leader des Palestiniens: Ion Mihai Pacepa, ancien chef de la Securitate roumaine, note dans son livre The Kremlin Legacy, un jour de 1964, « nous avons été convoqués à une réunion conjointe du KGB, à Moscou ». Le sujet était d’importance : « il s’agissait de redéfinir la lutte contre Israël, considéré comme un allié de l’Occident dans le cadre de la guerre que nous menions contre lui ». La guerre arabe pour la destruction d’Israël n’était pas susceptible d’attirer beaucoup de soutiens dans les « mouvements pour la paix », satellites de l’Union Soviétique. Il fallait la redéfinir. L’époque était aux luttes de libération nationale. Il fut décidé que ce serait une lutte de libération nationale : celle du « peuple palestinien ». L’organisation s’appellerait OLP : Organisation de Libération de la Palestine. Des membres des services syriens et des services égyptiens participaient. Les Syriens ont proposé leur homme pour en prendre la tête, Ahmed Choukairy, et il fut choisi. Les Égyptiens avaient leur candidat : Yasser Arafat. Quand il apparut que Choukairy ne faisait pas l’affaire, il fut décidé de le remplacer par Arafat, et, explique Pacepa, celui-ci fut « façonné » : costume de Che Guevara moyen-oriental, barbe de trois jours de baroudeur. « Il fallait séduire nos militants et nos relais en Europe »[29] - [30].

En , à Jérusalem-Est alors sous contrôle jordanien, le Conseil national palestinien se réunit à l’hôtel Intercontinental, situé en haut du mont des Oliviers et adopte la Charte nationale palestinienne qui définit les objectifs nationalistes palestiniens. Un mois plus tard, la Ligue arabe se réunit à l’instigation de Nasser pour créer l’Organisation de libération de la Palestine. Celle-ci a pour but de combattre l’État israélien. Sa branche politique est le Fatah. Quant à son bras militaire, l’Armée de libération de la Palestine, il est placé sous le commandement des différentes armées arabes[14].

Nasser s’inquiète en effet de la présence sur son sol de commandos palestiniens incontrôlés qui pourraient saboter l’armistice de 1957, en même temps qu’il doit montrer son soutien aux Palestiniens : d’où l’idée de créer une organisation qui sera sous son autorité.

La même année, Yasser Arafat rencontre le pape Paul VI[25] : le Vatican ne reconnaissait pas encore l’État d’Israël à cette époque.

Le mois de marque un tournant dans le parcours de l’organisation, lorsqu’un groupe du Fatah mène sa première opération militaire — la destruction d’une pompe à eau israélienne. Arafat envoie en personne un communiqué qui revendique l’opération au journal libanais An Nahar[31]. Toutefois, cette attaque est un échec et le Fatah est condamné par la quasi-totalité des gouvernements arabes. Le Fatah poursuit toutefois ses opérations contre des cibles civiles avec notamment les attaques à l’explosif de contre Beit Guvrin, et une voie ferrée près de Kfar Battir.

Au printemps 1966, Arafat est arrêté par les autorités syriennes pour son implication dans l'assassinat d'un activiste palestinien. Il ne s'est sorti d'affaire que grâce à l'intervention conjointe de Farouk Kaddoumi et de Abu Ali Iyad (en) auprès de Hafez el-Assad, à cette époque ministre de la défense : on le soupçonnait d’être un agent égyptien du fait qu'il parlait l'arabe dialectal égyptien. Finalement, à la suite de leur insistance Assad accepta de le libérer tout en les mettant en garde contre Arafat[32].

Jusqu’à la guerre des Six Jours, la branche armée du Fatah mène une « centaine de raids ». « Le début de [cette] lutte armée [lui vaut] et plus particulièrement à Arafat, le soutien croissant de la diaspora palestinienne, lui permettant de prendre (…) les rênes de l’OLP »[33].

Émancipation et début de l’activisme

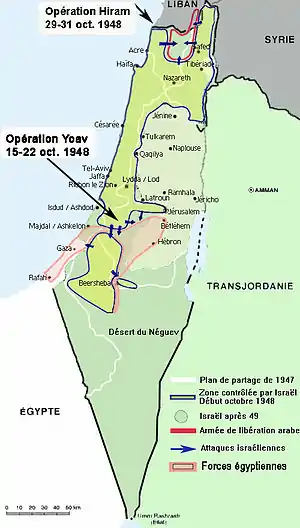

La guerre des Six Jours change la donne géopolitique au Proche-Orient et constitue le véritable point de départ de la carrière de Yasser Arafat.

L’Égypte, la Syrie et la Jordanie sont défaites par Israël qui conquiert Jérusalem-Est et la Cisjordanie (qui avaient été occupées à la fin du mandat britannique en mai 1948 par la Transjordanie), ainsi que la bande de Gaza (occupée par l'Égypte en mai 1948) et le Sinaï alors égyptien, et le Golan syrien.

Les organisations palestiniennes se réorganisent. Deux jours après la fin des combats, un congrès du Fatah tenu à Damas décide, sous l’impulsion de Yasser Arafat, d’accentuer la lutte armée. L’attention d’Israël se détourne alors des gouvernements arabes pour se concentrer sur les diverses organisations palestiniennes, dont le Fatah[20].

Entre la guerre des six jours et le début de l’année 1968, le Fatah organise la lutte intérieure en Cisjordanie en établissant des cellules et en perpétrant sabotages et attentats. Arafat se rend successivement à Qabatiya, Naplouse puis Ramallah où il est proche de se faire arrêter par le Shin Beth[34]. La répression israélienne est « implacable » et fait plus de 200 tués parmi les Palestiniens[35]. Devant l’échec, Arafat et le Fatah décident alors de changer de tactique. Ils établissent leur quartier général à Karameh et lancent, depuis la Jordanie, des opérations pour lesquelles ils obtiennent le soutien de la Légion arabe. En réponse, Israël établit des systèmes de surveillance renforcés et mène des raids au-delà du Jourdain[36].

En , en représailles à l’explosion d’un bus de ramassage scolaire israélien sur une mine déposée par les fedayins, l’armée israélienne lance une opération d’envergure visant à détruire le camp palestinien de Karameh. 300 Palestiniens, auxquels Yasser Arafat a ordonné de « tenir tête à l’ennemi », épaulés par une centaine de Jordaniens, font face pendant plusieurs heures à une incursion d’envergure menée par près de 6 500 hommes soutenus par l’aviation, les blindés et l’artillerie. Le camp est finalement rasé et les Israéliens se retirent. 128 soldats jordaniens, 97 combattants palestiniens et 29 soldats israéliens sont tués[37]. Malgré le nombre élevé de morts côté arabe et la destruction du camp, la bataille est considérée comme une victoire par le Fatah car les Israéliens se sont finalement retirés après dix heures de combat. Arafat annonce la victoire à la radio et organise à Amman des funérailles officielles pour les fedayins qui ont été tués.

Cette nouvelle situation permet au Fatah de s’émanciper totalement de la tutelle des Moukhabarat, et de prendre la même année le contrôle de l’OLP, Organisation de libération de la Palestine, organisme représentatif créé lors du sommet de la Ligue arabe quatre ans auparavant. Nasser reconnaît le Fatah et son chef, qu’il avait cherché à circonvenir par tous les moyens.

Arafat est reconnu et largement financé par Nasser pour représenter le peuple palestinien et a pris définitivement le dessus pour le rôle de résistant contre Israël sur le Syrien Ahmed Choukairy. Sur conseil des Soviétiques, s'est créé un « Che Guevara du Moyen-Orient » : vêtu d'un treillis, barbe de trois jours et kheffieh prenant la forme de la Palestine, le personnage Yasser Arafat se met la tête de Fedayins et représente un peuple à l'identité discutée, le peuple palestinien[30].

Le , la charte de l’OLP est modifiée avec l’ajout de sept nouveaux articles à la suite de la guerre de 1967 et devient la Charte nationale palestinienne, adoptée au Caire qui déclare le territoire de la Palestine mandataire comme indivisible et comme la patrie du peuple arabe palestinien. Cette charte est considérée par les Israéliens comme une véritable déclaration de guerre, car elle définit le but de l’organisation dans l’anéantissement de l’État d’Israël par la lutte armée en lui niant toute légitimité d’existence.

Présidence de l’OLP

Grâce aux différentes distinctions données par Nasser à Arafat, ce dernier est promu à la tête du Fatah. Même ses détracteurs au sein de l’organisation le suivent, ce qui lui permet de disposer d’une base solide. Arafat prend également de l’importance sur la scène internationale : à l’occasion de la bataille de Karameh, la couverture du Time offre les premières images publiques de cet homme qui est présenté comme le chef de la guérilla palestinienne. Une délégation du Fatah est acceptée en France, qui devient ainsi le premier pays non arabe à accepter une représentation permanente du mouvement.

La direction de l’OLP est plus que jamais à sa portée[38]. Le , durant le Congrès national palestinien, il en est nommé président du comité exécutif[39], en remplacement de Yahya Hammouda.

Yasser Arafat, en faisant monter l’OLP en première ligne, amène la nature du combat des Palestiniens sur un terrain plus politique. Il modifie alors le cap de l’OLP, d’un mouvement panarabe, pour en faire un mouvement qui se consacre à la cause nationale palestinienne. La lutte armée contre Israël a été acceptée par les accords du Caire en 1969[40]. À l’aube des années 1970, l’OLP qu’il préside recourt à la violence dans sa lutte contre Israël. Ses militants n’hésitent pas à détourner des avions, à prendre des otages, à commettre des actions armées contre des civils, opérations qu’Arafat dirige et planifie[41].

Septembre noir en Jordanie

À la suite de la guerre des Six Jours, des milliers de nouveaux réfugiés et des fedayins palestiniens se sont installés en Jordanie. Après Karameh, l’OLP déplace son quartier général de Damas à Amman. En raison du prestige croissant de l’OLP, les combattants palestiniens commencent à parcourir en arme les rues des villes jordaniennes, ce qui provoque des heurts avec les forces jordaniennes. Petit à petit, le pays devient la base de la lutte armée palestinienne, les bases et les camps palestiniens deviennent un « État dans l’État »[42].

À la suite du détournement de trois avions par quatre Palestiniens du FPLP et de leur destruction sur le sol jordanien à Zarqa[31], ainsi que de la tentative d’assassinat raté à son encontre[43], le roi Hussein ordonne, le , le massacre de dizaines de milliers de Palestiniens, qu’ils soient fedayins ou civils. La Syrie envoie deux cents tanks sur le sol jordanien pour aider les forces armées de l’OLP. Cet épisode dramatique est connu sous le nom de Septembre noir[14].

Le 27 septembre 1970 au Caire, Nasser obtient, vingt-quatre heures avant sa mort, la fin de la tuerie en imposant un accord entre le roi Hussein et Yasser Arafat. Après plusieurs tentatives infructueuses de négociations avec le roi Hussein, Munib Masri, le Palestinien le plus haut placé dans le cabinet de Wasfi Tal, réussit à emmener Arafat avec lui pour rencontrer le roi.

Après avoir atteint la ville de Jarash, il se dirige vers la Syrie, d’où il prend la route du Liban avec deux mille de ses combattants[44]. Chassés du pays, Arafat et le Fatah s’installent au Liban. Arafat devient le commandant en chef des forces révolutionnaires palestiniennes deux ans plus tard, puis, en 1973, le dirigeant du département politique de l’OLP.

La nouvelle charte définie à Beyrouth prévoit de « s’attaquer aux intérêts sionistes partout dans le monde » et de « soulever la base libanaise aux côtés des Palestiniens »[25].

De 1970 à 1982, établissement au Liban

En , chassé de Jordanie par les troupes du roi Hussein de Jordanie, Arafat s’établit au Liban[39]. Le gouvernement central du Liban, fragilisé, ne peut empêcher l’OLP d’opérer presque comme un État indépendant, surnommé parfois Fatah land. Les camps de réfugiés servent de bases d’entrainement militaire, et l’OLP commence alors des attaques d’artillerie et des infiltrations commando contre la frontière nord d’Israël, ou même des actions terroristes à l’étranger.

Au Liban, Yasser Arafat contrôle les rentrées de fonds pour l’OLP. Il demande aux donateurs que les chèques soient rédigés à son ordre avant qu'il ne refasse un chèque pour l'OLP à son nom. « Ainsi, personne ne peut rien faire », constate Mustapha Tlas[45]. Plus directement, les services soviétiques lui remettent environ 200 000 dollars en espèces chaque mois durant les années 1970[30]. Arafat devient une clé de voûte de la stratégie soviétique dans la région[2].

L’armée libanaise tente en 1969 de reprendre le contrôle des camps, mais elle est trop faible. Un compromis est trouvé avec la signature au Caire sous l’égide de Nasser, en 1969, d’un accord entre Yasser Arafat — commandant de l’OLP — et le commandant en chef de l’armée reconnaissant l’extraterritorialité des camps des fedayins.

Jeux olympiques de Munich

En , huit Palestiniens du groupe Septembre noir pénètrent dans le village olympique, abattent deux membres de l’équipe israélienne et kidnappent neuf athlètes israéliens au cours des jeux Olympiques de Munich[46]. Le commando palestinien réclame la libération de 200 de leurs compatriotes emprisonnés en Israël. Lors d’une tentative de libération des otages par la police allemande, une fusillade éclate, et tous les athlètes sont tués, par les preneurs d’otage, parfois à la grenade, mais aussi par les tireurs d’élite de la police.

Selon Benny Morris, le Fatah avait pris la décision de créer le groupe Septembre noir lors d’un congrès du Fatah qui s’était tenu d’août à à Damas[47].

La condamnation internationale de l’attaque ainsi que d’autres opérations du groupe Septembre noir a pour conséquence la distanciation du Fatah avec l’organisation responsable du massacre. Arafat ordonne même l’assassinat de deux de ses membres qui ont refusé d’arrêter leurs activités[48]. Mohammed Daoud Odeh, leader du commando qui a mené l’opération, indique dans un livre qu’il a publié en 1999 qu’Arafat avait été informé des plans de l’opération mais ajoute que l’intention n’avait jamais été de tuer les athlètes israéliens[49]. Selon Said Aburich, on ne dispose d’aucune preuve qu’Arafat ait été personnellement impliqué dans les actions du groupe Septembre noir mais il aurait eu les moyens de les faire cesser et ne l’a pas fait[50].

Diplomatie

Le sommet arabe organisé à Alger en admet implicitement l’idée d’une démarche progressive vis-à-vis d’Israël, en évoquant la libération prioritaire des territoires occupés en 1967. L’OLP est désignée par le même sommet comme seul représentant des Palestiniens dans le but de faire adhérer Arafat à cette idée, ce qu’il accepte.

Arafat réunit la douzième conférence du Conseil national palestinien dans le but de faire accepter aux Palestiniens cette démarche par étape que certains craignent de voir devenir une reconnaissance d’Israël. Pour faire face aux oppositions internes à l’OLP, il ajoute au comité exécutif quatre nouveaux membres de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Les habitants des territoires occupés, et principalement les Cisjordaniens, sont en effet favorables à un règlement politique du conflit.

Yasser Arafat déclare à la sortie d'une réunion de l'ONU devant les caméras : « Je viens de créer un pays et un peuple qui jusque-là n'existait pas », en référence ironique aux mots de Golda Meir du 15 juin 1969 (« There was no such thing as Palestinians, they never existed »).

Dans le même temps, Arafat essaie de prendre contact avec les États-Unis pour inciter Israël à reconnaître l’OLP. Il propose ainsi la protection par l’OLP des ressortissants et intérêts américains dans ses régions d’influence. Inquiet de ces développements, Israël prend alors contact avec la Jordanie qu’elle souhaite voir représenter les Palestiniens en lieu et place de l’OLP[51].

La nouvelle orientation d’Arafat divise l’OLP. Le FPLP gèle son adhésion, suivi par le FPLP-CG, le Front de libération arabe. Certains groupes palestiniens, comme l’Union générale des étudiants palestiniens et d’autres opposants d’Arafat, recourent au terrorisme pour affaiblir sa tentative de rapprochement avec les États-Unis. En 1974, le FPLP-CG mène plusieurs attentats dans les villes du nord d’Israël : le 11 avril, 18 personnes (dont 9 enfants) sont tués dans un appartement de Kiryat Shmona et le 15 mai, 21 enfants sont tués lors une prise d’otages dans une école élémentaire à Ma’alot[52] - [53]. Le , un commando de l’OLP arrivé à Tel Aviv par la mer s’introduit dans l’hôtel Savoy et capture des otages. Huit de ces otages sont tués et 11 blessés par les Palestiniens qui finissent par se faire exploser durant leur retraite face à l’opération de sauvetage israélienne qui fait 3 morts parmi les soldats[52]. À la suite de ces attaques, le gouvernement d’Israël renforce son refus de toutes discussions avec l’OLP, considéré comme groupe terroriste, malgré les dénégations d’Arafat qui tente en vain de faire admettre que ni lui, ni l’OLP, ne sont responsables de ces attaques[54].

La bataille diplomatique

L’année 1974 constitue, pour Yasser Arafat, une année importante d’avancées en faveur d’un règlement politique.

- Sur le plan international

Le 14 mai, l’ONU reconnaît l’OLP par 105 voix contre 4 comme représentant du peuple palestinien[55].

Le 21 octobre à Beyrouth, il rencontre Jean Sauvagnargues, ministre français des Affaires étrangères, qui devient ainsi le premier chef de la diplomatie occidentale à recevoir Arafat[56].

Le , Yasser Arafat fait un discours devant l’Assemblée générale des Nations unies. Il y définit le sionisme comme une idéologie raciste, impérialiste et colonialiste, il y justifie la cause palestinienne en la comparant aux luttes nationalistes d’autres peuples du monde, et il y défend l’idée d’un État unique démocratique où vivraient chrétiens, juifs et musulmans[57].

Le , l’Organisation est admise comme membre observateur à l’ONU[58], faisant d’Arafat le premier représentant d’une organisation non gouvernementale à participer à une session plénière de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies.

- Dans le monde arabe

Au mois de juin, l’OLP adopte le principe de création d’un État palestinien sur les territoires qui seront libérés.

Arafat déclare ne pas vouloir « que soit versée une seule goutte de sang, juif ou arabe », et ne pas vouloir « que les combats se poursuivent »[59] mais n’abroge pas la partie de la charte de l’OLP visant la fin du sionisme étatique.

Le , lors du 8e sommet arabe à Rabat, les chefs d’États arabes admettent l’OLP comme membre à part entière de la Ligue arabe. Cette résolution implique également « l’obligation de tous les pays arabes de préserver l’unité palestinienne et de s’abstenir de toute ingérence dans les affaires palestiniennes »[60].

Activisme palestinien et interventions israéliennes au Liban

À partir de 1975, la guerre civile fait rage au Liban, en particulier entre Libanais et Palestiniens mais également entre chrétiens et musulmans tandis que les forces militaires syriennes entrent dans le pays. Le président libanais et le chef de l’OLP sont convoqués à Riyad et sont invités par l’Arabie saoudite et l’Égypte à reconnaître la légitimité de la présence des troupes syriennes au Liban, et l’officialisent par la mise en place de la Force arabe de dissuasion (FAD).

D’autre part, des attaques palestiniennes contre le territoire israélien sont organisées depuis le Liban. Le , un commando palestinien débarque au sud de Haïfa et prend les passagers d’un autobus en otage. Le commando mitraille tout ce que rencontre l’autobus. Ce dernier est finalement arrêté par une unité militaire israélienne au nord de Tel Aviv et les membres du commando palestinien sont tués. Le bilan est lourd avec un total de 35 morts et 74 blessés graves dont de nombreux civils[61]. Israël attend du Liban qu’il assure sa sécurité en contrôlant l’activité des Palestiniens sur son territoire, mais le Liban est trop faible pour résoudre le problème.

C'est dans ce contexte qu'Israël intervient deux fois au Liban : en 1978 et plus largement, en 1982.

Menahem Begin lance l’Opération Litani en 1978. À son terme, l’armée israélienne et l’armée du Sud Liban (des chrétiens libanais alliés aux Israéliens) prennent le contrôle d’une étroite bande de terre, dite la zone de sécurité pour en refouler les forces palestiniennes[62]. Elle sera évacuée en 1985.

En 1982, un attentat est commis à Londres par Abou Nidal (qui avait aussi tenté auparavant d’assassiner Arafat), contre un diplomate israélien, Shlomo Argov, et laisse ce dernier paralysé. Israël accuse l’OLP, qui envoie en continu depuis 1981 des roquettes du Liban sur son territoire mais qui nie toute implication dans l’affaire, et une seconde opération militaire, dite opération Paix en Galilée, voit s’affronter 15 000 Palestiniens dirigés par Arafat et 85 000 soldats israéliens. La structure de commandement qu’il avait imaginée sur le terrain s’effondre, les officiers sur lesquels il comptait prennent la fuite. Saïd Aburich décrit cette situation comme suit : « La légendaire tendance d’Arafat à s’entourer d’incapables flagorneurs et son manque d’organisation coutaient cher aux Palestiniens »[63].

Arafat lance des appels dans les médias pour demander de l’aide aux pays arabes mais ceux-ci ne bougent pas. La Ligue arabe ne juge même pas utile de se réunir. Même la Syrie, avec laquelle Arafat avait établi un plan d’urgence en cas d’invasion israélienne, signe une trêve unilatérale avec Israël qui occupe le Liban Sud au terme de l’opération[64].

Au cours de cette seconde intervention, lors du siège de Beyrouth par l’armée israélienne, des civils palestiniens (entre 800 et 3 500 selon les sources) sont massacrés dans les camps de réfugiés de Sabra et de Chatila par les milices chrétiennes ; l'opération est décidée le libanais Elie Hobeika qui appartient aux services secrets syriens. L’implication supposée d’Ariel Sharon, alors Ministre de la Défense d’Israël, dans cette opération, aura plus tard un impact négatif sur les pourparlers de paix lorsqu’il accèdera aux fonctions de Premier ministre, le .

Pendant la période libanaise, les camps palestiniens deviennent de plus en plus indépendants. De sa base de Beyrouth, l’OLP prend en charge les services sociaux des réfugiés palestiniens. Mais dans le même temps, elle arme et organise les groupes de fedayins qui lancent des attaques contre Israël et ses intérêts.

Retrait du Liban

En 1982, en pleine guerre du Liban, Arafat échappe à la mort en quittant de justesse un immeuble jeté à terre par une bombe israélienne[14]. Escorté et protégé par les légionnaires français du 2e REP, il est forcé de quitter Beyrouth, assiégée par l’armée israélienne, le , à bord d’un navire marchand battant pavillon grec, l’Atlantis, protégé par une escorte conjointe franco-américaine (dont les frégates Dupleix et Georges Leygues)[65]. Il est exfiltré vers la Grèce puis en Tunisie, ce qui désorganise en partie ses rentrées financières. Le président tunisien, Habib Bourguiba, est peu enclin à héberger Arafat mais finit par accepter après les pressions de la Ligue arabe et de sa femme[66].

Un an après, Arafat revient à Tripoli (Liban). Dès le mois de septembre, les partisans d’Arafat sont repoussés par des dissidents de l’OLP dirigés par Abou Moussa épaulés par des troupes syriennes[67] vers les camps de réfugiés de Tripoli. Yasser Arafat est contraint à l’exil. Farouk Kaddoumi demande à l’URSS de protéger les navires quittant le port de la ville pour assurer le départ d’Arafat mais les Soviétiques refusent. Farouk Kaddoumi demande alors l’aide des Français qui acceptent. L’URSS justifie son refus par la volonté d’éviter tout conflit avec les États-Unis[68].

Arafat et 4 000 de ses partisans quittent Tripoli sur des bâtiments grecs protégés par la marine française[69]. Il installe son quartier général dans la ville de Borj Cédria tout près de Tunis où il vit constamment sur ses gardes. Il n’a pas de domicile fixe et ne dort jamais plus d’une nuit au même endroit. Il accepte la dispersion de ses forces combattantes.

Arafat évite la mort le lorsqu’un avion de chasse israélien F-15 bombarde le siège de l’OLP à Tunis où devait se tenir un meeting entre les dirigeants du mouvement, meeting auquel Arafat arrive en retard[70]. Cette opération intervient en réponse à l’assassinat de trois Israéliens à Chypre. Le 7 octobre, un navire de croisière italien, le Achille Lauro, est détourné par 4 membres de l’OLP. Le , d’autres commandos palestiniens attaquent les comptoirs aériens de El Al dans les aéroports de Rome et de Vienne, faisant 15 morts civils.

Malgré le renoncement au terrorisme de l’OLP en au Caire - tel que précédemment conseillé par les services secrets roumains[71] -, l’organisation est impliquée dans plus de 100 actes de cet acabit lors des deux années suivantes[72].

Hommage à cet épisode, en 2014 subsiste un boulevard du Leader Yesser Arafet à Tunis, à l'extrémité orientale du boulevard Mohamed Bouazizi.

- Pays reconnaissant l’État de Palestine (Décembre 2010)

Première intifada et déclaration d’Alger

En 1988, la première intifada, ou « révolte des pierres », éclate en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Bien que l’OLP ait été grandement impliquée dans cette révolte, celle-ci a principalement été menée par le Commandement unifié de l'Intifada, et non par la faction tunisienne d’Arafat[72].

L’éclatement de l’Intifada précipite la proclamation depuis Alger d’un État palestinien dans la nuit du 14 au et Arafat est élu par le Conseil national palestinien, président de ce nouvel État. Dans le même temps, l’OLP reconnaît la résolution 181 de l’ONU de 1947 qui partage la Palestine en deux États, l’un juif, l’autre arabe, reconnaissant de facto l’existence de l’État israélien, et elle réaffirme sa condamnation du terrorisme[73].

Ouverture diplomatique

Yasser Arafat s’engage alors dans une démarche diplomatique, en accord avec sa nouvelle forme de lutte pour l’obtention d’un État palestinien. Le , devant l’Assemblée générale des Nations unies à Genève, Arafat en appelle à une résolution pacifique du conflit israélo-arabe sur base des résolutions 181, 242 et 338 et rappelle le rejet par le Conseil national palestinien et par l’OLP de toute forme de terrorisme[74]. Il aurait précisé le lendemain lors d’une conférence de presse que l’OLP reconnaissait la résolution 242, le droit à l’existence d’Israël et renoncer au terrorisme[75]

Le président américain Ronald Reagan met fin aux treize années d’interdiction de discuter avec l’OLP en officialisant l’ouverture du dialogue avec l’organisation, lors d’une conférence de presse le 14 décembre[76].

Arafat rencontre le pape Jean-Paul II au Vatican, le [25], et affiche par exemple sa dévotion envers « Notre Seigneur Jésus-Christ » (« “palestinien” puisque né à Bethléem, qui est un mot hébraïque qui veut dire “maison du pain” »), pour rallier à lui la minorité chrétienne palestinienne qui, bien souvent, est persécutée par les intégristes musulmans et obligée de fuir.

Dès cette époque, il assiste à toutes les messes de Noël à Bethléem, sauf lorsque l’accès lui en est interdit par Israël à la fin de sa vie.

Le , en visite officielle, pour la premi ère fois à Paris, Arafat déclare « caduque » la charte de l’OLP qui affirmait que « la lutte armée est la seule voie pour la libération de la Palestine »[77]. C’est la condition qu’avait mise François Mitterrand pour accepter de rencontrer le leader de l’OLP. Arafat fait état d’une « correspondance avec le général de Gaulle en 1968 » et montre la croix de Lorraine que ce dernier lui aurait envoyée, ce que niera le fils du général[78].

Le , plus de soixante sénateurs américains envoient une lettre au secrétaire d’État James Baker, pour s’opposer au visa d’entrée d’Arafat en visite au siège de l’ONU aux États-Unis.

Mariage

Alors qu'il répétait des années durant qu'il avait « épousé la Palestine », Arafat se marie à 60 ans avec sa secrétaire, Souha Tawil, de trente-quatre ans sa cadette, appartenant à l'Église grecque orthodoxe, fille d'un banquier et d'une militante nationaliste de la première heure, proche du leader, le . Les proches d’Arafat n’apprécient pas cette union, qu’ils estiment incongrue[79] - [8].

Sa femme, Souha, affirme qu’elle a rencontré pour la première fois Arafat en 1988. Il demande en mariage celle qu'il surnomme « Soussou », en 1990[80]. Celui-ci est célébré en secret à Tunis. Arafat a convoqué pour l’occasion deux témoins, qui seraient deux de ses gardes, ainsi qu’un cheikh, comme le veut la loi islamique pour le mariage. Souha, convertie à l'islam, ne portait pas une robe de mariage mais une robe normale et Arafat portait son habit militaire traditionnel et un keffieh.

Arafat a souhaité garder le mariage secret malgré le refus de sa femme. Selon elle, Arafat a agi ainsi car le mariage coïncidait avec la guerre du Golfe et la première intifada et qu’il était inquiet des conséquences que cela pourrait entraîner[81].

Ils ont ensemble une fille, Zahwa, née le à Paris, prénommée comme la mère de Yasser Arafat[82] - [2].

Après les premières années, Souha Arafat souffre de cette vie « terrible et injuste » qu'elle subit et dont elle impute la faute aux Israéliens ; elle tente à de nombreuses reprises de quitter Arafat mais il l'en empêche[83]. À partir du début de la seconde intifada, en 2000, elle ne voit plus son mari et part vivre avec sa fille à Paris en France où elle laisse s'exprimer ses goûts de luxe, en opposition avec ceux austères de son époux[80].

Quand Yasser sera hospitalisé à Clamart, elle deviendra omniprésente auprès de lui, gèrera les visites à l'hôpital et distillera les communiqués médicaux à la direction palestinienne de Ramallah[80]. Après sa mort, Souha Arafat est accusée par des responsables palestiniens ou des journalistes occidentaux d'avoir capté une partie de l'argent qu'Arafat gardait dans ses comptes à l'étranger ce qu'elle a toujours nié[79] - [80] - [83] - [2].

L’alliance avec Saddam Hussein

En 1989, la désintégration du Bloc socialiste et la fin de la guerre froide entraînent une redistribution des alliances diplomatiques qui marginalise Arafat sur la scène internationale. De plus, le gouvernement russe autorise l’émigration vers Israël de plusieurs centaines de milliers de ses ressortissants d'origine juive.

Cherchant une issue à son isolement, Yasser Arafat s’allie avec Saddam Hussein, de qui il aurait reçu de l’aide financière[84], et ne condamne pas l’invasion du Koweït par l’Irak, ce qui est perçu comme une trahison par le Koweït.

Dans les jours qui précèdent l’invasion, Yasser Arafat fait la navette entre Bagdad et la ville de Koweït pour tenter d’imposer sa médiation. Mais ses interlocuteurs koweïtiens ont remarqué qu’il semblait être étrangement réceptif aux arguments de Saddam Hussein et la communauté palestinienne, très importante (300 000 personnes) dans le petit émirat du Koweït, favorise la prise de cet État par l’armée irakienne en 1990. Sa décision mènera à la faillite de l’OLP, puisque plusieurs États, comme l’Arabie saoudite et le Koweït, lui retirent alors leur soutien financier[41].

Cette alliance vaut à Yasser Arafat, après la deuxième guerre du Golfe et la défaite des armées irakiennes, le ressentiment et la colère des monarchies pétrolières et des Américains.

Il est paradoxalement sauvé par le nouveau gouvernement israélien, où la gauche arrive au pouvoir en 1992 avec Yitzhak Rabin et Shimon Peres, qui estiment que Yasser Arafat ne peut plus refuser de leur donner toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité, en vue de la création d’un État autonome palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Accident d’avion

En 1992, Arafat échappe à la mort lorsque son avion, un Antonov 26, s’écrase en Libye alors qu’il effectue la liaison Khartoum-Tripoli. Dès la disparition de l’appareil, les autorités palestiniennes ont fait appel à l’aide internationale. À la suite d’une intervention de l’ex-président américain Jimmy Carter, George Bush autorise la fourniture d’informations enregistrées par les satellites américains. De leur côté, les autorités françaises envoient deux appareils, l’un basé au Tchad, l’autre à Djibouti, pour participer aux recherches[85].

Les deux pilotes de l’avion du leader palestinien ainsi qu’un ingénieur sont retrouvés morts[82], Arafat ne souffre que de quelques contusions[14]. Quelques semaines plus tard, il est hospitalisé d’urgence à Amman, en Jordanie, pour être opéré d’un caillot au cerveau.

De 1994 à 2001, le retour en Palestine

Processus d’Oslo

Alors que le processus de paix entamé à la Conférence de Madrid de 1991 ne donnait aucun résultat, des négociations secrètes sont menées à Oslo entre des membres de l’OLP et du gouvernement israélien pour trouver un accord de paix.

Le , la Déclaration de Principes dite « accords d'Oslo », est signée à la Maison-Blanche sous l’égide du président Bill Clinton. Le monde entier retient la poignée de main historique échangée entre le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat.

Arafat est alors invité par le Parlement européen en décembre 1993 (après avoir été reçu à titre non officiel au sein du Parlement en octobre 1988), et il insiste sur le rôle que l’Union européenne doit jouer dans le processus de paix[19].

Dans une lettre adressée à Yitzhak Rabin le , Arafat déclare que l’OLP renonce officiellement à la lutte armée contre Israël en même temps qu’elle reconnaît la légitimité de cet État : « L’OLP reconnaît le droit de l’État d’Israël à vivre en paix et dans la sécurité. […] Ainsi, l’OLP renonce à recourir au terrorisme et à tout autre acte de violence »[87].

_-_THE_NOBEL_PEACE_PRIZE_LAUREATES_FOR_1994_IN_OSLO..jpg.webp)

En 1994, Yasser Arafat, Shimon Peres et Yitzhak Rabin reçoivent le prix Nobel de la paix pour leurs efforts en faveur de la paix dans cette région. L’un des cinq jurés du comité Nobel démissionne pour protester contre l’attribution du prix à Yasser Arafat[41]. Arafat et Yitzhak Rabin partagent également la même année le prix Princesse des Asturies de la coopération internationale « en reconnaissance de leurs efforts résolus pour créer des conditions de paix dans la région »[88] et le Prix de la Fondation du Forum Universale qui leur sera remis, lors d'un Forum annuel de Crans Montana conjointement par Jean-Paul Carteron, son fondateur, et le président de la Confédération suisse, Jean-Pascal Delamuraz[89].

Arafat au pouvoir

Yasser Arafat prend ses quartiers à Gaza à partir de et reçoit un accueil triomphal. L’accord dit « Oslo II », conclu en septembre 1995, permet la tenue d’élections générales en janvier 1996 qui opposent Arafat à Samiha Khalil. Arafat est élu sous le contrôle d’observateurs internationaux, avec 87,1 % des suffrages exprimés, président de la nouvelle Autorité palestinienne, née des accords d’Oslo.

Le , Yitzhak Rabin est assassiné lors d’une assemblée pour la paix à Tel Aviv. Nabil Shaath raconte « Je ne l’avais jamais vu comme ça. Quand Rabin est mort, j’ai vu tant de tristesse et de désespoir dans ses yeux ». Les journalistes John et Janet Wallah estiment qu’« Arafat a sûrement craint de subir le même sort ». On conseille à Arafat de ne pas assister aux obsèques. Il envoie alors des représentants du gouvernement et va quelques jours plus tard présenter ses condoléances à Leah Rabin.

Le 19 novembre, l’armée israélienne se retire de Jénine. Il s’agit du premier retrait israélien et l’autonomie est étendue. Mais l’assassinat de Yahia Ayache par le Shin Beth met un terme aux efforts de Yasser Arafat de convaincre le mouvement islamiste Hamas de présenter des candidats aux élections législatives.

Le Hamas répond par quatre attentats-suicides faisant plus de 60 victimes israéliennes. Arafat fait alors arrêter des centaines d’activistes islamistes, exige la fermeture de l’université islamique de Gaza et fait interpeller cinq des treize terroristes les plus recherchés par Israël[90].

Le , le 21e Conseil national palestinien modifie les articles de la charte nationale palestinienne refusant l’existence de l’État d’Israël[91].

Après les élections de 1996, Arafat prend officiellement le titre de Raïs (président) de l’Autorité palestinienne.

En 1996, le nouveau premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, déclare qu'il ne parlerait pas à Arafat directement, ce qui rend Arafat furieux, qui promet à son entourage d'inverser ces intentions. Il demande alors aux Palestiniens d'organiser des manifestations et de provoquer les Israéliens ; après les premières violences, les Israéliens sont blâmés et Netanyahu téléphone pour la première fois à Arafat[2].

Dans les années qui suivent, l’économie palestinienne croît à un rythme de 9,28 % par an, selon un rapport du FMI, et les investissements de 150 %, ce qui en fait l’un des taux de développement les plus rapides au monde au cours de cette période.

L’évolution du processus de paix se ralentit et en , le président américain Bill Clinton doit persuader Arafat et le nouveau Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour les amener à signer le mémorandum de Wye Plantation prévoyant de nouvelles étapes à entreprendre pour parvenir à la paix entre les deux partis.

Relation avec le Hamas

Sur la scène palestinienne, Arafat entretient de mauvaises relations avec le Hamas. Celui-ci a semblé lui déclarer la guerre dès son retour dans les territoires palestiniens. Il a cherché à l’affaiblir en soutenant un parti islamiste fondé en 1995, soit un an après son retour dans les territoires[92]. Des membres du Hamas ont été également arrêtés : 170 sympathisants sont ainsi arrêtés en 1995, lors de sa première année dans les territoires occupés.

Depuis sa création, le Hamas rejette la coopération avec l’OLP et à plusieurs reprises, ses militants se heurtent, sur le terrain, aux militants de Yasser Arafat[93]. Celui-ci déclare dans une interview au Corriere della Sera, en décembre 2001, que le gouvernement israélien a favorisé la création du Hamas, par le biais de subventions budgétaires ; le même mois, dans L'Espresso, il précise que l'objectif d'Israël « était de créer une organisation hostile à l'OLP ».

Lorsqu’Arafat déclare la fin de la lutte armée contre Israël le , des voix s’élèvent contre sa décision et les relations avec le Hamas se dégradent encore. L’Autorité palestinienne déclare avoir déjoué une tentative d’assassiner Arafat par le mouvement islamiste et arrête sept personnes qui devaient l’assassiner pendant l'Aïd al-Adha[94].

Aussi, Arafat assigne à résidence Ahmed Yassine, le chef spirituel et fondateur du Hamas[95]. Toutefois, à la suite de son assassinat par Israël, le , Yasser Arafat dénoncera comme un « crime barbare » l’assassinat de Ahmed Yassine et décrétera trois jours de deuil dans les territoires palestiniens[96].

Contestation du pouvoir

Si, sur le plan extérieur, son régime doit faire face à de nombreuses accusations de corruption et de violation des règles démocratiques — certains accusent Arafat d’être corrompu et des chiffres circulent sur les sommes détournées vers un compte personnel de Yasser Arafat (le rapport du FMI les estime à 800 millions de dollars, d’autres sources à plusieurs milliards sans pour autant savoir s'il s'agit d'une fortune personnelle ou de fonds de l'OLP[97]) —, sur le plan intérieur, le leadership de Yasser Arafat, qui muselle toute tentative d’opposition et censure les médias, ne paraît que rarement être remis en cause. Selon Amnesty International, les prisonniers politiques sont souvent torturés, avec son aval. Bassam Eid, journaliste palestinien et directeur de Palestinian Human Rights Monitor Group, confirme qu’« il est à l’origine de chacun des actes de ses services de sécurité […] il les libère après une enquête bidon »[98].

Le , 20 intellectuels et hommes politiques palestiniens signent une pétition traitant le gouvernement palestinien de « corrompu, non juste et manipulateur ». Arafat ordonne l’arrestation de 11 d’entre eux. Les 9 restants sont protégés par loi et ne sont pas arrêtés, mais deux d’entre eux disent avoir été attaqués par la police palestinienne[76].

Il est aussi accusé de participer au conditionnement de la population palestinienne à la guerre contre Israël, à l’école, à la mosquée, par la presse et la télévision.

Les critiques ne viennent pas seulement des opposants à un État palestinien[84]. Ainsi, par exemple, le « Centre palestinien pour les droits humains » accuse l’Autorité palestinienne de procéder à des arrestations politiques de militants islamistes. Mohammed Dahlan, ex-ministre de l’intérieur, accuse Arafat d’avoir gaspillé 5 milliards de dollars[99], ce qui pousse Arafat à essayer à plusieurs reprises d’écarter Dahlan après ces accusations portées contre lui.

Sommet de Camp David

En , le sommet de Camp David entre Yasser Arafat et Ehud Barak évoque la reconnaissance d’un État palestinien. Il achoppe néanmoins sur de nombreux points. À l’issue du sommet, chacune des deux parties rejette sur l’autre la responsabilité de l’échec des discussions. Les Palestiniens considèrent qu’Israël ne leur a pas proposé assez, tandis que les Israéliens clament qu’ils ne peuvent raisonnablement pas offrir davantage.

Aux États-Unis comme en Israël, l’échec est largement attribué à Yasser Arafat qui, pour eux, avait quitté la table des négociations sans faire de contre-proposition. À l'inverse, de nombreux ouvrages et articles, comme celui de Robert Malley, conseiller de Bill Clinton et membre de l'équipe américaine organisatrice du sommet de Camp David, ont été écrits pour clamer que la proposition d'Ehoud Barak à Yasser Arafat, prétendument généreuse selon l'opinion israélienne et américaine, était en réalité un mythe[100].

Seconde intifada, échec de Taba et élection d’Ariel Sharon

La seconde intifada est initiée en , à la suite de l’échec des discussions israélo-palestiniennes ; elle tourne rapidement à la guerre ouverte avec Israël. La visite du parlementaire du Likoud, Ariel Sharon, sur l’Esplanade des Mosquées/Mont du Temple est vécue par eux comme une provocation. La veille, Arafat demande au Premier ministre israélien, Ehud Barak, d’annuler cette visite car selon lui, elle risque de provoquer de nouvelles émeutes sanglantes[101]. Barak n'interdira pas cet acte politique de Sharon.

Cette visite est le point de départ de mois de violence qu’Arafat n’arrive pas à maitriser. Des attentats-suicides, visant la population civile, sont perpétrés en Israël. Impuissant à calmer la révolte, y compris parmi les Faucons du Fatah, Arafat décide de se joindre à l’Intifada en diffusant un appel dans lequel il exhorte les Palestiniens à se soulever contre « l’usurpateur israélien ». Mais c’est la faction du Fatah dirigée par Marouan Barghouti, qui ne reçoit aucun ordre d’Arafat, qui dirige cette deuxième intifada[102].

Dans un rapport établi à ce sujet, Human Rights Watch déclare ne pas avoir trouvé de preuves que Yasser Arafat ou l’Autorité palestinienne aient jamais participé à la mise en œuvre de ces attaques, mais souligne que cette dernière n’a pas fait suffisamment pour poursuivre les organisateurs et n’a pas pris de mesures préventives. Aussi Kenneth Roath, directeur exécutif de Human rights watch, déclare qu'Arafat et l’Autorité palestinienne portent un degré de responsabilité politique élevé dans les atrocités qui se sont produites[103]. Selon les sources officielles israéliennes, 506 personnes auraient trouvé la mort dans les attentats-suicides entre 2000 et 2004[104] et elles accusent les dirigeants palestiniens de n’avoir rien fait pour arrêter les kamikazes voire de les avoir encouragés[105].

Des négociations de paix sont engagées dans l’urgence en au cours du Sommet de Taba alors que les violences sur le terrain se multiplient. Elles n’aboutissent pas, à la veille d’élections anticipées en Israël.

D’après al-Jazeera, Arafat refuse également les propositions du Président américain Bill Clinton de renoncer au droit au retour des réfugiés palestiniens en échange du statut de Jérusalem comme capitale de la Palestine et d’Israël[28]. Selon un de ses gardes de corps, Arafat aurait dit à Clinton que s’il acceptait cette offre, il serait tué des mains de son propre peuple. Des personnalités arabes, comme le président égyptien Hosni Moubarak, pressent Arafat d’accepter cette offre mais celui-ci répond que cela est impossible[106].

Les pourparlers de Taba sont interrompus, le , après six jours de négociations intenses à la suite de la mise en terme aux discussions par Shlomo Ben-Ami, ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation israélienne à la demande expresse d’Ehoud Barak[107].

En , Ariel Sharon est élu Premier ministre tandis qu’aux États-Unis, George W. Bush est élu président.

Ariel Sharon ne cherche pas à poursuivre les négociations avec Yasser Arafat qu’il ne juge pas comme un interlocuteur valable.

L’isolement à la Mouqata'a

Les attentats du 11 septembre 2001 précipitent les États-Unis dans la « guerre contre le terrorisme » à partir de , alors qu’au même moment, Yasser Arafat conclut une trêve avec le Hamas et le Jihad islamique palestinien.

Considéré comme responsable du déclenchement de la seconde intifada et des attentats-suicides par le gouvernement israélien, boycotté par le gouvernement américain, Yasser Arafat va passer les dernières années de sa vie enfermé dans la Mouqata’a, son quartier général de Ramallah, encerclée par les forces israéliennes. Interdit de voyage aussi bien en Palestine qu’à l’étranger, il va perdre toute prise sur les évènements, gardant toutefois le contrôle de l’Autorité palestinienne et de l’OLP.

Pour les responsables israéliens, le président de l’Autorité palestinienne n’est plus un interlocuteur valable. Une conviction partagée par Washington, qui fait de son départ une condition préalable à la création d’un État palestinien indépendant[41]. Bush décrit Sharon comme un homme de paix et refuse de recevoir Arafat. Selon certains observateurs politiques, Yasser Arafat était « diabolisé » et était devenu « infréquentable ». « Enfermé sans que les opinions publiques internationales ne s’en indignent réellement », il semblait être ressenti comme un « gêneur », le peuple palestinien ne « le voyant presque plus » et s’étant « habitué à vivre et à combattre sans lui ».

L’assassinat ciblé de Raed Karmi, membre du Tanzim, de la région de Toulkarem, par les forces israéliennes, change la nature des attentats en Israël. Ceux-ci sont dorénavant perpétrés en Cisjordanie et à Gaza. De son côté, Ariel Sharon lance une série de représailles à grande échelle avec l’accord de George W. Bush et de Donald Rumsfeld. George W. Bush déclare qu’Arafat est inapte à gouverner[108] et appelle les « Palestiniens à élire de nouveaux dirigeants qui ne soient pas compromis dans le terrorisme »[14].

L’Union européenne exige de Yasser Arafat une dénonciation catégorique et « en langue arabe » du terrorisme, ce qu’il fait le et, en , il publie une « vision de la paix ». En 2002, l’« Affaire du Karine A » met directement en cause Yasser Arafat : un bateau transportant 50 tonnes d’armement est arraisonné par l’armée israélienne : selon cette dernière la cargaison est destinée aux Palestiniens. Des documents montreront que le bateau était possédé par l’Irakien Ali Mohamed Abbas. Certains officiels américains ont suggéré par la suite que le bateau n’était pas destiné à l’Autorité palestinienne mais au Hezbollah[109].

En vertu des réformes exigées par Israël et les États-Unis, Yasser Arafat doit toutefois se résigner, en , à nommer un premier ministre qui sera Mahmoud Abbas. Deux ans et demi après le début de la seconde intifada, le poste de premier ministre, qui n’était pas prévu à la création de l’Autorité palestinienne, est imposé à Arafat par les occidentaux, notamment par les Américains, qui y voient une façon de contourner l’obstacle à la paix qu’est devenu pour eux Arafat gouvernant seul. Pour eux, il faut un nouvel interlocuteur. Washington fait alors pression pour que soit créé ce poste de premier ministre au sein de l’Autorité palestinienne.

Un bras de fer oppose rapidement Arafat à son premier ministre Mahmoud Abbas. Au centre des divergences, la feuille de route pour la paix et la proposition de Mahmoud Abbas de nommer Mohammed Dahlan au poste de ministre de l’Intérieur. À la suite d'un conflit de pouvoir avec Yasser Arafat autour de la question du contrôle des forces de sécurité, Mahmoud Abbas renonce à son poste le . Le refus d’Arafat de lui conférer des pouvoirs essentiels, ainsi que son maintien du contrôle de certains services de sécurité, ont limité la capacité d’agir de l’ex-Premier Ministre[110]. Ahmed Qoreï est alors nommé à sa place.

C’est en 2003 également que des membres du gouvernement Sharon vont jusqu’à proposer publiquement de « l’éliminer ». La très forte réaction de la communauté internationale force le gouvernement Sharon à se rétracter[41]. En 2004, Ariel Sharon franchit une étape supplémentaire en déclarant, le 2 avril, que son adversaire n’a « aucune assurance » sur la vie. Le journaliste israélien Uri Dan rapporte, dans son livre Ariel Sharon : Entretiens intimes avec Uri Dan, une conversation téléphonique qui se serait alors tenue entre Ariel Sharon et George W. Bush, Sharon informant Bush qu’il ne se sentait plus tenu par la promesse qu’il lui avait faite en mars 2001 de ne pas toucher à la vie d’Arafat. Bush lui aurait répondu qu’il fallait laisser le destin de Arafat entre les mains de Dieu, ce à quoi Sharon avait répondu que parfois, Dieu a besoin d’une aide[111].

À la suite de ces menaces, le pacifiste israélien pro-palestinien, Uri Avnery, déclare dans son éditorial pour le Gush Shalom, être prêt à servir comme bouclier humain pour protéger Arafat. Il se rend avec un groupe de pacifistes à la Mouqata’a où Arafat les invite à dîner. Au cours du diner, Arafat déclare « J’étais alors et je reste aujourd’hui engagé dans l’espérance d’un avenir pacifié, un avenir dans lequel les enfants de nos deux peuples pourront grandir sans la peur »[112].

Dans la foulée, Sharon confirme que si Arafat quitte Ramallah et les territoires autonomes pour se rendre à l’étranger, il ne sera pas autorisé à revenir.

Provenance de son argent

« Qui n'a pas l'argent n'a pas le pouvoir », confiait-il[3]. Yasser Arafat est accusé d’avoir détourné au profit de son organisation plusieurs centaines de millions de dollars qui étaient destinés au peuple palestinien, et un conflit d’intérêts financiers sur les sommes disparues a persisté entre sa femme résidant à Paris en France et à Gammarth en Tunisie, et l’OLP. Précédemment, les services soviétiques lui remettaient mensuellement environ 200 000 dollars en espèces durant les années 1970[30] - [113]. Le ministre syrien de la Défense, Moustafa Tlas, raconte qu’un jour une délégation d’hommes d’affaires koweïtiens avait remis à Arafat un chèque de 800 000 dollars rédigé à l’ordre de l’OLP ; Arafat l’a fait refaire à son nom. Tlas ajoute « Chaque fois qu’un chef d’État arabe veut lui remettre un chèque, il insiste pour qu’il soit rédigé à son ordre »[45]. La question est d’autant plus complexe qu’en l’absence d’État palestinien, les sommes destinées au peuple palestinien ne devaient être encaissées que sur les comptes de l’OLP qui était seul juge des dépenses.

Dès 1991, Abou Ali Shahin, l'un des premiers alliés d'Arafat, écrit un rapport secret accusant le leader palestinien de « dégradation morale inconcevable », où il le qualifie de mégalomaniaque, dictateur, de pharaon financièrement corrompu[2] - [114].

En 2002, Ozrad Lev, un conseiller en investissement israélien avoue dans le journal israélien Maariv ne plus pouvoir vivre plus longtemps avec la honte d'avoir transféré illégalement 300 millions $ de l'Autorité palestinienne, avec son partenaire d'affaires Yossi Ginossar et en étroite collaboration avec l'argentier d'Arafat, le Kurde Muhammad Rachid, sur un compte suisse secret appartenant à Yasser Arafat et ouvert auprès de la Lombard Odier & Cie, en avril 1997 - argent qui a ensuite disparu[115]. Outre cette « goutte dans l'océan », Lev s'épanche au sujet de son propre rôle dans le blanchiment de centaines de millions de dollars volés par Yasser Arafat au peuple palestinien avec la complicité du gouvernement israélien et des autorités internationales, et dit en avoir terminé après une décennie de mensonges et de corruption flagrants qui étaient justifiés au nom de la paix[116] - [117]. En juillet 1997, Lev avait rencontré Yasser Arafat qu'il a trouvé « humble et charmant » maist constatait qu'il connaissait tous les détails de ses comptes. Selon Lev, le chef palestinien était corrompu tout comme l'Autorité palestinienne et même le processus de paix, pas moins que l'occupation[117]. La collaboration avec Rachid prend fin en 2001 ; les comptes sont fermés et 65 millions $ sont transférés sur des comptes inconnus dans d'autres banques entre Londres et Le Caire, après l'Intifada[2] - [117] - [115].

L'Américain Dennis Ross qui l'a longuement fréquenté soutient qu'Arafat possédait un cabinet noir, un placard financier et un système de blanchiment d'argent.

Des magazines comme Forbes estiment qu'Arafat était riche de 300 millions de dollars[118] alors que des officiels américains estiment sa fortune à 1 milliard de dollars. Alors qu’elle vivait à Paris, sa femme aurait reçu 100 000 dollars chaque mois de la part de l’autorité palestinienne[119].

Le FMI estime à au moins 898 millions de dollars[120] le montant des détournements sur les financements alloués à l'autorité palestinienne entre 1994 et 2000, sans compter l'argent qu'Arafat et sa famille obtenaient de l'Autorité palestinienne par des moyens secondaires tels que les contrats sans appel d'offres, des commissions occultes, etc.[2]. Un rapport secret préparé sous l'autorité d'« un cousin d'Arafat a conclu qu'en 1996 seulement, 326 millions $, soit 43 % du budget de l'État, avait été détourné »[2]. Mohamed Rachid, diamantaire et homme d'affaires, présenté comme l'agent financier personnel de Yasser Arafat, aurait ainsi géré sur plusieurs années une fortune considérable à travers de nombreux investissements aux rendements avérés et des comptes occultes[120] - [2] ; il est considéré comme un personnage clé derrière la corruption au sein de l'Autorité palestinienne[117].

Un certain nombre des 200 comptes bancaires d'Arafat répartis dans le monde entier ont été mis à jour depuis sa mort[2].

Financement du terrorisme

Fin connaisseur du pouvoir, Arafat utilise l'argent qu'il aurait volé pour acheter de l'influence, pour assurer des monopoles sur les biens et des services, pour provoquer ou désamorcer des conspirations, etc.[2].

Arafat est également accusé de financer le terrorisme palestinien et d’utiliser les aides internationales pour acheter des armes[121]. Certains groupes auteurs d’attentats-suicides en Israël sont liés directement au Raïs palestinien[122]. Maslama Thabet, l’un des leaders du groupe, s’exprimant dans le quotidien USA Today, affirme : « nous recevons nos instructions du Fatah. Notre chef est Yasser Arafat lui-même ».

Israël publie des documents trouvés dans les dossiers d’Arafat, prouvant que celui-ci avait tacitement approuvé les attentats perpétrés par les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa. De son côté, l’Union européenne enquête sur les allégations de détournement de ses aides par l’Autorité palestinienne. L’Office européen de lutte antifraude (OELAF) conclut qu’il n’existe aucune preuve que des aides aient été détournées pour financer des activités illégales. Néanmoins, elle ajoute que l’UE est convaincue que l’Autorité doit réformer ses institutions financières pour lutter contre la corruption et les détournements de fonds[123].

La mort de Yasser Arafat

_02.JPG.webp)

Hospitalisation et décès en France

En , Arafat se plaint de douleurs à l’estomac et de vomissements. Malgré une première intervention chirurgicale dans son quartier général de la Mouqata’a à Ramallah, en Cisjordanie, le 25 octobre, sa santé continue à se dégrader. Le , gravement malade, Yasser Arafat quitte Ramallah pour rejoindre la Jordanie, d’où il se rend en France, à bord d’un avion médicalisé. Il est hospitalisé dans l’hôpital d’instruction des armées Percy à Clamart près de Paris.

Il meurt officiellement en France à Clamart le , à 3 h 30, heure de Paris, dans la seconde partie du mois de Ramadan. Mahmoud Abbas est nommé chef de l’Organisation de libération de la Palestine, Farouk Kaddoumi est élu chef du Fatah, et Ahmed Qoreï maintenu dans ses fonctions de chef du gouvernement. Après un hommage officiel à l’aérodrome militaire de Villacoublay en présence du Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et une cérémonie officielle au Caire, en présence de nombreux représentants politiques étrangers, Yasser Arafat est inhumé le 12 novembre, dans la Mouqata'a, son dernier quartier général de Ramallah, en Cisjordanie, le gouvernement israélien ayant refusé qu’il soit enterré à Jérusalem alors que Yasser Arafat avait à plusieurs reprises exprimé le souhait d’y être inhumé. Une foule de près de 100 000 personnes est présente pour accueillir sa dépouille à son arrivée d’Égypte.

Enquête sur les causes du décès de Yasser Arafat

Huit ans après le décès de Yasser Arafat à Paris, une information judiciaire a été ouverte en août 2012 par le parquet de Nanterre, pour déterminer les causes de la mort du leader palestinien sur laquelle pèsent des soupçons d'empoisonnement[124]. La veuve du chef de l'autorité palestinienne avait d'ailleurs déposé plainte contre X pour assassinat avec constitution de partie civile le 31 juillet par Souha Arafat[125]. Ce dépôt de plainte était consécutif à la découverte de polonium, une substance radioactive hautement toxique, sur des effets personnels de l'ex-dirigeant palestinien, qui a relancé la thèse d'un empoisonnement. Cette même année, un documentaire de la chaîne arabe Al-Jazeera attribuerait sa mort à un empoisonnement au polonium[126] - [127], mais le laboratoire qui a effectué l'analyse des effets personnels de Yasser Arafat pour Al-Jazeera précise que les symptômes cliniques de Yasser Arafat ne correspondaient pas à un empoisonnement au polonium. De plus, la période de demi-vie du polonium 210 étant de 138 jours, la présence de cette substance 8 ans après la mort laisse à penser que les vêtements ont été contaminés bien après la mort de Yasser Arafat et qu'une analyse sur sa dépouille est indispensable mais malaisée[128].

À la suite des révélations d’Al Jazeera, Souha Arafat a porté plainte et obtenu du tribunal de Nanterre l'exhumation de la dépouille de son mari, en novembre 2012 ; une soixantaine d'échantillons ont été prélevés et adressés à trois équipes d'expertises, suisse, française, russe, chacune travaillant sans contact avec les autres[129].

L'équipe suisse

Le 12 octobre 2013, la revue médicale The Lancet publie les premiers résultats des travaux des experts suisses mandatés dans le cadre de la procédure ordonnée par le tribunal de Nanterre.

La plupart des observateurs relèvent que, « le dossier (étant) ultra-sensible », il convient de « garder la tête froide et de ne pas se prononcer trop rapidement »[130]. De fait, la publication du Lancet ne rapporte que les conclusions d'un examen partiel, l'analyse ne portant que sur les fluides corporels relevés sur les effets personnels du leader défunt[131].

Les experts suisses concluent que leurs analyses conduisent à envisager « la possibilité » d'un scénario d'empoisonnement. Sans se prononcer sur le processus qui aurait conduit à l'ingestion par Yasser Arafat de polonium 210, les scientifiques établissent la présence de « radio-activité élevée », due à la présence de polonium 210[132]. Ils soulignent que la découverte de ce poison extrêmement puissant est cohérente avec les symptômes cliniques (« nausées, vomissements, fatigue, diarrhée et anorexie puis défaillances hépatiques et rénales »[133]) relevés par les médecins français ayant traité le président Arafat lors de son hospitalisation à l'hôpital militaire Percy (Clamart - Hauts-de-Seine).

Selon Al-Jazeera, l'empoisonnement par le polonium a été confirmé par le rapport établi par des chercheurs suisses et rendu public par la chaîne d'information le 6 novembre 2013[134]. Patrice Mangin, directeur du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), indiquait que l’on pouvait « raisonnablement » supposer que la mort avait été « la conséquence d’un empoisonnement au polonium 210 » et jugeait cette hypothèse comme la « plus cohérente » au vu des résultats obtenus, mais « sans être parfaitement catégorique sur le lien entre le poison et le décès »[135].

Selon le mensuel belge flamand Joods Actueel qui avait déjà dénoncé les conclusions suisses[136], le CHUV admet dans un article scientifique publié le 30 novembre 2015 dans la revue Forensic Science International[137] que leur analyse ne permet pas de trouver des preuves directes de l'empoisonnement d'Arafat[138].

Le CHUV confirme dans son texte « Frequently asked questions regarding the expertise conducted on President Yasser Arafat's personal belongings and remains » que, par manque de preuves probantes, il ne peut donner une probabilité concernant l'hypothèse de l'empoisonnement mais précise toutefois pouvoir conclure sur base d'une analyse bayesienne non-chiffrée que « dans le cadre de l'hypothèse de l'empoisonnement au polonium toutes (ses) observations étaient plus cohérentes qu'avec l'hypothèse alternative selon laquelle la personne impliquée n'aurait pas été empoisonnée au polonium »[139].

Les équipes française et russe

Les experts russes chargés de l'enquête ont déclaré le qu'ils excluent tout empoisonnement au polonium et ont conclu en 2013 à une mort naturelle[140].

Ayant eu accès au dossier médical de Yasser Arafat (personnalité qu'il avait rencontrée), le professeur de médecine Marcel-Francis Kahn, par ailleurs militant juif de la cause palestinienne, est interrogé en 2013 sur les causes de sa mort : il affirme que les traces de polonium sont bien présentes dans les affaires et le corps du dirigeant palestinien, mais que le tableau clinique et les analyses faites durant son hospitalisation ne correspondent pas à un empoisonnement par un radionucléide comme le polonium. Ainsi, Yasser Arafat a gardé ses cheveux jusqu'au bout et ses analyses ne montrent pas de leucopénie[141].

France Inter annonce le que Yasser Arafat n'est pas mort empoisonné[142]. La conclusion des experts mandatés par la justice française pour déterminer les causes du décès de l'ancien leader palestinien est que le leader palestinien est mort de vieillesse, à la suite d'une infection généralisée[143].

La veuve de Yasser Arafat s'est dite « bouleversée » par le caractère contradictoire des analyses et annonce qu'une contre-expertise sera demandée[135].

Dans son étude « Histoire secrète des assassinats ciblé commandités par Israel », le journaliste israélien Ronen Bergman confirme clairement le désir de Sharon d'assassiner Arafat. Il note également que la mort d'Arafat est survenue au « bon moment ».

Sur la question de savoir s'il a été effectivement assassiné, Bergman a une phrase très alambiquée qui laisse entendre que même s'il savait la vérité, il ne serait pas autorisé par la censure israélienne à la divulguer. Cela ne permet certainement pas d'exclure l'hypothèse de l'assassinat[144].

Fin de l'enquête en justice

À la demande de Souha Arafat, la veuve de Yasser Arafat, la justice française avait ouvert une enquête pour assassinat de l'ancien chef d'État palestinien. La veuve d'Arafat avait fait appel du premier non-lieu en septembre 2015 et demandé l'annulation d'une expertise-clé pour l'enquête. La justice française a confirmé le 24 juin 2016 le non-lieu prononcé par les magistrats chargés de l'enquête pour « assassinat » ouverte après la mort en 2004 de Yasser Arafat[145] - [146].

Le 2 juillet 2021 la CEDH rejette une requête déposée par la veuve et la fille de Yasser Arafat. Elle juge que « l’enquête conduite par la justice française avait été sérieuse et qu’elle ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable »[147].

Succession par intérim

L’élection présidentielle palestinienne de 2005 se déroule le 9 janvier suivant la mort d’Arafat et désigne Mahmoud Abbas comme nouveau président de l’Autorité palestinienne. L’intérim est assuré par Rawhi Fattuh.

Regards sur Yasser Arafat

En Israël

Arafat était souvent considéré comme l’ennemi numéro un par Israël. Il a été qualifié de « chef terroriste » et de « menteur congénital », voire de « réincarnation d’Hitler »[14].

Les Israéliens ne prêtent attention à Arafat qu’après 1965, lorsqu’il se lance dans la lutte armée.

Il devient une cible après les événements de Karameh. Moshe Dayan tente discrètement de prendre contact avec lui, en vain, pour le sonder sur ses intentions mais Golda Meir adopte une position tranchée qui restera celle des autorités israéliennes pendant deux décennies : « Yasser Arafat est le chef d’une bande d’assassins », déclare-t-elle.

Après le départ d’Arafat de Beyrouth, des députés de la gauche israélienne, comme le fondateur du Gush Shalom (Bloc de la Paix), Uri Avnery ou l'intellectuel d'extrême gauche antisioniste Ilan Halévy, commencent à rencontrer Arafat[8]. La Knesset vote alors en 1986 une loi interdisant aux Israéliens de rencontrer des membres de l’OLP, sous peine de prison.

En 1991, le soutien d’Arafat à Saddam Hussein est perçu par les Israéliens comme une alliance avec l’homme qui bombarde leur pays de missiles SCUD.

Shimon Peres, chef de file de l’opposition travailliste israélienne et qui a partagé le prix Nobel de la paix avec Arafat en 1994 à la suite des accords d'Oslo, a dit : « Arafat a commis sa plus grande erreur lorsqu’il s’est tourné vers le terrorisme. Il a enregistré ses plus grands succès lorsqu’il a tenté de se tourner vers la paix ». Après la signature des accords d’Oslo, la gauche adopte une position plus souple comparée à celle de la droite israélienne.

Les discours d'Arafat se terminant souvent par le credo juif « L'an prochain à Jérusalem ! », des Israéliens peuvent y percevoir une volonté de substitution religieuse, politique ou territoriale[8].

Lors des accords de Wye Plantation en , seul Ariel Sharon, homme de droite et ministre des Affaires étrangères, refuse de serrer la main d’Arafat car, selon lui, il a « du sang juif sur les mains ».

Après le , Sharon, qui avait juré en 1982 de le tuer, déclare : « Nous aussi avons notre ben Laden : Arafat »[14]. Les relations entre les deux nations se dégradent d’autant plus que Sharon refuse de le rencontrer. Mais des personnalités de gauche, comme Peres, refusent une telle comparaison.