Jérusalem-Est

Jérusalem-Est est la partie de la ville de Jérusalem située à l'est de la ligne d'armistice de 1949 (au vu des dispositions de la convention d'armistice signée à Rhodes le 3 avril 1949 entre le gouvernement de l'Etat d'Israël et le royaume hachémite de Jordanie). Elle a été conquise par les forces armées israéliennes dès le 7 juin 1967 puis a été annexée par Israël[1], mais cette annexion est contestée par la communauté internationale qui considère ce secteur comme un territoire occupé. Il inclut différents sites d'importance religieuse pour les religions abrahamiques, notamment la vieille ville et ses lieux saints : le Mur des Lamentations, le Saint-Sépulcre, la mosquée al-Aqsa et le mont du Temple / esplanade des Mosquées.

| Jérusalem-Est | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Gouvernorat palestinien | Jérusalem |

| Démographie | |

| Population | 542 400 hab. (2016) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 31° 47′ nord, 35° 14′ est |

| Localisation | |

Les définitions israéliennes et palestiniennes de Jérusalem-Est sont différentes[2].

Le statut de Jérusalem, ville sainte au titre des trois religions juive, chrétienne et musulmane, a été décrit comme « l'un des problèmes les plus insolubles du conflit israélo-palestinien », avec des revendications de souveraineté sur Jérusalem ou des parties de celle-ci[3].

Présentation

Selon le plan de partage de la Palestine voté par l’ONU par la résolution n°181 le , la ville de Jérusalem (ainsi que Bethléem) devait être placée sous juridiction internationale et devenir un corpus separatum, qui ne soit géré ni par le futur État juif ni par le futur État arabe, les deux Etats étant prévus par le plan onusien.

Mais, lors de la première guerre israélo-arabe en mai 1948, les belligérants ne respectent pas cette résolution. Alors que les Israéliens contrôlent la partie ouest de la ville (soit environ 36 kilomètres carrés) dès la création de l'Etat juif le 14 mai 1948, la partie Est, d'une superficie d'environ 6 kilomètres carrés, passe sous contrôle des forces armées de la Légion arabe jordanienne. La jeune armée israélienne (formée officiellement le 26 mai 1948, par ordonnance du gouvernement provisoire israélien, à partir des unités du Palmach, de la Haganah, de l'Irgoun et du Lehi), va essayer lors de l'opération Kedem (en) de conquérir la partie Est le 16 juillet 1948 mais elle échoue à le faire et le général israélien David Shealtiel, alors commandant du secteur de Jérusalem, ordonne le retrait des troupes israéliennes, après n'avoir pas pu conquérir la zone orientale de la ville. En 1948, Jérusalem-Est a environ 70 000 habitants et passe sous contrôle " de facto " du jeune royaume hachémite de Jordanie.

A compter du au matin, soit deux jours après le déclenchement par l'Etat d'Israël de la guerre des Six Jours, Jérusalem-Est passe sous contrôle d’Israël après sa conquête par les parachutistes de la 55e brigade d'infanterie placée sous l'autorité du général Uzi Narkiss, ancien attaché militaire israélien en France et ancien élève de l'École Supérieure de Guerre à Paris. Depuis cette date, Jérusalem-Est est administré comme une partie de la ville de Jérusalem, considérée par l'État d'Israël comme étant sa capitale depuis les discours du 9 et 13 décembre 1949 du chef du gouvernement israélien à la Knesset et la déclaration unilatérale du gouvernement israélien du 31 janvier 1950 faite par le chef du gouvernement israélien, David Ben Gourion, déclarant que « Jérusalem est la capitale de l'État juif ». Tous les anciens services de Jérusalem-Est, qui étaient sous compétence jordanienne depuis la conquête de cette partie de la ville fin mai 1948, sont dissous par les autorités israéliennes à compter du 28 juin 1967 et les personnels municipaux sous ancien statut jordanien qui le désiraient pouvaient continuer à servir, sous la direction de la nouvelle municipalité israélienne. Le conseil municipal de Jérusalem-Est et son maire, Ruhi Al Khatib, sont congédiés. Le maire de Jérusalem-Est, qui s'est opposé à la dissolution du conseil municipal de Jérusalem-Est et des services municipaux placés sous son autorité fera par ailleurs l'objet en avril 1968 d'une expulsion de la ville par les autorités israéliennes vers la Jordanie et ne pourra jamais revenir dans sa ville, même à l'occasion de la maladie de sa femme, atteinte de cancer.

Le 27 juin 1967, est adoptée par le Parlement israélien, une loi relative au statut de Jérusalem qui affirme l'accès libre aux lieux saints musulmans, chrétiens et juifs, tous situés dans l'ancien secteur jordanien de Jérusalem-Est. A la même période, le gouvernement israélien crée un ministère nouveau, qui est intitulé « ministère de Jérusalem et de la tradition » qui a pour but de faire gérer notamment les nouveaux plans d'urbanisme, afin d'implanter des colonies juives sur le territoire de Jérusalem-Est ou dans les communes jouxtant Jérusalem-Est.

Fin juin 1967, le conseil des ministres de l’État d'Israël décide unilatéralement d'augmenter fortement la superficie de Jérusalem d'environ 70 kilomètres carrés, en incorporant Jérusalem-Est (soit 6 km²) et 28 villages et villes arabes (comme Bethléem), proches de Jérusalem-Est (soit environ 64 km²). Ainsi, le nouveau territoire de Jérusalem compte environ 108 kilomètres carrés, réunissant les 38 km² de l'ancien territoire de Jérusalem Ouest, conquis par l'armée israélienne à la fin du mois de mai 1948 et les 70 km², faisant suite à la conquête de Jérusalem-Est (le 7 juin 1967) et des communes de Cisjordanie, conquises à compter du 10 juin 1967, à la fin de la guerre des Six Jours.

Par un arrêté pris le par le gouvernement israélien, la superficie de Jérusalem est encore augmentée et passe à plus de 125 kilomètres carrés. Cette décision est prise en considération de la loi fondamentale du adoptée par la Knesset qui déclare que Jérusalem, la capitale de l’État juif, est unifiée et indivisible.

L'occupation et l'annexion israéliennes depuis le 7 juin 1967 ont été constamment condamnées par le conseil de sécurité de l'O.N.U. et par la communauté internationale, à l'exception notable des États-Unis qui se sont abstenus lors du vote des résolutions 476 et 478 du Conseil de sécurité.

Jérusalem-Est est revendiquée à son tour par la Palestine en tant que capitale, appelée Al Quds (en arabe : القدس). La Jordanie a quant à elle cessé ses revendications sur la ville depuis les accords de paix israélo-jordaniens de 1994, à l'exception du complexe du mont du Temple qu'elle continue de gérer, y compris après sa conquête par l'armée israélienne le 7 juin 967.

Historique récent de Jérusalem-Est

Guerre israélo-arabe de 1948 et division de Jérusalem

Le 29 , à la suite d'un rapport présenté par le diplomate Folke Bernadotte, envoyé spécial de l'O.N.U., et des travaux du Comité Spécial des Nations unies relatif à la Palestine (connu sous ses initiales en anglais : U.N.S.C.O.P.), l'Assemblée générale des Nations unies vote la résolution n°181 portant plan de partage de la Palestine, territoire passé sous contrôle britannique dès décembre 1917 avec la conquête de Jérusalem par l'armée britannique, sous la direction du général Allenby et administré sous mandat britannique acté en 1922, par décision de la Société des Nations (S.D.N.). Ce plan de l' O.N.U. du 29 novembre 1947 prévoit la création d'un État juif (qui aurait droit à 55 % de la superficie alors que la population juive est, à cette époque, d'environ 650 000 personnes et représente environ 31 % de la totalité de population de la Palestine, alors sous mandat britannique) et d'un État arabe (pour le restant de la superficie, pour une population d'environ de plus d'1,1 million d'habitants, selon le bilan statistique effectué à la fin de l'année 1945 par les autorités britanniques). Jérusalem et Bethléem aux alentours devaient être placés sous juridiction internationale, celle de l'O.N.U., en tant que corpus separatum. Sur la totalité des 56 pays alors présents au sein de l' O.N.U., 33 votent en faveur de la création des deux Etats séparés et de la zone internationale de Jérusalem et Bethléem ; 10 votent contre et 13 s'abstiennent, dont la Grande-Bretagne.

La résolution n'est cependant pas respectée par les protagonistes. Fin mai 1948, la Légion arabe, commandée alors par le futur général de l'armée jordanienne, Abdullah El Tell (en) conquiert la zone Est de Jérusalem et est victorieuse face aux forces armées israéliennes[4]. A la même période, Jérusalem Ouest est conquise par la jeune armée israélienne (Tsahal), réunissant la Haganah, le Palmach et les groupes sionistes de droite Irgoun et Lehi, créée par ordonnance du gouvernement provisoire israélien le 26 mai 1948. Les habitants juifs habitant l'Est de la ville - plus de 3000 personnes - résidant dans le secteur conquis par la Légion arabe jordanienne sont expulsés de leurs maisons et doivent se rendre alors dans le secteur ouest de Jérusalem, devenu secteur israélien. Leurs habitations sont soit détruites soit pillées et près de 30 synagogues et écoles religieuses (yeshivas) sont détruites par les unités du Génie de la Légion arabe.

Après les accords d'armistice conclus à Rhodes le 3 avril 1949 entre le royaume hachémite de Jordanie et l' Etat juif, Israël se maintient sur tous les territoires qu'il a conquis au cours de la guerre israélo-arabe de 1948/1949 ; ainsi, il gagne ainsi environ 23 % en plus de la superficie initiale du territoire juif prévu dans le plan de partage du 29 novembre 1947, qui devait représenter environ 55 % de l'ancienne superficie de la Palestine sous contrôle britannique. L'Etat juif détient, ainsi en avril 1949, 78 % de la superficie totale de la superficie de la Palestine, qui a vu le départ dès le 15 mai 1948 du dernier représentant britannique (haut commissaire en Palestine).

Dès 1950, Israël fait de Jérusalem-Ouest sa capitale « de facto » ; s'y implantent notamment les ministères, la Présidence de l'Etat, la Grande Synagogue, la Cour Suprême, l'Assemblée nationale ou Knesset, la Banque Nationale, le Musée d'Israël, le site du souvenir de l'Holocauste ou Shoah en hébreu : Yad Vashem, la direction générale de la police d'Israël, le nouvel hôpital de la Hadassah (avec en son sein la synagogue dont les décors ont été peints par Marc Chagall), les sièges des fédérations de kibboutz et de moshav, etc....

Une déclaration unilatérale du gouvernement israélien faite dès le 31 janvier 1950 proclame Jérusalem comme étant la capitale de l'Etat d'Israël créé le 14 mai 1948 à Tel-Aviv, par le Conseil du Yishouv, présidé par David Ben Gourion. Le chef du gouvernement israélien avait déjà par deux fois, le 9 et 13 décembre 1949, précisé devant la Knesset que « Jérusalem était naturellement la capitale de l'Etat juif » ; ces deux affirmations n'avaient été contestées par aucun député présent, de toutes tendances politiques, lors de la première législature de la Knesset, à la suite des élections législatives de janvier 1949.

L'Etat d' Israël devient membre de l'ONU, le 11 janvier 1949, après avoir été reconnu dès le 15 mai 1948 par l'Union Soviétique, second pays à reconnaître l'Etat juif, après les Etats-Unis (reconnaissance effectuée le 14 mai, selon la volonté expresse du président Harry Truman, 11 minutes seulement après la fin de la lecture de la proclamation d'Indépendance de l'Etat d'Israël par David Ben Gourion, qui a eu lieu à 16 H 00 heures locales à Tel Aviv, dans une des salles du Musée des Beaux Arts), et la Grande-Bretagne, ayant également établi des relations officielles avec le nouvel Etat, également au lendemain de la fin du mandat britannique fixée au 15 mai, soit le 16 mai 1948. La France, qui avait pourtant soutenu les divers groupes sionistes sur son sol et qui avait permis le départ par exemple de bateaux d'armes et de munitions pour la Haganah et l'Irgoun, puis des bateaux d'immigrants clandestins, notamment le célèbre Exodus 1947 du port de Sète, reconnaît de facto l'Etat d' Israël, le 24 janvier 1949, par la lettre signée par M. Chauvel, alors directeur des affaires politiques du ministère des affaires étrangères (ayant délégation de Robert Schumann, alors ministre en titre) adressée à M. Fisher, représentant de l'Etat d'Israël à Paris. La reconnaissance de jure par la France de l'Etat d'Israël aura lieu le 20 mai 1949.

A la même période, Jérusalem-Est, qui avait été conquis par les forces armées jordaniennes dès le 28 mai 1948, est ensuite géré par le pouvoir jordanien puis annexé en 1950 par le royaume hachémite de Jordanie, en même temps que la Cisjordanie. Le roi de Jordanie fait appliquer les mêmes lois et règlements que dans l'ancienne Transjordanie, située à l'est du Jourdain, émirat créé en 1922 par les Britanniques, au moment où la Société des Nations a décidé de confier au Royaume Uni le mandat d'administration et de gestion d'une partie des terres de l'ancien Empire ottoman, qui avait été défait en 1918 par les puissances alliées et qui s'est ensuite écroulé, pour laisser place en 1923 à un nouvel Etat, " la République de Turquie " avec comme dirigeant principal Kemal Ata Turk .

Le , le roi Abdallah Ier qui s'était fait proclamer « roi de Palestine » le 1 er décembre 1948 à Jéricho, est assassiné à Jérusalem devant la mosquée Al-Aqsa par un jeune militant palestinien[5], qui lui reprochait ses contacts passés avec des leaders sionistes, tel Chaïm Weizmann ou Golda Meïr, jusqu'en avril 1948.

Si les nouvelles lignes d'armistice établies entre les belligérants, fixées à la suite de la victoire d'Israël sur les forces jordaniennes, le 3 avril 1949, sont reconnues par l'essentiel de la communauté internationale, l'annexion de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est par la Jordanie ne furent reconnues entre 1950 et 1967 que par trois pays : le Royaume-Uni, l'Iraq et le Pakistan[6].

Guerre des Six Jours et annexion de Jérusalem-Est

Lors de la guerre des Six Jours, Jérusalem-Est, dès le 7 juin 1967, est conquise par les parachutistes de l'armée israélienne appartenant à la 55e brigade d'infanterie, commandée par le général Uzi Narkiss, ancien colonel attaché militaire à l'ambassade de l'État d'Israël à Paris, après y avoir également suivi les cours de l' Ecole Supérieure de Guerre.

Les Israéliens découvrent alors l'ampleur des destructions et des profanations que les lieux saints juifs situés dans l'ancienne zone Est de la ville qui ont lieu pendant la période de gestion jordanienne. Le consul général de France, alors en fonction, en témoigne lui-même dès le : dans le camp militaire de la Légion arabe d'Al-Azarié, « les fondations, le dallage, les enceintes, les routes et les chemins intérieurs jusqu'aux lieux d'aisance [...] ont été construits dans une très grande mesure avec des pierres tombales juives provenant du mont des Oliviers et portant, bien visibles, les inscriptions funéraires ». Dans la vieille ville de Jérusalem, plus de 30 synagogues ont été incendiées et détruites par les Jordaniens lors de la guerre de 1948 ou immédiatement après la guerre [5].

Dans la nuit du 10 au 11 juin 1967, les habitants palestiniens du quartier des Magrébins, qui jouxte le mur des Lamentations, sont expulsés par l'armée israélienne et leurs habitations sont ensuite détruites en deux jours environ ; il est ensuite proposé aux expulsés une indemnisation jugée ridicule par les habitants (équivalent de quelques centaines de francs français de l'époque). Le professeur français Vincent Lemire détaille ces opérations et leur préparation dans son livre paru en fin janvier 2022 intitulé " Au pied du Mur- Vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem (1187/1967) ", paru aux éditions du Seuil. La destruction des maisons n'est pas faite par des éléments du Génie de l'armée israélienne mais elle est effectuée par des personnels de la société Solel Boneh (en), plus vieille société de construction et coopérative du bâtiment et des travaux publics fondée en 1921 par des immigrants juifs d'origine askhénaz. Cette décision a été décidée dès le 9 juin 1967 par le maire, Teddy Kollek, afin de créer un large lieu de rassemblement le long du Mur des Lamentations. Auparavant, la surface pour aller prier le long du Mur des Lamentations était équivalente à un chemin d'accès d'environ de 60 mètres de long sur 4 mètres de large,bordée de maisons. A la suite de la destruction de ces bâtiments, se crée ainsi la grande place, près du Mur, qui permet aux Juifs de prier le long du Mur, vestige du Temple, détruit en l'an 70 par les Romains, à la fin de la première guerre judéo-romaine. Il avait été prévu dans les conditions d'armistice entre la Jordanie et Israël conclues le 3 avril 1949, que les Juifs établis en Israël ou venant d'autres pays pourraient se rendre auprès du Mur des Lamentations afin d' y prier, quand ils le désireraient, en groupe. Mais les autorités jordaniennes n'ont jamais respecté cette disposition à compter du 3 avril 1949 et ce jusqu'au 7 juin 1967, jour où Jérusalem-Est fut conquise par l'armée israélienne.

La loi fondamentale relative à Jérusalem est votée par la Knesset le 30 juillet 1980 et la ville est alors considérée comme " unifiée et capitale de l'Etat d'Israël " : son statut de capitale de l'État d'Israël est alors officiellement réaffirmée, car depuis janvier 1950 le gouvernement israélien avait déjà déclaré de façon unilatérale que " Jérusalem était la capitale de l'État juif ". Cette loi spécifique du 30 juillet 1980 et qui concerne la totalité de Jérusalem et ne faisant plus référence aux notions de Jérusalem Ouest et de Jérusalem-Est est contestée depuis par la communauté internationale, sauf par les États-Unis qui ont reconnu la " compétence " d'Israël sur la ville de Jérusalem, sans préciser son contour ni sa superficie, en 2017, à l'occasion du transfert de leur ambassade à Jérusalem . La citoyenneté israélienne a été proposée aux habitants arabes de Jérusalem-Est, dès sa prise de contrôle par l'armée, à compter du 7 juin 1967 ; un titre de résidence de couleur bleue est donnée aux habitants arabes du secteur conquis depuis le 7 juin 1967 et permet aux détenteurs une circulation libre à Jérusalem. Il donne droit au système de santé et de sécurité sociale israélienne. Mais la quasi-totalité de la population arabe (alors de 85 000 habitants) préfère garder leur nationalité jordanienne, accordée aux habitants l'Est de la ville, conquise par les forces armées jordaniennes à la fin du mois de mai 1948.

Le 1967, la Knesset vote la loi sur la protection des lieux saints[7] et le lendemain le gouvernement israélien étend la zone administrative de la municipalité de Jérusalem Ouest à sa partie arabe (Jérusalem-Est)[8]. Cette initiative est immédiatement condamnée par la résolution 2253 de l'Assemblée générale des Nations unies puis le par la résolution 252 du Conseil de sécurité des Nations unies qui :

- « réaffirm[e] que l'acquisition de territoire[s] par la conquête militaire est inadmissible » et que « toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël (…) qui tendent à modifier le statut juridique de Jérusalem sont non valables et ne peuvent modifier ce statut[9]. »

Le 28 juin 1967, la municipalité arabe de Jérusalem-Est fait l'objet d'une dissolution par les autorités israéliennes, le personnel de l'ancienne municipalité jordanienne devant s'intégrer dans les services de la municipalité israélienne de la ville, dont le maire était Teddy Kollek, personnalité travailliste. En cas de refus, les employés et cadres jordaniens ont fait l'objet de licenciements. Le conseil municipal de Jérusalem Est n'existe plus et le maire de Jérusalem-Est, Ruhi Al Khatib, sera expulsé quelques mois plus tard, en mars 1968, en raison de son opposition à la dissolution des structures municipales de Jérusalem-Est, vers la Jordanie ; il ne pourra jamais revenir à Jérusalem-Est, même à l'occasion de la grave maladie de sa femme, qui était restée, avec leurs enfants, dans l'ancien secteur de Jérusalem-Est.

Le , la Knesset (sauf les députés arables israéliens) vote une « loi fondamentale » - qui ne peut être modifiée qu'avec une majorité qualifiée - faisant de Jérusalem réunifiée[10], la capitale d'Israël[11]. Cette annexion est condamnée par les résolutions 476 et 478 du Conseil de sécurité qui affirme notamment :

- « affirme que l'adoption de la « loi fondamentale » par Israël constitue une violation du droit international et n'affecte pas la maintien en application de la convention de Genève (…) dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis juin 1967, y compris Jérusalem »[12]. La résolution appelle également les « États qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la Ville sainte »[12].

À la suite de la conquête de Jérusalem-Est par l'armée israélienne, une procédure d'expulsion en juin 1967 d'environ 4 000 habitants arabes qui étaient résidents dans la vieille ville a été décidée par le gouvernement israélien. Toutes les habitations laissées vides de biens sont ensuite affectées à des familles juives. A compter du 10 juin 1967, le maire de Jérusalem Ouest, Teddy Kollek, prend les dispositions administratives et techniques afin de détruire les maisons du quartier des Magrébins, le long du Mur des Lamentations ou « Kotel » en hébreu romanisé, cette destruction étant terminée en deux jours et ayant été faite par du personnel de la société israélienne « Solel Boneh » ; ainsi, est créée la grande place qui permet aux Juifs de se rassembler afin de prier, ce qui leur avait été interdit de 1949 à 1967 alors que la Jordanie l'avait expressément prévue, dans les accords d'armistice du 3 avril 1949.

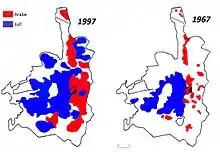

Populations

Le gouvernement israélien met en place, à compter de la fin de l'année 1967, une politique de logements destinés aux nouveaux immigrants juifs et aussi à des Israéliens désireux d'avoir des facilités de logement, garanties par l’État d'Israël. La population juive de Jérusalem-Est - inexistante de 1948 à 1967, en raison de son expulsion par les autorités jordaniennes - croît constamment jusqu'à atteindre environ 230 000 habitants, en 2023. Pour mémoire, la population arabe de Jérusalem-Est était d'environ 80 000 habitants (dont environ 25 000 chrétiens) avant la conquête et l'annexion de la partie Est de cette ville par Israël.

À compter de 1968, il n'est plus fourni officiellement par le Bureau Central des Statistiques israélien (ICBS) de décomptes séparés de population de Jérusalem-Est et de Jérusalem-Ouest. Toutefois, des comptages des habitants de Jérusalem-Est sont faits soit par le Bureau palestinien de statistiques (depuis sa création en 1994), soit par des organisations israéliennes de droits de l'homme.

Fin 2008, la population de Jérusalem-Est est de 456 300 habitants, comprenant 60 % des habitants de Jérusalem. Parmi ceux-ci, 195 500 (43 %) sont juifs (comprenant 40 % de la population juive de Jérusalem dans son ensemble) et 260 800 (57 %) arabes. Parmi les Arabes, 95 % sont musulmans et les 5 % restants chrétiens[13]. Cette même année, le Bureau central palestinien des statistiques rapporte que le nombre de Palestiniens vivant à Jérusalem-Est s'élève à 208 000 habitants selon un recensement récemment achevé[14].

Fin 2008, les principaux quartiers arabes de Jérusalem-Est comprennent Shuafat (38 800 habitants), Beit Hanina (27 900), le quartier musulman de la vieille ville (26 300), At-Tur dont As-Sawana (24 400). Les principaux quartiers juifs de Jérusalem-Est sont Ramot (42 200 habitants), Pisgat Ze'ev (42 100), Gilo (26 900), Neve Yaakov (20 400), Ramat Shlomo (15 100) et Talpiot-Est (12 200). La vieille ville (y compris le quartier musulman déjà mentionné) compte une population arabe (musulmane et chrétienne) de 36 681 et une population juive de 3 847[15].

En 2016, la population de Jérusalem-Est s'élève à 542 400 habitants et représente environ 61 % de la totalité de la ville. Les habitants de Jérusalem-Est sont répartis comme suit : 327 700 Arabes (60, 4% où la quasi totalité est musulmane à plus de 96 %, les chrétiens représentant à peine 3,70 % de la population) et 214 600 Juifs (soit 39,6 % des habitants du secteur Est)[16].

Selon l'ONG israélienne La Paix maintenant, les approbations pour la construction dans les colonies israéliennes à Jérusalem-Est ont augmenté de 60 % depuis que Donald Trump est devenu président des États-Unis, en 2017[17].

En 2019, le décompte total pour la municipalité de Jérusalem (sans préciser leur lieu de résidence à l'Est ou à l'Ouest de la Ville des Trois Religions ) s'élève à plus de 920 000 habitants ; quant au district de Jérusalem, il regroupe plus de 1 150 000 habitants. En janvier 2022, selon le recensement effectué par le service statistique israélien, Jérusalem compte plus de 966 000 habitants.

En 2019, à Jérusalem, le nombre de chrétiens s'élève à 12 900 personnes, selon le recensement de la population publié le 21 juin 2019, effectué par l'office central des statistiques israélien. La chrétienté est représentée par 13 églises locales. Le nombre de chrétiens dans la ville représente un peu moins de 10 % de l' ensemble des chrétiens en Terre Sainte, qui est évaluée à environ 150 000 personnes.

Parmi les quartiers arabes de Jérusalem-Est, les quartiers Nord ont tendance à être riches, tandis que les quartiers Sud-Est abritent une population plus pauvre dont les origines sont plus souvent rurales ou tribales. Beaucoup d'Arabes les plus aisés y sont venus du nord d'Israël. Cependant, environ la moitié des Arabes de Jérusalem ont leurs ancêtres qui avaient leurs origines dans le secteur d'Hébron, en Cisjordanie[18].

En 2023, 229 000 Israéliens juifs sont établis à Jérusalem-Est[19]. Lors de la conquête de Jérusalem-Est par Israël, terminée le 7 juin 1967, il n'y avait aucun Juif dans cette partie de la ville car les quelque 3000 Juifs qui résidaient jusqu'en juin 1948, dans la vieille ville, avaient tous été expulsés lors de la prise de contrôle de cette partie de Jérusalem par la Jordanie.

Création de l'État de Palestine

Le , le Conseil national palestinien déclare l'indépendance de la Palestine, avec Jérusalem pour capitale, « Au nom de Dieu, clément et miséricordieux »[20]. Lors d'une conférence de presse internationale, le 14 décembre, Yasser Arafat souligne l'approbation par l'OLP de la résolution 181 comme base de l'indépendance palestinienne et des résolutions 242 et 338 comme base des négociations avec Israël. Il affirme également la position de l'OLP, selon laquelle Israël a le droit d'exister dans la paix et la sécurité et le renoncement absolu à toutes les formes de terrorisme[21]. Le , l'Assemblée générale des Nations unies adopte à 136 voix pour, 2 contre (Israël et les États-Unis) et 2 abstentions (Canada et Costa Rica)[22], la résolution 43/176, déclarant qu'il s'agit de l'« État arabe » prévu par le plan de partage de la Palestine de 1947[23]. Le lendemain, elle adopte à 104 voix pour, 2 contre et 36 abstentions la résolution 43/177 qui prend acte de la déclaration et « affirme le droit au peuple palestinien le droit d'exercer sa souveraineté dans les territoires occupés depuis 1967 »[24] - [25]. En février de l'année suivante, 89 États reconnaissent la Palestine[24]. Ces développements politiques se déroulent parallèlement à la Première Intifada commencée en décembre 1987 et en sont fortement influencés[26].

Jérusalem-Est est revendiquée par les Palestiniens comme capitale de leur État. L'OLP y disposait d'une représentation semi-officielle, la Maison de l'Orient (en), fermée de force par Israël durant la Seconde Intifada[27].

La Loi fondamentale du 30 juillet 1980 votée par la Knesset est amendée le par cette même assemblée et interdit toute remise en cause de la souveraineté israélienne sur toute l'étendue de Jérusalem, au sens où l'Etat d'Israël l'avait défini et décidé dès la première loi sur le statut de Jérusalem et des lieux saints du 27 juin 1967[28].

Droit international

Dans un avis consultatif rendu le et traitant notamment des « conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé », la Cour internationale de justice fait référence à plusieurs reprises à Jérusalem-Est en tant que territoire palestinien occupé[29] - [30].

Le 6 décembre 2017, le président Donald Trump, revendiquant une nouvelle approche sur le conflit israélo-palestinien, officialise la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem en tant que capitale de l'Etat d'Israël et donne des instructions pour y transférer l'ambassade[31] - [32]. Mais le gouvernement des Etats-Unis ne précise pas alors l'étendue et la compétence de l'Etat d'Israël, sur le territoire de Jérusalem.

Les États-Unis inaugurent officiellement leur ambassade à Jérusalem le [33], suivis par le Guatemala le [34]

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme estime que les possibles expulsions de familles palestiniennes pour laisser place à des colons pourraient constituer des crimes de guerre. Selon la police israélienne, quinze Palestiniens ont en effet été arrêtés le 6 mai 2021 après des heurts entre forces de sécurité israéliennes et manifestants contre l'éviction de familles palestiniennes à Jérusalem. Les heurts ont éclaté à Cheikh Jarrah, un quartier de Jérusalem-Est au cœur d'une vive bataille devant les tribunaux sur le sort de familles palestiniennes menacées d'éviction au profit de colons israéliens[35] - [36]. La Cour suprême d'Israël devait examiner l'affaire le 10 mai, sachant que, selon la loi israélienne, si des Juifs peuvent prouver que leur famille vivait à Jérusalem-Est avant la guerre israélo-arabe de 1948, ils peuvent demander que leur soit rendu leur « droit de propriété »[37] mais le 9 mai, cette audience est repoussée et les expulsions suspendues. Ces expulsions ont provoqué la colère des Palestiniens et un tollé au niveau international, les alliés arabes d’Israël et les États-Unis ayant exprimé leur inquiétude à ce sujet[38] et que des heurts opposent Palestiniens et police israélienne[39]. Finalement, en octobre 2021, la Cour suprême d'Israël propose un compromis par lequel « les familles palestiniennes seront considérées comme des résidents protégés pendant 15 ans ou jusqu’à ce qu’un autre arrangement soit trouvé. »[40].

Statut des habitants

Après la conquête de Jérusalem-Est le 7 juin 1967 par l'armée israélienne, les habitants arabes de Jérusalem-Est, qui étaient de juin 1948 à juin 1967 des ressortissants jordaniens, ne le sont plus. L'Etat d'Israël offre un statut particulier, celui de « résident » et ils ont la possibilité de devenir citoyens de l'Etat d'Israël, ce que la quasi-totalité des habitants de l'ancien secteur jordanien a refusé. Ils payent depuis 1968 leurs impôts à l’État juif et bénéficient de tous les droits sociaux dont un accès au système de santé israélien. Ne disposant que d'une carte de résident accordée par Israël depuis juin 1967 ou de leur titre d'identité jordanien obtenu avant juin 1967, pour les habitants nés avant 1967, ils n'ont pas droit à un passeport délivré par l'Etat juif . Ils peuvent voter qu’aux élections municipales mais ne votent pas aux élections législatives : ils n'ont pas de députés à la Knesset, Assemblée nationale de l'Etat d'Israël. Toutefois, certains Palestiniens de Jérusalem-Est, 1 800 en 2020, très peu nombreux par rapport à l'ensemble de la population arabe habitant Jérusalem-Est, soit plus de 327 000 personnes en 2016, ont commencé à demander la nationalité israélienne[41].

La ligne verte

La qualification de « Jérusalem-Est » doit s'entendre « à l'est de la ligne verte » et non « à l'est de Jérusalem » car la plupart de ses quartiers ne sont pas situés à l'est de la ville, mais au centre avec la vieille ville ou au nord (par exemple Cheikh Jarrah) ou au sud (par exemple Jabel Mukaber (en)). À l'est de Jérusalem, se trouvent le mont des Oliviers et son grand cimetière juif ainsi que des institutions religieuses chrétiennes et de nombreuses mosquées.

La frontière qui séparait Jérusalem entre la partie Ouest et la partie Est, appelée " Ligne verte ", fut la conséquence de la première guerre israélo-arabe (1948-1949) ; cette ligne de démarcation n'existait pas avant la fin des hostilités entre Israéliens et Jordaniens en mai 1948 et les accords d'armistice entre les deux Etats du 3 avril 1949. Initialement prévu pour faire partie d'un district sous juridiction internationale (ou corpus separatum incluant également la ville de Bethléem), selon la résolution adoptée le 29 novembre 1947 par l'assemblée générale des Nations unies qui comptait alors un total de 56 pays membres, Jérusalem fut un enjeu de la guerre et le lieu de nombreux combats.

La partie Ouest, conquise par les forces israéliennes avant la fin du mois de mai 1948, fut annexée par Israël avec reconnaissance de facto d'une partie de la communauté internationale ; c'est dans ce secteur que furent établis la présidence de l'Etat d'Israël, la Cour Suprême, les ministères, le siège des fédérations de kibboutz et de moshav, le siège de la radio-télévision publique, la direction générale de la police, etc... . La partie Est, qui fut conquise par la Légion arabe commandée par Glub Pacha, au service de la Jordanie, fut annexée par le royaume hachémite de Jordanie en 1950 avec une reconnaissance officielle par la Grande-Bretagne et deux pays arabes (Irak et Pakistan), les autres pays prenant seulement acte que Jérusalem-Est était devenue depuis l'armistice du 3 avril 1949 une partie du royaume hachémite de Jordanie.

Les Jordaniens ont perdu le contrôle total de Jérusalem-Est dès le 7 juin 1967 et de toutes les villes et villages en Cisjordanie après le 10 juin 1967. Les dirigeants israéliens annoncèrent alors officiellement ce qu'ils considèrent comme étant la « réunification » de la ville de Jérusalem par une loi du 23 juin 1967, augmentant notamment la superficie de la ville à plus de 72 kilomètres carrés et la proclamèrent « Capitale éternelle et indivisible d'Israël ». Quant à la Loi de Jérusalem adoptée par la Knesset le 30 juillet 1980, par la quasi-totalité des députés (sauf par les députés arabes), elle est une loi dite " fondamentale " relatif à l' Etat juif : elle ne peut être modifiée sans un vote majoritaire du nombre des députés. L'appellation Jérusalem-Est est toujours utilisée par l'ONU qui ne reconnaît nullement l' annexion de la partie de la ville conquise par les parachutistes israéliens depuis le 7 juin 1967.

Le gouvernement israélien ne fait aucune distinction entre les deux parties de la ville depuis la conquête par son armée du secteur de Jérusalem-Est. On trouve cependant dans certains documents officiels israéliens les termes anglais de east Jerusalem ou eastern Jerusalem. Cette portion de la ville est en revanche considérée comme territoire occupé par l'ONU et par la majorité de ses États membres. La résolution 478 du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 20 août 1980 présente l'annexion par Israël de cette partie de Jérusalem comme une violation du droit international.

Richesses de la vieille ville

Jérusalem-Est est particulièrement riche :

- Sur un plan religieux, symbolique et historique

- Pour le judaïsme : c'est là que se trouvent l'ancienne cité de David, Sion ; le mont du Temple et le Mur occidental (dit Mur des Lamentations) ; le cimetière du mont des Oliviers, départ attendu de la résurrection des morts lors de la fin des temps ; l'ancien quartier juif de la vieille ville[10].

- Pour le christianisme : c'est là que se trouvent le Saint-Sépulcre (le Golgotha et la basilique de la Résurrection) ; le Cénacle (lieu de la Cène, de la Pentecôte, etc.) ; les sanctuaires du mont des Oliviers (Gethsémani, dôme de l'Ascension et, au-delà, Béthanie) ; l'église Sainte-Anne et des souvenirs d'un miracle du Christ ; des sanctuaires mariaux (nativité de Marie, Dormition, Assomption) ; le mont du Temple ; le lieu des martyres de Saint-Étienne et Saint-Jacques ; les quartiers chrétien et arménien de la vieille ville.

- Pour l'islam : c'est là que se trouvent l'esplanade des Mosquées (Al-Aqsa ) qui est le troisième lieu saint de l'islam et comprend différentes mosquées dont la mosquée Al Qibli et le dôme du Rocher, lieux de prières, souvenirs liés à Abraham et à Mahomet qui s'y rendit, et lieu où est attendu le Jugement dernier.

Galerie

Synagogue Tiferet Israel construite entre 1857 et 1871 dans la vieille ville et détruite en 1948 (photo datant de 1940 environ).

Synagogue Tiferet Israel construite entre 1857 et 1871 dans la vieille ville et détruite en 1948 (photo datant de 1940 environ)..jpg.webp)

Eglise du Saint Sepulcre où se trouve le tombeau du Christ

Eglise du Saint Sepulcre où se trouve le tombeau du Christ Jérusalem-Est et la barrière de séparation israélienne en arrière-plan.

Jérusalem-Est et la barrière de séparation israélienne en arrière-plan.

Villes jumelées

Jérusalem-Est (représentée par son gouverneur nommé par l'Autorité palestinienne)[42] est jumelée avec :

En 2005, des accords ont été signés entre l'Autorité palestinienne et l'Algérie pour jumeler Jérusalem-Est avec Skikda.

Coopération décentralisée

Belfort a développé des projets de coopération avec le centre culturel français de Jérusalem-Est « Chateaubriand » pour poursuivre des coopérations éducatives et culturelles et aussi avec l'université palestinienne Al Quds de Jérusalem-Est (2007 et 2008), le Conservatoire Edward Saïd de Jérusalem en 2011 et l'école de filles du camp de réfugiés de Shu'fat[43].

Notes et références

- Philippe Rekacewicz & Dominique Vidal, « Comment Israël confisque Jérusalem-Est », sur Le Monde diplomatique, (consulté le )

- (en) Leila Farsakh, Palestinian Labour Migration to Israel: Labour, Land and Occupation, Routledge, (ISBN 978-1-134-32848-2, lire en ligne), p. 9

- (en) Leigh Phillips, « EU rebukes Israel for Jerusalem settlement expansion », sur EUobserver, (consulté le )

- Lemire et al. 2016, p. 384

- Vincent Lemire, « L'impossible capitale », sur www.lhistoire.fr, L'Histoire n° 436 (consulté le ), p. 34-45

- Eyāl Benveniśtî, The international law of occupation, Princeton University Press, 2004 (ISBN 0-691-12130-3), p. 108.

- Catherine Dupeyron, Chrétiens en Terre sainte, Albin Michel, (lire en ligne), page 173.

- Jean Halpérin et Georges Lévitte, Jérusalem, l'unique et l'universel : données et débats, Presses Universitaires de France, (lire en ligne), page 114.

- Texte de la résolution 252 du Conseil de sécurité.

- « Si je t’oublie jamais, Jérusalem, que ma droite me refuse son service ! Que ma langue s’attache à mon palais, si je ne me souviens toujours de toi, si je ne place Jérusalem au sommet de toutes mes joies ! », Psaume 137:5-6

- (en) Bernard Reich et David H. Goldberg, Historical Dictionary of Israel, Scarecrow Press, (lire en ligne).

- Texte des résolutions 476 et 478 du Conseil de sécurité.

- (en) Choshen, Maya ; Korach, Michal, « Jerusalem, Facts and Trends 2009–2010 (Wayback Machine) » (pdf), sur web.archive.org, (consulté le )

- (en-US) « Palestinians grow by a million in decade », sur The Jerusalem Post | JPost.com, (consulté le )

- (en) Jerusalem Institute for Israel Studies., « Statistical Yearbook of Jerusalem 2009/10 / Table III/14 – Population of Jerusalem, by Age, Quarter, Sub-Quarter and Statistical Area, 2008 (Wayback Machine) », sur web.archive.org, (consulté le )

- (en-US) Jerusalem Institute for Policy Research, « פרסומים – מכון ירושלים למחקרי מדיניות », sur Jerusalem Institute for Policy Research, (consulté le )

- (en) « New data shows Israeli settlement surge in east Jerusalem », sur AP NEWS, (consulté le )

- (en-US) Peggy Cidor, « Who are the Arabs of Jerusalem? », sur The Jerusalem Post | JPost.com, (consulté le )

- Clothilde Mraffko, « Le gouvernement israélien fait un pas important vers une annexion de la Cisjordanie », sur Le Monde,

- Déclaration d'indépendance de l'État de Palestine (15 novembre 1988)

- (en) « Text Of Arafat's Opening Statement At News Conference With AM-UN-PLO, Bjt », sur AP NEWS (consulté le )

- (en) A. F. Kassim, The Palestine Yearbook of International Law, 1989, Martinus Nijhoff Publishers, (ISBN 978-90-411-0342-0, lire en ligne), p. 50

- Paul Tavernier, « L'année des Nations Unies - Problèmes juridiques », Annuaire Français de Droit International, vol. 35, no 1, , p. 584–613 (DOI 10.3406/afdi.1989.2920, lire en ligne, consulté le )

- Jean Salmon, Déclaration of the State of Palestine, pp. 48-50 dans Kassim et al., The Palestine Yearbook of International Law, 1989, Martinus Nijhoff Publishers, 1997.

- Textes des résolutions 43/176 et 43/177 de l'Assemblée générale des Nations unies.

- « A/RES/43/21 of 3 November 1988 », sur web.archive.org, (consulté le )

- Olivier Da Lage, « La riposte politique de Sharon », sur RFI, (consulté le ).

- (en) Howard Grief, The Legal Foundation and Borders of Israel Under International Law: A Treatise on Jewish Sovereignty Over the Land of Israel, Mazo Publishers, (lire en ligne), page558.

- Ruth Lapidot, Jerusalem: Some Legal Issues, The Jerusalem Institute for Israel Studies, 2011, p. 24 alinéa 52.

- Cour internationale de Justice, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, 9 juillet 2004.

- « Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël, au risque d’enflammer la région », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

- Vincent Hervouet, Qu'espère Trump en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël ?, Europe 1, 7-1-2017.

- Les États-Unis inaugurent officiellement leur ambassade à Jérusalem

- Après les États-Unis, le Guatemala inaugure son ambassade à Jérusalem

- « Éviction de familles palestiniennes à Jérusalem : l'ONU évoque de possibles crimes de guerre », sur L'Orient-Le Jour,

- Aaron Boxerman, « La Haute Cour étudiera le recours contre les expulsions en cours à Sheikh Jarrah », sur The Times of Israel,

- « Regain de tensions à Jérusalem-Est: 15 personnes arrêtées », sur i24News,

- Aaron Boxerman et Judah Ari Gross, « La Cour suprême reporte l’audience sur les expulsions de Sheikh Jarrah », sur The Times of Israel,

- « A Jérusalem, une audience reportée pour apaiser les tensions après un week-end de violences », sur Le Monde,

- « Sheikh Jarrah : La Cour suprême propose un compromis », sur The Times of israel,

- « À Jérusalem-Est, des Palestiniens ballottés entre deux élections », sur The Times of Israel,

- « Maroc : accord de jumelage entre Rabat et Jérusalem-Est », sur Atlas Info, .

- « Coopérations décentralisées » (consulté le ).

Bibliographie

- Vincent Lemire (dir.), Katell Berthelot, Julien Loiseau et Yann Potin, Jérusalem : Histoire d'une ville-monde, Paris, Flammarion, coll. « Champs Histoire », , 544 p. (ISBN 978-2-08-138988-5, OCLC 961352313, lire en ligne) (aperçu)