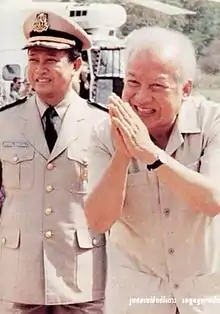

Norodom Sihanouk

Norodom Sihanouk (en khmer : នរោត្តម សីហនុ, Nôroŭtdám Seihănŭ, /nɔroːtɗɑm səjhanuʔ/), né le 31 octobre 1922 à Phnom Penh et mort le 15 octobre 2012 à Pékin, est un homme d'État cambodgien, figure dominante de la vie politique de son pays dans la seconde moitié du XXe siècle. Il a été tour à tour et parfois simultanément roi, Premier ministre, « chef d'État » du royaume, chef de plusieurs gouvernements en exil, puis à nouveau roi.

| Norodom Sihanouk នរោត្តម សីហនុ | ||

.jpg.webp) Norodom Sihanouk en 1983. | ||

| Titre | ||

|---|---|---|

| Roi du Cambodge (2e règne) | ||

| – (11 ans, 3 mois et 23 jours) |

||

| Premier ministre | Hun Sen Norodom Ranariddh Ung Huot Hun Sen |

|

| Prédécesseur | Chea Sim (président du Conseil d'État) | |

| Successeur | Norodom Sihamoni | |

| Chef d'État du Cambodge | ||

| – (11 mois et 16 jours) |

||

| Premier ministre | Penn Nouth | |

| Prédécesseur | Sak Sutsakhan (en) (Comité suprême, République khmère) | |

| Successeur | Khieu Samphân (Président du Praesidium) | |

| – (9 ans, 8 mois et 26 jours) |

||

| Premier ministre | Pho Proeung Penn Nouth Lui-même Nhiek Tioulong Chau Sen Cocsal Chum Norodom Kanthoul Lon Nol Son Sann Penn Nouth Lon Nol |

|

| Prédécesseur | Norodom Suramarit | |

| Successeur | Cheng Heng (intérim) | |

| Premier ministre du Cambodge | ||

| – (2 mois et 27 jours) |

||

| Chef de l'État | Lui-même | |

| Prédécesseur | Penn Nouth | |

| Successeur | Nhiek Tioulong | |

| – (9 mois et 9 jours) |

||

| Régent | Sisowath Monireth Sisowath Kosamak |

|

| Prédécesseur | Sim Var | |

| Successeur | Pho Proeung | |

| – (3 mois et 8 jours) |

||

| Monarque | Norodom Suramarit | |

| Prédécesseur | Sam Yun | |

| Successeur | Sim Var | |

| – (1 mois) |

||

| Monarque | Norodom Suramarit | |

| Prédécesseur | Khim Tit | |

| Successeur | Sam Yun | |

| – (24 jours) |

||

| Monarque | Norodom Suramarit | |

| Prédécesseur | Oum Cheang Sun | |

| Successeur | Khim Tit | |

| – (3 mois et 2 jours) |

||

| Monarque | Norodom Suramarit | |

| Prédécesseur | Leng Ngeth | |

| Successeur | Oum Cheang Sun | |

| – (11 jours) |

||

| Monarque | Lui-même | |

| Prédécesseur | Chan Nak | |

| Successeur | Penn Nouth | |

| – (7 mois et 8 jours) |

||

| Monarque | Lui-même | |

| Prédécesseur | Huy Kanthoul | |

| Successeur | Penn Nouth | |

| – (1 mois et 2 jours) |

||

| Monarque | Lui-même | |

| Prédécesseur | Yem Sambaur | |

| Successeur | Sisowath Monipong | |

| – (4 mois et 26 jours) |

||

| Monarque | Lui-même | |

| Prédécesseur | Poste créé | |

| Successeur | Son Ngoc Thanh | |

| Roi du Cambodge (1er règne) | ||

| – (13 ans, 11 mois et 5 jours) |

||

| Couronnement | ||

| Premier ministre | Lui-même Son Ngoc Thanh Sisowath Monireth Sisowath Youtevong Sisowath Vatchayavong Chean Vam Penn Nouth Yem Sambaur Ieu Koeus Yem Sambaur Lui-même Sisowath Monipong Oum Cheang Sun Huy Kanthoul Lui-même Penn Nouth Chan Nak Lui-même Penn Nouth Leng Ngeth |

|

| Prédécesseur | Sisowath Monivong | |

| Successeur | Norodom Suramarit | |

| Biographie | ||

| Dynastie | Norodom | |

| Nom de naissance | Norodom Sihanouk | |

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Phnom Penh (Cambodge, Indochine française) | |

| Date de décès | [1] | |

| Lieu de décès | Pékin (Chine) | |

| Parti politique | Sans étiquette (1945-1955) Sangkum (1955-1970) Funcinpec (1981-1991) |

|

| Père | Norodom Suramarit | |

| Mère | Sisowath Kossamak | |

| Conjoint | voir famille | |

| Enfants | 14 enfants dont Norodom Bopha Devi Norodom Ranariddh Norodom Sihamoni |

|

|

|

||

| ||

|

|

||

.svg.png.webp) |

|

|

| Monarques du Cambodge Premiers ministres du Cambodge |

||

Nommé le 24 avril 1941, à l'âge de 18 ans, roi du Cambodge alors sous protectorat français il fait accéder son pays à l’indépendance le 17 octobre 1953 avant d’abdiquer, le 3 mars 1955 au profit de son père pour remplir un rôle politique que la constitution refuse à sa fonction royale. Ayant fondé son propre parti politique, le Sangkum Reastr Niyum, Sihanouk dirige sans partage le royaume du Cambodge, d'abord comme Premier ministre, puis, après la mort de son père, en tant que « chef d'État ». Il fait, pendant la guerre froide, le choix du neutralisme, mais son hostilité envers l'ingérence américaine en Asie du Sud-Est le pousse à se rapprocher de l'URSS et de la Chine, tout en réprimant les communistes cambodgiens. Dirigeant autocratique, il est chassé du pouvoir le 18 mars 1970 par l’aile droite de son mouvement et forme alors un front de résistance avec ses anciens adversaires communistes, les Khmers rouges. Ces derniers prennent le pouvoir le 17 avril 1975 ; Sihanouk, officiellement chef de l’État, est cantonné dans un rôle de pure figuration. Il démissionne le 2 avril 1976 et est alors assigné à résidence tandis que les Khmers rouges massacrent une partie de la population du pays. Le Cambodge est envahi le 25 décembre 1978 par l'armée vietnamienne. Sihanouk, réfugié à l'étranger, prend le 22 juin 1982 la tête d'une coalition contre l'occupation vietnamienne, qui continue à inclure les Khmers rouges. Après des accords de paix, il rentre au Cambodge et partage alors le pouvoir avec les anciens communistes pro-vietnamiens, tandis que les Khmers rouges sont exclus de la transition politique. Redevenu roi le 24 septembre 1993, il abdique le 7 octobre 2004.

Qualifié de « fou génial » par un ancien responsable militaire de l’Indochine française[2] - [note 1], ses détracteurs lui reprochent son instabilité[4] alors que ses sympathisants louent sa capacité à retourner des situations qui paraissaient compromises[5].

Quand il était vénéré comme un dieu-roi, il se faisait appeler Samdech Euv (« Monseigneur Papa »)[6], mais après son abdication, en 2004, il prit le titre officiel de Preah Karuna Preah Moha Virak Ksatr Preah Vorakreach Beida Cheat en khmer, traduit par « roi-père » dans les langues occidentales[7].

Considéré comme l'un des pères fondateurs de la francophonie, avec le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Nigérien Hamani Diori[8], Norodom Sihanouk était également, à ses heures, réalisateur de films.

Étymologie

Le nom dynastique « Norodom » dérive du sanskrit « Narottama » : « le meilleur (uttama) des hommes (nara) », épithète de Vishnou.

Le prénom Sihanouk est issu du pâli « Sihahanu » : « à la mâchoire (hanu, cf. Hanuman) de lion (siha) », qui est une épithète du Bouddha et le nom du grand-père paternel de celui-ci.

Famille

| Ang Duong | ||||||||||||||||

| Norodom du Cambodge | ||||||||||||||||

| Pen | ||||||||||||||||

| Norodom Sutharot | ||||||||||||||||

| Bossaba Yem | ||||||||||||||||

| Norodom Suramarit | ||||||||||||||||

| Ang Duong | ||||||||||||||||

| Norodom du Cambodge | ||||||||||||||||

| Pen | ||||||||||||||||

| Norodom Phangangam | ||||||||||||||||

| Lothia Sa | ||||||||||||||||

| Kama Sujati Puspa Nuari | ||||||||||||||||

| Norodom Sihanouk | ||||||||||||||||

| Ang Duong | ||||||||||||||||

| Sisowath du Cambodge | ||||||||||||||||

| Neang Pou | ||||||||||||||||

| Sisowath Monivong | ||||||||||||||||

| Van | ||||||||||||||||

| Sisowath Kossamak | ||||||||||||||||

| Norodom du Cambodge | ||||||||||||||||

| Norodom Hassakan | ||||||||||||||||

| Norodom Kanviman | ||||||||||||||||

| Sao | ||||||||||||||||

| Sao Sambhat | ||||||||||||||||

| Yura Varman | ||||||||||||||||

Norodom Sihanouk est le fils de la princesse Sisowath Kossamak Nearirath Serey Vatthana, fille du roi Sisowath Monivong et de Norodom Suramarit, lui-même petit-fils du roi Norodom Ier[9]. Il est de ce fait un descendant des deux branches rivales, les Norodom (par son père) et les Sisowath (par sa mère), qui se disputent depuis le protectorat français l’accès au trône et sont aujourd’hui encore les seules à pouvoir fournir des prétendants à l’intronisation[10].

Si comme ses prédécesseurs, il a pratiqué dans sa jeunesse la polygamie, il semble avoir renoncé à cette pratique peu après s’être mis en ménage avec sa dernière compagne qui est restée à ses côtés la majeure partie de sa vie. Il a eu sept épouses et quatorze enfants[11] :

- en 1942, il épouse Neak Moneang Phat Kanhol (1920-1969), danseuse étoile du ballet royal ; elle lui donnera deux enfants (avant de le quitter en 1945, de se remarier et d'avoir d'autres enfants, dont Chap Nhalyvoud qui sera gouverneur de Siem Reap au début des années 2000[12] - [13]) :

- la princesse Norodom Bopha Devi (1943-2019)

- le prince Norodom Ranariddh (1944-2021)

- également en 1942, il épouse la princesse Sisowath Pongsanmoni (1929-1974), fille du roi Monivong et de Khun Nath, une de ses concubines ; la princesse était ainsi la demi-tante de son époux. Ils auront sept enfants, avant de se séparer en 1951[14] - [15] :

- le prince Norodom Yuvaneath (1943-2021)

- le prince Norodom Rachvivong (1944-1973)

- le prince Norodom Chakrapong (né en 1945)

- la princesse Norodom Sorya Roeungsy (1947-1976)

- la princesse Norodom Kantha Buppha (1948-1952)

- le prince Norodom Khemanourak (1949-1975)

- la princesse Norodom Botoum Buppha (1951-1976)

- en 1943, il épouse Anak Munang Thach, une des dernières favorites du roi Monivong avec qui il n'aura aucun enfant. Leur liaison ne sera révélée par Norodom Sihanouk qu'une soixantaine d'années plus tard[16].

- en 1944, il épouse la princesse Sisowath Naralaksha Munikesara (1929-1946), une autre fille du roi Monivong, et donc demi-sœur de Pongsanmoni et de la mère de Sihanouk. Ils ont un fils adoptif :

- en 1946, et de manière officielle le 4 mars 1955, il se marie avec la princesse Devisa Naralakshmi (1927-2017), qui prendra le nom de Norodom Thaveth Norleak ; ils n'auront aucun enfant et ils divorceront à une date inconnue[19] - [20].

- en 1949, il épouse Mam Manivan Phanivong (en) (1934-1975), fille d’un dignitaire laotien ; il aura avec elle deux enfants :

- en 1952, il se marie avec Paule-Monique Izzi, fille de Jean-François Izzi, un Français d'origine italienne, directeur du Crédit foncier de l'Indochine et proche de Norodom Suramarit, père de Sihanouk. La mère de celle qui allait devenir la princesse Monique puis la reine Monineath, Pomme Peang, entretenait pour sa part des relations d’amitié avec Khun Nath, la mère de Pongsanmoni. Monique restera aux côtés de Sihanouk jusqu’à la mort du souverain[23] - [24]. Ils auront deux enfants :

- le prince Norodom Sihamoni (né en 1953), roi du Cambodge depuis 2004

- le prince Norodom Narindrapong (1954-2003)

Jeunesse

L’astrologue du palais royal ayant prédit au futur monarque un grand destin à la condition qu’il soit très tôt séparé de ses parents, il fut élevé d’abord par une arrière-grand-mère maternelle avant, à la mort de cette dernière en 1929, d’être confié à ses grands-parents paternels[25].

Enfant unique de parents séparés, Norodom Sihanouk estime avoir eu une enfance solitaire et introvertie[26], alors que d’autres se rappellent un prince turbulent[27]. Quand son père, prince royal, n’était pas pris par le protocole, il passait son temps dans des activités sociales[28].

Après un début de scolarité dans un établissement francophone, l’École primaire François Baudouin de Phnom Penh, il effectua sa sixième au lycée Sisowath, toujours dans la capitale cambodgienne, puis intégra le prestigieux lycée Chasseloup-Laubat de Saïgon afin d’y préparer un baccalauréat de philosophie[29].

Une partie importante du programme était consacrée à l’histoire et à la culture française. Élève d’un bon niveau mais peu studieux, il excellait dans les matières artistiques, goût qu’il conservera toute sa vie. Son statut royal empêchant les autres Cambodgiens d’avoir trop de contact avec lui, il se lia d’amitié avec plusieurs étudiants français[30].

Néanmoins, il ne put terminer ses études et dut retourner à 18 ans au Cambodge pour une mission à laquelle il allait consacrer le reste de sa vie[31].

Carrière politique

Celui dont Gilles Cayatte a vanté la capacité à rebondir et à qui il attribuait neuf vies[32], peut se targuer d’un nombre impressionnants de titres, qu’il porta parfois de manière simultanée, tels que roi (deux fois), chef de l'État (deux fois également), président, Premier ministre (neuf fois), chef de front ou de gouvernement en exil et enfin Roi-Père.

Le jeune roi (24 avril 1941)

Les débuts d’un roi (1941-1944)

La carrière politique de Norodom Sihanouk débutait en 1941, lorsque à la mort de son grand-père le roi Sisowath Monivong, il a été appelé à lui succéder sur le trône. Ce sera aussi l’occasion de la première des nombreuses controverses qui alimenteront sa vie. Alors que sa biographie se contente de déclarer laconiquement qu’il « est élu Roi du Cambodge par le Conseil de la Couronne, à Phnom Penh »[33], il écrira dans ses mémoires qu’il a été choisi par l’amiral Decoux, alors gouverneur général de l’Indochine au détriment de Sisowath Monireth, fils du roi défunt car la France pensait que le jeune roi serait plus facile à manœuvrer que son oncle[34]. L’amiral Decoux donne cependant dans ses mémoires une version tout opposée et prétend qu’alors que les autorités coloniales avaient manifesté leur préférence pour Monireth qui était allé suivre une formation militaire en France, elles avaient dû s’incliner devant l’ancêtre du Conseil du Trône[note 3] qui choisissait à l’unanimité le jeune Norodom Sihanouk[36]. On notera quand même que la première version fait quasiment l’unanimité[37] - [38] - [39].

Les quatre premières années de son règne, Norodom Sihanouk fut un monarque accommodant et un élève volontaire. Ses activités étaient fermement contrôlées par l’administration française qui le laissait entreprendre quelques réformes législatives et protocolaires mesurées et l’encourageait à effectuer des visites dans les campagnes, une coutume à laquelle il prendra goût et qu’il affectionnera durant le reste de sa carrière[40].

Fin de l’hégémonie française (1945)

En mars 1945, l'empire du Japon prenait le contrôle de l'Indochine, détruisant l'administration coloniale française. Pressé par les Japonais, Norodom Sihanouk proclama l'indépendance du Cambodge, mais sans trop s'avancer dans la collaboration avec le nouvel occupant[41]. Il fut de ce fait très vite mis sous la tutelle de Son Ngoc Thanh, dirigeant nationaliste jusque-là en exil à Tokyo qui, par sa francophobie, offrait de meilleures garanties de soutien aux autorités nippones. Son Ngoc Thanh, se proclama chef du gouvernement dans la nuit du 8 au 9 août[42]. Cette première indépendance, toute relative, sera de courte durée et prendra fin en octobre de la même année, quand les Français revenant aux affaires, emprisonnaient Son Ngoc Thanh en métropole et le remplaçaient sur place par Sisowath Monireth[43].

Toutefois, la situation au Cambodge n’était plus celle d’avant-guerre et le nouveau chef de gouvernement réclamait une certaine autonomie pour son pays ; il obtenait la création d’une assemblée au rôle consultatif et la rédaction d’une constitution. Le jeune roi tint alors à sortir de son rôle de figuration et demanda deux amendements importants : alors qu’il était prévu d’élire l’assemblée au suffrage censitaire et d’ainsi favoriser les élites locales, Norodom Sihanouk insista pour qu’il lui soit substitué le suffrage universel. Il demandait aussi que la rédaction de cette constitution qui devait être l’œuvre d’un comité soit en fait dévolue à l’assemblée élue[44].

Premiers pas vers l’autonomie (1946-1949)

Les élections eurent lieu en septembre 1946 et virent la victoire du Parti démocrate proche des milieux indépendantistes. À cette occasion, le roi entravera les manœuvres d’intimidation du pouvoir colonial et de Monireth qui pour des raisons diverses voulaient éviter cette victoire. Il devra ensuite insister auprès de son oncle pour qu’il accepte de laisser la place au Prince Sisowath Youtevong, dirigeant du parti vainqueur[45].

Les démocrates, désireux de faire accéder le Cambodge à l’indépendance tentèrent de réécrire la constitution et Youtevong fit des séjours fréquents au Palais pour présenter des amendements. Norodom Sihanouk fit alors preuve d’une « ardeur juvénile » pour ces réformes, mais pas d’une forte assiduité. Cette passivité peut paraître surprenante, si on se rappelle que plus tard il n’hésitera pas à présenter la constitution comme un cadeau qu’il avait fait au peuple cambodgien[46]. Les démocrates firent alors une erreur de jugement concernant le jeune monarque, mettant, à tort, sa timidité et sa complaisance sur le compte d’un engouement pour les réformes démocratiques et par la même, pour une limitation de ses pouvoirs et privilèges[47].

Le pouvoir colonial décidait dans le même temps de parfaire la formation du monarque et l’envoyait en 1946 et 1948 à l’école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie de Saumur[48]. Il s’agissait pour lui du premier voyage hors des limites de l’Indochine française et outre le séjour en métropole, il profitera du trajet pour également visiter Singapour, la Birmanie, les Indes britanniques, Ceylan, l’Arabie saoudite et l’Égypte. Il s’agissait alors d’un avant-goût des nombreuses tournées à l’étranger qui rythmeront sa longue carrière[49].

.jpg.webp)

Sur le plan politique, le Parti démocrate cambodgien, malgré sa situation de mouvement majoritaire, perdit rapidement de sa cohérence. Sisowath Youtevong mourut dès juillet 1947, compromettant l'unité du parti, auquel la victoire aux élections de novembre ne suffisait pas à apporter la sérénité. Les Français étaient en outre inquiets des liens de certains membres du Parti avec les rebelles indépendantistes Khmers Issarak. La chambre étant dominée par les démocrates divisés, le Cambodge souffrait d'instabilité ministérielle. Norodom Sihanouk, profitant des dissensions au sein du parti majoritaire, décidait finalement de dissoudre l'assemblée le . Prétextant l'insécurité régnant dans certaines régions, il s'abstint d'organiser de nouvelles élections[50].

Cela lui permettait de diriger le pays par décret. Dans le même temps, Jean de Raymond, le nouveau commissaire de la République française, louait l’apolitisme et la bonne intelligence qui régnait dans le nouveau gouvernement. En plusieurs autres occasions, le commissaire mentionnait le contraste entre le patriotisme de Norodom Sihanouk et l’« immaturité » des élus cambodgiens. Flatté par ce jugement, il n’allait pas tarder à partager ce point de vue[51].

La position de Sihanouk était encore renforcée par la défection de Dap Chhuon, l'un des chefs Khmers Issarak, qui annonçait, le 1er octobre, un ralliement au gouvernement royal avec ses 400 hommes, ralliement confirmé lors d’une cérémonie grandiose dans le parc d’Angkor Thom[52]. Chhuon devint le commandant du Corps franc khmer et contrôlait le nord de la province de Siem Reap. Il y fit cependant preuve d'une indépendance et d'une indiscipline totales, faisant à l'occasion double jeu avec les Issarak qu'il ravitaillait de temps à autre et menaçait de rallier en cas d'atteinte à sa liberté d'action[53].

Sihanouk négocia aussi avec les Français pour faire évoluer le statut de son pays, et, le 8 novembre 1949, il signait avec la puissance coloniale un traité franco-khmer, qui abolissait formellement le protectorat et reconnaissait l’autonomie du Cambodge dans le cadre de l'Union française[54]. Sihanouk prétendra plus tard qu’il s’agissait d’une « indépendance à 50 % ». La France gardait la mainmise sur l’économie et la défense mais faisait quelques concessions en matière de relations extérieures. Le royaume khmer pouvait recevoir des légations diplomatiques, préalablement accréditées par le pouvoir colonial et envoyer des représentants à l’étranger. Les États-Unis et le Royaume-Uni reconnurent aussitôt les nouveaux états du Cambodge, Laos et Viêt Nam ; l’aide économique et militaire américaines ne tardèrent pas à affluer. La demande pour être membre de l’Organisation des Nations unies essuya par contre un veto de l’URSS, mais le royaume put quand même rejoindre certains organismes internationaux tels l’Organisation mondiale de la santé ou l’UNESCO[55].

Sentant que le temps travaillait pour leur pays, Sihanouk et son nouveau Premier ministre, Yem Sambaur, maintenaient la pression sur les autorités françaises. Comme beaucoup de leurs compatriotes, ils étaient circonspects quant au maintien d’une Indochine au sein de l’Union française qui serait dominée par les Vietnamiens. Ils espéraient également pouvoir obtenir de l’ancienne puissance coloniale la reconnaissance de ce qu’ils estimaient être les droits inaliénables du Cambodge sur la Cochinchine. De ce fait, ils refusaient de signer un accord sur la frontière khméro-vietnamienne qui aurait constitué de facto un renoncement à leurs prétentions. Les Français trouvaient cette position totalement utopique. Partageant le même point de vue, un diplomate britannique écrivait dans une note retrouvée par David Chandler, que les Cambodgiens « perdaient le sens des réalités et qu’ils étaient un cas classique de peuple qui essayait de courir avant de savoir marcher »[56].

Premières frictions avec l’assemblée (1950-1951)

Au début de 1950, Norodom Sihanouk tentait des réformes constitutionnelles qui pouvaient restreindre le pouvoir de l’assemblée, mais il n’était soutenu ni par les démocrates ni par les libéraux qui voulaient de nouvelles élections. Les petits partis, qui n’avaient pas de représentants, militaient eux pour un renforcement du pouvoir royal, rejoints par le commissaire de Raymond et le roi qui se considérait comme le « père de la nation et le premier citoyen cambodgien », une vision qu’il maintiendra pendant le reste de sa carrière. Alors que les partis en place soutenaient l’idée d’un gouvernement d’union nationale dont serait exclu Yem Sambaur, le monarque affirmait qu’il désirait continuer à travailler avec lui[57]. Toutefois à la fin avril Yem Sambaur démissionnait et Sihanouk retrouvait un poste de Premier ministre qu’il avait brièvement tenu lors de l’occupation japonaise de 1945, mais le cédait moins d’un mois plus tard à son oncle le prince Sisowath Monipong[58].

La préparation de nouvelles élections voyait une confrontation entre d’une part Norodom Sihanouk, le pouvoir colonial ainsi que les conservateurs cambodgiens et dans l’autre camp le Parti démocrate allié de fait avec les rebelles indépendantistes. Afin d’assurer les bases de nouveaux votes, le Premier ministre Sisowath Monipong proposait une nouvelle loi électorale mais les libéraux et les démocrates exigeaient de reconduire l’Assemblée élue en 1947 alors que les petits partis qui n’avaient gagné aucun siège en 1947 voulaient la tenue de nouvelles élections. Sihanouk demandait aux leaders des différentes formations de trouver un compromis. Impuissant à sortir de la crise, Monipong présentait la démission de son gouvernement à la fin de février 1951. Un nouveau cabinet apolitique dirigé par Oum Cheang Sun fut mis en place dès le 3 mars 1951, mais les démocrates refusaient de s’associer à ce nouveau gouvernement[59].

Peu après, Norodom Sihanouk confiait à Donald R. Heath (en), ministre américain aux États associés, que le peuple « réclamait une assemblée et le maintien de la constitution ». Quelques jours plus tard, il affirma au haut-commissaire de Raymond que de nouvelles élections n’étaient pas envisageables. En fait, il essayait de tenir à chaque interlocuteur le discours que ce dernier voudrait entendre, inaugurant un procédé qu’il utilisera toute sa vie. Il semble qu’en réalité il voulait de nouvelles élections afin de laisser penser qu’il faisait respecter la constitution, mais il espérait aussi une défaite des démocrates[60].

Malgré les tentatives pour promouvoir d’autres partis, les élections du 9 septembre 1951 virent une nouvelle victoire des démocrates. Norodom Sihanouk et les dirigeants des petits partis qui n’avaient pu gagner le moindre siège, vécurent ce nouveau scrutin comme un camouflet, et envisageaient de prendre ou de garder le pouvoir par des moyens moins conventionnels[61].

Depuis plusieurs années, Norodom Sihanouk, influencé par son père et des proches de celui-ci, demandait au pouvoir colonial de réduire la peine de Son Ngoc Thanh alors en résidence surveillée dans le Poitou, et de lui permettre de revenir au Cambodge. Le roi aurait espéré que ce retour pouvait diviser le Parti démocrate. D’autre part, d’après un proche de Thanh, Sihanouk lui aurait aussi été reconnaissant d’avoir, en 1945, intercédé en sa faveur auprès des autorités japonaises qui voulaient le remplacer par un membre de la famille royale moins francophile. Les Français, de leur côté ne considéraient plus Thanh comme un danger et accepteront de le laisser rentrer[62].

L’avion de Thanh arrivait à Phnom Penh l’après-midi du 29 octobre 1951 et fut accueilli par des dirigeants du Parti démocrate. Le trajet de sept kilomètres qui sépare l’aéroport du centre-ville prit une heure dans une voiture décapotable au milieu d’une foule enthousiaste estimée à 100 000 personnes. Sihanouk se serait senti vexé et aurait mis un point d’honneur, deux ans plus tard, à parcourir le même trajet pour clore une tournée à Siem Reap et à se faire acclamer par une affluence encore plus importante[63].

Dissensions avec les démocrates (1952)

Mais ce retour à la vie publique sera de courte durée et dès le 9 mars 1952, Son Ngoc Thanh rejoignait les maquis de la forêt de Siem Reap, où à nouveau il exprimait le souhait d’une indépendance immédiate et l’établissement d’un gouvernement républicain au Cambodge[64]. À Phnom Penh, la décision des démocrates de ne pas envoyer à Siem Reap des forces de sécurité contre Thanh semble avoir marqué un point de non-retour dans leurs relations, déjà orageuses, avec Norodom Sihanouk. Le départ de Son Ngoc Thanh servit de prétexte à Norodom Sihanouk pour fustiger les démocrates et ce que le monarque appelait la « politique d’insécurité et de trahison » de leur parti. La crise atteignit son paroxysme en mai et juin 1952. À Battambang, des étudiants manifestaient pour une indépendance immédiate alors que d’autres à Kampong Cham arboraient des slogans résolument hostiles au roi. Les protestations s’étendirent et dégénérèrent en émeutes ; à Battambang, la police tira sur la foule. Alors que les démocrates jugeaient que ces événements jouaient en leur faveur, Norodom Sihanouk y voyait le début du chaos[65].

Début juin, réunis en congrès à Phnom Penh, et après avoir témoigné de leur loyauté envers le roi qui « a toujours daigné conduire la nation … sur le chemin de l’indépendance », les démocrates nommaient un économiste réputé, Son Sann, président du parti. La formation se montrait prête à coopérer avec Norodom Sihanouk, mais le monarque semblait réticent à rendre la pareille. Deux jours après le congrès, lors du discours d’ouverture de la session parlementaire, où le parti démocrate était largement majoritaire, le roi mettait en garde contre les risques de dictature résultant d’un parti unique. Le ministère de l’information mit dix jours à publier la traduction en français de la remarque royale. Cela provoqua la colère de Sihanouk et, à partir du 7 juin, des tracts circulèrent demandant la dissolution de l’assemblée et le renvoi du Premier ministre Huy Kanthoul. Les partis minoritaires poussaient eux aussi dans cette voie anticonstitutionnelle[66].

Les démocrates réagirent en envoyant la police aux domiciles des dirigeants de petits partis, notamment Sam Nhean, Lon Nol et Yem Sambaur qui furent placés en détention quelques heures. D’après Huy Kanthoul, l’arrestation de Yem Sambaur aurait fait suite à des soupçons d’implication dans l’attentat qui, deux années auparavant, avait coûté la vie à Ieu Koeus, ancien Premier ministre, dirigeant du parti démocrate. Une caisse de grenades fut découverte à sa résidence et trois fusils mitrailleurs furent saisis chez Lon Nol[67]. Le 14 juin les autorités coloniales envoyaient à Phnom Penh un bataillon d’infanterie marocain et un escadron armé « pour une dizaine de jours », officiellement afin de prévenir des troubles[68]. Jean Risterucci, le nouveau Commissaire de la République française au Cambodge, prétendra plus tard que la décision d’envoyer des troupes n’avait pas de lien avec les événements qui allaient suivre. Il semble en fait que Sihanouk et ses parents aient été offusqués par l’arrestation d’Yem Sambaur ; toujours est-il que l’arrivée de troupes coloniales et le fait que les astrologues du Palais royal avaient prédit qu’une tentative de mise à l’écart des démocrates serait couronnée de succès poussait Sihanouk à passer à l’action. Le soutien des Français à une telle action n’était pas une surprise, mais les démocrates semblent avoir été étonnés par ce qui allait suivre[69]. Le dimanche 15 juin, alors que les troupes marocaines se déployaient en divers points de Phnom Penh, Norodom Sihanouk utilisait une des prérogatives que lui offrait la constitution pour démettre brusquement l’ensemble du gouvernement de Huy Kanthoul et prendre la tête d’un nouveau cabinet dans lequel il nommait son cousin Sisowath Sirik Matak à la défense et Sim Var, un vieil ami de son père comme ministre de l’information. Le roi promettait d’éradiquer la corruption pour 1954 et d’arracher aux Français l’indépendance totale avant 1955. Dans le même temps, les troupes coloniales encerclaient l’Assemblée et les tanks sillonnaient les principales artères de Phnom Penh. Deux jours plus tard elles retournaient à Saigon et un décret royal était promulgué, interdisant les réunions politiques et la propagande. La croisade royale pour l’indépendance – une carte blanche politique que Sihanouk s’était octroyée – était en marche[70]. Sihanouk convoquait Thomas Gardiner Corcoran, le chargé d’affaires américain et son homologue thaï pour les informer des raisons de son action. Sihanouk justifiait le renvoi de Kanthoul par le support du parti démocrate à Son Ngoc Thanh et par sa « politique dictatoriale envers les minorités »[71].

Sihanouk restait au Palais royal pour quelques jours. James Guillion, le chargé d’affaires américain à Saïgon lui rendit visite à ce moment et le trouvait « excité ». Il reconnaissait qu’il avait besoin des Français pour soutenir l’économie cambodgienne et pour lutter contre la rébellion, mais il voulait aussi élaborer une stratégie personnelle. Les autorités coloniales devaient penser qu’après l’avoir aidé à écarter les démocrates, Norodom Sihanouk accepterait d’abandonner ses vues indépendantistes ; l’avenir montrera combien ils se trompaient[72] !

En France, les étudiants s’étaient rangés du côté des démocrates. Un numéro spécial de leur magazine Khemarak Nisœt (« l’Étudiant Khmer »), est consacré au renvoi d’Huy Kanthoul. Outre Keng Vannsak (en) et Hou Yuon, Saloth Sâr, sous le pseudonyme de Khmer Daeum (Khmer de base), attaquait énergiquement la royauté. Le ton de l’article était plus proche du parti démocrate et de Son Ngoc Thanh que de l’idéologie marxiste, mais la mise sous l’éteignoir de la formation d’Huy Kanthoul aurait amené plusieurs étudiants cambodgiens à embrasser les thèses du communisme[73].

Dans les mois qui suivaient, Sihanouk s’impatientait devant les retards des Français à mettre en œuvre les réformes promises. Il faisait remarquer qu’il portait sur ses épaules « le poids écrasant de 16 siècles de royauté qui ont amené la grandeur du pays et la paix à son peuple ». Il omettait juste de préciser que depuis le XVIIe siècle la plupart des rois cambodgiens étaient faibles, impopulaires et dominés par des puissances étrangères. Si tel n’avait pas été le cas, la France aurait eu beaucoup plus de mal à instaurer le protectorat qu’avait demandé dès 1853 Ang Duong pour se libérer de la tutelle siamoise. Par la suite, il allait souvent faire référence à la période angkorienne pour légitimer son pouvoir… et passer sous silence celle qui a suivi[74].

Comme le roi Chulalongkorn avant lui au Siam, Sihanouk peut être considéré comme un héritier des despotes éclairés, utilisant les techniques contemporaines pour asseoir un absolutisme jusque-là cérémoniel, décrépit et considéré comme acquis. Les régimes qui suivront intensifieront cette omnipotence et rejetteront toute forme de pluralisme susceptible de contester leur légitimité à exercer seuls le pouvoir. Toutefois, contrairement à ces successeurs, il pouvait compter sur une forte popularité auprès des populations rurales cambodgiennes qui lui attribuaient des pouvoirs surnaturels et la capacité à assurer la prospérité de leur pays[75].

La croisade pour l’indépendance (1953)

En janvier 1953, alors que la nouvelle session parlementaire s’ouvrait, les démocrates étaient prêts à en découdre avec le roi. Ils estimaient que leur victoire aux élections leur donnait le droit de diriger le pays, même si leur gouvernement avait été dissout. Le 11, Sihanouk s’adressait au parlement et demandait qu’on lui accorde des pouvoirs spéciaux car la patrie aurait été en danger, prétextant des grèves dans des lycées de Phnom Penh et Kampong Cham, ainsi que l’assassinat d’un gouverneur de province par le Việt Minh[76]. Il attribuait la responsabilité des troubles à Son Ngoc Thanh et reprochait aux démocrates de supporter le leader indépendantiste. Sihanouk espérait que ces derniers allaient démissionner ou refuseraient sa demande et qu’il pourrait alors les écarter. Ils choisirent la seconde option et le roi fit encercler l’assemblée par la troupe, la fit dissoudre et abrogea une série de droits civiques[77]. Il annonçait en outre une série de réformes, et l'évolution vers une indépendance « pleine et entière »[78].

Le Cambodge était-il réellement en danger ou Sihanouk essayait-il d’accroitre son pouvoir ? Dans ses mémoires, Sisowath Monireth indique que certains démocrates, blessés par la conduite de Sihanouk l’année précédente, désiraient profiter de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire pour demander l’instauration d’une république. La tentative serait venue aux oreilles de la princesse Kossamak, mère de Sihanouk, grâce à l’épouse délaissée d’un député. Furieuse, elle aurait ordonné à l’imprimerie royale de préparer un décret demandant la dissolution de l’Assemblée qu’elle ferait signer à son fils. Si la thèse parait crédible, il semble toutefois que le « conjuration » en soit restée au stade de discussions entre personnes déçues par des années d’humiliation[79]. Toujours est-il que fort de ces pouvoirs spéciaux Sihanouk fit emprisonner dix-sept démocrates, dont neuf anciens députés, pour « complot contre l’État ». Ils furent détenus huit mois sans qu'ils passent jamais en jugement. Un éditorialiste tempérait peu après la portée de l’évènement, rappelant que les Cambodgiens ont l’habitude depuis des siècles de vivre dans une société « paternaliste et autoritaire » et que l’absence de réaction à l’incarcération des responsables démocrates prouvait l’assentiment populaire pour la mesure[80]. En février 1953, Sihanouk partait pour la France, officiellement pour des vacances, en réalité pour tenter d’arracher plus de concessions au pouvoir colonial[66].

Personne n’attendait quoi que ce soit d’important du séjour en France de Norodom Sihanouk. Les autorités coloniales au Cambodge approuvaient l’action du Prince qui avait démantelé le gouvernement issu des élections législatives et espéraient qu’il exercerait un pouvoir absolu mais préserverait leurs intérêts militaires et financiers. La francophilie du roi semblait les prémunir contre des demandes inconsidérées[81].

Norodom Sihanouk était en train de devenir un puissant dirigeant politique. Il estimait que le pouvoir des Français en Indochine touchait à sa fin. En outre, l’opposition politique venait de disparaître. Les démocrates avaient été les seuls à avoir milité pour une indépendance dans un cadre constitutionnel. Maintenant, Sihanouk allait faire sienne leur cause sans pour autant les en créditer d’aucune paternité. Comme il allait plus tard le montrer à maintes reprises, sous des dehors hautains, il cachait en fait un sens insoupçonné de la stratégie[82].

Entre février et novembre 1953, le roi menait une campagne pour redonner l’indépendance au Cambodge. La croisade allait devenir son heure de gloire, même si son implication tardive et sa francophilie faisaient au départ douter ses interlocuteurs de sa sincérité. Les Français étaient étonnés que les vacances du monarque se transforment ainsi en visite d’État et surpris par la lettre qu’il adressait au président Vincent Auriol dans laquelle il affirmait que la population cambodgienne « unanime espérait résolument l’indépendance »[83].

Jean Letourneau, le Ministre des Relations avec les États associés, fit savoir à Sihanouk que ses initiatives paraissaient déplacées[84]. N’ayant obtenu aucune concession, le monarque décidait d’abréger son séjour et de rentrer en passant par le Canada, les États-Unis et le Japon. À Washington, il fut mis en garde par John Foster Dulles, le Secrétaire d'État américain, contre une indépendance prématurée du Cambodge qui lui semblait déraisonnable. Sans la protection des Français, il pensait que le royaume khmer ne serait pas long à tomber aux mains des communistes[85]. « Profondément désabusé » par cet entretien, il accordait une interview au New York Times qui d’après Sihanouk fit l’effet d’une bombe sur l’opinion américaine et mondiale. Il demandait que les Français accordent aux différentes composantes de l’Indochine française un statut équivalent à celui des pays du Commonwealth et affirmait que si l’indépendance était reportée, les Cambodgiens pourraient « se révolter contre le régime actuel et rejoindre le Việt Minh »[86]. L’interview eut au moins un des effets désirés : peu après sa publication, les Français faisaient savoir qu’ils acceptaient de rouvrir des pourparlers avec les négociateurs de Sihanouk restés à Paris. À la fin avril 1953, le roi se rendait au Japon quand il aurait reçu un message de Dulles le poussant à coopérer avec les Français[87].

De son voyage aux États-Unis, Sihanouk avait acquis la conviction que les Américains et leur politique étaient méprisants à son égard. Il trouvait choquants les sermons de Dulles et était déçu que le Président Eisenhower ait refusé de l’inviter à un dîner officiel[88]. Par opposition, à partir de 1955 et surtout dans les années 1980, la république populaire de Chine et la France, ses principaux supports, prenaient garde à toujours le traiter avec déférence et d’en faire l’interlocuteur principal de toute discussion concernant son pays. Sa défiance envers les États-Unis aura des conséquences non négligeables sur l’histoire contemporaine du Cambodge[89].

Pendant ce temps à Paris, les Français comme promis entamaient des négociations sur les demandes de Sihanouk. Ils n’étaient toujours pas désireux de céder le contrôle militaire des zones près de la frontière vietnamienne sous domination Việt Minh et découpler les exportations cambodgiennes avec celles de la Cochinchine, où leurs intérêts s’accroissaient. Le roi était contrarié mais allait être réconforté par les soutiens quasi unanimes qu’il trouva à son retour au Cambodge en mai 1953[90].

Pour se soustraire aux conseillers coloniaux, Sihanouk déplaçait son quartier général à Siem Reap près des temples d’Angkor. Il bombardait les Français de demandes et accueillait les Khmers issarak qui rejoignaient sa cause[91]. Le général de Langlade, le commandant militaire français au Cambodge, écrivait à ses supérieurs que la situation dans le royaume khmer était désespérée. Il affirmait qu’une victoire militaire nécessiterait quinze bataillons coloniaux supplémentaires, alors qu’abandonner le pays le conduirait à l’anarchie. Peut-être pensait-il qu’accorder l’indépendance serait un moindre mal. Après tout, le roi ne prétendait-il pas que si on lui accordait une totale autonomie, il veillerait à ce que le pays reste proche de la France pour quatre-vingt-dix nouvelles années. Le général concluait sa lettre en prétendant que « les Cambodgiens » — il devait penser à Sihanouk — « étaient vaniteux, susceptibles, idiots et très têtus ». Il trouvait vain de vouloir les attaquer de front, alors qu’au contraire, si on savait prendre ses habitants, on pouvait s’attacher le pays pour de nombreuses années[92].

Sihanouk, dans le même temps restait à Angkor, isolé des missions diplomatiques et de la presse étrangère. Sa croisade était immobilisée. À la mi-juin, il décidait d’aller à Bangkok pour sensibiliser le public à sa croisade. Quand il arriva dans la capitale thaïlandaise, ses porte-paroles abreuvèrent les missions diplomatiques et les agences de presse locales de notices explicatives, réaffirmant les revendications indépendantistes cambodgiennes. Les Thaïs le remercièrent de sa confiance mais ne lui fournirent aucune aide. Lassé au bout de quelques jours par l’inactivité, Sihanouk retourne de mauvaise humeur à Siem Reap. Son escapade convainquit toutefois les Français du caractère instable du monarque et leur fit penser qu’il était sous l’influence au moins partielle des milieux francophobes et du Việt Minh[93].

Fin juin, Joseph Montllor, chargé d'affaires américain à Phnom Penh rencontrait Jean Risterucci, le commissaire français au Cambodge. Celui-ci lui confiait qu’il craignait que le roi ait excité le peuple avec une force telle que la situation risquait d’échapper à tout contrôle. Quelques jours plus tard, d’après David Chandler (en), Risterucci s’était ravisé et dans un autre entretien déclarait que l’histoire en marche était du côté des Cambodgiens. D’autres sources confirmaient que l’opinion khmère se rangeait largement derrière la croisade royale. Pour la plupart, il était temps que les Français s’en aillent. Les renseignements coloniaux abondaient dans ce sens en déclarant que « pour le roi, l’indépendance immédiate était une fin en soi, peu importe que le pays soit localement instable à cause d’une politique démagogique »[94].

Dans le même temps, en France, le gouvernement Laniel cherchait un moyen honorable de mettre un terme à la « sale guerre » en Indochine. Les négociations avec le Cambodge répondaient aux initiatives gouvernementales et permettaient d’envoyer les forces armées sur d’autres théâtres d’opérations. Sihanouk était pour sa part réticent à partager le crédit des événements ou à lier le destin du Cambodge à celui du Laos ou du Viêt Nam. Il vit que les Français étaient prêts à accéder à ses demandes et à négocier directement avec lui de la seule question cambodgienne. Afin de renforcer sa position, il mobilisait des forces populaires pour « défendre le pays contre l’insécurité, le Việt Minh et éventuellement toute agression étrangère » ; la dernière allusion visait de manière peu détournée les Français. À la fin août, les forces armées comprenaient quelque 130 000 personnes, mal armées mais enthousiastes. Une demande était faite aux autorités coloniales pour les équiper, mais elle restera sans réponse[95].

Les négociations aboutissaient, le 17 octobre, à la signature d’une convention qui transférait aux autorités cambodgiennes le contrôle de la police, de l’appareil judiciaire et d’une grande partie des forces armées. Le pouvoir colonial conservait la direction des opérations militaires à l’est du Mékong. À part cette restriction, le Cambodge présentait tous les signes de l’indépendance, ce qui ne signifiait pas pour autant qu’il fût sûr. Peut-être près d’un district sur six était sous le contrôle de la guérilla et plus de la moitié du pays subissait la nuit des attaques des Khmers Issarak ou du Việt Minh[96].

Une fois l’indépendance acquise, Sihanouk fit le voyage de Siem Reap à Phnom Penh, acclamé par des milliers de sujets enthousiastes. Ce retour, qui intervenait deux ans jour pour jour après celui de Son Ngoc Thanh, était encore plus triomphal que le précédent. Le 7 novembre, un corps composé de parlementaires de l’assemblée dissoute 11 mois plus tôt, élevait Sihanouk au rang de héros national. Deux jours plus tard, le 9 novembre 1953, l’indépendance du Cambodge était officiellement proclamée[97].

Après cette victoire, une nouvelle partie commençait pour Sihanouk. Il n’avait alors pas de plan pour gouverner le Cambodge. Sa tournée avant sa croisade ne lui avait pas permis d’élaborer le début d’une politique étrangère ; il n’avait pas défini de modèle économique et encore moins des priorités. Cependant, il avait dirigé son pays et l’avait amené à l’indépendance. Il avait réussi là où ses adversaires avaient échoué[98].

Les Accords de Genève (1954)

Dans les six mois qui suivirent, la France et le Việt Minh, poussés par les grandes puissances, engageaient des discussions à Genève. Dans le même temps, Sihanouk voulait montrer que le Cambodge était capable de s’assumer militairement. Il dirigeait, lors de l’opération Samaki (solidarité), une unité de l’armée cambodgienne dans une zone du nord-ouest du pays aux mains des rebelles. L’intervention de dix jours qui mobilisa un peu plus de 6 000 personnes permit de faire six prisonniers et de récupérer une trentaine de grenades[99]. D’après Ben Kiernan, le Việt Minh espérait créer une zone de regroupement dans la région avant que ne débutent les négociations à Genève, mais l’opération en empêchera la réalisation[100].

En juin 1954, lors d’une conversation avec le général Paul Ély, commandant militaire français de l’Indochine, il affirmait que « ceux qui favorisent la démocratie au Cambodge sont des bourgeois ou des princes … Le peuple cambodgien est un enfant. Ils (les Cambodgiens) ne connaissent rien à la politique et ne s’en soucient guère »[101]. Ces vues étaient partagées par les partisans de Sihanouk et ses conseillers français qui s’étaient succédé depuis 1947. Le monarque ne renoncera jamais à cette idée héritée du pouvoir colonial qui voudrait que les Cambodgiens soient restés des enfants à qui seul un gouvernement autoritaire et paternaliste pouvait être appliqué. Sihanouk, de ce fait, ne voyait pas l’intérêt de modifier un tant soit peu sa manière de gouverner ; il maintenait des liens culturels étroits avec la France qui partageait son point de vue[102].

Dans le même temps, à la conférence qui venait de s’ouvrir à Genève, alors que les affaires du royaume khmer ne devaient occuper qu’une place limitée dans l’agenda, la délégation cambodgienne emmenée par Tep Phan, le ministre des Affaires étrangères de Sihanouk, et le général Nhiek Tioulong fit preuve d’une pugnacité inattendue pour défendre les acquis obtenus 8 mois plus tôt. Ils obtinrent, contrairement au Laos, qu’aucune partie du pays ne soit administrée par les alliés Khmers Issarak du Việt Minh, arguant que ceux-ci n’avait pas pris part au processus qui amena à l’indépendance. En outre, les Accords de Genève, signés le 20 juillet 1954, reconnurent également au Cambodge, et contrairement là aussi au Laos et au Viêt Nam, le droit, en cas de besoin de faire stationner des forces étrangères sur son territoire. Norodom Sihanouk attribuait à sa croisade – niant le rôle préparatoire qu’avait pu jouer les différentes guérillas – ce résultat qui renforçait son royaume sur le plan international[103].

Après avoir en septembre 1954 tenté, sans succès, de rejoindre le gouvernement, Son Ngoc Thanh se réfugiait près de la frontière thaïlandaise où avec le soutien de Bangkok, il regroupa quelque 2 000 Khmers Serei (Khmers libres) dans un camp paramilitaire. On peut aujourd’hui penser que le consentement américain accordé aux supports sud-vietnamien et thaïlandais à Thanh ainsi qu’aux divers complots qui se succéderont lors des années 1950 a contribué à altérer la confiance que Sihanouk aurait dû avoir envers Washington[104]. Son oncle, Monireth, réputé pro-occidental, écrivait dans ses mémoires que les officiels américains pratiquaient vis-à-vis du Cambodge une politique naïve et envahissante. D’après lui, après les accords de Genève, les États-Unis bénéficiaient de nombreux atouts, notamment avec l’anticommunisme viscéral des élites de Phnom Penh, mais les perdirent l’un après l’autre en quelques années à cause de leurs maladresses[105].

Dans le même temps et en prévision des élections prévues en 1955 par les accords de Genève, Yem Sambaur, Sam Nhean, Nhiek Tioulong et Lon Nol, les responsables des petits partis n’ayant aucun siège dans l’assemblée précédente, s’associaient au sein de Sahapak (le Parti Unifié). Ils cherchaient une stratégie pour laisser les démocrates hors-jeu et gouverner le pays. Ces dirigeants ayant été parmi ses plus proches collaborateurs, Sihanouk, ne fut pas long à leur accorder son soutien. Le roi comptait sur leur capacité d’organisation alors qu’en contrepartie ils espéraient bénéficier de la popularité du monarque. Cette alliance perdurera jusqu’à la déposition de Norodom Sihanouk en 1970[106].

La réforme constitutionnelle avortée (1955)

Au début de 1955, Sihanouk décidait d’organiser un référendum afin de soumettre les résultats de sa croisade à l’assentiment populaire. Près d’un million de votants participaient à la consultation. Un membre canadien de la Commission internationale de contrôle et de supervision issue des accords de Genève, affirmait que le scrutin se déroulait dans l’ordre mais n’était pas du tout secret. Les résultats publiés donnaient 925 667 bulletins en faveur du roi et 1 834 contre[107].

Une fois les résultats connus, Sihanouk ordonna l’arrestation de plusieurs responsables de journaux qui remettaient en cause le fait qu’il était le seul artisan de l’indépendance du pays et datait celle-ci des accords de Genève, minimisant la portée du traité de novembre 1953. L’opposition ainsi muselée, les conseillers du souverain réécrivaient la constitution. Le droit de vote était accordé aux femmes ; les pouvoirs du roi était étendus et les électeurs pouvaient révoquer des représentants « qui ne donnaient pas satisfaction ». La légation britannique notait que ces propositions étaient bien intentionnées et plus conforme aux réalités cambodgiennes que la constitution de 1947. Toutefois, rajoutait le rapport, les idées pro-occidentales propres à instaurer une démocratie libérale avaient été retirées et la nouvelle réglementation semblait faite pour protéger les intérêts du roi. Les observateurs du Royaume-Uni s’opposaient à cette nouvelle constitution, car elle semblait destinée à remettre en cause la tenue d’élections nationales[108]. Sihanouk rechignait à faire approuver ces nouveaux textes par l’assemblée – qu’il avait dissoute trois années auparavant – arguant que la constitution ayant été attribuée par lui, il pouvait la modifier comme bon lui semblait. Cette opinion semblait influencée par un ensemble de facteurs comprenant la haine persistante qu’il nourrissait à l’égard des démocrates, l’idée qu’il se faisait du « petit peuple cambodgien » et les conseils de quelques personnalités opposées au parlement tels Lon Nol, Sam Sary ou Sim Var, qui lui recommandaient de « dépolitiser la politique cambodgienne ». Le 27 février 1955, à la surprise générale et déçu par les réserves suscitées par ces nouveaux textes, Sihanouk décidait de les faire retirer. Mais l’étonnement sera à son comble quand, quatre jours plus tard, le monarque lancera ce qu’il appellera plus tard dans ses mémoires sa « bombe atomique »[109].

Création du Sangkum et victoire aux élections (1955)

Le 3 mars 1955, prétextant vouloir plus s’impliquer dans la politique de son pays et « se rapprocher de son peuple », Sihanouk décidait d’abandonner le rôle cérémoniel que lui donnait depuis quatorze ans son trône et abdiquait au profit de son père, Norodom Suramarit[110].

La décision surprenait tout le monde et, même dans ses mémoires, Sihanouk n’en donne pas de motivation. Un rapport américain de l’époque prétend qu’il aurait découvert que les démonstrations populaires en faveur de ses réformes étaient en fait orchestrées par ses conseillers et ses partisans. Attristé que sa popularité puisse n’être que de façade, il aurait craint de devenir l’instrument d’un des partis dans les futures élections qui se profilaient. Quoi qu’il en soit, l’abdication modifiait la donne politique. Les élections furent repoussées à septembre 1955 et Sihanouk prit le titre de Samdech upayuvareach (le prince qui avait abandonné son trône). Peu après, dans un discours il donnait un aperçu de son futur programme en fustigeant « les politiciens, les riches, les gens éduqués qui ont l’habitude d’utiliser leur savoir pour duper les autres et joncher d’innombrables obstacles la voie que je dois suivre pour diriger mon peuple »[111].

Pendant quelque temps, Sihanouk et ses conseillers pensaient former un gouvernement d’union nationale dirigé par lui-même et qui se serait placé au-dessus des partis. Le système multipartiste inspiré des modèles occidentaux défaillait un peu partout en Asie du Sud-Est et un penchant pour le parti unique fleurissait dans les anciennes colonies au fur et à mesure qu’elles accédaient à leur indépendance[112].

Début avril, avant de s’envoler pour la conférence de Bandung qui doit réunir en Indonésie les pays africains et asiatiques, Sihanouk annonçait la création d’un mouvement - il insistait pour qu'on ne l’appelle pas « parti » – national politique, le Sangkum Reastr Niyum, que l’on peut traduire par communauté socialiste populaire[113]. Les statuts du mouvement déclaraient que « notre association doit répondre aux aspirations du petit peuple, le vrai peuple du Royaume du Cambodge que nous aimons. Notre communauté... veut lutter contre l’injustice, la corruption, les exactions, l’oppression et la trahison contre notre peuple et notre pays ». Tout membre du Sangkum devait s’engager à ne pas faire partie d’une formation politique[114].

À Bandung, Sihanouk s’affirmait sur la scène internationale. Il savourait cette nouvelle stature et profitait de l’occasion pour rabaisser les démocrates et le Pracheachon, prenant à son compte leur neutralisme et leur antiaméricanisme. Courtisé par Nehru, Zhou Enlai ou encore Soekarno, il était convaincu que son point de vue sur les problèmes internationaux comptait pour ses dirigeants. Il en déduisait que sa méfiance vis-à-vis des États-Unis était largement partagée et justifiée. Zhou Enlai lui conseillait même de garder une mission d’aide militaire française et de rejeter l’assistance américaine qu’il allait pourtant accepter[115].

En effet, dès son retour, en mai, le gouvernement intérimaire de Sihanouk signait un accord d’aide militaire avec les États-Unis, ce qui eut le don d’exaspérer les défenseurs du parlement qui estimaient qu’une telle décision nécessitait l’aval de l'assemblée nationale. Lorsque le prince Norodom Phurissara (en), le secrétaire général du parti démocrate, protesta contre cet accord, le gouvernement menaça de le faire arrêter. Avec cette alliance, l’impopularité de Sihanouk était à son paroxysme auprès des plus radicaux de ses sujets[116].

La décision d’accepter l’aide américaine semblait toutefois logique, mais aura de lourdes conséquences pour l’armée cambodgienne qui bien que correctement équipée par Washington, ne sera jamais entraînée au combat. La manœuvre semblait adroite ; tout en menant une politique antiaméricaine, le Cambodge bénéficiait de l’assistance militaire des États-Unis. Cette dernière lui apportait un nombre important de soutien internationaux alors que son non-alignement lui attirait une certaine sympathie au sein de l’intelligentsia cambodgienne. Mais Sihanouk et ses conseillers voyaient d’un mauvais œil la déposition à Saigon de Bảo Đại et la mise en place dans la seconde partie de l’année 1955, de la République du Viêt Nam par Ngô Đình Diệm. Dans le même temps, à Bangkok, le gouvernement de Plaek Pibulsonggram poursuivait son soutien à Son Ngoc Thanh. La décision de se distancier de ces deux régimes proches alliés des États-Unis allait dans le sens de l’opinion publique locale et semblait en adéquation avec l’intérêt du royaume. En outre, le courant pro-américain était alors très faible au Cambodge et dans le cas d’une confrontation dans le Sud-Est asiatique impliquant les Forces armées des États-Unis, l’aide que le royaume khmer pourrait apporter semblait fragile[117].

En conséquence, la position neutraliste de Sihanouk encouragea les services secrets américains, dont la CIA, à soutenir tout mouvement khmer se réclamant de l’anticommunisme. Comme les Français avant eux, les Américains trouvaient dur d’accepter que le Cambodge puisse défendre des intérêts propres, différents de ceux du « monde libre ». Ainsi, l’ambassadeur américain à Phnom Penh mettait la méfiance du monarque à l’égard de son pays sur le compte de son « besoin permanent de se justifier » plutôt que sur celui de craintes pas forcément infondées. Les radicaux cambodgiens de leur côté trouvaient le ralliement du prince à des positions plus neutres tardif et feint ; pour eux, le problème restait l’aide militaire américaine qui pouvait faire de l’armée de leur pays une force anticommuniste. Leurs arguments avaient toutefois été une nouvelle fois escamotés par Sihanouk qui tout en faisant sienne leur thèse avait obtenu, grâce à l’assistance des États-Unis, que le budget de la défense nationale soit pris en charge par Washington pour les huit prochaines années[118].

Alors que les élections se profilaient, Sihanouk tentait de soustraire la politique cambodgienne à l’influence des partis. Mais encore en avril, beaucoup d’observateurs pensaient que le parti démocrate remporterait le scrutin. Cependant, la police et la milice aux ordres de Dap Chhuon multipliaient les brutalités et autres mesures d’intimidation. Plusieurs journaux indépendants furent fermés et leurs propriétaires emprisonnés. En province, de nombreux communistes et démocrates furent incarcérés puis libérés après le scrutin, sans avoir été jugés. Ailleurs, des villageois étaient rassemblés à la pagode où ils devaient jurer devant des moines de voter pour le Sangkum. Dans certains districts, les candidats royalistes subissaient une forte pression pour garantir à leur mouvement au moins 80 % des suffrages. Les bruits quant aux actes de violence qui se répandaient à travers le pays par le bouche-à-oreille suffisaient dans la plupart des cas à contenir les velléités de contestation[119].

Le mélange de terreur, de favoritisme, de propagande et de mépris pour les élites qui sévissait alors allait devenir monnaie courante dans les années qui suivront. Après 1955, la contestation allait être étouffée et les dissidents emprisonnés. Malgré tout, la campagne continuait et les démocrates, poursuivaient leurs discours où ils fustigeaient l’absolutisme et le sous-développement endémique. Pour contrer ces arguments, la presse proche du Sangkum développait une approche originale du malaise social, prétextant que les indigents devaient leur pauvreté à leurs méfaits commis dans leurs vies précédentes alors que les plus aisés jouissaient du fruit des bonnes actions de leurs existences passées. Cette affirmation allait par la suite devenir un des piliers du « socialisme bouddhiste » prôné par le Sangkum[120].

Quand la date du scrutin arriva, le résultat ne faisait aucun doute. Mais le score des candidats du Sangkum — crédité de 82 % des voix et la totalité des sièges — avait surpris la plupart des observateurs. Les démocrates, qui n’avaient réuni que 12 % des votes, se plaignaient que dans les circonscriptions où le mouvement royaliste avait perdu, les urnes aient été détruites et les candidats du Sangkum avaient été décrétés vainqueurs sans autre forme de procès[121].

Il n’est pas possible de savoir quel score la formation sihanoukiste aurait obtenu sans les manœuvres d’intimidation citée plus haut, mais il semble probable que le Sangkum aurait quand même atteint une majorité confortable. Toutefois, le prince aurait dû affronter une partie de l’assemblée résolument hostile. L’idée d’une telle opposition, même stérile lui aurait été intolérable et il aurait voulu en exclure toute possibilité[122]. Grisé par sa victoire, Sihanouk réunissait un congrès du Sangkum à Phnom Penh. Plusieurs milliers de membres votaient alors à main levée la réforme constitutionnelle que le prince avait tenté de faire accepter en début d’année. Ce vote évitait de devoir discuter ou modifier la réforme devant l’assemblée. Pour Sihanouk, le congrès suivait le mode de fonctionnement de la démocratie dans la Grèce antique et ces réunions allaient devenir banales dans les années à venir[123].

La plupart des Cambodgiens étaient alors prêts à accepter que leur monarque, âgé de trente-trois ans modifie un régime parlementaire dont ils n’avaient pu percevoir les avantages pendant les neuf dernières années[124].

Le socialisme khmer (1956)

Conforté sur le plan intérieur, Sihanouk amorce, tout en préservant l’aide militaire américaine, un rapprochement avec les pays du camp communiste, moins exigeants que ceux du camp occidental au moment de fournir une assistance. Il entreprend ainsi durant l’année 1956 des visites officielles en Chine et en Europe de l’Est[125].

Il affectionne tout particulièrement ces tournées. Le premier déplacement de l’année sera toutefois pour les Philippines, où le gouvernement et les médias tentèrent en vain de lui forcer la main pour le faire adhérer à l’OTASE. À son retour, il expliquera qu’il avait été facile de déjouer les plans des Philippins qui étaient citoyens d’« une nation qui était tombée sous la domination d’une puissance étrangère ». Il espérait alors recevoir plus de soutien et d’appuis de la part de Pékin, étape suivante de son périple, que des Philippines et de leurs alliés pro-américains[126].

Le voyage en Chine fut plus gratifiant. Le prince louait ses hôtes qui avaient su, contrairement au régime de Manille, « rester sur leurs propres pieds ». Il fut impressionné par le sens du devoir des habitants ainsi que l’absence apparente de hiérarchie et de corruption. Il retrouvait Zhou Enlai et se liait d’amitié avec Mao Zedong. On lui servit des plats somptueux et on sut le flatter. Les Chinois promirent une aide économique de 40 millions de dollars qui contrairement à celle des Américains était sans contrepartie. Plus tard dans l’année, Sihanouk reçut le même traitement lors de ses visites en Tchécoslovaquie et en Pologne[127].

À son retour de Pékin, Sihanouk dut subir l’animosité des gouvernements thaïlandais et sud-vietnamien dont les journaux l’accusaient d’être un prince rouge qui avait fait alliance avec le diable et dont le pays devenait une base avancée du communisme. Le gouvernement de Diệm à Saïgon imposait même un blocus temporaire. Paradoxalement, ces mesures de rétention n’eurent pas l’effet escompté mais confortèrent plutôt Sihanouk dans ses convictions sur la justesse de ses choix[128].

Au même moment, Robert McClintock, premier ambassadeur américain à Phnom Penh, jugeait Sihanouk maladroit, dogmatique et cassant. Le diplomate de son côté avait la réputation de manquer de subtilité. Ses avertissements à Sihanouk sur les dangers du communisme agaçaient ce dernier et lui rappelaient trop les leçons sur la démocratie parlementaire que lui servaient les démocrates quelques années auparavant. En revanche, Pierre Gorce, l’ambassadeur de France, estimait que les relations diplomatiques avec le Cambodge dépendaient du maintien de liens cordiaux avec le prince[129].

En mars 1956, Sihanouk se lançait dans un programme de « socialisme khmer ». Alors que des Ea Sichau, Thiounn Mumm ou autre Youtevong s’étaient convertis au socialisme après avoir lu de nombreux ouvrages, le prince semble avoir été séduit par le terme lui-même et parce que de nombreux dirigeants tels ses nouveaux amis Nehru, Zhou Enlai ou Soekarno en épousaient les thèses. Devenir socialiste était alors dans l’air du temps. Plus tard, le socialisme khmer se transforma en socialisme bouddhiste, affirmant chercher le consensus entre les dirigeants et les dirigés qui aurait permis aux régimes angkoriens de progresser. Sihanouk prétendait prendre dans le communisme ce qu’il y avait de meilleurs, laissant de côté le marxisme et la lutte des classes, ceci afin, toujours d’après le monarque d’« empêcher le triomphe du communisme au Cambodge »[130].

Le prince souhaitait en réalité une société mobilisée pour perpétuer les traditions. Le socialisme khmer, puis bouddhiste, reposait sur une vision idéaliste des relations sociales cambodgiennes. Pour le mettre en place, Sihanouk tablait sur la déférence des plus modestes et sur la bonne volonté des élites. Ce système impliquait une intervention de l’État dans beaucoup de domaines de la vie courante, alors que l’agriculture et le commerce restait dans la sphère privée. Sihanouk espérait que le socialisme permettrait de maintenir le statu quo tout en développant l’éducation des masses[131].

Pour appréhender le contexte politique khmer de l’époque, il faut prendre en compte l’environnement social qui prédominait. L’optimisme de Sihanouk sur le potentiel du Cambodge était largement partagé. Jusqu’en 1963, et peut être même 1966, la plupart des promesses allaient être tenues et l’affection du peuple khmer pour son monarque était bien réelle. La volonté des opposants de l’évincer restait marginale. Les sujets formaient une masse souriante, silencieuse et déférente envers le prince. Quand ils pensaient politique, ils acceptaient leur statut et laissaient Sihanouk présider à leurs destinées. Grâce ou à cause de cette timidité, il pouvait compter sur des sujets pour la plupart loyaux et chaleureux à son égard[132].

Sihanouk était très certainement le monarque le plus proche de ses sujets que le Cambodge ait jamais connu. Inlassablement, il sillonnait son royaume, inaugurant des écoles, des hôpitaux, des usines, des parcs ou des barrages. Parfois, il semble qu’il était même prêt à inaugurer d’anciens bâtiments qui n’avaient eu qu’une couche de peinture fraiche[133]. Dans ces circonstances, il se livrait à des discours de plusieurs heures devant des foules de notables locaux, de moines, d’écoliers et de ceux que l’on appelait le petit peuple, immobiles en plein soleil. Durant ces allocutions, il admonestait ses opposants, plaisantait sur sa vie privée, fustigeait les étrangers, félicitait ses auditeurs de l’écouter et louait la gloire d’Angkor. Il demandait à tous de travailler dur pour la nation et évoquait le prestige du Cambodge. Les discours étaient retransmis plusieurs fois, mais les résumés qui paraissaient dans la presse française faisaient l’impasse sur les passages les plus polémiques. En d’autres termes, Sihanouk faisait un discours en cambodgien pour ses « enfants » et un autre pour la postérité. Malheureusement pour lui si le but avait été d’édulcorer ses propos devant les médias internationaux, les discours étaient aussi enregistrés et traduits par la presse locale en chinois, la BBC, l’ambassade des États-Unis et le service information du département d'État des États-Unis[134]. En une occasion, en 1962, alors que Sihanouk avait fustigé de manière peu amène l’administration de Washington, il avait tenu à rajouter qu’il « nierait avoir tenu de tels propos si d’aventure on venait à le lui demander », provoquant l’hilarité de la foule et du préposé de l’ambassade américaine chargé de retranscrire l’allocution[135].

Avant 1960, Sihanouk avait atteint son apogée. Son pouvoir n’était pas encore absolu. Jusqu’à la mort de son père, ses parents ainsi que certains de ses proches avaient une influence, certes réduite, sur ses décisions, mais l’opposition à son leadership était désorganisée et muselée. Le Cambodge était alors dans une position beaucoup plus favorable qu’elle ne le sera à partir de 1965, quand les combats commenceront à faire rage au Viêt Nam voisin. Quasiment tout le monde mangeait à sa faim et la plupart des paysans possédaient le sol qu’ils exploitaient. De nombreuses terres cultivables étaient disponibles et les villes regorgeaient d’opportunités d’embauche. Des centaines de milliers d’enfants fréquentaient les écoles nouvellement construites grâce à l’aide internationale. Les dépenses militaires étaient prises en charge par les États-Unis[136]. Pour la première fois le Cambodge vivait en paix. Comparé avec les périodes qui allaient suivre et celles qui les avaient précédées, les années de 1955 à 1965 sont considérées par la plupart de ceux qui les ont vécues comme un âge d’or. Une majorité de Cambodgiens estimaient qu’ils devaient cette embellie à leur dirigeant[137].

Toutefois, même si à l’époque il semble avoir été probe, il ne fit rien pour décourager la corruption. Bien qu’il sût se montrer très rancunier envers ceux qui avaient osé le défier et même cruel envers ses opposants, il refusait de punir ses subordonnés ou les membres de sa famille accusés de corruption ou d’incompétence. Il considérait les Cambodgiens comme ses enfants et attendait d’eux avant tout qu’ils soient loyaux à son égard. De ce fait, si on excepte quelques vieux politiciens en qui il avait toute confiance tels Son Sann et Penn Nouth ou des conseillers étrangers comme Charles Meyer et Donald Lancaster, son entourage était composé de sa famille, de courtisans et d’obligés[138].

Si en mars 1956, les journaux proches des démocrates furent autorisés à paraitre à nouveau, on refusa toujours au parti d’organiser des manifestations même de soutien à la politique neutraliste du Prince. Dès cette époque, Norodom Sihanouk faisait un distinguo entre les régimes communistes alliés et les membres des partis politiques « gauchistes » accusés de subversion[139].

Au même moment, inspiré par ce qu’il avait vu en Chine, Sihanouk entreprenait des réformes, mais celles-ci restaient modestes, le prince n’étant pas désireux de mettre en place des mesures qui pourraient remettre en cause sa position dominante. Il était encouragé dans cette voie par l’image qu’il avait de la plupart des chefs d’État avec qui il avait les accointances les plus fortes tels Nicolae Ceaușescu, Kim Il-sung ou Tito qui comme lui étaient connus pour être autoritaires et appréciaient le pouvoir, ainsi que par les plus humbles de ses sujets qui de tout temps considéraient les monarques du Cambodge comme des génies tutélaires du royaume khmer[140].

La fin des démocrates (1957)

Malgré (ou à cause de) la victoire écrasante aux élections, les députés ne tardèrent pas à braver les différents gouvernements. Certains parlementaires, qui avaient visité la France étaient rentrés envieux du pouvoir qu’avaient leurs homologues du Palais Bourbon, alors qu’eux-mêmes étaient soumis au bon vouloir du prince qui pouvait dissoudre l’Assemblée à sa guise. Cette menace planait telle une épée de Damoclès, au-dessus de la tête de personnes qui étaient devenues pleines de ressentiment, déplorant que les membres des gouvernements ne participent pas aux débats parlementaires et que la plupart d’entre eux n’étaient pas issus des rangs de l’assemblée[141]. La succession des différentes crises amena Norodom Sihanouk à présenter sa démission du poste de Premier ministre qu’il occupait par intermittence, mais le roi Norodom Suramarit la rejeta six fois, avant de finalement l’accepter en juillet 1957. Mais au lieu de prendre du repos, le prince décidait de rester à Phnom Penh et de présider le congrès bisannuel du Sangkum ; un certain Phlek Phoeun, choisi par Sihanouk pour lui succéder profita du congrès pour négocier la constitution de son gouvernement, ce qui eut le don d’irriter le monarque et l’amena dès lors à saborder la candidature de son successeur désigné et fit adopter une motion de défiance à son égard. Après le congrès, le prince se retira dans un monastère près d’Angkor pour se reposer et le roi nomma Sim Var comme Premier ministre[142].

La manière dont le prince avait conduit le congrès témoignait de sa grande lassitude. Même s’il était et restera un bourreau de travail, habitué à passer dix-huit heures d’affilée sur les dossiers qu’on lui présentait, la gestion de tous ces ministères l’avait exténué. Avant son départ vers Siem Reap, il diffusa une lettre ouverte dans laquelle il se plaignait d’essuyer des critiques qui le condamnaient sans répit. Les démocrates étaient la cible privilégiée de ces attaques et lors du congrès il avait prétendu que s’il venait à mourir, ils ne seraient pas longs à reprendre le pouvoir[143].

À partir de ce moment, Sihanouk mit au point une tactique qu’il affectionnera à l’avenir, consistant à céder les rênes du pays à ses opposants et à organiser des manifestations demandant à la nouvelle administration de changer sa politique. Ces protestations lui permettaient alors de revenir aux affaires tel un sauveur, mais accentuaient d’autant sa fatigue. Il savait alors jouer du rôle de père de la nation qu’il s’était arrogé, reprochant alors à ses « enfants » leur ingratitude et leur manque de respect filial[144].

Les personnes qui se gaussaient des élucubrations du prince le faisaient à leurs risques et périls. Outre que Sihanouk abhorrait l’idée de ne pas être pris au sérieux, les attaques qu’il lançait en réponse aux critiques n’étaient pas dénuées de quelques fondements. Les accusations d’aide américaine aux démocrates s’appuyaient sur le fait avéré que tout au long des années 1950, l’ambassade des États-Unis, sur instruction de Washington, tenta de trouver des forces et des personnalités qui pourraient contrecarrer la politique du monarque jugée trop procommuniste. Une directive confidentielle du Département d'État des États-Unis datée d’avril 1958, précisait même qu’« afin de maintenir l’indépendance cambodgienne et de contrecarrer le basculement vers une neutralité procommuniste, le gouvernement américain doit encourager les individus et les groupes qui refusent de traiter avec le bloc communiste et pourraient servir à élargir la base politique du Cambodge ». En procurant une aide secrète à des personnes suffisamment intrépides pour oser défier un dirigeant autoritaire, irritable mais populaire, les États-Unis se mettaient dans une position qui allait s’avérer bien délicate[145].

De Siem Reap, Sihanouk annonçait qu’il se retirait de la politique et renonçait à ses fonctions au sein du Sangkum. Deux semaines plus tard, il rentrait quand même à Phnom Penh, revenant sur sa démission et reprenant ses attaques contre les démocrates, les invitant à débattre avec lui des problèmes cambodgiens. Les leaders du parti demandèrent une audience privée mais le prince désirait un débat public avec les principaux responsables religieux, la presse et une assistance nombreuse. La police visita le domicile des principaux dirigeants du parti, insinuant qu’une absence de réponse à l’offre princière serait considérée comme un acte de trahison. Cinq d’entre eux se résignèrent à participer au débat[146].

La discussion eu lieu le 11 août 1957 devant le palais royal. Il était retransmis et des milliers de personnes s’étaient amassées à l’extérieur de l’enceinte pour écouter la discussion diffusée par haut-parleurs. Sihanouk accaparait la quasi-totalité du temps de parole. Il demandait aux démocrates de fournir des preuves factuelles des malversations dont ils accusaient le régime. Contrariés par le contexte et par l’agressivité de Sihanouk, ils marmonnèrent qu’ils avaient besoin de temps pour réunir de telles preuves, mais qu’ils lui étaient loyaux et qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de lui causer du tort. Le prince leur répondait qu’il les trouvait hypocrites et leur demandait de joindre sur le champ le Sangkum. Leurs hésitations, entendues par des milliers de personnes étaient assimilées à une félonie. Au bout de près de trois heures, Sihanouk leva la séance et souhaita un « bon appétit » à ses interlocuteurs[147].

Alors qu’ils quittaient le palais, les démocrates furent tirés de leurs véhicules et molestés par des militaires et des gardes. Dans les trois jours qui suivirent, on recensa une trentaine d’actes de violence perpétrés par des hommes en uniforme à l’encontre de personnes suspectées d’appartenir au parti démocrate. S’il est difficile de déterminer si ces actes avaient été ordonnés par le prince lui-même, par Lon Nol alors responsable de l’armée ou étaient spontanés, ils ne furent jamais condamnés par quiconque et aucun de ceux qui les avaient commis ne fut inquiété. Après ces évènements, Sihanouk décidait de partir en France pour des vacances[148].

Le débat et son épilogue sonnèrent le glas du parti démocrate. L’opposition des élites cambodgiennes à Sihanouk passa dans la clandestinité et ne réapparaitra qu’une dizaine d’années plus tard par le biais de ses ailes les plus radicales. De plus, le discours véhément du prince devant une foule abondante, l’humiliation publique d’adversaires impuissants puis les violences physiques à peine voilées n’étaient que les prémices du traitement qui allait attendre ceux qui oseraient s’opposer à l’avenir au régime[149].

Nouvelle dissolution de l’Assemblée (1958)