Province de Rotanah Kiri

La province de Rotanah Kiri, également appelée Ratanakiri, est une province du nord-est cambodgien.

| Rotanah Kiri រតនគីរី | |

| |

Localisation de la province de Rotanah Kiri au Cambodge. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Type | Province |

| Capitale | Banlung |

| Districts | 9 |

| Communes | 50 |

| Villages | 240 |

| ISO 3166-2 | KH-16 |

| Démographie | |

| Population | 204 027 hab. (2019) |

| Densité | 19 hab./km2 |

| Rang | 20e |

| Géographie | |

| Coordonnées | 13° 44′ nord, 107° 00′ est |

| Superficie | 1 078 200 ha = 10 782 km2 |

| Rang | 9e |

Elle est occupée de longue date par des populations montagnardes collectivement désignées sous le nom de Khmer Loeu ("Khmer d’en haut"), terme qui regroupe en fait une douzaine de groupes distincts. Il s’agit de la seule province du Cambodge où l’ethnie khmère est minoritaire.

À cause principalement de son enclavement, le Rotanah Kiri est une des régions les moins développées du Cambodge. Ses infrastructures sont très restreintes et le pouvoir du gouvernement local est très limité.

Histoire

Des recherches ont révélé que la région est occupée depuis l’âge du bronze, voire celui de la pierre et des échanges commerciaux ont été démontrés entre les zones montagnardes et les villes du golfe de Thaïlande au moins depuis le IVe siècle[1]. Au début de son histoire, la région fut régulièrement occupée par l’Annam, le Champā, l’empire khmer ou le Siam, au gré des conflits qui opposèrent ces empires sans toutefois qu’aucun d’entre eux ne daigne jamais y installer une administration centrale chargée de la contrôler[2]. Du XIIIe au début du XIXe siècle, les villages étaient fréquemment la proie des marchands d’esclaves khmers, lao ou thaïs qui venaient s’y approvisionner[1]. Au XVIIIe siècle, la région fut conquise par un prince laotien, avant, au XIXe, d’être annexée par le Siam[3]. La contrée fut incorporée à l’Indochine française en 1893[1]. Les Français construisirent d’énormes plantations d’hévéas, notamment à Labansiek, qui n’était pas encore devenu Banlung ; des travailleurs indigènes furent réquisitionnés pour la construction et affectés à la récolte du caoutchouc[2] - [4]. Bien qu’elles soient sous le contrôle des Français, les terres qui forment l’actuel Rotanah Kiri avaient été transférées du Siam au Laos, puis au Cambodge[3] - [5]. Même si certains groupes d’indigènes résistèrent au départ au pouvoir colonial, ils étaient tous assujettis en 1953, à la fin du protectorat[1].

En 1959, Rotanah Kiri, jusqu’alors rattachée à Stoeng Treng devient une province à part entière[2]. Elle tire son nom de deux termes khmers (montagne (giri) et pierres précieuses (rotna)), tous deux d'origine sanskrite et qui décrivent deux aspects par lesquels la province était alors connue[5] - [6]. Dans les années 1950 et 1960, Norodom Sihanouk lance une campagne de développement et de « khmérisation » dans le nord-est du Cambodge destiné à mettre les villages sous le contrôle du gouvernement, à limiter l’influence des rebelles dans les campagnes et « moderniser » les communautés indigènes[1] - [7]. Certains indigènes furent déplacés dans les plaines où on les contraignit à s’éduquer à la langue et à la culture khmères alors que dans le même temps, des représentants de l’ethnie khmère s’installaient dans la province. On édifia des routes et on construisit de grosses plantations d’hévéas[1] - [7]. Ayant à subir de rudes conditions, voire du travail forcé dans les plantations, beaucoup de Khmer Loeu quittent leur habitat traditionnel pour s’installer loin dans les villes de provinces[8]. En 1968, les tensions débouchèrent sur des émeutes de l’ethnie bru pendant lesquelles plusieurs Khmers furent tués[9] - [10]. La réponse du gouvernement fut brutale ; des centaines de villageois furent tués et des habitations incendiées[9] - [11].

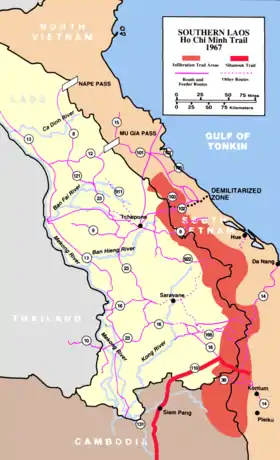

Dans les années 1960, les maquisards communistes, que le prince Norodom Sihanouk allait bientôt appeler khmers rouges, exploitèrent le ressentiment des Khmer Loeu envers le gouvernement central pour s’allier à eux[10] - [12]. Le parti communiste du Kampuchéa déplaça son siège dans la province en 1966 et reçut l’appoint de plusieurs centaines de combattants montagnards[9] - [12]. À cette époque, la région était le théâtre d’une forte activité Việt Cộng[13] ; les combattants s’y étaient installés dans les années 1940, et en , dans une conférence de presse, Norodom Sihanouk reconnaissait que le Rotanah Kiri était devenu « de facto, un territoire Nord-vietnamien[13] - [14] ». De à , les États-Unis mirent en œuvre l’opération Menu, une campagne de bombardement massif de la région, espérant couper les troupes communistes vietnamiennes de leurs sanctuaires[15] - [16]. C’est à cette occasion que Lumphat, alors capitale provinciale fut entièrement détruite et perdit définitivement son importance au profit de Banlung qui devint le centre administratif[17]. Afin d’échapper aux destructions, les habitants durent quitter leurs villages pour chercher refuge et protection auprès des khmers rouges[7] - [18]. Ceux-ci, qui au départ étaient plutôt bienveillants dans cette province, devinrent de plus en plus brutaux[19]. Les Khmers Loeu n’eurent bientôt plus le droit d’utiliser leur propre langue ni de pratiquer leurs religions ou leurs coutumes traditionnelles qui devinrent considérées comme « anticommuniste » ; la vie et les repas en commun devinrent la règle et les rares écoles durent fermer[20]. Les purges au sein des minorités ethniques s’intensifièrent et des milliers de réfugiés s’enfuirent au Laos et au Viêt Nam[7] - [19], alors que des groupes de guérilla anti khmers rouges se développent, dont celui de Taveng, emmené par un certain Bou Thorng qui deviendra député de la province une trentaine d’années plus tard[2] - [21]. De premières études semblent accréditer que 5 % de la population du Rotanah Kiri ont été victimes des khmers rouges, un chiffre de loin le plus bas de tout le Cambodge[22] - [23].

Après la chute du régime de Pol Pot, en 1979, la politique du nouveau gouvernement vis-à-vis du Rotanah Kiri peut être considérée comme de la « négligence bienveillante[8] ». Les Khmers Loeu furent autorisés à retrouver leur mode de vie traditionnel, mais les autorités ne rénovèrent que peu d’infrastructures[8]. Contrôlée par les Vietnamiens, l’administration provinciale n’avait que peu de contacts avec les communautés locales[8]. Toutefois, bien après la chute de leur régime, les rebelles khmers rouges continuèrent à tenir les forêts[24]. Si la plupart d’entre eux ont rendu les armes dans les années 1990, des attaques le long des routes provinciales continuèrent jusqu’en 2002[24].

L’histoire récente du Rotanah Kiri est surtout marquée par la modernisation et les défis aux modes de vie traditionnels qu’elle engendre[25] - [26]. Le gouvernement a remis les routes en état, encouragé le tourisme et l’agriculture et enfin a facilité l’immigration massive de Khmers des plaines vers la province[27] - [28]. L’amélioration du réseau routier et la stabilité politique on fait monter le prix des terrains et les litiges fonciers sont devenus un vrai problème[26]. Même si une loi de 2001 permettait aux communautés indigènes d’obtenir des titres de propriété collectifs pour leurs terres traditionnelles, plusieurs villageois sont devenus sans-abris[26]. Le gouvernement avait cédé des concessions sur les terres traditionnellement occupées par les tribus montagnardes[27] - [28], mais des « ventes » avaient néanmoins eu lieu, souvent entachées de pots-de-vin à de hauts fonctionnaires, de coercitions, de désinformations et de menaces[26] - [29]. Toutefois, il semble que l’implication de plusieurs organisations non gouvernementales internationales ont fait diminuer les cessions abusives[30]. Dans les années 2000, le Rotanah Kiri a dû accueillir des centaines de réfugiés Degar qui fuyait les persécutions dans le Viêt Nam voisin ; le gouvernement de Phnom Penh a été critiqué pour avoir rapatrié de force beaucoup de réfugiés[31].

Géographie

Le Rotanah Kiri est bordé par le Laos au nord, le Viêt Nam à l’est et les provinces cambodgiennes de Mondol Kiri au sud et Stoeng Treng à l’ouest[16] - [32]. Elle s’étend sur 10 782 kilomètres carrés[32].

Sa géographie est diversifiée, comprenant des collines, des montagnes, des plateaux, des plaines, des bassins versants, et des lacs de cratère[21] - [32]. Deux rivières importantes, le Tonlé San et le Tonlé Srepok, coulent d’est en ouest à travers la province. Cette dernière est connue pour ses forêts denses ; en 1997, 70 à 80 % de la surface était occupée soit par de la forêt vierge, soit des forêts secondaires, régulièrement défrichées puis qui se reconstituent après avoir été laissées à l’abandon par les cultures sur brûlis[33]. L’extrême nord est occupé par les montagnes de la cordillère annamitique ; la région est caractérisée par de denses forêts tempérées sempervirentes, des sols assez pauvres et une abondante faune sauvage[34]. Les hauts plateaux basaltiques vallonnés entre les rivières Tonlé San et le Tonlé Srepok héberge la majeure partie de la population du Rotanah Kiri, des forêts secondaires et des sols rouges fertiles[35]. Au sud du Tonlé Srepok s’étend une zone plate occupée par une forêt tropicale de feuillus[34]. Les frontières orientale avec le Viêt Nam et occidentale avec la province de Stoeng Treng abritent un mélange de forêts sempervirentes et tropicales humides[35].

Certains des écosystèmes les plus diversifiés de forêts tropicales humides et d’étages montagnards de toute l’Asie du Sud-Est se trouvent dans le Rotanah Kiri[36]. Une étude de 1996 portant sur deux sites du Rotanah Kiri et un de la province de Mondol Kiri ont répertorié 44 espèces de mammifères, 76 oiseaux et 9 reptiles[37]. La faune locale comprend des éléphants d’Asie, des ours malais, des tigres, des sangliers, des gaurs, des pygargues et des singes[21] - [38]. La région est aussi un site important pour la conservation de plusieurs sortes d’oiseaux en voie d’extinction, tels l’ibis géant ou le marabout argala[33]. La flore est elle aussi très variée ; des observations portant sur un demi hectare de forêt ont permis d’inventorier 189 espèces d’arbres et 320 de plantes diverses[33].

Près de la moitié du Rotanah Kiri est occupée par des zones protégées[34] - [39] telles la réserve de Lumphat et le parc national de Virachey. Même si la province est surtout connue pour ses espaces vierges[21], le développement récent a engendré des problèmes environnementaux[8]. Le paysage est en train de se modifier, avec l’accroissement de la population, l’intensification de l’agriculture et l’exploitation forestière[8]. L’érosion des sols s’accélèrent et les microclimats se dégradent alors que l’abandon de l’habitat traditionnel et le braconnage contribuent à appauvrir la biodiversité de la province[39].

Climat

Comme tout le reste du Cambodge, le Rotanah Kiri est soumis à un climat tropical et aux moussons avec une saison des pluies (environ 27 °C) de juin à octobre, une saison froide (24 °C) de novembre à février et une saison sèche (plus de 30 °C) de mars à mai[38] - [40].Le Rotanah Kiri semble être l’endroit le plus froid de tout le royaume khmer[40], avec, comme températures moyennes quotidiennes, une maximale à 34,0°C et une minimale à 22,1°C[41].

Les précipitations sont elles d’à peu près 2 200 mm[42].

Des inondations sont fréquentes lors des saisons des pluies et sont en recrudescence depuis la mise en service du barrage de Yali Falls sur le Tonlé San[43] - [44] - [45].

Districts

Les 240 villages sont disséminés en 50 communes, elles-mêmes réparties en 9 districts, dont plusieurs ont gardé des noms issus du thaï ou des langues des minorités de la province :

| Code | District | Signification[46] - [47] - [48] - [49] | Communes[50] | Population (1998[35]) |

|---|---|---|---|---|

| 1601 | Andoung Meas | "puits d'or" | Malik, Mai Hie, Nhang, Ta Lav | 6 896 |

| 1602 | Banlung | "village de Lung" | Kachanh, Labansiek, Yak Loum | 16 999 |

| 1603 | Bar Kaev | "village des joyaux" | Kak, Ke Chong, Laming, Lung Khung, Seung, Ting Chak | 11 758 |

| 1604 | Koun Mom | Serei Mongkol, Srae Angkrong, Ta Ang, Toen, Trapeang Chres, Trapeang Kraham | 8 814 | |

| 1605 | Lumphat | Chey Otdam, Ka Laeng, La Bang Muoy, La Bang Pir, Pa Tang, Seda | 10 301 | |

| 1606 | Ou Chum | "rigole du pourtour" | Cha Ung, Chan, Aekakpheap, Kalai, Ou Chum, Sameakki, L'ak | 11 863 |

| 1607 | Ou Ya Dav | "rigole de la grand-mère Dav" ; Dav signifie "étoile" en thaï | Bar Kham, Lum Choar, Pak Nhai, Pate, Sesant, Saom Thum, Ya Tung | 10 898 |

| 1608 | Ta Veaeng | "grand-père Veaeng" ; Veaeng signifie "long" | Ta Veaeng Leu, Ta Veaeng Kraom | 4 325 |

| 1609 | Veun Sai | utilisé comme prénom au Cambodge, l'étymologie en est obscure | Ban Pong, Hat Pak, Ka Choun, Kaoh Pang, Kaoh Peak, Kok Lak, Pa Kalan, Phnum Kok, Veun Sai | 12 389 |

| Total | 50 communes | 94 243 | ||

Administration

La capitale provinciale est Banlung, aussi surnommée la « ville rouge » à cause du nuage de poussière de latérite qui l’enveloppe durant toute la saison sèche[17] - [51]. Elle a succédé dans les années 1970 à Lumphat qui depuis sa destruction par les bombardements de l’US Air Force a perdu de son importance[17] - [52].

La direction de la province est faible, essentiellement à cause de l’éloignement d’avec la capitale, des diversités ethniques (les Khmers qui représentent environ 20 % de la population occupent 98 % des postes de l’administration[28]) et de son image d’ancien bastion des khmers rouges[24]. Le cadre légal est quant à lui également dérisoire et l’appel à la justice est encore plus restreint que partout ailleurs au Cambodge[8]. En outre, les services administratifs sont inefficaces et insuffisants pour répondre aux besoins de la province[8]. Le gouvernement cambodgien a l’habitude d’accepter l’aide substantielle des organisations non gouvernementales internationales œuvrant dans le Rotanah Kiri[24].

Le gouverneur actuel de la province est Pav Hamphan.

Aux élections communales de 2007, le PPC avait obtenu une victoire écrasante dans la province.

| PPC | PSR | FUNCINPEC | |

|---|---|---|---|

| Maires | 48 | 1 | 0 |

| 1er adjoints | 45 | 4 | 0 |

| 2e adjoints | 28 | 10 | 11 |

| Conseillers | 98 | 6 | 2 |

| Total | 219 | 21 | 13 |

Caroline Hugues, chercheuse en politique, laisse entendre que la toute-puissance du PPC dans les régions rurales est peut-être dû à la capacité des autorités locales à réprimer toute action collective alors qu’en milieu urbain elles doivent composer avec les bailleurs de fonds internationaux et les organisations non gouvernementales qui soutiennent les partis d’opposition[54].

Au niveau législatif, Bou Thorng (PPC, membre de l’ethnie Tampuan[21]) a obtenu le seul siège de la province en jeu aux élections de 2008[55].

La gestion des villages comprend outre la partie administrative, une composante traditionnelle. La forme coutumière de gouvernement, basée sur les anciens, et les autres institutions indigènes prédominent dans les campagnes[36]. Les habitants de chaque village désignent un ou plusieurs anciens chargés de gérer les affaires communales et les différents et de s’assurer que chacun respecte les traditions locales, notamment en termes d’utilisations des terrains et des ressources[36]. Ces anciens ne jouent pas un rôle d’autocrate mais sont plus considérés comme des donneurs de conseils respectés qui cherchent à favoriser autant que possible un consensus en cas de conflit[36]. Ce sont souvent des hommes, mais les femmes jouent elles aussi un rôle dans la gestion des communautés et de leurs ressources[36]. Chaque bourgade peut aussi avoir un chef de village, nommé par l’administration centrale et dont le rôle est de faire le lien entre les services publics et le village, mais qui n’a aucune autorité et dont la fonction n’est pas clairement connue des villageois[36].

Économie

.jpg.webp)

La grande majorité des indigènes vivent d’une agriculture vivrière, pratiquant le brûlis[56] et une exploitation itinérante[16] - [57]. Beaucoup de familles passent à une agriculture commerciale et se spécialisent dans la noix de cajou[51], l’arachide, la mangue ou le tabac, un mouvement qui tend à s’accélérer ces dernières années[25] - [58].

Les villageois du Rotanah Kiri ont traditionnellement peu de contact avec l’économie de marché[33]. Le troc reste très répandu et jusqu’à très récemment, les Khmers Loeu n’avaient tendance à se rendre sur les marchés qu’une fois par an[33]. Jusqu’en 2005, le revenu moyen mensuel avoisinait les 5$ US mensuels ; aujourd’hui, des biens tels les motocyclettes, les téléviseurs ou les machines à karaoké sont des marchandises très convoitées[24].

On trouve aussi, autour de Banlung, des vaste champs d’arachides, de café ou de noix de cajou, aux mains de riches Cambodgiens ou Vietnamiens[57].

Enfin, une agriculture à plus grande échelle concerne les plantations de palmiers, de maïs et d’hévéas[51] - [57].

Les autres activités économiques sont l’extraction de pierres précieuses[21], l’exploitation forestière et des activités commerciales à faible échelle[35]. Les gemmes sont généralement extraites par des moyens traditionnels, c'est-à-dire en creusant des trous et des galeries individuels et en retirant manuellement les pierres. Toutefois, les méthodes industrielles sont apparues récemment dans la province[59] - [60] - [61].

Le commerce du bois, notamment l’illégal, génère des problèmes non seulement environnementaux, mais aussi de spoliation foncière. Les trafics, aux mains des militaires cambodgiens et des exploitants vietnamiens sont bien implantés dans le Rotanah Kiri[62]. En 1997, on estimait à 300 000 m³ le volume illégalement exporté au Viêt Nam, alors que la limite légale avait été fixée à 36 000 m³[63]. John Dennis, un anthropologue travaillant pour la banque asiatique de développement, a décrit la gestion forestière du Rotanah Kiri comme une « urgence humanitaire »[63].

Transports

Même si aujourd’hui encore les éléphants sont parfois utilisés pour les transports de marchandises[21] - [38], les chars à bœufs et les motocyclettes sont les deux moyens de locomotions les plus courants du Rotanah Kiri[64].

Si le système routier est en meilleur état que dans certaines autres parties du Cambodge, il n’en demeure pas moins très précaire[65] et il faut par exemple compter, en saison sèche, une bonne journée en bus, en pick-up ou en camion pour faire, via Stoeng Treng, les quelque 600 kilomètres[66] qui séparent Phnom Penh de Banlung[67] - [68].

En a démarré la construction de la route nationale 78, qui doit relier Banlung à la frontière vietnamienne et qui devrait accroître les échanges commerciaux entre le Viêt Nam et le Cambodge[69] - [70].

Il y a un petit aéroport à Banlung[71], mais les vols réguliers vers le Rotanah Kiri ont été arrêtés en 2008[72].

Tourisme

L’intérêt du Rotanah Kiri provient essentiellement de ses paysages naturels qui ont pour la plupart été préservés à l’état sauvage[21] - [67] et des villages traditionnels des ethnies Khmer Loeu[66].

L’industrie touristique y est en expansion rapide[73] - [74]. Ainsi, en 2001, la province n’a accueilli que 2 000 visiteurs, alors que pour les neuf premiers mois de 2008, il y en avait déjà eu plus de 90 000[73] - [75]. La stratégie de développement de l’activité vise à encourager l’écotourisme[66] - [76], mais cet essor ne va pas sans poser des problèmes car les communautés locales ne perçoivent qu’une faible part du revenu généré et parfois les guides emmènent les excursionnistes dans des villages sans le consentement de leurs habitants, perturbant par là leur mode de vie traditionnel[77]. Quelques initiatives ont été prises pour régler ces difficultés : un comité provincial a été créé pour tenter de veiller à ce que le tourisme ne soit pas destructif, et des programmes permettent d’enseigner les bases de l’Anglais et de la gestion aux populations indigènes[75].

En attendant, la plupart des visiteurs logent à Banlung, le seul endroit offrant des commerces et des hôtels plus ou moins conformes aux standards occidentaux en quantité suffisante[78]. De là, ils partent en excursion vers les villages Khmers Loeu, la jungle, les chutes d’eau, les mines de pierres précieuses ou d’autres curiosités[51].

Les principales « attractions » accessibles depuis Banlung sont :

- les mines de pierres précieuses de Bokéo, à 36 kilomètres de Banlung[78].

- les villages des tribus montagnardes Khmères Loeu[56].

- Phnom Svay et le Bouddha couché du Wat Rahtanharahm, lieu de pèlerinage réputé au pied du mont Eisey Patamak, à 2 kilomètres à l’ouest de Banlung[79].

- Les chutes d’eau de Cha Ong (25 mètres de haut, à 2 kilomètres à l’ouest de Banlung)[80], Kan Chang (12 mètres de haut, à 6 kilomètres au sud-est de Banlung)[81], Ka Tieng (10 mètres, à 7 kilomètres au sud-est de Banlung)[82] et de Sean Lae (4 niveaux de 4 mètres chacun, à 26 kilomètres au sud de Banlung)[83], pendant la saison des pluies, quand les niveaux sont à leur apogée[52].

- La réserve naturelle de Lumphat, à 37 kilomètres au sud de Banlung et qui s’étend sur 250 000 hectares[84].

- Le parc national de Virachey, dans la jungle, à 37 kilomètres au nord-est de Banlung, près des frontières laotienne et vietnamienne[85].

- Le lac de cratère de Yak Loum[56] - [86].

- l’excursion à dos d’éléphant vers les chutes d’eau, les villages Khmers Loeu ou le lac de Yak Loum[56].

Démographie

En 2008, le Rotanah Kiri avait une population d’à peu près 150 000 habitants, soit une augmentation de 59 % par rapport aux chiffres de 1998[87]. Cette croissance est surtout due à l’immigration de Khmers des plaines[88]. En 2008, les habitants contribuaient pour 1,1 % à l’ensemble de la population cambodgienne, alors que la densité de 13,9 individus au km² est plus de cinq fois inférieure à la moyenne nationale[87]. La population est très clairsemée, avec la plupart des résidents occupant des villages de 100 à 300 personnes[89]. Environ 70 % des habitants sont dans les montagnes, alors que pour les 30 % restants, la moitié vie en milieu urbain et que l’autre moitié a investi les plaines et le bord des cours d’eau où ils pratiquent la riziculture pluviale et s’adonnent à des activités commerciales[33]. Banlung, la capitale provinciale, située au centre de la zone montagneuse est de loin la plus importante agglomération avec ses quelque 25 000 habitants[72]. Les autres villes de taille significatives sont Veun Sai, au nord et Lumphat au sud, avec des populations de respectivement 2 000 et 3 000 résidents[66] - [72].

Le recensement de 1998 a montré que 44,4 % des habitants avaient 14 ans ou moins, 52,1 % entre 15 et 64 ans et 3,5 % 65 ans ou plus ; 49,2 % étaient des hommes, 50,8 % des femmes[35]. Parmi les résidents du Rotanah Kiri âgés de 15 ans et plus, 20,9 % n’ont jamais été mariés, 71,6 % sont mariés, 5,1 % sont veufs et 2,4 % sont divorcés ou séparés[35]. Les foyers ont une moyenne de 5,6 membres et 87,5 % sont dirigés par des hommes[35].

Alors que les montagnes sont restées inhabitées pendant plus de mille ans, elles ont été investies ces 200 dernières années par plusieurs groupes des plaines[52]. Le recensement de 1998 est la dernière étude connue concernant la diversité ethnique de la province. Elle montre que les Khmers Loeu représentaient environ 70 % de la population[88]; toutefois, il s’agit là d’un nom générique qui regroupe des peuplades très différentes. On y trouve notamment les Tampuan (24,3 % des résidents), mais aussi les Jaraï (17,1 %), les Kreung (16,3 %), les Bru (7,0 %), les Kachok (2,7 %), les Kavet (1,9 %), les Kuy (0,5 %) et des Lun (0,1 %)[88]. Les autres ethnies représentées sont les Khmers (19,1 %), les Lao (9,6 %), les Kinh (Vietnamiens, 0,7 %), les Cham (0,6 %) et des Chinois (0,3 %)[88]. Depuis, l’immigration venant des autres provinces du Cambodge s’est accélérée, ce qui a du augmenter la proportion de représentants de l’ethnie khmère, même si aucun chiffre officiel n’est pour le moment venu confirmer cette tendance[8]. Bien que la langue officielle du Rotanah Kiri soit le khmer, chaque groupe a son propre langage[30] - [90] et moins de 10 % des Khmers Loeu parlent couramment la langue nationale[91].

Santé

Les indicateurs de santé du Rotanah Kiri sont les pires de tout le Cambodge[92] - [93]. Le paludisme, la tuberculose, les parasites intestinaux, le choléra, les diarrhées et d’autres maladies qu’il serait facile de prévenir par une vaccination, telles la rougeole, sont endémiques[89] - [92]. À noter, concernant la malaria que si Banlung est exempt de moustiques[94], ceux qu’on trouve dans la forêt transmettent le paludisme de type falciparum qui est une des formes les plus virulentes si on ne le soigne pas à temps[94].

La province détient également les plus hauts taux du pays en termes de forte malnutrition[89] ainsi que de mortalité infantile et maternelle[89], avec par exemple 22,9 % des enfants qui meurent avant l’âge de cinq ans[95]. Les causes de cet état sanitaire précaire sont multiples et comprennent outre la pauvreté, l’éloignement physique, les barrières culturelle et de la langue qui pénalisent les Khmers Loeu quand ils veulent se faire soigner, la faiblesse des infrastructures, la difficulté d’accès à l’eau, le manque de motivation du personnel médical et des facteurs environnementaux qui s’exacerbent, comme la dégradation progressive des ressources naturelles, la baisse de la production agricole et l’immigration interne[89] - [92].La province n’a qu’un seul hôpital, 10 centres de santé et 17 postes de soins[96] - [97].

Éducation

Le niveau d’éducation, spécialement chez les Khmers Loeu, est assez bas. Une étude de 2002 portant sur 6 villages a montré que moins de 10 % des habitants ont fréquenté une école primaire[98]. Seuls 23,5 % de la population est alphabétisée (à comparer aux 67,3 % de la moyenne nationale) avec des taux plus faibles pour ceux qui ne vivent pas dans le district de Banlung (15,7 %) et parmi les femmes (15,3 %)[87].

Des initiatives d’éducation bilingues ont été entreprises depuis 2002, avec des cours qui débutent dans les langues maternelles et passent progressivement en Khmer ; les premiers résultats semblent encourageants[91] - [99]. Ce programme vise à ouvrir l’éducation aux locuteurs des parlers locaux mais aussi d’encourager les Khmers Loeu à s’immiscer dans les affaires politiques et économiques nationales[91].

Développement

Le Rotanah Kiri est une des provinces les moins développée de tout le Cambodge[8].

La plupart des habitants (61,1 %) cherchent l’eau dans les rivières, les torrents, les étangs ou captent l’eau de pluie ; la plupart des autres (32,3 %) disposent d’un puits[100]. Seuls 5,5 % ont une eau provenant d’une source que l’on peut considérer comme correcte d’un point de vue sanitaire (eau en bouteille, nappe phréatique non polluée…)[100].

La majorité des foyers utilisent des lampes à pétrole ou d’autres sources telles des lampes à huile pour s’éclairer ; très peu (39,5 % dans le district de Banlung, 2,1 % ailleurs) disposent de toilettes[101].

La quasi-totalité (96,2 %) utilise du bois pour cuire leurs plats[35].

Plusieurs organisations non gouvernementales dont Oxfam International œuvrent dans la province et tentent d’améliorer la santé et les conditions de vie[102].

Culture

Même si chaque groupe ethnique de la province a ses propres coutumes et son organisation sociale[35], des analogies existent. Généralement, les Khmers Loeu pratiquent une agriculture vivrière, itinérante et basée sur le brûlis dans des petits villages de 30 à 70 familles nucléaires[78]. Chaque village est dirigé collectivement et administre un territoire forestier dont les limites ne sont pas clairement démarquées[25]. Chaque famille se voit ainsi allouer entre 1 et 2 hectares de terres cultivées et 5 et 6 hectares de friches[103]. Le cycle des cultures itinérantes est généralement de 10 et 15 ans[8]. Les villageois augmentent leurs revenus par un peu de chasse, de pêche et de cueillette sur de grandes étendues[104].

Le régime alimentaire des Khmers Loeu est largement dépendant de ce qu’ils peuvent récolter et cueillir[105] - [106]. De plus, de nombreux interdits limitent les choix alimentaires, en particulier parmi les femmes enceintes, les enfants et les malades[105]. La principale ressource reste le riz, même si la plupart des familles souffrent de pénurie pendant les six mois qui précèdent les récoltes[106]. Certaines familles, afin de réduire l’ampleur de ce problème se sont essayées à la culture du maïs voire des pommes de terre, du manioc ou du taro[106]. Les protéines sont rares dans l’alimentation de la plupart des Khmers Loeu[106] ; leur principales sources demeurent le gibier ou les poissons, mais des petits animaux comme les rats ou les insectes sont parfois mangés[106]. Les animaux domestiques comme les cochons, les vaches ou les buffles ne sont mangés que lors des sacrifices[106]. Lors de la saison des pluies, une grande variété de légumes (généralement, ils ne sont pas cultivés) et de feuilles sont cueillis dans la forêt[106]. Les fruits habituellement consommés sont les bananes, les jaquiers, les papayes et les mangues[106].

Les maisons en milieu rural sont construites dans des clairières gagnées sur la forêt[107] et faites de bambou, de rotin, de bois et de feuilles, le tout cueilli dans les bois environnants ; elles sont généralement construites pour trois ans[33]. L’organisation spatiale du village dépend du groupe ethnique[36]. Les hameaux Kreung sont disposés de manière circulaire autour d’une maison commune centrale[107]. Dans les villages Jaraï, de grandes maisons sont habitées par des familles élargies, avec chacune d’entre elles divisées en de plus petits compartiments séparés par des cloisons de bambou[108]. Les villages Tampuan suivent l’un ou l’autre de ces modèles[36]. Les frontons des maisons sont ornés de motifs géométriques faits de bambous tressés et dont la forme dépend de l’ethnie[108]. On y dort la tête à l’est, car c’est là que résident les esprits[108]. C’est aussi du côté est des maisons que sont entreposées les jarres d’alcool de riz[108]. Jusqu’à une époque récente, ces bourgades étaient protégées par des palissades et des pièges de bambous[107]. À l’extérieur, se trouve un point d’eau où les habitants se retrouvent pour s’approvisionner et se baigner[107].

Toujours en dehors des villages, se trouvent les cimetières où se déroulent de nombreuses cérémonies de sacrifices, de libations et d’offrandes de nourriture afin d’aider les défunts à rejoindre le monde des esprits[109]. Les tombeaux sont finement décorés en suivant des canons qui varient suivant l’ethnie[78] - [109].

Concernant les mœurs, les Khmers Loeu sont moins prudes que ceux des plaines, notamment pour le passage de l’adolescence à l’âge adulte[110]. Ainsi, lorsque les filles deviennent pubères, leurs pères leur construisent une « maison de célibataire » à côté du foyer familial, où elles peuvent recevoir qui elles veulent[110] - [111]. À noter que chez les Kreung les garçons ont eux aussi leurs maisons de célibataires[78] - [110].

Quasiment tous les Khmers Loeu sont animistes et leur cosmologie est liée aux éléments naturels[30]. Selon les croyances locales, certaines forêts sont habitées par des esprits et il est interdit d’y couper quoi que ce soit[39]. Outre les forêts, des formations rocheuses, des chutes d’eau, des étangs ou une partie de la végétation peuvent être habités pas des esprits[36]. Les principales fêtes sacrificielles ont lieu en mars et avril, quand les champs ont été choisis et préparés pour la nouvelle saison des plantations[106]. Des missionnaires sont présents dans la province et ont réussi à convertir quelques khmers Loeu au christianisme[112] - [113]. Alors que les représentants de l’ethnie khmère pratiquent le bouddhisme theravāda[13] - [30], les quelques Chams qui peuplent la région sont restés musulmans[112].

À cause de la forte prévalence de la malaria et de son éloignement des centres régionaux, le Rotanah Kiri est resté isolé des influences occidentales jusqu’à la fin du XXe siècle[34]. Des bouleversements culturels ont néanmoins eu lieu ces dernières années, en particulier près des routes et des chefs-lieux de district ; ces changements sont attribués aux contacts avec les immigrants des plaines, les fonctionnaires du gouvernement et les militants des organisations non gouvernementales[88]. L’habillement et l’alimentation se standardisent et les chants traditionnels sont peu à peu supplantés par la musique khmère[88]. Beaucoup de villageois ont aussi observé une perte du respect envers les ainés et un accroissement du clivage entre les jeunes et les anciens[88]. Les nouvelles générations deviennent réticentes à se conformer aux coutumes traditionnelles et arrêtent de croire aux esprits[88].

Notes et références

- (en) Ian Glover et Peter S. Bellwood, Southeast Asia : from prehistory to history, New York, RoutledgeCurzon, , 376 p. (ISBN 978-0-415-29777-6, lire en ligne)

- (en) Indigenous Peoples/ethnic Minorities and Poverty Reduction : Cambodia, Asian Development Bank, , 80 p. (ISBN 978-971-561-437-5, lire en ligne)

- (en) Geographer, Office of Research in Economics and Science, Bureau of Intelligence and Research, « International Boundary Study n° 32 Cambodia – Laos Boundary », sur The Florida State University, US Department of State, (consulté le )

- (fr) Marc Ferro, Le livre noir du colonialisme : XVIe - XXIe siècle, de l'extermination à la repentance, Hachette, , 1124 p. (ISBN 978-2-01-279183-1)

- (en) Martin Stuart Fox, A history of Laos : The construction of Laos as a modern nation state dates only from 1945..., Cambridge University Press, , 272 p. (ISBN 978-0-521-59746-3, lire en ligne)

- (fr) Pierre-Régis Martin et Dy Dathsy, Parler le cambodgien, comprendre le Cambodge : un livre, une méthode, un lien, Régissy, , 374 p. (ISBN 2-9514195-0-3)

- (en) Dhirendra K. Vajpeyi, Deforestation, environment, and sustainable development : a comparative analysis, Westport, Conn., Greenwood Press, , 272 p. (ISBN 978-0-275-96989-9, lire en ligne)

- (en) Andrea Straub et Per Ronnås, Institutions, livelihoods, and the environment : Change and Response in Mainland Southeast Asia, Nordic Institute of Asian Studies Press, , 206 p. (ISBN 978-87-87062-98-5, lire en ligne)

- (en) David Porter Chandler, The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945, Yale University Press, , 414 p. (ISBN 9780300057522, présentation en ligne)

- (en) Marie Alexandrine Martin (trad. Mark W. McLeod), Cambodia : a shattered society, University of California Press, , 383 p. (ISBN 978-0-520-07052-3, lire en ligne)

- (en) Arthur J. Dommen, The Indochinese experience of the French and the Americans : Nationalism and Communism in Cambodia, Laos, and Vietnam, Indiana University Press, , 1168 p. (ISBN 978-0-253-33854-9, lire en ligne)

- (en) David P. Chandler, Brother number one : a political biography of Pol Pot, Westview Press Inc, , 280 p. (ISBN 978-0-8133-3510-0, lire en ligne)

- (en) Philip Short, Pol Pot : Anatomy of a Nightmare, Henry Holt and Co, , 560 p. (ISBN 978-0-8050-8006-3)

- (en) Henry A Kissinger, Ending the Vietnam War : A History of America's Involvement in and Extrication from the Vietnam War, Simon & Schuster, , 640 p. (ISBN 978-0-7432-1532-9)

- (fr) William Shawcross (trad. Françoise Bonnet), Une Tragédie sans importance : Kissinger, Nixon et l'anéantissement du Cambodge [« Sideshow »], F. Adel, , 438 p. (ISBN 9782715802186)

- (en) « About Ratanakiri », sur Welcome to Ratanakiri (consulté le )

- (fr) « Ratanakiri - Banlung », sur Lodge Terres Rouges, (consulté le )

- (en) Kenton J. Clymer, The United States and Cambodia, 1969-2000 : A Troubled Relationship, Routledge, , 240 p. (ISBN 978-0-415-32602-5, lire en ligne)

- (en) Elizabeth Becker, When the War was Over : Cambodia and the Khmer Rouge Revolution, US, PublicAffairs, , 632 p. (ISBN 978-1-891620-00-3)

- (en) Emily Ann Vargas-Barón et Hernando Bernal Alarcoń, From bullets to blackboards : education for peace in Latin America and Asia, Inter-American Development Bank, , 284 p. (ISBN 978-1-931003-99-5)

- (fr) Frank Chauvery, Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette, Cambodge, Paris, le Petit Futé, , 422 p. (ISBN 978-2-7469-2595-3)

- (en) Craig Etcheson, After the killing fields : lessons from the Cambodian genocide, Greenwood Press, , 272 p. (ISBN 978-0-275-98513-4, lire en ligne)

- (fr) Marek Sliwinski, Le Génocide Khmer rouge : une analyse démographique, L'Harmattan, coll. « Recherches asiatiques », , 174 p. (ISBN 978-2-7384-3525-5, lire en ligne)

- (en) Regan Suzuki, « The Intersection of Decentralization and Conflict in Natural Resource Management: Cases from Southeast Asia », International Development Research Centre, (consulté le )

- (en) Asian Development Bank, « Untangling the Web of Human Trafficking and Unsafe Migration in Cambodia and Lao PDR », SEAGEN Waves, Volume 2, Issue 1, (consulté le )

- (en) Diana Vinding, The Indigenous World 2004, IWGIA, , 472 p. (ISBN 978-87-90730-83-3, lire en ligne)

- (en) Sille Stidsen, The Indigenous world : Volume 2006, S.l., IWGIA, , 450 p. (ISBN 978-87-91563-18-8, lire en ligne)

- (en) Stephen R. Tyler, Comanagement of natural resources : local learning for poverty reduction, International Development Research Centre, coll. « In Focus », , 106 p. (ISBN 978-1-55250-328-7, présentation en ligne)

- (en) Vong Sokheng, « Ratanakkiri ethnic minorities to protest against land grabs », Phnom Penh Post,

- (en) Stephen R. Tyler, Communities, livelihoods and natural resources : action research and policy change in Asia, International Development Research Centre, , 450 p. (ISBN 978-1-85339-638-0)

- (en) Human Rights Watch, « Cambodia: Protect Montagnard Refugees Fleeing Vietnam », (consulté le )

- (en) « Geography », Ratanakiri Travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) Camille Bann, « An Economic Analysis of Tropical Forest Land Use Options, Ratanakiri Province, Cambodia », International Development Research Centre, (consulté le )

- (en) Stephen Joseph Walsh et Kelley A. Crews-Meyer, Linking people, place, and policy : a GIScience approach, Kluwer Academic Publishers, , 360 p. (ISBN 978-1-4020-7003-7, lire en ligne)

- (en) Cambodian National and Provincial Resources Data Bank, « Ratanak kiri Provincial Resources », (consulté le )

- (en) Graeme Brown, Jeremy Ironside, Mark Poffenberger et Alistair Stephens, Forest stewardship in Ratanakiri : linking communities and government, Community Forestry International, , 79 p. (lire en ligne)

- (en) Ajay Desai et Lic Vuthy, « Status and Distribution of Large Mammals in Eastern Cambodia », Flora and Fauna International, Worldwide Fund for Nature & IUCN - World Conservation Union, (consulté le )

- (fr) « Ratanakiri - Présentation », sur Lodge Terres Rouges, (consulté le )

- (en) Mark Poffenberger et Suraya Affif, Karan Aquino, Claudia D'Andrea, Jeff Campbell, Sara Colm, Rachel Dechaineux, Joost Foopes, Hubert de Foresta, Jeff Fox, Doug Henderson, Anan Kanchanapan, Southone Ketphanh, Karen E. Lawrence, Muayat Ali Muhshi, Thomas Sikor, Kol Vathana, Peter Walpole, « Communities and forest management in Southeast Asia », international Working Group on Community Involvement in Forest Management, (consulté le )

- (en) « Climate », Ratanakiri Travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) Men Sothy et Chhun Sokunth, « Temperature », Crop Monitoring and forcasting Bulletin, no 5, (lire en ligne)

- (en) Men Sothy et Chhun Sokunth, « Rainfall Situation », Crop Monitoring and forcasting Bulletin, no 5, (lire en ligne)

- (en) Shun'ichi Teranishi, The state of the environment in Asia 2005/2006, Tokyo, Springer-Verlag, , 385 p. (ISBN 978-4-431-25028-9, lire en ligne)

- (en) An Lu, « Officials: Cambodia's Ratanakiri severely flooded, Mekong may burst banks », Agence Chine Nouvelle, (lire en ligne)

- (en) Australian Mekong Resource Centre, « Yali Falls Dam : Impacts on Ratanakiri Province, Cambodia », (consulté le )

- (fr) Saveros Lewitz, « La toponymie khmère », Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, vol. 53, nos 53-2, , p. 377-450 (lire en ligne)

- (fr) Gabrielle Martel, Saveros Lewitz et Jules-E. Vidal, « Notes ethnobotaniques sur quelques plantes en usage au Cambodge », Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, vol. 55, nos 55-1, , p. 171-232 (lire en ligne)

- (fr) Saveros Lewitz et Bruno Rollet, « Lexique des noms d’arbres et d’arbustes au Cambodge », Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, vol. 60, nos 60-1, , p. 113-162 (lire en ligne)

- (fr) Saveros Pou, Dictionnaire vieux khmer-français-anglais : An Old Khmer-French-English Dictionary, Editions L'Harmattan, coll. « Les introuvables », , 734 p. (ISBN 978-2747573450)

- (en) (en) « Cambodia e-Gov Homepage – Ratanak Kiri Province » (consulté le )

- (fr) « Ratanakiri, le trek commando dans la jungle », Melina & Mike around the world, sur over-blog.com, (consulté le )

- (fr) « Cambodge – Ratanakiri – province des minorités ethniques », sur UBATS – Hors pistes (consulté le )

- (en) National Election Committee, « Official Results of the 2007 Commune Councils Election », (consulté le )

- (en) Caroline Hughes, The political economy of Cambodia's transition, 1991-2001, RoutledgeCurzon, , 272 p. (ISBN 978-0-7007-1737-8)

- (en) « Liste des députés », Ambassade royale du Cambodge en France, (consulté le )

- (fr) « Ratanakiri – Banlung, Cambodia Travel Blog », sur TravelPod, (consulté le )

- (en) « Economy », Ratanakiri Travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) Connie Levett, « New world mysteries test Cambodia's lost tribe », The Age, (lire en ligne)

- (en) « Bleak outlook for Cambodian gem diggers as mining firms move in », Agence France Presse,

- (en) Bou Saroeun et Phelim Kyne, « A questionable gem search », Phnom Penh Post,

- (en) Leo Dobbs, « Fishing for gems with the northeastern highlanders », Phnom Penh Post,

- (en) Peter Dauvergne, Loggers and degradation in the Asia-Pacific : corporations and environmental management, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Asia-Pacific Studies », , 216 p. (ISBN 978-0-521-00134-2, présentation en ligne)

- (en) John Dennis, « A Review of National Social Policies », Poverty Reduction & Environmental Management in Remote Greater Mekong Subregion (GMS) Watersheds Project (Phase I) (1999), Asian Development Bank, (consulté le )

- (en) Amanda Thomas, « Long-distance house calls Doctors here link up with patients in remote Cambodia via innovative system », Boston Globe, (lire en ligne)

- (en) Andrew Spooner, Footprint Cambodia, Footprint Handbooks, , 5e éd., 280 p. (ISBN 978-1-906098-15-5)

- (en) « Introduction », Ratanakiri Travel Guide, Tourism of Cambodia (consulté le )

- (fr) Angkor voyages, « Voyage au Ratanakiri », (consulté le )

- (fr) Emmanuelle Delsol, « Cambodge : livreur d'e-mails dans le Ratanakiri », 01 Informatique, no 1864,

- (en) Hun Sen, « Selected Comments at Groundbreaking Ceremony to Build NR 78 between Baan Lung and O Yadao in the Province of Ratanakiri », sur http://www.cnv.org.kh, Cambodia New Vision, (consulté le )

- (en) United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, « Project Profile of Priority Projects along the Asian Highway: Cambodia », (consulté le )

- (en) Beverley Palmer, The rough guide to Cambodia, Rough Guides, , 368 p. (ISBN 978-1-85828-837-6, lire en ligne)

- (en) Nick Ray et Daniel Robinson, Cambodia Travel Guide, Lonely Planet Publications, , 6e éd., 376 p. (ISBN 978-1-74104-317-4, présentation en ligne)

- (en) Sam Rith et Sebastian Strangio, « Besieged R'kiri minorities to reap benefits of growing ecotourism », Phnom Penh Post,

- (en) Tom Vater, « Ratanakiri emerges », The Nation, travel, (lire en ligne)

- (en) Diana Vinding, The Indigenous World 2002-2003, International Work Group for Indigenous Affairs, , 450 p. (ISBN 978-87-90730-74-1, présentation en ligne, lire en ligne)

- (en) Laura Summers, Far East and Australasia 2003, Routledge, coll. « Regional surveys of the world », , 34e éd., 1538 p. (ISBN 978-1-85743-133-9, lire en ligne)

- (en) United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, The contribution of tourism to poverty alleviation : Escap Tourism Review. 25, United Nations, , 88 p. (ISBN 978-92-1-120445-2, présentation en ligne)

- (en) « Banlung City, Ratanakiri, Cambodia », City guides, sur Cambodia travel guides, Canby Publications Co., Ltd, (consulté le )

- (en) « What to see - Eisey Patamak Mountain or Phnom Svay », Ratanakiri Travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) « What to see - Cha Ong Waterfall », Ratanakiri Travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) « What to see - Ka Chanh Waterfall », Ratanakiri Travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) « What to see - Ka Tieng Waterfall », Ratanakiri Travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) « What to see - Ou'Sean Lair Waterfall », Ratanakiri Travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) « What to see - Lumphat Wildlife Sanctuary », Ratanakiri Travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) « What to see - Virochey National Park, Tonle San River & Beyond », Ratanakiri Travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) « What to see - Beung Yeak Loam », Ratanakiri travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) National Institute of Statistics, Ministry of Planning Phnom Penh, Cambodia, « General Population Census of Cambodia 2008 », Statistics Bureau & Director-General for Policy Planning (Statistical Standards) - Japan, (consulté le )

- (en) Conny van den Berg et Phat Palith, « On people, roads and land: Immigration and its consequences for Highland communities in Ratanakiri », Centre de recherches pour le développement international, (consulté le )

- (en) « Improving Access to Healthcare for Indigenous Women and Children in Rattanakiri », Health Unlimited, (consulté le )

- (en) « Constitution of the Kingdom of Cambodia », Cambodia e-Gov, (consulté le )

- (en) Amy B. M. Tsui et James W. Tollefson, Language policy, culture, and identity in Asian contexts, Routledge, , 283 p. (ISBN 978-0-8058-5693-4, présentation en ligne)

- (en) Riddell et Ebony, « Community-led safe motherhood advocacy, Ratanakiri, Cambodia », Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, vol. 126, no 6,

- (en) « Two-Way Tables - Setting the Stage for Equity-Sensitive Monitoring of the Health Millennium Development Goals », Center for International Earth Science Information Network, (consulté le )

- (fr) « Santé - Conseils santé », sur Lodge Terres Rouges, (consulté le )

- (en) World Food Programme, « Food Security Atlas for Cambodia - Provincial Profile - Rattanakiri », United Nations (consulté le )

- (en) « Indigenous women working towards improved maternal health », Health Unlimited, (consulté le )

- (en) Ian Brown, Cambodia, vol. 22, Oxfam Professional, coll. « Oxfam Country Profiles », , 80 p. (ISBN 978-0-85598-430-4, présentation en ligne)

- (en) Chey Chap, « Bilingual education in Cambodia », Conference on Language Development, Language Revitalization, and Multilingual Education in Minority Communities in Asia, Bangkok, Thailand, 6 au 8 novembre 2003 (consulté le )

- (en) Anthony J. Liddicoat, Language planning and policy : issues in language planning and literacy, Clevedon, Multilingual Matters, coll. « Language Planning and Policy », , 271 p. (ISBN 978-1-85359-977-4, présentation en ligne)

- (en) Cambodia National Institute of Statistics, « 1998 Population Census of Cambodia: Main source of drinking water » (consulté le )

- (en) Cambodia National Institute of Statistics, « 1998 Population Census of Cambodia: Main source of light » (consulté le )

- (en) Gunilla Riska, « NGOs in the Greater Mekong Subregion: Involvement Related to Poverty Alleviation and Watershed Management - Cambodia », Poverty Reduction & Environmental Management in Remote Greater Mekong Subregion (GMS) Watersheds Project (Phase I), Mekonginfo, (consulté le )

- (en) Sidney Jones, Joseph Saunders et Malcolm Smart, Repression of Montagnards : conflicts over land and religion in Vietnam's Central Highlands, Human Rights Watch, , 193 p. (ISBN 978-1-56432-272-2, lire en ligne)

- (en) « Population », Ratanakiri Travel Guide, sur Tourism of Cambodia (consulté le )

- (en) « Food Taboos and Eating Habits amongst Indigenous People in Ratanakiri, Cambodia », Health Unlimited, (consulté le )

- (en) Prudence Hamade, « Indigenous Peoples Food Diary Ratanakiri Province Cambodia 2002-2003 », Health Unlimited, (consulté le )

- (fr) « Ethnographie - Village Khmer Loeu », sur Lodge Terres Rouges, (consulté le )

- (fr) « Ethnographie - Maison traditionnelle », sur Lodge Terres Rouges, (consulté le )

- (fr) « Ethnographie - Les rites funéraires », sur Lodge Terres Rouges, (consulté le )

- (fr) « Ethnographie - Maisons de Célibataires », sur Lodge Terres Rouges, (consulté le )

- (fr) « Revue de presse - Angers Femmes », sur Lodge Terres Rouges, (consulté le )

- (es) Jordi Calvet, « Jóvenes pobres y sin futuro se hacen buscadores de piedras preciosas », el Confidencial, (lire en ligne)

- (en) Kim Sovann, « Biodiversity and Protected Area Management Project », Information Management Unit, Department of Natural Resources Assessment and Environmental Data Management, Cambodia Ministry of Environment, (consulté le )

- (en) « General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019 », sur UNFPA Cambodia, (consulté le )