Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge

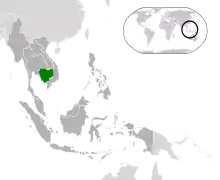

L’Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge (APRONUC) (en anglais : United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) ; en khmer : អាជ្ញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា) est un État d'Asie du Sud-Est administré par l'Organisation des Nations unies dans le cadre d'une opération de maintien de la paix qui s’est déroulée au Cambodge de la fin à .

អាជ្ញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា

1992–1993

.svg.png.webp) |

.svg.png.webp) |

| Statut | Territoire sous administration de l'ONU |

|---|---|

| Dirigeant | Yasushi Akashi |

| Texte fondamental | Résolution 745 du Conseil de sécurité des Nations unies |

| Capitale | Phnom Penh |

| Langue(s) | Khmer |

| Monnaie | Riel |

| Fuseau horaire | UTC + 7 |

| Indicatif téléphonique | +855 |

| Population (1990) | 9 532 000 |

|---|

| Superficie | 181,035 km² |

|---|

| Accords de Paris | |

| Résolution 745 du Conseil de sécurité des Nations unies | |

| Élections constituantes | |

| Restauration de la monarchie |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Son but était de faire respecter les engagements contractés lors de la signature des accords de paix de Paris du [1] et sa fonction prit officiellement fin le , lorsque, la nouvelle constitution fut adoptée par le parlement cambodgien[2].

La mission fut fortement contrariée par la mauvaise volonté de la faction khmère rouge à désarmer ses troupes et du gouvernement de Phnom Penh à soustraire de sa tutelle les administrations centrale, provinciales et locales.

Généralités

L'APRONUC en chiffres[3] :

- Dates

- Création :

- Fin de mission :

- Dirigeants

- Chef de mission, représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU : Yasushi Akashi

- Forces armées : Lieutenant-Général John Sanderson

- Police : Brigadier-Général Klaas Roos jusqu'en août 1993, puis Inspecteur Général adjoint Shahudul Haque

- Effectifs

- Militaires : 15 991

- Police : 3 359

- Personnel civil international : 1 149

- Volontaires des Nations unies : 465

- Personnel local : 4 830

- Pays engagés (45) : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brunei, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Égypte, États-Unis, Fidji, France, Ghana, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Malaisie, Maroc, Namibie, Népal, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Suède, Thaïlande, Tunisie et Uruguay

- Décès : (82)

- Observateurs militaires : 4

- Autre personnel militaire : 41

- Policiers : 16

- Civils internationaux : 5

- Personnel local: 16

- Budget : 1,6 milliard USD (y compris coût de la MIPRENUC)

Histoire

La création de la mission

La mission était l’aboutissement d’une intense activité diplomatique qui avait débuté après l’invasion vietnamienne du Cambodge en [4].

La guerre civile qui s’en était suivie ne trouva un répit qu’avec la signature des accords de paix de Paris du . Ses conclusions furent approuvées par le Conseil de sécurité des Nations unies qui demanda, le , à son secrétaire général de préparer un plan détaillé de mise en place d’un processus de retour à la paix[5].

Il fut décidé d’une période transitoire qui prendrait fin lorsqu’une assemblée législative, élue en conformité avec les accords, aurait choisi un nouveau gouvernement. Le Conseil National Suprême (CNS) cambodgien, composé de représentants de la République populaire du Kampuchéa et des trois composantes de son opposition (les royalistes du FUNCINPEC, les républicains du Front national de libération du peuple khmer et les dirigeants khmers rouges regroupés au sein du Parti du Kampuchéa démocratique (PKD)), fut déclaré comme unique autorité pour assurer la souveraineté, l’indépendance et l’unité du Cambodge pendant la période transitoire[6]. Ce comité devait aussi représenter le Cambodge à l’extérieur, notamment auprès de l’Organisation des Nations unies. Le conseil de sécurité devait de son côté établir une administration, qui allait devenir l’APRONUC, et le Secrétaire général devait désigner un représentant spécial qui agissait en son nom. Le CNS déléguait à l’ONU tous les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre des accords et invitait le représentant des Nations unies à toutes ses réunions[7].

Conformément à ces accords, le , Khieu Samphân et Son Sen, représentants du PKD, arrivent à Phnom Penh mais doivent aussitôt en repartir, manquant de peu de se faire lyncher par une foule en furie[8].

Le , Boutros Boutros-Ghali, qui venait de succéder à Javier Pérez de Cuéllar au poste de secrétaire général des Nations unies, nommait le japonais Yasushi Akashi comme son représentant spécial au Cambodge. Le , il demandait à l’assemblée générale d’avaliser un projet initial de 200 millions de dollars exigibles dans les plus brefs délais et chargé de couvrir les frais d’installation, de transport, de communications et autres services vitaux. Le programme sera approuvé le [9].

Le un plan définitif et complet d’implémentation de l’autorité provisoire est soumis au conseil de sécurité. Ce plan prévoit notamment l’envoi d’une composante militaire de 15 900 hommes dirigés par un commandant des forces armées. Elle incluait 204 membres du quartier général, 485 observateurs militaires, 10 200 éléments d’infanterie, 2 230 du génie, et un groupe de support aérien comprenant 326 personnes, 10 avions et 26 hélicoptères, 582 spécialistes du balisage, 541 membres d’une unité médicale, 160 policiers militaires, un bataillon logistique de 872 individus et enfin une unité navale de 376 hommes, 6 patrouilleurs maritimes, 9 fluviaux, 3 péniches de débarquement et 12 autres bateaux. S’il était prévu d’installer la base opérationnelle en Thaïlande, le quartier général était situé à Phnom Penh alors que pour assurer un meilleur fonctionnement, le Cambodge était subdivisé en neuf secteurs dont deux disposeraient de leur propre siège administratif. Le secrétaire général préconisait que les forces militaires soient totalement déployées à la fin mai 1992[10].

D’autre part, dans le but d’assurer le succès de l’opération il était demandé à toutes les parties cambodgiennes de respecter scrupuleusement leurs engagements et de pleinement coopérer avec la composante militaire de l’APRONUC qui demandait de son côté une totale liberté de mouvement et de coopération. Vu l’ampleur de la tâche, il fut décidé d’informatiser l’ensemble des missions. Le Secrétaire général escomptait que cela augmenterait l’efficacité du dispositif et faciliterait son contrôle[11]. Dans le même temps, les différentes composantes avaient besoin, pour fonctionner, d’informations qu’il leur serait difficile d’obtenir avec les moyens existant sur place. Également, pour respecter les accords de Paris, les indications concernant l’état d’avancement des différentes activités devait être communiquées aux quatre composantes du CNS. Il fut suggéré de créer un bureau d’information au quartier général, chargé de collecter et diffuser les renseignements à l’ensemble des acteurs[12].

L’adoption le , de la résolution 745 du Conseil de sécurité des Nations unies signe la naissance officielle de l’APRONUC, première opération où l’ONU ne se contentait plus seulement de superviser une élection, mais devait administrer un État indépendant et dont le mandat ne devait pas dépasser 18 mois[13].

Le déploiement

L’autorité provisoire prit la suite de la Mission préparatoire des Nations unies au Cambodge (MIPRENUC) déjà sur place depuis et qui œuvrera jusqu’à ce que l’APRONUC soit pleinement opérationnelle. Le déploiement débuta officiellement le avec l’arrivée dans la capitale du japonais Yasushi Akashi, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, du Lieutenant-Général australien John Sanderson, commandant en chef des forces armées et du premier contingent[14] - [15].

Afin de garantir de bonnes relations avec le CNS et son président, Norodom Sihanouk, des lignes de téléphones directes furent mises en place dès le entre le commandant des forces armées, le représentant spécial et les délégués des quatre partis cambodgiens. Yasushi Akashi, en accord avec le prince Sihanouk, prit l’initiative d’élaborer les ordres du jour des réunions du CNS. Sur les 21 réunions ordinaires tenues pendant la mission, 5 eurent lieu avant la fin avril. Des comités de conseil techniques furent créés, dirigés par des officiels de l’APRONUC, qui couvraient les différents domaines du ressort de l’autorité. Début mai, le personnel des Nations unies s’élevait déjà à 4 000 personnes sur place, dont plus de 3 600 militaires. À la fin avril 1992, 193 observateurs de police avaient été déployés dans les provinces de Banteay Mean Chey et Battambang, où les réfugiés affluaient. Des mises en place supplémentaires étaient prévues en accord avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en fonction du développement des rapatriements. D’autres observateurs furent installés aux trois points de contrôle frontaliers établis par les militaires de l’APRONUC et à Phnom Penh. À terme, il était prévu de faire appel à 3 600 enquêteurs. Leur rôle devait être crucial pour créer un environnement favorable à l’établissement d’élections libres et équitables[16].

Toutefois, à la fin avril, le nombre restreint d’observateurs promis par les États membres mettait en péril la mission. L’administration civile établit néanmoins des modes opératoires destinés à s’assurer du respect du droit de réunion et de la liberté d’association qui furent présentés au CNS le . Le recrutement de cette administration fut au moins à ses débuts laborieux, vu le haut degré de spécialisation demandé. La surveillance des agences, corps et bureaux en coopération avec les médias cambodgiens ne devint effective qu’à la fin d’avril 1992, une fois mis en place les moyens techniques de contrôler la bonne marche du réseau d’information du pays. On utilisa les systèmes de transmission radio existant du Sud-est asiatique pour diffuser des programmes éducatifs et des nouvelles auprès de la population. Un bulletin d’actualités de l’APRONUC a également été mis en place[17].

Boutros Boutros-Ghali visita le Cambodge du 18 au 20 avril 1992 et, le 1er mai, il présente un rapport au conseil de sécurité des Nations unies où il estime que les débuts de la mission sont encourageants[18].

Les premières difficultés

Par la résolution 766 du , le conseil de sécurité approuve les efforts du secrétaire général pour mettre en place les accords de Paris mais déplore toutefois que le Parti du Kampuchéa démocratique (PKD) entrave le déploiement des forces de l’APRONUC dans les zones sous son contrôle ; il demande que la direction khmère rouge accepte de mettre en œuvre la seconde phase du désarmement et les autres aspects de l’accord dans les plus brefs délais. Il appelle aussi le secrétaire général à veiller à ce que l’aide internationale déployée au Cambodge ne se fasse qu’au seul bénéfice des parties qui tiendraient leurs engagements[19] - [20].

Cette réserve montre qu’en cette fin de juillet, alors que 14 300 militaires avaient été déployés et que le dernier contingent de 1 600 était en cours d’acheminement, la situation s’était dégradée. Alors que la conjoncture économique restait précaire et que l’hyperinflation menaçait, les délégués du PKD avaient également entamé des manœuvres dilatoires en vue de se soustraire à leurs engagements. Des actions violentes de leur part étaient signalées un peu partout dans le pays[21]. Ainsi, le 9 juillet, un troisième hélicoptère de l’ONU avait essuyé des tirs près de Pailin. Préférant privilégier le dialogue plutôt que le rapport de force, l’APRONUC se contenta alors d’une lettre de protestation à l’officier de liaison khmer rouge lui « demandant que les troupes dans la région … évitent de se livrer à de tels actes » et commanda mille gilets pare-balles pour protéger ses troupes[22].

Les perspectives n’étaient pas très encourageantes, mais le représentant spécial restait optimiste. Il comptait sur le désir d’un retour à la paix ardemment exprimé par la majeure partie de la population cambodgienne. En dépit du refus continuel du PKD de permettre à l’APRONUC d’accéder aux zones qu’il contrôlait et d’autoriser le cantonnement de ses militaires, le secrétaire général affirmait dans son bilan du au conseil de sécurité, que le personnel international aurait acquis un certain pouvoir au Cambodge. Ses troupes avaient été déployées sur la majeure partie du territoire et une présence policière serait perceptible dans la plupart des villages et les Cambodgiens étaient formés aux problèmes de droits de l'homme. Enfin, plus de 115 000 réfugiés et personnes déplacées avaient été rapatriés. L’APRONUC pressait pour que la porte reste ouverte à une participation pleine et entière des membres du PKD au processus de paix. Toutefois, leur volonté persistante de ne pas remplir leurs engagements des accords de Paris constituait une entrave à la bonne marche des opérations[23].

Les tentatives de négociation

Dans son rapport du 21 septembre 1992, le secrétaire général demandait également au conseil de sécurité d’étudier toute action visant à montrer la détermination de la communauté internationale à faire appliquer les accords de Paris. Il priait les ministres des Affaires étrangères indonésien et français, coprésidents de la conférence de Paris, d’entreprendre des consultations afin de sortir de l’impasse, ou, si cela s’avérait impossible, de mettre en place les différentes mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fondamentaux des accords[24].

Le le conseil de sécurité confirmait dans sa résolution no 783 que le processus électoral devait se dérouler suivant le calendrier préalablement fixé et exigeait du PKD, entre autres choses, de se conformer immédiatement aux obligations qu’il avait contractées lors de la signature des accords de Paris. Il demandait également aux gouvernements japonais et thaïlandais, qui avaient été sollicités pour chercher des solutions à la crise actuelle, de poursuivre leurs efforts. Enfin, le secrétaire général est prié de faire pour le 15 novembre un compte-rendu de l’application de la résolution no 783 [25].

Du 22 au 29 octobre, le Japon et la Thaïlande entreprenaient des pourparlers avec le PKD qui se concluaient par un échec[26]. Plus tard, les 7 et 8 novembre, les coprésidents de la conférence de Paris se réunissaient à Pékin avec le CNS, les représentants des cinq membres permanents du conseil de sécurité des Nations unies, de l’Australie, l’Allemagne, le Japon, la Thaïlande et du secrétaire général. Les coprésidents durent conclure que le PKD n’était toujours pas prêt à coopérer et ses partisans exigeaient de leur côté le démantèlement des structures administratives existantes et la mise en place d’un environnement politique neutre avant de prendre part au processus électoral[27].

Le , le secrétaire général annonçait au conseil de sécurité la suspension du désarmement et ses craintes quant à la tenue des élections alors que les cantonnements n’avaient pas été menés à terme. Il continuait néanmoins à penser qu’une action diplomatique patiente était le seul moyen de remettre le processus de paix sur les rails. Il préconisait que l'APRONUC continua son dialogue avec le PKD afin de prendre en compte ses réserves et le persuader de ne pas se soustraire aux obligations qu’il avait contractées lors des accords de Paris[28].

Dans le même temps, le Conseil de sécurité condamnait le manquement du PKD à ses engagements et décidait d’un embargo pétrolier sur les zones sous son contrôle. Cette mesure ne sera néanmoins pas efficace à cause des complicités de certains officiers et hommes d’affaires thaïlandais[29].

Vu les circonstances et pour des raisons de sécurité, il n’était pas possible de réduire comme initialement prévu la présence militaire sur le terrain avant les élections. Le problème d’immigration était un autre sujet qui perturbait fortement les Cambodgiens. Les meurtres de villageois d’origine vietnamienne créaient d’importantes difficultés pour le maintien d’un climat de sécurité et la création d’un environnement politique neutre. Les enquêtes de l'APRONUC montraient que des unités du PKD étaient directement impliquées dans plusieurs de ces incidents[30].

À partir de septembre 1992, Norodom Sihanouk fit des séjours de plus en plus fréquents à Pékin, officiellement pour y suivre un traitement médical[31]. Afin de conserver une certaine cohésion au sein du CNS, le représentant spécial devait organiser, avec l’accord du prince, des sessions de travail à Phnom Penh, mais Yasushi Akashi n’avait pas le charisme de l’ancien monarque pour faire valider les décisions qui s’imposaient[32].

Le , Norodom Sihanouk ayant exprimé le désir de se mettre « au-dessus des partis », le CNS passait à 13 membres, accueillant un certain Sam Rainsy comme représentant supplémentaire du FUNCINPEC[33].

En mars 1993, alors que la situation s’était enlisée et que l'APRONUC ne semblait pas en mesure de régler la crise, l’ancien (et futur) monarque décide de convoquer une conférence des quatre parties cambodgiennes en vue de former un « gouvernement provisoire de réconciliation nationale ». Devant le manque d’enthousiasme de « certaines puissances occidentales et certains groupes khmers », il renoncera (pour un temps) à aller plus avant dans cette initiative[34].

De son côté, le PKD, après une série de manœuvres dilatoires, annonçait officiellement au CNS le sa décision de ne pas participer au processus électoral, prétextant que l’occupation continue du Cambodge par les forces vietnamiennes était toujours effective et déplorant l’absence d’un environnement politique neutre. Le 13 avril, Khieu Samphân écrivait au prince Sihanouk que son parti ne participerait plus aux réunions du CNS à Phnom Penh, à cause du manque de sécurité qui y régnait et qu’il quittait temporairement la ville[35].

Les élections

Malgré cela, plus de 4 millions de Cambodgiens (environ 90 % des personnes susceptibles de voter) ont choisi parmi les vingt partis en lice aux élections en et ce en dépit des menaces khmères rouges[note 1] - [37]. Le FUNCINPEC du Prince Norodom Ranariddh, profitant notamment de l’aura de Sihanouk et du souvenir qu’avait laissé la période où il dirigeait les destinées du pays, arrive en tête devant le Parti du peuple cambodgien du premier ministre sortant Hun Sen et le Parti libéral démocratique bouddhiste de Son Sann[38].

Certains élus du Parti du peuple cambodgien, déçus par ce résultat, tentèrent de créer une république dissidente composée des provinces de la frontière Est du pays où ils étaient majoritaires. Cette tentative n'ayant pas abouti, les titulaires qui y ont participé durent céder leur siège aux suivants de la liste du même parti[39].

Les partis représentés à l’Assemblée se réunirent pour participer à un projet de constitution qui fut approuvé par les députés et promulgué le . Elle établissait une démocratie libérale à partis multiples dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle où Norodom Sihanouk retrouvait le titre de roi qu’il avait abandonné en 1955[40].

Toutefois, le FUNCINPEC, bien que vainqueur des élections, n'avait pas d’implantation locale et d’administration à proposer. De son côté, le PPC n’était pas disposé à relâcher sa mainmise sur l'administration du pays. Après quelques tractations dont la politique khmère a le secret, le Prince Norodom Ranariddh et Hun Sen furent nommés respectivement premier et second Premiers ministres, chaque ministère important était doublé et tenu par un membre de chacun des deux principaux partis alors que les autres portefeuilles étaient répartis de manière équitable, soit 27 ministres et 21 secrétaires d’État pour chacun[41].

Le retrait

Même si une partie du personnel international était resté au Cambodge après les élections, un nombre important avait été retiré, car leur mission était arrivée à terme. La majorité du repli concernait les agents électoraux et avait eu lieu à la fin de juin 1993. Pour des raisons de sécurité, le retrait des employés civils devait être coordonné avec celui des militaires, mais il était difficile car il impliquait le déplacement de milliers de soldats sur des infrastructures gravement endommagées par la saison des pluies. D’après le plan du secrétaire général, il était prévu qu’il entre dans sa phase principale à partir du 31 juillet, et que les troupes auraient quitté le pays au [42].

Le , le conseil de sécurité, dans la résolution 860, approuve le plan de retrait et la date butoir du pour la fin de celui-ci[43].

Le mandat confié à l'APRONUC prit officiellement fin le , quand Norodom Sihanouk, qui avait retrouvé son trône, promulguait officiellement la nouvelle constitution[44]. Enfin, le représentant spécial quittait pour sa part le Cambodge le alors que le retrait de la composante militaire s’acheva comme prévu le 15 novembre, même si le dernier groupe de déminage partit 2 semaines plus tard et qu’enfin les derniers éléments de l’équipe médicale s’en allaient le 31 décembre[45]..

Le Canada a commencé à retirer ses troupes en , et la plupart des représentants canadiens étaient déjà partis à la fin d'octobre de la même année. Les trois derniers partiraient à leur tour en [46].

Dans sa résolution 880 du , le conseil de sécurité exprimait sa vive satisfaction quant au fait que la Mission « ayant été menée à bonne fin à la suite des élections tenues du 23 au , l’objectif des Accords de Paris s’est trouvé réalisé, à savoir redonner au peuple cambodgien et à ses dirigeants démocratiquement élus la possibilité d’assumer la responsabilité principale de la paix, de la stabilité, de la réconciliation nationale et de la reconstruction dans leur pays ». D’autre part, le conseil rendait hommage au travail de l'APRONUC, « dont le succès constitue une réussite majeure pour l’Organisation des Nations unies ». Enfin, le secrétaire général espérait que la communauté internationale serait satisfaite que, malgré les difficultés, l’organisation d’élections libres et équitables ait pu être menée à bien et que la mission laisserait une base solide pour que les Cambodgiens puissent construire un futur stable et paisible[47].

Après le retrait des forces de l’APRONUC, plusieurs agences des Nations unies restèrent dans le pays pour aider à la reconstruction et le développement. Ainsi, dès 1993, en conformité avec les accords de Paris, le secrétaire général nommait un représentant spécial chargé des droits de l’homme[48].

Décoration

Le ruban

Le ruban de cette mission est composé de neuf bandes[49] :

- vert foncé (9 mm), symbole des rizières qui nourrissent le pays

- bleu foncé (1 mm), une des couleurs des drapeaux des différentes factions du CNS

- bleu pâle (4 mm), couleur de l’ONU

- rouge (1 mm), la seconde couleur des drapeaux des différentes factions du CNS

- blanc (3 mm), la dernière couleur des drapeaux des différentes factions du CNS

- rouge (1 mm)

- bleu pâle (4 mm)

- bleu foncé (1 mm)

- vert foncé (9 mm).

Attribution

Cette médaille était décernée aux personnes pouvant justifier d’au moins 90 jours de service sur le terrain entre mars 1992 et décembre 1993, date de la fin de l’APRONUC[50].

Missions

Les différentes tâches dévolues à l’autorité avaient été définies dès , lors de la signature des accords de Paris sur le Cambodge et s’articulaient autour des axes suivants :

- assurer l’unité, l’indépendance, la neutralité, la souveraineté, l’intégrité et l’inviolabilité territoriale du pays

- encadrer et vérifier le départ définitif de forces militaires étrangères

- cantonner, désarmer et démobiliser 70 % des effectifs des factions combattantes cambodgiennes ; démanteler les caches d’armes; assurer le respect du cessez-le-feu

- rapatrier les réfugiés et personnes déplacées puis les réinstaller

- maintenir le droit et l’ordre ; restaurer la paix ; établir une administration civile en exerçant le contrôle des activités gouvernementales tout en promouvant et sensibilisant la police et la population locale au respect des droits de l'homme

- organiser des élections libres et équitables

- superviser la rédaction d’une nouvelle constitution

- aider à la reconstruction économique et au développement en réhabilitant les infrastructures de base

Les objectifs des accords militaires conclus pour la phase transitoire étaient de stabiliser la situation en matière de sécurité et de créer un climat de confiance entre les parties engagées dans le conflit. La réussite de ces objectifs était une condition préalable et nécessaire au succès des différentes missions. Outre son implication dans le cessez-le-feu et le cantonnement, la composante militaire devait aussi prendre part à d’autres activités telles le contrôle des armements, le rapatriement des réfugiés ou participer à des programmes civils, notamment ceux concernant le déminage, la logistique, les communications et le contrôle des frontières[51].

Retrait des forces étrangères

Au terme de l’accord de Paris, « toutes les catégories de forces étrangères, conseillers étrangers et personnels militaires étrangers demeurant au Cambodge, ainsi que leurs armes, munitions et équipements » devaient être retirés immédiatement ; il était, toujours d’après les termes de l’accord, du ressort de l’APRONUC de vérifier que ce retrait était effectif et définitif[52].

Il avait été envisagé d’établir 24 points de contrôle

- 9 à la frontière avec le Viêt Nam

- 7 à celle avec la Thaïlande

- 2 à celle du Laos

- 1 dans le port de Phnom Penh

- 1 dans celui de Sihanoukville

- 1 à l’aéroport de Phnom Penh

- 1 à celui de Battambang

- 1 à celui de Siem Reap

- 1 à celui de Stoeng Treng

Il devait aussi y avoir plusieurs unités de contrôle mobiles[53].

Lors de la première phase du déploiement de l’APRONUC, trois points furent ouverts le long de la frontière vietnamienne. Dès juin 1992 la question revient sur le devant de la scène, lorsque le PKD prétextait la présence au Cambodge de personnel militaire étranger pour suspendre l’application du processus de paix, officiellement jusqu’à ce que l’APRONUC ait vérifié leur retrait définitif. Même si la nationalité de ce personnel n’était consignée dans aucun document des Nations unies, les sources khmères rouges ne laissaient planer aucun doute quant à l’origine qu’elles lui attribuaient. Afin de tenir compte de ces réserves, il fut décidé de créer un dixième point de contrôle à la frontière vietnamienne, de déployer l’ensemble des postes de vérification plus tôt qu’initialement prévu et d’inviter les quatre partis à participer à leur mise en place. Les équipes mobiles furent chargées en outre de mener les enquêtes, notamment sur les allégations de présence de forces étrangères. Même si le PKD a confirmé par écrit les accusations qu’il portait, il a refusé de fournir du personnel pour participer aux enquêtes[54].

De son côté, dès le , le Viêt Nam avait attesté que ses forces, volontaires et équipement avaient été complètement retirés au et n’avait pas été réintroduits depuis, qu’en outre, à cette date, le programme d’assistance militaire avait été suspendu et qu’aucun pays n’avait été autorisé à utiliser une portion quelconque de son territoire pour fournir une aide à un des partis cambodgiens[55].

Si l’on en croit Jean-Claude Pomonti, correspondant du Monde à Bangkok, il semble toutefois que le gouvernement de Hanoï ait conservé jusqu’en juillet 1991, un effectif d’environ 4 000 hommes chargés d’apporter une assistance discrète à l’armée de la République populaire du Kampuchéa alors en lutte contre les troupes khmères rouges[56].

Le , le conseil de sécurité confirmait son souhait de voir les points de vérification frontaliers recommandés préalablement par le secrétaire général rapidement établis. En novembre, les forces militaires jusqu’alors chargée de procéder au cantonnement des troupes des différents partis, étaient redéployées au contrôle des frontières, à la suite de la suspension du désarmement causée par le refus khmer rouge de coopérer. L’APRONUC consacrait néanmoins une attention toute particulière à la possible présence de troupes étrangères au Cambodge. Elle demandait continuellement aux partis cambodgiens d’étayer leurs insinuations avec des informations vérifiables, mais aucun ne le fit. Elle mit aussi en place des équipes d’enquêteurs qui devaient examiner les accusations. Ces unités ne trouvèrent aucune preuve de la présence de troupes armées organisées dans les zones auxquelles elles avaient accès[57].

En fait, il s’agissait d’une divergence de point de vue. Là où les troupes internationales cherchaient des « unités militaires organisées » qu’elles ne trouvaient pas, le PKD, comme une grande partie de la population cambodgienne se plaignait de la recrudescence de l’immigration vietnamienne depuis 1979, considérant ces arrivants comme les agents d’une vietnamisation rampante du pays alors que le gouvernement de Hanoï prétendait pour sa part qu’il ne s’agissait pour l’essentiel que d’une partie des personnes chassées par la République khmère au début des années 1970. En réalité, il apparait clairement que le Cambodge était alors considéré comme une terre d’opportunités par nombres de vietnamiens fuyant le chômage endémique de leur pays. Des études estiment le flux à 700 000 migrants, ce qui dans un pays où la population était alors estimée à 7 millions d’habitants est loin d’être négligeable, surtout quand on y rajoute les 220 000 hommes du corps expéditionnaire stationné dans les années 1980[58]. Dans le même temps, les milices khmères rouges avaient lancé des opérations contre la communauté vietnamienne et le gouvernement de Phnom Penh n’avait pas hésité à fournir des armes à d’anciens Bô Dôi et déserteurs qui s’étaient établis au Cambodge afin qu’ils puissent assurer par eux-mêmes leur protection ; cela ne pouvait qu’ajouter à la confusion qui régnait alors et était de plus contraire à l’esprit des accords de Paris[59].

Le , lors d’une réunion du CNS, Khieu Samphân avait plaidé que ces immigrés cachaient en fait 10 000 officiers et 30 000 soldats qui formaient l’épine dorsale du régime de Phnom Penh ; il était donc nécessaire d’après lui de démanteler toute l’administration en place pour assurer un retrait effectif des troupes étrangères du pays[60].

À l’occasion des opérations qui suivirent, l’APRONUC découvrait « trois soldats vietnamiens qui pouvaient correspondre au qualificatif de forces étrangères ». Ces trois hommes qui avaient fait partie du corps expéditionnaire s’étaient mariés avec des Cambodgiennes et deux d’entre eux se livraient à des missions ponctuelles au sein de l’armée de Phnom Penh alors que le troisième aurait pris sa retraite en 1990. Hanoï refusait de son côté de rapatrier ces trois soldats au prétexte qu’ils « sont devenus des Cambodgiens d’origine vietnamienne »[61]. Le conseil de sécurité, dans sa résolution 810 du , renouvelait pour sa part sa demande de départ immédiat de toutes les forces et conseillers étrangers[62].

Enfin, le , alors que la présence de troupes thaïlandaises dans les zones khmères rouges était devenu un secret de Polichinelle et que l’APRONUC n’était pas autorisée à aller y enquêter, le PKD persistait à affirmer que des forces vietnamiennes continuaient à occuper le Cambodge pour justifier devant le CNS sa décision de ne pas participer aux élections prévues en mai[63].

Respect de l’intégrité territoriale

Le respect de l’intégrité territoriale faisait à lui seul l’objet d’un texte spécifique des accords de Paris, ce qui montre qu’il était au centre de préoccupations importantes[64].

De nombreux témoignages affirmaient que des empiétements avaient eu lieu sur la frontière vietnamienne au détriment du Cambodge lorsque le pays était occupé par les troupes de Hanoï[65].

Des recherches débutent donc à la frontière thaïlandaise et constatent plusieurs « modifications » impromptues, mais l’enquête est interrompue à la demande du gouvernement de Bangkok[66].

Depuis, l’opposition cambodgienne dénonce les amputations régulières de territoires cambodgiens à la frontière orientale[67].

On ne peut donc que regretter que la suggestion de Lau Teik Soon, directeur du département des sciences politiques de l’université nationale de Singapour, de profiter de l’occasion pour régler définitivement les contentieux sur les frontières avec la Thaïlande et le Viêt Nam, n’ait malheureusement pas été menée à bien[68] ; cela aurait certainement éviter les troubles qui n’ont pas manqué d’empoisonner plus tard la vie politique cambodgienne[69] - [70].

Désarmement

Dès le , le secrétaire général affirmait : « pour que l’opération réussisse, il faudra que toutes les parties concernées observent strictement et fidèlement les termes des accords de Paris et apportent leur coopération entière et constante pendant toute la période de transition ». Au premier rang de ces engagements se trouvait le respect d’un cessez-le-feu et d’un désarmement des forces en présence dont l’issue devait déterminer le succès des autres missions[71].

La mise en place

Pour être efficace, un cessez-le-feu et un désarmement nécessitait de pouvoir rapidement évaluer les forces en présence, leurs armements et positions ainsi que celles des champs de mines et autres engins piégés. Chaque camp s’était engagé à s’abstenir de tout acte hostile ou action susceptible d’étendre le territoire sous son contrôle[52].

Les forces des différentes parties cambodgiennes devaient être regroupées dans des zones de cantonnements, leurs armes et munitions entreposés, le tout sous le contrôle de l’APRONUC qui devait aussi enquêter sur les violations de cet accord. En , les informations collectées auprès des différentes parties cambodgiennes permettaient d’estimer les forces à plus de 200 000 soldats présents dans près de 650 lieux différents et environ 250 000 miliciens déployés dans la plupart des villages. On avait aussi recensé pas loin de 350 000 fusils et plus de 80 millions de munitions. Le plan initial stipulait que 70 % de ces forces soient désarmées et démobilisées à la fin septembre 1992. L’accord prévoyait de regrouper et cantonner l’ensemble de ces forces et de ces armes. Cette activité nécessitait toutefois de faire appel à un important déploiement de troupes des Nations unies et risquait de sérieusement mettre en péril la vie économique et sociale du pays, vu que nombre de miliciens menait de concert leur mission et une activité agricole ou commerciale. Afin de remédier à ce problème, le secrétaire général proposa que des arrangements puissent être négociés au cas par cas entre toutes les parties pour que seules les armes de certains soient remises aux soldats de l’ONU[72].

Après consultation des différentes parties, le nombre de zones de regroupement est ramené de 325 à 95 et celles de cantonnement de 317 à 52. Les forces gouvernementales de l’État du Cambodge se voyaient attribuées 48 regroupements et 33 cantonnements, celles de l’armée khmère rouge du Parti du Kampuchéa démocratique (PKD) respectivement 30 et 10, celles du Front national de libération du peuple khmer de Son Sann 8 et 6, enfin celles du Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif de Norodom Sihanouk 9 et 3. Le nombre de cantonnements sera plus tard porté à 55 (33 pour les forces gouvernementales, 14 pour les troupes khmères rouges, 5 pour le FNLPK et 3 pour les sihanoukistes) La marine cambodgienne qui disposait d’un effectif de 4 000 hommes, de 18 navires et de 38 embarcations fluviales, devait être réduite de la même manière, à part quelques bateaux dédiés à la surveillance des côtes et des rivières sous le contrôle de l’APRONUC. Les unités du génie et de la logistique seraient aussi sujettes à des arrangements en vue de les reverser dans le programme de déminage et de soutien aux forces cantonnées. De plus, une aide au retour à la vie civile des 150 000 militaires démobilisés était provisionnée, bénéficiant d’un budget compris entre 9 et 14 millions de dollars US[73].

À la fin d’, l’APRONUC avait déployé 3 694 soldats. Dans le même temps, des équipes de formation au déminage avaient été instruites pour éduquer près de 5 000 Cambodgiens dont beaucoup devaient provenir des soldats à démobiliser. Ces nouvelles compétences allaient contribuer à la réhabilitation du pays et à créer des emplois[74].

À Kampong Thum toutefois, où la situation demeurait explosive, 240 soldats internationaux devaient imposer le cessez-le-feu. Une enquête avait notamment été ouverte concernant l’incident du où un hélicoptère des Nations unies avait essuyé des tirs. Les résultats montrèrent l’implication de membres des troupes khmères rouges, alors que leur hiérarchie contestait toute responsabilité[75].

Le , l’APRONUC annonce la fin de la première phase du cessez-le-feu qui avait débuté à la signature des accords de Paris et que la seconde phase, à savoir le cantonnement, le désarmement et la démobilisation, commencera le 13 juin. Cette décision fut prise après que le commandant des forces armées eut consulté les quatre parties cambodgiennes et obtenu d’eux l’assurance qu’ils laisseraient une totale liberté de mouvement aux troupes, véhicules et avions de l’ONU, qu’ils fourniraient les plans des champs de mines dans les territoires sous leurs contrôles et procureraient pour le 20 mai toutes les informations nécessaires sur leurs troupes, armements, munitions et équipements ; enfin, ils acceptaient de se conformer aux accords de paix, notamment de prévenir leurs unités de la mise en place du regroupement et du cantonnement et enfin de ne pas interférer sur ceux-ci[76].

Le refus khmer rouge

Toutefois, malgré ces annonces, les éléments khmers rouges ne coopéraient pas au processus et entravaient la circulation des troupes internationales. Cette mauvaise volonté était déjà manifeste lors du déploiement de la MIPRENUC, notamment quand un des hélicoptères de la force internationale avait survolé les zones sous leur contrôle et avait essuyé des tirs. À l’époque le général français Michel Loridon, chef de la mission, soumis au droit de réserve avait été contraint de minimiser l’affaire en déclarant de manière alambiquée qu’on ne savait pas si elle était due à « un incident impliquant des soldats qui ne distinguent pas un canard d’un hélicoptère de l’ONU, ou s’il s’agit de quelqu’un qui a délibérément ouvert le feu sur notre hélicoptère » [77]. Dans le même temps, Son Sen, chef des forces khmères rouges avait alors prétendu que l’accès de la MIPRENUC « doit être limité. Attendons que l’APRONUC vienne. Alors ils pourront aller partout où ils veulent. Le pays est toujours en guerre »[78].

Le 26 mai, lors d’une réunion du CNS, le représentant spécial demanda à toutes les parties d’attester par écrit qu’elles étaient prêtes à se conformer à un plan en douze points comprenant notamment la démobilisation d’au moins 70 % de leurs forces. Seules trois des quatre composantes donnèrent leur accord ; le PKD, outre qu’il s’abstint de fournir les informations demandées, fit savoir le 30 mai par la voix de ses représentants que pour des raisons de sécurité, il devait interdire aux troupes de l’APRONUC de se déplacer dans les zones sous son contrôle. Le secrétaire général a alors lancé un appel personnel à Khieu Samphân, président du mouvement khmer rouge, pressant son parti de faire le nécessaire pour que la phase II puisse commencer comme prévu le 13 juin. La réponse faite n’apporta aucune des garanties demandées[79].

Une nouvelle demande fut présentée par le représentant spécial lors de la réunion du CNS du 5 juin. Le 9 juin, le PKD adressait une lettre à l’APRONUC, répétant qu’il n’était pas en position de permettre aux troupes internationales de se déployer dans les zones sous son contrôle[80].

Le PKD refusait une fois encore de répondre favorablement à la demande formulée lors de la réunion du CNS du 10 juin, lui enjoignant de respecter les engagements pris lors de la signature des accords de Paris, et de se conformer aux 12 points du plan du 26 mai pour permettre de démarrer la phase II comme prévu le 13 juin. Le PKD maintenait sa position en réitérant qu’outre des réserves concernant l’efficacité du contrôle des structures administratives existantes, la présence de forces militaires vietnamiennes au Cambodge l’obligeait pour sa propre sécurité à différer la mise en application de la phase II[81]. L’envoyé spécial rejeta ce point de vue mais mit néanmoins en place des mesures en vue de prendre en compte les réserves du PKD. Même si le succès de la seconde phase dépendait d’une totale collaboration entre toutes les parties, il fut décidé d’en maintenir le début comme prévu au . Le secrétaire général justifia cette décision en arguant que tout retard serait préjudiciable à la tenue des élections en avril ou mai 1993[82].

Le représentant spécial consulta les trois autres parties pour essayer de minimiser l’impact négatif que le regroupement et le cantonnement de leurs troupes pourraient avoir sur le maintien des escouades khmères rouges. Il n’en demeurait pas moins que la neutralisation des forces fidèles aux trois factions qui respectaient les accords permit aux partisans de Pol Pot d’agrandir leurs zones d’influence et d’y accroitre la violence politique[83].

Les tentatives de négociation

Il ne pouvait s’agir toutefois que d’une solution temporaire et il était impératif de mettre en œuvre tous les efforts possibles pour ramener les délégués du PKD à la table des négociations. Le secrétaire général demandait au conseil de sécurité d’envisager quelles actions pouvaient être menées pour atteindre les objectifs fixés. Le conseil réaffirma l’importance cruciale de respecter totalement et rapidement les décisions des accords de Paris et pressa pour que la seconde phase des dispositions militaires démarre le 13 juin et, comme initialement prévu que le regroupement et le cantonnement ne prennent pas plus de quatre semaines. Le à Tokyo, lors d’une conférence des pays donateurs, il fut proposé de prendre en compte certaines des réserves du PKD. Le même jour, lors d’une réunion extraordinaire du CNS, il est demandé aux quatre parties cambodgiennes de répondre à ces propositions[84].

Trois les acceptèrent ; les représentants du PKD promirent d’étudier l’offre et de donner leur réponse plus tard. Le 30 juin, plus de 2 000 soldats du FUNCINPEC, soit environ le tiers de leurs effectifs déclaré, déposèrent leurs armes à 100 kilomètres au nord-ouest de Siem Reap ; à cette date, près de 10 000 combattants avaient été cantonnés[85].

Le 2 juillet, le PKD présenta ses propres propositions concernant le rôle et le pouvoir du CNS et demandait rien de moins que le démantèlement des structures administratives dans les zones contrôlées par le régime de l’ancienne République populaire du Kampuchéa. Il proposait notamment de créer au sein des organes existants des commissions consultatives composées de membres des quatre parties cambodgiennes et présidées par l’APRONUC[86].

Le 7 juillet le secrétaire général adressait une lettre à Khieu Samphân, l’assurant que le représentant spécial poursuivrait ses efforts pour prendre en considérations, sur la base des propositions de Tokyo, les réserves légitimes émises par le PKD ainsi que celles des trois autres parties. À une réunion du 8, juillet, Khieu Samphân réitérait les suggestions du PKD qu’il confirmait dans une lettre adressée le 9 juillet au secrétaire général. Outre les réunions du CNS, le représentant spécial rencontra trois fois Khieu Samphân pour obtenir qu’il valide la proposition de Tokyo et le persuader de faire le nécessaire pour respecter les accords de Paris alors que de leur côté les délégués khmers rouges appelaient à la dissolution des principales institutions établies par les autorités de Phnom Penh. En réponse, Yasushi Akashi rappela que d’après les accords de Paris, le contrôle de l’APRONUC devait s’exercer à travers les structures administratives existantes des quatre parties cambodgiennes et non se substituer à elles[87].

Échec du cantonnement

Le 10 juillet, date à laquelle le cantonnement était censé prendre fin, sur un effectif estimé de 200 000, le regroupement concernait 9 003 soldats de la république populaire du Kampuchéa, 3 187 de l’armée sihanoukiste, 1 322 partisans du Front national de libération du peuple khmer et aucun du PKD [88].

Lorsqu’il reporte la situation au conseil de sécurité, le 14 juillet, le secrétaire général propose deux solutions : soit les opérations sont suspendues jusqu’à ce que toutes les parties se conforment aux accords de Paris, soit le processus est poursuivi malgré le manque de coopération du PKD afin de montrer aux Cambodgiens la détermination de la communauté internationale à les aider. Considérant la seconde approche comme la plus appropriée, il demanda à son envoyé spécial d’accélérer le cantonnement tout en prenant garde à maintenir la sécurité dans les campagnes et à effectuer les regroupements dans des zones où il ne risquait pas d’y avoir de confrontations militaires. La principale question en suspens restait comment amener les représentants du PKD à respecter leurs obligations tout en prouvant la détermination de l’ONU à mettre en œuvre les accords et à obtenir la pleine coopération de tous les signataires pour que l’APRONUC puisse mener à bien son mandat[89].

À la fin juillet 1992, le représentant spécial reporta au secrétaire général que la situation militaire s’était dégradée, que les troupes khmères rouges se livraient à des actions violentes dans le nord, le sud et une partie du centre du pays[90] - [91] - [92] - [93], profitant du vide laissé par le cantonnement des trois autres parties. Au même moment, certains éléments du PKD étaient désireux de déposer les armes et rejoindre leurs familles, mais leurs dirigeants les en empèchaient[94].

Bien que l’APRONUC ait accepté de recevoir les plaintes des partisans de Pol Pot, aucune coopération n’était apparue en retour[95].

Les membres du PKD ne voulaient rien de moins qu’une dépolitisation radicale qui aurait entrainé la défaite du régime de Phnom Penh, chose qu’ils n’avaient pu obtenir ni sur le champ de bataille ni lors des accords de Paris. Dans le même temps, leur radio laissait entendre que l’APRONUC était à la solde des dirigeants de la République populaire du Kampuchéa et du Viêt Nam[96].

Malgré tout cela, l’usage de la force pour contraindre la faction khmère rouge à désarmer n’était pas envisagée ; la raison principale était que la mission des forces internationales devait se borner à maintenir la paix et, comme le soulignait le Lieutenant général John Sanderson, échaudé par les interventions militaires occidentales dans l’histoire récente de la région, « être en guerre avec des Cambodgiens dans les campagnes aurait été une grave erreur »[97].

En novembre, si près de 55 000 éléments des trois factions participantes, ou approximativement un quart des effectifs – soit loin des objectifs de 70 % fixés lors des accords de Paris - avaient rejoint les cantonnements et rendu leurs armes ; il apparaissait que ces chiffres comprenaient une proportion non négligeable de déserteurs qui avaient profité de l’occasion pour régulariser leur situation personnelle. Ainsi, même au sein des troupes internationales on doutait de l’efficacité de ces mesures. On pourra notamment citer le général français Rideau, commandant en second des forces armées qui déclarait au Monde : « Au Cambodge, chaque combattant a au moins trois armes : l’une qu’il montre et dont il consent à se défaire parce que c’est une antiquité, une autre qu’il cache chez lui et la troisième qu’il a pris la précaution d’aller planquer dans la campagne au cas où ». Le processus avait en outre dut être suspendu en raison du non-respect des accords par le PKD et de la détérioration de la situation militaire. Environ 40 000 personnes furent rendues à la vie civile, susceptibles d’être rappelées par l’APRONUC[98].

Le , le secrétaire général annonçait au conseil de sécurité que les difficultés à implémenter la seconde phase du cessez-le-feu ont amené à suspendre les cantonnements désarmement et démobilisation. La mission de la composante militaire était recentrée sur la mise en place d’un « sentiment général de sécurité parmi le peuple cambodgien » et « assurer la protection voulue pour l’inscription sur les listes électorales et pour le déroulement du scrutin »[99].

La riposte de Phnom Penh

Même s’il pensait comme les deux coprésidents des accords de Paris que le processus de paix devait se poursuivre et que le calendrier prévu devait être respecté, le secrétaire général exprimait ses craintes que les élections se déroulent avec les deux principales forces armées quasiment intactes et celles des deux autres factions encore en partie sur le terrain. Les responsables militaires de Phnom Penh de leur côté se plaignaient que l’APRONUC mettait beaucoup de zèle à démobiliser leurs unités mais faisait preuve d’énormément de laxisme quand il s’agissait des escouades khmères rouges[100].

Avec le début de la saison sèche, les violations du cessez-le-feu se multipliaient, essentiellement dans les provinces de Kampong Thum, Siem Reap et Battambang, au centre et au nord-ouest du pays. Ces violations prenaient typiquement la forme de duels d’artillerie qui chassaient les villageois de leurs foyers sans causer de dommages majeurs des deux côtés. Les troupes de l’État du Cambodge se plaignaient des gains territoriaux enregistrés par le PKD et demandaient à l’envoyé spécial de rétablir l’équilibre militaire antebellum. Les rapports des observateurs militaires indiquaient que les armées gouvernementales essayaient de récupérer les zones où les partisans de Khieu Samphân avaient étendu leur influence durant la saison humide alors que ces derniers essayaient de consolider leurs gains[101].

Le représentant spécial appelait, le 4 novembre à une limitation de l’action militaire de toutes les parties, et le secrétaire général, dans son rapport du 15 novembre au conseil de sécurité, appelle à un respect du cessez-le-feu[102].

À partir de la fin novembre 1992, à la suite de la décision du Conseil de sécurité de prendre des sanctions contre les Khmers rouges, les incidents se multipliaient entre les forces internationales et celles du PKD. Ce sont ainsi six observateurs (trois Britanniques, deux Philippins et un Néo-Zélandais) qui sont faits prisonniers le près de Kampong Thum alors qu’à la même date un hélicoptère doit essuyer un nouveau tir dans lequel un officier français sera blessé d’une balle dans le dos et que dans les jours qui suivent on assiste à une recrudescence de brèves détentions de membres du personnel international[103] - [104].

Le 20 décembre, les hommes de Pol Pot informaient par lettre le représentant spécial que les troupes de l’ONU ne devaient pas s’introduire dans leur zone sans autorisation préalable et que l’APRONUC devrait assumer la responsabilité des conséquences de tout manquement à cette règle. Le représentant spécial et le commandant en chef répondirent le 22 décembre, mettant en avant le caractère tendancieux de la déclaration. Le conseil de sécurité fit également une déclaration où il condamnait fermement la détention illégale de son personnel[105].

Les violations continuaient et deux nouveaux cas graves eurent lieu à la fin de décembre. La région de Bavel (province de Battambang) essuya des bombardements nourris causant le départ de près de 15 000 résidents de leurs maisons. Les 24 et 25 décembre, dans la province de Siem Reap, des obus de l’artillerie du PKD explosaient près d’un campement d’un bataillon bangladais ; la zone connut de nouveaux bombardements le 31 décembre[106].

En janvier et février 1993, les violations du cessez-le-feu continuèrent, notamment des échanges de tirs d’artillerie et de mortier entre les forces de Phnom Penh et celles du PKD. Les troupes gouvernementales lancèrent des attaques dans plusieurs districts, dont la place forte khmère rouge de Pailin, dans la province de Battambang. L’APRONUC protesta que cela dépassait largement le cadre de la légitime défense et le représentant spécial demandait aux autorités d’arrêter de violer le cessez-le-feu[107].

Dans le même temps, le PKD raidissait sa position vis-à-vis des troupes internationales déployées à Pailin, les assujettissant même à résidence[108].

En janvier, une attaque sur un village de la province de Siem Reap fit huit nouvelles victimes, dont quatre membres de l’APRONUC sans que l’on puisse établir si cette attaque était l’œuvre du PKD ou de sympathisants du PPC. Entre janvier et mars ce seront six militaires et civils internationaux qui furent blessés et deux tués dans des actions hostiles contre l’ONU; parmi eux, un soldat bangladais victime d’un mortier soupçonné de venir du PKD[109].

Alors que la radio des partisans de Pol Pot avait fréquemment attaqué l’APRONUC et que ses émissions devenaient de plus en plus hostiles[110], les autorités de Phnom Penh mirent eux aussi à mal le processus électoral en lançant une campagne médiatique contre les troupes internationales, se présentant comme le seul rempart crédible contre le retour des anciens dirigeants du Kampuchéa démocratique, prétendant qu’il ne fallait pas compter sur l’ONU pour protéger les Cambodgiens[111].

Dans le même temps, les membres du FUNCINPEC et du PLDB font l’objet d’attaques et d’intimidations de la part de l’administration aux mains du PPC qui voudrait contrer leur influence croissante auprès de l’électorat[112].

En avril 1993, alors que la campagne électorale avait débuté, l’ensemble des unités militaires de l’APRONUC recevaient l’ordre d’accroitre leur vigilance, d’améliorer les mesures visant à assurer la sécurité du processus électoral et de protéger des conditions d’instabilité les représentants des partis cambodgiens ainsi que le personnel international. Des positions militaires défensives telles que des casemates ou des réduits furent restaurés ou construits, notamment dans les provinces de Siem Reap et Kampong Thum permettant aux soldats de riposter en cas d’attaque[113].

Les élections et leurs conséquences

Comme il l’avait annoncé, le PKD ne prit pas part au scrutin et menaçait de le perturber par des actes violents. Toutefois, les incidents furent rares et, le vote s’était déroulé de manière pacifique, avec des électeurs nombreux qui n’avaient pas hésité à braver les menaces contre leur sécurité pour accomplir leur devoir[114].

Après les élections, les Khmers rouges, grands perdants du scrutin, conservèrent leurs refuges près de la frontière thaïlandaise, où ils n’hésitaient pas à l’occasion à attaquer les troupes internationales qui osaient s’aventurer dans leur domaine[115].

Ils y bénéficiaient de la complicité de militaires et d’hommes d’affaires de Bangkok qui y trouvaient leur intérêt. Ils mettent en doute la représentativité du gouvernement qui pour eux ne correspond pas au résultat des élections, arguant que l’administration reste aux mains des anciens dirigeants de la République populaire du Kampuchéa et voient dans la coalition une manœuvre du Viêt Nam. Il conserve toutefois le contact avec Norodom Ranariddh, le premier Premier ministre mais refuse tout rapport avec Hun Sen, qui pour eux reste l’agent de Hanoï. Le bureau du PKD à Phnom Penh reste ouvert jusqu’au , quand l'assemblée cambodgienne décrète les Khmers rouges hors-la-loi[8].

Bilan du désarmement

Concernant la mission de désarmement, prétendre qu’elle n’a pas été couronnée de succès relève d’un doux euphémisme. À vrai dire, les combats n’avaient jamais cessé et permirent surtout aux positions khmères rouges – la partie qui dans les faits n’appliqua aucun de ses engagements – de sortir renforcées. Au départ des troupes de l’APRONUC, leur zone d’influence s’était accrue et seuls les grands centres urbains étaient épargnés de leurs escarmouches[116].

En 1994, un an après le départ des troupes internationales et alors que les troupes de Khieu Samphân étaient estimées à 15 000 combattants, les dépenses militaires représentaient encore 28 % du budget national et l’on avait assisté à une recrudescence du brigandage[117].

La paix civile n’interviendra que cinq ans plus tard, alors que des dissensions sont apparues au sein des chefs khmers rouges qui amèneront la plupart d’entre eux à négocier leur reddition en échange d’une amnistie[118].

Là où la responsabilité de l’APRONUC est manifestement engagée est que devant le refus du PKD, les atermoiements des troupes internationales n’ont fait que conforter la partie khmère rouge dans son opposition à coopérer et lui a permis de doubler la zone sous son contrôle dont elle interdisait l’accès aux troupes onusiennes[119].

Rapatriement des réfugiés

Avec l’aide du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l’APRONUC devait organiser le rapatriement et la réinstallation des réfugiés et personnes déplacées par le conflit, tout en respectant les droits humains et leurs libertés fondamentales[120].

Le HCR avait estimé leur nombre à 360 000, dont 30 000 étaient déjà rentrés spontanément depuis la signature des accords ; 90 % de la totalité d’entre eux avaient moins de 45 ans, la moitié moins de 15, près de 60 % venaient des provinces le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande et plus de 66 % vivaient dans des camps depuis plus de dix ans. La gestion du rapatriement était confiée à un directeur nommé par le secrétaire général et qui devait rendre des comptes au représentant spécial et au haut commissaire aux réfugiés. Il fut décidé que ce rapatriement devrait se dérouler dans une période n’excédant pas neuf mois. Il serait d’autre part nécessaire d’identifier des terres agricoles et de peuplement et une assistance à la réinstallation et à l’intégration, ainsi qu’une aide alimentaire la première année[121].

Le rapatriement a commencé le avec le retour de 526 personnes. Ils ont été accueillis au centre de Sisophon, au nord-ouest par le prince Norodom Sihanouk et Yasushi Akashi. À la fin d’avril, 5 763 hommes femmes et enfants avaient regagné le Cambodge. Les problèmes ne tardèrent pas à apparaître, principalement à cause de la difficulté à trouver des terres arables déminées, la congestion des centres urbains, la situation sanitaire déplorable dans le pays et les retards dus à la saison des pluies qui empêchèrent beaucoup de rapatriés de participer aux élections. Une plus grande souplesse dans la recherche de solutions de retour apparut rapidement nécessaire et des offres d’établissements sur des zones géographiques plus vastes ou d’activités non agricoles furent étudiées[122].

Pendant sa visite au Cambodge, du 18 au , Boutros Boutros-Ghali rappela que les rapatriements nécessitaient de pouvoir disposer d’une aide internationale estimée à 116 millions de dollars. Le nombre mensuel de retours, qui était de 4 000 en avril montait à 20 000 en juin. À partir de juillet, quelque 30 000 cambodgiens rentraient tous les mois. Les difficultés de transport de la saison humide obligèrent à utiliser les voies fluviales. Lors de son rapport du au conseil de sécurité, le secrétaire général indiquait qu’à cette date, plus de 115 000 personnes avaient déjà été rapatriées[123].

À partir de novembre, les retours étaient de 35 000 et atteignirent un pic de 40 000 par mois en janvier et février 1993. En plus des 400 jours de rations (le programme alimentaire mondial avait alloué à cette occasion un fond spécial de 85 543 tonnes de nourritures) et des kits domestiques, les réfugiés avaient le choix entre plusieurs possibilités d’assistance, allant de la terre agricole à la parcelle habitable en passant par la subvention en liquide à la place des matériaux de construction. La plupart, environ 88 %, choisirent les espèces. Le HCR donnait des informations sur les lieux de destination, en particulier s'ils n’étaient pas facile d’accès ou dangereux. En coopération avec l’APRONUC, d’autres agences de l’ONU et plusieurs ONG, le HCR créait un mécanisme destiné à vérifier les conditions des retours à travers tout le pays. Des projets à court terme étaient aussi implémentés pour aider les communautés à résorber l’afflux de rapatriés. Il s’agissait notamment de la réparation des ponts ou des routes, du déminage, du développement agricole, du creusement de puits ou de points d’eau et de la création de centres sanitaires ou scolaires[124].

On donna aussi à tous ceux qui y avaient droit, la possibilité de s’enregistrer sur les listes électorales de leurs lieux de destination avec la population locale ou dans les six centres de réception. En janvier 1993, comme la date limite approchait, un accord fut trouvé pour permettre à la population qui remplissait les conditions et était encore dans les camps, de se faire temporairement inscrire en Thaïlande et de recevoir leur carte d’électeur lors de leur retour au Cambodge[125].

Le , Site 2, le dernier des grands camps, fermait ses portes lors d’une cérémonie officielle présidée par le haut commissaire aux réfugiés. Finalement, ce furent 365 000 réfugiés et personnes déplacées qui avaient été rapatriés sous les auspices de l’ONU. Bien que la majorité vienne de Thaïlande, quelque 2 000 d’entre eux venaient d’Indonésie, du Viêt Nam et de Malaisie. La plupart d’entre eux choisirent de s’établir dans des zones contrôlées par les autorités de Phnom Penh. Environ 33 000 s’installaient dans les secteurs du FLNPK et quelques milliers se prononçaient pour ceux du PKD ou du FUNCINPEC[126].

Toutefois, dans les faits, la réinsertion n’eut pas le succès escompté. Outre la lenteur des travaux de réhabilitation, les terrains proposés disposaient la plupart du temps de sols pauvres. D’autre part, ces réfugiés étaient mal accueillis par des populations locales souvent en situation déjà précaires mais qui ne bénéficiaient d’aucune aide. Enfin, les autorités sur place, proches du gouvernement de Phnom Penh, ne voyaient pas toujours favorablement le retour de personnes qui avaient fui leur régime[127]. De plus, des milliers de réfugiés avaient été relogés dans des régions qui du fait du regain de violence obligeaient leurs occupants à fuir ces nouvelles zones de combats. Deux ans et demi après le rapatriement, on estimait que plus du tiers des personnes concernées, vivaient dans des conditions précaires[128].

En outre, accoutumés à profiter de l’assistance internationale et de l’encadrement sanitaire et médical des camps depuis des années, beaucoup eurent du mal à s’adapter aux aléas du travail en rizière et de ce fait une grande majorité préféra opter pour une compensation financière et alimentaire leur permettant couvrir leurs besoins pour 400 jours et de démarrer une activité artisanale. Cette option a l’avantage de limiter les effets de la pénurie de terrains disponibles, mais rien ne pouvait garantir la viabilité à moyen terme de ces entreprises[129].

Une étude a posteriori du Programme alimentaire mondial menée deux ans après leur retour montrait qu’environ 120 000 rapatriés en était réduits à la mendicité et que 25 % des squatters de Phnom Penh victimes des expulsions périodiques sont d’anciens rapatriés[130].

On rappellera aussi le témoignage d’une fille de joie du film Le papier ne peut pas envelopper la braise, née dans un camp, dont la famille avait revendu la terre agricole qui lui avait été allouée pour s’installer dans un bidonville de Phnom Penh puis, une fois le pactole épuisé, avait vendu ses filles dans les circuits de la prostitution[131]. Le cas décrit est malheureusement loin d’être isolé[132].

Contrôle des activités gouvernementales

Les accords prévoyaient aussi de contrôler les différentes structures gouvernementales qui pouvaient avoir un impact sur la tenue des élections[133].

Dès la fin des années 1980, alors que des tractations pour arriver à sortir de la crise cambodgienne avaient débuté, il paraissait clair que les autorités de Phnom Penh ne renonceraient pas facilement à leurs prérogatives. De plus, l’ambigüité des accords de Paris, fruit d’un compromis laborieux pouvait donner lieu à des interprétations différentes, ce dont n’allaient pas se priver les différentes factions, notamment en ce qui concerne le pouvoir de l’APRONUC, du CNS et des diverses administrations mises en place par les différents partis dans les zones qu’ils contrôlaient. Les Khmers rouges mettaient notamment l’impuissance du CNS sur le compte du maintien de l’administration du gouvernement de Phnom Penh et voulaient dès le début 1992 faire de son démantèlement une condition préalable à la poursuite du processus[134]. Là où certains attendaient un contrôle direct des forces internationales, les Nations unies se contenteront finalement de superviser les structures existantes sans chercher à les démanteler et d’enregistrer les plaintes de tout manquement susceptible de porter atteinte à l’équité du processus électoral[89].

Mise en place des structures de contrôle

L’APRONUC devait utiliser trois moyens complémentaires de surveillance. Le premier était l’évaluation des documents décrivant le fonctionnement du pouvoir en place, incluant les circuits de prises de décision, la gestion du personnel et celle des problèmes. Le second était de prendre connaissance des résolutions prises par les administrations précédentes et d’avoir toute latitude pour modifier certaines d’entre elles, notamment celles concernant les effectifs, les finances et la vente de biens. Le troisième était de proposer des améliorations dans les processus existants. Ces trois méthodes étaient utilisées de différentes manières, allant de la présence physique de personnel international dans les administrations à des réunions régulières avec les hauts fonctionnaires en passant par la mise en place d’une plus grande transparence dans les prises de décisions. Le Secrétaire Général avait proposé de créer des bureaux sous la supervision de l’APRONUC qui gèreraient les domaines des affaires étrangères, de la défense nationale, des finances, de la sécurité publique et de l’information[135].

D’autres organismes seraient chargés de s’assurer du respect des droits de l'homme au Cambodge, de développer un programme d’éducation et de promotion pendant la période de transition, de recevoir les plaintes concernant « toute action pouvant contrarier le bon fonctionnement de la campagne électorale » et au besoin de mettre en place les actions correctives adéquates. 21 antennes provinciales auraient pour mission de chapeauter les structures administratives existantes, de collecter les informations nécessaires à la réalisation des missions de l’APRONUC et concernant les droits de l’homme. Cette administration devait être composée d’environ 224 spécialistes, assistés de 84 experts internationaux. En termes d’implémentation, l’autorité se baserait sur les codes de conduites adoptés et maintiendrait des officiers de liaison dans les diverses zones. Elle pourrait aussi, au besoin avoir à faire respecter des directives[136].

Les contrôles débutent le dans les cinq domaines définis par les accords de Paris, à savoir les affaires étrangères, la défense nationale, la sécurité publique, les finances et l’information. Au départ, la priorité du déploiement avait été donnée aux régions qui devaient accueillir les réfugiés et les personnes déplacées, mais dès le 15 juillet, les bureaux étaient ouverts dans les 21 provinces, même si les zones contrôlées par le PKD restaient inaccessibles[137].

Dans le même temps, l’APRONUC étendait ses contrôles sur les autres domaines qui pourraient influer sur le déroulement des élections et demandait aux quatre partis cambodgiens de lui remettre l’ensemble de leurs lois pour être examinées. Seule la formation de Khieu Samphân ne se conformait pas à la demande. À partir du mois de mai, le PKD bloquait le processus de paix, notamment au prétexte que les structures administratives dans les zones sous le contrôle des forces de Phnom Penh restaient aux mains de ces dernières et proposait de les remplacer par des commissions gérée par le CNS. À la demande du Conseil de sécurité, la proposition est étudiée par la Thaïlande et le Japon mais rejetée car non conforme aux accords de Paris[26].

Au même moment, les efforts s’accélèrent en matière de recrutement et de déploiement du personnel civil destiné à surveiller l’administration existante et un accord a été trouvé avec les partisans de Pol Pot permettant d’informer et faire participer les quatre parties cambodgiennes aux efforts de vérification. Le 26 juin, le représentant spécial présente un plan de contrôle qui prévoyait de faire passer sous tutelle les affaires étrangères et la défense nationale dès le 1er juillet, les finances progressivement entre juillet et septembre et la sécurité publique le 15 juillet. Enfin un groupe de communication auquel participeraient les quatre parties cambodgiennes entrerait en fonction le . À la fin juillet 1992, environ 1 780 observateurs avaient été déployés à travers le pays pour contrôler le renforcement impartial et équitable de la loi et de l’ordre[138].

Toutefois, il apparait assez vite que l’activité des instances internationales est régulièrement entravée par l’omnipotence des structures de l’ancien gouvernement de la République populaire du Kampuchéa. Une mission sénatoriale française reporte par exemple que son emprise sur les autorités locales est suffisante pour permettre de déjouer les demandes de l’APRONUC concernant le renvoi de personnalités proches du pouvoir central et qui sont accusées d’être un frein à la recherche d’une certaine neutralité. De plus, comme une partie importante de ce personnel était déployée dans les ministères, ils apparaissent rapidement plutôt comme une expression déguisée d’aide et d’assistanat. Ce qui amena par exemple le PKD à accuser l’APRONUC de collaborer exclusivement avec le gouvernement de Phnom Penh au lieu du CNS[32].

Affaires étrangères

Concernant le domaine des affaires étrangères, l’APRONUC devait vérifier la distribution de l’aide étrangère ainsi que l’émission des passeports et des visas. Elle devait aussi surveiller les différentes activités frontalières, comme l’immigration, les douanes et la mise en œuvre des moratoires du CNS sur le bois, les minéraux et les pierres précieuses. Une unité de contrôle des frontières fut créée, chargée d’établir la liaison entre l’APRONUC et les structures administratives existantes. Des observateurs avaient aussi été postés aux points de contrôle et participaient aux patrouilles le long de la frontière[139].

Le , le CNS mis en place un comité consultatif chargé de revoir les arrangements passés concernant l’exploitation des ressources naturelles, notamment forestières et minières. Le , le comité faisait adopter un moratoire sur l’exportation de bois cambodgien afin de protéger les ressources naturelles du pays et demandait à l’APRONUC de prendre les mesures pour faire respecter cette suspension. Par la résolution 792 du , le conseil de sécurité approuvait cette décision et demandait aussi au CNS d’étudier la possibilité d’étendre le moratoire aux minerais et aux pierres précieuses[140].

Peu après –simple coïncidence ou réaction de mauvaise humeur ? – la Thaïlande annonçait que « les vols de l’ONU vers le Cambodge via Bangkok étaient annulés pour le mois de décembre »[141].

Un appel de l’APRONUC aux pays riverains débouche sur des déclarations du Laos, du Viêt Nam et même de la Thaïlande, annonçant qu’ils établiraient un embargo sur les importations de bois cambodgien à partir du . Les Nations unies déployèrent des gardes frontières pour contrôler la situation aussi bien sur terre que sur mer. Toutefois, les violations continuèrent à grande échelle, impliquant le personnel de l’ensemble des partis cambodgiens, même si le refus du PKD de laisser les troupes internationales accéder aux territoires qu’il contrôlait empêchait d’avoir une idée précise de l’ampleur du trafic. À la réunion du CNS du , il est proposé d’étendre le blocus des exportations de bois aux minerais et aux pierres précieuses. À l’initiative du FUNCINPEC il était demandé d’élargir le moratoire à l’extraction de minerai. La proposition fut acceptée par trois des quatre partis[142].

Le sujet fut à nouveau abordé lors de la réunion du 10 février où l’idée fut adoptée malgré les objections du PKD. Lors de la même réunion, des mesures supplémentaires destinées à restreindre l’abattage des arbres furent adoptées, qui réduisait les quotas d’’exportation de coupes de bois. En février 1993, le CNS approuvait l’ébauche de plan d’action proposé par l’APRONUC au sujet d’une déclaration sur l’extraction et l’exportation de minerais et de pierres précieuses du Cambodge. Cette déclaration devint effective le et étendait le moratoire à l’exploitation commerciale des ressources minérales sur terre et en mer. De plus, il était demandé d’empêcher la livraison de produits pétroliers dans les zones contrôlées par des factions qui ne se conformeraient pas aux accords de Paris[135].

Après les élections, si la tâche de l’APRONUC se limite à assurer une transition en douceur des structures administratives vers le nouveau gouvernement, la surveillance de l’application du moratoire du CNS sur le bois, les minerais et les pierres précieuses ainsi que le contrôle des flux migratoires et des frontières restait du domaine des organisations internationales[143].

Information de la population

Après deux décennies de combats et d’isolement, beaucoup de Cambodgiens étaient sceptiques sur la possibilité de la communauté internationale à appliquer dans leur pays les concepts de base des droits de l’homme et notamment l’organisation d’élections libres et équitables, sachant que le Cambodge n’avait jamais de toute son histoire connu de réelles expériences multipartis[144].

La division à l’information et à l’éducation de l’APRONUC avait la responsabilité de produire des supports en langue khmère et de les faire distribuer à l’ensemble de la population. Elle devait également publier des indications visant à encadrer les restrictions légales, à encourager l’exercice d’une presse libre et équitable et enfin à encourager la création d’une association de journalistes cambodgiens. Elle poursuivait aussi ses efforts pour contrôler les structures administratives qui traitent de l’information. Le représentant spécial émettait une directive sur l’utilisation équitable des médias pendant la campagne électorale et l’APRONUC avait créé ses propres chaines de télévision et de radio ainsi que d’autres supports accessibles aux 20 partis politiques inscrits[145].

Le , la station radio débutait ses programmes à Phnom Penh depuis un émetteur du gouvernement mis à la disposition exclusive de l’APRONUC. À partir d’avril 1993, les stations relais permettaient de couvrir l’ensemble du pays et dès le début mai, les émissions passaient à 15 heures par jour. De plus, après accords du ministère thaïlandais des affaires étrangères et de Voice of America, les programmes étaient retransmis deux fois par jour sur l’émetteur thaïlandais de la station américaine. Les émissions se concentraient sur le processus électoral, les droits de l’homme et d’autres aspects du mandat international. Pendant la campagne, une importance particulière était accordée au secret des bulletins. En accord avec la directive du représentant spécial, la radio allouait un segment hebdomadaire à chaque parti et permettait un droit de réponse à tout candidat, parti politique ou officiel en cas d’attaque abusive[146].

L’APRONUC fournissait aussi au public un choix de vidéos, affiches, dépliants, banderoles, panneaux et publicités pour faire valoir son travail et informer les Cambodgiens du déroulement du processus électoral et les encourager à y participer. Ces activités comprenaient la propagation d’information sur les différents partis en lice, assurer que les bulletins resteraient secrets et renseigner sur les procédures de la campagne. Des vidéos comprenant des discussions impliquant des représentants des vingt partis engagés étaient distribuées à Phnom Penh et dans tout le pays. Des traductions et analyses des émissions radios et documents imprimés par les quatre factions signataires des accords de Paris étaient fournies au représentant spécial. Des agents devaient faire régulièrement des enquêtes d’opinion auprès des Cambodgiens pour mesurer l’impact du programme d’information et pour suivre le ressenti de la population envers l’APRONUC et le processus de paix[147].

Droits de l’homme

La mise en place d’un environnement propice à des élections libres incluait aussi le respect des droits de l’homme, ce qui n’allait pas sans comporter une certaine hypocrisie quand on se rappelle que les massacres commis par les Khmers rouges n’avaient pu être nommément désigné autrement que par des formules ampoulées telles les « pratiques du passé » ou la « tragique histoire récente du Cambodge ». D’autre part, la présence dans les rangs des troupes onusiennes de ressortissants de pays régulièrement mis en cause par de nombreuses ONG permettait de douter de leur efficacité à faire respecter des droits qui étaient violés chez eux[148].

Toutefois, dans son rapport du , le secrétaire général précise que « c’est aux Cambodgiens eux-mêmes qu’il incombe clairement de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans leurs pays », et que pendant la phase transitoire, les forces internationales doivent se limiter à « favoriser un environnement où ces droits sont respectés »[149].

La situation ne se présentait pas sous les meilleurs auspices si on se rappelle que parmi les deux principaux groupes qui s’affrontent, le PKD refuse l’accès aux zones qu’il contrôle et des manquements importants ont aussi été observés du côté des autorités de Phnom Penh[150].

Un programme de formation aux problèmes de droits de l’homme destiné aux professeurs avait été mis au point et prévoyait également d’éduquer les personnels de santé et de la fonction publique. En outre, l’avenir devait être préparé en incitant le CNS à ratifier les lois et décrets internationaux garantissant les libertés fondamentales. Le sujet avait aussi été incorporé dans les programmes scolaires et faisait l’objet d’une matière aux facultés de droit et de médecine de Phnom Penh. Les organisations locales de défense des droits humains devaient aussi être aidées et recevoir des formations, du matériel pédagogique et des subventions pour développer leurs activités. De son côté, le CNS adoptait une série de lois consacrant la liberté d’association et les fondements d’un système pénal destiné à être appliqué à l’ensemble du Cambodge[151].