Offensive du Tết

L'offensive du Tết est une campagne militaire menée en 1968 par les forces combinées du Front national de libération du Sud Viêt Nam (ou Việt Cộng) et de l'Armée populaire vietnamienne pendant la guerre du Viêt Nam. Les buts poursuivis étaient le soulèvement de la population sud-vietnamienne contre la République du Viêt Nam, démontrer que les déclarations américaines selon lesquelles la situation s’améliorait étaient fausses, et dévier la pression militaire pesant sur les campagnes vers les villes sud-vietnamiennes.

| Date |

Phase 1 : 30 janvier – 28 mars 1968 Phase 2 : 5 mai – 15 juin 1968 Phase 3 : 17 août – 23 septembre 1968 |

|---|---|

| Lieu | Sud-Viêt Nam |

| Issue |

Victoire tactique américaine et sud-vietnamienne[1]. Victoire stratégique et politique nord-vietnamienne[2]. Épuisement des forces Viet Cong conduisant à l'implication croissante du Nord-Viêt Nam |

| 1 000 000 soldats[3] | Phase 1 : 80 000 soldats Total : 323 000-595 000 soldats[nb 1] |

| Phase 1 : Total des pertes sur les 3 phases : inconnu Pertes matérielles : 123 avions détruits, 214 gravement endommagés et 215 moyennement endommagés[5]. | Phase 1 : 17 000 morts, 20 000 blessés [6] |

Batailles

du Viêt Nam

Phase de guérilla (en) :

Intervention américaine (en) :

- Nui Thanh

- Chu Lai

- Starlite

- Piranha

- Plei Me

- Minh Thanh

- Hump

- Gang Toi

- Bau Bang (1re)

- Ia Drang

- Crimp

- Masher/White Wing

- Suoi Bong Trang

- Kim Son Valley

- New York

- Utah

- A Shau

- Oregon

- Texas

- Birmingham

- Xa Cam My

- Hawthorne

- Hill 488

- Dong Ha (1re)

- Wahiawa

- Hastings

- Minh Thanh Road

- Prairie

- Colorado

- Duc Co

- Long Tan

- Attleboro

- Bong Son

- Tan Son Nhut airbase

- Lam Son II

- Firebase Bird (en)

- SS Baton Rouge Victory (en)

- Paul Revere IV

- Deckhouse V

- Cedar Falls

- Tuscaloosa

- Desoto

- Tra Binh Dong

- Bribie

- Junction City

- Prek Klok (1re)

- Prek Klok (2e)

- Ap Gu

- Suoi Tre

- Bau Bang (2e)

- Francis Marion

- Beaver Cage

- Union

- The Hill Fights

- Con Thien (1re)

- Malheur I and Malheur II

- Baker

- Nine Days in May

- Union II

- Vinh Huy

- Concordia

- Buffalo

- Con Thien (2e)

- Hong Kil Dong

- Suoi Chau Pha

- Swift

- Dong Son

- Wheeler/Wallowa

- Con Thien (3e)

- Medina

- Ong Thanh

- Loc Ninh (1re)

- Kingfisher

- Kentucky

- Lancaster

- Dak To (1re)

- Mekong Delta

- Tam Quan

- Thom Tham Khe

- Phoenix

- Vuon Dieu - Bau Nau

- Auburn

1968, année charnière :

- New Year's Day Battle of 1968

- Khe Sanh

- Coburg

- Offensive du Tết

- Saïgon (1re)

- Hue

- Quang Tri (1re)

- Ban Houei Sane

- Lang Vei

- Lima Site 85

- Massacre de Mỹ Lai

- Pegasus

- Toan Thang I

- Scotland II

- Delaware

- Dong Ha (2e)

- Allen Brook

- May '68

- Kham Duc

- Coral–Balmoral

- Mameluke Thrust

- Robin

- Duc Lap

- Maui Peak

- Meade River

- Speedy Express

Désengagement américain (1969–1971) :

- Bold Mariner

- Dewey Canyon

- Taylor Common

- Tết (1969)

- Purple Martin

- Massachusetts Striker

- Maine Crag

- Montana Mauler

- Oklahoma Hills

- Virginia Ridge

- Apache Snow

- Hamburger Hill

- Twinkletoes

- Binh Ba

- Bu Prang

- Texas Star

- Chicago Peak

- FSB Ripcord

- 1st Cambodia

- Kompong Speu

- Prey Veng

- Cambodge (2e)

- Snuol

- Tailwind

- Jefferson Glenn

- Hat Dich

- Lam Son 719

- Son Tay

- Chenla I

- Chenla II

- FSB Mary Ann

- Long Khanh

- Nui Le

- Quang Trị (2e)

- Quang Trị (3e)

- Loc Ninh (2e)

- An Lộc

- Dong Ha (3e)

- Dak To (2e)

- Kontum

- Thunderhead

Post-accords de paix de Paris (1973–1974) :

- Cửa Việt

- Ap Da Bien

- Svay Rieng

- Iron Triangle

- Thường Đức

- Phuoc Long

- Ban Me Thuot

- Hue–Da Nang

- Phan Rang

- Xuân Lộc

- Newport Bridge

- Rach Chiec Bridge

- Saïgon (2e)

- Farm Gate

- Chopper

- Ranch Hand

- Pierce Arrow

- Barrel Roll

- Pony Express

- Flaming Dart

- Iron Hand

- Rolling Thunder

- Steel Tiger

- Arc Light

- Tiger Hound

- Shed Light

- Thanh Hoa

- Bolo

- Popeye

- Yen Vien

- Niagara

- Niagara II

- Do Luong (1re)

- Do Luong (2e)

- Igloo White

- Giant Lance

- Commando Hunt

- Menu

- Patio

- Freedom Deal

- Bat 21 Bravo

- Linebacker I

- Enhance Plus

- Linebacker II

- Homecoming

- Tan Son Nhut

- Babylift

- New Life

- Eagle Pull

- Frequent Wind

- Yankee & Dixie Stations

- Golfe du Tonkin

- Market Time

- Vung Ro Bay

- Game Warden

- Double Eagle

- PIRAZ

- Sea Dragon

- Deckhouse Five

- Bo De River, Nha Trang, Tha Cau River

- Sealords

- Hai Phong Harbor

- Đồng Hới

- Pocket Money

- Custom Tailor

- End Sweep

- Iles Paracels

- Truong Sa

- Incident du Mayagüez

| Coordonnées | 11° nord, 107° est | |

|---|---|---|

|

L’offensive commence prématurément le , un jour avant la nouvelle année lunaire, le Tet. Le , 80 000 soldats du Nord-Viet Nam attaquent plus de 100 villes à travers le pays dans la plus grande opération militaire conduite à ce point de la guerre[7].

Les attaques prennent les Américains et les Sud-Vietnamiens par surprise, mais sont contenues et repoussées et le FNL se voit infliger d’énormes pertes. La première phase de l'offensive atteint en partie ses objectifs même si elle ne parvient pas à obtenir le soulèvement général espéré. De plus, elle choque l’opinion américaine, tenue dans la croyance que les Nord-Vietnamiens étaient incapables d’un tel assaut, et affecte profondément l’administration de Lyndon Johnson dont de nombreuses personnalités se positionnent contre cette guerre, ce qui en altère décisivement le cours.

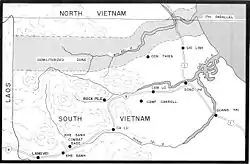

Le front de diversion de Khe Sanh, antérieur à l'offensive, est indiqué par le trait rouge.

Préparation

La situation aux États-Unis

Pendant l'automne 1967, deux questions occupent les Américains : d'abord, l'efficacité de la guerre de positions, et ensuite, la question du vainqueur. La CIA évalue le nombre d'hommes du Front national de libération du Sud Viêt Nam (FNL) à environ 430 000. Le renseignement du commandement militaire au Viêt Nam maintient de son côté que le nombre ne dépasse pas 300 000[8]. Les généraux sont inquiets de l'impact qu'aurait la révélation de chiffres trop élevés, qui montreraient que le FNL et l'armée nord-vietnamienne pourraient poursuivre la guerre de position[8]. Un compromis est trouvé qui exclut des chiffres les effectifs irréguliers.

Pendant la deuxième moitié de 1967, le gouvernement s'inquiète des critiques, qui viennent de l'intérieur comme de l'extérieur, et des rapports indiquant une baisse du soutien populaire de sa politique vietnamienne. Selon des sondages, la part des citoyens estimant que les Américains auraient fait une erreur en envoyant les troupes au Viêt Nam est montée de 25 % en 1965 à 45 % en [9]. Cette tendance est alimentée non pas par un jugement moral sur la guerre, mais sur les pertes croissantes, les hausses d'impôts et le sentiment qu'aucune issue au conflit n'apparaissait[10]. Un sondage du mois de novembre indique que 55 % réclament une politique plus dure, traduisant le sentiment que quelles que soient les raisons de la présence américaine au Viêt Nam, l'important est de remporter la victoire[11]. Le gouvernement lance une campagne pour dissiper la croyance que le conflit est bloqué et pour convaincre le public du succès de sa politique. Les médias sont inondés de nouvelles optimistes. Statistiques, déclarations officielles de généraux et politiques concourent à cette campagne.

Le général Westmoreland, s'adressant au National Press Club le , annonce qu'en cette fin de 1967, les communistes sont incapables de monter une offensive majeure. À la fin de l'année, le taux d'approbation du gouvernement augmente de 8 %, mais début janvier, un sondage Gallup indique que 47 % des Américains désapprouvent la conduite de la guerre par le président Johnson.

La préparation communiste

Hanoi prépare une offensive pour l'hiver-printemps 1968 dès le début de 1967. On sait peu de choses sur la préparation de l'offensive « Offensive Générale, Soulèvement Général » en raison des réticences vietnamiennes à la révéler et des historiens militaires à la discuter, même des dizaines d'années après[12]. Dans la littérature officielle du régime, la décision de lancer le Têt est souvent présentée comme le résultat de l'échec américain à remporter la guerre rapidement, l'échec des bombardements contre le Nord Viêt Nam, et le sentiment anti-guerre qui s'exprimait dans la population américaine[13].

En réalité la décision signale la fin d'un désaccord d'une dizaine d'années au sein de la direction du parti. Les modérés estimaient que la viabilité économique du nord était prioritaire sur un effort de guerre conventionnelle et massive ; ils suivaient la ligne soviétique de coexistence pacifique, qui prônait la réunification par des moyens politiques. On trouve à la tête de cette faction le théoricien Trường Chinh et le ministre de la Défense Võ Nguyên Giáp. Les militants, en revanche, avaient tendance à suivre la politique étrangère dessinée par la République populaire de Chine et appelaient à une réunification par des moyens militaires et rejetaient les négociations. Ce groupe était mené par les « frères Le » — le premier secrétaire du parti Lê Duẩn et Lê Đức Thọ. À partir du milieu des années 1960, les militants dictent la conduite dans la guerre au sud Viêt Nam[14].

Le général Nguyễn Chí Thanh, qui dirige l'effort militaire dans le sud du Viêt Nam, commissaire politique et commandant en chef faisait partie du camp des militants. Sous son commandement, qui étrangement n'imitait pas la forme de guérilla utilisée par Mao, les Nord-Vietnamiens avaient suivi étape par étape l'escalade militaire du conflit[15].

En 1966-1967, après que les alliés eurent infligé des pertes massives et détruit l'économie nord-vietnamienne, les modérés appellent à une révision de la stratégie vers davantage de guérilla et soutiennent que les Américains ne peuvent être défaits par une guerre conventionnelle. Ils prêchent la conduite simultanée de combats et de négociations. En 1967 les choses se dégradent au point que Le Duan ordonne à Thanh d’accroître la part de guérilla[16].

Une troisième tendance émerge alors, dirigée par le chef du parti, Hô Chi Minh, Lê Đức Thọ, et le ministre des Affaires étrangères Nguyễn Duy Trinh, qui appelle à des négociations[nb 3]. Pendant les premiers mois de 1967, la stratégie militaire est débattue par radio entre Thanh et son rival pour la direction militaire, Giap[17]. Ce dernier[18] prône la guérilla contrairement à Thanh[19].

Ces négociations ont d'importantes implications sur la poursuite des livraisons d'équipements, desquelles le Nord-Viêt Nam est totalement dépendant. Pékin prône le modèle militaire utilisé par Mao, sorte de guerre mobile et de guérilla, la Chine souhaite éviter d'être entraînée dans le conflit comme lors de la guerre de Corée. Elle repousse l'idée de négociations quand Moscou les prône, de même que la conduite d'une guerre conventionnelle. La position nord-vietnamienne consiste dès lors à maintenir un équilibre[20].

Le , des centaines de pro-soviétiques, modérés du parti, officiers et administrateurs sont arrêtés pour affirmer l'indépendance du pays contre ses alliés étrangers dans ce qui est parfois appelé l'affaire des révisionnistes anti-parti[21]. L'explication de ces arrestations est que le Politburo s'est décidé en faveur d'une offensive générale[22]. La position des militants triomphe : rejet des négociations, abandon de la guérilla, soulèvement général dans les villes du Sud Viêt Nam.

Le plan « Offensive Générale, Soulèvement Général » est ébauché dans les quartiers de Thanh en . Le , après avoir fait accepter son plan par le Politburo, Thanh meurt d'un arrêt cardiaque après avoir trop bu[23].

Les militants estiment que la popularité du gouvernement sud-vietnamien et des Américains est très faible et que la population se soulèverait en leur faveur lors de l'offensive, ce qui permettrait une victoire rapide. Ils tenaient pour acquise l'inefficacité de l'armée du sud. Déclencher l'offensive permettrait d'en finir avec les appels aux négociations des colombes, les critiques de la stratégie militaire, les diatribes chinoises sur la perfidie soviétique et les pressions soviétiques à négocier[21].

La décision de déclencher l'offensive lors du Têt est prise en octobre. Depuis le début du conflit, le Têt « Nguyên Đán », ou célébration du Nouvel An, qui se situait entre le et le , marquait une période de trêve dans les combats. C’était pourquoi, en , les dirigeants du Front national de libération du Sud Viêt Nam et de la République démocratique du Viêt Nam décidaient de lancer une attaque surprise à ce moment-là. Contrairement à une croyance répandue, Giap n'est pas l'auteur du plan. Le général l'a seulement revu[24], probablement en taisant ses critiques pour ne pas être victime de la purge des militants. De toute façon, le blâme d'un échec éventuel serait rejeté sur les militants.

L'opération se diviserait en deux phases : attaques aux frontières pour détourner les forces américaines des véritables objectifs ; attaques simultanées sur les bases américaines et les villes du Sud Viêt Nam, en particulier Hue et Saïgon. Une attaque sur Khe Sanh au même moment éloignerait les forces militaires nord-vietnamiennes, mais Giap l'estime nécessaire pour assurer le ravitaillement et distraire l'attention des Américains[25]. L'offensive vise à convaincre l'opinion sud-vietnamienne, pas américaine, et l'inciter à se soulever[26].

Selon le général Tran Van Tra, qui remplace Thanh, l'offensive se divise en trois phases : une première à partir du , assaut dans tout le pays principalement par les forces du FNL. En même temps : propagande active pour inciter aux soulèvements et désertions. Le but est d'obtenir une victoire complète ou la formation d'un gouvernement de coalition ainsi que le retrait américain. En cas d'échec, d'autres opérations affaibliraient l'ennemi de façon à obtenir un règlement négocié[27]. La phase 2 est prévue à partir du , et la phase 3 à compter du .

En , 81 000 tonnes de matériel et 200 000 soldats ont déjà fait le voyage vers le Viêt Nam Sud en empruntant la piste Hô Chi Minh[28]. Pour parfaire son opération, Hanoï déclenche une offensive diplomatique à la fin de 1967, appelant à l'arrêt unilatéral des bombardements sur le Viêt Nam nord, l'opération Rolling Thunder[29].

Les renseignements sud-vietnamiens et américains estiment les forces communistes au Sud-Viêt Nam en à 323 000 hommes, dont 160 000 du FNL, 130 000 réguliers de l'armée du nord et 33 000 personnes affectées à la logistique[30].

L'impréparation des Alliés

Des signes de préparation militaire sont relevés par les Alliés. Pendant l'été et l'automne 1967, les deux services de renseignements américain et sud-vietnamien relèvent une importante modification du planning militaire du FNL et de l'armée nord-vietnamienne. À la mi-décembre, les Alliés sont convaincus que quelque chose d'important se prépare. Le nombre de camions dénombrés descendant vers le sud à travers la piste Ho Chi Minh grimpe de 480 par mois à 1 116 en octobre. En novembre, on en compte 3 823 et en décembre 6 315[31]. Le , le général William Westmoreland alerte Washington de l'accroissement prévisible de l'effort communiste dans tout le pays pour une période de temps restreinte[32].

Malgré ces indications, les Alliés furent surpris par l'ampleur de l'attaque. D'une perspective américaine, un assaut pareil n'était pas crédible.

Du printemps à la fin de 1967, le commandement américain assiste perplexe à diverses actions nord-vietnamiennes et viet-cong sur les territoires frontaliers. Khe Sanh est attaquée prématurément. La plus importante de ces batailles se déroule autour de Dak To en octobre et novembre, entre 1 200 et 1 600 Nord-Vietnamiens et 262 soldats américains perdent la vie. Le renseignement ne réussit pas à déterminer l'objectif des Nord-Vietnamiens, déclenchant de larges actions dans des régions reculées où l'armée américaine peut riposter sans contrainte. Tactiquement et stratégiquement, ces opérations semblent n'avoir aucun sens[32] - [nb 4]. En fait, les communistes ont réussi à fixer l'attention du commandement américain sur les frontières et à écarter le bouclier américain protégeant les zones les plus peuplées de la côte et des villes[33].

Westmoreland s'inquiète de la situation à Khe Sanh, où, le , une force estimée de 20 à 40 000 Nord-Vietnamiens assiège la garnison américaine. Le commandement est convaincu que l'ennemi cherche à prendre la base avant de s'emparer des provinces les plus au nord, au moyen d'un effort militaire considérable[34]. Il déploie en conséquence 250 000 hommes.

Cette évolution pose des questions. Le lieutenant général Frederick C. Weyand commande les forces américaines dans le Corps II. Ancien officier du renseignement, Weyand juge alarmantes les activités qui se déroulent dans son secteur et notifie ses préoccupations à Westmoreland le . Celui-ci ordonne alors à 15 bataillons de se redéployer depuis des positions près de la frontière cambodgienne vers les faubourgs de Saïgon[7]. Ce redéploiement aura des conséquences décisives[35].

Au début de , les Américains ont déployé 331 098 soldats et 78 013 marines, soit neuf divisions, un régiment de blindés et deux brigades au Sud-Viêt Nam. Des forces australiennes, thaïlandaises et coréennes les rejoignent[36]. Les forces sud-vietnamiennes comptent 350 000 réguliers[37]. Elles sont soutenues par 151 000 hommes de forces régionales et 149 000 hommes de milices locales[38].

Dans les jours précédant l'offensive, les alliés se relâchent. Le Nord-Viêt Nam annonce une trêve pour le Têt, soit du au .

Le , des cadres du FNL sont arrêtés avec des cassettes appelant au soulèvement de la population dans les villes « déjà occupées de Saïgon, Hue et Da Nang »[39]. Des troupes sont mises en alerte, mais les Alliés ne s'en inquiètent guère plus. Le , deux cents officiers supérieurs assistent à une fête sans se douter de rien[40].

Si Westmoreland a eu des craintes, il les a mal communiquées. Même s'il alerte Washington entre le 25 et le au sujet de préparations de larges attaques communistes, personne ni à Washington[41] - [40] ni à Saïgon ne s'attend à ce qui va arriver.

Une offensive surprise

Que ce soit par accident ou volontairement, la première vague d’attaques commence peu après minuit le quand les cinq capitales provinciales dans Corps II et Da Nang, dans Corps I, sont attaquées. Nha Trang, un des quartiers généraux des forces américaines, est la première touchée, suivie peu après de Buôn Ma Thuột, Kontum, Hôi An, Tuy Hoa, Da Nang, Qui Nhon, et Pleiku. Durant toutes ces opérations, les communistes suivent une même méthode : attaques au mortier ou roquettes suivies rapidement de massifs assauts terrestres conduits par des forces du FNL de l’ampleur d’un bataillon (parfois soutenu par l’armée nord-vietnamienne). Ces forces joignent ensuite des cadres locaux du FNL qui les guident vers les quartiers généraux les plus importants et la station de radio. Les opérations cependant n’étaient pas bien coordonnées au niveau local et, au lever du jour, presque toutes les forces communistes avaient été éloignées de leur objectif. Le général Phillip B. Davidson, nouveau chef du renseignement des forces militaires américaines notifie Westmoreland que « ceci s’apprête à arriver dans le reste du pays ce soir et demain matin »[42]. Toutes les forces américaines sont placées en état d’alerte maximum, des demandes en ce sens sont adressées aux forces de l’ARVN. Les principaux intéressés, cependant, n'en saisissent pas l'urgence : les ordres annulant les départs à l’occasion de la trêve arrivent trop tard ou sont ignorés.

À trois heures du matin le 31 janvier, les forces du FNL et de l’armée populaire du Vietnam assaillent Saïgon, Cholon, et Gia Định dans le district de la capitale militaire ; Quảng Tín (encore), Hue, Quang Tin, Tam Kỳ, et Quảng Ngãi ainsi que des bases U.S. à Phu Bai et Chu Lai dans Corps I ; Phan Thiết, Tuy Hoa, et des installations U.S. à Bong Son et An Khê dans Corps II ; et Cần Thơ et Vĩnh Long dans Corps IV. Le jour suivant, Bien Hoa, Long Thanh, Bình Dương dans Corps III et Kien Hoa, Dinh Tuong, Go Cong, Kiên Giang, Vinh Binh, Bến Tre, et Kien Tuong dans Corps IV sont assaillies. La dernière attaque de l’opération initiale est lancée contre Bạc Liêu dans Corps IV le 10 février. Un total d’approximativement 84 000 communistes participe aux attaques pendant que des milliers les assistent comme renfort ou pour bloquer[43]. Les forces communistes tirent au mortier ou à la roquette sur tous les aéroports majeurs alliés et attaquent 64 districts de la capitale et une grande quantité de villages.

Dans la majorité des cas, la défense contre l’offensive générale est gérée par les autorités sud-vietnamiennes. Des milices locales ou des forces de l’ARVN, soutenues par la police nationale, rejettent en général les assaillants en deux ou trois jours, parfois en quelques heures ; mais des combats lourds se poursuivent plusieurs jours à Kontum, Ban Me Thuot, Phan Thiet, Can Tho, et Ben Tre[44]. L’issue est généralement déterminée par la compétence des commandants locaux – certains impressionnants, d’autres lâches ou incompétents. Pendant cette crise cruciale, aucune unité sud-vietnamienne ne fait défection pour les communistes[45].

Le général Westmoreland, bien qu’il affirme avoir réagi avec optimisme aux attaques, apparaît à son entourage abasourdi et profondément choqué[46]. Selon Clark Clifford, au moment des attaques initiales, la réaction du commandement militaire américain tend vers la panique[47]. Westmoreland maintient jusqu’au que Khe Sanh est le véritable objectif des communistes, bien qu'il paraisse hasardeux de considérer que 155 attaques menées par 84 000 hommes ne soient une diversion[48].

Saigon

Bien que Saïgon soit le point central de l’offensive, les communistes ne recherchent pas une conquête complète[49]. Ils ont des cibles principales : les quartiers généraux du commandement de l’ARVN, le Palais de l’Indépendance, l’ambassade américaine, la base navale de Long Binh, et la station de radio nationale. Le plan requiert de ces forces initiales qu’elles tiennent leur position 48 heures avant d'être relevées.

Un renseignement de mauvaise qualité et une coordination locale très faible compromettent les attaques communistes dès leur déclenchement. Les communistes ont prévu par exemple d’utiliser les chars et les pièces d’artillerie qui doivent se trouver dans certains quartiers généraux de l’armée, mais les chars ont été déplacés deux mois avant et les pièces d’artillerie sont hors d'usage[50]. Une des cibles les plus importantes est la station de radio nationale. Les troupes du FNL ont amené un enregistrement de Hồ Chí Minh annonçant la libération de Saïgon et appelant à un soulèvement général contre le régime de Thieu. Le bâtiment est pris et tenu pendant six heures mais ses occupants sont incapables de diffuser, les lignes ayant été coupées depuis un studio situé en un autre endroit dès que la station a été prise. Sur les ondes, on diffuse des valses viennoises et des chansons des Beatles[51].

L’ambassade américaine à Saïgon, un bâtiment massif de six étages situé dans un large complexe, venait d’être terminée en septembre. À 02 h 45 elle est attaquée par une équipe de sapeurs de 19 hommes qui ouvre une brèche dans l’enceinte, puis charge. Leur officier ayant été tué dans l’attaque et la tentative d’accéder au bâtiment ayant échoué, les sapeurs errent autour de l’ambassade jusqu’à ce que des renforts les éliminent. À 09 h 20 l’ambassade et ses environs sont sécurisés.

À travers la ville, de petits groupes du FNL s’éparpillent pour attaquer les officiers, les casernes de conscrits, les maisons des officiers de l’ARVN et les stations de police des districts. Dotés de « listes noires » d’officiers militaires et de fonctionnaires, ils exécutent tous ceux qu’ils trouvent. La brutalité engendre la brutalité : le 1er février, le général Nguyễn Ngọc Loan, chef de la police nationale, exécute publiquement Nguyễn Văn Lém, un officier du FNL capturé en habits civils devant un photographe et un cadreur. L'image choquera le monde entier, sans toutefois que soit expliqué dans les médias la diffusant que le suspect venait d'être capturé sur le lieu d'une tuerie de masse à laquelle il est soupçonné d'avoir participé et qui comportait 34 victimes dont 7 officiers Sud-Vietnamiens[52].

Un total de 35 bataillons de communistes, dont la plupart travaillait et vivait dans la ville depuis des années, avait été affecté aux objectifs dans Saïgon[53]. À l’aube, le clair des attaques dans le centre-ville était éliminé mais de sévères combats entre FNL et forces alliées avaient lieu dans le faubourg chinois de Cholon près de la route Phu Tho, utilisé comme centre de commandement par le FLN. Un combat de rues, maison par maison, se déroule le , les habitants de Cholon reçoivent l'ordre de quitter leur maison et la zone est déclarée free fire zone. La bataille se termine le grâce au renfort de troupes d'élite sud-vietnamiennes.

Mis à part Hué et les opérations de nettoyage dans Saïgon et ses alentours, la première vague de l’offensive est terminée dès la seconde semaine de février. Les Américains estiment que durant la première phase (30 janvier - 8 avril), approximativement 45 000 FNL et soldats nord-vietnamiens ont été tués, et un nombre inconnu blessé. Pendant des années, cette estimation fut tenue pour excessive, mais elle fut confirmée par Stanley Karnow à Hanoï en 1981[54]. Westmoreland affirme que durant la même période 32 000 communistes étaient tués et 5 800 capturés[45]. Durant la même période les Sud-Vietnamiens subissent 2 788 tués, 8 299 blessés et 587 disparus. Les États-Unis et leurs autres alliés subissent 1 536 tués, 7 764 blessés, et 11 disparus[55].

Huế

À 03h40 dans le matin brumeux du 31 janvier, des positions alliées sont attaquées à Hué. Les défenseurs ARVN parviennent à maintenir leurs positions, dirigés par le général Ngo Quang Truong, mais la majorité de la citadelle tombe dans les mains communistes. La bataille sera sanglante et durera 28 jours.

Les alliés estiment que les forces nord-vietnamiennes ont entre 2 500 et 5 000 tués et 89 capturés dans la ville et alentours[56]. 216 U.S. Marines et soldats sont tués pendant les combats et 1609 blessés. 421 soldats de l’ARVN sont tués, 2 123 blessés et 31 disparus[57]. Plus de 5 800 civils perdent la vie, 116 000 sont sans toit sur une population initiale de 140 000[58].

Après la reprise de la ville, on découvre des fosses communes contenant au total environ 2 800 personnes. L'origine de ces exécutions demeure controversée.

Khe Sanh

L’attaque sur Khe Sanh, qui commence le 21 janvier, peut dans l’absolu avoir servi deux desseins – la tentative de prendre réellement la position ou attirer l’attention et les forces américaines loin des concentrations de population. Dans l’optique du général Westmoreland, la raison d’être de cette base était de provoquer les Nord-Vietnamiens dans une confrontation ciblée et prolongée sur une aire géographique restreinte qui permettrait l’utilisation d’une artillerie et de bombardements aériens massifs et infligerait de lourdes pertes dans une région relativement peu peuplée[59]. À la fin de 1967, le MACV avait déplacé près de la moitié de ses bataillons de manœuvre à Corps I en anticipation d’une pareille bataille.

Westmoreland (et les médias américains, qui couvraient intensément l’action) fit fréquemment d’inévitables comparaisons entre les actions à Khe Sanh et la bataille de Diên Biên Phu, où une base française avait été assiégée puis conquise par les forces du Việt Minh commandées par le général Giap durant la première guerre d’Indochine[60]. Westmoreland, qui connaissait le penchant de Nguyen Chi Thanh pour les opérations de grande envergure (mais pas son décès) croyait qu’il tenterait de réitérer sa victoire. Il se proposait de mettre en scène son propre « Dien Bien Phu à l’envers »[61].

Khe Sanh et ses 6 000 défenseurs, ARVN, U.S. Marines et armée américaine confondus, sont cernés par deux ou trois divisions de PAVN, totalisant approximativement 20 000 hommes. La bataille tourne largement au duel d’artilleries. Les avions américains conduisent des bombardements massifs par leurs B-52. Un pont aérien ravitaille les troupes.

Chaque camp affirma que la bataille avait servi ses propres desseins. Les Américains estiment que 8 000 PAVN ont été tués et considérablement plus blessés contre 730 morts alliés et 2 642 blessés[62].

Phases II et III

Pour accroître leur position politique au moment des accords de Paris, qui s’ouvrent le 13 mai, les Nord-Vietnamiens lancent la deuxième phase de leur offensive fin avril et début mai. Le renseignement américain estime qu’entre février et mai les Nord-Vietnamiens ont dépêché 50 000 hommes par la piste Ho Chi Minh pour remplacer les pertes survenues dans les précédents combats[63]. Une des batailles les plus longues de la guerre se déroule du au près de la base américaine de Dong Ha : la bataille de Dai Do. Les Nord-Vietnamiens perdent 2 100 hommes après avoir infligé des pertes de 290 morts aux alliés et 946 blessés[64].

Tôt le matin du 4 mai, des unités communistes initient la seconde phase de l’offensive (parfois appelée « Mini-Tet ») en attaquant 119 cibles à travers le Sud Viêt Nam, dont Saïgon. Cette fois l’élément de surprise était absent. La plupart des forces sont interceptées même si certaines introduisent le chaos dans la capitale.

Les forces américaines dans la province de Quang Tin subissent une défaite dans la bataille de Kham Duc, attaqué le . Les alliés évacuent la base[65].

Les communistes retournent à Saïgon le 25 mai et lâchent une deuxième vague d’attaques sur la ville, sans viser les installations américaines. Le FNL occupe six pagodes en croyant à tort qu’elles ne seront en aucun cas ciblées par des tirs d’artillerie ou des bombardements aériens. Les combats les plus rudes se déroulent encore à Cholon. Le 18 juin, 152 membres du FNL se rendent, plus gros chiffre de la guerre[66]. 87 000 habitants supplémentaires sont sans logis, 500 sont tués et 4 500 blessés[67]. Pendant la deuxième phase (5 mai - 30 mai) les pertes américaines s'élèvent à 1 161 morts et 3 954 blessés[68]. 143 soldats sud-vietnamiens sont tués et 643 blessés[66].

La phase III de l’offensive commence le 17 août, les Corps I, II, and III sont attaqués. De façon significative, pendant ces actions seules les forces PAVN participent. Des attaques aux frontières font diversion pour détourner les forces des villes.

Saigon est encore attaquée mais les assaillants sont encore facilement repoussés[69]. En cinq semaines de combat et la perte de 20 000 combattants, pas un seul objectif n’a été atteint pendant cette « phase finale et décisive ». Mais, comme l’a souligné l’historien Ronald Spector « les échecs communistes n’étaient ni définitifs, ni décisifs »[69] Pendant cette période 700 soldats américains sont tués[70].

Les importantes pertes et souffrances endurées par les soldats FLN/PAVN pendant ces opérations commençaient à se faire sentir. Le fait qu’aucun gain militaire apparent n’existe pour justifier l’effort fourni et le sang versé exacerbe cette situation. Durant la première moitié de 1969, plus de 20 000 communistes rallient les forces alliées[71]. Le , le COSVN annonce que plus jamais ne sera risquée toute la force militaire pour une offensive pareille[72].

Après la guerre

Nord-Viêt Nam

Le commandement à Hanoi a d’abord dû être abattu par l’issue de son grand coup de dé[73]. Son premier et plus ambitieux objectif, créer un soulèvement général, s'était soldé par un échec. Au total, approximativement 85 000-100 000 hommes du FNL et de l’APNV avaient participé à l’assaut initial et aux phases suivantes. Finalement, pendant les batailles à la frontière de 1967 et les neuf mois de la campagne, 75 000-85 000 hommes du FNL et de l’APVN avaient été tués[74].

Les raisons de l’échec sont faciles à dégager. Les dirigeants communistes ont sous-estimé la mobilité stratégique des forces alliées qui permettait à ceux-ci de se redéployer à volonté vers des zones menacées ; leur plan de bataille était trop complexe et difficile à coordonner, comme le démontrent les attaques du ; leur violation du principe de masse, attaquant partout au lieu de concentrer leurs forces sur quelques cibles choisies, les exposa à être défaits facilement ; le lancement d’attaques massives tête la première contre une puissance de feu largement supérieure ; et enfin, et surtout, les présupposés incorrects sur lesquels la campagne tout entière se fondait[75].

Selon le général Trần Văn Trà de l’APNV, ils n’avaient pas évalué correctement l’équilibre des forces entre eux-mêmes et l’ennemi, ils ne s'étaient pas rendu compte que l’ennemi avait encore des capacités considérables, que leurs propres capacités étaient limitées, et avaient fixé des objectifs au-delà de leur force véritable[76].

L’effort communiste pour reprendre le contrôle de l’intérieur du pays fut un peu plus réussi. Selon le département d’État américain, le FNL rendit toute pacification impossible. Dans le delta du Mékong, le FNL s’était renforcé et d’autres régions intérieures étaient aux mains du Viet Cong[77]. Le général Wheeler (en) rapporte que l’offensive avait stoppé les programmes de contre-insurrection et que le Viet Cong contrôlait dans une large mesure l’intérieur du pays[78]. Malheureusement pour le FLN, cet état ne dura pas. De lourdes pertes et la réplique des Sud-Vietnamiens et Américains provoquèrent encore davantage de pertes territoriales et d’hommes[79].

Les pertes énormes infligées aux unités du FNL touchèrent jusqu’au cœur une structure irremplaçable bâtie pendant 10 ans. À partir de ce moment, Hanoï fut forcée de compléter les rangs du FNL avec des troupes nord-vietnamiennes dans une proportion d’un tiers[nb 5]. Quelques historiens occidentaux en sont arrivés à croire qu’un motif insidieux et ultérieur de la campagne était l’élimination des membres concurrents du parti du sud, accroissant ainsi le contrôle de ceux du nord quand la guerre serait gagnée[80]. Cependant ce changement eut peu d’effet sur la guerre, puisque le Nord Viêt Nam avait peu de difficulté à reconstituer les pertes infligées par l’offensive[81].

Ce ne fut pas avant la fin de la première phase de l’offensive que Hanoï réalisa que ses sacrifices n’avaient pas forcément été vains. Le général Tran Do, commandant de l'APNV à la bataille de Hué, donne quelques éclaircissements sur la façon dont une défaite fut transformée en victoire :

« En toute honnêteté, nous n’avons pas accompli notre principal objectif, qui était de provoquer des soulèvements à travers le sud. Cependant, nous avons infligé de lourdes pertes aux Américains et à leurs pantins, et ceci était un gros gain pour nous. De même que l’impact aux États-Unis, cela n’avait pas été notre intention mais il se trouva que ce fut un résultat heureux[82] - [nb 6]. »

Hanoï n’avait aucunement anticipé l’effet politique et psychologique que l’offensive aurait sur le gouvernement et la population américaine[83]. Quand les dirigeants du nord virent comment les États-Unis réagissaient à l’offensive, ils commencèrent à faire propagande de leur « victoire ». L’ouverture de négociations et la lutte diplomatique, l’option crainte par les militants du parti avant l’offensive, en vint rapidement à occuper une place égale à celle du combat militaire[84].

Le 5 mai Truong Chinh s’adresse à un congrès de membres du parti, voue aux gémonies les militants du parti et leur pari d’une victoire rapide. Son attaque provoque un débat au sein de la direction qui dure quatre mois. En tant que chef de la faction favorable à une victoire rapide et une stratégie militaire conventionnelle, Le Duan est sévèrement critiqué. En août, le rapport de Chinh est accepté, publié et diffusé par Radio Hanoï. À lui seul, il a dévié la stratégie de guerre et a restauré sa primauté idéologique[85]. Pendant ce temps, le FNL se refonde en gouvernement révolutionnaire provisoire et prend part dans les négociations de paix sous une nouvelle appellation. Sept années s’écouleront encore avant la victoire.

Sud Viêt Nam

Le Sud Viêt Nam était une nation dans la tourmente pendant et après l’offensive. La tragédie s’amplifia alors que les villes étaient attaquées pour la première fois. Les troupes du gouvernement se retirant pour aller défendre les zones urbaines, le FNL remplit le vide dans le pays. La violence et la destruction observées pendant l’offensive laisse une profonde cicatrice psychologique sur la population civile du Sud Viêt Nam. La confiance envers le gouvernement est ébranlée, l’offensive semblant montrer que même avec un soutien américain massif, le gouvernement sud-vietnamien ne pourrait pas protéger ses citoyens[86].

Le coût humain et matériel pour le Sud Viêt Nam était énorme. Le nombre de morts civils était estimé par le gouvernement à 14 300 et 24 000 blessés[87]. 630 000 nouveaux réfugiés étaient apparus, se joignant aux 800 000 autres déjà déplacés par la guerre. À la fin de 1968, un Sud-Vietnamien sur douze vivait dans un camp de réfugiés[87]. Plus de 70 000 maisons avaient été détruites dans les combats et peut-être 30 000 de plus étaient lourdement endommagées. L’infrastructure nationale était virtuellement détruite. L’armée Sud-Vietnamienne, bien que ses performances fussent supérieures aux attentes américaines, souffrait d’un moral bas, avec des taux de désertion montant de 10,5 pour mille avant le Tet à 16,5 pour mille en juillet[88].

Au début de l’offensive, cependant, le gouvernement Thieu fait preuve d'une franche détermination. Le 1er février, le président déclare la loi martiale et, le , l’Assemblée Nationale vote sa requête pour une mobilisation générale de la population et l’ajout de 200 000 conscrits dans les forces armées d’ici la fin de l’année (une mesure que l’opposition avait empêchée cinq mois auparavant)[89]. Cet accroissement allait amener les troupes du Sud Viêt Nam à plus de 900 000 hommes[90] - [91]. Une mobilisation militaire, des politiques anti-corruption, des manifestations d’unité politique et des réformes administratives sont rapidement mises en place. Thieu établit un comité pour superviser les distributions de nourriture, les réinstallations et la construction d’abris pour les nouveaux réfugiés. Le gouvernement et les Américains étaient encouragés par la nouvelle détermination montrée par les citoyens de la république. De nombreux habitants des villes étaient indignés par le fait que le FNL ait lancé ses attaques pendant le Tet et beaucoup de personnes précédemment neutres se mirent à soutenir le gouvernement activement. Des journalistes, figures politiques et chefs religieux – même des bouddhistes militants – affirmèrent leur confiance dans les plans du gouvernement[92].

.jpg.webp)

Thieu vit l’occasion de consolider son pouvoir personnel et s’en saisit. Son seul rival était le vice-président Ky, ancien commandant des forces aériennes, battu par Thieu aux élections présidentielles de 1967. Après le Tet, les soutiens de Ky dans l’armée et l’administration furent limogés, arrêtés ou exilés[93]. La presse sud-vietnamienne fut par ailleurs l'objet de censure ou de répression et on craignit un retour de membres du Can Lao Party de l’ancien président Ngô Đình Diệm. À l’été 1968, le président Nguyen Van Thieu s’était vu attribuer le sobriquet de « petit dictateur » dans la population sud-vietnamienne[94].

Par ailleurs Thieu devient très suspicieux à l'égard de ses alliés américains, ne pouvant se résoudre à accepter (de même que ses compatriotes) que les États-Unis eussent été pris par surprise par l’offensive. Rencontrant un officiel américain, il lui en demanda confirmation (« Now that it's all over, you really knew it was coming didn't you? »)[95] - [96] La décision unilatérale de Lyndon Johnson du 31 mars de stopper les bombardements sur le Nord Viêt Nam confirma les craintes de Thieu – les Américains s’apprêtaient à abandonner le Sud Viêt Nam aux communistes. Cette pause et le commencement des négociations avec le Nord n’amena pas l’espoir de la fin de la guerre mais une peur latente de paix[95]. Thieu ne fut un peu rassuré qu’après une rencontre le avec Johnson à Honolulu, où le président américain affirma que Saïgon serait un partenaire complet dans toutes les négociations et que les États-Unis ne soutiendraient pas l’imposition d’un gouvernement de coalition, ou toute autre forme de gouvernement sur le peuple du Sud-Viêt Nam[97].

États-Unis

L’offensive du Tet crée une crise au sein de l’administration, qui devient progressivement incapable de convaincre le public américain que les communistes ont subi une défaite majeure. Les déclarations optimistes faites avant l’offensive par l’administration et le Pentagone sont lourdement critiquées et ridiculisées, la crédibilité de l’administration, en difficulté depuis 1967, s’effondre[98].

Les chocs issus du front s'amplifient: Le 18 février le MACV affiche le plus grand nombre de pertes américaines hebdomadaire de toute la guerre - 543 tués, 2 547 blessés[99]. Le 23 février, 48 000 hommes sont appelés sous les drapeaux, deuxième plus haut chiffre de la guerre[100]. Le 28 février Robert S. McNamara, le secrétaire à la défense qui avait supervisé l’escalade de la guerre en 1964-1965, mais qui avait fini par se tourner contre lui, démissionne.

Demande de troupes

Durant les deux premières semaines de février, les généraux Westmoreland et Wheeler communiquent sur la nécessité de renforcements ou d’accroissement des troupes au Viêt Nam. Westmoreland s’inquiète de l’absence d’urgence qu’il perçoit chez son interlocuteur, qui se rend à Saïgon le 20 février pour déterminer les besoins militaires. Wheeler et Westmoreland sont très satisfaits du remplacement de McNamara par le faucon Clark Clifford et ils ont bon espoir que les militaires puissent obtenir la permission d’étendre la guerre[101]. Le rapport de Wheeler ne mentionne aucune nouvelle stratégie mais suggère que la demande de 206 756 hommes est vitale[102]. Westmoreland écrit dans ses mémoires que Wheeler a délibérément masqué la vérité pour forcer la main du président sur la question de la réserve militaire[103].

Le 27 février Johnson et McNamara discutent la proposition d’accroître les troupes. L’accepter requiert une augmentation de la force militaire d’environ 400 000 hommes et la dépense de 10 milliards de $ pour l’année fiscale de 1969 et 15 milliards pour 1970[104]. En automne 1967 et printemps 1968, les États-Unis luttent contre une crise monétaire des plus sévères. Sans augmentation des impôts et coupes budgétaires, l’inflation augmenterait et le système monétaire pourrait s’effondrer[105]. Clark Clifford, ami de Johnson, s’inquiète de la réaction de l’opinion publique face à l’escalade[106].

Selon les Pentagon Papers, la requête de Wheeler met les États-Unis au pied du mur : l’accepter signifie une implication militaire totale, la refuser signifie que les États-Unis ont atteint le sommet de leur implication[107].

Réévaluation

Pour évaluer la requête de Westmoreland et son possible impact politique national, Johnson met en place le « Groupe Clifford » le 28 février et charge ses membres de redéfinir complètement la politique conduite[nb 7]. Certains pensent que l’offensive présente l’occasion de défaire le Nord Viêt Nam, d’autres estiment qu’aucun camp ne peut gagner militairement, que le Nord Viêt Nam pourra soutenir l’escalade militaire, que les bombardements sur le nord doivent être arrêtés et qu’un changement de stratégie était requis pour obtenir non plus la victoire mais un accord négocié. Ceci requerrait une stratégie moins agressive qui protégerait les populations du Sud-Viêt Nam[108]. Le rapport du groupe, divisé, rendu le , « échoue à saisir l’opportunité d’un changement de direction… et semble recommander que nous continuions en freinant progressivement sur la même route »[109].

Le Clifford avait succédé à McNamara comme Secrétaire à la Défense. Pendant ce mois, Clifford, qui était entré en fonction comme fervent soutien de la guerre et s'était opposé aux vues de McNamara en faveur d’une désescalade, se tourna contre la guerre. Il devient convaincu que l’accroissement de troupes ne mènerait qu’à un plus violent blocage et cherche à amener les autres membres du gouvernement à l’aider à convaincre le président de renverser l’escalade, de plafonner les forces à 550 000 hommes, de rechercher à négocier avec Hanoï, et de confier la responsabilité des combats aux Sud-Vietnamiens[nb 8].

Il était aidé dans ses affaires par ce qu’on appelait le « 8:30 Group » - Nitze, Warnke, Phil G. Goulding (Assistant Secretary of Defense for Public Affairs), George Elsey, et le colonel de l’Air Force Robert E. Pursely. Selon Clifford, les militaires avaient échoué à fournir le moindre argument pour soutenir leur position[110]. Entre les résultantes du Tet et ses rencontres avec le groupe qui portait son nom, le secrétaire à la défense se convainc qu’une désescalade est la seule solution pour les États-Unis.

Le 27 février, le secrétaire d’État Dean Rusk avait proposé une pause partielle des bombardements sur le Nord Viêt Nam et qu’une offre de négociation soit étendue à Hanoï[111]. Le 4 mars Rusk réitère sa proposition, expliquant que durant la saison des pluies les bombardements sont moins efficaces et qu’en réalité il n’y avait aucun sacrifice militaire. C’était une manœuvre politique, les Nord Vietnamiens allaient probablement encore refuser de négocier, attirant sur eux la responsabilité et libérant ainsi la main de Washington[112] - [113]. Mais au même moment la question du bien-fondé initial de ces bombardements était reposé au Congrès. On se demandait si l'incident du Golfe du Tonkin début qui avait permis de justifier les bombardements n'était pas un coup monté par l'administration Johnson [114].

Pendant ce temps, la demande de troupes fuit dans The New York Times le 10 mars. L’article révèle aussi que la requête a initié un débat au sein de l’administration. L’article soutient que de nombreux officiels estiment que l’accroissement de troupes pourra être soutenu par les communistes et maintiendrait simplement le blocage à un plus haut niveau de violences. L’article affirme même que les officiels se disent en privé que de larges et profonds changements d’attitude, le sentiment qu’un moment-clé sont arrivés[115] Les historiens se sont beaucoup penchés sur la façon dont les médias ont fait du Tet un tournant dans la perception publique de la guerre. Loin de subir une perte de moral, cependant, une majorité d’Américains rallie le président. Un sondage Gallup de révèle que 56 % des sondés se considèrent faucons dans la guerre et 27 % colombes, 17 % sont sans opinion[116]. Début février, au sommet de la première phase de l’offensive, 61 % se déclarent faucon, 23 % colombes et 16 % sans opinion. Johnson, cependant, fait peu de commentaires à la presse pendant et juste après l’offensive, ce qui fait penser à de l’indécision de sa part. C’est ce manque de communication qui provoque la hausse du taux de mécontents de sa conduite de la guerre. À la fin de février, son taux d’approbation est tombé de 63 % à 47 %. À la fin mars, le pourcentage d’Américains qui expriment leur confiance dans la politique militaire conduite dans le sud-est asiatique tombe de 74 % à 54 %[117].

Le , Johnson réunit en conclave les "Wise Men" (« hommes sages »)[118] - [nb 9]. À quelques exception près, tous les membres de ce groupe étaient auparavant considérés faucons pendant la guerre. Le groupe fut rejoint par Rusk, Wheeler, Bundy, Rostow et Clifford. L’estimation finale de la majorité stupéfait le groupe[119]. Tous sauf quatre membres appellent au désengagement, laissant le président profondément choqué[nb 10]. Selon les Pentagon Papers, le conseil du groupe est décisif pour convaincre Johnson de réduire les bombardements du Nord Viêt Nam[120].

Lyndon Johnson est déprimé et dégoûté de l’évolution des événements. L’article du New York Times était paru à peine deux jours avant la primaire du New Hampshire pour la désignation du candidat démocrate, primaire dans laquelle le président subit un revers inattendu, finissant à peine devant le sénateur Eugene McCarthy. Peu après, le sénateur Robert Francis Kennedy annonce qu’il se joint à la compétition pour la nomination des démocrates, illustrant l'effritement du soutien en faveur du gouvernement Johnson à partir du Tet.

Le président s’apprêtait à s’adresser à la nation sur la politique vietnamienne le 31 mars et délibérait à la fois sur les requêtes de troupes et sa réponse à la situation militaire. Le 28 mars Clifford travaillait dur à le convaincre d’adoucir son discours guerrier. À la surprise de Clifford, Rusk et Rostow (qui s’opposaient précédemment à toute forme de désescalade) n’offrirent aucune opposition à ses suggestions[121]. Le 31 mars le président Johnson annonce une pause unilatérale des bombardements (quoique partielle) pendant son allocution télévisée. Il surprend alors la nation en déclinant de concourir à un second mandat. À la surprise de Washington, le 3 avril Hanoï annonce qu’elle mènera des négociations, prévues pour commencer le 13 mai à Paris.

Le 9 juin le président Johnson remplace Westmoreland comme commandant du MACV par le général Creighton W. Abrams. Bien que cette décision ait été prise en et que Westmoreland fut nommé Army Chief of Staff, nombreux sont ceux qui voient son limogeage comme une punition pour la débâcle du Tet[122]. La nouvelle stratégie d'Abrams fut rapidement mise en œuvre avec la fermeture de la base « stratégique » de Khe Sanh et la fin des opérations search and destroy (« rechercher et détruire »). Disparurent également les discussions sur une victoire contre le Nord-Viêt Nam. La nouvelle doctrine d'Abrams, One War, se concentre sur le transfert du combat aux Sud-Vietnamiens (au moyen de la vietnamisation), la pacification du pays et la destruction de la logistique communiste[123]. La nouvelle administration du président Richard Nixon allait superviser le retrait des forces américaines et la poursuite des négociations.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tet Offensive » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Le régime sud-vietnamien estime les forces communistes à 323 000, y compris 130 000 soldats réguliers et 160 000 guérilleros. Hoang 1978, p. 10. Le MACV estime ces forces à 330 000. La CIA et le Département d’État américain évaluent les forces communistes entre 435 000 et 595 000. Dougan et Weiss 1983, p. 184.

- Ne comprend pas les pertes subies par les américaine et le Sud-Vietnam (ARVN) pendant les batailles frontalières ; les soldats ARVN tués , blessés ou portés disparus de la Phase III ; les soldats américains blessé de la Phase III ; les soldats américains portées disparues pendant les phases II et III.

- Contrairement à la croyance occidentale, Ho Chi Minh avait été écarté politiquement depuis 1963 et prenait peu part aux décisions quotidiennes du Politburo ou du Secrétariat. Nguyen 2006, p. 30.

- « L'Offensive du Têt serait plus tard utilisée dans un livre de West Point pour illustrer un échec du renseignement de l'ampleur de Pearl Harbor en 1941 ou l'offensive des Ardennes en 1944. » Lieutenant Colonel Dave R. Palmer: Current Readings in Military History. Clifford et Holbrooke 1991, p. 460.

- Selon une estimation de fin 1968, sur un total de 125 000 hommes, 85 000 étaient d’origine nord-vietnamienne. Duiker 1996, p. 303.

- In all honesty, we didn't achieve our main objective, which was to spur uprisings throughout the South. Still, we inflicted heavy casualties on the Americans and their puppets, and this was a big gain for us. As for making an impact in the United States, it had not been our intention - but it turned out to be a fortunate result.

- Le groupe inclut McNamara, le général Maxwell D. Taylor, Paul H. Nitze (Deputy Secretary of Defense), Henry H. Fowler (Secretary of the Treasury), Nicholas Katzenbach (Undersecretary of State), Walt W. Rostow (National Security Advisor), Richard Helms (directeur de la CIA), William P. Bundy (Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs), Paul Warnke (the Pentagon's International Security Affairs), et Philip C. Habib (Bundy's deputy).

- Major General Phillip Davidson, le directeur du renseignement de Westmoreland montre dans ses mémoires comment les militaires ont perçu la conversion de Clifford : « un maître de l’intrigue » et « Johnson avait renvoyé un Thomas (McNamara) qui doutait pour le remplacer par un Judas. » Phillip Davidson, Viêt Nam at War. Novato CA: Presidio Press, 1988, p. 525.

- Le groupe est formé de Dean Acheson (ancien secrétaire d’État), George W. Ball (ancien sous-secrétaire d’État), le général Omar N. Bradley, Arthur H. Dean, Douglas Dillon, (ancien secrétaire d’État et du trésor), Associate Justice Abe Fortas, Henry Cabot Lodge (Ambassadeur à deux reprises du Sud Viêt Nam), John McCloy (Ancien Haut Commissaire en Allemagne de l’ouest), Robert D. Murphy (ancien diplomate), lé général Taylor, le général Matthew B. Ridgeway (Commandant US pendant la guerre de Corée), et Cyrus Vance (ancien secrétaire à la défense), et Arthur J. Goldberg (représentant des États-Unis aux Nations Unies).

- Les quatre dissidents sont Bradley, Murphy, Fortas et Taylor. Karnow 1991, p. 562, Sheehan 1971, p. 610.

Références

- Smedberg 2008, p. 188

- (en) « Tet Offensive », History Channel (consulté le )

- Hoang 1978, p. 8.

- Tổng công kích, Tổng nổi dậy Tết mậu thân 1968 (Tet Offensive 1968) - ARVN's Đại Nam publishing in 1969, p. 35

- Steel and Blood: South Vietnamese Armor and the War for Southeast Asia. Naval Institute Press, 2008. P 33

- PAVN's Department of warfare, 124th/TGi, document 1.103 (11-2-1969)

- Dougan et Weiss 1983, p. 8.

- Dougan et Weiss 1983, p. 22.

- Dougan et Weiss 1983, p. 68.

- Karnow 1991, p. 545-546.

- Karnow 1991, p. 546.

- Elliot 2003, p. 1055.

- Nguyen 2006, p. 4.

- Nguyen 2006, p. 15-16.

- Nguyen 2006, p. 20. Voir aussi Wirtz 1991, p. 30-50.

- Nguyen 2006, p. 22.

- Wirtz 1991, p. 36-40 et Wirtz 1991, p. 47-49.

- Hoang 1978, p. 15-16. Voir aussi Doyle, Lipsman et Maitland 1986, p. 56.

- Hoang 1978, p. 16.

- Nguyen 2006, p. 18-20.

- Nguyen 2006, p. 24.

- Nguyen 2006, p. 27.

- Victory in Viêt Nam, p. 380. Pendant des années les historiens occidentaux ont cru que Thanh était mort de blessures reçues pendant un raid aérien. Nguyen 2006, p. 147.

- Nguyen 2006, p. 34, Duiker 1996, p. 288. Voir aussi Doyle, Lipsman et Maitland 1986, p. 56.

- Duiker 1996, p. 299.

- Hoang 1978, p. 26.

- Tran Van Tra, Tet, p. 40.

- Victory in Viêt Nam, p. 208. Voir aussi Doyle, Lipsman et Maitland 1986, p. 46.

- Dougan et Weiss 1983, p. 10.

- Hoang 1978, p. 10.

- Hayward 2004.

- Dougan et Weiss 1983, p. 11.

- Maitland et McInerney 1983, p. 160-183.

- Palmer 1978, p. 229-233.

- Palmer 1978, p. 235.

- Stanton 1985, p. 195.

- Dougan et Weiss 1983, p. 124.

- Willbanks 2008, p. 7.

- Hoang 1978, p. 35.

- Zaffiri 1994, p. 280.

- Hammond 1988, p. 342.

- Westmoreland 1976, p. 323. Traduction libre de "This is going to happen in the rest of the country tonight and tomorrow morning".

- Westmoreland 1976, p. 328. Palmer donne un nombre de 70 000, Palmer 1978, p. 238.

- Westmoreland 1976, p. 328.

- Westmoreland 1976, p. 332.

- Karnow 1991, p. 549.

- Clifford et Holbrooke 1991, p. 474.

- Zaffiri 1994, p. 283. Clifford et Holbrooke 1991, p. 476.

- Andrew Wiest, The Viêt Nam War, 1956-1975. London: Osprey Publishing, 2002, p. 41

- Westmoreland 1976, p. 326.

- The Vietnam War. télé-série de Ken Burns et Lynn Novick. Épisode 6 ; « Things Fall Apart », 2017. PBS.

- (en) « The Story behind the famous “Saigon Execution” Photo », sur Cherries - A Vietnam War Novel, (consulté le )

- Willbanks 2008, p. 32.

- Oberdorfer 1971, p. 261. Voir aussi Palmer 1978, p. 254 et Karnow 1991, p. 534.

- Department of Defense, CACCF: Combat Area [Southeast Asia] Casualties Current File, as of novembre 1993, Public Use Version. Washington DC: National Archives, 1993.

- Schulimson et al. 1997, p. 213. Un document communiste ultérieur produit par l'ARVN indique que 1 042 soldats ont été tués dans la ville elle-même et que le nombre de blessés dépasse plusieurs fois ce nombre (Hoang 1978, p. 84.).

- Schulimson et al. 1997, p. 213.

- Schulimson et al. 1997, p. 216.

- Westmoreland 1976, p. 339-340.

- Westmoreland 1976, p. 311.

- Pisor 1982, p. 61.

- Prados et Stubbe 1991, p. 454.

- Dougan et Weiss 1983, p. 145.

- Schulimson et al. 1997, p. 307.

- Meilleures descriptions : Ronald H. Spector, After Tet. New York: The Free Press, 1993, pgs. 166-175 and Lieutenant Colonel Allen Gropman, Air Power and the Airlift Evacuation of Kham Duc. Washington DC: Office of Air Force History, 1985.

- Hoang 1978, p. 101.

- Spector 1993, p. 163.

- Spector 1993, p. 319.

- Spector 1993, p. 240.

- Dougan et Weiss 1983, p. 152.

- Hoang 1978, p. 117.

- Hoang 1978, p. 118.

- Karnow 1991, p. 544-545. Voir aussi Doyle, Lipsman et Maitland 1986, p. 118-120.

- Tran Van Tra, Tet, pgs. 49 & 50.

- Willbanks 2008, p. 80.

- Tran Van Tra, Viêt Nam, Washington DC: Foreign Broadcast Information Service, 1983, p. 35. Cette critique publique du commandement de Hanoï conduisit au retrait de Tra du Politburo et son assignation à résidence jusqu’à sa mort en avril 1994.

- Schmitz 2004, p. 106.

- Schmitz 2004, p. 109.

- Duiker 1996, p. 296. Principalement dû à la nouvelle stratégie du général Creighton Abrams : "One War" (« une guerre ») et du programme Phoenix de la CIA et des Sud-Vietnamiens.

- Arnold 1990, p. 91. Voir aussi Karnow 1991, p. 534.

- Arnold 1990, p. 87-88.

- Karnow 1991, p. 536

- Arnold 1990, p. 86-87.

- Nguyen 2006, p. 35.

- Doyle, Lipsman et Maitland 1986, p. 126-127.

- Dougan et Weiss 1983, p. 118.

- Dougan et Weiss 1983, p. 116.

- Arnold 1990, p. 90.

- Zaffiri 1994, p. 293.

- Hoang 1978, p. 135-136.

- Dougan et Weiss 1983, p. 119.

- Dougan et Weiss 1983, p. 120.

- Hoang 1978, p. 142.

- Dougan et Weiss 1983, p. 126.

- Dougan et Weiss 1983, p. 127.

- Hoang 1978, p. 147.

- Dougan et Weiss 1983, p. 128.

- Clifford et Holbrooke 1991, p. 474-475.

- Clifford et Holbrooke 1991, p. 479.

- Palmer 1978, p. 258.

- Zaffiri 1994, p. 308.

- Clifford et Holbrooke 1991, p. 482. Voir aussi Zaffiri 1994, p. 309.

- Westmoreland 1976, p. 356-357.

- Johnson 1971, p. 389-392.

- Johnson 1971, p. 406-407.

- Clifford et Holbrooke 1991, p. 485.

- Sheehan 1971, p. 597.

- Sheehan 1971, p. 601-604.

- Sheehan 1971, p. 604.

- Clifford et Holbrooke 1991, p. 402.

- Johnson 1971, p. 399.

- Johnson 1971, p. 400.

- Sheehan 1971, p. 623.

- Jacques Amalric, Le Monde, 28 février 1968

- Oberdorfer 1971, p. 269.

- Braestrup 1983, p. 1:679f.

- Braestrup 1983, p. 1:687.

- Clifford et Holbrooke 1991, p. 507.

- Karnow 1991, p. 562.

- Sheehan 1971, p. 609.

- Clifford et Holbrooke 1991, p. 520.

- Zaffiri 1994, p. 315-316. Westmoreland était « amer » et énervé d’être fait le bouc-émissaire de la guerre Ibid. Voir aussi Westmoreland 1976, p. 361-362.

- Sorley 1999, p. 18.

Bibliographie

Sources primaires

- (en) Library of Congress Country Studies: Vietnam & The Tet Offensive. 1987

- (en) Neil Sheehan, The Pentagon Papers, New York, Bantam, , 678 p. (ISBN 978-0-553-07255-6)

- (en) The 1968 Battles of Quang Tri City& Hue, US Army Center for Military History

- (en) MILESTONES: 1961-1968, U.S. Involvement in the Vietnam War: The Tet Offensive, 1968

- (en) Vietnam January-August 1968, Foreign Relations Series

- (en) CIA: Intelligence Warning of the Tet Offensive in South Vietnam; An Interim Study; April 8, 1968

- (en) The History of the Joint Chiefs of Staff; The Joint Chiefs of Staff and the War in Vietnam 1960-68, Part 2, Section 48

Documents gouvernementaux publiés

- (en) William H. Hammond, The United States Army in Vietnam, Public Affairs : The Military and the Media, 1962–1968, Washington, D.C., United States Army Center of Military History,

- (en) Ngoc Lung Hoang, The General Offensives of 1968–69, McLean VA, General Research Corporation,

- (en) Jack Schulimson, Leonard Blaisol, Charles R. Smith et David Dawson, The U.S. Marines in Vietnam : 1968, the Decisive Year, Washington, D.C., History and Museums Division, United States Marine Corps, (ISBN 0-16-049125-8, lire en ligne)

- (en) Moyars S., III Shore, The Battle of Khe Sanh, Washington, D.C., U.S. Marine Corps Historical Branch, (lire en ligne)

- (en) Tran Van Tra, Vietnam : History of the Bulwark B2 Theater, Volume 5 : Concluding the 30 Years War. Southeast Asia Report No. 1247, Washington, D.C., Foreign Broadcast Information Service, (lire en ligne)

- (en) Military History Institute of Vietnam, Victory in Vietnam : A History of the People's Army of Vietnam, 1954–1975, Lawrence KS, University of Kansas Press, , 494 p. (ISBN 0-7006-1175-4)

Mémoires et biographies

- (en) Bui Diem et Chanoff, David, In the Jaws of History, Bloomington IN, Indiana University Press, , 167 p. (ISBN 0-253-21301-0)

- (en) Bui Tin, From Enemy to Friend : A North Vietnamese Perspective on the War, Annapolis MD, Naval Institute Press, (ISBN 1-55750-881-X)

- (en) Clark Clifford et Richard Holbrooke, Counsel to the President : A Memoir, New York, Random House, , 709 p. (ISBN 0-394-56995-4)

- (en) Lyndon B Johnson, The Vantage Point : Perspectives on the Presidency, 1963–1969, New York, Holt, Rinehart, and Winston, (ISBN 0-03-084492-4)

- (en) Peter Macdonald, Giap : The Victor in Vietnam, Londres, Fourth Estate, (ISBN 1-85702-107-X)

- (en) William C. Westmoreland, A Soldier Reports, New York, Doubleday, (ISBN 0-385-00434-6)

- (en) Samuel Zaffiri, Westmoreland : A Biography of General William C. Westmoreland, New York, William Morrow, , 502 p. (ISBN 0-688-11179-3)

Sources secondaires en anglais

- (en) Ang Cheng Guan, « Decision-making Leading to the Tet Offensive (1968) – The Vietnamese Communist Perspective », Journal of Contemporary History, vol. 33, no 3,

- (en) James R. Arnold, The Tet Offensive 1968, Westport, Connecticut, Praeger, , 96 p. (ISBN 0-275-98452-4)

- (en) Jake Blood, The Tet Effect : Intelligence and the Public Perception of War (Cass Military Studies), Routledge, , 212 p. (ISBN 0-415-34997-4, lire en ligne)

- (en) Peter Braestrup, Big Story : How the American Press and Television Reported and Interpreted the Crisis of Tet in Vietnam and Washington, New Haven CT, Yale University Press, , 613 p. (ISBN 0-300-02953-5)

- (en) Phillip Davidson, Vietnam at War : The History, 1946–1975, Novato CA, Presidio Press, , 838 p. (ISBN 0-89141-306-5)

- (en) Edward Doyle, Samuel Lipsman et Terrance Maitland, The North, Boston, Boston Publishing Company, , 192 p. (ISBN 0-939526-21-2)

- (en) Clark Dougan et Stephen Weiss, Nineteen Sixty-Eight, Boston, Boston Publishing Company, , 192 p. (ISBN 0-939526-06-9)

- (en) William J. Duiker, The Communist Road to Power in Vietnam, Boulder CO, Westview Press, , 435 p. (ISBN 0-8133-8587-3)

- (en) David Elliot, The Vietnamese War : Revolution and Social Change in the Mekong Delta, 1930–1975. 2 vols, Armonk NY, M. E. Sharpe, (ISBN 0-7656-0602-X)

- (en) Marc J. Gilbert, The Tet Offensive, Westport CT, Praeger, (ISBN 0-275-95480-3)

- (en) Stephen Hayward, The Tet Offensive : Dialogues, (lire en ligne)

- (en) Stanley Karnow, Vietnam : A History, New York, Penguin, , 768 p. (ISBN 0-670-84218-4)

- (en) Terrence Maitland et John McInerney, A Contagion of War, Boston, Boston Publishing Company, (ISBN 0-939526-05-0)

- (en) Gunther Lewy, America in Vietnam, New York, Oxford University Press, , 560 p. (ISBN 0-19-502732-9, lire en ligne)

- (en) John Morocco, Thunder from Above : Air War, 1941–1968, Boston, Boston Publishing Company, (ISBN 0-939526-09-3)

- (en) Lien-Hang T. Nguyen, « The War Politburo: North Vietnam's Diplomatic and Political Road to the Tet Offensive », Journal of Vietnamese Studies, vol. 1, nos 1–2,

- (en) Don Oberdorfer, Tet! : The Turning Point in the Vietnam War, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, , 385 p. (ISBN 0-8018-6703-7, lire en ligne)

- (en) Dave Richard Palmer, Summons of the Trumpet : The History of the Vietnam War from a Military Man's Viewpoint, New York, Ballantine,

- (en) Robert Pisor, The End of the Line : The Siege of Khe Sanh, New York, Ballantine Books, , 319 p. (ISBN 0-393-32269-6)

- (en) John Prados et Ray Stubbe, Valley of Decision : The Siege of Khe Sanh, Annapolis MD, Naval Institute Press, (ISBN 0-395-55003-3)

- (en) Herbert Y. Schandler, The Unmaking of a President : Lyndon Johnson and Vietnam, Princeton NJ, Princeton University Press, , 419 p. (ISBN 0-691-02222-4)

- (en) David F. Schmitz, The Tet Offensive : Politics, War, and Public Opinion, Westport CT, Praeger, , 183 p. (ISBN 0-7425-4486-9, lire en ligne)

- (en) Marco Smedberg, Vietnamkrigen : 1880–1980, Historiska Media, (ISBN 978-91-85507-88-7 et 91-85507-88-1)

- (en) Lewis Sorley, A Better War : The Unexamined Victories and Final Tragedy of America's Last Years in Vietnam, New York, Harvest Books, , 507 p. (ISBN 0-15-601309-6)

- (en) Shelby L. Stanton, The Rise and Fall of an American Army : U.S. Ground Forces in Vietnam, 1965–1973, New York, Dell, , 411 p. (ISBN 0-89141-232-8)

- (en) Ronald H. Spector, After Tet : The Bloodiest Year in Vietnam, New York, The Free Press, , 390 p. (ISBN 0-679-75046-0)

- (en) Tran Van Tra, The Vietnam War : Vietnamese and American Perspectives, Armonk NY, M.E. Sharpe, (ISBN 1-56324-131-5), « Tet: The 1968 General Offensive and General Uprising »

- (en) Andrew Wiest, The Vietnam War, 1956–1975, Londres, Osprey Publishers, (ISBN 1-84176-419-1)

- (en) James H. Willbanks, The Tet Offensive : A Concise History, New York, Columbia University Press, , 264 p. (ISBN 978-0-231-12841-4 et 0-231-12841-X, lire en ligne)

- (en) James J. Wirtz, The Tet Offensive : Intelligence Failure in War, Ithaca NY, Cornell University Press, , 290 p. (ISBN 0-8014-8209-7, lire en ligne)

Sources secondaires en français

- Stéphane Mantoux, L'offensive du Têt : 30 janvier-mai 1968, Paris, Tallandier, (ISBN 979-10-210-0264-7)

- John Prados, La guerre du Viêt Nam, Paris, Perrin, coll. « Tempus », , 1077 p. (ISBN 978-2-262-05027-6)

Voir aussi

Articles connexes

- Guerre du Viêt Nam

- Campagne Hô-Chi-Minh

- Tunnels de Củ Chi

- Vietcong 2, jeu vidéo basé sur l'offensive du Tết

Liens externes

- (en) Clark M. Clifford, « A Viet Nam Reappraisal », Council on Foreign Relations,

- (en) How Great Nations Can Win Small Wars YAGIL HENKINA Azure spring 5766 / 2006, No. 24

- (en) Westmoreland request for troops Feb 12(#68)

- (en) Tet Offensive Research Project