Liste de saints catholiques

La liste des saints catholiques recense les disciples du Christ que l'Église catholique, sans préjuger des autres, reconnaît publiquement comme pouvant être présentés aux autres croyants comme des modèles de vie chrétienne, de doctrine et comme intercesseurs auprès de Dieu. La sainteté chrétienne ne repose pas sur une perfection innée : si de nombreux saints ont mené dès leur jeunesse une vie très vertueuse (en conformité avec les prescriptions de l'Église), d'autres ont commencé par une vie moins exemplaire voire totalement opposée aux principes chrétiens, des personnes qui prirent un tournant radical dans leur vie (conversion)[1].

Cette reconnaissance de la sainteté d'une personne ne peut débuter qu'à la mort du croyant ou de la croyante supposé « mort en odeur de sainteté ». En effet, dans la théologie catholique et orthodoxe, le seul détenteur de la sainteté, le seul Saint est Dieu lui-même (la Trinité, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit). La personne déclarée sainte ou bienheureuse ne peut l'être que parce qu'elle se trouve dans le rayonnement du Christ, c'est-à-dire au Paradis. C'est parce que le saint se trouve dans l'intimité de la sainteté de Dieu qu'il peut être déclaré officiellement saint. Cette déclaration, qui fait suite à une longue procédure (procès en canonisation), est ce qu'on appelle « porter sur les autels » pour les vénérables, la béatification pour les bienheureux, et la canonisation pour les saints.

Il existe en effet trois niveaux de sainteté dans l'Église catholique : les vénérables (premier niveau), dont l'Église reconnaît l'« héroïcité des vertus » chrétiennes sans pour autant qu'un culte soit rendu à sa personne ; les bienheureux (deuxième niveau), dont la vénération est limitée à une région, un pays ou un ordre religieux ; et les saints (troisième niveau), dont la vénération est étendue à toute l'Église catholique. À cette liste se rattachent également des listes de saints régionaux (comme celle des saints bretons, des saints de Lorraine ou de Suisse, comme saint Nicolas de Flue) ou particuliers (appartenant à des ordres religieux comme saint Dominique, sainte Marie de l'Incarnation, sainte Louise de Marillac).

Les canonisations

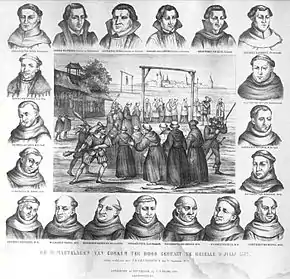

Les premiers chrétiens, disciples de Jésus, ont aussi très rapidement été considérés comme des saintes et des saints (comme sainte Marie la mère de Jésus, sainte Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, saint Joseph l'époux de Marie, saint Thomas apôtre, les deux apôtres Jacques (saint Jacques fils de Zébédée et saint Jacques fils d'Alphée) tout comme les archanges (saint Gabriel, saint Michel, saint Raphaël) et les évangélistes (saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean). Et dans les premiers siècles de l'église, ce sont les martyrs (soit les témoins de la foi, ceux et celles qui sont morts pour ne pas avoir renié leur foi chrétienne. Saint Étienne est considéré comme le premier martyr chrétien) qui ont d'abord été considérés comme saintes et saints (comme les apôtres saint Paul de Tarse et saint Pierre mais aussi sainte Blandine, saint Denis de Paris, sainte Cécile de Rome, saint Sébastien, sainte Agnès de Rome). C'est autour de leurs dépouilles que leur culte va se développer comme dans la ville d'Agaune (actuelle ville suisse de Saint-Maurice) où un important groupe de soldats romains - saint Maurice à leur tête - auraient été mis à mort sur ordre de l'empereur. Ensuite, ce sont les « confesseurs de la foi » (ceux qui ont souffert pour leur foi sans en être morts), les premiers théologiens chrétiens (les Pères de l'Église comme saint Augustin d'Hippone, saint Grégoire de Nazianze et saint Irénée de Lyon) ainsi que les premiers évêques, prêtres, ermites et moines (comme saint Ambroise de Milan, saint Patrick d'Irlande, saint Antoine le Grand, saint Benoît de Nursie, sainte Scholastique) qui ont été déclarés saints ou saintes.

Dans les premiers siècles de l'église, ces canonisations naissaient d'un élan populaire par acclamation de l'assemblée (vox populi, vox dei) ou alors par le développement d'une dévotion populaire spontanée liée à la qualité de vie chrétienne d'une personne, sa doctrine ou ses miracles.

Au Moyen Âge, dès le XIIIe siècle, l'Église catholique va peu à peu organiser et encadrer la procédure de reconnaissance officielle de la sainteté d'une défunte ou d'un défunt. C'est ce que l'on appelle le procès en canonisation. Un des premiers saints qui fut soumis à cet examen était saint Dominique (canonisé en 1234), le fondateur des Dominicains. La même année, le pape Grégoire IX affirme son droit exclusif à procéder aux canonisations. Il faudra tout de même attendre 1634 pour que le pape Urbain VIII précise toute la procédure et les critères nécessaires à cet examen des candidats à la canonisation. Les écrits, paroles, actes, réputation, vertus, miracles des potentiels saintes et saints sont analysés. Au fil des siècles, cette procédure s'est fortement alourdie et ce n'est qu'après le Concile Vatican II, en 1969, que la procédure va être modifiée en vue d'une simplification. Sous le pontificat de Jean-Paul II, ce mouvement de simplification va encore se poursuivre notamment en diminuant l'accent porté aux miracles (un seul devient nécessaire) pour centrer l'examen de la cause du candidat sur l'étude de la sainteté de sa vie (constitution Divinus perfectionnis magister en 1983). Notons que la profusion de miracles du vivant du saint ou des phénomènes extraordinaires comme l'apparition de stigmates ont tendance à retarder considérablement les procédures des procès en canonisation. Cela a été le cas pour le saint Padre Pio. La décision de proclamation de la sainteté d'une défunte ou d'un défunt revient finalement au pape.

Une dernière forme de canonisation existe. Il s'agit d'une « canonisation équipollente[2] » qui permet à une personne dont la sainteté est attestée de longue date par une vénération locale et dont le culte existe déjà, d'être déclarée sainte, même si aucun miracle n'a été rapporté et accepté comme tel par l'Église catholique. Cela a été le cas en 2012 pour sainte Hildegarde de Bingen[3] canonisée par Benoît XVI puis, les canonisation équipollentes suivantes prononcées par le pape François comme dans le cas, le 12 octobre 2014, des deux saints canadiens[4] : sainte Marie de l'Incarnation[5] et saint François de Montmorency-Laval[6]. Mais le pape François a utilisé la même procédure de canonisation équipollente pour les cas de saint Pierre Favre[7], sainte Angèle de Foligno[8], saint José de Anchieta[9], et sainte Catherine Tekakwitha[10]. Il faut encore préciser que cette procédure de canonisation équipollente avait été quasi oubliée durant plusieurs siècles (moins de 40 cas en 500 ans), mais le pape François[11] l'a remise au goût du jour puisqu'il l'a déjà utilisée six fois[12] depuis le début de son pontificat[13].

Calendrier et martyrologe romain

Depuis le Concile de Vatican II et surtout depuis le pontificat de Jean-Paul II, un certain nombre de saints ont été retirés du martyrologe romain et l'accent a été porté sur une universalisation de la sainteté soit des hommes et des femmes venant de tous les continents (comme la sainte amérindienne Kateri Tekakwita, la canadienne Marie de l'Incarnation, sainte Rose de Lima première sainte du Nouveau monde, la sainte africaine Joséphine Bakhita) et représentant tous les états de vie et non pas seulement des prêtres, théologiens, religieux et religieuses. Des couples ont ainsi été canonisés comme les saints Louis et Zélie Martin ainsi que des célibataires comme la bienheureuse Marguerite Bays.

On trouve dans ce qu'on appelle « le Propre de l'évêché » ou le « Propre d'une congrégation religieuse », une liste des saints reconnus ou non par Rome, universels ou locaux, avec une biographie et la date de leur mort qui est, en principe, celle de leur fête[14], le tout formant un calendrier. Ces saints sont célébrés avec un degré variable d'obligation et de solennité selon le diocèse ou l'Ordre religieux : fête, mémoire (obligatoire ou facultative) et parfois solennité. Notons encore qu'il existe dans l'église catholique une fête de tous les saints, appelée la Toussaint qui prend place le 1er novembre. Elle est célébrée dans toute l'Église depuis le IXe siècle et ne doit pas être confondue avec la Commémoration de tous les fidèles défunts, célébrée le 2 novembre, qui est consacrée à tous les fidèles décédés dont les catholiques espèrent qu'ils vivent auprès de Dieu, donc dans la lumière de la sainteté de Dieu (certains pouvant être saints sans que l'église catholique ne les connaisse et donc sans qu'elle les présente individuellement à la foi des fidèles). Pour trouver la liste complète des vénérables, bienheureux et bienheureuses ainsi que des saintes et saints catholiques, il faut consulter le martyrologe romain qui compte plus de 10 000 saintes et saints.

Impact des saintes et des saints dans la société et la culture occidentale

Du fait de leur omniprésence dans les sociétés chrétiennes catholiques et orthodoxes (dans le monde protestant, la sainteté est réservée à Dieu seul qui est le seul Saint, le seul Seigneur), l'importance des saintes et des saints dans la vie de tous les jours, même la vie des non catholiques, se lit concrètement comme on peut le constater dans le nom des rues, des localités, d'églises, de sanctuaires, de bateaux, de places de villes (comme Le Mont-Saint-Michel, la place Saint-Marc à Venise, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Ursanne, Saintes-Maries-de-la-Mer, Notre-Dame de Paris ou la Bonne-Mère de Marseille, la Basilique Saint-Denis, le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes ou de Notre-Dame de Lorette ou encore le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle) ainsi que dans les prénoms donnés aux enfants afin de les placer sous la protection d'un saint, dit saint patron (à une époque, dans certaines régions ou certains pays, l'usage existait de donner à un enfant le nom du saint fêté le jour de sa naissance). Chaque église est d'ailleurs placée sous le patronage d'une sainte ou d'un saint comme celui de Marie (voir toutes les églises, abbayes, couvents ou sanctuaires Notre-Dame) de Sainte-Sophie à Constantinople ou encore de Saint-Pierre de Rome. Mais cette présence touche aussi les métiers (l'évangéliste saint Luc patron des médecins, sainte Apolline patronne des dentistes, saint Jérôme de Stridon patron des bibliothécaires et des archivistes), les maladies (comme saint Roch patron des pestiférés ou sainte Rita patronne des causes perdues, saint Damien dit le Père Damien patron des lépreux), les activités comme la chasse (saint Hubert patron des chasseurs) ou le voyage (saint Christophe patron des voyageurs), les dictons (comme ceux qui concernent les saints de glace ou saint Médard), les réflexes parfois encore automatiques de certaines personnes qui invoquent saint Antoine de Padoue lorsqu'elles ont perdu quelque chose et qu'elles la recherchent, ou bien de « coiffer sainte Catherine », tout comme la tradition ancienne des feux de la Saint-Jean, la musique (comme en écoutant un Stabat Mater), l'art de la peinture, de la sculpture (avec une Madone ou une Mater dolorosa), de l'icône, etc. La connaissance du fait religieux est alors nécessaire pour rendre accessible et intelligible une partie essentielle du patrimoine culturel de l'humanité. Elle permettant ainsi une lecture raisonnée d'un grand nombre d'œuvres, notamment picturales du Moyen Âge et de la Renaissance en Occident, mais aussi une meilleure connaissance de l'architecture, de la toponymie, de l'histoire, de l'histoire des religions, de l'œcuménisme, de l'histoire des idées, …

Objectifs de la liste

La liste de saintes et de saints présente ci-dessous permet ainsi d'accéder à la biographie réelle ou à l'hagiographie (récits légendaires de vies de saints, l'ouvrage le plus important étant probablement la Légende dorée) ainsi qu'aux attributs d'un certain nombre de saints (comme la croix de l'apôtre saint André, les roses de sainte Thérèse de Lisieux, la tête sur un plateau de saint Jean-Baptiste, l'aigle de saint Jean l'évangéliste, les extases et la transverbération de sainte Thérèse d'Avila), Soulignons que cette liste ne comprend qu'un nombre restreint de saintes et saints catholiques.

A

- Saint Abraham de Cratea ou Abraamios (fêté le 6 décembre)

- Saint Acace (fêté le 8 mai)

- Saint Acheul

- Saint Achillée (ou saint Achille) (fêté le 12 mai)

- Saint Achille d'Alexandrie (fêté le 7 novembre)

- Saint Achille de Larissa,

- Saint Achille de Scété,

- Saint Achille de Valence (fêté le 23 avril)

- Saint Adalbert de Prague (fêté le 23 avril)

- Saint Albert de Jérusalem (°1150 - †1214), patriarche de Jérusalem (fêté le 14 septembre)

- Saint Adam Chmielowski (fêté le 25 décembre)

- Saint Albert de Trapani (°1250- † 1306) (fêté le 7 août)

- Saint Adauque de Phrygie († v.350) (fêté le 7 février)

- Sainte Adèle de Pfalzel (fêtée le 24 décembre)

- Sainte Adélaïde de Bourgogne ou Sainte Alice (fêtée le 16 décembre)

- Saint Adelphe de Metz (fêté le 29 août)

- Saint Adrien d'Écosse (fêté le 4 mars)

- Saints Adrien et Nathalie de Nicomédie (fêtés le 8 septembre)

- Saint Ælred de Rievaulx (fêté le 12 janvier)

- Sainte Agathe de Catane (fêtée le 5 février)

- Saint Agile ou Aile de Luxeuil (fêté le 31 août)

- Sainte Agnès de Rome (fêtée le 21 janvier)

- Sainte Agnès de Bohême

- Sainte Agnès Segni ou Agnès da Montepulciano

- Saint Aignan

- Sainte Aimée d'Assise (fêtée le 20 février)

- Saint Aimé Ronconi

- Saint Airy de Verdun, fêté le 1er décembre

- Saint Albéric d'Utrecht (fêté le 14 novembre)

- Saint Albert de Castro (fêté le 21 novembre)

- Saint Albert le Grand dominicain, savant allemand († 1280) (fêté le 15 novembre)

- Saint Albert Hurtado

- Saint Alban de Verulamium (fêté le 22 juin)

- Sainte Aldegonde

- Saint Aldegrin de Baume († 939), ermite bénédictin près de Baume-les-Messieurs (fêté le 14 juin)

- Saint Aleaume de Burgos (fêté le 30 janvier)

- Saint Alexandre de Jérusalem (fêté le 18 mars ou le 17 juillet)

- Saint Alexandre de Lyon (fêté le 22 avril)

- Saint Alexandre Sauli (fêté le 11 octobre)

- Saint Alexis l'Homme de Dieu (fêté le 7 juillet ou le 7 mars ou le 7 septembre ?)

- Saint Alexis de Moscou (fêté le 12 février)

- Saint Alexis Falconieri (fêté le 17 février)

- Sainte Alix Le Clerc (fêtée le 9 janvier)

- Sainte Alpais de Cudot,

- Saint Alphège, archevêque de Canterbury

- Saint Alphonse-Marie de Liguori

- Saint Alphonse Rodriguez

- Saint Alphonse-Marie Fusco

- Sainte Alphonsine de l’Immaculée (fêtée le 28 juillet)

- Saint Amable de Riom (fêté le 11 juin et le 19 octobre)

- Saint Amand (fêté le 6 février)

- Sainte Amandine (fêtée le 9 juillet)

- Saint Amanse, 3e évêque de Reims

- Saint Amant de Boixe ou Amantius

- Saint Amâtre, évêque d'Auxerre

- Saint Amadour (ou Saint Amateur), ermite du Ier siècle, qui trouva refuge au pied d'un rocher escarpé devenu Roc'Amadour. (fêté le 26 août)

- Saint Ambroise de Milan, père de l'église († 397) (fêté le 7 décembre dans les églises catholiques et orthodoxes, le 4 avril (jour de sort) dans le rituel de l'église anglicane)

- Saint Amédée de Savoie (fêté le 30 mars)

- Sainte Anastasie d'Illyrie, patricienne romaine (fêtée le 25 décembre)

- Saintes Anastasie et Basilisse de Rome (fêtées le 15 avril)

- Saint Anastase

- Saint Anatole de Milan (fêtée le 3 février)

- Saint Andéol du Vivarais (fêté le 1er mai)

- Saint André (fêté le 30 novembre ou le 9 mars pour la translation de son corps)

- Saint André Avellin (fêté le 10 novembre)

- Saint André Bobola, Patron de la Pologne (fêté le 16 mai)

- Saint André Bessette (fêté le 9 août)

- Saint André Corsini (°1302- † 1374) (fêté le 29 avril)

- Saint André-Hubert Fournet, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix (fêté le 13 mai)

- Saint André de Soveral et ses compagnons

- Saint André

- Saint Ange d'Acri

- Saint Ange de Jérusalem (°1185- † 1220), Carme (fêtée le 5 mai)

- Sainte Angèle (fêtée le 6 juillet)

- Saint Angèle de Foligno

- Sainte Angèle Mérici (fêtée le 27 janvier)

- Saint Angilbert (ou Ingilbert), comte de Ponthieu, voire l'article

- Sainte Anne (fêtée le 26 juillet)

- Sainte Anne-Marie Taigi († 1837) (fêtée le 9 juin)

- Saint Anicet (fêté le 17 avril)

- Saint Anségise de Fontenelle (ca. 770 - †833/834) (fêté le 20 juillet)

- Saint Anselme de Cantorbéry ou Anseaume (fêté le 21 avril)

- Saint Anthelme de Chignin

- Saint Antipas de Pergame

- Saint Antoine d'Égypte, parfois aussi saint Antoine le Grand (fêté le 17 janvier)

- Saint Antoine Deynan ou Antoine de Nagasaki (fêté le 5 février)

- Saint Antoine de Padoue ou de Lisbonne (fêté le 13 juin)

- Saint Antoine de Siya († 1556), moine russe originaire d'Arkhangelsk, fondateur de monastère près de la mer Blanche (fêté le 7 décembre)

- Saint Antonio Primaldo et ses compagnons

- Saint Antoine de Sainte-Anne Galvão,

- Saint Antoine-Marie Gianelli (fêté le 7 juin)

- Saint Antoine-Marie Claret (°1807 - †1870) (fêté le 24 octobre)

- Saint Antoine-Marie Pucci (°1819 - †1892) (fêté le 12 janvier)

- Saint Antonin de Pamiers (martyr, fêté le 2 septembre)

- Saint Antonin (abbé) (fêté le 14 février)

- Saint Antonin de Florence (fêté le 2 mai et le 10 mai)

- Saint Antonin de Milan (fêté le 31 octobre)

- Saint Anysios ou Anyse de Thessalonique, évêque de Thessalonique (fêté le 30 décembre)

- Sainte Anysia ou Anysie de Thessalonique (fêtée le 30 décembre)

- Saint Aphrodise de Béziers (fêté le 28 avril)

- Saint Apollinaire de Valence (fêté le 5 octobre)

- Saint Apollinaire Franco (docteur de l’université de Salamanque, franciscain) (fêté le 12 septembre)

- Sainte Apolline d’Alexandrie (fêtée le 9 février)

- Saint Aquilin d’Évreux

- Saint Arcade de Césarée (fêté le 12 janvier)

- Saint Arcangèle Tadini (fêté le 20 mai). Canonisé le par Benoît XVI

- Saint Aré (évêque de Nevers)

- Saint Arède d'Atane, dit aussi Saint Yrieix

- Saint Ariald de Carimate

- Saint Armel des Boschaux,(°482 - †552)

- Saint Arnaud Cataneo (fêté le 10 février)

- Saint Arnoul

- Saint Arnoult,(°1040 - †1087) (fêté le 14 août)

- Saint Arsène de Scété (fêté le 8 mai, anciennement le 19 juillet)

- Sainte Aselle ou Asella (fêtée le 6 décembre)

- Saint Athanase d'Alexandrie, docteur de l'Église (fêté le 2 mai)

- Saint Aubin (fêté le 1er mars)

- Saint Auceia (fêté le 25 juin ou le 1er juillet)*

- Saint Auctor de Metz ou Auteur ou Adinctor (fêté le 9 août)

- Sainte Audrey (fêtée le 23 juin)

- Saint Augustin d'Hippone (fêté le 28 août)

- Saint Augustin de Cantorbéry (fêté le 27 mai)

- Sainte Augustine Pietrantoni (fêtée le 13 novembre)

- Saint Aurélien d'Arles

- Saint Aurélien de Limoges

- Saint Ausone

- Sainte Austreberthe de Pavilly

- Saint Austrégésile de Bourges ou Outrille (évêque de Bourges) (fêté le 20 mai)

- Saint Austremoine de Clermont

- Saint Avit

02 juillet : Sainte Charlotte 12 juillet : Sainte Cassandra

B

- Sainte Barbe (fêtée le 4 décembre)

- Saint Barnabé (fêté le 11 juin)

- Saint Barthélemy (fêté le 24 août)

- Saint Barthélemy Laurel

- Saint Barthélemy de Durham

- Saint Barthélemy de Rosano (ou de Rossano ?)

- Saint Basile de Césarée (fêté le 2 janvier en Occident et le 1er janvier en Orient)

- Saint Basilide, sénateur romain martyre de Dioclétien,

- Saint Basle de Verzy,

- Sainte Bathilde,

- Saint Baudime (fêté le 2 janvier)

- Saint Baudouin (fêté le 17 octobre)

- Saint Bavon de Gand (fêté le 1er octobre)

- Sainte Béatrice (fêtée le 29 juillet)

- Bienheureuse Béatrice de Lens, fêtée le 19 janvier

- Sainte Begge d'Andenne (fêtée le 17 décembre)

- Saint Bénézet, instigateur de la construction du Pont d'Avignon (fêté le 14 avril)

- Saint Bénilde (fêté le 12 août)

- Saint Benjamin (fêté le 31 mars)

- Saint Benoît de Nursie (fêté le 11 juillet)

- Saint Benoît II, pape

- Saint Benoît XI, pape

- Saint Benoît de Szkalka

- Saint Benoît (évêque d'Angers)

- Saint Benoît de Macérac

- Saint Benoît de Sébaste

- Saint Benoît Biscop

- Saint Benoît d'Aniane

- Saint Benoît Revelli

- Saint Benoît de Cagliari

- Saint Benoît Crespi de Milan

- Saint Benoît de Campanie

- Saint Benoît le More, dit le Noir, l'Africain, l'Éthiopien ou encore de San Fradello

- Saint Benoît Bénézet,

- Saint Benoît-Joseph Labre,

- Saint Bérégise d'Andage (fêté le 3 octobre)

- Sainte Bernadette Soubirous (18 février en France)

- Saint Bernard de Clairvaux (fêté le 20 août)

- Saint Bernard de Corleone (fêté le 12 janvier)

- Saint Bernard de Menthon ( fêté le 15 juin)

- Saint Bernardin de Sienne (fêté le 20 mai)

- Sainte Berthe d'Avenay (fêté le 11 mai à Reims)

- Saint Berthold (°1155- † 1188), fondateur de l'Ordre du Carmel ( fêté le 29 mars)

- Sainte Bertille (fêté le 5 novembre)

- Saint Bertrand de Comminges, évêque de Comminges (fêté le 16 octobre)

- Saint Bertuin de Malonne ou Berthuin (fêté le 27 novembre)

- Saint Blaise d'Amorium († 908), moine au monastère de Saint-Césaire

- Saint Blaise de Césarée († 316), dit le Bouvier, martyr en Cappadoce (3 février).

- Saint Blaise de Sébaste, évêque et martyr en Arménie en 316 et saint auxiliaire (fêté le 11 février en Orient, le 3 février en Occident).

- Sainte Blandine (fêtée à Lyon le 2 juin)

- Saint Bonaventure de Bagnoregio (fêté le 15 juillet)

- Saint Boniface de Bruxelles (fêté le 19 février)

- Saint Boniface de Mayence (fêté le 5 juin)

- Sainte Bonne de Carlat

- Saint Bovet,

- Saint Brendan de Clonfert

- Saint Briac ( fête le 17 décembre )

- Saint Brice (fêté le 13 novembre)

- Saint Brieuc (fête le 1er mai)

- Sainte Brigitte de Suède (fêtée le 23 juillet)

- Sainte Brigitte d'Irlande (fêtée le 1er février)

- Saint Brocard (°??- † 1231) (fêtée le 2 septembre)

- Saint Bruno le Chartreux († 1101) fondateur des Chartreux (fêté le 6 octobre)

- Saint Bruno de Segni († 1125), évêque-abbé au Mont-Cassin

- Saint Buite ou Buithe ou Boethius († 521), écossais, missionnaire parmi les Pictes (fêté le 7 décembre)

- Sainte Burgondofare ou Burgondofara ou Fara ou Fare (fêtée le 3 avril ou le 7 décembre)

C

- Saint Calimero

- Saint Calixte

- Saint Callisto Caravario, Groupe des Martyrs de Chine

- Saint Saint Calmin, fondateur de l'abbaye de Mozac au VIIe siècle (fêté le 19 août)

- Saint Camille de Lellis (°1550- †1614), fondateur des serviteurs des malades, canonisé le (fêté le 14 juillet)

- Sainte Camille d'Écoulives (†448), vierge et martyre originaire d'Italie et morte près d'Auxerre (fêtée le 26 novembre ou le 3 mars)

- Saints Can, Cantien et Cantienne

- Saint Caprais

- Sainte Carine d'Ancyre

- Saint Carthage l'Ancien († v. 540) successeur de saint Kieran de Saighir (fêté le 5 mars)

- Sainte Casilda de Tolède (fêtée le 9 avril)

- Saint Casimir

- Saint Cast

- Sainte Catherine d'Alexandrie (fêtée le 25 novembre)

- Sainte Catherine de Bologne

- Sainte Catherine Drexel

- Sainte Catherine de Francheville (°1620-†1689)

- Sainte Catherine Jarrige

- Sainte Catherine Labouré († 1876)

- Sainte Catherine de Sienne (fêtée le 29 avril)

- Sainte Catherine de Suède

- Sainte Cécile (fêtée le 22 novembre)

- Saint Cédric (fêté le 7 janvier)

- Saint Céleste de Metz

- Saint Célestin

- Saint Célestin V († 1296), pape en 1294 ?

- Sainte Céline de Meaux

- Sainte Céline de Laon (fêtée le 21 octobre)

- Saint Cerice

- Saint Charbel, prêtre, moine et ermite maronite du Liban (fêté le troisième dimanche de juillet)

- Saint Charles Lwanga

- Sainte Charbelle (fêtée le 17 juillet, le même jour que sainte Charlotte)

- Saint Charles Borromée (fêté le 4 novembre)

- Saint Charles de Sezze, fêté le 6 janvier

- Saint Charles Garnier (fêté le 26 septembre au Canada, le 7 décembre en France).

- Saint Charles Houben (fêté le 5 juin)

- Saint Charles-Joseph-Eugène de Mazenod (fêté le 21 mai)

- Sainte Charlotte de la Résurrection (fêtée le 17 juillet)

- Saint Chéron

- Sainte Christiane, ou Ninon

- Sainte Christine dite Christine de Bolsène (fêtée le 24 juillet)

- Saint Christophe (fêté le 21 août ou encore le 25 juillet et le 9 mai en Orient)

- Saint Chromace d'Aquilée

- Saint Clair d'Aquitaine, martyr et premier évêque d'Albi

- Saint Clair de Nantes, premier évêque de Nantes

- Sainte Claire d'Assise (fêtée le 11 août)

- Sainte Claire de Montefalco (fêtée le 17 août)

- Saint Claude La Colombière

- Sainte Claudia (fêtée le 20 mars)

- Sainte Claudia De Corriveau (fêtée le 9 décembre)

- Sainte Claudine Thévenet (fêtée le 3 février)

- Sainte Clélia

- Sainte Clémence (fêtée le 21 mars)

- Saint Clément, pape

- Saint Clément de Metz (fêtée le 23 novembre)

- Saint Clément de Vannes, 3e évêque de Vannes.

- Saint Clodoald ou Saint Cloud ou Saint Claud

- Sainte Clotilde

- Sainte Colette de Corbie (fêtée le 6 mars ou le 6 décembre)

- Saint Colman de Stockerau ou Colman

- Saint Colomba d'Iona, moine irlandais (†597) évangélisateur de l'Écosse

- Saint Colomban de Luxeuil, moine irlandais (†615)

- Saint Côme

- Saint Concordius (fêté le 16 décembre)

- Saint Concordius (fêté le 1er janvier)

- Saint Condède ou Condé, Condedus, Condidus), moine à Fontenelle (fêté le 30 juillet)

- Saint Conrad de Plaisance, ermite franciscain du XIVe siècle (fêté le 19 février)

- Sainte Constance

- Saint Constant d'Ancône

- Saint Contest de Bayeux

- Saint Corentin, premier évêque de Quimper au Ve siècle (fêté le 12 décembre)

- Saint Corneille (IIIe siècle) Rome (fêté le 16 septembre)

- Saint Crépin

- Saint Crépinien

- Saint Crescent, fêté le 27 juin

- Saint Crispin de Viterbe

- Sainte Cunégonde

- Saint Cybard

- Saint Cyprien (fêté le 16 septembre)

- Saint Cyr (fêté le 16 juin)

- Saint Cyran (fêté le 5 décembre)

D

- Saint Damien, martyr au IIIe siècle avec Côme

- Saint Damien de Molokai

- Saint Denis (fêté le 9 octobre)

- Sainte Denise (+ 251), vierge de 16 ans, martyrisée en Asie Mineure.

- Sainte Denise (+ 484), martyr avec sept autres saints à Vita en Byzacène, sous Hunéric (fêtée le 6 décembre)

- Saint Derrien

- Sainte Dévote

- Bienheureuse Diane d'Andalo

- Saint Didier de Langres

- Saint Dié

- Saint Diego d'Alcalá

- Saint Diogène d'Arras

- Saint Dominique de Guzmán (fêté le 8 août)

- Saint Dominique Savio, premier adolescent canonisé[15]

- Saint Dominius, 2e évêque de Vannes.

- Saint Domitien

- Sainte Domitille

- Saint Donald d'Ogilvy (fêté le 15 juillet)

- Saint Donat d'Arezzo

- Saint Donat de Besançon

- Saint Donat de Carthage

- Saint Donatien de Nantes, martyr (fêté le 24 mai)

- Saint Dorothée de Tyr

- Saint Dorothée de Gaza

- Saint Dorothée

- Sainte Dorothée

- Sainte Douceline de Digne

- Saint Drausin de Soissons, évêque de Soissons

- Saint Druon de Sebourg

E

- Saint Ecgwine († 717), évêque de Worcester et abbé d'Evesham (fêté le 30 décembre)

- Saint Edme, évêque

- Saint Édouard le Martyr, roi d'Angleterre

- Saint Édouard III, roi d'Angleterre

- Sainte Éléonore de Provence

- Saint Éleuthère (fêté le 20 février ou le 15 septembre)

- Sainte Élisabeth, mère de Jean le Baptiste

- Sainte Élisabeth de Hongrie († 1231)

- Sainte Élisabeth de Portugal, dite Sainte Isabelle ou Isabelle d'Aragon (†1336) (fêtée le 22 février)

- Sainte Élisabeth, abbesse

- Sainte Élisabeth la Bonne

- Sainte Élisabeth de la Trinité

- Saint Éloi de Noyon

- Saints époux Louis et Zélie Martin

- Saint Epvre, sixième évêque de Toul

- Saint Elzéar de Sabran

- Sainte Émeline

- Sainte Émerentienne, martyre

- Saint Émile l'Africain, fêté le 22 mai

- Sainte Emma de Gurk

- Saint Emmanuel Morales († 1926), père de famille, martyr

- Saint Emmanuel Nguyen Van Trieu martyr canonisé en 1988 par Jean-Paul II

- Saint Emmanuel Lê Van Phung martyr canonisé le 19 juin 1988 par Jean-Paul II

- Sainte Énimie

- Saint Ephrem, le Syrien

- Saint Érasme, évêque puis patriarche d'Antioche (fêté le 2 juin)

- Saint Érasme de Formia, dit Saint Elme

- Saint Eric, roi de Suède

- Saint Erkembode de Thérouanne

- Sainte Ermelinde de Meldert (fêtée le 29 octobre)

- Saint Ermin (fêté le 25 avril)

- Sainte Estelle de Saintes

- Saint Étienne, premier martyr

- Saint Étienne Ier, pape

- Saint Étienne Ier de Hongrie

- Saint Étienne de Châtillon

- Saint Étienne de Muret

- Saint Étienne Harding

- Saint Étienne-Théodore Cuenot

- Saint Etton (fêté le 10 juillet)

- Saint Eucher de Lyon

- Saint Eucher d'Orléans, évêque d'Orléans

- Saint Euchonius

- Saint Eugène de Deuil ou Eugène de Paris (fêté le 15 novembre)

- Sainte Eulalie de Mérida

- Sainte Eulalie de Barcelone

- Sainte Euphémie de Chalcédoine

- Sainte Euphrasie du Sacré-Cœur de Jésus

- Saint Eusèbe de Milan

- Saint Eusèbe de Verceil

- Saint Eustache de Rome

- Saint Eustache de Luxeuil, mort en 625. Disciple favori de Saint-Colomban, il succéda à son maître et fut en 611 le second abbé de Luxeuil

- Saint Eustache de Fly

- Sainte Eustochium

- Sainte Eustochia Smeralda Calafato

- Saint Eutrope de Saintes (fêté le 30 avril)

- Sainte Eutropie (fêtée le 14 décembre)

- Saint Eutychès, sénateur romain, martyr sous Dioclétien

- Saint Évariste

- Saint Euverte, évêque d'Orléans, fêté le 7 septembre

- Saint Évroult d'Ouche

- Saint Exupère ou saint Spire, évêque de Toulouse, successeur de saint Selve

- Saint Expédit

F

- Saint Fabien, fêté le 20 janvier

- Sainte Fabienne fêtée le 20 janvier

- Saint Falcon, fêté le 20 février

- Sainte Fanny,

- Sainte Fare ou Fara ou Burgondofara (° vers 600 - † vers 650) (fêtée le 7 décembre ou le 3 avril)

- Sainte Faustine Kowalska

- Saint Faustino Míguez González

- Saint Fargeau, voir Ferjeux

- Saint Félicien,

- Sainte Félicité,

- Saint Félix Ier, pape (fêté le 30 décembre)

- Saint Félix Ier de Metz (fêté le 21 février)

- Saint Félix III, pape (fêté le 1er mars)

- Saint Félix IV, pape, (fêté le 12 octobre)

- Saint Félix de Cantalice ou Saint Felice Porri

- Saint Félix de Nantes (° vers 511 - † 582) 16e évêque de Nantes

- Saint Félix de Nicosie

- Saint Ferjeux de Besançon, ou Fargeau

- Saint Ferréol de Besançon

- Saint Fiacre (VIIe siècle), saint patron des jardiniers, originaire d'Irlande

- Saint Fidèle de Sigmaringen

- Sainte Fina

- Saint Firmin d'Amiens

- Saint Flavien de Constantinople (° vers 390 - † vers 449) Patriarche de Constantinople

- Saint Flavien († vers 595), évêque de Chalon-sur-Saône, canonisé en 879

- Saint Flavius Clemens Consul (95) et martyr romain en 104 av. J.-C.

- Sainte Fleur d'Issendolus

- Sainte Florence de Comblé

- Saint Florent de Strasbourg VIIe siècle, évêque de Strasbourg (fêté le 7 novembre)

- Saint Florent d'Anjou, IVe siècle, frère de Saint Florian (fêté le 22 septembre)

- Saint Florent de Cahors, IIIe siècle, martyr et premier évêque de Cahors (fêté le 4 juillet)

- Saint Florent d'Orange VIe siècle, évêque d'Orange (fêté le 17 octobre)

- Saint Florent IIIe siècle, évêque de Vienne (fêté le 3 janvier)

- Saint Florian

- Sainte Foy d'Agen

- Saint François d'Assise

- Saint François de Fabriano

- Saint François Marto, voyant de Fàtima.

- Saint François de Montmorency-Laval

- Saint François de Paule, né le 27 mars 1416, mort le 2 avril 1507, Saint Patron de la Calabre

- Saint François de Sales

- Saint François Solano

- Saint François Xavier († 1552 en Chine)

- Saint François-Marie de Camporosso

- Sainte Françoise Romaine

- Saint Frédéric d'Utrecht

- Saint Frézal du Gévaudan

- Saint Fromond

- Saint Front de Passais, fondateur du village de Domfront

- Saint Front de Périgueux, fêté le 25 octobre

- Saint Fulbert de Chartres

- Saint Fursy de Péronne

G

- Saint Gabriel de l'Addolorata

- Saint Gabriel-Taurin Dufresse

- Saint Gaétan Catanoso

- Saint Gaétan de Thiene

- Saint Gaetano Errico, fêté le 29 octobre

- Saint Galactoire, fêté le 27 juillet

- Saint Gal Ier de Clermont

- Saint Gal II de Clermont

- Saint Gall de Suisse

- Saint Galmier de Lyon

- Saint Gangolf d'Avallon (fêté le 11 mai)

- Saint Gaspard Bertoni

- Saint Gaspard del Bufalo (fêté le 28 décembre)

- Saint Gaud d'Évreux

- Saint Gaudence de Novare

- Sainte Gauburge, patronne des apothicaires

- Saint Gaudéric de Viéville

- Saint Gault de Concise

- Sainte Gemma Galgani (°1878 - †1903) (fêtée le 16 mai)

- Saint Genès, ou Genest ou Génis ou Genêt

- Sainte Geneviève

- Saint Gens du Beaucet († 1127), de Provence

- Saint Geoffroy d'Amiens

- Saint Georges de Lydda

- Saint Georges du Velay, premier évêque du Velay

- Saint Georges Preca (°1880 - †1962) (fêtée le 9 mai)

- Saint Gérard de Brogne († 959), militaire, canonisé par Innocent II lors du concile de Reims en 1131 (fêté le 3 octobre)

- Saint Gérard de Csanád ou Gérard de Hongrie (° vers 980 - †1046), moine, abbé, ermite, évêque de Csaned, martyr (fêté le 24 septembre)

- Saint Gérard de la Charité-sur-Loire († 1102), prieur bénédictin

- Saint Gérard de Sauve-Majeure ou Gérard de Corbie († 1095)

- Saint Gérard de Séez (°765 - †805), évêque

- Saint Gérard de Sora, italien, canonisé vers l'an 630

- Saint Gérard de Toul († 994), évêque de Toul en 963, canonisé en 1051 par Léon IX (fété le 23 avril)

- Saint Gérard Majella († 1755), frère convers italien, canonisé en 1904 (fêté le 13 octobre)

- Saint Géraud d'Aurillac

- Saint Gerbaud ou Gereboldus, ou Gerebauld ou Gerbold († vers 690), moine, fondateur de l'abbaye de Livry en Normandie, puis évêque de Bayeux (fêté le 7 décembre)

- Saint Gerlac de Houthem (XIIe siècle), ermite

- Saint Germain à la rouelle, missionnaire irlandais

- Saint Germain d'Auxerre

- Sainte Germaine de Pibrac

- Sainte Gertrude d'Hamage ou Gertrude de Cambrai ou Gertrude aux Cats († 649), apparentée aux rois mérovingiens, un de ses fils fut maire du palais (fêtée le 6 décembre)

- Sainte Gertrude de Helfta († 1301), moniale (fêtée le 17 novembre)

- Sainte Gertrude de Nivelles († 659), fille de la bienheureuse Itte de Nivelles et abbesse de Nivelles en 650 (fêtée le 13 février ou le 17 mars)

- Sainte Gertrude de Remiremont († 690), petite fille de Saint Romaric, abbesse au monastère de Saint Mont vers 654 (fêtée le 7 novembre)

- Saint Gervais

- Saint Géry de Cambrai

- Saint Ghislain de Mons

- Saint Gilbert de Neuffonts

- Saint Gildas le Sage

- Saint Gilles l'Ermite

- Saint Gilles de Santarem

- Saint Girons

- Saint Giovanni Antonio Farina

- Saint Giuseppe Moscati

- Saint Giuseppe Benedetto Cottolengo

- Sainte Gladys de Pencarnu

- Saint Goar de Rhénanie

- Saint Godefroid Coart (° 1512 - † 1572)

- Sainte Godelieve de Gistel

- Saint Gohard de Nantes ou Gonthard, évêque de Nantes et martyr tué par les Normands en 843

- Saint Gontran (VIe siècle), roi franc (fêté le 28 mars)

- Saint Gonzalve

- Saint Gorgon

- Sainte Grâce (fêtée le 21 août), convertie et martyr

- Saint Grégoire Barbarigo (fêté le 18 juin)

- Saint Grégoire le Grand (fêté le 3 septembre)

- Saint Grégoire l'Hésychaste († vers 1405), fondateur du monastère de Saint-Nicolas au Mont Athos (fêté le 7 décembre)

- Saint Grégoire de Nazianze

- Saint Grégoire de Nysse

- Saint Grégoire de Tours (fêté le 19 novembre)

- Sainte Grimonie

- Saint Guérin

- Saint Guillaume de Bourges

- Saint Guillaume de Verceil (fêté le 25 juin)

- Saint Guilhem de Gellone (fêté le 28 mai)

- Saint Gustave (fêté le 7 octobre en même temps que saint Serge de Resafa)

- Saint Guy, ou Saint Vit

- Saint Gwenaël, ou Guénhaël († 590), moine breton mort à Vannes (fêté le 3 novembre)

H

- Saint Habib d'Édesse (fêté le 27 mars)

- Sainte Hedwige de Silésie

- Sainte Hélène d'Anjou

- Saint Héliodore d'Altino (fêté le 3 juillet)

- Saint Henri

- Saint Henri de Osso y Cervello (°1840- † 1896) (fêté le 27 janvier)

- Saint Herménégild

- Saint Hervé

- Saint Hilaire de Poitiers

- Saint Hilarion de Gaza

- Sainte Hildegarde de Bingen

- Saint Hippolyte de Rome

- Saint Honorat

- Saint Honoré, patron des boulangers et pâtissiers (fêté le 16 mai)

- Sainte Honorine de Graville

- Saint Charles Houben (fêté le 5 juin)

- Saint Hubert (fêté le 3 novembre)

- Saint Humilis de Bisignano

- Saint Hyacinthe

I

- Sainte Isabelle

- Sainte Ide de Boulogne

- Saint Idesbald des Dunes

- Saint Ignace d'Antioche

- Saint Ignace de Laconi

- Saint Ignace de Loyola

- Saint Ildefonse de Tolède (fêté le 23 janvier)

- Sainte Irène de Constantinople

- Saint Irénée de Lyon (° vers 140 - + 202)

- Saint Isidore de Scété

- Saint Isidore de Séville

- Saint Isaac Jogues

- Saint Ismaël (fêté le 16 juin)

- Saint Innocent Canoura Arnau

- Saints Innocents (fêtés le 28 décembre en Occident et le 29 décembre en Orient)

J

- Sainte Jacinthe Marescotti

- Sainte Jacinthe de Fátima

- Saint Jacques Chastan, martyr de Corée (fêté le 6 mai)

- Sainte Jacqueline (fêtée le 8 février)

- Saint Jacques de la Marche (fêté le 28 novembre)

- Saint Jacques le Majeur (fêté le 25 juillet)

- Saint Jacques le Mineur (fêté le 3 mai, anciennement le 1er mai)

- Saint Janvier de Bénévent (fêté le 19 septembre)

- Saint Jacques le Juste,premier évêque de Jérusalem(fêté le 3 mai)

- Saint Jean (IVe siècle), martyr.

- Saint Jean-Baptiste (fêté le 24 juin)

- Saint Jean-Baptiste de La Salle (°1651 - † 1719), prêtre français, fondateur des frères des écoles chrétiennes (fêté le 7 avril)

- Saint Jean Berchmans, étudiant jésuite belge

- Saint Jean Bosco (°1815 - †1888), prêtre italien, fondateur des salésiens et des salésiennes voués à l'éducation des enfants pauvres

- Saint Jean Chrysostome

- Saint Jean de Brébeuf

- Saint Jean Calabria

- Saint Jean de Dieu

- Saint Jean XXIII pape de 1958 à 1963. Il introduit le concile Vatican II.

- Saint Jean Macias (fêté le 16 septembre)

- Saint Jean de Matha

- Saint Jean de Saint-Facond (fêté le 12 juin)

- Saint Jean Eudes (fêté le 19 août)

- Saint Jean-François Régis (fêté le 16 juin)

- Saint Jean le Silenciaire († 558), originaire d'Arménie, il bâtit un petit monastère d'une dizaine de moines à Nicopolis ; après quelques années d'épiscopat à Colonie, il se retira dans la grande laure de Saint Sabbas en Palestine (fêté le 7 décembre).

- Saint Jean-Louis Bonnard, l'un des 117 Martyrs du Viêt-Nam

- Saint Jean l'Évangéliste, apôtre (fêté le 27 décembre)

- Saint Jean Porte latine (fêté le 6 mai)

- Saint Jean-Gabriel Perboyre (fêté le 11 septembre)

- Saint Jean-Marie Vianney dit Curé d'Ars (fêté le 4 août)

- Saint Jean-Paul II (fêté le 22 octobre)

- Sainte Jeanne de France, reine de France (fêtée le 4 février)

- Sainte Jeanne-Antide Thouret (fêtée le 23 mai)

- Sainte Jeanne d'Arc (fêtée le 30 mai)

- Sainte Jeanne Beretta Molla (fêtée le 28 avril)

- Sainte Jeanne-Élisabeth Bichier des Ages (fêtée le 26 août)

- Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve

- Sainte Jeanne-Françoise de Chantal (°1572 - †1641) (fêtée le 12 août)

- Sainte Jeanne la Myrophore (fêtée le 24 mai)

- Saint Jérémie (fêté le 1er mai)

- Saint Jérôme de Stridon (fêté le 30 septembre)

- Saint Jérôme Emilien (fêté le 8 février)

- Saint Job (fêté le 10 mai)

- Saint Joachim

- Sainte Joaquina Vedruna (°1783- † 1854) (fêtée le 19 mai)

- Saint Joël (fêté le 13 juillet)

- Saint John Ogilvie (fêté le 10 mars)

- Saint John Sarkander

- Saint Jonas (fêté le 29 mars)

- Saint Jonas de Kiev

- Saint Jory

- Saint Josaphat (fêté le 27 novembre)

- Saint José de Anchieta

- Saint José Gabriel del Rosario Brochero

- Saint José Luis Sanchez del Rio

- Saint Josemaría Escrivá de Balaguer (fêté le 26 juin)

- Saint Joseph (fêté le 19 mars)

- Saint Joseph de Cupertino

- Saint Joseph de Leonessa

- Saint Joseph Freinademetz, missionnaire en Chine

- Saint Joseph Marello, évêque italien, fondateur de congrégation

- Saint Joseph Nguyên Duy Khang († 1864), décapité, dans la persécution de l’empereur Tự Đức (fêté le 6 décembre)

- Saint Joseph Oriol, prêtre espagnol, thaumaturge

- Saint Joseph Vaz

- Sainte Joséphine Bakhita

- Saint Josse

- Saint Jovite

- Saint Juan Grande Roman (fêté le 3 juin)

- Saint Jude (fêté le 28 octobre)

- Saint Judicaël (fêté le 17 décembre)

- Sainte Judith (fêtée le 5 mai)

- Saint Jules, martyr,

- Saint Jules, pape (fêté le 12 avril)

- Sainte Julie de Corse (fêtée le 22 mai)

- Sainte Julie Billiart (fêtée le 8 avril)

- Saint Julien (fêté le 2 août)

- Saint Julien (fêté le 27 janvier)

- Saint Julien de Brioude (fêté le 28 août)

- Saint Julien l'Hospitalier (fêté le 9 janvier)

- Sainte Julienne de Cornillon

- Sainte Juliette (fêtée le 30 juillet)

- Saint Junípero Serra

- Saint Juste de Cantorbéry (fêté le 14 octobre)

- Saint Juste de Beauvais (fêté le 18 octobre)

- Saint Justin de Naplouse (fêté le 1er juin)

- Saint Justin de Jacobis (fêté le 31 juillet)

- Sainte Justine d'Arezzo (fêtée le 12 mars)

- Sainte Justine de Padoue (Ier siècle), martyr (fêtée le 7 octobre)

- Sainte Justine de Nicomédie († 304), martyr ;

- Saint Juvin, du IXe siècle, fêté le 3 octobre.

- Saint Jacques Berthieu

K

- Sainte Kateri Tekakwitha (fêtée le 17 avril)

- Saint Kevin († 618) (fêté le 3 juin)

- Saint Kieran de Clonmacnoise (°515 - † 550) (fêté le 9 septembre)

- Saint Kieran de Saighir (fêté le 5 mars)

- Sainte Kinga de Pologne (fêtée le 24 juillet)

- Saint Kizito, martyr ougandais (fêtée le 3 juin)

- Saint Kuriakose Elias Chavara

L

- Saint Laetus (fêté le 6 septembre)

- Saint Lambert

- Sainte Landrade de Munsterbilzen

- Saint Landry de Paris

- Saint Laud de Coutances ou saint Lô (fêté le 22 septembre)

- Sainte Larissa (fêtée le 26 mars)

- Sainte Laura Montoya

- Sainte Laura Vicuña († 1904), élève de 12 ans chez les Salésiennes d'Argentine

- Sainte Laure de Cordoue († 854) (fêtée le 19 octobre)

- Saint Laurent de Rome (fêté le 10 août)

- Saint Laurent de Cantorbéry (fêté le 2 février)

- Saint Laurent Imbert

- Saint Lazare de Béthanie

- Saint Léandre de Séville

- Saint Léger d'Autun, martyr

- Saint Léobon de Salagnac (fêté le 13 octobre)

- Saint Léon, évêque de Sens vers 533 - 538 ou 541

- Saint Léon Ier, docteur de l'Église (fêté le 10 novembre)

- Saint Léon II (fêté le 3 juillet)

- Saint Léon III (fêté le 12 juin)

- Saint Léon IV (fêté le 17 juillet)

- Saint Léon IX (fêté le 19 avril)

- Saint Léon de Carentan (fêté le 1er mars)

- Saint Léonard de Noblac (fêté le 6 novembre)

- Saint Léonard de Port-Maurice (fêté le 26 novembre)

- Saint Leonardo Murialdo (fêté le 30 mars)

- Saint Léonce

- Sainte Léonie Aviat

- Saint Léopold Mandic (fêté le 30 juillet)

- Saint Lié de MicyLié de Micy, (fêté le 5 novembre)

- Saint Liboire du Mans (fêté le 23 juillet)

- Saint Lin

- Saint Lizier de Couserans, ou Saint Glycerius (fêté le 27 août)

- Saint Longin (fêté le 21 juillet)

- Saint Loubouer (fêté le 19 avril)

- Saint Louis Bertrand, missionnaire espagnol (fêté le 9 octobre)

- Saint Louis (fêté le 25 août)

- Saint Louis de Toulouse (fêté le 19 août)

- Saint Louis de Gonzagues

- Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

- Sainte Louise de Marillac

- Saint Louis Martin

- Saint Louis Versiglia, Groupe des Martyrs de Chine

- Saint Loup de Bayeux (fêté le 25 octobre)

- Saint Loup de Soissons

- Saint Loup de Troyes

- Saint Louvent (fêté le 22 octobre)

- Saint Luc (fêté le 18 octobre)

- Sainte Lucie de Syracuse (fêtée le 13 décembre)

- Sainte Lucia Filippini (fêtée le 25 mars)

- Saint Lucien d'Antioche

- Saint Lucien de Beauvais

- Saint Ludan

- Saint Ludovic de Casoria

- Saint Ludovic Pavoni

- Saint Luigi Scrosoppi

- Sainte Lutgarde de Tongres

- Sainte Lydie (fêtée le 3 août en Occident et le 20 mai en Orient )

M

- Saint Macaire de Scété

- Saint Maclou

- Sainte Macre (fêtée le 6 janvier)

- Sainte Macrine l'Ancienne (270° –†340) (fêtée le 14 janvier)

- Sainte Macrine la Jeune (324 - †379) (fêtée le 19 juillet)

- Sainte Madeleine de Canossa

- Sainte Madeleine-Sophie Barat (°1779 - †1865) (fêtée le 25 mai)

- Saint Maëul ou Mayeul

- Saint Mamertin, évêque d'Auxerre

- Saint Manuel González García

- Saint Mansuy, 1er évêque de Toul

- Sainte Maravillas de Jesús (°1891- † 1974) (fêtée le 11 décembre)

- Saint Marc, évangéliste (fêté le 25 avril)

- Saint Marc, pape (fêté le 7 octobre)

- Saint Marcel

- Sainte Marcelle (fêtée le 31 janvier)

- Saint Marcellin, pape

- Saint Marcellin de Carthage

- Saint Marcellin Champagnat (°1789-†1840)

- Sainte Marcienne de Césarée (†303),, vierge et martyr

- Sainte Marguerite d'Antioche ou Sainte Marine ou Sainte Marina

- Sainte Marguerite d'Écosse

- Sainte Marguerite d'Youville

- Sainte Marguerite de Cortone

- Sainte Marguerite-Marie Alacoque

- Sainte Marguerite Bourgeoys

- Sainte Maria Goretti

- Sainte Maria Guadalupe Garcia Zavala

- Sainte Maria Crescentia Hoess

- Sainte Mariam Baouardy

- Sainte Marie, ou Vierge Marie ou Mère de Dieu ou Mère de Jésus ou Immaculée Conception (fêtée le 15 août)

- Sainte Marie de Béthanie (fêtée le 29 juillet)

- Sainte Marie l'Égyptienne

- Sainte Marie de l'Immaculée de la Croix

- Sainte Marie de l'Incarnation

- Sainte Marie-Alphonsine Danil Ghattas

- Sainte Marie-Christine de l'Immaculée-Conception

- Sainte Marie-Crucifiée de Rosa

- Sainte Marie-Françoise des Cinq-Plaies

- Sainte Marie-Josèphe Rossello († 1880).

- Sainte Marie-Madeleine (fêtée le 22 juillet)

- Sainte Marie-Madeleine de Pazzi (°1566- † 1607) (fêtée le 25 mai)

- Saint Marien

- Saint Marina

- Sainte Marina

- Sainte Marine

- Sainte Marthe (fêtée le 29 juillet)

- Saint Martial de Limoges

- Saint Martin de Brive (fêté le 9 août) (°v.356 - † 407) premier apôtre de Brive-la-Gaillarde

- Saint Martin de Porrès

- Saint Martin de Tours († 397)

- Saint Martin de Vertou (fêté le 24 octobre) (°527 - † 601) fondateur de l'abbaye de Vertou

- Martyrs canadiens (XVIIIe siècle), voir saint Charles Garnier

- Saints Martyrs d'Afrique (Ve siècle), périrent par la main des Vandales ariens, en particulier sous Genséric de 429 à 455 et sous Hunéric et Gunthamund de 477 à 496 (fêtés le 7 décembre)

- Saint Mary

- Saint Materne

- Saint Mathias

- Saint Mathurin (fêté le 1er novembre)

- Saint Matthieu (fêté le 21 septembre en Occident et le 16 novembre en Orient)

- Saint Maur (fêté le 15 janvier)

- Saint Maurice d'Agaune (fêté le 22 septembre)

- Saint Maxime d'Évreux

- Saint Maxime d'Andrinople († 305 à 311), martyr (fêté le 19 février)

- Saint Maxime de Carthage (IIIe siècle), martyr avec Térence, Pompée, Africain et 36 autres compagnons (fêté le 10 avril et le 28 octobre)

- Saint Maxime le Confesseur († 662), moine (fêté le 21 janvier [dies natalis] et le 13 août [translation de reliques])

- Saint Maxime de Constantinople († 229), patriarche (fêté le 17 novembre)

- Saint Maxime de Durostorum, martyr (fêté le 13 avril et le 2 août, translation de reliques)

- Saint Maxime d'Évreux (IVe siècle), martyr avec saint Vénérand (fêté le 25 mai)

- Saint Maxime de Kiev († 1305), d'origine grecque, métropolite de Kiev de 1285 à 1305, puis de toute l'église russe en 1283,

- Saint Maxime le Marchand († 251), martyr (fêté le 30 avril)

- Saint Maxime de Riez, évêque (fêté le 27 novembre)

- Saint Maxime de Rome († 229), martyr avec les saints Tiburce, Valérien et Cécile (fêtés le 14 avril et le 22 novembre)

- Saint Maxime de Turin (fêté le 25 juin)

- Sainte Maxime (fêtée le 14 avril)

- Saint Maximilien Kolbe

- Saint Mayeul

- Saint Médard de Noyon

- Sainte Ménehould (fêtée le 14 octobre)

- Saint Mesmin l'ancien (ou Maximin de Micy), 2e abbé (510-520) du monastère de Saint-Mesmin de Micy

- Saint Michel Garicoïts

- Sainte Monique (fêtée le 27 août)

- Saint Monon de Nassogne

- Saint Maron, moine chrétien syriaque du IVe siècle, fondateur de l'Église maronite et saint patron du Liban (fêté le 9 février)

N

- Saint Nabor

- Sainte Nadège de Rome, vierge et martyr à Rome sous Hadrien (fêtée le 18 septembre)

- Sainte Namadie

- Saint Namphase

- Saint Narno († v 345), premier évêque de Bergame. (fêté le 27 août)

- Sainte Nathalie (fêtée le 27 juillet)

- Saint Nazaire

- Saint Nectaire (fêté le 9 décembre)

- Saint Pierre-François Néron

- Saint Nicaise

- Saint Nicolas Caramos ou Cassetis († 1657), martyr à Izmir par la main des Musulmans (fêté le 6 décembre).

- Saint Nicolas de Flue (°1417 - † 1487), ermite suisse

- Saint Nicolas de Longobardi

- Saint Nicolas de Myre (IVe siècle), archevêque (fêté le 6 décembre)

- Saint Nicolas le Studite († 868)

- Saint Nicolas de Tolentino (°1245 – † 1305), moine de l'Ordre des Ermites de Saint Augustin,

- Saint Nil de Stolbensk († 1554), disciple de saint Sabas de Pskov en Russie, ermite sur l'île déserte de Stolbensk sur le lac Seliger (fêté le 7 décembre)

- Saint Nimatullah, moine libanais maronite (fêté le 14 décembre)

- Saint Norbert de Xanten (°1080 - † 1134)

- Saint Nathy d'Achonry abbé-évêque irlandais mort en 610 canonisé le 19 juin 1902, fêté le 9 août

- Saint Nuno Álvares Pereira (°1360- † 1431) (fêté le 6 novembre)

O

- Saint Océan

- Sainte Odile de Hohenbourg (fêtée le 13 décembre)

- Saint Odilon de Cluny

- Saint Odon (fêté le 14 janvier)

- Saint Odran (fêté le 27 octobre)

- Saint Olaf (fêté le 29 juillet)

- Saint Olivier (fêté le 12 juillet)

- Saint Omer (fêté le 9 septembre)

- Saint Onésime (fêté le 16 février)

- Saint Onuphre l'Anachorète (fêté le 12 juin)

- Sainte Opportune (fêtée le 22 avril)

- Saint Optat de Milève

- Sainte Oranne d'Eschweiler (fêtée le 15 septembre)

- Saint Osmond de Sées (fêté le 4 décembre)

- Saint Ostian ("fêté le 30 juin, Saint Patron des enfants de coeur, évangélisa l'Ardèche")

- Saint Ouen (fêté le 24 août)

- Saint Ours ou en latin Ursus On compte au moins sept saints de ce nom[16].

- Saint Ours de Soleure, fin IIIe siècle, martyr de la légion thébaine (fêté le 30 septembre)

- Saint Ours d'Aoste, VIe siècle, évêque, la cathédrale de la ville lui est dédiée (fêté le 1er février et le 17 juin)

- Saint Ours d'Auxerre, 508, évêque (fêté le 30 juillet)

- Saint Ours de Fano, 639, évêque en Italie (fêté le 15 mai)

- Saint Ours de Loches, Ve siècle (fêté le 27 juillet)

- Saint Ours de Ravenne, 396 ou 398, évêque en Italie (fête le 13 avril)

- Saint Ours de Toul, Ve siècle. Il accueille Clovis à son retour de Tolbiac et désigne l’un de ses prêtres, s. Waast, pour le catéchiser (fêté le 1er mars anciennement et le 4 septembre au XXe siècle)

- Saint Ours de Troyes, 426 (fête le 27 juillet)

P

- Saint Pacien de Barcelone

- Saint Pablo de Granges, fêté toute l'année

- Saint Pacôme le Grand, Abbé, fêté le 9 mai

- Saint Padre Pio, fêté le 23 septembre

- Saint Palais ou Pallade († après 596), Évêque de Saintes, fêté le 7 octobre

- Saint Pammaque, sénateur romain (†410)

- Saint Pamphile de Césarée(†310)

- Saint Pancrace

- Saint Pantaléon de Nicomédie

- Saint Pascal Baylon (1540-1592), confesseur, fêté le 17 mai

- Saint Paschase Radbert,(† 865), abbé, fêté le 26 avril

- Saint Pasquier de Nantes ou Pascharius 20e évêque de Nantes

- Saint Pasteur

- Saint Patern de Vannes, 1er évêque de Vannes.

- Saint Paterne d'Avranches

- Saint Patient de Lyon

- Saint Patient de Metz, (fête le 8 janvier)

- Saint Patrick ou Patrice

- Saint Paul, martyr († 362)

- Saint Paul VI

- Saint Paul de Tarse

- Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs au Japon en 1597

- Saint Paulin de Nole

- Sainte Pauline

- Saint Paul de la Croix (fêté le 19 octobre)

- Saint Pedro Poveda Castroverde, fêté le 28 juillet

- Sainte Pélagie

- Saint Pérégrin Laziosi

- Saint Perpet ou Perpétue († 491), Évêque de Tours, fêté le 9 avril

- Sainte Pétronille

- Saint Philémon (Ier siècle), fêté le 22 novembre

- Saint Philibert de Tournus

- Saint Philippe

- Saint Philippe Benizi

- Saint Philippe Néri (°1515 - † 1595)

- Saint Pie V (°1504 - † 1572), pape, fêté le 30 avril.

- Saint Pie X (°1835 - † 1914), pape, fêté le 21 août.

- Saint Pierre, apôtre

- Saint Pierre Canisius (°1521 - † 1597), Docteur de l'Église

- Saint Pierre Chanel

- Saint Pierre Chrysologue

- Saint Pierre Claver (°1580 - † 1654), fêté le 9 septembre

- Saint Pierre Favre

- Saint Pierre Fourier

- Saint Pier Giorgio Frassati († 1925) (fêté le 4 juillet)

- Saint Pierre-Julien Eymard

- Saint Pierre de Betancur

- Saint Pierre de Vérone

- Saint Pierre Thomas (°1305- † 1366), patriarche de Jérusalem (fêté le 6 janvier)

- Saint Placide

- Saint Polycarpe de Smyrne

- Saint Polychronius (IVe siècle), prêtre qui aurait assisté au concile de Nicée et aurait contré las arianistes; il aurait été assassiné par des extrémistes arianistes sous le règne de l'empereur Constantin II

- Saint Polyeucte de Mélitène

- Saint Pothin de Lyon

- Sainte Praxède

- Saint Prétextat, évêque de Rouen, martyr

- Saint Priest (Saint Prix), évêque de Clermont.

- Saint Prince de Soissons

- Saint Privat († vers 260), martyr

- Saint Procope de Sázava

- Saint Prosdocime de Padoue (fêté le 7 novembre)

- Saint Prosper (fêté le 25 juin).

- Saint Protais

- Sainte Pudentienne

Q

- Saint Quentin (fêté le 31 octobre)

- Saint Quirice (fêté le 12 septembre)

- Saint Quirille (fêté le 30 avril)

- Saint Quirin de Neuss (fêté le 30 mars)

- Saint Quirin de Rouen-Malmédy (fêté le 11 octobre)

- Sainte Quitterie (fêtée le 22 mai)

R

- Sainte Radegonde de Poitiers (fêtée le 13 août)

- Sainte Radegonde de Chelles

- Sainte Rafqa, religieuse maronite du Liban (fêtée le 23 mars)

- Saint Ragnebert

- Saint Rahy

- Saint Raphaël (archange)

- Saint Raphaël Guízar Valencia

- Sainte Raphaelle Porras y Ayllon (fêtée le 6 janvier)

- Saint Raphaël Kalinowski (°1835- † 1907) (fêtée le 19 novembre)

- Saint Raymond Nonnat,

- Saint Regnobert de Bayeux

- Saint Remi de Reims, archevêque (fêté le 1er octobre)

- Sainte Reine (fêtée le 7 septembre)

- Saint Remacle (fêté le 3 septembre)

- Sainte Renelde de Saintes (fêtée le 16 juillet)

- Saint René Goupil (fêté le 18 novembre)

- Sainte Réparate

- Sainte Restitute

- Saint Richard Pampuri

- Saint Richard de Saint-Anne

- Sainte Rictrude de Marchiennes (fêtée le 12 mai)

- Sainte Rita de Cascia ou Sainte Rita, (fêtée le 22 mai)

- Saint Robert (fêté le 30 avril)

- Saint Robert Bellarmin (fêté le 29 avril)

- Saint Robert de Molesme (fêté le 21 mars)

- Saint Robert de Newminster (fêté le 7 juin)

- Saint Roch de Montpellier (fêté le 16 août)

- Saint Rogatien de Nantes, martyr (fêté le 24 mai)

- Sainte Rolende (fêtée le 14 mai)

- Saint Romain (fêté le 28 février)

- Saint Romuald de Ravenne († ), ermite-prophète, fondateur de l'ordre camaldule, le dernier des pères du désert

- Saint Romaric (fêté le 10 décembre)

- Saint Romolo, évêque de Gênes

- Sainte Rosa Venerini (fêtée le 7 mai)

- Sainte Rosalie de Palerme, ermite (fêtée le 4 septembre et le 15 juillet à Palerme)

- Sainte Rose Philippine Duchesne

- Sainte Rose de Lima (fêtée le 23 août ou le 30 août)

- Sainte Rose de Viterbe (fêtée le 4 septembre)

- Saint Ruf de Metz (fêté le 7 novembre)

S

- Saint Sabas le Sanctifié († 531), né en Cappadoce, abbé en Palestine (fêté le 5 décembre)

- Saint Sabas de Kalymnos († 1948), originaire de Thrace orientale (fêté le 7 avril)

- Saint Sabas de Pskov († 1495), probablement originaire de Serbie (fêté le 28 août)

- Saint Sabas de Serbie († 1271), moine au mont Athos, archevêque d'Ipeck (fêté le 8 février et le 14 janvier)

- Saint Sabas de Zvenigorod († 1407), disciple de saint Serge de Radonège en Russie (fêté le 3 décembre)

- Saint Sabas le Goth († 372), martyr (fêté le 12 avril)

- Saint Sabin de Bari (Ve siècle), évêque

- Saint Sabin de Plaisance († 420), évêque

- Saint Sabin de Poitou, ermite

- Saint Sabin de Spolète († 303 ?), martyr à Spolète (fêté le 7 décembre)

- Sainte Sabine,(fêtée le 29 août)

- Saint Salomon Leclercq

- Saint Saturnin de Toulouse,

- Saint Savinien

- Sainte Scolastique sœur de saint Benoît de Nursie (fêtée le 10 février)

- Saint Sébastien (fêté le 20 janvier en Occident et le 18 décembre en Orient)

- Saint Second d'Asti fêté le 29 mars

- Sainte Ségolène (fêtée le 24 juillet)

- Sainte Ségolène (fêtée le 24 juillet)

- Saint Selve ou Saint Sylve (°360- †400), évêque de Toulouse (fêté le 31 mai)

- Saint Serf ou Servus († vers 483), esclave anonyme, martyr en Afrique par la main des Vandales Ariens sous Hunéric (fêté le 7 décembre)

- Saint Sever († vers 407), évangélisateur de la Novempopulanie (fêté le 3 novembre)

- Saint Séverin

- Saint Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont-Ferrand, poète

- Saint Sidoine de Jumièges, abbé normand

- Saint Sigismond

- Saint Silvère († vers 537), pape et martyr

- Saint Silvestre

- Saint Similien ou Sabin, 3e évêque de Nantes

- Saint Siméon († vers 850), prêtre, ermite à Vaucé, non loin de Domfront dans le Passais (Maine) (fêté le 7 décembre)

- Saint Simon, apôtre (fêté le 28 octobre en Occident et le 1er juillet en Orient)

- Saint Simon Stock (°1164- † 1265) (fêté le 16 mai)

- Saint Simon de Lipnica

- Sainte Simone (fêtée le 28 octobre)

- Saint Sinice de Reims, 2e évêque de Reims en 280

- Saint Sixte Ier, pape de 117 à 129

- Saint Sixte II, pape de 257 à 258

- Saint Sixte, premier évêque de Reims en 260

- Sainte Sophie de Thrace

- Saint Spire ou saint Exupère, Évêque de Toulouse, successeur de saint Selve

- Saint Spyridon de Trimythonte, évêque à Chypre

- Saint Stanislas Papczyński

- Saint Stanislas (°1030 - †1079), évêque de Cracovie

- Saint Stanislas Kostka (°1550 - †1568), novice jésuite, polonais

- Saint Sulpice le Pieux

- Saint Sulpice-Sévère

- Sainte Sunniva de Selje, sainte norvégienne du Xe siècle

- Sainte Sveva da Montefeltro (ou Serafina Sforza)

- Sainte Sylvie de Rome, mère de Grégoire Ier

- Saint Sylvestre (fêté le 31 décembre en Occident et le 2 janvier en Orient)

- Saint Sylvestre Guzzolini (fêté le 26 novembre)

- Saint Symphorien d'Autun, martyr

T

- Saint Tanguy de Locmazhé (fêté le 19 novembre)

- Saint Tarcisius de Rome

- Sainte Tatiana (fêtée le 12 janvier)

- Saint Taurin d'Évreux

- Sainte Teresa de Calcutta (fêtée le 5 septembre)

- Saint Theau (disciple de saint Éloi, VIe siècle)

- Saint Théophile d'Antioche († 181 ou 185), septième évêque d'Antioche (fêté aussi le 13 octobre en Orient)

- Saint Théophile de Corte

- Saint Théodore Studite

- Saint Théodore, soldat romain, martyr en Turquie, décapité pour sa foi (fêté le 9 novembre)

- Saint Thibaut de Provins

- Saint Thibaut de Marly

- Sainte Thérèse d'Avila (°1515- † 1582) (fêtée le 15 octobre)

- Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou sainte Thérèse de Lisieux (°1873- † 1897) (fêtée le 1er octobre)

- Sainte Thérèse des Andes (°1900- † 1920) (fêtée le 12 avril)

- Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix Edith Stein (°1891- † 1942) (fêtée le 9 août)

- Sainte Thérèse Couderc (fêtée le 26 septembre)

- Sainte Thérèse-Marguerite du Sacré Cœur de Jésus (°1747- † 1770) (fêtée le 7 mars)

- Sainte Thérèse de Portugal

- Sainte Thérèse de Jésus Ibars

- Sainte Thérèse de la Trinité

- Saint Thierry (fêté le 1er juillet)

- Saint Thomas

- Saint Thomas d'Aquin

- Saint Thomas de Canterbury ou saint Thomas Becket

- Saint Thomas More

- Saint Thomas de Villeneuve

- Saint Thomas de Tibériopolis († 361), diacre martyr (fêté le 28 novembre).

- Saint Thomas Ier de Constantinople († 610), patriarche (fêté le 21 mars).

- Saint Thomas II de Constantinople († 668), patriarche dit Thomas le Nouveau (fêté le 15 novembre).

- Saint Thomas de Cori (fêté le 11 janvier)

- Saint Thomas Defourkinos († 912), higoumène (fêté le 10 décembre)

- Saint Thomas de Maléon (IXe siècle ou Xe siècle), moine (fêté le 7 juillet).

- Saint Timothée d'Éphèse

- Saint Trivier de Thérouanne

- Saint Tropez ou Torpes ou Torpetius († vers 68), chevalier romain décapité sous Néron (fêté le 17 mai).

- Saint Trudpert

- Saint Tugdual de Tréguier, l’un de sept saints fondateurs de la Bretagne (fêté le 30 novembre).

U

- Sainte Ulphe

- Saint Ulrich d'Augsbourg

- Saint Urbain

- Saint Ursin de Bourges

- Saint Ursmer de Lobbes

- Sainte Ursule de Cologne

- Sainte Ursule Ledóchowska

V

- Saint Vaast d'Arras

- Saint Valbert, moine né vers 595, mort le . Disciple de Saint-Colomban, il succéda à Saint-Eustache et fut dès 629 le troisième abbé de Luxeuil

- Saint Valentin (fêté le 14 février) aussi connu comme Saint Valentin de Terni ou Saint Valentin de Rome

- Sainte Valentine (fêté le 25 juillet) Martyre à Césarée de Palestine (✝ 308)

- Sainte Valérie

- Saint Valerius Ve siècle, premier évêque du Couserans

- Saint Venceslas

- Sainte Vérène

- Sainte Véronique

- Sainte Véronique Giuliani

- Saint Victor de Marseille

- Saint Victor de Plaisance († 375), évêque de Plaisance ; après les persécutions, il défendit la doctrine catholique contre l'hérésie des Ariens (fêté le 7 décembre)

- Saint Victrice de Rouen

- Saint Vigile d'Auxerre

- Saint Vigor de Bayeux

- Saint Vincent de Paul

- Saint Vincent Ferrier

- Saint Vincent Kadlubek

- Saint Vincent Pallotti

- Saint Vincent d'Embrun

- Saint Vincent de Soignies

- Saint Vincent-Marie Strambi

- Saint Vincent de Saragosse

- Saint Vincenzo Grossi

- Saint Virgile de Salzbourg (fêté le 27 novembre)

- Sainte Virginie Centurione Bracelli (°1587 - †1651), canonisée en 2003 par le pape Jean-Paul II

- Sainte Vivienne

- Saint Vital de Bologne

- Saint Vital de Gaza

- Saint Vital de Ravenne (fêté le 28 avril)

- Saint Vital de Salzbourg

- Saint Vorles de Marcenay

- Saint Vulbas

- Saint Vulfric

W

- Saint Walbert

- Saint Wilfried

- Saint Waneng de Fécamp

- Saint Wandrille

- Sainte Waudru

- Saint Wanceslas

- Sainte Wilgeforte

- Sainte Wivine de Grand-Bigard

- Saint Wolfgang de Ratisbonne

- Saint Wulfram de Sens

- Saint Wulphy

X

- Saint Xavier, fêté le 3 décembre

- Saint Xénophon, sénateur de Constantinople (fêté le 26 janvier)

- Saint Xiste, autre nom de Saint Sixte Ier

Y

- Sainte Yolande (°1196-†1233) (fêtée le 17 décembre), reine de Hongrie

- Saint Yrieix, † 591 (fêté le 25 août)

- Saint Yves Hélory de Kermartin (fêté le 19 mai)

Z

- Saint Zacharie

- Sainte Zdislava de Lemberk

- Sainte Zélie Martin

- Saint Zénaïde (fêté le 11 octobre)

- Saint Zénobe de Florence

- Saint Zénon,_tribun_de_l'armée_romaine

- Saint Zénon de Vérone

- Sainte Zita de Lucques

- Sainte Zoé de Rome (fêtée le 5 juillet)

- Saint Zotique (fêté le 23 décembre)

Notes et références

- F. François Marie-Létel, « De la conversion à la sainteté », sur La Croix, (consulté le )

- « Equipollente: Définition », sur cardinal-balthasar.com (consulté le )

- « Radio Swiss Pop - Musiciens », sur www.radioswisspop.ch (consulté le )

- « Messe d'action de grâce pour la canonisation équipollente de deux saints canadiens (12 octobre 2014) | François », sur w2.vatican.va (consulté le )

- « Annonce de la canonisation de Marie de l'Incarnation - Ursulines de l'Union Romaine », sur ursulines.union.romaine.catholique.fr (consulté le )

- « Canonisation de François de Laval et de Marie de l’Incarnation: message de l'AECQ », sur Œuvres Pontificales Missionnaires (consulté le )

- « La canonisation de Pierre Favre, son contexte - Jésuites de Belgique francophone et du Luxembourg », sur www.jesuites.be (consulté le )

- « Audience générale du 13 octobre 2010: Bienheureuse Angèle de Foligno | BENOÎT XVI », sur w2.vatican.va (consulté le )

- « Trois nouveaux saints, dont deux franco-québécois », sur www.la-croix.com (consulté le )

- « Canonisation de Kateri Tekakwitha: une Sainte ambiguë | Jean-Christophe Laurence | Actualités », sur La Presse (consulté le )

- « Le pape François brade-t-il la sainteté ? - Chrétiens en débat - La Vie », sur www.lavie.fr (consulté le )

- « Apôtres de l’Amérique », sur www.osservatoreromano.va (consulté le )

- « En quelques mois, six nouveaux saints par canonisation équipollente - Délit d'im@ges », sur Délit d'im@ges (consulté le )

- L'Église catholique parle de leur "naissance au ciel", cf. site du Vatican, La naissance au ciel de saint Etienne.

- Jean-Claude Petit, Jean-Claude Breton, Seul ou avec les autres ? Le salut chrétien à l'épreuve de la solidarité, Les Éditions Fides, , p. 154

- Saint-Ours est le nom d'un village sur les bords du Richelieu au Québec, Canada, selon http://www.operabaroque.fr/Saints.htm

Voir aussi

Ouvrages de références

- De probatis sanctorum historiis, Surius (1576) ;

- Flos sanctorum (Fleurs des vies des saints), Ribadeneira (1599-1601) ;

- Acta Sanctorum (Actes des Saints), Bollandistes (1643-) ;

- Les Nouvelles fleurs des vies des Saints, d'après Ribadeneira, père Simon Martin (1650) ;

- Vies de plusieurs saints illustres, Tillemont (1664) ;

- Les Vies des Saints, d'après Simon Martin, père Giry (1683) ;

- Les vies des saints avec l'histoire de leur culte, Adrien Baillet (1701) ;

- Les Vies des saints pour tous les jours de l'année, père Croiset (1723) ;

- Vie des pères, martyrs, et autres principaux saints, Alban Butler (1759-1759), traduit en français par Godescard ;

- Vies des Saints pour tous les jours de l'année, Rohrbacher (1853) ;

- Les Petits Bollandistes, Paul Guérin (1865).

Ouvrages en ligne en libre accès Gallica

- Les petits Bollandistes : vies des saints, d'après les Bollandistes par Paul Guérin, vies des saints de l'ancien et du nouveau testament, Paris, 1870 - 17 volumes (voir surtout le volume 17 qui contient la table générale).

- Dictionnaire hagiographique, ou Vie des saints et des bienheureux honorés en tout temps et en tous lieux depuis la naissance du christianisme jusqu'à nos jours avec un Supplément pour les saints personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament et des divers âges de l'Église par M. l'abbé Pétin, Paris, Migne, 1850

- Dictionnaire d'hagiographie, mis à jour à l'aide des travaux les plus récents par Dom Baudot, Paris, Bloud et Gay, 1925

- Dictionnaire de patrologie, ou Répertoire historique, bibliographique, analytique et critique des saints pères, des docteurs... par l'abbé A. Sevestre, ... publ. par M. l'abbé Migne, Petit-Montrouge, 1851-1855

- Albert Dufourcq, Étude sur les Gesta Martyrum romains, Paris, Albert Fontemoing éditeur, coll. « Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome no 83 », , 441 p. (lire en ligne)

Ouvrages du commerce

- Dictionnaire des Saints, pour chaque saint : son histoire, sa prière, Émilie Bonvin, Ed. Exclusif 2005, (ISBN 978-2-84891-034-5)

- Dictionnaire des dieux, des saints et des hommes, Pierre Chavot, Archipel, 2008, (ISBN 978-2-8098-0113-2)

- La Fleur des Saints ou Vie des Saints pour chaque jour de l'année, Omer Englebert, Albin Michel, 1980.

- Guide des saints et de leurs attributs : reconnaître et identifier plus de 700 figures chrétiennes, Galimard Flavigny Bertrand, Nimes, De Vecchi, 2014, (ISBN 978-2-73289-744-8)

Articles connexes

- Anthropologie religieuse

- Béatification

- Canonisation

- Calendrier romain général

- Calendrier romain général 1960

- Confesseur de la foi

- Liste de saints

- Liste des saints du XXe siècle

- Liste des saints du XIXe siècle

- Familles de saints

- Liste des saints bretons

- Liste des saints du Carmel

- Listes des saints issus des familles princières

- Liste des saints de l'Église orthodoxe

- Liste de saints patrons

- Martyrs de Gorcum

- Martyr

- Mégalomartyr

- Odeur de sainteté

- Sanctoral celte

- Santeria

- Vénérable