Abbaye de Mozac

L'abbaye Saint-Pierre-et-Saint-Caprais de Mozac, plus communément appelée abbaye de Mozac (ou Mozat), est l'une des plus anciennes et des plus importantes abbayes de Basse-Auvergne. Située à Mozac (près de Riom dans le Puy-de-Dôme), elle est fondée à la fin du VIIe siècle et régie dès l'origine par la règle de saint Benoît. Elle est rattachée à l'abbaye de Cluny en 1095 et porte le titre d'« abbaye royale » (sous la protection du roi de France). Les moines la quittent à la Révolution et l'abbatiale devient l'église paroissiale unique du village de Mozac en 1790.

| Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Caprais de Mozac | ||||

Façade nord et clocher-porche de l'église. | ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | |||

| Type | Abbatiale | |||

| Rattachement | Archidiocèse de Clermont, abbaye royale de 764 à 1790, dépendance de l'abbaye de Cluny de 1095 à 1790 | |||

| Début de la construction | XIe siècle | |||

| Fin des travaux | XVe siècle | |||

| Style dominant | Préroman (crypte et porche occidental) Roman (façade Nord et nef) Gothique (bas-côté sud, cloître, transept, chœur) |

|||

| Protection |

|

|||

| Site web | www.mozac.com | |||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | |||

| Département | Puy-de-Dôme | |||

| Ville | Mozac | |||

| Coordonnées | 45° 53′ 26″ nord, 3° 05′ 39″ est | |||

| Géolocalisation sur la carte : Puy-de-Dôme

Géolocalisation sur la carte : Auvergne

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

L'église abbatiale et les bâtiments conventuels autour de l'ancien cloître sont un haut-lieu de l'architecture romane et sont classés monuments historiques[1]. L'abbaye est inscrite dans le « Grand itinéraire culturel européen » comme un des sites clunisiens emblématiques[2], label décerné par le Conseil de l'Europe à la Fédération européenne des sites clunisiens dont fait partie la commune de Mozac.

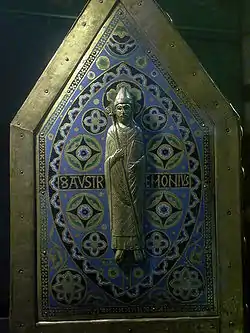

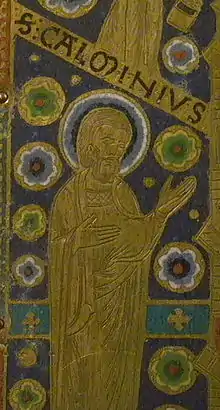

La grande renommée de l'abbaye est due à la qualité de la facture de ses chapiteaux romans, à sa crypte préromane découverte en 1849 et à la conservation de la châsse de son fondateur, saint Calmin, qui est le plus grand reliquaire au monde en émaux limousins du Moyen Âge. L'abbaye possède aussi, depuis le VIIIe ou IXe siècle, les reliques de saint Austremoine, premier évêque de Clermont et évangélisateur de l'Auvergne. Les ossements sont conservés dans une châsse en bois peint du XVIe siècle.

L'église possède plusieurs styles architecturaux à la suite de nombreuses modifications au fil des siècles. Ainsi après les tremblements de terre qu'elle a subis au XVe siècle, certaines parties romanes de l'édifice furent restaurées en gothique.

Histoire

Site

L'abbaye a été vraisemblablement fondée au VIe ou VIIe siècle, au sud du village de Mozac, dans un lieu propice à son implantation et à son développement.

L'abbaye a été construite sur un promontoire artificiel issu de restes antiques ; en effet, l'église possède dans ses parties les plus anciennes (crypte et porche occidental carolingien) des réemplois d'impostes à rouleau, de grands blocs de pierre avec des trous de louve et autres systèmes d'agrafe typiquement antiques. De plus, la présence d'un autel gallo-romain dans le cloître de l'abbaye est attestée en 1604[N 1]. Cet autel en marbre comporte une inscription latine datée du IIe ou du IIIe siècle : GENIO ARVERN[O] | SEXT[VS] OR[GIVS] SVAVIS | AEDVVS[3]. D'après René Bouscayrol, ce serait une preuve qu’un lieu de culte s’élevait en l’honneur du Génie Arverne, dont l'emplacement est inconnu. Cependant, une telle dédicace ne prend son sens qu'au sein de la capitale arverne, et il est plus que probable qu'elle ait été transportée depuis Clermont-Ferrand, à une date inconnue[4] - [5] - [N 2].

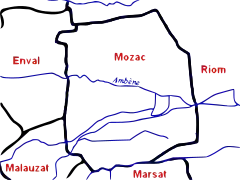

Le site a également été choisi en raison de la présence d'un réseau hydrographique fourni (ruisseaux d'Ambène, des Moulins Blancs, etc.) qui favorise sa défense (au nord contre le village de Mozac, les enceintes bordent le ruisseau d'Ambène) et qui permet de bâtir deux moulins dans l'enclos monastique (un au nord sur l'Ambène, et un au sud sur le ruisseau des Moulins Blancs) ; le territoire mozacois comptera au fil des siècles jusqu'à dix-sept moulins.

Enfin, le monastère se trouve à proximité de la cité marchande de Riom (2 km à l'est) et sur le passage de l'ancienne voie romaine entre Augustonemetum et Avaricum, ce qui facilite son développement économique et ses communications[6] - [7] - [8].

Imposte à rouleau antique réemployée dans la porte sud de la tour-porche occidentale carolingienne de l'abbatiale.

Imposte à rouleau antique réemployée dans la porte sud de la tour-porche occidentale carolingienne de l'abbatiale. Réseau hydrographique de Mozac.

Réseau hydrographique de Mozac. Les pavés restant à Mozac (chemin de la Font-Barras) de l'ancienne voie romaine entre Augustonemetum et Avaricum[6] - [7] - [8].

Les pavés restant à Mozac (chemin de la Font-Barras) de l'ancienne voie romaine entre Augustonemetum et Avaricum[6] - [7] - [8].

De la fondation (VIe-VIIe s.) à l'affiliation à Cluny (1095)

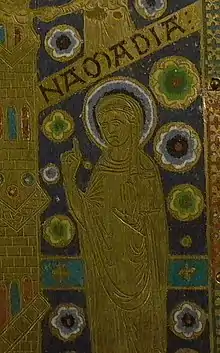

D'après un auteur hagiographe du XVIIe siècle qui aurait travaillé sur des archives plus anciennes de l'abbaye, il faudrait retenir vers 533-535 comme date supposée de la fondation de l'abbaye par Calminius (saint Calmin) et son épouse Namadia (sainte Namadie)[9] - [N 3] - [N 4]. Calmin aurait enrichi la communauté, qu'il venait de créer, de prestigieuses reliques (de saint Pierre et de saint Caprais d'Agen) qu'il avait rapportées de Rome, des îles de Lérins et d'Agen. Les reliques des époux fondateurs sont conservées depuis la fin du XIIe siècle dans une châsse en émaux de Limoges champlevés qui s'avère être la plus grande au monde.

En 764, le roi Pépin le Bref (ou en 848 s'il s'agit plutôt de Pépin II d'Aquitaine[N 5]) donne au monastère les reliques de saint Austremoine, premier évêque et évangélisateur de l'Auvergne[10]. Il devient alors une abbaye royale[N 6]. Cette première protection royale sera renouvelée par des souverains successifs : en 1095, Philippe Ier confirme la concession de l’abbaye de Mozac à l’ordre de Cluny ; en 1169, Louis VII le Jeune confirme les privilèges de l’abbaye ; Philippe II Auguste confirme en 1217 la charte royale précédente ; de même par Louis VIII en 1224 et enfin Louis IX en 1269. Plus tard, cette protection royale sera manifestée par la présence de la fleur de lys sur le blason du monastère.

La décadence constatée dans la communauté religieuse en 1095 la fait mettre sous la tutelle de l'abbaye de Cluny. Quelques mois avant la venue du pape Urbain II au concile de Clermont qui lancera la première croisade, l'évêque d'Auvergne Durand concède l'abbaye de Mozac à celle de Cluny[11]. Comme Mozac est une abbaye royale, le roi Philippe Ier confirme par une autre charte, datée de la même année, la donation de l'évêque[12]. Mozac a pu garder son importance car elle conserve son titre d'abbaye et n'est pas reléguée au rang de simple prieuré, comme l'abbaye de Charlieu qui devient prieuré de Cluny en 1040 ou encore Sauxillanges, « fille de Cluny », transformée en prieuré par Hugues de Semur en 1062. Une bulle du pape Urbain II datée de Plaisance attribue à « Saint-Austremoine de Mozac le premier rang parmi ceux de Cluny »[13]. La donation de Mozac à Cluny accompagne la réforme grégorienne dans le diocèse de Clermont et permet une reprise en main de la papauté et de l'Église (Urbain II, ancien moine de Cluny continue à s'appuyer sur l'Ordre de Cluny), contre l'inféodation d'établissements religieux par des laïcs. Mozac est une tête de pont de l'essor clunisien dans la province d'Auvergne avec une surveillance et un maillage accrus grâce aux quarante dépendances (prieurés, paroisses, chapelles de château), dont la plupart tracent une route dans le nord de l'Auvergne et dans le Bourbonnais, constituant des étapes-relais de Mozac à Cluny. L'abbaye de Mozac restera clunisienne jusqu'à l'extinction de l'ordre à la Révolution.

L'apogée de l'abbaye est atteint, peu de temps après la construction de l'église romane, en 1165. Le pape Alexandre III donne une bulle de confirmation des biens et privilèges qui énumère toutes les dépendances (prieurés, nominations, etc.) de l'abbaye de Mozac[14] (Voir sur Wikisource).

La première négociation connue entre la ville de Riom voisine et la communauté religieuse intervient en juillet 1277 concernant les droits d'eau potable. Pierre de La Ferté, abbé de Mozac, concède à perpétuité l'exploitation de la source de Dragonescha située à Saint-Genest-l'Enfant (commune actuelle de Malauzat), aux consuls de Riom pour approvisionner leur ville. La transaction s'élève à 140 livres tournois versées à l'abbaye de Mozac[15].

De l'abbatiale romane aux tremblements de terre du XVe siècle

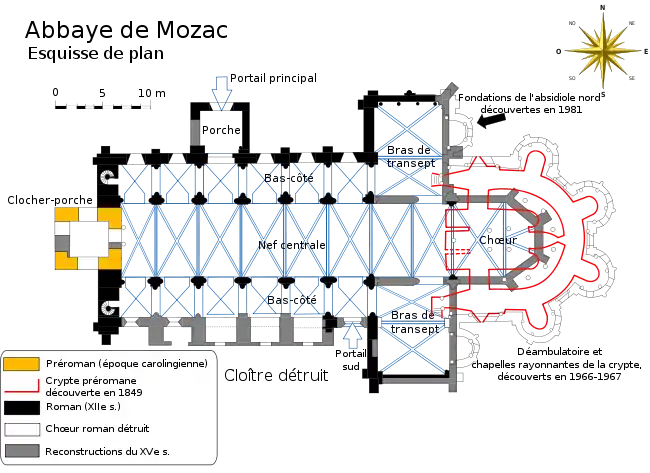

Aucune date précise n'est connue, mais au vu du style architectural, on peut en déduire que le début du XIIe siècle voit la construction de l'abbatiale romane, appelée par convention Mozac II. Elle remplace la première église préromane dont subsistent la tour porche occidentale et la crypte.

.jpg.webp)

En 1452, 1477 et 1490, l'abbaye est largement détruite par une série de tremblements de terre[17]. Ils sont attestés dans des témoignages conservés dans les archives et dans des chroniques. Deux traces probables de ces cataclysmes ont marqué le bâti : une longue fissure courant sur la façade nord de la tour-porche occidentale et le chapiteau à feuillages no 47 au fond du bas-côté nord très endommagé par l'effondrement des voûtes. De l'église romane et préromane, seuls subsistent la nef centrale avec ses quarante-sept fameux chapiteaux, le bas-côté Nord (façade visible depuis la rue), et la base et le premier étage du porche carolingien (ouest). Le reste (le chœur, le transept, le bas-côté sud, le cloître et les bâtiments conventuels) est restauré par l'abbé Raymond de Marcenat : Mozac III. Un nouveau style architectural, le gothique, est alors utilisé. La pierre de Volvic (pierre volcanique) est utilisée en remplacement du calcaire. Les parties romanes écroulées, y compris les chapiteaux, sont réemployées dans les nouveaux murs gothiques. Cela explique pourquoi le Club historique mozacois a découvert depuis 1980 trente-deux chapiteaux romans qui sont exposés au musée lapidaire.

De la réforme de la commende à la Révolution française

Tandis que les abbés étaient normalement élus au sein de la communauté réunie en chapitre, la réforme de la commende de 1516 introduit un changement radical dans le mode de direction de l'abbaye. Elle donc est mise en commende, c'est-à-dire que l'abbé sera désormais directement désigné par le roi. Les abbés commendataires cumulent plusieurs bénéfices abbatiaux et ecclésiastiques et sont quasiment absents de Mozac. La réelle direction de la communauté revient au prieur, véritable second de l'abbé.

Entre 1516 et 1524, le premier abbé commendataire Claude Duprat fait entièrement rénover la salle capitulaire en style gothique[18]. Il termine en quelque sorte les derniers travaux de restauration engagés par l'abbé Raymond de Marcenat à la suite des tremblements de terre.

L'abbaye est le théâtre d'un conflit armé en 1595 : le roi de France, Henri IV, donne ordre au comte d'Auvergne de faire démolir les fortifications. En effet, avec la complicité des moines, l'abbaye et son fort sont occupés par les Ligueurs servant de base contre la ville de Riom qui a prêté serment au roi le 5 avril 1594[19].

En 1644, des frères Récollets souhaitent s'installer près du village de Mozac. Ils reçoivent la permission de l'abbé de Mozac Camille de Neufville de Villeroy. Mais à cause du coût de l'entretien de cette communauté, les consuls de la ville de Riom s'y opposent. Un arrêt du Conseil, en date du 26 juin 1644, fait « défenses audits pères Récollets de bâtir aucune maison en la ville de Riom, en les faubourgs, audit village de Mozac ni à deux lieues aux environs de ladite ville »[20] - [21] - [22].

L'abbaye subit sa plus importante réforme le 2 juin 1644 depuis son rattachement à l'abbaye de Cluny en 1095. À la suite de la fusion entre l'ordre de Cluny et les monastères mauristes en 1635, la réforme dite de Saint-Maur est introduite à l'abbaye de Mozac[23]. Les religieux de Mozac sont un temps séparés entre ceux qui souhaitent continuer leur vie monastique comme auparavant (les Anciens dits de « l'Ancienne observance ») et ceux qui acceptent la réforme de Saint-Maur (« l'Étroite observance »).

La réforme n'empêche pas le relâchement de la discipline. En 1658, une procédure judiciaire est intentée contre le prieur, Blaise Rigoulet, accusé de nicolaïsme, de violence à l'encontre des frères, de ne plus assister aux offices, etc. S'il s'agit bien de lui, il serait condamné par contumace, après un bail de prison aux galères par sentence du juge royal[24] - [25].

Le 23 juillet 1665, un changement de gestion économique voit le jour. Les revenus de l'abbaye sont partagés en trois entre l'abbé commendataire et la communauté religieuse. Le troisième lot est utilisé pour payer les charges. Ce traité entérine de fait l'absence de l'abbé commendataire mais fixe les responsabilités financières de chacune des parties. L'abbaye est considérée pour l'abbé qui la possède comme un bénéfice dont il peut personnellement tirer profit[26]. Les derniers grands travaux sont achevés en 1741 lorsque les religieux commandent le remplacement du plafond en bois de la nef par une voûte en pierre. Les travaux sont confiés à « Jean Chalat maître tailleur de pierre de Riom »[27].

Le 27 juin 1783, après un violent orage, un torrent de boue traverse l'enclos de l'abbaye ; un moulin au sud de la propriété ainsi que plusieurs segments de l'enceinte murale s'écroulent. Une grande partie du territoire de Mozac est noyée et les récoltes (vignes, blés, etc.) sont détruites (Voir sur Wikisource)[28].

Le dernier acte de la vie religieuse à Mozac est signé le 28 mars 1790. Les sept derniers moines doivent quitter le monastère qui deviendra bientôt l'église paroissiale unique de la commune de Mozac[29] - [N 7].

L'abbaye après la Révolution

À la suite du départ des moines, la majeure partie des bâtiments conventuels et la propriété comprise dans la première enceinte monastique (environ quatre hectares) sont vendus le 22 mars 1792 pour un montant total de 71 200 livres[30] au titre des biens nationaux à Gaspard Antoine Verny, président de la cour d'appel de Riom, qui en fait sa résidence. En revanche, l'église, le presbytère contre le bras sud du transept (sacristie, ancien dortoir des moines et les deux tiers de la salle capitulaire) et une partie des écuries à l’ouest de l’église (aujourd’hui le musée lapidaire) restent propriétés de la commune.

L'église abbatiale devient paroissiale (utilisée pour le culte public du village de Mozac). Les bâtiments sont du ressort de la commune. Le reste des bâtiments, surtout l'aile sud (réfectoire et cuisines), ainsi que la propriété de l'abbaye (environ quatre hectares dont les 2/3 du cloître) sont vendus au titre des biens nationaux à Gaspard Antoine Verny en 1792.

La partie privée restera une résidence interdite au public jusqu'en décembre 2007, lorsque le conseil municipal de Mozac vote l'acquisition de l'ensemble de la propriété qui redevient publique. Ainsi, le patrimoine de l'abbaye de Mozac est réunifié comme avant 1792.

En mars 2010, le cloître et le bâtiment conventuel sud servent de lieux de tournage pour le téléfilm Accusé Mendès France (interprété par Bruno Solo), diffusé le 9 mars 2011 sur France 2.

Le 11 octobre 2021, le Conseil municipal de Mozac a délibéré pour déposer sa candidature à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, portée par la Fédération européenne des sites clunisiens (liste « Cluny et les sites clunisiens européens »)[31]. Le périmètre concerné par une éventuelle inscription serait l'ensemble du domaine de l'abbaye (l'église, les bâtiments conventuels et le parc), soit près de 4 ha déjà classés au titre des Monuments historiques.

Liste des abbés de Mozac

Quarante-huit abbés se sont succédé à la tête du monastère, de sa fondation à la fin du VIIe siècle jusqu'à son extinction à la Révolution.

- Élus au sein de l'abbaye par leurs frères au Moyen Âge

- Vers 681 : Euterius

- VIIIe siècle : Lanfrède Ier

- VIIIe siècle : Lanfrède II

- Fin du IXe siècle : Mansion

- Xe siècle : Robert

- Vers 950 : Étienne Ier

- XIe siècle : Géraud

- Vers 1061 : Pierre Ier

- Vers 1095 : Eustache Ier de Guignes

- Vers 1102 : Hugues de Semur

- En 1131 et 1147 : Eustache II de Montboissier

- En 1165 : Pierre II de la Tour

- En 1168 et 1181 : Pierre III de Marsac

- En 1195 et 1197 : Guillaume Ier de Bromont

- Vers 1205 : Eustorge

- Vers 1212 : Géronte de la Tour

- En 1217 et 1243 : Aymeric de Mercœur

- Vers 1245 : Pierre IV de Chazelas

- 1252 - 1267 : Pierre V d'Ysserpans

- En 1267 et 1269 : Aymon Ier de Vergy

- En 1277 et 1284 : Pierre VI de la Ferté-Chauderon

- En 1284 et 1286 : Aymon II Brun

- 1286 - 1294 : Guillaume II de Saint-Saturnin

- 1294 - 1309 : Pierre VII de Vallière

- 1318 - 1343 : Guy de Grézolles

- 1343 - 1349 : Jean Ier de Saint-Sernin

- En 1350 et 1352 : Bernard de Tranchelyon

- En 1361 et 1377 : Étienne II de Cottet

- En 1380 et 1406 : Jean II de Laqueuille

- 1406 - 1419 : Philibert d'Archimbaud

- 1420 - 1424 : Philibert de l'Espinasse

- 1424 - 1458 : Louis Ier de Banson

- 1459 - 1470 : Raymond de Marcenat

- 1479 - 1509 : Jean III de Marcenat

- 1510 - 1515 : Louis II de Chassaigne

- Désignés à la suite de la réforme de la commende

- 1516 – 1524 : Claude Duprat

- 1524 – 1528 : Thomas Duprat

- 1529 – 1560 : Guillaume Duprat

- 1568 – 1570 : Sébastien de l'Aubespine

- 1571 – 1610 : Nicolas de Neufville de Villeroy

- 1613 – 1640 : Antoine Rigoulet

- 1641 – 1655 : Camille de Neufville de Villeroy

- 1655 – 1705 : François d’Albon

- 1705 - 1705 : Antoine de Charpin de Genétines

- 1705 – 1719 : Joseph-Michel Archon

- 1720 – 1736 : François Ferrand de Cossey (ou d'Escossay)

- 1739 – 1764 : Louis-Charles Baudouin

- 1764 – 1790 : Jean Fau de Raze

Sources : * Gomot 1872 * Matthieu Perona, L'abbaye de Mozac (1516 – 1792), spécificités et réseaux, mémoire de master 2, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II, 2006.

Réseau des dépendances

L'abbaye de Mozac a possédé pendant toute son existence jusqu'à une quarantaine de prieurés (conventuels ou simples), cures et autres dépendances religieuses ou temporelles, répartis pour l'essentiel en Basse-Auvergne et également en Bourbonnais sur la route menant à l'abbaye de Cluny dont elle dépendait depuis 1095.

Les plus anciennes dépendances de l'abbaye de Mozac remontent à une donation royale de Pépin le Bref (en 764) ou de Pépin II d'Aquitaine (en 848). Cette première charte énumère seize lieux rattachés au patrimoine de l'abbaye : l'église de Saint-Caprais (appelée Podangas, située près de Limoges), l'église de Vieille-Brioude, l'église de Saint-Victor (dans la vallée de La Dore), l'église de Saint-Pourçain, l'église de Saint-André l'Apôtre près de Thuret, l’église de Saint-Désiré avec le bourg de Loriges, le village d'Entraigues, l'église appelée Navas près de Chantelle, l'église de Saint-Bonnet appelée Charbonnières, l'église de Modon et vingt-cinq fermes qui en dépendent, les fiefs de Bellenave et de Plumberias, l'église Saint-Martin sous le nom de Sadoc à Mozac, le fief de Pragoulin dans la vicairie de Randan, la chapelle Saint-Hilaire dans la ville de Moulins, des fermes et des vignes au lieu-dit de Cassaniolas proche de Pragoulin.

En 1165, la bulle pontificale d'Alexandre III destinée à l'abbé de Mozac, Pierre II de la Tour, dresse la liste quasi-définitive des possessions mozacoises : « 38 églises, 13 chapitres et 14 châteaux forts relevaient de sa suzeraineté[32] ».

Les moines de Mozac obtiennent des lettres de confirmation et de sauvegarde de leurs biens en 1169 (Louis VII), en 1217 Philippe Auguste, en 1224 Louis VIII, en 1269 Louis IX, en 1460 Charles VII et en 1490 Charles VIII.

Un acte de 1633 énumère les dépendances (prieurés) de l'abbaye de Mozac dite « de fondation royale » : « Royat, Volvic, Châteaugay, Marsat, Paugnat (commune actuelle de Charbonnières-les-Varennes), Les Martres-d'Artière, Saint-Ours, Saint-Pierre-le-Chastel, Notre-Dame de Loriges, Saint-Bonnet de Montpensier, Saint-Georges-de-Mons, Saint-Germain-des-Fossés et Saint-Ambroise [commune actuelle de Saint-Léon] ». Cet acte ne répertorie pas l'ensemble du réseau mozacois, mais il donne une indication sur les dépendances qui prédominent au XVIIe siècle[33].

Temporel et économie

La richesse de l'abbaye de Mozac dépendait de la vitalité économique de son réseau de dépendances qui lui permettait de bénéficier des nombreux biens fonciers mis en affermage et dont l'abbaye tirait des revenus en nature ou en argent que ce soit le cens ou la dîme payée au prorata de la taille de la propriété exploitée et du volume de la production.

Un des moines s'occupait de la gestion financière de la communauté : le « procureur-syndic ». Il devait enregistrer mensuellement dans un registre les comptes (dépenses et recettes appelées « mises »). Pour Mozac, les registres de 1671 à 1790 sont conservés aux archives départementales du Puy-de-Dôme et donnent un aperçu du mode de vie des moines : par exemple les achats pour la vie quotidienne (surtout la nourriture), les dépenses liées à la liturgie, ou bien pour les aléas de la vie (paiement d'un médecin…), etc.

La puissance foncière de l'abbaye est consignée dans des terriers (quatre sont toujours conservés) ou lièves de cens. Les noms des fermiers sont énumérés pour chaque lieu dépendant de l'abbaye, avec le montant qu'ils doivent régler annuellement au propriétaire.

Les archives contiennent également des traités qui définissent les acquisitions foncières, les fondations perpétuelles de vicairies, etc. Le traité qui bouleverse le plus la vie économique de l'abbaye est sans aucun doute celui de 1665 qui partage la mense en trois lots.

- État général des comptes

| Années | Revenus (en livres[N 8]) | Charges (en livres) | Excédents (en livres) | |

|---|---|---|---|---|

| 1671 | 3950 | 4150 | -200 | |

| 1690 | 5717 | 4377 | 1340 | |

| 1694 | 4731 | 3035 | 1696 | |

| 1695 | 5362 | 6243 | -881 | |

| 1696 | 5382 | 3549 | 1833 | |

| 1697 | 4683 | 3583 | 1100 | |

| 1714 | 4847 | 3711 | 1136 | |

| 1742 | 7802 | 4330 | 3472 | |

| 1768 | 5868 | 2377 | 3491 | |

| 1790 | 17090 | 8146 | 8944 | |

| Moyennes | 6543,2 | 4350,1 | 2193,1 |

En analysant plus de cent vingt ans de comptes, on aperçoit des disparités significatives d’une année sur l’autre, sans doute liées aux aléas agricoles. On remarque que pour la période comprise entre 1694 et 1714 les recettes restent dans une fourchette entre 4 000 et 6 000 livres. La stabilité des revenus sur deux décennies peut s’expliquer par des lièves de cens relativement immuables.

Les revenus dépassent pour la première fois la barre des 6 000 livres en 1742 ; c’est justement à cette période que de grands travaux sont entrepris sur les bâtiments. Le record se produit pour la dernière année d’existence de l’abbaye, en 1790 avec un excédent de près de 9 000 livres. Les revenus de 1790, largement supérieurs aux autres années, ont certainement été artificiellement gonflés par les moines ; dans le contexte de la Révolution, il valait mieux prouver que le monastère était viable et pouvait éviter la suppression. Seules deux années rencontrent un déficit : 1671 (seulement 200 livres) et 1695 (avec 881 livres). Mais ces pertes d’argent ne sont que momentanées et rapidement renflouées par un excédent. En 1696, les revenus sont pourtant du même ordre, mais on décide de diminuer les charges qui se maintiennent en dessous de 4 000 livres jusqu’en 1714.

- Analyse des recettes

La plus grosse source de revenu, pour une part écrasante (86 %), apparait sous l’appellation de « revenus du couvent ». Ce sont toutes les perceptions (dîmes, rentes, etc.) extérieures et payées à l’abbaye. Malheureusement, il est difficile de détailler les recettes du couvent. Pour évaluer par exemple la part des rentes affermées par rapport au revenu total de l’abbaye, il faudrait dépouiller les milliers de reçus de cens dans les archives.

Le reste des recettes (14 %) se compose des « revenus des officiers claustraux » (aumônier, sacristain, chantre et réfecturier) qui reversent à l'abbaye une part de leurs propres bénéfices pour participer à l'entretien du couvent (soin aux pauvres, achats pour la liturgie, frais de fonctionnement de la communauté, etc.).

- Analyse des dépenses

Les dépenses sont classées dans deux catégories principales : les « mises ordinaires » et les « mises extraordinaires ».

Les dépenses ordinaires concernent tous les produits d’alimentation pour les repas des moines. En 1695, prise comme année de référence parce que l’on dispose de données plus précises dans ce registre, l’abbaye dépense 917 livres en frais de bouche soit en moyenne 76 livres par mois, soit près de 15 % des dépenses totales.

1695 est déficitaire car elle est la première année de la première vague de travaux effectués dans l'abbaye, à la suite du traité de partage de la mense abbatiale en 1665 qui oblige le couvent à être mieux entretenu et à effectuer des réparations dans les prieurés comme celui de Volvic (215 livres). Ainsi, pour cette rubrique, l'abbaye dépense extraordinairement 649 livres, soit un peu plus de 10 % du total.

L'abbaye participe aussi à la vitalité de son réseau monastique en reversant des pensions et des gages à l’ensemble de religieux, à l’exception des officiers claustraux qui ont le privilège de trouver leurs rémunérations dans leurs propres bénéfices (donc qui n'entrent pas en compte dans le budget général de l'abbaye). L’abbaye doit pareillement verser la portion congrue aux curés de Saint-Priest de Volvic, de Saint-Julien de Volvic, de Notre-Dame de Volvic, de Saint-Martin de Mozac, de Saint-Bonnet-Las-Champs, de Saint-Hippolyte, de Saint-Genès-l’Enfant, ou leur laisser une pension dite des curés (684 livres y compris les rentes). La solidarité financière s'exprime aussi à travers la taxe versée à l'ordre de Cluny ou encore lorsqu'elle paie deux fois par an, en mars et octobre, respectivement 699 et 279 livres de décimes et de taxes au diocèse de Clermont.

Noms et symboles

Toponymie

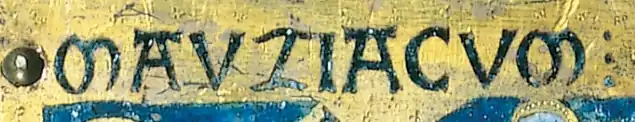

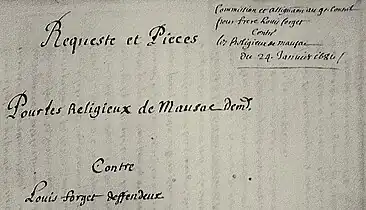

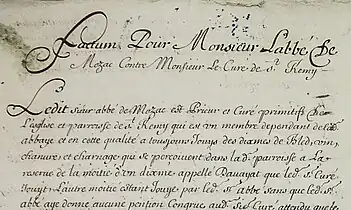

Sur les documents médiévaux, l'orthographe latine de Mozac est très variable : Mauziacense (forme la plus fréquente), Mauzaco, Mosaco, Mausaco, Mozaco, etc. Il en va de même en français dans les archives modernes où l'on retrouve indistinctement : abbaye de Mauzac, Mozat, Mozac, Mausac, etc. Comme tout nom de lieu, aucune écriture n'était fixe. Ce n'est qu'au moment de la constitution de la commune en 1790 que la forme « Mozat » fut retenue. Pourtant, à la fin du XIXe siècle, la graphie « Mozac » s'est de nouveau imposée, si bien qu'aujourd'hui elle demeure.

Que le a final soit suivi d'un c ou d'un t, le toponyme se prononce toujours [moza] comme dans mosaïque. Certains historiens contemporains ont arrêté par convention que lorsque l'on traitait de la commune, on écrivait « Mozac », et pour l'abbaye on parlait de « Mozat ».

« Mauziacum » : forme latine de Mozac, gravée sur un panneau de la châsse de saint Calmin (fin XIIe siècle).

« Mauziacum » : forme latine de Mozac, gravée sur un panneau de la châsse de saint Calmin (fin XIIe siècle).

« Mausac » sur un document de 1684.

« Mausac » sur un document de 1684. « Mozac » sur un document du milieu du XVIIIe siècle.

« Mozac » sur un document du milieu du XVIIIe siècle.

Vocables

L'abbaye connaît plusieurs vocables selon les périodes, à savoir plusieurs noms de saints auxquels l'église doit son appellation.

Le vocable le plus fréquemment utilisé dans les archives est celui de « Saint-Pierre ». Sur de la châsse de saint Calmin (fin du XIIe siècle), qui renferme les ossements du fondateur de l'abbaye, un panneau consacré à la première construction de Mozac indique en latin que le monastère porte le nom de « Saint-Pierre » mais aussi de « Saint-Caprais », reliques qui avaient été offertes à Calmin lors de ses voyages à Rome et à Agen.

Quelquefois, les sources indiquent l'abbaye « Saint-Austremoine de Mozac », en référence au premier évêque d'Auvergne dont les reliques sont conservées dans ce même monastère[N 9].

Héraldique

.svg.png.webp)

La description du blason dit moderne de l'abbaye de Mozac est : Parti, au premier d'azur à la clef d'or posée en pal, au second du premier à la fleur de lys aussi d'or. Les armes de l'abbaye ont été reprises par la municipalité de Mozac dans les années 1960 pour servir de logo.

La clef rappelle le patronage de saint Pierre, puisque l'abbaye était sous le vocable de « Saint-Pierre de Mozac ». La fleur de lys renvoie à l'appartenance royale depuis 764 ou 848 lorsque le roi, Pépin le Bref ou Pépin II d'Aquitaine rédigea une charte de protection et de donations pour l'abbaye.

Les armes de l'abbaye se retrouvent évidemment sur les sceaux des archives mais aussi à plusieurs reprises dans l'église abbatiale : vitraux, sculptures, clefs-de-voûte, meubles, châsses.

Armoire à reliquaires décorée de clés et de fleurs de lys

Blason de l'abbaye sur la châsse en bois peint de saint Austremoine (XVIe siècle) réalisée par un artiste nommé « C. Marye ».

Châsse aux armes de l'abbaye

Clef de voûte du plafond la nef centrale datant de 1741 .JPG.webp)

Clef de voûte du plafond la nef centrale datant de 1741

Console de statue (pierre de Volvic)

Vitrail du XVe siècle réemployé dans une chapelle du collatéral sud de l'église

Dalle en pierre de Volvic comportant au centre une colonne avec chapiteau, entourée des armes de l'abbaye de manière alternée

Dans ces représentations en l'abbatiale, on observe quelques variantes dans le positionnement et dans les émaux des meubles du blason. Ainsi, la clef est soit à dextre, soit à sénestre. Le panneton regarde généralement le bord de l'écu. La clef est entièrement d'or ou bien seulement l'anneau d'or avec la tige d'argent. En revanche, la fleur de lys est toujours d'or.

D'après l'Armorial général de France (t. II) de Charles d'Hozier (1696), le blason déposé pour l'abbaye est légèrement différent : D'azur à une fleur de lis d'or sénestrée d'une clef du même, au panneton tourné vers senestre et à la tige d'argent[35]. Il est plus conforme à la représentation du vitrail réemployé dans une chapelle du collatéral sud et aux clefs de voûte du plafond de l'église (voir galerie ci-dessus).

Le même Armorial a enregistré un autre blason pour le « couvent des religieux de Mozac » : D'or à la croix pattée de gueules. Pourtant, il n'a aucune présence architecturale connue.

Architecture

Datation de l'édifice roman

Sur le troisième pilier de la nef centrale à droite en partant de l'ouest, face nord, à 2,39 m du sol, une inscription gravée en latin rappelle le nom du fondateur[N 10] de l'église romane (Mozac II) : BEGO DE LASTIC MILES FUNDATOR (« Bégon de Lastic, chevalier, fondateur »)[36]. Si l'on connaissait la période d'existence de Bego de Lastic, on pourrait dater avec précision les travaux de Mozac II : entre la fin du XIe et le début XIIe siècle.

Porche nord

Le porche nord est l'accès principal de l'église, situé au niveau de sa troisième travée. Ce porche, déjà présent dans l'édifice roman de Mozac II, permettait aux fidèles d'entrer dans la nef depuis le chemin principal conduisant du bourg à l'abbaye (dans l'axe de l'ancienne voie romaine). Les moines accédaient plutôt à l'église par les portails sud donnant sur le cloître et par la tour-porche occidentale.

Le portail extérieur de style gothique (Mozac III) aux voussures et aux parements supérieurs en pierre de Volvic est une restauration du XVe siècle, intervenue après les tremblements de terre. Il est encastré dans les murs romans d'origine. D'ailleurs, au-dessus, subsistent l'archivolte romane et les deux tailloirs en arkose (les chapiteaux et les colonnes ont été démontés). La partie sommitale, également en pierre de Volvic, en forme de pignon, a été créée par l'architecte Mallay dans la deuxième moitié du XIXe siècle ; auparavant, le sommet de la façade était plat.

Sur les pierres de Volvic à l'extérieur, subsistent des traces de peintures jaunes et rouges très effacées, ce qui laisse supposer que l'ensemble était peint au XVe siècle, comme à l'intérieur de l'église (avant que celui-ci ne soit recouvert d'un badigeon gris probablement au XVIIe ou XVIIIe siècle).

Le portail à l'intérieur du porche est roman, avec pour jambages deux colonnettes (de part et d'autre) surmontées chacun d'un petit chapiteau à feuillages et à pommes de pins, sans grand relief. Au-dessus, le linteau n'est pas sculpté. En revanche, il est peint d'une sinopia (ébauche de fresque au pigment rouge) qui représente une descente de croix. Difficile à dater, elle serait du XIVe siècle. Elle n'a jamais été terminée et la peinture murale non commencée avait été masquée pendant des siècles par un enduit. En 1980, le restaurateur des peintures murales médiévales Yves Morvan la dégagea entièrement.

Mozac III : L'édifice reconstruit en style gothique (après 1458)

- L'église abbatiale

Façade nord.

Façade nord..JPG.webp) Façade nord.

Façade nord. Clocher : vue du nord-ouest, depuis le domaine de l'abbaye.

Clocher : vue du nord-ouest, depuis le domaine de l'abbaye. Chevet.

Chevet. Déambulatoire de la crypte, découvert en 1967.

Déambulatoire de la crypte, découvert en 1967. Chœur.

Chœur. Une des trois chapelles du bas-côté sud.

Une des trois chapelles du bas-côté sud.

Cloîtres successifs

Le cloître prend place sous la forme d'une cour carrée au sud de l'église. Il permet en position centrale la distribution entre les bâtiments monastiques et l'église. Les moines empruntent les quatre galeries pour circuler entre leur lieu de prière (église au nord de la cour), la sacristie et la salle capitulaire (dans l'aile est, au rez-de-chaussée), le dortoir avec les cellules des moines (au premier étage des ailes est et sud), le réfectoire et les cuisines (dans l'aile sud, au rez-de-chaussée), et enfin les supposées écuries, les ateliers et granges (à l'ouest de la cour). Au centre de la cour du cloître, un puits était probablement construit.

D'abord roman, le cloître subit les tremblements de terre de la moitié du XVe siècle. Comme en témoigne un blason au-dessus d'une porte gothique permettant l'accès à l'église, au fond du bas-côté sud, le cloître a été entièrement reconstruit en pierre de Volvic sous l'abbatiat de Raymond de Marcenat, à l'instar des autres parties effondrées dans l'église. Les travaux d'aménagement du nouveau cloître, réduit à deux ou trois galeries, ont été terminés en 1542 et 1543 sous l'abbé Guillaume Duprat. Ces deux millésimes sont gravés sur les deux chambranles d'une porte communiquant entre le cloître et la salle capitulaire, blasonnée aux armes des abbés Duprat. Le blason se retrouve au-dessus d'autres linteaux de portes du cloître.

Le cloître gothique subit la vente du bâtiment conventuel sud à la Révolution au titre des biens nationaux. Un mur est édifié en 1917 pour séparer la cour entre la partie publique attenante à l'église (environ ⅓ de la surface) et la partie privée. Les galeries du cloître sont progressivement détruites.

L'ensemble des bâtiments est racheté par la ville de Mozac en décembre 2007. Le mur de 1917 séparant la cour du cloître est démoli le 15 avril 2009. Des réemplois du cloître gothique du XVe siècle sont alors retrouvés (claveaux, tronçons de colonne, etc.) ; les propriétaires privés ont certainement démonté une dernière partie subsistante de galerie du cloître pour construire ce mur.

Bâtiments conventuels

Autour du cloître s'organisait la vie monastique. Cette cour permettait aux moines de se rendre à l'église, à la sacristie, à la salle capitulaire, au dortoir, au réfectoire, à la bibliothèque, au scriptorium ou encore aux écuries et autres ateliers, sans quitter leur enclos.

Malgré les multiples modifications architecturales au fil des siècles, l'ensemble des bâtiments a été conservé.

Sculpture romane

L'abbatiale de Mozac a fasciné les plus grands spécialistes de l'art roman. Ils ont tous insisté sur la qualité de ses chapiteaux et ont considéré le « maître de Mozac » comme le précurseur d'un style auvergnat.

- Prosper Mérimée (1837) : « Ce qui rend l'église de Mozac particulièrement intéressante, ce sont ses chapiteaux qui, pour le mérite de l'exécution, peuvent se comparer aux meilleurs de Brioude. »

- Émile Mâle (1922) : « En Auvergne, les plus beaux chapiteaux historiés sont ceux de Mozac. »

- Bernard Craplet (1972) : « Les chapiteaux de Mozac sont peut-être les plus beaux d'Auvergne. Pour le sens décoratif, la sûreté de la mise en page, l'habilité technique, ils n'ont pas d'équivalent dans la province. »

- Zygmunt Świechowski (1973) : « Origines des cycles auvergnats : Mozac. En premier lieu, s'impose à nos investigations la sculpture de Mozac en raison de sa haute qualité. »

Mais les chercheurs récents ont définitivement supprimé la notion de style auvergnat et surtout d'école régionale romane. Pour s'en convaincre, il faut lire les études d'Éliane Vergnolle ou de Bruno Phalip.

Le « maître de Mozac » aurait également travaillé à Brioude et à Chanteuges où l'on retrouve des chapiteaux du même style.

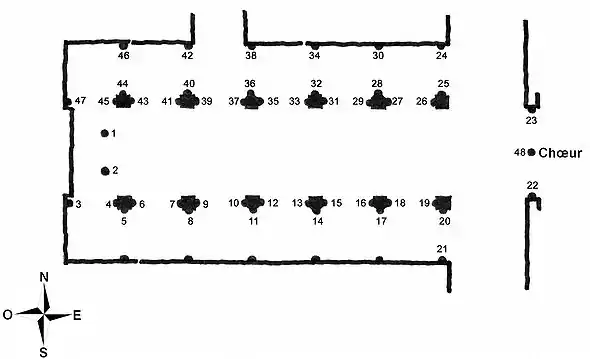

Chapiteaux de la nef

La nef de l'abbatiale contient quarante-cinq chapiteaux romans, qui sont restés en place, car ils n'ont pas été touchés par les tremblements de terre du XVe siècle. Cinq des six chapiteaux du bas-côté sud ont été remplacés par l'abbé restaurateur Raymond de Marcenat, puisqu'ils se situent dans une partie architecturale entièrement reprise en style gothique.

Le programme iconographique de l'église romane est le plus historié d'Auvergne, c'est-à-dire qu'il compte de nombreux thèmes bibliques : la délivrance de saint Pierre, la Résurrection, les Quatre anges et quatre vents, Tobie, Samson, Jonas avalé puis recraché par le monstre marin.

| ||

| Numéro et intitulé du chapiteau |

Passages bibliques |

Photos (Cliquez sur les vignettes pour agrandir) |

|---|---|---|

| 1 - Les pseudo-Atlantes |  | |

| 2 - La Résurrection | Mt 28 1-8 Mc 16 1-8 Lc 24 1-8 Jn 20 1-18 |

|

| 3 - Hommes à califourchon sur des rinceaux |  | |

| 4 - Feuillages | ||

| 5 - Feuillages | ||

| 6 - Hommes, un genou à terre |  | |

| 7 - Feuillages | ||

| 8 - Feuillages | ||

| 9 - Masques humains |  | |

| 10 - Dragons |  | |

| 11 - Masques humains | ||

| 12 - Centaures | ||

| 13 - Le singe et l'homme |  | |

| 14 - Le maraudeur dans la vigne |   | |

| 15 - Feuillages | ||

| 16 - Feuillages | ||

| 17 - Feuillages | ||

| 18 - Jonas et le monstre marin | Jon 1 & Jon 2 |   |

| 19 - Oiseaux du paradis |  | |

| 20 - Feuillages | ||

| 21 - Feuillages | ||

| 22 - La délivrance de saint Pierre | Ac 12 1-19 |  |

| 23 - Feuillages |  | |

| 24 - Victoires aux boucliers | ||

| 25 - Feuillages | ||

| 26 - Oiseaux du paradis | ||

| 27 - Oiseaux du paradis | ||

| 28 - Feuillages | ||

| 29 - Griffons au calice |  | |

| 30 - Deux hommes nus, un genou à terre, cueillant des grappes de raisin |  | |

| 31 - Feuillages | ||

| 32 - Feuillages | ||

| 33 - Hommes chevauchant des boucs |  | |

| 34 - Feuillages | ||

| 35 - Centaures |  | |

| 36 - Victoires aux boucliers |  | |

| 37 - Singe cordé | ||

| 38 - Tobie et Samson | Tobie : Tb 6 2-9 & Tb 11 1-15 Samson : Jg 14 5-19 |

|

| 39 - Dragons | ||

| 40 - Feuillages | ||

| 41 - Feuillages | ||

| 42 - Masques humains | ||

| 43 - Hommes chevauchant des boucs |  | |

| 44 - Griffons au calice | ||

| 45 - Feuillages | ||

| 46 - Feuillages | ||

| 47 - Feuillages (chapiteau cassé) |  | |

| 48 - Quatre anges et quatre vents | Ap 7 1 |   |

Chapiteaux de l'ancien chœur

Le chœur roman, lui aussi, a été détruit par les tremblements de terre du XVe siècle. Il a été reconstruit en style gothique mais deux fois plus petit, c'est-à-dire sans le déambulatoire et les chapelles rayonnantes. Les huit gros chapiteaux du début du XIIe siècle (quatre faces, 600 kg environ) qui ornaient le chœur ont donc disparu.

Deux ont été retrouvés en 1849 lors de la découverte de la crypte par l'architecte Mallay, puisque le sanctuaire s'était effondré sur elle et l'avait comblée : le chapiteau de la Résurrection (le plus célèbre à Mozac) et celui des pseudo-Atlantes désormais exposés à terre au fond de la nef de l'église.

- Chapiteau des Atlantes

Les Atlantes tiennent des pommes de pin et des grappes de raisin.

Les Atlantes tiennent des pommes de pin et des grappes de raisin. Tête d'un Atlante.

Tête d'un Atlante.

Le chapiteau de la Résurrection représente le Saint-Sépulcre, comme à Saint-Julien de Brioude. Le Saint-Sépulcre était objet de vénération partout en Europe mais aussi en Auvergne ; les reliques du Saint-Sépulcre et de la Terre-Sainte étaient placées sur les autels lors des offices. Plusieurs bréviaires de Clermont et de Brioude possèdent des offices du Saint-Sépulcre.

Un moulage du chapiteau de la Résurrection de Mozac, réalisé à la fin du XIXe siècle, est présenté au musée des monuments français (Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris).

- Chapiteau de la Résurrection

Les saintes Femmes allant au tombeau.

Les saintes Femmes allant au tombeau. Tête d'une sainte Femme.

Tête d'une sainte Femme. Le tombeau du Christ.

Le tombeau du Christ. Les gardes du tombeau se sont endormis.

Les gardes du tombeau se sont endormis.

Un troisième gros chapiteau a été extrait du mur du chœur gothique par le curé Luzuy avant 1914, car comme de nombreuses sculptures romanes, il avait été réemployé comme matériau de reconstruction. Il représente également des pseudo-Atlantes, mais il est très abîmé. Il est exposé dans le musée lapidaire.

| Image externe | |

| Chapiteau des quatre évangélistes, ca. 1135-1150, Victoria and Albert Museum, Londres, site officiel du musée | |

Le quatrième n'est pas visible à Mozac puisqu'il a été vendu au Victoria and Albert Museum de Londres en 1937 par les propriétaires de la partie privée de l'abbaye. On ne sait pas comment et quand il fut mis au jour. Il montre un thème très classique : les quatre évangélistes qui tiennent en diagonale sur leur corps un phylactère où sont inscrits en latin les premiers mots de chaque évangile. Habituellement, dans l'art roman, on se contentait d'inscrire sur les phylactères leur prénom : Matteus, Ioannes, Marcus, Lucas.

Le dernier chapiteau a été extrait du mur sud du chœur en septembre 1983 par l'association Club historique mozacois après avoir été repéré par le curé Jean Granet. Son iconographie est unique dans l'Occident chrétien de l'époque romane : elle est la retranscription fidèle du chapitre 7 verset 1 de l'Apocalypse selon saint Jean où quatre anges empêchent aux quatre coins de la Terre quatre vents de souffler : « Après quoi je vis quatre Anges, debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre ». On l'appelle donc les « quatre anges et quatre vents » ou bien chapiteau dit de l'Apocalypse. Il est déposé à terre au centre du sanctuaire.

- Chapiteau des quatre anges et quatre vents (ou de l'Apocalypse)

Chapiteau des quatre anges et quatre vents.

Chapiteau des quatre anges et quatre vents. Chapiteau des quatre anges et quatre vents.

Chapiteau des quatre anges et quatre vents.

Il en reste donc trois de cette importance à découvrir, peut-être dans les murs gothiques de l'abbatiale, s'ils n'ont pas été cassés ou dispersés ailleurs.

Linteau de l'Hommage

Le linteau en bâtière roman dit de « l'Hommage » se situe au-dessus de l'ancienne porte (aujourd'hui murée) qui permettait de circuler entre le bras sud du transept et le cloître. Il est le seul élément du cloître datant du XIIe siècle qui est resté en place ; les autres parties ont été détruites lors des tremblements de terre au XVe siècle et remplacées par de l'architecture gothique.

Le linteau représente au centre de la composition une Vierge en majesté assise sur une cathèdre (ou un trône) en tenant sur ses genoux l'Enfant Jésus. Ils sont tous les deux couronnés et auréolés. Les doigts de la Vierge sont exagérément longs ; ils montrent dans l'iconographie romane sa puissance. L'Enfant bénit de sa main droite et tient de l'autre main, contre son buste, l'Ancien Testament. Tous deux regardent droit devant eux.

De part et d'autre, sont représentés sept personnages debout, de taille décroissante selon la réduction du linteau. Ce sont des hauts dignitaires ecclésiastiques ainsi que les apôtres Pierre (tenant ses clefs du paradis[N 11]) et Jean (imberbe) regardent en direction de la Vierge et de l'Enfant.

D'après l'historien de l'art Émile Mâle, le deuxième personnage à la droite de saint Pierre serait saint Austremoine[38] ; il présente de sa main droite l'abbé de Mozac en prière. On identifie l'abbé car il est vêtu comme un moine et porte la tonsure. Seul personnage à se prosterner, l'abbé a les mains jointes pour prier, en reconnaissance devant la Vierge. Il est seul aussi à ne pas regarder en direction de la Vierge et de l'Enfant, car il est le Vivant, celui qui reste sur Terre.

La présentation de l'abbé de Mozac du début du XIIe siècle, Hugues de Semur, par saint Austremoine dont l'abbaye possède les reliques, est un « Hommage » du fondateur (construction de l'église romane) à la Vierge et à l'Enfant. C'est pour cela qu'on l'appelle le « linteau de l'Hommage ». Il rassemble à la fois une représentation chrétienne classique pour l'époque romane (Vierge en Majesté) et un thème régional (édification de l'abbaye et présence de saint Austremoine).

Musée lapidaire

Le musée lapidaire de Mozac a été créé en 1950 par le curé Douissard et M. Sabatier, conservateur des musées de Riom. Il a été repris et amélioré depuis 1967 par l'association Club historique mozacois. Il s'agit d'une importante collection de sculptures romanes et de vestiges archéologiques provenant de l'abbaye. Depuis 1980, le Club historique mozacois l'a enrichi de trente-deux chapiteaux romans découverts dans les murs de l'abbatiale essentiellement ; pierres réemployées pour reconstruire l'abbaye après les tremblements de terre du XVe siècle. Géré par Riom-Communauté de 2003 à 2016, et depuis 2017 par RLV, il est actuellement fermé pour rénovation.

- Musée lapidaire

Chapiteau des vieillards barbus.

Chapiteau des vieillards barbus. Chapiteau de Daniel dans la fosse aux lions.

Chapiteau de Daniel dans la fosse aux lions. Chapiteau des dragons.

Chapiteau des dragons.

Châsse de saint Calmin

La châsse dite de saint Calmin est le reliquaire en forme de châsse (à la manière d'une église sans transept, ni chœur) qui constitue la majeure partie du trésor des moines de l'abbaye de Mozac. Les ossements des époux fondateurs de l'abbaye, Calmin et Namadie, sont entreposés dans ce coffre qui est la plus grande châsse en émaux champlevés du monde : 0,81 × 0,24 × 0,45 m. Sa structure est en bois. On y a fixé quatorze plaques de cuivre sur lesquelles on a coulé l'émail dans de petites ciselures. Les plaques ont dû être ensuite cuites au four à une température approchant les 1 000 °C.

Sur la face qui est uniquement gravée, il y a trois panneaux qui présentent les fondations de trois abbayes par Calmin et Namadie, dont celle de Mozac, puis au-dessus : les obsèques des époux et une consécration par l'abbé de Mozac, donateur de la châsse. Sur la face en relief, les deux panneaux centraux sont illustrés d'une scène de crucifixion et d'un christ en gloire. Les panneaux qui les entourent représentent les douze apôtres. Sur les pignons : une Vierge à l'Enfant assise en majesté et saint Austremoine (premier évêque de Clermont) dont les reliques sont également conservées en l'abbatiale de Mozac.

Cette châsse est exposée de manière permanente dans le bras sud du transept de l'église abbatiale Saint-Pierre de Mozac. Elle est une pièce maîtresse de l'émaillerie limousine du XIIe siècle.

- Châsse de saint Calmin

Maçons construisant l'abbaye de Mozac.

Maçons construisant l'abbaye de Mozac. Christ en gloire et le tétramorphe.

Christ en gloire et le tétramorphe.

Saint Austremoine, évangélisateur de l'Auvergne.

Saint Austremoine, évangélisateur de l'Auvergne.

Christ crucifié (détail).

Christ crucifié (détail).

Notes et références

Notes

- L'autel est aujourd'hui entreposé dans un bâtiment du domaine de Mons, appartenant au groupe Limagrain, où il a été retrouvé en 1970.

- Jean Savaron pense qu'elle aurait été transportée à Mozac, lorsqu'on rebâtit après 764, des ruines de la capitale d'Auvergne, détruite par Pépin le Bref, le monastère de Mozac (d'après l'Abbé Cohadon, « Recherches historiques sur Mauzac, son abbaye, son église », dans Tablettes historiques de l'Auvergne, 1842, p. 5).

- On doit la connaissance des épisodes de la vie de saint Calmin au Révérend père Thomas d'Aquin, un auteur hagiographe du XVIIe siècle. Il faut donc se méfier de cette source de seconde main, peu fiable et publiée très tardivement, en 1646. Il dit avoir basé son travail biographique sur des documents historiques et des tableaux qui ont aujourd'hui disparu. De plus, son ouvrage est une commande religieuse, et penche par conséquent dans le sens de ses prescripteurs. La Vie de saint Calmin tient plus de l'arrangement littéraire que de la vérité historique, afin d'embellir le passé du fondateur de l'abbaye de Mozac. En glorifiant saint Calmin, c'est la renommée du monastère qu'on renforce.

- À la page 200 de sa Vie de saint Calmin (1646), le Révérend père Thomas d'Aquin affirme qu'existe encore de son temps « une vieille peinture qui représente saint Calmine (sic) en habit de Duc, et qui se voit au côté droit du grand Autel de l’église de Mozac, [sous lequel] il y a cette inscription latine : Calminius Senator Romanorum, et Dux Aquitanie huius Monasterii fundator fuit regnante Ioanne Papa Secundo ; c’est-à-dire "Calmine Sénateur des Romains, et Duc d'Aquitaine a été fondateur de ce Monastère sous le Pontificat de Jean Second" ». Donc l'hagiographe du XVIIe siècle apporte un élément de datation de la fondation de l’abbaye. Il suffit ensuite de chercher la date de pontificat de Jean II, cinquante-sixième pape, qui n’a été en fonction que durant trois années : de 533 à 535.

- La charte mentionne en signature le roi Pépin sans plus de précision (« Signum Pippini praecellentissimi regis »). Aucune année de rédaction n'est inscrite. Par déduction, on sait que l'acte a été produit la « vingt-quatrième année du règne de Pépin » (« anno XXIV regnante Pippino »). D'où 764 si c'est Pépin le Bref ou 848 dans le cas de Pépin II d'Aquitaine.

- Dans la charte du roi Pépin (764 ou 848) : « Nous donnons notre assentiment favorable aux justes demandes des serviteurs de Dieu […] en rétablissant [le] monastère de Mozac […] déchu de son ancienne splendeur et dépouillé d’une grande partie de ses biens, par la perversité des hommes, qui lui ont ravi les églises, les campagnes et les biens immenses que lui avait laissés le dit Calmin ».

- « Nous prieur et religieux de l’abbaye royale de Mozac, capitulairement assemblés au son de cloche, au lieu et manière accoutumés, bien résolus d’obéir aux décrets de l’Assemblée nationale qui autorise les municipalités et leur enjoint de veiller à la conservation des biens ecclésiastiques, voulant nous conformer en tout aux intentions de nos seigneurs les représentants de la nation, avons de plein gré, librement et de nous-mêmes, reconnus et reconnaissons la municipalité du bourg de Mozac, partie capable d’exécuter dans tout son entier le décret de l’Assemblée nationale nous concernant qui porte en substance que c’est à la municipalité locale de recevoir les déclarations que nous pouvons être dans le cas de lui faire ».

- Cf. l'article de Wikipédia consacré à la monnaie.

- Par exemple, la charte de donation du comte d'Auvergne, Guillaume VII, en faveur de l'abbaye, datée de 1167, mentionne « Beato Austremonio de Mauzac » (« Saint-Austremoine de Mozac »). (Gomot 1872, p. 255, note 9.)

- « Fondateur », au sens de celui qui a financé la construction de l'église pour assurer le salut de son âme.

- Mt 16 18-20 : « Et bien ! moi je [Jésus] te dis : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les Portes de l'Hadès [les Enfers] ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délié ».

Références

- Classements datant de 1840 pour l'église (classement par liste) et de 1927 pour les bâtiments conventuels. Cf. Notice no PA00092212, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- [PDF] Fiche du Conseil de l'Europe présentant le réseau des sites clunisiens

- Pierre Audigier (1659-1744), Histoire d'Auvergne, éditée par l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, 1894, p. 252.

- René Bouscayrol, « L’autel votif gallo-romain de Mozac », dans Les Amitiés Riomoises et Auvergnates, no 34, 1971, p. 5-8.

- Claire Mitton, « Les sanctuaires arvernes et vellaves hors des chefs-lieux de cités du Ier s. av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. : approche typologique et spatiale », dans Revue archéologique du centre de la France, tome 45-46, 2006-2007, lire le texte intégral, mis en ligne le 8 avril 2008.

- Lucien Fanaud, Voies romaines et vieux chemins en Bourbonnais, Romagnat, Éditions De Borée, 2005, p. 124-125.

- René Bouscayrol, « Sur une grande voie antique », dans Brayauds et Combrailles, no 43, juillet 1985, p. 5-18.

- Marion Dacko, Les voies romaines du territoire arverne, master recherche, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 2007.

- R.P.F. Thomas d'Aquin de Saint-Joseph Carme Déchaussé, Histoire de la vie de saint Calmine (sic) duc d'Aquitaine, fondateur des monastères de Saint-Théophrède en Velay et de Mosac en Auvergne, patron de l'église de Laguenne proche de Tulle, 1646.

- « Charte du roi Pépin, pour la donation et la restauration du monastère de Mozac », BnF, coll. Moreau, vol. 284, fol. 160, citée dans Gomot 1872, p. 244-245.

- Charte de Durand, évêque d'Auvergne, portant concession de l’abbaye de Mozac à l’ordre de Cluny. Datée de 1095. Copie dans Gallia Christiana, t. II Instrumenta ecclesiae Claromontensis, col. 111. Autre copie : Éd. A. Bruel, Recueil des chartes d l'abbaye de Cluny, t. V : 1091-1210, Paris, 1894, p. 45-46, no 3697.

- Charte de Philippe Ier portant confirmation de la précédente concession. Datée de 1095. Acte original : BNF, coll. de Bourgogne, vol. 79, Cluny, no 162. Copie dans Gallia Christiana, t. II Instrumenta Ecclesiae Claromontensis, col. 110. Autre copie dans Éd. M. Prou, Recueil des actes de Philippe Ier, roi de France (1059-1108), Paris, 1908, p. 342-343, n°CXXXV.

- Copie de la bulle d'Urbain II dans Éd. Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina, t. 151 : B. Urbanus II papa […], Paris, 1881, col. 410-412 et citée dans Gomot 1872, p. 38.

- Éditions : Gomot 1872, p. 250-252. Chaix-de-La-Varenne (abbé), Monumenta Pontifica Arverniae decurrentibus IXe, Xe, XIe et XIIe saeculis, correspondance diplomatique des papes concernant l'Auvergne depuis le pontife Nicolas Ier jusqu'à Innocent III, Clermont-Ferrand, 1880, p. 268-273. Anne Joly, Temporel d'une abbaye auvergnate au Moyen Âge : Mozac (1095-1560), mémoire de maîtrise, Université Blaise-Pascal Clermont II, 2001.

Sources : copies aux Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 27. - Archives communales de Riom, DD 13. Document cité dans Josiane Teyssot, Riom 1212-1557, capitale et bonne ville d'Auvergne, Nonette, Éditions Créer, 1999, p. 362-363 et Edmond Morand, « L'eau vive à Riom aux XIIIe et XIVe siècles », dans B.H.S.A., 1967, p. 65-73.

- Planche originale de l'Armorial de Revel conservée à la Bibliothèque nationale de France, sous la cote : Ms. fr. 22297, f° 120. Dessin reproduit et commenté dans Guillaume Revel, L'armorial d'Auvergne, Bourbonois et Forestz de Guillaume Revel, publié par Emmanuel de Boos, Nonette, Éditions Créer, 1998, 2 vol. (I, Étude et commentaires ; II, Atlas et planches).

- Francine Mallot, « Les tremblements de terre en Basse-Auvergne aux XVe et XVIe siècles », dans L'histoire en Auvergne, CREHA, 1995.

- Gallia Christiana, Ecclesia claromontensis, tome II, p. 356, XXXIV : « Mauziacense capitulum construxit ».

- Archives communales de Riom, BB 11, 12 & 13. Documents cités dans : Gomot 1872, p. 131-137 et André Imberdis, Histoire des guerres religieuses en Auvergne pendant les XVIe et XVIIe siècles, 2e éd., Riom, 1846.

- BNF Z THOISY – 26, folio 135.

- Guillaume-Michel Chabrol, La Coutume d’Auvergne (…), t. IV, Riom, 1784-1786, p. 460.

- Archives communales de Riom : BB 61, p. 6 ; BB 63, p. 28 ; BB 59, p. 31-34.

- Archives nationales LL 1334, fol. 485. Document cité dans Gomot 1872, p. 159-163.

- Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 43, liasse 211 : « Procédure et enquête sur le Prieur de l’abbaye de Mozac, dom Blaise Rigoulet, le 26 mai 1658 », citée dans Gomot 1872, p. 150-158.

- Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 28, liasse 114. Document cité dans Matthieu Perona, Op. cit..

- Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 1, registre : « Remarques sur des traités importants pour la vie de la communauté », p. 231.

- Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 60, liasse 334.

- Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 69, liasse 396.

- Archives communales de Mozac, registre no 2 commençant le 4 mars 1790, p. 10. Les documents des derniers moments de la communauté religieuse sont cités dans Gomot 1872, p. 174-176.

- Archives privées Bonnet-Jausions (propriétaires de l’abbaye jusqu’en 2004).

- Délibération no 14 de la séance du Conseil municipal de Mozac du lundi 11 octobre 2021 .

- Charles Juge-Chapsal, Riom, capitale de l'ancien duché d'Auvergne, in « L'Auvergne littéraire, artistique et félibréenne », no 31, avril-mai 1927, p. 80

- Archives départementales du Puy-de-Dôme, 5 H 57, liasse 319.

- Les données proviennent du dépouillement des Archives départementales du Puy-de-Dôme (5 H 1 à 5 H 76). Leur analyse a été effectuée dans : Matthieu Perona, L’abbaye de Mozac (1516 – 1792), spécificités et réseaux, mémoire de master 2 (sous la direction de Bernard Dompnier), Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II, 2006.

- Armorial général de France (t. II) de Charles d'Hozier (1696) lire en ligne sur Gallica

- Robert Favreau, Jean Michaud, Bernadette Mora, Corpus des inscriptions de la France médiévale, t. 18 : Allier, Cantal, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Paris, Paris, CNRS, 1995.

- Plan établi d'après Bernard Craplet & Jean Granet, Abbatiale Saint-Pierre Mozac, Éditions Gaud, 2002 (réédition), p. 33. Corrigé et complété par Jochen Jahnke (décembre 2008 pour la version allemande), puis par Matthieu Perona (janvier 2009 pour la version en français).

- Émile Mâle a reconnu saint Austremoine, « l'Apôtre de l'Auvergne », dans : L'art religieux du XIIe siècle en France, 1922, p. 211

Annexes

Bibliographie

Liste non-exhaustive.

- Marie-Paule Aucouturier, La vie religieuse en Basse-Auvergne aux XIe – XIIe siècles (d'après les documents relatifs à l’abbaye de Mozac), mémoire de maîtrise, Université Paris X – Nanterre, 1973.

- Claire Agbessi, Hugues Chappe, Jean-Marie Perona & Matthieu Perona, Mozac, abbaye royale et clunisienne, Éditions Club historique mozacois, 2010. (ISBN 978-2-9517284-3-1)

- Jérôme Baschet, Jean-Claude Bonne et Pierre-Olivier Dittmar, « Chapitre II - Saint-Pierre de Mozat : entre dignité du monde terrestre et harmonies cosmologiques », Images Re-vues [En ligne], Hors-série 3 | 2012, mis en ligne le 21 novembre 2012, consulté le 26 juillet 2022. URL : http://journals.openedition.org/imagesrevues/1664 ; DOI : https://doi.org/10.4000/imagesrevues.1664

- Jean Bonnet, L'abbaye royale de Mozac en Auvergne, 1938.

- Abbé Cohadon, « Recherches historiques sur Mauzac, son abbaye, son église », dans Tablettes historiques de l'Auvergne, 1842.

- Collectif - Jean-Marie Perona (dir.), L’abbaye royale des bénédictins de Mozac, imp. René Vau, Riom, 1967.

- Bernard Craplet & Jean Granet, Abbatiale Saint-Pierre Mozac, Éditions Gaud, 2002 (réédition).

- Bernard Craplet, Auvergne romane, Éditions Zodiaque, 4e édition, 1972, p. 121-129.

- Bernard Craplet, Séduction de Mozat, Éditions Zodiaque, 1956.

- Georges Desdevises du Dézert & Louis Bréhier, Riom, Mozat, Volvic et Tournoël, Paris, Librairie Renouard, 1932.

- Franck Donnadieu, Philippe Labazuy, Denis Hénault, Marine Beziaud et Antoine Coperey, L’abbaye Saint-Pierre de Mozac (Puy-de-Dôme) : prospection par géoradar, dans Bulletin du Centre d'études médiévales, Auxerre, 2014, no 18-2 (lire en ligne)

- Alain Dierkens, « Une abbaye médiévale face à son passé : Saint-Pierre de Mozac, du IXe au XIIe siècle », dans Écrire son histoire : les communautés régulières face à leur passé. Actes du 5e Colloque international du C.E.R.C.O.R. (Saint-Étienne, 6 - 8 novembre 2002). Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2005 (Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux. Travaux et Recherches, XVIII), p. 71-105.

- Louis Gondelon, L’église de Mozac, Riom, Imprimerie Ulysse Jouvet, 1886.

- Hippolyte Gomot, Histoire de l'abbaye royale de Mozat, Paris, Aubry éditeur, .

- Denis Hénault, Le site monastique de Mozac au Moyen Âge (VIIe – XVe siècle) : Étude historique, archéologique et spatiale, mémoire de master 2, Clermont-Ferrand, Université Blaise-Pascal, 2005, 2 vol.

- Denis Hénault, L’Abbaye Saint-Pierre de Mozac. Architecture, décors et histoire d’un site monastique (VIIe – XXe siècle), Presses universitaires de Rennes, 2017, (ISBN 978-2-7535-5204-3)

- Anne Joly, Temporel d'une abbaye auvergnate au Moyen Âge : Mozac (1095-1560), mémoire de maîtrise, Clermont-Ferrand, Université Blaise-Pascal, 2001.

- Léon Levillain, La translation des reliques de saint Austremoine à Mozac et le diplôme de Pépin II d'Aquitaine (863), dans Le Moyen Âge, 2e série, t. VIII, juillet - août 1904, p. 281–337.

- Ludovic Luzuy, « L’église abbatiale de Mozac », dans Congrès archéologique de France, 80e session à Moulins – Nevers, 1913, p. 124–143

- Philippe Olivier, Jean-Pierre Chambon, Johan Picot, « Contribution à l’histoire de l’ancien occitan de basse Auvergne. Un accord amiable en ancien occitan auvergnat réglant un différend fiscal entre les consuls de Mozac et ceux de Riom (1360) », Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne, Clermont-Ferrand, Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, 2016, p. 179-188 (ISSN 1153-2580, lire en ligne [archive]).

- Jean-Marie & Matthieu Perona, Trésors de Mozac, sculptures romanes, tome I, Éditions du Club historique mozacois, 2012. (ISBN 978-2951728462)

- Jean-Marie Perona, Trésors de Mozac (tome II), La châsse de saint Calmin et de sainte Namadie, Éditions du Club historique mozacois, 2020.

- Matthieu Perona, L'abbaye royale des bénédictins de Mozat au Moyen Âge (Histoire, vie monastique et architecture de 533 à 1516), Éditions Club historique mozacois, 2004.

- Matthieu Perona, L’abbaye de Mozac (1516 – 1792), spécificités et réseaux, mémoire de master 2, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II, 2006.

- Matthieu Perona, « La formation du territoire de Mozac. Des limites médiévales de la justice de l’abbaye à la commune de Mozac », dans Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, 2017, CXVIII/1, p. 101-120. (lire en ligne)

- Bruno Phalip, Des terres médiévales en friche (...), Habilitation à diriger des recherches (dir. Anne Courtillé), Université Blaise-Pascal, 2001, 12 vol.

- Zygmunt Swiechowski, Sculpture romane d'Auvergne, Clermont-Ferrand, Éditions de Bussac, 1973.

- Fabien Vivier, La collégiale Saint-Julien de Brioude (...), thèse, 2014, 8 vol.

- Denis Hayot, Mozac. Nouvelles considérations sur la reconstruction de l'abbatiale au XVe siècle, dans Bulletin monumental, 2017, no 175-2, p. 170-171 (ISBN 978-2-901837-67-1)

Sources primaires

- Archives départementales du Puy-de-Dôme : fonds 5 H 1 à 5 H 76.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à l'architecture :

- (fr) La fiche de l'abbaye de Mozac dans la « base Mérimée » des Monuments historiques

- (fr) Club historique mozacois

- (fr), (en) Fédération européenne des Sites Clunisiens

- (fr), (en) Romanes.com : Photographies et détail des chapiteaux

- (fr) Les plus belles sculptures de Mozac…

- (fr) CÉSAM (Comité d'études et de soutien à l'abbaye de Mozac)