Jean Savaron

Jean Savaron, né le à Clermont-Ferrand et mort le dans la même ville, est un magistrat, jurisconsulte et historien français.

Il est connu comme l'auteur du premier ouvrage sur l'histoire de Clermont en Auvergne (Les Origines de Clairmont, ville capitale d'Auvergne, 1607), son édition commentée de Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, et sa défense de l'autorité et de la souveraineté des rois de France dans ses traités et dans ses interventions aux États généraux de 1614, où il fut député du Tiers état d'Auvergne.

Biographie

.JPG.webp)

Famille

Jean Savaron est le fils d'Antoine Savaron, seigneur de Villars[2], conseiller à la cour des aides de Montferrand[3], et de Jehanne d'Albiat. La famille Savaron est une famille de la bourgeoisie de Clermont qui est bien connue depuis Guillaume Savaron, fils de Robert, marchand à Clermont, consul de la ville en 1483 et 1494 et député aux États généraux de 1484 à Tours[4] ; Guillaume Savaron est l'arrière-grand-père de Jean. Son grand-père Hugues fut également consul de Clermont, en 1511 ; c'est lui qui fit construire l'hôtel Savaron, rue des Chaussetiers, où l'on peut voir la date de 1513 et le chiffre d'Hugues Savaron. La famille maternelle est une famille de marchands de Montferrand ; son grand-père François d'Albiat a été consul de Montferrand en 1558. La famille d'Albiat possédait l'hôtel d'Albiat, rue de la Fontaine (aujourd'hui rue Jules-Guesde) à Montferrand.

Son frère aîné, François, dont il était très proche, est procureur du roi en la sénéchaussée et siège présidial de Clermont et lui succède, à sa mort, dans l'office de président et de lieutenant général en la sénéchaussée. Un autre frère, Jacques, est militaire et seigneur de La Motte-Mazerier, près de Gannat, par son mariage avec une Coëffier.

Enfance et jeunesse

Jean Savaron est né le [5] ou, selon diverses sources, en 1567. Il perd son père à 8 ans, le . Il a fait les mêmes études que son frère François, à Clermont, puis au collège de Billom et à Paris, enfin à Bourges où ils suivent pendant 5 ans les cours du grand Cujas[6]. Tous deux, comme beaucoup de Clermontois, choisissent le parti du roi contre la Ligue et ils prennent les armes[7] ; la bataille de Cros-Rolland, près d'Issoire, le [8] sonne le glas de la Ligue en Auvergne et les Savaron rentrent dans la vie civile.

Les deux frères épousent, le , deux sœurs, Jacquette et Françoise de La Grillière, qui sont leurs cousines aussi bien du côté paternel que du côté maternel : Jacquette est la femme de François et Françoise la femme de Jean.

Carrière de magistrat

Il fut d'abord conseiller en la sénéchaussée et siège présidial de Riom, puis, en 1598, conseiller à la cour des aides de Montferrand et garde du sceau de cette cour. En 1604, il est président et lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Clermont, succédant à Antoine Dalmas[9]. Le , il devient aussi maître des requêtes de la reine Marguerite, rentrée en grâce et de retour à Paris, au moment où celle-ci allait, à la suite d'un long procès, entrer en possession du comté de Clermont, hérité de sa mère Catherine de Médicis[10].

États généraux de 1614

Savaron fut élu député du Tiers état aux États généraux qui s'ouvrirent à Paris le . Le prestige de son éloquence et de son érudition était tel qu'à plusieurs reprises il fut chargé de porter la parole de son ordre, ce qu'il fit avec une grande fermeté. Il exposa au roi les misères du peuple : « Que diriez-vous, sire, si vous aviez vu, dans vos pays de Guyenne et d’Auvergne, les hommes paître de l’herbe à la manière des bêtes ? Cette nouveauté et misère inouïe en votre État ne produirait-elle pas en votre âme royale un désir digne de Votre Majesté, pour subvenir à une calamité si grande ? » ; mais, parmi les remèdes qu'il défendit pour assainir les finances de l'État, il y avait la suppression de l'« excès des pensions » : « Quelle pitié qu’il faille que Votre Majesté fournisse, par chacun an, cinq millions six cent soixante mille livres, à quoi se monte l’état des pensions qui sortent de vos coffres ! Si cette somme était employée au soulagement de vos peuples, n’aurait-il pas de quoi bénir vos royales vertus ? ». Ce discours créa un incident grave avec la Noblesse, qui était la principale bénéficiaire de ces pensions, incident qui ne fut aplani que par l'entremise du Clergé et l'habileté de l'évêque de Luçon, Richelieu, dont les talents furent pour la première fois remarqués à l'occasion de ces États généraux[11].

Il défendit notamment le premier article du cahier de doléances du Tiers, voté à la quasi-unanimité par celui-ci : « Le Roi sera supplié de faire arrêter en l'assemblée de ses États, pour loi fondamentale du Royaume, qui soit inviolable et notoire à tous, que comme il est reconnu souverain en son État, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n'y a puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume, pour en priver les personnes sacrées de nos Rois ou absoudre leurs sujets de la fidélité et obéissance qu'ils lui doivent, pour quelque cause ou prétexte que ce soit. » Il s'opposa en cela au cardinal Duperron, qui soutenait, avec la majorité du Clergé, les théories ultramontaines. Cette controverse, qui se poursuivit au-delà des États généraux, est à l'origine de son Traité de la Souveraineté du Roy et de son royaume (1615).

Relations scientifiques : l'érudit et le collectionneur

Jean Savaron fait pleinement partie de la « République des Lettres » dans le premier quart du XVIIe siècle. Il correspond avec Jean Besly[12], Jérôme Bignon, Pierre Dupuy, André Duchesne, Papire Masson, Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, Paul Petau, François Pithou, Scévole de Sainte-Marthe et bien d'autres. Ils échangent des informations et des copies de documents. Il a pu en rencontrer certains au cours de ses voyages à Paris – on sait que c'est le cas pour Duchesne – ou en accueillir d'autres à Clermont, comme Scévole de Sainte-Marthe en 1612. Il est de ce fait très souvent cité par les auteurs de ce temps.

Il collectionne les monnaies et médailles anciennes et en échange avec le président Expilly. Un inventaire de ses collections, copié par Peiresc[13], montre qu'il en possédait plusieurs milliers, mais qu'il conservait aussi des bagues et intailles, des poteries et des curiosités naturelles diverses comme « un petit serpent desseiché avec sa boite de cuir doré » ou « deux noix petrifiées ».

Demeure

_Place_du_Terrail_-_Maison_de_Jean_Savaron.jpg.webp)

Jean Savaron n'habitait pas l'hôtel Savaron de la rue des Chaussetiers, construit par son grand-père, Hugues Savaron, au début du XVIe siècle ; l'hôtel Savaron, où il a passé ses jeunes années, est certainement allé à son frère aîné François. Le président Savaron habitait une maison sur la place du Terrail, à l'est de la cathédrale, où l'on peut voir son chiffre (IS) et celui de sa femme (FS).

La maison comporte trois niveaux ; les deux niveaux supérieurs présentent deux grandes fenêtres accolées, avec des encadrements en pierre de Volvic. Au-dessus, un fronton en pierre de Volvic porte une inscription latine :

aeternum gratos spirabit odores

L'inscription signifie : « Une seule rose diffusera pour toujours des parfums agréables et, perpétuellement fraîche, elle ne sera jamais fanée par les ans. » vna rosa est une anagramme de savaron.

Trois boules habillent le fronton : deux grosses aux extrémités et une, plus petite, au faîte ; c'est sur les supports des deux boules latérales que figurent les chiffres de Jean Savaron (à droite) et de Françoise Savaron (à gauche).

Mort et postérité

Il meurt à Clermont le , des suites d'une pleurésie. Le , il est inhumé dans la cathédrale, dans un bas-côté devant la chapelle Sainte-Catherine (devenue plus tard la chapelle Saint-Jean). Il avait, dès le , fait son testament, où il confiait à son frère François le soin de faire imprimer ses ouvrages inédits[14].

Il laissait de nombreux enfants qui lui survécurent et dont plusieurs épousèrent des parents proches de Blaise Pascal. Sa postérité agnatique s'éteignit en 1790 avec son arrière-arrière-petit-fils Claude Savaron, officier de marine ; mais sa postérité par les femmes est très nombreuse au XXIe siècle. On trouve dans cette descendance le ministre Edmond Guyot-Dessaigne (1833-1907) et son frère Léonce (1839-1889), député de Haute-Loire[15].

Œuvres

Éditions d'auteurs latins

Le premier ouvrage publié par Jean Savaron est une édition des œuvres de Sidoine Apollinaire (430-486), évêque de Clermont, qui paraît à Paris en 1598[16]. L'année suivante, il donne une deuxième édition, augmentée d'un commentaire[17]. Une nouvelle édition augmentée paraît encore en 1609. En 1602, il publie une édition commentée de l'historien Cornelius Nepos. Il a écrit aussi des notes sur Grégoire de Tours, qu'il n'a pu publier, ainsi que sur d'autres auteurs ; ces notes se trouvent en marge de divers ouvrages qui lui ont appartenu et qui sont conservés maintenant dans les fonds anciens de la bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole.

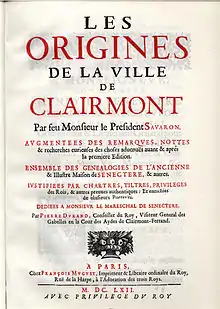

Les Origines de Clairmont

La première édition[19] de l'ouvrage de Savaron sur Les Origines de Clairmont, ville capitale d'Auvergne parut en 1607, à Clermont, chez Bertrand Durand, maître imprimeur de la Cour des Aydes ; elle est dédicacée au dauphin. C'était le premier ouvrage d'ensemble sur l'histoire de la ville. L'année suivante, il publia (à Paris, chez Ambroise Drouart, 57 p.) un petit livre qui touchait aussi à l'histoire locale, De sanctis ecclesiis et monasteriis Claromontii libellos duos auctoris anonymi qui vixit circa annum DCCCCL nunc primum editos… ; c'était une édition commentée d'un ouvrage inédit en latin d'un auteur anonyme du Xe siècle sur les églises et monastères de Clermont, conservé à la fois à Notre-Dame du Port et à l'abbaye de Saint-Allyre[20]. Savaron avait une connaissance remarquable de toutes les archives qu'on pouvait trouver à Clermont dans les institutions religieuses, civiles et judiciaires ; il a fait savoir à Peiresc qu'il avait dans sa bibliothèque, sans doute transcrites par lui-même, des copies de la plupart des chroniques des monastères du voisinage ; l'inventaire de sa bibliothèque garde la trace d'une multitude de copies de documents.

Hommages

- Une rue du centre historique de Clermont-Ferrand, aboutissant à la place du Terrail où se trouvait la demeure de l'historien, porte le nom de rue Savaron.

- Une rue de Brioude s'appelle rue Savaron.

Notes et références

- On discerne encore les armes de la famille d'Albiat : de sable à six flanchis d'or posés 3, 2 et 1.

- Villars était un fief situé sur la paroisse d'Orcines, à mi-chemin entre Chamalières et Orcines.

- Antoine Savaron est devenu conseiller à la cour des aides dès sa création en 1559. Il est mort vers 1574.

- C'est ce Guillaume qui acheta la seigneurie de Villars, avec son frère, en 1490 et 1493.

- Cette date, donnée par A. Vernière dans son ouvrage, remonte à un manuscrit latin anonyme postérieur de quelques années seulement à la mort de Savaron ; cependant, il est difficile d'avoir une idée de la valeur de cette source.

- On connaît ces détails par la dédicace à son frère de son édition de 1609 des Carmina de Sidoine Apollinaire.

- Jean Savaron le rappelle dans l'un de ses discours lors des États généraux.

- Le même jour que la bataille d'Ivry.

- Les lettres de provision sont du 25 septembre pour l'office de président et du 3 octobre pour celui de lieutenant-général. A. Vernière, Le Président Savaron..., p. 7.

- Le 27 juin 1606, une députation des officiers du présidial et de la municipalité de Clermont, conduite par Savaron, lui rend foi et hommage. Mais, Marguerite fit immédiatement donation de ce comté au dauphin, futur Louis XIII, n'en gardant que l'usufruit, et elle envoya le 17 juillet la députation clermontoise à Saint-Germain-en-Laye, où se trouvait la cour, pour faire hommage au dauphin.

- G. Hanoteaux, « Richelieu aux États de 1614 », Revue des Deux Mondes, tome 119, 1893. (Wikisource)

- Auteur de l’Histoire des comtes de Poitou et ducs de Guyenne.

- Manuscrit autographe de Peiresc, La Haye, musée Meermanno-Westreenianum, n° 80. Le texte en est donné par A. Vernière, op. cit., pp. 60-62.

- A. Vernière, op. cit., pp. 13 et 18.

- Généalogie.

- Caii Solii Apollinaris Sidonii Arvernorum episcopi opera Jo. Savaronis studio et diligentia castigatius recognita, Parisiis, in officina Plantiniana, 1598.

- Caii Solii Apollinaris Sidonii Arvernorum episcopi opera Jo. Savaro Claromontensis in Montisferranda subsidiorum curia senator et vicancellarius multo quam antea castigatius recognovit, Parisiis, ex officina Plantiniana, 1599.

- Pierre Durand (1604-1684), seigneur de Champfleury, marchand drapier puis visiteur général des gabelles en la cour des aides de Clermont-Ferrand, appartenait à une lignée de marchands libraires et imprimeurs de Clermont, qui furent aussi échevins de la ville (cf. Pierre Égullion, Imprimeurs, libraires et relieurs du Bas-Pays d'Auvergne et du Puy-de-Dôme, 1491-1939 (« Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand », 58), Clermont-Ferrand, Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, 2000, 289 p. (ISBN 2-903377-42-1). Philiberte Savaron, nièce de Jean Savaron et épouse de Guillaume Lagayte, substitut du procureur du roi en l'élection de Clermont, était sa tante par alliance. Son propre père, Bertrand Durand, avait été le premier éditeur des Origines de Clairmont.

- 374 p., in-8o. Jean Savaron, Les Origines de Clairmont, ville capitale d'Auvergne, Clermont, Bertrand Durand, maître imprimeur de la Cour des Aydes, (lire en ligne).

- L'ouvrage porte une dédicace au cardinal de La Rochefoucauld, évêque de Clermont.

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Savaron, dans Louis Ellies Dupin, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, chez Pierre Humbert, Amsterdam, 1711, tome XVII, p. 58-59 (lire en ligne)

- Henri Doniol, « Essai sur la vie et les ouvrages de J. Savaron », L'Art en province (Moulins, Desrosiers), VII, 1843, p. 217 et suiv.

- Hippolyte Conchon, « Études historiques et littéraires sur J. Savaron », Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l'Auvergne (Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot), XIX, 1846, p. 273 et suiv.

- A. Vernière, Le Président Savaron, érudit, curieux, collectionneur, et ses rapports avec les savants de son temps, Clermont-Ferrand, Bellet, 1892, 100 p., lire en ligne (compte rendu par Maurice Faucon, Bibliothèque de l'École des Chartes, 54, 1893, pp. 556-558 : en ligne).

- Joseph Meyniel, Le Président Jean Savaron : ses théories, ses ouvrages, Paris, Impr. Bonvalot-Jouve, 1906, 374 p. (thèse pour le doctorat en droit, Paris).

.jpg.webp)