Le régime franquiste et la question juive

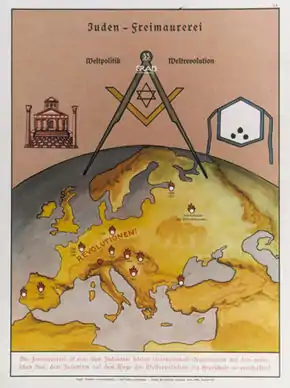

Le discours franquiste sur les Juifs se nourrissait à plusieurs sources. La première, de nature religieuse, était l’antijudaïsme catholique traditionnel et populaire, profondément ancré dans les mentalités ; ensuite, un antisémitisme de nature politique apparut dans la propagande franquiste, comme élément d’un montage idéologique où le judaïsme figurait, aux côtés de la franc-maçonnerie et du communisme, comme l’un des piliers d’un ennemi tricéphale. Pendant la Guerre civile, il y eut enfin la tentative, sous la pression d’agents nazis présents à Madrid, d’y greffer un antisémitisme racial et biologique, lequel cependant, en dépit de puissants moyens de propagande (presse, édition, cinéma), peina à prendre pied en Espagne. Nonobstant que de nombreux Juifs aient combattu comme volontaires dans le camp républicain, notoirement au sein des Brigades internationales, nul camp de concentration ne fut jamais bâti et aucune loi de discrimination raciale dirigée expressément contre les Juifs, à l’instar de celles de Nuremberg de 1935, ne fut jamais en vigueur en Espagne, ce qui du reste eût été largement sans objet, vu le faible effectif de la communauté juive dans le pays (6 000 individus au début de la Guerre civile). De plus, cet antisémitisme se trouvait mâtiné de philoséfaradisme, c’est-à-dire d’une affinité culturelle et affective (mais non exempte d’arrière-pensées économiques, géopolitiques etc.) pour les Séfarades, descendants des Juifs qui, chassés d’Espagne en 1492 et dispersés, avaient gardé l’idiome castillan, des chants et plusieurs coutumes de leur ancienne patrie, et que la droite espagnole n’avait garde de confondre avec les Ashkénazes, considérés vils. Par philoséfaradisme, que professait aussi Franco lui-même, le dictateur Primo de Rivera avait offert en 1924 aux Séfarades la possibilité d’acquérir la nationalité espagnole, ce dont feront usage quelques milliers d’entre eux. De façon générale, l’antisémitisme apparaît instrumentalisé, et donne l’impression d’être plaqué, à des fins utilitaires, sur la propagande officielle, et de ne pas être de conviction ; généralement, le judaïsme était traité comme un phénomène strictement religieux et comme un système de valeurs opposé à celui qu’incarnait le christianisme, c’est-à-dire comme une erreur susceptible de réparation par l’effet de la conversion. Après la guerre mondiale se produisit un glissement phobique vers l’État d’Israël, d’une part parce que ce nouvel État (qui n’était pas dupe de la duplicité de Franco pendant la guerre) vota à l’ONU en 1949 contre la levée de l’ostracisme contre l’Espagne, d’autre part pour complaire aux pays arabes.

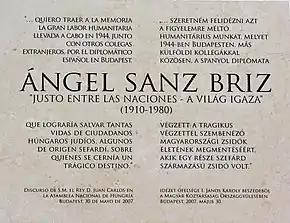

L’attitude de l’Espagne franquiste vis-à-vis des Juifs persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale varia au gré des circonstances et du rapport de forces au sein la coalition franquiste au gouvernement. Le discours antisémite s’exacerba pendant la première phase de la Guerre mondiale (coïncidant avec la phase fasciste du franquisme), en manière de « tribut rhétorique » aux puissances de l’Axe, envers lesquelles l’Espagne se reconnaissait une dette d’honneur et qui semblaient alors devoir sortir victorieuses du conflit, mais s’émoussa dans la deuxième phase de la guerre, quand il s’agissait au contraire de faire bon visage vis-à-vis des puissances alliées, désormais probables vainqueurs, et quand le régime se promettait la bienveillance du monde juif envers lui dans l’après-guerre. Ces circonstances allaient se refléter dans l’attitude du régime face à l’Holocauste et dans ses efforts — resp. réticences — à défendre (en tant que pays neutre favorable à l’Axe) les Juifs persécutés dans les pays occupés par l’Allemagne ; cela se traduisit dans un premier temps par des consignes de passivité données aux diplomates, par une protection consulaire parcimonieuse et intransigeante strictement limitée aux seuls Séfarades dûment titulaires de la citoyenneté espagnole (moins de quatre milliers), par des tergiversations dans les rapatriements de ces ressortissants juifs vers la Péninsule etc., puis, vers la fin de 1942, après le tournant de la guerre, par une plus grande libéralité. Il est vrai que, si le gouvernement franquiste enferma dans un camp de concentration les dizaines de milliers de réfugiés qui franchissaient clandestinement les Pyrénées, il s’abstint (sauf cas rares) de les refouler vers la France. À partir de 1944, le régime accorda une protection plus généreuse et tolérait désormais, s’il ne les suscitait pas, les initiatives de ses représentants consulaires visant à protéger les juifs ; mais le sauvetage de victimes potentielles qui eut lieu en Grèce, Bulgarie, Hongrie et Roumanie était tributaire surtout des efforts humanitaires spontanés des diplomates espagnols dans ces pays, dont en particulier Alberto Rolland à Paris, Ginés Vidal à Berlin, Julio Palencia à Sofia, José Rojas à Bucarest, Sebastián Romero en Grèce, et Sanz Briz à Budapest, ce dernier délivrant des visas à des Juifs hongrois bien au-delà des critères d’admission fixés par son ministère de tutelle, octroyant généreusement le statut de protégé à des Juifs de toute origine, et les recueillant dans des immeubles jouissant du statut d’extraterritorialité. Mais tout au long de la guerre ne cessèrent jamais de prévaloir les mêmes constantes — rapatriement des seuls ressortissants espagnols, admission de Juifs sur le territoire conditionnée au départ préalable du contingent précédent etc. —, qui eurent pour effet que le nombre de Juifs ainsi secourus est resté en deçà du potentiel de sauvetage de l’Espagne. En tout état de cause, purent ainsi être sauvés : près de 30 000 Juifs détenteurs d’un visa d’entrée au Portugal et auxquels Madrid octroya un visa de transit, dans la première phase de la guerre ; 11 535 Juifs recueillis sur le sol espagnol, dont 7 500 entrés clandestinement, dans la seconde phase ; 3 235 qui jouirent de l’une ou l’autre forme de protection diplomatique sur place en zone occupée ; et 800 ressortissants rapatriés. Après la guerre, Franco exploita la conduite humanitaire de ces représentants diplomatiques pour se fabriquer une image de « sauveur de Juifs », démontée plus tard par les historiens.

Si aucune loi, ni pendant la phase fasciste du régime, ni pendant le national-catholicisme qui lui fera suite, ne fut adoptée spécifiquement contre les Juifs, l’interdiction de tout culte autre que le catholicisme revenait dans les faits à rendre impossible la pratique du judaïsme. Cependant, dès 1949, deux synagogues furent inaugurées dans des appartements privés à Madrid et Barcelone. Plus tard, et malgré l’opposition des secteurs les plus intégristes et ultra du franquisme, des assouplissements furent consentis sous l’influence de Vatican II et sous l’égide de la dénommée Loi sur la liberté religieuse adoptée en 1967 et d’un amendement à la Charte des Espagnols approuvé par référendum en , qui garantissait la liberté religieuse, sans encore élever celle-ci au rang de droit fondamental. Les effectifs de la communauté juive d’Espagne connurent dans les décennies d’après-guerre un accroissement considérable, passant de 2 500 en 1950 à 12 000 à la fin de l’ère franquiste.

Fondements idéologiques

Franco et les Juifs

_-_Fondo_Car-Kutxa_Fototeka.jpg.webp)

Depuis ses années de guerre au Maroc, Franco professait le philoséfaradisme, c’est-à-dire se sentait une affinité avec les Juifs séfarades, avec qui il avait été amené à traiter, et avec qui ensuite il avait noué une certaine amitié. En atteste son article Xauen la triste (Xauen=Chefchaouen) paru dans la Revista de Tropas Coloniales en 1926, alors qu’il était âgé de 33 ans et qu’il venait d’être promu général de brigade. Dans ledit article, il mettait en exergue les vertus des Séfarades, qu’il mettait en regard de la « sauvagerie» (salvajismo) des « Maures ». Plusieurs de ces Séfarades lui apporteront d’ailleurs leur concours actif lors du soulèvement de 1936. Le scénario que Franco écrivit pour le film Raza de 1942 comporte un épisode où transparaît ce même philoséfaradisme ; le personnage principal, visitant avec sa famille la synagogue Santa María La Blanca à Tolède, déclare : « Juifs, Maures et Chrétiens se sont trouvés en ce lieu, et, au contact de l’Espagne, se sont purifiés », ce qui dénote, raisonne l’historien Gonzalo Álvarez Chillida, que pour Franco, la supériorité de la nation espagnole se manifeste en particulier par ceci qu’elle est capable de purifier y compris même les Juifs, en les transformant en Séfarades, bien distincts de leurs autres coreligionnaires[1].

Que ce philoséfaradisme ait été réel ou non, on retient des discours et allocutions de Franco l’impression que celui-ci ne soulevait la question juive que de manière intéressée, jamais par conviction idéologique, Franco incluant en effet dans ses textes telle référence lorsqu’il la jugeait politiquement opportune et l’en écartant quand la situation du moment le lui conseillait. S’il est certain qu’il ne mit aucun frein à la puissante propagande antisémite diffusée en Espagne par les Allemands, il ne se montra jamais, hormis à quelques moments bien précis, un antisémite ardent. Pour lui, l’Espagne avait résolu le problème juif dès le XVe siècle, et, dans la mesure ou l’unité religieuse atteinte alors n’était pas remise en question, l’Espagne avait pu, déclara-t-il à un journaliste, devenir un pays de tolérance à l’égard de tous les cultes[2].

Franco envisageait le judaïsme comme un problème d’ordre spirituel, ainsi qu’il appert du discours qu’il prononça à Tolède le à l’occasion du troisième anniversaire de la prise de l’Alcazar et dans lequel Franco préféra, au lieu de se référer explicitement aux Juifs, user de l’habituelle périphrase « race maudite », désignant par là le peuple damné pour avoir trahi la confiance que Dieu avait mise en lui et s’être adonné à la violence et aux assassinats collectifs contre ses frères chrétiens[3]. Cependant, Franco invoquait non pas les postulats racistes en vogue dans ces années-là, provenant principalement d’Allemagne et de France, mais le principe de la pureté de sang en vigueur sous le règne des Rois catholiques, principe qui fut à la base d’une politique axée non sur une eugénésie raciale et sur la pureté biologique opposée au métissage, mais sur l’unité religieuse de la nation. Des interventions publiques de Franco, il n’apparaît pas que la question juive ait tenu un rôle prépondérant dans ses discours et allocutions de propagande, pas plus qu’elle ne se soit traduite par une participation active au génocide juif en cours en Europe, dont l’Espagne avait certes eu dûment connaissance[4].

D’aucuns se sont évertués à expliquer le philoséfaradisme de Franco par ses supposées ascendances judéoconverses, en prenant notamment pour preuve sa dévotion pour sainte Thérèse de Jésus, qui était issue d’une famille de juifs convertis. Certains en effet ont postulé une ascendance juive de Franco ; après sa mort en particulier, des rumeurs insistantes ont circulé à propos de supposées origines juives de la famille Franco, bien qu’aucune preuve concrète ne soit venue corroborer cette thèse. Il est vrai que le nom Franco est couramment porté par des Séfarades que l’on retrouve éparpillés en Hollande, en Italie, en Tunisie, en Turquie, en Asie mineure, en Crète et aux États-Unis, cependant plusieurs onomasticiens posent que Franco peut aussi être la traduction du mot franc, l’immigré du Nord au Moyen Âge, pendant la Reconquête notamment, ou désigner celui qui à la même époque était exempté du droit de capitation et de certains tributs. Par contre, le nom de sa mère, Bahamonde y Pardo de Andrade, ne prêtait pas à controverse[5] - [note 1]. L’enquête de pureté de sang de 1794, alléguée par l’historien Luis Suárez Fernández, qui fut conduite au bénéfice de Nicolás Franco Sánchez de Viñas y Freyre de Andrade, ancêtre du Caudillo, et faisait état de six témoignages, n’est pas déterminante, car à cette époque, les enquêtes étaient devenues complaisantes. Franco du reste ne manifesta jamais le moindre souci à l’égard de ses origines[6] - [7] et aucun document ne laisse entrevoir de la part de Franco une quelconque préoccupation au sujet de ses origines. Pour lui comme pour beaucoup d’Espagnols, la question de la pureté biologique ne se posait plus depuis longtemps[8]. Les historiens Payne et Palacios font observer par ailleurs que la majorité de la population juive d’Espagne s’est convertie au catholicisme au fil des générations pendant les XIVe et XVe siècles, avec le résultat que la société espagnole a absorbé plus de gènes juifs que tout autre pays européen. Une étude génétique publiée en 2008 a conclu qu’approximativement 20 % de la population espagnole possède une ascendance juive. Cela est si commun, que quand même tel eût été le cas de Franco, cela serait une caractéristique partagée par plus de huit millions de citoyens de l’Espagne du XXIe siècle et ne représenterait nullement un trait exceptionnel[9]. C’est du reste aussi sans aucun résultat probant que le nazi Reinhard Heydrich diligenta, une quarantaine d’années après la naissance de Franco, une enquête sur les supposées origines juives de Franco. Quoi qu’il en soit, le philoséfaradisme du Caudillo n’entama en rien sa politique visant à garder l’Espagne exempte de Juifs, sauf dans ses territoires en Afrique du Nord[5] - [1]. Pour Franco, comme pour tant d’autres représentants du régime, la force de la culture espagnole, profondément catholique, avait réussi à unir sous une même identité et religion tous les habitants de la Péninsule. Le judaïsme est traité par Franco comme un phénomène religieux, c’est-à-dire comme une erreur susceptible de réparation par l’effet de la conversion, et non comme une donnée raciale et biologique. Il est à noter que la scène concernée du film Raza ne fut jamais tournée, ou du moins ne fut jamais incorporée dans le montage définitif, ni dans la version originale sortie en salle en 1942, ni dans la nouvelle version sortie sous le titre Espíritu de una Raza (littér. Esprit d’une race) dans les années 1950. Les invectives anti-maçonniques en revanche ne font défaut dans aucune de ces deux versions[10].

Franco intervint une fois publiquement pour stopper une flambée d’antisémitisme dans le Protectorat du Maroc pendant la Guerre civile. Dans ses troupes, les Espagnols juifs servaient dans les mêmes conditions que les autres soldats, et il n’y eut aucun règlement pris par son gouvernement tendant à imposer des restrictions ou des discriminations à l’encontre des Juifs[11]. Álvarez Chillida relève :

« Franco était beaucoup moins antisémite que nombre de ses compagnons d’armes, tels que Mola, Queipo de Llano ou Carrero Blanco, et cela se répercuta sans aucun doute sur la politique de son régime à l’égard des Juifs[12]. Dans ses discours et déclarations pendant la Guerre civile, il n’usa jamais d’aucune expression antisémite. Pour lui, les ennemis sont la Russie, le communisme et la franc-maçonnerie, qui [d’après lui] dominent le camp républicain. Ces idées provenaient des bulletins de l’Entente internationale anticommuniste, avec siège à Genève (Suisse), auxquels le général Franco était abonné depuis l’époque de la dictature de Primo de Rivera[13]. »

Ce n’est qu’à la fin de la Guerre civile, après la victoire nationaliste, que la collusion « judéo-maçonnique bolchévique » commença à être désignée de façon récurrente comme l’ennemi diabolique à l’origine des maux du pays[14] - [15]. Les premières manifestations antisémites de Franco apparurent dans le discours qu'il prononça le lors du défilé de la Victoire à Madrid[16] :

« Le judaïsme, la maçonnerie et le marxisme étaient des griffes plantées dans le corps national par les dirigeants du Front populaire qui obéissaient aux consignes du Komintern russe. […] Ne nous faisons pas d’illusions : l’esprit judaïque, qui a permis la grande alliance du grand capital avec le marxisme, qui en sait long sur les pactes avec la révolution anti-espagnole, ne s’extirpe pas en un seul jour et palpite dans le fond de beaucoup de consciences »[17]. »

Dans son traditionnel message de fin d’année du , alors que Hitler venait d’envahir la Pologne et entreprenait de confiner les Juifs polonais dans des ghettos, Franco alla jusqu’à justifier la politique raciale de l’Axe, en se référant à l’Expulsion des Juifs d'Espagne décrétée en 1492, et déclara comprendre

« les motifs qui ont porté différentes nations à combattre et à écarter de leurs activités ces races où la convoitise et l’intérêt sont les stigmates qui les caractérisent, car leur prépondérance dans la société est cause de perturbation et de danger pour l’accomplissement de leur destin historique. Nous autres qui, par la grâce de Dieu et par la lucide vision des Rois catholiques, nous sommes délivrés il y a plusieurs siècles déjà d’un fardeau si pesant, ne pouvons pas rester indifférents face à cette nouvelle floraison d’esprits cupides et égoïstes, si attachés aux biens terrestres qu’ils sont prêts à sacrifier leurs enfants à leurs intérêts douteux. »

— Francisco Franco, [12] - [15].

Si donc en Espagne, il n’était plus guère question d’un « problème juif », c’était d’après Franco grâce à la politique d’unification religieuse accomplie par les Rois catholiques, laquelle politique avait tendu à expulser toute personne rétive à se convertir au christianisme et à « effacer » par là son « stigmate » juif. De nouveau, Franco insiste sur la dimension spirituelle qu’il attache à la question juive, mais lui donne ici en plus une dimension économique, quand il identifiait aux Juifs les petits commerçants qui tiraient profit de la pénurie de produits de base dont souffrait la population espagnole pendant les années de l’après-guerre civile, Franco réhabilitant ainsi le prototype du Juif avaricieux et égoïste, en accord avec les stéréotypes médiévaux. Dans la même allocution surgit également un autre des topos habituels de la propagande du régime : énumérant les ennemis « de toujours » de l’Espagne, il mentionna « la franc-maçonnerie à cheval sur l’Encyclopédie », ceux qui « avec Riego portèrent le coup de grâce à notre Empire d’outremer », et ceux qui « entouraient la Reine régente lorsqu’elle décrétait l’extinction des ordres religieux et l’expropriation de leurs biens, sous l’inspiration du Juif Mendizábal »[18]. Pour sa part et dans le même temps, Ramón Serrano Súñer, alors puissant beau-frère du Caudillo, accusait (notamment dans une déclaration du ) le judaïsme d’être « l’ennemi de la nouvelle Espagne », tandis que l’amiral Carrero Blanco, future éminence grise du dictateur, affichait lui aussi de vigoureuses convictions judéophobes[19].

Le , dans un discours devant la Section féminine de la Phalange, il fait de nouveau l’éloge de l’expulsion des Juifs de 1492[20], établissant un parallèle entre la politique mise en œuvre dans ce domaine par Isabelle la Catholique et la sienne propre, et définissant pour la première fois son régime comme un régime raciste :

« Mais ces siècles de grandeur [ceux d’Isabelle la Catholique, de Charles Quint, de Cisneros, et de Philippe II] eurent aussi leur première pierre ; ils eurent leur époque fondatrice, celle de la reine Catholique, qui crée une politique révolutionnaire, une politique totalitaire et, au bout du compte, raciste, en raison de ce qu’elle est catholique ; une doctrine et une idéologie qui tombent déjà en désuétude, encore que nous autres les ayons fait resplendir avec l’esprit juvénile de nos Jeunesses[21]. »

Franco maintint ses positions antisémites même après les premiers revers des nazis dans la guerre. Ainsi, en , après la défaite allemande de Stalingrad, le Généralissime écrivait au pape Pie XII[22] - [23] :

« Derrière les coulisses se meuvent la franc-maçonnerie internationale et le judaïsme imposant à leurs affiliés l’exécution d’un programme de haine contre notre civilisation catholique, dont l’Europe constitue la cible principale car considérée comme le bastion de notre foi. »

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’attitude personnelle de Franco envers les juifs est à mettre en comparaison avec celle de Serrano Suñer, qui face aux mesures anti-juives prises dans les pays sous occupation allemande recommanda une attitude passive aux diplomates espagnols à l’étranger, de façon à ne pas gêner la politique allemande, ou avec celle de son successeur aux Affaires étrangères, Gómez-Jordana, qui ne fit preuve d’aucune complaisance envers les Séfarades menacés[24]. Jusqu’à l’été 1942, quelques milliers de juifs fuyant le nazisme, probablement au nombre de quelque 30 000, purent transiter par l’Espagne au cours de leur fuite, et rien n’indique qu’un seul d’entre eux ait été livré aux Allemands par l'effet d'une consigne officielle[11]. Cependant, si par la suite l’Espagne joua un rôle plus positif, ce ne fut pas tellement sous l’impulsion de Franco, mais bien plus, indique Bartolomé Bennassar,

« grâce à l’action de son frère Nicolás, qui, approché par des représentants du Congrès juif mondial, tança Jordana au cours d’une conversation téléphonique et l’obligea à intervenir en faveur des Séfarades grecs. Surtout, l’honneur de l’Espagne franquiste fut sauvé par plusieurs de ses diplomates en poste à Paris, Berlin, Athènes, en Bulgarie, en Hongrie etc., qui sauvèrent quelques milliers de Juifs, soit en obtenant leur entrée en Espagne, soit en les faisant placer sur des listes d’attente à l’émigration. […] Franco ne refusa pas systématiquement d’accorder asile aux Juifs, il intervint personnellement en leur faveur dans quelques cas exceptionnels et n’offrit jamais, à l’inverse du régime de Vichy, de livrer des Juifs. On ne saurait affirmer, en revanche, qu’il ait donné des instructions pour sauver le plus grand nombre de Juifs possible ; ce sont des diplomates qui, en dépit de l’inertie ou de la mauvaise volonté de leur administration, ont réussi quelques miracles[25]. »

Les écrits les plus violemment antisémites de Franco sont les articles que, sous le pseudonyme de Jakin (ou Jakim) Boor — nom de plume par lequel il signait depuis 1946 ses contributions au journal phalangiste Arriba —, il rédigea pour le compte de ce journal en 1949 et 1950. Les rares références judéophobes qu’on y voit surgir (sans qu’elles en constituent le thème principal) ressortissent tant à l’antisémitisme classique d’inspiration catholique, qu’à une forme nouvelle axée contre l’État d’Israël. Sous cette signature, Franco publia les attaques les plus virulentes contre les Juifs jamais sorties de su plume ; il est vrai qu'elles sont datées entre 1949 et 1951, années où, après le vote d’Israël à l’ONU en contraire à la levée des sanctions contre l’Espagne, avait été rompu le respect mutuel qui s’était instauré entre le nouvel État juif et le régime franquiste et qui était le résultat d’un accord secret conclu à Lisbonne en 1944 entre le ministre Jordana et des représentants juifs[26]. Dans ces articles, Franco amalgamait les Juifs à la franc-maçonnerie et les qualifie de « fanatiques déicides », de « peuple enkysté dans la société où il vit » et d’« armée de spéculateurs accoutumés à enfreindre ou à contourner la loi »[27]. Dans l’article intitulé Acciones asesinas (littér. Actions assassines) paru le , tissu d’incongruités établi à partir du libelle antisémite Protocoles des sages de Sion, auquel Franco ajoutait pleine créance et grâce auquel, d’après lui, on avait pu avoir connaissance de la conspiration du judaïsme « visant à s’emparer des leviers de la société »[16], Franco relate les crimes juifs dans l’Espagne du XVe siècle, meurtres rituels d’enfants etc., résultat sans doute d’influences contradictoires qu’il avait subies de Primo de Rivera, de phalangistes proches du nazisme, ou de quelques prêtres véhéments[28]. Selon Álvarez Chillida, cet article est le plus antisémite de ceux qu’il écrivit pour le compte d’Arriba sous le pseudonyme de Jakim Boor, attendu que de surcroît, il souscrit à la politique antisémite des Rois catholiques avec l’argument que les Juifs du Xe siècle étaient devenus des « sectes dégénérées, secrètes, conspiratrices et criminelles », qui, entre autres méfaits, commettaient « le meurtre d’enfants et d’adultes lors de réunions secrètes »[29]. D’autre part, il justifie l’expulsion des Juifs au XVe siècle par le fait que les Juifs véritables s’étaient déjà convertis et que seuls furent chassés les irrédentistes qui agissaient contre l’unité religieuse poursuivie par les Rois catholiques[30]. L’attaque atteignit son point culminant avec un autre article, Maniobras masónicas (littér. Manœuvres maçonniques), en date du , où la virulence antisémite s’exacerba encore, et où la ligne argumentaire déjà adoptée consistant à centrer l’offensive sur le nouvel État juif était renforcée[31]. Aussi peut-on voir, commente Álvarez Chillida, que « le philoséfaradisme de Franco avait ses limites, lesquelles devinrent patentes dès que le nouvel État d’Israël contraria ses projets internationaux »[29]. Toujours d’après Álvarez Chillida, ces articles peuvent s’interpréter comme une réaction au refus de l’État d’Israël d’entretenir des relations diplomatiques avec le régime franquiste et au fait que ce pays avait voté à l’ONU contre la levée des sanctions internationales décidées en 1946 contre l’Espagne[32]. L’ire de Franco n’allait donc plus seulement aux Juifs, mais aussi à l’État hébreu récemment fondé, investi de toutes les tares de « ceux de sa race », de sorte que désormais l’attaque contre l’État d’Israël devint l’élément central de ses textes antisémites. Du reste, dès le , à la fin d’un article intitulé Los que no perdonan (littér. Ceux qui ne pardonnent pas), Franco s’en était déjà pris durement à l’État d’Israël, dans une première occurrence de ce glissement phobique vers l'État d'Israël qui trouvera sa pleine expression après la création de l’État juif[33]. Selon Isidro González García, durant les années 1949 et 1950, l’éloignement entre l’Espagne et Israël était devenu absolu[34].

Au vu de ces écrits, il est raisonnable d’admettre que la protection des Juifs qu’il laissa s’organiser pendant la guerre lui avait été insufflée par son antipathie pour Hitler, ou par son frère Nicolás. À partir de la fin de 1942, on peut y discerner aussi la pression du pape Pie XII qui dénonçait « l’horreur des persécutions raciales » et accordait « un soutien sûr à des prêtres ou à des institutions » agissant en faveur des Juifs[28].

Nature et fonction de l’antisémitisme dans l’idéologie franquiste

L’antisémitisme comme élément d’un montage idéologique

Les éléments intellectuels, argumentations et mythes qui composent le discours antisémite franquiste avaient pour finalité non pas la répression contre les Juifs, du reste fort peu nombreux en Espagne — sur la foi d’un recensement de 1933, la communauté juive d’Espagne ne comprenait pas plus de 6 000 personnes, dont un bon nombre décida d’émigrer à l’éclatement de la Guerre civile[35] —, mais au premier chef le renforcement de l’identité nationale et, dans la première phase de la Seconde Guerre mondiale, l’allégeance idéologique du nouvel État franquiste aux puissances de l’Axe, qui avaient bien, quant à elles, et contrairement à l’Espagne franquiste, fait de l’antisémitisme une politique éliminationniste d’État[36].

Dans la propagande franquiste, le Juif n’était que l’une des parties constituantes d’un ennemi composite, où il se trouvait en association avec le franc-maçon et le communiste[37]. D’aucuns interprètent l’idéologie du régime franquiste fondamentalement comme une construction factice destinée à faire accroire que le régime serait davantage que la simple réincarnation du traditionnel casticisme (pureté) catholique ou que le produit des prétentions caudillistes d’une institution militaire à longue tradition autoritaire, c’est-à-dire destinée à conférer un vernis de modernité européenne à un régime politique sous-tendu par des valeurs traditionnelles archaïques imposées depuis des siècles au pays par l’Église et par l’armée. Cependant, les thèses nationales-socialistes, plus particulièrement en matière de doctrine raciale, n’eurent qu’une faible incidence sur l’identité nationale que l’on se proposait de façonner. Il est vrai cependant que dans la triade propagandiste par laquelle judaïsme, franc-maçonnerie et communisme étaient identifiés comme un même ennemi tricéphale, l’antisémitisme pouvait en Espagne s’appuyer sur une longue tradition littéraire, même si celle-ci restait circonscrite à la sphère religieuse et se présentait en alliance avec un philoséfaradisme qui, déguisé parfois en philojudaïsme, n’était qu’un faux-semblant visant à mettre en relief les valeurs de l’Hispanité et à se réapproprier le passé culturel de la supposée Espagne des trois cultures, c’est-à-dire les années du « glorieux Empire ». Il y a lieu cependant, si l’on veut cerner la véritable nature de l’antisémitisme espagnol de cette époque, de l’isoler de ladite triade, compte tenu qu’au-delà de son exploitation propagandiste, un discours judéophobe avait cours durant ces années en Espagne qui présentait une spécificité suffisamment forte pour qu’on s’attarde à en fixer les particularités. Bien qu’utilisé comme arme de propagande politique dont les manifestations fluctuaient au gré de la conjoncture, le discours antisémite comportait quelques constantes argumentaires restées inchangées tout au long de la période. Ainsi, s’il est vrai que l’antisémitisme en Espagne remplit p. ex. une fonction politique en rapport avec les impératifs des alliances internationales que le régime dut nouer (avec l’Axe d’abord, avec les puissances alliées ensuite) pour survivre, il existait aussi et surtout, au-delà de ces nécessités circonstancielles, comme discours articulé et avait été intégré dans la configuration de l’identité nationale espagnole[38].

Dès l’époque de la Seconde république et pendant la Guerre civile, le discours judéophobe fut exploité par les organisations intégristes à tendance nationaliste et catholique, sous la houlette directe des agents nazis qui opéraient en Espagne. Dans cette optique, l’antisémitisme à caractère racial et biologique qu’on rencontre non seulement dans la presse, mais aussi dans les livres de propagande et dans les ouvrages de certains auteurs qui œuvraient à doter d’un corps doctrinal le nouvel État franquiste, remplit une fonction idéologique et servit à opérer un alignement sur la puissance étrangère alors dominante[36]. En Espagne, l’orgueil de la race, la défense de l’Hispanité comme valeur en soi, et le christianisme comme seule philosophie cohérente, étaient les valeurs premières immuables, celles qui conditionnèrent sur toute la période concernée les éléments secondaires du discours, dont notamment l’antisémitisme[39].

Il y eut en Espagne fondamentalement deux variétés d’antisémitisme, l’une de caractère religieux, liée à une composante fondatrice de l’identité nationale et découlant historiquement du pouvoir de l’Église sur l’éducation et sur les moyens de communication, et l’autre de caractère racial, importé du national-socialisme, qui exerçait une forte influence sur les organes de presse du Mouvement national et sur un milieu intellectuel avide d’« espagnoliser » une idéologie clairement de provenance allemande et sous-tendue par des références culturelles et mythologiques d’origine germanique. Le discours antisémite remplit des fonctions différentes, au gré de la situation internationale de l’Espagne, bien que toujours sur un plan secondaire, étant donné que l’absence de Juifs sur le sol espagnol donnait une allure par trop impalpable à leur démonisation[40].

Si donc le discours antisémite à base raciale ne reçut qu’un médiocre accueil auprès du public espagnol de l’époque, le discours antisémite de tradition catholique apparaît au contraire d’une plus grande efficacité, bénéficiant en effet chez les lecteurs espagnols d’une identification affective et religieuse de loin supérieure. Tout au long de la période considérée, et en dépit de l’alignement du gouvernement de Franco sur le Troisième Reich, l’Église catholique d’Espagne afficha résolument son rejet des théories racistes d’origine nationale-socialiste, sans pour autant que cela ait impliqué de sa part une critique générale de l’Allemagne nazie, l’Église n’ayant à aucun moment contesté la prépondérance politique du Reich en Europe[41] - [42]. Le discours antisémite de l’Église se déploya toujours sur un plan strictement religieux et soutenait que le judaïsme représentait un système de valeurs opposé à celui qu’incarnait le christianisme. Les Juifs, affirmait la propagande judéophobe de l’Église, était un peuple déicide, dont il y avait lieu de se défier, en raison de leurs intérêts partagés avec la franc-maçonnerie et avec le communisme. Elle avait alors coutume de ranger sous l’appellation générique de « les Internationales » à la fois judaïsme, communisme et franc-maçonnerie[43]. Le discours de rejet de tout ce qui est juif perdura au-delà de la propagande politique, à la faveur d’un substrat idéologique, religieux et sentimental qui faisait partie déjà de l’identité nationale espagnole et s’appuyait sur les principes de l’Hispanité, sur l’orgueil de la race, et sur le catholicisme[44] - [45].

Les éditoriaux de la revue Ecclesia forment une excellente synthèse du message que l’Église espagnole s’efforçait de transmettre à ses ouailles. La première des citations ci-dessous, extraite du premier éditorial de la revue, date du , la seconde du [46] (laquelle atteste que l’un des éléments clef de la propagande du régime était l’affirmation que l’Espagne avait devancé les puissances européennes en matière de solution du « problème juif », de sorte que l’antisémitisme n’aura jamais à déborder de la sphère religieuse vers la sphère politique)[47] :

« Le peuple juif fut élu pour que de lui naisse le Rédempteur. [...] La main de Dieu le dirigea durant des générations, mais à partir de Salomon, son histoire n’est rien autre qu’une histoire de crimes et d’impiétés. [...] La crucifixion vint couronner cette histoire d’infidélité. [...] L’affaissement du peuple juif, d’après la doctrine de saint Paul et de saint Augustin, fut la conséquence de son ingratitude envers le Seigneur. [...] Nous pouvons émettre quelques réserves à propos de ce qui a poussé aujourd’hui les États à se prémunir contre les influences perturbatrices des Israélites. En revanche, l’attitude de l’Espagne à travers les Rois catholiques n’appelle aucune réserve, car elle sut fonder sa répulsion des Juifs sur des motifs non de nature physique, mais spirituelle et religieuse.

L’Espagne résolut le problème juif dans sa propre maison, [...] devançant de plusieurs siècles et avec discernement les mesures prophylactiques que tant de nations ont prises aujourd’hui pour se libérer de l’élément judaïque, tant de fois ferment de décomposition nationale. »

Le prêtre et fervent phalangiste Fermín Yzurdiaga, délégué national à la Presse et à la Propagande du parti unique FET y de las JONS durant la Guerre civile, directeur du journal navarrais Arriba España, et fondateur de la revue Jerarquía, s’attacha à fixer la manière dont l’antisémitisme devait s’entendre dans le cadre du discours phalangiste, afin de se démarquer du fascisme italien et du national-socialisme allemand. De par la double qualité de leur auteur — à la fois ecclésiastique et responsable de la propagande du parti unique —, les textes de Yzurdiaga sont particulièrement propres à faire saisir la façon dont les postulats racistes, si répandus en Europe, ont été absorbés par le nouvel État dans son idéologie chrétienne. Tout en exaltant la figure de José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange, et en invoquant la célèbre sentence de celui-ci — « Pour l’Espagne, le problème juif ne sera jamais un problème de Race, mais un Article de Foi » —, Yzurdiaga allait répétant que « l’essence du catholicisme est anti-raciste » et expliquait qu’au regard de cette question le « national-syndicalisme » se différenciait du « fascisme et du national-socialisme », et que c’était là l’une des « distinctions essentielles » qui séparent les trois doctrines précitées :

« La Phalange n’est pas, ni ne peut être, “raciste”, à moins de d’abord trahir sa Doctrine et de vider de son sens sa conception de l’homme, de la Patrie, de l’Empire. [...] C’est précisément le judaïsme qui en Allemagne et en Italie a suscité la postulation des théories raciales, en manière de défense nationale. La Phalange a bien vu le panorama. Et elle a su distinguer entre Judaïsme et Antisémitisme. Si, dans la conscience universelle moderne, on a fait un trinôme irréfutable et inébranlable du “Judaïsme-Franc-maçonnerie-Communisme”, compte tenu que ces trois apparaissent ligués et opèrent contre toute civilisation chrétienne, alors oui, pour nous le problème est un Article de Foi. [...] L’Histoire sèche et dépouillée atteste que, abstraction faite de l’hégémonie économique par laquelle [les Juifs] tyrannisaient cupidement les terres et les domaines de Castille, il y avait, au centre de tout, l’Article de Foi, ce péril profond et réel d’une apostasie du Catholicisme, née dans le commerce insinuant et insensible des ennemis du Christ. [...] Supposer chez nos Rois catholiques une revendication du “droit du sang” est la calomnie et l’injure les plus fortes qu’on puisse jeter sur leur nom immortel et pur[48]. »

Cette construction idéologique qu’était l’antisémitisme ou la judéophobie en Espagne ne prit jamais une dimension programmatique ni juridique, dans la mesure ou le régime avait déjà choisi ses ennemis aussi bien externes (l’URSS et les démocraties européennes) qu’internes (la franc-maçonnerie et le communisme). Le discours judéophobe s’articulait d’une façon très décousue, sans parvenir à constituer un corpus unifié et cohérent, et avec guère d’arguments intelligibles pour le public espagnol. L’antisémitisme fut mobilisé en Espagne comme élément surajouté à un corps de doctrine idéologico-politique et à un discours politique démagogique, comme pur artifice. En outre, on ne peut sans contresens admettre qu’en Espagne sévissait une forme d’antisémitisme au sens contemporain, c’est-à-dire une forme où le Juif se voyait dénier la condition d’être humain. En Espagne en effet, la judaïté était réprouvée pour deux raisons qui plongent leurs racines dans le Moyen Âge espagnol : premièrement, parce que l’identité espagnole et chrétienne (qui sont une et même chose, selon José Jiménez Lozano) s’est construite sur le rejet du Juif et sur l’affirmation du catholicisme, et deuxièmement, sur le plan moral, parce que le comportement juif, jugé digne de réprobation et brandi comme insulte, correspondait à un mode de vie contraire à celui des chrétiens. Ce qui est juif était synonyme d’élément étranger aux façons de « penser, sentir et de se comporter » et à l’« anthropologie du chrétien ancien et espagnol à part entière »[49] - [50].

Aussi la propagande antisémite n’était qu’artifice et pièce rapportée, et fut impuissante à obtenir une intériorisation de la haine du Juif ; ce qu'elle réussit à installer dans les esprits n'alla guère au-delà de l’indifférence, vu que l’Espagne n’hébergeait pas en son sein de Juifs déclarés ni reconnus. Il en résulta que l’antisémitisme espagnol en fut un de type utilitaire, devant servir à édifier une théologie politique sur un soubassement chrétien et à charpenter sur le plan théorique le nouvel État franquiste. Si les théoriciens du franquisme — Víctor Pradera, Luis del Valle, José Pemartín ou Juan Beneyto Pérez — eurent recours aux arguments antisémites, c’est pour asseoir l’unité religieuse comme prémisse nécessaire à la construction de l’unité nationale ; chez aucun d’eux, l’antisémitisme ne constituait un élément central, et de façon générale, ils ne postulaient pas la nécessité de mettre en place des institutions propres à extirper une maladie provoquée par des races maudites ou délétères pour la sante de la société. Certes, il incombera aussi au nouvel État d’être un exemple de christianité, en l’espèce sur le modèle des époques mythiques de l’histoire espagnole, en particulier le règne des Rois catholiques et l’ère impériale de Charles Quint et Philippe II[51].

L’antisémitisme comme outil de propagande et le mythe de la conspiration judéo-maçonnique

Dans la zone rebelle, tout au long de la Guerre civile et dans la période de la dictature franquiste correspondant à la Seconde Guerre mondiale, on assista à une exacerbation de l’antisémitisme chez les droites anti-républicaines, à quoi la Phalange ne resta pas étrangère, témoin le premier numéro de son journal Arriba España paraissant à Pampelune et daté du , où figurait la consigne : « Camarade ! Tu as l’obligation de persécuter le judaïsme, la franc-maçonnerie, le marxisme et le séparatisme »[52].

Attendu qu’il n’y avait pas de Juifs en Espagne — exception faite de quelques milliers au Maroc —, cet « antisémitisme sans Juifs » remplissait une fonction essentiellement politique et idéologique : assimiler le camp républicain aux Juifs, en recourant aux vieux stéréotypes antijuifs toujours vivaces dans la mémoire populaire ; ainsi, certains paysans de Castille croyaient-ils que les « rouges » avaient une queue, comme cela se disait aussi des Juifs. Dans cette représentation, le mythe du complot judéo-maçonnique jouait un rôle central, lequel mythe avait déjà dans le passé servi aux droites anti-républicaines à expliquer le renversement de la monarchie en 1931 et la chute du monde traditionnel et catholique qui s’ensuivit. Après le coup d’État de juillet 1936, point de départ de la Guerre civile, le mythe de la conspiration fut utilisé pour confondre en un seul et même ennemi les différentes forces qui combattaient pour la République, en les classant toutes sous l’étiquette de « rouges », manipulées par les Juifs afin de mener la république vers le communisme ; l’ensemble de ces forces serait aux ordres du judaïsme, et le projet de celui-ci de soviétiser l’Espagne serait d’ores et déjà en cours de réalisation dans le camp ennemi au moyen d’atroces tueries, de la persécution religieuse et de la révolution sociale qui avait éclaté au début de la guerre[53]. Dans Poema de la Bestia y el Ángel (littér. Poème de la bête et l’Ange, 1938) de José María Pemán, Dieu donne mission à l’Église espagnole d’affronter l’« Orient rouge et sémitique », parce que l’agent de la Bête (de Satan) sur terre est « le Sage de Sion », idée qui trouve manifestement son origine dans Les Protocoles des Sages de Sion[54]. Voici un extrait de ce poème :

« La bête déguisée en agneau se met à la tâche. La Loge et la Synagogue ! Ils décident la bataille et lancent une double malédiction. D’abord contre la terre, que le Juif hait et persécute de son amour exclusif pour l’or, pour la richesse fluide et nobiliaire comme sa vie errante. Ensuite, contre la Croix, haine séculaire de sa race, on entend les malédictions du Juif et en deux brefs tableaux l’on voit comment l’une et l’autre se fracassent contre la terre d’Espagne pleine de sainte ténacité traditionnelle [...] Dès les journées centrales, l’Espagne eut, dans la reine Isabelle, le geste vaillant de l’expulsion. De nos jours, il y eut aussi un homme, le premier au monde, qui s’enhardit à lutter face à face contre les grandes puissances internationales de la finance juive. Lui fut le protomartyr de la grande croisade espagnole. Le serpent de Sion et la sainte Isabelle d’Espagne se font face dans une bataille de siècles[55]. »

En outre, le mythe de la conspiration judéo-maçonnique servait, selon l’historien Álvarez Chillida, à « justifier moralement la cause de la guerre. Ceux qui l’avaient déclenchée en se rebellant, et développé ensuite une répression cruelle et prolongée, se lavaient de toute culpabilité en transmutant la conflagration en une croisade contre les ennemis de Dieu, une défense in extremis contre le plan satanique de soviétiser la catholique Espagne, plan en passe d’atteindre son point culminant à l’été 1936 ». Le cardinal Isidro Gomá, primat d’Espagne, déclara au lendemain de la prise de Tolède par les insurgés en [56] :

« Au sein des ténébreuses sociétés manœuvrées par l’internationalisme sémite, Juifs et francs-maçons ont empoisonné l’âme nationale avec des doctrines absurdes, des contes tartares et mongoles transformés en système politique et social. »

Peu de mois plus tard, dans une lettre pastorale, Gomá accusait les républicains de s’être « ligué officiellement avec des Juifs et des francs-maçons, véritables représentants de l’anti-Espagne », pour rappeler ensuite la présence de Russes dans le camp républicain : « C’est douleur de voir le territoire national maculé par la présence d’une race étrangère, à la fois victime et instrument de cette autre race, qui porte en ses entrailles la haine immortelle à notre Seigneur Jésus-Christ »[56]. Dans une pastorale de , l’évêque de León Carmelo Ballester affirmait que la Guerre civile était une guerre « du judaïsme contre l’Église catholique », ajoutant : « En cette heure critique de l’histoire, le judaïsme peut tirer parti de deux éléments redoutables : […] la franc-maçonnerie ; […] le communisme et toutes entités semblables, qui sont des corps différents mais appartenant à la même armée : l’anarchisme, l’anarcho-syndicalisme, le socialisme […] »[57].

Les invectives antisémites étaient très courantes également chez les hauts-gradés des troupes rebelles. Le général Queipo de Llano, dans une de ses fameuses causeries radiophoniques diffusées de Séville, s’amusa à dire que le sigle URSS signifiait Union Rabbinique des Sages de Sion. En 1941, Carrero Blanco avait de la Seconde Guerre mondiale et du rôle qu’avait à y jouer l’Espagne la vision suivante[58] :

« L’Espagne, paladin de la foi dans le Christ, est une nouvelle fois confrontée au véritable ennemi : le Judaïsme […]. Parce que le monde, bien qu’il n’y paraisse pas […], vit une guerre constante de type essentiellement religieux. C’est la lutte du Christianisme contre le Judaïsme. Guerre à mort, comme doit l’être la lutte du bien contre le mal. »

La politique juive sous la dictature franquiste

Selon l’historien Joseph Pérez, « depuis une date très précoce, les actes du gouvernement de Franco ne s’ajustent plus ni à l’antijudaïsme, ni à l’antisémitisme, mais apparaissent conformes au philoséfaradisme tel que le concevait Primo de Rivera. Nous voyons en effet que, en dépit des attaques verbales contre les Juifs [les déclarations idéologiques sur le complot judéo-maçonnique et l’approbation répétée du décret d’expulsion signé en 1492 par les Rois catholiques], c’est cette politique-là, inaugurée en 1924, qui est poursuivie ». Pérez en veut pour preuve la création emblématique en 1941 de l’École d’études hébraïques (l’institut Arias Montano) qui, rattachée au CSIC, publiait la revue Sefarad[39] - [59].

L’appareil répressif mis en place par le régime n’avait pas été conçu pour servir à l’extermination des Juifs telle qu'elle était alors en cours en Allemagne. Il n’y eut en Espagne aucune législation spécifiquement antisémite, nul camp de concentration ou de prison spéciale pour la réclusion des Juifs ne fut jamais créé, et il n’y eut aucune répression directe à leur encontre pour le seul fait d’être Juif, parce que leur nombre en Espagne était infime et que les foudres de la répression frappaient uniquement les Espagnols vaincus[60]. Témoin notamment le fait que le , l’ambassadeur d’Allemagne à Madrid, le baron Eberhard von Stohrer, manifesta dans un rapport expédié au ministre des Affaires étrangères de son pays sa frustration d’avoir échoué à imposer une idéologie antisémite en Espagne, ainsi que cela avait été fait ailleurs en Europe ; selon Stohrer, il n’existait pas en Espagne de « problème juif » et seul était « digne de mention ces dernières années le fait que, sous l’effet de la propagande allemande, il y a eu quelques dures manifestations antisémites dans la presse et dans la littérature, de même qu’il y a un certain nombre de livres sur le sujet, mais, dans l’ensemble, l’attitude des Espagnols a peu changé »[61] - [62].

Pour sa part au contraire, l’historien Álvarez Chillida considère le régime franquiste comme antisémite, lors même qu’il s’agisse d’un antisémitisme « qui plonge ses racines dans l’antique antijudaïsme chrétien et dans la représentation du Juif propre au casticisme [purisme ethnique espagnol], latente dans la mentalité et la culture populaires ». L’antisémitisme franquiste s’est traduit par « une sorte de retour au décret d’expulsion de 1492, avec l’interdiction totale de leur culte et de leurs organisations, hormis dans les territoires d’Afrique du Nord, et avec l’effort incessant d’empêcher que les Juifs qui fuyaient la persécution allemande n’entrent [en Espagne] pour y rester »[63].

On note du reste que derrière ces affinités culturelles philoséfarades se cachaient aussi des intérêts bien sentis[note 2], comme cela transparaît dans un rapport diplomatique sur la situation des Séfarades rédigé par l’écrivain et diplomate Agustín de Foxá :

« Cinq cent mille Juifs dans les Balkans et dans le bassin méditerranéen conservent, au milieu de peuples étrangers à notre culture, le vieux castillan contemporain de Cervantes, la cuisine espagnole, nos cantiques, mélodies, proverbes et contes, voire nos coutumes, notre moralité dans la famille, et nos modes de vie. […] Le fonctionnaire soussigné, pendant ses années de séjour dans les Balkans, a ressenti l’émotion de cet écho de l’Espagne, abstraction faite de la race qui le transmet. […] Dispersés à travers l’Europe orientale et la Méditerranée, ils constitueront en revanche toujours une force, qui par sa richesse, sa situation sociale, sa perspicacité dans les affaires, et son habilité dans le commerce, pourra servir l’Espagne, surtout si les directions que prend la guerre font que le vent finisse par tourner en Europe. D’un autre côté, à cause de leur extraordinaire solidarité raciale, leur influence s’étend à d’autres communautés d’Amérique, capables d’influer, par le moyen de la presse et de la finance, sur l’opinion publique américaine[64]. »

Antisémitisme et politique juive dans la zone rebelle pendant la Guerre civile

Les « antisémites de plume », du moins ceux qui avaient réussi à survivre aux massacres perpétrés par les révolutionnaires dans les premiers mois de la Guerre civile, poursuivirent leur œuvre propagandiste, à présent au service du camp rebelle. Comme dans les années de la Seconde République, c’est encore le père Juan Tusquets qui se distingua sous ce rapport, devenant, après s’être lié d’amitié avec le Caudillo à Burgos, l’un des étroits collaborateurs de celui-ci en matière de presse et de propagande, et apportant son concours actif à la répression des francs-maçons. Aux Ediciones Antisectarias nouvellement fondées, il publia plusieurs ouvrages et follicules tels que La Francmasonería, crimen de lesa patria (littér. la Franc-maçonnerie, crime de lèse-patrie), dans lequel il impute la Guerre civile aux francs-maçons, qui auraient fait main basse sur la République pour réaliser la domination juive en Espagne, Masonería y separatismo, et Masones y pacifistas, véritable traité d’antisémitisme. De même, l’officier de police Mauricio Carlavilla, étroit collaborateur du général antisémite Mola, poursuivit son travail, faisant paraître en 1937 Técnica del Komintern en España, dans lequel il définit le Front populaire comme « l’alliance sinistre du communisme et de la franc-maçonnerie, sous le signe d’Israël ». S’y ajoutaient : Nazario S. López, dit « Nazarite », ancien collaborateur de la revue féminine antisémite Aspiraciones, auteur de Marxismo, judaísmo y masonería, où il applaudissait à la politique nazie contre « l’avalanche judaïque » ; et le juriste et ancien député intégriste José María González de Echávarri, qui publia Los Judíos en España y el Decreto de su expulsión[65].

Parmi les nouveaux « antisémites de plume » se signala plus particulièrement l’évêque de Ténérife, le frère Albino González Menéndez-Reigada, connu sous le nom de frère Albino, auteur d’un Catéchisme patriotique espagnol, utilisé dans les écoles et plusieurs fois réédité, dans lequel il était postulé que « les ennemis de l’Espagne sont au nombre de sept : le libéralisme, la démocratie, le judaïsme, la franc-maçonnerie, le capitalisme, le marxisme et le séparatisme », thèse reprise dans le sien ouvrage Los enemigos de España (littér. les Ennemis de l’Espagne), où il affirmait que le Talmud enseignait une « haine véritablement satanique pour le Christ et le christianisme »[66]. Dans la presse du camp rebelle, y compris dans les revues culturelles des ordres religieux, surgissaient fréquemment des articles qui désignaient le judaïsme, la plupart du temps aux côtés de la franc-maçonnerie et du marxisme, comme l’un des ennemis à abattre, articles dont quelques-uns provenaient d’anciens journalistes du journal pro-nazi Informaciones, tels que Federico de Urrutia ou Juan Pujol et participaient du même esprit que les pastorales d’un bon nombre d’évêques, y compris le primat de Tolède, l’intégriste Isidro Gomá, qui tenait que la guerre en cours n’était pas une guerre civile, mais la lutte de « l’Espagne contre l’anti-Espagne » et entre « le Christ et l’Antéchrist ». Méritent mention également les déclarations et discours de personnalités politiques franquistes de premier plan, comme Raimundo Fernández-Cuesta, Ramón Serrano Súñer ou le général Millán-Astray, premier en date des chefs de propagande du général Franco, qui déclara en : « Les Juifs moscovites veulent enchaîner l’Espagne pour nous transformer en esclaves, mais il nous faut combattre le communisme et le judaïsme. Vive la mort ! »[67].

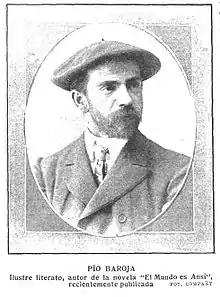

Deux livres importants ont contribué à diffuser le mythe antisémite pour les besoins du camp rebelle. Le premier était El Poema de la Bestia y el Ángel (1938), de José María Pemán, où la Bête s’incarne sur terre dans le sage de Sion, lequel décrète la destruction de la catholique Espagne ; et l’autre Comunistas, judíos y demás ralea (littér. Communistes, Juifs et autres engeances), recueil d’articles antisémites et anticommunistes du romancier Pío Baroja, préfacé par le fasciste Ernesto Giménez Caballero, qui en aurait choisi les textes et en favorisa la publication, et dont le titre était du reste l’œuvre de l’éditeur Ruiz Castillo-Basala[68]. Dans ce dernier ouvrage, qui connut jusqu’à trois éditions, Baroja explique que les Séfarades forment une communauté composée de personnes belles et nobles, dont la vie est un parangon d’organisation, admirable et respecté. À l’opposé, les Ashkénazes sont dépeints comme une multitude indisciplinée, affamée de pouvoir, qui, alliée aux francs-maçons et aux communistes, n’aspirent qu’à déstabiliser les nations européennes[69] - [62]. L’auteur écrit :

« En nous limitant aux seuls Juifs qui se trouvent dans le monde ancien, il y a deux castes importantes, avec deux rites : les Juifs séfarades ou séfardites (Séphardim), Juifs espagnols ou ibériques, et les Askenazin ou Askenezita (Aschekenazim), habitants d’Europe centrale et orientale. [...] Presque tous les Juifs du monde considèrent comme une teinte d’aristocratie de descendre des Séfarades espagnols ou portugais. Contrairement à ce type bien défini, l’Askenazite est un produit hybride mélangé. Le Séfarade ressent peu de sympathie pour lui, il lui répugne presque. L’Askenazim a passé en Allemagne et en Pologne plus de cinq siècles dans une attitude obscure de servilité, toujours humilié, dominé par des superstitions purement mécaniques et verbales. L’Askenazim allemand ou polonais est rude, grossier, de mauvais aspect, souvent en haillons et repoussant. [...] Les Askenazim sont aujourd’hui le poste avancé du communisme. [...] Sera-t-il possible que les Séfardites puissent arriver à s’incorporer à l’Espagne et à collaborer avec elle ? Il semble que oui. Il est plus difficile que les Askenazim s’enrôlent dans leurs patries adoptives. Eux sont fort rudes, très ambitieux, très grossiers, très envieux. Ils ont vu à présent les leurs dans des positions élevées et veulent, en ralliant le communisme, se venger de leurs années d’humiliation[70]. »

Le nouvel État s’abstint d’accoler le qualificatif d’« ennemi » aux Juifs, et leur persécution n’était pas envisagée de manière explicite dans la législation répressive contre les vaincus de la Guerre civile, puisque ni aux termes de la Loi sur les responsabilités politiques du , ni ensuite aux termes de la Loi sur la répression de la franc-maçonnerie et du communisme du , il n’aurait été possible de faire passer en jugement un Juif pour le simple fait d’être Juif[71]. Il est vrai d’autre part que le nombre de Juifs enrôlés dans les Brigades internationales pendant la Guerre civile se serait élevé à près de 8 000[72] - [73]. Francisco Ferrari Billoch publia à ce sujet un article minutieux et virulent, dans lequel il décrivait en détail l’ampleur de la présence juive dans les Brigades internationales et l’engagement de volontaires juifs aux côtés de la cause républicaine, en fournissant noms et fiches complètes.

« Les Brigades internationales, dépotoir misérable et assassin, fange de tous les bas-quartiers du monde, qu’on n’admet plus dans les domaines féodaux du tsar rouge Staline. L’on sait que le Juif a toujours été un facteur principal des mouvements révolutionnaires sociaux des peuples européens et américains. [...] Dans ces Brigades, il y avait déjà de nombreux Juifs. »

— Francisco Ferrari Billoch[74]

Pourtant, d’après Joseph Pérez, l’on peut, quant à la politique concrète menée à l’égard des Juifs pendant la Guerre civile, affirmer que les rebelles n’ont pas persécuté systématiquement les Juifs, abstraction faite de quelques cas isolés. Les exécutés à Ceuta, à Melilla et dans le reste du protectorat du Maroc le furent parce qu’appartenant à la gauche ou à la franc-maçonnerie, non parce que Juifs. De fait, dans la circulaire du du « Directeur » du coup d’État, le général Mola, les Juifs n’étaient pas cités parmi les « éléments de gauche » à « éliminer »[75]. Cependant, la communauté juive de Séville s’était retrouvée dans la zone conquise par Queipo de Llano, l’un des généraux les plus ouvertement antisémites du camp rebelle. Dans une de ses émissions de radio, où les diatribes anti-juives faisaient rarement défaut, Queipo de Llano avait proclamé notamment que « notre lutte n’est pas une guerre civile espagnole, mais une guerre de la civilisation occidentale contre le judaïsme mondial », et en , il infligea une amende démesurée à la petite communauté juive de Séville. Après que ces excès eurent été commentés dans la presse occidentale, le directeur de presse de Franco fit paraître une mise au point démentant que le Mouvement national fût antisémite et affirmant que celui-ci ne visait que le « bolchevisme »[76]. Significativement, au lendemain du coup d’État de , après que Queipo de Llano eut tenu de façon répétée des propos antisémites sur Radio Sevilla, Franco avait pris contact avec le Conseil communal israélite de Tétouan pour le tranquilliser et le prier de n’en faire aucun cas. Le , Juan Beigbeder était occupé à négocier avec les communautés juives de Tétouan et de Tanger et avec quelques banquiers juifs (par le truchement de José I. Toledano, ancien directeur de la Banca Hassan) l’aide financière au coup d’État en cours[77] - [78]. Dans le Protectorat du Maroc, les relations entre officiers espagnols et congrégations juives de la zone étaient du reste historiquement cordiales, en reconnaissance notamment de ce que nombre de ces communautés avaient trouvé dans l’armée espagnole un allié qui leur apportait protection. Comme le reconnut Beigbeder lui-même le , la propagande antisémite était le tribut « rhétorique » que le nouvel État était tenu de payer pour satisfaire ses nouveaux alliés nationaux-socialistes allemands, mais qu’en aucun cas l’étiquette d’« ennemi » n’était appliquée aux Juifs, qu’ils soient espagnols ou étrangers[79]. Bartolomé Bennassar relève qu’« il n’y avait pas dans la législation espagnole contemporaine de dispositions de discrimination raciale et qu’il n’y eut aucune instance comparable à un Commissariat général aux questions juives. Les quelque 14 000 Juifs du Maroc espagnol, dont la nationalité fut réaffirmée, ne furent pas inquiétés »[80].

Dans la Loi sur les responsabilités politiques, première en date des lois de répression, promulguée quelques semaines avant la fin de la Guerre civile, il n’est fait aucune mention des Juifs. La Loi se proposait de juger toute personne qui depuis le « s’est opposée ou qui s’oppose au Mouvement national par des actes concrets ou par une passivité grave », et toute personne qui entre le et le « a contribué à créer ou à aggraver la subversion de tout ordre dont a été victime l’Espagne ». Ensuite, 17 cas de figure sont énumérés au titre desquels un individu pouvait être jugé en vertu de cette loi. Nul Juif n’aurait pu, au regard de ces 17 cas de figure, être mis en accusation aux seuls motifs de race ou de religion. De fait, nonobstant que de nombreux Juifs aient combattu comme volontaires dans le camp républicain et que la propagande les ait désignés comme ennemis de la cause nationale embusqués au sein des Brigades internationales, il ne fut pas légiféré contre eux spécifiquement, et quand ils furent jugés, ce fut non en tant que Juifs, mais pour avoir fait partie des troupes ennemies. Aucun des brigadistes détenus, jugés et condamnés à des peines de prison ou à la réclusion dans des camps de concentration ou de travail ne le fut en raison de sa qualité de Juif, et celle-ci, bien qu’elle ait été spécifiée dans un certain nombre de cas, ne fut jamais retenue comme une circonstance aggravante[81].

Gonzalo Álvarez Chillida pour sa part affirme que certes « il n’y eut contre les Juifs de la Péninsule ou du Maroc espagnol rien d’équivalent [à la répression féroce qu’eurent à subir les francs-maçons, dont plusieurs centaines en effet furent assassinés ou fusillés, et plus de deux mille se sont vu infliger de longues peines de prison de douze ans ou plus], mais cela ne signifie pas que la propagande antisémite du régime n’ait eu aucun effet ». À Ceuta, quoique la synagogue n’ait pas été fermée, les Juifs subirent vexations et bastonnades, comme en témoigne l’agression dont fut victime, en dépit de son amitié personnelle avec Franco, celui qui était alors maire suppléant de la ville, le primorivériste José Alfon, qui succomba ensuite à ses blessures. La même situation prévalait à Melilla où, de surcroît, et à la différence de ce qui s’était passé à Ceuta, la synagogue resta fermée pendant six mois et où le lycée juif fut occupé par la Phalange. Les Juifs furent expulsés du Casino militaire et la police les obligea à déclarer leurs biens. Les jeunes Juifs appelés dans le rang furent traités avec dureté. D’autre part, les Juifs de Melilla, comme ceux de Ceuta et du reste du Protectorat — dont la prise en otage fut dénoncée par la presse juive, notamment The Jewish Chronicle — furent contraints de payer d’énormes contributions « volontaires » à la faction rebelle et au parti unique FET y de las JONS, nonobstant que quelques-uns d’entre eux eussent appuyé financièrement le général Franco lors du coup d’État de . La même chose advint à la communauté juive de Séville, dont la synagogue fut fermée, et que le général Queipo de Llano obligea à s’acquitter de la somme de 138 000 pesetas, montant énorme étant donné les faibles effectifs de cette communauté ; elle eut en outre à subir quelques brimades dans ses activités commerciales[82]. Quand les franquistes pénétrèrent dans Barcelone en , la synagogue fut mise à sac et fermée, au même titre que celles de Madrid et de Séville. Les communautés furent dissoutes et les rites religieux juifs totalement interdits[83] - [84].

Pression de l’Allemagne

Selon l’historien Luis Suárez Fernández, l’ambassadeur d’Allemagne faisait dans ses rapports le constat que la culture catholique, profonde et enracinée, du peuple espagnol était à l’origine du rejet des thèses racistes du national-socialisme allemand :

« En Espagne, le néopaganisme et le racisme que véhiculait le parti allemand, apparaissaient absurdes, entre autres raisons parce que la population espagnole en est une de métis, qui pendant des siècles avait fait du métissage un programme, et au sein de laquelle il serait fort difficile de trouver l’un ou l’autre groupe racial suffisamment pur pour l’exhiber sur une scène. [...] Les rapports de l’ambassadeur Stohrer étaient sans équivoque : le système espagnol, influencé de façon décisive par l’Église, n’irait jamais sur la voie du national-socialisme, même si quelques groupes de phalangistes le souhaitent[85]. »

La diffusion des idées antisémites était promue à cette époque en Espagne par une propagande allemande très bien organisée opérant depuis Madrid. En effet, dès le début de la Guerre civile, l’ambassade du Reich dans la zone nationaliste était dotée d’un département de presse ayant pour mission de resserrer les liens avec la Phalange, de la pourvoir de matériel de propagande, et même d’organiser, à l’usage des cadres espagnols, des stages de formation en Allemagne. À partir d’, le conseiller d’ambassade Josef Hans Lazar disposa de fonds réservés, destinés à rallier les journalistes espagnols à la cause allemande, à constituer des réseaux de collaborateurs, et à diffuser des tracts et brochures à la gloire du Führer[86]. Durant la Seconde Guerre mondiale, l’ambassade d’Allemagne à Madrid déploya ainsi une vaste campagne de propagande qui bénéficia de l’appui des autorités franquistes, en particulier du ministre des Affaires étrangères (et beau-frère de Franco) Ramón Serrano Súñer, campagne qui incluait le contrôle des informations sur l’Allemagne paraissant dans la presse et dans les actualités cinématographiques et l’insertion de quelques « lettres de Berlin » rédigées par l’ambassade (à noter qu’en 1941, le cinéma allemand dépassait le cinéma américain quant au nombre de films projetés dans les salles en Espagne)[87]. Une large part de cette propagande nazie traitait de la « Question juive » et s’employait à « dénoncer » la domination des Juifs sur les puissances alliées, plus particulièrement sur la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie[87] - [86].

Des subventions étaient accordées par l'Allemagne aux maisons d’édition qui publiaient les classiques antisémites, des livres allemands en traduction, ou des auteurs pro-nazis espagnols, tels que Federico de Urrutia, journaliste au quotidien Informaciones (lequel continuait d’être l’organe de presse le plus dévoué à la cause nazie), ou Carmen Velacoracho[87]. Des œuvres à contenu antisémite, que l’Allemagne finançait afin d'étendre son influence culturelle vers l’Espagne, furent alors éditées en grand nombre. Non seulement les classiques de la production antisémite contemporaine, dont en particulier les Protocoles des Sages de Sion et le Juif international de Henry Ford, connurent de multiples rééditions, mais encore l’actualité suscita une série de publications émanant des milieux phalangistes ou de la mouvance catholique. Il s’agit en particulier des livres de la maison d’édition Toledo, qui mit en circulation entre 1941 et 1943 plusieurs libelles antisémites anonymes, dont La garra del capitalismo judío (± Les griffes du capitalisme juif, 1943), écrits pour la plupart d’entre eux par le journaliste Francisco Ferrari Billoch, et des Ediciones Antisectarias, que dirigeait Juan Tusquets sous la République et pendant la Guerre civile ; s’y ajoutaient quelques titres parus aux éditions Rubiños dans les premières années de la décennie 1940, quand cette maison d’édition bénéficiait d’une relation spéciale avec les organismes culturels nazis en Espagne[88] - [89] - [90], ainsi que les ouvrages de José Joaquín Estrada, Félix Cuquerella, Juan Agero, et Alfonso Castro, qui illustrent les efforts de l’Allemagne à exporter sa conception raciale de la question juive[91]. L’ambassade parvint aussi à faire paraître (en traduction espagnole, sans indication d’éditeur, de date, ni de lieu) Juden beherrschen England (littér. les Juifs dominent l’Angleterre) de Peter Aldag (pseudonyme de Fritz Peter Krüger), qui imputait aux Alliés d’avoir déclenché la guerre et interprétait celle-ci comme une lutte de « l’Europe » contre « l’anti-Europe », en plus de dépeindre Hitler comme un héros « chrétien »[87] - [92] - [93].

Pour ce qui est de la presse, il existait des différences significatives entre les presses traditionaliste, phalangiste, monarchiste ou religieuse. Quand des journaux tels que Arriba ou Informaciones défendaient la convergence d’intérêts entre l’Allemagne et l’Espagne, des revues comme Razón y Fe, éditée par les jésuites, ne faisaient pas mystère de leur position antiraciste et antinazie, et faisaient montre, idéologiquement parlant, d’une large autonomie[94]. Il arrivait même que se fassent entendre, au sein du même groupe phalangiste, des voix dissonantes, les unes favorables aux actions violentes menées contre les Juifs en Europe, et les autres aux yeux de qui l’antisémitisme n’était guère plus qu’un élément secondaire et mineur de l’idéologie appelée à configurer le nouvel État. Il existait en outre certain point de vue ambivalent qui s’évertuait à distinguer entre Juifs bons et Juifs mauvais, ou, ainsi que l’exposait le journal Arriba, entre Juifs de la « hez » (de la fange) et ceux de la « prez » (de l’estime). Dans le journal Arriba parurent nombre d’articles, dont quelques-uns en première page, qui, à partir du distinguo entre Séfarades et Ashkénazes, présentaient comme admirables les premiers (les Juifs de la « prez ») et comme méprisables les seconds (les Juifs de la « fez ») ; c’était contre ces derniers qu’étaient dirigés les positionnements racistes, tandis que les Séfarades étaient considérés au contraire comme participant du patrimoine culturel de l’Espagne et se voyaient intégrés dans l’ample concept d’hispanité[95].

Les articles incendiaires antisémites étaient peu fréquents et attestent surtout de la tentative allemande de mainmise sur la presse du régime franquiste et des efforts de l’Allemagne à discerner en Espagne des points d’ancrage à l’antisémitisme racial, si peu compréhensible pour le lecteur espagnol. Pourtant, selon certains auteurs, la pression exercée par l’ambassade d’Allemagne, à travers son agent Josef Hans Lazar, sur la totalité de la presse du régime, fut déterminante[96] ; ainsi la presse espagnole, plus particulièrement le journal Arriba, adopta-t-elle d’emblée et jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale une attitude ouverte de défense du régime national-socialiste allemand. Cependant, la question juive ne surgit dans aucun éditorial de manière exclusive et spécifique ; de plus, à côté d’articles à posture antijuive belligérante (mais restreinte aux Ashkénazes), on en rencontre d’autres où le peuple juif est défendu avec ardeur, comme p. ex. le commentaire suivant, intitulé Guerra Civil y Gran Guerra hacia Jerusalén (littér. Guerre civile et Grande Guerre vers Jérusalem), paru en première page dudit journal[97] :

« Une fois détruit le Temple, les Israélites se dispersèrent aux quatre vents de la planète, à sécréter de la nostalgie pour le bien perdu. La Sion qui, parmi les chants qu’Israël suspendait aux saules, brûle avec ses tours et ses jardins à l’Orient, par où maintenant passe la Guerre, n’est plus. Mais Rome interdit pendant des siècles l’accès à Jérusalem à ces gens vagabonds, bannis de leurs lares et bannis même du bannissement. Ce fut Theodor Herzl, Juif, ni de la prez ni de la hez, ni Séfarade ni Ashkénaze, mais Juif moyen, qui avec son livre l’État juif, fit revivre la nostalgie de Sion dans sa famille sans terre [...]. Sion était là où elle fut, en Palestine, avec ses terres, ses bétails, ses déserts, la lumière de l’Ancien Testament, et l’hier et le demain dans la même énigme [...]. L’Europe prend son parti de ce retour des Israélites au foyer millénaire. Ceux qui n’en prirent pas leur parti étaient les Arabes palestiniens, qui repoussèrent les Juifs et les repoussent encore et les repousseront, tout en projetant une ombre, la guerre d’extermination [...]. L’Angleterre continue de gérer la guerre civile entre Arabes et Juifs, jusqu’à ce que l’autre guerre, la grande, passe par la Palestine, comme elle passera inexorablement[98]. »

Cependant, la transposition vers la réalité espagnole de la rhétorique judéophobe allemande apparut tellement factice qu’elle n’eut qu’une faible résonance dans le public espagnol[61]. Néanmoins, la campagne de l’ambassade d’Allemagne contribua à ce que l’éclosion de l’antisémitisme, amorcée sous la République et pendant la Guerre civile, atteigne son point culminant dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Les phalangistes étaient les principaux protagonistes de cette crue antisémite, dont en particulier le phalangiste José Luis Arrese (avec son ouvrage La revolución social del nacional-sindicalismo de 1940, où il glorifiait « la lutte éclatante de la Phalange contre le judaïsme capitaliste de SEPU » — SEPU étant une chaîne de magasins, fondée par une famille juive immigrée et mise à sac par des groupes armés phalangistes), Ángel Alcázar de Velasco (avec son Serrano Súñer en la Falange), Antonio Tovar (avec El Imperio de España), et Agustín de Foxá (avec l’œuvre théâtrale Gente que pasa), chez qui le philoséfaradisme initial s’était converti en un antisémitisme radical, ainsi qu’il en avait fait la démonstration auparavant déjà dans ses poèmes et articles de presse. S’y joignirent aussi des auteurs catholiques, tels qu’Enrique Herrera Oria ou Juan Segura Nieto, auteur de ¡Alerta!... Francmasonería y judaísmo (1940), qui expliquait la Guerre civile comme le fruit de la conjuration judéo-maçonnique-bolchévique, et plusieurs militaires, parmi lesquels émerge en particulier Carrero Blanco, qui, en occupant en 1941 le sous-secrétariat à la Présidence était devenu le conseiller direct de Franco[99] - [88] - [89], et qui affirma dans un rapport rédigé à l’intention du Caudillo après l’attaque japonaise contre Pearl Harbor le [100] :

« Le front soviético-anglo-saxon, qui est parvenu à se mettre en place par une action personnelle de Roosevelt, au service des Loges et des Juifs, est réellement le front du Pouvoir judaïque, où hisse ses bannières tout le complexe des démocraties, de la franc-maçonnerie, du libéralisme, de la ploutocratie et du communisme, qui ont été les armes classiques auxquelles le judaïsme a eu recours pour provoquer une situation de catastrophe, qui pourrait déboucher sur le renversement de la Civilisation chrétienne. »

De façon générale, la presse espagnole, s’associant à ladite campagne, appuya la politique antisémite mise en œuvre en Europe et n’épargna pas les Juifs, les proclamant responsables tout à la fois de l’invention du communisme, du déclenchement de la guerre et du marché noir, et pressant la population d’engager une nouvelle « croisade »[88]. Journaux et revues catholiques n’étaient pas en reste, même si quelques évêques critiquèrent le racisme anti-chrétien nazi, cependant sans jamais condamner l’antisémitisme, à telle enseigne que (comme le relève Álvarez Chillida) dans tel texte dénonçant le racisme, le judaïsme était fustigé concomitamment. La seule différence entre la presse catholique et celle phalangiste réside (selon Álvarez Chillida) en ceci que « pendant que les revues et journaux catholiques [dans leurs attaques contre les Juifs] insistaient sur les raisons religieuses (déicide, antichristianisme), les organes du parti [FET y de las JONS] étaient pour leur part beaucoup plus influencés par la propagande allemande, et l’antisémitisme de leurs journaux était d’une âpreté très supérieure, avec en tête l’inévitable González-Ruano. Le , celui-ci requérait l’expulsion d’Europe de tous les Juifs et s’en prenait à toute forme de philoséfaradisme : “Démasquez [...], appelez imbécile ce type qui parle de l’apport [...] des Juifs à la culture espagnole” »[101].

Par ailleurs, le Boletín de Información Antimarxista (BIA), qui avait commencé à être édité secrètement vers la fin de la Guerre civile par la Direction générale de sécurité, se mit à s’occuper aussi du « judaïsme international » à partir de l’envoi de la Division Bleue vers le front russe en . Dans les articles consacrés à ce thème, qui comme tous ceux du Boletín ne portaient pas de signature — mais selon toute probabilité, ils étaient écrits par les policiers Mauricio Carlavilla et son ami Eduardo Comín Colomer —, on évoquait l’existence du Kahal, ou « Super-Gouvernement secret » juif, en s’appuyant sur le Discours du rabbin contenu dans le chapitre intitulé Dans le cimetière juif de Prague du roman antisémite Biarritz de Hermann Goedsche, et des Protocoles des Sages de Sion, écrits auxquels une pleine crédibilité était accordée[102].

Le discours antisémite faisait son apparition également dans les manuels scolaires. P. ex., le livre Símbolos de España (1939), édité par la maison d’édition catholique Magisterio Español, assenait : « Nous voulons une Espagne maîtresse de ses destinées [...], qui ne soit pas asservie aux États capitalistes judaïques ». Dans España es mi madre (littér. l’Espagne est ma mère, de 1939), du jésuite Enrique Herrera Oria, une description détaillée était donnée du martyr du Saint Enfant de La Guardia, tandis que dans Yo soy español (littér. Moi je suis Espagnol, 1943), de Serrano de Haro, le martyre de saint Dominguito de Val était exposé à grand renfort d’illustrations suggestives ; dans ce livre de lectures scolaires, qui en 1962 en était déjà à sa 24e édition, il était expliqué aux enfants que « les Juifs haïssaient les Chrétiens et s’enrageaient de voir les enfants aimer la Sainte Vierge et le Seigneur. C’est pourquoi ils tuèrent saint Dominguito del Val ». En 1939, le programme officiel en histoire obligeait à « expliquer » comment la République avait « livré l’Espagne » (entregado España) à la « conspiration maçonnico-judaïque internationale, à l’internationale socialiste et au Komintern »[103].

Mesures antijuives