Liste de massacres de la guerre de Vendée et de la Chouannerie

De nombreux massacres furent commis pendant la guerre de Vendée et de la Chouannerie contre des prisonniers de guerre et des civils. L'ensemble des exactions fut, entre 1792 et 1801, de plusieurs dizaines de milliers à peut-être plus de 100 000 victimes. La guerre fut particulièrement brutale et meurtrière de l'automne 1793 au printemps 1794 lors de la Virée de Galerne et des colonnes infernales.

Les Vendéens

Lorsque la révolte éclate en , de nombreuses violences sont commises par certains groupes d'insurgés. Celles-ci tendent cependant à se raréfier à mesure que s'établit de la discipline dans l'armée catholique et royale. À la suite des succès initiaux, les Vendéens font de nombreux prisonniers. Plusieurs d'entre eux sont utilisés en mars et en avril comme boucliers humains, notamment à la bataille de Jallais, à la bataille de Chemillé et à la bataille de Saumur. Cette tactique, inefficace car les prisonniers réussissent souvent à s'échapper, est cependant abandonnée par la suite[1].

Des chefs vendéens, comme Charette, proposent alors des échanges de prisonniers, mais ces propositions sont rejetées par les républicains qui refusent toute négociation avec les rebelles[2] - [3]. Les prisonniers sont alors internés, cependant leur traitement varie beaucoup selon les chefs, ainsi d'après l'officier vendéen Lucas de La Championnière, au printemps 1793, à Legé, dirigée par Charette, les exécutions sont rares tandis qu'à Port-Saint-Père, les rebelles commandés par La Cathelinière exécutent tous leurs prisonniers[4]. Dans l'armée du bocage, les généraux d'Elbée, Bonchamps, Lescure et Henri de La Rochejaquelein font preuve de clémence[5], (ainsi D'Elbée réussit à empêcher ses hommes de massacrer 400 prisonniers après la bataille de Chemillé[6], Lescure met fin à un massacre et sauve plusieurs centaines de républicains lors de la première bataille de Châtillon[7], tandis que Bonchamps, mortellement blessé à la bataille de Cholet, parvient, quelques heures avant sa mort, à empêcher ses hommes de massacrer 4 000 à 5 000 prisonniers républicains qui sont ensuite relâchés[8]). En revanche le général Marigny n'épargne presque jamais ses prisonniers[9]. Lucas de La Championnière, officier dans l'armée du Marais, rend également compte, en septembre, des différences avec la Grande Armée ou armée du bocage : « L'esprit des paysans qui composaient les détachements de la grande Armée, était bien différent de celui qui régnait parmi nous. Les nôtres pillaient, battaient et juraient comme de vrais soldats ; les autres dans ce temps là revenaient du combat en disant leur chapelets, ils faisaient prisonniers tous ceux qu'ils pouvaient prendre sans les tuer et rarement s'emparaient de leurs dépouilles[10]. »

En Anjou et dans le Haut-Poitou, les habitants patriotes sont soumis à une très étroite surveillance tandis que les soldats républicains sont maintenus en prison. D'après des témoignages de captifs républicains, à Mortagne-sur-Sèvre, les 2 000 prisonniers sont bien traités par la population, les gardiens et le général Sapinaud[11] - [5]. À Châtillon-sur-Sèvre cependant, où sont enfermés 3 000 prisonniers, le gardien agit de manière brutale en faisant exécuter les captifs qui cherchent à s'évader[5].

Après les victoires de , les Vendéens font un nombre de prisonniers encore plus considérable mais ne sont pas en mesure de les garder. Une proposition du général Donnissan est alors adoptée par l'état-major vendéen, les prisonniers sont relâchés contre le serment de ne plus prendre les armes contre les Vendéens, ils sont ensuite tondus afin de pouvoir être reconnus s'ils trahissent leur serment, les tondus repris seront fusillés[5]. Ainsi 3 000 prisonniers républicains sont relâchés après la bataille de Thouars[12], 3 250 après la bataille de Fontenay-le-Comte[13] et 3 000 à 11 000 après la bataille de Saumur[14]. Il y aurait eu peut-être jusqu'à 25 000 prisonniers républicains tondus[5]. La Convention nationale refuse cependant de reconnaître la validité de ce serment, les soldats tondus sont renvoyés au combat une fois leurs cheveux repoussés. Le , la Convention décrète que tout homme qui prêtera ce serment à partir de cette date sera « déclaré lâche et déserteur de la liberté, comme tel privé du droit de citoyen pendant dix ans [...] mis en état d'arrestation[15]. »

À partir de l'été 1793, le conflit devient plus brutal. En septembre l'armée de Mayence est envoyée dans l'Ouest. Celle-ci avait capitulé devant les Prussiens après le Siège de Mayence puis mise en liberté contre le serment de ne plus combattre la Première Coalition. Bien que les Vendéens n'aient pas été mentionnés dans les termes de la capitulation, l'état-major de l'armée catholique et royale les déclare traîtres à leur serment et proclame qu'il ne sera pas fait de prisonniers Mayençais[16]. Lors de la bataille du Pallet, les blessés de l'Armée de Mayence sont massacrés par les Vendéens, en représailles les Mayençais décident à leur tour de ne plus faire de prisonniers[17].

Pendant la Virée de Galerne, un certain nombre d'exécutions sommaires sont commises par les Vendéens, des blessés sont achevés à la bataille de Pontorson tandis qu'à la bataille de Dol les républicains qui se rendent sont aussitôt abattus. La plupart des républicains capturés par les Vendéens sont cependant épargnés. À Fougères, 400 à 800 prisonniers sont relâchés après avoir été tondus[18] - [15], ceux pris à Avranches sont également libérés[19], ainsi que les 200 soldats capturés lors la prise du Mans[20]. Le général en chef Henri de La Rochejaquelein libère également 150 blessés républicains à Antrain[21].

Contre les colonnes infernales, les Vendéens ne font plus de prisonniers, les républicains capturés sont presque toujours exécutés[22].

Lorsque la deuxième guerre de Vendée éclate en 1795, le général Charette capture 200 à 400 républicains lors de deux attaques surprises. Un échange de prisonniers est proposé aux républicains mais il est refusé par ces derniers[23]. En août, Charette ordonne l'exécution de tous ses prisonniers en représailles des massacres de Quiberon, six hommes seulement sont épargnés[24].

Le nombre total des victimes d'exactions vendéennes n'est pas connu, 1 000 à 3 000 sont tués lors des principaux massacres (Machecoul, Châtillon, Le Pallet, Bouin, la route de Cholet et Belleville). Plus quelques milliers d'autres lors d'exactions de moindre ampleur.

Les républicains

Sous la Terreur

Le , quelques jours seulement après le début de l'insurrection vendéenne, la Convention nationale décrète la peine de mort pour tout insurgé pris les armes à la main ou porteur d'une cocarde blanche[25]. Ceux-ci doivent être jugés par une commission militaire ou le tribunal criminel du département et la sentence exécutée dans les 24 heures[26]. Le décret est modifié le , sur l'initiative de Danton, de manière à ne viser désormais que les chefs rebelles[27]. Néanmoins dans les mois qui suivent, plusieurs représentants en mission et commissions militaires continuent de prononcer des condamnations à mort au nom de la loi du [28]. Le 1er août, la Convention nationale planifie la répression en décrètant la loi d'anéantissement de la Vendée ; la politique de la terre brûlée devra être appliquée en Vendée, les « brigands » exterminés, les patriotes, les femmes et enfants conduits en dehors de la Vendée[29] - [30] - [31]. Dans un second décret, du , la Convention nationale renouvelle son ordre d'extermination des brigands[32].

Après la Virée de Galerne, la répression est mise en place par les représentants en mission, lesquels établissent des Commissions militaires révolutionnaires pour juger les prisonniers. L'armée est ensuite chargée de détruire les dernières résistances en Vendée. L'armée de l'Ouest passe sous la domination des Sans-culottes hébertistes aux premiers jours de 1794 à la suite de l'arrivée du général en chef Louis-Marie Turreau[33] et aux renforts de 10 000 hommes détachés de l'Armée du Nord[34].

Turreau met en place les colonnes infernales et donne l'ordre de massacrer les populations jugées royalistes, hommes, femmes et enfants, et de faire évacuer celles jugées neutres ou républicaines[35] - [36]. Les officiers et les troupes agissent cependant de manière très diverses, certaines commettent peu d'exactions, d'autres exterminent des populations entières sans distinctions d'aucune sorte[37] - [38] - [39]. Le plan du général en chef est d'abord approuvé par le Comité de salut public[40] - [41] avant que celui-ci ne dénonce les massacres commis contre des populations patriotes[42]. Le Comité de salut public n'intervient plus et laisse les colonnes agir de février à avril, il délègue ses pouvoirs dans l'Ouest aux représentants en mission[43], ceux-ci se montrent cependant partagés entre partisans et opposants à Turreau[44] - [45]. Ces derniers, d'abord minoritaires prennent de plus en plus d'importance à cause de l'incapacité du général en chef à achever la guerre de Vendée et du soutien des républicains de Vendée. Turreau est finalement destitué par le Comité de salut public en . Par la suite les généraux Vimeux et Dumas, partisans d'une politique plus clémente, lui succède.

Les exactions commises par les républicains lors des guerres de l'Ouest pendant la Terreur font des dizaines de milliers de victimes :

- Les massacres commis par l'armée, les plus importants ont lieu lors de la Virée de Galerne principalement lors de la bataille du Mans (10 000 à 15 000 morts, tant par les combats que par les massacres[46] - [47] - [48]) et la bataille de Savenay (3 000 à 6 000 morts, tant par les combats que par les massacres[49]).

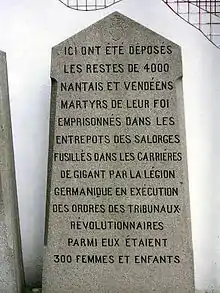

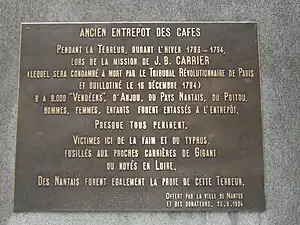

- La répression mise en place par les représentants en mission dans les départements de l'Ouest fait 15 000 à 20 000 morts, guillotinés, fusillés ou noyés à Nantes. Les prisonniers sont condamnés à mort par les commissions militaires révolutionnaires ou les tribunaux criminels, plusieurs représentants ordonnent cependant des exécutions sans jugements[50] - [51]. 52 % des condamnations à mort prononcées lors de la Terreur ont lieu dans l’Ouest vendéen ou chouan (Poitou, Anjou, Bretagne, Maine et Basse-Normandie)[52].

- Une grande mortalité dans les prisons : dans la Loire-Inférieure et Maine-et-Loire, plus de 5 000 détenus sur les 23 000 à 28 000 que comptent ces deux départements, périssent par les maladies et les conditions d'emprisonnements mortifères[53]. Plusieurs milliers d'autres prisonniers décèdent dans les autres prisons des départements de l'ouest.

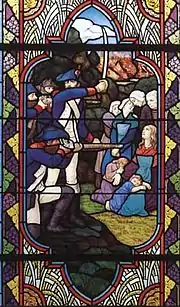

- Les colonnes infernales du général Louis-Marie Turreau du au , massacrent 20 000 à 50 000 civils vendéens[54] - [55] - [56].

La Chouannerie

La Chouannerie ne fut pas aussi brutale que ne le fut la guerre de Vendée de l'automne 1793 à l'été 1794. Cependant de nombreuses exactions continuent d'être commises.

Avec le début de la deuxième chouannerie, la Convention nationale décrète le , la peine de mort pour tous les Chouans pris les armes à la main, ainsi que les embaucheurs et les instigateurs des rassemblements. Pour les habitants des campagnes pris sans armes dans les rassemblements, la peine est de quelques mois de détention. Selon le décret, les prisonniers pris lors de rassemblement doivent être jugés par un tribunal militaire, ceux pris sans armes et hors des rassemblements par un tribunal criminel[57].

Après l'expédition de Quiberon en , les républicains capturent 2 662 soldats de l'armée des émigrés, et environ 5 000 Chouans et 5 000 civils. Les civils sont rapidement relâchés et les 1 632 transfuges de l'armée des émigrés, enrôlés de forces par les Royalistes, sont réincorporés dans l'armée républicaine. Lazare Hoche, général en chef de l'Armée de l'Ouest, écrit à la Convention nationale que selon les lois républicaines en vigueur, les prisonniers royalistes pris les armes à la main doivent être exécutés. Cependant Hoche demande et obtient de la Convention la grâce des prisonniers chouans. 2 000 d'entre eux sont relâchés contre une amende et 3 180 autres sont acquittés ou condamnés à des peines d'emprisonnement. Le sort des émigrés est plus sévère, 627 émigrés ou ecclésiastiques et 121 chouans sont condamnés à mort et exécutés[58] - [59].

Le nombre des exactions diminuent lors de la troisième chouannerie (1799-1800). Dans ses mémoires, le général chouan Louis d'Andigné écrit que cette campagne « ne fut pas souillée d'autant d'actes de cruauté que l'avaient été les campagnes précédentes[60]. »

La guerre de 1815

Lors de l'insurrection de 1815, les Vendéens font 66 prisonniers lors de la guerre, lesquels sont relâchés contre la promesse de ne plus prendre les armes[61]. Les commandants impériaux Lamarque et Travot font également preuve de modération, Travot relâche notamment une vingtaine de prisonniers après le combat de L'Aiguillon[62]. Après la Restauration, l'ouest n'est pas touché par la Terreur blanche de 1815 et la répression reste modérée, quelques condamnations à mort sont prononcées lors des procès de bonapartistes, mais aucune n'est exécutée[63].

1792

1793

Mars 1793

- Le 11

- Legé : 25 ou 26 administrateurs et gendarmes patriotes sont massacrés par la population insurgée[65] - [66].

- Du au

- Saint-Fiacre-sur-Maine: le maire est découpé en morceau par les insurgés.

- Massacres de Machecoul : 180 à 200 patriotes sont fusillés sommairement ou massacrés à coups de piques par les paysans insurgés sur ordre du comité royaliste présidé par René Souchu. Seulement 20 captifs survivent dans les prisons[67] - [68].

- Le 12

- Savenay : quatre patriotes (le prêtre constitutionnel, un administrateur et deux douaniers) sont lynchés à mort par les paysans insurgés lors du combat de Savenay. La plupart des patriotes sont retenus prisonniers[69].

- Les 12 au 14

- Saint-Étienne-du-Bois : environ 15 patriotes sont massacrés par les paysans insurgés[70].

- Le 13

- Entre Tiffauges et Montaigu : 25 à 35 gardes nationaux de Mortagne-sur-Sèvre sont fusillés par les insurgés[71].

- Le 16

- Rochefort-en-Terre : trois prisonniers patriotes sont massacrés par des insurgés, après le premier combat de Rochefort-en-Terre. La plupart des patriotes sont retenus prisonniers[72].

- La Roche-Bernard : deux administrateurs républicains, Joseph Sauveur et Le Floch sont massacrés par la foule[73].

- Le 17

- Paimbœuf : trois insurgés, sont exécutés après jugement de la commission militaire car « pris les armes à la main »[74].

- Le 20

- Dompierre-du-Chemin : trois patriotes de Parcé, dont le maire de la commune, sont fusillés par les insurgés[75] - [76].

- Le 23

- Pornic : 11 habitants, dont deux officiers municipaux, sept vieillards et un « idiot » sont tués par des paysans insurgés. Quelques heures plus tard, les républicains reprennent la ville, 216 paysans sont tués, tant par les combats que par les exécutions[77]

- Bourgneuf-en-Retz : 3 ou 12 personnes sont fusillées par les insurgés lors de leur retraite[77].

- Le 26

- Rochefort-en-Terre : plusieurs insurgés sont fusillés sommairement par les soldats républicains lors du deuxième combat de Rochefort-en-Terre[69].

- Le 29

- Savenay : 12 prisonniers républicains sont fusillés par les insurgés d'après le général Beysser[78].

- Les 29 et 30

- Pontivy : 12 des 53 insurgés capturés au combat de Pontivy sont guillotinés après jugement devant une commission militaire[79].

Avril 1793

- Le 2

- Angers : après jugement d'une commission militaire, 22 des 25 insurgés pris au combat de Loiré sont guillotinés[80].

- Lamballe : 7 paysans insurgés capturés lors du combat de Lamballe, sont condamnés à mort par une commission militaire et exécutés[81].

- Le 6

- Les Sables-d'Olonne : 12 insurgés, âgés de 18 à 29 ans, « pris les armes à la main » sont condamnés à mort par la commission militaire des Sables d'Olonne et guillotinés[82] - [83].

- Le 13

- Fougères : après le combat de Fougères, 10 insurgés sont guillotinés après jugement d'une commission militaire[84] - [76].

- Du au

- Les Sables-d'Olonne : 61 prisonniers, essentiellement « pris les armes à la main » « agents des rebelles » « chefs de rebelles » ou « courrier des rebelles », dont deux femmes, sont condamnés à mort par la commission militaire des Sables d'Olonne et guillotinés[82] - [83].

- Du 23 au 28

- Machecoul : 16 à 17 insurgés sont fusillés ou décapités à la hache, dont René Souchu, après jugements de trois commissions militaires mises en place par le général Beysser. 6 acquittements et 8 renvois sont également prononcés[85].

- Fin avril

- Bressuire : 11 prisonniers vendéens sont massacrés par des volontaires marseillais[86].

Mai 1793

- Le 13

- La Châtaigneraie : après la bataille de La Châtaigneraie, des Vendéens, furieux d'apercevoir la guillotine dans la ville, massacrent des prisonniers et des habitants patriotes, jusqu'à ce que l'intervention des officiers mette fin aux tueries[87].

- Le 22

Juillet 1793

- Le 1er

- Amailloux : massacre d'habitants par les troupes républicaines de Westermann[89].

- Le 5

- Mauléon : plusieurs centaines de prisonniers républicains de l'armée de Westermann sont massacrés par des vendéens menés par le général Marigny, lequel aurait égorgé 75 hommes de sa main selon la marquise de La Rochejaquelein. L'intervention du général Lescure met fin aux tueries[90].

Septembre 1793

- Le 22

- Le Pallet : selon le général Kléber, 400 soldats républicains de l'Armée de Mayence, blessés à la bataille de Torfou, sont massacrés par les vendéens lors de la bataille du Pallet[91].

- Du au

- Les Sables-d'Olonne : 55 prisonniers sont condamnés à mort par la commission militaire des Sables d'Olonne[82] - [83].

Octobre 1793

- Le 11

- Châtillon-sur-Sèvre (Mauléon) : massacre d'habitants, dont des femmes et des enfants, exécutions sommaires de soldats vendéens et incendie de la ville, par les troupes républicaines du général Westermann lors de la deuxième bataille de Châtillon[92].

- Le 13

- Cholet : 63 soldats républicains capturés à la deuxième bataille de Châtillon sont fusillés, un seul qui ne porte pas d'uniforme est épargné[93].

- Les 16 et 17

- De Cholet à Saint-Florent-le-Vieil : les vendéens évacuent 5 000 prisonniers républicains sur Saint-Florent. Au cours du trajet plusieurs captifs, trop blessés ou malades pour suivre ou cherchant à s'évader, sont exécutés sommairement ou massacrés. Les estimations vont de 80 à 600 morts[94].

- Le 17

- Massacre de Bouin : au moins 200 prisonniers républicains capturés à la première bataille de Noirmoutier sont fusillés sur ordre de François Pajot.

- Massacre de Beaupréau : 400 Vendéens, blessés de la bataille de Cholet, sont massacrés par les troupes de Westermann[95].

- Le 21

- Candé : environ 30 blessés vendéens laissés dans les hôpitaux, sont massacrés par les républicains lorsque ces derniers reprennent la ville[96].

- Château-Gontier : 14 administrateurs républicains sont fusillés par les Vendéens[97].

Novembre 1793

.jpg.webp)

- Le 3

- Fougères : environ 10 à 60 administrateurs et soldats républicains tondus sont fusillés par les vendéens. Les soldats prisonniers sont cependant relâchés[98] - [99].

- Du à mi-janvier

- Rennes : 56 prisonniers sont condamnés à mort par la commission Vaugeois, contre 17 peines de fers, 20 peines de prison et 37 acquittements[100].

- Le 16

- Avranches : 55 à 60 vendéens pris dans les hôpitaux sont fusillés sur ordre de la municipalité de la ville[101] - [102].

- Dinan : 14 vendéens, dont 3 femmes et 2 enfants, pris dans les environs de Dol-de-Bretagne, sont fusillés par une commission militaire en présence du représentant Prieur de la Marne[81].

- Le 17

- Nantes : 90 prêtres réfractaires sont noyés lors de la première exécution des noyades de Nantes[103].

- Le 18

- Fougères : les soldats des généraux Canuel et Amey torturent et massacrent 200 vendéens dans les hôpitaux, dont de nombreuses femmes[104].

- Du 18 au 21

- Laval : 12 prisonniers sont condamnés à mort et exécutés après jugement de la commission Parein-Félix[105].

- Le 19

- Granville : 16 prisonniers vendéens, jugés par une commission militaire, sont condamnés à mort et exécutés. Au moins 27 autres exécutions se déroulent dans la ville jusqu'au [106].

- Le 21

- Massacre d'Avranches : 800 prisonniers Vendéens sont fusillés par les républicains sur ordre du représentant Laplanche[107] - [102].

- Du au

- Rennes, Fougères et Saint-Aubin-du-Cormier : 268 prisonniers, dont 19 femmes, majoritairement des Vendéens et des Chouans, sont condamnés à mort et guillotinés après jugements de la commission Brutus Magnier sur un total 744 personnes jugées[108] - [109].

- Le 22

- Le Gorvello, en Sulniac : 10 chouans sont fusillés[110].

- Le 25

- Mayenne : 28 rebelles pris dans l'hôpital de la ville sont jugés par le tribunal criminel sur ordre du représentant Le Tourneur et fusillés[111].

- De fin novembre à mi-janvier

- Les Ponts-de-Cé : 1 500 à 1 600 prisonniers vendéens sont exécutés sans jugement lors de douze fusillades sur ordre des représentants Hentz et Francastel[112].

Décembre 1793

- Le 1er

- Noyal-Muzillac : 8 habitants sont fusillés ou tués en cherchant à fuir par les troupes de l'armée révolutionnaire de Le Batteux[113].

- Le 2

- Juigné-sur-Loire : 124 prisonniers vendéens sont fusillés sur ordre de la commission Parein-Félix[114] - [115].

- Du au 1er mai

- Saint-Malo : exécutions de prisonniers après jugements de la commission O'Brien. Le nombre des morts est inconnu, plus de 200 rebelles sont exécutés selon une lettre du représentant Laplanche en . 88 victimes sont identifiées[116] - [117]

- Les 3 et 4

- Châteauneuf-sur-Sarthe : 19 prisonniers vendéens sont fusillés[118].

- Le 6

- Bouin : après la bataille de l'île de Bouin; les blessés et les malades sont achevés par les républicains. 25 victimes sont identifiées[119].

- Du 6 au 12

- Doué-la-Fontaine : 200 prisonniers vendéens sont fusillés et 11 guillotinés après jugement de la commission Parein-Félix, laquelle ne prononce que 15 acquittements[120].

- Le 7

- Sablé-sur-Sarthe : 12 prisonniers, dont 7 femmes, sont condamnés à mort par la commission Thirion et exécutés pour « avoir suivi les brigands de la Vendée[121]. »

- Le 10

- Nantes : 58 prêtres réfractaires sont noyés lors de la deuxième expédition des noyades de Nantes[122].

- La Flèche : 700 Vendéens sont « tués et massacrés » dont 100 dans la ville et 600 dans les villages des environs, selon les déclarations du général Westermann[123].

- Le 11

- Les 12 et 13

- Bataille du Mans : 10 000 à 15 000 vendéens, hommes, femmes et enfants, sont tués dans la ville et sur la route de Laval, tant par les combats que par les massacres. 600 prisonniers sont fusillés après le combat, 400 malades et blessés sont achevés dans les hôpitaux[46] - [47] - [48].

- Du au

- Fontenay-le-Comte : 192 prisonniers sur 332 jugés, sont condamnés à mort et fusillés après jugement de la commission militaire mise en place par le représentant Lequinio. Il y a au total 230 exécutions à Fontenay, du au [124] - [125].

- Du 13 au 23

- Le 14

- Le Mans : 12 prisonniers vendéens sont exécutés après jugement de la commission Bignon[48].

- Le 15

- Nantes : 129 détenus de la prison du Bouffay sont noyés lors de la troisième expédition des noyades de Nantes[126]. Par la suite, les noyades se poursuivent jusqu'au , mais à dates inconnues, au total 1 800 à 4 860 personnes périssent lors des noyades de Nantes[127] - [128] - [129].

- Le 16

- Nort-sur-Erdre : 300 à 400 traînards vendéens sont massacrés par l'avant-garde de Westermann[130].

- Sablé-sur-Sarthe : 122 prisonniers vendéens sont fusillés[131].

- Le 17

- Le 18

- Nantes : 279 prisonniers vendéens pris dans les environs d'Ancenis et sur la route de Vannes sont fusillés[133].

- Le 19

- Nantes : 27 vendéens et chouans du Morbihan, font 7 femmes parmi lesquelles les sœurs La Métayrie, âgées de 17 à 28 ans, sont guillotinés sans jugement[132].

- Le 21

- Près de Fougères : 12 chouans sont capturés par les troupes du général Beaufort, 6 d'entre eux pris les armes à la main sont aussitôt fusillés[111].

- Du 22 au 29

- Laval : 28 prisonniers sont condamnés à mort et exécutés après jugement de la commission Proust, d'Angers[105].

- Le 23

- Bataille de Savenay : 3 000 à 6 000 vendéens, hommes, femmes et enfants sont tués tant par les combats que par les massacres[49].

- Savenay : 288 ou 290 vendéens, pris les armes à la main, sont fusillés après jugement de la commission Bignon[134] - [135].

- Les 23 et 24

- Saumur : 154 prisonniers vendéens sont fusillés au bois d'Asnières après jugement devant la commission Parein-Félix[120].

- Le Marillais : plusieurs centaines de vendéens sont fusillés lors des fusillades du Marillais[136].

- Du 23 au 26

- Mayenne : 39 prisonniers sont condamnés à mort et fusillés, 4 sont acquittés, après jugement de la commission révolutionnaire de la Mayenne[105].

- Le 25

- Savenay : 188 vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[134] - [135].

- Le 26

- Savenay : 184 vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[134] - [135].

- Prinquiau : 500 à 700 vendéens, dont des femmes et des enfants, sont fusillés à la butte de Sem[137] - [138].

- Saumur : 233 prisonniers vendéens sont fusillés aux buttes de Bournan après jugement devant la commission Parein-Félix[120].

- Le 27

- Ernée : 4 prisonniers fusillés après jugement de la commission révolutionnaire de la Mayenne[105].

- Le 29

- Nantes : 100 prisonniers vendéens, jugés par la commission Bignon, sont fusillés lors des fusillades de Nantes[139].

- Le 30

- Nantes : 97 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- Le 31

- Nantes : 120 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

1794

Janvier 1794

- Le 1er et 2

- Sablé-sur-Sarthe : 31 prisonniers vendéens et chouans sont exécutés après jugement de la seconde commission de la Sarthe[141].

- Le 1er

- Nantes : 118 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- Le 2

- Nantes : 289 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- Le 3

- Nantes : 99 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- Le 4

- Nantes : 199 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- Le 5

- Nantes : 250 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- Les 5 et 6

- Île de Noirmoutier : 1 500 prisonniers vendéens, dont le général Maurice Gigost d'Elbée, sont fusillés après la bataille de Noirmoutier, sur ordre de la commission militaire Collinet mise en place par les représentants en mission Prieur de la Marne, Turreau et Bourbotte malgré la promesse de vie sauve faite par le général Haxo[142].

- Du au

- Laval : 223 prisonniers, principalement vendéens et chouans, hommes et femmes, sont condamnés à mort et guillotinés. 3 sont condamnés aux fers, 91 à la détention et 204 acquittés après jugement de la commission révolutionnaire de la Mayenne[105].

- Le 6

- Nantes : 202 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- Le 7

- Nantes : 62 femmes et filles vendéennes fusillées après jugement de la commission Bignon[139].

- Du 7 au 16

- Le Mans : 135 prisonniers vendéens et chouans du Maine sur 148 sont condamnés à mort par le tribunal criminel de la Sarthe et exécutés, seuls des prisonniers âgés de 15 ans sont épargnés[141].

- Le 8

- Nantes : 45 femmes et filles condamnées à mort par la commission Bignon, des femmes enceintes obtiennent cependant un sursis[139].

- Du 11 au 14

- Sablé-sur-Sarthe : 10 prisonniers vendéens sont condamnés à mort par la commission Proust d'Angers et exécutés[143].

- Du au

- Avrillé : entre 1 000 et 3 000 prisonniers, majoritairement vendéens, hommes et femmes, sont fusillés lors des fusillades d'Avrillé. Certains après condamnations des commissions militaires Parein-Félix et Proust, d'autres sans jugement. 863 victimes sont identifiées[144] - [145].

- Le 13

- Massacre de Legé : 64 prisonniers vendéens sont fusillés après jugement d'une commission militaire[146] - [147].

- Le 15

- La Gaubretière : environ 10 hommes sont surpris à la ferme de la Petite Renaudière où se déroule une messe tenue par un prêtre réfractaire, ils sont fusillés à cause de leur refus de crier « Vive la République ! »[148].

- Le 17

- Nantes : 97 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- Le 18

- Nantes : 57 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- Le 19

- Nantes : 207 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- Le 21

- Vendée militaire : début des colonnes infernales.

- Les Cerqueux-sous-Passavant : massacres par la division du général Louis Bonnaire[149].

- Cernusson : 40 habitants, dont le maire, massacrés par la même troupe[149].

- Montilliers : environ 30 femmes et enfants massacrés par la même troupe[149].

- Le 22

- Frossay : environ 20 vendéens sont massacrés[150].

- Saint-Aubin-du-Plain : 79 habitants massacrés par la 3e colonne infernale du général Louis Grignon[151].

- Étusson : massacre des habitants par les mêmes troupes[151]

- Le 23

- Maulévrier et Yzernay : 14 femmes et filles sont fusillées par la colonne du général Caffin[152].

- Gonnord : environ 200 habitants sont massacrés par la colonne du général Crouzat, 2 femmes et 30 enfants sont enterrés vivants[153] - [154].

- Le 25

- Nantes : 26 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- La Jumellière : des habitants dont 37 femmes et enfants, ainsi que les conseillers municipaux et le prêtre constitutionnel sont massacrés à la baïonnette dans un pré par la 9e colonne infernale du général Cordellier[155] - [156].

- Melay : 29 femmes et 23 enfants sont fusillés par la même colonne[157].

- Chanzeaux : 14 femmes et un vieillard sont fusillés en chantant le Salve Regina, auquel les soldats répondent par La Marseillaise[158].

- Saint-Pierre-des-Échaubrognes : 14 femmes sont fusillées par la colonne Caffin[159].

- Du au

- Vitré : 28 condamnations à mort, 16 aux fers, 11 à la détention contre 354 acquittements prononcés par la commission Vaugeois[100].

- Le 26

- Châteaumur : 10 personnes tuées par la 3e colonne[160].

- Saint-André-sur-Sèvre : massacre des habitants par la colonne de Lachenay[151].

- Saint-Mesmin : bien que le bourg soit patriote, 6 habitants sont tués par les hommes de Lachenay mais la plupart réussissent à s'enfuir[161].

- Cerizay : massacre d'habitants, dont des femmes et des enfants par la colonne Grignon. Le bourg, patriote, est épargné mais les habitants des fermes et des villages de la commune sont massacrés. 300 morts selon le général Grignon mais ce nombre est probablement exagéré[160] - [162] - [163] - [164].

- Le 27

- La Caillère : 15 prisonniers Vendéens fusillés par les républicains des 1re et 2e colonnes infernales[151].

- Du au

- Le 28

- Nantes : 6 prisonniers vendéens fusillés après jugement de la commission Bignon[139].

- Saint-Sulpice-en-Pareds : 18 prisonniers vendéens fusillés par les mêmes troupes[151].

- La Flocellière : massacre des habitants par la 3e colonne[160]

- Le Boupère : le général Louis Grignon fait fusiller 19 prisonniers[160].

- La Poitevinière : des femmes et des enfants sont découverts, cachés derrière des taillis et massacrés par les républicains de la colonne du général Jean-Baptiste Moulin, un petit enfant est promené au bout d'une pique par un soldat[166].

- Le 30

- La Meilleraie-Tillay : menés par Grammont, les républicains fusillent 24 ou 25 personnes[167] - [168].

- Pouzauges : 30 prisonnières vendéennes sont violées par les officiers de la colonne Grignon avant d'être fusillées près du donjon du château[160]

- Le 31

- Les Herbiers : les troupes du général Amey massacrent des habitants sur la route de La Rochelle, tuant indistinctement femmes et enfants, rebelles et patriotes[169]. Au château de Boistissandeau, une femme de 84 ans et ses deux filles sont sabrées par des hussards[160].

- Massacre du Parc-Soubise, à Mouchamps : environ 200 habitants sont fusillés au château du parc Soubise par la colonne de Lachenay[170] - [140].

Février 1794

- Le 1er

- Saint-Laurent-sur-Sèvre : environ 20 prisonniers vendéens fusillés par la colonne Caffin.

- Le 4

- La Gaubretière ; l'église est prise d'assaut par la colonne Boucret, 32 défenseurs sont tués et 53 sont pris et fusillés, dont une vingtaine de femmes[171].

- Le 5

- Gesté : 138 habitants sont massacrés par la colonne du général Cordellier[172].

- Montfaucon : 41 habitants massacrés par la même colonne[173].

- Venansault : environ 100 femmes et enfants sont coupés en morceaux par des hommes de la colonne Duquesnoy[174].

- Le 6

- Tiffauges : le général Cordellier écrit que « indépendamment que tout brûle encore, j'ai fait passer derrière la haie 600 particuliers des deux sexes[175]. »

- Le 7

- Les Landes-Genusson : 98 personnes massacrées par la colonne Cordellier.

- Le 8

- Clisson : des vendéens sont jetés morts ou vivants dans le puits du château de Clisson, 18 squelettes sont exhumés en 1961[176].

- Le 10

- La Limouzinière : une centaine de femmes et d'enfants sont égorgés dans le bourg et d'autres dans les environs, par la colonne Duquesnoy. Quelques habitants parviennent à se sauver à la suite de l'attaque des troupes de Charette lors de la bataille de Saint-Colombin[177].

- Le 18

- Le 22

- Vieillevigne : 15 personnes exécutées par la colonne Cordellier[160].

- Les Brouzils : environ 100 personnes massacrées par les mêmes troupes[179].

- Le 23

- Chavagnes-en-Paillers : 201 habitants au moins sont massacrés par la colonne Cordellier[180].

- Le 24

- Bressuire : exécutions sommaires de soldats républicains, dont les malades et les blessés trouvés dans les hôpitaux lors de la bataille de Bressuire par les vendéens de Stofflet[181].

- Le 26

- Vieillevigne et Montbert : 35 personnes sont exécutées par la colonne Cordellier[179].

- Saint-Sulpice-le-Verdon : 50 habitants massacrés par la colonne Cordellier[182].

- Le 27

- Massacre de La Gaubretière : 107 à 128 habitants massacrés par la colonne du général Huché[183] - [184].

- La Verrie : Huché écrit avoir fait « passer au fil de la baïonnette tout ce que j'y ai trouvé, à la réserve des enfants »[184].

- Baie de Bourgneuf : une noyade est ordonnée par l'adjudant-général Lefebvre et le commandant Foucault, 41 personnes: 2 hommes, dont un vieillard aveugle de 78 ans, 12 femmes, 12 filles, 10 enfants âgés 6 à 10 ans et 5 nourrissons sont embarqués à Paimbœuf sur un navire, conduits au large et précipités dans les flots[185] - [186].

- Le 28

- Massacre des Lucs-sur-Boulogne : 500 à 590 habitants sont massacrés par la colonne infernale Cordellier à la chapelle du Petit-Luc. 564 victimes sont recensées par l'abbé Charles Vincent Barbedette, dont 109 enfants de moins de 7 ans[187].

- Vezins : Huché écrit : « Nous passâmes par Vezins où nous tuâmes tout ce que nous y trouvâmes. J'ai incendié les villages et tué à peu près 300 de ces scélérats par-ci par-là[188]. »

Mars 1794

- Le 1er

- Saint-Étienne-du-Bois : 66 personnes massacrées par la colonne infernale Cordellier[189].

- La Roche-sur-Yon : les blessés de l'armée de Charette, transportés sur des charrettes, sont sabrés par des hussards[190].

- Du 4 au 7

- Lassay-les-Châteaux : 6 prisonniers sont condamnés à mort et guillotinés. 22 sont acquittés après jugement de la commission révolutionnaire de la Mayenne[105].

- Le 5

- La Remaudière : 5 personnes sont tuées dans les landes de Sainte-Catherine par la colonne Cordellier[191].

- Le 10

- La Chapelle-Basse-Mer : 26 personnes, dont 11 femmes, 9 enfants de moins de 11 ans, et trois nouveau-nés sont tués par la colonne Cordellier dans le village de Beauchêne[192].

- Le 12

- Le Puiset-Doré : 56 personnes tuées par la colonne Cordellier[193].

- Du 12 au 20

- Ernée : 34 prisonniers sont condamnés à mort et guillotinés. 4 sont condamnés à la détention et 39 sont acquittés après jugement de la commission révolutionnaire de la Mayenne[105].

- Le 13

- Le Fief-Sauvin : 178 personnes, dont 53 enfants de moins de 10 ans, sont massacrées par la colonne Cordellier.

- La Chaussaire : 42 femmes et enfants sont tués par la même troupe.

- Le 14

- Montrevault : 72 personnes massacrées par la colonne Cordellier[194].

- Les 16 et 17

- Saint-Laurent-des-Autels : 230 personnes, dont 93 hommes, 66 femmes et 71 enfants, sont massacrés par la colonne Cordellier[195].

- Champtoceaux : 82 habitants massacrés par la même colonne[196] - [197].

- Liré : 102 habitants massacrés par la même colonne.

- Drain : 106 ou 108 massacrés par la même colonne[198].

- La Chapelle-Basse-Mer : au moins 118 habitants sont massacrés par la même colonne[194].

- Saint-Julien-de-Concelles : massacre des habitants[199].

- La Remaudière : 96 habitants massacrés par la même colonne, dont 8 bébés, 20 enfants entre 2 et 11 ans, 10 adolescents de 12 à 18 ans, 22 femmes et 17 hommes adultes, 19 personnes âgées de plus de 60 ans[191].

- La Boissière-du-Doré : 48 personnes sont massacrées par la même colonne, dont 5 hommes et 8 femmes de plus de 60 ans, 5 bébés de moins de 2 ans, 6 fillettes et 4 garçons de moins de 11 ans, 4 adolescents, 7 femmes et 9 hommes adultes[200].

- Plaudren, Saint-Jean-Brévelay, Plaudren et Bignan : 20 chouans et paysans sont exécutés sommairement après le combat de Mangolérian[201].

- Le 19

- Du 24 au 29

- Mayenne : 14 prisonniers sont condamnés à mort et guillotinés. 3 sont condamnés à la réclusion, 2 à la détention et 7 sont acquittés après jugement de la commission révolutionnaire de la Mayenne[105].

- Le 24

- Montournais et Épesses : le , les commissaires municipaux Morel et Carpenty déclarent devant la Convention, que plus de 23 femmes et enfants ont été jetés vivants dans des fours à pain par des soldats du général Amey[203] - [204].

- Le 25

- Le Marillais : principale exécution des fusillades du Marillais, les vendéens enfermés à l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil sont fusillés sur ordre du général Legros. Selon un survivant, le massacre fait plus de 1 000 morts, dont une moitié de femmes et d'enfant[136] - [198].

- Le 27

- Vezins : la colonne Cordellier, désormais commandée par Crouzat fouille la forêt et trouve des blessés et « quelques femmes de brigands, cachées çà et là, qui ont été exterminées[205]. »

- Du au

- Paimbœuf : 103 prisonniers sur 162 sont condamnés à mort par la commission militaire révolutionnaire Lenoir et exécutés[206] - [207].

- Les 30 et 31

- Château-Guibert : 80 hommes, femmes et enfants sont massacrés par une troupe de la colonne Huché menée par le capitaine Goy-Martinière[208] - [209].

Avril 1794

- Le 2

- Tiffauges : des habitants sont fusillés dans le Pré-Guérin, près du château de Tiffauges par la 9e colonne[210].

- Les 2 et 3

- Massacre du château d'Aux : 209 hommes de Bouguenais, âgés de 15 à 78 ans, sont condamnés à mort par la commission Bignon et fusillés à La Montagne près du château d'Aux[211].

- Le 3

- Maisdon-sur-Sèvre : le général Cambray écrase un rassemblement, le massacre fait peut-être 300 à 400 morts, dont des femmes et des enfants[212].

- Le 5

- Torfou : des habitants sont massacrés par la colonne Cordellier, 141 au total sont tués par les colonnes infernales[213].

- Clisson : environ 30 personnes cachées dans les ruines du château sont massacrées par les mêmes troupes[214].

- Cossé-d'Anjou : 15 femmes et enfants sont tués par les républicains dans les bois de la Frappinière[215].

- Montilliers : 22 femmes et enfants sont capturés dans le bois des Marchais par un détachement du camp dit « du Moulin » ; vingt d'entre eux sont fusillés au Moulin de la Reine et seuls deux enfants sont épargnés[215].

- Le 9

- Chanzeaux : 170 habitants, aux trois quarts des femmes et des enfants, sont massacrés par la colonne républicaine de Dusirat[216].

- Saint-Lambert-du-Lattay et Gonnord : le général Grignon écrit avoir « fait tuer quantité d'hommes et de femmes »[217].

- Du au

- Mayenne : 101 prisonniers sont condamnés à mort et guillotinés. 44 sont condamnés à la détention et 273 sont acquittés après jugement de la commission révolutionnaire de la Mayenne[105].

- Le 19

- Moutiers-les-Mauxfaits : 92 patriotes sont massacrés par les vendéens lors de la bataille de Moutiers-les-Mauxfaits[218] - [219].

Mai 1794

- Le 17

- Champtoceaux : 37 habitants sont tués par les républicains, dont 28 sont enfumés dans la grotte de Vau-Brunet, seuls une femme et un enfant en ressortent vivants[196] - [220].

- Le 19

- Saint-Méen-le-Grand : 27 paysans sont fusillés sans jugement sur ordre du général républicain Vachot[221].

Juin 1794

- Du au

- Île de Noirmoutier : 25 prisonniers sont condamnés à mort et fusillés après jugement de la commission Félix d'Angers. 18 accusés sont condamnés à la déportation et 600 acquittés[222].

Juillet 1794

- Du 13 au 24

- Craon : 19 prisonniers sont condamnés à mort et guillotinés. 3 sont condamnés à la détention et 30 acquittés après jugement de la commission révolutionnaire de la Mayenne[105].

- Le 14

- Rouans : 60 réfugiés sont tués dans la forêt de Princé par la troupe de l'adjudant-général Lefebvre[223].

- Le 18

- Legé : les hommes et les femmes du village de La Bésillière sont massacrés par les troupes républicaines du général Huché[224].

- Le 19

- Les Lucs-sur-Boulogne : plusieurs paysans trouvés sans armes sont fusillés sur ordre du général Huché[225].

- Du 26 au 30

- Champtoceaux : 13 personnes assassinées par les républicains[196] - [220].

- Du au

- Château-Gontier : 10 prisonniers sont condamnés à mort et guillotinés. 8 sont condamnés à déportation et 17 acquittés après jugement de la commission révolutionnaire de la Mayenne[105].

Août 1794

- Le 3

- Saint-Laurent-des-Mortiers : 8 patriotes sont fusillés par les chouans de Coquereau, seuls quelques vieillards sont sauvés lorsque des femmes s'interposent[226].

- Du au

- Mayenne : 15 prisonniers sont condamnés à mort et guillotinés. 45 sont condamnés à la détention, 1 à la déportation à vie et 152 acquittés après jugement de la commission révolutionnaire de la Mayenne[105].

1795

- Dates inconnues

- Guiscriff : 30 Chauffeurs faux chouans sont massacrés par les chouans du chef Bonaventure et la population à la foire Saint-Antoine[227].

- Moustoir-Ac : 40 faux chouans sont capturés par les chouans à Kerdroguen, ils sont conduits près de la forêt de Lanvaux, déshabillés et fusillés après avoir creusés leurs propres tombes[228].

Janvier 1795

- Le 27

Février 1795

- Le 13

Avril 1795

- Le 12

- Entre Varades et Ancenis : 28 volontaires républicains sont fusillés par les Chouans après avoir creusé leur propre tombe[231].

Mai 1795

- Le 28

- Grand-Champ : Deux femmes et deux enfants sont assassinés par des soldats républicains après le combat de Grand-Champ livré contre les chouans[232].

Juin 1795

- Le 8

- Brée : une vingtaine de soldats républicains et quelques patriotes de la commune se rendent aux chouans mais ils sont fusillés malgré la promesse d'avoir la vie sauve[233].

- Le 11

- Saint-Denis-d'Anjou : 25 Chouans et habitants du bourg sont surpris et tués par des républicains de Sablé-sur-Sarthe et de Morannes lors d'une messe[233].

- Le 26

- Plougoumelen : 18 soldats républicains sont tués au combat à Pontsal ou fusillés au manoir de Kersal par les chouans de Mercier la Vendée, après le combat de Pontsal[234].

Juillet 1795

- Le 21

- Segré : 38 républicains, capturés lors de la bataille de Segré, sont fusillés par les chouans[235].

- Le 24

- Le 26

- Landéan : 13 soldats et gardes territoriaux républicains sont exécutés sommairement lors du combat du Rocher de La Piochais sur ordre de du Boisguy qui sabre lui-même plusieurs prisonniers. Quelques-uns survivent à leurs blessures. Deux femmes sont également assassinées, leurs deux assassins seront arrêtés, jugés par un conseil de guerre chouan, et exécutés à Saint-Brice-en-Coglès le [237] - [238] - [239].

Août 1795

- Le 1er

- Saint-Gilles-du-Mené : 18 personnes; des chouans blessés aux combats de Josselin et de Coëtlogon, des domestiques et trois ouvriers, sont surpris par des républicains Cents-Sols au château de Bocenit et fusillés sur place, un seul survit à ses blessures[240] - [241].

- Du 1er au 25

- Quiberon, Vannes et Auray : 627 émigrés ou ecclésiastiques et 121 chouans sont fusillés par les républicains après la défaite des royalistes lors de l'expédition de Quiberon. Les 5 000 prisonniers chouans sont pour la plupart relâchés, dont 2 000 contre rançon[242] - [243].

- Le 9

- Massacre de Belleville : 200 à 400 prisonniers républicains sont fusillés par les vendéens sur l'ordre de Charette en représailles des massacres de Quiberon[244] - [245].

Novembre 1795

- Le 8

- Tremblay : 6 républicains, reconnus pour avoir exécutés deux chouans, sont fusillés par les chouans de du Boisguy après le combat de Tremblay. Les autres prisonniers, plusieurs dizaines, sont relâchés[246] - [247] - [248].

Décembre 1795

- Le 2

- Saint-Senier-de-Beuvron : 4 ou 5 soldats républicains, sur 55 capturés, sont fusillés par les chouans de du Boisguy après le combat de Bois-Rouland pour « propos outrageants » (35 prisonniers s'enrôlent chez les royalistes et 16 autres sont relâchés)[249] - [250] - [251].

1796

Janvier 1796

- Le 23

- Le 24

- En représailles du massacre de Plumaugat, le chef chouan Lantivy fait fusiller environ 20 prisonniers républicains du bataillon de l'Ain[252].

- Le 31

- Blandouet : 4 chouans sont fusillés par des chasseurs républicains de la garnison de Saint-Denis-d'Orques[253].

- Du au 1er février

- Grand-Auverné, Petit-Auverné et Moisdon-la-Rivière : plusieurs habitants, hommes et femmes, sont assassinés par des soldats républicains (4 morts à Moisdon)[254].

Février 1796

- Le 20

- Romazy : le maire, le prêtre constitutionnel et un ou six vieillards sont assassinés par des chouans lors du combat de Romazy-Rimou[255] - [256] - [257].

- Le 25

- Angers : 7 officiers vendéens, dont le général Jean-Nicolas Stofflet, sont fusillés[258]

Mars 1796

- Le 16

- Argentré : 11 personnes, hommes et femmes, chouans ou suspectés d'avoir des attaches avec eux, sont fusillés par des soldats républicains d'une colonne mobile[259].

- Le 29

- Nantes : Exécution de François Athanase Charette de la Contrie sur la place des agriculteurs.

Avril 1796

- début avril

- Du 1er au 13

- Bayeux : 18 chouans, âgés de 18 à 27 ans, sont condamnés à mort et fusillés malgré une capitulation signée. Un autre est exécuté à Caen, un deuxième est délivré, le sort du troisième est inconnu[261].

- Les 7 et 8

- Antrain et Saint-Ouen-la-Rouërie : 23 habitants, dont 5 femmes depuis l'âge de 18 à 80 ans, sont massacrés pendant la nuit par des chouans[262] - [263].

- Le 14

- Chailland et La Bigottière : 14 « pères et mères de chouans » sont massacrés dans les campagnes par des gardes nationaux en représailles de l'exécution de l'un des leurs dans la même journée[264].

- Le 30

Mai 1796

- Le 5

- Entre Romagné et Saint-Sauveur-des-Landes : le général Gency fait fusiller 7 ou 8 chouans, un chef est ensuite exécuté à Coglès[266].

- Le 15

- Saint-Cornier-des-Landes : 11 soldats républicains sont fusillés par les chouans. Quatre autres sont épargnés contre un enrôlement chez les rebelles[261].

1798

Décembre 1798

- Le 22 ou 23

- Parigné : 4 personnes (un aubergiste, sa femme et deux ouvriers) sont massacrés pendant la nuit par des faux-chouans[267] - [268].

1799

Juillet 1799

- Le 24

- Saint-Mars-sur-la-Futaie : plusieurs chouans sont pris et fusillés par des gardes nationaux de La Bazouges-du-Désert et du Loroux[269].

Octobre 1799

- Le 29

- Locminé : environ 50 volontaires républicains des colonnes mobiles sont fusillés par les chouans de Pierre Guillemot après la bataille de Locminé. Les 47 soldats de ligne capturés sont en revanche relâchés contre serment[270].

Novembre 1799

- Le 4

- Brémelin, entre Guéhenno et Saint-Jean-Brévelay : des soldats républicains sont faits prisonniers par les Chouans de Cadoudal lors de la bataille du Mont-Guéhenno. Les témoignages divergent, selon des officiers chouans, tous les prisonniers, au nombre de 32, sont fusillés. Cependant d'après le rapport de la municipalité républicaine de Pontivy, excepté les officiers, tous les prisonniers, au nombre de 22, ont été relâchés et conduits sur la ville contre la promesse de ne plus porter les armes[271].

- Le 5

- Billé : 17 prisonniers républicains sont fusillés par les chouans, 7 autres sont relâchés après le combat de Vendel[272].

- Le 24

- Saint-Fraimbault : 4 chouans sont fusillés[273].

1800

Janvier 1800

- Le 25

- Grand-Champ : 16 chouans sont fusillés par des volontaires des colonnes mobiles[274].

- Le 27

- Entre Grand-Champ et Saint-Jean-Brévelay : 32 volontaires républicains des colonnes mobiles sont fusillés par les chouans sur ordre de Pierre Guillemot en représailles du massacre de Grand-Champ. Les soldats de ligne sont relâchés[275].

- Entre Le Ménil-Broût et Le Mêle-sur-Sarthe : plusieurs chouans sont fusillés après un combat[276].

- Le 28

- Saint-Christophe-du-Jambet : 27 chouans, blessés, sont fusillés par les républicains après un combat[277].

Février 1800

- Le 18

- Verneuil-sur-Avre : le général chouan Louis de Frotté et six de ses officiers, venus négocier leur capitulation, sont arrêtés par les soldats du général Guidal. Bien que porteurs d'un sauf-conduit, les officiers chouans sont condamnés à mort et fusillés[278].

Références

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 239.

- Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, Mémoires d'un officier vendéen, p. 12-14.

- Émile Fournier, La Terreur bleue, p. 54-56.

- Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, Mémoires d'un officier vendéen, p. 37.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 240

- Yves Gras, La guerre de Vendée : 1793-1796, Paris, Economica, coll. « Campagnes et stratégies », , 184 p. (ISBN 978-2-7178-2600-5), p. 31-32.

- Étienne Aubrée, Le général de Lescure, librairie académique Perrin, 1936, p. 38-39.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 282-283.

- Mémoires de Mme la marquise de La Rochejaquelein, p. 154

- Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, Mémoires d'un officier vendéen, p.51

- Émile Fournier, La Terreur bleue, p. 56-57.

- Yves Gras, La guerre de Vendée : 1793-1796, Paris, Economica, coll. « Campagnes et stratégies », , 184 p. (ISBN 978-2-7178-2600-5), p. 40-42

- Benjamin Fillon, Recherches historiques et archéologiques sur Fontenay, p. 388.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 274.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 241.

- Mémoires de Madame la marquise de La Rochejaquelein, seconde édition, p. 226.

- Jean-Baptiste Kléber, Mémoires politiques et militaires 1793-1794, p. 112.

- Étienne Aubrée, Le général de Lescure, librairie académique Perrin, 1936, p. 156-164

- Félix Jourdan, La chouannerie dans l'Avranchin, p. 65-79.

- André Lévy, Les batailles du Mans, le drame vendéen, éditions Bordessoules, 1993, p. 44.

- Jacques Crétineau-Joly, Histoire de la Vendée militaire, tome 1, p. 388.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 386.

- Yves Gras, La Guerre de Vendée, p. 152.

- Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, Mémoires d'un officier vendéen, p. 127-128.

- Jean-Clément Martin, Blancs et Bleus dans la Vendée déchirée, p. 47.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 32.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 34.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 20-25.

- Réimpression de l'ancien moniteur, tome XVII, p. 339.

- Jean-Clément Martin, Blancs et Bleus dans la Vendée déchirée, p. 134-135.

- Réimpression de l'ancien moniteur, tome XVII, p. 228.

- Clénet 1993, p. 66-67.

- Louis-Marie Clénet, Les colonnes infernales, p. 100.

- Louis-Marie Clénet, Les colonnes infernales, p. 39-40 et 159.

- Collection des mémoires relatifs à la Révolution française, Volume 30, 1825, par Saint-Albin Berville, François Barrière, p. 56-57. 1

- Jacques Crétineau-Joly, Histoire de la Vendée militaire, Tome II, p. 173.

- Jean-Clément Martin, La Vendée et la Révolution, p. 102.

- Roger Dupuy, Nouvelle histoire de la France contemporaine, p. 267-268

- Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée, p. 480-486.

- Collection des mémoires relatifs à la Révolution française, volume 30, 1825, par Saint-Albin Berville et François Barrière, p. 151. 1

- Collection des mémoires relatifs à la Révolution française, volume 30, 1825, par Saint-Albin Berville et François Barrière, p. 151-152. 1

- Jean Tabeur, Paris contre la Province, les guerres de l'Ouest, p. 193.

- Jean-Clément Martin, La Vendée et la Révolution, p. 97.

- 2009, p. 340.

- Clénet 1993, p. 271

- Jean-Clément Martin, Blancs et Bleus dans la Vendée déchirée, Découvertes/Gallimard, , p. 97.

- Henri Chardon, Les Vendéens dans la Sarthe, p. 109-114.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 183.

- Fernand Guériff, La bataille de Savenay, p. 159.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! » Regards croisés sur les victimes et destructions de la guerre de Vendée, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, , p. 450-468.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 1-290.

- Albert Soboul, Dictionnaire historique…, 2005, p. 1023.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! » Regards croisés sur les victimes et destructions de la guerre de Vendée, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, , p. 452-458.

- Roger Dupuy, La République jacobine, tome 3 de la Nouvelle histoire de la France contemporaine, p. 268-269. L'auteur évoque un ordre de grandeur entre 20 000 et 40 000 morts.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 140 et p. 466

- Louis-Marie Clénet, Les colonnes infernales, p. 221.

- Léon de La Sicotière, Louis de Frotté et les insurrections normandes, t. I, p. 302.

- Roger Garnier, Hoche, Payot, , p. 181 et 237.

- Jean Sibenaler, Quiberon, pour le Roi et l'Autel, éditions Cheminements, , p. 99 et 122-123.

- Louis d'Andigné, Mémoires du général d'Andigné, t. I, Plon, , p. 386-387. lire en ligne sur gallica.

- Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée, p. 577.

- Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée, p. 576.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 867.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 73.

- Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée, p. 207.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 522..

- Joseph Le Clainche, Les massacres de Machecoul, Nantes, autoédition, 1972, 46 pages, p. 23.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 527..

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. I, p. 334.

- Jacques Hussenet (dir.), Détruisez la Vendée, p. 554.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 135-137.

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. I, p. 325-326.

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. I, p. 321-323.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 177.

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les Guerres de l'Ouest et de la Chouannerie', p. 32-37.

- Christian Le Bouteiller, La Révolution dans le Pays de Fougères, p. 187-193.

- Jean-François Carou, Histoire de Pornic, 1859, p. 110-183

- Réimpression de l'ancien Moniteur, t. XVII, p. 336.

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. I, p. 301-308.

- Alain Racineux, À travers l'histoire de Pouancé, Yves Floch Éditeur, Mayenne, 1983, p. 95-100

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 236-237.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 263-264

- archives de la Vendée

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les Guerres de l'Ouest et de la Chouannerie, p. 32-37.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 174-177.

- Bélisaire Ledain, Histoire de la ville et baronnie de Bressuire, p. 190.

- Yves Gras, La Guerre de Vendée, p. 43-44.

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les Guerres de l'Ouest et de la Chouannerie', p. 32-37.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 187-191.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 189-191.

- Jean-Baptiste Kléber, Mémoires politiques et militaires 1793-1794, , p. 121.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 271-273.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 260-262.

- Émile Fournier, La Terreur bleue, p. 61-62.

- Émile Fournier, La Terreur bleue, p. 81.

- Joakim Collet, Les Vendéens à Laval - octobre 1793, éditions Pays & Terroirs, 2009, p. 44.

- Jean Tabeur, Paris contre la Province, les guerres de l'Ouest, p. 156.

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les guerres de l'ouest et de la chouannerie, p=62.

- Christian Le Bouteiller, La Révolution dans le Pays de Fougères,p.187-225.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 222-227

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 295-301.

- Félix Jourdan, La chouannerie dans l'Avranchin, 1re partie, p. 65-79.

- Alfred Lallié, Les noyades de Nantes, p. 12-13.

- Félix Jourdan, La chouannerie dans l'Avranchin, 1re partie, p. 45.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 186-203

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 210-215.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 295-301.

- Hippolyte de La Grimaudière (1879), p. 80-84.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 228-235.

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. I, p. 407-410.

- Archives militaires de la guerre de Vendée conservées au Service historique de la Défense (Vincennes)

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 461.

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. I, p. 411-416.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 142.

- Gérard 1999, p. 304.

- Journal général de la guerre, Volume 3,Numéros 1 à 30, p. 87

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 216-221.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 175-176.

- Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée, {{.}}322-329.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 144

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 184.

- Alfred Lallié, Les noyades de Nantes, p. 20-23.

- Émile Fournier, La Terreur bleue, p. 189

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 264-269

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 455.

- Alfred Lallié, Les noyades de Nantes, p. 28-36.

- Nathalie Meyer-Sablé, Christian Le Corre, La Chouannerie et les guerres de Vendée, Rennes, Édition Ouest-France, , 127 p. (ISBN 978-2-7373-3863-2), p. 127

- Alfred Lallié, Les noyades de Nantes, p. 80.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 51-67.

- Reynald Secher, La Vendée-Vengé : le génocide franco-français, Perrin, , p. 147.

- François-Joseph Grille, La Vendée en 1793, tome III, 1852, p. 377.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 95-103.

- Émile Fournier, La Terreur bleue, p. 249.

- Fernand Guériff, La bataille de Savenay, p. 158.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 15-18

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 142-143.

- Émile Fournier, La Terreur bleue, p. 253-254.

- Fernand Guériff, La bataille de Savenay, p. 160.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 16-17.

- Château du parc Soubise sur www.vendee-guide.com.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 158.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 260-262

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 185.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 454.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 81-82.

- Jacques Hussenet (dir.), Détruisez la Vendée, p. 522.

- Gaëtan Bernoville, L'Épopée des Lućs et les Saints Innocents de la Vendée, p. 48

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 120.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 47.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 118.

- Clénet 1993, p. 155

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 112.

- Auguste Billaud, La Guerre de Vendée, 1977, p. 197.

- Félix Deniau, Histoire de la guerre de la Vendée, tome IV, p. 173.

- Thérèse Rouchette, La Rochejaquelein, Centre vendéen de recherches historiques, , p. 96.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée p. 387

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 108.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 106-107.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 157.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 45.

- Louis-Marie Clénet, Les colonnes infernales, p. 167-168.

- Louis-Marie Clénet, Les colonnes infernales, p. 156-157.

- Site de la mairie de Cerisay

- Laurent Dingli, Robespierre, p.400.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 12-30.

- Louis-Marie Clénet, Les colonnes infernales, p. 160.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée.

- Louis-Marie Clénet, Les colonnes infernales, p. 172.

- Reynald Secher, Vendée : du génocide au mémoricide, p. 129-130.

- Simone Loidreau, Les colonnes infernales en Vendée, p. 168.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 49-50.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 43 et 516..

- Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine de Montfaucon-Montigné, Mars 2005

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 50-51.

- Yves Gras, La Guerre de Vendée, p. 129.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 508.

- Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, Mémoires d'un officier vendéen, p. 77-78.

- Gérard 2013, p. 377-378.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 53.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 44 et 504..

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 388-389.

- Reynald Secher, Vendée, du génocide au mémoricide, p. 421..

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 232.

- Louis-Marie Clénet, Les colonnes infernales, p. 207.

- Hippolyte Taine Les origines de la France contemporaine. La Révolution : le gouvernement révolutionnaire, le régime moderne Edition Robert Laffont, 1896, p. 224. D'après Le Moniteur universel XXII, 227.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 92-93.

- Pierre Marambaud, Les Lucs, la Vendée, la Terreur et la mémoire, 1993, p. 123.

- Louis-Marie Clénet, Les colonnes infernales, p. 264.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 554..

- Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, Mémoires d'un officier vendéen, p. 82.

- « registres paroissiaux clandestins de la Remaudière 1792-1794 », sur Archives départementales de Loire-Atlantique

- Reynald Secher, La Vendée-Vengé, p. 173.

- Colonnes infernales et massacres pendant la Guerre de Vendée - Le Puiset-Doré, Ouest-France, 6 août 2012.

- Reynald Secher, La Vendée-Vengé, p. 172.

- « Commune du diable d'Anjou et du dieu de Bretagne - Saint-Laurent-des-Autels », sur Ouest-France (consulté le )

- Archives Départementales du Maine-et-Loire, Archives en ligne, (registres paroissiaux et d'état civil → Champtoceaux → Période 1777-1797 → pages 266, 269 et 271), Marie-Madeleine Denis, Honneur et horreur des Guerres de Vendée, Champtoceaux, 1793-1794, pp. 70-87

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 146.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 510..

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 130.

- La Boissière-du-Doré : 1 000 ans d'histoire entre Bretagne et Anjou, 1999, édité par la commune de la Boissière-du-Doré

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. I, p. 435-441.

- Patrick Huchet, Georges Cadoudal et les Chouans, p. 151-155

- Reynald Secher, La Vendée-Vengé, p. 163.

- Jacques Crétineau-Joly, Histoire de la Vendée militaire, tome II, p. 117.

- Jean Julien Michel Savary, Guerre des Vendéens et des chouans, par un officier supérieur de l'armée de Vendée (1824-1827), t. III, p. 328.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 9-12.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 461-462.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 287.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 502..

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 116.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 20-25.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 58.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 43 et 569..

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 59.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 144.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 107.

- Jean Julien Michel Savary, Guerre des Vendéens et des chouans, par un officier supérieur de l'armée de Vendée (1824-1827), t. III, p. 383.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 537..

- Dominique Gautron, L'affaire des Moutiers les Mauxfaits. Le Massacre du Samedi-Saint (19 avril 1794), La Boullaïe des Ancêtres, no 101, 1er trimestre 2006, p. 52-56.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 147.

- Toussaint du Breil de Pontbriand, Mémoires du colonel de Pontbriand sur les guerres de la Chouannerie, p. 478.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 466.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 119.

- Jean Julien Michel Savary, Guerre des Vendéens et des chouans, par un officier supérieur de l'armée de Vendée (1824-1827), t. IV, p. 41.

- Jean Julien Michel Savary, Guerre des Vendéens et des chouans, par un officier supérieur de l'armée de Vendée (1824-1827), t. IV, p. 42.

- Société des archives historiques du Maine, Société des archives historiques du Cogner, La Province du Maine, p. 146.

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. II, p. 92.

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. II, p. 93.

- Pierre Lécuyer, Jean Jan, lieutenant de Cadoudal, p. 127-128.

- Jacques Crétineau-Joly, Histoire de la Vendée militaire, tome III, p. 213.

- Jean-Julien Savary, Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République, Tome IV, p. 457..

- Julien Guillemot, Lettre à mes neveux sur la Chouannerie, p. 60-61.

- Théodore Muret, Histoire des guerres de l'Ouest, tome IV, p. 10-11.

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t.I, p. 573.

- Tanneguy Lehideux, Combat d'un Chouan, Terrien cœur de lion, Geste éditions, 2009, p.231

- Jean Morvan, Les Chouans de la Mayenne, p. 345

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les Guerres de l'Ouest et de la Chouannerie, p. 183-188

- Toussaint du Breil de Pontbriand, Mémoires du colonel de Pontbriand sur les guerres de la Chouannerie, p. 175-179.

- Christian Le Bouteiller, La Révolution dans le Pays de Fougères, p. 433-440.

- Toussaint du Breil de Pontbriand, Mémoires du colonel de Pontbriand sur les guerres de la Chouannerie, p. 488.

- Théodre Muret, Histoire des guerres de l'Ouest, tome IV, p. 282.

- Jean Sibenaler, Quiberon, pour le Roi et l'Autel, éditions Cheminements, , p. 122.

- Roger Garnier, Hoche, Payot, , p. 181.

- Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, Mémoires d'un officier vendéen, p. 116-128..

- Jean Julien Michel Savary, Guerre des Vendéens et des chouans, par un officier supérieur de l'armée de Vendée (1824-1827), t. V, p. 134..

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les Guerres de l'Ouest et de la Chouannerie, p. .217-219

- Toussaint du Breil de Pontbriand, Mémoires du colonel de Pontbriand sur les guerres de la Chouannerie, p. 220-228.

- Christian Le Bouteiller, La Révolution dans le Pays de Fougères, p. 467-471.

- Christian Le Bouteiller, La Révolution dans le Pays de Fougères, p. 462.

- Toussaint du Breil de Pontbriand, Mémoires du colonel de Pontbriand sur les guerres de la Chouannerie, p. 216.

- Marie-Paul du Breil de Pontbriand, Un chouan, le général du Boisguy, p. 221-222.

- Toussaint du Breil de Pontbriand, Mémoires du colonel de Pontbriand sur les guerres de la Chouannerie, p. 494.

- Jean Morvan, Les Chouans de la Mayenne, p. 382.

- Tanneguy Lehideux, Combats d'un Chouan, Terrien cœur de lion, p. 252-255.

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les Guerres de l'Ouest et de la Chouannerie, p. 238-241

- Toussaint du Breil de Pontbriand, Mémoires du colonel de Pontbriand sur les guerres de la Chouannerie, p. 318-321.

- Christian Le Bouteiller, La Révolution dans le Pays de Fougères, p. 508-512.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, p. 500-501.

- Jean Morvan, Les Chouans de la Mayenne, p. 338.

- Charles d'Héricault, Gustave Bord, Revue de la révolution, Volumes 1 à 2, 1883, p. 86.

- Léon de La Sicotière, Louis de Frotté et les insurrections normandes, t. I, p. 442-443.

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les Guerres de l'Ouest et de la Chouannerie', p. 250-251.

- Christian Le Bouteiller, La Révolution dans le Pays de Fougères.

- Jean Morvan, Les Chouans de la Mayenne, p. 400.

- Les aventures extraordinaires du Citoyen Conan, p. 255.

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les Guerres de l'Ouest et de la Chouannerie', p. 258.

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les Guerres de l'Ouest et de la Chouannerie, p. 287.

- Toussaint du Breil de Pontbriand, Mémoires du colonel de Pontbriand sur les guerres de la Chouannerie, p. 287.

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les Guerres de l'Ouest et de la Chouannerie, p. 299.

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. II, p. 245-246.

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. II, p. 249-256.

- Théodore Lemas, Le district de Fougères pendant les Guerres de l'Ouest et de la Chouannerie 1793-1800, Rue des Scribes Éditions, , p. 315-316.

- Léon de La Sicotière, Louis de Frotté et les insurrections normandes, t. II, p. 353.

- Julien Guillemot, Lettre à mes neveux sur la Chouannerie, p. 162-166.

- Julien Guillemot, Lettre à mes neveux sur la Chouannerie, p. 166.

- Léon de La Sicotière, Louis de Frotté et les insurrections normandes, t. II, p. 439.

- Léon de La Sicotière, Louis de Frotté et les insurrections normandes, t. II, p. 442.

- Léon de La Sicotière, Louis de Frotté et les insurrections normandes, t. II, p. 493-496.

Articles connexes

Bibliographie

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, août 1792 : Prairial an III, d'après des documents originaux, t. I, Michel Lévy frères, éditeurs, . texte en ligne sur google livres

- François Cadic, Histoire populaire de la chouannerie, t. I et II, Terre de Brume, , 327 p.

- Louis-Marie Clénet, Les colonnes infernales, Perrin, collection Vérités et Légendes, , 327 p.

- Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée, Economica, , 649 p.

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, Éditions Pays et Terroirs, , 159 p.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, Robert Laffont, , 1476 p.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! » Regards croisés sur les victimes et destructions de la guerre de Vendée, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, , 634 p.

- Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, Lucas de La Championnière, Mémoires d'un officier vendéen 1793-1796, Les Éditions du Bocage, .

- Reynald Secher, La Vendée-Vengé : le génocide franco-français, Perrin, , 351 p.

- Reynald Secher, Vendée du génocide au mémoricide, Cerf, , 444 p.

- Jean-Clément Martin, La Vendée et la Révolution, Perrin, coll. « Tempus », , 283 p.

- Jean-Clément Martin, Blancs et Bleus dans la Vendée déchirée, Découvertes/Gallimard, , 160 p.

- Émile Fournier, La terreur bleue, Albin Michel, , 283 p. (ISBN 978-2-226-01985-1)

- Roger Dupuy, Nouvelle histoire de la France contemporaine, t. 2 : La République jacobine, Paris, Seuil, , 366 p. (ISBN 2-02-039818-4)

- Alfred Lallié, Les noyades de Nantes, Nantes, Imprimerie Vincent Forest et Émile Grimaud, , 104 p.

- Alain Gérard, Par principe d'humanité... : La Terreur et la Vendée, Fayard, , 589 p.

- Alain Gérard, Vendée : les archives de l'extermination, Centre vendéen de recherches historiques, , 684 p.

- Hippolyte de La Grimaudière, La Commission Brutus Magnier à Rennes, Société des bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne, , 178 pages (lire en ligne) (rééd. BiblioBazaar, LLC, 2009, 184 pages, p. 116 et alii).

- Gaëtan Bernoville et L. Guéry, L'épopée des Lucs et les Saints Innocents de la Vendée, , 3e éd. (1re éd. 1945) (BNF 36651731).

- Toussaint du Breil de Pontbriand, Mémoires du colonel de Pontbriand sur les guerres de la chouannerie, Paris, Plon,

- Simone Loidreau, Les colonnes infernales en Vendée, Éditions du Choletais,

- Jean Julien Michel Savary, Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République, t. III

- Jean Julien Michel Savary, Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République, t. IV (lire en ligne)

- Léon de La Sicotière, Louis de Frotté et les insurrections normandes, 1793-1832, t. I, Plon,

- Léon de La Sicotière, Louis de Frotté et les insurrections normandes, 1793-1832, t. II, Plon,

- Christian Le Boutellier, La Révolution dans le Pays de Fougères, Société archéologique et historique de l'arrondissement de Fougères,