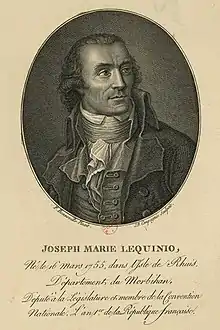

Joseph Lequinio

Marie Joseph Lequinio, né le à Sarzeau[1] et mort le à Edgefield dans l'État de Caroline du Sud (États-Unis)[1], est un révolutionnaire français, député à la Convention et représentant en mission auprès de l'Armée de l'Ouest.

| Joseph Lequinio | |

| |

| Fonctions | |

|---|---|

| Député du Nord | |

| – | |

| Législature | Conseil des Cinq-Cents |

| Groupe politique | Montagne |

| Député du Morbihan | |

| – | |

| Législature | Assemblée nationale législative Convention nationale |

| Groupe politique | Montagne |

| Maire de Sarzeau | |

| Biographie | |

| Nom de naissance | Marie Joseph Lequinio de Kerblay |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Sarzeau |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Edgefield (Caroline du Sud) |

| Nationalité | Français |

| Profession | Avocat |

| Religion | Athée |

Biographie

Avocat et important propriétaire terrien, maire de la presqu’île de Rhuys en 1789, juge au tribunal de Vannes en 1790, Joseph Lequinio est élu l’année suivante à l'Assemblée législative par le Morbihan. Il demande la mise sous séquestre des biens des émigrés, la suppression du titre de « majesté » attribué au roi, l’autorisation de se marier pour les prêtres, édite une feuille d’information pour les paysans, le Journal des laboureurs qu’il édita à Paris du au . Malgré son aversion pour la guerre, il vote le à l'assemblée législative la déclaration de guerre [2].

Élu député à la Convention (1792), il déposa le un écrit intitulé Richesse de l’État par la navigation intérieure qui eut pour résultat un décret pour l’établissement d‘un canal entre la Vilaine et la Rance. Il vote pour la mort du roi et part, dès , en mission à l'Armée du Nord.

Il fait paraître le un ouvrage épais, Les préjugés détruits, qu'il fait réimprimer en janvier puis en . Il y appelle à l'égalité totale des hommes et des femmes, aux droits des paysans, à l'abolition de la peine de mort, à l'abrogation de l'esclavage des Noirs, à l'athéisme et à la condamnation de la guerre. Dans le procès du roi, il vote pour la culpabilité, contre l'appel au peuple, pour la mort et contre le sursis. Il rappelle son abolitionnisme, mais invoque le maintien de la peine de mort dans la loi, pour ne pas en excepter Louis XVI.

Envoyé de la Convention en août 1793 dans l’Oise et l’Aisne avec Sylvain-Phalier Lejeune, Joseph Lequinio ordonne l’arrestation de tous les nobles entre dix-sept et soixante ans pour les hommes, dix-sept et cinquante ans pour les femmes. On l’envoie ensuite avec Joseph François Laignelot réorganiser les ports de La Rochelle et de Rochefort. Les deux hommes tentent de réorganiser ces ports, arrêtant les officiers qui leur paraissent suspects notamment Louis-René-Madeleine de Latouche-Tréville.

Il se consacre avec zèle à la déchristianisation de la Charente-Inférieure, ce qui lui vaut des réprimandes du Comité de salut public, averti de ses excès par Sylvain Phalier Lejeune. Dans la Charente-Maritime, Lequinio établit une commission révolutionnaire à La Rochelle le [3] pour juger les 750 à 800[4] prisonniers vendéens enfermés dans les prisons de la ville. Selon les ordres du représentant en mission, la peine de mort n'est appliquée qu'aux prêtres, aux bourgeois, aux nobles, aux maltôtiers, aux déserteurs et aux contrebandiers, 60 sont guillotinés[3]. Les paysans et les ouvriers sont, de leur côté, condamnés aux travaux à la chaîne[3] mais 510 meurent des épidémies[4]. À Rochefort, les représentants Lequinio et Laignelot instaurent en octobre un tribunal révolutionnaire pour juger les équipages de L'Apollon, du Généreux et du Pluvier, impliqués dans l'insurrection de Toulon. Le , le verdict est rendu pour les accusés des deux premiers navires : sur 34, dix sont guillotinés, deux déportés, huit emprisonnés et 14 acquittés. Le , sept membres de l'équipage du Pluvier sont condamnés à mort, les six autres sont acquittés. D'autres exécutions suivent, telles celle de Gustave Dechézeaux, le , puis celle du contre-amiral à la retraite, Nicolas Henri de Grimouard, le [3]. Finalement, 52 personnes sont guillotinées à Rochefort, dont 19 officiers de marine[5].

Lequinio arrive ensuite à Fontenay-le-Comte, le . Dès le lendemain, il est confronté à une mutinerie des 400 à 500 détenus des prisons. Lequinio met fin aux troubles en abattant lui-même d'un coup de pistolet l'un des prisonniers, deux autres sont tués la même journée. Aussitôt, le , le représentant en mission fait former une commission militaire qui, du au , juge 332 prisonniers et en condamne à mort 192, qui sont fusillés dans les vingt-quatre heures[6] - [7].

De passage à Vannes en , Joseph Lequinio contraint la population à assister à ses prêches athées. Il s’oppose à Robespierre sur la question de l‘Être suprême dans son ouvrage Les préjugés détruits, certains biographes ont interprété le rappel de Lequinio comme une disgrâce de Robespierre[8]. Cependant, en , au nom de la liberté de conscience, l'incorruptible prend sa défense au club des jacobins, quand Jacques Brival attaque ses idées athées professées dans les préjugés détruits.

Le , Lequinio présente un rapport devant le Comité de salut public sur la situation en Vendée. Il juge indispensable de faire exécuter les prisonniers de guerre vendéens pris les armes à la main, et souhaite même que cette mesure soit également appliquée aux soldats de la coalition, cependant, il estime que la population de la Vendée est encore trop nombreuse pour être exterminée, il désapprouve finalement les massacres des civils et accuse les militaires de profiter de la guerre pour s'enrichir par le pillage au lieu de combattre les rebelles[9] - [10].

Après le 9-Thermidor (), Joseph Lequinio tente de s’assurer le contrôle du Club des Jacobins, puis, ayant échoué, propose d’interdire aux députés de fréquenter des sociétés populaires.

Preuve s’il en est de la personnalité controversée de Lequinio, cette lettre pleine de compliments que lui adresse le Marie-Bonne Rivière de la Souchère, en pleine détresse, il est vrai : "Citoyen représentant, Toi, qui aime tant faire le bien, et dont toutes les actions annoncent la bonté, la justice et l'humanité, etc."

Dénoncé par les habitants de Rochefort pour ses exactions et ses rapines, il se cache jusqu’à l’amnistie votée par la Convention le . Son élection au Conseil des Cinq-Cents dans le département du Nord en 1798 est annulée et il vit de son salaire d’inspecteur forestier à Valenciennes.

Arrêté quelques jours après l’attentat de Saint-Nicaise (), il est expédié par Napoléon Bonaparte comme vice-consul à Newport, aux États-Unis le . Son épouse, Jeanne-Odette de Lévis Mirepoix, l'accompagne. Les détails de sa vie ne sont pas très connus aux États-Unis, on sait qu'il s'occupe dès 1805-1806 d'agriculture, de vignes, d'élevage et de commerce des esclaves[11]. Durant cette période, il reprend son nom de naissance Lequinio de Kerblay.

Une controverse existe sur la date de sa mort. Des historiens ont affirmé qu'il serait revenu en France et serait mort à Sarzeau le . En réalité, les archives départementales du Morbihan[12] indiquent qu'une petite Marie-Joseph Quinio de cinq semaines est morte ce jour-là. Il a sans doute été confondu avec cette dernière. Aujourd'hui, on peut raisonnablement affirmer que Lequinio est mort à Egdefield (Caroline du Sud). Sa sépulture n'a jamais été localisée.

Publications

- Joseph Lequinio,

- Les Préjugés détruits, Paris, 9 novembre 1792.

- Les Préjugés détruits, Paris, 1er janvier 1793 (réimpression de l'ouvrage de novembre).

- Joseph Lequinio, La Guerre de Vendée et des Chouans, première édition, Chez Pougin, imprimeur, 9 rue des Pères, Paris. 1er Brumaire, an 3.

- Joseph Lequinio, La Guerre de Vendée et des Chouans, édition critique par Jean Artarit, Centre vendéen de recherches historiques, 2012.

Notes et références

- « Fiche Lequinio », sur assemblee-nationale.fr.

- Claudy Valin, Lequinio. La loi et le Salut public, Rennes, PUR, coll. « Histoire », 2014.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 273-285.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 462.

- Jacques Péret, « Affrontements et ruptures révolutionnaires », in Jean Combes (dir.), Histoire du Poitou et des Pays charentais : Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Clermont-Ferrand, éditions Gérard Tisserand, 2001, p. 351.

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire, p. 264-267.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! », p. 455.

- Auguste Kuscinski, Dictionnaire des conventionnels, Paris, 1917, article « Lequinio ».

- Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, p. 28.

- Joseph-Marie (1755-1812) Auteur du texte Lequinio, Guerre de la Vendée et des Chouans ([Reprod.]) / par Lequinio,..., (lire en ligne).

- « Histoire. J.-M. Lequinio, premier maire », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, 13/07/2015 00:00:00.

- Christine Belcikowski, « Une histoire dérangeante. Quand un buveur de sang épouse une ci-devant », sur Christine Belcikowski, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Charles Berriat-Saint-Prix, La justice révolutionnaire août 1792 ... d'après des documents originaux, Paris, Levy,

- Nicolas Delahaye lien auteur1=Nicolas Delahaye et Pierre-Marie Gaborit, Les 12 Colonnes infernales de Turreau, Éditions Pays et Terroirs, , 159 p.

- Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! » Regards croisés sur les victimes et destructions de la guerre de Vendée, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, , 634 p.

- Auguste Kuscinski, "Lequinio" dans Dictionnaire des Conventionnels, 1916.

- Maurice Dommanget, "Un pionnier de la libre-pensée, Lequinio" dans la Raison, N° 4-.

- Noël Barbe, “‘Ethnographie’ et Révolution française : Lequinio de Kerblay (Sarzeau 1755-Newport 1813) et le Jura. Le discours ‘ethnographique’ comme instrument de pédagogie politique ”, Gradhiva. Revue d’histoire et archives de l’anthropologie, no 8, 1990, p. 10-16

- Noël Barbe, « Charles Nodier/Lequinio de Kerblay, voyage romantique versus voyage des Lumières. Essai d’épistémologie politique », in D. Fabre et J. –M. Privat (dir.), Savoirs romantiques, une naissance de l’ethnologie, Metz : Presses universitaires de Metz, 2010, pp. 131-164.

- Françoise Brunel,

- « Lequinio » dans Albert Soboul, Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989.

- « Les députés montagnards » dans Albert Soboul, Actes du colloque girondins-montagnards, Paris, Société des études robespierristes, 1980, p. 343-361.

- Jean-Philippe Giboury, "Lequinio" dans Dictionnaire des régicides, Paris, Perrin, 1989.

- Edna Hindie Le May (dir.), Dictionnaire des Législateurs (1791-1792) (préface de Mona Ozouf), Centre international d'études du XVIIIe siècle, 2007, 2 volumes, tome 2 : « H-Y », « Lequinio Joseph ».

- Jean-Daniel Piquet, "Un article de Maurice Dommanget sur Lequinio, pionnier de la libre-pensée", colloque Maurice Dommanget tenu en , conseil général de l'Oise, Archives départementales de l'Oise, 1996, p. 31-8.

- Jean-Daniel Piquet,

- L'Émancipation des Noirs dans la pensée et le processus révolutionnaire français (1789-1795), doctorat d'Histoire Nouveau Régime, Paris VIII-Saint-Denis, .

- L'Émancipation des Noirs dans la Révolution française (1789-1795), Paris, Karthala, 2002, 509 pages.

- Claudy Valin, Lequinio. La loi et le Salut public, Rennes, PUR, coll. « Histoire », 2014, 332 p.