Siège de Toulon (1793)

Le siège de Toulon est un conflit militaire qui a lieu de à , après que les royalistes se sont emparés de la ville et l'ont livrée aux Britanniques. Il oppose l'armée de la Première République française aux ennemis coalisés de celle-ci[1].

| Date | - |

|---|---|

| Lieu | Toulon |

| Issue | Victoire républicaine décisive, fin de l'occupation alliée à Toulon |

| 32 000 hommes | 22 000 hommes |

| 2 000 morts ou blessés

4 vaisseaux capturés dont le Commerce de Marseille | environ 4 000 morts |

Guerres de la Révolution française

Batailles

- Porrentruy (04-1792)

- Marquain (04-1792)

- 1er Quiévrain (04-1792)

- Longwy (08-1792)

- Verdun (08-1792)

- Thionville (08-1792)

- La Croix-aux-Bois (09-1792)

- Valmy (09-1792)

- Nice (09-1792)

- Lille (09-1792)

- Villefranche-sur-Mer (09-1792)

- 1er Mayence (10-1792)

- Jemappes (11-1792)

- 1re Malines (11-1792)

- 1re Furnes (11-1792)

- Limbourg (11-1792)

- Anderlecht (11-1792)

- Namur (11-1792)

- Francfort (12-1792)

- 1er Maastricht (02-1793)

- Neerwinden (03-1793)

- 2e Mayence (04-1793)

- 1er Condé (04-1793)

- 2e Quiévrain (05-1793)

- St-Amand (05-1793)

- Famars (05-1793)

- San Pietro (05-1793)

- 1er Valenciennes (05-1793)

- 2e Furnes (05-1793)

- 1re Arlon (06-1793)

- Landau (08-1793)

- 1er Le Quesnoy (en)

- Hondschoote (09-1793)

- Maubeuge (09-1793)

- Avesnes (en) (09-1793)

- Méribel (09-1793)

- Menin (09-1793)

- 3e Furnes (10-1793)

- Bergzabern (10-1793)

- 1re Wissembourg (10-1793)

- Wattignies (10-1793)

- Nieuport (10-1793)

- Kaiserslautern (11-1793)

- Wœrth (12-1793)

- Berstheim (12-1793)

- 2e Wissembourg (12-1793)

- Martinique (01-1794)

- Saint-Florent (02-1794)

- Bastia (04-1794)

- Guadeloupe (04-1794)

- 2e Arlon (04-1794)

- 1er Landrecies (04-1794)

- Villers-en-Cauchies (en) (04-1794)

- Troisvilles (en) (04-1794)

- Mouscron (en) (04-1794)

- Tourcoing (05-1794)

- Tournai (05-1794)

- Ouessant (navale) (06-1794)

- Hooglede (06-1794)

- Fleurus (06-1794)

- 2e Landrecies (07-1794)

- 2e Malines (07-1794)

- Calvi (07- 1794)

- 2e Le Quesnoy (07-1794)

- Tripstadt (en) (07-1794)

- 2e Valenciennes (08-1794)

- 2e Condé (08-1794)

- Sprimont (09-1794)

- Bois-le-Duc (09-1794)

- 2e Maastricht (10-1794)

- Venlo (10-1794)

- Luxembourg (11-1794)

- Helder (01-1795)

- Gênes (navale) (03-1795)

- Groix (navale) (06-1795)

- Quiberon (06-1795)

- Hyères (navale) (07-1795)

- Handschuhsheim (09-1795)

- 3e Mayence (10-1795)

- Ettlingen (en) (07-1796)

- Friedberg (07-1796)

- Altendorf (08-1796)

- Neresheim (08-1796)

- Sulzbach (08-1796)

- Amberg (08-1796)

- Friedberg (08-1796)

- Terre-Neuve (08-1796)

- Wurtzbourg (09-1796)

- Mainbourg (09-1796)

- Biberach (10-1796)

- Emmendingen (10-1796)

- Schliengen (10-1796)

- Kehl (10-1796)

- Irlande (12-1796)

- Droits de l'Homme (navale) (01-1797)

- Fishguard (02-1797)

- Cap Saint-Vincent (navale) (02-1797)

- Neuwied (04-1797)

- Diersheim (04-1797)

- Santa Cruz de Ténérife (navale) (07-1797)

- Camperdown (navale) (10-1797)

- Céret (04-1793)

- Mas Deu (05-1793)

- Bellegarde (05-1793)

- Perpignan (07-1793)

- Peyrestortes (09-1793)

- Trouillas (09-1793)

- Toulon (09-1793)

- 1re Le Boulou (10-1793)

- Bellver et Urgell (04-1794)

- 2e Le Boulou (04-1794)

- 1re St-Laurent-de-la-Mouga (05-1794)

- Les Aldudes (06-1794)

- Bastan (07-1794)

- 2e St-Laurent-de-la-Mouga (08-1794)

- Orbaitzeta (10-1794)

- Roses (11-1794)

- Sierra Negra (11-1794)

- Golfe de Rosas (02-1795)

- Pontós (06-1795)

- 1re Saorge (en)

- Gilette (10-1793)

- 2e Saorge (04-1794)

- 1re Dego (09-1794)

- Loano (11-1795)

- Voltri (en) (04-1796)

- Montenotte (04-1796)

- Millesimo (04-1796)

- 2e Dego (04-1796)

- Ceva (en) (04-1796)

- Mondovi (04-1796)

- Cherasco (04-1796)

- Fombio (05-1796)

- Pont de Lodi (05-1796)

- Borghetto (05-1796)

- Mantoue (07-1796)

- Lonato (08-1796)

- Castiglione (08-1796)

- Peschiera (08-1796)

- Rovereto (09-1796)

- Bassano (09-1796)

- Caldiero (11-1796)

- Pont d'Arcole (11-1796)

- Rivoli (01-1797)

- La Favorite (01-1797)

- Faenza (02-1797)

- Valvasone (03-1797)

- Tyrol (03-1797)

- Tarvis (03-1797)

- Leoben (04-1797)

- Pâques véronaises (04-1797)

- Chronologie de la campagne 1796-1797

| Coordonnées | 43° 07′ 48″ nord, 5° 55′ 12″ est | |

|---|---|---|

|

|

|

Contexte : la Terreur

À la suite de la mise en accusation des députés girondins, le , une série d'insurrections éclatent à Lyon, Avignon, Nîmes et Marseille. À Toulon, les fédéralistes girondins chassent les jacobins, mais ils sont bientôt supplantés par les royalistes, encore nombreux dans la flotte de guerre.

Du au , les équipages de la flotte en rébellion contre leur commandant le contre-amiral royaliste Trogoff, sont menés par le contre-amiral républicain Jean René César de Saint-Julien de Chabon.

À l'annonce de la reprise de Marseille et des représailles qui ont eu lieu, les 1 500 insurgés, dirigés par le baron d'Imbert, font appel à la flotte britanno-espagnole stationnée au large, elle soutient les troupes engagées dans la guerre du Roussillon. Le , les amiraux Samuel Hood et Juan de Langara font débarquer dans la baie des Islettes 17 000 hommes : 2 000 Britanniques, 7 000 Espagnols, 6 000 Napolitains et 2 000 Piémontais.

Le , la flotte anglo-espagnole entre dans la rade de Toulon ; Saint-Julien ordonne le branle-bas de combat, seulement quatre vaisseaux sur dix-sept lui obéissent[2] et il doit se réfugier dans la petite rade, avant de se rendre. Les troupes britanniques pénètrent dans la ville de Toulon.

Le , d'Imbert fait proclamer l'enfant du Temple, Louis XVII, roi de France et hisser le drapeau blanc à fleur de lys, l'amiral Trogoff livre alors la flotte et l'arsenal à la Royal Navy.

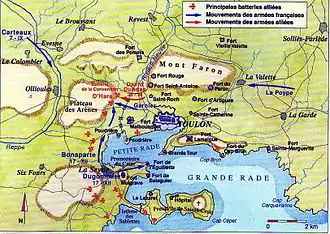

Déroulement

Entre-temps, les troupes de la Convention, l’armée dite des « Carmagnoles », sous le commandement du général Carteaux, après ses reconquêtes d'Avignon et de Marseille, puis d'Ollioules, le , sont arrivées devant Toulon. Les rejoignent 6 000 hommes de l’armée d'Italie, stationnée dans les Alpes-Maritimes, commandés par le général Lapoype, qui venait de s'emparer de La Valette, il cherchait à s'emparer des forts du mont Faron, dominant la ville à l'est.

Elles sont renforcées par 3 000 marins et soldats de la garnison, qui, suivant l'exemple du contre-amiral Saint-Julien, refusent de servir les Britanniques (au contraire du commandant de la flotte, le contre-amiral Trogoff, et de la majorité des capitaines de vaisseau, presque tous royalistes) et se sont échappés de Toulon, désertant parfois à la nage. Le tout forme l'armée provisoire dite « du camp devant Toulon ».

Le chef de l'artillerie de Carteaux, le lieutenant-colonel Elzéar-Auguste Cousin de Dommartin, ayant été blessé à Ollioules, les représentants spéciaux de la Convention, Paul Barras, Fréron, Robespierre le Jeune et Antoine Christophe Saliceti, lui imposent le jeune capitaine Napoléon Bonaparte, présent à l'armée depuis Avignon, malgré l'antipathie réciproque entre les deux hommes.

Après une reconnaissance, Napoléon Bonaparte conçoit un plan qui prévoit de prendre les fortins de l'Éguillette et de Balaguier, sur la colline du Caire, pour ensuite interdire la passe entre la petite et la grande rade du port, ce qui couperait le ravitaillement maritime, nécessaire aux assiégés. Carteaux, réticent, n'envoie qu'un faible détachement sous l'adjudant général Delaborde, qui échoue dans sa tentative de conquête du . Les alliés, prévenus par l'alerte, édifient alors une grande redoute de terre, au sommet de la colline, baptisée « Fort Mulgrave », en l'honneur du commandant Constantine John Phipps. Elle est appuyée par trois plus petites, nommées : « Saint-Philippe », « Saint-Côme » et « Saint-Charles ». L'ensemble apparemment imprenable est surnommé par les Britanniques le « Petit Gibraltar ».

Bonaparte, insatisfait de sa seule batterie, dite de « la Montagne, » positionnée sur la hauteur de Saint-Laurent depuis le , en établit une, le , sur le rivage de Brégaillon, dite des « Sans-Culottes ». L'amiral Hood tente de la faire réduire au silence par le Puissant, sans succès, et la flotte britannique doit se résoudre alors à longer la côte au niveau des hauts-fonds du Mourillon et de la Tour royale. Le , après l'échec du général Lapoype contre le Fort est du Faron, on demande à Bonaparte de bombarder le grand fort de Malbousquet, dont la prise conditionne celle de la ville. Il fait alors réquisitionner de l'artillerie dans toute la campagne environnante, portant l'effectif à cinquante batteries de six canons. Promu chef de bataillon le . Il organise une grande batterie dite « de la Convention », face au fort, sur la colline des Arènes, appuyée par celle « du Camp des Républicains » sur la colline Dumonceau, celle « de la Farinière » sur la butte des Gaux et celle « de la Poudrière » à Lagoubran.

Le , Carteaux, limogé, est remplacé par Doppet, ancien médecin, dont l'indécision fait échouer une tentative par surprise contre le Fort Mulgrave, le ; conscient de son incompétence, il démissionne. Dugommier, un soldat de métier, lui succède. Celui-ci reconnaît la valeur du plan de Bonaparte, et prépare la prise du Petit Gibraltar. Le , dès son arrivée est établie la batterie « des Jacobins », sur la crête de l'Evescat, puis sur la gauche, le , celle des « Hommes Sans Peur », enfin le , celle des « Chasse Coquins » s'intercale entre les deux. Deux autres batteries sont organisées pour repousser l'intervention éventuelle des navires alliés, aussi bien de la rade que de la mer libre, elles sont dites de la « Grande Rade » et des « Quatre Moulins ».

Pressés par le bombardement, les Britannico-Napolitains exécutent une sortie le et s'emparent de la batterie de la Convention. Une contre-attaque, menée par Dugommier et Bonaparte, les repousse et le général britannique O'Hara est capturé. Il entame des tractations avec Robespierre le Jeune et Antoine Louis Albitte pour une reddition honorable. Les bataillons fédéralistes et royalistes sont alors désarmés.

Dugommier, Lapoype et Bonaparte conviennent de lancer un assaut général dans la nuit du au . Le 16, vers minuit, l'assaut est donné sur le Petit Gibraltar, le corps à corps dure toute la nuit, Bonaparte y est blessé d'un coup d'esponton à la cuisse par un sergent britannique. Au matin, la position est prise, Marmont peut y placer de l'artillerie contre l'Éguillette et Balaguier, que les Britanniques évacuent sans combat le jour même. Pendant ce temps, Lapoype prend enfin les forts du Faron et celui de Malbousquet.

Les Alliés décident alors d'évacuer par la voie maritime. Le commodore Sidney Smith fait brûler une partie de la flotte et les stocks de bois de l'arsenal, puis les troupes embarquent.

- L’incendie de l’arsenal et la destruction de la flotte française

. L'arsenal en feu.  L'incendie des vaisseaux français lors de l'évacuation du port.

L'incendie des vaisseaux français lors de l'évacuation du port.

La répression

Les troupes de la Convention entrent dans la ville livrée à elle-même le . Environ 15 000 Toulonnais se réfugient sur les navires britanniques et sont débarqués à La Valette. Dans une ville réduite à 7 000 habitants, la répression, dirigée par Paul Barras et Stanislas Fréron, est sanglante. On estime que 700 à 800 personnes, arrêtées sur les indications des prisonniers libérés du Thémistocle, sont fusillées sommairement, sur le champ de Mars, jusqu'au . Par la suite, la commission révolutionnaire prononce 290 autres condamnations[3]. Bonaparte, soigné par Jean François Hernandez après sa blessure, n'assiste pas à la curée. Promu général de brigade le [4], il est déjà en route pour sa nouvelle affectation à Nice, comme commandant de l'artillerie de l'armée d'Italie. Une porte faisant partie de l'ancienne muraille de la ville de Toulon évoque ce départ ; une plaque commémorative y est apposée. Cette porte est nommée « Porte d'Italie ».

Le , la Convention vote un décret disposant que «Le nom infâme de Toulon est supprimé. Cette commune portera désormais le nom de Port-la-Montagne».

Le , la fête des Victoires est célébrée sur le Champ-de-Mars à Paris en l'honneur de la prise de la ville.

Conséquences

Cette victoire permet de rendre disponible une partie des forces terrestres françaises participant au siège.

Le , le Comité de salut public nomme Jacques Dugommier général en chef de l'armée des Pyrénées orientales, qui arrive avec 12 000 hommes en renfort, afin de repousser les troupes espagnoles. Côté maritime, la flotte de la Méditerranée perd la majeure partie de ses équipages (morts lors du siège, exécutés en décembre ou réfugiés chez les Britanniques), le contenu des magasins de l'arsenal et la moitié de ses vaisseaux.

Hood emporte avec lui quelques-unes des plus belles unités de la marine française : le Commerce de Marseille (un 118 canons, chef-d'œuvre de Sané lancé en 1788, navire amiral de la flotte du Levant), le Pompée (un 74, lancé en 1791), le Scipion (74, datant de 1790), et le Puissant (74, de 1782).

Les Britanniques ont totalement brûlé huit vaisseaux, y compris des unités neuves : le Thémistocle (74, de 1791), le Duguay-Trouin (74, de 1788), le Tricolore (74, de 1785), le Suffisant (74, de 1782), la Liberté (74, de 1782), le Triomphant (un 80 canons, lancé en 1779), le Héros (74, de 1778) et le Destin (74, de 1777), ainsi que la Lutine (frégate de 12 datant de 1779).

Quatorze vaisseaux seront néanmoins repris par l'armée de la République en décembre 1793, mais la plupart seront retrouvés fort endommagés (souvent en partie brûlés ou dégradés), et peu seront en état de prendre la mer à court terme : le Sans-Culotte (118), le Tonnant (80), le Languedoc (80), l’Entreprenant (74), le Généreux (74), le Mercure (74), l’Heureux (74), le Centaure (74), le Censeur (74), l’Alcide (74) ; les autres vaisseaux survivants sont particulièrement vieux : le Conquérant (74, lancé en 1747), le Peuple Souverain (74, datant de 1757), le Guerrier (74, de 1753) et le Hardi (64, de 1750). Beaucoup de ces unités seront coulées ou prises lors des batailles du cap Noli et des îles d'Hyères en 1795, et surtout lors de celle d'Aboukir en 1798.

La Royal Navy domine désormais la Méditerranée, ce qui encourage ensuite Nelson dans ses initiatives audacieuses et comblées de succès en Méditerranée, jusqu'à son triomphe à Trafalgar.

Notes et références

- Relations des principaux siéges faits ou soutenus en Europe Volume 2 par Victor Donatien de Musset-Pathay

- Le Duguay-Trouin de Cosmao, le Commerce de Marseille commandé par l'équipage, le Tonnant et le Commerce de Bordeaux de Saint-Julien.

- Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Quadrige/PUF, 1989, p. 1041, entrée « Toulon » par Michel Vovelle.

- Napoléon Ier (1769-1821), les grandes dates - napoleon.org, le site d'Histoire de la Fondation Napoléon.

Annexes

Bibliographie

- Paul Cottin, Toulon et les Anglais en 1793, 1898.

- Maurice Agulhon (sous la direction de), Histoire de Toulon, Toulouse, Privat, 1980.

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « collection Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8).

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, éditions Ouest-France, , 427 p. (ISBN 2-7373-1129-2).

- Rémi Monaque, Une histoire de la marine de guerre française, Paris, éditions Perrin, , 526 p. (ISBN 978-2-262-03715-4).

- Raymond Recouly, Bonaparte à Toulon, Paris, Les éditions de France, , 227 p..

- Naval history of Great Britain, p. 63-81.

- Fulgence Girard « Toulon livré aux Anglais » dans La France Maritime, édition 1837, vol. 3, p. 302 : Contexte et déroulement du siège de Toulon, vu par un républicain en 1837, lecture en ligne.

- Léonce Krebs : Campagnes dans les Alpes pendant la Révolution, d'après les archives des états-majors français et austro-sarde Pages CXXXVII, CXXXIX, CXL et suivantes

- Luc et David Le Quément, L'amiral de Trogoff : marin et gourmet, Guimaëc, le Cormoran éditions, , 250 p. (ISBN 978-2-916-68729-2 et 2-916-68729-7, OCLC 1310230705).

Articles connexes

Liens externes

- Modèle:Dictionniares