Montrevault

Montrevault [mɔ̃tʁəvo] est une ancienne commune française située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire, qui a pris le le statut administratif de commune déléguée au sein de la nouvelle commune de Montrevault-sur-Èvre de statut commune nouvelle[1].

| Montrevault | |||||

Vue du village. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Maine-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Cholet | ||||

| Commune | Montrevault-sur-Èvre | ||||

| Statut | Commune déléguée | ||||

| Maire délégué Mandat |

Lydia Haïdra 2020-2026 |

||||

| Code postal | 49110 | ||||

| Code commune | 49218 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Montrebellien | ||||

| Population | 1 294 hab. (2013) | ||||

| Densité | 486 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 15′ 44″ nord, 1° 02′ 39″ ouest | ||||

| Altitude | 31 m Min. 23 m Max. 106 m |

||||

| Superficie | 2,66 km2 | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Beaupréau | ||||

| Historique | |||||

| Fusion | 15 décembre 2015 | ||||

| Commune(s) d'intégration | Montrevault-sur-Èvre | ||||

| Localisation | |||||

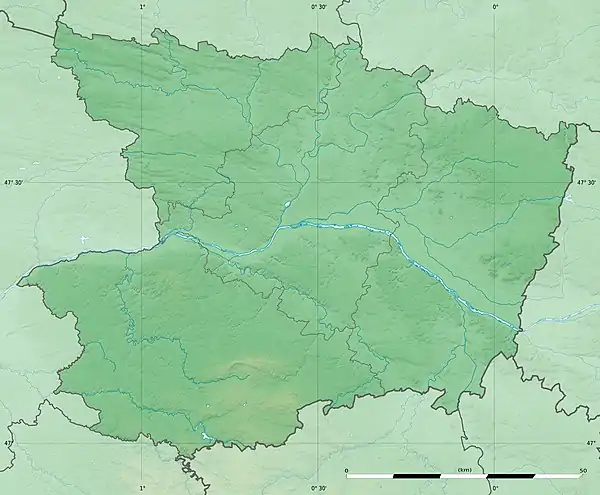

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Maine-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

| |||||

Géographie

Localisation

Commune angevine des Mauges, Montrevault se situe au sud-ouest de Saint-Pierre-Montlimart, sur les routes D 17, Saint-Rémy-en-Mauges - Saint-Pierre Montlimart, et D 92, Le Puiset Doré[2].

Géologie et relief

À l'extrémité sud orientale du Massif armoricain, le petit territoire de Montrevault se trouve enserré dans un double méandre de l'Èvre. Cette rivière qui se jette dans la Loire près du site de Saint-Florent-le-Vieil, draine le pays des Mauges dans le sud du département.

Caractérisant la cité millénaire, le relief en creux taillé dans le plateau des Mauges rappelle les divers mouvements qui ont accompagné les ères géologiques. Plus à l'est, le territoire voisin de la commune de Saint-Pierre-Montlimart s'étend sur douze kilomètres du sud au nord et forme comme une ligne de partage entre les hautes Mauges et les espaces bocagers, viticoles ou agricoles, déjà tournés vers le pays nantais[3].

Urbanisme

La première maison individuelle d’après guerre est édifiée en 1947 dans une rue nouvelle, à l'angle de l'actuelle avenue de Leppo et de la rue Bellevue. Un premier lotissement Gruget permet en 1951 la construction de trois maisons avenue de Leppo. L'année suivante, sous le contrôle de la société d'HLM, Les castors Chalonnais édifient quatre maisons donnant avenue de Leppo. À la même époque et sur la même rue, une nouvelle maison individuelle sort de terre. Un second lotissement Gruget, comprenant sept parcelles est mis en chantier et voit le jour avenue de Leppo en 1954. Un lotissement communal comprenant vingt-quatre parcelles est réalisé en 1955 dans la rue Nouvelle baptisée depuis rue Arthur-Gibouin. Toujours dans la même rue Nouvelle, la société d'HLM Coin de terre et Foyer réalise un lotissement de 18 maisons.

L'office départemental d'HLM construit en 1960 un immeuble collectif de seize logements locatifs, rue Arthur. Cette même année, l’organisme C. T. F. (Coin de Terre et Foyer) réalise un nouveau lotissement, le Val-d'Evre, qui comprend quarante-et-un lots. Le CTF exécute en 1968 un lotissement particulier de deux logements jumelés rue Saint-Nicolas. Un deuxième immeuble collectif de vingt-quatre logements est en cours de construction sur le terrain dit La Boîte, près du Val-d'Evre, sous l'égide de l'Office départemental d'HLM. Pour desservir l’ensemble de ces habitations, la construction d’une première station réalisée route du Puiset.

Le parc locatif de la commune se voit doté en 1973, par la société Habitat 49, de vingt-quatre logements supplémentaires dans ce que l’on va appeler le HLM du Val d’Evre. En 1975, construction de la première maison du lotissement Air et Soleil. Cet espace, compris entre l'avenue de Leppo, la rue de Vendée et le Val-d'Evre compte vingt lots. Toujours sur le même terrain de La Boîte débutent l'année suivante, en 1976, les premières constructions du lotissement Les Chênes qui comprend vingt maisons. En 1978, un autre lotissement, comprenant sept parcelles, est créé à Bohardy, chemin des Venelles. L'année suivante, en 1979, lancement d’un nouveau lotissement au Coteau Martin, qui comprend six emplacements.

En 1980, à la Basse-Fromenterie route du Fief-Sauvin, dix maisons individuelles sortent de terre. La rue en impasse prend le nom de l'ancien chef de la fanfare locale : Julien Rousseau. Dans le cadre de la Rénovation de l'Habitat rural, la municipalité décide en 1980 de raser l'ancien hôtel du Cheval Blanc, place Saint-Vincent. Ils font construire sur son emplacement un immeuble comprenant neuf logements locatifs avec au rez-de-chaussée un commerce alimentaire, inaugurée le 1er avril 1982. À la Haute-Fromenterie, vingt-sept lots sont proposés et accessibles par l’allée du Rocher. On parle désormais de l’allée des Acacias.

Depuis 2002 et la démolition du HLM du Val d’Evre, vingt-sept logements locatifs individuels sont sortis de terre. En 2005, les seize appartements collectifs de la rue Arthur-Gibouin sont réhabilités. Dans le même temps vont se concrétiser des pavillons en accession à la propriété dans le cadre du Hameau de l’Evre[3].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

En 900 av. J.-C., le site de Montrevault, en particulier les zones abritées des vents froids au pied des éperons rocheux, sont occupées par des petites hordes de chasseurs et de pêcheurs. Une hache à ailerons trouvée en 1935 (docteur Maclou de Nancy) et une autre en pierre polie découverte en 1978 par G. Gabory à côté du pont médiéval de Bohardy, confortent cette pré-histoire (haches visibles au musée de Cholet).

La rivière d'Èvre porterait le nom dérivé de Auera en langage local. Une statuette en bronze de cinq pouces représentant un homme jeune et viril, s'échappe des braies d'un troupier distrait et va se perdre dans la boue du sentier qui bifurque plein sud. Ceci relèverait de la légende, cependant la petite statuette est conservée au musée Dobrée à Nantes et porte la mention « petit bronze de Montrevault » dans la vitrine de l'âge du fer, section de la Préhistoire régionale.

Moyen Âge

Sur la grande voie Nantes-Poitiers, divisée en vingt cinq sections, six concernent Montrevault. On relève la quatrième, Montrevault-Angers ; la cinquième, Montrevault-Chalonnes par la Pommeraye ; la sixième, Tiffauges-Saint-Florent par Montrevault ; la treizième, appelée « Grand Chemin de Montrevault à Gesté », se poursuit jusqu’à Clisson. La voie de Montrevault à la Chaussaire constitue la quatorzième section ; quant à la quinzième, elle conserve son nom à travers les siècles : « Chemin de Nantes », reliant Montrevault au port des Namnètes, et elle est toujours signalée sur les cadastres.

À l’intérieur d’un oppidum surélevé, fortifié et toujours visible à deux pas du rocher, la villa d’un maître nommé Antoniacus est à l’abri de tout conflit jusqu’à ce que la révolte des mineurs de fond ne vienne à bout des gardiens de la Musse. Le quartier et la butte Saint-Antoine restent le témoin de ces pages plus ou moins légendaires.

Une abbaye bénédictine est fondée en 718 au Mont-Glonne sur le promontoire dénommé Saint-Florent. La juridiction de cette fondation va s'étendre jusqu'au territoire du Petit-Montrevault.

La légende locale rappelle un sanglant combat qui aurait opposé en 786 Bretons contre Français aux confins de l'Anjou et du pagus tout proche, le Pays nantais. La mare Bataillère, en bordure du chemin des Hauts-Bois en limite de Montrevault et de Saint-Pierre-Montlimart en garderait la mémoire. Des traces rougeâtres permanentes y sont toujours décelables et correspondraient au temps des expéditions de Charlemagne.

Au milieu du Xe siècle, Alain Barbetorte, premier duc de Nantes, obtient le pays des Mauges. Il traite avec Guillaume Tête d'Etoupe, nouveau comte de Poitiers, pour s'unir contre les Normands. L'administration du territoire entre Namnètes et Pictons revient désormais à l'église de Nantes. Exception à cette nouvelle obédience : les terres de Saint-Florent-le-Vieil et de Saint-Rémy-en-Mauges restent en 953 sous l'autorité de l'évêque d'Angers. Le petit territoire de Montrevault se trouve ainsi au point de contact entre l'influence angevine et le pouvoir nantais.

Renaud Torench ou Thorenc[4] — que la tradition nomme le Thuringien à cause de ses supposées origines germanico-normandes ; il a été proposé d'autres étymologies, plus vraisemblables, au surnom Torench : seigneur de Thorigné[5] ou Gros-Ventre en breton[6] — est reconnu en 960 seigneur des territoires de Châteauceaux et Mons Revault. Il doit toutefois accepter de devenir vassal d'un autre Nantais, Guerech. Ce dernier, inféodé malgré lui au comte d'Anjou, concrétise les luttes d'influence qui se manifestent dans les Mauges, une région de marche disputée alors entre Anjou, Bretagne et Poitou. Le XIe siècle verra justement le comte d'Anjou l'emporter, réussissant à y placer de fidèles vassaux et réalisant ainsi l'intégration définitive des Mauges au comté d'Anjou. L'origine de Renaud Torench reste mal connue, certains la voyant en Poitou-pays d'Herbauges et Tiffauges, d'autres en Bretagne, ou tout simplement en Anjou du nord (il était possessionné entre Mayenne et Sarthe du côté de Thorigné) et/ou dans les Mauges (qui firent partie du grand comté d'Herbauges) ; il devient en tout cas un fidèle des comtes d'Anjou, qui le font vicomte d'Angers/d'Anjou en 966-990 ; vers 990/994, il devient moine prévôt de l'abbaye poitevine de Saint-Jouin de Marnes et il meurt en 1001[6].

À l’âge de 17 ans, Foulques III, dit Foulques Nerra (« le Noir »), hérite de l’Anjou et de nombreuses terres enclavées dans des provinces qui ne lui appartiennent pas. Aussi pour assurer ses possessions sur la vallée du Cher, il détruit la villa d’un certain Robellus Nobilis, érigée à Mon-trichard sur un mont Reveau. Il envisage aussi de construire une place forte à l’extrémité occidentale de ses terres, sur un mamelon rocheux dominant un modeste affluent de la Loire, à Montrevault. En mars 994, le comte d’Anjou accorde l’immunité à deux cloîtres d’Angers dépendant de la cathédrale. À partir de cette décennie, les constructions militaires sont habilement réparties sur les frontières du comté. Après les ravages des Normands et le dépeçage des Mauges par des peuples rivaux et les gens de guerre, le pays se hérisse de hautes mottes. Ce sont des refuges souvent inabordables dont la base est bordée d’un large fossé palissadé ou d’un cours d’eau, comme à Montrevault. Le sommet fortifié attire rapidement un bourg avec ses ruelles tortueuses et une église. Le lieu se transforme bientôt en castrum (château-fort) avec haut donjon et double enceinte de pierres, comme indiqué par l’archiviste Célestin Port en 1878 dans l’introduction de son Dictionnaire historique du Maine-et-Loire[7].

En cette fin du premier millénaire, les terres de Champtoceaux et de Montrevault appartiennent à Renaud Torench/Thorenc (alias le Thuringien selon l'historiographie traditionnelle)[4], mari de Richilde[N 1], puis à leur descendance immédiate. En effet, leur fils, Renaud II, évêque d'Angers de 920 à 929, reçoit une partie de ces territoires avec les revenus correspondants. Vers l’an 1000, l’église de Saint-Rémy-en-Mauges, Ecclesia sancti Remigii, dont dépend le petit domaine de Montrevault, est donnée pour moitié à l’abbaye Saint-Serge d’Angers. L’évêque Renaud II effectue lui-même la donation[8]. Face à ces tentatives de mainmise tant spirituelle que temporelle, Foulques, comte d’Anjou, entend lui aussi exercer son influence vers l’ouest. Le site de Montrevault retient donc toute son attention. Au cœur du méandre le plus resserré de la rivière, en accord avec le nouvel évêque d’Angers, Hubert de Vendôme, (et en maintenant sur place la famille du Thuringien ?), le puissant Foulques Nerra fonde la motte féodale sur cette roche originale de la rive droite de l'Evre. Il l’accapare et en construisant une forteresse dissuasive et par définition rebelle, participant à la mise en œuvre de l’intégration des Mauges à l’Anjou. La famille de l'évêque Hubert (les vicomtes de Vendôme, donc, prolongés par mariage dans la maison des vicomtes du Maine) reste ensuite possessionnée de Montrevault (le Grand-Montrevault)[9] - [10] - [11] : ainsi, sa nièce Emma de Montrevault († 1058) épouse le vicomte du Maine Raoul.

À une demi-lieue de là, au Petit-Montrevault, près du bourg de Saint-Pierre-Montlimart, un certain chevalier Hilbert édifie son château au Xe siècle[12] sur les restes rasés de l’antique motte. Cet ancien oppidum serait à l’origine de la refondation de Villeneuve, près du Fief-Sauvin. Jusqu'au milieu du XIe siècle, trois seigneurs Roger[8] succèdent de père en fils à leur ancêtre supposé Hilbert (Roger Ier tenant aussi Loudun), et une rivalité locale va perdurer avec les tenants de la forteresse voisine (le Grand-Montrevault), mais de nombreux liens vont aussi se tisser (avec des biens en indivision par exemple). Alliances et postérité des Petit-Montrevault : — à la fin du XIe siècle, Norman(d) de Montrevault, précisé ci-après, épouse Denise de Candé et du Lion, sœur héritière de Geoffroi II Rorgon de Candé (deux enfants de Geoffroi Ier Rorgon, sire de Candé et du Lion-d'Angers), d'où la succession de ces deux seigneuries, accrues au XIIe siècle de Chemillé car Foulques de Candé — sans doute aussi sgr. du Lion ; probablement un Petit-Montrevault — épouse Marguerite de Chemillé, d'où Pierre (III) de Chemillé (fl. jusque vers 1200), marié à sa nièce Elisabeth de Mortagne-Argenton-Chemillé († vers 1190) et père d'Eustachie de Chemillé qui épouse en 2e noces (1203) Guy de Thouars[13] ; — au début du XIIIe siècle, Béatrice de Montrevault, issue de Foulques Norman ci-dessous, épouse en 1215 Geoffroy IV de Châteaubriant.

Le roi Robert le Pieux et le pape Jean XVII confirment en 1005 la donation spirituelle du domaine de Saint-Rémy (elle englobe le Montrevault actuel), au monastère angevin de Saint-Serge. Foulques Nerra réagit, et voulant éviter un casus belli, il érige une première forteresse probablement en bois. Elle se veut provocante sur le rocher qui se présente naturellement comme une sorte de mont rebelle. La dénomination de ce lieu Mont reveau, revel ou rebel, est liée à la forme du rocher, insoumis par rapport au pouvoir ecclésiastique.

Une église liée au château d’Hilbert est fondée en 1030 au Petit-Montrevault.

La désignation du château apparaît clairement en 1047 dans le deuxième recueil de titres et droits temporels du monastère angevin dénommé cartulaire de l’abbaye Saint-Serge : Castellum quod Montem Rebellem nominavit. Le mont qualifié de rebelle, non sans raison historique, est désormais situé géographiquement.

Entre La Pommeraye et le bourg de Beausse, au lieu-dit Chênambault, Raoul II vicomte du Grand-Montrevault, fils cadet d’Emma, met en déroute Norman (Foulques Norman(d), ou plutôt son fils Norman) du Petit-Montrevault en 1065[8] (Norman(d) était le fils de Foulques Norman et le neveu de Roger III du Petit-Montrevault). Tristan Martin traduit l’événement raconté par dom Morice : « Norman, seigneur du Petit Montrevault, était en mésentente avec le comte d’Anjou. Il menaça les moines de St-Florent, qui se trouvaient sous sa protection, d’envahir leur territoire. Ayant appris cela, l’abbé Sigon et ses frères s’empressèrent d’implorer la miséricorde du tyran, en lui promettant mille écus d’or, dont il fut payé, de suite, cinq cents.

C’était à l’époque de son mariage avec la veuve d’Hoël, comte de Nantes (?). Il ordonna à ses hommes de feindre une démonstration contre le pays de Saint-Florent et de rétrograder sur Mont-Jean pour y faire un riche butin. À cette nouvelle, Raoul vicomte du Grand-Montrevault et vassal du comte, dont le camp était alors contigu à celui de Norman, rassembla ce qu’il put de guerriers puis, côtoyant furtivement le rivage de l’Evre, laissa son armée en un certain lieu, pour se rendre seul au monastère, afin de recevoir des mains de l’abbé un drapeau pour combattre les ennemis de la Communauté et les siens. Alors, continuant sa marche, il les trouva, qui revenaient, chargés de butin, près du Chêne d’Arbald–Chenambault. Il les défit complètement et s’empara des deux frères de Norman (…) ».

Tristan Martin ajoute que, pendant le combat, l’abbé Sigon, portant ses attributs pontificaux, apparaît en étendant sa main sur les soldats de Raoul. Il leur donne ainsi la faveur de la victoire. Cependant la bataille est un vrai carnage affirment les chroniques du temps, mais Raoul II affirme sa préséance sur le secteur. Le vaincu de Chênembault, Norman, en réparation du combat sanglant, donne en 1068 la moitié de ses terres aux moines. Guy de Saint-Quentin, Raoul et Roger de Montrevault cèdent d’autres terres à Saint-Florent. Deux voisins, Hervé et Daniel de Palatio, ou du Pallet (à Mouzillon, ou à l'est du Plessis-Régnier ?), en rajoutent pour la même abbaye.

Notification confirmée en 1082, depuis 1052, des vocables suivants concernant la vicomté, son seigneur et le château : Castrum quod vocatur Mons Rebellis, Vicecomes de Monte rebelli, Dominus… ; une terre Territorium… et l’église Ecclesia de Monte Rubelli….

L’église Notre-Dame, érigée soixante ans plus tôt au Petit-Montrevault, est donnée en 1090 pour ses recettes à l’abbaye de Saint-Florent par l’évêque Geoffroy, à la demande du seigneur Norman. De plus, Foulques Norman accorde aux moines l’immunité. Il les dote ainsi de revenus considérables, avec un droit de marché, un terrain hors les murs pour y bâtir un bourg et une nouvelle église, tout en restant propriétaire de l’ancienne.

Un don effectué en 1095 envers la cathédrale d’Angers des revenus de la nouvelle église Saint-Nicolas construite dans le château du Grand-Montrevault par le vicomte Raoul Païen, en accord avec Agathe de Vendôme, son épouse, et ses trois fils (dont Foulques, père du vicomte Roscelin de Montrevault, † semble-t-il vers 1138. À qui va ensuite le Grand-Montrevault ? On le voit, presque un siècle et demi après, aux mains des L'Isle-Bouchard, comme vu plus loin, mais à quel titre ?). Il s’agit là des origines de la paroisse de la vicomté, plusieurs siècles après la fondation des prieurés de Saint-Rémy, de Saint-Pierre ou de Villeneuve.

Raynaud de Martigné établit en 1096 six prébendes[14] — sortes de dîmes obligatoires — pour le prieuré Saint-Nicolas, que le château vient d’ériger. Toutefois cette fondation reste sans ressources, aucune terre n’y étant rattachée. Le prieuré reconstruit « hors les murs » devient plus tard annexe de Notre-Dame, lieu de culte plus récent. S’il disparaît au XVIIIe siècle, le monastère d’origine remonte à la fin du XIe et donne toujours son nom à une rue de la cité, au cimetière et à la presqu’île. Une telle refondation va entraîner le développement médiéval de la ville close.

Les chanoines de Saint-Maurice d’Angers, seigneurs de la paroisse de Saint-Pierre-Montlimart au Petit-Montrevault, adressent en 1109 une réclamation contre la nouvelle fondation de Notre-Dame du Petit-Montrevault et obtiennent sa dépendance comme simple chapelle annexe de Saint-Pierre. Ils se dégagent ainsi de la tutelle de Saint-Florent précédemment approuvée.

Le seigneur Maurice Leborne fonde en 1178 à Bohardy (Bour Hardy ; est-il issu de la grande famille des Le Borgne, active aux XIe-XIIe siècles aux confins du Nantais et de l'Anjou ?) la chapelle Saint-Jean où le curé de Saint-Rémy doit assurer trois messes par semaine. La traversée de l’Evre à gué pour se rendre à Saint-Nicolas sur le rocher, pourtant tout proche, est loin d’être aisée et possible toute l’année. D’où cette obligation pour le prêtre-desservant de Saint-Rémy. La coutume va perdurer, longtemps après la construction du pont.

À la fin du XIIe siècle, le seigneur de Montrevault confie aux moines de Saint-Jouin de Marne (où s'était retiré le vicomte Renaud Thorenc vers 990/994), en Poitou, le premier grand défrichement de la forêt d’origine s’étendant sur une grande partie des territoires relevant de son château. Cette végétation nombreuse n’est pas une exception locale. Il faut déboiser pour exploiter des terres en développant l’étendue des paroisses et des églises. Les forêts de Leppo, de la Foucaudière, ou les bois de la Bellière et de Noiselet, restent les traces de cette forêt primitive. Durant ces premiers siècles du second millénaire, le servage reste la loi des populations rurales. Dame Corinde, est signalée vicomtesse du lieu en 1200.

En 1250, le terme Monrevelle désigne la forteresse sur le rocher. Durant ce siècle, l’ordre militaire des Templiers, dont deux commanderies voisinent avec les terres du descendant de Foulques Nerra, se voit confier la seconde phase du défrichage de l’espace. Quarante paroisses s’étendant des Pont-de-Cé jusqu’à Pirmil à Nantes doivent une contribution à la commanderie de Villedieu, paroisse de la Blouère.

Fondation de la collégiale Saint-Pierre-Montlimart au Petit-Montrevault en 1270. L’église « à Malo Marte » (Mars Mullo[15] ?) est composée de huit chanoines dont quatre sont sous la nomination de l’évêque d’Angers et quatre à la présentation du seigneur de Montrevault qui nomme ce chapitre « Saint-Pierre de Montrevault ». Il s’agit de Jean (Ier) de l’Isle-Bouchard, époux de l’héritière d'Aimeri de Gonnord (?)[16] - [17].

Guy V Turpin reçoit en 1360 par son mariage avec Marie de Rochefort, dame de Vihiers et de Montrevault, la seigneurie du Petit-Montrevault (les Rochefort descendent en lignée féminine des Vihiers-Montjean, actifs dans les Mauges dès vers l'an mil).

Se méfiant de l’Anjou, le duc nantais lance en 1392 ses troupes qui assiègent et prennent la cité montrebellienne. Elle passe ensuite, avec le Petit-Montrevault dans la famille de Turpin-Crissé[18]. À partir de cette époque l’imbrication des châtellenies du Petit et du Grand-Montrevault est irréversible et confirme les jumelages qui se sont déjà concrétisés au cours des siècles entre les deux voisines. La seigneurie unifiée totalise soixante feudataires ou vassaux qui en dépendent. Dans le même temps, la châtellenie de Beaupréau en compte dix-neuf.

Premier signalement de René de Clermont en 1516, seigneur vicomte du Grand-Montrevault (de la famille de Clermont-Gallerande ; un des quatre maris de Jeanne de L'Isle-Bouchard, fille de Jean (II) de L'Isle-Bouchard (arrière-petit-neveu de Jean (Ier) ci-dessus) et sœur cadette de Catherine, fut Eustache de Clermont-Gallerande : leur fils est Louis de Clermont, † vers 1477, père de René, † 1523). Le vicomte est le destinataire de comptes-rendus pour le recouvrement des recettes, impôts locaux et mises en deniers de Bohardy et autres fiefs concernant les productions agricoles de ces tenures : froment, seigle, vin, pourceaux, foin, bois, mais aussi gages d’officiers, frais de récoltes et d’assises.

En 1520, reconnaissance ou « aveu » du vassal Jehan Levasseur, seigneur de Briacé, au Landreau, envers René de Clermont. Il apparaît cependant difficile aux régisseurs des biens de la vicomté de rester en lien étroit, permanent et par conséquent fiscal avec des concessions d’au-delà de la rivière. En maintes périodes et malgré les gués et chaussées qui jalonnent déjà le cours de l’Evre, les passages d’une rive à l’autre demeurant aléatoires.

Depuis des temps les plus anciens, les centres villageois et paroissiaux, comme Saint-Quentin ou Saint-Pierre-Montlimart installés depuis des siècles sur le plateau des hautes Mauges, restent géographiquement séparés des territoires de l’ouest, tournés physiquement et historiquement vers le pays des Namnètes et son port sur la Loire. La frontière naturelle et parfois infranchissable du lit de l’antique Auera sépare les Mauges en deux territoires.

Jeanne de l’Isle-Bouchard (ci-dessus, dame du Plantis par un de ses mariages - avec Pierre du Plantis - et mère de Catherine du Plantis qui épouse Antoine de Clérembault ci-dessous) apporte en 1443 à la vicomté l’antique baronnie de Bohardy, dont elle consolide le rattachement en étendant la seigneurie sur les paroisses du Fief-Sauvin, de la Chaussaire et de Saint-Quentin, et en rayonnant sur de nombreux autres fiefs. La construction d’un pont est envisagée pour relier les deux seigneuries.

En 1458, deux aveux des sieurs J. de Vaugirault et J. Cussonneau sont advenus envers Louis ou Loys de Clermont, vicomte. La terre du Grand-Montrevault est alors en indivision entre les Clermont et les Clérembault : ces derniers à cause de Catherine de Plantis ou du Planty ci-dessus, épouse d’Antoine Clérembault. Ce dernier, fils de Gilles Clérembault (cf. Clérembault/Clairembault à Montrevault, et Le Plessis-Clérembault à St-Rémy), naît en 1416. Devenu orphelin à la mort de son père en 1423 il est alors l’objet d’un rapt en l’église Saint-Martin d’Angers. Cet enlèvement violent est perpétré durant la messe par une quinzaine de gens en armes qui en veulent aux 2000 livres de rente de l’héritier de la longue lignée des Clérembault dont un ancêtre, du nom de Philippe, est signalé vers 1050. Les auteurs, familiers de sa mère Jehanne Sauvage, des cousins de la Tourlandry entre autres, ne respectent en rien la zone franche et sacrée que constitue tout lieu de culte. Il va falloir les lettres patentes du roi Charles VII pour rappeler le bon droit. Plus tard, Antoine, bien remis des avatars de son enfance, est dit seigneur de Montrevault et de Bohardy grâce à l’alliance avec les du Planty.

Le pont de Bohardy est construit en 1465.

Premières déclarations et procurations en 1478 pour des hommages rendus par les seigneurs de Clérembault, de la Bourgonnière, et de Toulongeon envers le siège de la vicomté.

Temps modernes

Le 8 mai 1523, Jacques II Turpin sire du Petit-Montrevault et de Vihiers, de Crissé, de la Tremblaye et de la Grésille (né vers 1491 et † vers 1551 ; fils de Jacques Ier, il avait pour grand-père Antoine Turpin, lui-même fils de Lancelot Turpin et petit-fils de Guy V Turpin rencontré plus haut ; Antoine avait marié en 1427 Anne/Jeanne de La Grézille[18]), est chargé par François 1er de combattre les pillards de la bande à Comarques, qui rançonnent les campagnes angevines. Le seigneur du lieu doit non seulement s’appuyer sur la noblesse angevine mais aussi, précise le roi, sur les communautés villageoises pour « n’en épargner aulcun et ainsi les abandonnons et déclarons comme nos ennemis et persécuteurs de la chose publique de notre royaume ». Le seigneur Turpin a suffisamment de relations et est assez riche pour rassembler des cavaliers et rétablir l’ordre. Les Turpin voient leur châtellenie du Petit-Montrevault érigée en baronnie pour Jacques II Turpin en 1523, puis en comté en août 1577 (avec Vihiers) pour son fils Charles Ier et son petit-fils Charles II Turpin, déjà comtes de Crissé en 1571, gentilshommes ordinaires de la Chambre, chevaliers de l'Ordre du Roi. Mais un tiers de la terre du Petit-Montrevault est alors démembrée par deux des quatre sœurs de Charles II, Diane et Angélique/Claude de Turpin (cette dernière étant la femme de Charles-René de Voyer de Paulmy), et vendue le 11 juin 1607 à Marie de Rieux (fille de Guy Ier de Rieux de Donges, et veuve de Guy (IV) de Scépeaux, duc héritier de Beaupréau, comte de Chemillé ; le marquisat de Beaupréau avait été érigé en duché en juin 1562 en faveur d'une parente éloignée des Scépeaux, Philippe de Montespedon, femme de Charles de Bourbon, morte en 1578 ; ce tiers du Petit-Montrevault restera désormais attaché au duché de Beaupréau).

En octobre 1565, passage du roi Charles IX à Montrevault.

Au mois de mars 1593, comme l’antique forteresse, la vieille église paroissiale, dédiée à Notre-Dame, est elle aussi victime des guerres de Religion. S’opposant à la royauté qui veut se concilier les villes et les gouvernements de province, les hommes du capitaine de Puygreffier, occupent le château de Monreveau, comme écrit alors[4] ; les ligueurs laissent la cité démantelée ; vers 1569 l’église Saint-Pierre de Montlimart fut vraisemblablement incendiée par les Huguenots, puis restaurée et agrandie[19]. En juillet, donation est faite par partage provisionnel, de la vicomté du Grand-Montrevault et baronnie de Bohardy à Georges de Clermont par « haute et puissante dame Louise de Clermont » héritière par bénéfice d’inventaire de feu messire de Clermont leur père.

Le , la puissante ruine du Grand-Montrevault revient par adjudication à François Thévin de la Durbellière de par Georges de Clermont. La chapelle seigneuriale qui fait suite à celle de Saint-Nicolas désormais hors les murs, est dédiée dans la basse cour du château à sainte Catherine. Malgré tout, le château du Grand-Montrevault reçoit toujours en appel les arrêts de justice de Chanzeaux et de Joué. Quant au domaine il comprend Gonnort, la moitié des moulins du Pont — à Bohardy — et de Gesté, le quart des landes du Chêne-Courbet, le moulin de Point, le bois de Leppo et de la Garenne, la Roussière, etc[4].

Le , ce qui reste du comté du Petit-Montrevault échoit à Jean-François Bonnin de Messignac, marquis de Chalucet (en 1664), gouverneur du château de Nantes — déjà baron de Bohardy et vicomte du Grand-Montrevault par acquisition le 12 mars 1653 sur les Thévin (i.e. François Thévin, sa femme Marie Le Franc, leur fille Denise Thévin et son mari Alphonse-Henri de Monluc de Balagny, fils du maréchal de Balagny et de Diane d'Estrées, sœur de Gabrielle) — par acquisition sur Henri-Charles Turpin de Crissé, arrière-petit-fils du comte Charles II Turpin. Jean-François Bonnin (mort en 1670), désormais comte et vicomte de Montrevault (pour le Petit- et le Grand-Montrevault), avait épousé en 1634 Marie-Urbaine de Maillé, dame de Vau-de-Chavagnes et des Dervallières, et ils furent, entre autres enfants, parents de Charles-Marie Bonnin (il héritera, mais meurt en 1698), de l'évêque Armand-Louis (1641-1712) et d'Anne-Louise Bonnin († 1732), épouse en 1672 de Nicolas de Lamoignon. Des lettres patentes de juillet 1671 unissent, avec la baronnie de Bohardy et le fief de la Menantière, le Grand- et le Petit-Montrevault. Marie-Urbaine de Maillé, veuve du marquis Bonnin de Châlucet, obtient titre de noblesse et de propriété ; elle doit en rendre hommage au château d’Angers.

Mariage de Nicolas Lamoignon de Baville le avec Anne-Louise Bonnin de Messignac de Montrevault. Le développement au cours des siècles des foires et marchés de Montrevault est attribué à ce nouveau seigneur qui fait profiter la cité de sa notoriété. Cette famille de magistrats, reconnue comme humaniste, joue un rôle important dans la réforme et l’unification de la législation du royaume. Le père de Nicolas, Guillaume Lamoignon, né en 1617, devient premier président du Parlement de Paris de 1658 à 1664. L'intendant Urbain-Guillaume de Lamoignon (1674-1742), fils de Nicolas et Anne-Louise, leur succède, mais son propre fils Henri de Lamoignon (1702-1774) reste sans descendance.

Les héritiers d'Henri de Lamoignon, venus de ses trois sœurs (dont Anne-Victoire, épouse du premier chancelier de Maupeou), désunissent Montrevault en vendant le 2 mars 1776 : le Grand-Montrevault au marquis Georges-Gaspard-François-Auguste de Contades (1724-fusillé comme chouan en mai 1794) ; et leur part du Petit-Montrevault (soit les deux tiers ; l'autre tiers étant, on l'a vu, resté attaché au duché de Beaupréau depuis 1607) à Jacques-Bertrand de Scépeaux (1704-1778), marquis et seigneur du duché de Beaupréau. Sa fille héritière, Françoise-Marie-Rosalie de Scépeaux, maréchale d'Aubeterre, sans postérité, lègue à sa nièce Françoise-Honorine-Adélaïde de La Tour d'Apcher (1776-1851), fille de Nicolas-François-Julie de La Tour d'Apcher et d'Élisabeth-Louise-Adélaïde de Scépeaux de Beaupréau (la sœur de Françoise-Marie-Rosalie), et femme d'Alexandre-Émeric de Durfort-Civrac (1770-1835).

Sur les trente-deux paroisses rattachées à la vicomté au temps de la féodalité, seize restent encore en 1660 sous sa juridiction et rendent foi et hommage au seigneur de Montrevault dont dépendent aussi de nombreuses fermes et la forêt de Leppo, le tout en indivision avec la châtellenie du Petit-Montrevault.

Lors d’une adjudication par décret du , le château et manoir de Montrevault font partie de la vente avec les moulins à eau de Point et de Raz-Gué, servant à battre le drap et à faire la farine. Puis l’industrie du cuir va s’installer sur les rives de l’Evre et ce durant plusieurs siècles. La région compte de nombreuses tanneries : « Rappellerai-je pour mémoire les tanneries partout si nombreuses aux siècles précédents, de Saint-Florent-le-Vieil, Montrevault, Beaupréau, la Chapelle-du-Genêt (…) et qui sont tombés l’une après l’autre, entraînant dans leur perte mégissiers, corroyeurs et pelletiers ? » (H. Cormeau en 1912).

Au sommet du rocher dominant Bohardy, le château est restauré et remanié en 1667, qui gardera pendant plus de deux siècles la forme d’une belle et grande habitation à l’antique, flanquée d’une grosse tour avec cour, jardins et bosquets plantés d’ormeaux, le tout surplombant la cour de la chapelle au sud et l’actuelle rue d’Anjou en contrebas ainsi que la vallée inondable du quartier de Raz-Gué et du Pressoir.

Réorganisation de la maréchaussée du royaume en 1720. Désormais la généralité de Tours, dont font partie les Mauges, est divisée en quatre territoires à la tête desquels un lieutenant assiste le prévôt d’Amboise. Le lieutenant d’Angers a sous ses ordres quatorze brigades en Anjou dont Cholet, Montrevault et Ingrandes à l’ouest. Elles sont constituées de cinq à dix hommes chargés du maintien de l’ordre avec mission de police générale et judiciaire.

Par arrêté du grand conseil du , la mesure locale est ramené à 13 boisseaux comme à son origine.

Au XVIIIe siècle, Montrevault dépend de l'élection et subdélégation, du bailliage d'Angers et du grenier à sel de Saint-Florent[4].

Période révolutionnaire

Louis XVI convoque des États Généraux en 1789. Les sujets du roi sont invités à rédiger des cahiers de doléances. À Montrevault, on demande l’amélioration des chemins souvent détruits par l’afflux des nombreux acheteurs des foires et marchés. En 1790, Montrevault fait partie du district de Saint-Florent et est chef-lieu de canton. La municipalité est favorable aux idées nouvelles[4].

Lors du soulèvement vendéen, en 1793 puis 1794, l’église St-Pierre de Montlimart fut totalement brûlée ; restauration en 1797, 1804 et 1808, puis agrandissement en 1841-43[19].

En messidor (juillet 1799), des Chouans, toujours actifs, s’installent et demeurent pendant près de trois mois à Montrevault avec leur chef Guesclin. Le 30 fructidor (septembre 1799) quelques gars vigoureux de la localité se saisissent du meneur et le fusillent sur place.

XIXe siècle

Le 2 germinal de l’an XIII, à Montrevault, Tristan Martin démissionne de sa charge de maire qu’il assurait depuis 1799. Simon-Pierre Martin lui succède. En 1817, Jean-François Daudé, succède à Michel Reyneau, maire de Montrevault depuis 1814. En 1832, Pierre Tardiveau, nouveau maire de Montrevault, succède à Edmond-Michel Poirier du Lavouer élu en 1822. Le 26 avril, à la suite d'une ordonnance en date du , la commune engage la somme de 6 500 F pour acquérir une maison qui fera office de presbytère (rue Mermoz). En 1838, une maison située dans les marches de Raz-Gué et appartenant aux époux Mauget-Barré est vendue à la commune. En application de la loi Guizot du , ce bâtiment va abriter officiellement une école ; la première communale.

Un comice agricole est fondé à Montrevault en 1851 afin d’améliorer les races d’animaux employés dans l’agriculture.

En juin 1853, le bilan des ventes au marché s’élève à plus de 1 000 têtes d’animaux. Ainsi 196 bœufs maigres ou gras, 198 vaches, 690 moutons, 60 porcs et 20 veaux font l’objet de transactions, sans compter les bêtes vendues directement dans les fermes.

Le projet de reconstruction de l’église est établi en 1856 et elle débute l’année suivante.

Construction de Notre-Dame

C’est en 1857 que le curé Dominique Fruchaud décide de l’édification de l’église actuelle et confie la tâche aux architectes angevins Delêtre et Coutailloux. La nouvelle et grande église comprend trois nefs, de style ogival, et se situe sur l’emplacement d’un ancien édifice dont seul le chœur est d’origine. Il remonte à la fin du XVIe siècle et son état correspond aux suites des ravages causés par les guerres de religion. Les travaux du chœur et du transept de l’église, évalués à 20 000 Frs, commencent le 17 août.

La construction est confiée aux entrepreneurs Dublé de Saint-Florent et aux frères Tuffraux de la Chapelle-Saint-Florent. De style néogothique l’édifice occupe un des éperons rocheux de la cité, celui-ci orientant le chevet de l’église vers l’est comme il est de tradition pour les lieux de culte chrétiens. Le bâtiment occupe un espace de 750 m2 et la surface utile approche les 450 m2 comprenant la nef de 200 m2, les bas-côtés et le chœur de 100 m2 chacun, les sacristies pour le reste. Malgré l’absence d’arcs-boutants, l’ensemble des caractères de l’architecture gothique sont observables : voûte, piliers, croisée d’ogives, clef de voûte, chapiteaux, nef, transept, bas-côté, chœur, chevet, contrefort, culée, façade ; l’art ogival en dur ou du moins en tuffeaux et maçonnerie dont la plupart des éléments proviennent de la carrière toute proche de la route du Fief. Les vitraux très colorés sont installées dès la consécration de l’édifice pour les cinq du chœur et à la fin du XIXe siècle pour ceux de la nef. On en dénombre dix sept. Ils donnent quelques repères historiques.

Les travaux de la première tranche se terminent le . Le 1er juillet de l'année suivante, la nouvelle tranche évaluée à 32 000 Frs, est mise en chantier et le , la nef étant terminée, on y célèbre la première messe. En mars 1862, les ouvriers construisent le clocher achevé pour la consécration de l’église au mois de juillet.

La consécration de la nouvelle église Notre-Dame se déroule les mardi 21 et mercredi par Félix Fruchaud, évêque de Limoges, et Mgr Angebault, d’Angers. Les Evêques procèdent à la bénédiction de deux cloches sorties des ateliers Bollée du Mans, renommés pour leurs sonneries. La messe de dédicace est célébrée par Monsieur Dénéchau, chanoine honoraire de Limoges et secrétaire de Monseigneur.

Le , par décision de Mgr Angebault, évêque d’Angers, agrandissement de la paroisse avec adjonction de Bohardy, la Roche Gautron, La Gagnerie et la Rouillère ; Ces villages et hameaux faisant partie jusqu'alors de Saint-Rémy depuis leurs origines. Le , les villages de la Girauderie, Chambre-Neuve, la Barre, la Bretesche, Noizelet et les Côteaux, qui appartiennent traditionnellement à la paroisse du Fief-Sauvin, sont rattachés à celle Montrevault par décision de Mgr Freppel, évêque d’Angers.

Durant un siècle et demi, l’église dédiée à Notre-Dame, comme symbole concret d’une paroisse des Mauges, demeure le centre de cérémonies nombreuses qui rassemblent une population majoritairement pratiquante, jusqu’aux dernières décennies du vingtième siècle. L’édifice reste un repère visuel signalant le cœur historique du canton.

État de la commune

En 1863, sur les 14 825 habitants du canton, on compte 11 793 cultivateurs, 1 200 artisans et rentiers, 930 potiers, panniers et tuiliers, 500 tisserands et 402 meuniers. De nombreux tisserands se gagent chaque été pour faire métive mais leur nombre est insuffisant car l’outillage agricole ne pénètre pas encore dans ces pays et les grandes familles sont moins nombreuses. La Bretagne fournit alors le contingent complémentaire précise Henri Cormeau. Les métiviers, hommes à gager, se présentent sur la place publique à Montrevault ou à Beaupréau lors des foires d’accueillage précédant la Saint-Jean. À la Saint-Martin, début novembre, la tâche achevée et l’argent en poche, ils retournent à pied dans leur famille. Ils se centralisent à Beaupréau et rejoignent Nantes où à lieu la dislocation, en attendant le printemps suivant.

En octobre 1868, création de la société de musique dénommée Fanfare de Montrevault, qui deviendra L’ Harmonie du Val d’Evre au XXe siècle.

À la suite d'une épizootie se développant en 1884 à partir du marché d’Ancenis, le vétérinaire local, M. Massonneau s’inquiète. Il alerte la commune puis la préfecture car, écrit-il, « les marchés fournissent tous les éleveurs du Bas-Anjou et de la Vendée, et donc ici plus que partout ailleurs le service a besoin d’être bien organisé ».

Un arrêté interdit en 1886 le rouissage du lin et du chanvre dans l’Evre depuis Montrevault jusqu’à la Loire afin de protéger les poissons de l’eau fétide surtout en été.

1889 : 17 décembre, pour payer le prix du service d’eau, la Caisse des Retraites pour la vieillesse prête 14300 F à la collectivité.

1890 : 9 juin, portant le prénom de Emilie-Joséphine-Blanche-Renée, baptême du bourdon, la plus grosse des cloches de l’église Notre-Dame. Pesant 1 588 kg, elle sort des ateliers Bollée du Mans comme les trois autres.

Zénobie du Lavouer donne les verrières du chœur représentant l’Assomption (15 août) au centre et de chaque côté, à gauche l’Annonciation (25 mars) et la présentation de Marie, à droite. C’est Marie Verger qui offre les deux vitraux non figuratifs, qui les précèdent. Les maîtres-verriers parlent alors de grisailles.

1891 : Pose des vitraux du transept : mariage de Joseph et Marie, no 11 côté sud et Présentation de Jésus au Temple (2 février) no 12 au nord, ces dons sont restés anonymes. Le vitrail de saint Yves, no 8 dans la nef est donné par Yvonne de la Roche épouse Lamothe de Règes.

Le château en ruine est racheté en 1893 à la famille de Danne par René Gallard, qui selon d’autres sources l’achète à la commune pour la somme de 700 louis. Avec l’aide de sa femme, et pour le plaisir précise le journaliste Louis Chatenet, il entreprend de restaurer la vieille demeure.

Le , le 3e régiment de Dragons, basé à Nantes et en manœuvre de Bretagne en Beauce quitte Saint-Laurent-des-Autels pour Chalonnes. Les cavaliers trouvent la route superbe mais le terrain très accidenté ne leur permet pas de marcher vite. Les militaires ne tiennent pas à fatiguer leurs montures : « Nous passons au Fuilet, … Un peu plus loin et à droite se trouve Montrevault » précise Barthélémy Faucon dans un récit. Son journal poursuit : « Bien des endroits où nous passerons méritent d’être cités mais aucun ne dépasse Montrevault sous le rapport de la beauté comme site. Bâtie sur un coteau, ayant à ses pieds un grand ravin dans lequel coule un joli ruisseau sur lequel est jeté un petit pont très vieux, avec des maisons blanches éclairées par les premiers rayons du soleil, la petite ville vue de l’Est sur la coteau où nous montons est si jolie que nous nous arrêtons pour admirer ce charmant paysage. »

En 1895, le docteur Gallard établit son cabinet dans le chef-lieu de canton ; il n’a pas de concurrents dans un rayon de trente ou quarante kilomètres. Au milieu du XXe siècle, Arthur Gibouin, ancien pharmacien et maire de Montrevault témoigne de l’activité professionnelle de son ami, médecin de campagne d’antan : « Il se met en route au petit jour, ne revient qu’au crépuscule. »

Service d'eau

Antérieurement à 1864, une première canalisation pour un service d’eau potable est projetée par des techniciens locaux qui réalisent que de plus en plus de foyers résidant sur le rocher sont confrontés au problème. Ainsi, un document trouvé en 1940 évoque un projet de canalisation d’eau dans la ville de Montevault établi par un « Sieur Rabouin, paysagiste, initié dans ce genre de travail ». « Il s’agira de prendre une ou plusieurs sources situées sur la route du Puiset-Doré à environ 1 600 mètres de la ville (…) L’eau sera distribuée dans les endroits principaux de la ville et y sera livrée au public au moyen de 5 gros robinets pris au mur ou isolés sur le milieu des places et maintenus par de gros pieds en bois goudronnés ». Ces travaux seront réalisés pour la somme de 12 800 F à laquelle s’ajoute une somme de 800 F pour un « bélier hydraulique perfectionné système Bertho de Nantes ».

Un nouveau projet apparaît en 1867. L’exposé des motifs indique : « La ville de Montrevault, bâtie sur une petite éminence, n’est alimentée que par de l’eau de puits et dans les moments de sécheresse presque uniquement par les sources qui jaillissent dans les vallées en contre bas de la ville. Cette eau, vu l’éloignement et l’accès peu facile des rampes devient très onéreuse pour les habitants. (…) Malheureusement les finances de la ville ne permettent pas une dépense aussi considérable. Doit-on pour cela y renoncer ? Je ne le pense pas ». Suivent des précisions sur le captage des sources de la route de Gesté (à la Rouillère) et sur le mode de distribution avec des concessions sans compteurs (jugés trop onéreux) et à débit constant « libre à chacun d’établir chez lui un petit réservoir qui lui permet d’avoir instantanément le volume d’eau qui lui convient ». Le devis estimatif s'élève à 30 902,61 francs. Il s'ensuit une longue période de silence, correspondant aux évènements de 1870.

En 1888, les projets se précisent. Un expert-géomètre de Beaupréau signe le 8 mai un projet de conduite et alimentation d’eau pour la ville de Montrevault « qui pendant les moments de sécheresse se trouve complètement dépourvue d’eau ». Celui-ci confirme le captage des sources sur la route de Gesté, la conduite de cette eau par des tuyaux en grès et la distribution des eaux dans les différents quartiers de la ville et dans l’installation de bornes fontaines, avec un réservoir d’arrivée. Le 2 septembre, la commune achète un terrain de 40 m2 au prix de 200 F « pour y établir un bassin destiné au service d’eau de Montrevault ». Le 28 décembre, le conseil approuve le marché avec MM. Fessard, Mauger et Yvelin, entrepreneurs de canalisations à Angers, pour 14 100 F mais « … est d’avis de surseoir à l’exécution de la conduite d’eau partant du marché aux moutons pour alimenter une fontaine publique placée au village de Bohardy ». L’entreprise devra employer pour les travaux des ouvriers de Montrevault.

Le , la permission de voirie est acceptée pour « réaliser la tranchée sur seulement la moitié de la largeur du chemin de façon à n’intercepter la circulation à aucun moment ». « Les chantiers devront être éclairés pendant la nuit et suffisamment barricadés pour éviter toute espèce d’accident ». Des différends voient le jour ensuite entre la mairie et l’entreprise Fessard, notamment sur un désaccord entre le montant des travaux et les travaux réellement exécutés. Le différend s’envenime et entraîne la démission du maire, Martin de la Roche. Le nouveau maire, M. Gallard, continue la procédure. Le , le Conseil de Préfecture est saisi de l’affaire : Entreprise Fessard, Mauger et Yvelin contre Commune de Montrevault, demande une expertise des travaux réellement effectués, mais condamne néanmoins la commune à verser les 1/10e de garantie qui avaient été jusque là reversés. L'affaire apparait ensuite comme réglée.

Les tuyaux s’usent et les fuites apparaissent. En 1928, une correspondance parle d’un « guetteur » chargé de surveiller les fuites de trop-plein au réservoir et d’un « Hydrophone » pour la recherche des fuites le long des conduites. En mars 1929, il est fait état d’une fourniture de 1800 m de tuyaux de fonte de 100 mm, à 113 fr les 10 kg. Ce sera l’année de gros travaux sur le service d’eau. En sa séance 12 juin 1929, le conseil municipal « constate depuis un an environ un mauvais fonctionnement dans le service d’eau potable ». Le conseil envisage des travaux « dans les plus brefs délais possibles, d’après le devis estimatif d’un total général de 165 250 F. »

Vers 1946, l’alimentation d'eau donne quelques signes de faiblesse. La Direction de travaux de ville de Nantes procède le à des examens sur l’étendue de la nappe souterraine qui alimente la source de la Rouillère. Le forage d’un puits au champ de courses de Leppo avec pompe se montre indispensable et nécessite la pose d’une ligne électrique à travers le champ de course. Le , le maire fait part à l’ingénieur en chef du Génie Rural du « résultat heureux du forage situé sur le point d’eau (…) au milieu du champ de course et dont la profondeur est de 20 m. La venue d’eau importante s’est manifestée à 10 m et est devenue si abondante que nous n’avons pu jauger le débit (…) »

En mai 1955, l’ensemble des travaux est réalisé portant le service d’eau à sa disposition actuelle : puits et pompe immergée au champ de courses de Leppo, canalisations rejoignant les premières sources de la Rouillère, bassins de captation (datant de 1892), canalisation conduisant au château d’eau (1929). Le premier château d’eau de 1892 sert ensuite de dépôt.

Le service d’eau géré par la commune pour des problèmes d’entretien les fuites deviennent de plus en plus nombreuses. Le relevé des compteurs provoque quelques difficultés avec le personnel communal. En 1969, la municipalité décide de céder la gestion du service d’eau à la Compagnie Générale des Eaux, qui prend la régie de ce service le . Il aurait fallu placer le détartrage des canalisations, et le changement des tuyaux lors du branchement de l’eau de la Loire.

Construction du Viaduc

Étudié en 1897 par l’ingénieur Coindre des Ponts & Chaussées, l’ouvrage construit en 1898 est d’une allure imposante. Long de 160 mètres entre les deux culées de rives, le viaduc domine le cours d’eau de ses 35 mètres. Composé de 5 travées métalliques reposant sur quatre piles de moellons de conception classique il permet à la ligne, en contournant Montrevault par le Nord, de prendre la direction du département voisin, la Loire-Inférieure. Ce pont a la particularité d’être construit sur le territoire de trois communes puisque la culée de la rive droite et les deux premières piles s’élèvent sur le territoire de Saint-Pierre-Montlimart, une seule de ces deux piles reste debout aujourd’hui. La culée ouest est toujours observable sur la commune de Saint-Rémy-en Mauges à la limite avec Montrevault où deux piles dominent toujours la rive gauche de la rivière.

Avec l’inauguration de ce viaduc de la ligne de chemin de fer Cholet-Nantes, du Petit Anjou, les deux villes sont reliées par le réseau ferré d’intérêt local de Maine-et-Loire en desservant Beaupréau et Le Puiset-Doré après avoir franchi la large vallée de l’Evre, juste après la Gare de Montrevault à Saint-Pierre-Montlimart.

Des noms de rue à situer dans le contexte

La place de Verdun est la vieille place des moutons qui n’existe pas au début du XIXe siècle. Sur le premier cadastre il s’agit d’une parcelle parmi d’autres, réservée chaque mercredi au commerce des ovins. Après la grande guerre elle devient place de Verdun en mémoire de la bataille meurtrière de l’année 1916 durant laquelle près de 500 000 Allemands et Français perdent la vie. Comme dans de très nombreuses communes de France, la Première Guerre Mondiale marque terriblement la population montrebellienne.

Aux XIXe et au début du XXe siècle, la voie communale de Saint-Nicolas accueille le marché aux chevaux chaque mercredi et au cours des sept ou huit grandes foires aux bestiaux déjà évoquées au XVIIIe siècle. C’est ainsi qu’à l’époque à l’extrémité de la rue Saint-Nicolas, dans l’avenue de Leppo, il existe un grand mur de pierre, dans lequel sont fixés de gros anneaux en fer. Les jours de foire, rappelle V. Bouyer dans l'histoire du canton, on tend une chaîne dans ces anneaux afin que les marchands puissent attacher leurs bêtes. Lors des grandes foires, la foule des marchands de bestiaux vient de toutes les Mauges, de l’Anjou et des départements proches.

Selon le cadastre de 1830, la rue Saint-Nicolas est encore en impasse et conduit déjà au cimetière après avoir contourné le prieuré Saint-Nicolas. Il s’agit de l’origine séculaire de la paroisse, hors les murs de la forteresse, et de ce fait, à proximité de l’ancien presbytère de la rue Mermoz. Célestin Port, l' archiviste du département, dans le dictionnaire historique, géographique et biographique paru en 1869, parle de la presqu’île Saint-Nicolas formée par l’Evre qui vagabonde avec ses méandres très serrés ici.

La mine

La tradition orale parle depuis toujours de plusieurs buttes, souvent fouillées, qui se dressent dans la campagne aux environs de Montrevault et de Saint-Pierre-Montlimart. Les recherches contemporaines, précise-t-on alors, y ont découvert et mis en exploitation un gisement de quartz aurifères dont les filons, sont suivis à la piste dans une vaste étendue de cette partie des Mauges.

Le 12 avril 1905, constitution officielle de la « Société des Mines de la Bellière » Le quadrilatère de la concession comprend plus de 500 hectares qui s’étendent de l’église de Montrevault jusqu’à la limite orientale de Saint-Pierre Montlimart, au-delà du Petit-Montrevault. Plus de 1 200 kilos d’or et 164 kilos d’argent sont produits en 1910 à la Mine.

Sise au bord de l’Evre, près du pont Gallo-Romain, l'usine électrique de Bohardy est créée par Paul Blavier, propriétaire exploitant agricole et industriel, demeurant au château de la Bellière, en la commune de Saint-Pierre-Montlimart. Il lance vers 1900, des recherches sur l’existence possible de minerai d’or à proximité du Petit-Montrevault, en se basant sur des vestiges gallo-romains repérables ici. Ces recherches couronnées de succès, il fonde donc la société dite « Les Mines de la Bellière ». Dès 1905, des bâtiments importants sont construits pour l’exploitation des puits de mine et l’usine de traitement du minerai.

La mine emploie 750 personnes en 1912, dont 430 mineurs qui travaillent au fond. Dans le même temps la nouvelle société La Française commercialise les premières lampes d’éclairage sous la marque P.B. (Paul Blavier) et emploie une centaine de femmes. La création de cette verrerie comme on dit alors, revient aussi à l’ingénieur local Joseph Gaudin.

À Raz-Gué (ou Rahier, Ragé), il existe en 1911 deux moulins sur la rive droite, une scierie tourne à l’emplacement d’un ancien moulin. L’atelier du boisselier existe sur le même espace et l’on y fabrique les objets usuels en bois cintré. Sur la rive gauche une construction nouvelle en maçonnerie et briques locales, à l’emplacement de l’autre moulin va abriter une turbine pour la production d’électricité en complément de celle de Bohardy.

La grande Guerre

En 1914 débute la Première Guerre mondiale, plusieurs soldats originaires de Montrevault meurent sur les différents théâtres des opétations de 1916 à 1918.

Sous la conduite de madame Soulis, précise Marcelle Mylonas, les petites filles de l’école s’activent dans le local des marches de Raz-Gué. Les plus jeunes font de la charpie avec du linge usé, pour les pansements des blessés. On tricote des cache-nez ou des chaussettes quand on est plus grande.

L’Armistice est signé par le général Foch le 11 novembre 1918. A 11 heures du matin, comme dans toutes les communes du pays, les cloches sonnent à la volée, la liesse populaire est partagée mais près de quarante familles de Montrevault portent le deuil de la Grande Guerre. Cette même année on déplore 37 décès dus à la grippe espagnole.

Deux ans après l'Armistice de 1918, on se concerte pour ériger un monument aux morts : Au cimetière situé dans le prolongement de la rue Saint-Nicolas, une chapelle va être érigée par la commune. En lettres d'or, on y lit les noms des 38 Montrebelliens morts au combat entre le 20 août 1914 et le 28 février 1919. La Première Guerre mondiale marque de deuil toutes les familles de la cité, et la grippe espagnole qui sévit alors en Europe y ajoute localement 37 décès.

Seconde Guerre mondiale

Des milliers de civils sont en 1940 sous les feux des combats de la Seconde Guerre mondiale. Nombre d'habitants quittent à la hâte leurs demeures, et c'est la file interminable des réfugiés qui prennent la direction du sud, de l'ouest. À Montrevault, la capacité d'accueil devient assez réduite, car nombre de maisons hébergent déjà des parents ou des amis qui ne se sentent plus en sécurité au nord de la Loire. Une famille de huit personnes — le père, la mère et six enfants — se retrouve à trente deux, précise Marcelle Mylonas dans son manuscrit Petite histoire de Montrevault. L'affluence de ceux qui fuient est telle que la municipalité réquisitionne la grande salle Saint-Joseph, rue Saint-Nicolas. Un corps sanitaire belge s'ajoute le 30 mai aux réfugiés.

En mai 1942, l’aile droite des anciennes halles est transformée en garage pour les véhicules des pompiers qui sont dotés dès lors d’une camionnette Delahaye de 14 CV, équipée pour le remorquage et le transport de l’effectif. Le service départemental désigne Montrevault comme centre principal no 4 au mois de juillet.

Le 20 juillet 1944, le viaduc du Petit Anjou est bombardé par un avion canadien des Forces alliés. Avec l’aide des FFI, il s’agit de gêner au maximum la retraite allemande. Ce double-queue largue une bombe qui effleure seulement le tablier près de la culée de Saint-Rémy. La voie est sérieusement déformée et un décalage de quelques dizaines de centimètres va désormais empêcher tout trafic. Le passage du pont métallique nécessite dès lors bien des précautions. Le transfert de la rame avec ses voitures vides de voyageurs est assuré à l’aide d’un treuil qui tire les wagons amenés par les locomotives aux abords de chacune des deux culées de rive. Ainsi les usagers vont effectuer le parcours à pied au-dessus du vide jusqu’en 1947, date de la fermeture de la ligne.

Montrevault accueille aux environs du 23 mai 1945 un détachement du 62e F. T. A. régiment d'artillerie antiaérien. Les autres détachements sont à Saint-Pierre-Montlimart, Chaudron-en Mauges, Saint-Rémy et le Fief-Sauvin. Les soldats quittent Montrevault aux environs du 15 septembre.

Évolutions techniques

L’alimentation en eau de la commune donne en mai 1946 quelques signes de faiblesse. La direction des travaux de la ville de Nantes procède à des examens sur l’étendue de la nappe souterraine qui alimente la source de la Rouillère. « Il semble que cette nappe se prolonge sous tout le terrain à l’ouest de la ferme de la Rouillère en direction de la forêt de Leppo. La possibilité d’augmenter le débit des eaux doit donc être recherchée plus spécialement dans la région ouest de la ferme. »

La ligne de chemin de fer aux voyageurs est fermée en mars 1947. Elle est définitivement fermée le 31 août, après un dernier trafic de marchandises. Le chef de gare, M. Brault, a cessé sa fonction l'année précédente.

Les travaux pour l’adduction en eau continuent en 1953. Le forage d’un puits, avec l’installation d’une pompe au champ de courses de Leppo, se montre de plus en plus indispensable et nécessite la pose d’une ligne électrique à travers le champ de course. En février de l'année suivante, le projet d'un forage expérimental est retenu. Les travaux de prospection sont terminés le 18 septembre. En mai 1955, l’ensemble des travaux est réalisé portant le service d’eau à son état définitif avec puits et pompe immergée au champ de courses de Leppo, canalisations rejoignant les premières sources et les bassins de captation datant de 1892.

Deuxième moitié du XXe siècle

Les halles du XIXe siècle sont détruites en 1966.

André Delhumeau brosse en 1966 un tableau détaillé de sa commune : le conseil municipal en reflète l'idée exacte représentant toutes les sociétés et professions. La population, en majorité ouvrière, est relativement jeune puisque 55 % des habitants ont moins de 30 ans.

Après que le service d’eau fut géré par la commune depuis plusieurs décennies, la municipalité décide le de céder sa gestion à la Compagnie générale des eaux.

L’Institut national des statistiques et études économiques (Insee) définit l’unité urbaine de Saint-Pierre-Montlimart, avec Montrevault et Saint-Rémy-en-Mauges. Elle compte 5 891 habitants et vient en deuxième position de l’arrondissement de Cholet. Selon le même Institut, le canton compte 14 438 habitants, avec 73 habitants au km². Dans son numéro de novembre, le service économique de la Chambre de commerce et d’industrie de Cholet note que la priorité pour le canton de Montrevault est de constituer un pôle de fixation de la population autour de l’unité urbaine définie par l’Insee en 1975. La revue choletaise affirme que cette agglomération a la dimension suffisante pour assurer une dynamique en matière d’emplois et de services. Il est vrai que l’entreprise Maugélec y emploie alors 1 089 personnes.

Une école de musique intercommunale est créée le .

Une nouvelle station d’épuration est inaugurée le .

XXIe siècle

Le nouveau local de la bibliothèque est inauguré le , rue d’Anjou. Après la rue du Château, c’est la rue du Commerce qui accueille la bibliothèque, installée dans deux petites pièces en rez-de-chaussée.

En 2014, un projet de fusion de l'ensemble des communes de l'intercommunalité se dessine. Le , les conseils municipaux de l'ensemble des communes du territoire communautaire votent la création d'une commune nouvelle baptisée Montrevault-sur-Èvre pour le [20], dont la création a été officialisée par arrêté préfectoral du 5 octobre 2015[1].

Politique et administration

Administration actuelle

Depuis le , Montrevault constitue une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Montrevault-sur-Èvre et dispose d'un maire délégué[1].

Administration ancienne

Intercommunalité

Un syndicat intercommunal est installé le pour la réalisation d’une maison de retraite intercommunale sur Saint-Pierre-Montlimart avec les communes de la Salle-et-Chapelle-Aubry et de Montrevault, qui ouvre le [3]. Le , création d’un syndicat intercommunal à vocation unique pour la construction d’une nouvelle caserne intercommunale des sapeurs-Pompiers sur un emplacement de 4 000 m2 avenue de Leppo. Les travaux sont engagés le et l'inauguration a lieu le [3].

La communauté de communes du canton de Montrevault, appelée par la suite « Montrevault Communauté »[25], est créée le et comprend les onze communes du canton. La nouvelle structure remplace le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), dont les origines remontent à 1979[3], et est membre du syndicat mixte Pays des Mauges. L'intercommunalité cesse d'exister le et ses compétences sont transférées à la commune nouvelle de Montrevault-sur-Èvre[1].

Autres circonscriptions

Jusqu'en 2014, Montrevault est le chef lieu du canton de Montrevault, et fait partie de l'arrondissement de Cholet[26]. Ce canton de Montrevault comporte alors les onze même communes que l'intercommunalité. C'est l'un des quarante-et-un cantons que compte le département, circonscriptions électorales servant à l'élection des conseillers généraux, membres du conseil général du département. Dans le cadre de la réforme territoriale, un nouveau découpage territorial pour le département de Maine-et-Loire est défini par le décret du 26 février 2014. La commune est alors rattachée au canton de Beaupréau, avec une entrée en vigueur au renouvellement des assemblées départementales de 2015[27].

Population et société

Évolution démographique

La population de Montrevault est de 40 feux en 1688, 50 feux en 1700, 106 feux en 1720, 62 feux en 1744, 106 feux en 1789, soit 480 habitants, 617 habitants en 1790[28].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[29]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[30] - [Note 1].

En 2013, la commune comptait 1 294 habitants, en augmentation de 1,41 % par rapport à 2008 (Maine-et-Loire : 3,2 %, France hors Mayotte : 2,49 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (22,8 %) est en effet supérieur au taux national (21,8 %) et au taux départemental (21,4 %). Contrairement aux répartitions nationale et départementale, la population masculine de la commune est supérieure à la population féminine (50 % contre 48,7 % au niveau national et 48,9 % au niveau départemental).

La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2008, la suivante :

- 50 % d’hommes (0 à 14 ans = 19,2 %, 15 à 29 ans = 18,7 %, 30 à 44 ans = 20,4 %, 45 à 59 ans = 22,7 %, plus de 60 ans = 19 %) ;

- 50 % de femmes (0 à 14 ans = 19 %, 15 à 29 ans = 17,2 %, 30 à 44 ans = 19,5 %, 45 à 59 ans = 17,7 %, plus de 60 ans = 26,7 %).

Enseignement

Collège : En septembre 1959, ouverture d’un collège d’enseignement général avec 16 élèves. La première classe de 6e se tient dans une salle préfabriquée sur la cour de l’école, rue Mermoz. En 1960, le collège, avec 34 élèves, ouvre une classe de 5e. En 1967, construction du collège d’enseignement secondaire, route du Fief, en remplacement de l’ancien CEG, installé à l’école publique. L'année suivante, le CEG est nationalisé. Au cours de l’été 1993, les services du conseil général décident de la démolition pour raison de sécurité puis de la reconstruction, sur le même site, du collège de Montrevault. Le nouveau collège de l’Evre est inauguré le 29 novembre 1996[3].

École primaire : Inauguration le 10 novembre 1990 des classes maternelles de l’école publique qui va devenir l’École du Petit-Anjou. Le bâtiment concerné, entièrement neuf, se situe rue Foch à deux pas de la mairie[3].

Sport

Gymnastique : Une société de gymnastique est créée après 1945 pour les jeunes-filles[3].

Football : En 1960, la coupe de France UFOLEP de football est remportée par l'A.S. Montrevault[3].

Basketball : L'effectif du club de basket de La Bayard s'élève à cent-soixante en 1985[3].

Équipements : La construction d'une salle omnisports, sur le plateau du collège, s'avère nécessaire en 1972. Cette salle, et les terrains d'évolution, sont installés près du collège, face au chemin de Chambre-Neuve[3].

Économie

Revenus de la population et fiscalité

Le revenu fiscal médian par ménage sur Montrevault est en 2018 de 20 340 €, pour une moyenne sur le département de 21 110 €[35].

Population active et emploi

La population âgée de 15 à 64 ans s'élève en 2017 à 9 466 personnes (pour 9 375 en 2007), parmi lesquelles on comptait 81 % d'actifs dont 74 % ayant un emploi et 7 % de chômeurs[36].

En 2017 on comptait 5 753 emplois dans la commune, contre 5 930 en 2007. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune étant de 7 069. L'indicateur de concentration d'emploi est de 62 %, ce qui signifie que la commune offre un nombre d'emploi inférieur au nombre d'actifs, indicateur stable par rapport à 2007 (62 %)[36].

Tissu économique

Les établissements Peigné, manufacture montrebellienne de chaussures, compte 330 salariés en 1973[3].

Sur 50 établissements présents sur la commune à fin 2010, 2 % relevaient du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 17 % sur le département), 8 % du secteur de l'industrie, 4 % du secteur de la construction, 52 % de celui du commerce et des services et 34 % du secteur de l'administration et de la santé[37].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Le Pont de Bohardy, classé monument historique depuis 1978[38] : Le 7 septembre de cette année-là, le pont médiéval entre au patrimoine national des Monuments historiques. Son classement confirme l'intérêt patrimonial d'une telle construction. Datant de 1465, le pont est constitué de huit arches ogivales. L'ouvrage, édifié dans un but plus économique qu'humanitaire, permet alors à la vicomté de Montrevault de conserver en toutes saisons des liens avec les seigneuries de Bohardy et de Clairembault à Saint-Rémy-en-Mauges. La perception des impôts féodaux et autres champarts est ainsi assurée. Ce passage est le seul débouché vers l'ouest de la ville close, entièrement inscrite dans un double méandre de l'Evre. L'autre issue vers la Musse à Saint-Pierre-Montlimart est parfois coupée par une dépression naturelle qui en cas de crue va nécessiter la fondation d'un pont « Maudit » encore repérable sur les croquis du XIXe siècle. Le pont de Bohardy reste donc le lien permanent de la cité avec l'arrière-pays[3].

Petit bronze d’Hercule : Découverte en 1968 du petit bronze d’Hercule[39]. Le point précis de cette invention se situe aux confins des limites communales de Saint-Pierre-Montlimart et de Montrevault. Il s’agit de l’extrémité nord du chemin du haut-Bois. La statuette est enfouie à environ 50 cm de profondeur à l’extérieur du grand méandre formé par l’Evre à Raz-Gué.

Ce moulage métallique représentant Hercule dans une attitude de combattant, confirme les relations existant, au cours du premier millénaire avant notre ère, entre le monde étrusque — l’Italie — et le nord-ouest de la Gaule. La figurine est trouvée fortuitement en 1968 par un ouvrier d’une entreprise itinérante effectuant des sondages pour l’implantation de pylônes électriques. La petite statue paraît inspirée des modèles du dieu Heraclès comme le sculpteur grec Praxitèle l’aurait imaginé au IVe siècle. Cette période correspond à celle que les historiens nomment siècle de Périclès.

Les cheveux disposés en calotte sont figurés par de fines incisions en arc de cercle, disposées horizontalement et se chevauchant régulièrement afin de mieux rendre les ondulations de la chevelure. Sur sa nuque, ces guillochures sont disposées verticalement et de façon plus irrégulières.

Sous l’attache du cou, assez puissante, le bras droit est à l’horizontal. L’avant bras en position haute, semble tenir un objet allongé brisé et perdu depuis la découverte. Il est décrit comme un bâton par l’inventeur. D’un poids de 77 grammes et d’une taille de 100 mm, la statuette conserve son aspect brillant que l’ouvrier a involontairement accentué en la gardant dans sa poche de chantier en chantier. La figurine fait preuve d’élégance et sa nudité lui confère une certaine grâce. La jambe gauche avancée fait reposer tout le corps sur l’autre jambe qui entraîne un déhanchement presque sensuel. Le visage sans barbe s’harmonise avec le front, le nez, la bouche et le menton accentuant l’aspect juvénile du modèle.

Cette statuette est visible à Nantes, au Musée Dobrée, dans une des vitrines de l’âge du Fer, secteur de la Préhistoire régionale[3].

Personnalités liées à la commune

Ninette Poilane : Le 31 mars 1944, venant de Tours, un petit détachement de la Gestapo se saisit d’Eugénie-Ninette Poilane, à son domicile des « Genêts d’Or » avenue de Bon Air. Dénoncée, elle est conduite à la Kommandantur de Cholet puis est emprisonnée à Tours. Ramenée à la prison d’Angers et mise au secret, elle subit plusieurs interrogatoires de nuit. Elle passe d’abord au poteau d’exécution où on la fusille à blanc. Torturée, elle est pendue par les poignets, on lui brûle la paume des mains, on la frappe à coups de gourdins. Voici son témoignage direct : « Griffonné à la prison d’Angers, avec une minuscule mine de crayon cachée dans l’ourlet de ma robe et sur l’avers d’une carte d’identité déchirée découverte dans la paillasse. Ceci pendant mon séjour au « secret », cellule 59 à Angers, du 23 avril au 5 juin 1944. »

Le 9 juin, après avoir été torturée, Ninette Poilane est transférée de la prison d’Angers à Romainville et sa chair gardera toute sa vie les stigmates de cet épisode. Elle subit ensuite la déportation par Sarrebruck pour Ravensbruck, Buchenwald et Choenfeld où avec 12 000 autres femmes elle est affectée à la fabrication d’obus. Parmi les prisonnières françaises, 80 refusent de travailler pour l’ennemi. Ces dernières, avec l’infirmière N. Poilane, sont transférées à Chibben, un camp Tziganes, où les sévices sont tels qu’au bout d’un mois on ne compte plus que treize survivantes[3].

Marie Piou : Le 19 février 1984, Marie Piou de Saint-Pierre-Montlimart, originaire de Montrevault, victime de la Terreur en février 1794, fait partie de la liste des 99 martyrs d’Angers retenus par le pape Jean-Paul II. Ils sont proclamés bienheureux par l’Église[3].

Pour approfondir

Bibliographie

- Célestin Port (révisé par Jacques Levron, Pierre d'Herbécourt, Robert Favreau et Cécile Souchon), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. 2 (D-M), Angers, H. Siraudeau et Cie, , 2e éd. (1re éd. 1876) (BNF 34649310, lire en ligne), p. 471-472.

- Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 2 (D-M), Angers, P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau, , 1re éd. (lire en ligne), p. 727-730.

- Jean-Marc Blin, Montrevault 1000 ans d'histoires et un siècle de photos, autoédition, 2005.

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

Notes générales

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

Notes section histoire

- Le nom Richilde fleure la haute aristocratie, évoquant irrésistiblement l'impératrice Richilde, 2e épouse de Charles le Chauve et souche des comtes du Maine par leur fille Rothilde.

Références

- « Arrêté no DRCL-NCL-2015-59 en date du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de Montrevault-sur-Èvre », Recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, no 74, (lire en ligne [PDF]).

- IGN et BRGM, Géoportail Montrevault (49), consulté le 23 septembre 2012.

- Jean-Marc Blin, Laissez-vous conter le pays de Montrevault entouré par les communes du Fief-Sauvin, de St-Rémy-en-Mauges et de St-Pierre-Montlimart, Impr. Planchenault, 2005 (ISBN 2-9524277-0-4).

Bibliographie :

• Bertière Simone, Les reines de France au temps des Valois, Éditions de Fallois.

• Bouyer Victor, Le Canton de Montrevault, Éditions Hérault & Au fil de l’Evre.

• La Bessière L-F, Géographie du département de Maine & Loire, E. Barassé (Angers), 1877.

• La Bouëre (comtesse de), Souvenirs de la Guerre de Vendée, publiés par la belle-fille de l’auteur, Plon, 1890.

• Bodin J-F, Recherches historiques sur l’Anjou, Cosnier et Lachèse (Angers), 1847 Angers.

• Bourdeault (abbé A.), La baronnie de Chantoceau du XVe au XVIIe siècle, Bulletin Sc. Lettres et beaux-arts de Cholet, 1937.

• Bouvet C. & Lambin J-M., Le monde d’aujourd’hui, Hachette Éducation, 1999.

• Brevet Joseph, Des feuilles d’or dans le Choletais et La Cie des Lampes à Saint-Pierre-Montlimart, Éditions Pays & Terroirs.

• Bulletins paroissiaux de Montrevault : récits de J. Macé, Société angevine d’édition (Angers).

• Castarède Jean, La triple vie de la reine Margot, France-Empire, 1992.

• Chauvin Yves, Cartulaires de l’abbaye Saint-Serge et Saint-Bach d’Angers (XIe & XIIe s.), Presses de l’Université d’Angers, 1997.

• Chéné J. chanoine, Segora,l’Antique Mansion Romaine, IPA Beaupréau, 1982. Et du même auteur : Aux origines de Villeneuve-en-Mauges, Bulletins SLA, no 17 & 18.

• Compte-rendu de conseils municipaux de Montrevault et de Saint-Pierre-Montlimartt.

• Cormeau Henri, Terroirs Mauges, tomes 1 & 2, Cheminements (Le Coudray-Macouard).

• Petite histoire du rail en Anjou dans les Dossiers de l’A.A.P.A., Association des amis du Petit Anjou (Angers).

• Eliade Mircéa, Histoire des croyances et des idées religieuses, deux tomes chez Payot.

• Faucon J-Cl, En manœuvre de Bretagne en Beauce, août 1894 par Barthélémy Faucon, Revue des Pays de Loire 303 no XXV.

• Favreau Robert, Atlas historique Français, 2 tomes, Anjou, Institut géographique national.

• Garrisson Janine, Henri IV Le roi de la Paix 1553–1610, Tallandier, Historia 2000.

• Gracq Julien, Lettrines 2, José Corti, 1974.

• Lambin J-M & Cartron J-L, Atlas Hachette Éducation, année 2000.

• Legeay Marie-Anne, La famille Gaudin de 1661 à nos jours, Association famille Gaudin.

• Lévis Mirepoix (duc de), Henri IV roi de France et de Navarre, Librairie Académique Perrin.

• Mary Mie-Louise & Bourget Mie-Renée, St-Rémy-en-Mauges : Les secrets de nos archives, Éditions du Choletais.

• Miquel Pierre, Des histoires de France, Tomes 1 & 2, Radio France/Arthème Fayard, 1980.

• Mylonas Marcelle, Petite histoire de Montrevault, 3 cahiers manuscrits de 1985.

• Orieux Jean, Catherine de Médicis, Flammarion.

• Poilane Alfred, Les souterrains refuges & Les vieux chênes de nos « Carroueils ».

• Bulletins de 1931 et 1937 de la SLA, fondée en 1881 (Cholet).

• Poilane Alfred, L’Or des Mauges : 1913, Éditions du Petit Pavé / Librairie La Parenthèse, juin 2004.

• Port Célestin, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine & Loire, H. Siraudeau (Angers).

• Quentin Serge, Le Fuilet, le Puiset-Doré, Saint Rémy en Mauges, Hérault (Maulévrier).

• Usages ruraux du canton de Montrevault, Archives départementales de Maine-et-Loire.

• Veron Teddy, L’Intégration des Mauges à l’Anjou au XIe siècle, UCO d’Angers, 2001-2001. - Célestin Port 1978, p. 472.

- « Renaud Torench, p. 136-137 », sur Compte-rendu de la thèse d'Olivier Guillot : "Le comte d'Anjou et son entourage au XIe siècle" (Éditions Picard, à Paris, 1972), par Jacques Boussard, in Journal des Savants, 1975.

- L'intégration des Mauges à l'Anjou au XIe siècle, par Teddy Véron, op. cit.

- Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 1er, Angers, P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau, , p. XIV.

- Célestin Port 1978, p. 472, Montrevault (Le Petit-).

- « La mort de l'évêque d'Angers Renaud II (de Montrevault) en 1005, par Teddy Véron », sur Association L'Histoire des Mauges

- « Montrevault, notamment pp. 123, 146-148, 155, 167-169 », sur L'intégration des Mauges à l'Anjou au XIe siècle, par Teddy Véron, aux Pulim (Presses universitaires de Limoges), 2007.