Georges Ier de La Trémoille

Georges Ier de la Trémoille, né en 1384 et mort le au château de Sully-sur-Loire, fut seigneur de la Trémoille et de Jonvelle en héritage paternel, comte de Guînes de 1398 à 1446 et baron ou seigneur de Sully, Craon (cf. Craon), Saint-Hermine, Rochefort-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe en succession maternelle, comte de Boulogne et d'Auvergne et sire de Bommiers par son 1er mariage avec Jeanne II, seigneur de l'Isle-Bouchard, Doué, Gençay, Rochefort, Véretz etc. du chef de sa 2e épouse Catherine de L'Isle-Bouchard. Grand-chambellan de France (1428).

| Georges Ier de La Trémoille | |

| Titre | |

|---|---|

| Grand chambellan de France | |

| – | |

| Prédécesseur | Jean II de Montmorency |

| Successeur | Jean d'Orléans |

| Comte de Boulogne et d'Auvergne Comte baron et seigneur de Sully, Craon, et de La Trémoille, de Saint-Hermine, de l'Isle-Bouchard | |

| – | |

| Comte de Guînes | |

| – | |

| Prédécesseur | Raoul II de Brienne |

| Successeur | Georges II de La Trémoille |

| Biographie | |

| Dynastie | La Trémoille |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Paris (France) |

| Date de décès | (62 ans) |

| Lieu de décès | château de Sully-sur-Loire (France) |

| Père | Gui VI de La Trémoille |

| Mère | Marie de Sully |

| Conjoint | Jeanne II d'Auvergne Catherine de L'Isle-Bouchard |

| Enfants | Louis Ier de La Trémoille Georges II de La Trémoille |

| Résidence | La Trimouille |

|

|

|

|

|

| Blason des La Trémoïlle : d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur becquées et membrées de gueules. | |

Biographie

Fils de Gui VI de La Trémoille[1] et de Marie de Sully (fille de Louis de Sully et d'Isabeau de Craon), il grandit à la cour de Bourgogne, très lié au futur duc Jean sans Peur. Il est nommé grand-chambellan du duc en 1413.

Il sert également le roi de France Charles VI, et il est nommé grand-chambellan de France le , souverain maître réformateur des Eaux et Forêts et gouverneur du royaume.

Il épouse Jeanne II, comtesse d'Auvergne et de Boulogne. Il maltraite cette très riche veuve du duc Jean Ier de Berry, la dépouille et la ruine, tant et si bien que le régent Charles, futur roi Charles VII, autorise Jeanne d'Auvergne à user librement de ses biens et à se mettre à l'abri des mauvais traitements de son mari.

En 1419, il choisit de rompre avec le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, et s'allie au dauphin Charles, futur roi Charles VII. Il entre alors à son conseil en 1422.

Il s'associe alors avec le Connétable de France Arthur de Richemont pour faire exécuter Pierre II de Giac, avec qui ils sont fâchés, et dont il vise la fortune de la très riche épouse, Catherine de l'Isle Bouchard. En , le mari gênant est enlevé, jugé sommairement puis jeté vivant dans une rivière, cousu dans un sac de cuir.

En , Georges de La Trémoille, seigneur de Sully, devient le grand chambellan du roi Charles VII. Le médiéviste Olivier Bouzy précise que « le Grand chambellan, à l'origine subordonné au Grand chambrier, avait lui-même sous ses ordres quatre chambellans ordinaires, prenant normalement leurs fonctions par quartiers. (…) [En l'absence du Grand chambellan], le premier chambellan exerce ses fonctions, (…) entre autres la garde du sceau secret et [sert] souvent (…) de conseiller principal du roi[2]. »

À la suite de l'exécution de Pierre II de Giac, le connétable Arthur de Richemont fait nommer comme nouveau premier chambellan Louis-Armand de Chalençon, seigneur de Beaumont. Cette nomination intervient à une date incertaine, avant le [2] - [3]. Chroniqueur au service de Richemont, Guillaume Gruel prétend que son maître aurait ensuite favorisé l'ascension de La Trémoille à la charge de grand chambellan (office exercé précédemment par le bâtard d'Orléans), en dépit de réticences prophétiques supposément exprimées par le roi Charles VII[4]. Démentant les allégations de Gruel, Olivier Bouzy estime a contrario que le souverain Valois n'aurait pas eu « d'autre ressource que […] de s'appuyer sur La Trémoille » afin de mettre un terme à la mainmise du connétable sur le conseil royal[2] - [5].

Le de la même année, La Trémoille épouse la riche veuve de Pierre de Giac. L'année suivante, les deux complices font assassiner le nouveau favori du roi et grand chambellan, Le Camus de Beaulieu. Georges Ier de La Trémoille obtient le poste de grand chambellan.

En , il provoque la disgrâce du connétable Arthur de Richemont. Celui-ci se révolte l'année suivante et mène une guerre privée contre La Trémoille.

Les succès militaires remportés par le roi Charles VII au , lors des campagnes où figure Jeanne d'Arc, sont l'œuvre, entre autres, d'alliés de La Trémoille, comme Gilles de Rais.

La paix est signée le entre Georges de La Trémoille, Arthur de Richemont et son frère le duc Jean V de Bretagne. Mais la guerre reprend très vite entre les deux hommes. Arthur de Richemont tente de faire assassiner La Trémoille le à Chinon par Jan II de Rosnivynen qui lui porte un coup d'épée dans le ventre, mais Georges Ier de La Trémoille n'est que légèrement blessé[6]. Le Grand chambellan est finalement enlevé par le connétable de Richemont qui l'emprisonne au château de Montrésor. Charles VII n'intervient pas. Richemont retrouve alors sa charge de connétable.

En 1440, Georges Ier de La Trémoille participe à la Praguerie, avec les ducs de Bourbon, de Bretagne, d'Alençon, Dunois, et le dauphin Louis. Richemont vole au secours du roi Charles VII et la ligue est battue par les troupes royales en Poitou.

À la suite de cette affaire, La Trémoille se range définitivement des affaires.

Mariages et descendance

Par son premier mariage (1416) avec Jeanne II (1378-1424), comtesse d'Auvergne et de Boulogne (1404-1424), fille de Jean II et d'Aliénor de Comminges, il fut lui-même titré comte d'Auvergne et de Boulogne de 1416 à 1424. Sans postérité.

Par son second mariage (1426) avec Catherine de L'Isle-Bouchard (née v. 1390/1395-† v. 1474), veuve de Pierre II de Giac (qu'il a fait exécuter), fille de Jean de L'Isle-Bouchard et Jeanne de Bueil, il est le père de :

- Louis Ier de La Trémoille (vers 1429-1483), seigneur de La Trimouille, Sully, Ste-Hermine, L'Isle-Bouchard, Bommiers etc., comte de Guînes, et par son mariage en 1446 avec l'héritière Marguerite d'Amboise († 1475) : prétendant à la succession des vicomtes de Thouars, princes de Talmont, comtes de Benon, seigneurs ou barons des îles de Ré et de Noirmoutier, d'Olonne, la Mothe-Achard et Curzon, de Marans, Mauléon, Brandois, Berrie etc. (terres que son fils Louis II obtiendra effectivement en 1486/1488/1491). Père de :

- Jean de La Trémoille (v. 1465/1470-v. 1507), évêque de Poitiers, archevêque d'Auch, cardinal ; - Jacques de La Trémoille († 1515 ; Sans postérité), sire de Bommiers et de Mauléon, x Avoie/Avoye, fille de Jean de Chabannes-Dammartin ; - Georges (III) de La Trémoille, sire de Jonvelle, x 1508 Madeleine, fille de François d'Azay : d'où Jacqueline († 1544), x 1526 Claude Gouffier, Grand écuyer de France, duc de Roannais, fils d'Artus Gouffier de Boisy : Postérité ; - Anne de La Trémoille, x 1° 1474 Louis d'Anjou, seigneur de Mézières en Braine, fils naturel de Charles d'Anjou-Maine, puis x 2° v. 1490 Guillaume de Rochefort, chancelier de France, enfin x 3° 1494 Jacques de Rochechouart, seigneur du Bourdet ; - Antoinette de La Trémoille, x Charles de Husson, comte de Tonnerre ; - Catherine de La Trémoille, abbesse du Ronceray d'Angers ; - Jean, bâtard de La Trémoille, fils naturel, x Charlotte, fille d'Olivier d'Autry : d'où les seigneurs de (la) Brèche (en face de Sully, sur la rive nord/droite de la Loire, à St-Père) et de Sully en partie (leur probable arrière-petite-fille Elisabeth,dame de Ménétreux, épouse en 1570 Louis de Jaucourt > Seconde famille) ; et leur frère aîné :

- Louis II de La Trémoille (1460-† 1525 à Pavie), héritier de son père, de sa mère, et de son oncle Georges II. Marié 1° 1485 à Gabrielle de Bourbon-Montpensier, fille de Louis de Montpensier et de Gabrielle de La Tour d'Auvergne, et 2° 1517 à Louise Borgia, d'où (du 1°) :

- Charles de La Trémoille (1485-† décédé en 1515 à Marignan), x 1502 Louise de Coëtivy, fille de Charles de Coëtivy (fils d'Olivier de Coëtivy et de Jeanne de Valois) et de Jeanne d'Orléans-Angoulême (fille de Jean et tante de François Ier), qui lui apporte de nombreuses terres en Saintonge, comme le comté de Taillebourg, les baronnies de Didonne et de Royan, les châtellenies de Cozes, de Saujon, de Mornac etc., et Rochefort en Aunis. D'où :

- François de La Trémoille, héritier de l'immense fortune des La Trémoille, agrandie encore potentiellement par son mariage en 1521 avec Anne de Montfort-Laval (1505-1554), fille de Guy XVI de Laval et de Charlotte d'Aragon-Naples, princesse de Tarente (accession à Laval et Vitré en 1605 : cf. l'article Guy XVI) : Postérité

- Charles de La Trémoille (1485-† décédé en 1515 à Marignan), x 1502 Louise de Coëtivy, fille de Charles de Coëtivy (fils d'Olivier de Coëtivy et de Jeanne de Valois) et de Jeanne d'Orléans-Angoulême (fille de Jean et tante de François Ier), qui lui apporte de nombreuses terres en Saintonge, comme le comté de Taillebourg, les baronnies de Didonne et de Royan, les châtellenies de Cozes, de Saujon, de Mornac etc., et Rochefort en Aunis. D'où :

- Georges (II) de La Trémoille (1430/1437-1481 ; Sans postérité), baron ou seigneur de Craon, de L'Isle-Bouchard, de Véretz et de Jonvelle, comte de Ligny, x 1464 Marie de Montauban

- Louise de La Trémoille (1432 — ), dame de Corrèze, Donzenac et Boussac (peut-être à Laguenne ; en tout cas en Corrèze, près de Corrèze , sans rapport avec les Boussac d'autres départements ; cf. Histoire de la Maison d'Auvergne, t. Ier, par Etienne Baluze, 1708, p. 336), qui épouse en 1444 Bertrand VI de la Tour d'Auvergne, comte d'Auvergne et de Boulogne (1417 — ) : Catherine de Médicis et Diane de Poitiers sont leurs arrière-petites-filles.

Il eut aussi une descendance par ses deux maîtresses ; par Marie Guypaude, une fille : Marguerite, dame de St-Just en Langle (fief venu à son père Georges de sa 1re femme Jeanne II d'Auvergne : cf. Revue de Champagne et de Brie, t. 19, 1885, p. 358-359) (x Jean Salazar), et un fils : Jean le « bâtard de La Tremoille » (légitimé et anobli en 1445), dont une nombreuse descendance ; et par Marie La Championne : Jacques, l'autre « bâtard de La Tremoille », légitimé en 1466[7].

Historiographie

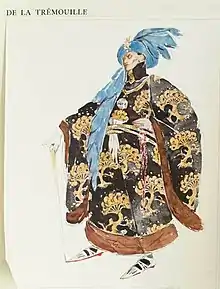

Composition de Charles Ricketts pour l'édition originale de Sainte Jeanne, pièce de théâtre de George Bernard Shaw, 1924.

La tradition historiographique contemporaine relative à un La Trémoille hostile à Jeanne d'Arc débute au XIXe siècle par les ouvrages d'une paire d'historiens de sensibilité républicaine et anticléricale. L'un archiviste paléographe, l'autre historien populaire, les deux libéraux vont développer le thème de « la fille du peuple » trahie par « les puissants »[8].

Dans son étude Aperçus nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc (1850), le chartiste Jules Quicherat, élève de Jules Michelet, porte un jugement sévère sur le roi Charles VII et plus particulièrement sur ses conseillers Georges de La Trémoille et Regnault de Chartres eu égard à leur attitude supposée envers l'héroïne[9]. L'historien qualifie ainsi le grand chambellan de « mauvais homme » et de « détestable personnage », « travaill[ant] à ruiner [l']influence [de la Pucelle] »[10]. Pour ce faire, Quicherat s'appuie sur une source médiévale alors inédite, qu'il vient de redécouvrir : la chronique de Perceval de Cagny, gentilhomme aux gages du duc Jean d'Alençon, un prince du sang dépossédé de ses terres normandes par les Anglais. Dépourvu de grandes aptitudes martiales, Alençon avait vainement adjuré le roi de lui confier Jeanne d'Arc afin que celle-ci l'assiste lors de la reconquête de son duché. Compte tenu du refus de Charles VII et de l'échec de cette campagne militaire, la chronique de Perceval de Cagny traduit probablement l'hostilité ressentie par son maître Alençon envers le souverain et ses conseillers[11] - [12] - [13].

Dans son Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789, ouvrage très diffusé au XIXe siècle, Henri Martin popularise une interprétation radicalisée de Quicherat en imputant l'échec subi par la Pucelle lors du siège de Paris () à un « complot impie » du roi secondé par son grand chambellan, son chancelier et certains capitaines[14] - [15].

Depuis Quicherat et Henri Martin, le grand chambellan a été régulièrement dépeint comme un adversaire jaloux du prestige de la Pucelle[16] - [17] - [18]. Freinant censément la mission de l'héroïne, La Trémoille est notamment désigné comme le responsable de l'abandon du siège de Paris le , échec militaire considéré comme le début du reflux de l'épopée johannique. Pis, le seigneur de Sully et l'archevêque de Chartres ont été accusés d'avoir livré Jeanne d'Arc à l'ennemi bourguignon (avec lequel ils auraient eu des accointances), grâce à une trahison orchestrée par le capitaine Guillaume de Flavy en à Compiègne[19], s'il faut en croire des réquisitoires tardifs, formulés au plus tôt en 1444-45[20].

Cependant, Jules Quicherat lui-même dédouane le capitaine de Compiègne, Guillaume de Flavy, des charges de trahison[21]. L'historien Pierre Champion réfute pareillement l'accusation, précisant qu'elle « fut formulée dès le -1445, au parlement de Paris, du vivant de Guillaume de Flavy[20]. » En outre, le médiéviste Philippe Contamine observe que la trahison présumée de La Trémoille envers Jeanne d'Arc a été sommairement étayée par les liens de parenté entre l'archevêque de Chartres et le capitaine Guillaume de Flavy[22].

L'érudit Arthur Bourdeaut[23] ainsi que les médiévistes Philippe Contamine et Olivier Bouzy nuancent également les interprétations tranchées relatives à La Trémoille en relevant et interprétant des sources qui attestent du soutien fourni par le grand chambellan à Jeanne d'Arc, notamment jusqu'au sacre de Charles VII[24] - [25] - [26]. Distinguant clairement la personne privée de sa conduite politique, Philippe Contamine souligne ainsi que le seigneur de Sully n'a pas été outrancièrement pro-Bourguignons au détriment de la cause royale : « [E]n fait, Jeanne d'Arc ne put s'introduire et s'imposer [à la cour de Charles VII] qu'avec l'aval de Georges de La Trémoille et de Regnault de Chartres, suivis par le fidèle Raoul de Gaucourt, tous anti-bourguignons mais jusqu'à un certain point seulement, car tous pensaient qu'un jour ou l’autre il faudrait bien traiter ; la « trahison » de La Trémoille, un personnage certes très peu sympathique, est une fable, inventée postérieurement[27]. »

Notes et références

Notes

Références

- « Maison de La Trémoïlle, p. 3-6 », sur Racines & Histoire, par Etienne Pattou, 2005 et 2022

- Bouzy 2007.

- Contamine, Bouzy et Hélary 2012, p. 53.

- Guillaume Gruel, Chronique d'Arthur de Richemont, connétable de France, duc de Bretagne (1393-1458) : édition établie par Achille Le Vavasseur, Paris, Librairie Renouard, , 313 p. (lire en ligne), p. 54.

- Contamine, Bouzy et Hélary 2012, p. 54.

- Jean-Louis Chalmel, Histoire de Touraine, 1841, [lire en ligne]

- « MCCCCXXVI », sur sorbonne.fr (consulté le ).

- Krumeich 1993, p. 94-125.

- Contamine 1994, p. 188-189.

- Quicherat 1850, p. 25-27, [lire en ligne].

- Krumeich 1993, p. 112.

- Peyronnet 2006, p. 35-36, [lire en ligne].

- Bouzy 2013, p. 196-197.

- Martin 1855, p. 215, [lire en ligne]

- Charles Casati, compte rendu de l'étude de Gaston Du Fresne de Beaucourt, Le règne de Charles VII, d'après Mr Henri Martin et d'après les sources contemporaines, Bibliothèque de l'École des chartes, vol. 17, 1856, p. 597-599, [lire en ligne].

- Vallet de Viriville 1863, p. 106-107, [lire en ligne].

- Du Fresne de Beaucourt 1882, p. 222, [lire en ligne]

- Pierre Leveel, « Un adversaire de Jeanne d'Arc : Georges de La Trémoille », Connaissance de Jeanne d'Arc, Chinon, no 22, , p. 9-13 (lire en ligne)).

- Auguste Vallet de Viriville, « Jeanne Darc a-t-elle été prise par la fortune de guerre ou par trahison », Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, , p. 98-99 (lire en ligne)

- Pierre Champion, Guillaume de Flavy, capitaine de Compiègne. Contribution à l'histoire de Jeanne d'Arc et à l'étude de la vie militaire et privée au XVe siècle, Paris, Honoré Champion, , 308 p. (lire en ligne), p. 47-48, n. 6.

- Jules Quicherat, Aperçus nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc, Paris, Jules Renouard, , II-168 p. (lire en ligne), p. 77-85.

- Contamine 1996, p. 208-209.

- Bourdeaut 1924, p. 69-70, [lire en ligne].

- Contamine 1996, p. 209-210.

- Bouzy 2007, p. ?.

- Contamine, Bouzy et Hélary 2012, p. 798-799.

- Contamine 2012, p. 29.

Voir aussi

Sources primaires

- Hoefer, Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Paris, 1862, t. XXIX, colonnes 854-860.

- Louis de La Trémoïlle (éd.), Les La Trémoïlle pendant cinq siècles, t. Ier : Guy VI et Georges (1343-1446), Nantes, Émile Grimaud éditeur-imprimeur, , XXIII-315 p. (lire en ligne).

Études sur Georges de La Trémoille

- André Bossuat, « Un manifeste des comtes de Richemont, de Clermont et de Pardiac contre Georges de la Trémoïlle (1428) », Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1715) du Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Presses universitaires de France « (années 1944 et 1945) », , p. 87-98 (lire en ligne).

- Pierre Boutin, Pierre Chalumeau, François Macé et Georges Peyronnet, Gilles de Rais, Nantes, Centre national de documentation pédagogique (CNDP) et Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de l'Académie de Nantes, , 158 p. (ISBN 2-86628-074-1).

- Pierre Champion, « Notes sur Jeanne d'Arc. Le complot de Louis d'Amboise, d'André de Beaumont, et d'Antoine de Vivonne (1429-1431) », Le Moyen Âge. Bulletin mensuel d'histoire et de philologie, Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, t. 23, , p. 180-197 (lire en ligne).

- Philippe Contamine, « Un acteur du sacre de Charles VII : Georges de La Trémoille », Travaux de l'Académie nationale de Reims, Reims, Académie nationale de Reims, vol. 171 « L'histoire de Reims en questions », , p. 190-211 (ISSN 0290-3083).

- Philippe Contamine, « L'action et la personne de Jeanne d'Arc, remarques sur l'attitude des princes français à son égard », Bulletin de la société historique de Compiègne, t. 28 « Actes du colloque Jeanne d'Arc et le cinq cent cinquantième anniversaire du siège de Compiègne, - », , p. 63-80 (lire en ligne).

- Philippe Contamine, Olivier Bouzy et Xavier Hélary, Jeanne d'Arc. Histoire et dictionnaire, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1214 p. (ISBN 978-2-221-10929-8), « LA TRÉMOILLE Georges de (v. 1385-1446) », p. 796-799.

- Pierre Courroux, « Albret contre La Trémoille : l'héritage des seigneurs de Craon-Sully au XVe siècle », Le Moyen Âge : Revue d'histoire et de philologie, Paris, De Boeck, t. CXXIV, no 2, , p. 397-418 (DOI 10.3917/rma.242.0397, lire en ligne).

- Robert Favreau, « La Praguerie en Poitou », Bibliothèque de l'École des chartes, Paris, t. 129, 2e livraison « - », , p. 277-301 (lire en ligne).

- Eugène Fyot, « Complot de La Trémoille contre le chancelier Rollin », Mémoires de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or, Dijon, Librairie J. Nourry, t. 14, 1901-1905, p. 103-112 (lire en ligne).

- Pierre Héliot et Albert Benoît, « Georges de La Trémoille et la mainmise des ducs de Bourgogne sur le Boulonnais », Revue du Nord, t. 24, , p. 29-45 (lire en ligne).

- Pierre Héliot, « Nouvelles observations sur La Trémoille, Jean sans Peur et le Boulonnais », Revue du Nord, t. 24, , p. 182-186 (lire en ligne).

- Pierre Leveel, « Un adversaire de Jeanne d'Arc : Georges de La Trémoille », Connaissance de Jeanne d'Arc, Chinon, no 22, , p. 9-13 (lire en ligne).

- Georges Peyronnet, « Les complots de Louis d'Amboise contre Charles VII (1428-1431) : un aspect des rivalités entre lignages féodaux en France au temps de Jeanne d'Arc », Bibliothèque de l'École des chartes, Paris / Genève, Librairie Droz, t. 142, 1re livraison, , p. 115-135 (lire en ligne).

- Laurent Vissière, « Georges de La Trémoille et la naissance du parti angevin », dans Jean-Michel Matz et Noël-Yves Tonnerre (dir.), René d'Anjou (1409-1480) : pouvoirs et gouvernement, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 400 p. (ISBN 978-2-7535-1702-8, lire en ligne), p. 15-30.

Sources secondaires additionnelles

- André Bossuat, Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre. Contribution à l'étude des relations de l'Angleterre et de la Bourgogne avec la France sous le règne de Charles VII, Paris, Droz, , XXVI-444 p. (présentation en ligne), [compte-rendu en ligne], [compte-rendu en ligne], [compte-rendu en ligne].

- Arthur Bourdeaut (abbé), « Chantocé, Gilles de Rays et les ducs de Bretagne », Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, Rennes, Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, t. V, première partie, , p. 41-150 (lire en ligne).

- Olivier Bouzy, « Les débuts du règne de Charles VII : 1418-1428 », Bulletin de l'association des amis du Centre Jeanne d'Arc, no 27, , p. 41-141.

- Olivier Bouzy, Jeanne d'Arc en son siècle, Paris, Fayard, , 317 p. (ISBN 978-2-213-67205-2, présentation en ligne).

- Boris Bove, Le temps de la guerre de Cent ans : 1328-1453, Paris, Belin, coll. « Histoire de France », , 669 p. (ISBN 978-2-7011-3361-4, présentation en ligne).

- Philippe Contamine, De Jeanne d'Arc aux guerres d'Italie : figures, images et problèmes du XVe siècle, Orléans, Paradigme, coll. « Varia » (no 16), , 288 p. (ISBN 2-86878-109-8).

- Philippe Contamine, « Yolande d'Aragon et Jeanne d'Arc : l'improbable rencontre de deux parcours politiques », dans Éric Bousmar, Jonathan Dumont, Alain Marchandisse et Bertrand Schnerb (dir.), Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les derniers siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance, Bruxelles, De Boeck, coll. « Bibliothèque du Moyen Âge », , 656 p. (ISBN 978-2-8041-6553-6, lire en ligne), p. 11-30.

- Philippe Contamine, Charles VII : une vie, une politique, Paris, Perrin, , 560 p. (ISBN 978-2-262-03975-2, présentation en ligne).

- Eugène Cosneau, Le connétable de Richemont (Arthur de Bretagne), 1393-1458, Paris, Librairie Hachette et Cie, , XV-712 p. (présentation en ligne, lire en ligne).

- Jean Favier, La Guerre de Cent ans, Paris, Fayard, , 678 p. (ISBN 2-213-00898-1, présentation en ligne).

- Gaston Du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II : Le roi de Bourges, 1422-1435, Paris, Librairie de la société bibliographique, , 667 p. (lire en ligne).

- Pierre-Roger Gaussin, « Les conseillers de Charles VII (1418-1461) : essai de politologie historique », Francia, Munich, Artemis-Verlag, vol. 10, , p. 67-130 (lire en ligne).

- Gerd Krumeich (trad. de l'allemand par Josie Mély, Marie-Hélène Pateau et Lisette Rosenfeld, préf. Régine Pernoud), Jeanne d'Arc à travers l'histoire [« Jeanne d'Arc in der Geschichte : Historiographie, Politik, Kultur »], Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque Albin Michel. Histoire », , 348 p. (ISBN 2-226-06651-9)Réédition : Gerd Krumeich (trad. Josie Mély, Marie-Hélène Pateau et Lisette Rosenfeld, préf. Pierre Nora), Jeanne d'Arc à travers l'histoire [« Jeanne d'Arc in der Geschichte : Historiographie, Politik, Kultur »], Paris, Belin, , 416 p. (ISBN 978-2-410-00096-2).

- Auguste Longnon, « Les limites de la France et l'étendue de la domination anglaise à l'époque de la mission de Jeanne d'Arc », Revue des questions historiques, Paris, Librairie de Victor Palmé, t. XVIII, , p. 444-546 (lire en ligne).

- Henri Martin, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789, t. VI, Paris, Furne et Cie, (présentation en ligne, lire en ligne).

- Jules Michelet, Histoire de France, t. 5, Paris, Librairie classique et élémentaire de Louis Hachette, (lire en ligne), p. 208-215.

- Françoise Michaud-Fréjaville, « Cinéma, histoire : autour du thème « johannique » », Cahiers de recherches médiévales, Orléans / Paris, CEMO / Honoré Champion, no 12 « Une ville, une destinée : Orléans et Jeanne d'Arc. En hommage à Françoise Michaud-Fréjaville », , p. 285-300 (lire en ligne).

- Georges Peyronnet, « L'équipée de Jeanne d'Arc de Sully-sur-Loire à Lagny-sur-Marne, - : secrets et surprises », Connaissance de Jeanne d'Arc, Chinon, no 35, , p. 31-68 (lire en ligne).

- René Planchenault, « La conquête du Maine par les Anglais : les campagnes de Richemont (1425-1427) », Revue historique et archéologique du Maine, Le Mans, imprimerie Monnoyer, t. LXXXIX, , p. 125-152 (lire en ligne).

- René Planchenault, « La conquête du Maine par les Anglais : la lutte de partisans (1427-1429) », Revue historique et archéologique du Maine, Le Mans, imprimerie Monnoyer, t. XCIII, , p. 24-34 ; 160-172 (lire en ligne), [lire en ligne].

- René Planchenault, « La conquête du Maine par les Anglais : la lutte de partisans (1427-1429) (suite et fin) », Revue historique et archéologique du Maine, Le Mans, imprimerie Monnoyer, t. XCIV, , p. 47-60 (lire en ligne).

- Jules Quicherat, Aperçus nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc, Paris, Jules Renouard et Cie, , II-168 p., in-8 (lire en ligne).

- Auguste Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, roi de France, et de son époque, 1403-1461, t. II : 1429-1444, Paris, Jules Renouard, , XV-462 p. (lire en ligne).