La Trimouille

La Trimouille est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

| La Trimouille | |||||

| |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Montmorillon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Vienne et Gartempe | ||||

| Maire Mandat |

Brigitte Abaux 2020-2026 |

||||

| Code postal | 86290 | ||||

| Code commune | 86273 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

859 hab. (2020 |

||||

| Densité | 21 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 28′ 02″ nord, 1° 02′ 29″ est | ||||

| Altitude | Min. 97 m Max. 183 m |

||||

| Superficie | 41,65 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Montmorillon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Montmorillon | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

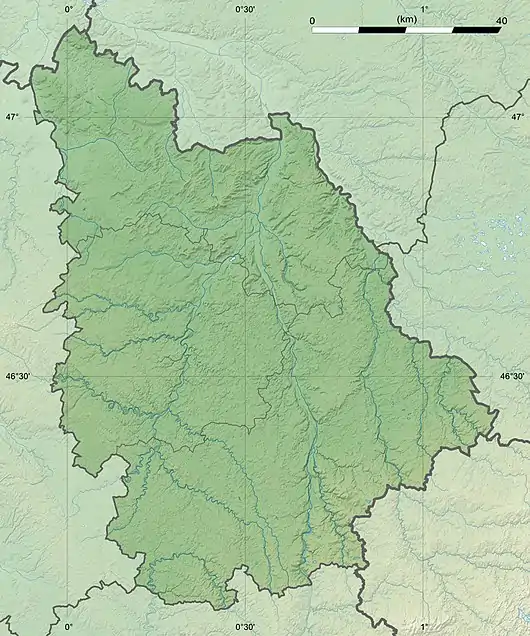

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Anciennes variantes orthographiques : La Trémoïlle, La Trémouille.

Géographie

Localisation

La Trimouille se situe dans l'est du département de la Vienne (à environ 14 km de Montmorillon), à la limite des départements de l'Indre et de la Haute-Vienne.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La région de La Trimouille présente un paysage de plaines vallonnées plus ou moins boisées, de bocages et de vallées.

Le terroir se compose[1] :

- de vallées fluviales étroites et encaissées pour 10 % ;

- de groies superficielles pour 2 % sur les plaines calcaires (Les groies sont des terres du sud-ouest de la France, argilo-calcaires, peu profondes - en général de moins de 50 cm d’épaisseur – et plus ou moins riches en cailloux. Elles sont fertiles et saines et donc, propices à la polyculture céréalière mais elles s’assèchent vite ;

- de terres de brandes pour 81 % et de sols limoneux sur altérite pour 5 % sur les plateaux du seuil du Poitou ;

- de sols sur diorites pour 3 % et de sols sur granite à deux micas pour moins de 1 % sur les collines et les plateaux des massifs anciens.

Hydrographie

La commune est traversée par 22 km de cours d'eau dont les principaux sont la Benaize sur une longueur de 12 km et l'Asse sur une distance de 3 km.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Journet », sur la commune de Journet, mise en service en 1993[8] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,2 °C et la hauteur de précipitations de 759,7 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921 et à 58 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[12] à 11,7 °C pour 1981-2010[13], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[14].

Voies de communication et transports

La commune est traversée par la RD 675, qui la relie à Le Blanc, situé au nord à 20 km, et à Bellac, situé au sud à 41 km, ainsi que par la D 727, qui permet de rejoindre Montmorillon, à 14 km à l'ouest, et Bélâbre, à 14 km au nord-est. Elle était également desservie par la ligne de chemin de fer déclassée de Montmorillon à Saint-Aigny - Le Blanc, avec la gare de La Trimouille (le bâtiment voyageurs est toujours présent).

Urbanisme

Typologie

La Trimouille est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Montmorillon, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 18 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[18] - [19].

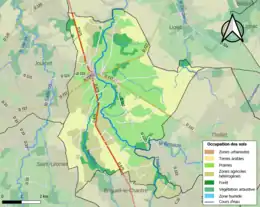

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (88,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (90,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (38,8 %), terres arables (28,3 %), zones agricoles hétérogènes (21,6 %), forêts (8,7 %), zones urbanisées (2,6 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de La Trimouille est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

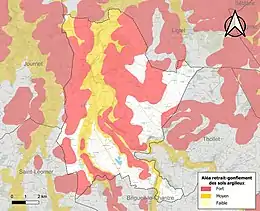

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[23]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[24]. 68,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 8] - [25].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999, 2006, 2010 et 2016, par la sécheresse en 1996, 2016, 2018 et 2020 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[21].

Histoire

En 1848, avec la révolution française de 1848 et le retour de la République, deux arbres de la liberté sont plantés, place de l’Église et place du champ de foire, le neuf avril[26].

Durant la Seconde Guerre mondiale, la section locale de la légion française des combattants (association unique d’anciens combattants vichyssoise) est la troisième plus importante de la Vienne, avec 147 adhérents[27].

La Lyre trimouillaise a été créée en 1906 sous le nom de Lyre ouvrière. Elle est à cette période simple clique, avec tambours et clairons. Ce n’est qu'au début des années 1990, alors devenue Lyre de la Trimouille, qu’elle s’ouvre aux instruments d’harmonie et évolue vers un répertoire plus varié.

Politique et administration

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics

Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir le sien.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[31].

En 2020, la commune comptait 859 habitants[Note 9], en diminution de 4,66 % par rapport à 2014 (Vienne : +1,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 2008, selon l’Insee, la densité de population de la commune était de 23 hab./km2, contre 61 hab./km2 pour le département, 68 hab./km2 pour la région Poitou-Charentes et 115 hab./km2 pour la France.

La diminution de 7 % de la population de la commune de 1999 à 2006 s’intègre dans une évolution générale à l’ensemble des communes rurales du département de la Vienne. Les zones rurales perdent de leurs habitants au profit d’une vaste région circonscrite autour des deux grandes métropoles du département : Poitiers et Châtellerault, et plus particulièrement au profit des cantons limitrophes de la préfecture.

Économie

Agriculture

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes[34], le nombre d'exploitations est identique sur la période 2000-2010.

Les surfaces agricoles utilisées ont augmenté de 32 % et sont passées de 3 243 hectares en 2000 à 4 297 hectares en 2010[34]. Ces chiffres indiquent une concentration des terres sur un nombre identique, ici exceptionnel, d’exploitations. Cette tendance est conforme à l'évolution constatée sur tout le département de la Vienne puisque de 2000 à 2007, chaque exploitation a gagné en moyenne 20 hectares[35].

25 % des surfaces sont destinées à la culture des céréales (blé tendre essentiellement mais aussi orges et maïs), 9 % pour les oléagineux (colza et tournesol), moins de 1 % pour les protéagineux, 37 % pour le fourrage et 24 % reste en herbes.

Neuf exploitations en 2010 (contre sept en 2000) abritent un élevage de bovins en forte expansion (3 282 têtes en 2010 contre 1 306 têtes en 2000)[34]. C’est un des troupeaux de bovins les plus importants de la Vienne qui rassemblent 48 000 têtes en 2011[36].

Douze exploitations en 2010 comme en 2000 abritent un élevage d'ovins en extension (7 773 têtes en 2010 contre 5 850 têtes en 2000)[34]. Cette évolution du cheptel est à l'inverse de la tendance globale du département de la Vienne. En effet, le troupeau d’ovins, exclusivement destiné à la production de viande, a diminué de 43,7 % de 1990 à 2007[36].

Un petit élevage de volailles est apparu durant cette décennie : 178 têtes réparties sur quatre fermes en 2010[34].

Industrie

De 1963 à 2006, le principal employeur du village était l'usine Aubade, qui employait une cinquantaine de personnes. Maintenant, le plus gros employeur est une entreprise de charpente-couverture qui emploie au moins cinquante employés ; voir mairie de La Trimouille et liste des artisans.

Culture locale et patrimoine

Équipement culturel

- L'île aux Serpents[37]

- L'Atelier des Collectionneurs : depuis les anciens locaux de l'entreprise Aubade accueillent un musée associatif[38], consacré aux collections, jouets anciens, biberons, phonographes[39].

Patrimoine civil

- Le château de la rivière.

Patrimoine religieux

- L'église Saint-Pierre a été construite entre 1843 et 1846. Son chœur est voûté en cul-de-four. Il est ample et éclairé par cinq fenêtres en plein cintre. La base du mur est tapissée de lambris de chêne dont le bois a été offert par des réfugiés alsaciens et lorrains à la fin de la Seconde Guerre mondiale en remerciement de leur accueil par les habitants de La Trimouille. Mais l'église est surtout intéressante pour son bénitier. Il daterait de l'époque gallo-romaine ou du Haut Moyen Âge. Ce serait une ancienne pile à mil. En effet, au Moyen Âge, après l'abandon de la culture du mil, il aurait été transformé en cuve baptismale. Sa partie supérieure est octogonale, rappelant la forme des baptistères paléochrétiens. Le chiffre 8 est un symbole de Résurrection et de vie éternelle. Une feuillure creusée dans la pierre permet de poser un couvercle en bois qui protège l'eau des souillures. Cette cuve placée sous le porche de l'église sert aujourd'hui de bénitier. L'église abrite aussi un sarcophage en bâtière de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe siècle, ainsi qu'une Vierge à l'Enfant polychrome du XVIIe siècle. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel[40].

Patrimoine naturel

La commune abrite deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)[41] :

- la vallée du Corchon, qui est aussi un espace naturel qui bénéficie des protections issues d'engagements internationaux relevant de la directive habitats-faune-flore ;

- la vallée du Salleron.

La vallée du Corchon

La vallée du Corchon est un site classé zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il comprend l’ensemble du réseau hydrographique du Corchon qui est un petit affluent de la Benaize. Il s’agit d’une petite rivière de région bocagère, aux eaux d’excellente qualité, à fond de sédiments fins (sables et limons), alimentée par de nombreux petits ruisseaux qui prennent leur source au sein des prairies et des landes couvrant les coteaux riverains.

L’intérêt biologique du site qui justifie son classement et sa protection réside dans la présence importante de la Lamproie de Planer qui est un poisson menacé de disparition dans toute l’Europe. La Lamproie de Planer exige des eaux de très bonne qualité et des sédiments à granulométrie moyenne à grossière pour vivre et se reproduire. De nos jours, les principales menaces sur cet environnement fragile sont : un ralentissement anormal du courant qui modifierait le tri mécanique des sédiments, ou une pollution chimique (toxiques, métaux lourds) ou organique (eutrophisation par surcharge des eaux en nutriments provoquant une pullulation d’algues et une réduction de l’oxygène dissous). La création d’étangs destinés à la pêche le long du cours du Corchon constitue un risque important du aux vidanges des étangs qui pourraient transférer des maladies aux lamproies, qui réchaufferait l’eau de la rivière et qui pourrait introduire des espèces piscicoles exotiques. De même, la transformation des prairies naturelles du bassin versant en cultures céréalières intensives pourrait avoir d’importantes répercussions sur la balance trophique et sédimentaire des eaux (apport d’engrais et de produits phytosanitaires), voire, en cas d’irrigation, sur les débits en période d’étiage.

La vallée du Salleron

La vallée du Salleron est un site classé zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Le site intègre une grande partie du cours de la rivière qui est un affluent de l’Anglin ainsi que ses affluents. Le Salleron est une petite rivière d’eaux vives avec une forte dénivellation depuis ses sources jusqu’à la confluence avec l’Anglin. Ses eaux sont de bonne qualité et bien oxygénées. Son lit est riche en sédiments grossiers (sables et graviers). Son bassin versant est à dominante forestière et bocagère et il est encore peu touché par l’intensification agricole.

Comme pour la vallée du Corchon, l’intérêt biologique du site qui justifie son classement et sa protection, réside dans la présence importante de la Lamproie de Planer qui est un poisson menacé de disparition dans toute l’Europe. Les menaces qui pèsent sur son environnement sont les mêmes que pour la vallée du Corchon.

La présence d’une petite population de Cistude d'Europe, une espèce de tortue, est un autre facteur important justifiant la protection du site. Cette tortue aquatique connaît en effet un déclin alarmant dans toute l’Europe de l’Ouest, victime de la disparition des zones humides ou de leur fragmentation, de la dégradation de la qualité des eaux et de l’introduction d’espèces exotiques telles que la tortue de Floride, les écrevisses américaines,ou les ragondins.

Personnalités liées à la commune

- Octave Bernard (1844-1904), conseiller à la Cour de cassation puis procureur général de Paris, conseiller général du canton de 1895 à 1901, propriétaire de la villa des Chaumettes à La Trimouille, y est mort en 1904.

- Robert Buchet (1922-1974), dit Bubu, qui est né à La Trimouille, était l'une des figures les plus pittoresques du sport automobile.

Héraldique

|

Blasonnement :

D'or au chevron de gueules, accompagné de trois aigles couronnées d'azur, becquées et membrées de gueules.

Commentaires : La ville ne semble pas avoir possédé d'armes en propre, mais on rapporte les armes primitives de la maison de La Trémoïlle. |

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Chambre Régionale d'agriculture de Poitou-Charente - 2007

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Journet - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre La Trimouille et Journet », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Journet - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre La Trimouille et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Montmorillon », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de La Trimouille », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Robert Petit, Les Arbres de la liberté à Poitiers et dans la Vienne, Poitiers : Éditions CLEF 89/Fédération des œuvres laïques, 1989, p. 217.

- Roger Picard, La Vienne dans la guerre 1939/1945 : la vie quotidienne sous l'Occupation, Lyon : Horvath, 1993. 264 pages. (ISBN 2-7171-0838-6), p. 9.

- Site de la préfecture de la Vienne, consulté le 10 mai 2008

- (fr) Archives départementales de la Vienne.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Enquête Structure 2007

- Agreste – Bulletin no 12 de mai 2013

- L'île aux serpents

- Ouverture de L'Atelier des Collectionneurs

- À propos de l’Atelier des Collectionneurs

- « Eglise paroissiale Saint-Pierre-Es-Liens », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Secrétariat scientifique de l'inventaire des ZNIEFF, DREAL Poitou-Charentes, 2011