Jean de Berry

Jean de Berry ( à Vincennes - à Paris), troisième fils du roi de France Jean II dit le Bon, est un prince français qui a joué un rôle politique important dans le royaume de France au cours des règnes de son frère Charles V et de son neveu Charles VI.

Il est à la tête d'un grand ensemble territorial qui comprend notamment le duché de Berry, le duché d'Auvergne et le comté de Poitou.

L'homme politique

Il est apanagé comte-pair de Poitou en [1] puis 1er duc Pair de Berry en par son père[2].

Après la défaite désastreuse de Poitiers, où son père Jean II le Bon est fait prisonnier, il est donné en otage aux Anglais lorsque le roi revient en France (1360) et il reste prisonnier en Angleterre jusqu'en 1367.

En 1369, il reçoit de son frère Charles V, les comtés d'Auvergne et de Boulogne, par spoliation de Jean II d'Auvergne, son futur-beau-père, le , et du comté de Montpensier de 1404 à 1416.

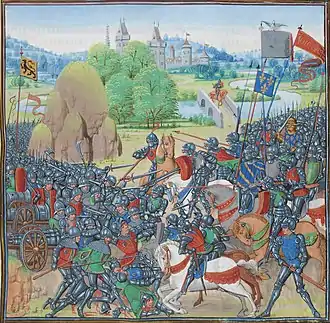

Reconquête du Poitou

Depuis le début de la reconquête, des frères du roi c'est en premier lieu Louis d'Anjou qui est en première ligne pour les opérations militaires, puis Jean de Berry et le cousin Louis de Bourbon. Philippe le Hardi a un rôle plus effacé. Cependant il prend part directement aux opérations de reconquête du Poitou. En effet cette région est liée par des intérêts économiques à l'Angleterre où elle exporte son sel. Les barons poitevins ont massivement choisi le parti anglais et il faut une campagne militaire lourde pour la faire revenir possession française[3].

La campagne pour la reconquête du Poitou, de l'Aunis, de la Saintonge et de l'Angoumois commence aussitôt après la bataille de La Rochelle où la flotte castillane coule une bonne partie de la flotte anglaise, privant la Guyenne de soutien logistique. L'armée royale assiège la forteresse de Saint-Sévère, qui capitule le . Pendant ce temps, Montcontour est repris, puis Poitiers ouvre ses portes à Du Guesclin le .

Les forces françaises progressent le long de la côte, vers le sud. Le captal de Buch est capturé le alors qu'il allait secourir Soubise assiégée : son armée est interceptée par la flotte galloise et castillane qui remonte la Charente. Les îles de Ré et d'Oléron font leurs soumissions le , mais les barons poitevins restent fidèles aux Anglais et se retranchent dans Thouars. Philippe le Hardi et Jean de Berry arrivent alors avec des renforts rendant intenable la situation des Poitevins[4].

Du Guesclin continue à progresser le long du littoral jusqu'à la Rochelle, qui est prise le . Ainsi isolées, les villes se rendent tour à tour : Angoulême (la capitale du « prince Noir ») et Saint-Jean-d'Angély le , Saintes le 24[4].

Les négociations de reddition sont menées par Philippe et Jean de Berry qui est le comte de Poitou et doit conquérir le cœur de ses sujets. Ils obtiennent que les seigneurs poitevins prêtent serment de fidélité au roi de France le en l'église de Loudun (traité de Loudun)[4]. Par ce traité, tous les anciens privilèges et libertés du pays du temps de Saint Louis (le souverain de référence à l'époque) et de son frère Alphonse de Poitiers sont solennellement confirmés[4].

Le , Jean de Berry, Philippe le Hardi, Louis de Bourbon et Bertrand du Guesclin font une entrée triomphale dans Paris[5].

Le 12, il prête hommage à son frère Charles V pour le comté de Poitou suivi des barons qui réitèrent en sa présence leur serment de fidélité au roi.

Tant que son aîné le roi Charles le Sage vécut, Jean, comme ses deux frères Louis d'Anjou et Philippe de Bourgogne, demeura un soutien indéfectible de Charles et de sa politique audacieuse contre l'ennemi anglais. Il commanda l'armée Royale envoyée en Limousin, Poitou et Quercy. Il reprend aux Anglais les villes de Limoges, Poitiers et La Rochelle. Il se sentait plus proche de Charles que de ses autres frères : en effet, comme lui, il aimait les arts, la littérature, les beaux objets. Cependant, contrairement à Charles, Jean était plus un collectionneur qu'un créateur. On se souvient surtout de lui comme d'un très grand mécène.

Gouvernement des oncles

À la mort de son frère Charles V (1380), il est nommé un des tuteurs du jeune roi Charles VI conjointement avec les ducs d'Anjou et de Bourgogne ; mais il ne se signale que par son avarice et sa rapacité. Lorsque Charles VI est atteint de folie, il partage l'autorité avec son frère, le duc de Bourgogne Philippe II le Hardi (1342-1404), et le duc d'Orléans Louis Ier (1372-1407), frère cadet du roi Charles VI. Toutefois le duc de Berry prend peu de part au pouvoir ; en 1381, le duc Jean Ier de Berry est nommé lieutenant général du roi en remplacement de son frère Louis en Languedoc, où sévit le Tuchinat. Cette nomination aggrave les choses : le tuchinat devient porteur de la contestation de l'impôt, du pouvoir royal et de ses méthodes. Les troupes commandées par le duc de Berry affrontent les tuchins en bataille rangée, entre autres à Uchaud, près de Lunel. Il exerce dans la région toutes sortes de vexations et d'exactions.

Révoltes antifiscales

La situation n'est pas aisée pour les oncles du roi : à sa mort Charles V pris de remords a décidé d'abolir les fouages en pays de langue d'oïl, ce que le peuple comprend: les impôts. En effet, ceux-ci sont au départ justifiés par l'état de guerre en vertu d'une négociation avec les états généraux. Or les Anglais, repoussés du royaume de France par Charles V et en proie à de graves troubles internes, ne sont pas en état de continuer le conflit. L'impôt n'a plus lieu d'être et le roi et ses oncles doivent réunir les Etats généraux le . La teneur exacte des débats n'est pas connue, mais, le , le conseil du roi dirigé par Louis d'Anjou doit publier une ordonnance abolissant tous les impôts créés depuis Philippe le Bel[6]. Les exactions sur les fermiers et les juifs se multiplient, malgré une ordonnance royale et l'action de la prévôté de Paris[7]. Cependant aucune paix n'a été signée avec l'Anglais et le conseil argumente que pour prévenir une éventuelle chevauchée anglaise, il faut que le pays verse une aide. Le pays rechigne à l'accepter et les Etats sont de nouveau réunis en . Ils consentent à une aide pour la guerre pendant un an à dater du , moyennant quoi de nombreuses chartes et privilèges de villes sont confirmés[8].

Ceci ne met pas fin à la contestation. Le Languedoc appartient au Domaine royal, l'impôt y est géré par des officiers royaux qui se comportent en pays conquis et s'attirent l'hostilité de la population. Jean de Berry a été nommé Lieutenant général du Languedoc, mais le pays veut comme chef Gaston Fébus le puissant et indépendant comte de Foix qui a su faire prospérer ses terres en restant neutre dans le conflit anglais. Ce dernier s'adresse aux Languedociens en Gascon et promet de purger les trois Sénéchaussées de tous les pillards issus de la démobilisation à la fin des conflits castillans et franco-anglais qui y pullulent[9]. Jean de Berry doit intervenir à la tête d'une puissante armée pour restaurer l'autorité royale. Le Languedoc se soulève, Gaston Fébus met à mal des routiers issus des rangs de l'armée du duc de Berry. Charles VI a 13 ans, il ne rêve que de combats épiques: il va chercher l'oriflamme à Saint Denis. Voyant venir une sévère répression menée par l'armée royale, les Etats de Languedoc préfèrent céder et font savoir qu'ils se soumettraient au duc de Berry contre l'amnistie pour les actes de rébellion et restitution des biens confisqués. Gaston Fébus exige le versement de 65 000 francs immédiatement puis une pension de 40 000 francs[10]. Il faut l'intervention énergique du cardinal Jean de la Grange pour obtenir la paix en . Ce dernier obtient une réunion des Etats de Languedoc à Béziers pour discuter des conditions de l'impôt et ne quitte la ville qu'une fois que tous les habitants de plus de 14 ans ont juré fidélité au roi[10]!

Charles VI, dès qu'il put gouverner, lui retira son gouvernement et fit périr sur le bûcher Jean Béthisac, le principal agent de sa tyrannie (1389). D'abord médiateur dans l'opposition entre Bourgogne et Orléans, Jean Ier favorisa, à partir de 1410, les Armagnacs dans la guerre civile les opposant aux Bourguignons, puis traita avec les Anglais et fut nommé capitaine de Paris et lieutenant du roi en Languedoc (1413).

Le constructeur et mécène

Les châteaux du duc

Jean de Berry commence par faire réparer ou agrandir les palais de ses principaux fiefs. Le palais comtal de Poitiers est reconstruit à partir de 1380, à la suite de sa destruction à l'occasion d'un incendie par les Anglais en 1345. Il en subsiste la grande salle comtale et la tour Maubergeon, qu'il fait aménager en résidence. Dans la même ville il fait construire un château de forme triangulaire. À Bourges, il fait reconstruire le palais ducal, dont il subsiste très peu de traces. Sur le modèle de la Sainte-Chapelle du Palais de la cité, il y fait édifier la Sainte-Chapelle de Bourges (1405), aujourd'hui détruite, pour montrer sa filiation avec le roi saint Louis. Il fait aménager le palais de Riom entre 1382 et 1389, notamment une grande salle ainsi qu'une Sainte-Chapelle, toujours subsistante.

- Châteaux ayant appartenu au duc de Berry

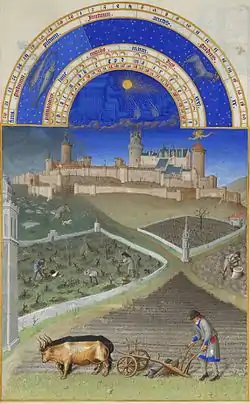

Vue du château de Mehun-sur-Yèvre, Les Très Riches Heures du duc de Berry

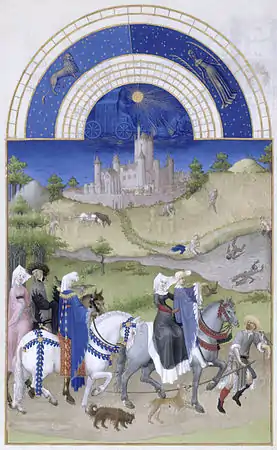

Vue du château de Mehun-sur-Yèvre, Les Très Riches Heures du duc de Berry Château triangulaire de Poitiers, Les Très Riches Heures du duc de Berry

Château triangulaire de Poitiers, Les Très Riches Heures du duc de Berry Château de Lusignan, Les Très Riches Heures du duc de Berry

Château de Lusignan, Les Très Riches Heures du duc de Berry Château d'Étampes, propriété du duc de 1400 à 1411, Les Très Riches Heures du duc de Berry

Château d'Étampes, propriété du duc de 1400 à 1411, Les Très Riches Heures du duc de Berry

Il se fait construire ou réaménager par ailleurs d'autres châteaux. Celui de Mehun-sur-Yèvre est sans doute le plus important programme architectural du duc et devient résidence habituelle de sa famille. À la fin du XIVe siècle, il fait des travaux dans le château de Lusignan, et notamment à la tour d'Étampes. L'architecte de la plupart de ces constructions est Guy de Dammartin. D'autres travaux sont effectués dans ses résidences de Mehun-sur-Yèvre, Concressault, Genouilly, Nonette, Usson, Graçay, Gien et Aubigny-sur-Nère. Enfin, le duc est aussi propriétaire de plusieurs résidences à Paris. L'hôtel de Nesles est le principal, situé à l'emplacement actuel, donné par Charles VI en 1380 et dans lequel il fait des travaux en 1386. Il est détruit en partie par la foule de Paris en 1411 et c'est là qu'il meurt en 1416. Juste à côté, il possède aussi l'hôtel des Tournelles, qu'il cède à son neveu Louis Ier d'Orléans en 1404. Il possède enfin un manoir à Saint-Marcel en périphérie de la ville, ainsi que le château de Bicêtre, lui aussi détruit en 1411.

L'amateur d'œuvres d'art

Mécène fastueux, il possède un très grand nombre d'œuvres d'art connues grâce à plusieurs inventaires toujours conservés, datant de 1401-1403, 1411 et à sa mort en 1416. Il s'agit principalement de bijoux, de pierres précieuses, de médailles et de pièces d'orfèvrerie. Il les obtient par les nombreux cadeaux de ses proches, mais il en fait aussi don à son entourage. Souvent refondues, la plupart de ces œuvres ont disparu. Parmi les rares œuvres encore connues, se trouvent le reliquaire de la Sainte Épine, conservé au British Museum, la coupe de sainte Agnès, toujours au British Museum, qu'il donne à son neveu Charles VI en 1391, la « Croix du serment » offerte à son frère Philippe, maintenant conservé dans le trésor impérial de Vienne, au château de Hofburg[11] ou encore une des plus anciennes porcelaines chinoises connues en Europe, actuellement au Victoria and Albert Museum[12].

- Exemples d'objets d'art ayant appartenu au duc de Berry

.JPG.webp)

« Croix du serment » conservée dans le trésor de l'ordre de la Toison d'or, Vienne[11]

Copie d'une médaille représentant Constantin Ier ayant appartenu au duc de Berry

Le duc est aussi un grand bibliophile et ses inventaires font mention des nombreux ouvrages manuscrits qu'il acquiert ou qu'il commande à plusieurs artistes enlumineurs. À la fin de la sa vie, il possède environ 300 manuscrits : 41 sont des chroniques, 24 ouvrages consacrés aux sciences et aux arts, 15 traités de philosophie et de politique, 14 bibles, 16 psautiers, 18 bréviaires, 15 livres d'heures, 6 missels et une cinquantaine d'autres livres de piété. On le sait commanditaire de six livres d'heures, exécutés selon ses instructions :

- Les Petites Heures de Jean de Berry, le premier d'entre eux, commandé à Jean Le Noir et Jacquemart de Hesdin entre 1372 et 1390 (Bibliothèque nationale de France) ;

- Les Très Belles Heures de Notre-Dame, réalisée pour lui entre 1389 et 1404, notamment par les frères de Limbourg et l'atelier des frères Van Eyck (Bibliothèque nationale de France, Museo Civico del Arte de Turin, Louvre et Getty Center) ;

- Les Très Belles Heures du duc de Berry, achevées en 1402 par Jacquemart de Hesdin (Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles) ;

- Les Grandes Heures du duc de Berry, réalisées entre 1407 et 1409 toujours par Jacquemart de Hesdin (Bibliothèque nationale de France et Louvre) ;

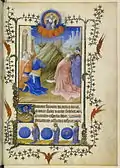

- Les Belles Heures du duc de Berry par les frères de Limbourg (Metropolitan Museum of Art, New York) ;

- Les Très Riches Heures du duc de Berry enfin, le plus célèbre d'entre eux, commandées encore une fois aux frères de Limbourg. Mais leur décès et celui de leur commanditaire en 1416 laissent le manuscrit inachevé (Musée Condé, Chantilly).

- Exemples d'enluminures commandées par le duc de Berry

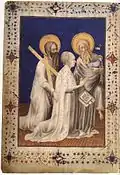

Le duc de Berry partant en pèlerinage. Miniature des frères de Limbourg ajoutée aux Petites Heures du duc de Berry

Le duc de Berry partant en pèlerinage. Miniature des frères de Limbourg ajoutée aux Petites Heures du duc de Berry L'Adoration de Dieu par les frères de Limbourg, Les Très Belles Heures de Notre-Dame

L'Adoration de Dieu par les frères de Limbourg, Les Très Belles Heures de Notre-Dame Le duc de Berry en prière, Les Très Belles Heures du duc de Berry

Le duc de Berry en prière, Les Très Belles Heures du duc de Berry Le Portement de la croix, Les Grandes Heures du duc de Berry

Le Portement de la croix, Les Grandes Heures du duc de Berry L'annonciation aux armes du duc de Berry, Les Belles Heures du duc de Berry

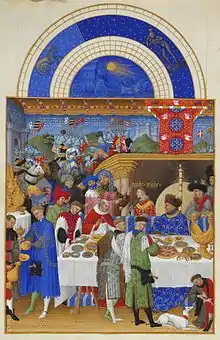

L'annonciation aux armes du duc de Berry, Les Belles Heures du duc de Berry Mois de janvier, scène de repas chez le duc, Les Très Riches Heures du duc de Berry

Mois de janvier, scène de repas chez le duc, Les Très Riches Heures du duc de Berry

Généalogie

Ascendance

Fratrie

Il a dix frères et sœurs :

- Blanche (1336-1336), sans postérité ;

- Charles V (1338-1380), roi de France de 1364 à 1380, et descendance ;

- Catherine (1338-1338), sans postérité ;

- Louis (1339-1384), duc d'Anjou, épouse Marie de Blois (1345-1404), et descendance ;

- (Jean Ier de Berry) ;

- Philippe le Hardi (1342-1404), duc de Bourgogne, épouse en 1369 Marguerite III de Flandre (1350-1405), et descendance ;

- Jeanne (1343-1373), épouse en 1352 Charles le Mauvais, roi de Navarre (1332-1387), et descendance ;

- Marie (1344-1404), épouse Robert Ier (1344-1411), duc de Bar, et descendance ;

- Agnès de Valois (1345-1349), sans postérité ;

- Marguerite (1347-1352), sans postérité ;

- Isabelle (1348-1372), épouse Jean Galéas Visconti (1351-1402) duc de Milan, trois enfants dont Valentine Visconti, et postérité.

Descendance

En 1382, Bernard de Ventadour vend la seigneurie de Montpensier à Jean Ier, duc de Berry. Aussitôt la transaction effectuée la seigneurie est érigée en comté. Jean Ier le donne immédiatement à son fils aîné Charles qui meurt à vingt ans en 1382. Son fils cadet Jean II n'étant pas majeur, Jean de Berry reprend pour lui-même le comté jusqu'en 1386 où il le donne à son fils Jean qui le garde jusqu'à sa mort. Lui aussi disparaît avant son père qui, une nouvelle fois reprend le comté et en 1416 c'est sa fille Marie de Berry qui est faite comtesse de Montpensier de 1416 à 1434. Mariée en troisièmes noces à Jean Ier de Bourbon (1381-1434), ils donnent le comté à leur fils Louis Ier de Bourbon-Montpensier dit le Bon (1402-1486) qui est comte de Montpensier de 1434 (date de la mort des parents) jusqu'à 1486.

En 1360, Jean de Berry[13] épouse Jeanne d'Armagnac (morte à Poitiers, le [14]), fille du comte d'Armagnac Jean Ier et de la comtesse de Charolais Béatrice de Clermont, petite-fille de Robert de Clermont.

Sept enfants sont issus de cette union :

- Bonne (château de Mehun-sur-Yèvre, janvier ou [15]-château de Carlat, ), vicomtesse de Carlat et de Murat

- x (1) 1377 Amédée VII, comte de Savoie,

- x (2) 1393 son cousin Bernard VII, comte d'Armagnac, petit-fils de Jean Ier ci-dessus,

- Jeanne (attestée de 1373 à 1375), morte jeune[16];

- Charles (Bourges, [17]-printemps 1383[18]), comte de Montpensier; fiancé en 1373 à Marie de Sully[18], une riche héritière;

- Béatrix, morte âgée de quelques mois en [16];

- Marie (second trimestre 1375[16]-1434), duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, comtesse de Montpensier, de Clermont, de Forez, dame de Beaujeu (1416-1434),

- x (1) 1386 Louis III de Châtillon (mort en 1391), comte de Dunois,

- x (2) 1393 Philippe d'Artois (1358-1397), comte d'Eu,

- x (3) 1401 Jean Ier, duc de Bourbonnais et d'Auvergne

- Jean (fin ou [16]-1397), comte de Montpensier (1386-1401), il épouse en 1386 Catherine de France (1378-1388), fille du roi Charles V, puis en 1390 Anne de Bourbon (1380-1408) ;

- Louis, attesté en 1383[16], mort jeune

En 1389, il épouse Jeanne II (1378-peu avant 1423), comtesse d'Auvergne (1404-1424) et de Boulogne (1404-1424), sans postérité de cette union.

Notes et références

- Cet article comprend des extraits du Dictionnaire Bouillet. Il est possible de supprimer cette indication, si le texte reflète le savoir actuel sur ce thème, si les sources sont citées, s'il satisfait aux exigences linguistiques actuelles et s'il ne contient pas de propos qui vont à l'encontre des règles de neutralité de Wikipédia.

- Jean de Berry, Comte de Poitou au XIVe siècle sur le site de la mairie de Poitiers

- Jean Duquesne Dictionnaire des gouverneurs de Province, éditions Christian, Paris 2002 (ISBN 2864960990)p. 102

- Françoise Autrand, Charles V, Fayard 1994, p. 587

- Françoise Autrand, Charles V, Fayard 1994, p. 589

- Françoise Autrand, Charles V, Fayard 1994, p. 590

- Françoise Autrand, Charles VI, Fayard février 1986, p. 79-80

- Françoise Autrand, Charles VI, Fayard février 1986, p. 81

- Françoise Autrand, Charles VI, Fayard février 1986, p. 84

- Françoise Autrand, Charles VI, Fayard février 1986, p. 86

- Françoise Autrand, Charles VI, Fayard février 1986, p. 87

- Francis Salet, La « Croix du serment » de l'ordre de la Toison d'or, Journal des savants, 1974, no 2, p. 73-94.

- Notice du vase Gaignères-Fonthill sur le site du V&A

- Jean de Berry sur le site Foundation for Medieval Genealogy

- Autrand 2000, p. 239-240.

- Autrand 2000, p. 239, 267 et note 349.

- Autrand 2000, p. 239.

- Autrand 2000, p. 239, 261 et note 342.

- Autrand 2000, p. 263

Voir aussi

Études biographiques

Pierre Duhamel, Jean de Berry, le frère du roi, Royer, 1996

- Françoise Autrand, Jean de Berry : l'art et le pouvoir, Paris, Fayard, , 552 p. (ISBN 2-213-60709-5, présentation en ligne).

- René Lacour, Le gouvernement de l'apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, Auguste Picard, , 444-XXXII p. (présentation en ligne).

- Françoise Lehoux, Jean de France, duc de Berri : sa vie, son action politique (1340-1416), Paris, A. et J. Picard et Cie, 1966-1968, 4 vol. [compte rendu en ligne], [compte rendu en ligne]. vol. 1 (1966) : De la naissance de Jean de France à la mort de Charles V ; vol. 2 (1966) : De l'avènement de Charles VI à la mort de Philippe de Bourgogne; vol. 3 (1968) : De l'avènement de Jean sans Peur à la mort du duc de Berri; vol. 4 (1968) : Index alphabétique général[compte rendu en ligne], [compte rendu en ligne].

- Françoise Lehoux, « Mort et funérailles du duc de Berri (juin 1416) », Bibliothèque de l'École des chartes, Paris, Librairie Marcel Didier, t. 114, , p. 76-96 (lire en ligne).

- « Autour de Jean de Berry », Revue historique du Centre-Ouest, t. IV, 2e semestre 2005, p. 247-452.

- Jean Favier, Danielle Gaborit-Chopin, « Berry Jean de France, duc de (1340-1416) », in Encyclopædia Universalis.

Culture et mécénat

- Philippe Bon (dir.), Le Château et l'art, à la croisée des sources, t. I, Mehun-sur-Yèvre, Éd. Groupe Historique et Archéologique de la région de Mehun-sur-Yèvre, ill., n. et coul., pl., 2011.

- Olivier Guyotjeannin (dir.) et Olivier Mattéoni (dir.), Jean de Berry et l'écrit : les pratiques documentaires d'un fils de roi de France : actes des journées d'études des 16 et , Bourges, Hôtel du département et Archives départementales du Cher, Paris, Éditions de la Sorbonne / École nationale des chartes, coll. « Histoire ancienne et médiévale / Études et rencontres de l'École des chartes » (no 159 / 54), , 314 p. (ISBN 979-10-351-0285-2 et 978-2-35723-144-3, présentation en ligne, lire en ligne).

- Thomas Rapin, « La maîtrise d'ouvrage de Jean de France, duc de Berry (1340-1416). Reconstitution et analyse critique d'une documentation dispersée », Tabularia « Les sources comptables, méthodologie, critique et édition », (DOI 10.4000/tabularia.1400, lire en ligne).

- Thomas Rapin, Les chantiers de Jean de France, duc de Berry : Maîtrise d'ouvrage et architecture à la fin du XIVe siècle, thèse, université de Poitiers, 2010. [lire en ligne] [résumé et présentation]

- Thomas Rapin, « Les horloges publiques : un aspect méconnu du mécénat du duc Jean de Berry », Livraisons de l'histoire de l'architecture, no 25, , p. 97-108 (lire en ligne).

- Thomas Rapin, Les relations entre les artistes de Jean de Berry et les tuiliers mudéjars du royaume d'Aragon, dans Bulletin monumental, 2018, no 176-1, p. 21-30, (ISBN 978-2-901837-71-8)

- Alain Salamagne (dir.), Le palais & son décor au temps de Jean de Berry, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, coll. « Renaissance », , 227 p. (ISBN 978-2-86906-251-1, DOI 10.4000/books.pufr.1473).

.svg.png.webp)