Genouilly (Cher)

Genouilly est une commune française située dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire.

| Genouilly | |||||

| |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Centre-Val de Loire | ||||

| Département | Cher | ||||

| Arrondissement | Vierzon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry et Villages de la Forêt | ||||

| Maire Mandat |

Michel Legendre 2020-2026 |

||||

| Code postal | 18310 | ||||

| Code commune | 18100 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Genouillois | ||||

| Population municipale |

676 hab. (2020 |

||||

| Densité | 20 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 11′ 31″ nord, 1° 53′ 10″ est | ||||

| Altitude | Min. 99 m Max. 176 m |

||||

| Superficie | 34,66 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Vierzon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vierzon-2 | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

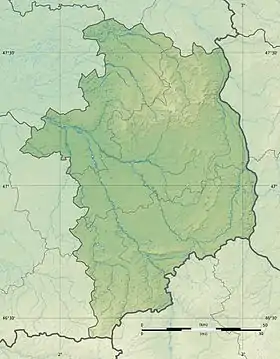

Géolocalisation sur la carte : Cher

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

| |||||

Géographie

Communes limitrophes

|

Maray (Loir-et-Cher) |

Saint-Georges-sur-la-Prée |  | |

| Anjouin (Indre) |

N | Dampierre-en-Graçay | ||

| O Genouilly E | ||||

| S | ||||

| Graçay | Nohant-en-Graçay |

Hydrographie

La Prée, La Molène et Le Perry arrosent Genouilly. L'étang des Sceps est formé par les eaux qui sourdent dans un vaste terrain communal et qui sont retenues par une longue digue.

Urbanisme

Typologie

Genouilly est une commune rurale[Note 1] - [1]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2] - [3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Vierzon, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 20 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[4] - [5].

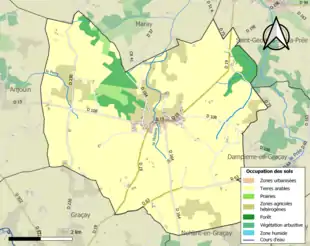

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (92,2 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (92,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (81 %), zones agricoles hétérogènes (9,4 %), forêts (6,2 %), prairies (1,8 %), zones urbanisées (1,5 %)[6].

L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Genouilly est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et le risque industriel[7]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[8].

Risques naturels

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[9]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 60,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (90 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 455 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 269 sont en en aléa moyen ou fort, soit 59 %, à comparer aux 83 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[10] - [Carte 2].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 2002, 2011, 2018 et 2019 et par des mouvements de terrain en 1999[7].

Risques technologiques

La commune est exposée au risque industriel du fait de la présence sur son territoire d'une entreprise soumise à la directive européenne SEVESO[11].

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[12].

Toponymie

La localité a été désignée comme Geniulacum ou Genoliacum à l'époque gallo-romaine, Genoili en 1264, Genoilhi en - 1371).

Histoire

On trouve à Genouilly des traces d’une prospérité très ancienne.

Les Montrées plantées de pins maritimes sur une quarantaine d'hectares, ont fait l’objet de fouilles : de nombreuses haches de silex taillé ou poli ainsi que des pointes de lances ont été exhumées. À 100 m d’une butte de terre appelée le Mouton (vraisemblablement déformation de Motton), il a été découvert deux stèles de pierre, l’une en latin, l’autre en grec à la mémoire de Oclos notamment. Ces stèles sont exposées au musée de Bourges.

Le Mouton aurait été aménagé au Moyen Âge en forteresse pour observer le mouvement des Normands qui envahissaient la France (à la fin du IXe siècle, pillages de l'abbaye Saint-Pierre de Dèvres à Saint-Georges-sur-la-Prée et de abbaye Saint-Martin de Massay).

Dès le Moyen Âge, le minerai de fer est extrait à ciel ouvert et fondu et façonné à Genouilly (lieu-dit les Forges). Des quantités énormes de mâchefer ont servi à la réfection des routes, chemins et cours de ferme de la commune. Dans les champs apparaissent des emplacements circulaires où s’étend une épaisse couche de mâchefer. Sur la place de la Trancherie ainsi qu’au Chézeau, la couche est évaluée à 2 mètres. À Maurepas, on observe des carrières à ciel ouvert. Près de la Coudre, des champs sont dénommés le Minerai.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune se trouve dans le département du Cher et, depuis 1984, dans l'arrondissement de Vierzon. Pour l'élection des députés, elle fait partie depuis 1988 de la deuxième circonscription du Cher.

Elle faisait partie depuis 1793 du canton de Graçay[13]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, la commune est désormais intégrée au canton de Vierzon-2[14].

Intercommunalité

La commune est devenue membre en 2000 de la communauté de communes de Graçay Saint-Outrille créée fin 1993, et qui a alors pris la dénomination de communauté de communes des Vallées vertes du Cher Ouest.

Cette intercommunalité fusionne avec la communauté de communes Vierzon Pays des Cinq rivières, la nouvelle intercommunalité créée le portant le nom de communauté de communes Vierzon Sologne Berry.

Le , celle-ci a fusionné avec la communauté de communes les Villages de la Forêt pour former la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry et Villages de la Forêt, dont la commune est désormais membre.

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[18]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[19].

En 2020, la commune comptait 676 habitants[Note 3], en diminution de 2,87 % par rapport à 2014 (Cher : −3,01 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La communauté est en crise démographique au début du XVIIIe siècle, puisqu’elle passe de 239 feux en 1709 à 163 en 1726[21]. L’hiver de 1709-1710 notamment cause de nombreuses pertes, ainsi que la grande canicule de 1719 (qui tua beaucoup par dysenterie)[22].

Économie

La commune se trouve dans l'aire géographique et dans la zone de production du lait, de fabrication et d'affinage du fromage Valençay[23].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

L'église Saint-Symphorien de Genouilly[24] fut inscrite sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1927. L'édifice présente un style de transition entre roman et ogival : au XIIe siècle une nef fut construite (sans transept) suivie d'un chœur et d'une abside, puis au XIIIe siècle fut élevé le clocher-porche et enfin au XVIe siècle les murs latéraux du chœur furent éventrés pour donner passage à deux chapelles.

Seuls le chevet et le chœur ont donc conservé les caractéristiques romanes de la fin du XIIe siècle. L'abside, tournée vers l'est, hémisphérique à l'intérieur, est couverte de trois voûtains rayonnants soutenus par deux arcs d'arête, elle est éclairée par des fenêtres encadrées de chapiteaux à feuilles d'acanthe (l'un de ces chapiteaux est surmonté d'un sommier carré enveloppé d'étroites feuilles d'acanthe). Cette abside s'ouvre sur le chœur par un arc doubleau longé de deux tores ornés de macarons semi-sphériques.

L'autel, daté du XVIIIe siècle, ainsi que les stalles proviennent de la chapelle du château de Maisonfort. Le chœur est limité par quatre arcades en tiers point dont certaines reposent sur des groupes de colonnes. Les chapiteaux sont couverts d'arabesques et d'élégants rinceaux dont l'un, près de la nef, représente un acrobate la tête en bas, personnage forcément grotesque accompagné de deux animaux sauvages. Il est clair que ces chapiteaux strictement romans font contraste avec les ogives qu'ils reçoivent : une telle cohabitation de styles n'est pas rare en Berry. La voûte du chœur est très bombée, ce qui tend à démontrer l'influence de l'architecture angevine à l'époque gothique : les quatre branches d'ogives présentent une analogie frappante avec celles de la cathédrale Saint-Maurice d'Angers par la large bande rehaussée de fleurettes à quatre pétales accompagnée de deux tores. Côté nef, quelques claveaux sont décorés de petites têtes vues de face. Autrefois, cette nef possédait une voûte en berceau de bois mais cette dernière a été dénaturée au XIXe siècle et remplacée par des voûtes en pierre recouvertes d'ogives en plâtre.

La nef débouche à l'est sur le clocher-porche datant du XIIIe siècle, puissante tour carrée munie de contreforts au long glacis, jadis ajourée de quatre baies brisées et surmontée d'un beffroi dont la flèche fut remplacée vers 1900 par la toiture quadrangulaire actuelle.

Le portail de la façade primitive (c'est-à-dire avant la construction du porche) est décoré de voussures reposant sur des colonnettes aux chapiteaux à crochets.

Les deux chapelles latérales furent offertes au XVIe siècle par les seigneurs de la Maisonfort : Gabriel de la Châtre de Nançay et sa troisième épouse Jeanne Sanglier dont on peut voir l'écusson sur la clé de voûte de la chapelle sud. Ces chapelles possèdent quatre branches d'ogives retombant sur des culs-de-lampe historiés, décorés de pampres, de feuillages, d'angelots (chapelle nord), de motifs en coquilles, d'un oiseau fantastique (chapelle sud). Ces chapelles sont suivies d'absidioles à pans coupés et correspondent au chœur roman par deux grandes arcades en tiers-point. Elles reçurent en 1536, grâce à la générosité du seigneur de la Maisonfort, Claude Ier de la Châtre (fils cadet de Gabriel), et de son épouse Anne Robertet (fille de Florimond Ier Robertet), cinq verrières. Ces vitraux ont été classés aux monuments historiques en 1892. Ils furent restaurés une première fois au XIXe siècle puis au début du XXe siècle mais dans de mauvaises conditions. Des travaux de restauration (1975-1978) ont permis de les recomposer selon le modèle original tout en y ajoutant quelques panneaux contemporains.

Dans la chapelle nord, près de la sacristie, on peut voir dans un lobe un fin travail représentant un ange vêtu de vert avec des ailes rouges et jouant de la harpe. On lit AVE MARIA, il s'agit donc de l'ange de l'Annonciation. Juste au-dessous, sur l'entablement, on peut lire le nom des saints figurant dans les lancettes : saint Cosme et saint Antoine.

Dans le vitrail suivant, on admirera sainte Anne (patronne de la donatrice) apprenant à lire à la Vierge (la partie inférieure de la lancette et de l'entablement datent du XVIe siècle). Puis, à droite, on peut voir sainte Marguerite portant la palme du martyre et dans l'oculus, au-dessus, la Vierge de l'Annonciation.

Dans la troisième verrière de la chapelle nord, on voit sainte Marthe foulant le dragon et à droite les litanies de la Vierge, enfin, dans l'oculus correspondant, on peut admirer le Christ portant la croix de résurrection.

Le vitrail de l'abside représente saint Claude, patron du donateur, la partie supérieure du personnage ainsi que l'entablement datent du XVIe siècle.

Dans la chapelle sud, il s'agit de Jean-Baptiste et de sainte Suzanne.

Les vitraux de l'église Saint-Symphorien de Genouilly présentent bien des sujets de parenté avec ceux de l'atelier de Jean Lécuyer, maître verrier à Bourges au XVIe siècle. Son vitrail le plus réputé est visible à l'église Saint-Bonnet : il s'agit de l'éducation de saint Claude, vitrail exécuté en 1544.

Dans la chapelle sud, on s'attardera sur le monument funéraire datant de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. C'est probablement le maréchal Claude II de la Châtre, fils de Claude Ier de La Châtre-La Maisonfort, qui le fit élever pour son aïeul, Gabriel de la Châtre de Nançay. En 1614, le corps du maréchal y fut déposé avant d'être transporté à Bourges en grande pompe. Ce cénotaphe consiste en un enfeu surmonté d'un beau cadre de pierre de style Renaissance (les parties basses ont été mutilées) et repose sur de puissantes pattes de lion. Les consoles sont décorées de rinceaux ; la voûte à caissons carrés comporte des rosaces variées. Quant à l'encadrement, il est orné de pilastres cannelés enrichis d'attributs guerriers (heaume, cuirasse, cuissards, gantelets, boucliers). La plaque qui était au centre a été remplacée par la plaque commémorative des morts de la Première Guerre mondiale, ce qui a modifié le caractère de ce cénotaphe.

Avec le prieuré de Grandmont Fontblanche, l'église paroissiale Saint-Symphorien représente le principal élément du patrimoine artistique de Genouilly[24].

- Prieuré de Fontblanche

Situé à 2 km du bourg de Genouilly, le Prieuré de Fontblanche (ou celle de Fontblanche) est l’un des plus anciens de l’ordre érémitique de Grandmont puisque sa fondation, par le seigneur de Graçay, Renaud IV, remonterait entre 1140 et 1145. En 1317 le prieuré de Fontblanche fut uni avec le prieuré de Châteauneuf-sur-Cher (commune de Corquoy)[25]. Dès lors, il connut une période de lente désaffection et subit de graves déprédations avec, en particulier en 1650, l’incendie du bâtiment ouest et du cloître en bois. À l’extinction de l’ordre de Grandmont prononcée par le pape Clément XIV en 1772, la celle de Fontblanche était déjà transformée en bâtiments agricoles. Elle a été vendue comme bien de première origine en 1791.

Classé Monument Historique en 1980, le prieuré a fait l’objet d’importants travaux de restauration pendant plus de dix ans[26]. Du quadrilatère primitif, il ne reste aujourd’hui que trois corps de bâtiment, avec la chapelle au nord, les ailes est et sud.

La chapelle du prieuré possède une nef dont la voûte en berceau brisé est intacte. Le cœur comprend une abside ouverte par une remarquable voûte à nervures et éclairée par un triplet à larges embrasures intérieures. L’aile est renferme au rez-de-chaussée une salle capitulaire qui s’ouvre sur la cour du cloître par une porte encadrée de deux baies à triple colonnettes. De l’ancienne salle des convers, il ne subsiste que la grande porte ouverte dans le pignon sud. Le long de la chapelle existe encore le passage au cimetière (dit « passage des morts »). L’étage de ce bâtiment est occupé par l’ancien dortoir des moines éclairé à l’est par de petites et étroites fenêtres à large embrasure intérieure. C’est actuellement, avec le prieuré de Comberoumal à Saint-Beauzely (Aveyron), l’un des plus beaux dortoirs grandmontais. L’aile sud comprenait le réfectoire des moines dont on peut voir encore quelques fenêtres d’origine.

- Autres lieux

- La salle : propriété du duc Jean Ier de Berry depuis 1371 et lieu de résidence habituel de la duchesse. Ce manoir (Ostel de Genoilhi) dont il ne reste aujourd'hui que des traces était spacieux et ses annexes comportaient les chambres des serviteurs, les écuries, les chenils ainsi qu'une chapelle de style roman.

- Le château de la Maisonfort, propriété privée partiellement protégée au titre de Monument historique[27], est un édifice de briques et de pierres, de style Renaissance, construit de 1586 à 1595 à l'initiative du maréchal Claude II de la Châtre, baron de la Maisonfort, à la place de l'ancienne forteresse féodale, dite maison forte où il était né et dont subsistent quelques éléments. Promu maréchal de France en 1594, Claude de La Châtre fut l'un des plus valeureux chevaliers de son époque, dont la forte personnalité et la légende ont illustré l’histoire de la commune. Le fief de La Maisonfort venait des Graçay ; Olive de Graçay, fille de Jacques de Graçay et de Jeanne de Roüy/de Rouhy de Menetou, l'apporte à son mari Jean de Menou du Mée(z) (épousé en 1455 et † en 1496 sans postérité)[28], et teste en 1498 en faveur de sa parentèle : Claude de La Châtre de Nançay (fils de Pierre de La Châtre et de Marie de Roüy de Menetou) et sa femme Catherine de Menou de Villegongis de Boussay (une parente de Jean de Menou du Méez. Claude de La Châtre-Nançay et Catherine de Menou sont les parents de Gabriel de La Châtre, rencontré plus haut, et donc les arrière-grands-parents du maréchal Claude).

Personnalités liées à la commune

- Jean Ier de Berry, duc de Berry.

- Claude de La Châtre de La Maisonfort (1536-1614), maréchal de France, né et mort à Genouilly.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Genouilly sur le site de l'Institut géographique national

- Genouilly sur le site du Conseil Général du Cher

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Genouilly », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Cher », sur www.cher.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Cher », sur www.cher.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque industriel.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Cher », sur www.cher.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Décret no 2014-206 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Cher

- indiquée en fonctions en 1988, Brigitte Coulon, Gérard Coulon, « Les femmes à la conquête de leurs droits : autour d'une polémique dans la presse locale en 1913 », Berry no 7, automne 1988, ISSN 0985-1569, p. 8

- « Résultats des élections municipales 2020 - Maire sortant », sur le site du Télégramme de Brest (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Olivier Zeller, « Changement agraire et récession démographique : la première enquête Orry (1730). L'exemple de l'élection d'Issoudun », Annales de démographie historique 2/2007 (n° 114), p. 168

- Zeller, op. cit., p. 145 et 153

- Site de l'Institut national de l'origine et de la qualité : Valençay, consulté le 15 août 2014.

- Actes des visites guidées de l'église de Genouilly, Solange Coupat, 1998. Cet article est visible dans la chapelle nord de l'église : il est issu des études menées par Suzanne Aléon et Solange Coupat en 1998 et a permis d'organiser les premières visites guidées de l'édifice

- Michel Fougerat Ordre de Grandmont

- Philippe Dewost Prieuré de Fontblanche

- Base Mérimée PA00096802

- « Famille de Menou, p. 6 et 16 », sur Racines & Histoire.