Bréviaire

Le bréviaire est un livre liturgique contenant l'ensemble des textes nécessaires pour prier la liturgie des Heures, appelée aussi l'office divin.

De Breviarium (du latin brevis, court), ce livre, à l'usage des clercs, religieux et religieuses catholiques mais aussi par les fidèles laïques, se prie en cycle de 4 semaines correspondant aux semaines liturgiques de l'année. Son nom vient du fait qu'il est une synthèse des livres qui servent au chœur pour l'office divin. Il est composé de psaumes, antiennes, répons, hymnes, versets, oraisons, lectures, etc., ainsi que de rubriques qui règlent les rites à suivre et marquent la différence des fêtes.

Étymologie

Le mot bréviaire a deux étymologies complémentaires :

- de « Breviarium Officii » (« abrégé », « sommaire », « condensé ») a servi à désigner au Moyen Âge le livre qui regroupait pour la commodité de la célébration ou de la récitation, toutes les pièces qui composaient l’office et qui auparavant étaient réparties en plusieurs livres différents (psautier, antiphonaire, collectaire, lectionnaire)

- du latin « breviaria ». C’était des index grâce auxquels, par des mots initiaux et des indications brèves, on pouvait savoir quels textes emprunter aux différents livres de chœur pour la célébration commune.

Histoire

Origine

L'usage du bréviaire en Orient remonte, dit-on, au temps de saint Jean Chrysostome au milieu du IVe siècle ; en Occident, il ne daterait que du pape Gélase Ier à la fin du Ve siècle. En fait, la prière des Heures se faisait d'abord, voire seulement, à partir du psautier. La règle de saint Benoît répartit les psaumes dans la semaine, mais il n'existe alors pas de livre spécifique. Alors que se profile la fin du temps de l'Église indivise, le bréviaire, en Occident, se constitue petit à petit, en particulier à partir du milieu du Moyen Âge. En Orient, le bréviaire orthodoxe reste connu sous son nom en grec le Synecdimos ("compagnon de voyage"), encore appelé Spoutnik en russe.

Moyen Âge

Les premiers bréviaires apparaissent dans les communautés monastiques vers la fin du XIe siècle pour permettre aux religieux en voyage ou qui ne pouvaient pas assister à la prière liturgique commune de prier quand même les heures de la liturgie. Les chartreux furent parmi les premiers à composer des bréviaires pour célébrer la liturgie des heures dans la solitude de leurs cellules.

La diffusion du bréviaire à grande échelle puis son adoption par le clergé est le fruit de la conjonction de deux facteurs. Premièrement, la récitation de l'office divin en toute circonstance, même lorsqu'on ne pouvait être présent à la célébration commune à l'église, étant obligatoire; Il fallait donc également procurer au clergé séculier un livre simple, complet, maniable. Deuxièmement, la création des ordres mendiants dont les religieux étaient voués à l'itinérance en vue de la prédication. Ils eurent donc rapidement besoin d'un livre unique et maniable pour prier au cours de leurs fréquents déplacements et adoptèrent à cet effet la liturgie abrégée des clercs de la curie romaine. C'est pourquoi, au XIIIe siècle, le pape Nicolas III approuva le premier bréviaire franciscain.

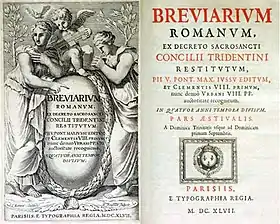

Bréviaires issus du concile de Trente

Le Bréviaire romain (en latin : Breviarium romanum), à l'usage universel de l'Église, a été publié par Pie V en 1568 à la proclamation de la bulle Quod a nobis du . Il compte huit offices répartis sur la nuit et la journée : matines au cours de la nuit, laudes à l’aurore, prime à la première heure du jour, tierce à la troisième heure, sexte à midi, none en milieu d’après-midi, vêpres en fin d’après-midi (du latin vesper : le soir), complies avant le coucher. Prime, tierce, sexte, none sont appelées petites heures. Tous les bréviaires particuliers aux ordres, à l’exception de ceux dont le rite était âgé de plus de deux cents ans, furent abolis (tels que celui des brigittins et brigittines). Ainsi survécurent au concile, les bréviaires bénédictin, clunisien, cartusien, cistercien, dominicain et franciscain.

À la suite du concile de Trente, le Bréviaire romain est légèrement modifié par le pape Clément VIII d'après la bulle Cum in Ecclesia, du . Toutefois, au contraire de ses prédécesseurs, le pape Urbain VIII décide de remanier complètement le bréviaire, par la bulle Divinam psalmodiam du , afin d'adapter la connaissance du latin à l'époque. Ses modifications sont considérables avant que le nouveau bréviaire ne soit publié en 1632[1].

Entre deux, en 1615, le pape Paul V fit publier un nouveau Bréviaire monastique (en latin : Breviarium monasticum) dont les modifications s'inspiraient du bréviaire romain.

Le , le pape saint Pie X promulgue une réforme plus importante de l’élément central du bréviaire, la psalmodie, par la constitution apostolique Divino afflatu[2].

D'autres réformes mineures ont lieu sous Pie XII et Saint Jean XXIII. Le concile Vatican II a voulu une réforme approfondie qui avait pour but d'élargir l'éventail des lectures, bibliques et patristiques; et de manifester plus clairement la fonction d'intercession par une prière d'intentions aux Laudes et aux Vêpres. Le point le plus important est le respect de la vérité des Heures, donc de célébrer chaque office au plus près de l'heure pour laquelle il a été conçu. Par exemple, des vêpres priées le matin n'auraient quasiment aucun sens, mais il faut prier les laudes.

Bréviaire romain

Le terme bréviaire est devenu impropre, puisque le livre de la liturgie des Heures n'est plus un abrégé d'une autre forme. Le concile Vatican II n'emploie pas ce mot, qui reste cependant d'usage courant. Le pape Saint Paul VI promulgue, le , la « Liturgia Horarum », nouvel office divin réalisé en exécution des décisions du concile Vatican II. Il le fait par la Constitution apostolique Laudis canticum. D'ailleurs, l'ouvrage actuel, composé de quatre volumes, s'appelle « La Liturgie des Heures ». Il existe une version sans les lectures de l'office des lectures (anciennement vigiles/matines) en un volume unique (dont le titre est Prière du Temps présent). Désormais, ceux qui utilisent le plus souvent le terme « Brévaire», sont les catholiques traditionalistes qui prient l'Office divin selon l'édition de 1962 du bréviaire romain.

Bréviaires des ordres religieux

Au sein de l'ordre de Saint-Benoît, le bréviaire bénédictin, ou bréviaire monastique, en usage est celui de 1963, ayant été modifié selon le Code des rubriques (1960) promulgué par le pape Jean XXIII mais inaltéré par la réforme de saint Pie X. Les laïcs, suivant pour leurs propres raisons l'office monastique, peuvent se tourner vers le diurnal qui exclut juste l'office de nuit.

Suite à Vatican II, les dominicains abandonnèrent leur bréviaire (Breviarium Ordinis Praedicatorum) pour adopter les livres romains de la nouvelle Liturgie des Heures alors que les chartreux gardèrent le leur (Breviarium sacri Ordinis Cartusiensis) tout en y apportant progressivement des modifications afin de se rapprocher du romain. Quant aux cisterciens, bien qu'ils aient adopté le rite romain de 1969 pour la messe, ils ont gardé leur Breviarium cisterciense moyennant quelques nouveautés.

Bréviaire est le terme surtout utilisé par le christianisme occidental; il en existe d'autres, pour les chrétiens dits orientaux, tels que le Spoutnik (« compagnon de voyage ») pour l'Église orthodoxe russe.

Organisation de la liturgie des Heures (bréviaire)

La liturgie des Heures s'articule comme le Missel romain. Ainsi dans le bréviaire, on trouve :

- le temporal qui comprend les offices des dimanches, des solennités et fêtes, des féries du temps ordinaire réparties en semaines I, II, III et IV ; des temps de l'Avent, de Noël, du Carême et du temps pascal.

- le sanctoral qui comprend les textes propres prévus pour la fêtes des saints.

Le bréviaire contient toutes les heures que le clerc ou le religieux qui s'est engagé à prier l'office divin doit chanter ou réciter. Chaque heure contient un ou plusieurs psaumes à réciter, ainsi qu'une hymne et l'oraison du jour, qui est généralement l'oraison d'ouverture de la messe du jour.

La constitution Sacrosanctum Concilium du concile Vatican II a demandé que la priorité soit donnée à une célébration communautaire, dès que cela est possible.

Notes et références

- (en)https://books.google.fr/books?id=PJq99gHwL88C&pg=PA71 Père Gabriel Diaz Patri, Poetry in the Latin Liturgy

- voir Introduction au bréviaire latin-français, éditions Labergerie, 1934, par le P. Hogueny, OP, sur le site Salve Regina

Annexes

Bibliographie

- Aquinata Böckmann, « Bibliographia : Liturgia Horarum in Generale », en ligne : Bibliography : Liturgia Horarum in Generale / Liturgy of the Hours in General by A. Böckmann OSB.

- Isabelle-Marie Brault, Célébrer la splendeur de Dieu. De Liturgia horarum à Liturgie des heures, Chambray-les-Tours, 1997.

- Arnaud Join-Lambert, La liturgie des Heures par tous les baptisés. L’expérience quotidienne du mystère pascal, Leuven : Peeters, 2009 (collection Liturgia condenda 23) 353 p. (ISBN 978-90-429-2121-4).lien vers l'éditeur

- Aimé-Georges Martimort, « La prière des Heures », dans La Liturgie et le temps, Paris, coll. « L’Église en prière, 4 », 1983, p. 169-294.

- Vincenzo Raffa, « Liturgie des Heures », dans Dictionnaire encyclopédique de la Liturgie, 1 (1992), p. 641-658.

- Aimon-Marie Roguet, « Commentaire de la Présentation générale de la Liturgie des Heures », dans La Prière du temps présent pour le peuple chrétien, Paris, 1971, p. 101-192.

- Olivier-Marie Sarr, In omni tempore (Ps 32,2). La liturgie des Heures et le temps : louange quotidienne et ouverture vers l’éternité, Rome, Pontificio Ateneo Anselmo, 2014 (Studia anselmiana 162 ; Analecta liturgica 32) 446 p.

- Robert Taft, La Liturgie des Heures en Orient et en Occident. Origine et sens de l’Office divin, Turnhout, coll. « Mysteria, 2 », 1991.

- Pierre Batiffol, Histoire du bréviaire romain (éd. 1893), Éd. Hachette Livre BnF, 2012, 371 P., (ISBN 2-0126-7036-9)

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Le bréviaire sur le site Liturgie & Sacrements

- Histoire du bréviaire par Dom Suitbert Bäumer, traduit par Dom Réginald Biron, t. 1, 1905