Siège de Paris (1429)

Le siège de Paris est entrepris en 1429 par les troupes françaises du roi Charles VII, sous l'impulsion notable de Jeanne d'Arc, en vue de prendre la cité tenue par les alliés anglo-bourguignons. Les troupes royales ne parviennent pas à entrer dans Paris, défendue par le gouverneur Jean de Villiers de L'Isle-Adam et le prévôt Simon Morhier.

| Date | - |

|---|---|

| Lieu | Paris |

| Issue | Échec français |

| 10,000 hommes | 3,000 hommes |

| 500 morts 1,000 blessés |

Batailles

- Chronologie de la guerre de Cent Ans

- Orléans (1428-29)

- Journée des Harengs (1429)

- Loire (1429)

- Jargeau (1429)

- Meung-sur-Loire (1429)

- Beaugency (1429)

- Patay (1429)

- Troyes (1429)

- Chevauchée vers Reims (1429)

- Montépilloy (1429)

- Paris (1429)

- Laval (1429)

- Saint-Pierre-le-Moûtier (1429)

- La Charité-sur-Loire (1429)

- Compiègne (1430)

- Torcy (1430)

- Château-Gaillard (1430)

- Clermont-en-Beauvaisis (1430)

- Lagny (1432)

- Gerberoy (1435)

- Paris (1435-36)

- Calais (1436)

- Pontoise (1441)

- Tartas (1441-42)

- Dieppe (1442-43)

- Normandie (1449-50)

- Fougères (1449)

- Verneuil (1449)

- Rouen (1449)

- Formigny (1450)

- Caen (1450)

- Male Jornade (1450)

- Bordeaux (1451-52)

- Martignas (1453)

- Castillon (1453)

- Bordeaux (1453)

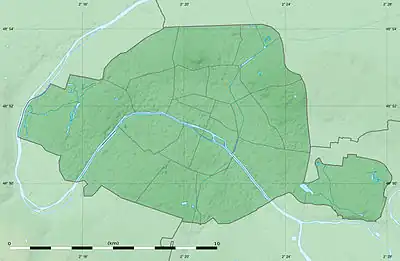

| Coordonnées | 48° 51′ 24″ nord, 2° 21′ 07″ est | |

|---|---|---|

|

|

Préambule

.jpg.webp)

Après la prise de Paris par Henri V d'Angleterre en 1420, l'administration anglaise se montre favorable aux bourgeois de Paris, en confirmant leurs anciens privilèges et en accordant même de nouveaux.

Les Parisiens ont accepté les Anglais surtout par haine de Charles VII et du parti Armagnac qu'ils estiment menacer les nombreuses libertés obtenues par la ville au fil des siècles.

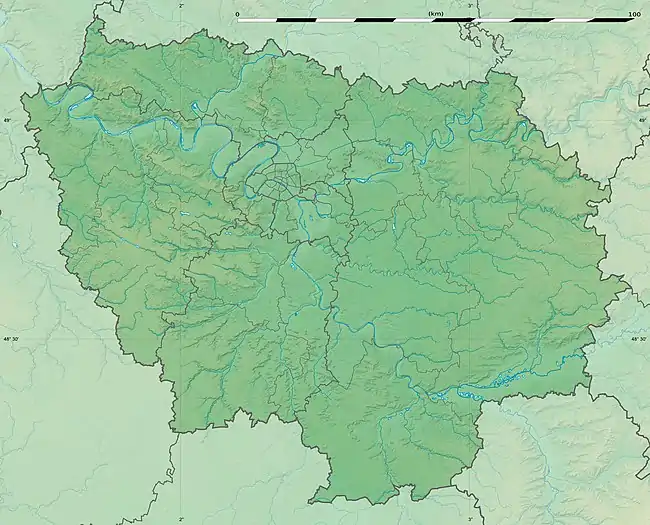

Après la bataille de Montépilloy, le , Jeanne d'Arc et le duc Jean II d'Alençon prennent Saint-Denis, ville située au nord de Paris.

Le , Charles VII signe la trêve de Compiègne qui excepte de l'armistice Saint-Denis, déjà pris, Saint-Cloud, Vincennes, Charenton et Paris[1].

Le siège

.jpg.webp)

Début septembre, Charles VII établit son camp vers la butte Saint-Roch[2].

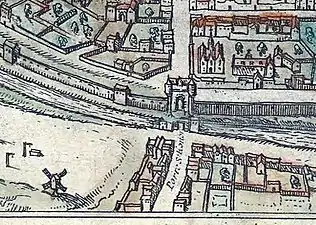

Le , Jeanne d'Arc accompagnée des ducs d'Alençon et de Bourbon, des comtes de Vendôme et de Laval, de Gilles de Rais, Lahire et de leurs troupes, loge dans le village de la Chapelle. Après avoir effectué pendant plusieurs jours des reconnaissances et des escarmouches sur diverses portes de Paris, la Pucelle prie dans la chapelle Sainte-Geneviève.

Après une nuit de repos au château de Monceau, au petit matin du jeudi , Jeanne d'Arc, le duc d'Alençon ainsi que les maréchaux Gilles de Rais et Jean de Brosse de Boussac partent du village de La Chapelle pour donner l'assaut à la porte Saint-Honoré. Jeanne d'Arc fait installer des couleuvrines sur la butte Saint-Roch pour soutenir l'attaque[3] - [4].

Les Parisiens, croyant que les Armagnacs veulent détruire la ville de fond en comble, font une vigoureuse défense. Tentant de franchir le fossé en eau devant la porte[n 1], Jeanne d'Arc est blessée d'un carreau d'arbalète à la cuisse[6].

Jeanne est ramenée à son logis de La Chapelle. Bien qu'elle ait souhaité reprendre l'attaque de Paris, le roi donne ordre de se replier sur l’abbaye de Saint-Denis. Après 4 heures d'assaut, le roi sonne la retraite.

.jpg.webp) Jeanne d'Arc cassant son épée en réprimandant des filles à soldats lors du siège de Paris. Toile de Joseph Van Lerius, vers 1860.

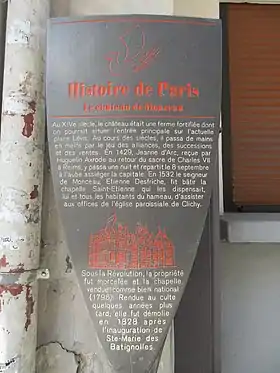

Jeanne d'Arc cassant son épée en réprimandant des filles à soldats lors du siège de Paris. Toile de Joseph Van Lerius, vers 1860. Plaque commémorative sise rue Saint-Honoré au niveau des n°161-163.

Plaque commémorative sise rue Saint-Honoré au niveau des n°161-163.

Bilan

La ville n'étant défendue que par 2 000 Anglais environ[2], c'est bien la population parisienne, commandée par le prévôt Simon Morhier et le gouverneur Jean de Villiers de L'Isle-Adam, qui force le roi de France à la retraite.

Ayant échoué par la force, Charles VII cherche à prendre la ville autrement. En 1430, il fomente un complot qui, découvert par les Anglais, échoue et fait périr six Parisiens sur l'échafaud[2].

Notes et références

Notes

- Il s'agit d'un fossé à sec de près de trois mètres de profondeur par endroits, qui renforce le grand fossé rempli d'eau protégeant l'enceinte de Charles V[5].

Références

- Lefèvre-Pontalis 1885, p. 5-15.

- Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle volume 12

- Paris, le guide vert, Éditions Michelin, (ISBN 2-06-700352-6)

- « Histoire de Paris depuis le temps des Gaulois jusqu'à nos jours », sur inlibroveritas.net (consulté le ).

- Couget 1925, p. 22.

- Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France, édition établie par Auguste Vallet de Viriville, tome I, p. 109, Paris, Pierre Jannet, 1858. Une plaque se trouve au mitoyen des nos 161 et 163 de la rue Saint-Honoré, due au sculpteur Maxime Real del Sarte ; une seconde plaque identique se trouve dans la cour du no 15 de la rue de Richelieu, à l'emplacement où Jeanne fut blessée

Sources primaires

- Colette Beaune ( éd.), Journal d'un bourgeois de Paris, Paris, Librairie générale française, coll. « Lettres gothiques » (no 4522), , 539 p. (ISBN 2-253-05137-3, présentation en ligne).

- Auguste Longnon ( éd.), Paris pendant la domination anglaise (1420-1436) : documents extraits des registres de la Chancellerie de France, Paris, Honoré Champion, , XXIII-374 p., in-8 (lire en ligne).

Bibliographie

- Gaston du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. II : Le roi de Bourges, 1422-1435, Paris, Librairie de la société bibliographique, , 667 p. (lire en ligne).

- Germain Lefèvre-Pontalis, « Un détail du siège de Paris par Jeanne d'Arc », Bibliothèque de l'École des chartes, Paris, Librairie d'Alphonse Picard, t. XLVI, , p. 5-15 (lire en ligne).

- Henri Couget (chanoine), Jeanne d'Arc devant Paris, Paris, Éditions Spes, , 182 p., in-8 (lire en ligne).

- Guy Llewelyn Thompson, « Le régime anglo-bourguignon à Paris : facteurs idéologiques », dans La « France anglaise » au Moyen Âge : actes du 111e Congrès national des sociétés savantes, Poitiers, 1986, Section d'histoire médiévale et de philologie, Paris, Éditions du CTHS, , 586 p. (ISBN 2-7355-0136-1), p. 53-60.

- (en) Guy Llewelyn Thompson, Paris and its People under English Rule : the Anglo-Burgundian Regime, 1420-1436, Oxford, Clarendon Press, coll. « Oxford Historical Monographs », , 296 p. (ISBN 978-0-19-822159-3, présentation en ligne).

- Anne Grondeux, « La présence anglaise en France : les Anglais dans la vallée de la Seine sous la régence du duc de Bedford (1422-1435) », Journal des savants, Paris, de Boccard, , p. 89-109 (ISSN 0021-8103, lire en ligne).

- Jean Favier, « Occupation ou connivence ? Les Anglais à Paris (1420-1436) », dans Jacques Paviot et Jacques Verger (dir.), Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l'honneur de Philippe Contamine, Paris, Presses de l'université de Paris-Sorbonne (PUPS), coll. « Cultures et civilisations médiévales » (no 22), (ISBN 2-84050-179-1), p. 239-260.

- Philippe Contamine, Olivier Bouzy et Xavier Hélary, Jeanne d'Arc. Histoire et dictionnaire, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1214 p. (ISBN 978-2-221-10929-8), « PARIS (ÎLE-DE-FRANCE) », p. 902-904.

- Olivier Bouzy, Jeanne d'Arc en son siècle, Paris, Fayard, , 317 p. (ISBN 978-2-213-67205-2, présentation en ligne).