Rue de Richelieu

La rue de Richelieu est une longue rue du centre de Paris, qui va du cœur du 1er arrondissement au nord du 2e arrondissement.

1er, 2e arrts Rue de Richelieu

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 1er 2e | |

| Quartiers | Palais-Royal Vivienne |

|

| Début | Place Colette place André-Malraux |

|

| Fin | Boulevard Montmartre boulevard Haussmann boulevard des Italiens |

|

| Morphologie | ||

| Longueur | 900 m | |

| Largeur | 12 m | |

| Historique | ||

| Création | , | |

| Ancien nom | rue Royale (1633) rue de Richelieu rue de la Loi (1793-1806) |

|

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 8201 | |

| DGI | 8212 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation et accès

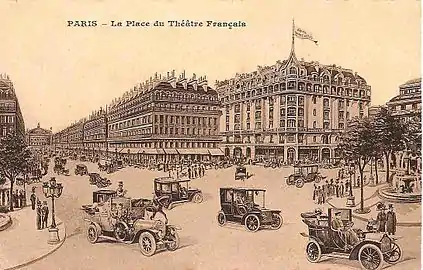

Elle part de l'espace formé par la place Colette et la place André-Malraux, là où se trouve la Comédie-Française, et se termine à la jonction des grands boulevards, où elle est prolongée par la rue Drouot.

La rue de Richelieu est desservie par les stations de métro de la ligne 1 Palais Royal - Musée du Louvre, ligne 3 Bourse à proximité, et ligne 8 Richelieu - Drouot, ainsi que par plusieurs lignes du réseau de bus RATP (39, 48 et 67) sur toute sa longueur et les lignes 20, 74 et 85 dans sa partie nord.

Origine du nom

La rue de Richelieu doit son nom au cardinal de Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII. Cette rue a été ouverte en 1633 entre la rue des Petits-Champs et la porte Richelieu construite sur les nouveaux remparts constitués par l'enceinte de Louis XIII[1]. Elle est concomitante de l'extension par le cardinal de Richelieu du palais Cardinal, actuel Palais-Royal[2].

Cette rue prit successivement les noms de :

- « rue Royale » à son ouverture en 1633 ;

- « rue de Richelieu » peu de temps après ;

- « rue de la Loi » à partir de 1793, sous la Révolution qui s'attacha à bannir les odonymes d'Ancien Régime et religieux ;

- « rue de Richelieu » à nouveau depuis 1806, au moment de l'abandon du calendrier républicain par Napoléon.

Historique

Le , un arrêt royal de Louis XIII ordonne l'ouverture d'une nouvelle rue menant vers la nouvelle porte Richelieu (située juste au sud du croisement avec la rue Neuve des Fossés Montmartre, actuelle rue Feydeau) à l'emplacement d'une partie de l'enceinte de Charles V rasée après la construction d'une nouvelle muraille, dite « enceinte des Fossés jaunes[1] ». La rue se prolonge au-delà des murs par un chemin qui mène vers la ferme de la Grange-Batelière, dans le faubourg Richelieu[3].

Le cardinal de Mazarin se fait aménager un palais au nord de la rue des Petits-Champs, afin de loger ses collections d'objets d'art (actuel quadrilatère Richelieu de la Bibliothèque nationale de France). L'hôtel de Nevers, situé rue de Richelieu, est rattaché à l'hôtel Tubeuf, à l'angle de la rue des Petis-Champs et de la rue Vivienne, par une aile sur la rue de Richelieu, et par deux galeries superposées construites par François Mansart entre 1644 et 1645[4]. Le palais abrite notamment les collections de la bibliothèque Mazarine avant son transfert au collège des Quatre-Nations, de l'autre côté de la Seine, après la mort de Mazarin.

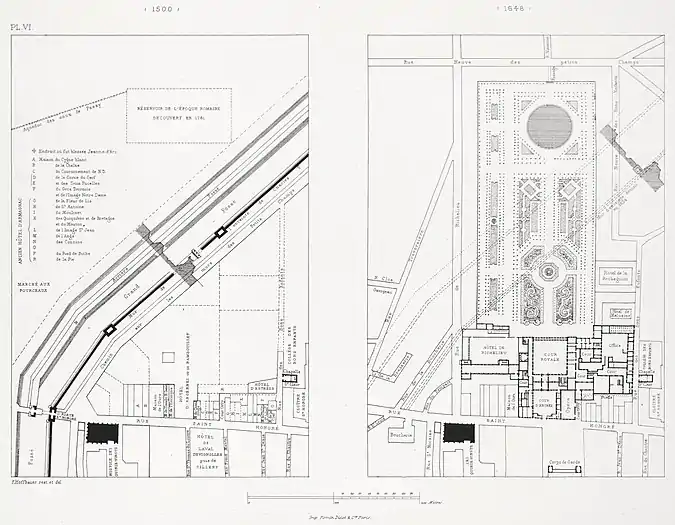

Ancien tracé de l'enceinte de Charles V sur la rue de Richelieu et ses abords vers 1648.

Ancien tracé de l'enceinte de Charles V sur la rue de Richelieu et ses abords vers 1648.

De 1668 à 1705, l'enceinte de Louis XIII est rasée et les remparts sont déplacés plus au nord, sous la forme d'un large boulevard de terre bordé d'ormes, le « Nouveau-Cours » (actuels Grands Boulevards). La porte Richelieu est rasée en 1701. Le , un arrêt du conseil d'État du roi ordonne le prolongement de la rue Richelieu entre l'actuelle rue Feydeau et les Grands Boulevards[5].

À l'extrémité de la rue ainsi prolongée, le financier Pierre Crozat (1661-1740) se fait construire, en 1706, un hôtel particulier[6] (nos 91/95), prenant ainsi le relais de Richelieu et Mazarin, grands argentiers, qui avaient successivement occupé la partie méridionale et la partie centrale de l'actuelle rue[7] - [8].

Au XVIIIe siècle, l'ancien palais de Mazarin abrite la Bourse de Paris ainsi qu'à partir de 1721 les collections de la Bibliothèque royale, ancêtre de la Bibliothèque nationale de France. En 1868, Henri Labrouste reconstruit totalement l'aile de la bibliothèque donnant sur la rue Richelieu.

En 1779, l'hôpital des Quinze-Vingts, qui se trouvait rue Saint-Honoré, dans l'axe de la rue de Richelieu, est transféré rue de Charenton. Le bâtiment est alors détruit et la rue de Richelieu est prolongée au sud par la rue de Rohan.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans la partie nord de la rue, au-delà de la Bibliothèque — alors impériale —, se trouvaient de nombreux ateliers et boutiques de confection, notamment pour dames. Des magasins d'étoffes de luxe s'installent alors rue de Richelieu : Au Persan au no 78, la Compagnie des Indes au no 80 , Rosset et Normand aux nos 82-84[9].

Durant les Trois Glorieuses (1830), la voie est le théâtre d'affrontement entre les insurgés et la troupe.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Un nombre important d'immeubles de la rue de Richelieu font l'objet de protections patrimoniales, soit au titre des monuments historiques, soit au titre du plan local d'urbanisme[10].

- Vues de la rue

Façade de la Comédie-Française (salle Richelieu).

Façade de la Comédie-Française (salle Richelieu). Rue de Richelieu, côté place André-Malraux.

Rue de Richelieu, côté place André-Malraux. Rue de Richelieu, côté carrefour Richelieu-Drouot.

Rue de Richelieu, côté carrefour Richelieu-Drouot.

1er arrondissement

- La Comédie-Française ou Théâtre-Français, place Colette.

- No 8 : ancienne boutique Fauré Le Page, célèbre arquebusier parisien qui distribua des armes à la foule lors de la révolution de 1830 (alors boutique Lepage, installée au no 2) ;

- le même bâtiment accueillait également le Royal Palace Hôtel qui ouvrit ses portes en 1909 et qui, après avoir été exploité sous l'enseigne Citadines, porte le nom La Clef Louvre depuis 2016[11].

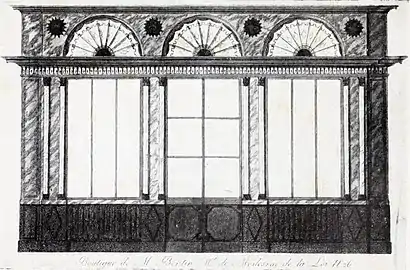

Ancienne boutique Fauré Le Page, 8, rue de Richelieu.

Ancienne boutique Fauré Le Page, 8, rue de Richelieu.

Vue du Royal Palace Hôtel, depuis la rue Saint-Honoré.

Vue du Royal Palace Hôtel, depuis la rue Saint-Honoré.

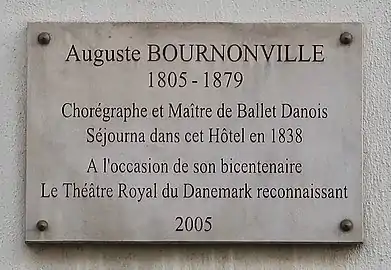

- No 12 : restaurant chinois Davé, entre 2001 et 2017 (auparavant 39, rue Saint-Roch), qui accueille de nombreuses stars françaises et américaines[12] ; et hôtel Montpensier. Le chorégraphe danois Auguste Bournonville séjourna à cette adresse en 1838[13].

- No 15 : avec le no 17, une des premières maisons édifiées du côté des numéros impairs de la rue ; immeuble habité par Jules Grévy[14]. Un cadran solaire orné d'une frise figure dans la cour du no 15. En 2015, le no 17 fait l'objet d'importants travaux de rénovation, selon le procédé du façadisme, et un hôtel-boutique y ouvre en 2016[15].

Plaque au no 12.

Plaque au no 12. No 15.

No 15.

- No 20 : porte et façade.

No 20.

No 20.

- No 21 : hôtel Dodun,

Inscrit MH (1925, 1946)[16]. Il est aujourd'hui occupé par des HLM.

Inscrit MH (1925, 1946)[16]. Il est aujourd'hui occupé par des HLM.

No 21.

No 21.

- No 23 : dans l'entre-deux-guerres, l'immeuble était occupé par l'hôtel de Bretagne et d'Orléans. Les blasons de la région et de la ville sont toujours visibles au-dessus de la porte d'entrée en 2018.

- No 26 : Rose Bertin habitait au premier étage en 1789[17] et avait sa boutique au rez-de-chaussée. Elle venait d'aménager cette boutique, précédemment installée à l'enseigne Le Grand Mogol, rue du Faubourg-Saint-Honoré (depuis 1770).

No 26, alors boutique de Rose Bertin.

No 26, alors boutique de Rose Bertin.

- No 27 : Agostina Segatori, modèle pour peintre, y ouvrit dans le début des années 1880 son premier restaurant Au Tambourin, qu'elle ferma au début de l'année pour en ouvrir un second sous le même nom en au 62, boulevard de Clichy. De ce premier établissement est conservée une affiche de Jules Chéret pour sa réclame[18] - [19].

- Nos 28 et 28 bis : ancien hôtel meublé de Londres. La façade et les balcons de l'hôtel actuel sont classés. No 28,

Inscrit MH (1975)[20].

Inscrit MH (1975)[20].

No 28.

No 28.

- No 31 : siège de la Ligue nationale contre l'athéisme à la fin du XIXe siècle.

- No 32 : hôtel particulier de quatre étages construit sous Louis XIV. Il a été surélevé de deux étages sous combles ultérieurement. Des sociétaires de la Comédie française y ont logé aux XXe et XXIe siècles.

- No 38 : emplacement de la fromagerie Tachon[21].

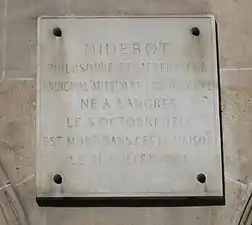

- No 39 : une plaque commémorative figure sur la maison où est mort Denis Diderot[22] en 1784. Ensemble de deux hôtels bâtis à partir de 1663 pour Antoine Le Menestrel, conseiller du Roi,

Inscrit MH (1996)[23].

Inscrit MH (1996)[23].

No 39 en 1906, photographie d'Eugène Atget.

No 39 en 1906, photographie d'Eugène Atget. Maison où est mort Denis Diderot.

Maison où est mort Denis Diderot. Plaque de cette maison.

Plaque de cette maison.

- Au niveau de la place Mireille, au carrefour avec la rue Molière, se situe la fontaine Molière, comportant une statue de l'auteur éponyme.

La fontaine Molière vue de la rue de Richelieu.

La fontaine Molière vue de la rue de Richelieu. Plaque au no 43.

Plaque au no 43.

- No 40 : immeuble de rapport néo-classique construit vers 1769-1770 à l'emplacement de la maison où est mort Molière en 1673,

Inscrit MH (2003)[24]. Un panneau Histoire de Paris y est installé.

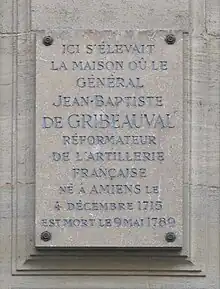

Inscrit MH (2003)[24]. Un panneau Histoire de Paris y est installé. - No 43 : emplacement de la maison où est mort le réformateur de l'artillerie française Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval en 1789. Une plaque commémorative lui rend hommage.

- No 47 : un restaurant pour dames seules s'y trouvait vers 1900[21].

- No 50 : immeuble édifié en 1738 par Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne pour Louise-Madeleine de La Motte, mère d'Antoinette Poisson, future Madame de Pompadour [21].

- No 52 : entrée du passage de Beaujolais depuis 1822. Le marquis de Rochegude rapporte en 1910 la rumeur selon laquelle, dans sa jeunesse, Napoléon Bonaparte aurait logé au quatrième étage de l'immeuble sis à cette adresse avant l'ouverture du passage, mais il n'est pas en mesure de le démontrer[25].

- No 56 : immeuble d'angle, il est le seul encore debout de ceux construits sur le domaine du cardinal de Richelieu, vers 1655-1660. Dans les années 1790, la librairie de la veuve Gorsas y est établie[26]. Du XIXe siècle aux années 1970, il a abrité un hôtel, qui s'étendait à l'immeuble contigu sur la rue des Petits-Champs[27]. Fusionné avec son voisin sur la rue de Richelieu sur l'atlas de Jacoubet en 1827, l'immeuble d'angle porte le no 54[28]. Cette confusion obligea par la suite à créer le no 58 bis pour l'hôtel de Nevers. Les garde-corps d'époque Louis XV des deux premiers étages sont signalés au titre des protections patrimoniales arrêtées par le PLU[29].

2e arrondissement

- No 58 : hôtel Mazarin (actuel site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France[30]),

Classé MH (1983)[31].

Classé MH (1983)[31]. - No 59 : le peintre Robert Lotiron (1886-1966) y est né.

- No 58 bis : hôtel de Nevers, seul vestige d'un hôtel beaucoup plus grand construit en 1646,

Inscrit MH (1992)[32].

Inscrit MH (1992)[32].

- No 61 : Stendhal y réside entre 1822 et 1823 ; une plaque lui rend hommage.

- No 62 : immeuble très ornementé de la fin du XIXe siècle. Dans les années 1960, il abritait les bureaux de l'agence de publicité Havas[21], lesquels se trouvaient ainsi à proximité de ceux de l'Agence France-Presse (place de la Bourse), autre entité issue de la scission de ce qu'était jusqu'en 1940 l'Agence Havas.

- No 63 : immeuble occupé par l'hôtel Malte. Le révolutionnaire Simón Bolívar habita cet hôtel en 1806 ; une plaque lui rend hommage. En 1813, c'est l'exilé Sebastián Miñano qui y logeait. Le général argentin Conrado Villegas est mort dans l'hôtel le . Rufino José Cuervo y habita en 1904 .

- No 65 : site de l'École nationale des chartes[33].

- No 69 : immeuble construit sur les plans des architectes Alexandre Maistrasse et Berger en 1904, à l'angle de la rue Rameau. À cet emplacement a été construit après l'ouverture de la rue Rameau, en 1792, un hôtel meublé qui s'est appelé successivement Lhéritier (1797), de Ligurie (1799-1803), Richelieu (1805), Languedocien (1809-1815), puis de Valois à partir de 1827. Maximin Isnard y loge sous la Restauration, ainsi que Stendhal et Giuditta Pasta, en . Stendhal y a écrit Promenades dans Rome et Le Rouge et le Noir. Louis-Armand-Alexandre Cœuret de Nesle, député du Cher, y logeait en 1861, ainsi qu'Antoine Romagnesi[34].

- No 69 bis : square Louvois, aménagé en 1836 à l'emplacement du théâtre de l'Opéra qui avait été fermé à la suite de l'assassinat du duc de Berry commis devant l'entrée latérale de la rue Rameau, le . Il a été ensuite démoli. C'est en se rendant à une représentation de La Création de Joseph Haydn dans ce théâtre, le , que Napoléon Bonaparte a été l'objet de l'attentat de la rue Saint-Nicaise[35]. Dans ce square est érigée une stèle dédiée aux enfants non scolarisés de l'arrondissement assassinés à Auschwitz durant la Shoah. Les allées du jardin, accessibles depuis la rue de Richelieu, se nomment allée Andrée-Jacob et allée Éveline-Garnier, en mémoire des deux résistantes.

- No 71 : adresse de la Société française de photographie.

- No 78 : ancien siège de la librairie de René Pincebourde.

- De sa construction en 1685 à sa démolition en 1736, l'hôtel Ménars (ancien hôtel de Grancey) était situé entre les nos 77-79 rue de Richelieu, le no 1 rue Ménars et les nos 2 à 8 rue Saint-Augustin.

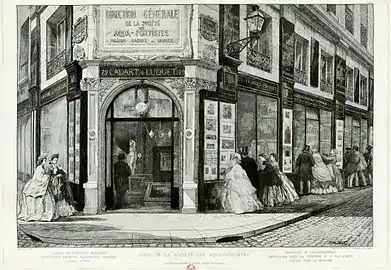

- No 79 : immeuble haussmannien formant angle avec la rue Ménars, ancien siège de la Société des aquafortistes fondée en 1862 par Alfred Cadart et Luquet[36].

Siège de la Société des aquafortistes, au no 79.

Siège de la Société des aquafortistes, au no 79.

- No 80 : le magasin Compagnie des Indes s'y trouvait, s'étendant de la rue Feydeau à la rue de la Bourse. Il y était vendu des cachemires et des dentelles[37].

- Nos 81-83 : immeubles de bureaux dit « Cardinal », appartenant à la Société foncière lyonnaise, ayant fait l'objet d'un programme de réhabilitation de grande ampleur entre 2013 et 2015[38]. Le no 83 est l'emplacement de la maison où vécut La Malibran[21].

- No 85 ? , en tout cas « vis-à-vis la rue Feydeau », habita François Baudon (né à Fontainebleau le et mort à Paris le ), fermier général de 1756 à 1779. Il fait partie des soixante-cinq fermiers généraux ayant contribué à l'édition dite des « Fermiers généraux » des Fables de La Fontaine par Joseph Gérard Barbou en 1762[39].

- No 87 : Hoffman & Barthe, tailleur d'habits (en 1834).

- Immeubles de bureaux, ancien siège des AGF, devenu le siège français d'Allianz lors du rachat des premières, construit en 1979. Il sera démoli et reconstruit au cours d'un chantier de trois ans à partir de 2015[40].

- No 89 : Arnoux, tailleur d'habits (vers 1830-1840).

- Nos 91-93-95 : immeubles

Inscrit MH (1975)[41].

Inscrit MH (1975)[41].

— Dans les premières années du XVIIIe siècle, l'emplacement était occupé (du sud au nord) premièrement par un terrain nu appartenant au maître-tonnelier Edme Dufour, deuxièmement par une maison composée d'une boutique et d'une chambre à l'étage, propriété de Denis Bourgoin, seigneur en partie de la Grange-Batelière, qui la loua au maître-menuisier Pierre Saury, et troisièmement par un autre terrain nu qu'Angélique-Marie du Breuil, épouse de l'ex-commissaire de la marine Jean Le Clerc, tenait de sa mère. À ces trois terrains, respectivement acquis en 1702, 1706 et 1703 par le financier Pierre Crozat (1661-1740), celui-ci en ajouta un quatrième « quelque peu marécageux » situé plus à l'ouest, l'ensemble totalisant alors une surface de 17 000 mètres carrés.

—L'hôtel Crozat de la rue de Richelieu, plus tard dénommé hôtel de Choiseul, que l'architecte Jean-Sylvain Cartaud bâtit pour Pierre Crozat sur cet emplacement en 1706 et dont la décoration fut confiée à Gilles-Marie Oppenord et Charles de La Fosse passa en 1740 par donation à son neveu Louis-François Crozat puis, en 1754 par héritage, à la seconde fille de celui-ci, Louise-Honorine, mariée depuis 1750 à Étienne-François, comte de Stainville, futur duc de Choiseul.

L'hôtel de Choiseul fut loti et acheté en 1782 par une compagnie d'assurances qui y fit construire en 1788 47 maisons. - No 92 : en 1839, un officier autrichien, August Zang, a ouvert la Boulangerie viennoise, qui vit l'apparition du croissant en France.

- Nos 95-99 : entrée du passage des Princes,

Inscrit MH (1986)[42]. À hauteur du no 95 (à l'époque no 101) se trouvait autrefois l'hôtel des Patriotes. Pendant la Terreur, de 1792 à 1794, l'ambassadeur Gouverneur Morris y cacha des réfugiés[43].

Inscrit MH (1986)[42]. À hauteur du no 95 (à l'époque no 101) se trouvait autrefois l'hôtel des Patriotes. Pendant la Terreur, de 1792 à 1794, l'ambassadeur Gouverneur Morris y cacha des réfugiés[43]. - No 96 : emplacement du restaurant Le Gauclair.

- No 97 : hôtel de l'Europe et des Princes,

Inscrit MH (1990)[44].

Inscrit MH (1990)[44]. - nos 98-100-102 : ancien restaurant du Journal,

Classé MH (1990)[45], siège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Classé MH (1990)[45], siège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). - No 99 : hôtel construit en 1719 pour Terray de Rozières, annexe de l'hôtel meublé de l'Europe au XIXe siècle,

Inscrit MH (1990)[46].

Inscrit MH (1990)[46]. - No 100 : siège du Journal à la Belle Époque, puis de L'Aurore[21] à partir de 1954, qui y avait déjà son imprimerie au temps où le journal était installé rue Louis-le-Grand. Édifié à l'emplacement d'une maison de rapport réalisée en 1738 par Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne sous le nom de Joseph Richard, chapelain ordinaire du roi.

- No 101 : hôtel particulier construit en 1725 pour François Terray de Rozières,

Inscrit MH (1990)[47], ancien premier médecin de la duchesse d'Orléans, princesse palatine (décédée en 1722).

Inscrit MH (1990)[47], ancien premier médecin de la duchesse d'Orléans, princesse palatine (décédée en 1722). - No 104 : école de culture physique et de boxe, l'« Académie Maitrot[48] ».

- No 106 : on y trouvait au XIXe siècle le très aristocratique « salon des Étrangers » dont Talleyrand fut membre[49].

- Nos 110-112 (angle avec le boulevard Montmartre) : emplacement du Café Frascati. Honoré de Balzac habita l'immeuble construit là en 1837[21]. Siège du journal L'Humanité de 1904 à 1909. Auparavant, au moins entre 1895 et 1903, le n°112 avait été le siège du journal contre-révolutionnaire Soleil[50].

Hôtel de Nevers au no 58 bis.

Hôtel de Nevers au no 58 bis. La Boulangerie viennoise, au no 92, en 1909.

La Boulangerie viennoise, au no 92, en 1909. Immeuble du no 106.

Immeuble du no 106.

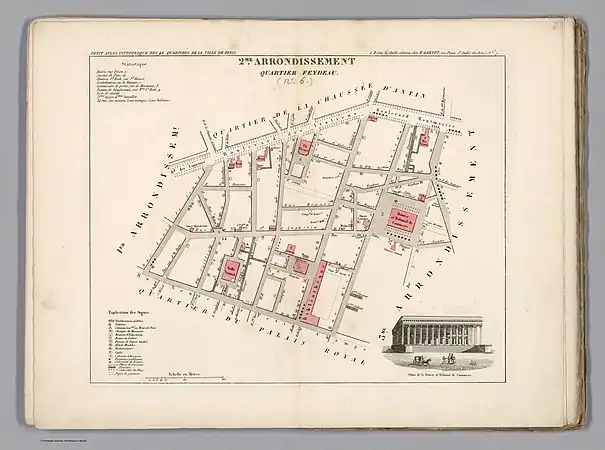

Plan du quartier Feydeau dans l'ancien 2e arrondissement en 1834.

Notes, sources et références

- Adolphe Alphand (dir.), Adrien Deville et Émile Hochereau, Ville de Paris : recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Paris, Imprimerie nouvelle (association ouvrière), (lire en ligne), p. 1.

- Jacques Hillairet, Connaissance du Vieux Paris, Éditions Princesse, 1980 (ISBN 2-85961-019-7).

- Plan d'Albert Jouvin de Rochefort.

- Visite virtuelle de la Bibliothèque nationale de France [lire en ligne].

- Adolphe Alphand (dir.), op. cit., p. 18 [lire en ligne].

- « Immeubles », notice no PA00086075, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Édouard Fournier, Paris démoli, Aubry, 1855, p. 249.

- L'hôtel Crozat de la rue de Richelieu, construit en 1706 pour Pierre Crozat, dont la petite-nièce l'apporta en dot, en 1750, à Étienne-François de Choiseul (d'où la seconde dénomination hôtel de Choiseul), ne doit pas être confondu avec l'hôtel Crozat qu'Antoine Crozat, frère de Pierre, fit bâtir place Vendôme.

- « Rue de Richelieu », vergue.com.

- « Annexe VI du PLU : protections patrimoniales », www.paris.fr.

- Alain Coffre, « Avec The Crest, Ascott regroupe ses résidences les plus luxueuses », businesstravel.fr, 13 avril 2016.

- Simon Liberati, « Un réveillon chez Davé », Vanity Fair, no 42, décembre 2016-janvier 2017, p. 162-171.

- Plaque commémorative sur le façade.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 2, p. 341.

- « Informations sur le chantier », www.soferim.com.

- « Ancien hôtel Dodun », notice no PA00085819, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Bibliothèque historique de la ville de Paris, bibliotheques-specialisees.paris.fr.

- Archives familiales de la famille Segatori aux archives de la ville de Paris.

- (http://autourduperetanguy.blogspirit.com/archive/2010/09/25/temps-0aa44a124c11990cf8fc529867c45fcb.html Autour du Père Tanguy).

- « Immeuble mauresque », notice no PA00085932, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Paris pittoresque (3e numéro), Le Crapouillot, no 57 (dans la numérotation de la première série d'après-guerre), juillet 1962, p. 37.

- Paul Le Vayer, Recueil des inscriptions parisiennes : 1881-1891, Paris, Imprimerie nouvelle, , 328 p. (lire en ligne), p. 163-166. Autre photographie de l'immeuble sur Gallica.

- « Immeubles (anciens établissements Bricard) », notice no PA75010002, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Immeuble », notice no PA75010013, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Félix de Rochegude, Promenade dans toutes les rues de Paris. 1er arrondissement, Hachette, 1910, p. 110, lire en ligne.

- Paul Delalain, L'Imprimerie et la librairie à Paris de 1789 à 1813, Librairie Delalain frères, 1899, p. 90, lire en ligne.

- Jacques Hillairet, La Rue de Richelieu, Librairie Delamain, Éditions de Minuit, 1966, p. 145.

- Feuille 23 de l'atlas de Jacoubet, voir l'image 21 en ligne.

- Textes du plan local d'urbanisme. Annexe VI : protections patrimoniales, next.paris.fr.

- Bibliothèque nationale de France, site Richelieu sur Structurae.

- « Bibliothèque Nationale de France », notice no PA00086009, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ancien hôtel de Nevers », notice no PA00086031, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Restructuration du quadrilatère Richelieu », www.oppic.fr.

- Jacques Hillairet, La rue de Richelieu, p. 59.

- Jacques Hillairet, La rue de Richelieu, p. 59, 63-66.

- Notice bibliographique, BNF, catalogue.bnf.fr.

- « Photo de la rue de Richelieu par Charles Marville », vergue.com.

- AFP, « L'immeuble de bureaux “Cardinal” est en travaux, pas vacant (SFL) », lexpansion.lexpress.fr, 5 novembre 2012.

- « Les Fermiers généraux des Contes », histoire-bibliophilie.blogspot.fr, mars 2013.

- Laurence Boccara, « Scénarios ouverts pour le “87, rue de Richelieu” » », lesechos.fr, 12 mars 2014.

- « Immeubles », notice no PA00086075, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Passage des Princes (no 7 à 17, 23, 25) », notice no PA00086091, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Lieux de mémoire américains à Paris », sur usembassy.gov (consulté le ).

- « Immeuble, anciennement hôtel de l'Europe et des Princes », notice no PA00086095, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ancien restaurant du Journal », notice no PA00086092, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Immeuble », notice no PA00086096, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ancien hôtel », notice no PA00086041, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « L'Humanité » du 7 février 1913 sur Gallica.

- Notes de Rose Fortassier dans Honoré de Balzac, La Fille aux yeux d'or, tome V de La Comédie humaine, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade ».

- Selon Charles Maurras qui travailla au Soleil entre 1895 et 1903, dans Lettres de prison, paru en 1958.

Annexes

Bibliographie

- Auguste Vitu, La rue Richelieu depuis sa création dans La maison mortuaire de Molière, Paris, A. Lemerre, 1882, pages 75 à 461.

- Jacques Hillairet, La Rue de Richelieu, Éditions de Minuit, 1966, 219 p.

_-_2021-06-14_-_1.jpg.webp)

.jpg.webp)