Saint-Méen-le-Grand

Saint-Méen-le-Grand [sɛ̃ mɛ̃ lə ɡʁɑ̃] est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne. Son qualificatif « grand » vient du fait que saint Méen (Meven) a fondé là sa cité.

| Saint-Méen-le-Grand | |||||

_Mairie_1.jpg.webp) La mairie. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Ille-et-Vilaine | ||||

| Arrondissement | Rennes | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de Saint-Méen Montauban | ||||

| Maire Mandat |

Pierre Guitton 2020-2026 |

||||

| Code postal | 35290 | ||||

| Code commune | 35297 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Mévennais | ||||

| Population municipale |

4 576 hab. (2020 |

||||

| Densité | 251 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

5 789 hab. (2016[1]) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 11′ 24″ nord, 2° 11′ 23″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 79 m Max. 123 m |

||||

| Superficie | 18,21 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Saint-Méen-le-Grand (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Saint-Méen-le-Grand (commune-centre) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Montauban-de-Bretagne | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.stmeen.fr | ||||

Géographie

Saint-Méen-le-Grand se trouve à 43 km à l'ouest de Rennes sur l'axe Rennes-Saint-Brieuc (66 km), à 62 km au sud de Saint-Malo et à 20 km au nord de la forêt de Paimpont. Elle est à côté de la Route nationale 164 , axe Châteaulin -Rennes mis en 2X2 Voies de Merdrignac à Rennes .

Noter que la prononciation par les résidents est [MIN] comme pour la main et non [Mé-IN]

La ville de Saint-Méen-le-Grand, que par souci de simplification, on appelle Saint-Méen, se situe au cœur de la Bretagne et occupe le centre de la bordure ouest de l'Ille-et-Vilaine, juste en limites de département avec ceux des Côtes-d'Armor et du Morbihan.

Sa situation permet ainsi jusqu'en 2008 le développement de l'industrie et du transport de marchandises.

Communes limitrophes

Accès

- Par la route :

- De Rennes vers Saint-Méen-le-Grand : voie rapide N 12, direction Saint-Brieuc, sortie Saint-Méen-le-Grand : voie rapide N 164 (43 km).

- De Vannes vers Saint-Méen-le-Grand : voie rapide N 166 direction Ploërmel, sortie Ploërmel / Mauron D 766 / D 166 (79 km).

- De Saint-Malo vers Saint-Méen-le-Grand : voie rapide N 137 direction Rennes, sortie Dinan voie rapide, sortie Vannes D 766 (62 km).

- Par le train : Ligne TER Rennes - Lamballe - Saint-Brieuc : Arrêt à Quédillac ou La Brohinière. Le Schéma de Cohérence du Pays de Brocéliande souhaite, dans son projet politique à l'horizon 2020-2030, la réouverture aux voyageurs de la voie ferrée entre Saint-Méen et la Brohinière, aujourd'hui réservée au fret[2]. La gare TGV de Rennes est à moins de 40 minutes.-

- Par le car : Ligne Rennes - Loudéac. Centre gare routière de Rennes

- Aéroport de Rennes Saint-Jacques à moins de 40 minutes.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Caulnes-Edf », sur la commune de Caulnes, mise en service en 1997[9] et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,1 °C et la hauteur de précipitations de 848,4 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Rennes-Saint-Jacques », sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, mise en service en 1945 et à 38 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[13], à 12,1 °C pour 1981-2010[14], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Saint-Méen-le-Grand est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [16] - [17] - [18]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Méen-le-Grand, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[19] et 5 778 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[20] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Méen-le-Grand, dont elle est la commune-centre[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 4 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[22] - [23].

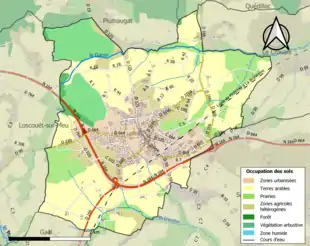

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (68,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (71,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (45,8 %), prairies (13,4 %), zones urbanisées (10,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (10,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (9,7 %), zones agricoles hétérogènes (8,9 %), forêts (1,6 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[25].

Histoire

Étymologie et origines

Saint Méen fut invité par le seigneur Caduon, et revint s’installer à ses côtés. Méen meurt le et figure au calendrier des saints bretons. Le premier tombeau de saint Méen a été déposé dans le cimetière, sous le vitrail du chevet de la chapelle sud du transept dans un tombeau en granit.

Saint-Méen, au croisement de voies romaines, est un des anciens fiefs ecclésiastiques dont l'emplacement fut choisi au XIe siècle par l'abbé Hinguethon.

Révolution française

Lors de la Révolution, la commune se déclare « pour » la République. Cela se manifeste, entre autres, par la participation aux fêtes révolutionnaires, dont la principale est celle célébrant l’anniversaire de l’exécution de Louis XVI, accompagnée d’un serment de haine à la royauté et à l’anarchie, fêtée à partir de 1795[26]. D’autres fêtes sont célébrées : l’anniversaire de la République, chaque à partir de l’an IV[27], et les fêtes de l’Agriculture et de la Reconnaissance, pourtant peu suivies dans le département[28].

Au cours de la Révolution française, la commune porta provisoirement les noms de Méen-la-Forêt et Méen-Libre[29].

Le général Vachot écrit le au Comité de salut public de Segré : « J'ai exterminé et presque entièrement détruit les Chouans qui ravageaient les districts de Broons, Saint-Méen, Montfort, Châteaubourg, Vitré, La Guerche, etc. »[30].

Le XIXe siècle

En 1822, le collège établi dans l'ancienne abbaye de Saint-Méen-le-Grand est transformé en petit séminaire.

De 1878 à 1879 le barde breton Jean-Baptiste Théodore Marie Botrel a vécu chez sa grand-mère à Saint Méen le Grand, dans une chaumine au Parson. Son œuvre en sera profondément marquée.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Méen-le-Grand porte les noms de 107 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale[31].

Le , à Châlons-sur-Marne (Marne), un soldat originaire de Saint-Méen, Louis Ruelleux[32], du 19e bataillon de chasseurs à pied, est fusillé pour l'exemple pour « abandon de poste devant l'ennemi par automutilation » à la suite d'une décision du conseil de guerre de la 4e armée[33].

L'Entre-deux-guerres

En 1918, le nom officiel de la commune est modifié de Saint-Méen en Saint-Méen-le-Grand pour la différencier de la commune de Saint-Méen située dans le Finistère.

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Méen-le-Grand porte les noms de 11 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[31].

L'après-Seconde Guerre mondiale

Trois soldats originaires de Saint-Méen-le-Grand sont morts pendant la guerre d'Indochine : Yves Le Gras[34], Claude Riou[35] et son frère Roger Riou[36].

Héraldique

|

Blason | De gueules à trois écussons d’argent chargés chacun de trois mouchetures d’hermine de sable. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Liste des maires

La mairie fut construite en 1933 (pose de la première pierre en ). Elle ne sera inaugurée que le (en même temps que les bureaux de Poste et Justice de Paix y attenant). Cet hôtel de ville avec son clocheton, inspiré des mairies de Gouda (Pays-Bas) et de Vichy, offre une architecture étonnante (illuminations nocturnes). À l'intérieur de la mairie, une plaque gravée rappelle les années d'enfance du barde breton Théodore Botrel (1865-1925) vécues à Saint-Méen au Parson, chez sa grand-mère Fanchon.

Depuis 1945, sept maires se sont succédé à la tête de la ville :

Enseignement

- École maternelle publique : 1

- École maternelle privée : 1

- École primaire publique : 1

- École primaire privée : 1 (école Saint-Joseph)

- Collège public : 1 (collège Camille-Guerin)

- Collège privé : 1 (collège Notre-Dame)

- Lycée hôtelier privé : 1

- Maison Familiale Rurale : 1

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[39]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[40].

En 2020, la commune comptait 4 576 habitants[Note 7], en stagnation par rapport à 2014 (Ille-et-Vilaine : +5,48 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

La commune est labellisée Village étape depuis 2017.

- Hôtel : 1 /

- Grandes surfaces généralistes (supermarchés) : 3 /

- Distribution spécialisée (meuble, bricolage, jardinage...) : 6 /

- Grandes et moyennes surfaces de discount : 1 /

- Alimentations, épiceries : 1 /

- Boucheries, charcuteries, traiteurs : 2 /

- Poissonneries : 2 (supermarchés) /

- Boulangeries, pâtisseries : 5 /

- Presse, fournitures scolaires et de bureau : 2 /

- Mode, habillement, chaussures : 4 /

- Banques, assurances : 10 /

- Bars, tabac : 14 /

- Restaurants : 10 /

- Coiffure, hygiène, esthétique : 9 /

- Matériel informatique (vente, entretien) : 1 /

- Auto-école : 3 /

- Art de la table, cadeaux : 2 /

- Bijouterie, horlogerie : 1 /

- Automobile (vente, entretien) : 6 /

- Moto, cycles, motoculture (vente, entretien) : 2 /

- Carburants : 2 (supermarchés) /

- Vins et spiritueux : 1 /

- Pharmacie, optique : 3 /

- Médecine de ville, sages-femmes, paramédical, vétérinaire : 8 /

- Photo, vidéo (vente de matériel, développement photo) : 1 /

- Radio-télévision, électroménager : 2 /

- Cordonnerie, pressing, sellerie : 3 /

- Fleurs, pépiniéristes : 3 /

- Immobilier, architecture, travail temporaire : 4 /

- Pompes funèbres : 2 /

- Articles de pêche : 1 /

- piscine: 1

Marché le samedi matin devant la place de la Mairie

Sous-sol

Le bassin armoricain possède un sous-sol varié et à Saint-Méen, il y a plus spécialement du gneiss au nord et du schiste argileux ailleurs.

Agriculture

Autrefois, l’agriculture était essentiellement basée sur la culture du blé, du pommier et des cultures fourragères pour les vaches laitières et l’élevage porcin.

Une coopérative laitière très importante fut implantée pour la transformation du lait. Elle est née grâce à l’obstination du sénateur Marcel Dauney. La C.O.L.I.V. (Coopérative Laitière d’Ille-et-Vilaine) est située à la Lande Fauvel, aux abords de la ville, dans la zone industrielle. La C.O.L.I.V. a reçu en 1983 une médaille au concours général de Paris. Groupée depuis avec Entremont Alliance, l’usine va fermer dans quelques mois, non pas par souci financier car l’usine était très rentable mais par le groupe qui vit de nombreuses restructurations et qui est désormais allié avec UNICOPA.

Personnalités liées à la commune

- Louis Bobet dit Louison Bobet, coureur cycliste né le . Le musée Louison-Bobet, situé rue de Gaël, le musée retrace la carrière du champion cycliste Louison Bobet, enfant du pays. Différents objets d’époque y sont exposés : livres, témoignages, maquettes, vidéos, photos, revues, médailles, maillots, fanions, écharpes, vélos… Louison Bobet est inhumé à Saint-Méen ;

- Jean Bobet, son frère cadet ;

- Francis Pipelin ;

- Frédéric Guesdon, coureur cycliste né le . Vainqueur de Paris-Roubaix et de Paris-Tours ;

- Le compositeur breton Théodore Botrel (1865-1925) vécut à Saint-Méen au Parson, chez sa grand-mère Fanchon ;

- le général Pierre André Grobon, baron de l'Empire, né à Saint-Méen le , décédé aux Sables-d'Olonne le à la suite de blessures reçues au cours de la bataille de Saint-Gilles-sur-Vie le précédent, pendant l'insurrection vendéenne de 1815 ;

- la poétesse et conteuse gallésante Ernestine Lorand, née à Saint-Méen en 1921. Une rue porte son nom.

Lieux et monuments

- Abbaye de Saint-Méen : abbatiale classée monument historique (fresques datant du XIVe siècle retraçant la vie de saint Méen et la montée au paradis), visite guidée sur demande. L'abbaye de Saint-Méen, dans l'ancien évêché de Saint-Malo, est la plus ancienne abbaye du département.

- Église abbatiale de Saint-Méen (XIe siècle) : marquée par l'histoire et les reconstructions, l'abbatiale de Saint-Méen est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les reliques du moine fondateur saint Méen y sont conservées. L'église contient également des fragments de vitraux comptant parmi les plus anciens de Bretagne, du XIIIe et XIVe siècle. Plusieurs années de restauration ont dernièrement permis de mettre au jour de véritables trésors, comme un magnifique mur datant du XIe siècle ; (Il est à noter qu'un chapiteau se trouvant sur l'une des arches du mur roman, a été buché. Cet élément stylistique aurait permis une datation plus fine de ces arcatures.) et une chapelle oubliée (du XIIe siècle) : la chapelle Saint-Vincent. Classée monument historique, l'abbatiale de Saint-Méen est considérée par beaucoup comme l'une des plus belles églises de la région.

Les fondations de l'église remontent à la reconstruction du monastère de Saint-Méen, entre 1024 et 1028. Les transepts auraient été édifiés au XIIe siècle, les deux chapelles ne voyant leur forme actuelle, tout comme la nef principale, qu'au commencement du XIVe siècle. Seules la tour et la chapelle Saint-Vincent conservent donc aujourd'hui des traces de pur roman, le reste de l'abbatiale mélangeant absolument tous les styles. Les dernières et plus importantes transformations furent opérées au XIXe siècle. À la suite de l'effondrement de l'antique nef de l'église (prolongeant autrefois l'édifice), les lazaristes entreprirent d'inverser l'orientation du lieu. Ainsi que le veut la tradition, l'axe de l'église était auparavant orienté vers l'est. Aujourd'hui, il l'est vers l'ouest. L'ancien chœur des moines devint la nef actuelle et le nouveau prit place sous la tour. On déplaça enfin le porche d'entrée en perçant le chevet.

Abbatiale de Saint-Méen.

Abbatiale de Saint-Méen. Tombeau de saint Méen.

Tombeau de saint Méen.

- La chapelle Saint-Vincent de l'abbaye de Saint-Méen (XIIe siècle)

- La chapelle Saint-Méen à Saint-Méen-le-Grand (XXe siècle)

- La croix de l'abbaye de Saint-Méen-le-Grand (XIVe siècle)

- La fontaine Saint-Méen

- Le musée Louison-Bobet

- La mairie de Saint-Méen-le-Grand

- La maison mère des sœurs de la congrégation de l'Immaculée Conception de Saint-Méen

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- INSEE : évolution et structure de la population de l'aire urbaine de Saint-Méen-le-Grand.

- Scot du Pays de Brocéliande, Projet d'Aménagement et de Développement Durable, 2010, p. 33 Voir le pdf

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Caulnes-Edf - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Méen-le-Grand et Caulnes », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Caulnes-Edf - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Méen-le-Grand et Saint-Jacques-de-la-Lande », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Rennes-Saint-Jacques - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Méen-le-Grand », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Louis Dubreuil, « Fêtes révolutionnaires en Ille-et-Vilaine », in Annales de Bretagne, volume 21, tome 4, 1905, p. 398-399.

- Dubreuil, Fêtes, p. 401.

- Dubreuil, Fêtes, p. 405.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Saint-Méen-le-Grand », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- A. Rebière, Notrs sur les généraux Vachot : François Vachot, "Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze", 1899, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k453869s/f68.image.r=Ch%C3%A2teaubourg

- Memorialgenweb.org - Saint-Méen-le-Grand : monument aux morts

- Louis Ruelleux, né en 1892 à Saint-Méen (Ille-et-Vilaine)

- Anne Lessard, « 14-18. 51 fusillés bretons et toujours pas de réhabilitation », sur Le Telegramme, (consulté le ).

- Yves Le Gras, mort le à Chung Ban (Tonkin, province de Bac Ninh)

- Claude Riou, mort le à Ha Dong (Tonkin)

- Roger Riou, mort le à Nam Dinh (Viet-Nam)

- Liste des maires de Saint-Méen-le-Grand, sur stmeen.fr

- « L'annuaire des élus 2014 d'Ille-et-Vilaine », Dimanche Ouest-France, 20 avril 2014

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Three way twinning

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Jean-Christophe Brilloit, Une population pérégrine au milieu du XVIIe siècle : les pèlerins de Saint-Méen, Annales de Bretagne, no 93, 3, p. 257–279.

- Martine Collet, Étude économique et sociale des cantons de Saint-Méen-le-Grand et Hédé en 1921 et 1935 à partir des déclarations de succession, Rennes, 1990, 170 p., (Archives d'I&V - Mémoire 2 J 862).

- Clotilde-Y. Duvauferrier-Chapelle, Saint-Méen-le-Grand Cœur de la Bretagne historique, profonde, mystérieuse au Pays de Montfort en Brocéliance et Généalogie des princes en Bretagne préfacée par la sénateur Marcel Daunay et Yann Brekilien. Tiré à 1 259 exemplaires.

- Mickael Gendry, L'immunité du monastère de Saint-Méen et de l'île de Malo, à l'origine de la création de l'évêché d'Alet, Dossiers du Centre de Recherche et d'Archéologie d'Alet, volume 38-2010, p. 63-86.