Bataille de Torfou

La bataille de Torfou ou bataille de Torfou-Tiffauges, qui a eu lieu le , est une bataille de la première guerre de Vendée. Elle vit la défaite des Républicains commandés par Kléber et récemment arrivés de Mayence.

| • Jean-Baptiste Kléber | • Maurice d'Elbée • Louis de Lescure • Charles de Bonchamps • François Athanase Charette de La Contrie • Charles de Royrand |

| 2 000 hommes | 20 000 hommes |

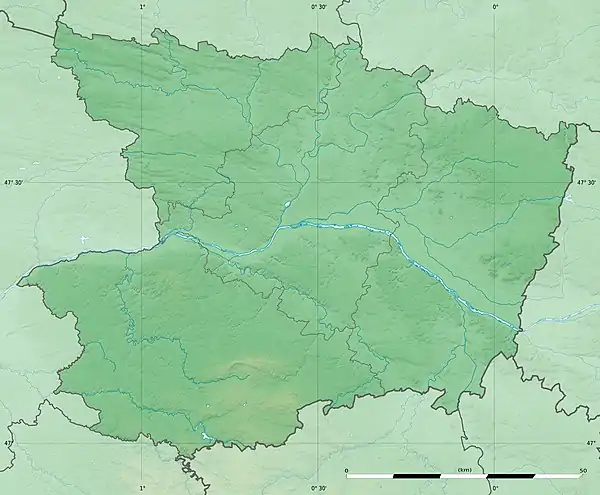

| Coordonnées | 47° 02′ 18″ nord, 1° 06′ 53″ ouest | |

|---|---|---|

|

|

|

Prélude : l'arrivée des Mayençais dans l'Ouest

Le , la garnison française qui occupe Mayence depuis 1792 capitule après une défense héroïque et est laissée libre contre la promesse de ne plus combattre les armées de la coalition. Comme les Vendéens ne sont pas mentionnés dans les termes de la capitulation, les représentants Turreau, Tallien et le général Beauharnais proposent d'envoyer ces troupes dans l'Ouest de la France.

Mais les représentants en mission se disputent cette "Armée de Mayence", 16 000 hommes qui ont une grande réputation : Pierre Philippeaux pour l'Armée des côtes de Brest, commandée par le général Canclaux, et René-Pierre Choudieu pour l'Armée des côtes de La Rochelle, dirigée par Rossignol et les généraux sans-culottes. Les débats agitent le conseil de guerre, présidé par Jean-François Reubell, pendant toutes les journées des 2 et . Les soldats mayençais font savoir qu'ils leur répugnent d'être intégrés à l'armée de La Rochelle, « absolument déshonorée aux yeux de l'Europe »[4]. Finalement, lassé, Rossignol, qui propose même Canclaux au commandement des deux armées, se retire. Les généraux de division passent au vote et l'envoi des Mayençais à l'armée de Brest est décidé.

Le , l'Armée de Mayence défile à Nantes sous les acclamations de la population. Elle est commandée par le général Jean-Baptiste Annibal Aubert du Bayet, secondé par les généraux Kléber, commandant de l'avant-garde, Vimeux chef de la première brigade, Beaupuy, chef de la seconde, et Haxo, de la réserve.

La campagne de septembre 1793

Le plan de campagne

Selon le plan républicain, les Mayençais et les soldats de l'Armée des côtes de Brest doivent marcher de Nantes vers le sud puis gagner Mortagne-sur-Sèvre à l'est où leur jonction avec l'armée des côtes de La Rochelle, partie au nord-est et à l'est, est prévue pour le . Vaincus, les Vendéens seront alors rejetés sur les forteresses de l'armée de la Rochelle.

Alertés, les chefs vendéens de l'Armée catholique et royale d'Anjou et du Haut-Poitou se rassemblent à la Tremblaye, près de Cholet. Bonchamps et Talmont proposent à nouveau de faire traverser la Loire à une partie de l'armée pour insurger les Bretons mais ce plan est rejeté par la majorité des autres généraux.

Premiers combats dans le sud de la Loire-Inférieure

Le , les troupes républicaines sortent de Nantes et entrent dans le territoire de la Vendée militaire.

Déjà, les décrets de destruction de la Vendée sont appliqués, les villages sont incendiés et de nombreux massacres sont commis contre les civils.

C'est l'Armée catholique et royale du Bas-Poitou et du Pays de Retz qui affronte la première les Mayençais. Le , la division de La Cathelinière est battue à Port-Saint-Père. Pour la première fois, les Républicains emploient des obus qui éclatent, contrairement aux boulets, et provoquent des incendies. Puis c'est Couëtus qui est battu le , près de Saint-Jean-de-Corcoué. De son côté, Beysser repousse Lyrot aux Naudières et entre dans Machecoul. Les Républicains marchent ensuite sur Legé. Charette se sait désavantagé, il fait mine d'accepter le combat et déploie sa cavalerie. Pendant que les Républicains prennent position, les fantassins et les civils prennent la fuite. Charette se retire à son tour, laissant Legé, totalement abandonnée, aux Républicains.

Les Républicains se lancent à la poursuite de Charette : le ils attaquent et écrasent son arrière-garde à Montaigu, la ville est pillée. Le lendemain, une partie de l'armée occupe Clisson.

Cependant, si la progression des Armées de Mayence et des côtes de Brest est impressionnante, il n'en est pas de même de l'armée des côtes de La Rochelle, qui à l'est et au sud a été presque partout repoussée. Rossignol ordonne la retraite générale mais n'en prévient même pas Canclaux.

La bataille de Torfou-Tiffauges

.jpg.webp)

Le , Kléber s'avance sur Torfou avec une avant-garde de 2 000 hommes[5]. La Légion des Francs et les chasseurs de Cassel marchent en tête sous les ordres de Jean Fortuné Boüin de Marigny. En chemin, à 9 heures du matin, il est brièvement attaqué près de Boussay par des cavaliers vendéens qui tirent quelques coups de feu, puis se replient. Arrivé en vue de la ville, Kléber charge les chasseurs et l'infanterie légère de s'emparer des hauteurs. Marigny se heurte aux Paydrets et aux Bas-Poitevins commandés par Charette, Joly et Savin. Dans un premier temps, les Républicains sont contenus mais Kléber arrive avec l'infanterie de ligne et met les Vendéens en fuite. Les collines de Torfou sont prises.

Les Vendéens paniquent, s'enfuient en direction des bois mais leurs femmes restées à l'arrière les arrêtent. À force d'insultes et d'exhortations, les Vendéens repartent au combat, menés par Charette qui s'écrie : « Qui m'aime me suive ! Puisque vous m'abandonnez, je vais moi-même vaincre ou mourir ».

Cependant au moment où Charette combat sur les hauteurs, l'armée d'Anjou et du Haut-Poitou, commandée par d'Elbée, Lescure et Bonchamps — ce dernier placé sur un brancard en raison de ses blessures — gagne Tiffauges et arrive à son tour sur le champ de bataille. Les Vendéens ont désormais 20 000 hommes[5] déployés de Torfou à Tiffauges et lancent une contre-attaque générale sur le plateau. Sur leur flanc gauche, deux bataillons républicains reculent, Kléber en détache un sur son flanc droit pour aller les remplacer. Mais à la vue de ce mouvement, les autres soldats pensent à une retraite et reculent à leur tour. Kléber tente de redresser la situation et prend la direction du flanc gauche qui, dans un ultime effort, essaye de repasser à l'attaque. Mais après un combat acharné, avançant et reculant tour à tour, les Républicains, totalement dépassés par le nombre et sur le point d'être encerclés par les troupes de Royrand, doivent battre en retraite. Kléber, légèrement blessé à l'épaule, charge Chevardin, commandant des chasseurs de Saône-et-Loire, de protéger la retraite de l'armée au pont de Boussay. « Arrête l'ennemi, ne fût-ce qu'une heure et tu sauves tes camarades. Meurs s'il le faut. » Chevardin obéit, tient le pont pendant une heure avec 100 hommes et deux canons et se fait tuer ainsi que presque tous ses hommes.

Le pont pris, les Vendéens de Charette se lancent à la poursuite des Républicains. Menacé d'être débordé à Gétigné, Kléber déploie ses troupes sur les hauteurs de Garennes, où il est bientôt rejoint par Aubert du Bayet et Vimeux à la tête de 4 000 hommes venus de Clisson. Mais les Vendéens tardent à lancer l'attaque ; une fois entrés dans Gétigné, certains d'entre eux se sont enivrés et Charette a le plus grand mal à les mettre en bataille. Canclaux arrive à son tour sur le champ de bataille avec la cavalerie et lance la charge. Bousculés, les Vendéens se replient hors de Gétigné où ils se rallient dans l'attente d'une nouvelle attaque qui ne vient pas. Aucun des deux camps ne repasse à l'offensive et la bataille prend fin.

Pertes

Les Républicains ont subi de lourdes pertes. Le 2e bataillon du Jura et le 7e et le 8e des Vosges se sont distingués par leur résistance lors de la bataille. Kléber attribue la responsabilité de la défaite à Beysser pour être resté à Montaigu au lieu de venir le soutenir.

Bien qu'ils n'aient affronté qu'une avant-garde, cette victoire regonfle le moral des Vendéens qui surnomment bientôt l'Armée de Mayence, "Armée de faïence".

Selon le « bulletin de l'armée catholique », publié le par les Vendéens, 3 000 républicains ont été tués lors de la bataille[6] - [7]. Dans ses mémoires, l'officier vendéen Bertrand Poirier de Beauvais chiffre les pertes républicaines à environ 1 500 tués[2]. Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, officier de l'armée de Charette, parle de 1 200 morts[2]. Au début du XIXe siècle, l'historien Alphonse de Beauchamp affirme que Kléber a perdu 2 000 hommes sur 6 000[6]. Le Bouvier-Desmortiers porte les pertes des républicains à 3 000 hommes[3]. Pour Émile Gabory, Kléber a perdu la moitié de ses 2 000 hommes, ainsi que 6 canons et 2 obusiers[7]. Les registres du 3e bataillon de la Nièvre font état de la perte de 70 hommes lors de la journée du [8]. Le 13e bataillon de volontaires des Vosges déplore quant à lui 43 morts ou blessés[9].

Kléber ne donne pas de bilan précis dans ses mémoires : « Nous tuâmes, dans cette journée, beaucoup de monde à l'ennemi ; mais nous en perdîmes aussi un très grand nombre et surtout quantité de braves officiers »[10]. Il indique cependant que seulement 2 000 hommes ont pris part à la bataille du [1] - [2] - [7] et qu'à la date du sa colonne compte 1 800 hommes[1].

Du côté des Vendéens, les pertes sont de 200 morts selon Lucas de La Championnière[2]. Le Bouvier-Desmortiers avance pour sa part un bilan de 600 tués ou blessés[3] - [2]. Ce dernier bilan est également repris par Yves Gras[11].

Bibliographie

- Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée, Economica, , 656 p.

- Lionel Dumarcet, François Athanase Charette de La Contrie : Une histoire véritable, Les 3 Orangers, , 536 p. (ISBN 978-2-912883-00-1).

- Roger Dupuy, Nouvelle histoire de la France contemporaine, t. 2 : La République jacobine : Terreur, guerre et gouvernement révolutionnaire, 1792-1794, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire » (no 102), , 366 p. (ISBN 2-02-039818-4).

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, Robert Laffont, édition de 2009, p. 254-265.

- Yves Gras, La guerre de Vendée : 1793-1796, Paris, Economica, coll. « Campagnes et stratégies », , 184 p. (ISBN 978-2-7178-2600-5), p. 71-74.

- Marie-Louise Jacotey, Un volontaire de 1792 : Le Général Humbert ou la passion de la liberté, Mirecourt, Imprimerie de la Plaine des Vosges, , 247 p.

- Jean-Baptiste Kléber, Mémoires politiques et militaires 1793-1794, Tallandier, coll. « In-Texte », , 346 p.

.

. - Urbain-René-Thomas Le Bouvier-Desmortiers, Réfutation des calomnies publiées contre le général Charette commandant en chef les armées catholiques et royales dans la Vendée : Extrait d'un manuscrit sur la Vendée, , 630 p. (lire en ligne)

- Jean Tabeur, Paris contre la Province, les guerres de l'Ouest, Economica, , p. 133-135.

Notes, sources et références

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Kléber 1989, p. 102 et 111.

- Dumarcet 1998, p. 265.

- Le Bouvier-Desmortiers 1809, p. 159.

- Emile Gabory, La révolution et la Vendée d'après des documents inédits, vol. 2, Perrin et Cie, , 927 p. (lire en ligne), p. 62

- Dupuy 2005, p. 142.

- Dumarcet 1998, p. 273.

- Gabory 2009, p. 264.

- Coutau-Bégarie et Doré-Graslin 2010, p. 404.

- Jacotey 1980, p. 215-216.

- Kléber 1989, p. 104.

- Gras 1994, p. 71-74.