Jean-Baptiste Joly

Jean-Baptiste Joly, né à Bordeaux vers 1750 ou 1760, mort près de Saint-Laurent-sur-Sèvre ou aux Epesses vers , est un militaire français et un général royaliste de la guerre de Vendée.

| Jean-Baptiste Joly | ||

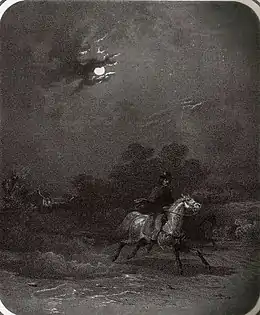

Le général Joly aux Quatre-chemins, gravure de Thomas Drake, vers 1850. | ||

| Naissance | ~ 1750 ou 1760 Bordeaux |

|

|---|---|---|

| Décès | Saint-Laurent-sur-Sèvre ou Les Epesses |

|

| Origine | Français | |

| Allégeance | ||

| Arme | Armée catholique et royale du Bas-Poitou | |

| Grade | Général | |

| Commandement | Division des Sables d'Olonne | |

| Conflits | Guerre de Vendée | |

| Faits d'armes | Première bataille des Sables-d'Olonne Deuxième bataille des Sables-d'Olonne Bataille de Challans Bataille de Saint-Gervais Bataille de Palluau 3e Bataille de Machecoul 3e Bataille de Luçon Bataille de Tiffauges Bataille de Montaigu Bataille de Saint-Fulgent Bataille de Legé Bataille des Clouzeaux |

|

Biographie

Il est sergent et chirurgien dans le régiment de Flandre sous l'Ancien Régime.

Sous la Révolution, il devient procureur de La Chapelle-Hermier mais est suspendu pour avoir caché un prêtre réfractaire.

Au début de la guerre de Vendée, il devient un des chefs des insurgés. Il établit un camp à La Mothe-Achard, se déclare « démocrate royaliste » et « commandant général du camp sous Les Sables »[1]. Il tente à deux reprises de prendre d'assaut Les Sables d'Olonne, les 24 et 29 mars 1793, mais sans succès[1].

En avril, il est battu par le général Henri de Boulard. Il est forcé de rejoindre Charette, à la suite de l'entrée en campagne de l'Armée de Mayence en septembre.

Pendant la Virée de Galerne, il reste en Vendée et combat dans les environs de Challans.

Le , lors de la bataille de Legé, Joly perd au combat un de ses fils, également appelé Jean-Baptiste[2] - [A 1].

Joly trouve la mort à l'été 1794 dans des circonstances obscures[7]. Il aurait été soit massacré à coups de bâtons à Saint-Laurent-sur-Sèvre par des paysans qui l'auraient pris pour un espion, soit tué d'un coup de fusil aux Epesses[7] - [8]. Il est possible qu'il ait été assassiné sur ordre de Charette, qui selon certains témoignages lui aurait attribué l'échec de l'attaque de Challans, le 6 juin 1794[7]. La femme de Joly aurait ensuite été assassinée par Delaunay, un officier de Charette, qui aurait cherché à s'emparer de ses trésors[7].

Regards contemporains

« M. Joly était sans contredit le plus brave de l'armée ; quoique d'un âge déjà avancé, sa vigueur et sa légèreté égalaient son courage ; à l'affaire des Quatre-Chemins au mois de décembre, il poursuivait seul trois républicains qui lui présentant successivement le bout de leur fusil, l'empêchaient de pouvoir atteindre aucun d'eux. Il prit bientôt son parti, poussa son cheval sur le plus voisin ; celui-ci le blessa légèrement, les autres prirent la fuite, il les terrassa tous les trois. M. Joly était des environs de Bordeaux ; il était venu demeurer à Palluau où il exerçait la chirurgie, l'horlogerie et d'autres petits talents. Il fut un des premiers chefs choisis par les paysans, lors de l'insurrection ; il prit dès lors le titre de Général et exerça son autorité avec un despotisme cruel. Il brûla plusieurs maisons de patriotes aux environs des Sables, il fit payer des rançons à plusieurs autres qui voulurent s'exempter d'un pareil traitement ; il enleva à ses soldats le butin qu'ils avaient pris au combat et se l'appropria en entier ; il tua différentes fois ceux qui ne marchaient pas assez vite au feu ; il brûla la cervelle à un excellent canonnier qui refusait de reconnaître son autorité et de suivre ses ordres sous prétexte qu'il était de l'armée Charette. Il détestait la noblesse, il chercha querelle à M. Charette et tâcha plusieurs fois de l'engager à une affaire particulière ; il le traitait souvent de lâche en présence de ses soldats, mais malgré sa brutalité et les vexations qu'il faisait éprouver, les soldats l'aimaient à cause de sa bravoure et son armée qui se battait bien sous ses ordres n'a jamais valu grand-chose sous les différents chefs qui lui ont succédé. On a dit que ses rapines lui avaient acquis une grande fortune qui se trouva entre les mains de sa femme lors de son arrestation, que Launay s'était emparé de son or, et l'avait fait fusiller pour dérober la connaissance d'une pareille rencontre. La manière splendide avec laquelle Launay vécut depuis dans sa division ne donne que trop d'autorité à de pareil bruits[9]. »

Notes et références

Notes

- Selon le royaliste Le Bouvier-Desmortiers, le deuxième fils de Joly est tué le même jour et lors du même combat, dans le camp républicain[3] - [4]. Lucas de La Championnière rajoute la mort d'un troisième fils, tué par une colonne ambulante[3] - [5]. Cependant Joly n'avaient que deux fils : Jean-Baptiste et Charles, qui s'engage dans le 1er bataillon de volontaires de la Vendée[6] - [3]. Selon l'historien Lionel Dumarcet : « Rien ne prouve que Charles soit mort au cours de cette journée »[2].

Références

- Gabory 2009, p. 122-124.

- Dumarcet 1998, p. 322-323.

- Dumarcet 1998, p. 332-333.

- Le Bouvier-Desmortier, t. I, 1809, p. 261.

- Lucas de La Championnière 1994, p. 73-76.

- Chassin, t. IV, 1895, p. 302.

- Dumarcet 1998, p. 351-352.

- Gras 1994, p. 143.

- Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, Mémoires d'un officier vendéen, p. 92-93.

Bibliographie

- Charles-Louis Chassin, La Vendée Patriote 1793-1795, t. IV, Paris, Paul Dupont, éditeur, , 699 p. (lire en ligne).

- Lionel Dumarcet, François Athanase Charette de La Contrie : Une histoire véritable, Les 3 Orangers, , 536 p. (ISBN 978-2912883001).

- Urbain-René-Thomas Le Bouvier-Desmortiers, Réfutation des calomnies publiées contre le général Charette, t. I, , 630 p. (lire en ligne).

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, Robert Laffont, 1912-1931 (réimpr. 2009), 1476 p.

- Yves Gras, La guerre de Vendée : 1793-1796, Paris, Economica, coll. « Campagnes et stratégies », , 184 p. (ISBN 978-2-717-82600-5).

- Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, Lucas de La Championnière, Mémoires d'un officier vendéen 1793-1796, Les Éditions du Bocage, , p. 92-93.