Maulévrier

Maulévrier est une commune française située dans le département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire. Elle se trouve au sud de la région historique et naturelle des Mauges, à la frontière avec les Deux-Sèvres.

| Maulévrier | |||||

Le château des Colbert de Maulévrier. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Pays de la Loire | ||||

| Département | Maine-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Cholet | ||||

| Intercommunalité | Agglomération du Choletais | ||||

| Maire Mandat |

Dominique Hervé 2020-2026 |

||||

| Code postal | 49360 | ||||

| Code commune | 49192 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Maulévrais | ||||

| Population municipale |

3 204 hab. (2020 |

||||

| Densité | 95 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 00′ 30″ nord, 0° 44′ 43″ ouest | ||||

| Altitude | 110 m Min. 87 m Max. 176 m |

||||

| Superficie | 33,63 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Maulévrier (ville isolée) |

||||

| Aire d'attraction | Cholet (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Cholet-2 | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

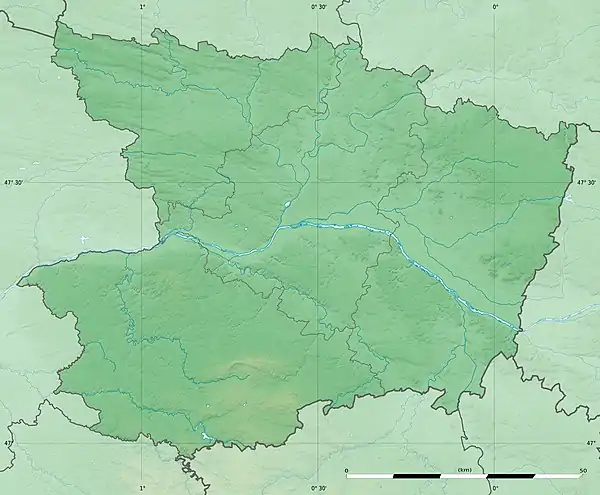

Géolocalisation sur la carte : Maine-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site de Maulévrier | ||||

Durement éprouvée par la guerre de Vendée, Maulévrier bénéficie depuis les années 1970 d'une croissance démographique soutenue. Ses habitants sont appelés les Maulévrais.

Géographie

Localisation

Commune des Mauges, elle est située au sud-ouest du département de Maine-et-Loire, très proche des Deux-Sèvres. Elle se situe à environ 11 km au sud-est de Cholet, la sous-préfecture, à 22 km au sud-ouest de Vihiers et à 53 km au sud d'Angers, la préfecture de Maine-et-Loire. Du côté des Deux-Sèvres, elle se trouve à 40 km à l'ouest de Thouars et 27 km au nord de Bressuire[1].

Communes limitrophes

Hydrographie

La commune est traversée d'est en ouest par la Moine. Le barrage du Verdon forme le lac du Verdon dont une partie se trouve sur le territoire de la commune. De même, le lac de Ribou, formé par la Moine, s'étend également en partie sur Maulévrier. De nombreux autres ruisseaux non-pérennes, s'écoulant vers le sud au sud de la commune et vers le nord-ouest au nord, parcourent le territoire communal, formant plusieurs plans d'eau de faible étendue[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Cholet », sur la commune de Cholet, mise en service en 1965[9] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,9 °C et la hauteur de précipitations de 777,5 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « La Roche-sur-Yon », sur la commune de Roche-sur-Yon, dans le département de la Vendée, mise en service en 1984 et à 64 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 12,2 °C pour la période 1971-2000[13], à 12,1 °C pour 1981-2010[14], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[15].

Voies de communication et transports

Maulévrier est desservie par la ligne de cars no 7 TER Pays de la Loire qui effectuent la liaison entre Nantes et Poitiers, via Bressuire.

Maulévrier est aussi desservie par la ligne 14 de la région Nouvelle-Aquitaine Bressuire - Cholet avec une desserte plus fréquente.

La ligne 17 du réseau Choletbus et, plus rarement, la ligne 14 desservent Maulévrier pour relier la commune à Cholet, avec des horaires adaptés pour les scolaires.

Urbanisme

Typologie

Maulévrier est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [16] - [17] - [18]. Elle appartient à l'unité urbaine de Maulévrier, une unité urbaine monocommunale[19] de 3 204 habitants en 2020, constituant une ville isolée[20] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Cholet, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[22] - [23].

Morphologie urbaine : le village s'inscrit dans un territoire essentiellement rural.

En 2013, on y trouvait 1 301 logements, dont 95 % étaient des résidences principales — pour une moyenne sur le département de 90 % — et dont 75 % des ménages en étaient propriétaires[24].

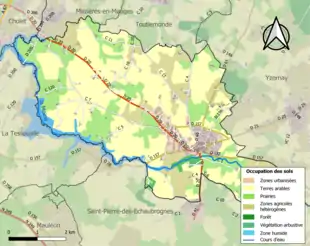

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (89,2 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (92,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (49,8 %), prairies (24,2 %), zones agricoles hétérogènes (15,2 %), zones urbanisées (4,3 %), eaux continentales[Note 7] (3,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (2,1 %), forêts (1,1 %)[25].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[26].

Toponymie et héraldique

Toponymie

Maulévrier viendrait du latin Malum Leporarium avec différentes variantes : Malus Levrium, Malus Leporium ou encore Malus Levrarius.

Contrairement à ce qu'affirme Albert Dauzat, leporarium ne signifie pas le lévrier mais le parc à lièvre ; la combinaison de malus ou mau (mauvais) et de leporarium (du latin leporarium le parc à lièvre ou la garenne) se traduirait alors par « mauvais parc à lièvre » ou « mauvaise garenne »[27].

Héraldique

|

Blason | D’or au chef de gueules |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Seule la présence d'un menhir en élévation au lieu-dit la Moinie témoigne d'une présence humaine préhistorique. La voie romaine de Portus Namnetum (Nantes) à Lemonum (Poitiers) traversait le nord du territoire de la commune actuelle[28].

Moyen Âge

Une église et un prieuré sont établis à une date inconnue.

Une forteresse y est érigée par Foulque Nerra, comte d'Anjou, après l'intégration des Mauges au comté d'Anjou avant 1027[29]. Le premier seigneur connu de Maulévrier est son lieutenant Aimery de Maloleporario et son épouse Milsend.

Au début du XIIe siècle, les seigneurs de Maulévrier entrent en conflit avec ceux de Chemillé, la paix est faite en 1110. Les seigneurs de Maulévrier, Renaud et Baudouin, prennent le parti de Jean sans Terre dans le conflit qui oppose ce dernier au duc Arthur Ier de Bretagne et au roi de France Philippe Auguste. Au début du XIIIe siècle, Renaud de Maulévrier soutient le vicomte de Thouars dans un conflit avec le roi de France Louis VIII[28].

Pendant la guerre de Cent Ans, le fils du seigneur de Maulévrier, Guillaume, meurt probablement à la bataille de Poitiers en 1356. En 1360, à la suite du traité de Brétigny, Renaud VI de Maulévrier est un des otages livrés aux Anglais pour obtenir la libération du roi de France Jean II ; il est le fils de Jean de Maulévrier et de Louise d'Avoir.

En 1386 (ou 1388 ?) sa fille Marie, dame de Maulévrier et d'Avoir, dernière du nom, épouse Jacques de Montberon, sire de Montbron[28], futur maréchal de France et dernier mari de Marguerite de Sancerre.

Ancien Régime

Les terres et le château de Maulévrier sont tenus par la famille de Montberon[30] mais en 1505, ces terres sont confisquées à la demande des créanciers de Christophe de Montberon, arrière-arrière-petit-fils du maréchal Jacques de Montberon. Christophe de Montberon, vicomte d'Aulnay, prétend à la succession du comté de Périgord ; il est le fils d'Eustache de Montbron — fils de François II, lui-même fils de François Ier de Montbron, un des enfants du maréchal Jacques — et le frère aîné d'Adrian de Montbron qui continue les barons de Montbron ; quant à la baronnie d'Avoir, elle était échue à la branche de Guichard de Montbron, prince de Mortagne, un grand-oncle paternel de Christophe.

En 1513 la seigneurie passe donc par acquisition à la famille Gouffier, seigneurs d'Oiron (Deux-Sèvres), en la personne d'Arthus, grand maître de France sous Louis XII puis François Ier, qui le céde à son fils Claude, grand écuyer de François Ier puis de Henri II ; le domaine est érigé en comté en .

La petite ville connaît un déclin lors des guerres de religion.

En 1664, Charles Gouffier vend le comté à Édouard-François Colbert[31], frère puîné de Jean-Baptiste Colbert, le grand ministre des finances de Louis XIV ; de 1679 à 1683 il fait rebâtir le château avec comme principal architecte Jules Hardouin-Mansart[28].

Au XVIIIe siècle, Maulévrier dépend de la sénéchaussée d'Angers, de l'élection de Montreuil-Bellay et du grenier à sel de Cholet. Sur le plan religieux religieux cependant, la paroisse dépend du diocèse de La Rochelle[32].

Révolution et guerre de Vendée

Pendant la Révolution, Édouard-Charles-Victurnien Colbert, seigneur de Maulévrier, émigre pour ne revenir que vers 1802 ; il réhabilite le château à partir de 1817 ; certains vitraux de l'église paroissiale ont été offerts par ses descendants dont ils portent les noms et armes.

Les religieux refusent de prêter serment et sont déportés en Espagne.

En 1790, Maulévrier devient chef-lieu du canton de Maulévrier, avant de faire partie du canton de Cholet dès 1801[32].

Maulévrier se trouve en plein centre de la guerre de Vendée[32]. Jean-Nicolas Stofflet, ancien soldat devenu garde-chasse du marquis de Maulévrier, est un des principaux chefs du soulèvement royaliste. Le , il rallie 11 forgerons de la région de Maulévrier et se joint à la troupe de Jacques Cathelineau lors de la prise de Cholet, un des premiers succès des révoltés[33].

Le , la sixième colonne infernale du général de brigade Jean Alexandre Caffin arrive à Maulévrier. Le 23, les Républicains pillent les villages autour de Maulévrier et Yzernay ; quatorze femmes et filles sont fusillées[34]. Le , la commune et son château sont totalement incendiés par la « sixième colonne » ; seule l'église échappe à la destruction[35].

Un grand hôpital forestier se situe dans l'immense forêt de Maulévrier qui est le territoire de Stofflet, à l'est de Cholet. Cet hôpital est très fréquenté avec cinq cents blessés et malades. Il fonctionne au ralenti en 1795 pour reprendre une plus grande activité quand Stofflet relance la guerre en [36].

Époque contemporaine

En 1864, une partie du territoire de la commune est soustraite pour l'ajouter à la nouvelle commune de Toutlemonde. Les bâtiments de la mairie sont érigés entre 1874 et 1875. Si une école de garçons existe avant 1830, l'école de filles n'est installée qu'en 1869[37].

La guerre de 1870 coûte la vie à seize hommes de la commune[38].

En 1895, le Maulévrais Eugène Bergère, gendre du riche industriel choletais Pellaumail, achète le château à M. Guerry de Beauregard, veuf de Marguerite de Colbert-Maulévier (1841-1885) et le fait rénover luxueusement dans le « goût versaillais » par l'architecte orientaliste Alexandre Marcel qui, en 1899, épouse sa fille Madeleine.

De 1902 à 1910, celui-ci y crée un parc oriental inspiré des parcs de promenade de la période Edo, qui est le plus grand parc japonais d'Europe (29 hectares)[39] ; restauré à partir des années 1980 par la commune et l'Association du parc oriental de Maulévrier, il est labellisé jardin remarquable en 2004.

La Première Guerre mondiale voit la mort de 64 hommes et la seconde de 4 habitants dont un mort en déportation au camp de Bergen-Belsen[40].

Depuis 1977, le château est devenu successivement un restaurant puis un hôtel-restaurant de luxe ; en 2001 il est vendu au couple Popihn.

Politique et administration

Administration municipale

Le conseil municipal est composé de vingt-trois élus, proportionnellement au nombre d'habitants. Il se compose du maire et de cinq adjoints[41].

Liste des maires

Intercommunalité

Jusqu'en 2016, la commune est membre de la communauté de communes du Bocage[44], elle-même membre du syndicat mixte Pays des Mauges jusqu'au ; date à laquelle elle s'en retire[45].

Le , la commune devient membre de l'Agglomération du Choletais, après la fusion avec la communauté de communes du Bocage[46].

Population et société

Évolution démographique avant 1793

Dans son Dictionnaire Historique, Géographique et Biographique de Maine-et-Loire, Célestin Port livre le compte de la population de Maulévrier sous l'Ancien Régime. La population est exprimée en « feux », c'est-à-dire en foyer de famille.

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[47]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[48].

En 2020, la commune comptait 3 204 habitants[Note 8], en augmentation de 1,81 % par rapport à 2014 (Maine-et-Loire : +1,84 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 34,5 %, soit en dessous de la moyenne départementale (37,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 26,7 % la même année, alors qu'il est de 25,6 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 592 hommes pour 1 598 femmes, soit un taux de 50,09 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,37 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

Maulévrier possède deux écoles primaires — l'école Victor-Hugo et l'école Saint-Joseph — et un collège, le collège Daniel-Brottier[53].

Économie

Sur 261 établissements présents sur la commune à la fin de 2010, 21 % relevaient du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 17 % sur le département), 13 % du secteur de l'industrie, 6 % du secteur de la construction, 49 % de celui du commerce et des services et 10 % du secteur de l'administration et de la santé[54]. En 2014, sur 290 établissements présents sur la commune, 13 % relevaient du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 11 % sur le département), 12 % du secteur de l'industrie, 8 % du secteur de la construction, 58 % de celui du commerce et des services et 9 % du secteur de l'administration et de la santé[24].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le menhir dit la Pierre au Sel[55].

- Le château des Colbert du XVIIe siècle[56], avec le potager Colbert, potager contemporain de 8 000 m2 créé entre 2012 et 2014 à partir des plans de l'ancien potager datant de 1816 et bénéficiant du label Jardin remarquable depuis 2018[57].

- Le parc oriental de Maulévrier, situé dans le parc du château Colbert et aménagé par l'architecte Alexandre Marcel, est le plus grand jardin japonais d'Europe.

- Le château de Touvois[58].

- la chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides, des XVIIe au XIXe siècle[59].

- L'église Saint-Jean-Baptiste[60].

- La fontaine dédiée à Jean-Nicolas Stofflet.

- Le lac du Verdon, est un lac artificiel créé à la suite de la construction du barrage du Verdon en 1979.

- Le cynodrome, où la Société des courses de lévriers du Grand-Ouest (SCLGO) organise des courses de lévriers à pari mutuel.

Personnalités liées à la commune

- La famille Colbert, dont :

- Édouard-François Colbert, comte de Maulévrier, militaire ;

- René-Édouard Colbert, marquis de Maulévrier, mort en au château d'Everly, appartenant à son épouse, née de Manneville ; un extrait de l'inventaire après décès du château de Maulévrier en décembre suivant, pour une somme de 32 185 livres de mobilier et d'argenterie[61] ;

- Édouard-Charles-Victurnien Colbert, comte de Maulévrier (1758-1820), militaire et homme politique français des XVIIIe et XIXe siècles ;

- Juliette Colbert de Barolo (1785-1864), née à Maulévrier, fondatrice d'œuvres sociales.

- Jean-Nicolas Stofflet, garde-chasse du comte de Colbert-Maulévrier, qui devient par la suite l'un des principaux généralissime des guerres de Vendée.

- Louis-Joseph Luçon (1842-1930), évêque de Belley puis archevêque de Reims et cardinal, est né à Maulévrier[62].

- Alexandre Marcel, qui aménagea notamment les intérieurs du château Colbert — appartenant à ses beaux-parents — et le parc oriental de Maulévrier sur la période 1899-1913.

- André-Hubert Hérault (1947- ), né à Maulévrier, éditeur et écrivain français, auteur d’ouvrages d’histoire, de romans et de nouvelles[63].

- Jean-Marc Ayrault (1950- ), né à Maulévrier, homme politique français.

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Pierre-Louis Augereau, Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire, Le Coudray-Macouard, Cheminements, , 398 p. (ISBN 2-84478-338-4, BNF 39295447, ASIN B00GKFEMGW, lire en ligne), p. 52-53 .

- Maurice Dureau, Notice sur Maulévrier, Angers, Éditions Siraudeau, (ASIN B00184JJB8)

- Pierre-Marie Gaborit et Nicolas Delahaye (préf. Henri Servien), Les 12 Colonnes infernales de Turreau, Cholet, Pays et terroirs, , 159 p. (ISBN 978-2-908048-20-9) .

- André-Hubert Hérault et Louis Ouvrard, Histoire du château des colbert en Maulévrier, Maulévrier, Éditions Hérault, , 109 p. (ASIN B003WVJTRE)

- André-Hubert Hérault et Louis Ouvrard, Maulévrier, son histoire : des origines à 1815, t. 1, Maulévrier, Éditions Hérault,

- André-Hubert Hérault et Louis Ouvrard, Maulévrier, son histoire : de 1815 à nos jours, t. 2, Maulévrier, Éditions Hérault, (ISBN 978-2-7407-0137-9)

- André-Hubert Hérault (préf. Maurice Ligot), Maulévrier dans les guerres, Maulévrier, Éditions Hérault, , 238 p. (ISBN 978-2-7407-0332-8)

- André Hubert Hérault, La chronique du temps qui passe : Maulévrier (1800-1899), Maulévrier, Éditions Hérault, , 274 p. (ISBN 978-2-7407-0348-9)

- Guy Massin-Le Goff, Le Château Colbert à Maulévrier, Lyon, Nouvelles éditions Scala, coll. « châteaux », , 172 p. (ISBN 978-2-35988-144-8)

- Célestin Port (édition révisée par Jacques Levron, Pierre d'Herbécourt, Cécile Souchon), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou : D-M, t. 2, Angers, H. Siraudeau et Cie, , 873 p. (BNF 34649310), p. 423-425 .

- Reynald Secher, Le génocide franco-français : La Vendée-Vengé, Paris, Éditions Perrin, coll. « hors collection », , 360 p. (ISBN 978-2-262-02564-9) .

- Teddy Verron, L'intégration des Mauges à l'Anjou au XIe siècle, Limoges, Presses Universitaires de Limoges et du Limousin, coll. « Cahiers de l'Institut d'anthropologie juridique », , 403 p. (ISBN 978-2-84287-433-9, lire en ligne) .

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Orthodromie calculée à l'aide de « Orthodromie », sur Lion1906 (consulté le ).

- « Maulévrier », sur geoportail.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Pays de la Loire », sur pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Cholet - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Maulévrier et Cholet », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Cholet - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Maulévrier et La Roche-sur-Yon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de La Roche-sur-Yon - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de La Roche-sur-Yon - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de La Roche-sur-Yon - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Maulévrier », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Insee, Statistiques locales du territoire de Maulévrier (49192), consultées le 8 novembre 2016.

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Pierre-Louis Augereau 2004, p. 106.

- Célestin Port 1978, p. 424.

- Teddy Verron 2007, p. 168.

- Louis Moreri, « Le grand dictionnaire historique ou le mélange de l'histoire sacrée et profane (tome VI) », sur books.google.fr, (consulté le ), p. 410-411

- « Famille Colbert » [PDF], sur racineshistoire.free.fr (consulté le ), p. 7, 13, 14.

- Célestin Port 1978, p. 425.

- Nouveau dictionnaire historique des sièges et batailles mémorables et des combats maritimes les plus fameux,tome 2, Paris, 1808, p. 173

- Pierre-Marie Gaborit et Nicolas Delahaye 1995, p. 112.

- Reynald Secher 2006, p. 161.

- Gaston Blandin, « L'hospitalisation pendant la guerre de Vendée », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, vol. 97, no 4, , p. 497 (DOI 10.3406/abpo.1990.3372, lire en ligne, consulté le ).

- Célestin Port 1978, p. 423.

- memorialgenweb.org - Maulévrier : monument aux morts 1870-1871.

- Lola Parra Craviotto, « Maulévrier, le Japon à la française », Le Figaro Magazine, , p. 54-60 (lire en ligne).

- memorialgenweb.org - Maulévrier : monument aux morts.

- Mairie de Maulevrier : Conseil municipal.

- Réélection 2014 : « Liste des maires élus en 2014 », sur le site de la préfecture du département de Maine-et-Loire (consulté le ).

- « Maulévrier. Dominique Hervé est le nouveau maire », sur Le Courrier de l'Ouest, (consulté le ).

- Insee, Composition de l'EPCI du Bocage (244900668), consulté le 26 septembre 2013.

- « Arrêté SPC-BCL no 2015-124 », sur Préfecture de Maine-et-Loire, .

- « Arrêté DRCL-BCL no 2016-15, schéma départemental de coopération intercommunale de Maine-et-Loire », sur Préfecture de Maine-et-Loire, .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Maulévrier (49192) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de Maine-et-Loire (49) », (consulté le ).

- « Jeunesse - Scolarite », sur maulevrier.fr (consulté le ).

- Insee, Statistiques locales du territoire de Maulévrier (49), consultées le 21 avril 2013.

- « Menhir dit La Pierre au sel », notice no PA00109177, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Château des Colbert », notice no IA49003952, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « potager Colbert », sur potagercolbert.com (consulté le ).

- « Manoir, château de Touvois », notice no IA49003915, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides », notice no IA49003923, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste », notice no IA49003932, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- p. 348 du catalogue de l'exposition Chanteloup, un moment de grâce autour du duc de Choiseul, au Musée des beaux-arts de Tours, des 7 et 8 avril 2007.

- « Le mémorial du cardinal Luçon inauguré en grande pompe », sur courrierdelouest.fr, (consulté le ).

- Bibliothèque nationale de France (BnF), « Notice d'autorité personne - Hérault, André-Hubert », sur catalogue.bnf.fr, fiche du 10 février 1993.