Bataille de Saumur

La bataille de Saumur a lieu le lors de la guerre de Vendée. Elle s'achève par la victoire des Vendéens qui prennent la ville de Saumur.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Saumur |

| Issue | Victoire vendéenne |

| 1 500 morts ou blessés[4] - [3] 4 000 à 11 000 prisonniers (relâchés)[5] - [4] 50 à 80 canons capturés[4] - [3] | 60 à 70 morts[4] - [3] - [6] 400 à 500 blessés[4] - [3] - [6] |

Batailles

- 1re Machecoul

- 1re Saint-Florent-le-Vieil

- Jallais

- 1re Chemillé

- 1re Cholet

- 1re Coron

- 1re Chantonnay

- Pont-Charrault

- 1re Pornic

- 1re Sables-d'Olonne

- 2e Pornic

- 2e Sables-d'Olonne

- 2e Coron

- 2e Chemillé

- Les Aubiers

- 1re Challans

- Saint-Gervais

- Vezins

- 1re Port-Saint-Père

- 2e Machecoul

- 1re Beaupréau

- 1er Beaulieu-sous-la-Roche

- 1re Legé

- Thouars

- 1re Saint-Colombin

- 2e Port-Saint-Père

- 1re La Châtaigneraie

- Palluau

- 1re Fontenay-le-Comte

- 2e Fontenay-le-Comte

- Doué

- Montreuil-Bellay

- Saumur

- 3e Machecoul

- La Louée

- Parthenay

- 1re Luçon

- Nantes

- 1re Moulins-aux-Chèvres

- 1re Châtillon

- Martigné-Briand

- Vihiers

- Les Ponts-de-Cé

- 2e Luçon

- Château d'Aux

- 3e Luçon

- 1re La Roche-sur-Yon

- Vertou

- 2e Chantonnay

- Vrines

- 3e Port-Saint-Père

- 1re Montaigu

- Torfou

- 3e Coron

- Pont-Barré

- 2e Montaigu

- 1re Saint-Fulgent

- Le Pallet

- Treize-Septiers

- 2e Moulins-aux-Chèvres

- 2e Châtillon

- La Tremblaye

- 2e Cholet

- Beaupréau

- Aizenay

- Gesté

- Chauché

- 3e Legé

- 3e Cholet

- 2e Saint-Colombin

- 2e Beaupréau

- Bressuire

- Argenton-Château

- La Gaubretière

- La Vivantière

- Lucs-sur-Boulogne

- 2e La Roche-sur-Yon

- Les Clouzeaux

- 1re Mortagne

- Les Ouleries

- 2e Challans

- 1re Moutiers-les-Mauxfaits

- Chaudron-en-Mauges

- Mormaison

- 3e Challans

- Les Rouchères

- Chanteloup

- 2e La Châtaigneraie

- La Chambaudière

- Les Bauches

- La Roullière

- Fréligné

- 2e Moutiers-les-Mauxfaits

- La Grève

- Chalonnes

- 2e Saint-Florent-le-Vieil

- Les Essarts

- 2e Beaulieu-sous-la-Roche

- Belleville

- Saint-Jean-de-Monts

- Île d'Yeu

- Saint-Cyr-en-Talmondais

- 2e Mortagne

- Mouilleron-le-Captif

- Les Landes-Genusson

- Saint-Denis-la-Chevasse

- Landes de Béjarry

- 2e Quatre Chemins de l'Oie

- Le bois du Détroit

- Montorgueil

- La Bruffière

- La Créancière

- 3e Chemillé

- La Bégaudière

- Froidfond

- La Chabotterie

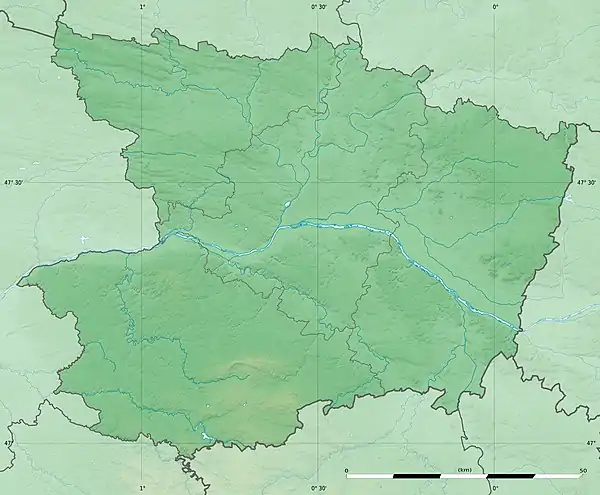

| Coordonnées | 47° 07′ 56″ nord, 0° 09′ 08″ ouest | |

|---|---|---|

|

|

|

Prélude

Peuplée d'environ 10 000 habitants en 1793, la ville de Saumur devient pendant la guerre de Vendée un important quartier-général républicain[7]. Elle est le siège d'une commission centrale en correspondance avec les commissaires de la Convention nationale dans les départements limitrophes[7]. Après la prise de Thouars en mai, les patriotes commencent des travaux de fortifications, sous la direction du capitaine d'Abadie, officier du génie[8]. Au sud-ouest de la ville, au-delà du pont Fouchard, sur le Thouet, celui-ci fait construire deux redoutes armées de canons sur les buttes de Bournan, à la jonction des routes de Cholet et de Montreuil-Bellay[8]. Au sud-est, le terrain est une zone de prairies barrée au nord par quelques coteaux couverts de vignes et de bois[9]. Sur ce côté-là, une troisième redoute est établie à la jonction des routes de Chaintre et de Varrains, en avant des faubourgs de Fenet, et une ligne de retranchements est élevée entre le Thouet et la Loire, du Marais-le-Roi à Notre-Dame-des-Ardilliers[9]. Cependant, par manque de temps, rien n'est établi sur la butte des Moulins[9]. Au nord, la Loire fait office de barrière naturelle[8]. Le vieux château de Saumur et les remparts médiévaux, en partie en ruines, n'offrent quant à eux plus de positions défensives solides[8].

Début juin, les forces républicaines sont positionnées dans la vallée du Layon : 2 500 hommes commandés par les adjudant-généraux Ladouce et Talot occupent Saint-Lambert-du-Lattay, 5 000 sous les ordres du général Leigonyer sont à Doué, tandis que le général Gauvilliers tient Saint-Georges-sur-Loire avec 1 500 hommes et que le général Salomon est à Thouars avec 5 000 hommes[10].

Vers le début du mois de juin 1793, les généraux vendéens constatent que les forces républicaines se concentrent dans les environs de Saumur et de Thouars, et redoutent une offensive imminente. Le 2 juin, l'Armée catholique et royale sort de Cholet et commence sa marche sur Saumur[2]. Quelques jours plus tard, les Vendéens entrent en contact avec les avant-gardes républicaines et s'emparent de Vezins et de Vihiers[11]. Le 7 juin, ils mettent en fuite les troupes inexpérimentées de Leigonyer à Concourson-sur-Layon, puis ils s'emparent de Doué-la-Fontaine[11].

Le soir du 7 juin, les chefs vendéens tiennent conseil à Doué[11]. L'ancien maréchal de camp Guy Joseph de Donnissan estime que les redoutes de Bournan sont presque imprenables et conseille de franchir le Thouet à Montreuil-Bellay pour attaquer Saumur par le sud-est[11]. Son plan est approuvé et le lendemain le gros de l'armée vendéenne s'empare de cette localité sans rencontrer de résistance, tandis que seules quelques maigres troupes se portent sur les redoutes de Bournan afin de mener des attaques de diversion[11]. De son côté, Saumur demande des renforts à Thouars[12] - [13] - [14]. Le général Salomon se met en marche avec ses troupes, mais il passe par Montreuil-Bellay dont il ignore la prise par les Vendéens et tombe dans une embuscade dans la nuit du 8 au 9 juin, à l'entrée de la ville[11] - [12] - [13] - [14]. Les patriotes fuient jusqu'à Parthenay et Niort[13], laissant derrière eux une centaine de tués et 900 prisonniers[12].

Peu après la bataille, les Vendéens s'emparent du pont de Saint-Just-sur-Dive, à cinq kilomètres au nord-est de Montreuil-Bellay, que l'état-major républicain n'a pas fait défendre malgré les demandes des habitants[15]. Toute l'armée vendéenne peut alors passer à l'est du Thouet et se déployer face à Saumur[15].

Forces en présence

Forces républicaines

Le nombre des forces républicaines présentes à Saumur varie de 8 000 à 18 000 selon les sources[1]. Selon le représentant en mission Choudieu, les défenseurs sont 8 000[1], tandis que le maire de Saumur parle de 8 000 à 9 000 hommes dans une lettre adressée aux administrations le 14 juin[3]. Chez les royalistes, la marquise La Rochejaquelein avance 16 000 hommes du côté des Bleus, tandis que le chef vendéen Boutillier de Saint-André parle de 18 000[3]. Du côté des historiens, Yves Gras estime les forces républicaines de 9 000 à 10 000[5], Émile Gabory à 10 000[3], Arthur Chuquet à 12 000[1] et Simone Loidreau de 14 000 à 15 000[1].

Parmi les troupes figurent la 36e division de gendarmerie, quatre bataillons de volontaires d'Orléans, plusieurs bataillons de Paris, des gardes nationaux, une compagnie franche des Pyrénées, le 8e régiment de hussards, le 13e régiment de dragons et les « chasseurs de la Liberté » de la Légion germanique — aussi appelée légion Rosenthal — constituée des anciens hussards de la Mort[1]. La Légion germanique, aussi appelée la « légion de la Fraternité », est également présente avec des cuirassiers légers, des dragons piqueurs, un bataillon d'arquebusier, des chasseurs à pied, une compagnie d'artillerie[1]. Au total, l'artillerie républicaine comprend 66 canons[1].

Ces forces sont placées sous les ordres du général de division Charles Duhoux de Hauterive[1]. Cependant ce dernier est alité après sa blessure à la bataille de Chemillé le 11 avril, et s'il dirige toujours le conseil, qui se tient dans sa chambre, il doit déléguer une partie du commandement au général de division Jacques-François de Menou et au général de brigade et chef d'état-major Louis-Alexandre Berthier[1]. Ces derniers sont eux-mêmes secondés par les généraux Coustard de Saint-Lo, Santerre et Ronsin[1]. Six représentants en mission sont également présents : René-Pierre Choudieu, Pierre Bourbotte, Joseph-Étienne Richard, Albert Ruelle, Jacques Dandenac et Pierre-Marie Delaunay, ainsi que deux commissaires du conseil exécutif : Antoine-François Momoro et La Chevardière[10].

Forces vendéennes

L'armée vendéenne compte environ 20 000 à 30 000 combattants[2] - [3]. Le général républicain Menou les estime à 20 000 et Savary de 25 000 à 30 000[2] - [16]. Les Angevins sont menés par Jacques Cathelineau et Jean-Nicolas Stofflet et les Poitevins par Louis de Lescure, Henri de La Rochejaquelein, Guy Joseph de Donnissan et Jandonnet de Langrenière[2]. Charles de Bonchamps et Maurice d'Elbée, blessés aux batailles de Fontenay-le-Comte, sont remplacés par Duhoux de Hauterive, neveu du général républicain, et Fleuriot de La Freulière[2]. Jean-Louis de Dommaigné commande la cavalerie, forte de 1 200 hommes[2], et Gaspard de Marigny l'artillerie, qui comprend 24 canons, dont la Marie-Jeanne[2]. Tous les combattants sont armés de fusils, fruits de leurs victoires précédentes et des prises de guerre faites sur les forces républicaines vaincues[2].

Déroulement

Déploiement

.jpg.webp)

Après avoir dépassé Saint-Just-sur-Dive, les forces vendéennes se divisent en trois colonnes : l'aile gauche est commandée par Lescure et Duhoux, le centre par Stofflet et des Essarts et l'aile droite par Cathelineau et La Rochejaquelein[17]. La division de Bonchamps, commandée par Fleuriot, est en réserve avec les bagages et les prisonniers[17]. La cavalerie et l'artillerie prennent position sur le flanc gauche, aux côtés des troupes des Lescure[17]. Selon le plan d'attaque, établi peut-être par Guy Joseph de Donnissan, l'aile gauche doit franchir le Thouet au gué de Chacé pour prendre les redoutes de Bournan à revers, puis atteindre le pont Fouchard, au sud-ouest de Saumur[17]. Le centre doit quant à lui attaquer le faubourg de Nantilly et le château de Saumur par le chemin de Saint-Just-sur-Dive[17]. L'attaque principale est menée par l'aile droite, qui doit longer la Loire et entrer dans la ville de Saumur par Notre-Dame-des-Ardilliers et le faubourg de Fenet[17].

Dans la nuit du 8 au 9 juin, l'état-major républicain se réunit en conseil de guerre[17]. L'évacuation de la ville et la destruction des ponts sont envisagés, mais les commandants républicains décident finalement de résister, malgré le désordre et l'indiscipline qui règnent au sein des troupes[17]. Les soldats ont ainsi l'habitude d'abandonner régulièrement leurs postes pour passer leurs journées et leurs nuits dans les cabarets, les auberges et les cafés[17]. Cependant le 9 juin tombant un dimanche, les républicains pensent que les insurgés catholiques n'attaqueront pas ce jour-là[18].

Le 9 juin, à partir de 6 heures du matin, l'arrivée de l'armée vendéenne est annoncée par les éclaireurs[18]. Menou fait battre la générale pendant des heures, mais il a toutes les peines à réunir les troupes, en partie dispersées dans les auberges et les cabarets[18]. Certains soldats désertent avant le début de la bataille[18]. À 2 heures de l'après-midi, les Vendéens sont à Chacé et à Dampierre-sur-Loire[18].

Les forces républicaines se déploient alors en ordre de bataille[18]. Coustard de Saint-Lo, arrivé seulement la veille à Saumur et n'ayant pas une grande connaissance du terrain, est envoyé défendre les redoutes de Bournan avec 3 000 volontaires, chasseurs et cuirassiers, où ils renforcent près 1 000 hommes déjà présents[18]. Berthier prend la tête de trois bataillons de volontaires, dont le 2e et 4e d'Orléans, et de la 36e division de gendarmerie avec 80 cavaliers et de l'artillerie[19]. Il se porte en avant du château sur la route de Fontevraud et prend position au niveau du village d'Aunis[19]. Il place également 250 volontaires du district de Saumur dans la chapelle Notre-Dame-des-Ardilliers et deux compagnies saumuroises à la redoute de Varrains[19]. Arrivé seulement quelques heures plus tôt de Tours, Santerre, considéré par ses supérieurs comme un officier incompétent, est chargé défendre les retranchements de Nantilly, qui dominent les marais du roi et quelques prés[19]. La position est avantageuse pour les défenseurs, aussi Menou ne prévoit pas d'attaque de ce côté et y fait déployer les troupes les moins solides, dont 400 gendarmes à pied, deux bataillons de gardes nationaux et 250 cavaliers[19]. Menou reste quant à lui à l'intérieur de Saumur avec les réserves[19].

Attaque des colonnes vendéennes

Dans l'après-midi du 9 juin, les Vendéens sont devant les entrées sud-est de Saumur. À trois heures de l'après-midi, toutes les colonnes vendéennes se lancent à l'attaque[3] - [13].

Au sud-est, les offensives de La Rochejaquelein et de Cathelineau sont cependant contenues par le château et les troupes de Berthier. Mais Lescure, au sud-ouest, passe à côté des redoutes de Bounan puis s'empare du pont Fouchard sur le Thouet. Lescure poursuit son avancée mais est freiné par l'intervention de la Légion germanique. Les Allemands repoussent les Vendéens à trois reprises, puis les cuirassiers républicains lancent une charge qui met en déroute les forces de Lescure. Cependant Marigny déploie efficacement ses canons dont les tirs arrêtent les cuirassiers qui sont ensuite chargés de flanc par la cavalerie de Dommaigné. Lescure rallie ses troupes et les Vendéens reprennent l'avantage. Cependant Domaigné est tué et Lescure est blessé d'une balle à l'épaule. Les républicains prennent la fuite, Menou et Berthier sont blessés et Pierre Bourbotte, blessé également et ayant eu son cheval tué sous lui, manque de peu d'être capturé par les Vendéens ; il est sauvé par François-Séverin Marceau-Desgraviers, alors lieutenant-colonel[3] - [13].

La nouvelle de la déroute au sud-ouest provoque la panique dans les rangs républicains alors qu'au sud-est ils avaient repoussé les attaques des Vendéens. Menou et Berthier, malgré leurs blessures, veulent lancer une contre-attaque, mais les cavaliers découragés reculent avant même de charger, imités par les fantassins des bataillons d'Orléans. La débâcle devient générale, et un bataillon de sans-culottes parisiens commandé par Santerre qui venait d'arriver en renfort prend la fuite dès qu'il aperçoit les Vendéens. Tous les soldats républicains se replient sur Tours, La Flèche et Angers[3].

La Rochejaquelein, accompagné seulement d'un officier, s'aventure alors seul dans la ville, 800 Vendéens le suivent et mettent en déroute les soldats du régiment de Picardie, qui forment l'arrière-garde, plusieurs se noient dans la Loire. La ville est presque totalement désertée par les troupes républicaines, seuls 500 soldats saumurois demeurent retranchés dans le château de Saumur. À l'est, le général Guy Coustard de Saint-Lo rallie des troupes et tente une offensive pour reprendre Saumur mais ses forces sont écrasées près du pont-Fouchard[3].

Capitulation des dernières forces républicaines

À la fin de la journée, les dernières troupes républicaines encerclées ne tiennent plus que les redoutes de Bournan et le château de Saumur[20]. Le château est encore défendu par environ 1 200 soldats, dont des dragons et des fantassins de la Légion germanique, des volontaires du 4e bataillon d'Orléans et une quarantaine de canonniers avec cinq pièces de 4 livres, deux de 18 livres et deux de 36 livres[20]. Aux alentours de minuit, les Vendéens tentent d'envoyer deux parlementaires, Beauvolier l'ainé et Renou, mais ces derniers sont reçus à coups de fusil, sans être atteints[21]. Des femmes de la ville envoient également une pétition aux défenseurs pour leur demander de capituler, sans succès[21]. Cathelineau et ses hommes passent alors la nuit autour du château et plusieurs combattants s'endorment dans les rues[21]. Le lendemain matin, les Vendéens commencent à placer des échelles contre les parapets pour franchir la première enceinte[21]. À 10 heures du matin, les républicains acceptent finalement de capituler et abattent le pont-levis[21]. Par la suite, le représentant en mission Choudieu affirmera que les défenseurs du château ont été contraints de se rendre à cause de l'utilisation par les Vendéens de femmes et d'enfants comme boucliers humains, mais cette version n'est pas attestée[21]. La capitulation est reçue par Marigny, puis les soldats républicains sortent du château sur deux rangs avec leurs étendards et leurs tambours[21]. Ils déposent leurs armes sur la place, avant d'être conduits dans les casernes de la ville[21].

Du côté des redoutes de Bournan, certains républicains, dont le général Coustard de Saint-Lo, parviennent à s'échapper vers Les Ponts-de-Cé[22]. D'autres volontaires, issus de divers bataillons, s'y maintiennent encore, mais après quelques échanges de tirs, ils capitulent à leur tour à 11 heures du matin[22].

Saumur est alors entièrement aux mains des Vendéens[22]. Ces derniers coupent l'arbre de la liberté et brûlent les papiers de municipalités[23]. Dans la soirée, ils font chanter un Te Deum à l'église Saint-Pierre pour célébrer leur victoire[22]. Les combattants vident également les caves à vin pour festoyer, mais ils ne commettent que très peu de pillages[23].

Pertes

Selon Émile Gabory et Simone Loidreau, les pertes des républicains sont de 1 500 morts ou blessés, tandis que celles des Vendéens sont trois à quatre fois inférieures[4] - [3]. D'après le colonel républicain Beaupré, 80 des 110 cuirassiers sont morts lors de la bataille[24]. Dans ses mémoires la marquise de La Rochejaquelein écrit que les pertes vendéennes s'élèvent à 60 morts et 400 blessés contre 1 500 tués chez les « Bleus »[25]. Berthre de Bournisseaux donne quant à lui un bilan plus précis de 66 morts et 500 blessés pour les insurgés[6].

D'après la marquise de La Rochejaquelein, les Vendéens ont fait 11 000 prisonniers en cinq jours et quatre batailles, à Doué, Vihiers, Montreuil-Bellay et Saumur[25] - [4] - [5]. Selon Yves Gras, le nombre des prisonniers fait à Saumur est de 4 000[5].

Les Vendéens s'emparent également de nombreux canons : 50 à 80 d'après Gabory[3], 60 selon Loidreau[4] et près de 80 selon la marquise de La Rochejaquelein[25]. Ils prennent aussi 10 000 à 15 000 fusils[3] - [4] - [5] - [26], 50 000 livres de poudre[4] et 150 barriques de salpêtre[4] - [25].

Les soldats républicains faits prisonniers sont relâchés contre le serment de ne plus se battre en Vendée[27] - [3]. Comme à Fontenay-le-Comte, ceux-ci ont les cheveux rasés, afin qu'ils puissent être reconnus s'ils devaient trahir leur serment[27]. Certains soldats, notamment de la Légion germanique, rejoignent l'armée vendéenne[27].

En ouvrant les prisons, les Vendéens découvrent notamment le général Pierre Quétineau, mis aux arrêts sur ordre de la Commission centrale après sa défaite à la bataille de Thouars le 5 mai[27]. De nouveau libéré après avoir refusé l'offre de rallier l'armée vendéenne, Quétineau se rend à Tours, où il incarcéré sur ordre des représentants en mission[28]. Il est ensuite envoyé à Paris, où il demeure enfermé pendant plusieurs mois dans la prison de l'Abbaye[28]. Quétineau est condamné à mort le par le Tribunal révolutionnaire et est guillotiné le lendemain[29].

Conséquences

Saumur prise, la route de Paris est ouverte[27]. Lors du conseil de guerre, La Rochejaquelein et Stofflet proposent de marcher sur la capitale[27]. Cependant les autres généraux jugent ce plan trop risqué et préconisent plutôt de se tourner vers Angers, Nantes ou Niort[3].

Les chefs vendéens décident de nommer un généralissime et élisent Jacques Cathelineau le 12 juin[3]. Des volontaires rallient également l'Armée catholique et royale et certains sont intégrés comme officiers, notamment Piron de La Varenne, Charles d'Autichamp et Antoine-Philippe de La Trémoïlle, prince de Talmont, qui est placé à la tête de cavalerie pour succéder à Dommaigné, tombé au combat.

Les chefs vendéens décident également de conserver la place de Saumur[23]. Camille Carrefour de La Pelouze, un ancien officier d'artillerie libéré des prisons, est nommé gouverneur, mais ayant des difficultés à se faire reconnaître des paysans, il demande bientôt son remplacement[23]. Cathelineau désigne alors La Rochejaquelein, qui lui-même nomme Langrenière comme commandant du château[23]. Le gros de l'armée vendéenne se porte ensuite sur Angers, où elle entre sans combattre le 18 juin[30]. Cependant les effectifs de l'armée commencent à fondre, car comme à leur habitude, les paysans regagnent leurs foyers après les combats[3]. Le 25 juin, n'ayant plus que huit hommes sous ses ordres à Saumur, La Rochejaquelein quitte la ville à 9 heures du soir[23]. Après seulement quatorze jours d'occupation vendéenne, Saumur est reprise le 26 juin par les troupes républicaines du général La Barollière[31].

Références

- Loidreau 2010, p. 252-253.

- Loidreau 2010, p. 254.

- Gabory 2009, p. 172-175.

- Loidreau 2010, p. 271.

- Gras 1994, p. 47-50.

- Berthre de Bourniseaux t. II 1819, p. 2.

- Loidreau 2010, p. 248.

- Loidreau 2010, p. 250-251.

- Loidreau 2010, p. 252.

- Loidreau 2010, p. 249.

- Loidreau 2010, p. 255.

- Gabory 2009, p. 170-172.

- Gras 1994, p. 48.

- Savary, t. I, 1824, p. 255-257.

- Loidreau 2010, p. 256.

- Savary, t. I, 1824, p. 263.

- Loidreau 2010, p. 256-257.

- Loidreau 2010, p. 258.

- Loidreau 2010, p. 259.

- Loidreau 2010, p. 268.

- Loidreau 2010, p. 269.

- Loidreau 2010, p. 270-271.

- Loidreau 2010, p. 274.

- Chassin t. II 1893-1895, p. 53.

- La Rochejaquelein 1994, p. 177.

- Martin 2014, p. 115.

- Loidreau 2010, p. 273.

- Gabory 2009, p. 159-160.

- Loidreau 2010, p. 241-242.

- Gabory 2009, p. 177.

- Loidreau 2010, p. 275.

Bibliographie

- Pierre Victor Jean Berthre de Bourniseaux, Histoire des guerres de la Vendée et des Chouans : depuis l'année 1792 jusqu'en 1815, vol. II, Bruno-Labbé, Imprimeur de l'Université, , 433 p. (lire en ligne).

- Charles-Louis Chassin, La Vendée Patriote (1793-1800), t. II, édition Paul Dupont, 1893-1895.

- Émile Gabory, Les Guerres de Vendée, Robert Laffont, 1912-1931 (réimpr. 2009), 1476 p.

- Yves Gras, La guerre de Vendée : 1793-1796, Paris, Economica, coll. « Campagnes et stratégies », , 184 p. (ISBN 978-2-7178-2600-5).

- Simone Loidreau, « Saumur, 9 juin 1793. La grande occasion manquée », dans Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée, Economica, , 656 p.

- Jean-Clément Martin, La guerre de Vendée 1793-1800, Points, , 368 p.

- Victoire de Donnissan de La Rochejaquelein, Mémoires publiés d'après son manuscrit autographe, Éditions du bocage, , 506 p.

.

. - Jean Julien Michel Savary, Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République, t. I, (lire en ligne).

.

. - Jean Tabeur (préf. Jean Tulard), Paris contre la province : les guerres de l'ouest, 1792-1796, Paris, Economica, coll. « Campagnes & stratégies / Les grandes batailles » (no 70), , 286 p. (ISBN 978-2-7178-5641-5).

.

.