Bataille de Chemillé (11 avril 1793)

La bataille de Chemillé, également connue sous le nom de Choc de Chemillé, se déroule le lors de la guerre de Vendée. Elle s'achève par la victoire des Vendéens, qui repoussent l'attaque des républicains visant à prendre la petite ville de Chemillé.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Chemillé |

| Issue | Victoire vendéenne |

| • Jean-François Berruyer • Charles Duhoux de Hauterive • Jacques de Menou de Boussay | • Maurice d'Elbée • Jacques Cathelineau • Jean Perdriau † |

| 4 000 hommes[1] | 6 000 hommes |

| 15 morts[2] 60 blessés[2] 400 prisonniers[3] - [4] | 200 à 300 morts[2] 5 à 6 canons capturés[2] - [5] |

Batailles

- 1re Machecoul

- 1re Saint-Florent-le-Vieil

- Jallais

- 1re Chemillé

- 1re Cholet

- 1re Coron

- 1re Chantonnay

- Pont-Charrault

- 1re Pornic

- 1re Sables-d'Olonne

- 2e Pornic

- 2e Sables-d'Olonne

- 2e Coron

- 2e Chemillé

- Les Aubiers

- 1re Challans

- Saint-Gervais

- Vezins

- 1re Port-Saint-Père

- 2e Machecoul

- 1re Beaupréau

- 1er Beaulieu-sous-la-Roche

- 1re Legé

- Thouars

- 1re Saint-Colombin

- 2e Port-Saint-Père

- 1re La Châtaigneraie

- Palluau

- 1re Fontenay-le-Comte

- 2e Fontenay-le-Comte

- Doué

- Montreuil-Bellay

- Saumur

- 3e Machecoul

- La Louée

- Parthenay

- 1re Luçon

- Nantes

- 1re Moulins-aux-Chèvres

- 1re Châtillon

- Martigné-Briand

- Vihiers

- Les Ponts-de-Cé

- 2e Luçon

- Château d'Aux

- 3e Luçon

- 1re La Roche-sur-Yon

- Vertou

- 2e Chantonnay

- Vrines

- 3e Port-Saint-Père

- 1re Montaigu

- Torfou

- 3e Coron

- Pont-Barré

- 2e Montaigu

- 1re Saint-Fulgent

- Le Pallet

- Treize-Septiers

- 2e Moulins-aux-Chèvres

- 2e Châtillon

- La Tremblaye

- 2e Cholet

- Beaupréau

- Aizenay

- Gesté

- Chauché

- 3e Legé

- 3e Cholet

- 2e Saint-Colombin

- 2e Beaupréau

- Bressuire

- Argenton-Château

- La Gaubretière

- La Vivantière

- Lucs-sur-Boulogne

- 2e La Roche-sur-Yon

- Les Clouzeaux

- 1re Mortagne

- Les Ouleries

- 2e Challans

- 1re Moutiers-les-Mauxfaits

- Chaudron-en-Mauges

- Mormaison

- 3e Challans

- Les Rouchères

- Chanteloup

- 2e La Châtaigneraie

- La Chambaudière

- Les Bauches

- La Roullière

- Fréligné

- 2e Moutiers-les-Mauxfaits

- La Grève

- Chalonnes

- 2e Saint-Florent-le-Vieil

- Les Essarts

- 2e Beaulieu-sous-la-Roche

- Belleville

- Saint-Jean-de-Monts

- Île d'Yeu

- Saint-Cyr-en-Talmondais

- 2e Mortagne

- Mouilleron-le-Captif

- Les Landes-Genusson

- Saint-Denis-la-Chevasse

- Landes de Béjarry

- 2e Quatre Chemins de l'Oie

- Le bois du Détroit

- Montorgueil

- La Bruffière

- La Créancière

- 3e Chemillé

- La Bégaudière

- Froidfond

- La Chabotterie

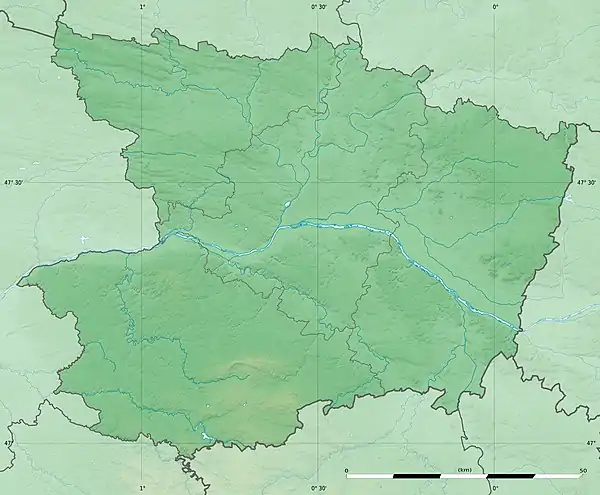

| Coordonnées | 47° 12′ 47″ nord, 0° 43′ 33″ ouest | |

|---|---|---|

|

|

|

Prélude

Le , les représentants en mission Choudieu et Richard donnent l'ordre au général Jean-François Berruyer, le commandant des forces républicaines à Angers, de lancer une offensive contre les territoires insurgés[3]. Celui-ci s'exécute à contre-cœur, estimant que les troupes sous ses ordres ne sont pas encore assez nombreuses[3].

Le 10 avril, les forces d'Angers se mettent en marche, divisées en trois corps[3] - [1]. Le premier, commandé par Gauvilliers et fort de 4 000 hommes, doit suivre la Loire[1]. Le deuxième, commandé directement par Berruyer et Duhoux de Hauterive et également fort de 4 000 hommes, part de Saint-Lambert-du-Lattay et marche sur Chemillé[3] - [1]. Le troisième, commandé par Leigonyer et fort de 5 000[3] 8 000[1] hommes, doit prendre Coron et Vezins[1]. De plus, les 3 000 hommes de Quétineau postés à Bressuire reçoivent l'ordre de marcher sur Les Aubiers afin de menacer les Vendéens sur leur flanc droit[1].

Berruyer divise son corps en deux colonnes : la première, commandée par lui-même et avec pour seconds Menou et Mangin, doit attaquer directement Chemillé par le nord ; la seconde, commandée par Duhoux, passe par La Jumellière[1], où elle débusque un poste de 600 à 700 Vendéens[6]. En route, les soldats républicains brûlent un village et massacrent plusieurs habitants au Pont-Barré[3].

Déroulement

Le 11 avril, à midi, les troupes de Berruyer sont devant Chemillé[1] - [3] - [6]. Commandés par Maurice d'Elbée et Jacques Cathelineau[7], les Vendéens sont retranchés sur la grande route et derrière l'Hyrome[1] - [3]. La petite ville a été fortifiée par les insurgés[8]. Tous les ponts qui traversent la rivière sont coupés[1] - [9], tandis qu'une tranchée et une redoute, où sont placés des canons, coupent la grande route d'Angers[8]. Enfin l'église Saint-Pierre est crénelée : un retranchement en terre l'entoure et des meurtrières sont percées dans les murailles[8].

Berruyer donne à Menou le commandement du flanc droit, tandis que lui-même prend la tête du flanc gauche[6]. Les bleus passent alors à l'attaque et franchissent la rivière[1]. Au centre, les gendarmes de la 35e division s'emparent dans un premier temps d'une batterie d'artillerie[1] - [6], mais l'assaut est finalement repoussé et les volontaires démoralisés, franchissent Hyrome en sens inverse[1]. Cependant les forces de Duhoux arrivent ensuite en renfort pour soutenir Menou[1] - [10]. Un nouvel assaut est lancé et cette fois les républicains bousculent les lignes vendéennes[1], s'emparant des retranchements[10], puis prennent position sur la place de l'église Saint-Pierre[9]. Cinq canons sont enlevés, un autre est encloué et jeté dans la rivière[10]. Alors que la nuit tombe, la ville est le théâtre de combats confus au corps-à-corps[9].

Des prisonniers patriotes liés entre eux et placés en première ligne comme boucliers humains profitent alors du désordre pour s'élancer vers les lignes républicaines[1] - [3]. Mais dans l'obscurité, des volontaires confondent ce mouvement avec une attaque ennemie et prennent la fuite[1] - [3]. Sur la place Saint-Pierre, les combattants retranchés dans l'église résistent[10] et un insurgé fait exploser une réserve de munitions, aggravant encore la panique des patriotes[9]. D'Elbée s'aperçoit alors du désarroi dans les rangs républicains et lance une contre-attaque[1] - [3]. Finalement le général Berruyer ordonne la retraite et se replie sur Saint-Lambert-du-Lattay, où il arrive à minuit[1] - [10].

Le soir du 11 avril, Chemillé reste aux mains des Vendéens[9]. Le combat a duré près de 10 heures[11].

Pertes

Après les combats, le général Berruyer et le représentant Choudieu déclarent que les insurgés ont perdu environ 600 hommes[12]. Le 13 avril, le représentant en mission Richard, au nom des commissaires de la Convention envoyés dans les départements de Maine-et-Loire et de la Sarthe, annonce un bilan de 15 morts chez les républicains, contre 500 à 600 tués chez les « brigands », 133 patriotes délivrés et six canons capturés[A 1]. Le prêtre réfractaire Jacques Cantiteau affirme pour sa part avoir vu dans des « papiers officiels », mais sans davantage de précision, que 1 500 républicains furent mis hors de combat à Chemillé, mais ce nombre est très probablement exagéré[12] - [14]. En 1840, l'historien militaire Patu-Deschautschamps, donne un bilan de 15 tués, dont deux officiers, et 60 blessés du côté des républicains et porte les pertes vendéennes entre 200 et 300[2]. Il fait également état de 133 prisonniers délivrés et de cinq canons capturés par les républicains[2].

Environ 400 républicains auraient également été faits prisonniers[3] - [4].

Selon une étude publiée par Manuel Jobar en 2007, les insurgés originaires de Chemillé payent un lourd tribut : 10 % des hommes pour lesquels un état de service est disponible[9] — soit 602 insurgés chemillois répertoriés[15] — ont été tués lors de cette bataille[9].

L'adjudant-général républicain Mangin[5] - [1] et le chef vendéen Jean Perdriau[16] figurent également parmi les morts de cette bataille. Le général Charles Duhoux de Hauterive est quant à lui blessé à la jambe[17].

Le Pater de d'Elbée

Après la bataille, des combattants vendéens se rassemblent devant l'église de Chemillé en réclamant la mise à mort des prisonniers républicains qui y sont enfermés[18] - [4]. Le général d'Elbée arrive alors au milieu de la foule pour tenter de ramener le calme[18] - [4]. À sa demande, les hommes se mettent à genou pour réciter le Pater Noster[18] - [4]. Cependant lorsque les insurgés arrivent aux paroles « pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », d'Elbée les interrompt : « Arrêtez ! Ne mentez pas à Dieu ! Vous osez lui demander de vous pardonner comme vous pardonnez aux autres alors que vous êtes prêts à vous venger de vos ennemis ! »[18] - [4]. Ces déclarations ne provoquent aucune contestation et les prisonniers sont ainsi sauvés[18] - [4] - [19]. L'épisode est alors appelé le « Pater de d'Elbée »[3] - [19].

Conséquences

Dans son rapport du 12 avril, le général Berruyer se plaint du comportement des volontaires, qu'il accuse de lâcheté[20]. Mais il déplore également le mauvais état dans lequel ces derniers sont maintenus : « Je dois dire et répéter que je ne peux compter sur les volontaires qui sont ici. La plupart n'ont que de mauvais fusils de chasse, sans baïonnettes ; il y en a même très-peu qui sachent ce que c'est qu'une arme. Si j'avais quatre bataillons comme la trente-cinquième division de gendarmerie, je répondrais du succès ; cependant je ne cesserai de dire qu'il est de la plus haute importance de faire cesser les troubles de ce pays-ci »[20].

La victoire des Vendéens à Chemillé[21] - [1] est cependant sans lendemain[1]. Le même jour, Bonchamps est battu par Gauvilliers au Mesnil-en-Vallée, tandis que Stofflet est repoussé à Coron par Leigonyer[1] - [3]. Menacés sur leurs flancs et presque à court de munitions, D'Elbée et Cathelineau sont contraints de battre en retraite et le soir du 12 avril, toutes les forces angevines se rassemblent à Beaupréau[3]. Sur les conseils de Bonchamps, les chefs vendéens décident un repli sur Tiffauges[3]. Le 13 avril, Chemillé est occupée par les forces de Berruyer[22]. Puis le 17 avril, Cholet est reprise par les républicains[23]. Cependant Berruyer fait l'erreur de ne pas se lancer à la poursuite de l'armée d'Anjou[3]. Obnubilé par le mauvais état de ses troupes, il ignore que les insurgés sont dans une situation bien pire encore[3].

Notes

-

« Il y a longtemps que nous ne vous avons donné connaissance de la situation des choses dans le département. Nous attendions les premiers résultats des opérations qui se préparaient. Le 11, le général Berruyer a fait attaquer les brigands sur tous les points qu'ils occupaient, par les différentes divisions de son armée. Leygonnier, à la tête du corps de troupes stationné à Yihiers, s'était avancé sur Coron où l'ennemi était retranché. Il s'en est rendu maître après une résistance assez vive ; il a poussé les rebelles jusqu'à une demi-lieue au delà de ce bourg. Le combat s'est engagé de nouveau et ils ont été complètement battus. Le bataillon du Finistère et les dragons du 19e se sont particulièrement distingués. « Le citoyen Gauvilliers, commandant le corps de la rive droite de la Loire, a passé ce fleuve ; il a attaqué les brigands au Meuil, les a mis en déroute, s'est emparé de leur artillerie et est entré ensuite dans Saint-Florent, poste important dont on craignait ne pouvoir se rendre maître sans perdre beaucoup de citoyens. L'activité du citoyen Gauvilliers, et l'ardeur des troupes, à ses ordres, ont évité ce malheur à la République. « Le général Berruyer s'est porté lui-même Sur Chemillé et la Jumelière, où l'ennemi avait réuni ses plus grandes forces. Il était fortement retranché sur tous les points. Après une canonnade très vive, ce poste a également été emporté par le bataillon de la 35e division de la gendarmerie et quelques gardes nationales. On a pris six pièces de canon. Si la nuit ne fut survenue, les brigands auraient été poursuivis clandestinement. Dans cette affaire, nous avons tué 5 à 600 brigands ; nous avons perdu 15 hommes ; un plus grand nombre ont été blessés. Nous avons délivré 133 patriotes prisonniers que les ennemis tenaient liés à côté de leurs batteries. « La 35e division de la gendarmerie s'est conduite avec la plus grande bravoure ; si elle eût été soutenue par la plus grande partie des gardes nationales, l'affaire n'eût pas été longue. « Nous ne pouvons que donner des éloges à la conduite du général en chef Berruyer et des généraux Du Houx et Menou. Du Houx a été légèrement blessé à la jambe, et Menou s'est porté à pied avec un détachement de la 35e division, sur une pièce de canon dont il s'est emparé l'épée à la main. Nous avons perdu le capitaine de gendarmerie à cheval Marchand, et l'adjudant général Mangin. « Le général va continuer à donner la chasse aux rebelles. Nous ne craignons pas d'avancer que s'il avait eu trois ou quatre bataillons de troupes instruites, cette expédition serait promptement terminée et il y a plusieurs semaines qu'elle serait commencée. Nous vous rendrons compte exactement des événements qui vont suivre. Les représentants du peuple envoyés par la Convention nationale dans les départements de Maine-et-Loire et de la Sarthe[5] - [13]. »

— Lettre signée par le représentant en mission Richard

Références

- Gabory 2009, p. 147-148

- Patu-Deschautschamps 1840, p. 33.

- Gras 1994, p. 31-32.

- Doré Graslin 1979, p. 46.

- Siraudeau 1921, p. 227.

- Savary 1824, p. 153.

- Coutau-Bégarie et Doré-Graslin 2010, p. 29.

- Hussenet 2007, p. 190.

- Hussenet 2007, p. 191.

- Savary 1824, p. 154.

- Martin 2014, p. 96.

- Carné 1893, p. 111.

- Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, volume 62, p. 172.

- Walter 1953, p. 122.

- Hussenet 2007, p. 157.

- Gabory 2009, p. 1439

- Loidreau 2010, p. 253.

- Hussenet 2007, p. 191-192.

- Gérard 2001, p. 293-294.

- Savary 1824, p. 160.

- Muraise 2010, p. 85.

- Hussenet 2007, p. 192.

- Martin 2014, p. 97.

Bibliographie

- Gaston Louis Michel Marie baron de Carné, Revue historique de l'Ouest, t. IX, Bureaux de la Revue, .

- Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin, « "Cette guerre extraordinaire et inexplicable" : La dimensension militaire des guerres de Vendée », dans Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée, Economica, , 656 p.

- Philbert Doré Graslin, Itinéraires de la Vendée militaire : journal de la Guerre des Géants : 1793-1801, Éditions Garnier Frères, , 227 p.

- Émile Gabory, Les guerres de Vendée, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. « bouquins », , 1504 p. (ISBN 978-2-221-11309-7).

- Alain Gérard, Les Vendéens des origines à nos jours, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, , 508 p. (ISBN 978-2911253126).

- Yves Gras, La guerre de Vendée : 1793-1796, Paris, Economica, coll. « Campagnes et stratégies », , 184 p. (ISBN 978-2-7178-2600-5).

.

. - Jacques Hussenet (dir.), « Détruisez la Vendée ! » Regards croisés sur les victimes et destructions de la guerre de Vendée, La Roche-sur-Yon, Centre vendéen de recherches historiques, , 634 p.

- Simone Loidreau, « Saumur, 9 juin 1793. La grande occasion manquée », dans Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée, Economica, , 656 p.

- Jean-Clément Martin, La guerre de Vendée 1793-1800, Points, , 368 p.

- Éric Muraise, « L'insurrection royaliste dans l'Ouest (1791-1800) », dans Hervé Coutau-Bégarie et Charles Doré-Graslin (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée, Economica, , 656 p.

- F. L. Patu-Deschautschamps, Dix années de guerre intestine : présentant le tableau et l'examen raisonné des opérations des armées royalistes et républicaines dans les départements de l'ouest, depuis le mois de mars, 1793 jusqu'au Ier août 1802, Gaultier-Laguionie, , 635 p. (lire en ligne)

- Jean Julien Michel Savary, Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République, t. I, Paris, Baudoin Frères, Libraires-éditeurs, , 466 p. (lire en ligne).

- J.Siraudeau, L'Anjou historique, t. 21 à 22, .

- Jean Tabeur (préf. Jean Tulard), Paris contre la province : les guerres de l'ouest, 1792-1796, Paris, Economica, coll. « Campagnes & stratégies / Les grandes batailles » (no 70), , 286 p. (ISBN 978-2-7178-5641-5).

.

. - Gérard Walter, La Guerre de Vendée, Plon, , 362 p.