Le Mêle-sur-Sarthe

Le Mêle-sur-Sarthe est une commune française, située dans le département de l'Orne en région Normandie, peuplée de 659 habitants[Note 1].

| Le Mêle-sur-Sarthe | |

Vue générale de la ville prise de l'étang de Bois-Roger. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Orne |

| Arrondissement | Alençon |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée de la Haute Sarthe (siège) |

| Maire Mandat |

Jean-Dimitri Photopoulos 2020-2026 |

| Code postal | 61170 |

| Code commune | 61258 |

| Démographie | |

| Population municipale |

659 hab. (2020 |

| Densité | 1 063 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 30′ 40″ nord, 0° 21′ 17″ est |

| Altitude | Min. 143 m Max. 157 m |

| Superficie | 0,62 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Alençon (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Écouves |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

Géographie

.JPG.webp)

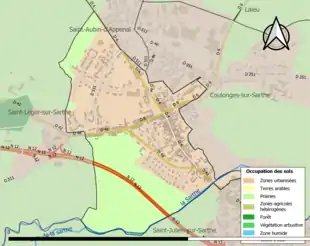

Le Mêle-sur-Sarthe est l'ancien chef-lieu d'un canton qui comprenait quinze communes et le siège de la communauté de communes de la Vallée de la Haute Sarthe (composée de trente-et-une communes). Couvrant soixante-deux hectares, elle est la commune la moins étendue du département de l'Orne[1] et son agglomération est partagée avec cinq autres communes :

- à l'est : Saint-Julien-sur-Sarthe, de l'autre côté du pont sur la Sarthe avec le Carré Saint-Julien ;

- à l'ouest : Saint-Léger-sur-Sarthe avec le faubourg Loyer et Saint-Aubin-d'Appenai ;

- au nord : Coulonges-sur-Sarthe avec le quartier de la gare et Laleu.

Le Mêle-sur-Sarthe est traversée par la Sarthe, et par la RN 12, axe majeur de l'Orne, qui traverse le département d'est en ouest. Depuis 2010, Le Mêle-sur-Sarthe est un point de passage, une étape, sur la voie verte Condé-sur-Huisne - Alençon, qui emprunte l'ancienne voie de chemin de fer Alençon - Le-Mêle-sur-Sarthe - Mortagne-au-Perche - Condé-sur-Huisne.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Ste Scolasse-sur-Sarthe », sur la commune de Sainte-Scolasse-sur-Sarthe, mise en service en 1972[8] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[9] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 10,5 °C et la hauteur de précipitations de 778,4 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 6], « Alençon - Valframbert », sur la commune d'Alençon, mise en service en 1946 et à 21 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 10,8 °C pour la période 1971-2000[12] à 10,9 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Le Mêle-sur-Sarthe est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Alençon, dont elle est une commune de la couronne[Note 8]. Cette aire, qui regroupe 89 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[18] - [19].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (60,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (60,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (60,8 %), prairies (39,2 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Merula en 854, de Merula en 1149[22].

Du latin merula, « merle »[22].

La Sarthe borde la commune.

Histoire

Merula super Sartham et son église, dédiée à saint Julien, sont cités en 854 lors d’une mission de missi dominici[23]. Le nom de Carré « Saint-Julien » vient sans doute de cette église située en bordure de la Sarthe.

Le Mêle était entouré de forêts. À l’est, l'immense forêt du Perche, à l’ouest, au nord de la Sarthe, la forêt de Bourse, au sud de la Sarthe, la forêt de Blavou aujourd’hui disparue[24].

Le roi Charles le Chauve, mort en 877, donne l’église aux moines de Saint-Maur de Glanfeuil en Anjou. Pendant l’invasion des Vikings en 862, les religieux de cette abbaye déposent les reliques de saint Maur dans l’église du Mêle ; elles y restèrent un an[25].

Guillaume Ier, duc de Normandie (910-942, dit Guillaume Longue-Épée) fait élever au Mêle un château destiné à défendre le pont de bois sur la Sarthe[26]. Dès le Xe siècle, le Mêle appartient à la puissante famille des Bellême.

Guillaume Ier de Bellême (mort vers 1030) contrôle la forêt de Bourse vers 1025.

Sigefroy, fils bâtard de Guillaume Ier, est cité comme premier seigneur du Mêle. À cette époque, le Mêle est un bourg, centre économique, de production et d’échanges avec des marchands et des artisans.

La Sarthe était une zone marécageuse avec peu de points de passage ; des gués à Alençon, à Saint-Léger et à Saint-Paul, des ponts en bois au Mêle et à Alençon.

Le défrichement de la forêt de Bourse était en plein essor en 1060. Olivier du Mêle (de Merula), neveu de Sigefroy, fils bâtard de Guillaume II de Bellême (mort avant 1109) est le second seigneur connu, vers 1050.

Ensuite on trouve Roger de Montgommery, époux de Mabile de Bellême, vers 1080.

Le château du Mêle a été remis en état entre 1087 et 1113[26].

À la suite de la défaite des Bellême, Henri Ier Beauclerc, roi d’Angleterre et duc de Normandie, s’empare du Mêle en 1113. Il la donne à son neveu Thibault IV, comte de Champagne, qui fait renforcer les défenses du Mêle et impose de lourdes corvées et de lourdes taxes aux habitants[23].

Guillaume III de Montgommery Bellême (mort en 1172), rentre en possession en 1128 du Mêle. Il fait élever un nouveau château en matériaux plus solides que le château primitif en bois, non plus près du pont mais un peu plus haut vers l’ouest[26], à l’emplacement de l’école Saint-Joseph.

Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et duc de Normandie, fait ériger, entre 1158 et 1168, « les fossés le Roi », ligne de défense d’une centaine de kilomètres du Mêle jusqu’à Verneuil-sur-Avre, vis-à-vis du royaume de France.

Le moulin du Mêle est cité en 1159, la dîme était à l’abbaye Saint-Martin de Séez[23].

Lors de la conquête de la Normandie en 1204 par Philippe Auguste, roi de France, le comté d’Alençon est réuni à la couronne.

Le château du Mêle, détruit pendant la guerre de Cent Ans, est reconstruit par les Montgommery.

Comme personnage tristement connu de cette famille : Gabriel Ier de Montgommery, capitaine de la garde écossaise du roi, seigneur du Mêle qui blessa mortellement le roi de France Henri II lors d’un tournoi en 1559. Ses deux enfants aînés se réfugient au château du Mêle.

En 1760, la baronnie du Mêle est vendue à Clément de Barville qui l’échange avec le roi en 1773[25].

En 1774, Louis XVI fit don à son frère Louis Stanislas (Louis XVIII) de la baronnie du Mêle. En 1784, la baronnie est cédée à Maximilien Antoine Armand de Béthune, duc de Sully.

Sur un plan de 1670, on voit des halles, environ 1 000 m2, situées sur la grande place. Le marché, hebdomadaire, était le plus important de la région. Elles sont démolies vers 1863.

Au début du XVIIIe siècle, lors de l’aménagement de la grande route vers Paris par Mortagne et Verneuil, une poste aux lettres et aux chevaux est installée près du « Bœuf Noir ».

Il y avait deux diligences pour Paris par semaine ; le voyage durait trois jours et demi. Une douzaine d’agents étaient affectés à cette poste.

La Sarthe a été aménagée à la fin du XVIIIe siècle et un nouveau pont a été construit.

Au XVIIIe siècle, le château était composé de trois corps de bâtiments perpendiculaires à la route (grande rue) et encadrant la cour d’honneur. Les jardins ont fait place à l’église, à la poste, au château d’eau. Le manoir seigneurial avec sa chapelle, occupait la partie sud de la cour (actuellement école Saint-Joseph)[25].

Inhabité pendant longtemps après la mort de la comtesse Nicolas François de Montgommery (en 1732), ses murs et ses toits se dégradant faute de réparations, le dernier seigneur du lieu, Maximilien de Béthune, le vendit deux ans avant la Révolution.

Mademoiselle Victorine Chevallier (morte en 1928), dernière propriétaire du château, bienfaitrice de plusieurs églises de la région, désigne l’abbé Victor Dubois, secrétaire général de l’évêché, comme légataire universel. L’école Saint-Joseph est ouverte en 1935.

L’ancienne église, dédiée à saint Julien, étant en très mauvais état, a été démolie au cours des années 1850. Le maître autel est aujourd’hui dans la nouvelle église à l’autel de Notre-Dame-de-Pitié. C’est le seul vestige de l’ancienne église.

Dès 1836, le conseil de fabrique s’entendit avec la municipalité pour faire construire une nouvelle église. Le conseil municipal acquiert une partie des anciens jardins du château. Les travaux commencent en 1843 ; la nouvelle église est bénite le .

En 1840, une école de dressage du cheval fut fondée[27]. Une notable amélioration se fit sentir dans la race normande : les carrossiers et les trotteurs, préalablement assouplis et dressés, furent mieux appréciés du commerce et conquirent dès lors une grande renommée.

Autour du Mêle, il y avait de nombreux élevages : Mesnil-Broust, Marchemaisons, Essay, Bursard, Boitron, Aulnay, Saint-Aubin, Laleu, Saint-Léger.

Le Mêle-sur-Sarthe est libérée par la 5e DB américaine le [28]. Un odonyme (place du 11-Août-1944) rappelle cet évènement de la Seconde Guerre mondiale.

Héraldique

|

Blason | D'argent au merle de sable posé sur une rivière d'azur agitée du champ et posée sur une plaine ondée de sinople; au chef de gueules chargé de deux léopards d'or[29]. |

|---|---|---|

| Détails | Les léopards d'or sur champ de gueules rappellent les armes de la Normandie |

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[32].

En 2020, la commune comptait 659 habitants[Note 9], en diminution de 12,83 % par rapport à 2014 (Orne : −3,22 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 1702, il y avait 52 feux, soit environ 260 personnes[25], en 1790, 106 feux, environ 530 personnes.

Économie

La commune a obtenu le label Village étape en 2017.

Lieux et monuments

_%C3%89glise_Notre-Dame-de-l'Assomption_01.JPG.webp)

- L'église Notre-Dame-de-l'Assomption de style néoclassique (XIXe siècle), est inscrite au répertoire supplémentaire des monuments historiques.

- Le lac du pays Mêlois est un lac créé et aménagé entre 1969 et 1975, mis en eau au printemps 1975. Avec une plage surveillée et des loisirs tels que la voile, pédalos, pêche, mini-golf, tennis, jeux pour enfants, camping, etc.

Personnalités

- Jacques Boisgallais (1927-2021), compositeur y est né.

- Daniel Goulet (1928-2007), professeur puis directeur d'une école privée du Mêle-sur-Sarthe. Il fut maire de cette commune pendant près d'un quart de siècle, entre 1971 et 1995, député de la 1re circonscription de l'Orne puis sénateur de l'Orne.

Le Mêle-sur-Sarthe dans la fiction

- L'action du film Normandie nue sorti en 2018 se déroule dans le village.

Jumelages et partenariats

Königstein (Allemagne) depuis 1967 (par sa commune associée Falkenstein).

Königstein (Allemagne) depuis 1967 (par sa commune associée Falkenstein)..svg.png.webp) Faringdon (Royaume-Uni) depuis 1990.

Faringdon (Royaume-Uni) depuis 1990. Libčany (Tchéquie) depuis 1995.

Libčany (Tchéquie) depuis 1995.

Notes et références

Notes

- Population municipale 2020.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2014 (site de l'IGN, téléchargement du 1er mars 2015)

- Répertoire géographique des communes.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Normandie », sur normandie.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Ste Scolasse-sur-Sarthe - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Le Mêle-sur-Sarthe et Sainte-Scolasse-sur-Sarthe », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Ste Scolasse-sur-Sarthe - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Le Mêle-sur-Sarthe et Alençon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique d'Alençon - Valframbert - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Alençon - Valframbert - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Alençon - Valframbert - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction duAlençon », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre - 1990 - Toponymie générale de la France - Page 344 - (ISBN 2600028838).

- Vicomte du Motey, Robert II de Bellême; Origines de la Normandie et du duché d’Alençon.

- Philippe Siguret, Histoire du Perche.

- Henri Hiboust, Histoire du Mêle.

- Gérard Louise, La seigneurie de Bellême : Xe – XIIe siècle. Thèse de doctorat d’état..

- Georges Guénaux, L'Élevage du cheval et du gros bétail en Normandie 1902..

- secondwar.forumactif.com Second War,Guerre Moderne et Moyen-Orient.

- « 61 258 - Le Mêle-sur-Sarthe », sur L'Armorial des villes et des villages de France (consulté le ).

- Réélection 2014 : « Le Mêle-sur-Sarthe (61170) - Municipales 2014 », sur elections.ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Morand (Fabrice), "L'ancienne église du Mêle-sur-Sarthe", dans les Cahiers percherons, bulletin trimestriel des Amis du Perche, n° 186, 2011-2, pp. 29–35.