Antrain

Antrain (parfois nommée localement Antrain-sur-Couesnon) est une ancienne commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne, peuplée de 1 286 habitants[Note 1]. Le , elle a fusionné avec La Fontenelle, Saint-Ouen-la-Rouërie et Tremblay pour former la commune de Val-Couesnon[1].

| Antrain | |||||

_Mairie_01.jpg.webp) La mairie d'Antrain. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Ille-et-Vilaine | ||||

| Arrondissement | Fougères-Vitré | ||||

| Intercommunalité | Couesnon Marches de Bretagne | ||||

| Statut | Commune déléguée | ||||

| Maire délégué Mandat |

Louis Halais 2020-2026 |

||||

| Code postal | 35560 | ||||

| Code commune | 35004 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Antrainais(e) | ||||

| Population | 1 286 hab. (2020) | ||||

| Densité | 138 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 27′ 40″ nord, 1° 29′ 01″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 6 m Max. 84 m |

||||

| Superficie | 9,31 km2 | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Antrain (chef-lieu) | ||||

| Historique | |||||

| Fusion | |||||

| Commune(s) d'intégration | Val-Couesnon | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

| |||||

Géographie

Situation

Antrain, chef-lieu de canton de l’arrondissement de Fougères-Vitré, est située :

- à 45 km au nord de Rennes,

- à 25 km à l’ouest de Fougères,

- à 50 km à l’est de Saint-Malo,

- à 30 km au sud d’Avranches (Manche),

- à 20 km au sud du Mont-Saint-Michel (Manche).

La ville est bâtie sur un petit promontoire de 45 mètres d’altitude situé au confluent de deux cours d’eau : la Loysance et le Couesnon. Elle domine une verte région bocagère. C'est une ville-marché aux petites rues en pente conservant des demeures des XVIe et XVIIe siècles.

À la croisée de grands axes routiers importants, son territoire est traversé :

- du nord au sud par l’axe Rennes-Pontorson-Mont Saint-Michel (RD 175),

- d’est en ouest par l’axe Fougères-Saint-Malo par Dol-de-Bretagne (RD 155) qui permet d’accéder à l’autoroute des Estuaires (l’A 84 qui relie Rennes à Caen,

- et enfin la RD 296 qui prend naissance au carrefour de « la Carrée » et qui conduit à Avranches.

L’agglomération semble s’être développée à cette intersection. Toutefois, l’histoire nous apprend qu’elle a grandi en fait à cause et grâce à l’un des rares ponts existant sur le Couesnon.

Communes limitrophes

Topographie, géologie

Le territoire communal est peu étendu (931 ha) et de forme allongée le long de la vallée du Couesnon. De ce fait, le relief est faiblement marqué.

La carte géologique simple est composée de schistes briovériens dans lesquels se sont creusés les lits des cours d’eau, dans les vallées desquels, par suite de la remontée du niveau marin, se sont déposées des alluvions modernes.

Favorisée par un climat océanique (temps doux et pluvieux), c’est une région où les herbages sont développés pour l’élevage bovin.

La carte topographique de la commune est principalement marquée par la vallée du Couesnon et de ses affluents. D’une manière générale, le territoire se présente comme un plateau dont la pente est orientée vers le nord-ouest. Les variations topographiques n’excédent pas une dizaine de mètres, sauf à l’approche du Couesnon, notamment dans le sud du territoire communal. La partie nord présente un relief plus calme s’ouvrant sur une vallée beaucoup plus vaste. C’est d’ailleurs dans cette partie du territoire que l’on trouve les dépôts alluvionnaires les plus importants.

Hydromorphologie, boisement

Formant la limite communale ouest, le Couesnon est le cours d’eau le plus important dont quatre affluents forment les autres limites territoriales de la commune :

- au sud, le ruisseau de Bonnefontaine,

- au centre, la Loysance, qui draine l’agglomération,

- à l’est et au nord, le Tronçon,

- Enfin, tout au nord, le ruisseau de la Barbais.

Au nord, s’étend sur une partie de la vallée du Couesnon une zone de marais. Celui-ci s’étend sur une superficie de 1 162 km2 dont 952 km2 en Ille-et-Vilaine (Bretagne) et 208 km2 dans la Manche (Basse-Normandie). Il se trouve en zone de protection spéciale, dont le périmètre est de 930 hectares et concerne en plus d'Antrain, sept autres communes (Pleine-Fougères, Pontorson, Boucey, Aucey-la-Plaine, Sacey, Sougéal, La Fontenelle). La zone de marais dans laquelle se situe Antrain est connue sous le nom de marais de la Folie (du nom d'un hameau voisin) et fait 172 ha. Il en existe trois autres bien distincts, tant par leurs caractéristiques paysagères que par leurs modes de gestion spécifiques : le marais du Mesnil (190 ha), le marais de Sougéal (285 ha), le marais d’Aucey-Boucey (290 ha). Il est source de richesse naturelle en faune et flore.

Il n’y a pas de parties boisées importantes. Cependant, au sud, l’environnement du parc du château de Bonnefontaine lui confère un aspect forestier.

Toponymie

Attestations anciennes

La localité est mentionnée avec différentes graphies et sous différentes formes dans les anciens actes :

- Intramnum au XIe siècle[2].

- Intramnum, Entraim, Entreacum au XIIe siècle.

- Intramnum, Intrannum, Entrenium au XIIe siècle.

- Intrenium au XIIIe siècle.

- Entraing au XVe siècle[3].

- enfin, dans les actes d’une époque postérieure, sous celles de : Intramneium et Intraineyum, puis Entrain ou Entrein au XVIe siècle, puis Antrin et finalement Antrain.

- La dénomination Antrain-sur-Couesnon est une variante officieuse fréquente du nom.

- Citons pour conclure, les formes bretonnes rencontrées sur certains documents : Etraon et Entraven.

- Antrein en langue gallèse.

Étymologie

Le nom d’Antrain serait issu du latin interamnus (mansus) qui signifie « (domaine) entre les rivières » ou bien « au milieu des rivières »[4] - [5], tire sans doute son toponyme de sa situation géographique entre les eaux du Couesnon et de la Loysance[6].

En revanche, Albert Dauzat considère Entrains-sur-Nohain (Nièvre, Intaranum IIe siècle, sur une des inscriptions d'Autun -RIO 1962 174-, Interamnum VIe siècle) comme un rhabillage latin du gaulois Intaranum, peut-être intar « entre » et anum « marais »[7]. De sorte qu’Antrain n'étant connu que par des transcriptions médiévales tardives, il s'agit vraisemblablement aussi d'un calque latin du gaulois[8], c'est-à-dire *Enterambes, *Entarambes, terme de même signification « entre-rivières »[8]. Ce mot gaulois se décompose en enter, entar « entre » cf. breton entr « entre », le mot celtique étant très proche du mot latin inter. Du reste, la forme semi-latine est bien attestée dans le glossaire gaulois - latin de Vienne : inter ambes traduit par le latin inter rivos « entre-rivières »[8]. De même Entarabo (au datif), épithète d'une divinité gauloise se comprend de la même manière « entre-rivières »[8] ou encore *Entaran- qui se comprendrait comme « entre-marais, au milieu des marais » et ce, d'après la proposition d’Albert Dauzat ci-dessus, mais avec le gaulois enter, entar postulé par Xavier Delamarre et non pas *intar. Le second élément -an-, sous la forme ana, est inscrit dans le glossaire de Vienne et traduit par le latin palude « marais ». Ces deux explications s'accordent l'une et l'autre avec la localisation primitive du village, Antrain étant située entre deux rivières dans la zone des marais du Couesnon (voir ci-dessus).

Albert Dauzat fait un parallèle avec les types toponymiques Antraigues, Entraigues du midi qui remontent au latin inter aquas « entre [deux] cours d'eau », qui ne se rencontrent pas dans l'aire de diffusion de la langue d’oïl, mais bien dans le Sud de la France plus romanisé, alors que le type toponymique Antra(i)n / Entrain(s) est caractéristique du nord.

Histoire

Des fouilles archéologiques indiquent une présence sur les lieux d'artisans fondeurs, dès le Néolithique, et d'une implantation gallo-romaine au croisement de plusieurs voies de communication reliant Jublains à Corseul[9].

Bien que positionnée sur un mamelon commandant le Couesnon, il semble qu'Antrain n'ait pas été fortifiée de pierres; la motte féodale située sur les bords du Couesnon n'excluant pas une utilisation armée du site.

Antrain prend une certaine importance[10] pendant la guerre de Cent Ans. Après Azincourt, en 1415, Antrain connait un réel essor industriel, notamment dans la draperie, la tannerie et le commerce. À partir du XVIIe siècle, l'économie de la ville bourgeoise commence à s'essouffler : les industries du textile déclinent, la situation géographique ne joue plus en faveur de son commerce, et peu à peu, la population commence à diminuer.

L’organisation des fêtes révolutionnaires témoigne de l’accueil favorable de la population d’Antrain aux changements apportés par la Révolution française, surtout après la fin de la Terreur :

- l’anniversaire de l’exécution de Louis XVI, accompagnée d’un serment de haine à la royauté et à l’anarchie, est fêté (à partir de 1795)[11] ;

- l’anniversaire de la fondation de la Première République, le [12].

Le , l'armée vendéenne, de retour de Granville, met en déroute le général Kléber. Pourquoi alors la rue principale d'Antrain porte-t-elle son nom ?

« On se bat de part et d'autre avec un égal acharnement. Après quinze heures de combat, les républicains battent en retraite sur Fougères et sur Rennes, pendant que les Vendéens remplissent les rues d'Antrain. Cent cinquante prisonniers et blessés restés au pouvoir des républicains venaient d'ètre égorgés à Fougères, pendant que les femmes malades subissaient le même sort, après avoir été violées. On agite au Conseil la question de savoir si l'on n'usera pas de représailles, mais l'abbé Doucin et les généraux obtiennent la grâce des Bleus, qui sont renvoyés à Rennes avec des secours et ces mots de La Rochejaquelein : « C'est par des actes d'humanité que l'armée royale se venge des cruautés des ennemis ! ». »

— Louis Brochet, La Vendée à travers les âges, 1902

Pendant la Seconde Guerre mondiale des habitants d'Antrain sauvèrent des Juifs, au carrefour des ex RN 155 et RN 776 : le nom de ces Justes parmi les Nations est inscrit à Yad Vashem et les enfants de cette famille ont eu la médaille à titre posthume pour les actes héroïques de leurs parents. Il y eut malgré tout un juif séfarade arrêté à Antrain.

Le , la commune fusionne avec La Fontenelle, Saint-Ouen-la-Rouërie et Tremblay pour former la commune nouvelle de Val-Couesnon[13].

Héraldique

.svg.png.webp) |

|

|---|

Politique et administration

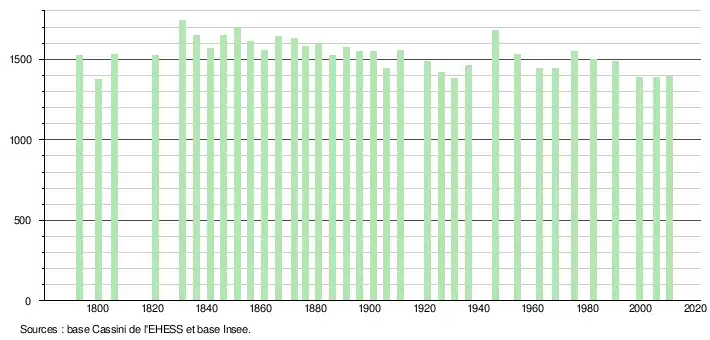

Démographie

En 2020, la commune comptait 1 286 habitants. Depuis 2004, les enquêtes de recensement dans les communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans (en 2005, 2010, 2015, etc. pour Antrain[15]) et les chiffres de population municipale légale des autres années sont des estimations[Note 2].

Lieux et monuments

Monument historique

La commune abrite un monument historique :

- Le château de Bonnefontaine construit au XVIe siècle ; parc à l'anglaise du XIXe siècle. Châtellenie avec droit de haute justice érigée en baronnie au XVIe siècle. Le château a été inscrit par arrêté du [18].

- Le château de Bonnefontaine

Façade est.

Façade est. Façade ouest.

Façade ouest.

Vestiges préhistoriques et antiques

- Oppidum (hameau de la Motte).

- Voie romaine.

Architecture civile

- Maisons du Saut-Gautier et des Douves.

- Manoir de la Choltais, XVIe siècle.

- Pont de Loysance sur le Couesnon, XVIIIe siècle.

- Pont sur le Couesnon, XVIIIe siècle.

- Salle des fêtes, fresque de Pierre Galle (1883-1960), réalisée en 1935[19].

Pont sur le Couesnon vers La Fontenelle.

Pont sur le Couesnon vers La Fontenelle. Pont sur le Couesnon vers La Fontenelle. Ancien moulin Baudry.

Pont sur le Couesnon vers La Fontenelle. Ancien moulin Baudry. Lavoir sur la Loysance.

Lavoir sur la Loysance. La fontaine de l'an II, située près du lavoir de la Loysance.

La fontaine de l'an II, située près du lavoir de la Loysance._Logis_de_la_Cour-Guinetaie_01.jpg.webp) Logis de la Cour-Guinetaie.

Logis de la Cour-Guinetaie._Si%C3%A8ge_d'Antrain_communaut%C3%A9.jpg.webp) Siège d'Antrain communauté, ancien hôtel Grandmaison.

Siège d'Antrain communauté, ancien hôtel Grandmaison.

Architecture sacrée

- Église Saint-André : édifice du XIIe siècle dont la nef a été refaite au XVIe siècle et la tour surhaussée au XVIIe siècle. Le chœur abrite des boiseries Louis XV et un retable du XVIIIe siècle.

- Deux croix : Dom Michel et Cholet.

Activité, manifestations et labels

En 2019, la commune a obtenu le label « Communes du patrimoine rural de Bretagne » pour la richesse de son patrimoine architectural et paysager.

Personnalités liées à la commune

- Gilles de Ruellan (1545-1627), aristocrate et homme politique français.

- François de Guiton (1832-1908), né le à Montanel, mort le à Antrain, dernier vicomte de Guiton, maire d'Antrain pendant 26 ans (1874 à 1886 et 1894 à 1908). Président du comice agricole du canton.

- Léon Jenouvrier (1846-1932), avocat, homme politique français.

- René Le Hérissé (1857-1922), conseiller général, député puis sénateur. Boulangiste de gauche, il fut maire de la commune pendant 17 ans. L'hôpital local porte son nom.

- Auguste Le Hérissé (1876-1953), administrateur colonial, né à Antrain

- Maurice Delarue (1919-2013), né à Antrain, est un ancien résistant et journaliste français.

Notes et références

Notes

- Population municipale 2020, légale en 2023.

- Dans le tableau des recensements et le graphique, par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu, pour les populations légales postérieures à 1999 de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique que les populations correspondant à l'année 2006, première population légale publiée calculée conformément aux concepts définis dans le décret no 2003-485 du 5 juin 2003, et les années correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : Antrain sur le site de l'Institut géographique national (archive Wikiwix).

- « Ille-et-Vilaine : 7 communes nouvelles créées au 1er janvier 2019 », sur france3-regions.francetvinfo.fr (consulté le ).

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France (lire en ligne)

- Ernest Nègre, op. cit.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 978-2-85023-076-9, BNF 37370106), p. 22a

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Volume I. p. 301.

- Ernest Nègre, op. cit..

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, op. cit., p. 264a

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, éditions errance 2003, p. 349.

- Article Patrimoine des communes de France sur http://fr.topic-topos.com/

- Le patrimoine des communes d'Ille-et-Vilaine, Paris, Flohic, , 893 p. (ISBN 2-84234-072-8), T.1, p. 39

- Louis Dubreuil, « Fêtes révolutionnaires en Ille-et-Vilaine », in Annales de Bretagne, volume 21, tome 4, 1905, p. 398-399

- Dubreuil, Fêtes…, p. 401

- « arrêté de création » (consulté le )

- « Claudine Clossais a été réélue première magistrate », Ouest-France, 31 mars 2014.

- Date du prochain recensement à Antrain, sur le-recensement-et-moi.fr, site spécifique de l'Insee.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 20112012201320142015 2016 2017 2018 .

- « Château de Bonne-Fontaine », notice no PA00090496, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Ouest-Éclair, , p. 6.

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-René Durand, Les objets de la vie quotidienne et des activités rurales dans deux cantons d'Ille-et-Vilaine au XIXe siècle à partir des inventaires après décès (cantons d'Antrain et de Plélan 1810-1880), Rennes, 1984, 331 p., (Archives d'I&V - Mémoire 2 J 404).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel de la mairie d'Antrain

- Résumé statistique d'Antrain sur le site de l'Insee.

_Eglise.jpg.webp)