Juan Manuel de Rosas

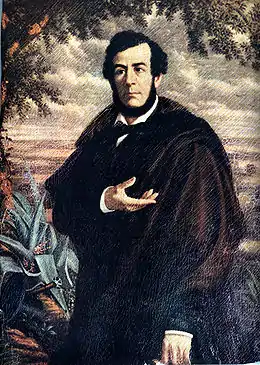

Juan Manuel de Rosas (Buenos Aires, 1793 – Southampton, 1877), surnommé « le Restaurateur des lois », était un homme politique et militaire argentin, qui exerça comme gouverneur de la province de Buenos Aires et fut de fait l'homme fort de la Confédération argentine de 1835 à 1852.

| Juan Manuel de Rosas | ||

Juan Manuel de Rosas. | ||

| Fonctions | ||

|---|---|---|

| Chef suprême de la Province de Buenos Aires | ||

| – (16 ans, 10 mois et 27 jours) |

||

| Prédécesseur | Manuel Vicente Maza (chef du gouvernement intérimaire) | |

| Successeur | Vicente López y Planes (chef du gouvernement provisoire) | |

| Chef du gouvernement de la Province de Buenos Aires | ||

| – (2 ans, 11 mois et 27 jours) |

||

| Prédécesseur | Juan José Viamonte | |

| Successeur | Juan José Viamonte | |

| Biographie | ||

| Nom de naissance | Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio | |

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Buenos Aires, vice-royauté du Río de la Plata | |

| Date de décès | ||

| Lieu de décès | Southampton, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande | |

| Parti politique | Parti fédéraliste | |

| Conjoint | Encarnación Ezcurra | |

| Enfants | Manuela Rosas de Terrero Pedro Rosas y Belgrano Juan Bautista Rosas |

|

| Profession | Propriétaire terrien, militaire, homme politique | |

| Religion | Catholicisme | |

|

|

||

|

|

||

|

||

| Liste des chefs d'État argentins | ||

Issu d’une famille aisée, qui comprenait (du côté maternel) de grands propriétaires terriens et (du côté paternel) des nobles et des administrateurs coloniaux espagnols, Rosas s’appliqua à s’affranchir de sa famille et amassa, par le négoce et l’activité agricole, une considérable fortune personnelle, faisant acquisition notamment de vastes étendues de terres dans sa province natale. Favorable à l’Empire espagnol, il se tint à distance du processus d’indépendance, et ne s’engagea en politique qu’au milieu de la trentaine, lorsqu’il contribua en 1829, après avoir — ainsi qu’il était de coutume chez les propriétaires terriens — enrôlé ses travailleurs dans une milice privée, à chasser du pouvoir le général unitaire Lavalle, désigné gouverneur de Buenos Aires à l’issue d’un coup d’État fin 1828 ; il se fit ensuite nommer lui-même gouverneur de province en décembre de la même année, au lendemain d’une entrée triomphale dans la ville de Buenos Aires, où il fut salué tant comme chef militaire victorieux que comme chef de file des fédéralistes. Par cet ascendant nouvellement acquis, par ses faits d’armes, par ses vastes possessions foncières, par sa prestance et par son armée privée composée de gauchos d’une loyauté inconditionnelle, Rosas était devenu le type même du caudillo, c’est-à-dire du seigneur de guerre provincial, et bientôt le principal caudillo de toute l’Argentine. Il réussit à se hisser au rang de brigadier général, le plus haut grade dans l’armée argentine, et devint le chef incontesté du Parti fédéraliste.

Le conflit de 1829 n’est qu’un des épisodes de la longue guerre civile, d’intensité et d’ampleur géographique variables, qui traversera toute la carrière politique de Rosas et qui opposa les unitaires (schématiquement : centralistes, progressistes, libre-échangistes, tournés vers l’Europe, et incarnés par des négociants et juristes de Buenos Aires) aux fédéralistes (protectionnistes, décentralisateurs, attachés aux valeurs de la société traditionnelle espagnole, et incarnés par les caudillos ruraux des provinces). Certes, Rosas adhéra au Parti fédéraliste, mais la passion de l’ordre social et la défense des intérêts politiques et économiques de sa province (en particulier l’exclusivité des recettes douanières, alors enjeu de taille) primaient chez lui — de son propre aveu —sur les considérations idéologiques.

Sous son premier gouvernorat (1829-1832), Rosas instaura un régime autoritaire, mais sans les caractéristiques totalitaires et brutales de son second mandat, et prit même des mesures qualifiables de progressistes : fondation de nouveaux villages, réforme du Code de commerce et du Code de discipline militaire, mesures tendant à réglementer l’autorité des juges de paix des villes de l’intérieur, et traités de paix avec les caciques autochtones. La violente flambée de la guerre civile où la Ligue unitaire, constituée en 1830 par les provinces sous domination unitaire (l’ensemble des provinces du nord et de l’est, avec ses figures emblématiques Lamadrid, Paz et Lavalle), affronta le Pacte fédéral, formé en 1831 et rejoint par le reste des provinces argentines (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos et Corrientes), sous domination fédéraliste, se solda par une victoire fédéraliste. Le territoire argentin se retrouva partagé en trois zones d’influence, chacune dominée par l’un des généraux vainqueurs (Rosas à Buenos Aires, López dans le Litoral, et Quiroga dans le reste du pays) — le rosisme ne régnait donc pas sans partage sur l’Argentine, hors Buenos Aires. Aux termes du Pacte fédéral, l’autonomie provinciale était reconnue et la Confédération argentine — avec des institutions restant à créer — instituée.

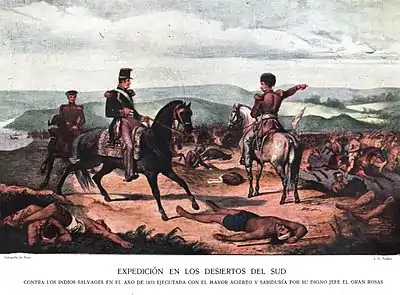

En 1832, à l’achèvement de son premier mandat, et renonçant pour l’heure à en briguer un second, Rosas, de concert avec les autorités de quelques autres provinces argentines, fit mouvement avec ses troupes vers la frontière (c’est-à-dire la ligne de démarcation entre zones européennes et territoires encore tenus par les Indiens) pour y lancer la guerre contre les peuples autochtones, laquelle, alternant opérations guerrières et pourparlers de paix, et non exempte d’atrocités, permit de repousser ladite frontière vers le sud. En 1835, à la suite de tensions entre unitaires et fédéralistes et au sein même du camp fédéraliste à Buenos Aires, opportunément exploitées par son épouse Encarnación Ezcurra, et face aux graves troubles consécutifs à l’assassinat de Quiroga dans la province de Córdoba, Rosas fut sollicité de retourner aux affaires et consentit à assumer une nouvelle fois le poste de gouverneur, moyennant cependant l’octroi par la Législature portègne de la Suma del poder público, soit les pleins pouvoirs. Rosas établit alors, pendant ce deuxième mandat (1835-1852), une dictature absolue, marquée par une presse muselée et dithyrambique, par le culte de la personnalité, et par l’omniprésence des symboles fédéralistes ; tandis qu’était mise sur pied la redoutable Mazorca, troupe de choc répressive, qui assassina des milliers d’opposants réels ou présumés, les élections n’étaient désormais plus que des simulacres, et les pouvoirs législatifs et judiciaires devinrent de dociles instruments de la volonté du caudillo, qui contrôlait étroitement tous les secteurs de la société et donnait à son régime un caractère totalitaire. Ses sympathisants se recrutaient d’une part dans la classe latifondiaire, et d’autre part dans les couches populaires, où il était une figure très aimée, quand même il était peu enclin à modifier les rapports sociaux autoritaires et inégalitaires propres à la société coloniale traditionnelle et n’entreprit rien ou presque, en dépit de son attitude paternaliste, pour améliorer les conditions de vie des petites gens. Il veilla à la stricte maîtrise des dépenses publiques, et grâce à la stabilité monétaire qu’il sut maintenir, la monnaie de Buenos Aires devint la devise d’usage général dans toute l’Argentine. L’économie à l’époque rosienne s’appuyait sur l’expansion de l’élevage (surtout dans les provinces du Litoral) et sur l’exportation de produits agricoles — prémices du futur modèle agro-exportateur argentin. Buenos Aires cependant eut soin de garder la haute main sur la navigation des eaux intérieures et le commerce extérieur, et continuait de concentrer dans la capitale toute l’activité portuaire, en particulier les recettes douanières afférentes.

À la fin de la décennie 1830 et au début des années 1840, Rosas eut à affronter mainte menace contre son pouvoir. Il mena une guerre contre la Confédération péruvio-bolivienne, subit un blocus naval de la part de la France, dut faire face à une révolte dans sa propre province, et eut à batailler contre une rébellion unitaire de grande ampleur, qui perdura pendant des années et se propagea vers plusieurs provinces argentines, avec des prolongements dans les États voisins. Rosas cependant sut une nouvelle fois se maintenir, étendant et consolidant même son influence dans les provinces, et exerçant une autorité effective sur elles par des moyens directs et indirects ; en 1848, et contrairement à la situation pendant son premier gouvernorat, il avait étendu son pouvoir très au-delà de la seule province de Buenos Aires et s’était de fait rendu maître de l’Argentine tout entière. Il rêva aussi d’intégrer les États limitrophes, le Paraguay et l’Uruguay, dans la Confédération argentine. En imposant un blocus contre Buenos Aires pendant les dernières années de la décennie 1840, la France et la Grande-Bretagne tentèrent conjointement de déjouer l’expansionnisme de l’Argentine rosiste (mais il s’agissait surtout pour ces deux pays de forcer la libre navigation sur les grands fleuves et de trouver des débouchés pour leurs produits), toutefois ne furent pas en mesure de mettre un coup d’arrêt à la politique de Rosas, dont le prestige s’était fortement renforcé par son long cortège de succès.

Sur le plan institutionnel, la Confédération argentine, État virtuel et désincarné, échoua à se doter d’institutions, en particulier d’une constitution nationale, en partie par les manœuvres de Rosas lui-même, qui s’accommodait fort bien de ce vide institutionnel. Certes, les provinces avaient — ultime formalisme — désigné Rosas pour Chef suprême de la Confédération argentine, mais en l’absence d’institutions politiques centrales, le Pacte fédéral de 1831 restait l’unique source de légalité des relations interprovinciales. Rosas, en l’absence de constitution, exerça de facto le pouvoir national, en s’appuyant, d’une part, sur son emprise personnelle dans les provinces par le biais de gouverneurs alliés, et d’autre part sur les moyens de pression militaires et économiques de Buenos Aires par suite de la délégation de certaines compétences des provinces vers Buenos Aires (la politique étrangère et le commerce extérieur, qui permit à Rosas de fixer les taxes à l’importation par la voie de sa Loi douanière) et par suite de ses propres actions militaires. Si Rosas donc apparaissait comme l’homme fort, apportant unité et stabilité au pays, il reste que, basée sur le personnalisme, cette stabilité n’était pas appelée à se prolonger indéfiniment. Lorsque le Brésil se mit à venir en aide au gouvernement uruguayen du colorado Rivera, retranché dans Montevideo qu’assiégeaient, avec l’aide de troupes rosistes, les partisans du blanco Oribe, allié de Rosas, celui-ci déclara la guerre en , déclenchant ainsi la guerre de la Plata. La trahison d’Urquiza, naguère encore fidèle allié de Rosas, suivie de multiples défections dans l’armée rosiste, permit de lever suffisamment de combattants (la Grande Armée) pour vaincre assez facilement, à la bataille de Caseros en 1852, les troupes d’un Rosas démoralisé, qui trouva refuge chez le consul de Grande-Bretagne et fut ensuite exfiltré vers l’Europe. Ses dernières années se passeront en exil dans les environs de Southampton, où il vécut modestement comme métayer jusqu’à sa mort en 1877.

Rosas est durablement perçu par le public argentin comme un tyran brutal ; pourtant, à partir des années 1930, un courant politique et intellectuel argentin — autoritariste, nationaliste et se sentant des affinités avec le fascisme italien et espagnol —, en particulier le pendant historiographique de ce mouvement appelé révisionnisme historique, s’évertua à réhabiliter la figure de Rosas comme défenseur de l’indépendance et de l’honneur argentins. En 1989, les restes de Rosas furent rapatriés par le gouvernement alors en place, dans une tentative de renforcer l’unité nationale et en guise de mesure d’indulgence vis-à-vis de la dictature militaire des années 1970. Rosas demeure néanmoins une figure controversée dans l’Argentine du XXIe siècle.

Origines familiales et premières années

Jeunes années

Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rozas y López de Osornio[1] naquit le à Buenos Aires, alors capitale de la vice-royauté du Río de la Plata[2]. Sa naissance eut lieu sur la parcelle de terrain située sur la rue nommée alors rue Santa Lucía, actuelle rue Sarmiento, entre les rues Florida et San Martín, parcelle dont sa mère, Agustina López de Osornio[3], était propriétaire, et qui avait été habitée par son grand-père maternel Clemente López de Osornio.

Il était le fils du militaire León Ortiz de Rozas (Buenos Aires, 1760-1839), — dont le père était Domingo Ortiz de Rozas y Rodillo (Séville, 1721 - Buenos Aires, 1785) et le grand-père paternel Bartolomé Ortiz de Rozas y García de Villasuso (né à Rozas, dans la vallée de Soba, Espagne, en 1689), et qui était de ce fait un petit-neveu de Domingo Ortiz de Rozas, comte de peuplements (conde de poblaciones, titre qui lui fut octroyé par Ferdinand VI en 1754), gouverneur de Buenos Aires de 1742 à 1745, et capitaine général du Chili de 1746 à 1755 —, par qui il appartenait au lignage des Ortiz de Rozas, qui avaient leurs origines dans le village de Rozas del valle de Soba, dans La Montaña de Vieille-Castille (l’actuelle Cantabrie), possession de la Couronne d’Espagne[4]. Sans doute le caractère du jeune Juan Manuel de Rosas fut-il fortement influencé par sa mère Agustina, femme volontaire et dominatrice, qui avait dû hériter ces mêmes traits de caractère de son père Clemente López de Osornio, propriétaire terrien qui périt en défendant son domaine contre une attaque indienne en 1783[3].

Il fut inscrit à l’âge de huit ans au collège privé que dirigeait Francisco Javier Argerich (1765-1824), bien qu’il eût toujours depuis son jeune âge manifesté une vocation pour les activités rurales. Il interrompit ses études pour participer en 1806, alors qu’il n’avait que treize ans, à la reconquête de Buenos Aires, puis s’enrôla dans la compagnie de jeunes garçons du Régiment de Migueletes, au sein de laquelle il se battit pour la défense de Buenos Aires en 1807 — ces deux événements s’inscrivant dans le cadre des invasions britanniques du Río de la Plata — et où il fut distingué en raison de sa vaillance[5] - [6].

Sa formation intellectuelle, quoique s’accordant avec sa condition de fils de riche propriétaire foncier, apparaît insignifiante. Selon l’historien britannique John Lynch, la formation de Rosas « fut complétée par ses propres efforts dans les années suivantes. Rosas n’était pas entièrement dépourvu de lectures, mais l’époque, le lieu, et ses propres partis pris limitèrent son choix d’auteurs. Il semble avoir eu des affinités et de la sympathie, bien que superficielle, pour des penseurs politiques mineurs de l’absolutisme français. »[2]

Activités d’estanciero

Rosas se retira ensuite dans le domaine rural de sa mère, une vaste estancia (exploitation agricole) dans la pampa de Buenos Aires. Lorsqu’eurent lieu les événements qui allaient déboucher sur la révolution de Mai de 1810, Rosas avait 17 ans et se tint en marge de ceux-ci, ainsi que des événements politiques ultérieurs et de la guerre d’indépendance.

En 1813, en dépit de l’opposition maternelle, que Rosas sut vaincre en faisant accroire à sa mère que la jeune femme était enceinte de lui, il épousa Encarnación Ezcurra, de qui il eut trois enfants : Juan Bautista, né le ; María, née le , mais décédée le lendemain ; et Manuela, connue sous le petit nom de Manuelita, venue au monde le , qui deviendra par la suite sa compagne inséparable.

Peu après, à la suite d’un différend qu’il eut avec sa mère, il restitua à ses parents les terres qu’il exploitait, afin de fonder ses propres entreprises d’élevage et son propre négoce. De surcroît, il troqua son patronyme Ortiz de Rozas pour celui de Rosas, mettant fin ainsi, symboliquement, à sa subordination vis-à-vis de sa famille. Il se fit le gérant des terres de ses cousins Nicolás et Tomás Manuel de Anchorena ; ce dernier du reste allait occuper des postes importants au sein de son futur gouvernement, Rosas en effet lui vouant un respect et une admiration particuliers. S’associant à Luis Dorrego, frère du colonel Manuel Dorrego, et à Juan Nepomuceno Terrero, il fonda une salaisonnerie ; c’était là en effet l’affaire commerciale du moment : la viande salée et les cuirs étaient alors quasiment le seul produit d’exportation de la jeune nation. Rosas accumula une grande fortune comme éleveur et comme exportateur de viande bovine, se tenant pour le reste à distance des événements alors en cours qui conduiront la vice-royauté du Río de la Plata à s’émanciper de l’Empire espagnol lors du congrès de Tucumán en 1816.

C’est dans ces années-là aussi qu’il lia connaissance avec le docteur Manuel Vicente Maza, qui deviendra son protecteur légal, en particulier dans une procédure judiciaire que ses propres parents avaient engagée contre lui. Plus tard, il sera à Rosas d’un excellent conseil politique.

En 1818, sous la pression des fournisseurs de viande de la capitale, le directeur suprême du Río de la Plata Juan Martín de Pueyrredón prit une série de mesures à l’encontre des salaisonniers. Aussitôt, Rosas changea de cap et se voua dorénavant à la production agricole en association avec Dorrego et les Anchorena, qui le chargèrent en outre de la gérance de leur estancia Camarones, au sud du fleuve Salado.

L’année suivante, Rosas acquit l’estancia Los Cerrillos, à San Miguel del Monte, où il entreprit de mettre sur pied une compagnie de cavalerie, qui s’agrandrit bientôt jusqu’à la taille d’un régiment, appelée les Colorados del Monte (littér. les Rouges du bocage), afin de combattre les Amérindiens et les brigands de la zone pampéenne. Il en fut désigné le commandant, et montera plus tard au grade de lieutenant-colonel.

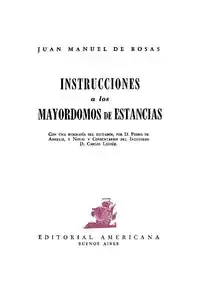

Dans ces années-là, il rédigea ses célèbres Instrucciones a los mayordomos de estancias (littér. Instructions aux régisseurs de domaine), opuscule dans lequel il détaillait avec précision les responsabilités respectives de chacun des administrateurs, maîtres valets et journaliers, et où Rosas prouvait sa capacité à gérer plusieurs exploitations simultanément par la mise en œuvre de méthodes efficaces, préfiguration de sa future capacité à administrer l’État provincial.

Débuts dans la politique

La révolution de Mai de 1810 marqua le point de départ d’un processus qui allait conduire à la désintégration de la vice-royauté du Río de la Plata, à l’indépendance du territoire vis-à-vis de l’Empire espagnol, et finalement à la formation de l’Argentine. Rosas, comme beaucoup de propriétaires terriens de la campagne, éprouvait quelque méfiance envers un mouvement mené au premier chef par des marchands et des bureaucrates de la ville de Buenos Aires. En particulier, Rosas avait été outré par l’exécution du vice-roi Jacques de Liniers, demeuré fidèle à la couronne d’Espagne, et tombé entre les mains des révolutionnaires. Rosas avait la nostalgie de l’époque coloniale, qu’il voyait comme une période stable, ordonnée et prospère[7] - [8]. Néanmoins, lorsque le congrès de Tucumán coupa tous les liens restants avec l’Espagne en , Rosas et ses pairs acceptèrent l’indépendance comme un fait accompli[7].

Jusqu’à 1820, Juan Manuel de Rosas s’était consacré à ses activités privées. À partir de cette année-là, et jusqu’à sa chute après la bataille de Caseros en 1852, il allait vouer sa vie à l’activité politique, dirigeant, que ce soit au sein du gouvernement ou en dehors de celui-ci, la province de Buenos Aires, laquelle avait sous sa tutelle non seulement l’un des territoires productifs les plus riches de la naissante Argentine, mais aussi la ville la plus importante du pays, Buenos Aires, ainsi que son port, par où passait le commerce extérieur des autres provinces et qui, au travers de sa douane (qui restera jusqu’en 1865 aux mains de la seule province de Buenos Aires), prélevait les taxes d’importation. Ces ressources constitueront l’enjeu principal d’une bonne part des contentieux institutionnels et des guerres civiles argentines du XIXe siècle.

En s’acheva la période du Directoire, par suite de la démission de José Rondeau, au lendemain de la bataille de Cepeda, qui inaugura la période dite Anarchie de l'an XX. C’est à cette époque que Rosas commença à s’engager dans la politique, notamment en s’enrôlant, lui et ses gauchos, tous vêtus de rouge et surnommés Colorados del Monte (« les Rouges du bocage »), dans l’armée de Buenos Aires au titre de 5e régiment de Milice[9] - [10] - [11] - [12], pour aider à repousser l’invasion du caudillo de Santa Fe Estanislao López. Il participa ainsi à la victoire du gouverneur Manuel Dorrego dans le combat de Pavón, cependant, en accord avec son ami Martín Rodríguez, il refusa de s’associer à Dorrego quand celui-ci se proposa de prolonger sa victoire par une invasion de la province de Santa Fe, invasion lors de laquelle Dorrego subira une cuisante défaite à la bataille de Gamonal en .

Grâce à l’appui de Rosas et d’autres propriétaires de domaine, le général Martín Rodríguez fut élu le gouverneur de la province de Buenos Aires. Le éclata une révolution, menée par le colonel Manuel Pagola, qui se rendit maître du centre-ville de Buenos Aires. Rosas, s’étant mis à la disposition de Rodríguez, ordonna l’attaque le cinquième jour, et infligea une défaite totale aux rebelles. Les chroniqueurs de ces journées noteront la discipline qui régnait chez les gauchos de Rosas[13], qui fut élevé au grade de colonel. Sous le gouvernorat de Martín Rodríguez, le secteur des patrons de domaine commença ainsi à jouer un rôle public.

D’autre part, Rosas prit part aux négociations qui aboutirent au traité de Benegas, lequel mit fin au conflit entre les provinces de Santa Fe et de Buenos Aires. Il eut la responsabilité de veiller à l’exécution d’une des clauses secrètes dudit traité, à savoir remettre au gouverneur Estanislao López 30 000 têtes de bétail, à titre de réparation pour les dommages causés par les troupes de Buenos Aires sur son territoire — clause gardée secrète, pour ne pas « entacher l’honneur » de Buenos Aires. Le traité fut l’amorce de l’alliance permanente qui unira les deux provinces jusqu’en 1852.

Les premières années suivant la dissolution des pouvoirs nationaux en 1820 correspondent à une période de paix et de prospérité à Buenos Aires. Cette période, dite expérience heureuse (« feliz experiencia »), s’explique principalement par le fait que Buenos Aires jouit, pour son bénéfice exclusif, de la rente tirée des recettes douanières, source inépuisable de richesse que la province se garda bien de partager avec ses provinces sœurs et qu’elle veilla à empêcher de servir à financer des armées autres que celle de Buenos Aires.

À la fin du conflit, Rosas, entouré du prestige acquis par ses états de service militaires, retourna à ses terres. En plus d’une promotion au grade de colonel de cavalerie, il fut recompensé par l’octroi de nouveaux biens-fonds par le gouvernement de Buenos Aires[9][14]. Entre 1821 et 1824, Rosas fit l’acquisition de plusieurs terres supplémentaires, notamment l’estancia qui avait appartenu au vice-roi Joaquín del Pino y Rozas (connue sous le nom de Estancia del Pino, dans le partido de La Matanza, aujourd’hui dans la lointaine banlieue sud-ouest de Buenos Aires), qu’il rebaptisa San Martín en l’honneur du general José de San Martín. En outre, il mit à profit la loi sur les emphytéoses promulguée en 1826 par le ministre Bernardino Rivadavia pour étendre ses terres davantage encore. En effet, au lieu d’aider les petits propriétaires terriens, cette loi eut l’effet contraire, faisant de près de la moitié de la superficie de la province la propriété de quelques grands latifondiaires.

Toutes ces acquisitions foncières, s’ajoutant à ses affaires florissantes, agrandirent spectaculairement sa fortune personnelle. En 1830, il était le 10e plus grand propriétaire terrien de la province de Buenos Aires, possédant 300 000 têtes de bétail et 170 000 hectares de terres[15] - [16]. Par cet ascendant nouvellement acquis, par ses faits d’armes, par ses vastes possessions foncières et par son armée privée composée de gauchos loyaux, Rosas était devenu le type même du caudillo, c’est-à-dire du seigneur de guerre provincial[17].

Les troubles consécutifs à l’Anarchie de l'an XX avaient laissée dégarnie la frontière sud de la province, entraînant une recrudescence des malones, c’est-à-dire des razzias commises par les Indiens autochtones. Martín Rodríguez organisa alors trois campagnes militaires dans le désert, en usant vis-à-vis des Indiens pampas d’un curieux mélange de pourparlers de paix et d’opérations de guerre. En 1823, il fonda le fort Indépendance, devenu depuis lors l’actuelle ville de Tandil. Dans la quasi-totalité de ces opérations militaires, il fut accompagné par Rosas, qui participa également à une expédition lors de laquelle l’arpenteur Felipe Senillosa s’attachait à délimiter les territoires respectifs des peuples autochtones du sud de la province et à en établir les plans cadastraux. Nominalement, c’était le colonel Juan Lavalle qui se trouvait à la tête de cette campagne.

Dans les années 1820, la province de Buenos Aires préféra se dérober à la guerre d’indépendance et pratiqua une politique d’ouverture commerciale avec l’Europe, en particulier avec la Grande-Bretagne, en développant au maximum son potentiel d’exportation de produits d’élevage[18].

En 1824 se réunit un nouveau congrès général, avec l’objectif de doter d’une constitution les Provinces-Unies du Río de la Plata ; l’éclatement de la guerre de Cisplatine avec le Brésil (avec pour enjeu la souveraineté sur la province Orientale) incita les congressistes à mettre en place un gouvernement national, à la tête duquel fut alors élu Bernardino Rivadavia, au titre de président des Provinces-Unies. Le déroulement de la guerre fut favorable aux Rioplatenses, cependant la situation militaire devint bientôt insoutenable[18]. Pendant la guerre, Rivadavia nomma Rosas commandant des armées de campagne, avec mission de maintenir pacifiée la frontière avec l’ethnie pampa de la région pampéenne, mission qu’il allait accomplir une nouvelle fois plus tard, sous le gouvernorat du colonel Dorrego.

En 1826 fut finalement sanctionnée une constitution nationale, aux termes de laquelle la dénomination de République argentine fut retenue pour l’État national. Toutefois, le caractère unitaire et centralisé du système de gouvernement que prévoyait cette constitution porta la majorité des provinces à la rejeter. Le gouvernement national signa un traité de paix avec le Brésil, que fut jugé déshonorant par l’opinion publique de Buenos Aires ; le traité fut alors répudié par le gouvernement argentin, et Rivadavia démissionna de la présidence. Le gouvernement et le congrès nationaux furent dissous peu après[18].

Le colonel Manuel Dorrego, membre du Parti fédéraliste, fut élu gouverneur de Buenos Aires. Il désigna, entre autres fonctionnaires fédéralistes nommés par lui, Juan Manuel de Rosas au poste de commandant général de campagne. Dorrego s’attribua les relations extérieures de l’État argentin et la compétence en matière de poursuite de la guerre contre le Brésil ; mais la situation financière, la pression britannique et la supériorité militaire du Brésil le contraindront finalement à conclure un traité de paix, aux termes duquel, d’une part, l’indépendance était accordée à la province Orientale, qui prit nom d’État oriental de l’Uruguay, et d’autre part, fut concédée, par l’Argentine et le Brésil seulement, et pour une période restreinte de quinze ans, la libre navigation sur le Río de la Plata et ses affluents. Les troupes ayant fait la campagne du Brésil furent rappelées en Argentine[18].

Aux yeux des officiers qui avaient fait cette campagne, le traité signé par Dorrego était déshonorant, compte tenu que la situation militaire apparaissait favorable à l’Argentine, en particulier après la bataille d'Ituzaingó ; ils accusèrent le gouverneur d’avoir bradé la province Orientale en dépit des nombreuses victoires obtenues par l’armée nationale argentine sur le champ de bataille, et convinrent avec les dirigeants unitaires de renverser Dorrego[18].

La révolution de décembre (1828)

En 1827, dans le contexte précédant de peu le début de la guerre civile, qui en effet éclatera en 1828, Rosas était un chef militaire, représentant des propriétaires ruraux, socialement conservateur et adhérant aux traditions coloniales de la région. Aligné sur le courant fédéraliste et protectionniste, il était opposé à l’influence étrangère et aux mesures libre-échangistes telles que préconisées par le Parti unitaire.

L’unité nationale ne cessait de s’effriter sous l’effet d’une succession continuelle de guerres civiles, de rébellions et de coups d’État. L’antagonisme entre unitaires et fédéralistes était la cause d’une instabilité permanente, où les caudillos bataillaient pour le pouvoir et dévastaient les campagnes. Vers 1826, Rosas, qui s’était édifié un socle de pouvoir basé sur ses liens de famille et ses réseaux d’amis et de clients, rejoignit le parti fédéraliste[19] - [20]. Il se montra un vigoureux défenseur de sa province natale de Buenos Aires, sans se soucier outre mesure de questions d’idéologie politique[19] - [21]. En 1820, Rosas combattit aux côtés des unitaires, car il percevait l’invasion du fédéraliste López comme une menace pour Buenos Aires. Quand les unitaires tentèrent d’amadouer les fédéralistes en proposant d’accorder aux autres provinces leur part des recettes douanières qui affluaient vers la seule Buenos Aires, Rosas y vit une menace contre les intérêts de sa province. Rosas avait été la force motrice derrière la prise de pouvoir des fédéralistes à Buenos Aires et derrière l’élection de Manuel Dorrego comme gouverneur provincial en 1827. Rosas en fut récompensé le par le poste de commandant général des milices rurales de la province de Buenos Aires, ce qui eut pour effet d’accroître encore son influence et son pouvoir[19].

La guerre de Cisplatine terminée, le gouverneur de la province de Buenos Aires, Manuel Dorrego signa un traité qui fut regardé par les membres de l’armée en opération comme une trahison. En réaction à cette signature, dans la matinée du , le général unitaire Juan Lavalle s’empara du fort de Buenos Aires, puis réunit, en guise de représentation du peuple, des membres du Parti unitaire dans l’église Saint-François et se fit élire gouverneur ; dans la foulée, et suivant la même logique, il décida la dissolution du Comité de gouvernement dit Junta de Representantes de Buenos Aires.

Juan Manuel de Rosas se chargea d’organiser une campagne militaire contre les insurgés et réunit une petite armée de miliciens et de combattants fédéralistes, tandis que Dorrego, manquant de troupes, se retirait vers l’intérieur de la province pour se mettre sous la protection de Rosas, qu’il retrouva à Cañuelas. Lavalle fit alors mouvement vers la campagne avec ses troupes pour affronter les forces fédéralistes de Rosas et de Dorrego, qu’il attaqua par surprise et qu’il vainquit à la bataille de Navarro, le [22]. Eu égard à la disparité entre, d’une part, les forces insurgées, aguerries et expérimentées, sous le commandement de Lavalle, et d’autre part, les milices dont disposait le gouverneur Dorrego, Rosas conseilla à celui-ci de se replier sur Santa Fe, pour conjuguer ses forces à celles d’Estanislao López, mais le gouverneur refusa. Alors que Rosas se rendait à Santa Fe dans cette intention, Dorrego décida de se réfugier à Salto, dans le régiment du colonel Ángel Pacheco. Cependant, trahi par deux officiers de celui-ci ― Bernardino Escribano et Mariano Acha ― Dorrego fut fait prisonnier et expédié à Lavalle. Comme Rosas lui reprochait son manque de prévoyance face à la révolution unitaire, Dorrego répliqua :

« Monsieur Juan Manuel : que vous veuillez me donner des leçons de politique est aussi aberrant que si moi je me proposais de vous enseigner comment on gouverne une estancia. »

— Manuel Dorrego

Dorrego vaincu et fait prisonnier, Lavalle, sous l’empire du désir de vengeance des unitaires, ordonna son exécution, en prenant sur lui tout la responsabilité. Dans sa dernière lettre, adressée à Estanislao López, Dorrego demandait que sa mort ne fût pas la cause d’effusion de sang. Nonobstant cette requête, son exécution donna lieu à une longue guerre civile, la première où étaient impliquées simultanément la quasi-totalité des provinces argentines.

Début , le général unitaire José María Paz, allié de Lavalle, entreprit d’envahir la province de Córdoba, où il renversa le gouverneur Juan Bautista Bustos. De la sorte, la guerre civile entre unitaires et fédéralistes se généralisa au pays tout entier. Lavalle envoya des troupes dans toutes les directions, mais plusieurs petits caudillos alliés de Rosas organisèrent la resistance. Les chefs unitaires se rendirent coupables de toutes sortes de crimes pour écraser cette résistance, fait peu mis en lumière dans l’historiographie des guerres civiles argentines[23].

Le gouverneur Lavalle dépêcha le colonel Federico Rauch vers le sud, et l’une de ses colonnes, commandée par le colonel Isidoro Suárez, vainquit et captura le major Manuel Mesa, qui fut envoyé à Buenos Aires et exécuté. Lavalle, à la tête du gros de ses troupes, envahit la province de Santa Fe et parvint à occuper la ville de Rosario. Estanislao López, qui connaissait le terrain, esquiva le combat et sut, par une tactique de marches et contremarches, épuiser les troupes unitaires, qui durent finalement s’en retourner à Buenos Aires[24]. Sur ces entrefaites, un soulèvement de gauchos de campagne se généralisait dans l’intérieur de la province de Buenos Aires ; ces gauchos affrontèrent les chefs unitaires et leur infligèrent des défaites répétées, les forçant à se retrancher aux alentours de la capitale[25]. López et Rosas poursuivirent Lavalle jusqu’aux approches de Buenos Aires, le battant à la bataille de Puente de Márquez le [26].

La départ de López en direction de sa province pour contrer l’action du général Paz laissa l’armée fédéraliste sous le commandement de Rosas[27], et pendant que López rejoignait Santa Fe, Rosas mit le siège devant Buenos Aires. Nonobstant que les alliés de Dorrego eussent été expulsés ou emprisonnés, l’opposition à Lavalle allait croissant dans la ville, surtout en raison du crime commis sur la personne du gouverneur Dorrego. Lavalle, réduit à la seule ville de Buenos Aires, organisa la défense en décrétant notamment le service militaire obligatoire, y compris même pour les étrangers. Cette mesure provoqua l’intervention de la division navale française dans le Río de la Plata, intervention destinée à protéger les citoyens français, et s’accompagnant aussi de la capture de plusieurs vaisseaux[28]. Lavalle intensifia la persécution contre les opposants, provoquant ainsi un surcroît de soutien à Rosas, dans cette ville qui avait toujours été la capitale de l’unitarisme. Le chaos s’empara de l’administration, alors que le siège de la ville paralysait le commerce et avait interrompu les relations avec les provinces de l’intérieur. Il s’ensuivit que Lavalle, désespérant de pouvoir briser l’encerclement, finit par rechercher une solution négociée[29].

Alors Lavalle, découragé, se laissa aller à faire quelque chose d’insolite : il se rendit, complètement seul, au quartier-général de Rosas, l’Estancia del Pino. Comme celui-ci ne s’y trouvait pas, il s’allongea sur le lit de camp de Rosas. Le lendemain , Lavalle et Rosas se transportèrent ensemble à l’estancia La Caledonia, propriété d’un dénommé Miller, où ils signèrent le pacte de Cañuelas[30], qui stipulait qu’on appellerait à la tenue d’élections, auxquelles pourrait seule concourir une liste d’unité de fédéralistes et d’unitaires[31], et que le candidat au poste de gouverneur serait Félix de Álzaga[27].

Lavalle, lorsqu’il rendit public le traité, l’assortit d’un message qui comportait une opinion inattendue sur son ennemi[32] :

« Mon honneur et mon cœur m’imposent pour ma part d’écarter tous les inconvénients, en vue d’une parfaite réconciliation... Et surtout, il m’a été donné de voir, de traiter et de connaître de près Juan Manuel de Rosas comme un patriote véritable et comme quelqu’un aimant l’ordre. »

— Juan Lavalle

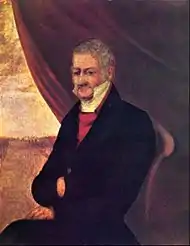

Lorsque Rosas fit son entrée dans la ville de Buenos Aires en novembre de cette année, il y fut salué tant en sa qualité de chef militaire victorieux que comme chef de file des fédéralistes[33]. Il passait pour être bel homme[34] - [35], était de belle stature (mesurant 1,77 m)[36], avait les cheveux blonds et les « yeux bleus et perçants »[37] - [38] - [34] - [39] - [40] - [35]. Charles Darwin, à qui il fut donné de rencontrer Rosas pendant l’expédition du Beagle, le qualifia d’« homme d’un caractère extraordinaire »[41]. Le diplomate britannique Henry Southern déclara que « pour l’apparence, Rosas ressemble à un gentleman farmer anglais — ses manières sont courtoises sans être raffinées. Il est affable et d’une conversation agréable, laquelle toutefois porte presque toujours sur sa propre personne, mais le ton qu’il emploie est plaisant et assez agréable. Sa mémoire est stupéfiante, et sur tous les sujets sa méticulosité n’est jamais prise en défaut »[42].

Les unitaires cependant ne respectèrent pas ce qui avait été convenu par Lavalle. Ragaillardis par la victoire de Paz dans la province de Córdoba, ils décidèrent de se présenter aux élections avec une liste d’opposition, qui affichait Carlos María de Alvear comme candidat au poste de gouverneur et qui remporta le scrutin, au prix d’une trentaine de morts. Les relations étaient à nouveau rompues, et Lavalle fut contraint d’annuler ce qui avait été convenu à Cañuelas et de signer un nouveau traité, le pacte de Barracas, le . Toutefois, à présent plus que jamais auparavant, la force était du côté de Rosas. Aux termes de ce pacte, on désigna gouverneur par intérim Juan José Viamonte, qui devait reconvoquer l’assemblée législative destituée par Lavalle le 1er décembre précédent et préparer ainsi la voie à la prise de pouvoir par Rosas[43]. Quelques semaines plus tard, Lavalle émigra en Uruguay[44].

Premier gouvernorat (décembre 1829 - décembre 1832)

Le , c’est-à-dire un an jour pour jour après le coup de force de Lavalle, la Chambre des représentants (Legislatura) de la province de Buenos Aires se réunit à nouveau et proclama quelques jours plus tard Juan Manuel de Rosas gouverneur provincial, l’honorant en outre du titre de Restaurateur des lois et des institutions de la province de Buenos Aires[45], et lui accordant, dans le même acte législatif, « toutes facultés ordinaires et extraordinaires qu’il jugera nécessaires, jusques et y compris la convocation d’une nouvelle législature »[46]. Cet acte n’avait cependant rien d’exceptionnel : depuis le Premier triumvirat, les « facultés extraordinaires » avaient déjà été conférées auparavant à Manuel de Sarratea et à Martín Rodríguez en 1820, ainsi qu’aux gouverneurs de nombre d’autres provinces argentines au cours des années précédentes ; son prédécesseur Juan José Viamonte aussi les avaient détenues[47].

Le même jour où il prêta serment comme gouverneur, il déclara au diplomate uruguayen Santiago Vázquez[48] :

« Ils me croient fédéraliste ; non monsieur, je ne suis d’aucun parti, sinon [celui] de la Patrie... En somme, tout ce que je veux, c’est prévenir les maux et rétablir les institutions, mais, sur ce point-là, je sens qu’on m’a trahi. »

La première chose que fit Rosas, après qu’il eut accédé au gouvernat provincial le , était d’organiser des funérailles extraordinaires pour le général Dorrego, à l’occasion desquelles ses restes translatés en grande pompe vers la capitale, et grâce à quoi il obtint l’adhésion des partisans du dirigeant fédéraliste décédé, et sut ajouter ainsi le soutien du petit peuple de la capitale à celui dont il était déjà assuré de la part de la population rurale[49]. En ce qui concerne l’organisation constitutionnelle de l’État et la mise en place du fédéralisme, Rosas était un pragmatique ; dans des lettres adressées en 1829 au général Tomás Guido, au général Eustoquio Díaz Vélez et à Braulio Costa, le financier de Quiroga, il informa ses destinataires que

« ...le général Rosas est unitaire par principe, mais l’expérience lui a fait connaître qu’il est impossible d’adopter en ce jour un tel système, parce que les provinces y sont opposées, et que les masses en général le détestent, donc au bout du compte, cela reviendrait à seulement changer de nom[50]. »

Le premier gouvernorat de Rosas fut un gouvernement d’ordre, et non une tyrannie despotique, lors même qu’ultérieurement les historiens aient été enclins à attribuer à son premier gouvernorat quelques-unes des caractéristiques de son second[51]. Dans cette première phase, il s’appuya sur certains des dirigeants du Parti de l’ordre (Partido del Orden) de la décennie antérieure, ce qui lui valut l’accusation d’être le continuateur du Parti unitaire, quand même il devait se distancier d’eux au fil du temps[52].

Dans les mois suivants, les provinces du Litoral confièrent à Rosas, pour l’ensemble de ces provinces, la délégation des affaires étrangères — ainsi qu’elles l’avaient déjà fait auparavant en faveur de Las Heras et de Dorrego —, en vertu de quoi c’était par lui que tout traité avec un autre pays, tout conflit extérieur et tout accord commercial devait être décidé et négocié[53].

En dépit de ses promesses de respecter le parti vaincu, Rosas œuvra à imposer graduellement la suprématie de l’alliance qui l’avait porté au pouvoir, et qui se donna le nom de Parti fédéraliste (en esp. Partido Federal). Il démit de leurs fonctions les fonctionnaires publics, militaires et ecclésiastiques qui avaient trempé dans le coup d’État de Lavalle et collaboré à sa dictature. En outre, il établit une censure sévère contre les journaux qui avaient soutenu Lavalle, l’étendant ensuite à quiconque mettait en question ses propres décisions de gouvernement[54]. Plus tard, il rendit obligatoire l’usage de la divisa punzó (sorte de lanière distinctive rouge vif, punzó étant une altération du mot français ponceau) pour tous militaires et employés de la fonction publique, de sorte à identifier l’État avec le Parti fédéraliste[55].

Parmi les faits néfastes pour l’Argentine dont la responsabilité lui a été imputée figure notamment l’invasion des îles Malouines par les Britanniques, alors que cet événement se produisit le , sous le gouvernorat de Balcarce, qui avait pris la succession de Rosas ; celui-ci, pour sa part, était alors occupé à mener sa campagne au désert. Lesdites îles, qui avaient été l’objet de dispute entre l’Espagne et l’Angleterre, se trouvaient en possession de l’Espagne au moment où l’indépendance de l’Argentine fut proclamée, et l’Angleterre avait implicitement reconnu la continuité juridique des droits argentins sur les possessions espagnoles par la voie du traité d’Amitié, de Commerce et de Navigation, signé à Buenos Aires le , c’est-à-dire peu d’années après l’indépendance de l’Argentine, puis ratifié par le gouvernement britannique au mois de mai de la même année. En outre, les îles Malouines avaient été peuplées par le gouvernement de Buenos Aires et un gouverneur avait été désigné.

Ce premier gouvernorat de Rosas fut également un gouvernement progressiste : des villages furent fondés, le Code de commerce fut réformé de même que le Code de discipline militaire, l’autorité des juges de paix des villes de l’intérieur fut réglementée, et des traités de paix furent conclus avec les caciques autochtones, conduisant à une certaine tranquillité à la frontière avec les territoires tenus par les Indiens. Cependant, cette reprise en mains de l’administration rosienne n’alla pas de pair avec une adhésion inconditionnelle de la population tout entière ; tout au long de son gouvernement, Rosas aura au contraire à affronter une âpre résistance.

La guerre civile dans les provinces de l’intérieur

Le général José María Paz, à la tête du deuxième corps d’armée, était parvenu, au départ de la Bande Orientale, jusqu’à Buenos Aires début 1829, mais ne réussit pas à convenir avec Lavalle d’une action conjointe. Il poursuivit son chemin vers la province de Córdoba, vainquit le gouverneur Juan Bautista Bustos à la bataille de San Roque le , et marcha sur la ville de Córdoba, où il fut désigné gouverneur[56].

Bustos sollicita l’aide du commandant de campagne de la province de La Rioja, Facundo Quiroga, qui envahit à son tour la province de Córdoba en juillet et s’empara de la capitale ; cependant, il fut battu peu après à la bataille de La Tablada, raison pour laquelle il dut retourner dans sa province pour réorganiser ses troupes. Les forces de Paz engagèrent une violente campagne contre les groupes fédéralistes dans les Sierras de Córdoba, tandis que fédéralistes et unitaires se battaient pour la domination des provinces andines[57]. Rosas diligenta une commission chargée de s’entremettre entre Paz et Quiroga.

Quiroga et José Félix Aldao, une fois vaincus leurs adversaires dans leur province (respectivement La Rioja et Mendoza), envahirent à nouveau la province de Córdoba, mais furent totalement défaits à la bataille d'Oncativo le . Quiroga s’enfuit à Buenos Aires, Aldao fut fait prisonnier, et Bustos se réfugia dans la province de Santa Fe, où il devait mourir peu de temps plus tard[58]. Rosas fit donner un accueil triomphal à Quiroga, comme s’il eût été le vainqueur, et bien que le caudillo lui-même considérât alors que la guerre était terminée pour lui.

Paz dépêcha des troupes unitaires se rendre maître de toutes les provinces qui s’étaient auparavant rangées sous la bannière de Quiroga, où ils évincèrent les fédéralistes du gouvernement. Plusieurs des chefs militaires de ces troupes allaient assumer le poste de gouverneur provincial[59].

En juillet et , les provinces de l’intérieur — à savoir celles de Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero et Catamarca — signèrent un traité par lequel ils adhéraient à la Ligue unitaire, dite aussi Ligue de l’intérieur, alliance défensive et offensive créée avec le dessein d’organiser constitutionnellement la nation argentine. S’il y était question de convoquer un congrès et d’élaborer une constitution, tout le pouvoir militaire et politique reposait, pour l’heure, entre les mains de Paz et la décision concernant l’adoption d’une nouvelle constitution ou de la mise en vigueur de celle de 1826 fut repoussée aux temps futurs. La Ligue ne proposait aucun système politique ; paraissant pencher pour la forme de gouvernement unitaire, elle était en même temps pourtant opposée à l’hégémonie de Buenos Aires[60][61].

Face à l’ascension de Paz dans les provinces de l’intérieur, et à l’initiative de Rosas et d’Estanislao López, les provinces de Santa Fe, Entre Ríos et Buenos Aires signèrent le Pacte fédéral (ou fédéraliste) du ― qui sera l’un des « pactes préexistants » mentionnés dans le Préambule de la future Constitution de la Nation argentine ―, dont le but était de mettre un frein à l’expansion de l’unitarisme incarné par le général Paz. La province de Corrientes ne devait adhérer à son tour que quelques mois plus tard, car le député de Corrientes Pedro Ferré tenta d’abord de convaincre Rosas de nationaliser les recettes de la douane de Buenos Aires et d’instaurer des protections tarifaires au profit de l’industrie locale ; sur ce point cependant, Rosas resta aussi inflexible que ses prédécesseurs unitaires, conscient que la source principale de la richesse et du pouvoir de Buenos Aires résidait justement dans le système douanier. Le pacte prévoyait une alliance défensive et offensive, la libre circulation des personnes et des marchandises, et la mise sur pied d’une Commission représentative des gouvernements des provinces littorales, se composant d’un représentant de chacune d’elles, siégeant dans la ville de Santa Fe, et ayant compétence à conclure des traités de paix, de déclarer la guerre et à inviter les autres provinces à se réunir en congrès afin de mettre au point une administration générale du pays suivant un régime fédéral[62].

Ladite Commission déclara la guerre à Paz et nomma López commandant en chef des forces appelées à l’affronter. Les troupes portègnes furent placées sous les ordres du général Juan Ramón Balcarce. Les opérations contre Paz furent lancées simultanément sur différents fronts : le colonel Ángel Pacheco, de Buenos Aires, battit à la bataille de Fraile Muerto les troupes avancées de Córdoba emmenées par Juan Esteban Pedernera. Pour sa part, Quiroga, qui s’était résolu à reprendre la lutte, sollicita des troupes auprès de Rosas, mais celui-ci ne consentit à lui offrir que les détenus des prisons. Quiroga organisa un camp d’entraînement et, lorsqu’il considéra être prêt, fit mouvement vers le sud de la province ce Córdoba. En chemin, Pacheco lui remit les soldats passés dans les rangs unitaires à la suite de la bataille de Fraile Muerto. Avec eux, Quiroga envahit la province de Córdoba en et occupa Río Cuarto[63], puis dans la foulée s’empara, en l’espace d’un peu plus d’un mois, des provinces de San Luis, de Mendoza, de San Juan et de La Rioja[64]. Le caudillo de Santiago del Estero, Juan Felipe Ibarra, réfugié à Santa Fe, obtint de López que celui-ci menât des opérations militaires contre la province de Córdoba. Quoique préférant esquiver un combat ouvert contre un ennemi aussi habile que l’était Paz et contre ses troupes disciplinées, López lança des actions de type guérilla, s’appliquant à harceler avec ses forces montoneras les confins orientaux de la province de Córdoba. Le , comme il inspectait le front, le général Paz tomba entre les mains d’un détachement fédéraliste — à la suite d’un tir de boleadoras par un soldat de López —, et fut fait prisonnier[63]. La capture inopinée de Paz provoqua un soudain changement: Lamadrid prit alors en mains l’armée unitaire, mais jugea préférable de se replier sur le Nord, où cependant il subit une défaite face à Quiroga à la bataille de La Ciudadela, le , non loin de la ville de Tucumán, à la suite de quoi la Ligue de l’intérieur fut dissoute [65].

Influence de Rosas dans l’intérieur et Convention de Santa Fe

Dans les mois qui suivirent, les provinces restantes se joignirent au Pacte fédéral, à savoir : les provinces de Mendoza, de Córdoba, de Santiago del Estero et de La Rioja, en 1831. L’année suivante, ce fut le tour de Tucumán, de San Juan, de San Luis, de Salta et de Catamarca.

Le fédéralisme s’imposa dans tout le pays, sous la domination de trois dirigeants au prestige interprovincial : López, Quiroga et Rosas ; pendant un temps, le pays se présentera divisé en trois zones d’influence : Cuyo et le nord-ouest, sous l’autorité de Quiroga ; Córdoba et le Litoral, sous celle de López ; et Buenos Aires, sous celle de Rosas. Ce triumvirat virtuel devait gouverner le pays durant quelques années, encore que les rapports entre eux ne fussent jamais fort bons. Tous les gouverneurs de province — à l’exception de ceux de Buenos Aires et de Corrientes — étaient tributaires de Quiroga ou de López de leur ascension au pouvoir. Rosas jouissait d’un grand prestige et se trouvait à la tête de la province le plus riche, mais à cette époque le rosismo ne régnait pas encore dans les provinces de l’intérieur[52].

La guerre civile terminée, les représentants de plusieurs provinces annoncèrent qu’avec la pacification intérieure, l’occasion tant attendue se présentait enfin de donner corps à l’organisation constitutionnelle du pays. Cependant Rosas argua qu’il y avait lieu d’organiser d’abord les provinces avant de songer à organiser le pays, vu que la constitution devait être le résultat écrit d’une organisation à concevoir et mettre en œuvre d’abord au niveau provincial. Il est vrai que sa propre province, ainsi que lui-même, était la principale bénéficiaire d’une indéfinition légale qui mettait Buenos Aires en position de maintenir son hégémonie et garder pour elle la totalité des recettes des douanes portègnes, lesquelles douanes étaient seules autorisées à commercer directement avec l’extérieur[52].

Rosas sut se servir d’une imprudence opportunément commise dans une lettre privée par le député correntin Manuel Leiva pour l’accuser d’avoir des « idées anarchistes » et retirer son représentant de la convention de Santa Fe, ce qui sera imité ensuite par d’autres provinces. Il s’ensuivit que la convention fut dissoute en , et le chantier de l’organisation constitutionnelle de l’État argentin s’en trouva différé d’une vingtaine d’années encore[66].

En 1832, dans une lettre à Quiroga, Rosas lui indiquait que[67]

« ... tout en étant fédéraliste par intime conviction, je m’inclinerais à devenir unitaire si le vote des peuples devait être pour l’unité[68]. »

Entre deux mandats de gouverneur

Au terme de son premier mandat, on s’accordait à reconnaître à Rosas le mérite d’avoir remédié à l’instabilité politique et financière[69], mais il devait néanmoins faire face à une opposition croissante au sein de l’assemblée législative. Certes, tous les membres de cette assemblée étaient fédéralistes, Rosas ayant en effet restauré la Législature qui avait été mise en place sous Dorrego, puis dissoute par Lavalle[70]. Une faction fédéraliste libérale, si elle avait accepté la dictature comme une nécessité temporaire, appelait à présent à l’adoption d’une constitution[71]. Rosas était réticent à gouverner sous la contrainte d’un cadre constitutionnel et rechignait à se départir de ses pouvoirs dictatoriaux[72].

Cependant, son mandat s’acheva bientôt, le . Peu après , il fut réélu par la Législature de Buenos Aires, mais déclina le poste. Il a été affirmé pendant de longues années que Rosas répudia sa réélection parce que les « facultés extraordinaires » ne lui avaient pas été concédées, ce qui est inexact ; en réalité, il ne se sentait pas en mesure de gouverner, ni ne désirait le faire, sans l’unanimité de l’opinion publique en sa faveur. Il attendait désespérément qu’on fît appel à lui, s’appliquant entre-temps à se rendre indispensable.

À sa place fut élu Juan Ramón Balcarce, importante personnalité militaire de l’époque de la guerre d'indépendance argentine et chef de file d’un groupe fédéraliste non rosiste, en faveur de qui Rosas se désista le [73].

Campagne du désert

Au moins jusqu’à la décennie 1810, la plaine pampéenne de la province de Buenos Aires n’avait été sous domination blanche que sur une étroite frange le long du río Paraná et du río de la Plata ; depuis lors cependant, la « frontière avec l’Indien » avait été repoussée plus avant jusqu’à une ligne passant approximativement par les actuelles villes de Balcarce, Tandil et Las Flores. Ensuite, des estancieros avaient commencé à déplacer leur terrain d’activité vers les territoires situés encore plus au sud, mais peuplés par des tribus amérindiennes. Pendant son gouvernorat, Rosas avait adopté des mesures en appui à cette expansion territoriale, attribuant des terres à d’anciens combattants et à des fermiers en quête de pacages d’appoint pour la saison sèche. Le conflit qui en résulta avec les peuples autochtones nécessita une réaction gouvernementale[74]. Bien que le sud fût considéré alors virtuellement comme un désert, il renfermait un grand potentiel et de vastes ressources en vue du développement agricole, notamment sous forme de grosses exploitations[75].

Dès que Rosas eut quitté le pouvoir fin 1832, il coordonna, en collaboration avec les dirigeants de Mendoza, de San Luis et de Córdoba, au début de l’année suivante, une campagne militaire dans le sud, sous la forme d’une battue générale, menée parallèlement à celle lancée au début de la même année par le général Manuel Bulnes au Chili et dans l’extrême nord-ouest de la Patagonie orientale, plus précisément aux environs des lacs d’Epulafquen. Le commandement général en fut confié à Facundo Quiroga, qui cependant n’y prendra aucune part. Rosas concentra les troupes en vue de leur instruction dans son domaine de Los Cerrillos, près du fortin et du village de San Miguel del Monte. D’autres campagnes furent menées simultanément au départ des provinces de Mendoza, de Córdoba et de San Luis, avec des résultats très limités[76]. Parmi les objectifs de la campagne figuraient celui de faire main basse sur des terres autochtones en vue d’en faire des zones d’élevage, et celui de mettre fin aux malones (razzias), qui désolaient la frontière. En particulier, la colonne commandée par Rosas, poussant jusqu’au fleuve Río Negro, mit la main sur 2900 lieues carrées de terrain et permit d’endiguer les incursions des autochtones[76].

Le fut approuvée la loi autorisant le Pouvoir exécutif à négocier un crédit d’un million et demi de Peso Moneda Corriente pour assurer le financement de l’expédition, bien que peu de temps après le ministre de la Guerre fît part de ce qu’il ne pouvait pas assumer cette dotation ; en conséquence, ce sont Rosas et Juan Nepomuceno Terrero qui finirent par prendre en charge l’approvisionnement de l’expédition, par la fourniture de bétail bovin et de chevaux, à quoi s’ajoutèrent les dons en argent effectif que firent ses cousins Anchorena, le docteur Miguel Mariano de Villegas[77], Victorio García de Zúñiga et Tomás Guido, alors colonel, afin que la campagne pût être engagée[78] - [79]. Moyennant quoi, l’on se mit en marche en mars de la même année.

La colonne ouest, sous le commandement de José Félix Aldao, parcourut un territoire qui venait tout récemment d’être « nettoyé » de ses aborigènes, ce qui permit de parvenir sans encombre au río Colorado. La colonne du centre vainquit le cacique ranquel Yanquetruz et s’en retourna bientôt. Celle qui effectua la plus grande partie de la campagne fut celle de l’est, sous les ordres de Rosas lui-même. Elle établit son cantonnement sur les rives du río Colorado, non loin de l’actuelle localité de Pedro Luro, et dépêcha cinq colonnes vers le sud et l’ouest, lesquelles parvinrent à soumettre les principaux caciques. Par la suite, Rosas signa des traités de paix avec les autres caciques, jusque-là d’importance secondaire, mais qui par la suite devinrent d’utiles alliés[76]. L’année suivante vint se joindre à eux le plus important des caciques, Calfucurá.

Rosas se montrait généreux envers les Indiens qui se rendaient, les récompensant avec du bétail et des marchandises. Si personnellement il lui déplaisait de tuer des Indiens, il pourchassait pourtant sans relâche ceux qui refusaient de se soumettre[80]. La campagne avait aussi incorporé dans ses rangs plusieurs scientifiques, désireux de collecter des informations sur la zone parcourue ; l’expédition reçut ainsi la visite du naturaliste Charles Darwin, qui dans son journal de voyage décrivit comme suit un épisode de cette campagne militaire :

« Les Indiens formaient un groupe de quelque 110 personnes (hommes, femmes et infants) ; presque tous furent faits prisonniers ou furent tués, car les soldats ne font de quartier à aucun homme. Les Indiens ressentent en fait une terreur si grande qu’ils ne résistent pas massivement ; chacun se hâte de fuir séparément, abandonnant femmes et enfants. [...] Sans conteste, ces scènes sont horribles, mais combien plus horrible encore est le fait avéré que les soldats donnent la mort de sang froid à toutes les Indiennes qui paraissent avoir plus de vingt ans ! Et lorsque moi ― au nom de l’humanité ― je protestai, on me répliqua : "Que pouvons-nous faire d’autre ? Ces sauvages ont tellement d’enfants !"[81]. »

L’on avait réalisé une relative avancée dans le sud-ouest de la province et parvenu ainsi à garantir la tranquillité pour les villages récemment fondés dans le sud et pour les campagnes environnantes. Toutefois, le déplacement de la frontière fut nettement moins spectaculaire que celui qui sera accompli à l’occasion de la dénommée Conquête du désert entreprise beaucoup plus tard par le général Julio Argentino Roca en 1879[82].

Le principal résultat obtenu par Rosas fut de mettre de son côté l’armée, les grands fermiers et l’opinion publique[76], en plus de la reconnaissance des provinces de Mendoza, San Luis, Córdoba et Santa Fe, qui se voyaient désormais et pour de nombreuses années à l’abri d’incursions indiennes et de saccages ; seul le groupe aborigène non totalement assujetti, celui des Ranquels, continuera d’être vu comme un problème par les habitants de ces provinces[83].

Dans les premières années de son second gouvernorat, la politique de Rosas vis-à-vis des autochtones consistera à faire alterner traités de paix et dons, et campagnes d’extermination. Ce n’est qu’à partir de la crise commencée en 1839 qu’il la troquera pour une politique de paix permanente. Néanmoins, les régions désertiques restaient aux mains des indigènes.

Le prix à payer pour la paix fut de soutenir les tribus amies par des dons annuels de bétail, de chevaux, de farine, de tissus et d’eau-de-vie. Les tribus chasseresses dépendaient désormais de ces remises d’aliments, et étaient considérées par les habitants de la province de Buenos Aires comme de coûteux parasites du trésor public, perdant de vue que, du point de vue de Rosas, les payements n’étaient que la contrepartie à l’exploitation de territoires qu’eux considéraient comme les leurs. Cette attitude pacificatrice, et le respect des pactes conclus, valurent à Rosas l’estime de quelques-uns des chefs des Indiens amis[82]. Quand Rosas accéda pour la deuxième fois à la fonction de gouverneur de la province, le cacique Catriel déclara dans la localité de Tapalqué :

« Juan Manuel est mon ami. Il m’a jamais trompé. Moi et tous mes Indiens sommes prêts à mourir pour lui. S’il n’y avait pas eu Juan Manuel, nous ne vivrions pas comme nous vivons en fraternité avec les chrétiens et au milieu d’eux. Tant que Juan Manuel vivra, nous serons tous heureux et passerons une vie tranquille auprès de nos épouses et enfants. Tous ceux qui se trouvent ici peuvent témoigner que tout ce que Juan Manuel nous a dit et conseillé a bien marché[84]. »

Plusieurs années après la chute de Rosas, le même Catriel indiquait :

« Aussi longtemps que notre frère Juan Manuel, Indien blond et géant, qui vint dans le désert en traversant à la nage le Samborombón et le Salado, et qui allait à cheval et maniait les boleadores avec les Indiens, et pratiquait la lutte avec les Indiens, et qui nous faisait cadeau de vaches, de juments, de canne et d’objets d’argent, aussi longtemps qu’il fut Cacique Général, jamais nous, Indiens brigands, n’avons fait d’incursion, par l’amitié que nous avions pour Juan Manuel. Et quand les chrétiens l’eurent jeté et exilé, nous avons, tous ensemble, lancé des incursions[85]. »

Plus tard, Rosas dirigea lui-même la redaction d’une Gramática de la lengua pampa.

Durant cette campagne se signalèrent quelques officiers appelés à former la prochaine génération de militaires portègnes : Pedro Ramos, Ángel Pacheco, Domingo Sosa, Hilario Lagos, Mariano Maza, Jerónimo Costa, Pedro Castelli, et Vicente González, surnommé le Carancho del Monte (le Caracara du bocage).

Un élément caractéristique de cette campagne étaient les dénommés santos, courts messages qui servaient de moyen de communication entre Buenos Aires et le corps expéditionnaire, rendus possibles grâce à un système de 21 relais implantés durant la campagne.

Gouvernorats de Balcarce, Viamonte et Maza et révolution des Restaurateurs

Sous le mandat de Balcarce eut lieu la réoccupation britannique des îles Malouines[86].

Après que Rosas eut quitté le gouvernement provincial, et tandis qu’il se trouvait dans son campement du río Colorado, les dissensions internes au sein du Parti fédéraliste portègne allaient s’aggravant, au point qu’une scission se produisit entre, d’une part, la faction des apostoliques, qui prônaient un gouvernement fort en appui à Rosas et où figuraient de grands fermiers, des militaires et des petits commerçants, et d’autre part le groupe des schismatiques ou doctrinaires, idéologiquement d’inspiration libérale, dans les rangs desquels militaient le gouverneur Balcarce et ses ministres Enrique Martínez et Félix Olazábal, qui préconisaient une organisation constitutionnelle de la province afin d’éviter la concentration du pouvoir, et étaient appelés par les rosistes lomos negros (littér. lombes noirs), en référence au fait que l’envers de la liste sur laquelle ils postulaient était de couleur noire[87].

L’affrontement se déroulait principalement dans la presse, divisée elle aussi en deux camps, qui s’entr’attaquaient scandaleusement, tant et si bien que le gouvernement décida de déférer devant la justice plusieurs journaux, d’opposition aussi bien que pro-gouvernementaux. C’est alors qu’entra en action Encarnación Ezcurra, épouse et conseillère de Rosas, qui réunissait ses alliés quotidiennement dans son logis et organisait les manifestations[87].

Parmi les journaux convoqués devant la justice figurait le journal El Restaurador de las Leyes (littér. Le Restaurateur des lois). Encarnación Ezcurra fit afficher dans toute la ville de Buenos Aires la nouvelle que El Restaurador allait devoir comparaître, ce qui fut interprété par les gens comme un procès fait au chef du Parti fédéraliste. L’on appela à une grande manifestation, en vue de laquelle les participants se rassemblèrent dans les environs immédiats de Buenos Aires ; le général Agustín de Pinedo, qui avait été dépêché pour réprimer la manifestation, incita ses hommes à se soulever et se mit à la tête de la manifestation en la transformant en un siège mis devant la ville. Balcarce démissionna quelques jours plus tard[87].

L’historien José María Rosa a souligné que ce fut là une révolution fort singulière pour l’époque :

« Ce ne fut pas une ‘révolution’ au sens que nous donnons aujourd’hui à ce mot, mais un retrait du peuple sur Barracas, une grève générale — la première de notre histoire — sans combats ni affrontements de rue. Les ‘vigiles’ de Balcarce se révélèrent inutiles, faisant en effet défection et rejoignant les restaurateurs ; inutiles également ses régiments, qui désobéirent à leurs chefs[88]. »

Dans le sillage de la chute de Balcarce, la Chambre nomma gouverneur le général Juan José Viamonte, qui hérita de l’instabilité politique de son prédécesseur. Dans les jours qui suivirent, les agressions commises par des partisans de Rosas se multiplièrent ; ces partisans étaient encadrés par Encarnación Ezcurra au sein de la Société populaire restauratrice, qui recrutait dans les classes moyennes de la ville et comptait dans ses rangs une partie des officiers d’origine modeste. Son bras armé était la Mazorca, groupe parapolicier qui attaquait les opposants à Rosas à leur domicile, s’en prenant à eux physiquement. Plusieurs crimes furent commis et les fédéralistes doctrinaires commencèrent à émigrer, toutefois ces exactions n’avaient pour l’heure pas encore l’ampleur qu’ils devaient prendre plus tard[89].

Viamonte lui-même, bien que n’étant pas un apostolique, ne jouissait pas pour autant de la confiance de Rosas et de son épouse ; même le refoulement de Bernardino Rivadavia, qui avait cru pouvoir retourner en Argentine, ne suffira pas à regagner leur confiance[90].

Quelques mois plus tard, en 1834, Rosas s’en revint à Buenos Aires, et Viamonte se vit contraint de démissionner. Rosas fut élu à sa place, cependant celui-ci refusa, au motif que les « facultés extraordinaires » ne lui étaient pas accordées. Il ne se sentait pas capable de gouverner avec les limitations inhérentes à un État de droit. Son ami Manuel Vicente Maza, président de la Législature, fut alors élu gouverneur[91].

Guerre civile dans le nord et assassinat de Quiroga

Un conflit entre les provinces de Tucumán et de Salta passa au stade de la guerre civile, particulièrement après que la ville de San Salvador de Jujuy eut résolu de faire sécession d’avec Salta, pour s’ériger en la province de Jujuy. Le gouverneur de Salta, Pablo Latorre, requit l’aide du gouvernement de Buenos Aires[92].

Maza choisit de se concerter sur la situation avec Rosas et avec Facundo Quiroga, qui avait élu domicile à Buenos Aires, avant de décider quelle attitude adopter, compte tenu qu’existait le soupçon qu’un groupe favorable à la sécession se fût constitué dans les provinces du nord. Finalement, à la demande de Rosas, Maza dépêcha Quiroga pour intermédier entre les deux gouvernements provinciaux, pendant que Rosas lui recommandait de faire comprendre aux populations des provinces que le temps de l’organisation constitutionnelle n’était pas venu encore[93].

Alors que Quiroga était en route vers le nord, la guerre civile dans les provinces du nord se solda par la victoire de Tucumán, et le gouverneur de Salta fut fait prisonnier et assassiné. À son arrivée à Santiago del Estero, Quiroga obtint la conclusion d’un traité entre le gouverneur local Ibarra, Heredia et un représentant de Salta, par lequel la paix était rétablie et l’autonomie de la province de Jujuy nouvellement fondée fut reconnue[94].

Le , sur le trajet de retour de sa mission, au lieu-dit Barranca Yaco, sur le territoire de Córdoba, la galère dans laquelle voyageait Quiroga fut attaquée par une équipe de miliciens en embuscade, qui assassinèrent le caudillo. Il n’échappa à personne qu’il s’agissait d’un meurtre politique, et toutes les accusations convergeaient vers les frères Reinafé, qui gouvernaient alors Córdoba, le chef des assassins, Santos Pérez, étant en effet un sicaire à la solde des Reynafé[95].

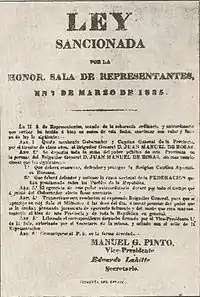

La nouvelle de cet attentat provoqua une grande commotion à Buenos Aires ; le de la même année, dans un climat d’instabilité et de violence, Maza démissionna de ses fonctions, et la Chambre des représentants (la Législature), redoutant un état d’anarchie, nomma Rosas gouverneur pour une durée de cinq ans. À sa demande, il lui fut octroyé les pleins pouvoirs (la suma del poder público, littér. ± la somme du pouvoir public), c’est-à-dire qu’en plus d’exercer à sa discrétion le pouvoir exécutif ; il lui serait loisible d’intervenir dans le législatif et le judiciaire[96], sans obligation de rendre compte de leur exercice. La législature accepta cette condition, rédigeant ce même jour la loi idoine.

Second gouvernorat (1835-1852)

La dictature

La suma del poder público (pleins pouvoirs) fut octroyée à Rosas par la Chambre des représentants moyennant son engagement :

- à préserver, défendre et protéger la religion catholique ;

- à soutenir la cause nationale de la Fédération ;

- à exercer la suma del poder público « aussi longtemps que le Gouverneur le jugera nécessaire ».

Rosas ne procéda à la dissolution ni de la Législature, ni des tribunaux ; pour l’heure, la suma del poder n’apparaissait que comme la sanction légale du caractère exceptionnel que revêtait son mandat. La nature dictatoriale de cette disposition politique ne devait affleurer que plus tard, lorsque Rosas se mit à faire usage effectif de tout ce pouvoir. Ainsi fut instaurée une dictature légale, attendu que la concentration des pouvoirs reposait sur une loi de la Chambre des représentants, avalisée ensuite par le vote des citoyens. La Chambre des représentants continua d’exister, et le gouverneur et ses ministres lui enverront périodiquement des rapports sur leur activité[97]. Chaque année se tenait un scrutin pour l’élection des membres de la Chambre, auquel ne se présentaient que des candidats liés au pouvoir en place, dont la liste était dressée personnellement par Rosas. Lors des crises successives, quelques-uns de ses membres faisaient certes montre de quelque type d’opposition partielle aux actions du gouvernement. Au lendemain de chaque élection, Rosas présentait sa démission de son poste de gouverneur, et chaque fois la Chambre avait soin de le réélire, affirmant la continuité de la suma del poder público. Au fil du temps, les législateurs allaient de plus en plus être choisis en fonction de leur allégeance inconditionnelle à la personne de Rosas, et les actes d’autonomie des législateurs se feront plus sporadiques, jusqu’à s’évanouir tout à fait[98]. Rosas pour sa part, de plus en plus méthodique et méticuleux dans la gestion des finances de la province, publiait annuellement dans la Gaceta Mercantil un état de situation des finances publiques[99].

L’assassinat de Quiroga fournit à Rosas l’occasion unique d’assumer tout seul la direction du Parti fédéraliste, qu’il avait dû jusque-là partager avec Quiroga et López. Ce dernier, en tant que protecteur des Reynafé, était sorti fort affaibli de l’affaire, et du reste mourut peu d’années plus tard, vers le milieu de 1838. Même les caudillos jouissant localement de leur propre base de pouvoir tombèrent dans son orbite, tels que p. ex. Juan Felipe Ibarra, de Santiago del Estero, et José Félix Aldao, de Mendoza.

En raison de ce que le pays ne disposait pas alors d’une constitution propre ― seule la chute de Rosas en 1853 allait permettre son adoption ―, les pouvoirs dont jouissait Rosas pendant son second mandat étaient supérieurs à ceux d’un président de facto, vu qu’ils incluaient celui d’administrer la justice.

Avant sa prise de fonction comme gouverneur, le Restaurador exigea la tenue d’un plébiscite devant confirmer l’appui populaire à son élection. Le plébiscite eut lieu les 26 et , et son résultat fut 9 713 voix pour et 7 voix contre. (Il est à signaler qu’à cette époque, la province de Buenos Aires comptait 60 000 habitants, parmi lesquels les femmes et les enfants étaient exclus du suffrage.) La Chambre des représentants nomma Rosas gouverneur le , pour un quinquennat s’étendant de 1835 à 1840.

Le discours que prononça Rosas dans le Fort de Buenos Aires, siège du gouvernement provincial, lors de l’investiture pour son deuxième mandat de gouverneur, fut instructif quant à sa position vis-à-vis de ses opposants :

« Que de cette race de monstres pas un seul ne reste parmi nous et que leur persécution soit si tenace et vigoureuse qu’elle serve de terreur et d’épouvante aux autres qui pourraient venir par la suite[100] ! »

Rosas put donc entamer son nouveau gouvernorat avec les pleins pouvoirs, dont il fera usage pour attaquer les dissidents, fussent-ils fédéralistes ou unitaires. Sarmiento écrivit :

« Je dois le dire par respect à la verité historique ; jamais il n’y eut de gouvernement plus populaire, et plus désiré, ni plus soutenu par l’opinion. Les unitaires, qui n’avaient pris part à rien, du moins le recevaient-ils avec indifférence, de même que les fédéralistes lombes noires, avec dédain, mais sans opposition ; les citoyens pacifiques l’attendaient comme une bénédiction et comme le terme des cruelles oscillations de deux longues années ; les campagnes, enfin, comme le symbole de leur pouvoir et comme humiliation des pédants de la ville. [...]

L’on peine à concevoir comment il a pu arriver que dans une province de quatre cents mille habitants, selon ce qu’assure la Gaceta, il n’y eût que trois voix contraires au gouvernement ? Serait-ce donc par hasard que les dissidents n’eussent point voté ? Rien de tout cela ! L’on a aucune notion de quelque citoyen qui ne fût point aller voter ; les malades se levèrent du grabat pour aller donner leur assentiment, craignant que leur nom ne fût inscrit dans quelque noir registre ; parce que c’est cela qui avait été insinué. [...]

La terreur était déjà dans l’atmosphère, et bien que le tonnerre n’eût pas encore éclaté, tous voyaient le nuage noir et torve en train de couvrir le ciel. »

— Domingo Faustino Sarmiento[101].

Un tableau vivace de cette époque nous a été laissé par la plume d’Esteban Echeverría dans El matadero, récit préfigurant le réalisme rioplatense, et dont l’action se déroule dans la province de Buenos Aires durant la décennie 1830. Echeverría décrit, sous l’angle de l’opposant politique, les conflits entre unitaires et fédéralistes, et la figure du caudillo Rosas et de ses adeptes, imputant à ceux-ci un caractère brutal et sanguinaire.

Le rosisme accentua le caractère tellurique et nationaliste du fédéralisme portègne, s’opposant aux idées européennes de Rivadavia, à qui du reste un soutien majoritaire dans la population avait fait défaut[102]. Le gouvernement rosien avait en effet ceci de caractéristique qu’il bénéficiait d’un grand appui dans le peuple : exploitants agricoles, négociants, anciens militaires de l’époque de l’Indépendance, couches moyennes et inférieures soutenaient inconditionnellement le « restaurateur des lois ». Les grands propriétaires terriens et les négociants profitaient économiquement de l’exclusivité des douanes de Buenos Aires et de la vente de terrains de l’État. Dans les villes, Rosas aimait à se montrer dans les bals, les fêtes et les jeux aux côtés des couches inférieures de la société, qui le sentaient comme proche d’eux. Rosas cultivait le paternalisme politique, c’est-à-dire suscitait dans les classes inférieures le sentiment qu’il était pour elles comme un « père » qui, connaissant bien ses « enfants », était soucieux de prendre soin d’eux et de les protéger[103]. En fait, Rosas garantissait aux groupes dominants de Buenos Aires l’ordre et la discipline sociale nécessaires au développement de leurs activités économiques. Vu que Rosas jouissait d’un grand ascendant parmi les couches populaires portègnes, il figurait aux yeux de l’oligarchie foncière de la province comme le seul capable de contenir et de canaliser les revendications des classes inférieures[6].

Aussi les couches inférieures de Buenos Aires, qui formaient la grande majorite de la population, ne virent-elles aucune amélioration de leurs conditions de vie. Lorsque Rosas décida de couper dans les dépenses publiques, ce fut au détriment des dotations de l’enseignement, des services sociaux et des travaux publics[104]. Aucune des terres confisquées aux Indiens ou aux unitaires ne passa aux mains des ouvriers agricoles, ni même des gauchos[105]. Pas davantage les noirs ne virent-ils la moindre amélioration de leur situation ; Rosas était un propriétaire d’esclaves et contribua à raviver la traite négrière[106]. Bien que n’ayant rien entrepris en faveur des intérêts des noirs et des gauchos, Rosas restait très aimé parmi ces groupes de population[107]. Il avait pris des noirs à son service, parrainait leurs festivités et assistait à leurs candomblés[108], tandis que les gauchos admiraient ses talents de meneur d’hommes et lui tenaient compte de la volonté qu’il avait de fraterniser avec eux, du moins jusqu’à un certain degré[109].