Mariano Moreno

Mariano Moreno (né à Buenos Aires en 1778, mort en haute mer en 1811) était un avocat, journaliste et homme politique des Provinces-Unies du Río de la Plata. Il joua, en qualité de secrétaire de la guerre, un rôle de premier plan dans le premier gouvernement national de l’Argentine, dit Première Junte (esp. Primera Junta), mis en place à la suite de la révolution de Mai, de laquelle, par ailleurs, il fut l’idéologue.

| Mariano Moreno | ||

Seul portrait authentique de Mariano Moreno, de la main du graveur Juan de Dios Rivera. | ||

| Fonctions | ||

|---|---|---|

| Secrétaire de la Guerre et de Gouvernement de la Première Junte | ||

| – | ||

| Président | Cornelio Saavedra | |

| Représentant de la Première Junte auprès des gouvernements de Rio de Janeiro et de Londres | ||

| – | ||

| Biographie | ||

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Buenos Aires, Vice-royauté du Río de la Plata | |

| Date de décès | ||

| Lieu de décès | En haute mer, à bord de la goélette britannique Fame, au large des côtes brésiliennes | |

| Nature du décès | Intoxication médicamenteuse, probablement accidentelle | |

| Parti politique | Parti alzaguiste ; Parti unitaire | |

| Fratrie | Manuel Moreno, frère cadet, diplomate et homme de science | |

| Conjoint | María Guadalupe Cuenca | |

| Diplômé de | Université de Chuquisaca | |

| Profession | Avocat | |

| Religion | Controverse[1] entre : athée[2] et catholique[3] | |

| Résidence | Buenos Aires | |

|

|

||

Moreno naquit d’un père espagnol originaire de Santander, arrivé à Buenos Aires en 1776, et d’une mère issue de la haute bourgeoisie portègne. L’aîné d’une fratrie de quatorze garçons, il étudia le latin, la logique et la philosophie au Collège royal Saint-Charles, puis le droit à l’université de Chuquisaca, alors la plus prestigieuse dans cette partie du monde. Au cours de ses études, il s’initia aux idées nouvelles des Lumières espagnoles et à la pensée de Jean-Jacques Rousseau, dont il était un admirateur. Après son mariage, il retourna à Buenos Aires, pour y devenir un éminent avocat pour le cabildo. À la différence de la plupart des autres criollos (Européens nés dans les colonies), il rejeta le charlottisme, estimant que l’éphémère projet politique autour de la princesse Charlotte Joachime, sœur de Ferdinand VII et épouse du prince Juan de Braganza, n’était pas la voie appropriée pour l’indépendance des peuples de ces territoires. Il fut porté ainsi à s’opposer au gouvernement de Jacques de Liniers et à se joindre à la mutinerie avortée d’Álzaga dirigée contre lui. Travaillant ensuite pour le vice-roi suivant, Baltasar Hidalgo de Cisneros, il rédigea un rapport économique intitulé La Representación de los Hacendados, qui fut propre à persuader le vice-roi d’engager des échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne.

Quoique ne s’étant pas impliqué de façon très notable dans la révolution de Mai, laquelle aboutit à la destitution de Cisneros, il fut nommé secrétaire de la guerre du nouveau gouvernement, appelé la Première Junte. Avec Juan José Castelli, il prit un ensemble de mesures drastiques dirigées contre les partisans du précédent gouvernement et destinées à renforcer le nouveau. Cette politique fut exposée en détail dans un document secret, le Plan de Operaciones, dont la paternité reste cependant sujette à controverse. Moreno lança des campagnes militaires au Paraguay et dans le Haut-Pérou, et eut soin que Jacques de Liniers fût exécuté après l’échec de la contre-révolution que celui-ci avait fomentée. Il fonda le premier quotidien d’Argentine, la Gazeta de Buenos Ayres, et traduisit en espagnol Du contrat social de Rousseau. Il s’était fait aussi l’avocat des droits des populations indigènes.

Après les premières victoires militaires obtenues par la Junte, le président Cornelio Saavedra, favorable à une politique plus modérée, commença à faire opposition à Moreno. S’alliant avec Gregorio Funes, Saavedra s’employa à accroître le nombre des membres de la Junte de sorte à mettre les morénistes en minorité. Alors que les dissensions se poursuivaient, Moreno fut chargé d’une mission diplomatique en Grande-Bretagne, mais décéda en mer pendant la traversée, vraisemblablement à la suite d'un surdosage accidentel de médicaments, quoique certains, tels que son frère, présent sur le navire, soutinssent la thèse d’un empoisonnement. Le groupe de ses partisans resta un parti politique influent pendant quelques années encore après sa mort. Les historiens ont des visions divergentes sur le rôle et l’importance historique de Moreno, l’éventail des points de vue allant de la franche hagiographie à la détraction. Il est considéré comme le précurseur du journalisme en Argentine.

Jeunes années et formation intellectuelle

Mariano Moreno naquit dans une famille de quatorze enfants, peu fortunée, mais apparentée par la mère avec la haute bourgeoisie portègne. L’éminent citoyen Tomás Antonio Valle, qui eut une activité publique de premier plan aux temps de la vice-royauté et des premiers gouvernements patriotiques entre 1810 et 1813, était son oncle. Ses aïeuls maternels étaient propriétaires d’importantes étendues de terre dans la province de Buenos Aires. Mariano fit des études secondaires au collège Saint-Charles (Colegio San Carlos, l’actuel Colegio Nacional Buenos Aires), études qu’il acheva avec le diplôme d’honneur[4].

Par des contacts qu’il sut nouer dans le milieu littéraire, il put, quoique son père eût été incapable d’en assumer les frais, poursuivre ses études à l’université de Chuquisaca (ancien nom de la ville de Sucre, capitale de la Bolivie actuelle), qui était la seule véritable université que comptait l’Amérique du Sud à cette époque. Au terme d’un rude voyage en charrette pour le Haut-Pérou, à travers les vastes territoires de la vice-royauté du Río de la Plata, Mariano Moreno arriva à Chuquisaca en 1799. Il avait alors 22 ans et allait demeurer là-bas pendant les cinq années suivantes, pour y vivre une des étapes les plus intenses de sa vie. Dans l’université était également établie l’Académie Caroline, sorte d’institut supérieur, où enseignait un corps de grands lettrés. Pour obtenir le titre d’avocat, il fallait suivre dans cette académie deux ans d’études et y passer un examen théorique final[5].

C’est là aussi qu’il lut les livres de Montesquieu, Voltaire, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau et d’autres penseurs européens de l’époque. Il entreprit d’étudier les langues anglaise et française pour être à même de comprendre les auteurs écrivant dans ces langues, ce qui lui permit de déployer aussi une activité de traducteur. Il vint ainsi à traduire Du contrat social de Rousseau, travail auquel il consacra plusieurs années. Il ne fera paraître sa traduction qu’en 1810, dans La Gaceta de Buenos Ayres, dotée d’un avant-propos de sa main, dans laquelle se lit la phrase suivante : « Si les peuples ne s’illustrent point, si leurs droits ne se vulgarisent, si chaque homme ne connaît point ce qu’il vaut, ce dont il est capable, et ce qui lui est dû, de nouvelles espérances succéderont aux anciennes, et, après avoir vacillé quelque temps entre mille incertitudes, notre sort sera alors peut-être de changer de tyrans sans détruire la tyrannie. » Il y exprime par ailleurs son admiration pour le penseur français : « Cet homme immortel, qui fit l’admiration de son siècle et sera l’éblouissement de tous les âges, fut peut-être le premier qui, dissipant complètement les ténèbres avec lesquelles le despotisme enveloppait ses usurpations, mit clairement en lumière les droits des peuples, et, en leur enseignant la véritable origine de leurs obligations, démontra celles que corrélativement contractaient les dépositaires de leurs gouvernements »[6]. Moreno était par ailleurs convaincu que la société pouvait être changée par la puissance de l’intelligence et de la raison[7].

Sous le tutorat du chanoine Terrazas, il fit connaissance avec les textes philosophiques des Lumières espagnoles et conçut le vœu de voir appliquées les mêmes idées dans son propre pays. Influencé par des personnalités telles que le juriste espagnol Juan de Solórzano Pereira, spécialiste le plus éminent du droit des Indiens, et Victorián de Villava, procureur au tribunal de Charcas et défenseur de la cause indigène, il rédigea sa thèse de doctorat, qu’il intitula : Disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios, et où l’on peut lire ce qui suit :

« Dès la découverte (du continent) se mit à s’exercer cette malignité de persécuter certains hommes qui n’avaient commis d’autre crime que d’être nés sur des terres que la nature avait pourvues avec opulence et qui préférèrent abandonner leurs villages que de se soumettre aux oppressions et à l’obligation de servir leurs maîtres, juges et prêtres. L’on vit continuellement ces malheureux être arrachés violemment de leurs foyers et de leurs patries, pour devenir les victimes d’une immolation dissimulée. On les vit contraints à entrer dans des conduits étroits et souterrains, chargeant sur leurs épaules les aliments et les outils nécessaires pour leur labeur, à se trouver enfermés pendant de longs jours, à emporter ensuite sur leurs propres dos les métaux qu’ils avaient extraits, cela en notoire infraction des lois, lesquelles interdisent qu’ils puissent, y compris volontairement, porter des charges sur leurs épaules ― souffrances qui, unies au mauvais traitement qui en résulte, conduisent à ce que sur quatre équipes d’indiens qui sortent de la mine, il est rare que puissent rentrer dans leurs patries trois entières[8]. »

Moreno ne voulut pas s’en retourner à Buenos Aires sans avoir pu appréhender la source des richesses et des disgrâces du Pérou. À cette fin, il visita en 1802 la ville de Potosí, où il vit les descendants de Pizarro exercer sans merci, entourés de grandes richesses, leurs diverses fonctions de corregidores et de encomenderos. Il assista à la mita, façon de corvée, expression de la misère de l’indien et de la spoliation dont il fut l’objet, et réplique exacte de ce qu’il avait lu dans l’œuvre de Victorián de Villava. Mariano Moreno retourna à Chuquisaca plongé dans une profonde tristesse, l’esprit tout entier occupé par la souffrance d’un peuple. En , il présenta à l’Académie Caroline une monographie intitulée : Disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios en general y sobre el particular de yanaconas (servage) y mitarios. Il s’agit d’un ouvrage à caractère politique, le premier écrit de sa main, dans lequel il critiquait l’organisation coloniale. En termes passionnés, Moreno mettait en cause les rapports sociaux en vigueur dans la société coloniale ; il attaquait les encomenderos et les fonctionnaires qu’il accusait de gauchir l’esprit des lois des Indes, et requérait la justice de mettre un terme aux abus et au servage.

À la fin de 1802, le singulier étudiant devait préparer le dernier examen théorique pour obtenir son titre d’avocat. Bien qu’il se fût peu de mois auparavant exprimé contre l’ordre colonial établi, il prit le parti, pour sa dissertation finale, d’éluder toute polémique avec les tenants de cet ordre ― en effet, comme devait le dire Bernardo de Monteagudo en 1812, « Qui, en ce temps-là, eût osé regarder ses chaînes avec dédain ? ». Le futur conspirateur était contraint, par une hycocrisie transitoire et un sacrifice nécessaire, de simuler. Son choix se fixa alors sur un sujet anodin : une loi relative aux biens du mari ou de l’épouse convolant en secondes noces[9].

Entre 1803 et 1804, il effectua ses stages pratiques dans le cabinet de Agustín Gascón, travaillant comme avocat des Indiens en butte aux abus de leurs patrons, et à ce titre, il était amené à faire inculper de puissants personnages tels que l’intendant de Cochabamba et l’alcade de Chayanta. Ces activités eurent pour effet de compliquer son séjour à Chuquisaca, et, après avoir été menacé, il quitta la ville et retourna à Buenos Aires en 1805 avec son épouse Maria Guadalupe Cuenca, âgée de quinze ans, et leur fils nouveau-né[10] - [11].

Une fois à Buenos Aires, et ayant été habilité par l’Audiencia à exercer la profession d’avocat, il remplit l’office de rapporteur de l’Audiencia et d’assesseur du Cabildo de Buenos Aires. Une de ses premières affaires fut la défense du chanoine Melchor Fernández, offensé par l’évêque Benito Lué y Riega. Dans une autre de ses premières causes, il défendit le bien-fondé de la décision du Cabildo de refuser de nommer comme enseigne le jeune Bernardino Rivadavia[12].

Les invasions anglaises

En 1806 eurent lieu les Invasiones anglaises du Río de la Plata, lors desquelles Buenos Aires fut occupée par une force militaire britannique. Bien que Moreno ne prît pas part activement aux contre-offensives militaires qui permirent d’expulser les troupes britanniques, il était un opposant à la présence anglaise à Buenos Aires et tenait tout au long de celle-ci un carnet personnel où il consigna tous les faits et événements, de sorte que ses compatriotes pussent plus tard connaître dans quelles circonstances une telle invasion a pu être possible. Moreno y affirmait notamment ce qui suit :

« J’ai de mes yeux vu beaucoup d’hommes pleurer à cause de l’infamie qui leur était infligée ; et moi-même ai pleuré plus que tout autre, lorsqu'à trois heures de l’après-midi, le 27 juin 1806, je vis entrer 1560 hommes anglais, qui, s’étant emparé de ma patrie, prirent leurs quartiers dans le fort et dans les autres casernes de la ville[13] »

.

En 1807, avant d’attaquer une fois encore la ville de Buenos Aires, un nouveau corps expéditionnaire anglais prit la ville de Montevideo. Les occupants commencèrent alors à publier dans cette ville un journal bilingue, tant en anglais qu’en castillan, sous le titre de The Southern Star ou de La estrella del Sur, qui plaidait pour le libre-échange, un des buts de guerre des Anglais, et faisait l’éloge de l’indépendance sud-américaine sous tutelle anglaise[14]. À Buenos Aires, l’Audiencia en interdit la diffusion, et requit Moreno de rédiger des articles réfutant les affirmations de ce journal. Moreno cependant refusa, au motif que s’il n’acceptait pas la domination anglaise, il n’en était pas moins d’accord avec certaines des critiques formulées à l’endroit du gouvernement espagnol[15].

Premières interventions publiques

Par ses liens avec l’alcade Martín de Álzaga, il vint à occuper la charge d’assesseur juridique du Cabildo de la ville. Il fut, en cette qualité, l’auteur d’une pétition au roi d’Espagne, tendant à ce que le Cabildo de Buenos Aires fût nommé « protecteur des Cabildos de la Vice-royauté du Río de la Plata », de sorte que nul cabildo local ne pût désormais se diriger au roi ou au vice-roi, si ce n’est par l’intermédiaire de la capitale.

Il fut aux côtés d’Álzaga un des organisateurs de la mutinerie d’Álzaga (en esp. Asonada de Álzaga), intervenue le , qui visait à remplacer le vice-roi Jacques de Liniers par une junte de gouvernement, dont il eût dû faire partie. Les insurgés furent cependant mis en échec par la vigoureuse réaction du colonel Cornelio Saavedra, à la tête du Régiment de Patriciens (Regimiento de Patricios). Lors du procès qui s’ensuivit, ― procès estampillé jugement sur l’indépendance ― Moreno plaida en tant qu’avocat d’Álzaga.

Après l’arrivée à Buenos Aires du nouveau vice-roi, Baltasar Hidalgo de Cisneros, les détenus impliqués dans ce soulèvement furent remis en liberté, sur la foi d’un rapport favorable rédigé par Moreno et par le syndic Julián de Leyva. Mariano Moreno fut promu rapporteur de la Real Audiencia de Buenos Aires.

Sur instruction de la Junte de Séville, et alors que jusque-là l’Espagne imposait à ses colonies le monopole du commerce extérieur, duquel Buenos Aires s’estimait tenue à l’écart, Cisneros instaura le libre échange avec l’Angleterre, celle-ci étant désormais l’alliée de l’Espagne dans la guerre d’indépendance espagnole. La situation s’exacerba encore à la suite de l’intensification en Europe des guerres napoléoniennes, qui provoqua un ralentissement du commerce espagnol et entraîna un lourd déficit pour la ville. La mesure fut critiquée par le chargé de pouvoirs du consulat de Cadix, qui arguait que la libre importation de produits anglais serait préjudiciable aux industries artisanales des villes de l’intérieur et à la relation avec l’Espagne et son roi, et affecterait les mœurs, les coutumes et la religion[16].

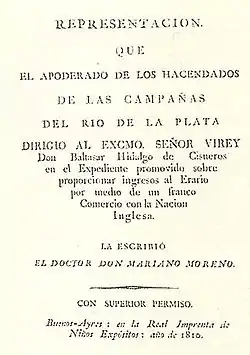

La Representación de los Hacendados

Un important groupe de grands fermiers, qui ne s’estimaient pas adéquatement représentés dans le Cabildo, sollicitèrent Moreno de rédiger une apologie de l’ouverture économique. Répondant à ce vœu, il fit paraître une étude économique intitulée La Representación de los Hacendados, dans laquelle il prônait le libre-échange, attaquait les privilèges des monopolistes, et défendait les intérêts des éleveurs exportateurs. Ce mémoire est considéré comme le rapport économique le plus complet sur le Río de la Plata à l’époque de la vice-royauté[17] ; il y exposait les idées économiques nouvelles élaborées en Europe, et faisait observer que le monopole commercial avec l’Espagne n’empêchait nullement les produits anglais d’être introduits illégalement dans le pays.

Divers auteurs[18] - [19] ont mis en doute que la paternité du document doive être attribuée à Moreno, arguant qu’il constituait une actualisation d’un autre, rédigé antérieurement par Manuel Belgrano, secrétaire du Consulat de Commerce de Buenos Aires, pour être présenté à Liniers. D’autre part, le vice-roi avait déjà alors décidé de proclamer le libre-échange, suivant les instructions qu’il avait reçues d’Espagne. Dans cette perspective, il avait commandé des rapports à différentes corporations, comme le Consulado, le Cabildo et l’Audiencia, qui s’y étaient tous déclarés favorables.

Cette Representación, ainsi que le prestige et l’important entregent de Moreno dans la société vice-royale, lui permirent de s’assurer la confiance de Cisneros. Ce nonobstant, Moreno appuyait, secrètement, les mouvements qui projetaient de destituer le vice-roi.

La révolution de Mai

Si Mariano Moreno entretenait des contacts avec les groupes qui cherchaient à mettre fin au pouvoir du vice-roi Cisneros, il ne joua pourtant qu’une rôle assez modeste dans la révolution de Mai de 1810. La chute de la Junte de Séville fin janvier apparut aux instigateurs de cette révolution comme un motif décisif pour déposer le vice-roi et mettre en place un gouvernement local. Moreno, qui à ce moment-là restait loyal à Álzaga, assista certes au Cabildo ouvert du , mais, aux dires du père de Vicente Fidel López et du beau-père de Bartolomé Mitre, témoins directs, il se tenait silencieux sur le côté et ne se mêlait pas aux débats[20]. Il vota en faveur de la proposition de Saavedra : écarter le vice-roi Cisneros et le remplacer par une junte de gouvernement. Manuel Hermenegildo Aguirre, homme d'affaires et avocat, proposa que le Cabildo prît les rênes du pouvoir et formât un gouvernement composé de cinq membres dénommés conseillers, dont Moreno ; cependant, personne d’autre ne vota pour cette proposition, la seule à inclure Moreno[21]. Moreno se sentit trahi quand le Cabildo, faussant les résultats des délibérations, désigna une junte qui serait dirigée par Cisneros. Il refusa dès lors tous contacts avec les révolutionnaires et resta à son domicile durant tout le reste des événements de la révolution de Mai.

Le noyau révolutionnaire cependant rejetait catégoriquement que le vice-roi fût à la tête du gouvernement patriotique, et établit sa propre liste des membres de la nouvelle junte. Cette liste une fois adoptée par acclamation, un document, appelé La Representación, fut rédigé, dans lequel le Cabildo était requis d’accomplir la volonté populaire. Dans la nuit du 24 au , un groupe de patriotes sortit parcourir les étroites ruelles de la Buenos Aires coloniale afin qu’un nombre le plus grand possible d’habitants apposât sa signature sur le document destiné à être présenté dans le Cabildo le jour suivant. Face à la pression du noyau révolutionnaire et du peuple, Cisneros finit par renoncer. Il ne resta plus d’autre choix au Cabildo que d’accepter la liste de la nouvelle Junte de gouvernement.

Les raisons pour lesquelles Moreno figurait sur cette liste ne sont pas claires, ce qui, au demeurant, vaut pour tous les autres membres de la Junte ; une théorie communément admise suppose que la liste répondait à un équilibre entre charlottistes et alzaguistes[22]. Toujours est-il que Moreno ne prenait pas part au cabildo au moment où furent annoncés les noms des membres du nouveau conseil de gouvernement, et n’était pas non plus présent la soirée de la veille au domicile de Nicolás Rodríguez Peña ― un des lieux de réunion préférés des révolutionnaires ― lorsque Antonio Luis Beruti dressa la liste des membres de la Junte. Mais l’attitude résolue qu’il avait adoptée dans les réunions secrètes convoquées antérieurement pour définir le cheminement de la révolution avait déjà fait toute la clarté nécessaire et permettait d’inférer une position favorable vis-à-vis du futur gouvernement. Si donc l’idéologue de la révolution ne pouvait savoir encore que son nom avait été inclus dans la liste de nomination, il en eut assurément l’intuition. Ce vendredi , son frère Manuel le chercha vivement dans tous les endroits que Moreno avait coutume de fréquenter pour lui annoncer la nouvelle, qu’il n’apprit que tard dans l’après-midi.

Ce , Moreno ne se dissimulait pas que le nouveau gouvernement non seulement ferait l’objet de pressions extérieures, mais aurait à faire face aussi à l’hostilité et aux difficultés intérieures: « Il est donc nécessaire d’emprunter une voie nouvelle dans laquelle, loin de se trouver quelque sentier tout préparé, il sera nécessaire d’en dégager un, entre les obstacles que le despotisme, la vénalité et les préoccupations ont accumulés depuis des siècles devant les progrès du bonheur de ce continent. Après que la nouvelle autorité aura échappé aux attaques auxquelles elle se sera vue exposée pour sa seule qualité d’être nouvelle, il lui faudra souffrir celles des passions, des intérêts et de l’inconstance de ceux-là mêmes qui aujourd'hui promeuvent la réforme. Un homme juste placé à la tête du gouvernement sera peut-être la victime de l’ignorance et des rivalités ».

En réalité, Mariano Moreno avait déjà défini sa position politique vers la fin 1809. Il était résolument opposé aux Espagnols royalistes et au Français Jacques de Liniers, et était en même temps très éloigné des criollos monarchistes partisans du charlottisme. Le jeune avocat resta fidèle à sa position, fort de l’appui de la fraction jeune et républicaine du parti patriote. Il œuvra pour la constitution d’un junte de gouvernement autonome qui, tout en revêtant le masque de la soumission à Ferdinand VII, respectât la volonté du peuple[23].

La Première Junte

Moreno était l’auteur de la proclamation du , par voie de laquelle la Junte annonçait sa propre installation aux peuples de l’intérieur et aux gouvernements du monde, et invitait les représentants des autres villes à la rejoindre.

Cependant, dès ses débuts, la Junte dut faire face à une forte opposition : lui résistaient, localement, le Cabildo et l’Audiencia royale de Buenos Aires, restés loyaux aux factions absolutistes ; ensuite, les places voisines de Montevideo et du Paraguay se refusaient à la reconnaître ; et enfin, une contre-révolution fut organisée par Jacques de Liniers à Córdoba. Mariano Moreno, homme politique de peu d’importance jusqu’à cet instant, s’érigea en chef de file des partisans les plus radicaux de la Junte. Il était appuyé par les chefs populaires Domingo French et Antonio Beruti, par Dupuy, Donado, Orma, et Cardozo, et par certains ecclésiastiques, tels que Grela et Aparicio[24]. Selon l’historien Carlos Ibarguren, les jeunesses morénistes parcouraient les rues de Buenos Aires, prêchant les idées nouvelles à tout passant qu’ils rencontraient ; ils transformèrent le café Marcos en permanence politique, et proposaient que toutes les classes sociales pussent bénéficier de l’instruction[25]. Au sein de la Junte elle-même, Moreno était soutenu par Manuel Belgrano et Juan José Castelli, tandis que French fut promu colonel du régiment América, lequel, connu aussi sous le nom de l’Étoile, à cause de l’étoile qu’ils portaient sur leur manches, se composait de jeunes radicaux naguère menés par French lors des émeutes de la révolution de Mai[26].

Moreno rendit plusieurs décrets dans ses premières journées au gouvernement. Il ordonna de punir quiconque tenterait de semer la discorde civile, s’abstiendrait de dévoiler les conspirations ou porterait atteinte à la sécurité des personnes[27]. Les corps d’armée de Pardos et de Morenos, composés d’indigènes, furent réformés de sorte à avoir les mêmes grades que les corps d’armée espagnols. Il justifia cette réforme en invoquant les dispositions des Rois catholiques au temps de la première colonisation espagnole des Amériques[28].

En seulement sept mois, il attacha son nom à une longue liste de réalisations révolutionnaires : il établit un bureau de recensement et organisa la création d’une bibliothèque publique nationale ; il remit en service les ports de Maldonado, d’Ensenada et de Carmen de Patagones ; au moyen d’un ensemble de décrets, il leva les anciennes restrictions pesant sur le commerce et les exploitations minières. Il tenta d’imposer l’autorité de l’État sur l’Église, établit les ordonnances militaires pour les officiers et cadets, créa de nouvelles compagnies de volontaires et organisa la police municipale.

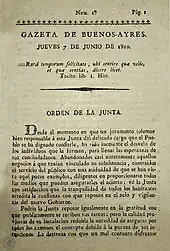

Par un décret du , il fonda la Gazette de Buenos Aires (esp. Gazeta de Buenos Ayres), le journal officiel, et en supervisait le contenu. Quasiment chaque semaine, il publia des notes de gouvernement longues et détaillées, qui, réunies, couvrent des centaines de pages. Il promulgua un décret sur la liberté de la presse, autorisant la presse de diffuser toute publication pour autant qu’elle n’offensât pas la morale publique, ni n’attaquât la Révolution ou le gouvernement. Cinq jours après, les premiers journaux étaient proposés au public. Moreno fit paraître quelques ouvrages de Gaspar de Jovellanos, et publia sa traduction de Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, mais en supprimant le chapitre sur la religion ; cette omission, qui pour certains indiquerait qu’il s’était « égaré dans les affaires religieuses »[29], s’explique plus probablement par sa volonté de prévenir toute querelle religieuse entre patriotes[30]. Ce nonobstant, cette publication fut vivement critiquée par les conservateurs, tels que Tomás de Anchorena, qui affirmait qu’elle était de nature à semer le trouble dans la population[31].

À l’instar de la Junte elle-même, les écrits de Moreno affichaient une loyauté vis-à-vis de Ferdinand VII. Il n’a pu être élucidé par les historiens s’il dissimulait ainsi ses ambitions indépendantistes, ou s’il était réellement resté fidèle au roi destitué. Cependant, il fit des références spécifiques à l’indépendance dès [32]. Faisant allusion à la Cour de Cadix, qui se proposait de rédiger une constitution, il déclara qu’il était loisible au Congrès « d’établir un régime absolu pour notre très-aimé Ferdinand »[33], signifiant par là que le droit à l’auto-détermination pouvait s’accommoder même de cela. Il pensait que l’autorité monarchique était non de droit divin, mais soumise à la souveraineté populaire, de sorte qu’un monarque est sujet à perdre son autorité s’il œuvre contre le bien commun du peuple[34]. Il considérait également que si Ferdinand VII montait à nouveau sur le trône, il ne pourrait pas répudier une Constitution rédigée en son absence[35] ― étant entendu qu’il n’envisageait cela que comme une simple hypothèse, pour illustrer la vigueur d’une Constitution, non comme une possibilité probable[36].

La politique économique de la Junte était libre-échangiste pour trois raisons : il y avait un besoin urgent d’une certaine ouverture commerciale ; l’on escomptait de cette ouverture une hausse des recettes publiques (la douane était en effet la principale ressource envisagée) ; et enfin, il fallait s’assurer quelque allié face à l’Espagne, et le plus puissant était l’Angleterre. Néanmoins, Moreno, dans une note dans la Gaceta, écrivait : « L’étranger ne vient pas dans notre pays afin d’œuvrer pour notre bien, mais pour en retirer autant d’avantages qu’il s’en pourra procurer. Faisons-lui bon accueil, apprenons les améliorations de sa civilisation, acceptons les réalisations de son industrie et pourvoyons-le des fruits que la nature nous prodigue à pleines mains. Mais regardons ses conseils avec la plus grande réserve... »

Répression des mouvements royalistes

Après que la Junte de Séville eut été défaite, une autre, le Conseil de Régence, fut créée aussitôt. Si la Première Junte (argentine) se refusa à faire serment de loyauté envers le Conseil de Régence, la Real Audiencia en revanche fit allégeance à celui-ci, défiant ainsi la nouvelle autorité locale. Mis en demeure par la Junte, les membres de l’Audiencia, ainsi que le ci-devant vice-roi Cisneros, furent exilés vers l’Espagne, au motif que leurs vies étaient menacées. La Junte nomma une nouvelle Audiencia, composée de membres loyaux à la révolution[37]. Moreno écrivit dans la Gazeta que l’Audiencia attaquait la bonne foi du gouvernement, et que la Junte, par souci de la sécurité du peuple, fut contrainte de réserver temporairement son habituelle modération[38].

La Junte fut récusée à Montevideo, et le bannissement de Cisneros et de l’ancienne Audiencia réprouvé. Moreno réagit immédiatement, en répliquant aux préoccupations montevidéennes. Il justifia la légitimité de la Première Junte par la déconsidération du Conseil de Régence, et par sa conviction que les territoires d’outre-mer espagnols n’étaient pas moins capables que la métropole de mettre en place un gouvernement, ainsi qu’il appert des débats lors du cabildo ouvert[39]. Parallèlement, lançant un appel à l’unité, et exhortant à soutenir la métropole[40], il appela les deux villes à reconnaître Ferdinand VII pour leur monarque légitime[41]. Il précisa que la Junte avait initialement traité les futurs exilés avec modération, mais leur obstination, en particulier celle de Cisneros, avait fini par provoquer le mécontentement du peuple[42]. Matías Irigoyen tint les mêmes propos devant l’Anglais Lord Strangford à Rio de Janeiro[43].

Par ailleurs, Moreno organisa deux expéditions militaires pour faire échec à deux foyers de résistance qui menaçaient la Junte. La première, commandée par Francisco Ortiz de Ocampo, fit route vers Córdoba pour combattre la contre-révolution fomentée par le ci-devant vice-roi Jacques de Liniers ; ensuite, le corps expéditionnaire devait marcher sur le Haut-Pérou. Les ordres donnés initialement à Ocampo étaient de capturer les chefs contre-révolutionnaires et de les envoyer à Buenos Aires pour y être jugés[44]. Cependant, voyant que la contre-révolution prenait de la vigueur, Moreno convoqua la Junte et, avec l’appui de Castelli et de Juan José Paso, proposa que les chefs ennemis fussent exécutés sitôt capturés au lieu d’être conduits devant la justice[45]. La Junte accepta la nouvelle proposition le , et la fit transmettre à Ocampo. La contre-révolution fut défaite au mois d’août suivant, mais Ocampo s’abstint d’exécuter les prisonniers. Gregorio Funes, dirigeant du parti patriotique de Córdoba, l’avait persuadé de les épargner, invoquant leur popularité à Córdoba et l’opposition de la population à leur mise à mort[46]. Moreno ne l’accepta pas, et représenta à Ocampo qu’un général était tenu d’obéir aux ordres[47]. Ayant convoqué une nouvelle réunion de la Junte, il brandit en séance un billet qu’il avait trouvé jeté dans le vestibule de sa maison, et qui portait l’inscription (en lettres capitales pour la proposition principale) : « Si Liniers ne meurt pas, QU’IL VIVE ! » (Si no muere Liniers, ¡QUE VIVA! ), c'est-à-dire : s’il n’est pas exécuté maintenant, il finira par entrer triomphalement à Buenos Aires[48]. La Junte alors consentit à limoger Ocampo et à le remplacer par Castelli[49], avec Nicolás Rodríguez Peña comme secrétaire et Domingo French dirigeant l’escorte. Ils interceptèrent le convoi de prisonniers à Cabeza de Tigre et exécutèrent ceux-ci, à l’exception de l’évêque Orellana, par respect pour sa qualité d’homme de religion. L’Armée auxiliaire, commandée par Ocampo et Castelli, fut réorganisée en armée du Nord (Ejército del Norte), au moyen de laquelle fut lancée la première expédition dans le Haut-Pérou. Moreno donna pour celle-ci des instructions fort dures : « surveillez les activités des riches ; tuez à vue Goyeneche, Nieto, Paula Sanz et l’évêque ; et permettez aux soldats de piller les ennemis dès la première victoire patriotique, de sorte à provoquer la terreur »[50]. Le contexte était peu favorable : seuls Cochabamba et Charcas soutenaient sincèrement la révolution, et une partie des Indiens hésitait à la rallier, par peur d’une possible contre-attaque royaliste[51]. Les desseins morénistes pour le Haut-Pérou, qui comportaient l’émancipation des Indiens et la nationalisation des mines de Potosí, étaient contrecarrés par les populations locales qui tiraient avantage du système en place[52] - [53]. Castelli proposa de pousser la campagne militaire plus avant encore en direction de Lima, mais Moreno lui demanda de garder ses positions[54].

L’autre expédition, commandée par Manuel Belgrano, fit mouvement vers le Paraguay. En route vers cette destination, Belgrano aida, suivant les instructions de Moreno, les indigènes dans les provinces de Misiones et de Corrientes, leur accordant les pleins droits civils et politiques, leur attribuant des terres, et levant toute restriction sur l’accès aux fonctions publiques ou religieuses. Il autorisa le commerce avec les Provinces-Unies du Río de la Plata, supprima l’impôt pour une période de dix ans, et abolit toute forme de torture[55].

Moreno durcit sa politique contre les royalistes. En juillet, il donna aux alcades voisins l’ordre d’empêcher la création de groupes secrets, ou la tenue d’activités incitant à l’hostilité vis-à-vis de la Junte[56]. Il fit promulguer un nouveau décret de la Junte visant à déférer devant la justice avec confiscation des biens quiconque quitte la ville sans autorisation[57], détient en secret des armes de guerre[58], attise l’hostilité ou le mécontentement populaires contre le gouvernement[59], ou écrit dans ce but des lettres adressées à des personnes dans d’autres villes[60]. Les cas graves étaient d’ordinaire punis de la peine capitale ou du bannissement. Durent ainsi s’exiler plusieurs personnages riches et en vue, dont Manuel Andrés Arroyo y Pinedo, qui blâma Moreno pour ces décisions, l’accusant de confondre différence d’opinion et antipatriotisme, et qui estimait que l’égalitarisme ne pouvait qu’attirer de grands maux[61]. Ces mesures furent aussi critiquées par des partisans plus modérés de la révolution, tels que Gregorio Funes de Córdoba, qui condamnait l’absence de véritables jugements en justice[62], ou Dámaso de Uriburu, de Salta, qui compara Moreno, Castelli et Vieytes avec les Jacobins français[63].

À ce moment, Moreno était persuadé que la seule façon d’assurer la révolution était de faire en sorte qu’elle fût victorieuse à travers le continent tout entier[64]. Toutefois, il estimait que l’intégration de l’Amérique latine devait se réaliser pacifiquement, entre égaux, et non comme l’aboutissement d’une campagne de conquête. Il écrivit dans la Gazeta que « quelque pures qui soient nos intentions, il serait dangereux que la liberté de l’Amérique soit exclusivement notre œuvre. Une telle circonstance pourrait conduire à un réel despotisme et les Péruviens ne gagneraient rien en ayant des oppresseurs portègnes au lieu d’européens »[65]. Il accueillit favorablement les rébellions de Cochabamba et du Chili[65].

Plan de Operaciones

Donnant suite à une proposition de Manuel Belgrano, la Junte résolut de rédiger une plateforme politique dans laquelle serait défini un ensemble de grands objectifs ainsi que les procédures à suivre pour les réaliser. La rédaction de ce document, désigné souvent par le raccourci Plan d’opérations (en esp. Plan de Operaciones ou de las Operaciones), fut confiée à Mariano Moreno. L’authenticité de ce document a été contestée par certains historiens, notamment Paul Groussac, qui le soupçonnait d’être un faux, fabriqué par un Espagnol travaillant à la cour du Portugal dans le but de discréditer la Junte[66] ; d’autres historiens cependant, comme Norberto Piñero, soulignent, pour défendre l’authenticité de ce document, que son contenu en tous cas n’est pas en porte-à-faux avec les actes décidés par le gouvernement de la Première Junte[67] - [68].

Le document, après avoir posé la nécessité de vaincre les forces royalistes, propose, à cet effet, un large éventail d’actions envisageables, qui s’apparentent aux actions menées par les Jacobins sous la Terreur. La modération politique est rejetée, au motif que celle-ci serait, dans le contexte révolutionnaire, dangereuse[69]. Un parallèle est établi entre la révolution sud-américaine, encore au stade des prémices, et les révolutions française et nord-américaine[70], voire avec la révolution en Espagne même, en relevant qu’aucune de ces révolutions ne s’est appuyée sur la seule pratique des conspirations ou des réunions secrètes[71]. Le document propose d’accorder un traitement de faveur aux patriotes, et de les laisser occuper tous les postes dans les services de l’État[72]. Les péninsulaires, en revanche, devaient être surveillés minutieusement, et punis à la moindre indication d’activité contre la Junte, et exécutés s’ils sont riches et influents[73]. À cet effet, il conviendrait par ailleurs, dit le document, que la Junte se dotât d’un réseau d’espionnage[74]. Cette politique envers les péninsulaires, telle que prônée dans le document, concorde avec les actions effectivement entreprises à l’encontre de la contre-révolution de Liniers, et est similaire à celle que Simón Bolívar devait mettre en œuvre dans le nord peu après. Moreno pensait que José Gervasio Artigas serait un allié inestimable, et que Buenos Aires devait employer tous les moyens à sa disposition pour l’amener à se joindre à la lutte contre l’absolutisme[75]. Attentif aux conflits intérieurs du Chili et du Paraguay, il insistait que l’on vînt en aide aux patriotes de ces régions contre les royalistes locaux.

Dans le domaine des relations internationales, Mariano Moreno dénonçait l’esclavage pratiqué au Brésil, colonie portugaise voisine. Il proposa d’y faire distribuer en grand nombre des exemplaires de la Gazeta de Buenos Ayres, remplis d’idées révolutionnaires et traduits pour l’occasion en portugais[76] - [77], et, s’il advenait que les esclaves se révoltaient, de venir à leur secours militairement. Il voyait une grande menace autant dans une défaite complète de l’Espagne dans la guerre d’Indépendance espagnole, que dans la restauration de l’absolutisme dans ce même pays, et considérait la Grande-Bretagne comme un allié potentiel contre ces périls[78]. En cas de conflit, la Grande-Bretagne serait apte à pourvoir les révolutionnaires en armements et autres marchandises non produites sur place. Les critiques de Moreno l’ont taxé d’anglophile en raison de cette proposition, cependant le même document met aussi en garde contre le risque de permettre à la Grande-Bretagne d’exercer trop d’influence sur l’économie nationale. Il dénonçait la relation entre la Grande-Bretagne et le Portugal, estimant que le Portugal était soumis à une « honteuse servitude » vis-à-vis de la Grande-Bretagne[79], et que l’influence britannique au Brésil était si importante déjà qu’il était à craindre que les colonies portugaises ne finissent par devenir britanniques[80]. Les propos tenus par Moreno dans les pages de la Gazeta tendait de la même façon à recommander une attitude à la fois amicale et circonspecte envers la Grande-Bretagne. Néanmoins, le document propose, en reconnaissance de la protection offerte par la Grande-Bretagne contre l’Espagne, que l’île Martín García, situé dans le Río de la Plata, en face de Buenos Aires, fût cédée à la couronne britannique[81].

Dans le domaine économique, le document aborde la question de l’absence d’une bourgeoisie capable de convertir les changements politiques en développement économique, et propose de surmonter cette absence par un vigoureux interventionnisme d’État. Mariano Moreno préconisa ainsi que l’État investît 200 ou 300 millions dans les manufactures, les arts, l’agriculture, la navigation et dans d’autres domaines critiques[82]. Il n’y aurait aucun danger de faillite de l’État, car celui-ci serait en même temps appelé à régenter les activités économiques[83]. Avec les fonds produits, l’État ferait acquisition de semences et d’outils, finissant ainsi par obtenir que le continent vît en autarcie économique. Les sommes de départ dont l’État aurait besoin pour s’ériger en force économique active proviendraient des mines de Potosí, où les esclavagistes détenaient aux alentours de 500 ou 600 millions. Moreno proposait simplement de confisquer l’argent et de nationaliser les mines[84]. Il calcula que cinq ou six mille personnes seraient lésées par cette mesure, tandis que quatre-vingts ou cent mille en tireraient bénéfice[85]. L’État n’exercerait pas la tutelle sur ces domaines indéfiniment ; Moreno en effet proposait que cette politique ne fût pas appliquée au-delà du moment où une vigoureuse activité économique se serait déployée dans chaque domaine, l’État se cantonnant alors à un rôle d’observateur, assurant que les lois promulguées pour l’intérêt général de la société fussent respectées.

Les révolutionnaires du début du XIXe siècle n’avaient pas retenu la confiscation parmi les mesures qu’ils préconisaient, mais un précédent en est fourni par la conspiration des Égaux fomentée par François-Noël Babeuf pendant la Révolution française[86]. Moreno pensait que des fortunes de la taille d’un budget d’État détenues par un petit nombre d’individus étaient préjudiciables à la société civile, ces individus tendant en effet à orienter l’économie dans le sens de leurs propres intérêts, sans résoudre les problèmes de la société dans son ensemble.

Le document, enfin, préconise d’éviter d’exporter des devises, et de taxer fortement l’importation de biens de luxe, ce qui a pu être vu comme contredisant La Representación de los Hacendados. Cependant, les deux opuscules demandent des choses différentes : l’interdiction absolue de tout échange avec la Grande-Bretagne, à laquelle La Representación était opposée, est assurément autre chose qu’une politique consistant à autoriser ces échanges moyennant quelques restrictions protectionnistes[87]. En tant que secrétaire de la Première Junte, Moreno réduisit les taxes sur les exportations nationales, mais en maintint de hautes sur les importations.

Dissensions entre Moreno et Saavedra

Dès les événements de Mai, des désaccords avaient existé entre Mariano Moreno et le président Cornelio Saavedra, portant sur le sens de la Révolution et sur le futur mode de gouvernement. Peu après la constitution de la Junte, leurs dissensions éclatèrent au grand jour. Saavedra était certes le président, et Moreno secrétaire, mais ce dernier pouvait compter sur l’appui de plusieurs autres membres. Les morénistes soupçonnaient le président de vouloir restaurer, à travers sa fonction, l’autorité des vice-rois, et par là diminuer le rang des autres membres de la Junte lors d’événements publics ; les saavédristes, quant à eux, considéraient que le secrétaire outrepassait son autorité et ne permettait pas même la nomination d’un concierge qui ne fût de son goût[88]. Cependant, Domingo Matheu devait préciser dans ses mémoires que la préoccupation initiale à l’endroit de Saavedra était déterminée davantage par son appétit des honneurs et des privilèges que par une réelle lutte de pouvoir[89]. Ignacio Núñez (1857) fit le recensement des groupes qui s’opposaient à Moreno : un certain nombre de criollos qui, après avoir au départ soutenu la révolution, s’effarouchaient à présent des conséquences à long terme, et s’alarmaient de la manière très franche qu’avait Moreno d’aborder des concepts tels que l’autodétermination, la tyrannie, l’esclavage et la liberté ; les théologiens, qui déploraient que Moreno citât des auteurs comme Rousseau, Voltaire ou Montesquieu, plutôt que les philosophes chrétiens comme saint Augustin ou saint Thomas ; enfin, les avocats conservateurs et la plupart des militaires[90].

À partir d’octobre, les mesures décidées par Moreno commencèrent à provoquer des résistances chez certaines personnes ayant au début soutenu la révolution de Mai. Les gens d’affaires n’appréciaient pas sa politique protectionniste, et certains membres de l’armée, qui avaient des liens étroits avec des nantis, faisaient opposition au châtiment de ces derniers[91]. Le , il fut mis au jour que dix membres du Cabildo avaient fait serment de loyauté envers le Conseil de Régence le mois de juillet précédent. Tous furent incarcérés, parmi eux Julián de Leyva et Juan José de Lezica[92]. Lorsque la Junte eut à décider quelle conduite tenir dans cette affaire, Moreno et Saavedra se faisaient face : Moreno, les accusant d’intelligence avec le Cabildo de Montevideo, ennemi de la Junte, préconisait de les exécuter par mesure de dissuasion[93], tandis que Saavedra, rétorquant que le gouvernement devait faire preuve de clémence, refusait qu’il fût fait appel au régiment de Patriciens pour accomplir les exécutions[94]. Les prisonniers furent finalement exilés vers Luján, Ranchos et Salto, et Leiva fut hébergé par Gregorio Funes à Córdoba[95].

À ce stade, le seul soutien militaire de Moreno était Domingo French, chef du régiment l’Étoile (La Estrella). Castelli et Belgrano, qui faisaient également partie de ses appuis, étaient éloignés de la capitale, occupés à leur campagne militaire respective. Le soutenaient aussi les activistes de la révolution de Mai, de même que certains membres de la Junte et d’autres patriotes tels que Vieytes et Nicolás Rodríguez Peña. Saavedra gardait le soutien du Régiment de Patriciens, auquel venait s’ajouter celui des négociants et même de quelques partisans de l’ancien régime qui considéraient le modéré Saavedra un moindre mal[96]. Moreno alors s’ingénia à modifier l’équilibre du pouvoir militaire par le biais d’une réforme des règles d’avancement dans l’armée. Jusque-là, les fils d’officier se voyaient octroyer automatiquement le statut de cadet et leur promotion se faisait uniquement par le mécanisme de l’ancienneté ; Moreno fit en sorte que l’avancement s’obtînt désormais par le mérite militaire[97]. Cependant, à court terme, cette mesure se retourna contre lui, puisqu’il se mit à dos les membres de l’armée qui obtenaient leur avancement justement grâce à l’ancienne réglementation[98]. Il pensait d’autre part que la réussite de la Révolution était en partie conditionnée par l’adhésion des classes inférieures de la société[99], et écrivit à Chiclana des lettres pour le requérir de tenter de réaliser une telle adhésion dans le Haut-Pérou[100]. L’appui populaire toutefois allait mettre encore un certain temps avant de prendre corps : la Guerra Gaucha, la Guerre des Républiquettes (Guerra de las Republiquetas) et l’ascension de José Gervasio Artigas n’eurent lieu que plus tard, et non dès l’année 1810[101].

À la suite de la bataille victorieuse de Suipacha, Saavedra s’opposa avec plus de fermeté encore aux résolutions de Moreno au motif que la révolution avait battu ses ennemis et qu’elle devait en conséquence se montrer moins implacable[102]. Certain soir, le Régiment de Patriciens donnait un banquet dans son casernement, auquel n’étaient admis à prendre part que les militaires et les partisans de Saavedra. Moreno, que les gardes de faction à la porte prétendirent ne pas avoir reconnu, fut refoulé par eux, ce qui provoqua un incident[103]. En outre, ce même soir, l’officier Atanasio Duarte, qui était ivre, offrit une couronne de sucre à l’épouse de Saavedra et salua Saavedra comme s’il était le nouveau roi ou empereur des Amériques[104]. Le lendemain, après avoir été informé de l’incident, Moreno rédigea le Décret de suppression des honneurs (Decreto de Supresión de Honores), lequel portait abolition de la cérémonie ordinairement réservée au président de la Junte et des privilèges hérités de la fonction de vice-roi[104]. Duarte fut exilé, décision que Moreno justifia en indiquant « qu’un habitant de Buenos Aires, fût-il assoupi ou ivre, ne doit faire de déclarations contraires à la liberté de son pays »[105]. L’affirmation de certains historiens[106], selon laquelle Moreno voulait provoquer une confrontation ouverte avec Saavedra, fût-elle même exacte, il reste que celui-ci esquiva toute querelle, signant le décret sans faire aucune observation. Toutefois, selon Gregorio Funes, les Patriciens en conçurent du ressentiment à l’endroit de Moreno[107].

Les frictions entre Moreno et Saavedra eurent des répercussions internationales. Lord Strangford déplora les mesures récentes de la Junte, notamment l’exécution de Liniers, mesures perçues comme plus violentes que la politique de la Junte à ses débuts[108]. Le Brésil également s’en préoccupa, d’autant que des exemplaires de la Gazeta, insufflant des idées révolutionnaires aux esclaves, étaient à ce moment-là distribués en grand nombre dans le Rio Grande do Sul[109] - [110]. Le gouvernement brésilien dépêcha le négociant Carlos José Guezzi à Buenos Aires, en vue de jouer un rôle de médiateur dans le conflit avec les royalistes de Montevideo et de faire aboutir l’ambition de Charlotte Joachime de régner en qualité de régente sur le Río de la Plata[109]. Lors de sa première entrevue, en juillet, il rencontra Saavedra, qui lui fit bonne impression. Saavedra déclara que si les droits de Charlotte étaient confirmés par la monarchie espagnole, Buenos Aires l’appuierait, même si cela devait signifier qu’ils eussent à s’affronter aux autres provinces[111]. Le mois suivant, Guezzi sollicita un émissaire pour la cour du Brésil, offrit la médiation de Charlotte dans le différend avec Montevideo[112], et fit observer que le Brésil avait concentré des forces armées près de la frontière, attendant l’ordre d’attaquer la révolution[113]. Cette fois-ci, Moreno fit opposition, rejeta l’idée d’envoyer un émissaire et représenta à Guezzi que la Junte ne travaillait pas pour les intérêts du Brésil, mais pour ceux des Provinces-Unies[114]. De même, il déclina la médiation brésilienne, au motif qu’aucune médiation n’était possible sous une menace militaire[115]. Guezzi, qui fut renvoyé aussitôt à Rio de Janeiro par le premier navire disponible, décrivit Moreno comme « le Robespierre du jour »[110] et accusa la Junte de tenter d’instaurer une république[110].

En décembre, les députés des provinces de l’intérieur, convoqués par la circulaire du , arrivèrent à Buenos Aires. Gregorio Funes, doyen de la cathédrale de Córdoba et allié de Saavedra, avait sur eux une grande influence et la plupart d’entre eux se reconnaissaient plutôt dans les idées de Saavedra. Le principal motif de discorde était l’interprétation à donner à la circulaire, et plus particulièrement la question quel corps politique les députés étaient censés aller rejoindre. Funes avait calculé que si les députés faisaient partie de la Junte, ils y seraient en surnombre et ainsi en mesure de faire barrage à Moreno, dont les propositions ne seraient plus alors soutenues que par une minorité. Moreno en revanche, soulignant qu’un exécutif d’une aussi grande taille serait inopérant, défendait le point de vue que les députés de l’intérieur devaient former une assemblée constituante. Les députés menés par Gregorio Funes firent cependant observer que la junte qui gouvernait en ce moment la totalité du pays était de composition exclusivement portègne. En déclarant que Buenos Aires n’avait pas le droit de gouverner les autres provinces sans leur consentement, Funes sut s’assurer l’appui des autres membres[116]. Il fit état en outre d’un mécontentement populaire contre la Junte[116]. Les partisans de Moreno rétorquèrent que si mécontentement il y avait, cela ne concernait en vérité que certains factieux[116], et selon Moreno, il ne s’agissait que de la grogne des patriciens à la suite du Décret des suppressions[116]. Le , Saavedra ordonna de soumettre au vote l’intégration ou non des députés à la Junte lors d’une séance à laquelle ces derniers étaient également présents. Paso étant seul à voter pour Moreno, Saavedra obtint ainsi un vote favorable, conduisant à la constitution d’une nouvelle junte élargie, dite Junta Grande. Moreno, battu par le vote de la majorité, voulut démissionner, mais sa démission fut refusée par la Junte. Il demanda alors, et obtint, que lui fût confiée une mission diplomatique au Brésil et en Grande-Bretagne, visant à trouver des appuis à l’indépendance argentine.

L’opposition de Moreno à l’intégration, dans la Junte, des députés de l’intérieur a été interprétée par certains historiens comme une des premières passes d’armes du conflit entre Buenos Aires et les autres provinces, ou comme la préfiguration de la lutte entre unitaires et fédéralistes, qui allait marquer la politique argentine dans les décennies suivantes. Certains voient dans sa faction le précurseur du parti unitaire, alors que d’autres trouvent que ses paroles et actions s’accordent mieux avec l’idéologie du parti fédéraliste. Cependant, les historiens Paul Groussac et Norberto Piñeiro qualifient de hasardeuses des extrapolations poussées aussi en avant dans le temps. Pour Piñeiro, catégoriser Moreno comme « fédéral » ou comme « unitaire » relevait d’une discussion oiseuse, attendu qu’à ce stade, la question de l’organisation politique du jeune État primait sur l’aspect, pour l’heure secondaire, du centralisme ou du fédéralisme ; Groussac également note que Moreno vouait alors toute son énergie au problème immédiat de réaliser l’indépendance, sans encore se préoccuper outre mesure de possibles scénarios à long terme.

Pour beaucoup d’historiens, Mariano Moreno et Cornelio Saavedra incarnent les deux principaux courants internes qui s'affrontaient au sein de la Première Junte ; selon cette vision classique, Mariano Moreno aspirait à opérer des changements profonds dans la société, tandis que Saavedra cherchait seulement à permettre aux criollos d’accéder au pouvoir, tout en assurant la perpétuation de l’ordre social de la vice-royauté[117].

En octobre fut promulgué un décret portant création d’un corps d’officiers de carrière et d’une académie militaire. Fut fondé en outre un nouveau régiment de milices, dénommé Regimiento de la Unión ou de la Estrella, dont le commandement fut confié aux morénistes Domingo French et Antonio Luis Beruti. Ces mesures eurent pour effet d’affaiblir les chefs militaires dévoués à Saavedra.

Mission outre-mer et mort inopinée

Hipólito Vieytes se disposait à effectuer une mission diplomatique en Grande-Bretagne, mais Moreno sollicita d’en être lui-même chargé à la place de Vieytes. Saavedra accepta immédiatement. En compagnie de son frère Manuel et de son secrétaire Tomás Guido, Moreno prit passage, pour se rendre en Grande-Bretagne, sur la goélette anglaise Fame. Cependant, il tomba malade pendant la traversée, et bien qu’il n’y eût pas de médecin à bord, le capitaine dédaigna les demandes pressantes de faire escale dans quelque port plus proche, comme Rio de Janeiro ou le Cap en Afrique australe. Au lieu de cela, le capitaine lui administra quatre grammes d’un émétique préparé à base d’acide tartrique et d’antimoine, qui était d’usage commun à cette époque. Après avoir ingurgité le médicament, Moreno fut agité de fortes convulsions, et mourut peu de temps après[118]. Manuel Moreno rapporta ainsi l’incident : « …Si Moreno avait su qu’on lui donnait pareille quantité de cette substance, il ne fait point de doute qu’il ne l’eût point prise, car à la vue du ravage que cela lui causait, et mis au courant du fait, lui-même vint à dire que sa constitution ne pouvait supporter davantage qu’un quart de gramme et que dès lors, il se considérait voué à la mort. Les circonstances n’ayant pas permis une autopsie du cadavre, il subsiste un doute si la quantité de cette drogue ou d’autre substance corrosive qui lui fut administrée ne fut point en réalité plus grande. À cela succéda une terrible convulsion, qui ne lui laissa guère le temps de prendre congé de sa patrie, de sa famille et de ses amis. »[119]. Mariano Moreno décéda en haute mer dans la matinée du . Son corps fut enveloppé d’un drapeau anglais et précipité à la mer, après plusieurs salves d’armes à feu, à quelques kilomètres de la côte du Brésil, près de l’île de Santa Catarina.

Les deux témoins, Manuel Moreno et Tomás Guido, conjecturèrent ultérieurement que Moreno fut délibérément empoisonné par le capitaine, et que l’ordre en avait émané de Saavedra. À l’appui de cette thèse de l’assassinat, Manuel Moreno, qui disait ne pas même pouvoir être sûr, en l’absence d’autopsie, que la substance administrée était bien celle indiquée, ou qu’une autre ne lui avait pas été substituée, ou qu’une dose plus élevée encore ne lui avait pas été donnée, mit en avant le refus du capitaine d’amarrer dans quelque port quand Moreno était mal, l’allure lente du navire, le fait que l’émétique avait été administré à la dérobée, et que le capitaine ne retourna pas à Buenos Aires avec le navire[120]. Enrique de Gandía a signalé une disposition irrégulière de la Junte, par laquelle un Britannique, du nom de Curtis, fut nommé, pour le cas où Moreno mourrait, comme son remplaçant pour la mission diplomatique. Le fils de Mariano Moreno confia à l’historien Adolfo Saldías que sa mère, Guadalupe Cuenca, avait reçu un cadeau anonyme, consistant en un éventail et un mouchoir de deuil, assorti de l’instruction de s’en servir prochainement. Du reste, en ce temps-là, l’assassinat de Moreno était communément admis, et fut évoqué lors du jugement de résidence (juicio de residencia) des membres de la Junte. Juan Madera déclara à l’occasion de ce procès que Moreno avait pu solliciter de se rendre en Grande-Bretagne par crainte d’être assassiné, et qu’il avait pu en avoir fait mention à la séance de la Junte où fut discutée sa démission[121]. Les sources historiographiques ne confirment pas la thèse de l'assassinat politique, et l’on peine en outre à désigner quelque mobile déterminé : Saavedra en effet devait tenir son adversaire pour battu, et au demeurant, il n’entrait pas dans ses habitudes de faire assassiner ses ennemis. D’autre part, Mariano Moreno n’était pas adversaire des desseins britanniques dans le Río de la Plata, ce qui rend peu plausible également un meurtre sur ordre de la diplomatie anglaise[122].

Postérité de Mariano Moreno

Leur chef disparu, les partisans de Mariano Moreno continuèrent néanmoins de constituer pendant un temps encore un parti influent à Buenos Aires. Les morénistes accusèrent Saavedra et Funes de comploter pour favoriser le couronnement de Carlota, et, s’appuyant sur le Régiment de l’Étoile, montèrent une rébellion. Cependant, les saavédristes en eurent vent, et organisèrent à leur tour une rébellion les 5 et . Celle-ci réclama, et obtint, d’importants changements au sein du gouvernement : l’éviction hors de la Junte des morénistes Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieytes, Miguel de Azcuénaga et Juan Larrea ; le bannissement de Domingo French, Antonio Beruti, Agustín Donado, Gervasio Posadas et Ramón Vieytes ; enfin, le rappel et le jugement de Manuel Belgrano. Le parti moréniste fut ainsi de fait écarté du gouvernement[123].

Toutefois, l’hégémonie saavédriste fut de courte durée. Les défaites militaires de Castelli et de Belgrano provoquèrent une nouvelle crise politique, et le premier triumvirat remplaça la Junta Grande comme pouvoir exécutif, pour la dissoudre ensuite tout à fait. Plus tard, les anciens partisans de Moreno ― Belgrano, Dupuy, Tomás Guido, Beruti, Monteagudo, French, Vicente López ― devaient s’en aller appuyer la campagne de José de San Martín[124]. La guerre d’indépendance de l’Argentine allait céder le pas à la guerre civile argentine opposant les partis unitaire et fédéraliste. Des saavédristes comme Martín Rodríguez, Ortiz de Ocampo, de la Cruz, y compris Saavedra lui-même, devinrent des unitaires[125]. Manuel Moreno, French, Agrelo, Vicente López et Pancho Planes s’opposèrent d’abord au premier triumvirat, puis à la présidence de l’unitaire Bernardino Rivadavia[126]. Manuel Moreno et Tomás Guido, en particulier, devaient ensuite faire partie du gouvernement du plus puissant des dirigeants fédéralistes, le dictateur Juan Manuel de Rosas.

Mise en perspective historique

Les historiens argentins de la première heure se sont plu à présenter Mariano Moreno comme le chef de file de la révolution de Mai et comme un grand acteur de l’Histoire. Plus tard, vers la fin du XIXe siècle, les historiens classiques, gens de gauche et presque tous avocats, devaient enjoliver davantage encore ce portrait, tendant à le dépeindre comme un homme d’État serein, un économiste important, un démocrate résolu, et comme un grand dirigeant, patriote et libéral[127]. Un exemple de ce parti-pris historiographique est l’ouvrage La Revolución de Mayo y Mariano Moreno de Ricardo Levene[127]. Aux yeux de ces historiens, Moreno était l’âme de la révolution, et La Representación de los Hacendados rien de moins que la plate-forme programmatique de la révolution de Mai[128]. Par contrecoup, Saavedra, pour s’être opposé à Moreno, fut taxé de contre-révolutionnaire. Raúl Scalabrini Ortiz, par exemple, donne de Moreno la description suivante : « Avec la chute de Moreno se clot un itinéraire historique... La Nation, dans la conception de Moreno, doit se constituer entière... Le chemin de perspectives qu’ouvrit la clairvoyance de Moreno était définitivement clos... Il pressentit une grandeur et une manière de l’atteindre, en se prémunissant contre les habiles pratiques usuraires de l’Angleterre. L’autre chemin était incarné par Rivadavia. »[129].

Postérieurement, des auteurs dits « révisionnistes » allaient formuler une série d’accusations contre lui, tout en glorifiant Saavedra en chef populaire. Selon ces auteurs, Moreno, décrit à tort comme la figure dirigeante de la Révolution par l’historiographie de gauche, était un agent britannique, un caudillo démagogique, un paranoïaque, un homme aux idées purement théoriques, s’évertuant à appliquer des principes européens, qui firent long feu dans le contexte local[130]. L’ouvrage de Hugo Wast, Año X, assurément le livre le plus âpre jamais écrit contre Moreno, le dépeint, en le mettant en contraste avec Saavedra, comme un démagogue de gauche : « Au sein de la Junte, Moreno représentait la démagogie de gauche contre la tradition catholique et démocratique qu’incarnait Saavedra. Aussi les démagogues modernes, les francs-maçons, les anticatholiques, dans quelque parti qu’ils militent (socialistes, communistes, etc.) découvrent-ils en Moreno leur premier prédécesseur dans l’histoire de l’Argentine. »[131]. Si Moreno était encore tenu pour anglophile, c’était, cette fois, en mauvaise part. C’était aussi désormais à Moreno, qualifié de terroriste ou de précurseur du marxisme, que furent imputés tous les côtés rudes de la politique de la Junte[132]. Federico Ibarguren fustigea en particulier les mesures radicales préconisées dans le Plan de Operaciones, voyant en celui-ci des similitudes avec le programme marxiste : « Cinquante ans plus tard, personne de moins que Karl Marx écrira aussi, de façon concordante, cette pensée clef du communisme actuel. »[133]. Les historiens de gauche, au contraire, s’efforçaient d’occulter son côté intransigeant[134].

Les auteurs modernes comme Ernesto Palacio, Norberto Galasso et Jorge Abelardo Ramos s’appliquent à rétablir une juste image de Moreno en évitant ces deux extrêmes : le doux Moreno de gauche, ou le révolutionnaire violent et intransigeant tel que décrit par les révisionnistes[135]. Ces historiens rechignent à voir en Bernardino Rivadavia un successeur de Moreno, et n’interprètent pas la proposition de ce dernier de faire alliance avec la Grande-Bretagne comme le produit d’une quelconque anglophilie, mais seulement comme l’illustration des options limitées qui s’offraient à la Première Junte[136]. De même, ils n’attribuent pas un rôle très important à la Representación, tenant cet opuscule pour un simple travail de commande à l’usage d’un client[137], qui n’eut pas d’influence réelle sur Cisneros, lequel, même sans cela, aurait autorisé le libre-échange, eu égard aux contextes internationaux[138]. Si les politiques dures sont certes reconnues, la responsabilité n’en est pas attribuée spécifiquement à Moreno, mais plutôt à la Junte dans son ensemble ; du reste, ces politiques sont mises en regard de mesures similaires prises par le camp adverse pour réprimer les révolutions de Chuquisaca et de La Paz, et la rébellion indienne de Túpac Amaru II[139].

Journalisme

Mariano Moreno est considéré, pour avoir fondé la Gazeta de Buenos Ayres, comme le premier journaliste argentin. Le , jour où ce quotidien parut pour la première fois, est depuis 1938 fêtée en Argentine comme la Journée du Journaliste (Día del Periodista)[140]. La Gazeta, n’était pas, il est vrai, le premier journal à Buenos Aires, mais le premier depuis la révolution de Mai ; le premier journal fut en réalité le Telégrafo Mercantil (1801), suivi du Semanario de Agricultura Industria y Comercio (1802) et du Correo de Comercio de Buenos Aires (1810), qui parurent pendant la période coloniale.

Moreno fut le seul à signer le décret portant création du journal, mais le texte laisse entendre que ce décret n’était pas de sa seule initiative, mais le résultat d’une discussion impliquant la Junte tout entière[141]. Manuel Alberti, membre titulaire de la Junte, fut nommé directeur du journal ; cependant, et quoi qu’en ait dit l’historien Guillermo Furlong, Alberti ne dirigea jamais réellement le journal, et en abandonna la charge à Moreno, comme le confirment les mémoires de José Pedro Agrelo (directeur ultérieur du journal), de Tomás Guido et de Saavedra[142]. Si l’on a pu célébrer Moreno comme le défenseur de la liberté de la presse, la Gazeta était en fait un journal qui paraissait sous le contrôle pointilleux des nouvelles autorités, et la Junte n’autorisait la publication que d’informations ne contrariant pas les objectifs politiques du gouvernement.

Personnalité

La famille Moreno, bien que peu fortunée, possédait une maison et pouvait se permettre quelques esclaves. Ana María Valle y Ramos, la mère de Mariano, était l’une des quelques femmes lettrées de Buenos Aires. Mariano Moreno, l’aîné des quatorze enfants de la famille, se rendit, dès que sa famille eut réuni les fonds nécessaires, à Chuquisaca (l’actuel Sucre) en compagnie de son frère Manuel Moreno et de leur commun ami Tomás Guido[143]. Le long et difficile périple valut à Mariano une attaque de rhumatisme, qui l’obligea à tenir le lit pendant quinze jours après son arrivée. D’autres attaques devaient le frapper plusieurs années plus tard[144]. C’est dans la même ville de Chuquisaca que Moreno fit la rencontre de sa future épouse María Guadalupe Cuenca, après avoir vu, dans la maison d’un orfèvre-argentier, un médaillon la représentant. Pour leurs familles respectives, Moreno aussi bien que María étaient supposés suivre des études religieuses, et le père de Moreno ne permit pas de changement d’orientation. Moreno néanmoins entreprit des études de droit, et épousa María en secret pour éviter la désapprobation familiale. Ils eurent un unique fils, baptisé Mariano comme son père[145].

Lorsqu’en 1811, Moreno partit pour l’Europe en mission diplomatique, son épouse et son fils restèrent à Buenos Aires. Dans les nombreuses lettres qu’elle adressa à Moreno, María lui décrivait les événements qui avaient lieu dans la ville. La plupart furent rédigées alors que Moreno était déjà décédé ; María demeura ignorante de son sort jusqu’au mois d’août suivant, lorsqu’une lettre arriva de la part de Manuel Moreno. Elle sollicita une pension de veuve auprès du premier triumvirat, alors au pouvoir ; son montant était de trente pesos[146].

Convictions politiques

Pendant ses études à Chuquisaca, Mariano Moreno lut les auteurs français et espagnols de l’âge des Lumières. Du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau eut sur lui une influence décisive ; il traduisit l’ouvrage en espagnol et s’y référait pour justifier ses décisions politiques au sein de la Première Junte. Ignacio Núñez et Tomás de Anchorena, ses contemporains, reconnurent ses qualités de traducteur. Pourtant, au motif que la page de titre mentionne que l’ouvrage fut « réimprimé à Buenos Ayres », certains historiens mettent en doute que cette traduction soit réellement de son cru. Vicente Fidel López affirma que Moreno ne fit que republier une traduction faite auparavant par l’Espagnol Gaspar Melchor de Jovellanos ; cependant les deux traductions diffèrent[147]. Paul Groussac, pour sa part, la tenait pour une réédition d’une traduction asturienne, et Ricardo Levene prétendait que Moreno n’en était pas le traducteur, mais ni l’un ni l’autre n’ont donné aucune indication sur l’identité de celui qu’ils pensaient en être l’auteur[148]. Pour Enrique de Gandía, les commentaires des contemporains et l’absence d’une traduction similaire plus ancienne de cette œuvre de Rousseau amènent à conclure que Moreno doit en avoir été le traducteur, du moins aussi longtemps qu’une traduction antérieure n’a pas été découverte[149].

L’intérêt que Mariano Moreno portait aux auteurs français ne doit pas conduire à admettre qu’il fût francophile, voire afrancesado (« francisé »). Il était avant tout le dépositaire d’un solide héritage culturel hispanique, et Levene et Abelardo Ramos s’accordent à dire que son séjour à Chuquisaca l’influença davantage que la lecture de livres. Du reste, Moreno avait gardé, tout dans l’esprit des Lumières espagnoles, une foi religieuse fervente, se refusant à jamais adhérer à la franc-maçonnerie et allant jusqu’à supprimer dans sa traduction de Rousseau le chapitre où la religion est mise en cause[150]. Il renonça à des études religieuses pour se vouer au droit et se marier, et ne devint donc jamais prêtre, par conséquent, il n’est pas question qu’il eût défroqué. Il étudia certes accompagné par des prêtres, comme Terrazas, lequel approuva, voire encouragea peut-être, son changement de vocation[150].

Aspect physique

Le tableau Mariano Moreno en su mesa de trabajo (en espagnol : Mariano Moreno à sa table de travail), réalisé par l’artiste chilien Pedro Subercaseaux à l’occasion du centenaire de la révolution de Mai célébré en 1910, demeure jusqu’à aujourd'hui le portrait canonique de Mariano Moreno. L’historien Adolfo Carranza sollicita Subercaseaux de réaliser plusieurs images emblématiques de cet événement. Carranza appartenait au courant, alors majoritaire, des historiens vouant une grande admiration à Moreno, qu’il caractérisa comme suit : « Il était l’âme du gouvernement de la révolution de Mai, son ressort, l’homme d’État du groupe distingué, qui, pilotant le navire, s’en prenait à l’absolutisme et au doute, avide d’atteindre l’objectif de ses idéaux et de son destin. Moreno fut la boussole et aussi celui qui se saisit du timon, vu que lui était le plus vigoureux et le plus capable de ceux qui allaient le diriger »[151]. Il commanda donc une représentation picturale de Moreno en adéquation avec ce portrait moral. Le portrait livré par Subercaseaux le montre en homme aimable, avec un visage rond et ouvert, un large front et un regard serein. Les interprétations ultérieures, telles que celle d’Antonio Estrada, de même du reste que les portraits des autres membres de la Junte, allaient prolonger cette tendance. Cependant, ayant été réalisé près d’une centaine d’années après la mort du modèle, sans que l’on connût alors de représentations de celui-ci faites de son vivant, ce portrait reposait donc sur l’imagination de l’artiste. L’on savait certes que le visage de Moreno était, de façon nettement visible, piqué de variole depuis l’âge de huit ans, mais non au point d’en être défiguré[152].

Ce n’est que plus tard que fut découvert un portrait de Moreno, réalisé par l’orfèvre péruvien Juan de Dios Rivera en 1808 ou en 1809, c'est-à-dire du vivant de Moreno, et avant sa nomination au poste de secrétaire de la Junte. Dans ce portrait, qui est actuellement considéré comme la représentation de Moreno se rapprochant le plus de son apparence réelle, celui-ci présente un visage oblong, encadré d’une chevelure abondante et de longues rouflaquettes, et doté de grands yeux et d’un nez pointu[153].

Notes et références

- Gioffre, Marcelo, « La manipulación oportunista de Mariano Moreno », La Gaceta-Buenos Aires

- catedrahendler.org, « El ideal revolucionario de Mayo, Mariano Moreno y el Plan de Operaciones » (consulté le ) : « Gustavo Martinez Zubiría (dont le nom de plume était Hugo Wast) affirma en 1960 dans son livre Año X que Moreno était jacobin et athée. »

- catedrahendler.org, « El ideal revolucionario de Mayo, Mariano Moreno y el Plan de Operaciones » (consulté le ) : « Enrique de Gandía décrit Moreno comme un catholique non franc-maçon. »

- (es) Félix Luna, Mariano Moreno, Buenos Aires, La Nación & Planeta, coll. « Grandes protagonistas de la Historia Argentina », (ISBN 950-49-1248-6), « Chuquisaca - El Talento », p. 31

- (es) Aguirre, Arguindeguy, Cabot, Deleis, de Tito, Flores, Gallego, Mazzeo, Niccolini, Núnez, Papandrea, Orovitz, Ploese, Sabanes, San Martín, Scaltritti, Spangaro, Toral, Valiente, Mariano Moreno pura pasion y pensamiento, Buenos Aires, Biografías Planeta, , colección del Bicentenario éd., « Chuquisaca », p. 29, 30 et 31

- (es) Aguirre, Arguindeguy, Cabot, Deleis, de Tito, Flores, Gallego, Mazzeo, Niccolini, Núnez, Papandrea, Orovitz, Ploese, Sabanes, San Martín, Scaltritti, Spangaro, Toral, Valiente, Mariano Moreno pura pasión y pensamiento, Buenos Aires, Biografías Planeta, , colección del Bicentenario éd., « El pensamiento Roussoniano y su relación con la America Colonial », p. 34

- Luna, p. 13.

- Mariano Moreno, Escritos, éd. Estrada, 1943.

- (es) Aguirre, Arguindeguy, Cabot, Deleis, de Tito, Flores, Gallego, Mazzeo, Niccolini, Núnez, Papandrea, Orovitz, Ploese, Sabanes, San Martín, Scaltritti, Spangaro, Toral, Valiente, Mariano Moreno pura pasión y pensamiento, Buenos Aires, Biografías Planeta, , colección del Bicentenario éd., « Potosí y los últimos años en Chuquisaca », p. 35, 36, 37 et 38

- Luna, p. 44

- (es) Aguirre, Arguindeguy, Cabot, Deleis, de Tito, Flores, Gallego, Mazzeo, Niccolini, Núnez, Papandrea, Orovitz, Ploese, Sabanes, San Martín, Scaltritti, Spangaro, Toral, Valiente, Mariano Moreno pura pasión y pensamiento, Buenos Aires, Biografías Planeta, , colección del Bicentenario éd., « El Regreso », p. 39

- Lagleyze, p. 11.

- (es) Félix Luna, Mariano Moreno, Buenos Aires, La Nación & Planeta, coll. « Grandes protagonistas de la Historia Argentina », , 1re éd. (ISBN 950-49-1248-6), « Las Invasiones Inglesas - La memoria », p. 31, 47-49

- "La guerra retórica de la Independencia": el caso del periódico The Southern Star (es)

- Luna, p. 60.

- (es) Félix Luna, Mariano Moreno, Buenos Aires, La Nación, coll. « Grandes protagonistas de la Historia Argentina », , 1re éd. (ISBN 950-49-1248-6), « La Representación de los Hacendados », p. 64

- (es) Félix Luna, Mariano Moreno, Buenos Aires, La Nación, coll. « Grandes protagonistas de la Historia Argentina », , 1re éd. (ISBN 950-49-1248-6), « La Representación de los Hacendados - El testimonio », p. 66

- (es) Diego Luis Molinari, La representación de los hacendados de Mariano Moreno; su ninguna influencia en la vida económica del país y en los sucesos de Mayo de 1810, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, , 2e. éd., p. 464

- Miguel Ángel Scenna, Las brevas maduras. Memorial de la Patria, tome I, Buenos Aires, La Bastilla, (ISBN 950-00-8021-4), « VI, El virrey Cisneros », p. 252

- Scenna, p. 33–34.

- Balmaceda, p. 22–23.

- Scenna, p. 46-47.

- (es) Aguirre, Arguindeguy, Cabot, Deleis, de Tito, Flores, Gallego, Mazzeo, Niccolini, Núnez, Papandrea, Orovitz, Ploese, Sabanes, San Martín, Scaltritti, Spangaro, Toral, Valiente, Mariano Moreno pura pasión y pensamiento, Buenos Aires, Biografías Planeta, , colección del Bicentenario éd., « La revolución de Mayo », p. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

- Galasso, p. 9.

- Carlos Ibarguren, p. 18.

- Galasso, p. 10–11.

- « Capturez et châtiez avec rigueur quiconque par ses actes ou ses paroles s’applique à semer la division ou le mécontentement... quiconque s’abstient de signaler tout projet ou toute conspiration contre les autorités ou contre la sécurité des individus sera déclaré responsable devant le gouvernement. » (décret du 6 juin 1810) – Galasso, p. 10.

- "La Junte ne pouvait voir avec indifférence que les indigènes fussent incorporés dans des corps de caste et exclus des bataillons espagnols, où est pourtant leur place. (…) à compter de ce jour, il n’y aura plus aucune différence entre militaires espagnols et militaires indiens ; ils seront égaux, et eussent toujours dû l’être, attendu que dès le début de la découverte de ces Amériques, les Rois catholiques ont désiré que leurs peuples eussent les mêmes privilèges que les vassaux de Castille." (discours de Mariano Moreno, évoqué en détail dans les mémoires de Juan Manuel Beruti) – Galasso, p. 10.

- Mariano Moreno, prologue à la traduction de Du contrat social – Galasso, p. 65.

- Galasso, p. 65.

- « Je ne sais s’il a été donné à quelqu’un de lire un quelconque des ouvrages de politique moderne, ni s’il y en avait d’autres que Du contrat social de Rousseau, traduit en espagnol par l’illustre Mariano Moreno, œuvre qui ne peut servir qu’à désintégrer les populations, les transformer en grandes hordes de forcenés et de butors » (Tomás de Anchorena). – Carlos Ibarguren, p. 16.

- Galasso, p. 100.

- Galasso, p. 103.