Bernardo de Monteagudo

Bernardo José de Monteagudo (Tucumán, - Lima, ), était un avocat, magistrat, homme politique, journaliste, militaire, fonctionnaire, diplomate, écrivain, intellectuel et révolutionnaire argentin[1], qui joua un rôle de premier plan dans les processus d’indépendance à Buenos Aires, dans le Haut-Pérou, au Chili et au Pérou. Cheville ouvrière des libertadores José de San Martín, Bernardo O'Higgins et Simón Bolívar, il se situa dans l’aile la plus radicale du mouvement d’indépendance hispano-américain, préconisant et mettant en œuvre, à l’égal des jacobins argentins Mariano Moreno et Juan José Castelli, des politiques révolutionnaires violentes.

| Bernardo de Monteagudo | |

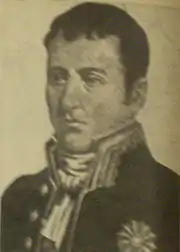

Copie du seul portrait authentique de Bernardo de Monteagudo | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Membre de l’assemblée constituante dite de l’an XIII | |

| – | |

| Auditeur militaire dans l’armée des Andes | |

| – | |

| Ministre de la Guerre et de la Marine du Pérou | |

| – | |

| Ministre de Gouvernement et des Affaires étrangères du Pérou | |

| – | |

| Biographie | |

| Nom de naissance | Bernardo José de Monteagudo |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Tucumán, Vice-royauté du Río de la Plata |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Lima, Pérou |

| Nature du décès | Attentat politique |

| Sépulture | Cimetière de la Recoleta |

| Nationalité | Argentine |

| Entourage | Mariano Moreno, Juan José Castelli, José de San Martín, Simón Bolívar |

| Diplômé de | Université de Chuquisaca |

| Profession | avocat, magistrat, journaliste, militaire, écrivain |

| Résidence | Tucumán, Córdoba, Chuquisaca, Buenos Aires, Santiago du Chili, Mendoza et Lima |

Ayant été, à l’âge de 19 ans, un des chefs de file de la révolution de Chuquisaca du , et en particulier le rédacteur de sa proclamation, il fait figure d’un des précurseurs des indépendances.

Lié au révolutionnaire portègne Juan José Castelli, il adhéra au secteur le plus radical du mouvement indépendantiste. En 1811, il fut l’auteur du premier projet de constitution destiné aux populations du Río de la Plata, c’est-à-dire des futurs États d’Argentine, de Bolivie et d’Uruguay. En 1812, il s’appliqua à réorganiser la Société patriotique, société secrète attachée à la faction moréniste de Buenos Aires, en compagnie des membres de laquelle il adhéra ensuite à la loge lautarienne.

En tant que frère de cette loge, il exerça une influence politique sur le second triumvirat, sur l’Assemblée de l'an XIII, dont il était membre, et sur le gouvernement du Directeur suprême Carlos María de Alvear. Il assista José de San Martín comme auditeur de l’armée des Andes et rédigea l’acte d’indépendance du Chili, sous lequel Bernardo O'Higgins plaça sa signature en 1818. Au Pérou, il fut, dans le premier gouvernement indépendant de ce pays, ministre de la guerre et de la marine, puis, ultérieurement, ministre de gouvernement et des affaires étrangères de San Martín. À ce titre, en plus de créer un certain nombre d’institutions publiques (école normale, bibliothèque nationale), il mit en œuvre diverses réformes radicales, telles que la suppression des titres nobiliaires, l’abolition de la traditionnelle mita (corvée indigène), la liberté des ventres, l’interdiction de la torture, etc.

Après le retrait de ce dernier, il vint à faire partie du personnel de confiance du libertador Simón Bolívar. À ce moment, il avait développé une vision américaniste de la révolution hispano-américaine, qui le porta à concevoir et proposer la création d’une seule et grande nation hispano-américaine. Le rêve de Monteagudo suscita l’enthousiasme et se confondit avec le rêve semblable de Bolívar, qui le chargea d’organiser le congrès de Panama, en vue d’établir une confédération hispano-américaine. Certains historiens soutiennent que la mort de Monteagudo eut un effet négatif sur la concrétisation de ladite confédération, contribuant à échec de celle-ci.

Il fonda et dirigea des revues indépendantistes dans trois pays, notamment la Gaceta de Buenos Aires, Mártir o Libre et El Grito del Sud, en Argentine ; El Censor de la Revolución au Chili, et El Pacificador au Pérou.

Monteagudo mourut poignardé à Lima, à l’âge de 35 ans. Sa figure fut, et continue d’être, objet de controverses.

Jeunesse à Tucumán et Córdoba

Bernardo de Monteagudo naquit à Tucumán, dans le nord-ouest de l’Argentine actuelle, d’un père espagnol, Miguel Monteagudo, vaillant militaire, doté d’une certaine instruction, mais sans fortune[2], et d’une mère tucumane, Catalina Cáceres Bramajo. Une autre version tient que sa mère était l’esclave d’un chanoine, que celle-ci épousa par la suite un soldat d’origine espagnole et qu’elle monta une épicerie, avec les revenus de laquelle elle finança les études d’avocat de Bernardo, son fils d’un premier lit[3]. Il fut le seul survivant d’une fratrie de onze enfants et, orphelin de mère à l’âge de 13 ans, passa son enfance dans un relatif dénuement économique, mais put néanmoins poursuivre des études de droit à Córdoba ; son père, qui mourut après avoir dépensé toute sa fortune à aider son fils, était propriétaire d’une épicerie et d’une esclave[4]. Dès le plus jeune âge, il se distingua par une intelligence hors normes et une mémoire extraordinaire[5]. Né la même année où éclata la Révolution française, il se plaira ultérieurement à s’identifier à Saint-Just[2]

Plus tard, ses ennemis politiques s’emploieront, son teint sombre à l’appui, à le stigmatiser au titre de la pureté de sang (limpieza de sangre), sur la base des catégorisations raciales établies dans les colonies espagnoles, en soutenant que sa mère avait des ascendances indigènes ou d’esclaves africains et en lui appliquant les qualificatifs de zambo ou de mulâtre[6] - [4] - [7]. Monteagudo éprouvera toujours le plus profond dédain à l’égard des considérations raciales, et c’est peut-être pour ces raisons que lui et José de San Martín, à qui l’on imputait du sang indien, interdirent par décret, dès qu’ils se furent emparés du pouvoir au Pérou, l’usage du terme Indio, disposant que tous les habitants fussent simplement désignés par le terme Peruano[5]

Études et séjour dans le Haut-Pérou

Sur recommandation d’un prêtre ami de son père, il s’inscrivit à l’université de Chuquisaca (dans l'actuelle Sucre en Bolivie), où il eut pour condisciples Mariano Moreno, Juan José Castelli, Juan José Paso et Tomás de Anchorena, entre autres, tous protagonistes de la future révolution de Mai à Buenos Aires. Les diplômés de cette emblématique et réputée université, où les élites de la Vice-royauté du Río de la Plata avaient coutume d’envoyer leurs enfants faire des études, formaient un véritable réseau d’influence et de loyauté, au sein duquel allait se développer et se diffuser le projet indépendantiste.

Monteagudo, s’il obtint en 1808 son diplôme en droit en soutenant une thèse monarchiste et très conservatrice, intitulée Sobre el origen de la sociedad y sus medios de mantenimiento (litt. De l’origine de la société et de ses moyens de préservation[8]), s’était pourtant radicalisé par ses lectures (Montesquieu, Locke, Diderot, et surtout Rousseau, mais aussi l’abbé Raynal et son Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, dans lequel le colonialisme et l’esclavage étaient durement condamnés, l’inquisition attaquée et les Incas idéalisés[9]) et commença sitôt titularisé à exercer le métier d’avocat comme défenseur des pauvres.

Cette même année 1808, après qu’il eut appris l’invasion de l’Espagne par Napoléon Bonaparte, Monteagudo rédigea une œuvre intitulée Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos (litt. Dialogue entre Atahualpa et Ferdinand VII dans les Champs Élysées), entrevue imaginaire entre Atahualpa, dernier monarque de l’Empire inca, assassiné par les envahisseurs espagnols, et Ferdinand VII, démis de la couronne espagnole par l’occupant français. Dans cet ouvrage, Monteagudo, alors âgé d’à peine dix-huit ans, formula le dénommé syllogisme de Chuquisaca, resté fameux :

« Doit-on suivre le destin de l’Espagne ou résister en Amérique ? Les Indes sont une possession personnelle du roi d’Espagne ; le roi est empêché de régner ; donc, les Indes doivent se gouverner elles-mêmes. »

— Bernardo de Monteagudo, Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII, 1808.

C’est dans cet écrit aussi qu’apparut l’une des premières proclamations indépendantistes de l’histoire de l’Amérique du Sud :

« Habitants du Pérou : si, dénaturalisés et insensibles, vous avez contemplé jusqu’à ce jour avec une apparente tranquillité et sérénité la désolation et l’infortune de votre malheureuse Patrie, réveillez-vous enfin de votre pesante léthargie, dans laquelle vous êtes restés submergés. Que disparaisse la pénible et funeste nuit de l’usurpation, et que se lève, lumineux et clair, le jour de la liberté. Brisez les terribles chaînes de la servitude et commencez à jouir des délicieux enchantements de l’indépendance.

Convainquez-vous, insiste Atahualpa, de ce que les Espagnols ont été des violateurs sacrilèges des droits sacrés et inviolables de la vie, de la liberté de l’homme. Avisez-vous comment, envieux et courroucés de ce que la nature eût prodigué autant de richesses à leur Amérique, tout en les refusant au sol espagnol, ils l’ont foulé de toutes parts. Reconnaissez, enfin, que votre trône se trouvait, en ce qui touche aux Amériques, appuyé sur l’injustice et était le siège même de l’iniquité »

— Bernardo de Monteagudo, cité dans Vázquez Villanueva, 2006, p. 49 et 50.

Cet opuscule de Monteagudo, qui circula sous le manteau, fut l’un de ceux qui inspirèrent les soulèvements indépendantistes de Chuquisaca, de La Paz et de Buenos Aires.

En , il s’engagea, avec le grade de lieutenant d’artillerie, dans l’armée révolutionnaire de Chuquisaca dirigée par Juan Antonio Álvarez de Arenales. Âgé de dix-neuf ans à peine, il sera le rédacteur de la proclamation de la révolution de Chuquisaca, énonçant notamment :

« Jusqu’ici, nous avons toléré cette espèce de bannissement au sein même de notre patrie, nous avons vu avec indifférence durant plus de trois siècles notre primitive liberté immolée au despotisme et à la tyrannie d’un usurpateur injuste (allusion évidente à l’Espagne) , lequel, nous dégradant du genre humain, nous a constamment réputés sauvages et regardés comme des esclaves. Nous avons gardé un silence assez analogue à la stupidité qui nous est imputée par l’inculte Espagnol, souffrant avec tranquillité que le mérite des Américains ait toujours été un présage certain de leur humiliation et ruine. »

Le vice-roi du Río de la Plata Baltasar Hidalgo de Cisneros ordonna une violente répression des révolutions de Chuquisaca et de La Paz, répression mise en œuvre depuis le sud par Vicente Nieto, et depuis le nord par José Manuel de Goyeneche. Lorsque les forces royalistes eurent repris en main le Haut-Pérou, Monteagudo fut incarcéré en même temps que les autres meneurs indépendantistes, et inculpé de l’« abominable délit de déloyauté à la cause du roi »[7]. En , après être parvenu à s’évader de la prison de Chuquisaca, et alors que la révolution de Mai avait eu lieu à Buenos Aires, il se transporta vers Potosí et s’y enrôla quelques mois plus tard comme auditeur dans l’armée du Nord des Provinces-Unies du Río de la Plata, qui, sous le commandement de Juan José Castelli, s’était emparée de cette ville à la suite de sa victoire à la bataille de Suipacha[7]. Monteagudo se lia avec Castelli, qui appartenait à l’aile radicale de la révolution de Mai, aile radicale qui, avec à sa tête Mariano Moreno, se trouvait confrontée au courant conservateur emmené par Cornelio Saavedra, président de la dénommée Première Junte, premier gouvernement autonome de Buenos Aires. Le Haut-Pérou avait, pour des hommes tels que Monteagudo et Castelli, une double connotation : c’était d’abord et sans conteste la région qui faisait planer la menace la plus redoutable quant à la pérennité de la révolution, et c’était aussi la terre où ils s’étaient construits intellectuellement ‒ c’est en effet dans les amphithéâtres et dans les bibliothèques de Chuquisaca que Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo et Juan José Castelli s’étaient familiarisés avec l’œuvre de Rousseau, et c’est dans les rues et dans les mines de Potosí qu’ils étaient entrés en contact avec les degrés les plus hauts et les plus pervers de l’exploitation de l’homme, et c’est là enfin qu’ils eurent connaissance d’une épopée occultée par l’histoire officielle de la vice-royauté, la grande rébellion tupamariste de 1780 à 1782[10].

Monteagudo appuya sans réserve les mesures radicales adoptées par Castelli dans le Haut-Pérou, lesquelles incluaient la suppression des tributs imposés aux indigènes et de l’Inquisition, l’abolition des titres de noblesse, et l’élimination des instruments de torture[7]. Il soutint de même la décision de Castelli d’exécuter les militaires et hauts fonctionnaires royalistes à l’origine de la répression des mouvements indépendantistes, Francisco de Paula Sanz, Vicente Nieto et José de Córdoba, tenus responsables des massacres de Chuquisaca et de La Paz[7]. Monteagudo soutint également la politique, telle que prescrite par Mariano Moreno, de surveillance, confinement et déportation des Espagnols suspectés d’appuyer les royalistes ; cette politique se traduisit alors notamment par la décision de Castelli de déporter hors de Potosí vers Salta un groupe de 56 Espagnols soupçonnés de ne pas soutenir l’indépendance[7]. Enfin, Monteagudo partagea avec les révolutionnaires une attitude hostile envers l’Église catholique, en raison de l’opposition de celle-ci à l’indépendance ; les mesures en ce sens prises par Castelli dans le Haut-Pérou provoquèrent une vive réaction de rejet de la part d’une population très attachée au catholicisme.

À la suite de la bataille de Huaqui, qui se solda par la victoire des troupes royalistes placées sous les ordres du général Goyeneche, Monteagudo se rendit à Buenos Aires.

Séjour à Buenos Aires

Monteagudo arriva à Buenos Aires en 1811 après la mort en haute mer de Mariano Moreno et après la révolution des 5 et , qui, en écartant du gouvernement l’aile radicale de la révolution de Mai, consolida le pouvoir de la faction conservatrice emmenée par Cornelio Saavedra. Lors du procès organisé pour identifier les coupables de la défaite de Huaqui, Monteagudo assura la défense de plusieurs des accusés, dont Castelli. Il fut directeur, en alternance avec Vicente Pazos Silva, de la revue Gaceta de Buenos Aires, pour laquelle il rédigea un certain nombre de textes, dont voici un échantillon : « Je me flatte de ce que le beau sexe répondra à mes espérances et donnera aux hommes les premières leçons d’énergie et d’enthousiasme pour notre sainte cause. Si elles, qui par leurs attraits ont droit aux hommages de la jeunesse, employaient l’empire de leur beauté à conquérir, outre les corps, les esprits des hommes, quels progrès notre système ne ferait-il pas ? » Cet article lui valut d’ailleurs une admonestation de la part de Bernardino Rivadavia, alors secrétaire du premier triumvirat, ainsi libellée : « Le gouvernement ne vous a pas donné la puissante voix de son imprimerie pour que vous prêchiez la corruption des jeunes filles ». D’autre part, le codirecteur de la revue, Pazos Silva, devait bientôt se muer en son ennemi, le taxant de profanateur sacrilège. Monteagudo decidera de fonder sa propre revue, Mártir o Libre (litt. Martyr ou Libre), en 1812.

Il eut une certaine influence sur la rédaction du Statut provisoire, qui devait régir le gouvernement du nouvel État jusqu’à la convocation de l’Assemblée générale constituante, et constitue le premier ensemble de dispositions constitutionnelles jamais édictées dans le cône Sud américain.

Il défendit la politique moréniste consistant à maintenir une vigilance et une suspicion permanentes à l’égard des Espagnols péninsulaires. En 1812, sous le premier triumvirat, il appuya l’inculpation et l’instruction judiciaire menées par le ministre Rivadavia contre un groupe de présumés conspirateurs accusé d’avoir trempé dans un complot contre le gouvernement, complot dont l’homme d’affaires et ancien alcade d’origine basque espagnole Martín de Álzaga aurait été le cerveau ; Monteagudo fut nommé par Rivadavia procureur dans le procès sommaire intenté contre les inculpés, expédié en seulement deux jours, sans qu’il fût permis aux accusés de se défendre, comme, il est vrai, cela était la règle dans les deux camps durant la guerre d’indépendance. Le jugement aboutit à l’exécution des 41 condamnés, suivie de la pendaison de leur cadavre sur la place de Mai (qui s’appelait encore Plaza de la Victoria), y compris d’Álzaga, ce qui ne laissa pas de provoquer une grande commotion, vu qu’il s’agissait d’une personnalité fortunée et influente. Ces exécutions désorganisèrent le groupe espagnoliste, qui était actif dès avant la révolution et s’opposait au groupe américaniste, qui avait pris le pouvoir en 1810[11].

Dans la revue Mártir o Libre, fondée par lui en 1812, il ne se lassera pas de garder vivace le discours de Moreno, d’insister sur la nécessité d’une proclamation formelle immédiate de l’indépendance des Provinces-Unies du Río de la Plata, et ne manqua jamais de conclure ses articles par un ¡viva la República! Il tenta de relancer la Sociedad Patriótica, et se joignit, en compagnie de ceux qui avaient été membres de celle-ci, à la loge (non maçonnique) lautarienne, fondée par José de San Martín et Carlos María de Alvear. Il soutint la révolution d’, qui destitua le premier triumvirat pour lui substituer le second triumvirat, dominé par ladite loge.

Il devint membre de l’assemblée constituante dite Assemblée de l'an XIII, au titre de représentant de la province de Mendoza, et sera l’un des impulseurs d’une série de dispositions constitutionnelles, telles que l’adoption des symboles nationaux, l’abolition de la mita et du servage indigène, la liberté des ventres, et la suppression des titres de noblesse et des instruments de torture.

En 1814, il apporta son appui au Directeur suprême des Provinces-Unies du Río de la Plata, Carlos María de Alvear, un des dirigeants de la loge lautarienne, du même âge environ que lui, et qui avait favorisé son entrée dans la loge. À la chute d’Alvear en 1815, après que celui-ci eut tenté d’évincer San Martín de la scène politique, Monteagudo, entraîné dans la même disgrâce, fut, à la suite d’un procès politique incertain, et après confiscation de tous ses biens, incarcéré dans une prison flottante sur le Río de la Plata, d’où il réussit à s’échapper. Par la suite, il passa deux ans en Europe, de 1815 à 1817,‒ à Londres, où il sollicita l’appui de Rivadavia, à Paris, et dans la maison de Juan Larrea à Bordeaux ‒ où, réorientant ses positions politiques, il se mua en un partisan de la monarchie constitutionnelle.

Activité à Mendoza et San Luis et au Chili

Que ce fût par l’intercession de Rivadavia ou par l’influence de la loge lautarienne, ou par l’effet de ses contacts en France avec Juan Larrea, le Directeur suprême Juan Martín de Pueyrredón finit par accéder à sa demande d’autorisation de retour, à la condition expresse cependant qu’il ne s’attardât pas à Buenos Aires. Ainsi revenu dans le Río de la Plata en , il put compter sur l’amitié et les bons services d’Antonio González Balcarce pour reprendre pied sur le sol américain, attendu que tous deux avaient été compagnons d’armes dans l’armée du Nord et que Monteagudo avait défendu Balcarce avec succès dans les procès qui suivirent. Exerçant à ce moment la fonction de gouverneur de Mendoza, Balcarce put lui adresser une invitation à rejoindre sa capitale, où Monteagudo s’engagea dans les forces armées placées sous le commandement de Bernardo O'Higgins et de San Martín.

Monteagudo prit part à la guerre souterraine connue sous le nom de guerre de sape (en esp. guerra de zapa). Même s’il ne disposait pas de tous les moyens nécessaires et que souvent ses écrits sortaient de sa plume mais non de l’imprimerie, il s’évertua, par ce mode d’action guerrière, de confondre l’ennemi, de démoraliser ses troupes, de galvaniser les siennes propres, de dissimuler les échecs, d’exalter les victoires, et de façon générale d’aplanir le terrain en vue de l’entrée triomphale du libertador San Martín à Lima[12].

En 1817, peu de jours après la bataille de Chacabuco, il franchit la cordillère des Andes et se plaça sous les ordres de José de San Martín en qualité d’auditeur de l’armée des Andes. En , il rédigea vraisemblablement l’acte d’indépendance du Chili (la paternité toutefois en est disputée avec Miguel Zañartu), et se fit le confident et le conseiller du Directeur suprême chilien Bernardo O'Higgins, lui aussi membre de la loge lautarienne.

Après la débandade causée par la dénommée Surprise de Cancha Rayada, il retourna à Mendoza dans le but de regrouper les forces, mais, une fois sur place, apprit que l’armée des Andes s’était réorganisée, et que San Martín et O'Higgins étaient toujours vivants. Après la victoire patriote à la bataille de Maipú, il sera impliqué dans l’exécution sommaire des frères Juan José et Luis Carrera, et probablement aussi dans l’assassinat de Manuel Rodríguez Erdoíza, à la suite de la détention de celui-ci par O'Higgins[13] - [14]. Les Carrera et Rodríguez appartenaient en effet à un courant indépendantiste frontalement opposé à San Martín et O'Higgins[15].

L’aval donné par Monteagudo à la peine de mort pour les frères Carrera le mit en conflit avec San Martín et avec la loge lautarienne. En conséquence de cet acte, San Martín prononça contre lui une mesure d’assignation en résidence surveillée à San Luis. Pendant son séjour dans cette ville, Monteagudo fit pression sur le gouverneur Vicente Dupuy afin que celui-ci durcît les conditions de réclusion auxquelles était soumis un groupe de royalistes prisonniers[16]. C’est là également qu’il s’éprit de Margarita Pringles, sœur du lieutenant Juan Pascual Pringles, commandant des troupes patriotes qui s’y trouvaient cantonnées. Toutefois, la jeune femme repoussera les avances de Monteagudo, étant pour sa part amoureuse d’un des prisonniers royalistes, le brigadier José Ordóñez[16].

C’est dans ce contexte que se produisit un affrontement entre les prisonniers royalistes et les troupes patriotes qui les gardaient. L’incident débuta quand une délégation des officiers espagnols détenus sollicita un entretien avec le gouverneur Vicente Dupuy. Pendant la rencontre, le capitaine Gregorio Carretero attaqua le gouverneur avec un poignard, dans l’intention de le tuer, tandis que d’autres Espagnols assassinaient son adjudant. Aussitôt après, les prisonniers entreprirent de s’emparer de l’hôtel de gouvernement, « blessant et tuant tous ceux qui s’opposaient à leur volonté »[16]. Les troupes patriotes, conduites par Pringles, que secondait le Riojano Facundo Quiroga, assaillirent l’hôtel de gouvernement à l’effet de le récupérer, et « après une bataille acharnée et sanglante, mirent fin à la mutinerie »[16]. Alors que l’affrontement était encore en cours, le gouverneur Dupuy donna ordre d’égorger sans délai 31 prisonniers espagnols.

« (La mutinerie) fut soigneusement planifiée et l’un de ses objectifs était d’assassiner le détesté Monteagudo, puis de se pourvoir en armes, chevaux et victuailles, pour traverser la cordillère et se joindre à nouveau à l’armée royaliste. »

— Pacho O'Donell[16].

Le lendemain, Monteagudo, désigné procureur dans le procès qui suivit contre les royalistes survivants, obtint l’exécution de huit d’entre eux[16] - [17] - [18] - [19].

Sa résidence surveillée ayant pris fin début 1820, il revint à Santiago du Chili, où il fonda la revue El Censor de la Revolución et aida à préparer l’Expédition libératrice du Pérou.

Œuvre politique au Pérou

En 1821, Monteagudo s’engagea dans l’Expédition libératrice dirigée par San Martín, s’embarquant en qualité d’auditeur de l’armée argentine au Pérou, en remplacement d’Antonio Álvarez Jonte, récemment décédé. Son premier succès fut de convaincre le gouverneur de Trujillo de passer dans les rangs patriotes : il s’agissait du marquis de Torre Tagle, futur premier président péruvien (avec le titre de Délégué suprême) de la nouvelle république du Pérou.

Le , San Martín proclama à Lima l’indépendance du Pérou, pour assumer ensuite, le , la fonction de Protecteur suprême. Monteagudo, devenu la main droite de San Martín au gouvernement, occupa le poste de ministre de la Guerre et de la Marine, y ajoutant plus tard le portefeuille du ministère du Gouvernement et des Affaires étrangères. Comme San Martín se concentrait sur les aspects militaires, donnant la priorité aux opérations de guerre, il en résulta que Monteagudo se trouvait de facto chargé du gouvernement du Pérou. Sans pour autant négliger de créer et de soutenir une presse favorable à sa politique et défenderesse de la pensée de San Martín, Monteagudo se voua avec ardeur à un travail législatif et gouvernemental en accord avec ses a priori idéologiques.

Ses principales mesures gouvernementales consisteront à instituer la liberté des ventres, à abolir la mita, à expulser l’archevêque de Lima, à créer une école normale pour la formation des maîtres d’école, à octroyer une pension viagère aux libérateurs du Pérou, et à fonder la Bibliothèque nationale du Pérou.

Cependant, la pensée de Monteagudo avait subi durant son séjour en Europe une transformation que l’historienne Amorina Villareal Brasca a esquissée comme suit :

« En outre, le flamboyant jeune universitaire, cet ardent défenseur de la cause indépendantiste, républicaine et démocratique sans demi-teintes, avait séjourné de l’autre côté de l’Atlantique. Le changement était intérieur ; quoiqu’il eût choisi de se vêtir dorénavant « à l’européenne », il est sûr que ce qui avait basculé, c’était sa pensée. Être témoin de ce que l’Europe s’acheminait vers la cause monarchiste après une expérience de guerre et de désolation brutale consécutive aux tentatives d’appliquer les théories libérales, ont conduit Monteagudo à abandonner ses conceptions les plus radicales. Nous verrons comment désormais il renoncera à son postulat classique et caractéristique de ¡viva la República!, pour une version plus modérée du libéralisme et pour la conviction que l’Amérique avait besoin de gouvernements forts pour prendre en mains son avenir. Monteagudo désavoue explicitement son passé jacobin et rejoint les penseurs qui soulignent la nécessité d’être pragmatique. Les temps demandent la mise en place d’un exécutif puissant pour les Américains, un système de commandement unique propre à mettre un terme aux sanglantes disputes internes et à obtenir, une fois pour toutes, l’indépendance tant convoitée. »

— Amorina Villareal Brasca, Revista Complutense de Historia de América, 2009, vol. 35, p. 288.

Monteagudo se rangea donc à l’opinion de San Martín, qui était favorable lui aussi à l’instauration d’une monarchie constitutionnelle au Pérou, et marqua fortement de son empreinte tant l’idée elle-même que la propagande qui en fut faite, surtout par la voie de la Sociedad Patriótica de Lima, fondée par lui en 1822. Les deux hommes partageaient l’opinion selon laquelle seule une monarchie constitutionnelle démocratique fût à même d’éviter l’anarchie et les guerres intestines[20]. D’autre part, Monteagudo estimait que la tâche prioritaire était de déclarer et de consolider l’indépendance, et que les libertés politiques ne devaient être établies qu’ensuite et progressivement[20]. Cette ligne stratégique de Monteagudo se traduisit par la décision prise par San Martín de ne pas sanctionner dans l’immédiat une constitution, différant l’accomplissement de cette tâche jusqu’au moment où l’indépendance serait assurée, et édictant en contrepartie le Règlement du , puis le Statut provisoire du .

Sur disposition de San Martín, Monteagudo créa l’ordre du Soleil, dans le but d’honorer les patriotes ayant contribué à réaliser l’indépendance du Pérou, cette distinction ainsi que les avantages qui s’y rattachaient étant par ailleurs héréditaires. L’ordre du Soleil était une institution fort controversée, de type aristocratique ; dans ses Memorias, Monteagudo lui-même reconnut qu’elle avait pour but de « restreindre les idées démocratiques »[16]. Les opinions monarchiques de Monteagudo étaient très impopulaires au Pérou, et fournissait l’axe autour duquel allait s’organiser l’opposition appelée à provoquer sa chute après le départ de San Martín. L’ordre du Soleil fut aboli en 1825, puis rétabli en 1921, sous le nom d’Orden El Sol del Perú, et subsiste jusqu’à aujourd’hui.

Entre et , Monteagudo édicta une série de résolutions tendant à bannir les Espagnols péninsulaires qui n’auraient pas fait allégeance au nouveau pouvoir, à confisquer une partie de leurs biens et à leur interdire la pratique du commerce[16]. Aucune recherche historique précise n’a été effectuée sur le nombre des partisans du roi d’Espagne ayant quitté le Pérou par suite des circonstances graves entourant l’indépendance du pays ou consécutivement à leur refus de reconnaître le nouveau pouvoir politique, mais des estimations indiquent un nombre total se situant entre dix et douze mille[21]. Ricardo Palma, dans son étude historique consacrée à Monteagudo, évalua à 4 000 le nombre d’Espagnols expulsés du Perú par sa décision[22].

Le , San Martín quitta Lima pour aller s’entretenir avec Simón Bolívar lors de la dénommée rencontre de Guayaquil, laissant l’exercice du pouvoir, avec le titre de Délégué suprême, à José Bernardo de Tagle. L’absence de San Martín eut pour effet de fragiliser la position de Monteagudo. L’opposition, emmenée par José Faustino Sánchez Carrión, défenseur à outrance de l’option républicaine, saisit l’occasion de se débarrasser du détesté Monteagudo, l’homme de San Martín. Vu que peu osaient s’en prendre à ce dernier directement, l’on s’attaqua à Monteagudo, à propos de sa personne, mais aussi en raison de son apologie de la monarchie constitutionnelle et de la dictature du protectorat, et de ses mesures gouvernementales (comme l’abolition des corvées indigènes, source importante de revenus pour les élites de Lima). Le , un groupe d’influents citoyens de Lima remirent à Tagle un manifeste exigeant la démission de Monteagudo. Tagle accéda à cette demande et décréta la destitution de Monteagudo. Dans la foulée, le Congrès décida son bannissement pour Panamá, sous peine de mort en cas de retour au Pérou[16].

Panama, Équateur et Guatemala

Le , les habitants de Panama proclamèrent, à l’occasion d’un cabildo ouvert, l’indépendance de l’isthme de Panamá envers la couronne espagnole et leur décision de faire partie désormais de la Grande Colombie. Peu de mois après cet événement arriva Monteagudo, de qui Tagle avait confié le sort au gouverneur patriote José María Carreño, lequel à son tour plaça Monteagudo sous la surveillance du lieutenant-colonel Francisco Burdett O'Connor, pour lors chef de l’état-major de Panama, et avec qui Monteagudo noua bientôt des rapports d’amitié. Monteagudo se mit, à partir de Panama, à correspondre avec le libertador Simón Bolívar, qui finit par l’inviter à se joindre à lui en Équateur[23].

La rencontre entre Bolívar et Monteagudo eut finalement lieu à Ibarra, peu après la farouche bataille d'Ibarra du , qui permit de libérer le nord de l’actuel Équateur. Bolívar était impressionné par Monteagudo, en particulier par sa capacité de travail ; l’historien chilien Manuel Ravest Mora évoque comme suit l’entente entre les deux hommes :

« Bolívar et Monteagudo d’emblée s’entraccordèrent. Bolívar vit dans l’Argentin un instrument parfait pour ses desseins : les deux partageaient l’idéal panaméricain. Bolívar semble avoir succombé devant l’habile Argentin, et en fait part ainsi à Santander : "Monteagudo possède un grand ton diplomatique et en sait là-dessus plus que les autres [...]. Il a beaucoup de caractère, est très ferme, constant et fidèle à ses engagements. Il est embêté au Pérou pour avoir prôné une monarchie constitutionnelle, pour son adhésion à San Martín, pour ses réformes précipitées et pour son ton hautain quand il commandait ; ces circonstances le rendent très redoutable aux yeux des actuels coryphées du Pérou, ceux qui m’ont demandé que pour l’amour de Dieu je l’éloigne de leurs plages parce qu’ils ont pour lui une terreur panique. J’ajouterai franchement que Monteagudo peut, à mes côtés, être un homme infiniment utile, car il sait, démontre une activité sans limites dans le cabinet, et possède en plus un ton européen et certaines manières dignes d’une cour (...)"[24]. »

L’idée panaméricaine en effet était également partagée par Bolívar, qui se fit le promoteur d’une telle fédération. Le général confia à Monteagudo des missions diplomatiques : parcourir l’Amérique centrale et convenir avec les différents gouvernements révolutionnaires de leur représentation dans un futur congrès à réunir à Panama. Bolívar voulut aussi charger Monteagudo de faire un voyage au Mexique pour y lever des fonds[16], mais le voyage fut annulé, compte tenu de ce qu’à Bogotá avait déjà été choisi, de manière légale et officielle, un autre représentant pour ladite mission, et de ce qu’en outre cela n’entrait pas dans les compétences de Bolívar, le pouvoir exécutif ayant en effet été attribué à Francisco de Paula Santander et le libertador ne disposant que de l’autorité militaire. Dans une missive du , Santander, surnommé l’architecte de la république, lui fit entendre qu’il outrepassait son domaine de compétence :

« Veuillez me permettre de vous déclarer ici que la mission de Monteagudo n’a pas paru bonne, parce que nous suscitons par là l’idée qu’il y a en Colombie deux gouvernements, et l’on est très attentif à ces choses-là en Europe, où l’on ne nous prend au sérieux que moyennant la régularité de notre démarche politique. Le gouvernement du Mexique se trouvera embarrassé avec deux ministres accrédités par des autorités distinctes, que la constitution ne reconnaît pas. »

Cela a fait une certaine impression de voir Sucre s’appeler lui-même commissionné du gouvernement de Colombie, alors qu’il ne l’est point (…). Moi, pour ma part, je dis : quelque chose que vous fassiez, cela est bon ; mais mon opinion à moi n’est pas celle de la République, et je ne peux pas défaire d’une main ce que de l’autre l’on s’efforce d’édifier. Si Monteagudo a qualité de ministre extraordinaire, il pourrait s’exposer à ne pas être admis, car les ministres sont nommés non par le président de la République, mais par le pouvoir exécutif. J’espère que vous ne décèlerez pas, dans la présente franche exposition, autre chose que mon désir que les choses avancent avec la régularité que vous-même proclamez et que tous nous voulons suivre. Mon respect pour ce que vous proposez et faites est notoire, et vous en avez reçu des preuves irréfutables[25].

Monteagudo décida alors de partir pour les Provinces-Unies d’Amérique centrale, qui regroupait à ce moment-là tous les actuels États d’Amérique centrale (Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua et Costa Rica) et Chiapas, à l’exception de Panama. À Guatemala, Monteagudo entra en relations avec José Cecilio del Valle, président des Provinces-Unies d’Amérique centrale, avec lequel il partageait non seulement un même pragmatisme ‒ reconnaissant p.ex. que les droits ne se déclamaient pas, mais qu’il fallait créer les conditions de leur mise en œuvre, et qu’il importait de réduire les inégalités pour parvenir à une plus grande stabilité sociale[26] ‒ mais aussi une même vision panaméricaniste du processus d’indépendance[16], et qui avait lancé l’idée d’organiser un congrès continental destiné à traiter les problèmes communs aux nations affranchies de la tutelle de l’Espagne et à jeter les bases d’un nouveau droit international américain[16].

Retour au Pérou et rédaction d’un essai sur une Fédération hispanoaméricaine

Il n’avait pas encore achevé cette mission, lorsqu’il reçut une lettre de Bolívar, dans laquelle celui-ci lui faisait part de sa décision de libérer définitivement le Pérou. Bolívar, préparant son entrée dans Lima, souhaitait mettre à profit les connaissances et l’expérience de Monteagudo, et le sollicita de prêter son concours à l’entreprise. Bien que la résolution législative ordonnant sa proscription fût toujours en vigueur, Monteagudo réagit positivement à la requête de Bolívar et retourna ainsi au Pérou en passant par Trujillo. Doté du grade de colonel, il prit part à la campagne finale de la guerre d’indépendance du Pérou et entra dans Lima à la suite de la victoire à la bataille d'Ayacucho du .

Monteagudo s’était construit une vision panaméricaniste de l’indépendance ; ayant participé aux révolutions indépendantistes du Río de la Plata, du Chili et du Pérou, et ayant en outre visité les nouveaux États indépendants de Panama et d’Amérique centrale, il acquit la conviction que toute l’Amérique hispanique devait se constituer en une seule nation. Sa vision enthousiasma Simón Bolívar, à tel point que l’unité hispanoaméricaine a été identifiée au rêve bolivarien. Bolívar engagea Monteagudo à concevoir les fondements institutionnels propres à concrétiser cette vision, et Monteagudo entreprit donc d’écrire ‒ sans pouvoir l’achever à cause de sa mort inopinée ‒ celle de ses œuvres qui passe pour être la plus remarquable : Ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispano-americanos y plan de su organización (litt. Essai à propos de la nécessité d’une fédération générale entre les États hispano-américains et plan de son organisation).

En 1826, quelques mois après la mort de Monteagudo, Bolívar convoqua le Congrès de Panama et y approuva la création d’un seul grand État hispanoaméricain, à l’exclusion de l’Argentine, du Chili, de l’Uruguay et du Paraguay. Cependant, les traités ne furent jamais ratifiés par les pays contractants, hormis la Grande Colombie, et la fédération hispanoaméricaine ne vit jamais le jour.

Il semble que la mort de Monteagudo ait porté un coup funeste à la concrétisation de ce projet. L’historien chilien Benjamín Vicuña Mackenna estime :

« Un homme grand et terrible conçut la colossale tentative d’alliance entre les républiques nouvellement nées, et il était le seul capable de conduire ce projet vers son ardu accomplissement. Monteagudo fut cet homme. Lui mort, l’idée de la Confédération américaine qui avait germé dans son puissant cerveau se délita par elle-même[27].

C’est au libertador de Colombie, Simón Bolívar, qu’a été attribuée la gloire d’avoir conçu l’important projet de réunir un congrès des Nations américaines, à l’instar de toutes les confédérations, si célèbres dans l’histoire, conclues par les Grecs anciens. Toutefois, l’impartialité commande de signaler que le premier à prôner ce projet véritablement grandiose fut le colonel Monteagudo, homme d’un tempérament très vigoureux et camarade du général San Martín lors de ses campagnes, celles mémorables du Chili et du Pérou[28]. »

Entre-temps, Monteagudo se livra derechef à un intense travail ministériel, une fois de plus de vaste portée, visible, en rupture complète, voire provocateur, entraînant les mêmes haines et inimitiés que par le passé.

Mort de Monteagudo

L’assassinat

Bernardo de Monteagudo mourut assassiné à Lima le , à l’âge de trente-cinq ans. Le crime eut lieu entre sept heures et demie et huit heures du soir, sur la place de la Micheo, située à l’extrémité nord de ce qui était alors la rue Belén (calle Belén), au dixième îlot (carré) de l’actuel Jirón de la Unión[29], l’une des rues principales de la Lima de cette époque, en face de l’aile sud de l’hôpital et couvent San Juan de Dios aujourd’hui démoli. La placette et le trottoir sur lequel il expira n’existent plus, mais l’endroit exact de sa mort peut être situé dans l’angle ouest de l’actuelle place San Martín, là où convergent les actuelles voies Pasaje Quilca, Avenida Colmena et Jirón de la Unión, en face de l’immeuble Giacoletti et du Théâtre Colón. Monteagudo venait de son domicile, sis Calle Santo Domingo (dans le deuxième îlot du Jirón Conde de Superunda) et se dirigeait vers la maison de sa maîtresse Juana Salguero[22].

Le corps resta sur les lieux des faits pendant une heure environ, personne n’osant s’en approcher, jusqu’à ce que les prêtres du couvent l’enlèvent et le placent dans une de leurs cellules[30]. C’est à proximité, sur les terrains intégrés aujourd’hui dans le square de la Plaza San Martín, qu’il fut finalement enterré[31].

Le cadavre fut trouvé gisant sur le trottoir, le visage tourné vers le sol, les mains crispées sur un énorme poignard fiché dans sa poitrine [32]. Le certificat de décès précise :

« La blessure est due à un instrument tranchant et celui-ci lui a traversé le cœur, l’arme ayant pénétré à l’endroit du mamelon gauche, laissant une ouverture d’un pouce et demi et de cinq ou six doigts de profondeur. »

— Ramón Castro, chirurgien ayant examiné le corps ce soir[33].

Bolívar, à peine eut-il appris le magnicide, qu’il se rendit personnellement le même soir encore au couvent San Juan de Dios, où il s’exclama :

« Monteagudo ! Monteagudo ! Tu seras vengé. »

— Simón Bolívar[22].

La vie de Montegudo avait été en péril dès l’instant où il était de retour à Lima. Le ministre Sánchez Carrión, l’un des principaux personnages suspectés d’avoir été les commanditaires du crime, était allé jusqu’à lancer un appel public à ce que tout citoyen quel qu’il fût tuât Monteagudo si celui-ci s’avisait jamais de regagner le Pérou, tout en lui garantissant l’impunité[34]. Dans une lettre à Santander, Bolívar lui fit part à propos de Monteagudo :

« Il est abhorré au Pérou pour avoir œuvré en faveur d’une monarchie constitutionnelle, pour son soutien à San Martín, pour ses réformes précipitées et pour son ton hautain quand il commandait ; cette circonstance le rend très redoutable aux yeux des actuels coryphées du Pérou, ceux qui m’ont demandé qu’au nom de Dieu je l’éloigne de leurs plages, parce qu’ils éprouvent pour lui une terreur panique. »

— Lettre de Bolívar à Santander du 4 août 1823.

De tous les mobiles évoqués dans cette lettre, le plus plausible est sans doute les « réformes précipitées ». Monteagudo avait été au Pérou l’incarnation même de la révolution, menant avec une énergie implacable le processus de transformation sociale le plus draconien qu’eût jamais connu le pays. La liberté des ventres, l’abolition dans corvées indigènes, l’égalité pour les noirs et les Indiens, constituaient autant d’offenses aux yeux des nantis, des exploiteurs et des privilégiés, et il n’y avait à cet égard aucune différence de point de vue entre créoles (criollo, Européen né aux Amériques) et Espagnols péninsulaires (c'est-à-dire nés en Espagne). La société péruvienne, qui était accoutumée à contempler l’esclavage et le massacre des peuples indigènes sans s’en émouvoir outre mesure, ne put assister sans compatir aux persécutions menées par Monteagudo contre les anciens potentats espagnols. La bonne société péruvienne l’accusait de crimes horribles et s’indignait de l’expulsion et du bannissement de nombreux notables espagnols, soupçonnés de comploter contre le nouveau régime et d’œuvrer au retour du vice-roi[35].

Monteagudo cependant était conscient du risque qu’il courait en revenant au Pérou en compagnie de Bolívar :

« Il était un condamné à mort, et il le savait. Mais il était résolu à affronter son destin tragique, sans subvertir sa qualité essentielle, celle de révolutionnaire à outrance. Et la révolution américaine se jouait, à ces moments-là, dans l’entourage de Simón Bolívar. »

— Pacho O'Donell[36].

Instruction judiciaire et condamnations

Le magnicide ébranla profondément la société peruvienne, et Bolívar, le soir même, se mêla de l’affaire, interdisant aux riverains du lieu de sortir de leurs maisons, faisant fermer les offices publics et ordonnant de mettre toutes les ressources nécessaires à la disposition des enquêteurs[37].

Il fut évident dès l’abord que le vol n’avait pas été le mobile du crime, comme l’attestait le fait que le cadavre gardait autour du doigt une bague en or, avait encore autour du cou la chaîne d’une montre en or de fabrication anglaise, et que la broche, sertie d’un saphir et de diamants, qui maintenait le foulard, n’avait pas été dérobée ; dans les poches se trouvaient six onces d’or et quelques pièces d’argent.

L’indice principal était le couteau, dont il fut constaté qu’il avait été affûté de fraîche date, raison pour laquelle il fut ordonné au plus haut niveau du gouvernement que fussent cités à se présenter aux autorités tous les barbiers de Lima, afin de déterminer si quelqu’un parmi eux reconnaissait l’arme homicide. Les barbiers se présentèrent le , et l’un d’eutre eux reconnut avoir affilé le couteau pour un homme noir, qui lui avait paru être porte-faix ou porteur d’eau, à la suite de quoi le gouvernement ordonna que « tous les domestiques et gens de couleur » eussent à se présenter dans les prochaines 24 heures pour être reconnus. Le lendemain dimanche , un gardien de nuit de quartier, Casimiro Granados, déclara que les jours précédents, le « basané Candelario Espinosa » avait été trois fois dans la pulpería (boutique vendant aliments et objets d’usage courant) d’Alfonso Dulce sise Calle de Gremios (quatrième îlot du Jirón Callao), et précisa que le jour du crime, Espinosa y avait été vers les 7 heures du soir, accompagné d’un « cuisinier zambo de la maison de Francisco Moreira », et avait demandé de bonne foi une demi-bouteille d’eau-de-vie, et comme le tenancier de la pulpería la lui refusait, avait alors menacé celui-ci en exhibant un couteau et un pistolet, et criant que « lui aurait de l’argent pour les taureaux ». Ce même dimanche dans la matinée, Espinosa était retourné dans la pulpería pour demander qu’on lui gardât son pistolet pendant que lui irait se présenter aux enquêteurs, ainsi que le gouvernement l’avait ordonné. Finalement, quand on lui montra l’arme du crime, le gardien de nuit reconnut que c’était là le même couteau que celui qu’avait brandi Espinosa[38].

Le dimanche furent mis en détention Candelario Espinosa et Ramón Moreira, qui tous deux avouèrent d’emblée leur culpabilité dans le crime et furent finalement condamnés, l’un, Espinosa, à la peine capitale, l’autre, Moreira, à 10 ans d’emprisonnement, sentences confirmées par la Cour suprême, dont faisaient partie Fernando López Aldana, José de Armas et Manuel Villanueva.

En même temps, le jugement reconnut innocents Francisco Moreira y Matute ‒ propriétaire de l’esclave Ramón Moreira ‒, Francisco Colmenares et José Pérez, dénoncés par Ramón Moreira comme les commanditaires[39].

Cependant, les peines prononcées ne furent pas exécutées, par suite d’une décision privée de Bolívar prise après un entretien en tête-à-tête avec l’assassin. Le , Bolívar, seule fois où il fît jamais usage de son statut de dictateur, commua la peine de mort d’Espinosa en une peine de 10 ans de détention, et celle de Moreira à 6 ans, et les deux hommes furent emmenés à la forteresse de Chagres, au Panama[22].

Exécutants et commanditaires

Il n’y a pas de doute que les auteurs matériels du meurtre furent Candelario Espinosa et Ramón Moreira. Tous deux avaient été reconnus par des témoins, étaient passés aux aveux et purent donner des détails sur les faits. Tous les historiens s’accordent sur ce point.

Candelario Espinosa avait 19 ans au moment des faits, avait été soldat dans l’armée royaliste et s’était, après le triomphe patriote, voué à l’office de scieur de bois. Ramón Moreira était esclave et cuisinier de Francisco Moreira y Matute, un des fondateurs, conjointement avec Monteagudo, de la Sociedad Patriótica de Lima.

Le tribunal condamna aussi José Mercedes Mendoza, mais en considérant sa peine accomplie par son temps d’incarcération avant la sentence[40].

La question des auteurs intellectuels du meurtre de Monteagudo est restée entourée de mystère et de contradictions, et fait l’objet de débats entre historiens et d’exploitations littéraires.

Au début, Candelario Espinosa assura, y compris sous la torture, que personne ne l’avait chargé de tuer Monteagudo et que son unique mobile avait été le vol[41]. Cette déposition est cependant en complète contradiction avec le fait que Monteagudo n’avait pas été dépouillé, quoique portant sur lui une broche ornée de diamants, une montre en or et des pièces d’argent[32]. Par la suite, Espinosa modifia sa déclaration, et incrimina comme commanditaires Francisco Moreira y Matute, José Francisco Colmenares et José Pérez, pour se dédire à nouveau avant l’audience[42].

Francisco Moreira y Matute était le propriétaire de l’esclave Ramón Moreira, complice d’Espinosa dans le crime, et avait été membre de la Liga Patriótica de Lima, dirigée par Monteagudo. José Francisco Colmenares était membre de la loge républicaine secrète, qui avait à sa tête Sánchez Carrión, lequel avait été à l’origine du renversement de Monteagudo en 1822 et avait appelé le peuple à l’assassiner s’il lui prenait l’idée de revenir au Pérou. José Pérez, originaire de Guayaquil, était portier du Cabildo et boulanger, et possédait un poignard identique à celui utilisé pour tuer Monteagudo[22].

Les éléments du procès cependant prouvèrent que Moreira, Colmenares et Pérez n’étaient pas impliqués dans l’assassinat, en foi de quoi ceux-ci furent finalement acquittés[39]. Formellement, par conséquent, le jugement ainsi rendu n’identifie ni ne condamne aucun auteur intellectuel de l’assassinat.

Entretien de Bolívar avec l’assassin

Dès le début de l’instruction, Candelario Espinosa fut tenté de révéler la paternité intellectuelle du crime moyennant la promesse que sa peine de mort serait commuée [43]. Toutefois, Espinosa prétendit d’abord que son intention avait seulement été de voler la victime, affirma ensuite que le crime avait été commandité par Moreira y Colmenares, pour enfin se dédire encore et revenir à désigner le vol comme seul mobile. Ces dépositions furent faites dans un climat de menaces et de tortures.

C’est dans ce contexte que le condamné offrit de dire la vérité sur les commanditaires, mais seulement à Simón Bolívar, personnellement et seul à seul. Le tête-à-tête eut lieu le , et aucune information ne fut jamais livrée officiellement sur ce qui s’y passa. Dans la suite, Bolívar ordonna que les condamnés Espinosa et Moreira fussent transférés en Colombie (actuel Panama), si bien que la peine de mort prononcée contre le premier ne fut jamais exécutée.

L’hypothèse Sánchez Carrión

L’hypothèse selon laquelle le ministre José Sánchez Carrión fut le commanditaire de l’assassinat de Monteagudo s’est consolidée depuis comme l’une des plus probables, sur la base en particulier de la declaration du général Tomás Mosquera, président de la Colombie, qui était à ce moment-là chef d’état-major de Bolívar.

De nombreuses années après les faits, Mosquera raconta ce qui s’était passé lors de la rencontre entre Bolívar et Espinosa et indiqua la signification à donner aux événements qui se produisirent dans le sillage de ladite rencontre. Selon Mosquera, Espinosa aurait avoué qu’il avait assassiné Monteagudo sur instruction du ministre José Sánchez Carrión, lequel l’aurait rétribué pour cette mission de 50 doblones de quatre pesos en or[16] - [22].

Mosquera expliqua d’autre part que Bolívar aurait réagi à ces révélations en ordonnant d’empoisonner Sánchez Carrión, qui effectivement mourut d’une affection étrange peu de jours après, le , sans que les médecins aient pu établir un quelconque diagnostic. L’assassin de Sánchez Carrión, un général nommé Heres, aurait été à son tour assassiné sur ordre de Bolívar, pour éviter que rien ne filtrât au-dehors. Enfin, Bolívar suspendit l’exécution de Espinosa et fit transférer vers la Colombie les deux assassins de Monteagudo[16] - [22] - [44].

Autres commanditaires possibles

Vidaurre, dans une communication à Bolívar, laquelle a paru dans Suplemento a las cartas americanas, écrivit :

« Monsieur : une main puissante dirigea le poignard de cet assassin, j’aurais découvert cela lors même que je m’en serais occupé tout seul. Le noir emportera le secret dans l’éternité. »

— Lettre de Manuel Lorenzo de Vidaurre à Simón Bolívar.

San Martín, dans une lettre écrite en 1833 et adressée à Mariano Alejo Álvarez (et publiée dans le Boletín del Museo Bolivariano de Lima en 1930), déclara s’être efforcé d’interroger autant de personnes qu’il lui fut possible à propos de ce meurtre et d’en avoir obtenu des versions contradictoires :

« …il y a une question à laquelle, depuis des années maintenant, je désirerais avoir une réponse véridique, et nul autre que vous ne peut me la donner avec des données plus positives, étant donné votre caractère et la position de votre emploi. Il s’agit de l’assassinat de Monteagudo : il n’y a pas une seule personne, qu’elle vienne du Pérou, du Chili ou de Buenos Aires, que je n’aie interrogé à propos de l’affaire, mais chacune m’a donné une version différente ; les uns l’attribuent à Sánchez Carrión, les autres à quelques Espagnols, un autre encore à un colonel jaloux de sa femme. Quelques-uns disent que ce fait est recouvert d’un voile impénétrable, et enfin, il n’est jusqu’à Bolívar lui-même qui n’ait pas échappé à cette inique imputation, celle-là d’autant plus grossière que Bolívar, en plus d’être, de par son caractère particulier, incapable d’une telle bassesse, il lui était loisible, à supposer que la présence d’un Monteagudo lui eût été embarrassante, de l’éloigner de son entourage, sans avoir à recourir à un crime, qui dans mon opinion ne se commettent (sic) pas sans un objet particulier[45]. »

D’autres instigateurs possibles étaient un groupe de partisans des Espagnols, enhardis par la nouvelle de l’arrivée prochaine d’une escadre royaliste à Callao supposément venue se porter au secours de José Ramón Rodil y Campillo, et travaillés par leur haine à l’encontre du ministre de San Martín qui leur avait tant nui. C’est d’ailleurs dans ce sens que s’exprima pendant un temps l’assassin lui-même. Simón Bolívar écrivit à Santander le , en exposant en quelque sorte la même version :

« Cet événement doit avoir une origine très profonde ou très haute. Les assassins sont en prison et désignent deux personnes appartenant aux hautes sphères de ce pays. Je crois pour ma part que ceci peut avoir eu sa source dans les intrigants de la Sainte-Alliance que nous entourent ; parce que l’objectif ne devait pas être de tuer seulement Monteagudo, mais également moi et les autres chefs. »

— Lettre de Bolívar à Santander du 9 février 1825.

Il a pu s’agir enfin d’une vengeance pour motifs privés ou domestiques, ou (très improbablement) d’un assassinat ayant le vol pour mobile, comme le crurent Tomás de Heres, Daniel Florencio O'Leary et le colonel Belford Wilson, aide de camp du Libertador.

La dépouille de Monteagudo

Monteagudo fut enterré au couvent San Juan de Dios le dimanche , sans laisser de fortune personnelle. Le couvent fut démoli entre 1848 et 1851, et sur son emplacement fut construit l’homonyme gare de chemins de fer, la première du Pérou. À l’heure actuelle, le terrain est occupé par la place San Martín, aménagée dans la décennie 1910.

En 1878, il fut décidé d’exhumer ses restes et de les placer dans un mausolée. En 1917, la dépouille de Monteagudo fut transportée en Argentine, au cimetière de Recoleta de Buenos Aires, dans la section no 7, lieu où il avait été disposé que reposeraient désormais ses restes. À l'heure actuelle, ceux-ci se trouvent dans la partie centrale dudit cimetière, à l’intérieur du mausolée du lieutenant-général Pablo Riccheri, sur la face postérieure duquel, à la droite de la porte d’entrée, a été apposée une petite plaque portant l’inscription « Ci-gisent les restes du Dr Bernardo de Monteagudo ». La question du lieu de sépulture de Monteagudo, qui est liée à la question de sa nationalité et du droit qui en découle pour tel pays de veiller sur ses reliques, est l’objet d’un contentieux entre l’Argentine, la Bolivie et le Pérou[46] - [47].

À l’occasion du rapatriement des restes de Monteagudo en Argentine, il fut décidé de créer un monument en son hommage, dont on confia la conception au sculpteur allemand Gustav Eberlein et qui fut ensuite posé sur la Plazoleta Pringles, dans le quartier Parque Patricios, au carrefour de la Avenida Caseros et de la rue Monteagudo, là ou précisément prend son origine la rue nommée en son honneur dans le centre-ville de Buenos Aires.

Une figure historique controversée

La figure de Monteagudo continue d’être l’objet de controverses politiques et historiques. D’une part, sa passion, son engagement en faveur de la cause de l’indépendance et sa détermination à prendre des décisions draconiennes dans un contexte révolutionnaire lui valurent des éloges.

Mais d’autre part, on le taxa de couardise pour avoir fui vers Mendoza dès le premier revers subi par San Martín à la bataille de Cancha Rayada[48], et il fut qualifié de monstre de cruauté (monstruo de la crueldad)[49], pour avoir été l'artisan de politiques violentes, d’un terrorisme d’État s’apparentant à la Terreur ; en qualité de membre de gouvernements de pays devenus indépendants de l’Espagne, il prit des mesures criminelles à l’encontre d’individus d'Amérique du Sud pour cela seul qu’ils étaient espagnols ‒ il fit ainsi déporter près de dix mille civils, à l’effet de renforcer la stabilité politique des nouveaux États indépendants en cours d’édification[50]. Gabriel-Pierre Lafond et William Bennet Stevenson le décrivent comme un personnage « sanguinaire »[51]. Il a été associé à plusieurs crimes de sang, tels que le massacre de prisonniers espagnols dans le préside de San Luis, ou l’assassinat de l’indépendantiste chilien Manuel Rodríguez, ou encore la mort de José Miguel Carrera[52].

Les deux portraits de Monteagudo : l’authentique et l’apocryphe

Une certaine image du visage de Monteagudo, fruit d’une reconstitution hasardeuse due à l’historien argentin Mariano Pelliza, premier biographe de Monteagudo, s’est répandue dans le public. Pelliza, qui se proposait de publier un ouvrage en deux tomes intitulé Monteagudo, su vida y sus escritos. Tomo II (1816 - 1825), mais se trouvait confronté au fait qu’il n’existait alors aucun portrait connu de Monteagudo, entreprit d’en reconstruire un. Après avoir recueilli le témoignage du général Gerónimo Espejo, ancien combattant de l’armée des Andes, qui lui assura que Monteagudo ressemblait au docteur Bernardo Vera y Pintado (1780-1827), juriste et homme de lettres argentin qui œuvra longtemps au Chili, Pelliza sollicita le dessinateur Henri Stein de réaliser sur la foi de ces données un portrait présumé de Monteagudo, en prenant pour base le visage de Vera y Pintado, moyennant quelques modifications. Ce portrait fut inséré dans la première biographie de Monteagudo, parue en 1880, et a passé depuis lors, et continue de passer encore aujourd’hui, pour sa figure véritable[53].

Quelques décennies plus tard, un autre biographe argentin de Monteagudo, le tucuman Estratón J. Lizondo (1889-1966), découvrit au domicile d’un parent et collègue la copie, demeurée inconnue jusque-là, d’un portrait supposément authentique qui aurait été exécuté en à Panama, en présence du modèle, par un artiste dont le nom s’est perdu. Ce portrait de 1822, qui montre Monteagudo élégamment vêtu dans son costume de ministre, arborant ses décorations de combattant de Carabobo, Cartagène et Bomboná, décernées par les autorités de Panama, aurait été plus tard transporté à Lima, où le peintre V.S. Noroña aurait confectionné ladite copie en 1876. Celle-ci, après avoir passé par divers propriétaires, fut acquise par un militaire péruvien, le colonel Bernales, qui en fit cadeau à Lizondo Borda en 1926. Ensuite, Estratón Lizondo inclut dans sa biographie de Monteagudo, publiée en 1943, une photographie en noir et blanc, de qualité moyenne, de ce tableau[53].

Références

- Nous disons argentin, eu égard au fait qu’il naquit sur le territoire de l’actuelle Argentine. Mais Monteagudo joua un rôle éminent dans le roman national aussi bien de la Bolivie, du Pérou et du Chili, que de l’Argentine, et sa figure est revendiquée pareillement (et partiellement) par tous ces pays.

- Javier A. Garín, El discípulo del diablo, p. 20.

- Estudios sobre la América, par Gil Gelpi y Ferro

- (es) Carlos Páez de la Torre (h), « El padre del doctor Monteagudo », La Gaceta de Tucumán, (consulté le )

- Javier A. Garín, El discípulo del diablo, p. 21.

- Morote, Herbert. Bolívar, Libertador y enemigo del Perú. Lima: Jaime Campodónico, 2007, p. 136.

- (es) Felipe Pigna, « Bernardo de Monteagudo », El Historiador (consulté le )

- Selon Javier A. Garín, un des exemples les plus artificieux de son habileté dans l’imposture, vile adulation de la monarchie, où le roi d’Espagne était présenté dans un cadre idyllique, assis sur son trône, où il recevait sa splendeur de la divinité elle-même. Cette grossière apologie, d’une grande lourdeur de style, était une parodie manifestement destinée, selon Garín, à flagorner ses examinateurs. Cf. Javier A. Garín, El discípulo del diablo, p. 29.

- Javier A. Garín, El discípulo del diablo, p. 26.

- Villareal Brasca, p. 286.

- (es) Enrique Williams Álzaga, Álzaga 1812, Buenos Aires, Emecé,

- Amorina Villareal Brasca, Bernardo de Monteagudo. Un americano revolucionario singular, p. 288.

- Manuel Rodríguez fut arrêté et ensuite assassiné à Tiltil pendant son transfert vers un deuxième centre de réclusion. Le fait fut relaté officiellement comme résultant d’une tentative de fuite. Cependant, lors d’une instruction judiciaire ultérieure, les protagonistes de ces faits avouèrent que l’ordre leur avait été donné de tuer Rodríguez. Le capitaine du bataillon chargé d’escorter le détenu, José Miguel Benavente, confessa que l’ordre de le tuer avait été donné par Bernardo O'Higgins et Antonio González Balcarce (réf.: Miguel Luis Amunátegui Aldunate (es), La dictadura de O'Higgins, Santiago : Impr. Litogr. i Encuadernación Barcelona, 1914). Pour sa part, le lieutenant Antonio Navarro, auteur matériel du coup de feu, révéla que Monteagudo était celui qui lui avait personnellement ordonné l’extermination de Rodríguez : « ... qui s’intéressait avec exactitude à cette mission (...) l’extermination du colonel don Manuel Rodríguez, pour être bénéfique à la tranquillité publique... »|Antonio Navarro (réf.: Confesión Judicial, 15 mars 1823

- Justo Abel Rosales, Los restos de Manuel Rodríguez, Recopilación de todas las piezas que componen el expediente formado por el comité popular para identificarlos, Imprenta B. Vicuña Mackenna, p. 57, Santiago, 1895.)

- Cf. Carlos A. Romero : Primer mariscal del Perú, El Comercio, 28 juillet 1921.

- (es) Pacho O'Donell, Monteagudo, la pasión revolucionaria, Buenos Aires, Planeta, (lire en ligne)

- Vicente Osvaldo Cutolo, Nuevo diccionario biográfico argentino (1750-1930), Editorial Elche, 1968.

- Enrique Udaondo, Diccionario biográfico argentino, Institución Mitre, 1938.

- (es) Rufino Blanco-Fombona, Biblioteca Ayacucho, , 604 p. (lire en ligne), p. 576.

- (es) Cristián Guerrero Lira, « La Propaganda Monarquista en el Gobierno de San Martín en el Perú », Revista de Estudios Históricos, Université du Chili, vol. 3, no 1, (lire en ligne, consulté le )

- Rizzo Patrón Boylan, Paul (2001), Las emigraciones de los súbditos realistas del Perú hacia España durante la crisis de la Independencia, dans O'phelan Godoy, Scarlet (dir.) : La Independencia del Perú. De los Borbones a Bolívar, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú (Instituto Riva Agüero), p. 427.

- (es) Ricardo Palma, Mis últimas tradiciones peruanas, Barcelone, Maucci, , « Bolívar, Monteagudo y Sánchez Carrión (Estudio histórico) »

- Juan Carlos Páez de la Torre, « Una visión sobre Monteagudo », Tucumán, La Gaceta, (consulté le )

- Manuel Ravest Mora, Manuelita, la amante revolucionaria de Simón Bolívar, Madrid, Turner, (lire en ligne) Lettre de Simón Bolívar à Santander, 4-I-1823, cité également dans Echagüe, 1950, p. 14.

- Horacio Rodríguez Plata et Juan Camilo Rodríguez, Escritos Sobre Santander, Bogota, Biblioteca de la Presidencia de la República de Colombia, (lire en ligne), p. 6

- Javier A. Garín, El discípulo del diablo, p. 272.

- Cité par O'Donell

- Le Mexicain José María Tornel, également cité par O'Donell, abonde dans le même sens

- Depuis sa fondation et jusqu’à 1862, les rues de Lima portaient, à chaque îlot (carré) qui les bordait, un nom différent. La calle Belén était le nom du dixième des onze îlots qui flanquaient la rue nommée aujourd’hui Jirón de la Unión, en comptant à partir de son amorce près du Puente de Piedra sur le fleuve Rimac.

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne), p. 170

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne), p. 174

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne), p. 172

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne), p. 171

- (es) Pacho O'Donell, Monteagudo, la pasión revolucionaria, Buenos Aires, Planeta, (ISBN 950-74-2637-X, lire en ligne), chap. 18

« (José Faustino Sánchez Carrión) était la même personne qui avait publié dans sa revue El Tribuno, alors que Monteagudo avait déjà été expulsé du Pérou : « Tout républicain peut se dire à présent : Depuis que Monteagudo est tombé, je ne sens plus la montagne qui m’oppressait ! ». De même, il appelait à l’exécuter « sans responsabilité aucune, si une imprudence ou son mauvais caprice devait le conduire à nouveau sur nos côtes ». »

- Javier A. Garín, El discípulo del diablo, p. 289.

- (es) Pacho O'Donell, Monteagudo, la pasión revolucionaria, Buenos Aires, Planeta, (ISBN 950-74-2637-X, lire en ligne), chap. 18

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne), p. 171-172

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne), p. 173-174

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne), p. 185-186

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne), p. 185

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne), p. 175-176, 184

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne), p. 184

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne), p. 176

- J. Garín, El discípulo del diablo, p. 295.

- Cité par J. Garín, El discípulo del diablo, p. 294-295.

- (es) Alfonso Reyes, Obras Completas (tome VII), Mexico, Fondo de Cultura Económica, (lire en ligne), p. 171

- (es) José Manuel Eizaguirre, Los restos de Bernardo Monteagudo en Buenos Aires (3 volumes, Buenos Aires, J. Weiss y Preusche, , 1re éd.

- Anales históricos de la revolución, de la América Latina, par Carlos Calvo, 1865.

- Estudios sobre la América, par Gil Gelpi y Ferro

- Historia de la revolución de la República de Colombia, par Restrepo

- Twenty years' residence South America, par William Bennet Stevenson Traduit en esp. dans les Memorias de García Camba

- José Miguel Carrera, troisième édition, Pedro Lira Urquieta

- "El verdadero rostro de Monteagudo"

Sources

Argentines :

- (es) Mariano De Vedia y Mitre, La vida de Monteagudo, vol. 3 tomes, Buenos Aires, Kraft, , 1re éd.

- (es) Echagüe, Monteagudo, una vida meteórica, vol. 3 tomes, Buenos Aires, , 1re éd., Juan Pablo

- (es) José Manuel Eizaguirre, Los restos de Bernardo Monteagudo en Buenos Aires, vol. 3 tomes, Buenos Aires, J. Weiss y Preusche, , 1re éd.

- (es) Juan María Gutiérrez, Biografía de Bernardo de Monteagudo, Wikisource,

- (es) Oriel Menéndez, Bernardo Monteagudo : Actitudes e ideas de un gran revolucionario, Buenos Aires, Ebro,

- (es) Pacho O'Donell, Monteagudo, la pasión revolucionaria, Buenos Aires, Planeta, (ISBN 950-74-2637-X, lire en ligne)

- (es) Mariano Pelliza, Monteagudo, su vida y sus escritos. Tome II (1816 - 1825), Buenos Aires,

- (es) Garín, Javier Adrián, El discípulo del diablo: vida de Monteagudo, ideólogo de la unión sudamericana, éd. Dunken, Buenos Aires 2013, p. 272 (ISBN 978-987-02-6556-6).

Chiliennes :

- (es) Antonio Íñiguez Vicuña, Vida de Don Bernardo Monteagudo, Santiago du Chili, Imprenta Chilena, (lire en ligne)

Péruviennes :

- (es) Historia de la República del Perú, Jorge Basadre Grohmann, Empresa Editora El Comercio, Lima, 2005, (ISBN 9972-205-62-2) (Obra completa), (ISBN 9972-205-63-0) (volume I).

- (es) Bolívar Libertador y Enemigo no 1 del Perú, Herbet Morote, Lima: Jaime Campodónico, 2007, (ISBN 978-9972-729-60-7).

- (es) Ricardo Palma, Mis últimas tradiciones peruanas, Barcelone, Maucci, , « Bolívar, Monteagudo y Sánchez Carrión (étude historique) »

- (es) Pablo Ortemberg, « El odio a Bernardo Monteagudo como impulsor del primer gobierno autónomo en el Perú », dans Claudia Rosa Lauro, El odio y el perdón en el Perú. Siglos XVI - XXI, Lima, Fondo éditeur PUCP, , 1re éd. (ISBN 9789972428999)

Autres :

- (es) Máximo Soto Hall, Monteagudo y el ideal panamericano, Buenos Aires, Tor, , 1re éd.

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (es) Felipe Pigna, « Bernardo de Monteagudo », site El Historiador (biographie sommaire de Monteagudo),

- (es) Jorge Siles Salinas, « Bernardo Monteagudo (dans Diccionario Biográfico Español) », Madrid, Académie royale d'histoire, (consulté le )