Mita (Inca)

La mit'a (ˈmɪˌtʼa, dans la transcription de l’API[1] - [2]) était, dans l’empire Inca, un système rotatif de prestations de travail obligatoires auquel était périodiquement assujetti tout homme valide âgé entre 15 et 50 ans. Cette façon de corvée seigneuriale s’inscrivait dans le cadre de projets d’intérêt général, tels que la construction de routes, le labour des champs impériaux etc. Si le travail s’effectuait à titre gracieux, le mitayo (le corvéable, l’assujetti à la mita) était néanmoins récompensé par l’empereur sous forme de festivités et de l’octroi de biens à la région d’origine des mitayos, et la famille de ceux-ci étaient pris en charge par la communauté pendant leur absence. Par ailleurs, ce système était régi d'une certaine manière sous l'ère inca par une éthique de « réciprocité positive »[3], car une bonne partie de ce travail communautaire contribuait en fait au bien commun (travaux de voirie, constitution de réserve de nourriture pour pallier l'éventualité d'une famine, etc.), et ressortissait plus à l’économie coopérative qu’au servage, même si ce travail n'était pas toujours librement consenti.

Dans le sillage de la conquête espagnole du Pérou, le système fut repris par l’administration coloniale à partir de la seconde moitié du XVIe siècle comme un moyen de s’assurer une main-d’œuvre bon marché et permanente ; intégré dans le système de l’encomienda, la mita fut considérablement renforcée, en ce sens que les tours de rôle se succédaient plus rapidement, que les conditions de travail s’étaient endurcies (salaire insuffisant, absence de filet de sécurité pour les familles etc.), que les prestations se faisaient principalement au bénéfice d’intérêts privés, et que, au contraire de l’ère inca, la mita minière y occupait désormais une place centrale. Les abus que les colons faisaient de la mita eurent pour effet de dépeupler certaines zones et provoquèrent des fugues, voire çà et là des révoltes indiennes. Une législation de protection du travailleur indigène, promulguée par le roi Philippe III au début du XVIIe siècle, ne fut guère appliquée. La mita sera finalement abolie par les Cortes espagnoles en 1812.

Dans l’empire Inca

Objectifs de la mita

Dans l’Empire inca, la mit’a était une sorte de tribut dû au gouvernement inca et payable sous forme de prestations de travail, autrement dit une corvée seigneuriale. L’accomplissement de travaux d’utilité publique dans le cadre de projets publics, tels que la construction du vaste réseau routier inca, était obligatoire, de même d’ailleurs que le service militaire.

Tout citoyen en état de travailler était requis de le faire pendant un nombre déterminé de jours par an (le sens premier du mot mit’a est tour régulier ou saison). Souvent, en raison de la richesse de l’Empire inca, une famille d’agriculteurs n’avait besoin, pour pourvoir à sa propre subsistance, de travailler que 65 jours par an à la ferme ; le reste de l’année pouvait être entièrement consacré à la mit’a.

Les Incas s’appuyaient, pour développer et consolider leur empire, sur un système préexistant comportant non seulement l’échange de prestations de travail à travers la mit’a, mais aussi l’échange d’objets de culte religieux appartenant aux peuples qu’ils avaient intégrés dans leur empire. Ces échanges servaient aux Incas à s’assurer la loyauté des peuples par eux conquis. Dans ce cadre, les huacas (objets ou lieux de vénération) et pacarinas (lieux d’origine et de séjour des ancêtres) devinrent non seulement d’importants centres d’un culte ainsi rendu commun, mais aussi des foyers d’unification d’un empire ethniquement et linguistiquement hétérogène, conférant une unité et une citoyenneté à des peuples géographiquement éloignés les uns des autres. Il en résulta finalement un réseau de pèlerinage englobant l’ensemble de ces divers sanctuaires, à l’usage des populations autochtones de l’empire, et ce avant l'introduction du catholicisme.

Fonctionnement

Dans le cadre de ce système, chaque homme travaillait pour le gouvernement durant un certain laps de temps. La population était alors employée à l’aménagement de routes, à la construction de monuments, de ponts et de demeures à l’usage de l’Empereur et des nobles, au travail des champs autour des temples et sur les terres de l’Empereur, et également, mais beaucoup plus rarement, à l’exploitation des mines. La construction d’un vaste réseau routier et d’ouvrages d’art ne fut possible en partie que grâce à la mise en œuvre de la mit’a par les Incas. Conformément à la loi inca, ce travail s’effectuait à titre gracieux, et toute personne était tenue, lorsqu’était arrivé son tour de rôle, de rejoindre l’un des chantiers publics fonctionnant selon le système de la mit’a. Un arrangement de type communal, propre à satisfaire aux besoins élémentaires, fut mis en place pour prendre en charge la famille de ceux ayant dû s’absenter pour leur tour de mit'a.

Toutes les personnes de sexes masculin étaient, à partir de l’âge de quinze ans et jusqu’à l’âge de 50 ans, requis de participer à la mit'a et d’effectuer obligatoirement des travaux d’intérêt public. Toutefois, la loi inca était souple quant au temps qu’une personne devait passer à travailler pendant son tour de rôle à la mit’a. Des superviseurs étaient chargés de veiller à ce que la personne, une fois sa tâche accomplie à la mit'a, disposât toujours de suffisamment de temps pour s’occuper de ses propres terres et de sa famille.

La construction de ponts et d’oroyas (navires de guerre) relevait de la responsabilité des groupes ethniques locaux, lesquels divisaient le travail selon le système particulier de la mit’a, en subdivisant la population en hanan et urin ou en ichuq (ichoc) et allawqa (allauca) (resp. haut et bas, gauche et droite). Sous le régime des vice-royautés espagnoles, la méthode andine de répartition des obligations de travail entre les groupes ethniques fut maintenue, ce qui permit de poursuivre l’entretien de ces ouvrages publics[4].

Dans le monde andin, l’ensemble des travaux publics était ainsi accompli selon un système de rotation, que ce soit pour entretenir les tambos (relais routiers), les chaussées, les ponts ou pour garder les entrepôts, ou pour accomplir d’autres tâches de cet ordre. Les artisans jouissaient d’un statut spécial dans l’État inca et étaient dispensés de participer à la mit’a agricole et à la mit'a militaire[5]. La mit'a agraire était distincte de la mit’a de pêche, aucun de ces deux groupes ne s’immisçant dans les occupations de l’autre. Dans la seigneurie chincha, les marins-pêcheurs étaient au nombre de 10 000, et partaient au large à tour de rôle, passant le reste du temps à boire et à danser. Les Espagnols les critiqueront comme des paresseux et des ivrognes, parce qu’ils ne prenaient pas la mer quotidiennement et tous à la fois. La mit’a militaire prélevait ses effectifs dans les ayllus et les appelait à servir dans les forces armées de l’État. La mit'a minière était également organisée au niveau de l’ayllu, c’est-à-dire sous l’autorité du seigneur local, et, en dernière instance, de l’État.

L’empereur inca rétribuait ces prestations par des fêtes et des biens qu’il distribuait à certaines occasions déterminées. Si la mit’a inca ne comportait pas le versement d’un salaire, les mitayos en contrepartie étaient logés et nourris par l’État pendant leur tour de travail et l’Inca récompensait les efforts des mitayos en offrant des services et des biens à leur ayllu d’origine[6].

Le concept de mit'a a une portée qui va au-delà d’un simple système d’organisation du travail. Il comporte une certaine conception philosophique andine de l’éternel retour. La constellation des Pléiades, appelée cabrillas (« chevrettes ») par les Espagnols, était connue sous le nom d’unquy (vocable quechua signifiant maladie, hispanisé en oncoy) pendant la mit’a de la saison des pluies, et de qullqa (qui désigne en quechua l’entrepôt) pendant la saison des récoltes et de l’abondance. Les saisons étaient divisées en mit’a sèche et en mit’a humide. La mit’a diurne succédait à la mit’a nocturne selon une répétition qui reflétait une ordonnance du temps conceptualisée par les Indiens comme un système d’organisation cyclique de l’ordre et du chaos[7].

Catégorisation des terres

Sous l’ère inca, la majorité des gens était dépendants de la mise en culture de leur terre. Les champs de l’empire étaient divisés en quatre catégories : le champ du Temple, de l’Empereur, des Kurakas (gouverneurs), et du Peuple. Les champs du Peuple appartenaient aux malades, aux veuves, aux vieillards et aux épouses de soldat.

Au début des labours, les gens commençaient à travailler d’abord dans les champs des veuves, des malades et des épouses de militaires, sous la surveillance des superviseurs de village, avant de s’affairer dans leurs propres champs. Ensuite, ils se mettaient à l’ouvrage dans les champs des Temples et des Kurakas, puis, enfin, dans les champs de l’Empereur. Quand ils travaillent dans les champs impériaux, ils s’habillaient de leurs meilleurs vêtements, et hommes et femmes psalmodiaient des chants de louange à l’Inca.

Lorsque les hommes étaient partis à la guerre, un certain nombre de personnes requises par la mit’a devaient se charger de cultiver les terres des absents. De cette façon, les soldats pouvaient se rendre au combat en ayant leurs champs et leur famille pris en charge et protégés, disposition propre à renforcer la loyauté et l’application du soldat inca.

Système de réinstallation mitma

On se gardera de confondre la mit’a, système tournant de corvées communales, avec la politique délibérée des autorités incas consistant à déplacer et réinstaller des groupes de population, et désignée en langue quechua par le terme mitma (mitmaq signifiant personne extérieure ou nouveau venu) ou par sa forme hispanisée mitima (mitimaes au pluriel). Cette pratique consistait à transplanter des communautés entières de personnes d’appartenance culturelle inca et de les fixer comme colons dans les territoires habités par des peuples fraîchement conquis et incorporés dans l’Empire. L’objectif était de disperser des sujets incas loyaux à travers tout l’Empire afin de limiter le risque de rébellions localisées.

Sous la domination espagnole

Après la conquête espagnole, les vice-rois du Pérou (puis du Río de la Plata, après la création de cette vice-royauté en 1776, dont le Haut-Pérou, correspondant grosso modo au territoire de la Bolivie actuelle, allait désormais faire partie) s’emparèrent du système de la mit’a, mais lui donnèrent un autre sens, d’abord en ne rétribuant plus le mitayo par des festivités et la distribution de biens, et en négligeant de donner au mitayo des moyens de subsistance suffisants, ensuite en mettant la mita principalement au service d’intérêts privés. Francisco de Toledo, vice-roi du Pérou entre 1569 et 1581, fut chargé en 1574 de mettre en œuvre cette formule, qui prévoyait la mobilisation permanente de milliers de mitayos, sommés d’abandonner, souvent accompagnés de leur famille, leurs propres activités agricoles, et contribuait ainsi au dépeuplement de grandes portions du territoire. Il existait à l’époque coloniale différents types de mita : celle agraire (dans les domaines agricoles, les haciendas), celle urbaine (en vue de la construction de bâtiments dans les villes), celle de tambo (relative aux ponts, routes et établissements d’hébergement sur le réseau routier), celle dite obrajera (dans les ateliers de fabrication, notamment de tissage), entre autres ; cependant la plus importante était la mita minière, liée à la production d’argent et de mercure. Ces prestations s’effectuaient selon un tour de rôle et étaient assorties d’une rémunération[6].

Sous Francisco de Toledo, les communautés indiennes étaient requises de fournir à tout moment un septième de leur main-d’œuvre masculine pour les besoins des travaux publics, de l’activité minière et de l’agriculture. Le système finit par imposer un fardeau intolérable aux communautés incas et les abus étaient monnaie courante. À la suite de doléances et de révoltes, de nouvelles lois furent adoptées par le roi Philippe III, mais n’eurent qu’un effet limité. Il est à noter que la mita au sens inca et au sens espagnol servait des buts différents. La mita inca avait été conçue pour pourvoir au bien public, notamment l’entretien des routes et des ingénieux réseaux d’irrigation et les systèmes de récolte, tâches qui impliquaient une coordination intercommunautaire du travail[8]. La plupart des sujets incas accomplissaient leurs obligations de mita dans leurs propres communautés ou à proximité, souvent dans l’agriculture ; les corvées dans les mines en revanche étaient extrêmement rares[9]. La mita espagnole au contraire fournissait une main-d’œuvre supplétive au bénéfice d’intérêts miniers privés et de l’État espagnol, ce dernier utilisant les recettes fiscales issues de la production d’argent en grande partie pour financer ses guerres en Europe[10].

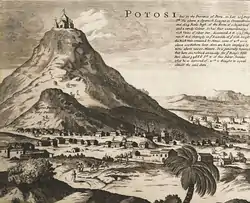

Mita minière à Potosí

À l’époque inca, les hommes étaient obligés de travailler dans les mines pendant une période de quatre mois, puis étaient autorisés à rentrer chez eux. Sous la domination espagnole, si le nombre exigé de mois de travail minier resta inchangé, les conditions de travail avaient par contre fortement changé, au point qu’il était désormais souvent impossible à ces hommes de retourner dans leurs foyers. Pendant qu’ils travaillaient dans les mines, ils devaient payer leur nourriture et s’acquitter d’impôts. Les salaires étaient si bas que les travailleurs se retrouvaient toujours endettés ; cependant le règlement stipulait qu’un mineur n’était pas autorisé à quitter la mine tant qu’il n’eût pas remboursé ses dettes, et si l’homme venait à mourir, ses enfants étaient tenus de travailler dans les mines pour payer les dettes de leur père. Les travailleurs étaient finalement pris dans un engrenage et ne pouvaient plus que rarement rentrer chez eux.

Ainsi, depuis la seconde moitié du XVIe siècle, les conquistadors espagnols utilisèrent-ils ce même système de prestations communales pour se procurer la main-d’œuvre dont ils avaient besoin dans les mines d’argent, qui formaient la base de leur économie pendant la période coloniale. L’organisation de l’enrôlement dans la mita incombait aux kurakas, lesquels étaient, en tant que fonctionnaires indigènes, responsables de sa bonne exécution. Sous l’administration du vice-roi Francisco de Toledo, qui avait été nommé au Pérou en 1569, le système de la mita connut une forte expansion concomitamment aux tentatives faites par De Toledo d’augmenter les quantités d’argent extraites des mines de Potosí (sises dans l’actuelle Bolivie), vers lesquelles allaient chaque année devoir se déplacer quelque 13 500 Indiens, selon les calculs du vice-roi lui-même. En 1573, De Toledo fit venir à Potosi les premières recrues de la mit'a depuis les régions directement limitrophes de la mine de Potosi. De Toledo s’était avisé que sans une source de main-d’œuvre permanente, fiable et bon marché, l’activité minière ne serait pas en mesure de croître à la vitesse demandée par la couronne espagnole. À son apogée, la zone de recrutement pour la mita de Potosi s’étendait sur un territoire de près de 520 000 km², couvrant une grande partie du Pérou et de la Bolivie actuelle. En 1800 était assigné à Potosí un contingent de 2853 mitayos — dont 165 s’achetèrent une dispense — originaires de 16 provinces et venant de 139 villages. Les tours de rôle faisaient alterner des périodes de travail de deux semaines et un temps de repos d’une semaine ; la semaine ouvrée se prolongeait du mardi au samedi, le dimanche étant consacré au repos et le lundi à la répartition des tâches[6].

L’institution inca de la mita, telle que les conquistadors l’exploitèrent à leurs propres fins, exerça un fort impact sur les populations indiennes en ceci qu’elle les déprivait de travailleurs physiquement vaillants à un moment où ces communautés subissaient déjà un effondrement démographique à cause d’épidémies de maladies importées de l’ancien monde. D’autre part, les Indiens finirent par vouloir se soustraire à la mita, en particulier à celle minière, en premier lieu à cause du danger que représentait ce type de travail, ensuite en raison de l’abandon forcé de leurs terres, enfin à cause du préjudice financier qu’entraînait un tour de rôle à Potosí, où, compte tenu de l’insuffisance du salaire versé, les mitayos étaient forcés de trouver d’autres emplois pour survivre. Pour échapper à la mita, les Indiens s’enfuyaient de leurs communautés, ce qui provoqua une pénurie d’hommes aptes au travail dans les champs et une chute subséquente de la production agricole ; famine et malnutrition en furent la conséquence pour nombre de communautés indiennes dans la région. Sur sollicitation du gouverneur du Río de la Plata Hernando Arias de Saavedra, la couronne espagnole fit passer, par la voix du visiteur Francisco de Alfaro, une série de lois de protection du travailleur indigène, qui, entre autres dispositions, prescrivaient un roulement de sept ans ; cependant la législation fut bafouée systématiquement, et au début du XVIIe siècle, les Indiens pouvaient être convoqués à la mita jusqu’au rythme d’une fois tous les deux ans, ce qui sera à l’origine d’un absentéisme considérable dans la mita minière tout au long du XVIIe siècle[6]. Si les ordonnances d’Alfaro ne furent pas appliquées, ce fut certes d’abord en raison de l’opposition des marchands espagnols, mais aussi, dans certains cas, des Indiens eux-mêmes[11].

Rémanence de la mita

La mita fut abolie en 1812 par les Cortes libérales espagnoles réunies à Cadix pendant la guerre d’indépendance espagnole[6]. Cependant, les effets de la mita semblent persister encore aujourd’hui en ceci notamment que les populations des zones historiquement assujetties à la mita coloniale présentent un niveau d’instruction général plus faible que la moyenne nationale des pays concernés, et qu’elles sont encore aujourd’hui moins bien raccordés aux réseaux de communication. Il appert des données des recensements agricoles que les habitants des anciennes zones de mita ont une probabilité sensiblement plus forte de pratiquer une agriculture de subsistance. Ceci s’explique par le fait que les haciendas (grands domaines agricoles avec main-d’œuvre résidante) avaient été interdites dans les districts soumis à la mita afin de minimiser la compétition que l’État devait affronter pour s’emparer des rares ressources de main-d'œuvre mitaya. Significativement, l’aristocratie foncière des haciendas, qui avait l’entregent politique nécessaire pour s’assurer de la réalisation d’infrastructures publiques telles que les routes[12], jouait de son influence pour faire aménager des routes desservant autant d’haciendas qu’il était possible, l’expérience montrant en effet que les routes garantissaient une participation plus importante au marché et des revenus plus élevés[13].

Références

- Teofilo Laime Ajacopa, Diccionario Bilingüe Iskay simipi yuyayk'ancha, La Paz, 2007 (dictionnaire quechua-espagnol)

- Diccionario Quechua - Español - Quechua, Academía Mayor de la Lengua Quechua, Gobierno Regional Cusco, Cusco 2005 (dictionnaire quechua-espagnol)

- ce qui peut se simplifier ainsi : « je reçois individuellement parfois plus, en tant que de besoin, que ce que je donne au système, dans la mesure où le tout est supérieur à la somme de ses parties, par la synergie que permet leur solidarité ». Sur le système d'échange dans les Andes précolombiennes et sur le détournement du régime de la mita à leur profit par les colons espagnols, voir notamment : Carmen Bernand, Les Incas, peuple du soleil, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », , 175 p. (ISBN 978-2-07-035981-3 et 2-07-035981-6), pp. 153 à 159.

- (en)María Rostworowski de Díez Canseco, History of the Inca realm, Cambridge/New York/Melbourne, Cambridge University Press, (ISBN 978-0521637596, lire en ligne), p. 63

- (en)María Rostworowski de Díez Canseco, History of the Inca realm, Cambridge/New York/Melbourne, Cambridge University Press, (ISBN 978-0521637596, lire en ligne), p. 163

- (es)Encyclopédie Encarta espagnole, article Mita.

- (en)María Rostworowski de Díez Canseco, History of the Inca realm, Cambridge/New York/Melbourne, Cambridge University Press, (ISBN 978-0521637596, lire en ligne), p. 184

- (en)Terence N. D'Altroy, The Incas, Oxford, Blackwell Pub., , 266 p. (ISBN 978-1405116763)

- John Howland Rowe, Inca Culture at the Time of the Spanish Conquest. Handbook of South American Indians, vol. 2, , 267-269 p. (lire en ligne)

- (en) Jeffrey A. Cole, The Potosí mita, 1573-1700 : compulsory Indian labor in the Andes, Stanford (Californie), Stanford University Press, (ISBN 978-0804712569), p. 20

- (es)José Luis Mora Mérida, Historia social de Paraguay, 1600-1650, Escuela de estudios hispano-américanos de Sevilla, Séville 1973, p. 176-177.

- (en)Steve Stein, Populism in Peru : the emergence of the masses and the politics of social control, Madison (Wisconsin), University of Wisconsin Press, (ISBN 978-0299079901), p. 59

- (es)Javier Escobal, « El beneficio de los caminos rurales: ampliando oportunidades de ingreso para los pobres », GRADE (consulté le )

Annexes

Bibliographie

- (en) María Rostworowski de Díez Canseco, History of the Inca realm, Cambridge / New York / Melbourne, Cambridge University Press, (ISBN 978-0521637596, lire en ligne).

- (en) Jeffrey A. Cole, The Potosí mita, 1573-1700: compulsory Indian labor in the Andes, Stanford ( Californie), Stanford University Press, (ISBN 978-0804712569).

- (en) Terence N. D'Altroy, The Incas, Oxford, Blackwell Publisher, (ISBN 978-1405116763).

- (en) Steve Stein, Populism in Peru: the emergence of the masses and the politics of social control, Madison (Wisconsin), University of Wisconsin Press, (ISBN 978-0299079901).

- (en) John Howland Rowe, Inca Culture at the Time of the Spanish Conquest. Handbook of South American Indians, vol. 2, U.S. Government Printing Office, , 148 p. (lire en ligne), p. 183–330.

Liens externes

- (es) Paula C. Zagalsky, La mita de Potosí: una imposición colonial invariable en un contexto de múltiples transformaciones (siglos XVI-XVII; Charcas, Virreinato del Perú), Chungara, Revista de Antropología Chilena, volume 46, no 3, 2014, p. 375-395 (intégralement consultable en ligne, également sur ce site)

- (es) Ariel J. Morrone, Tras los pasos del mitayo: la sacralización del espacio en los corregimientos de Pacajes y Omasuyos (1570-1650), Bulletin de l’Institut français d’études andines, no 44, 2015, p. 91-116 (lecture en ligne)

- (es) Ana María Presta, La Compañía del Trajín de Azogues de Potosí. Un capítulo inédito de la financiación de los repartimientos indígenas surandinos al desarrollo de la minería colonial, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr Emilio Ravignani”, 3e série, no 43, 2e semestre 2015, p. 31-58 (lecture en ligne)

- (en) Melissa Dell, « The Mining Mita: Explaining Institutional Persistence », Stanford University Press (consulté le )

- (en) Melissa Dell, « The Persistent Effects of Peru's Mining Mita », Harvard University Press (consulté le )

- (es) Javier Escobal et Carmen Ponce, « El beneficio de los caminos rurales: ampliando oportunidades de ingreso para los pobres », GRADE (consulté le )

- « Le travail forcé des Indiens dans les mines de Potosí », sur Belin Éducation — Manuel web, Paris, Belin