Empire inca

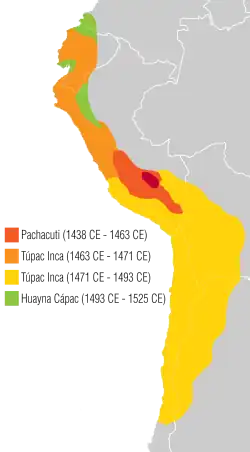

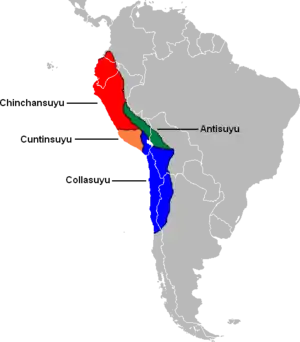

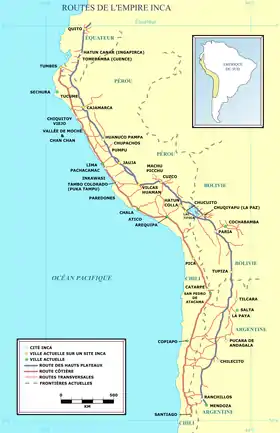

L'Empire inca (appelé Tahuantinsuyu, Tahuantinsuyo ou Tawantin Suyu en quechua, signifiant « quatre en un » ou « le tout des quatre parts »[N 1]) fut, du XVe au XVIe siècle, un des États de la civilisation andine et le plus vaste empire de l'Amérique précolombienne. Son territoire s'est en effet étendu, à son extension maximale, sur près de 4 500 km de long, depuis le Sud-Ouest de l'actuelle Colombie (vallée de l'Ancasmayo[Favre 1], et même un moment au Río Patía, région de San Juan de Pasto), au nord, jusqu'au milieu de l'actuel Chili (au Río Maule), au sud, et comprenait la quasi-totalité des territoires actuels du Pérou et de l'Équateur, ainsi qu'une partie importante de la Bolivie, du Chili, et une fraction de l'Argentine du Nord-Ouest[1], soit une superficie de plus de trois fois celle de la France d'aujourd'hui[N 2]. Héritier des civilisations andines préexistantes, il était maillé par un important réseau de routes d'environ 22 500 à 38 600 kilomètres[2] convergeant vers sa capitale, Cuzco.

|

.svg.png.webp)

| Statut | Monarchie absolue divine |

|---|---|

| Capitale | Cuzco |

| Langue(s) | Quechua, aymara, puquina (es), muchik |

| Religion | Religion inca |

| Population | 14 000 000 (1500) |

|---|---|

| Densité | 7,8 hab./km2 |

| Superficie | 1 800 000 km2 (1500) |

|---|

| 1439 | Pachacutec forme l'Empire |

|---|---|

| 1527-1532 | Guerre de succession entre Huascar et Atahualpa |

| 1533 | Conquête espagnole |

| 1438-1472 | Pachacutec |

|---|---|

| 1472-1493 | Tupac Yupanqui |

| 1493-1525 | Huayna Capac |

| 1525-1532 | Huascar |

| 1532-1533 | Atahualpa |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

- Gouvernorat de Nouvelle-Castille

- Gouvernorat de Nouvelle-Tolède

- Royaume inca Vilcabamba

Organisation géographique et sociale

À la confluence des géographies physique et humaine

L'Empire inca a une forme très allongée. Il s'étendait en effet, à son apogée, sur près des deux tiers de l'immense Cordillère des Andes et de la côte Pacifique de l'Amérique du Sud.

Altitude versus latitude

Beaucoup de contraintes sont cependant liées à cette forme, à cette étendue et à ce caractère montagneux : pente, froid, altitude, sans oublier les côtes pacifiques souvent désertiques.

Irrigation

Malgré leur climat, « ces immenses étendues désertiques […] étaient à cette époque [des Incas] des champs bien cultivés »[3], alors qu'elles sont souvent revenues au désert de nos jours. C'était grâce au « vaste système d'irrigation artificielle utilisé par les Incas, qu'ils n'avaient probablement pas inventé, mais qu'ils avaient développé »[3]. De la même manière que pour les côtes au climat désertique, la mise en valeur agricole des hautes terres dépend elle aussi en grande partie de l'irrigation, « en raison de la durée de la saison sèche et de la rapide évaporation des eaux pluviales »[4]. Car, malgré l'altitude qui tempère d'abord puis, plus haut, « continentalise » le climat, le cœur de l'Empire inca est entièrement inclus dans la zone tropicale de l'hémisphère sud, avec l'alternance des saisons sèche / humide. En revanche, le climat désertique des côtes pacifiques est dû aux courants océaniques froids qui remontent du sud (voir la section climat de l'article Pérou).

Ce savant système d'irrigation développé par les Incas comprenait un gigantesque « réseau de canaux pavés en pierre »[3] ou sculptés dans le granit des cordillères, infiniment ramifié, ainsi que de grands réservoirs d'altitude cimentés dont on a découvert les restes[3], et encore des barrages, des rivières endiguées, détournées[4], des « tunnels creusés dans des éperons montagneux »[4], « des écluses permettant de contrôler le volume d'eau »[3], et « un réseau d'aqueducs [en maçonnerie] qui fut étendu à de très vastes territoires »[3], le tout malgré les difficultés considérables liées à l'environnement montagnard auxquelles se sont heurtés les ingénieurs incas. Ces canaux ont parfois donné lieu à une véritable virtuosité d'ingénierie ; par exemple : « à Cajamarca, un canal a été taillé dans la roche vive sur plus d'un kilomètre, et les ingénieurs ont donné à son cours une forme zigzagante pour ralentir le débit de l'eau. À Huandoval, deux canaux [et même trois selon Wiener] se croisent perpendiculairement entre deux montagnes »[4] sur plusieurs étages ; souvent taillés à même le granit le plus dur et donc toujours en parfait état de nos jours, « les canaux construits par les Incas constituent l'un des nombreux « miracles » architecturaux de cette civilisation »[5], et la meilleure illustration du « génie »[N 3] inca. L'ethno-anthropologue et archéologue Alfred Métraux partage cette admiration de Carmen Bernand pour les travaux hydrauliques des Incas, et reprend à son compte en fait, bien qu'avec un léger recul amusé, l'enthousiasme de l'Inca Garcilaso de la Vega :

« […] travaux hydrauliques dont Garcilaso de la Vega dit, dans un accès d'enthousiasme, “qu'ils surpassent les plus merveilleux ouvrages qui soient au monde”. Comme lui, nous avons peine à comprendre “comment sans aucun instrument de fer ni d'acier [ NDLR : les incas ne connaissaient que les alliages à base de cuivre, moins durs], à force de bras seulement et avec de grosses pierres, les Indiens ont pu faire de pareils ouvrages ; comment ils ont pu renverser des roches immenses, remonter à la source des rivières pour en éviter la profondeur et traverser les montagnes les plus hautes”[4]. »

Certains de ces canaux et aqueducs sont parfois encore utilisés de nos jours, plus de cinq cents ans après leur construction.

- Exemples de canaux d'irrigation datant de la période incaïque, toujours en activité

Fontaines étagées de l'époque incaïque à Cuzco.

Fontaines étagées de l'époque incaïque à Cuzco. Canal d'irrigation inca à Ollantaytambo.

Canal d'irrigation inca à Ollantaytambo. Autre exemple de petit canal d'irrigation inca à Ollantaytambo.

Autre exemple de petit canal d'irrigation inca à Ollantaytambo..jpg.webp) Autre canal d'irrigation inca traversant le village d'Ollantaytambo.

Autre canal d'irrigation inca traversant le village d'Ollantaytambo..jpg.webp) Aqueduc au lieudit Inka Misana, à Ollantaytambo[N 4].

Aqueduc au lieudit Inka Misana, à Ollantaytambo[N 4]. Baño de la Ñusta ("bains de la Princesse") à Ollantaytambo[N 5].

Baño de la Ñusta ("bains de la Princesse") à Ollantaytambo[N 5].

Cultures en terrasses

De même, dès le Sapa Inca VIII, Viracocha Inca, les Incas (et les Chimús avant eux) comprirent « combien il importait, dans un pays très montagneux, où la population était relativement dense, de mettre à profit le moindre endroit cultivable »[3]. D'où la mise en valeur des terres arides par l'irrigation, comme on l'a vu, mais aussi l'exploitation des pentes de montagne même les plus abruptes par la technique des cultures en terrasses (ou andenes)[4], qui a donné lieu à des ouvrages monumentaux et spectaculaires comme on peut en voir par exemple sur les sites archéologiques de Písac et d'Ollantaytambo dans la Vallée sacrée des Incas, ainsi que sur les sites du Machu Picchu et de Choquequirao, terrasses et murailles parfois qualifiées de cyclopéennes[6].

- Les extraordinaires terrasses de culture (andenes) et les murs cyclopéens des incas (et prédécesseurs) dans la vallée du fleuve Urubamba

Un flanc de montagne totalement aménagé pour l'agriculture à Písac.

Un flanc de montagne totalement aménagé pour l'agriculture à Písac. Terrasses incaïques de Písac, détail de l'appareillage des murs de soutènement.

Terrasses incaïques de Písac, détail de l'appareillage des murs de soutènement. Terrasses incaïques de Písac, détail du dessin des terrasses épousant les courbes de niveaux et les variations de la pente.

Terrasses incaïques de Písac, détail du dessin des terrasses épousant les courbes de niveaux et les variations de la pente. Terrasses de Pumatallis, près de la cité inca et forteresse d'Ollantaytambo (75 km au nord-ouest de Cuzco), en juillet 2003.

Terrasses de Pumatallis, près de la cité inca et forteresse d'Ollantaytambo (75 km au nord-ouest de Cuzco), en juillet 2003. Les cultures en terrasses incas peuvent concerner même les pentes les plus raides (ici toujours à Ollantaytambo, même site autre point de vue).

Les cultures en terrasses incas peuvent concerner même les pentes les plus raides (ici toujours à Ollantaytambo, même site autre point de vue). Gros-plan sur les plateformes de plantation des mêmes terrasses incas à Ollantaytambo.

Gros-plan sur les plateformes de plantation des mêmes terrasses incas à Ollantaytambo. Appareil de mur cyclopéen à Ollantaytambo (1), d'origine peut-être préincaïque. Il s'agit de six grands monolithes de porphyre rouge, de plus de 3 m de haut, taillés et étroitement jointoyés au moyen de pierres plus petites.

Appareil de mur cyclopéen à Ollantaytambo (1), d'origine peut-être préincaïque. Il s'agit de six grands monolithes de porphyre rouge, de plus de 3 m de haut, taillés et étroitement jointoyés au moyen de pierres plus petites. Appareil de mur cyclopéen à Ollantaytambo (2).

Appareil de mur cyclopéen à Ollantaytambo (2). Finesse de l'appareillage fameux des murs incas, à Ollantaytambo.

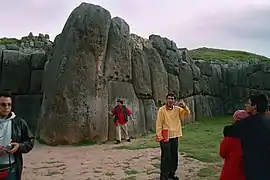

Finesse de l'appareillage fameux des murs incas, à Ollantaytambo. Autres murs cyclopéens incas (forteresse de Sacsayhuamán au Cuzco). Les pierres les plus grandes pèseraient de 128 à 200 tonnes[7].

Autres murs cyclopéens incas (forteresse de Sacsayhuamán au Cuzco). Les pierres les plus grandes pèseraient de 128 à 200 tonnes[7].

.jpg.webp)

Étagement de l'agriculture et implications sociales

Autre fait remarquable : dans les Cordillères, on observe une conjonction de l'altitude et de la latitude ; toutes les altitudes (depuis le niveau de la mer jusqu’à la plus haute voisinant les 7 000 m, et ce sur une courte distance engendrant un puissant dénivelé et une barrière climatique) voisinent avec les latitudes tropicales et équatoriales, ce qui produit un échelonnement sans pareil des zones géographiques[9]. Ceci représente pour les peuples des Andes à la fois une contrainte et une opportunité qu’ils surent mettre à profit, car ils disposaient ainsi, dans l’espace relativement réduit d’une seule marka (territoire et terroir d’un ou plusieurs ayllu, communauté ethnique ou villageoise), à portée de marche, de toute une palette de climats favorisant une diversification de l’agriculture, à condition de savoir en tirer parti grâce à un étagement de l'agriculture communautaire.

En Équateur, par exemple, on trouve une forêt dense, inhabituelle à cette hauteur, entre 2800 et 3 000 m[9]. De même, au Pérou et en Bolivie, la zone où l’on trouve le climat le plus tempéré se situe plutôt entre 3000 et 4 000 m : c’est pourquoi celle-ci « était considérée comme la plus apte à l’habitation permanente par les Incas, qui y construisaient leurs villages à proximité des cultures de maïs »[9], que les Indiens appelaient zara, et des cultures de quinoa (Chenopodium quinoa)[3]. (Sous nos latitudes, en France, cette zone n’est pas vraiment cultivable). La capitale de l’Empire, le Cuzco, se situe exactement au cœur de cette zone privilégiée à 3 400 m en moyenne.

De part et d’autre de cette zone habitée, les deux autres paliers écologiques étaient aussi exploités : au-dessus de 4 000 m, s’étend à perte de vue l’altiplano andin ; ce sont « les landes froides de la puna, destinées au pâturage et à la culture des tubercules »[9]. Ces plantes tubéreuses sont l'ulluku (chénopodiacée), la mashwa (Tropaeolum tuberosum)[10] et « l’oca (Oxalis tuberosa) ainsi que [la plus connue ici] la pomme de terre appelée papa par les montagnards »[3], dont « les indiens ont su sélectionner environ 700 variétés, appropriées à divers usages et à divers climats, en particulier aux hautes altitudes »[11]. Cette vaste zone de steppes où poussent dru de courtes graminées d’altitude, se hausse jusqu’aux premières neiges persistantes, et restait en indivision à la libre disposition de chaque famille de l’ayllu pour élever leurs troupeaux de camélidés : lamas et alpacas, « dont la garde était confiée aux enfants ou aux adolescents. Car, de toute l'Amérique précolombienne, les Andes étaient la seule région dans laquelle l'élevage fut pratiqué »[12].

Au-dessous de 2 000 m, en revanche, on pouvait cultiver la coca rituelle, le coton et de nombreux arbres fruitiers. Ainsi que les « courges, piments, haricots, patates douces, manioc, arachide, tomates, avocats, pour ne mentionner que les plus importantes »[11].

« L’idéal, pour les communautés indiennes, était de pouvoir exploiter ces trois niveaux écologiques, afin de disposer de tous les produits nécessaires. Ces zones se trouvant parfois assez éloignées les unes des autres, les communautés envoyaient, dans les basses terres et dans les hauteurs, des familles de colons, les mitimaes, qui se consacraient plusieurs mois durant aux cultures. Ce terme désignait aussi toute population déplacée, ainsi que les garnisons militaires installées par l’Inca sur les territoires [récemment] annexés[9]. »

Cette nécessité de l'étagement agricole a d'ailleurs peut-être contribué au système andin original de gestion collective des terres cultivables (préincaïque, mais qui a continué à avoir cours dans l'Empire sous les Incas, le tribut communautaire coexistant avec le tribut impérial, l'un et l'autre sous forme de travail collectif) : en effet, chaque famille se voyait attribuer un lopin de terre proportionnel à la taille de la famille à chaque étage de culture. L'ensemble de ces parcelles constituait le lot attribué à la famille par l'ayllu (la communauté villageoise de base, de nature plus ou moins tribale) ; « son extension devait être suffisante pour assurer la subsistance du groupe familial auquel il correspondait »[12] ; ce lot était réévalué chaque année au cours d'une cérémonie rituelle, parfois « purement symbolique »[11], parfois réellement redistributive pour tenir compte des changements intervenus dans la communauté : mariages, naissances, décès, maladies, infirmités[N 6]… L'unité de mesure foncière de ces lopins de terre était le tupu[12] qui était comme l'arpent des terres andines : « Le tupu était en effet la superficie [agricole] nécessaire à l'entretien d'une personne »[12]. On ne connaît pas avec exactitude aujourd'hui la superficie de cette unité de mesure de surface agraire du tupu (même si on peut en donner une estimation[N 7]) : ainsi, elle varie selon les sources[N 7], mais surtout elle était probablement variable dès son origine, dans son principe, puisqu'elle était rapportée non à une surface précise mais à une mesure humaine (surface, proportionnée à sa productivité agricole, capable de nourrir une personne pendant un an). Alors la surface du tupu varie selon la valeur agricole de la parcelle, et donc un tupu de terre riche et irriguée était plus petit qu'un tupu de terre sèche nécessitant une jachère importante par exemple[12].

Communications

Mais au premier rang des contraintes liées à l'étirement géographique de l'Empire Inca, on conçoit la difficulté des communications au sein d'un empire constitué la plupart du temps par des guerres de conquête, et donc du contrôle des régions excentrées, celui-ci s'exerçant sur des ethnies nombreuses et bien différentes.

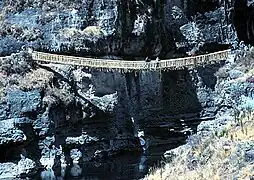

Cette nécessité a donné lieu à l'agrandissement et à l'intensification d'un réseau routier exceptionnel, le Qhapaq Ñan (« Chemin royal » ou Chemin de l'Inca), construit dans les conditions extrêmes d'un environnement de très hautes montagnes, au perfectionnement d'un savant système d'irrigation et de diverses innovations agricoles, ainsi qu'à la mise sur pied d'un quadrillage administratif systématique et remarquablement efficace[13]. L'organisation sociale ainsi administrée était fondée sur l'éthique de la réciprocité « positive »[14] : travail communautaire (tribut sous la forme d'un système de corvée : la Mita, et aussi travail d’entraide volontaire collectif[N 6] : le Mingay[15] ou Minga, ou encore Ayni[N 8]) ; silos à grains et Qollqa : « greniers publics construits dans tout l'empire […] pour parer aux sécheresses, mauvaises récoltes et famines »[16] ; partage et propriété collective des terres. Ensemble de caractéristiques qui, comme on l'a vu, prévalaient déjà souvent dans les antiques cultures andines pré-incaïques, mais qui furent conservées, répandues ou amplement développées par les Incas.

- Qhapaq Ñan et Qollqa : chemins vertigineux et greniers d'état

Travaux de génie civil inca pour le Chemin de l'Inca vers le Machu Picchu. (Lieu-dit le Pont de l'Inca, chemin d'accès facilement défendable pour la citadelle du Machu Picchu).

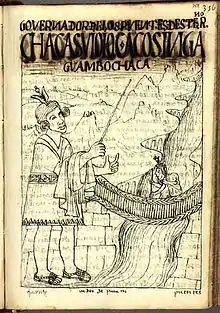

Travaux de génie civil inca pour le Chemin de l'Inca vers le Machu Picchu. (Lieu-dit le Pont de l'Inca, chemin d'accès facilement défendable pour la citadelle du Machu Picchu). Ingénieur Inca responsable des ponts sur le Qhapaq Ñan, dessiné par le chroniqueur autochtone du XVIe siècle Felipe Guaman Poma de Ayala.

Ingénieur Inca responsable des ponts sur le Qhapaq Ñan, dessiné par le chroniqueur autochtone du XVIe siècle Felipe Guaman Poma de Ayala. Site de Pinkuylluna, au nord-est d’Ollantaytambo : ruines, à flanc de coteaux, des greniers publics à deux étages ou « magasins de l’Inca », nommés en quechua Qollqa ; le grain, dûment enregistré par les Quipucamayocs (comptables gardiens des Quipus), était versé par la fenêtre haute d’amont, et plus tard retiré par les ouvertures côté aval. « Des études ont montré que la ventilation sur ces hauteurs était très bonne pour sécher et conserver les graines »[17].

Site de Pinkuylluna, au nord-est d’Ollantaytambo : ruines, à flanc de coteaux, des greniers publics à deux étages ou « magasins de l’Inca », nommés en quechua Qollqa ; le grain, dûment enregistré par les Quipucamayocs (comptables gardiens des Quipus), était versé par la fenêtre haute d’amont, et plus tard retiré par les ouvertures côté aval. « Des études ont montré que la ventilation sur ces hauteurs était très bonne pour sécher et conserver les graines »[17].![Ces qollqa, servant entre autres de silos à grains, étaient parfois quasiment troglodytes comme ici, toujours près d'Ollantaytambo. Au centre, on distingue une formation rocheuse appelée "le profil [ou visage] de l'Inca".](https://img.franco.wiki/i/Ollantaytambo-03.jpg.webp)

Pont suspendu de Q'eswachaca, construit selon l'antique technique inca.

Pont suspendu de Q'eswachaca, construit selon l'antique technique inca..jpg.webp) Vestige de Qollqa inca (grenier public) en partie troglodyte, toujours près d'Ollantaytambo.

Vestige de Qollqa inca (grenier public) en partie troglodyte, toujours près d'Ollantaytambo.

La fondation du Cuzco et l'origine des Incas

Cuzco est une ville d'altitude (environ 3 400 m), d'une taille modérée, avec environ 300 000 habitants aujourd'hui. L'étymologie toponymique du nom de Cuzco n'est pas certaine, et diffère selon les sources que l'on choisit (les chroniqueurs espagnols comme Juan de Betanzos (es) ou l'Inca Garcilaso de la Vega) ou selon qu'on le rattache à une origine quechua (Qosqo ou Qusqu : le « nombril (du monde) »), ou aymara (qusqu wanka : le « rocher de la chouette ») ; ou encore le mot pourrait signifier à l'origine « tas inculte de mottes de terre » selon l'anthropologue finlandais Rafaël Karsten (es)[18], notion en accord avec la mission civilisatrice prêtée par la légende à l'ancêtre fondateur Manco Cápac.

Mais Cuzco était en tout cas la cité rassemblant la confédération de tribus dont émergea la caste dominante des Incas, qui en prit bientôt le contrôle et en fit par la suite la capitale de l'Empire, d'où rayonnaient toutes ses routes principales, et aussi les lignes symboliques rituelles des « ceques »[N 10]. Un peu comme la Rome antique, mais surtout comme les « cités-États », ou les foyers civilisationnels et sanctuaires (Caral-Supe, Chavín, Tiwanaku, Pachacamac…) qui l'ont précédée dans les Andes, Cuzco est la cité véritablement fondatrice de l'empire à venir.

Origine légendaire

.jpg.webp)

Selon la légende mythique transmise par l'Inca Garcilaso de la Vega[N 11], le premier Inca Manco Cápac et sa sœur-épouse Mama Ocllo, nés de l'écume du Lac Titicaca, suivirent le souhait de leur père le Dieu-Soleil Inti et vinrent sur le site de Cuzco où ils lancèrent à plusieurs reprises une javeline d'or (ou une crosse, ou une baguette, selon les sources), cherchant un endroit où elle s'enfoncerait jusqu'à la garde, indiquant que la terre y était suffisamment meuble, épaisse et donc fertile[N 12]. Ils trouvèrent cette terre d'élection près de la montagne Huanacauri (es)[N 13], aujourd'hui site archéologique péruvien important du district de San Sebastian (en)[19] ; ils fondèrent là leur ville à l’endroit choisi par le dieu et la nommèrent El Qusqu (le Cuzco), ayant par ailleurs reçu de lui une mission civilisatrice (notamment pour des innovations agricoles —dont la culture du maïs, et artisanales : voir la section Légende de Manco Cápac et Mama Ocllo de l'article dédié à Manco Cápac). On trouvera une forme développée de cette légende, avec des alternatives, à la section "Inca" de l'article dédié aux récits originels.

Interprétations de la légende

En deçà de l’horizon légendaire, qui exprime souvent sous forme allégorique une part de vérité, on a bien sûr étudié le véritable processus d’occupation de la vallée du Cuzco, à partir des données archéologiques et anthropologiques. Un relatif consensus se dégage pour établir que l’effondrement du royaume de Tiwanaku[N 14] au XIIe siècle, à cause des rivalités entre ethnies autour du Lac Titicaca (Uros, Aymaras, etc.) et l’invasion des Aymaras dans l'Altiplano andin[20], donnant naissance aux royaumes aymaras des Kollas et des Lupacas, a engendré des déplacements de populations importants. Entre autres, les quelques centaines de membres de l’ethnie Taipicala-Tiahuanaco, après une période semi-nomade, se seraient établis peu à peu dans la vallée fertile du fleuve Huatanay, processus qui culmine avec la fondation du Cuzco. L’éventuel personnage historique à l’origine de ce mythe du premier Sapa Inca, Manco Cápac, aurait été le fils du chef (nommé Apu Tambo) de cette ethnie. Ce chef aurait dirigé l’exode de son peuple depuis la province du Collao (au sud-ouest du Titicaca, département de Puno, Pérou) jusqu’à Tampu tocco[N 15] une grotte à Pacaritambo[N 16] (province de Paruro), juste au sud de Cuzco. Manco Cápac serait né au cours de cet exode au XIIIe siècle, dans le village de Maucallaqta dont on retrouve des ruines dans le district de Paccaritambo à 50 km au sud de Cuzco[21].

Cette hypothèse sur l'origine de l'ethnie Inca est donc celle de la migration progressive depuis le lac Titicaca et les restes de la civilisation Tiwanaku. C'est l'hypothèse la plus communément admise. À l'appui de cette thèse on peut trouver l'une des cosmogonies incas présentant la création du monde comme le surgissement hors des eaux du lac Titicaca du dieu Con Tiqui Viracocha qui créa Inti le soleil à qui il commanda de se lever derrière une roche noire, l'île du soleil qui émergeait en même temps du lac Titicaca (voir la section Inca de l'article Récit originel et l'article Viracocha). De même on peut noter que la langue officielle et sacrée de l'Empire inca, selon Rodolfo Cerrón-Palomino (es) (linguiste péruvien spécialiste des langues andines), sera l'Aymara, la langue parlée justement au sud du lac Titicaca, alors que le Quechua sera la lingua franca (ou langue véhiculaire) de l'Empire, et la plus répandue.

Mais il existe une hypothèse alternative à cette origine « lacustre », qui propose une origine amazonienne à l'ethnie inca, dans les controverses qui entourent la datation du site archéologique de Mameria (en)[22], une antique cité agricole inca découverte en 1979 dans la région péruvienne de Madre de Dios, département du sud-est du Pérou entièrement recouvert par la haute forêt amazonienne. Toute la question est de savoir si ce site, dont la marge d'erreur dans sa datation s'établit dans une fourchette entre le début du XIIIe siècle et la fin du XIVe siècle, est antérieur ou postérieur à la migration de l'ethnie inca dans la vallée du Cuzco [voir « l'hypothèse amazonienne » de la section Origines de l'ethnie inca de l'article dédié à la Civilisation inca]. D'autres sources argumentent l'hypothèse amazonienne de l'origine des Incas à partir de certaines parentés linguistiques :

« […] certains traits, notamment la langue, laissent penser que les Incas seraient originaires de la forêt amazonienne, et que le groupe conduit par Manco Cápac aurait été composé de plusieurs lignages, unis par des liens de parenté[23]. »

Fondation

On ne connaît pas avec certitude la date, même approximative, de la fondation du Cuzco, mais grâce aux vestiges archéologiques, on s’accorde généralement pour dire que l’emplacement où se situe la cité était déjà habité il y a 3 000 ans. Mais même en ne prenant en compte que la ville historique en tant que capitale de l’Empire Inca (deuxième moitié du XIIIe siècle), le Cuzco apparaît comme l’une des villes les plus anciennes de toute l’Amérique.

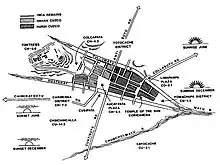

De même on pense que la restructuration du plan de la cité est l’œuvre du Sapa Inca IX Pachacútec. Le plan du Cuzco antique avait schématiquement la forme d’un puma (un des trois archétypes animaux sacrés des Incas avec le condor et le serpent géant[24]) : la place centrale Haucaypata comme poitrail du félin, sa tête se situant sur la colline où était solidement établie la forteresse de Sacsayhuamán gardant la cité.

Des chroniques anciennes comme celles de Pedro Sarmiento de Gamboa (1530-1592) affirment l’existence de groupes ethniques dans la vallée du Cuzco avant l’arrivée des Incas et l’avènement de l’Empire Inca. Il mentionne les Guallas, les Sahuasiray et les Antasayas comme les peuples les plus anciens, puis les Alcavistas, les Copalimaytas et les Culunchimas considérés comme des peuplements plus récents[25]. De même on doit noter que les Ayarmaca (n’oublions pas que le premier nom de Manco Cápac était Ayar Manco[N 17]) habitaient eux aussi la région[26] [voir la section Légende des frères Ayar de l'article dédié à Manco Cápac] ; ils étaient au XIIIe siècle une survivance de l'Empire préincaïque Huari, et ils furent les seuls à n’être pas soumis par les Incas, devenant un temps leur principaux rivaux pour la domination de la contrée[27].

Cuzco fut la capitale et le siège du gouvernement de la Confédération cuzquénienne des tribus de la vallée puis du premier Royaume Inca (quand les incas prirent le contrôle de la Confédération), et elle l’est restée à l’époque impériale, devenant la ville la plus importante des Andes et de toute l’Amérique du Sud. Le centralisme de l’Empire, convergeant sur la personne de l’Inca suprême dont elle était le séjour majoritaire, a contribué à donner une aura à la Cité qui l’a amenée à son apogée et en a fait le principal foyer culturel et le grand axe, le carrefour du culte religieux, comme le cœur de la machine administrative de l’Empire.

Un empire et quatre régions

Cet empire était partagé en quatre régions, supervisées par un apu (« gouverneur ») membre de la famille royale. À chacune de ces régions était associé un étendard[28] de 49 carrés qui s'appelait l'achank'ara, une couleur et une hauteur (« haute » ou « basse »). Il y avait ainsi :

- deux régions hautes (« hanan ») :

- le Chinchay Suyu situé au nord et associé à la couleur rouge,

- le Qulla Suyu situé au sud et associé à la couleur bleue ;

- deux régions basses (« uris » ou « hurin ») :

- l'Anti Suyu situé à l'est et associé à la couleur verte ;

- le Kunti Suyu situé à l'ouest et associé à la couleur jaune.

Ces suyus étaient à leur tour divisées en « groupe d'humains » (sous-unités administratives) qui correspondaient souvent à d'anciens royaumes. À leur tour, ces huammanis étaient divisées en « groupe d'humains sauvages (ou naturels) » ou encore tribus, qui eux-mêmes étaient divisés en ayllus (familles ou feux) ayant chacun leur marka : village en territoires étagés communautaires, selon l'organisation sociale andine traditionnelle préincaïque.

Histoire

Contexte de formation de l'empire

À leur arrivée dans la région de Cuzco, les Incas ne sont qu'une tribu parmi d'autres[Favre 2]. Ces petites puissances régionales s'affrontent dans des guerres locales. Les Incas participent à une confédération avec d'autres groupes en occupant dans un premier temps un rang subordonné et non dominateur[Favre 2]. Ils adoptent la langue quechua, qui devient la lingua franca du plateau andin — ils la propageront ensuite sur tout le territoire[29].

La confédération repose sur deux moitiés : le hanan, la moitié du haut, formée par les peuples originaires de l'endroit et le hurin, la moitié du bas dont font partie les Incas. Le hanan détient les pouvoirs politiques et religieux et le hurin les pouvoirs militaires. Cette répartition des pouvoirs explique en partie la montée en puissance par les armes du groupe inca[Favre 3].

Premiers souverains incas

Sous Sinchi Roca, puis Lloque Yupanqui, Mayta Capac et Capac Yupanqui, ils renforcent leur position dans le bassin de Cuzco. Pour avoir pillé les villages aux alentours et repoussé les attaques adverses, on leur reconnaît un rôle prépondérant dans la confédération. Ainsi, à la mort de Capac Yupanqui, Inca Roca s'empare du contrôle de la confédération, et les Incas imposent leurs lois à toutes les tribus[Favre 4].

Son successeur, Yahuar Huacac, n'est pas aussi brillant et une conspiration met fin à son règne. Mais vers 1400, les Incas reprennent leur expansion avec Viracocha Inca. Malgré tout, leur territoire ne dépasse pas un rayon de quarante kilomètres autour de Cuzco[Favre 4].

Expansion de l'empire et règne de Pachacutec

Avec Viracocha, l'empire inca conforte sa domination sur la région et étend son territoire. Mais vers la fin de son règne, les Chancas, ethnie de tradition nazca, menacent l'empire. En 1438, ils envahissent les terres fertiles autour d'Abancay et marchent vers Cuzco[Favre 4]. Viracocha abandonne la ville et se réfugie avec son fils héritier Urqu dans la citadelle de Calca. Mais un autre de ses fils, Pachacutec (l'aîné semble-t-il et ancien héritier légitime qui avait été écarté par son père en raison de sa forte personnalité) reste dans la cité et organise sa défense. Après l'échec d'un premier assaut, Pachacutec poursuit les Chancas, et, aidé par quelques tribus alliées, les met définitivement en déroute. Cette victoire amorce la véritable extension de l'empire inca, qui comprend désormais plus que les seuls territoires voisins de leurs localisation originelle[Favre 5].

Pachacutec, désormais empereur, reprend une à une les villes conquises par les Chancas. De 1445 à 1450, Pachacutec étend son territoire jusqu’au lac Titicaca[Favre 6].

Règne de Tupac Yupanqui

En 1463, Pachacutec lève une armée qu’il confie à son fils Tupac Yupanqui afin de soumettre à l’autorité des Incas les immenses territoires séparant Cajamarca de Cuzco. Après les Anqara, les Huancas et les Wayla, les Chimús tombent à leur tour (vers 1470), sans opposer de résistance significative.

Les succès militaires s’expliquent par l’existence d’une caste de jeunes nobles très entraînés et par la constitution d’une armée permanente qui peut atteindre rapidement toutes les parties de l’empire en cas de troubles. Les populations hostiles sont déplacées à l’intérieur du pays et remplacées par des sujets loyaux envoyés en mitimaes (colons).

Les Incas intègrent les techniques chimú de métallurgie, de tissage et de céramique de masse. Ils bâtissent de nouvelles villes dans les territoires conquis pour régler les affaires économiques et militaires. Les administrateurs de l’Inca prélèvent environ 66 % de taxes sur les produits agricoles et manufacturés (tissus et bière de maïs par exemple) et exigent la corvée d’État (mit’a) pour l’exécution de grands travaux (routes, irrigation, drainage, terrassement agricole, carrières, mines, construction des forteresses et des villes nouvelles).

Tupac Yupanqui meurt assassiné en 1493 au terme de complots incessants. Son fils Huayna Capac lui succède[Favre 1].

Règne de Huayna Capac

Huayna Capac continue les conquêtes vers le Nord et il soumet en 1523 les Kara, une des dernières tribus à s’opposer aux Incas[Favre 1]. Rien ne peut arrêter l’expansion de l’empire qui s'étend jusqu’au sud de l’actuelle Colombie.

À son apogée, l'empire inca s'étend sur le Pérou (berceau originel), la Bolivie, l'Équateur et une partie de la Colombie, de l'Argentine et du Chili, soit plus de 950 000 km2. Des objets incas sont retrouvés dans une grande partie de l'Amérique du Sud, jusqu'à la côte atlantique du Brésil[Favre 7].

Conquête espagnole, déclin et chute de l'empire

Premiers contacts avec les Espagnols

Les premiers contacts entre l'empire inca et les conquistadors espagnols menés par Francisco Pizarro et Diego de Almagro ont lieu en 1527 près de Tumbes, sur la côte nord de l'empire. Mais Pizarro et ses hommes ne restent pas, et ce n'est qu'en 1532, après être retourné en Espagne, que Pizarro pénètre véritablement sur le territoire inca[Favre 8].

Guerre de succession

Dès 1527, la variole apportée par les colonisateurs fait de nombreuses victimes. L'empereur Huayna Capac y succombe et meurt sans avoir choisi de successeur. Ses deux fils se disputent alors la succession et l'empire se divise en deux : Atahualpa au Nord et Huascar au Sud. La guerre civile fait rage et c'est finalement Atahualpa qui prendra le dessus[30].

Retour des Espagnols et capture d'Atahualpa

Francisco Pizarro est de retour en 1532 à la tête de 180 Espagnols. Mais ils ne sont alors pas perçus comme une menace, au contraire : selon une légende inca, le dieu Viracocha devait revenir sur terre pour rétablir paix et prospérité dans l'empire. Pizarro est assimilé à ce personnage mythique et est accueilli sans crainte.

Le , à l'issue de la prise de Cajamarca par les troupes de Pizarro, Atahualpa est capturé par les Espagnols[31]. Dès lors, les Incas n'osent pas les attaquer de peur de mettre en danger la vie de leur empereur-dieu. Alors qu'Atahualpa est aux mains des Espagnols, ses armées prennent enfin le contrôle de tout le territoire et réunifient l'empire[Favre 9]. Mais Pizarro alimente les querelles et encourage la rébellion des peuples dominés par les Incas : l'empire se morcelle. Toutefois, les Incas espèrent encore et souhaitent retrouver leur empereur. Pizarro propose une rançon : la pièce où est enfermé Atahualpa doit être remplie d'or. Les Incas obéissent mais Pizarro ne tient pas sa promesse et fait exécuter l'empereur déchu le [Favre 10].

Dernières résistances

Les Espagnols se lancent alors à la conquête de tout le territoire, soutenus par les peuples rebelles. Arrivés à Cuzco le , ils pillent la ville et mettent sur le trône le demi-frère de Huascar, Manco Inca. Celui-ci, à la solde des Espagnols, est totalement impuissant face à la dislocation de l'Empire inca[32]. Il essaye tout de même de lancer une insurrection en 1536, reprend une partie du pays, mais échoue à reprendre Cuzco puis Lima. La guerre dure jusqu'en 1545, date à laquelle Manco Inca est assassiné[Favre 11].

Rois de Vilcabamba

Les Incas se replient alors sur Vilcabamba, une ville protégée de par sa position géographique dans la montagne. Un noyau de résistance inca y subsistera jusqu'en 1572, dirigé par Tisoc, Manco Inca, Sayri Túpac, Titu Cusi et Túpac Amaru successivement. Partout ailleurs, l'hégémonie espagnole est totale[Favre 12].

La résistance aura un sursaut aux XVIIe et XVIIIe siècles, le plus important épisode sera celui de Túpac Amaru II en 1780, toujours avec l’objectif avorté de restaurer l’antique empire du Tahuantisuyu.

Conséquences humaines et sociales de la conquête

La conquête espagnole s'accompagne de pillages, d'apport de maladies qui déciment les populations, de la famine (ce que les Incas, un peuple prospère, n'avaient jamais connu du fait de l'utilisation de silos de réserve de nourriture pour faire face aux mauvaises années), de l'asservissement des Indiens et de l'évangélisation forcée de la population, intitulée par les nouvelles autorités religieuses : « extirpation des idolâtries »[33], confiée dès les débuts du XVIIe siècle à des « Visiteurs »[N 18] : juges ecclésiastiques[34] qui, en tournées d'inspection dans les villages, avec notaires, assistants et force de police, traquaient sans pitié les pratiques « superstitieuses », poussaient à la dénonciation sous couvert de confession, et soumettaient les suspects à la torture à l'instar de la « question » pratiquée par l'Inquisition (qui pour sa part n'avait pas juridiction sur les Indiens d'Amérique du Sud[34]). Les enquêtes et l'évangélisation forcée vont se faire essentiellement en langue quechua et certains peuples, jusqu'alors insoumis aux Incas, devront eux aussi apprendre cette langue qui est aujourd'hui encore parlée par sept millions de personnes en Amérique du Sud.

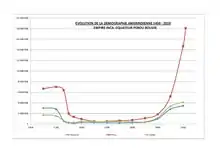

La démographie indigène durant la colonisation est la suivante :

- 1525 : entre 12 000 000 et 20 000 000 d'habitants ;

- 1553 (après la première phase de la conquête) : 8 200 000 habitants ;

- 1575 (gouvernement du vice-roi Francisco de Toledo) : 8 000 000 habitants ;

- 1586 : 1 800 000 habitants ;

- 1754 : 615 000 habitants.

La terrible chute de population, enregistrée à partir de 1575, correspond à la « pacification » définitive du Pérou et à la généralisation du travail forcé dans les encomiendas[35] et les mines[36], où près de cinq millions d'Indiens périrent en moins de vingt ans[37]. La première phase d'effondrement de la population, au XVIe siècle, était due tout d'abord aux massacres liés à la Conquista, mais aussi à l'intrusion de nouveaux virus apportés par les conquistadors contre lesquels les indigènes n'avaient pas développé de défense immunitaire, et qui ont donné lieu à des épidémies ravageuses de variole, de grippe et de rougeole. Enfin, « des famines résultant de la dislocation de la vie économique et sociale s'ajoutèrent aux horreurs de la guerre et de la colonisation », parce que « […] la conquête brisa l'équilibre de l'ordre économique et social de l'Empire inca. La distribution même de la population fut changée. […] Il en résulta un effondrement de tout ce qui contribuait à la cohésion des communautés »[38].

Organisation politique et administrative

Gouvernement et administration

L'empire est divisé en quatre régions, Chinchasuyu, Antisuyu, Cuntisuyu et Collasuyu, de la même manière que la ville de Cuzco est divisée en quatre « districts ». D'après les chroniques, ces grandes zones sont elles-mêmes subdivisées en unités de 10 000 familles, subdivisées à leur tour en unités de mille, de cent puis de dix familles. Mais les historiens modernes estiment que cette division était d'abord comptable, la véritable structuration étant celle des chefferies et des ayllus[Favre 13].

L'empereur est conseillé par quatre apu, représentant les quatre régions de l'empire. Au-dessous des apu se trouvent les gouverneurs de provinces, les tukriquq, représentant l'empereur localement. Ils sont entourés de kipukamayoq qui procèdent au recensement de la population à l'aide des quipus[39], des cordelettes de couleur dont les nœuds fondent un système de calcul. Le recensement revêt en effet un rôle particulièrement important dans un État où les seuls tributs versés le sont sous forme de corvées[Favre 14].

Les chefs locaux dirigeant les chefferies s'inscrivaient en parallèle de cette organisation de l'administration impériale, même si les Incas essayèrent de les y intégrer. Ils étaient soumis à l'empereur dans un rapport plus personnel[Favre 15].

Organisation militaire

Volonté de conquête permanente

Les Incas justifiaient leurs conquêtes en invoquant une mission civilisatrice, comme les Espagnols le feront ensuite avec eux. Ils affirmaient apporter aux « tribus barbares » les bonnes mœurs, des techniques agricoles et la pacification[Favre 16]. Toutefois, les Incas ne semblent pas avoir été particulièrement belliqueux. Des historiens[Favre 17] estiment que c'est plus un concours de circonstance qui engendra l'impérialisme inca : leur victoire inattendue sur les Chankas perturba l'équilibre militaire local. Les Incas montant en puissance, les tribus voisines s'en inquiétèrent, furent défaites à leur tour, et l'empire Inca grandit ainsi, les conquêtes provoquant les guerres qui engendraient à leur tour de nouvelles conquêtes[Favre 17].

Le maintien d'expéditions de conquête au-delà des frontières joua par ailleurs un rôle de cohésion sociale fondamental dans l'empire. Ces guerres répétées facilitèrent l'intégration et unirent tous les peuples soumis par les Incas dans une même entreprise commune[Favre 18].

Infrastructures impériales

Réseau routier

Les Incas améliorèrent le réseau laissé par la civilisation Huari, qui leur permit de sillonner l'ensemble de l'empire rapidement malgré le terrain accidenté. Le plus célèbre exemple de ces routes est le « Qhapaq Ñan » (« chemin royal » en quechua, appelé « Chemin de l'Inca » en français) : c'était l’axe principal du projet économique et politique de l’empire inca, long de plus de 6 000 kilomètres. Son tracé principal joint les villes de Pasto en Colombie, Quito et Cuenca en Équateur, Cajamarca et Cuzco au Pérou, l’Aconcagua en Argentine et Santiago du Chili. Cet axe principal, essentiellement montagnard, était redoublé d'un deuxième axe qui longeait la côte pacifique, les deux étant joints par des chemins de traverse.

C'était un élément majeur pour le contrôle de l'empire et les déplacements militaires. Des auberges (tambos) tous les 20 ou 25 km —relais incas parfois plus importants de type caravansérails, mais aussi des postes de garde et des ponts se trouvaient le long de ces routes, larges parfois de 7 m et parfois pavées. Un réseau secondaire de routes transversales, long de près de 40 000 kilomètres, reliait le Qhapaq Ñan à la côte et au bassin amazonien : « L’Empire Inca dans son ensemble était interconnecté par un réseau routier de quelque 38 600 km en tout qui, en tant que prouesse d’ingénierie, égalait ou même surpassait tout ce qui était connu en Europe [à la même époque, NdT] »[40].

Système de messagers

Les incas avaient installé, le long de ces voies de communication, des tambos ou caravansérails, prêts à accueillir à tout moment les voyageurs. Grâce à un système de « coureurs à relais », les chasquis, ils envoyaient des messages avec une rapidité étonnante aux points les plus éloignés de l'empire. On estime ainsi qu'il fallait moins d'une semaine à un message pour aller de Cuzco à la frontière nord de l'empire, distante de plus de 2 000 km[Favre 19].

Symboles et devise

La devise de l'empire était : ama sua, ama quella, ama llulla signifiant « ne pas voler, ne pas paresser, ne pas mentir »[41]. Le Wiphala ou Huipala, drapeau arc-en-ciel à sept bandes, est considéré comme le symbole de l'empire Inca ; il est au XXIe siècle utilisé comme symbole d'identification nationale et culturelle par les peuples andins d'origine indigène.

Hommages

- (8275) Inca, astéroïde nommé en hommage.

Notes et références

- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Cuzco » (voir la liste des auteurs).

Notes

- La graphie « Tahuantinsuyo » est la transcription traditionnelle hispanisante du quechua ; « Tawantin Suyu » est une graphie moderne plus proche de la phonologie du quechua, qu'on doit alors écrire « kichwa ». Tawa signifie "quatre" et l'infixe -ntin- exprime la totalité, l'intégralité ; šuyu en quechua signifie "région" ou "partie" selon González Holguín (1608) : Vocabvlario de la lengua qquichua (vocabulaire de la langue quechua). Pour lui donner du relief, le terme est traduit par le chroniqueur Garcilaso de la Vega comme « les quatre parties du monde ». Tahuantinsuyu est traduit généralement en français par « l'empire des quatre quartiers » ; ce terme est particulièrement bien choisi, à condition de l'entendre dans le double sens accordé au mot "quartier" : d'abord au sens de partition en quatre, soit 4 provinces équivalentes en un empire unitaire, car 4/4=1 ; et aussi "quartier" au sens de zone bien identifiée et circonscrite dans une ville ; en effet, la capitale de l'Empire, le Cuzco, voyait justement sa zone d'habitat populaire divisée en quatre quartiers habités chacun par les ressortissants des quatre šuyu de l'Empire : voir notamment Henri Favre, Les Incas, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? n° 1504 », 1997 (rééd.), 126 p. (ISBN 978-2-13-038590-5, 2 13 045387 2 et 978-2-13-038590-5), p. 81.

- En fait, l'estimation de la superficie maximum de l'Empire Inca à son apogée varie, en fonction des sources, de 906 000 km2 (Francis McEwan 2006, p. 3) à près de deux millions de kilomètres carrés, ainsi que le propose l'article du Wikipédia en espagnol.

- « génie » dans son double sens de génie civil et d'ingéniosité.

- Inka Misana : « là où l’Inca dit la messe ». Il y a donc ici un aqueduc vertigineux creusé à même la paroi rocheuse de la montagne, une fontaine sacrée, d’étroits escaliers et des niches sculptés sur la surface verticale.

- Baño de la Ñusta (« bains de la Princesse ») à la base des ruines d’Ollantaytambo : le système hydraulique des Incas était dédié à l’irrigation, mais aussi au confort. Le bas-relief qui orne la fontaine représente le haut de la croix carrée andine ou Chacana, hautement symbolique de la cosmovision andine. Sur ce sujet, voir la section Symbolique tirée de cette cosmovision andine de l'article consacré au thème : El cóndor pasa.

- en effet, lorsque le chef de famille et les cultivateurs étaient empêchés, soit qu'ils soient mobilisés par les grands travaux de l'Inca ou la guerre, ou encore blessés, malades ou décédés, le travail de leurs terres était pris en charge par le reste de la communauté pour assurer la subsistance de leurs familles. De même la marka, le terroir de la communauté, comprenait des friches incultes en réserve pour leur attribution aux couples récemment mariés [voir : Alfred Métraux, Les Incas, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Histoire », 1961 et 1983, 190 p. (ISBN 978-2-02-006473-6 et 2-02-006473-1), p. 54]. Et la maison des jeunes mariés « était construite par l'ensemble du village ». Enfin, « les familles voisines s'aidaient mutuellement à l'occasion des semailles et des récoltes » [voir : Henri Favre, Les Incas, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? no 1504 », 1997 (rééd.), 126 p. (ISBN 978-2-13-038590-5, 2 13 045387 2 et 978-2-13-038590-5), p. 39]. [Ainsi que : Rafaël Karsten, La civilisation de l'Empire inca, PAYOT, coll. « Le Regard de l'Histoire », v.o. (finnois) en 1948, en français : 1952, réédité en 1972, 1979, 1983 (ISBN 978-2-228-27320-6), p. 109].

- pour Rafaël Karsten par exemple : « l'étendue d'un tupu était probablement voisine d'une acre (40,5 ares, [soit 4 050 m2]), mais on ne la connaît pas de façon certaine. » [Rafaël Karsten, La civilisation de l'Empire inca, PAYOT, coll. « Le Regard de l'Histoire », v.o. (finnois) en 1948, en français : 1952, réédité en 1972, 1979, 1983 (ISBN 978-2-228-27320-6), p. 107]. D'autres sources rapportent le tupu aux unités de longueur de base des incas, rappelant que les mesures employées par les anciens Péruviens étaient une variété de la brasse et ses divisions, donc identique à notre propre mesure ancestrale inspirée par les dimensions du corps humain, soit « l’étendue des deux bras écartés ». Ainsi les Aymaras et les Quechuas appelaient « loca » la longueur du bras (une demi-brasse), soit 60 à 65 cm, et « vicu » la longueur mesurée entre le pouce et l'index (environ 15 cm, c'est-à-dire le quart de la loca). Alors le « tupu » était la superficie carrée de 100 locas de côté (valant donc à peu près entre 3600 et 4 225 m2) [voir l'article consacré à Ollantaytambo].

- l'Ayni est un échange de travail qui consiste en une aide passagère, rendue nécessaire par la tâche (comme la construction d'une nouvelle maison pour un jeune couple) ou par une indisponibilité temporaire, qui sera en principe « remboursée » par une aide comparable, de même nature ou de nature différente ; alors que la Minga est plus simplement un travail collectif récurrent, comme la récolte, gratuit et réciproque, à des fins d'utilité sociale, généralement occasion festive elle aussi ; elle peut se dire aussi Minka (voir l'article en espagnol sous ce titre), Mink'a en quechua, ou Mingaco au Chili.

- certains relient le curieux portrait spontané et naturel de ce rocher à l'Inca IX Pachacútec, d'autres à Viracocha, dieu créateur. Les Indiens voyaient, dans la roche creusée de cette falaise latérale avancée en coin, un visage de profil à l'expression impressionnante, avec son front, son œil, son nez, sa bouche, sa barbe et la petite construction rajoutée au sommet de sa tête qui serait sa couronne. Le tout relié plutôt à Viracocha, aussi appelé parfois Tunupa par les aymaras, dieu créateur dont le mythe précise qu'il était barbu. Voir notamment : (fr + en + es) « Valle Sagrado-1 – Ollantaytambo – Août -August 2012 », sur lorenesudamerica, (consulté le ).

- Les Ceques étaient des alignements géographiques et topologiques anciens et délibérés (ou fortuits, récents et reconstitués a posteriori) de sites sacrés, de sanctuaires, de tombeaux (artefacts donc) ou de huacas : les huacas (du quechua wak'a) sont un concept religieux andin original qui renvoie à de nombreux objets comme les momies des ancêtres ou des éléments naturels particuliers comme des roches singulières, des sources, des montagnes, un lac ou une grotte « matriciels », et jusqu'aux astres comme le soleil et la lune ; les temples peuvent aussi être considérés comme huacas. Ces objets sont investis d'une dimension ancestrale (cosmogonique) et spirituelle sacrée, dans une perspective polythéiste aux confins de l'animisme et du fétichisme : voir le culte rendu aux Huacas de l'article religions du Pérou précolombien.

- chapitre XVI, intitulé Fundación del Cozco ciudad imperial [Fondation du Cuzco, cité impériale], de son grand’œuvre : Comentarios Reales de los Incas [Commentaires royaux sur le Pérou des Incas], traduction de René L. F. Durand, Paris, La Découverte, coll. « Poche », 2000 (ISBN 2-7071-3270-5).

- Utiliser une javeline pour éprouver la qualité du sol est un geste agricole assez courant, venu de la révolution néolithique et décrit par Alfred Métraux : « […] là où une baguette d'or, qu'il lançait de temps à autre pour connaître la nature du sol, s'enfonça profondément dans la terre » : Alfred Métraux, Les Incas, éditions du Seuil, coll. « Points Histoire », 1961 et 1983 (ISBN 978-2-02-006473-6), p. 37.

- Le mont Wanakawri, en graphie espagnole Huanacauri, 4 089 mètres, tout proche de Cuzco au sud-est, était une des huacas (site ou objet sacré) parmi les plus importantes des Incas, impliquée notamment dans les rites initiatiques des jeunes de la noblesse : voir notamment le chapitre XI intitulé « Le mariage et l'éducation des enfants » du livre de Rafaël Karsten, La civilisation de l'Empire inca, PAYOT, coll. « Le Regard de l'Histoire », (ISBN 978-2-228-27320-6), p. 150. Ce rite initiatique, consistant en une sorte de course marathon de montagne, est aussi mis en scène dans le tome I : Princesse du soleil, chap. 8, du roman d'Antoine B. Daniel, Inca, Paris, XO Éditions, coll. « Pocket », , 473 p. (ISBN 2-266-11663-0), p. 90 à 98.

- (grandeur passée et respectée par les Incas, dont témoigne le centre cérémoniel, haut-lieu archéologique bolivien proche du Lac Titicaca, justement, avec la célèbre Porte du Soleil, Inti Punku en quechua, et le temple de Kalasasaya).

- (« l'auberge aux fenêtres » en quechua).

- (ou Paqariq tampu, en quechua, « le lieu de l’aube »).

- (d'ailleurs, il est probable, comme l'affirme l'article de Wikipédia en espagnol "Ayarmaca" à partir des ouvrages de María Rostworowski, qu'Ayar Auca, frère d'Ayar Manco dans Légende des frères Ayar, était le chef de la tribu des Ayarmacas).

- Les "Visiteurs" de la Vice-royauté du Pérou (ou Visitadores en espagnol) étaient probablement nommés ainsi par analogie avec les Visiteurs apostoliques envoyés par le Pape, et par distinction avec les Inquisiteurs.

Références

- Henri Favre, Les Incas, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1984, 1re édition : 1972, 7e édition corrigée : 1997, 126 p. (ISBN 978-2-13-038590-5, 213 045387 2 et 978-2-13-038590-5)

- Favre 1984, p. 26.

- Favre 1984, p. 14.

- Favre 1984, p. 16-17.

- Favre 1984, p. 18.

- Favre 1984, p. 20.

- Favre 1984, p. 21-22.

- Favre 1984, p. 5 et 27.

- Favre 1984, p. 107-108.

- Favre 1984, p. 111.

- Favre 1984, p. 112-113.

- Favre 1984, p. 121-122.

- Favre 1984, p. 124 à 126.

- Favre 1984, p. 51.

- Favre 1984, p. 70-71.

- Favre 1984, p. 75-76.

- Favre 1984, p. 28.

- Favre 1984, p. 29.

- Favre 1984, p. 31.

- Favre 1984, p. 55.

- Autres références :

- Francis McEwan 2006, p. 3.

- selon les sources et selon le niveau des chemins (primaire, secondaire ou tertiaire) pris en compte, voir notamment : Francis McEwan 2006, p. 3.

- Rafaël Karsten, La civilisation de l'Empire inca, Payot, coll. « Le Regard de l'Histoire », v.o. (finnois) en 1948, en français : 1952, réédité en 1972, 1979, 1983 (ISBN 978-2-228-27320-6), p. 89-90.

- Alfred Métraux, Les Incas, Paris, éditions du Seuil, coll. « Points Histoire », 1961 et 1983, 190 p. (ISBN 978-2-02-006473-6 et 2-02-006473-1), p. 56-58.

- Carmen Bernand, Les Incas, peuple du soleil, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », , 175 p. (ISBN 978-2-07-035981-3 et 2-07-035981-6), p. 68.

- Marcelle Weissen-Szumlanska, « A propos des Incas », in Notices et Mémoires de la société archéologique, historique et géographique du département de Constantine, p. 323, Éditions du Braham, Constantine, 1929, vol. 59, 430 p.

- Seventy Wonders of the Ancient World, ed. Chris Scarre, 1999 p. 220–23.

- (fr + en + es) « Weekly Photo Challenge : Geometry, visit to the Sacred Valley near Cusco (voir la toute fin de la page) », sur lorenesudamerica, (consulté le ).

- Carmen Bernand, Les Incas, peuple du soleil, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », , 175 p. (ISBN 978-2-07-035981-3 et 2-07-035981-6), p. 64-65.

- Henri Favre, Les Incas, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? no 1504 », 1997 (rééd.), 126 p. (ISBN 978-2-13-038590-5, 2 13 045387 2 et 978-2-13-038590-5), p. 40.

- Alfred Métraux, Les Incas, Paris, éditions du Seuil, coll. « Points Histoire », 1961 et 1983, 190 p. (ISBN 978-2-02-006473-6 et 2-02-006473-1), p. 54-56.

- Henri Favre, Les Incas, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? no 1504 », 1997 (rééd.), 126 p. (ISBN 978-2-13-038590-5, 2 13 045387 2 et 978-2-13-038590-5), p. 37-39.

- Sur l'organisation de l'Empire, voir notamment : Alfred Métraux, Les Incas, Seuil, coll. « Points Histoire », (ISBN 978-2-02-006473-6), p. 79-105.

- ce qui peut se simplifier ainsi : « je reçois individuellement parfois plus, en tant que de besoin, que ce que je donne au système, dans la mesure où le tout est supérieur à la somme de ses parties, par la synergie que permet leur solidarité ». Sur le système d'échange dans les Andes précolombiennes et sur le détournement du régime de la mita à leur profit par les colons espagnols, voir notamment : Carmen Bernand, Les Incas, peuple du soleil, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », , 175 p. (ISBN 978-2-07-035981-3 et 2-07-035981-6), p. 153-159.

- voir notamment : Rafaël Karsten, La civilisation de l'Empire inca, Payot, coll. « Le Regard de l'Histoire », v.o. (finnois) en 1948, en français : 1952, réédité en 1972, 1979, 1983 (ISBN 978-2-228-27320-6), p. 109, qui cite lui-même les chroniqueurs espagnols des XVIe et XVIIe siècle : « Blas Valera, cité par Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales : vol. I, Livre V, chap. 15 et 16. Cobo, Historia del nuevo mundo, Séville (1895), tome III, chap. 28. Polo de Ondegardo, Relación del lineaje de los Incas, (XVIe siècle), p. 162. ».

- Rafaël Karsten, La civilisation de l'Empire inca, Payot, coll. « Le Regard de l'Histoire », v.o. (finnois) en 1948, en français : 1952, réédité en 1972, 1979, 1983 (ISBN 978-2-228-27320-6), p. 90.

- (fr + en + es) « Valle Sagrado-1 – Ollantaytambo – Août -August 2012 », sur lorenesudamerica, (consulté le ).

- Celui-ci dit en effet : « l'étymologie du nom est incertaine, il paraît avoir signifié, à l'origine "un tas de mottes de terre", ou, d'une façon générale "une terre dure, non cultivée" » Rafaël Karsten, La civilisation de l'Empire inca, PAYOT, coll. « Le Regard de l'Histoire », v.o. (finnois) en 1948, en français : 1952, réédité en 1972, 1979, 1983 (ISBN 978-2-228-27320-6), p. 49.

- (es) Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco [Direction décentralisée de la Culture à Cuzco], « Importancia referida - Distrito de San Sebastian - sitio arqueológico de Wanakauri » [« Le site archéologique du Wanakauri dans le district de San Sebastian »], sur ministère de la Culture du Pérou, (consulté le ).

- Waldemar Espinoza, Los Incas, chez Amaru Editores, troisième édition 1997, Lima, p. 36.

- (es) Arturo Gómez Alarcón et Freddy Gómez, « Historia de los Oncas, manco cápac » [« Histoire des Incas, Manco Cápac »], sur Historia.com (consulté le ).

- (en) Gregory Deyermenjian, « Athena Review, vol. 3, no 4: Mameria: an Incan Site Complex in the High-Altitude Jungles of Southeast Peru » [« Mameria, site d'un complexe incaïque dans la jungle d'altitude du sud-est péruvien »], sur Athena Review, Athena Publications, Inc. (consulté le ).

- Citation extraite de l'article « Incas » de l'Encyclopaedia Universalis, section : Des origines mythiques, « Incas », sur universalis.fr (consulté le ).

- « Religion et cosmogonie inca », sur Perú Excepción (consulté le ).

- (es) Ouvrage collectif, Historia del Perú [« Histoire du Pérou »], Lexus (Barcelona), , 1232 p. (ISBN 978-9972-625-35-0 et 9972-625-35-4), p. 239.

- (es) María Rostworowski, Ensayos de historia andina [« Essais d'histoire andine »], Instituto de estudios peruanos, 1993 et 2011, 363 p. (ISBN 978-9972-51-153-0 et 9972-51-153-7).

- (es) Ouvrage collectif, Historia del Perú [« Histoire du Pérou »], Lexus (Barcelona), , 1232 p. (ISBN 978-9972-625-35-0), p. 241.

- Cet étendard était une sorte de représentation du calendrier agricole semi-lunaire.

- Francis McEwan 2006, p. 180.

- (en) David T. Garrett, Shadows of empire: the Indian nobility of Cusco, 1750-1825, Cambridge University Press, 2005, p. 20.

- Paul K. Davis, 100 Decisive battles: from ancient times to the present, Oxford University Press, 2001, p. 190-94.

- The Cambridge history of the native peoples of the Americas, Cambridge University Press, 2000, p. 911-12.

- Carmen Bernand, Les Incas, peuple du soleil, Gallimard, coll. « Découvertes », (ISBN 978-2-07-053060-1), p. 73-91.

- Alfred Métraux, Les Incas, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Histoire », 1961 et 1983, 190 p. (ISBN 978-2-02-006473-6 et 2-02-006473-1), p. 150-152.

- (opus cité) : Carmen Bernand, Les Incas, peuple du soleil, Gallimard, coll. « Découvertes », (ISBN 978-2-07-053060-1), p. 55-58.

- (opus cité) : Carmen Bernand, Les Incas, peuple du soleil, Gallimard, coll. « Découvertes », (ISBN 978-2-07-053060-1), p. 69 à 71.

- Rappel : sur le détournement à leur profit par les colons espagnols du régime de la mita inca (ou corvée "citoyenne", si l'on peut dire par anachronisme), voir notamment (opus cité) : Carmen Bernand, Les Incas, peuple du soleil, Gallimard, coll. « Découvertes », (ISBN 978-2-07-053060-1), p. 153-159, où Carmen Bernand cite de larges extraits du livre de Nathan Wachtel : La Vision des vaincus : Les Indiens du Pérou devant la Conquête espagnole (1530-1570), Paris, Gallimard, 1971, coll. « Folio Histoire (rééd. poche) », 1992 (rééd.), 395 p. (ISBN 978-2-07-032702-7 et 2-07-032702-7), où celui-ci explique comment le tribut colonial a brisé le circuit redistributif que permettait le tribut inca.

- Voir notamment : Alfred Métraux, Les Incas, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 1961 et 1983, 190 p. (ISBN 978-2-02-006473-6 et 2-02-006473-1), p. 146-148.

- Houdaille Jacques. « La population du Pérou depuis le XVIe siècle », in Population, 29e année, no 2, 1974, p. 359-362. DOI : 10.2307/1530816. [lire en ligne]

- Traduit de : Francis McEwan 2006, page 3.

- La indianidad: the indigenous world before Latin Americans Par Hernán Horna, p. 61

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Collectif, L'Or des Incas - Origines et mystères, Catalogue de l'exposition de la Pinacothèque de Paris, 2010, 360 p. (ISBN 978-235-867011-1)

- (en) Gordon Francis McEwan, The Incas : new perspectives, ABC-CLIO, , 269 p. (ISBN 1-85109-574-8, lire en ligne)

- Paz Núñez-Regueiro, L'Inca et le conquistador, Arles & Paris, Actes Sud & Musée du Quai Branly, , 224 p. (ISBN 978-2-330-03804-5)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :