Huari

La civilisation Huari (ou Wari) s’est développée durant la période pré-incaïque de l’horizon moyen. Elle apparaît au Ve siècle de notre ère dans la région d’Ayacucho située dans les Andes du sud du Pérou actuel. Sa capitale du même nom est localisée près de la cité moderne d'Ayacucho, au Pérou. L’expansion de cette culture se fit d’abord en direction de la côte, vers le très important centre religieux de Pachacamac, qui semble avoir gardé une forte autonomie. Plus tard, les Huari s’étendirent vers le nord sur les terres de l’ancienne culture Moche, où se développera par la suite la civilisation Chimú. À son apogée, la civilisation Huari s’étend sur toute la côte et les hauts plateaux du centre du Pérou, s'étendant des départements péruviens actuels de Lambayeque au nord, Moquegua au sud et à la jungle du département de Cuzco à l'est.

| Culture Huari | |

Territoires Huari (nord) et Tiahuanaco (sud) | |

| Période | vers 500 ap. J.-C. à 1200 ap. J.-C. |

|---|---|

| Ethnie | Huari |

| Villes principales | Huari, Pikillacta |

| Région d'origine | Ayacucho |

| Région actuelle | |

Les restes les mieux préservés de la culture Huari subsistent près de la ville de Quinua près d'Ayacucho. Tout aussi réputées sont les ruines Huari de Pikillacta[1], au sud-est de Cuzco.

Les Huaris furent contemporains de la civilisation de Tiwanaku qui s’est développée sur le haut plateau bolivien, sur les rives du lac Titicaca et la moitié nord du Chili. Les archéologues relèvent de nombreux points communs entre les deux cultures notamment dans le domaine artistique. Il est aussi possible que les deux civilisations se soient affrontées pour les mines situées aux limites de leurs aires d’influence. Les Huaris paraissent avoir été affaiblis par cette rivalité, et déclinèrent au XIe siècle.

Les Huaris furent de grands bâtisseurs : ils implantèrent des cités dans plusieurs provinces, développèrent un système de culture en terrasses pour augmenter la productivité de l’agriculture dans les régions montagneuses et réalisèrent de nombreuses routes que les Incas intègreront plus tard à leur système de communication. On considère souvent que les Incas, qui émergèrent un siècle après la disparition des Huaris, figurent parmi les héritiers de cette civilisation et de celle de Tiwanaku.

La plus grande ville associée à cette culture est Huari, située à 11 km au nord-ouest de l'actuelle ville d'Ayacucho. C'était le centre d'un empire qui avait établi des centres architecturaux distinctifs dans plusieurs de ses provinces, telles que Cajamarquilla ou Piquillacta. C'est, avec l'Empire Inca, l'une des deux seules cultures considérées comme «impériales» à apparaître dans l'hémisphère sud.

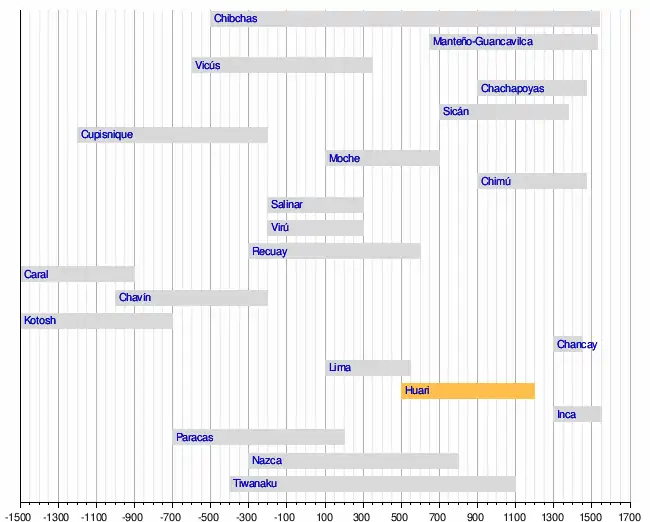

Chronologie

Les différentes périodes de la culture huari

La culture Huari était une culture politique et sociale d'État qui a émergé vers 500-550 (bien qu'il y ait de nombreuses divergences sur les dates parmi les chercheurs). Dorothy Menzel a divisé la culture Huari en six étapes[3].

Le stade 1A

Au stade 1A, surgit la capitale appelée Huari, qui a donné son nom à cette culture. Dans cette période, une forte influence de la mythologie Tiwanaku peut être déduite des vases trouvés à Qonchopata (Ayacucho), sur lesquels le thème du Dieu Soleil de Tiwanaku est représenté à plusieurs reprises[3].

Il existe deux styles de poterie Huari représentatifs de cette période, appelés "qonchopata" et "chakipampa A". L'influence de Tiwanaku est également mise en évidence dans le temple semi-souterrain de la ville de Huari. Pendant cette période également, les enclaves de la côte d'Ica et de Moquegua se développent.

Le stade 1B

Ce stade est caractérisé par de grands changements dans la structure sociopolitique Huari. La ville de Huari se développe en raison de la migration des habitants des zones rurales. Dans le domaine politique, l'État Huari se renforce et se développe; les centres provinciaux de Honqo Pampa et Huilcahuain sont développés dans la Callejón de Huaylas; Viracochapampa et Marcahuamachuco près de Huamachuco à La Libertad et Pikillacta à Cuzco. Les preuves archéologiques confirment le positionnement des Huari sur la côte centrale et méridionale et dans la vallée de Santa[3].

De même, des sites tels que Huarihuilca (es), Jincamoco et Waywaka sont fondés à cette époque, et tous étaient interconnectés par des réseaux routiers. Les sites au nord de Huari montrent l'adaptation des styles architecturaux des Huaris aux styles locaux, modifiant certains concepts et en assimilant d'autres.

En poterie, les styles appelés "Robles moqo", "Chakipampa B" et "Pacheco" se distinguent, ce dernier étant associé à un site archéologique important dans la région de Nazca[3].

Stades 2A et 2B

Au cours des phases 2A et 2B, il existe des preuves d'une restructuration politique et d'une dernière expansion, ainsi que d'une plus grande centralisation du pouvoir dans la ville de Huari. Elle atteint alors son extension maximale et son indice démographique le plus élevé, avec création de nouvelles villes périphériques telles que Jargampata et Azángaro à San Miguel et Huanta respectivement.

Les styles de poterie prédominants pendant la période 2A étaient «viñaque», «atarque» et «pachacamac». Les sites côtiers de Socos (dans la vallée de la rivière Chillón) et de Conoche (à Topará) apparaissent également.

À l'époque 2B, la culture Huari s'est étendue à la ville de Cajamarca, consolidée dans les montagnes de La Libertad et de Moquegua, et s'est étendue à Sicuani.

En ce qui concerne la religion, le site de Pachacamac gagne en prestige pendant la période 2A, et par la période 2B il étend son influence stylistique vers la région d'Ica et Huancayo[3].

Stades 3 et 4

Ce sont les étapes du déclin de la culture Huari. Au stade 3, le déclin de la ville de Huari commence; Cependant, le site de Pachacámac conserve son prestige religieux, en plus de l'émergence d'un site à Huarmey influencé par l'architecture des Huaris.

Au stade 4, commence une période de dessèchement des montagnes, un changement climatique qui durerait longtemps et qui est peut-être la cause de l'effondrement de l'État pan-andin de Huari[3].

Histoire

La culture Huarpa

A Ayacucho existait la culture Huarpa (es) qui développa d’importantes contacts économiques avec la civilisation Nazca. Ainsi se produisit un notable développement de la production artisanale dans cette cité.

Les huarpas ont quitté leurs villages pour se concentrer dans la ville de Huari et dans d'autres villes voisines. Ces colons avaient une longue tradition militaire en raison des luttes constantes pour les ressources dans les montagnes. Ce sont ces conditions difficiles qui provoquèrent cette concentration, entre les années 560 et 600 dans ce qui deviendra la cité de Huari.

Influence de Tiwanaku

On observe ensuite le développement d’une céramique cérémonielle connue sous le nom de Robles Moqo s’étendant sur une aire plus grande, comprenant les régions d’Ayacucho, Ica, Nazca, la vallée du Santa et par delà la montagne jusqu’au Callejón de Huaylas. Cette première expansion consacre la première phase de l’emprise de la culture Tiwanaku-Huari. Dans cette civilisation était produite une céramique polychrome très élaborée, des tissus polychromes, de petites sculptures en turquoise, des bijoux et diverses œuvres d’art et d’artisanat.

La culture Tiwanaku se développa sur les hauts plateaux entre 550 et 900[4] : son influence sur les Huari est notable dans le domaine religieux et les rites funéraires. Sur certaines céramiques, apparaît la représentation de divinités aux traits anthropomorphes et zoomorphes, similaires à ceux de Viracocha (« dieu des bâtons ») de la culture Tiwanaku. La présence de la culture Tiwanaku ou Tiahuanaco à Ayacucho est aussi attestée par la représentation d’une divinité gravée sur la « Porte du Soleil » située au sommet de la pyramide d'Akapana dans l'enclos de Kalasasaya (en Bolivie). Cette image, tout comme les « anges » qui l’accompagnent, est dessinée sur de grandes urnes d’Ayacucho, que l’on connait sous le nom de style conchopata, car ce style est issu de cette localité.

Conchopata (en) (ou Qunchupata) n’était pas une grande cité mais son influence s’étendait sur une aire considérable, avec une population dispersée. Conchopata se situe aujourd'hui près de l'aéroport d’Ayacucho. Cette cité fut la capitale d’une civilisation complexe dont l’aire d’influence s’étendait de Cajamarca et Lambayeque (au nord) à Moquegua et Cuzco (au sud). Conchopata couvrait pratiquement 120 ha pour la partie la plus dense, où vécurent quelques milliers de familles. La cité était bâtie en pierre, avec de hauts remparts de pierre et d'adobe, tout comme les terrasses et plateformes.

Expansion Huari

Parmi les trois grandes époques des Huari, la seconde (du VIIe au Xe siècle) est celle de l’apogée. Elle est définie par le style de céramique appelé Huari, qui comporte des variantes régionales : Viñaque, Atarco, Pachacamac, Qosqopo et d'autres.

.jpg.webp)

Il s’agit de l’époque de l’expansion maximale de cette civilisation, qui atteint Lambayeque et Cajamarca (au nord), et Moquegua et Cuzco (au Sud) tandis que Tiwanaku s’étendait de Cuzco au Chili et à l’est de la Bolivie.

Les Huaris ont combattu et conquis les villes voisines grâce à une armée dont les armes principales étaient des haches de pierre, des clubs de métal, des arcs et des flèches.

Les Huari introduisent une nouvelle conception de la vie urbaine, en créant le modèle d’un grand centre urbain ceint de remparts. Les cités Huari les plus connues (parce que les plus fouillées) sont Pikillacta (près de Cuzco) et Viracochapampa (près de Huamachuco, dans la région de La Libertad). Ces cités se sont développées aux limites de l’emprise Huari.

La cité de Huari basa principalement son économie sur les échanges avec les autres cités partageant la même culture. Mais durant la troisième époque, ces échanges diminuèrent entraînant le déclin politique et économique des Huaris et finalement l’abandon de la cité et la perte du contrôle sur son ancienne aire d’influence.

Après le XIe siècle, les peuples de ce que l’historiographie européenne grand public a appelé « l’empire Huari » poursuivent leur développement chacun de leur côté. Ayacucho décline en abandonnant le modèle de vie urbaine pour revenir à une structure de population rurale villageoise, similaire aux phases primitives des Huarpa[2].

Au début, les Huari avaient élargi leur territoire pour inclure l'ancien centre d'oracle de Pachacamac, bien qu'il semble être resté largement autonome. Plus tard, les Huari sont devenus dominants dans une grande partie du territoire des cultures moche antérieures et plus tard Chimú. On pense que cette expansion a été motivée par la conversion religieuse, la diffusion des connaissances agricoles (en particulier l'agriculture en terrasse) et la conquête militaire. Le militarisme et la menace violente associée qui l'accompagne ont toujours joué un rôle dans l'expansion et le maintien des anciens empires, celui de Huari ne faisant pas exception. Les preuves de la violence présente dans la culture Huari sont les plus visibles dans la ville de Conchopata[5].

Le déclin

La troisième époque est celle du déclin et de la décomposition politique économique des Huaris, avec l'abandon de la ville et la perte de leur contrôle sur les anciennes colonies.

À la suite de plusieurs siècles de sécheresse, la culture Huari aurait commencé à péricliter vers 800 . Les archéologues ont déterminé que la ville de Huari a été considérablement dépeuplée en l'an 1000, bien qu'elle ait continué à être occupée par un petit nombre de groupes de descendants. Les bâtiments de Huari et d'autres centres gouvernementaux avaient des portes qui ont été délibérément bloquées (comme à Pikillacta), comme si les Huari avaient l'intention de revenir, un jour lorsque les pluies seraint revenues[6].

Au moment où cela se produisit, cependant, les Huari avaient disparu de l'histoire. Dans l'intervalle, la diminution des habitants des villes de Huari a fait cesser toutes les grandes constructions. Les preuves archéologiques montrent des niveaux significatifs de violence interpersonnelle, suggérant que la guerre et les raids se sont multipliés parmi les groupes rivaux à la suite de l'effondrement de la structure de l'État de Huari[7] Avec l'effondrement des Huari, la « période intermédiaire tardive » commence.

Après le XIe siècle, les peuples soumis à l'Empire Huari ont repris leur chemin de développement indépendant, et Ayacucho est entré dans une phase de sous-développement avec l'abandon du modèle de vie urbaine et le retour à une petite population de village rural, similaire aux premières phases de Huarpa .

Les différentes régions de l'empire sont devenues indépendantes du pouvoir de la capitale et finalement il a été abandonné et a fini par être supplanté. Après la disparition du pouvoir impérial, les grandes villes ont été abandonnées et dans de nombreuses régions on est revenu à une vie basée sur des villages. D'autres régions se sont toutefois lancées dans une nouvelle expansion, fondant ainsi les royaumes et seigneuries de la fin de la période intermédiaire. comme les Lambayeque, Chimú, Cajamarca, Chancay, Chincha ou les précurseurs des Incas.

Cependant, les affrontements entre ces groupes n'ont pas pris fin et les tentatives de conquête ses sont poursuivies jusqu'à la fin de l'empire inca.

Présence Huari sur la côte

La côte des régions actuelles d'Ica et d'Arequipa montre des contacts avec les cultures des montagnes contiguës depuis des temps antérieurs aux Huaris. À l'apogée des Huaris, leur présence dans cette zone est indéniable, bien que les preuves montrent qu'après leur déclin, les sociétés de cette région ont changé leurs schémas culturels et réorienté leurs contacts vers d'autres centres côtiers. Dans ce domaine, le style de poterie "Atarco" apparaît, avec une grande influence de Tiwanaku et c'est l'un des styles caractéristiques de la période Huari "2A"[3].

Mais bien que la présence Huari ne soit pas discutée sur la côte sud, le problème se pose en essayant de relier la culture Huari aux sociétés de la côte centrale et nord, correspondant aux départements de Lima, Áncash, La Libertad et Lambayeque. En cela, il y a des désaccords parmi ceux qui enquêtent sur ces zones, bien qu'entre les années 90 et le début de la première décennie du XXIe siècle, de nouvelles preuves de l'incursion des Huari aient été découvertes sur la côte de l'actuelle région de Lima.

Sur la côte centrale de l'actuel Pérou, ce sont la culture de Lima et sur la côte nord la culture Moche qui ont prospéré. Des artéfacts des périodes Huari 1B, 2A et 2B ont mis en évidence des changements qui prouveraient une interférence Huari malgré l'absence dans ces zones de centres urbains ayant les caractéristiques architecturales Huari.

Sur la côte nord, les styles de poterie Huari classiques sont absents, bien que des céramiques Huari aient été trouvées dans les tombes Moche, mais sous forme d'offrandes. L'archéologue péruvien Kauffmann Doig soutient que la présence des Huaris dans le territoire des Mochica a accéléré le processus de déclin de ces derniers alors que les Mochicas étaient déjà dans un processus de déclin. Cela serait attesté par les céramiques Moche correspondant à cette période, qui ont cessé d'être bicolores et ont adopté des motifs Huari rouge-noir-blanc. De plus, le visage du dieu de l'eau Moche prit des caractéristiques tiahuanacoïdes apportées au nord par les Huari. Et s'il est vrai que des centres administratifs n'ont pas été construits, ils pouvaient bien être administrés depuis le centre provincial de Wiracochapampa dans la province de Sánchez Carrión dans les montagnes de La Libertad[8].

Bien que l'architecture Huari n'ait pas prévalu dans le territoire Moche, il est prouvé que pendant la période V de Moche (période qui coïncide avec l'expansion Huari), les modèles architecturaux des Moches ont changé, comme en témoignent les vestiges archéologiques de Pampa Grande et de Galindo.

Dans le cas de la région de Lambayeque, en plus de l'influence Moche et Huari, la culture Cajamarca et d'autres formes locales convergent, mais il y a des preuves de la présence Huari jusqu'en 850. C'est-à-dire à peu près, lorsque la culture dite Lambayeque s'est épanouie dans cette région, que l'archéologue japonais Izumi Shimada (en) appelait "Sicán". Cette culture fonde sa religion sur un dieu appelé "Naylamp", qui ne montre aucune caractéristique ou influence de Tiwanaku.

Plus au sud, à Pachacamac, son oracle prend de l'importance pendant la période Huari 2. Selon l'anthropologiste américain John Howland Rowe, Pachacámac aurait pu naître en tant que colonie entretenant des liens avec Huari. Cependant, l'architecture Huari classique n'a pas été trouvée à Pachacamac. Selon certains auteurs, Pachacámac prend son indépendance de Huari, bien que d'autres associent la présence Huari à la représentation d'un être mythologique appelé "Le griffon Pachacámac" avec des caractéristiques ornithomorphes (des oiseaux). Selon certains chercheurs, les origines de ce personnage mythique se trouvent à Conchopata, d'autres auteurs argumentent ses liens iconographiques avec Tiwanaku. Après le déclin de Huari, l'oracle de Pachacamac continue de prévaloir jusqu'à l'époque des Incas, dont les vestiges archéologiques les plus évidents subsistent sur le site[3].

Un autre cas d'incursion pourrait être représenté par le site de Cajamarquilla, qui montre des preuves d'occupation antérieure, dont certains auteurs affirment qu'il a été évacué avant les Huaris et réutilisé par eux, d'autres auteurs nient cette incursion Huari à Cajamarquilla[3].

En août 2008, un paquet funéraire Huari a été retrouvé dans la huaca Pucllana se situe dans une zone résidentielle, à Miraflores, Lima. Nommé «La Dame au masque», il démontrerait que les Huari ont conquis la culture de Lima dans ses années de décadence.

Incursion Huari dans la jungle

L'intérêt des Huari pour la jungle est lié à la consommation et à la production de la feuille de coca. Il y a des preuves de l'entrée de la culture Huari dans le bassin de la rivière Apurímac. Cette incursion a eu lieu pour la gestion des zones de culture de coca, ces cultures ont été gérées à partir des sites de "Vista Alegre" et "Palestina", tous deux étudiés par S. Raymond.

«Vista Alegre» et «Palestina» étaient deux centres construits selon des modèles architecturaux Huari classiques, qui avaient une superficie comprise entre 15 et 30 ha et qui à leur tour articulaient d'autres centres administratifs plus petits dans le bassin de la rivière Apurimac. Ces deux centres sont à 20 km l'un de l'autre; "Vista Alegre" sur la rive gauche en aval et "Palestina" sur la rive opposée. Les vestiges archéologiques ne sont pas bien conservés mais les céramiques trouvées sont similaires à celles trouvées à Jargampata et Huari. D'autre part, ses constructions quadrangulaires et ses bâtiments orthogonaux sont des classiques de l'architecture Huari.

La colonisation de la jungle par les Huari était une tâche coûteuse car c'est un territoire d'accès difficile, qui montre une administration efficace et un pouvoir très centralisé.

En plus de la feuille de coca, on pense également que les Huaris pourraient avoir été intéressés par la culture du coton, des plumes et des oiseaux exotiques, des singes, des plantes hallucinogènes et des tapirs. Ceci est déduit parce que ces éléments étaient associés à l'art et à la culture dans la ville de Huari[3].

Gouvernement

On sait peu de choses sur les détails de la structure administrative de Huari, car ils ne semblent pas utiliser une forme d'enregistrement écrit. Au lieu de cela, ils ont utilisé un outil remarquable appelé quipu. Bien qu'il soit surtout connu pour son utilisation dans la comptabilité inca, de nombreux chercheurs pensent que son utilisation la plus ancienne comme outil d'enregistrement s'est produite à Huari[9].

Les archéologues, cependant, s'appuient toujours sur une architecture administrative homogène et des preuves d'une stratification sociale significative pour aider à mieux comprendre la hiérarchie sociopolitique complexe de Huari.

La découverte au début de 2013 d'une tombe royale intacte, El Castillo de Huarmey, offre un nouvel aperçu de l'influence sociale et politique des Huari pendant cette période. La variété et l'étendue des objets funéraires accompagnant les trois femmes royales indiquent une culture avec une richesse matérielle importante et le pouvoir de dominer une partie importante de la côte nord du Pérou pendant de nombreuses décennies[10].

Un autre exemple d'inhumation aidant à établir une stratification sociale est dans la ville de Conchopata où les restes de plus de 200 individus ont été retrouvés. Cette ville est située à environ 10 km de la capitale. Avant ses fouilles, on croyait que la ville était celle des potiers, mais les sépultures étudiées ont plutôt montré qu'il y avait des serviteurs, des bourgeois, des élites et même peut-être des rois ou des gouverneurs mineurs occupant la ville[11]. Des investigations plus poussées sur une sélection aléatoire des inhumations sur le site ont montré que 26 % des crânes des mâles et des femelles adultes étudiés avaient au moins une plaie postérieure, tandis que seules les femelles avaient subi des plaies antérieures[5]. Les différents niveaux de violence basés sur le sexe témoignent d'un certain type de hiérarchie systématique.

Économie et politique

La société Huari n'avait ni monnaie, ni marché. L'État monopolisait l'approvisionnement, la production et la distribution des principales ressources. En outre, les Huari utilisaient divers modes de production, de taxation et d'échange, le contrôle de l'économie était réalisé grâce à la création de centres administratifs provinciaux.

La gestion politique était différente sur l'ensemble du territoire national et international, en tenant compte du fait que les Huaris coexistaient avec une autre entité politique et religieuse complexe celle que Tiawanaku, au sud.

Huari a mis en œuvre un système d'attribution des emplois. On pense qu'il a donné naissance à la mita. Il réclamait des impôts sur le travail (jours de travail pour l'État), où les heures et le travail à effectuer étaient répartis, et il les payait avec la nourriture et le logement. Cette forme d'organisation du travail a ensuite été adoptée par les Incas[12].

La ville de Huari fonde principalement son économie sur l'exploitation impériale, c'est-à-dire sur l'exploitation des colonies qu'elle conquit par la guerre, tant les tributs des colonies que d'autres facteurs de domination, ont permis le maintien de cette grande ville.

Arts

Architecture

Au cours de sa période d'expansion, l'État de Huari a établi des centres administratifs à l'architecture distincte dans plusieurs de ses provinces, mais ils n'avaient souvent pas de planification formelle comme beaucoup d'autres villes andines. Ces centres sont clairement différents de l'architecture de Tiwanaku, que certains érudits comme John W. Janusek (1963-2019) pensent avoir été un État plus fédéralisé.

L'architecture Huari était le plus souvent faite de pierres des champs enduites de plâtre blanc. Les complexes étaient généralement de grandes enceintes rectangulaires sans fenêtres, juste quelques entrées, et les sites n'avaient pas de place centrale pour que les gens se rassemblent pour des rituels ou des cérémonies. Ceci est en contraste presque direct avec Tiwanaku où il y avait un plan architectural plus ouvert qui pouvait facilement accueillir plusieurs personnes à la fois. Une forme d'architecture propre à Huari était l'utilisation de structures en forme de D. Ces structures étaient couramment utilisées pour les temples et étaient relativement petites avec seulement 10 m de large[13].

Utilisant des centres administratifs comme des temples, les Huari ont grandement influencé la campagne environnante. Le long du réseau routier inca, plusieurs sites provinciaux de Huari ont été trouvés, suggérant que les Huari utilisaient un réseau routier similaire. Ils ont également créé de nouveaux champs avec la technologie des champs en terrasses, dont les Incas se sont également inspirés[14].

Tissage

Les Huari sont particulièrement connus pour leurs textiles, bien conservés dans les sépultures du désert. La standardisation des motifs textiles sert de preuve artistique du contrôle de l'État sur la production artistique d'élite dans l'État de Huari[15]. Les textiles qui ont survécu comprennent des tapisseries, des chapeaux et des tuniques pour les hauts fonctionnaires. Il y a entre 9 000 et 14 000 m de fil dans chaque tunique, et elles comportent souvent des versions très abstraites de motifs artistiques typiques des Andes, tels que le Dieu du bâton. Il est possible que ces dessins abstraits aient servi à un code mystérieux ou ésotérique pour distinguer le porteur des sujets étrangers non initiés et que les distorsions géométriques aient fait paraître la poitrine du porteur plus large pour refléter leur rang élevé[15].

- Œuvres en tissu de l'art Huari.

Sac pour feuilles de coca.

Sac pour feuilles de coca. Chapeau Huari à quatre pointes.

Chapeau Huari à quatre pointes. Bandeau.

Bandeau. Chapeau Huari à quatre pointes.

Chapeau Huari à quatre pointes.

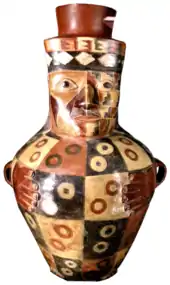

Céramiques

Les Huari ont également produit des objets de métal et des céramiques hautement sophistiquées, avec des conceptions similaires aux textiles.

Conchopata semble avoir été le centre de la céramique de la culture Huari étant donné les grandes quantités d'outils de poterie, de salles de cuisson, de fours à fosse, de tessons de poterie et de moules en céramique. Dans l'un des temples en forme de D à Conchopata, il y avait de grands récipients à chicha brisés sur le sol et des têtes humaines placées comme offrandes en tant que sacrifice humain[15] - [13].

Monolithes et pétroglyphes

Les monolithes Huaris ont une influence Tiwanaku, mais leurs personnages ne montrent pas les positions sévères qui caractérisent les monolithes de la civilisation Collao. Contrairement aux monolithes de Tiwanaku, ils ne portent ni sceptres ni armes, et ils sont également robustes. La similitude avec Tiwanaku est la présence de larmes aux coins des yeux (également présentes dans les monolithes de Ponce et Bennett).

Les monolithes Huaris reposent sur un piédestal et ont été conservés dans une ancienne hacienda à Huacaurara jusqu'à leur transfert dans la ville d'Ayacucho, où ils sont aujourd'hui conservés[8].

- Monolithes et pétroglyphes Huari.

_(457747624).jpg.webp)

_(457779092).jpg.webp)

_(457820311).jpg.webp)

_(457747366).jpg.webp)

_(457780038).jpg.webp)

Métallurgie Huari

Il y a des traces de travail métallurgique Huari dans l'or, le cuivre et le bronze, utilisant les techniques de coulée, forgeage, laminage, martelage et gaufrage.

Certains auteurs soutiennent que les travaux métallurgiques à Huari avaient des antécédents Tiwanaku, en termes de techniques utilisées; D'autres soutiennent que la métallurgie de Huari a ses origines à Waywaka, un site archéologique situé à Andahuaylas et étudié par Grossman, où des pièces de métal d'une grande antiquité ont été trouvées.

Les métaux les plus couramment utilisés étaient l'argent et le cuivre, bien que les artefacts en or Huari survivent également. Les objets métalliques les plus courants étaient les bols, les bijoux, les masques de momie, les épingles de manteau (tupus) et les figurines en feuille qui montrent comment les tuniques étaient portées[15]. Les céramiques étaient généralement polychromes et représentaient fréquemment des aliments et des animaux.

Certaines des œuvres métallurgiques les plus complexes de la culture Huari ont été trouvées sur le site de Conchopata par Denise Pozzi-Escot[16] et analysé par Ríos. Il s'agirait d'un atelier métallurgique dédié au travail de l'or et du cuivre, dont le produit principal était le "tupus" ou "moles", la quantité de ces "tupus" est abondante dans le site de Conchopata, mais ces tupus de caractéristiques similaires ont été trouvés aussi à Huamachuco, Jargampata et Azángaro, c'est pourquoi on pense que Conchopata était un centre de production à grande échelle pour ces artéfacts.

La cité de Huari

Aux côtés de Tiwanaku, la ville de Huari fut le centre du premier « empire » des Andes, avant l’avènement des Incas. Compte tenu du mode décentralisé de fonctionnement de cette aire d’influence, le terme d’« emprise » conviendrait mieux que celui d’« empire », qui suppose une administration très centralisée comme celle des Incas, et une uniformisation du territoire[17].

Huari, l'ancienne capitale homonyme, est située à 11 km au nord-est de la ville moderne d'Ayacucho (13° 03′ 37″ S, 74° 11′ 57″ O). C'était le centre d'une civilisation qui couvrait une grande partie des hautes terres et de la côte du Pérou moderne. Les vestiges les mieux conservés, à côté des ruines de Huari, sont les ruines du nord de Huari récemment découvertes près de la ville de Chiclayo et Cerro Baúl à Moquegua et le site Huari de Pikillacta au sud-est de Cuzco.

Le centre urbain de Huari avait une étendue de près de 2 000 ha. À l’apogée de cette civilisation, on suppose que certains édifices ont pu compter six niveaux. La plupart des constructions étaient recouvertes de plâtre blanc, avec des motifs décoratifs polychromes. La cité a pu dépasser 50 000 habitants à son apogée, avant de decroître substantiellement vers l’an . Les raisons et le processus de ce déclin ne sont actuellement pas connues : climatiques (sécheresse) ou politiques, la question reste ouverte.

Au départ, simple centre administratif avec des fonctions politiques et religieuses, la ville a pris de l'importance en tant que siège du pouvoir politique au fur et à mesure que sa population augmentait.

Compte tenu de la faible productivité des terres, d'importants travaux de canalisation et de drainage ont été réalisés et, surtout, des terrasses agricoles ont été créées qui ont considérablement élargi la surface de terres arables. Ces plates-formes, construites sur les pentes des collines, sont généralement situées à proximité des complexes urbains principaux et secondaires, afin de satisfaire leurs besoins alimentaires de la population.

Les différents secteurs de la cité Huari

Plusieurs allées avec des temples, des cours cachées, des tombes et des bâtiments résidentiels à plusieurs étages forment actuellement le complexe archéologique de Huari. Les chercheurs qui commencent à étudier le site ont divisé la zone centrale de la cité (qui s’étend sur 18 km2) en treize secteurs. La majeure partie des constructions Huari reste à fouiller[2].

- Vegachayuq Mogo : C'est l'une des zones cérémonielles les plus importantes de Huari. La découverte d'une architecture particulière, inédite dans la région à la mi-mars 2015, suggère une probable capitale de la culture Huarpa[18].

- Monqachayoc : Dans ce secteur se trouvent les galeries souterraines avec des plafonds formés par de gros blocs de pierre d'une seule pièce et des murs recouverts de dalles allongées comme du placage, en plus de certains tubes taillés dans des pierres qui sont soupçonnés avoir été utilisés pour transporter de l'eau vers la ville. L'endroit était utilisé à des fins funéraires car il a des mausolées, des galeries souterraines, une cour en contrebas et des tombes. La découverte principale dans ce secteur est un mausolée construit avec des pierres finement sculptées qui constituent des compartiments orientés vers un espace central à une profondeur de 8 mètres au sein d'une structure architecturale en forme de «D». Malheureusement, aucune des tombes découvertes jusqu'à présent n'a été retrouvée intacte[19].

- Capillapata : Ce secteur est formé par de grands murs doubles mesurant entre 8 et 12 m de haut. Sur ses 400 m de long, le mur s’affine à mesure qu’il prend de la hauteur. La base a une épaisseur de 3 m tandis qu’au sommet il ne mesure plus qu’entre 0,8 et 1,2 m. Ces murs forment de grandes enceintes ou canchones.

- Turquesayoc : Ce secteur tient son nom de la présence de restes de turquoises issues de perles de collier ou de petites sculptures. La concentration de ce matériau est telle que l’on pense que les ateliers dédiés à son façonnage se situaient dans ce secteur.

- La maison de Blas : Sur l’ensemble de cette aire, on trouve de nombreux restes d’outils lithiques, tels que des pointes de projectiles, des poinçons et des silex taillés. Les matières premières utilisées était l’obsidienne, le silex et l'os du bassin de cuy (du quechua Quwi, cobaye).

- Canterón : On suppose qu’une carrière se trouvait dans ce secteur.

- Ushpa Qoto : Il s’agit d’un ensemble d’édifices divers situés près d’une place. Trois grandes murailles ont été construites en parallèle. Les structures sont semi-circulaires et on trouve des souterrains.

- Robles Moqo : Cette zone possède des tessons de céramique et des artefacts lithiques fragmentés. Ce style caractéristique de la céramique Huari prend le nom de Robles Moqo, car il a été isolé en tenant compte des fragments trouvés dans ce secteur par un guide local nommé Robles.

- Campanayoq : Il s’agit d’enceintes circulaires et trapézoïdales en mauvais état, totalement démolies, seules les fondations peuvent être identifiées.

- Trankaqasa : Seize pétroglyphes sont gravés dans la pierre. Des sillons ont été creusés sur des surfaces planes puis ont été légèrement polis. Il s’agit de lignes concentriques, volutes, serpents, cercles et autres figures géométriques.

- Ushpa : Dans cet endroit, des figures humaines moulées ont été découvertes qui révéleraient des domaines spécifiques de services, d'ateliers et d'entrepôts.

- Gálvezchayoq : Cette cavité de 11 m de diamètre et 10 m de profondeur a été creusée intentionnellement. À l’intérieur, un tunnel soigneusement creusé est orienté vers le nord et un second vers le sud.

- Churucana : Des murs similaires à ceux de Capillapata forment des enceintes trapézoïdales et rectangulaires.

Découvertes récentes

En août 2008, quelques tombes et momies Huari ont été trouvées à la Huaca Pucllana à Lima, démontrant ainsi que les Huaris avaient aussi essaimé de ce côté.

Château de Huarmey

En septembre 2012, les archéologues ont procédé à l'excavation des gravats restants au sommet de la pyramide à degrés. Lors du nettoyage des puits des huaqueros, ils ont remarqué qu'une couche de gravats (petites pierres) d'environ 100 cm d'épaisseur s'étendait au fond. Cette couche a été enlevée, dont le poids total était d'environ 33 tonnes. En dessous, ils ont trouvé six squelettes humains qui seraient des offrandes humaines, mais le moment culminant a été lorsque la chambre funéraire avec un riche trousseau est apparue, la première de la culture Huari retrouvée intacte. Cette chambre funéraire mesure 4,5 m de long, 3,5 de large et 1,5 de profondeur et contient 57 paquets d'os en position assise. Sur le côté nord de la même salle, trois petites tombes ont été trouvées qui correspondraient à des femmes de la noblesse Huari. Tous avaient des bijoux qui montraient leur statut social, mais celui du centre semblait être plus important que les autres. Ce seraient probablement les principales épouses. Les autres ossements, au nombre de 57, seraient ceux d'autres nobles dames, peut-être des épouses secondaires ou des membres de la cour, enterrés ensemble[20].

Divers objets ont également été trouvés associés, tels que des cache-oreilles en or, argent et autres alliages métalliques, des contenants en céramique, des objets en pierre sculptée, des couteaux de cérémonie, un qero en pierre de Huamanga, des aiguilles, des boules colorées, entre autres, ce qui fait un total de 1200 objets en bon état, de style Huari incomparable. Toutes ces conclusions ont été publiées en juin 2013[20].

El Señor de Huari

En juin 2013, une équipe d'archéologues, dirigée par Milosz Giersz de l'université de Varsovie en Pologne, annonce la découverte d'une tombe royale intacte située à El Castillo de Huarmey (en) contenant les restes de 63 personnes dont 3 « reines » Huari. Autour d'elles les archéologues ont retrouvé plus de 1 000 artefacts dont des bijoux sophistiqués en or et argent, des haches de bronze et des outils en or[21].

C'est une découverte archéologique[22] annoncée en février 2011[23]. En effet, à Espíritu Pampa, district de Vilcabamba, province de La Convencion, département de Cuzco, un complexe funéraire a été retrouvé dans la tombe principale, appartenant à un dignitaire de l'Empire huari[24]. Un pectoral, un masque en argent, 223 perles du même métal, 17 pièces d'or et plus de 100 pièces de céramique ont été trouvés.

La découverte de Señor Huari de Vilcabamba a été comparée en importance à celle du Señor de Sipán[25] - [26].

Notes et références

Références

- Toponyme quechua, donnant en espagnol : ciudad de las pulgas.

- (en) Simon Collier (dir.), The Cambridge Encyclopedia of Latin America and the Caribbean, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-41322-0, lire en ligne).

- (es) Julián Santillana, Historia del Perú, vol. Culturas prehispánicas, Barcelona, Lexus, (ISBN 9972-625-35-4), « Los estados panandinos: Wari y Tiwanaku »

- (es) Jorge Silva Sifuentes (2000). «Origen de las civilizaciones andinas». Teodoro Hampe Martínez, ed. Historia del Perú. Culturas prehispánicas. Barcelona: Lexus.

- (en) Tung Tiffiny, « Trauma and Violence in the Wari Empire of the Peruvian Andes: Warfare, Raids, and Ritual Fights », American Journal of Physical Anthropology, (lire en ligne)

- Kenneth R. Wright, Gordon Francis McEwan et Ruth M. Wright, Tipon: Water Engineering Masterpiece of the Inca Empire, ASCE, (ISBN 9780784408513, lire en ligne), p. 27

- (en) TA Tung, « Violence after Imperial Collapse: A Study of Cranial Trauma among Late Intermediate Period Burials from the Former Huari Capital, Ayacucho, Peru. », Ñawpa Pacha (journal), .

- Federico Kauffmann Doig, Gran enciclopedia del Perú, vol. La Libertad, Barcelone, Lexus, (ISBN 9972-625-13-3), « Los liberteños ancestrales »

- Terence N. D'Altroy, The Incas, Blackwell Publishing, , 2e éd. (ISBN 9781444331158, lire en ligne), p. 150

- « First Unlooted Royal Tomb of Its Kind Unearthed in Peru », (consulté le )

- William H. Isbell, « Mortuary Preferences: A Wari Culture Case Study from Middle Horizon Peru », Latin American Antiquity, vol. 15, no 1, , p. 3–32 (DOI 10.2307/4141562, JSTOR 4141562, lire en ligne)

- Adams R., "Los Andes Centrales de América del sur: Las civilizaciones tardías y los incas", en Las antiguas civilizaciones del nuevo mundo, Crítica, Barcelona, 1997, pp. 117 – 136.

- Jeffrey Quilter, The Ancient Central Andes, Routledge, (ISBN 9781317935247, lire en ligne), p. 206

- Gordon Francis McEwan, Pikillacta : The Wari Empire in Cuzco, Iowa City, University of the Iowa Press, , 3–4 (lire en ligne

)

) - Rebecca Stone-Miller, Art of the Andes: From Chavín to Inca, London, Thames & Hudson, (1re éd. 1995), 144–152 (lire en ligne

)

) - (es) Pozzi-Escot B., Denise (1982): «Excavaciones en Qonchopata», artículo publicado en la revista Gaceta Arqueológica Andina I, n.º 4-5, pág. 9. Lima (Perú): INDEA, 1982. Consulté le 17/3/2016.

- Les termes « emprise » et « empire » proviennent tous deux du latin imperium.

- (es) « Importantes hallazgos en el complejo arqueológico Wari » (consulté le )

- (es) « Importantes hallazgos en el complejo arqueológico Wari » (consulté le )

- Wilfredo Sandoval Bayona, « Gran hallazgo wari en Huarmey 63 momias y 1200 objetos de oro y plata », El Comercio (Perú), (lire en ligne [archive du ])

- (fr)Heather Pringle, « First Unlooted Royal Tomb of Its Kind Unearthed in Peru », National Geographic, (consulté le )

- «Descubrimiento de tumba de personaje wari en un territorio cusqueño que se ignoraba que era parte de la cultura wari», artículo en el diario El Comercio, del 25 de febrero de 2011.

- «Hallan un señor wari en la selva del Cusco», artículo en El Comercio, 24 de febrero de 2011.

- «Foto de piezas del Señor de Wari», artículo del 24 de febrero de 2011 en el diario El Comercio (Lima).

- «El Señor de Wari es comparado en importancia con el Señor de Sipán», artículo en El Comercio del 23 de febrero de 2011.

- (es) - Hallazgo de restos del Señor de Wari», artículo en Azteca Noticias del 23 de febrero de 2011. Ver foto de parte del complejo arqueológico.

- (en)/(es) Cet article est partiellement ou en totalité issu des articles intitulés en anglais « Wari culture » (voir la liste des auteurs) et en espagnol « Cultura wari » (voir la liste des auteurs).

Bibliographie

- Giersz, Milosz; y Pardo, Cecilia (eds.) (2014): Castillo de Huarmey. El mausoleo imperial wari. Lima: MALI (Museo de Arte de Lima).

- Lumbreras, Luis Guillermo (2011): El imperio wari. Lima (Perú): IFEA.

- Collier, Simon et al. (Ed.), The Cambridge Encyclopedia of Latin America and the Caribbean, Cambridge University Press, , Second éd. (ISBN 978-0-521-41322-0, lire en ligne

)

) - Wendell C. Bennett, Excavations at Huari, Ayacucho, Peru (1953).

- Gordon F. McEwan, The Middle Horizon in the Valley of Cuzco, Peru: The Impact of the Huari Occupation of the Lucre Basin (1987).

- William H. Isbell and Gordon F. McEwan, eds., Huari Administrative Structure: Prehistoric Monumental Architecture and State Government (1991).

- Katharina J. Schreiber, Huari Imperialism in Middle Horizon Peru (1992).

- Tung, Tiffiny (2012). Violence, Ritual, and the Huari Empire: A Social Bioarchaeology of Imperialism in the Ancient Andes. University Press of Florida.

Annexes

Autres sites provinciaux de la culture Huari

- Ichabamba

- Viracochapampa

- Marcahuamachuco

- Honqo pampa

- Huilcahuaín

- Huarihuilca (es)

- Chimú Cápac

- Socos

- Pachacámac

- Maymi

- Pacheco

- Atarco

- Azángaro (es)

- Conchopata (es)

- Jargampata

- Vista Alegre

- Palestina

- Jincamoqo

- Pikillacta

- Cerro Baúl

- Espíritu Pampa

- Cerro Pátapo

Voir aussi

- Pumatampu

- La Dame au Masque, momie Huari trouvée dans la pyramide de Huaca Pucllana, Lima.

- Toro Muerto, pétroglyphes précolombiens.

- Tiwanaku

Liens externes

- Pachacamac.PeruCultural.org.pe (museo del sitio arqueológico de Pachacámac).

- Artículo sobre la herencia wari.

- Brian Finucane, "Ayacucho Archaeo-Isotope Project"

- "Archaeological chemists settle trophy-head debate

- "Pre-Incan female Huari mummy unearthed in Peru", Reuters

- "A Champion of the Huari," about curator Susan E. Bergh, by

- "Who Was Who in the Middle Horizon Andean Prehistory" by Patricia J. Knobloch