Lambayeque (culture)

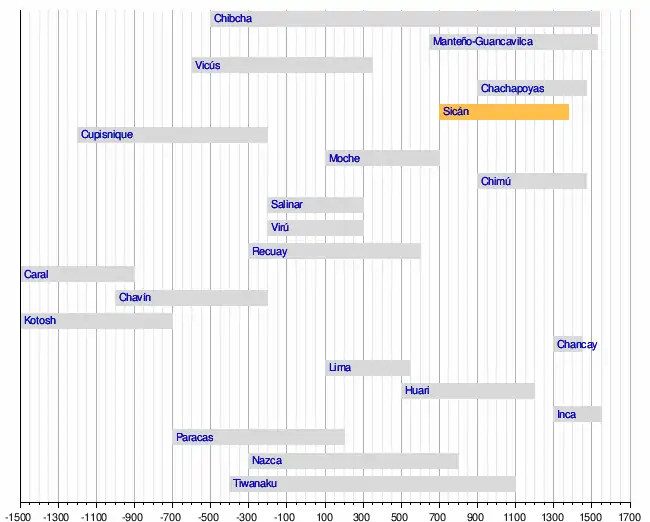

Lambayeque — ou encore Sicán — recouvre une expression culturelle florissante dans la vallée de La Leche sur la côte nord du Pérou, aux environs de l'an 700 et 1300 apr. J.-C. entre la fin de la culture Mochica et la splendeur de l'empire Chimú. Elle est historiquement liée à la phase d'expansion Tiahuanaco-Huari dont elle pourrait être un développement local. C'est une civilisation pré-incaique.

Histoire

Origine

Entre 900 et 1100, Batán Grande (à proximité de la ville actuelle de Chiclayo) est devenu le centre politique et religieux de la culture Lambayeque. Cette dernière occupait une aire géographique située au nord de l’actuel Pérou entre les peuples dominant l'Équateur au nord et les vastes royaumes des Chimú et des Chancay au sud. À cette époque, le peuple de Lambayeque prospérait en tant que communauté de marins et de commerçants voyageurs.

L'étymologie du mot Lambayeque proviendrait du muchik ou yunga, langues disparues à l'époque de la colonie, et qui étaient parlées depuis des temps immémoriaux sur la côte Nord du Pérou. Selon la version du chroniqueur Cabello de Balboa (1586), Lambayeque serait un dérivé du nom NampaIlec, autrement dit le mythique personnage de Naymlap.

Architecture et culture

.JPG.webp)

Mise en évidence en 1979 par l'archéologue japonais Izumi Shimada — de l'université Harvard — au cours de fouilles concentrées autour du site de Batán Grande, la culture de Lambayeque produira les plus belles pièces d'orfèvrerie de l'ancien Pérou. Plusieurs de ses artisans travaillaient le métal avec adresse. Les tombeaux des seigneurs de Batán Grande contenaient des gobelets d'or et d'argent (keros), des émeraudes, des perles et des « fardos funéraires » contenant des masques d'or ornés de pierres semi-précieuses, de coquillages et de plumes. D'autres artefacts, faits d'argile, de bois incrusté de coquillages et de textiles représentent des oiseaux marins, des poissons et des scènes où des plongeurs pêchent le coquillage Spondyle, qui était collecté plus au nord, en Équateur. Les écrits des Espagnols qui ont colonisé la région indiquent qu'un responsable du plus haut niveau devait créer un tapis rouge, fait de coquilles de Spondyle pulvérisées sous les pas du souverain. Les textiles et nombreux objets en céramique et en métal provenant de la vallée de Lambayeque sont une combinaison d'éléments locaux, de Moche et de Huari incluant les caractéristiques comme les yeux, les couvre-chefs en forme de croissant, des motifs marins et des tapisseries à fentes. La représentation du personnage mythique de Naymlap, avec ses yeux exagérément bridés, revient régulièrement comme motif de décoration. Celle-ci a été retrouvée dans de nombreux sites archéologiques de la sphère culturelle de Lambayeque notamment lors de fouilles archéologiques dans la vallée du rio Saña sur des murs peints de rouge, blanc, noir. Des personnages identiques aux yeux en amande et portant une grande coiffe en demi-lune étaient semblables à l'effigie de Naymlap. Naymlap est également représenté sur le fameux tumi — couteau sacrificiel, le plus souvent en or et serti de pierres précieuses, utilisé dans les cultures Mochica et Lambayeque — du Musée de l'or du Pérou à Lima ainsi que sur divers objets en céramique ou sur tissu.

Principaux sites

Chaque pyramide est régie par une société hiérarchique au sommet de laquelle siège un seigneur, considéré comme un demi-dieu. Les pyramides, dans la culture Lambayeque, jouent un rôle bien particulier : elles servent au seigneur à emprunter les pouvoirs des dieux de la montagne. De récentes découvertes indiquent que chaque site aurait été abandonné à la suite d'une catastrophe naturelle de grande envergure. En effet, les phénomènes météorologiques dus à l'El Niño, sont particulièrement violents dans cette partie du monde. Mais ces phénomènes sont alors justifiés de façon religieuse, comme l'expression de la colère des dieux : les pouvoirs des pyramides ont ainsi échoué à protéger la population. Les pyramides sont alors considérées comme maudites et incendiées dans un rituel de purification.

Batán Grande

Batán Grande est situé dans la proche vallée du fleuve La Leche. Il s'agit là d'un ensemble de pyramides, connues sous les noms de Huaca de la Cruz, Huaca del Oro[1], Huaca Colorada et Huaca de los Ingenios, parmi d'autres. Ces constructions furent levées en adobes (argile séchée au soleil et mélangée avec de la paille, dont on fait des briques dites « briques crues ») et en pierres, leurs murs recouverts d'enduits. À la suite d'une inondation, le site de Batàn Grande aurait été abandonné et incendié aux environs de 1100 apr. J.-C. et un nouveau site fut créé à Túcume. L'expansion du royaume Chimú — ayant pour capitale Chan Chan — aura pour conséquence la conquête du peuple lambayèque vers 1350 apr. J.-C.

Túcume

Túcume est situé dans la vallée de La Leche, proche des villages actuels de Mochumi et de Lambayeque, ce vaste complexe archéologique est également connu sous le nom de El Purgatorio. Il occupe une superficie de 220 ha comprenant 26 structures pyramidales datant sans doute de 600 à 1000 apr. J.-C. Il constitue l’apogée de l’architecture Lambayeque, influencée par les cultures Chimú et Tiahuanaco-Huari. Il devait s'agir d'une cité construite au pied d’une montagne, le Cerro la Raya, et dont le plan circulaire comprend des restes d'habitations, de pyramides consacrées aux cultes, de terrasses et de patios. Le site présente des traces d'occupation allant de la culture initiale de Lambayeque jusqu'à l'occupation inca, comme en témoignent les deux édifices les plus remarquables : la Huaca Larga, aux dimensions colossales (plus de 700 m de long), construite en adobes recouverts d'un enduit peint et le petit Templo de la Piedra Sagrada, fouillé par l'archéologue Alfredo Narváez, qui livra de nombreuses informations sur les pratiques religieuses de l'époque de Lambayeque. Le site de Túcume aurait été abandonné lorsqu'à la nouvelle de l'approche des armées espagnoles sur le dos d'animaux extraordinaires (ils n'avaient jamais vu de chevaux), la population fut prise de panique. En effet, ces envahisseurs auraient été pris pour des dieux mythologiques. Au cours de l'été 2005, 119 corps furent trouvés drogués et décapités, offerts en sacrifices humains. Devant l'échec de leurs offrandes, le site fut abandonné et purifié.

Légende de Naymlap

L'existence de Naymlap, fondateur légendaire de la dynastie des souverains de la vallée de Lambayeque — à laquelle appartiendrait le fameux « Seigneur de Sipan » — sera consignée par le chroniqueur Cabello de Balboa au XVIe siècle. Naymlap serait apparu sur les rivages des côtes de Lambayeque, voguant sur une embarcation de roseaux tressés, accompagné d'une suite de quarante nobles et de nombreuses femmes et serviteurs. Il venait très certainement du Pacifique. Certains historiens, notamment Thor Heyerdahl avec le Kon-Tiki, émettront l'hypothèse d'une migration océanienne vers le Pérou. Naymlap s'emparera de la vallée de Lambayeque et en deviendra le roi. Dans l'expression artistique de la culture de Lambayeque, Naymlap apparaît souvent sur les tumis (couteau sacrificiel) en or. Il est représenté avec des ailes d'un oiseau de mer, qui prouveraient la provenance maritime du mythe. La culture antérieure de Chavín privilégiait la représentation des félins.

Notes et références

- Une mission archéologique a découvert cinq tombes de la civilisation Sican à dix mètres sous la pyramide. Des masques, céramiques et bijoux ont été trouvés. La campagne de fouilles doit se poursuivre en 2008/09. Cité dans Ulysse - avril 2007