Machu Picchu

Machu Picchu (du quechua machu pikchu, littéralement « vieille montagne » ou « vieux sommet »)[N 1] est une ancienne cité inca du XVe siècle au Pérou, perchée sur un promontoire rocheux qui unit les monts Machu Picchu et Huayna Picchu (« le Jeune Pic » en quechua) sur le versant oriental des Andes centrales. Son nom aurait été Pikchu ou Picho[1].

|

Machu Picchu  Vue du secteur urbain de Machu Picchu depuis son sommet sud.

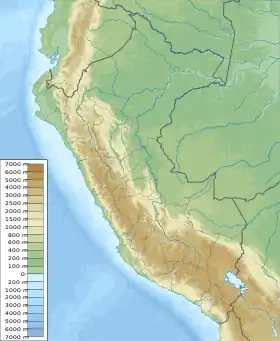

Localisation sur la carte du Pérou

| |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

Considérée comme une œuvre maîtresse de l’architecture inca[2] mais abandonnée avant la fin de sa construction, au cours de l’effondrement de l'Empire inca, puis ville sacrée oubliée durant des siècles, Machu Picchu fut dévoilée par l'archéologue américain Hiram Bingham[3], professeur assistant d'histoire de l'Amérique latine à l’université Yale, dans un ouvrage de référence [4]. Selon des documents du XVIe siècle retrouvés par lui, le site aurait hébergé l’empereur Pachacútec[5], tandis que quelques-unes des plus grandes constructions et le caractère cérémonial de la principale voie d’accès au llaqta évoquent un sanctuaire religieux[6]. En revanche, les experts ont écarté l’idée d’un ouvrage militaire[7].

Au centre d'un ensemble culturel et naturel connu sous le nom de « Sanctuaire historique de Machu Picchu », le site est depuis 1983 sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO[8] et depuis le XXIème siècle une des destinations touristiques les plus visitées de la planète, suscitant des mesures de régulation du surtourisme.

Localisation

Le site se trouve dans l’Est de la cordillère des Andes, aux limites de la forêt amazonienne[N 2] situé au Pérou (province d'Urubamba), à soixante quatorze kilomètres de Cuzco[N 3].

À 2 438 mètres d’altitude, les ruines sont à cheval sur la crête entre deux sommets : le Huayna Picchu, signifiant « jeune montagne » et le Machu Picchu, signifiant « vieille montagne »[9]. C’est le Huayna Picchu qui surplombe le site et que l'on peut voir sur la plupart des photographies de la cité. Selon certains angles de vue, il est possible d’y imaginer le profil d’un visage humain regardant vers le ciel, dont le Huayna Picchu serait le nez. À l’opposé du Huayna Picchu, le Machu Picchu a donné son nom au site archéologique. Autour du Huayna Picchu et sur les deux côtés de la cité coule la rivière Vilcanota-Urubamba[10] qui décrit un grand arc en contrebas d’une falaise de 600 mètres.

Les 172 constructions s’étendent approximativement sur 530 mètres de long et sur 200 mètres de large[11]. Elles ont été incluses dans le Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas (SINANPE)[12] appelé « Sanctuaire historique de Machu Picchu » qui s'étend sur 32 592 hectares[13] afin de protéger à la fois les espèces biologiques menacées d'extinction et les sites incas dont Machu Picchu est le plus important[N 4].

Accès

On peut accéder au Machu Picchu par différents chemins de randonnée. Le plus emprunté, le chemin de l'Inca, est soumis à un contrôle strict et ne peut être parcouru qu'avec une agence de voyages[14].

Le village le plus proche du Machu Picchu est Aguas Calientes, à 400 mètres en contrebas. Depuis ce village, un service de bus emprunte régulièrement la route « Hiram Bingham » vers le Machu Picchu, que coupe un sentier piéton plus direct. Aucune route ne dessert Aguas Calientes : les visiteurs du Machu Picchu doivent marcher ou utiliser la ligne de chemin de fer qui traverse le village, au départ d’Ollantaytambo ou de la centrale hydroélectrique de Santa Teresa[15].

Climat

Le jour y règne chaleur et humidité, tandis que les nuits sont fraîches. La température oscille entre 12 et 24°C. Les pluies sont abondantes (environ 1 955 mm par an), tout particulièrement entre novembre et mars : ces précipitations souvent fortes alternent avec de belles éclaircies.

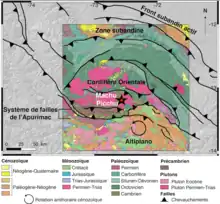

Géologie

La cité de Machu Picchu est bâtie sur des roches d'origines magmatiques appartenant au pluton granitique du Machu Picchu[16]. Ce pluton, actuellement profondément incisé par la rivière Urubamba et ses affluents, a cristallisé en profondeur autour de 220 Ma[17] et a été par la suite exhumé à la faveur du soulèvement associé à la tectonique andine et à l'érosion associée. Le site archéologique se situe au cœur d'une région géologique singulière au regard de sa morphologie à l'échelle de la Cordillère des Andes : la déflexion d'Abancay[18]. Le paysage actuel, caractérisé par de profonds canyons, est le fruit d'une accélération importante de l'érosion initiée il y a 4 Ma environ imputée à un pulse d'incision fluviale à la suite de la capture de l'Altiplano voisin en amont par les rivières venant du nord (bassin amazonien) et de la probable activité tectonique du système de failles de l'Apurimac au sud de Machu Picchu[19] - [20].

Histoire

La région du Machu Picchu, située aux marges des Andes et de la forêt amazonienne, fut peuplée par les montagnards des régions de Vilcabamba et de Cusco, toujours à la recherche de nouvelles terres cultivables. Les archéologues indiquent que l’agriculture se pratiquait déjà dans la région au VIIIe siècle av. J.-C. Dans les années 900, il y a une explosion démographique de groupes liés à l’ethnie « Tampu » de l'Urubamba. Il est possible que ces peuples aient fait partie de la fédération « Ayarmaca », rivale des premiers Incas de Cusco. Cependant, l’emplacement actuel de la ville ne présente aucune trace de constructions avant le XVe siècle.

Époque inca (1438-1534)

La ville a dû être construite sous le règne de l’empereur Pachacútec[N 5] peut-être en 1440 (R. Burger Yale, J. Nesbitt Tulane, E. Washburn et L. Fehren-Schmitz UC Santa-Cruz[21]). Machu Picchu dut plaire au monarque par ses particularités et par son emplacement à l’intérieur de l’aire géographique sacrée de Cuzco.

Machu Picchu dut avoir une population variable comme la majorité des llactas incas : entre 300 et 1 000 habitants appartenant probablement à une élite religieuse et/ou politique[N 6]. Le travail agricole était effectué par des travailleurs mitmaqkuna amenés des différentes provinces de l’Empire[22].

Les vallées avoisinantes formaient une région densément peuplée et qui avait augmenté de façon spectaculaire sa production agricole à partir de la période inca en 1440[23]. Les Incas construisirent là de nombreux centres administratifs, les plus importants étant Patallacta et Quente[24], et des complexes agricoles avec des cultures en terrasses. Machu Picchu dépendait de ces complexes pour son alimentation mais leur production était insuffisante[25], nécessitant des importations depuis d’autres provinces. La communication entre les régions était rendue possible grâce au réseau formé par les huit chemins incas qui allaient à Machu Picchu[25] (voir Chemin de l'Inca). La petite cité se différenciait des populations voisines par la singulière qualité de ses grands édifices.

À la mort de Pachacútec, et selon les coutumes royales incas, Machu Picchu passa à sa panaca (cour, clan, clientèle élargie), qui devait destiner les rentes produites au culte de la momie du défunt roi[26]. Cette situation se serait poursuivie sous les règnes de Tupac Yupanqui (1470-1493) et Huayna Capac (1493-1529).

La ville ne peut justifier le mythe de la « cité perdue » (développé par le livre d'Hiram Bingham, La Fabuleuse Découverte de la cité perdue des Incas) ou du « refuge secret des empereurs incas » car Machu Picchu dut perdre de son importance en raison du désintérêt des empereurs successifs et aussi de l’ouverture d’un chemin plus sûr et plus large entre Ollantaytambo et Vilcabamba (vallée de Amaybamba)[26].

Époque de transition (1534-1572)

La guerre civile inca (1531-1532) et l’arrivée des Espagnols à Cuzco en 1534 vidèrent les activités de Machu Picchu de sens, une fois disparue l’aire géographique sacrée de Cuzco. En outre, la résistance inca dirigée par Manco Inca en 1536 appela les nobles des régions proches à rejoindre la cour en exil de Vilcabamba[27], et il est fort probable que les principaux nobles de Picchu aient alors abandonné la ville. Des documents contemporains mentionnent une dépopulation de ces régions[26]. Les paysans de la région étaient essentiellement des mitmas, issus des différents peuples conquis par les Incas et déplacés de force sur ces terres. À la chute du système économique inca, ils retournèrent sur leurs terres natales[25] - [27] - [28].

Picchu et sa région deviennent tributaires de l’encomienda espagnole d'Ollantaytambo : le premier chef en fut le conquistador Francisco Pizarro[1]. Ceci ne signifie pas que les Espagnols montèrent jusqu’à Machu Picchu, ni qu’ils connaissaient son importance passée, mais ils savaient le lieu probablement déjà en partie déserté[1]. Un document indique que l’Inca Titu Cusi Yupanqui, qui régnait à Vilcabamba, demanda à des frères augustins d’évangéliser « Piocho » vers 1570. Il n’y a pas de lieu qui se nomme ainsi, mais « Picchu » est le seul nom qui s’en rapproche. Ce qui fait dire à Lumbreras que les fameux « extirpeurs de l’idolâtrie » ont peut-être à voir avec la destruction et l’incendie du Temple du Soleil[29].

Le soldat espagnol Baltasar de Ocampo décrivit à la fin du XVIe siècle, dans les dernières années de la résistance inca, une cité « au sommet d’une montagne », avec des constructions « extrêmement somptueuses » et une grande acllahuasi. La brève description qu’il en fait rappelle Picchu. D’ailleurs, Ocama affirme que le lieu s’appelle « Pitcos ». Le seul lieu dont le nom se rapproche est « Vitcos », un site inca à Vilcabamba, complètement différent de celui décrit par Ocampo[30]. Ocampo indique que dans ce lieu a grandi Tupac Amaru, successeur de Titu Cusi et dernier Inca de Vilcabamba.

De la colonisation à la République (XVIIe – XIXe siècles)

Après la chute du royaume de Vilcabamba en 1572 et la consolidation du pouvoir espagnol dans les Andes centrales, Machu Picchu demeura dans la juridiction de différentes haciendas coloniales qui changèrent plusieurs fois de mains jusqu’à la création de la république (1821). Elle devint un lieu à part, éloigné des nouvelles routes et axes économiques du Pérou. La région fut pratiquement ignorée par le régime colonial qui ne fit édifier ni église ni cité importante dans la zone.

La population andine ne semble pas avoir eu la même attitude ; le secteur agricole de Machu Picchu ne paraît pas avoir été abandonné[1]. Par contre, les constructions de la zone urbaine n’ont pas été occupées et furent envahies rapidement par la végétation, sans pour autant être complètement oubliées comme on l'a souvent écrit.

dans le temps XIXe siècle

En 1865, le naturaliste italien Antonio Raimondi passa au pied des ruines sans les voir et mentionna la population clairsemée de la région. En 1870, l'Américain Harry Singer indiqua pour la première fois sur une carte le Cerro Machu Picchu et le Huayna Picchu, pour lequel il précisa que c'était le Huaca de l'Inca[N 7], preuve d'une certaine connaissance de l'histoire inca par les autochtones. Sur la carte de 1874, de l'Allemand Herman Gohring, les deux sites sont mentionnés avec exactitude. Le voyageur français Charles Wiener affirmait en 1880 qu'il y avait « des ruines à Machu Picchu », mais sans pouvoir se rendre sur le lieu[27]. C'est la preuve que l'existence des ruines n'avait pas été oubliée.

Reconnaissance archéologique (c. 1860-1911)

Des recherches, publiées en 2008 par l’historien Paolo Greer, suggèrent que c’est le prospecteur de mines allemand August R. Berns qui aurait redécouvert le site vers 1860[32] - [33] - [34]. Il aurait même commencé le pillage des artefacts avec l'aval des autorités péruviennes de l'époque. Ces affirmations, publiées en , sont à prendre avec précaution. Il avait en effet reçu l'autorisation de « prospecter des Huacas del Inca », le terme huaca pouvant aussi bien décrire le lieu sacré de Machu Picchu qu'une mine[35].

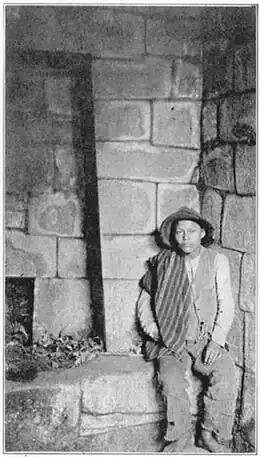

Les premières références directes actuellement connues pour ce site, indiquent qu'Agustín Lizárraga, originaire de Cuzco, arriva dans la ville le guidant Gabino Sánchez, Enrique Palma et Justo Ochoa. Les visiteurs laissèrent un graffiti avec leurs noms sur les murs du Templo de las Tres Ventanas ; Hiram Bingham trouva le graffiti en 1911 comme il l'affirme dans son livre de 1922[36]. Certains affirment que Lizarraga aurait déjà visité Machu Picchu en 1894[37].

Hiram Bingham[38], un historien américain de l'université Yale qui effectuait des recherches sur la ville perdue de Vilcabamba, le dernier refuge de l'Inca, entend parler de Lizárraga. Lors de ses recherches, il passe à Machu Picchu et poursuit pour revenir plus tard et découvre ainsi 4 sites. Accompagné par ses guides, le sergent de la garde civile Carrasco et le paysan Melchor Arteaga, il retourne à Machu Picchu le [39]. Ils rencontrèrent deux familles de paysans vivant là : les Recharte et les Álvarez qui utilisaient encore les constructions pour se ravitailler en eau. C'est un des fils Recharte qui conduisit Bingham jusqu'à la zone urbaine en friche. Bingham est très impressionné par ce qu'il voit et sollicite l'université Yale, la National Geographic Society et le gouvernement péruvien pour pouvoir commencer rapidement l'étude scientifique du site[39]. Il participe aux premières fouilles sur le site avec l'ingénieur Ellwood Erdis, l'ostéologue George Eaton, la participation de Toribio Recharte et Anacleto Álvarez et un groupe de travailleurs anonymes de la région. Son livre, Lost City of the Incas, rend ce lieu célèbre dans le monde. En 1913, la National Geographic Society consacre entièrement le numéro d'avril de son magazine au Machu Picchu.

Au sens strict, Bingham n'a pas découvert Machu Picchu, mais il a le mérite d'être le premier à reconnaître l'importance des ruines, de les étudier avec une équipe multidisciplinaire et de divulguer les résultats. Les critères archéologiques n'ont pas toujours été pertinents et la sortie du Pérou des objets découverts a beaucoup contribué à la polémique : la législation péruvienne ayant été purement et simplement détournée pour permettre l'exportation « temporaire » de 35 000 fragments de poteries et autres pièces archéologiques vers l'université Yale afin de les étudier ; il était prévu qu'elles retourneraient au Pérou après que les études seraient publiées ainsi que les photos prises. Or, le Pérou a dû attendre jusqu'en 2010 pour que l'université Yale, sous la menace de poursuites judiciaires, accepte de les restituer[40].

Depuis 1915

Entre 1924 et 1928, Martín Chambi et Juan Manuel Figueroa prirent une série de photographies à Machu Picchu qui furent publiées dans différents magazines du Pérou, augmentant ainsi l'intérêt local pour les ruines et les transformant en symbole national[41]. Depuis l'ouverture en 1948 d'une route qui permet d'aller de la gare aux ruines, Machu Picchu est devenue le principal lieu touristique du Pérou. Durant les deux premiers tiers du XXe siècle, l'intérêt pour l'exploitation du site fut plus grand que celui pour la conservation ou l'étude des ruines ; ceci n'a tout de même pas empêché quelques recherches importantes sur le site. Rappelons les travaux de Paul Fejos (financé par le Viking Fund d'Axel Wenner-Gren) sur les sites incas aux alentours de Machu Picchu, ceux de Luis E. Valcarcel (es) qui lia le site à Pachacutec. C'est à partir de 1970 que de nouvelles générations d'archéologues (Chavez Ballon, Lorenzo, Ramos Condori, Zapata, Sanchez, Valencia, Gibaja), d'historiens (Glave et Remy, Rowe, Angles), d'astronomes (Deaborn, White, Thomson) et d'anthropologues (Reinhard, Urton) fouillèrent les ruines et leur passé.

L'établissement d'une zone de protection écologique[N 8] autour des ruines en 1981, l'inscription de Machu Picchu sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983 et l'adoption d'un plan majeur pour le développement soutenu de la région en 2005 ont été les points forts d'une action visant à conserver Machu Picchu et ses alentours. Mais les mauvaises restaurations[42], les incendies de forêt (comme celui de 1997) et les conflits politiques ont entaché cet effort de l'État pour gérer au mieux les ruines.

En 2004, quelque 400 000 touristes visitèrent le Machu Picchu, et l'UNESCO a depuis exprimé ses craintes que leur nombre trop important ne dégrade le site. Selon les autorités péruviennes, l'éloignement et la difficulté d'accès au site imposent d'eux-mêmes des limites naturelles à l'expansion du tourisme. Régulièrement, des propositions sont faites pour installer un téléphérique pour rejoindre le site, mais elles ont toutes été rejetées jusqu'à présent.

Le , le Congrès du Pérou vota la loi 28778 concernant le retour des objets archéologiques formant l'essentiel de la collection Machu Picchu du musée Peabody (abrité par l'université Yale) ; ceux qui avaient été autorisés à sortir du pays par le décret suprême 1529 du et le décret suprême 31 du .

Le , le site du Machu Picchu est désigné comme étant l'« une des sept nouvelles merveilles du monde », d'après un concours controversé ayant mobilisé 100 millions de personnes sur Internet.

En , l'université Yale a promis de rendre les 4 000 pièces archéologiques trouvées par Hiram Bingham[43]. Le , l'université nationale de San Antonio Abad del Cusco a inauguré à Cuzco, en collaboration avec l'université Yale, un centre international pour l'étude de Machu Picchu[44], l'International Center for the Study of Machu Picchu and Inca Culture, destiné notamment à la conservation des pièces archéologiques qui seront rendues par l'université Yale avant le [45].

Description

De par sa richesse architecturale, le Machu Picchu est l'un des sites archéologiques les plus importants de l'Amérique latine.

Vue avec un lama face au Machu Picchu.

Vue avec un lama face au Machu Picchu. Terrasses du côté est dans le secteur agricole.

Terrasses du côté est dans le secteur agricole. Vue de la rivière Urubamba à partir des terrasses du Machu Picchu.

Vue de la rivière Urubamba à partir des terrasses du Machu Picchu. Le Temple du Soleil ou Torreón.

Le Temple du Soleil ou Torreón. La structure connue comme le Temple principal.

La structure connue comme le Temple principal. Temple des trois fenêtres.

Temple des trois fenêtres. Miroir d'eau.

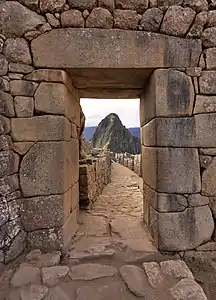

Miroir d'eau. Entrée vers le quartier sacré et le quartier des nobles.

Entrée vers le quartier sacré et le quartier des nobles. La « pyramide » d'Intihuatana.

La « pyramide » d'Intihuatana. L'Intihuatana, au sommet du quartier sacré.

L'Intihuatana, au sommet du quartier sacré. Pierre funéraire.

Pierre funéraire. Temple du Condor.

Temple du Condor. Mur de pierres ajustées avec précision à Machu Picchu.

Mur de pierres ajustées avec précision à Machu Picchu. Vue générale.

Vue générale.

D’après les archéologues, le Machu Picchu est divisé en deux grands secteurs : la zone agricole formée par un ensemble de terrasses de cultures qui se trouve au sud ; et la zone urbaine qui est celle, on le suppose, dans laquelle vivaient ses occupants et où se déroulaient les principales activités civiles et religieuses. Cette zone urbaine comprenait le quartier sacré, le quartier populaire et le quartier des nobles et des ecclésiastiques.

Zone agricole

Les terrasses de cultures de Machu Picchu apparaissent comme de grands escaliers sur le flanc de la montagne. Ce sont des constructions formées par un mur de pierre et un empilement de couches de matériaux divers (grandes pierres, pierres plus petites, fragments de roches, argile et terre de culture) qui facilite le drainage en évitant que l'eau puisse miner la structure (la région subit une forte pluviosité). Ce type de construction a permis que les cultures se poursuivent jusqu'au XXe siècle sans problème. D'autres terrasses de moindre largeur se trouvent dans la partie basse de Machu Picchu, tout autour de la cité. Ce sont des murs de soutien.

Cinq grandes constructions se trouvent sur les terrasses à l'est de la route inca qui conduit à Machu Picchu depuis le sud. Elles servaient de magasins. La ville était alimentée grâce à ces cultures en terrasse, qui permettaient de récolter maïs, pomme de terre et divers légumes. Ces champs pouvaient nourrir jusqu'à 10 000 personnes[46].

De nombreuses inquiétudes sont exprimées par rapport au délabrement des écosystèmes engendré par le vol avec violence des biens d'autrui, une mauvaise gestion des déchets, les empiétements agricoles dus à l'absence de réglementation claire sur les propriétés. De plus, certains produits agrochimiques sont jetés dans l'Urubamba qui polluent cette rivière en plus des déchets urbains. En raison de la hausse du tourisme, de très importants impacts écologiques sur les zones agricoles peuvent être constatés.

Zone urbaine

Un mur de 400 mètres de long sépare la ville de la zone agricole. La zone urbaine a été divisée par les archéologues en groupes d'édifices numérotés de 1 à 18, mais Chavez Ballon en 1961 l'a divisée en deux secteurs : un haut (hanan) et un bas (hurin). Cette répartition est plus en accord avec l'organisation de la société et le système andin de la hiérarchie.

Deux axes découpent la ville : le premier est matérialisé par une place large, construite sur des terrasses à plusieurs niveaux. Le deuxième est un large escalier qui fait office de rue principale, avec une série de fontaines d'eau. À l'intersection de ces deux axes se trouve la résidence de l'inca, le temple-observatoire du torreon et la plus grande des fontaines.

La zone sacrée est principalement dédiée à Inti, le dieu soleil, divinité principale du panthéon inca, après Huiracocha le dieu créateur. C’est ici que se trouvent les trésors archéologiques les plus importants : le cadran solaire ou astronomique (Intihuatana) et le Temple du Soleil.

Dans le quartier des nobles se situe le Torréon (que Bingham appelait « Tombeau royal »), sorte de tour conique composée de blocs finement travaillés. À l'intérieur, les traces d'un grand incendie sont visibles. Le Torréon est construit sur une grande roche en dessous de laquelle se trouve une petite cavité : c'était peut-être un mausolée pour les momies. Dans la tour se trouvent plusieurs autels sacrificiels. À proximité se trouvaient 142 squelettes, parfois présumés majoritairement féminins. L'hypothèse la plus commune est qu'il s'agirait d'acclas, jeunes filles sacrifiées pour célébrer le culte du Soleil[46]. Cependant, selon l’anthropologue américain John Verano de l'université Tulane de la Nouvelle-Orléans, après réexamen des restes humains du Peabody Museum de Yale vers 2010[47] - [48], ces squelettes trouvés sur le site du Machu Picchu seraient répartis équitablement entre les deux sexes et auraient appartenu à des personnes de tous âges.

Toutes les constructions du Machu Picchu sont de style classique inca, c'est-à-dire avec les constructions ayant une surface légèrement plus importante à la base qu'au sommet, ce qui leur confère une bonne résistance aux séismes. Quelques rares murs sur le site sont composés de pierres parfaitement ajustées, mais l'ensemble des constructions est constitué, contrairement aux autres sites de la région, de pierres non ajustées. Les Incas ne faisaient pas usage de ciment sur leurs sites mais sur celui du Machu Picchu, la majorité des murs et des édifices sont constitués de pierres très irrégulières, disjointes et remplies de terre entre elles. Le granit des pierres utilisées pour la construction provient du site lui même[49].

Le plan des constructions semble avoir la forme d'un animal. Il est parfois admis que les Incas donnaient à leurs cités la forme d'animaux sacrés (puma, condor…) Au Machu Picchu, plusieurs formes sont distinguées. La plus fréquente est celle d'un condor, les ailes déployées[50]. Aussi une autre étude, ayant mis en place une règle d'observation fonctionnant sur de nombreux sites incas, accorde à la cité la forme d'un oiseau vu de profil[51], mais également la séparation en deux zones ayant chacune une forme animale, un caïman et un serpent[52] - [53].

Tourisme

Risques d’érosion et de glissements de terrain

Le site, auquel les touristes ne peuvent accéder qu’à pied ou via un petit train puis un bus sur une piste[54], comptait à la fin des années 80, moins de 70000 visiteurs par an, chiffre multiplié par 14 pour atteindre en avril 2012 plus du million par an[54], selon des représentants de l’Unesco, soit 3000 personnes par jour, dépassant de 11% la limite fixée pour protéger le Machu Picchu «des risques d’érosion et de glissements de terrain»[54]. Les pluies fréquentes favorisent ces glissements de terrain, qui en 2010 ont bloquée sur place près de 4000 touristes, qui ont dû être héliportés[54]. Dès 1999, le Centre du patrimoine mondial de l’Unesco s'est inquiété de la gestion du site[54] avec le risque qu'il soit inscrit à la liste du patrimoine mondial en péril. Les incendies enregistrés dans les années 2010 dans la zone protégée de 35.000 hectares qui l’entoure, malgré une forêt dite «de nuages», car tropicale et humide[55], ont accrû les risques. Pour tenter de limiter les glissements de terrain, le gouvernement péruvien a débuté en 2020 une opération de plantage d'un million d’arbres sur les dix prochaines années[55].

Aspects financiers

Le site était en 2015 pour le Pérou une source de revenus estimée à 5 milliards de dollars par an[54]. En 2015, l'entrée coûtait environ 35 euros en plus des 103 dollars du train et des 24 dollars du bus et un seul hôtel-restaurant était disponible au prix de 850 dollars la nuit, géré par l’opérateur détenant toutes les concessions du site[54].

Mesures de 2020

Dès août 2015, la presse constate que le quota de 2500 visiteurs est un "bien lointain souvenir"[54] et en 2017, 1,5 million de visiteurs se sont rendus sur le site, soit près du double de la limite recommandée par l’Unesco, ce qui pèse lourdement sur les ruines et l’écologie locale. Un projet d'aéroport international à Chinchero (plus proche que celui de Cuzco), décidé par le gouvernement en 2019 suscite de vives protestations d'archéologues, d'historiens et d'habitants[56], l'année où le site a reçu 1,5 million de visiteurs, selon les chiffres officiels, au point que des pays voisins ont parlé de "la dérive du Machu Picchu"[57]. Le Pérou tente de freiner cette évolution, dans un esprit de tourisme durable et a mis en place des mesures pour sauvegarder le site. Les autorités ont arrêté en 2020 six touristes, dont un Français, pour des dégradations lors d’une nuit passée illégalement parmi les ruines et déployé peu après 18 caméras de surveillance supplémentaires, en complément des 6 déjà existantes sur le site[55].

Face à l'afflux de touristes[58] ceux-ci ne peuvent plus visiter qu’en groupes de 16 et pour une durée limitée et doivent toujours rester sur un des trois chemins[58].

Protestations de l'été 2022

Mais au cours de l'été 2022, il a fallu que le Pérou augmente le quota de visiteurs après des protestations, quand environ un millier de touristes, venus d'Espagne, de Colombie, du Chili ou de France, ont manifesté dans le village pour protester contre le manque de billets disponibles[59]. Le pays voisin, l'Equateur a souhaité, pour éviter ce surfréquentation, préserver ses sites recherchés, comme son archipel volcanique des Galapagos[57], constitué de 19 grandes îles et de dizaines d'îlots rocheux[57].

Références culturelles

- Une des œuvres les plus célèbres du poète chilien Pablo Neruda s'intitule Les Hauteurs de Machu Picchu, deuxième chant du Chant général :

« Machu Picchu es un viaje a la serenidad del alma, a la eterna fusión con el cosmos, allí sentimos nuestra fragilidad. Es una de las maravillas más grandes de Suramérica. Un reposar de mariposas en el epicentro del gran círculo de la vida. Otro milagro más. »

« Machu Picchu est un voyage à la sérénité de l'âme, à la fusion éternelle avec le cosmos, là-bas nous sentons notre propre fragilité. C'est une des plus grandes merveilles d'Amérique du Sud. Un havre de papillons à l'épicentre du grand cercle de la vie. Un miracle de plus. »

- Dans ce chant, Neruda raconte son ascension jusqu'au Machu Picchu qu'il décrit comme une étape fondamentale dans l'écriture du Chant général : cette expérience lui permet de prendre conscience de l'unité du continent américain, mais aussi de sa « mission » de poète qui doit raconter l'histoire de tous ceux qui ont quitté cette terre. C'est ainsi qu'il déclare, en s'adressant aux incas disparus dont il sent la présence, « Je viens parler par votre bouche morte », affirmation qui peut résumer la démarche de l'ensemble du Chant général.

- Dans le 2e épisode de la 20e saison des Simpson, Homer, Marge, Lisa et Maggie partent au Machu Picchu à la recherche de Bart.

- Le mont Machu Picchu apparaît dans la série animée Les Mystérieuses Cités d'or, il est appelé le Vieux pic.

- Le mont Machu Picchu est une zone visitable du jeu vidéo Shadow Hearts: From the New World[60].

- Le Machu Picchu est l'une des merveilles constructibles par le joueur dans le jeu vidéo Civilization V par Firaxis Games, sorti en 2010.

Vues panoramiques

Notes et références

Notes

- Elle est parfois surnommée « la cité perdue des Incas ».

- 13°9'47" de latitude sud et 72°32'44" de longitude ouest.

- En 2009, c'est la capitale régionale, auparavant c'était la capitale des Incas.

- Mentionnons Patallacta, Quente et Torontoy dans le fond de la vallée et les ruines de Runkuracay, Sayaqmarca, Phuyupatamarca, Wiñay Wayna, Intipata et beaucoup d'autres.

- Il s'agit du premier empereur inca (1438-1470).

- Il s'agit des membres de la panaca de Pachacutec.

- Un huaca, pour les peuples quechuas des Andes, est un lieu sacré.

- Il s'y trouve une variété d'orchidée sauvage.

Références

- Glave et Remy, 1983.

- UNESCO Centre du patrimoine mondial, « Sanctuaire historique de Machu Picchu », sur UNESCO Centre du patrimoine mondial (consulté le )

- « Machu Picchu, sanctuaire historique Inca », sur La Balaguère, (consulté le )

- Lost City of The Inca, 1948.

- « Machu Picchu », sur www.peru.travel (consulté le )

- Alfredo Valencia, 2006.

- Waterhistory.org.

- (en) UNESCO, « Historic Sanctuary of Machu Picchu », UNESCO (consulté le ).

- « Montagne Machu Picchu vs Huayna Picchu: lequel choisir ? » (consulté le )

- Alain, « Machu Picchu », sur Perú Excepción, (consulté le )

- « Machu Picchu - Tout savoir sur la merveille du monde » (consulté le )

- INRENA.

- « Superficie indiquée sur le site de l'UNESCO » (consulté le ).

- « Trek du chemin de l'Inca, mode d'emploi », sur Lonely Planet, (consulté le )

- « 10 Choses à voir absolument à Cuzco », 2015.

- (es) INGEMMET, « Geocatmin »

- (en) Carlier, « Present knowledge of the magmatic evolution of the Eastern Cordillera of Peru », Earth Science Reviews,

- (en) Benjamin Gilles Gérard et Xavier Robert, « Differential exhumation of the Eastern Cordillera in the Central Andes: Evidence for south-verging backthrusting (Abancay Deflection, Peru) », sur Earth and Space Science Open Archive, (DOI 10.1002/essoar.10503291.1, consulté le )

- (en) Benjamin Gérard, « Exhumation différentielle de la Cordillère Orientale (Déflexion d'Abancay, Pérou) : Une syntaxe tectonique andine ? », sur Researchgate, (consulté en )

- (en) Benjamin Gérard, « Pliocene capture and incision of the northern Altiplano (Machu Picchu, Peru) », sur Researchgate, (consulté en )

- (en) « Machu Picchu is older than historians thought », sur Tulane News (consulté le )

- Eaton et Verano ont montré qu'il y avait à Machu Picchu des populations originaires de la côte nord du Pérou et de l'altiplano bolivien. Les mitmaqkuna étaient des colons déplacés par l'État afin de travailler et d'habiter certaines zones de l'empire éloignées de leurs terres natales.

- Les travaux du Projet Cusichaca (Kendall, 1988) montrent que les excédents agricoles ont augmenté de 90% dans la région.

- Kendall, 1988.

- 1992.

- 1990.

- Kauffman, 2006.

- Lumbreras, 2006.

- Machu Picchu.

- Valcarcel, 1968.

- National Geographic, avril 1913 : « Work Accomplished by the Peruvian Expedition of 1912, under the Auspices of Yale University and the National Geographic Society » [lire en ligne] : dans le menu déroulant, sélectionner « Rediscovering Machu Picchu »).

- « Le Machu Picchu découvert 40 ans plus tôt qu'on ne croyait », futura-sciences.com.

- (en) « Who found Machu Picchu? », The Independent.

- (en) « New light shed on who found (and looted) lost Inca city Machu Picchu », Times Online.

- « Exclusif : le Machu Picchu découvert 40 ans plus tôt qu'on ne croyait », futura-sciences.com.

- Mould, 2003.

- http://www.arqueologiamericana.com.br/artigos/artigo_06.htm.

- Jacques Tiberi, « Hiram Bingham, le vrai Indiana Jones ? », sur Le Zéphyr, (consulté le )

- Bingham, 1963.

- (en) Jill Langlois, « Machu Picchu artifacts returned by Yale to Peru », Global Post, 13 novembre 2012.

- http://www.casamerica.es/utilidades/expos/pag/2002/chambi.htm.

- Ces restaurations ont été décrites de façon critique par Valencia et Gibara, 1992.

- (en) « Yale to return Peruvian artefacts » BBC News, 17/07/2007.

- (en) Caroline Tan, « Salovey travels to Peru », Yale Daily News, 7 octobre 2011.

- « Yale Artifacts Headed to Cusco for Machu Picchu Centennial », site officiel de l'International Center for the Study of Machu Picchu and Inca Culture.

- Mass W., Neumann N., Oberländer H., Voss J., Benthues A., 100 Weltwunder, die grössten Schätze der Menschheit in 5 Kontinenten, Hamburger Verlagskontor GmbH, Hambourg, 1997.

- Entretien de John Verano incluse dans le documentaire Les Incas, écrit par Marc Brasse et Saskia Weisheit et produit par la chaîne allemande ZDF, diffusé sur France 5 le 6 mars 2011.

- (en) « Verano Probes Incan Mystery », sur Tulane News (consulté le )

- (en) Tripcevich, Nicholas. et Vaughn, Kevin J., Mining and quarrying in the ancient Andes : sociopolitical, economic, and symbolic dimensions, New York, Springer, , 354 p. (ISBN 978-1-4614-5200-3, 1461452007 et 146145199X, OCLC 822997149, présentation en ligne, lire en ligne), p. 52"In some cases, such as Machu Picchu, rock was quarried on site."

- Voir la figure du condor.

- Voir image de l'oiseau.

- Voir croquis du serpent et du caïman.

- Voir la photo de la zone.

- "Pérou: le Machu Picchu menacé par le tourisme de masse?" par Laurent Ribadeau Dumas, France Télévisions le 28/08/2015

- "Pérou: la parade du Machu Picchu pour se protéger du tourisme de masse" par Pauline Fréour le 11 février 2020

- « Pérou: Le projet de construction d’un aéroport au pied du Machu Picchu suscite l’indignation », sur lavdn.lavoixdunord.fr (consulté le )

- "Les Galapagos, un paradis avec droits d'admission" article de Jordi Miro, de l'AFP le 8 février 2018 sur le site de L'Express

- "L’Impact Du « Surtourisme » Sur Les Destinations Populaires", article dans Forbes le 24 août 2018

- "Le Pérou augmente le quota de visiteurs au Machu Picchu après des protestations de touristes" par l'AFP Publié 01/08/2022

- (en) « Machu Picchu », sur Shadowhearts Wiki (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Official Website

- L'Aéropolis voilé, vidéo sur Machu Picchu réalisée par NHK pour le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO.

- Visite virtuelle du site

Bibliographie

- Santiago Agurto Calvo, Estudios acerca de la Construcción, Arquitectura y Planeamiento incas, Lima, 1987.

- (en) Hiram Bingham, Lost city of the Incas, the story of Machu Picchu and its builders, Duell, Sloan and Pearce, New York, 1948, XVIII-263 p.. Éditions françaises :

- Hiram Bingham, La Fabuleuse Découverte de la cité perdue des Incas : la découverte de Machu Picchu (traduit de l'américain et annoté par Philippe Babo, avec une préface de Danièle Lavallée), éditions Pygmalion, coll. « Les Grandes aventures de l'archéologie », Paris, 1989, 315 p. (ISBN 2-85704-308-2). – réédition : éditions Pygmalion, [sans titre de collection], Paris, 2008, 315 p. (ISBN 978-2-7564-0216-1).

- Hiram Bingham, La ciudad perdida de los incas. Historia de Machu Picchu y sus constructores, Santiago de Chile : Zig Zag, 1964.

- Jean-François Bouchard, La arquitectura Inca, Madrid : Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991.

- Richard Burger et Lucy Salazar, Machu Picchu: Unveiling the Mystery of the Incas, New Haven : Yale University Press, 2004.

- Hermann Buse de La Guerra, Machu Picchu, Lima : Nueva Crónica, 1961.

- Luis Miguel Glave et Maria Isabel Remy, Estructura Agraria y vida rural en una región Andina. Ollantaytambo entre los siglos XVI y XIX, Cusco : Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, 1983.

- Federico Kauffmann Doig, Machu Picchu, tesoro inca, Lima : Cartolan, 2006.

- Ann Kendall, Proyecto arqueológico Cusichaca, Cusco : investigaciones arqueológicas y de rehabilitación agrícola, Lima : Southern Peru Copper Corporation, 1994.

- Luis Lumbreras, Machu Picchu, Lima, Fundación Telefónica, 2006.

- Mariana Mould de Pease Machu Picchu y el código de ética de la Sociedad de Arqueología Americana : una invitación al diálogo intercultural, Lima : CONCYTEC, 2003.

- John H. Rowe, Machu Picchu a la luz de los documentos del siglo XVI, Histórica (vol. XIV), 1990.

- Luis E. Valcarcel, Macchu Pichu : El más famoso monumento arqueológico del Perú, Buenos Aires : Eudeba, 1964.

- Alfredo Valencia et Arminda Gibaja, Machu Picchu : la investigación y conservación del monumento arqueológico después de Hiram Bingham, Cusco : Municipalidad del Cusco, 1992.

- Simone Waisbard, Machu Pichu. Cité perdue des Incas, coll. Les énigmes de l'univers, Paris, Robert Laffont, 1974.