Condor des Andes

Vultur gryphus

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Aves |

| Ordre | Accipitriformes |

| Famille | Cathartidae |

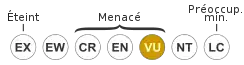

VU : Vulnérable

Statut CITES

Le Condor des Andes (Vultur gryphus) est une espèce d'oiseaux de proie diurnes de l'ordre des Accipitriformes. Il est parfois appelé Grand Condor des Andes, du fait de sa taille. Appartenant à la famille des Cathartidae, ce rapace charognard est la seule espèce du genre Vultur. Il vit en Amérique du Sud, tout le long de la Cordillère des Andes et des côtes du Pacifique. Par son envergure de 3,00 m[1] à 3,20 mètres[2] en moyenne, parfois plus de 3,20 m[3], il est le plus grand rapace et le plus grand oiseau volant terrestre du monde, n'étant aujourd'hui dépassé que par l'Albatros hurleur (Diomedea exulans), qui est pour sa part un grand oiseau marin pélagique, avec une envergure moyenne de 3,10 mètres, soit généralement de 2,5 à 3,5 m[4].

C'est un grand vautour noir avec une collerette de plumes blanches autour de la base du cou et, en particulier chez le mâle, de grandes taches blanches sur les côtés. La tête et le cou sont presque déplumés et sont d'une couleur noire et rouge sombre. Ils peuvent recevoir brusquement un afflux de sang et donc changer de couleur en réponse à l'état émotionnel de l'oiseau. Chez le mâle, il y a une caroncule sous le cou et une grande crête sur le sommet de la tête. Contrairement à la plupart des oiseaux de proie, le mâle est plus grand que la femelle.

Vivant à des altitudes de 3 000 à 5 000 m, généralement sur des rochers inaccessibles, le condor est essentiellement charognard. Il préfère les grandes carcasses, telles que celles de cerfs, de bovins ou de camélidés des Andes (le lama et ses cousins).

Le Condor des Andes est un symbole national pour le Pérou, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie et l’Équateur et joue un rôle important dans le folklore et la mythologie des régions andines. Le condor est considéré comme quasi menacé par l'UICN. Il est menacé par la perte d'habitat et par l'empoisonnement résultant de la consommation de carcasses de bêtes mortes elles-mêmes empoisonnées. Des programmes de reproduction en captivité ont été mis en place dans plusieurs pays.

Description

Mensurations

Son envergure peut atteindre jusqu'à 3,50 mètres[5], mais elle est en moyenne de 3,00 mètres[1] à 3,20 mètres[3]. Sa taille moyenne est de 105 cm mais peut aller jusqu'à 130 cm avec un poids moyen observé de 9 kg à 12 kg[6]. Mais contrairement aux autres rapaces la femelle est plus petite que le mâle pour une raison inconnue. Adulte, le mâle pèse entre 11 et 15 kg et la femelle entre 6 et 14 kg[7].

Pour être précis sur cet oiseau champion du monde, le Condor des Andes est l'oiseau terrestre volant dont le poids moyen est le plus lourd du monde : soit 11,3 kg, avec le poids moyen de 12,5 kg pour le mâle et 10,1 kg pour la femelle. Par exemple, le mâle de la Grande Outarde, autre gros oiseau volant terrestre de l'Ancien Monde, peut parfois aller jusqu'à peser 20 kg (records avérés à 19 kg en Espagne et 21 kg en Mandchourie[8]), mais avec un poids moyen d'espèce autour de 10 kg, en raison d'un fort dimorphisme sexuel[N 1] (la femelle est beaucoup plus petite que le mâle, avec un poids moyen de 5,5 kg), et parce que les grands individus y sont plus rares que chez le condor. De même, le poids du Pélican frisé peut lui aussi aller jusqu'à 15 kg, mais avec un poids moyen pour les mâles entre 10,4 kg et 11,5 kg, et 8,7 kg pour les femelles, donc un poids moyen d'espèce en dessous de 10 kg. Et de plus c'est un oiseau aquatique, comme le Cygne trompette que le condor devance lui de justesse[9] - [10].

De même, pour ce qui est des ailes, le Condor des Andes est l'oiseau volant dont la surface alaire est la plus grande du monde[8]. Il est aussi l'oiseau terrestre volant qui a l'envergure la plus longue du monde (moyenne : 3,00 à 3,20 mètres, maximum : 3,50 mètres), n'étant dépassé que par l'Albatros hurleur (moyenne : 3,10 m, mais maximum : 3,70 m, pour un poids moyen d'espèce de 8 kg[11]), le Pélican frisé (moyenne : 2,70 à 3,20 m, maximum : 3,50 m, lui aussi), mais ce sont là encore des oiseaux aquatiques ou pélagiques[8] - [12].

Portrait

Le Condor des Andes est un oiseau facilement reconnaissable sauf peut-être quand il plane très haut dans le ciel où on peut le confondre avec l'Urubu à tête rouge (Carthates aura) ou bien l'Urubu noir (Coragyps atratus) qui sont tous deux charognards et présents dans l'aire du condor, et tournent au-dessus des carcasses d'animaux. Mais il se distingue nettement par sa très grande taille et sa collerette blanche bien marquée.

Comme la plupart des oiseaux charognards, il ne porte pas de plumes sur la tête, à l'exception d'un léger duvet plus clairsemé que celui de son lointain cousin eurasiatique le Vautour fauve par exemple. Ils se sont adaptés ainsi car leur mode d'alimentation fait que leur tête est très souvent recouverte de sang et que cet endroit leur est particulièrement difficile à nettoyer. Or la peau nue est plus facile à nettoyer et à tenir propre et sèche que les parties recouvertes de duvet épais et long ou de plumes[2].

Son bec, adapté à son mode alimentaire, est puissant, en forme de crosse, large, crochu et tranchant ; il est gris foncé à la base et couleur ivoire au bout. Le mâle et la femelle adultes ont une collerette duveteuse et immaculée déjà évoquée à la base du cou, protégeant l'animal du froid en altitude[13]. Celle-ci est plus fine chez la femelle[14]. Le mâle et la femelle adultes ont le plumage noir dans l’ensemble, excepté sur les ailes où les couvertures alaires supérieures et les rémiges secondaires sont blanches[15].

La tête est noire ou brun-rougeâtre foncé dans l'ensemble chez le mâle, mais la peau nue de la tête et du cou peut changer de couleur en fonction de l'état émotionnel de l'oiseau, comme on l'a vu : du rose rougeâtre au bas du cou, au rosâtre tacheté ou au jaune plus haut. Le rouge peut devenir plus vif, comme le jaune. Cette aptitude peut avoir une fonction de communication entre individus[2], par exemple pour les parades d'intimidation entre mâles, pour la nourriture, ou lors des parades amoureuses. Le mâle adulte présente une crête importante sur la tête et débordant sur le bec, ainsi que d'autres caroncules sur la face et sous le bec, ainsi que des lobes charnus sur le cou[3]. Les yeux du mâle sont bruns-dorés. Les paupières sont dépourvues de cils[16].

Les doigts solides et les pattes puissantes sont grisâtres à gris foncé, recouverts d'écailles rondes[2] et souvent blanchis par les déjections[15], comme leurs perchoirs habituels. En effet, le Condor des Andes, comme plusieurs vautours du Nouveau Monde, pratique l’urohydrose1 (uriner volontairement sur les écailles de ses pattes) pour refroidir par évaporation son corps en cas de grandes chaleurs[2], un peu comme le corps humain le fait en transpirant. L'orteil central est très allongé, et l'orteil postérieur (ou le « pouce ») est en revanche peu développé, placé haut et non opposable aux autres doigts. Les doigts sont comparativement droits, les pieds posés à plat sur le sol, et les griffes des serres émoussées par l'usure de la marche : de fait les pieds du condor sont plutôt adaptés à la marche sur les rochers. D'ailleurs ses territoires sont généralement non boisés et rocheux, en raison des altitudes qu'il affectionne, et parce que le climat peut y être semi-désertique, et aussi parce que les étendues dégagées facilitent la recherche des carcasses[2]. À la différence de ceux des oiseaux de proie ou des vautours de l'Ancien Monde par exemple, ses pieds ne sont donc pas ou peu utilisables comme arme, ni comme organe de préhension (il ne peut emporter une proie par exemple, et pour le condor donc, « c'est à consommer sur place !... »[2])[17] ; et ils rendent aussi un déplacement arboricole plus difficile que la marche au sol. En revanche, le condor est donc meilleur marcheur que ses cousins.

La femelle adulte a un plumage semblable à celui du mâle, mais elle n’a ni caroncule, ni crête, ni lobes au cou. Sa tête est nue et uniformément noire en temps habituel. Néanmoins, bien que dans des proportions moindres et moins souvent que le mâle, elle a elle aussi la faculté de faire changer la couleur de la peau de sa face et de son cou nus, en fonction de son état émotionnel, notamment lors de la saison de l'accouplement, pour indiquer son état de disponibilité. À la différence de son conjoint, ses yeux sont rouge sombre et elle est légèrement plus petite et plus fine que le mâle[3]. Ainsi, comme le dit Travis Kidd sur le site Animal Diversity Web, base de données zoologiques de l'Université du Michigan, « les condors des Andes sont la seule espèce de cathartidés à présenter un dimorphisme sexuel[N 1] [à la fois] aussi manifeste[2] » [et comme inversé pour ce qui est de la taille] : par exemple, chez son plus proche cousin, le Sarcoramphe roi, le mâle et la femelle ont des morphologies parfaitement identiques tant en taille qu’en apparence (mêmes couleurs de plumes et de peau, et mêmes caroncules), comme chez ses autres cousins moins grands et moins colorés que le Sarcoramphe, les Urubus. C'est seulement chez les Urubus à tête rouge, que les deux sexes, tout en étant d'apparence identique, présentent toutefois un léger dimorphisme pour la taille, mais chez eux, comme chez la plupart des rapaces, c'est la femelle qui a tendance à être plus grande et plus lourde que le mâle. Chez le Condor des Andes, la face, la couleur et la taille présentent des différences très remarquables, et c'est la femelle qui est plus petite ; un mystère de plus chez ce grand vautour.

Le plumage des immatures mâle et femelle est indifféremment de couleur beige à brun sale, avec la peau nue brunâtre, les yeux brun foncé et le bec couleur corne[15]. La collerette blanche apparaît seulement quand l'animal devient adulte, vers six à huit ans[1], au même moment que la mue du plumage de brunâtre à noir et blanc (les plumes blanches n'apparaissent qu'à la fin de la mue).

- Vedettes en gros-plan

Condor des Andes mâle, avec caroncules (crête haute, excroissances, et crête basse sous le bec ici peu développée : c'est un jeune adulte) ; iris doré et collerette immaculée (Sanctuaire animal de Cochahuasi, Písac, Département du Cuzco, Pérou).

Condor des Andes mâle, avec caroncules (crête haute, excroissances, et crête basse sous le bec ici peu développée : c'est un jeune adulte) ; iris doré et collerette immaculée (Sanctuaire animal de Cochahuasi, Písac, Département du Cuzco, Pérou). Condor des Andes mâle adulte au zoo d'Amnéville en 2014, aux caroncules plus développées.

Condor des Andes mâle adulte au zoo d'Amnéville en 2014, aux caroncules plus développées..jpg.webp) Mâle adulte aux caroncules bien visibles, au zoo de Philadelphie.

Mâle adulte aux caroncules bien visibles, au zoo de Philadelphie..jpg.webp) Jeune femelle condor des Andes adulte, sans crête ni caroncule à la différence du mâle ; iris rouge sombre et toujours la belle collerette blanche (Franklin Park Zoo, Massachusetts, USA).

Jeune femelle condor des Andes adulte, sans crête ni caroncule à la différence du mâle ; iris rouge sombre et toujours la belle collerette blanche (Franklin Park Zoo, Massachusetts, USA). Dame Condor, reine des Andes, sous son meilleur profil, avec sa collerette plus fine que celle du mâle, au zoo de Cincinnati (États-Unis).

Dame Condor, reine des Andes, sous son meilleur profil, avec sa collerette plus fine que celle du mâle, au zoo de Cincinnati (États-Unis). Femelle juvénile immature au Canyon de Colca, Pérou, en juillet 1998. Le plumage brunâtre et l'absence de collerette blanche distinguent les jeunes des adultes.

Femelle juvénile immature au Canyon de Colca, Pérou, en juillet 1998. Le plumage brunâtre et l'absence de collerette blanche distinguent les jeunes des adultes.

Vol

En exploitant les courants ascendants, il atteint parfois les 6 000 mètres d'altitude[15] grâce à sa très grande surface alaire[18], ce qui a pour effet de le faire disparaître à l’œil nu dans l'azur[1], même par temps clair. Cette caractéristique en a fait pour les peuples précolombiens un intercesseur entre la terre et le ciel[19], un messager de transcendance, et par exemple « les Incas déposaient des momies dans ses nombreuses niches [abandonnées] car ils croyaient que le condor transportait les âmes vers l’au-delà[13] ».

À l’atterrissage, le Condor des Andes laisse pendre ses pattes pour se freiner. Pour reprendre son envol, il court sur quelques mètres en battant des ailes afin de prendre la vitesse nécessaire pour s’élever dans les airs[1]. Puis il passe la majeure partie de son temps à planer dans les courants thermiques créés par les vallées et les montagnes. Les ailes larges, les grandes rémiges indépendantes et agiles ayant quasiment un rôle de gouvernes d'avion, ainsi que la peau ultrafine et rosée de son crâne qui peut ressentir les plus infimes variations de pression atmosphérique[5], sont bien adaptées à ce type de vol. Une fois en vol, il se sert de ses grandes rémiges primaires (longues plumes en bout d'aile) pour contrôler sa progression en faisant varier la quantité d’air passant entre elles[1]. Il peut par exemple les écarter, car elles présentent une émargination[N 2] importante comme celles des aigles, ou même les orienter individuellement (verticalement/horizontalement/en biais) pour réduire (lors d'un battement vers le haut par exemple) ou augmenter au choix la résistance de l'air, et gérer finement, de manière différenciée et optimale, la portance. Leur pointe flexible réduit aussi les turbulences qui pourraient déstabiliser l'équilibre subtil du vol de ce grand voilier planeur[20]. Il utilise au maximum les courants ascendants et ne pratique que très rarement le vol battu, dans le but déjà évoqué de préserver son énergie[3], car après une trentaine de battements d'ailes il est déjà épuisé[15].

Malgré cela, grâce à sa science du vol plané, grâce aussi à sa morphologie bien adaptée, à son éducation longue assurant une bonne transmission inter-générationnelle permettant la constitution d'une véritable « culture du vol à voile » et une bonne connaissance de son environnement, le condor est expert pour se frayer un difficile chemin dans le labyrinthe des glaciers et des grands canyons andins, en rasant leurs parois vertigineuses, malgré la complexité des courants et des tourbillons engendrés par le relief. Et ceci fait de lui l'un des charognards les plus performants dans le recyclage de la matière vivante.

- Condors en plein vol : les grands voiliers du ciel, El Cóndor pasa...

Condor des Andes mâle adulte planant au-dessus du glacier Grey (Parc national chilien Torres del Paine, Chili), en 2009.

Condor des Andes mâle adulte planant au-dessus du glacier Grey (Parc national chilien Torres del Paine, Chili), en 2009.

Condor des Andes femelle immature qui survole la Laguna Tonchek, dans le parc argentin Nahuel Huapi.

Condor des Andes femelle immature qui survole la Laguna Tonchek, dans le parc argentin Nahuel Huapi. Jeune mâle subadulte dans la région d'Arequipa (sud-Pérou) en 2007. Voir l'émargination importante (ou écartement des grandes rémiges en bout d'aile), qui n'est pas sans évoquer le « déroulé » des doigts du pianiste réalisant un accord arpégé.

Jeune mâle subadulte dans la région d'Arequipa (sud-Pérou) en 2007. Voir l'émargination importante (ou écartement des grandes rémiges en bout d'aile), qui n'est pas sans évoquer le « déroulé » des doigts du pianiste réalisant un accord arpégé. Femelle adulte à la Cruz del Cóndor, Canyon de Colca, Pérou en mai 2013.

Femelle adulte à la Cruz del Cóndor, Canyon de Colca, Pérou en mai 2013.

Soin des plumes

Comme tous les grands vautours, les condors ont l’habitude de prendre des bains de soleil le matin, car la température de leur corps chute pendant la nuit toujours afin de préserver l’énergie. La chaleur du soleil leur permet de retrouver le niveau de température corporelle nécessaire à leurs activités.

Mais les bains de soleil sont également utiles à l’entretien des plumes : durant le vol à haute altitude, les vents violents peuvent déformer les extrémités des rémiges. « Le Condor des Andes a donc besoin de la chaleur du soleil pour que ses plumes retrouvent leur forme habituelle. La maintenance du plumage est très importante chez ces si grands oiseaux[3] » qui passent de longs moments à lisser, récurer et gratter leur plumage, seuls ou mutuellement au sein du couple. De plus, exposer largement ses ailes et ses plumes au soleil lui permet de limiter la prolifération des parasites.

De même, le cou et la tête sont méticuleusement tenus propres par l'oiseau[21]. On l'a vu, sa quasi-calvitie est une adaptation pour l'hygiène, permettant à la peau d'être plus accessible au nettoyage par frottement, ainsi que d'être exposée aux effets stérilisants de la dessication et de la lumière ultraviolette aux hautes altitudes[22].

Longévité

Le condor peut vivre jusqu'à 50 ans en liberté et plus de 70 ans en captivité (certaines sources indiquent même jusqu'à 90 ans[15] - [5]). Ainsi, Hector, le condor des Andes du Jardin d'essai à Alger est mort en 2010[23]. Il avait au moins 70 ans, amené déjà adulte des Andes par Joseph d'Ange, le créateur du parc animalier. Il est attesté au zoo dès 1942.

Un autre condor des Andes mâle, surnommé « Thaao », est né en captivité au Zoo Beardsley dans le Connecticut en 1930, et mort le 26 janvier 2010, à presque 80 ans, donc[24]. C'est historiquement le plus grand âge vérifié jamais enregistré pour un oiseau[8].

Comportement

Sociabilité et économie d'énergie

Les condors sont sociables, vivent et se nourrissent en groupe, sous la conduite d'un mâle dominant, l'apu (le « sage », le « père », le « dieu de la montagne » en quechua) qui donne le signal de la curée[15]. Il serait le premier à goûter la proie, après avoir « évalué » si elle est « saine »[13].

Pour ces grands oiseaux, leur taille impressionnante elle-même constitue en soi une importante dépense d'énergie, particulièrement au moment de l'envol, ainsi que pour soutenir son activité métabolique[25]. Beaucoup de traits de leur comportement instinctuel sont donc orientés vers l'économie maximale d'énergie. Ainsi ils doivent la préserver par exemple en évitant les combats autour des carcasses, non seulement entre eux, par leur structuration sociale rarement déstabilisée, mais aussi avec les autres charognards : « au cours de ces festins, quand ils se nourrissent avec d’autres espèces de vautours, il existe quelques parades rituelles permettant de reconnaître les oiseaux dominants et d’éviter les conflits ou de les résoudre rapidement. En général, la plus grande espèce [donc le condor des Andes et ses grands mâles en premier] domine les autres[3] ». D'ailleurs, plus même qu'une simple coexistence organisée, il s'agit là plutôt d'un cas de symbiose coopérative comme on le verra dans la section consacrée à l'alimentation du condor. De même leur vol habituel, surfant sur les courants thermiques ascendants comme on l'a vu, est économe en énergie, de même que la baisse de leur température corporelle nocturne pendant leur sommeil, comme leur aptitude à stocker les graisses quand les sources de nourriture sont abondantes, ce qui leur permet sans difficulté de jeûner pendant plusieurs jours[3] en cas de pénurie de carcasses. « Dans le pire des cas, le condor est capable de survivre sans s'alimenter pendant une semaine ou deux[14] ».

Leurs perchoirs-dortoirs sont localisés dans des lieux inaccessibles aux prédateurs éventuels (comme les grands félins), et si possible protégés de la pluie.

Le soir, on peut observer des rassemblements d'une vingtaine d’individus encore immatures et d’adultes des deux sexes, en dehors de la période de reproduction, sur leurs perchoirs et sur les corniches rocheuses des profonds canyons des Andes, pour passer la nuit ensemble[1]. Durant le cycle de reproduction, ils vivent en couple et sont fidèles pour leur vie entière, d'un cycle à l'autre.

Cri et chant

Le Condor des Andes, comme ses cousins les vautours de la Famille des Cathartidés, est presque silencieux. En effet, ce groupe n’a pas de syrinx ni les muscles qui lui sont associés[3], et il ne peut pas crier puissamment comme l'aigle, par exemple[26].

Il peut néanmoins produire des bruits faibles mais étranges tels que des sifflements, des sons résonnants et des sortes d’éternuements. « Ils sont plus bruyants pendant la saison de reproduction, et sont alors capables de lancer des séries de sifflements et de ronflements, notamment lors de la défense du site de nidification[3] », qui est à même le sol ou dans des niches à flanc de paroi. « Lors de la parade nuptiale, la peau nue du cou devient jaune vif ; les partenaires vont et viennent les ailes étendues, tout en poussant [de légers] cris mélodieux[1] [ainsi que des sifflements et claquements de langue[3]], puis se lissent mutuellement le plumage jusqu’à ce que l’un des deux oiseaux s’envole de la falaise. Ils peuvent alors se poursuivre en vol[1] », [puis s'accouplent].

Reproduction

.jpg.webp)

La saison de reproduction a lieu de février à juin au Pérou, et en septembre-octobre au Chili[3]. Les condors vivent et se reproduisent en altitude, entre 3000 et 5000 m[27].

Le nid, assez sommaire, consiste en quelques brindilles posées à même le sol tout autour de l’œuf, dans un creux de rocher ou une niche inaccessibles à flanc de paroi. La femelle dépose un seul œuf (très rarement deux), de couleur blanc-bleuâtre et pesant 280 g pour une longueur de 75 à 100 mm[28] - [2]. L’incubation est assurée par les deux adultes, mais principalement par la femelle[14] ; le mâle néanmoins s'implique fortement dans la reproduction : on a observé des comportements par lesquels il force la femelle à lui laisser la place pour prendre la relève et couver à son tour, la chassant même parfois hors du nid avant comme après l'éclosion ; il est fréquent aussi que les mâles nourrissent le poussin plus souvent que la femelle (toujours par régurgitation)[2].

L'incubation dure entre 55 et 58 jours[3]. D'autres sources indiquent un laps de temps de deux à trois mois entre la ponte et l'éclosion[2]. Dans ce cas il a été remarqué que le ou les deux premiers mois, un des deux parents est toujours présent au nid, puis pour le temps restant d'incubation, ils continuent à se relayer au nid mais passent graduellement plus de temps hors du nid, sans trop s'éloigner du site de nidification[2].

Si l’œuf ou le poussin sont perdus, un autre œuf vient le remplacer rapidement. Les éleveurs et les chercheurs exploitent parfois ce comportement pour doubler le taux de reproduction et réhabiliter autant que possible la démographie de l'espèce, en capturant le premier œuf pour le couver et l'élever artificiellement, laissant aux parents le soin d'élever le second œuf[29].

Le Condor des Andes atteint sa maturité sexuelle entre six et sept ans, et la femelle ne pond qu'un œuf tous les deux ans : ce faible taux de reproduction, lié à la longueur du cycle, se retrouve chez d'autres espèces à longévité importante n’ayant que peu d’ennemis[1]. Mais celui-ci expose l'espèce à une situation de relative fragilité reproductive, en partie compensée par sa longévité exceptionnelle et par les soins dont le couple entoure longtemps son poussin, dont la maturation est assez lente et l'éducation longue : son apprentissage consiste à mémoriser la configuration du terrain, les itinéraires lointains, à savoir débusquer la nourriture, à éviter les dangers[5]. Mais pour devenir indépendant, il doit avant tout perfectionner sa technique de vol par une longue pratique, incluant, par jeu, des « combats aériens » spectaculaires mais sans violence véritable entre jeunes[5]. « Ce n’est pas avant six ans que le jeune condor perd ses plumes d'un marron sale pour se parer de l'étonnant plumage blanc et noir de l'adulte[5] ». Le jeune est nourri par les deux adultes pendant plus d’un an, bien qu’il soit capable de voler vers l’âge de 6 mois[1]. Généralement, il ne quitte pas vraiment ses parents avant la ponte de l’œuf suivant à la fin du cycle de deux ans. Donc, « la reproduction étant particulièrement lente, si trop d’adultes sont tués, la population décroît très rapidement[1] ».

D'autant que le Condor des Andes est monogame : « comme l'albatros et le cygne, il est un amant fidèle. Une fois accouplé, il restera avec sa compagne la vie entière, indifférent aux tentations qui pourraient briser son couple » (Emmanuel Monnier, Science & Vie n° 1221[30]]. On a même observé qu'il est parfois fidèle par-delà la mort : si l'un des deux partenaires meurt, l'autre maintient son « veuvage » et ne s'accouple plus. Mais le plus souvent, le survivant se met en quête d'un autre conjoint ; néanmoins, comme l'observe Michel Raymond dans le même article, plus la monogamie qui règne dans une espèce est stricte (comme c'est le cas chez le condor), plus le mâle ou la femelle qui voudrait adopter une autre stratégie (ou bien se « remarier ») aura du mal, puisque tous les partenaires sont déjà pris, et les cartes non rebattues à chaque saison des amours[31].

On peut voir aujourd'hui assez facilement dans certains lieux préservés des Andes le couple de condors donner son splendide spectacle et planer majestueusement de concert en tournoyant et se croisant, parfaitement synchrones[5], et s'élevant par paliers en milieu de journée grâce aux courants d'air ascendants qui se forment du fait de la chaleur du soleil, par exemple au lieu-dit et mirador naturel de la Cruz del Cóndor dans le Cañon de Colca au Pérou, l'un des plus profonds au monde, aujourd'hui réserve naturelle pour le condor.

Alimentation

Le Condor des Andes est principalement un charognard qui se nourrit de cadavres d'espèces diverses, notamment ceux de la famille des camélidés tels la vigogne, l'alpaga, le lama ou bien le guanaco, mais aussi de cadavres de bétail comme les moutons ou les bœufs. Il repère les dépouilles lors de ses « tournées d'inspection » systématiques de son territoire, raison de ses longues séances de vol planant couvrant de grandes étendues, et grâce à sa vue exceptionnellement perçante ; mais le condor des Andes possède un odorat très médiocre par rapport à celui d’autres oiseaux[1], par exemple si on le compare avec le Grand Urubu, son pourtant proche cousin de la famille des Cathartidés. Ce fait est d'ailleurs à l'origine de singuliers cas de coopération, ou mutualisation symbiotique, entre charognards : en effet ses cousins plus petits, les Urubus, surtout les vautours du genre Cathartes (Urubu à tête rouge, et Grand Urubu), avec qui il partage une bonne partie de son aire de répartition, sont experts pour repérer olfactivement les charognes, ce dont il n'est pas capable, car ils sont en mesure de capter l'odeur du mercaptan éthylique, un gaz produit par la décomposition des animaux morts grâce à leur zone olfactive cérébrale particulièrement développée, raison pour laquelle ils volent souvent près du sol ou au ras de la canopée[32]. Le Condor des Andes, pour sa part, grâce à sa vue très perçante, a plutôt intérêt à prospecter sa nourriture du plus haut possible pour élargir son point de vue, se donner un panorama d'ensemble et ainsi repérer les mouvements et regroupements de ses cousins urubus plus faciles à distinguer que les carcasses elles-mêmes, pour déterminer à quel moment ils ont trouvé une charogne. Ils lui servent donc en quelque sorte de balise, ou de signaux à distance. Les urubus en revanche, plus petits et moins forts que le condor, ont besoin de lui, de ses chiquenaudes et de son bec puissants, pour attaquer et déchirer le cuir résistant d'une carcasse fraîche[2], ce qui leur permet d'ajouter à leur menu des carcasses de grands animaux (bovins, camélidés), qu'ils ne pourraient pas ouvrir sans lui. En dehors du fait que la taille du condor lui permet de s'imposer en premier dans ce festin partagé, c'est aussi pour cela que les urubus lui laissent volontiers la priorité, ce qui a aussi l'avantage d'éviter des conflits qui seraient coûteux en énergie comme on l'a vu. D'ailleurs, on a observé que l'arrivée en dernier des condors sur la zone de la dépouille provoque une excitation visible parmi les espèces plus petites de vautours présents. « L'activité des grands condors pour ouvrir la carcasse semble déclencher un véritable « festin frénétique » chez les petits charognards, durant lequel toute hiérarchie et toutes relations habituelles de dominance sont temporairement suspendues[33] - [34] ».

Le territoire d'exploration du Condor des Andes pour la recherche de nourriture est d'autant plus vaste qu'il vole pas moins de 320 km par jour et à très haute altitude[2]. Le condor se nourrit de chair fraîche mais il ne rechigne pas non plus à se nourrir de chair en état de décomposition avancée[35].

Sur les côtes du Pacifique, notamment celles de Patagonie, son alimentation est complétée par des charognes de phoques et de poissons mais aussi d'œufs d'oiseaux de mer, cétacés échoués, grands oiseaux de mer morts, etc. Le Condor des Andes est sédentaire et ne migre donc pas, mais il peut couvrir de grandes distances pour se nourrir et trouver des carcasses[3]. Par exemple, lors de la mise bas des éléphants de mer du sud ou des lions de mer de Patagonie (Otaria flavescens) sur les plages de ces côtes, il fait parfois un long voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour se repaître du placenta abandonné de ces mammifères, sans que l'on sache encore exactement comment il en repère le lieu exact et le moment opportun à si grande distance, si ce n'est par une mémoire exceptionnelle[15], qu’il transmettrait de plus à sa descendance[5].

Il lui arrive —rarement et s’il y est contraint par le manque de carcasses—, de s'attaquer à une proie vivante mais seulement si elle est jeune, malade et de taille moyenne[1] ou bien plutôt de petite taille comme des souris, des marmottes, des petits oiseaux, des lapins, des insectes, des lézards[2]. Faute de nourriture, il peut jeûner au pire jusqu'à deux semaines comme on l'a vu[14]. Comme on l'a vu, son orteil postérieur est situé trop haut pour pouvoir se refermer, ses serres ne sont donc pas préhensiles et elles sont émoussées, ce qui l'empêche d'attaquer, d'emporter, de clouer au sol ou bien encore de déchiqueter une éventuelle proie par leur truchement[5]. Le condor a donc recours à son puissant bec crochu pour dépecer ses proies[1], les maintenant seulement au sol sous son propre poids pour une courte durée. Dans ces cas rares il est éventuellement capable de commencer à consommer sa proie encore vivante[2]. Mais il doit la consommer sur place, car il ne pourrait pas même emporter un petit lapin. Et il est exclu qu'il puisse tuer des animaux de la taille d'un mouton, d'un lama ou d'une vache[36]. En moyenne, il se nourrit de 900 grammes de viande par jour[37]. Si cet oiseau mange trop, il sera incapable de s'envoler à même le sol ; il devra attendre le processus de digestion, et, en cas d’alerte ou de danger, dégurgiter son repas. S'il n’y parvient pas, le condor s’immobilise totalement en ouvrant complètement ses ailes. Cette difficulté est à l'origine des pratiques de chasse au piégeage dont il était victime, car il était un trophée recherché par certaines populations autochtones.

Population

Répartition et habitat

Le condor des Andes se trouve en Amérique du Sud dans la Cordillère des Andes, ainsi que sur les côtes du Pacifique Sud et quelques côtes de l'Atlantique. Au nord, il est présent au Venezuela et en Colombie mais il y est extrêmement rare ; il est surtout réparti au sud sur tout le long de la cordillère des Andes en Équateur, au Pérou, au Chili, en Bolivie et en Argentine jusqu'en Terre de Feu où il n'est pas rare de le voir voler au-dessus des nombreux fjords des canaux chiliens[35]. Il a été observé à l'est de la péninsule Mitre, sur l'île des États[38]. Son habitat est essentiellement composé de prairies ouvertes et alpines non boisées. Sur ces zones andines il vit de 3 000 jusqu'à plus de 5 500 m d'altitude[2]. Mais le long des côtes, il peut vivre en haut des falaises surplombant l'océan[35].

Effectifs

Estimée par l'UICN en 2009 à environ 10 000 individus sur une aire de répartition de 2 540 000 km2, la population du condor des Andes est en décroissance continuelle depuis son enregistrement en 1977 à la liste des espèces menacées[39]. Elle ne serait plus en 2018 que de 6 700 individus en Amérique du Sud[40].

Il aurait quasiment disparu du Venezuela et de Colombie, et même en Équateur on estime sa population à une centaine d'individus en liberté seulement[15]. Dans la partie Nord de son aire de répartition, où la population est en fort déclin, il semble selon plusieurs études que la raréfaction de sa nourriture en zone sauvage soit le problème majeur[2]. Celle-ci inciterait le condor, malgré son caractère farouche, à se rapprocher des routes et à chercher sa nourriture sur les cadavres des animaux victimes de la circulation automobile, ce qui accroît le risque d'être lui-même fauché par un véhicule[41].

Prédateurs

« Les Condors des Andes adultes en bonne santé n'ont pas de prédateurs naturels connus[2] » (l'homme excepté donc). D'autant que, quoique généralement calme et paisible, le condor peut devenir vraiment agressif pour défendre son aire de nidification sur un territoire d'un kilomètre à la ronde autour du nid, contre des prédateurs potentiels, y compris ses congénères ou les zoologues chargés de la protection de l'espèce[2] - [42] - [43] - [44]. « Les poussins jeunes peuvent être victimes des grands oiseaux de proie ou des renards, si le nid est accessible aux prédateurs non volants[2] », pendant les rares moments où ils sont laissés sans surveillance par leurs deux parents à la fois. « L’œuf aussi peut être perdu par prédation[2] ». Mais ces phénomènes sont rares.

En effet, comme on l'a dit, les Condors des Andes nichent généralement sur les hautes corniches inaccessibles et les creux de roche des parois andines ou des falaises océaniques. Mais parfois leur nid se situe dans des aires plus accessibles par terre, où ils le défendent alors activement[2].

Systématique

Étymologie

Le terme vultur ou voltur est un mot latin qui signifie « vautour » ; quant à gryphus, il vient du mot grec ancien γρυπός (grupós) qui signifie « nez crochu » mais la comparaison à un « bec en forme de crosse » lui correspond mieux. Le mot condor quant à lui est un dérivé hispanique du mot quechua kuntur que les populations autochtones utilisent afin de désigner ce grand oiseau[45]. Les Incas le nommaient Kutur-Kuntur représentant le Dieu de l’air[46].

Taxonomie

Cette espèce est décrite par le naturaliste suédois Carl von Linné en 1758 dans la dixième édition de Systema Naturae[47] sous son nom binominal actuel.

L'emplacement taxonomique exact du Condor des Andes et des six autres espèces de Vautours du Nouveau Monde reste flou[48]. Bien que les vautours du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde aient la même apparence et des rôles écologiques identiques, ils ont évolué à partir d'ancêtres différents dans des régions du monde différentes et ne sont pas étroitement apparentés. C'est seulement sur la façon dont les deux familles diffèrent que portent actuellement les discussions, certaines autorités ayant suggéré antérieurement que les vautours du Nouveau Monde étaient plus étroitement liés aux cigognes[49]. Plus récemment, les autorités les ont maintenu dans l'ordre des Falconiformes avec les vautours de l'Ancien Monde[50] ou les ont placés dans l'ordre des Accipitriformes.

Toujours est-il que le Condor des Andes est actuellement la seule espèce vivante de son genre, Vultur[51]. C'est aussi une espèce dite monotypique, ce qui veut dire que l'on ne lui connaît aucune sous-espèce aujourd'hui vivante. Avec lui, il n'y a qu'une seule autre espèce de condor : le Condor de Californie (Gymnogyps californianus), mais il est classé lui dans le genre Gymnogyps[1]. Les autres vautours du Nouveau Monde, les Urubus et le Sarcoramphe roi, sont des cousins des condors appartenant à la famille des Cathartidés.

Contrairement au Condor de Californie dont on a retrouvé de nombreux vestiges fossiles ainsi que de quelques autres de ses congénères, les fossiles du Condor des Andes récupérés à ce jour sont rares. Les espèces de condors supposées exister au Plio-/Pléistocène en Amérique du Sud ont plus tard été reconnues ne pas être différentes de l'espèce présente, bien que l'on sache, à partir de quelques os plutôt petits trouvés dans un dépôt du Pliocène du département de Tarija, en Bolivie, qu'il existait peut-être une sous-espèce plus petite Vultur gryphus patruus[52].

Le condor des Andes et l'homme

Une relation ambivalente

La relation des hommes avec le Condor des Andes est un paradoxe dans la mesure où il est à la fois emblématique et symbolique voire totémique pour les peuples andins, mais aussi un oiseau de mauvaise réputation considéré parfois à tort comme nuisible du fait de son statut de charognard, répugnant symbole de mort, ou encore dangereux prédateur de troupeau, accusé aussi de rapt d'enfant. On l’accuse d’attaquer les jeunes alpagas ou de tuer des vaches, des moutons et des chèvres en les effrayant volontairement pour qu'ils se précipitent d’eux-mêmes dans le vide. Il n'est peut-être pas impossible que le condor sème parfois la panique dans les troupeaux en les survolant à très basse altitude, mais « il se peut aussi que son habileté [et sa rapidité] à découvrir une carcasse fraîche lui fasse endosser la mort de l'animal[5] ». Et il est vrai que depuis que le gibier sauvage : le daim, la vigogne et le guanaco (l'ancêtre sauvage du lama), a quasiment été anéanti par les chasseurs, le condor est obligé de se rabattre pour se nourrir sur les dépouilles du bétail domestique[5].

Or de nos jours, on sait que le condor ne peut attaquer des proies vivantes que si elles sont petites (rongeurs, reptiles...), et ne peut rien emporter dans ses serres qui en sont physiologiquement incapables. Il a aussi été démontré que les charognards ont un rôle clé dans l'écosystème, nettoyant l'environnement des carcasses en décomposition, assurant ainsi la non-contamination des sols et des sources d'eau, et permettant aussi de prévenir la propagation des maladies parmi les grands mammifères[5]. Or le Condor des Andes est un charognard remarquablement efficace grâce à ses techniques systématiques de repérage, à son excellente mémoire des itinéraires et de la topographie de son vaste territoire, et grâce à ses moyens de détection exceptionnels (la vue particulièrement). « Où que la mort frappe, ce fossoyeur de la nature n'est jamais loin pour nettoyer au plus vite une carcasse[5] ».

C'est ainsi que s'est amorcée une grande réconciliation entre les populations autochtones et le condor, dont témoigne l'article écologiste d'Hubert Reeves au titre parlant : « Le Condor des Andes, ou comment les hommes changent[53] ». Réconciliation confortée par les initiatives locales, nationales et internationales de protection de la nature, ainsi que par les revenus qu'engendre le tourisme de contemplation de ce superbe animal dans son milieu naturel[36]. Kofi Annan, Secrétaire général de l'ONU, a même fait du condor des Andes un symbole de l'amitié entre les peuples, à travers le célèbre thème d'El cóndor pasa découvert et aimé dans sa jeunesse, dans son discours de réception de la Grand-Croix du Condor des Andes en Bolivie en 2003[54].

Statut de conservation de l'espèce, menaces et protection

Nonobstant l'UICN a classé cette espèce en catégorie NT (quasi menacée), principalement du fait de sa chasse par l'homme sur une population d'espèce très faible[55]. D'ailleurs la CITES a inscrit cette espèce dans sa liste d'oiseaux dont la survie est gravement menacée[56].

Le Condor des Andes est en effet menacé par les empoisonnements indirects utilisés pour les prédateurs, et par le plomb contenu dans les carcasses. Le recul des grands prédateurs (puma, jaguar), qui lui fournissaient des carcasses dont il consommait les restes, a aussi raréfié ses sources de nourriture. Les dérangements par l'homme, la réduction et la désertification de son habitat, la raréfaction de ses proies sauvages remplacées par la consommation de carcasses d'animaux domestiques (ce qui peut le désigner à la vindicte des éleveurs), la chasse illégale et la persécution jouent un rôle important dans le déclin de cette espèce[3].

De plus, les empoisonnements de condors dus aux pesticides se multiplient ces dernières années en Argentine, notamment à cause de l'utilisation du carbofuran, un insecticide interdit en France en 2008 à cause de sa dangerosité, ainsi qu'en témoigne un article de 2018 au titre éloquent : « [Encore] 34 condors des Andes empoisonnés en Argentine par un pesticide[40] » (avec plusieurs moutons et chèvres, ainsi qu'un puma : c'était probablement lui qui était ciblé par les éleveurs, avec leur carcasse empoisonnée, pour protéger leurs troupeaux ; la mort des condors ne serait ainsi qu'un dégât collatéral). Ces épisodes massifs de morts en groupe sont dus aux habitudes collectives d'alimentation des condors déjà évoquées. Et ils inquiètent les spécialistes à cause du faible taux de natalité des condors des Andes[40] : on l'a vu, la lenteur et la rareté de son cycle reproductif, ainsi que ses mœurs reproductives (dont la fidélité des couples), font que la croissance de l’espèce est très lente, et donc que la résilience de sa courbe démographique est longue à venir après ces épisodes de morts collectives (qu'on voudrait croire vraiment accidentelles). Dans ce contexte, « la disparition de 34 spécimens, dont 30 adultes en âge de se reproduire, est une perte inestimable[40] ». D'autant que si le couple de condors n'est pas touché en même temps, le conjoint survivant, parfois fidèle par-delà la mort comme on l'a vu, ne se reproduira peut-être plus lui non plus : avec un seul mort, ce serait ainsi deux adultes qui seraient stérilisés, ce qui multiplie l'effet dévastateur de ces empoisonnements. Alors, interrogé par Birdlife, Sergio Lambertucci, directeur du Groupe de recherches en biologie de la conservation (Group of Researchers in Conservation Biology GRINBIC, from the Argentine Research Council, INIBIOMA-CONICET), déclare même que « les Condors des Andes ne peuvent survivre à ces taux de mortalité ; l'usage du poison doit absolument être arrêté, si nous voulons continuer à contempler les condors survolant les cimes andines[36] ».

C'est pourquoi l'association Aves Argentinas se bat depuis 2017 pour l’adoption d’une loi sur la traçabilité des pesticides. « Le principe : tenir un registre à la fois des éleveurs ou agriculteurs acheteurs, mais également des produits toxiques vendus ; édicter une réglementation urgente (avec surveillance) sur l’utilisation, la fabrication, la formulation, le fractionnement, le stockage, le transport, le marketing, la publicité d’affichage, ainsi que l’utilisation et l’élimination sécures des déchets ou résidus de ces produits toxiques[40] ». Au-delà, les associations luttent pour l’application de nouvelles technologies moins polluantes et moins dangereuses : « en effet, les pesticides sont non seulement coupables d’empoisonner la faune sauvage, mais ils pénètrent également dans les sols, contaminant les nappes d’eau. [...] Le carbofuran pour sa part, est responsable de 66 des 90 derniers décès de condor recensés[40] ».

De même, la fondation argentine Bioandina a lancé en 2003 un programme international de réintroduction de Condors des Andes dans certaines régions de la côte Atlantique comme dans la petite localité argentine de Sierra de Pailéman, dans la province de Rio Negro en Patagonie. Cette action, nommée « Retour du condor à la mer » a permis la réintroduction de 24 condors entre 2003 et 2007[57].

Culture, croyance et symbolique

Pour les dimensions mythique, symbolique et culturelle de cet oiseau, notamment pour les populations précolombiennes, voir

où d'autres aspects sont développés.

La chasse au condor est une tradition dans les cordillères des Andes. La technique de chasse est originale : on amène une vache, un âne ou un cheval en altitude, et on l'abat dans un creux topographique assez profond et pentu. Après plusieurs jours de guet, le condor est attiré par la carcasse, et approche. Il se pose au fond du creux pour son repas. Les chasseurs le laissent se gaver pour l'alourdir, puis sortent de leur position de guet en criant et courant vers lui. Quand les chasseurs sont assez proches, ils jettent un filet sur le condor et l'emportent comme trophée. Cette technique exploite le fait que le condor utilise un vol plané plutôt qu'un vol battu. Lorsqu'il est au fond du creux, il doit faire des efforts énormes pour réussir à décoller et monter plus fort que la pente qui l'entoure. Il est obligé de se poser plusieurs fois, ce qui laisse aux chasseurs du temps pour approcher.

Selon la croyance populaire, ses ailes larges et ses serres fortes lui permettent de s'envoler avec une proie d'un poids significatif. On dit alors qu'il peut réussir à s'emparer de jeunes enfants, ou de petits animaux de ferme (comme moutons et chèvres). Ces manœuvres sont cependant totalement impossibles pour cet animal incapable de transporter quoi que ce soit, à cause de la morphologie de ses pattes, dont le « pouce » est trop haut comme on l'a vu[5].

Le Condor des Andes était un oiseau mythique et vénéré pour les peuples Inca et préincaïques. Il était considéré par eux comme un messager de transcendance, ainsi que nous l'avons vu, grâce à la hauteur exceptionnelle de son vol. Il était l'animal-totem du monde d’en haut (Haqay Pacha en quechua) dans la cosmovision andine, et faisait le lien entre le monde des vivants et le divin[19]. Les Nazcas au Pérou ont sculpté à la surface du désert de Nazca un géoglyphe géant représentant un condor entre 300 av. J.-C. et 800 de notre Ère. Dans les Andes centrales, le temple du Condor, situé dans l'ancienne llaqta (cité) inca du XVe siècle Machu Picchu, est un lieu voué à la symbolique du condor. En ce lieu, les Incas ont composé par un mélange complexe de roches naturelles et de roches taillées, les ailes déployées d'un condor prenant son envol. À l'étage du temple se trouve un rocher sculpté en forme de tête de condor avec la collerette blanche des plumes de son cou. Les historiens pensent que la tête du condor a été utilisée comme un autel sacrificiel[58]. D'ailleurs le plan entier du Machu Picchu laisse penser à la forme d'un condor. Les Incas, en effet, donnaient à leurs cités la forme de leurs animaux sacrés[59].

Chaque année en juillet au Pérou, autour de la fête nationale[60], se déroule la fête du Yawar[61]. Organisée dans la localité très reculée de Ccollurqui dans la région d'Apurímac (province de Cotabambas), un condor, symbole des Indiens andins et oiseau-roi de la cordillère des Andes, livre un combat contre un taureau qui symbolise quant à lui l'espagnol et le conquistador. Dans une arène, un condor est attaché au dos d'un taureau qui va être excité par les ponchos des espontaneados[62] comme lors d'une faena. Le grand oiseau tente de se libérer en assénant au taureau des violents coups de bec. La plupart du temps le taureau sera vaincu et la victoire du condor qu'on libère, donnera l'occasion de poursuivre les festivités. Ce combat qui se transforme en un véritable rituel représente la revanche des Indiens sur les conquistadores. Or si le condor est gravement blessé et meurt comme cela peut arriver, la croyance locale veut que le malheur va s'abattre sur le village[63].

Dans les constellations quechuas on retrouve l'astérisme du condor. En le comparant au zodiaque il se situerait dans la partie orientale de la constellation du Scorpion[64].

L'image du condor inspire de nombreuses organisations internationales diverses et variées par sa symbolique du grand oiseau noir qui plane au-dessus de la Terre comme l'Opération Condor, l'équipe de hockey-sur-glace, les Condors de Bakersfield, le nom d'un modèle de manège appelé Condor, une revue ornithologique The Condor, une force aérienne de l'Allemagne nazie nommée la légion Condor, une compagnie aérienne allemande Condor et péruvienne Aero Cóndor, le premier avion à propulsion humaine le Gossamer Condor, le monde de la bande dessinée avec le personnage Condor créé en 1976, le monde du dessin animé avec L'Œuf du condor géant présenté en 1944.

En Terre de Feu, les amérindiens Onas le nommaient « chalna » et les Yamanas « gurgu », « huairao » ou « huairu ».

Dans l'imaginaire collectif, les habitants de la Patagonie du sud-ouest considèrent ce royal charognard avec le plus grand des respects. En effet, il incarne des valeurs de pureté et de grande simplicité. Depuis des siècles, il est vénéré comme le dieu à plumes courbes, aussi appelé dans le langage primitif Lasus-tùtù.

Symbole national

L'iconographie du Condor des Andes apparaît sur les timbres de nombreux pays de l'Amérique du Sud comme l'Équateur en 1958, l'Argentine en 1960, le Pérou en 1973, la Bolivie en 1985, la Colombie en 1989, 1992, 1996, le Chili en 2001, le Venezuela en 2004.

Son effigie peut être admirée sur les figures de proue de certains grands voiliers nationaux comme celle de la goélette Esmeralda, voilier école de la marine du Chili ou bien celle du Guayas, voiler école de la marine de l'Équateur.

L'image du condor se retrouve sur les différentes armoiries des pays andins comme sur celles de la Bolivie où le condor, oiseau national de la Bolivie et situé au-dessus des armes, symbolise l'horizon sans limite du pays ; sur celles du Chili où il représente la force ; sur celles de la Colombie où il est à la fois emblème national et synonyme de liberté ; sur celles de l'Équateur où il représente le pouvoir, la grandeur et la valeur du peuple équatorien ; et enfin sur les anciennes armoiries du Pérou (1821-1825) où, associé au lama, ils symbolisaient ensemble le règne animal.

.png.webp)

Armoiries du Pérou

de 1821 à 1825.svg.png.webp)

Le condor et l'art

On retrouve des objets en céramique mochica ou bien en or façonné avec la représentation du condor qui ont été réalisés par des populations précolombiennes installées tout au long de la côte nord-péruvienne, dans les oasis côtières et sur les contreforts de la chaîne andine, de -100 à 700.

On ne doit pas oublier le célèbre thème d'El cóndor pasa, déjà évoqué, standard international parfois considéré comme « second hymne national » du Pérou.

Le sculpteur animalier français François Pompon (1855-1933) a réalisé différentes statuettes à l'effigie du condor[65]. Une statue d'un condor réalisée par l'artiste est installée sur sa sépulture au cimetière de Saulieu en France[66].

- Œuvres précolombiennes inspirées par le thème du condor

Une coiffe en or mochica avec la représentation de deux condors.

Une coiffe en or mochica avec la représentation de deux condors. Tunique sans manche (ou poncho) de culture Chancay (entre 1200 et 1470 de notre ère), avec des condors en vol.

Tunique sans manche (ou poncho) de culture Chancay (entre 1200 et 1470 de notre ère), avec des condors en vol.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Andean condor » (voir la liste des auteurs).

- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Vultur gryphus » (voir la liste des auteurs).

Notes

- On parle de dimorphisme sexuel lorsque le mâle et la femelle d'une même espèce présentent une différence d'aspect et/ou de taille bien marquée. Lorsqu'ils se ressemblent au point d'être indiscernables les zoologues parlent de monomorphisme sexuel.

- Émargination (plume) : espace entre les extrémités des rémiges primaires.

Références

- « Condor des Andes (Vultur gryphus) », sur ManimalWorld (consulté le ).

- Notre traduction de l'(en) Travis Kidd, « Vultur gryphus Andean condor », sur ADW Animal Diversity Web, base de données zoologique de l'Université du Michigan (consulté le ).

- « Condor des Andes », sur Birds.com (consulté le )

- Scopel, L. and P. Rasmussen, « Diomedea exulans wandering albatross », sur animaldiversity.ummz.umich.edu, Animal Diversity Web, (consulté le ).

- sophielagirafe, « le condor des andes », sur Forumactif.com, (consulté le ).

- (en) Lutz, Dick; Lutz, Richard L. (2002)

- (en) Gerald Wood, The Guinness Book of Animal Facts and Feats., (1983), 252 p. (ISBN 978-0-85112-235-9, lire en ligne)

- (en) John B. Dunning, CRC Handbook of Avian Body Masses, CRC Press, , 672 p. (ISBN 978-1-4200-6444-5)

- (en) J. J. Greenwood, R. D. Gregory, S. Harris, P. A. Morris, D. W. Yalden, « Relations between abundance, body size and species number in British birds and mammals », Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, vol. 351, , p. 265–278 (DOI 10.1098/rstb.1996.0023)

- Lauren Scopel, « Diomedea exulans wandering albatross », sur ADW Animal Diversity Web (consulté le ).

- (en) Peter Harrison, Seabirds : An Identification Guide, Houghton Mifflin Harcourt, , 448 p. (ISBN 978-0-395-60291-1).

- « Le condor des Andes - », sur Passions et Partage (consulté le ).

- Daniel Le-Dantec, « Condor des Andes », sur Oiseaux.net, (consulté le ).

- Marie-Christine Dehayes, « Le Condor des Andes », sur "Le monde fascinant des rapaces diurnes" (consulté le ).

- (en) Harvey L. Fisher, « The Pterylosis of the Andean Condor », Condor (journal), vol. 44, , pp. 30–32 (DOI 10.2307/1364195, JSTOR 1364195, lire en ligne, consulté le ).

- (en) J. Alan Feduccia, The Origin and Evolution of Birds [« Origine et évolution des oiseaux »], Chicago/London, Yale University Press, (ISBN 0-226-05641-4, lire en ligne), p. 300.

- on aurait vu des condors jusqu'au sommet du volcan Chimborazo qui culmine à 6 263 m en ÉquateurChrystale, « Le condor des Andes », (consulté le ) !

- Maïtie Trélaün, « Spiritualité Inca : 3 animaux pour 3 niveaux de conscience », sur Etre femme.

- (en) Ehrlich, Paul R.; Dobkin, Darryl A. & Wheye, Darryl et al., The Birdwatcher's Handbook, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-858407-0), pp. 219 et 79

- (en) « Behavior of the Andean Condor » [« Comprtement du Condor des Andes »] [archive], sur Cleveland Metroparks Zoo, .

- Dick Lutz et Richard L. Lutz, Patagonia : At the Bottom of the World [« Patagonie : au bout du monde »], DIMI Press, (ISBN 0-931625-38-6, lire en ligne), p. 71–74.

- Mort du plus vieux condor du monde, El Watan, mercredi 28 juillet 2010

- (en) Connecticut's Beardsley Zoo, « Zoo Family Mourns Death of Oldest Living Andean Condor in Captivity », sur Beardsleyzoo.org, (version du 20 mai 2012 sur Internet Archive).

- (en) A. T. Atanasov, « The near to linear allometric relationship between total metabolic energy per life span and body mass of nonpasserine birds », Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, vol. 10, , pp.235–245

- On pourra entendre ici des cris d'aigle qui glatit : « Série de sons "aigle" », sur sound-fishing (consulté le ) ; ou ici : « Aigle qui glatit », sur YouTube (consulté le ).

- Jon Fjeldså et Niels Krabbe, Birds of the High Andes [« Oiseaux des Hautes Andes »], Apollo Books, , 876 p. (ISBN 87-88757-16-1, lire en ligne), p. 90.

- (en) Friends of the Zoo, « Andean Condor » [archive], sur Smithsonian National Zoological Park, .

- National Research Council, Scientific Bases for the Preservation of the Hawaiian Crow, (ISBN 0-309-04775-7, lire en ligne), p. 74.

- Emmanuel Monnier, « Monogamie : Juste une affaire d'hormones », Science & Vie n° 1221, , p. 104

- Emmanuel Monnier, « Monogamie : Juste une affaire d'hormones », Science & Vie n° 1221, , p. 108

- Bernhard Grzimek (dir.) et Maurice Fontaine (dir.), Le Monde animal en 13 volumes : Encyclopédie de la vie des bêtes, t. VII : Oiseaux 1, Zurich, Éditions Stauffacher S.A., , 1re éd., 556 p., chap. XV (« Vautours américains, Secrétaires et Accipitridés »), p. 339-341

- notre traduction de l'(en) Travis Kidd, « Vultur gryphus Andean condor », sur ADW Animal Diversity Web (consulté le ), § "Ecosystem Roles".

- (en) Michael P. Wallace & Stanley A. Temple, « Competitive Interactions within and between Species in a Guild of Avian Scavengers » [« Interactions compétitives au sein d'une espèce et entre espèces dans un groupe d'oiseaux charognards »], The Auk, , pp. 290-295, vol. 104, N° 2 (lire en ligne, consulté le )

- (es) Carlos Julio Kovacs, Ors Kovacs, Zsolt Kovacs, Carlos Mariano Kovacs, Manual ilustrado de las Aves de la Patagonia, Buenos Aires, Kameleo, , 124-126 p. (ISBN 987-22484-0-0)

- notre traduction de l'(en) BirdLife International, « 34 Andean Condors found dead in Argentina - the poisoning needs to stop » [« On a trouvé 34 condors des Andes morts en Argentine - l'empoisonnement doit cesser »], sur birdlife.org, (consulté le ).

- Larousse.fr

- (en) Hadoram Shirihai, The Complete Guide to Antarctic Wildlife : Birds and Marine Mammals of the Antarctic Continent and the Southern Ocean, Hadoram Shirihai, 2008 (second edition), 544 p. (ISBN 978-0-691-13666-0)

- Birdlife.org

- Cécile Arnoud, « 34 condors des Andes empoisonnés en Argentine par un pesticide », sur Especes-menacees.fr, (consulté le ). → Voir aussi la version en anglais de cet article, un peu différente, ici : (en) BirdLife International, « 34 Andean Condors found dead in Argentina - the poisoning needs to stop », sur birdlife.org, (consulté le ).

- voir notamment les articles suivants : → (en) J. Gailey & N. Bolwig, « Observations on the Behavior of the Andean Condor » [« Observations sur le comportement du Condor des Andes »], sur JSTOR, (consulté le ), The Condor, 75/1: p. 60-68. Et aussi : → (en) K. Speziale et alii, « Disturbance from roads negatively affects Andean condor habitat use » [« La gêne liée au trafic routier affecte négativement l'habitat coutumier du Condor des Andes »], sur sciencedirect.com, (consulté le ), Biological Conservation, n° 141: pp. 1765-1772..

- (en) Whitston Martha & Whitston Paul, « The Condor : breeding behavior of the Andean Condor : Ornithological Applications » [« comportement reproductif du Condor des Andes »], Bulletin of the Cooper Ornithological Club, réédité par Oxford University Press, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Lambertucci & Mastrantuoni, « Breeding behavior of a pair of free-living Andean Condors. » [« Comportement reproductif et éducatif d’un couple de Condors des Andes sauvages »], Journal of Field Ornithology, , p. 79/2: 147-151.

- (en) Michael P. Wallace & Stanley A. Temple, « Releasing Captive-Reared Andean Condors to the Wild » [« Retour à la vie sauvage de Condors des Andes élevés en captivité »], The Journal of Wildlife Management, , Vol. 51, N° 3 (Juil. 1987), pp. 541-550 (lire en ligne, consulté le ).

- Informations lexicographiques et étymologiques de « Condor » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- Dinosoria.com

- Carolus Linnaeus, « Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Université de Göttinger (consulté le )

- Remsen, J. V., Jr.; C. D. Cadena; A. Jaramillo; M. Nores; J. F. Pacheco; M. B. Robbins; T. S. Schulenberg; F. G. Stiles; D. F. Stotz & K. J. Zimmer. 2007. A classification of the bird species of South America. South American Classification Committee

- Sibley, Charles G. and Burt L. Monroe. 1990. Distribution and Taxonomy of the Birds of the World. Yale University Press. (ISBN 0-300-04969-2)

- Charles Sibley, Jon Edward Ahlquist, Phylogeny and Classification of Birds : A Study in Molecular Evolution, Yale University Press, 1991, (ISBN 0-300-04085-7)

- (en) « Vultur gryphus », Integrated Taxonomic Information System (consulté le )

- Harvey L. Fisher, « The skulls of the Cathartid vultures », Condor, The Condor, vol. 46, no 6, , p. 272–296 (DOI 10.2307/1364013, lire en ligne)

- article d'Hubert Reeves à lire ici : Hubert Reeves et son équipe, « Le condor des Andes, ou comment les hommes changent ».

- discours de Kofi Annan à lire ici : Kofi Annan, « LA GRAND CROIX DU CONDOR DES ANDES, SYMBOLE DE L’AMITIÉ ENTRE LA BOLIVIE ET L’ONU, DÉCERNÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL », sur Nations Unies, (consulté le ).

- (UICN, consulté en 2010)

- Annexe I de la CITES

- Site de la fondation

- (en) Wikimapia.org

- Voir ici figure du condor. Rappel : le plan du Cuzco, la capitale de l'Empire Inca, représentait schématiquement la silhouette d'un puma ou d'un jaguar, voir ici : La fondation du Cuzco et l'origine des Incas .

- Fiestas Patrias : commémoration de l'indépendance du Pérou le 28 juillet 1821

- Dans la culture des Chancas, la fête du Yawar signifie la fête du sang.

- Cf. Glossaire de la tauromachie

- « http://www.consuladoperumontreal.com/turismo/fiestas.htm »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- Astronomy.pomona.edu

- (fr) Culture.gouv.fr

- Saulieu.fr

Annexes

Bibliographie

- (es) Carlos Julio Kovacs, Ors Kovacs, Zsolt Kovacs, Carlos Mariano Kovacs, Manual ilustrado de las Aves de la Patagonia, Carlos Kovacs, 2005, 365 p. (ISBN 987-22484-0-0)

Articles connexes

- Cathartidae, la famille biologique

- Condor, l'appellation vernaculaire

- El cóndor pasa, le célèbre thème de musique andine et la zarzuela dont le condor est le héros et l’emblème.

Références taxinomiques

- (en) Référence Congrès ornithologique international : (consulté le )

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Vultur gryphus dans Accipitriformes

- (fr+en) Référence Avibase : Vultur gryphus (+ répartition) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Vultur gryphus Linnaeus, 1758

Liens externes

- (fr) Référence Oiseaux.net : Vultur gryphus (+ répartition)

- (en) Référence UICN : espèce Vultur gryphus Linnaeus, 1758 (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Vultur gryphus Linnaeus, 1758 (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Vultur gryphus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Vultur gryphus

- (en) Référence NCBI : Vultur gryphus (taxons inclus)

- (en) Référence ADW, « Vultur gryphus Andean condor by Travis Kidd », sur ADW Animal Diversity Web : online database of animal natural history, distribution, classification, and conservation biology at the University of Michigan

- Vidéos et photos de Condor des Andes sur le site IBC (Internet Bird Collection)