Chimborazo (volcan)

Le Chimborazo est un volcan d’Équateur culminant à 6 263 m d’altitude et situé près de Riobamba, à environ 180 km au sud de Quito. C’est le sommet le plus haut des Andes équatoriennes, qui domine une région de 50 000 km2, sa base faisant 20 km de diamètre.

| Chimborazo | ||

Vue du Chimborazo depuis le sud-est. | ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Altitude | 6 263 m[1] | |

| Massif | Cordillère Occidentale (Andes) | |

| Coordonnées | 1° 27′ 50″ sud, 78° 48′ 54″ ouest | |

| Administration | ||

| Pays | ||

| Province | Chimborazo | |

| Géologie | ||

| Âge | Paléogène | |

| Type | Volcan de subduction | |

| Morphologie | Stratovolcan | |

| Activité | Endormi | |

| Dernière éruption | env. 550[2] | |

| Code GVP | 352071 | |

| Observatoire | Instituto Geofísico | |

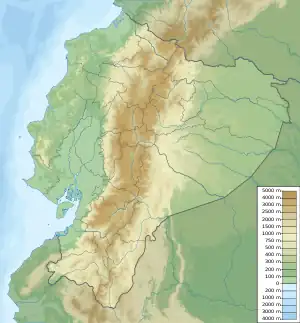

| Géolocalisation sur la carte : Équateur

| ||

Il est surnommé Taita Chimborazo, c’est-à-dire Papa Chimborazo, la mère associée étant Mama Tungurahua.

Toponymie

Le mot viendrait de la prononciation en espagnol de chimba razu (en quechua) signifiant « la neige de l'autre versant » ou « glace de l'autre côté ».

Sommet « le plus haut du monde »

Le Chimborazo peut être défini comme le plus haut sommet du monde, en le considérant comme le sommet le plus éloigné du centre de la Terre[3]. En effet, la Terre a une forme d'ellipsoïde, dont le rayon est environ 21 km plus important à l'équateur qu'aux pôles, et le Chimborazo est proche de cet équateur, plus que les sommets de l'Himalaya. Selon les mesures effectuées par une mission franco-équatorienne de l'Institut de recherche pour le développement, le sommet du Chimborazo se trouve à 6 384,416 kilomètres du centre de la Terre (l'Everest en est distant de 6 382,605 kilomètres)[4].

Géographie

Le glacier du Chimborazo est la source d'approvisionnement en eau des habitants des cantons de Bolivar et de Chimborazo, tous deux en Équateur. La capitale du canton de Bolivar, Guaranda (25 000 habitants) est approvisionnée par vertientes dans le haut páramo (plateau aride andin au-dessus de 4 000 m) situé à 25 km de la ville. À l'été 2005, l'approvisionnement en eau de la ville a subi plusieurs crises, probablement dues à la rapide disparition de la couverture glaciaire du Chimborazo. Selon des chercheurs français, les hauts glaciers andins fondent à une vitesse accélérée et beaucoup devraient disparaître dans les prochaines décennies. C'est pourquoi les villes de Quito, Lima, La Paz et d'autres, dont l'alimentation en eau dépend de ressources glaciaires, devront affronter d'importantes pénuries d'eau dans un avenir proche sous l’effet de l’accélération du dérèglement climatique[5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11].

Histoire

Charles Marie de La Condamine conduit la première reconnaissance en 1736, durant une campagne pour mesurer la longueur d'un arc de méridien d'un degré à proximité de l'équateur. Il atteint l'altitude de 4 755 mètres[12]. Le [13], le géographe scientifique allemand Alexander von Humboldt et le botaniste français Aimé Bonpland accompagnés d’un porteur et de Carlos Montufar, tentèrent de gravir ce volcan, qui était alors considéré comme le plus haut sommet du monde[14]. Mais ils durent rebrousser chemin à 5 920 m en raison d’une blessure au pied d’Humboldt et des conditions extrêmes qui épuisèrent le groupe[14]. Les deux scientifiques eurent le temps de mesurer l’altitude et la composition de l'air[14]. Simón Bolívar tenta l'ascension en 1822 suivi de Jean-Baptiste Boussingault en 1831[12]. C’est donc à Edward Whymper et aux frères Louis et Jean-Antoine Carrel que revint en 1880 l’honneur d’être les premiers occidentaux à atteindre le sommet. Beaucoup de personnes doutaient de cet exploit et Whymper gravit une nouvelle fois le Chimborazo la même année, en compagnie des Équatoriens David Beltrán et Francisco Campaña.

Sa dernière éruption date d'environ 550 (avec une marge d'erreur de plus ou moins 150 ans)[2]. De nos jours, il est considéré comme représentant un risque minime d’éruption.

Observations astronomiques

Les scientifiques Pierre Bouguer et Charles Marie de La Condamine y firent, entre 1735 et 1744, plusieurs relevés stellaires à deux stations différentes autour de la montagne, s'aidant pour cela, d'un fil à plomb, comme référence. Ils y constatèrent une discrète déviation entre les sites de mesures et avec les valeurs attendues. Ce phénomène fut la première mise en évidence de l'influence gravitationnelle d'une masse rocheuse importante, qui ne fut prouvée qu'en 1774 autour d'une montagne écossaise[15].

Le Chimborazo dans la culture

- Il figure sur les armoiries de l'Équateur.

- Il inspira le Libertador Simón Bolívar, qui écrivit un poème sur ce volcan : Mi delirio sobre el Chimborazo.

- Un film allemand intitulé L'Ascension du Chimborazo (1989) retrace l'ascension de l'explorateur allemand Alexander von Humboldt en 1802.

- Miguel Ángel León a écrit un poème titré Canto al Chimborazo[16].

- La chanson U Razu biancu de l'artiste corse Petru Guelfucci, sortie en 1994 et écrite par Petru Santucci, évoque l'avalanche du 10 novembre 1993 qui vit périr une dizaine d'alpinistes sur le Chimborazo.

Notes et références

- « Le sommet du volcan Chimborazo est toujours le point le plus éloigné du centre de la Terre », sur ird.fr, (consulté le )

- (en) « Fiche du Chimborazo », sur volcano.si.edu (consulté le ).

- The 'Highest' Spot on Earth ? sur le site de la National Public Radio

- Pierre Barthélémy, « Pourquoi l’Everest n’est pas le point le plus éloigné du centre de la Terre », sur Passeur de sciences (consulté le )

- (en) Miriam Nielsen, « Decoding the Science of a Tropical Glacier through Data and People », sur GlacierHub, (consulté le )

- (en) James Painter, « Scientists investigate Ecuador's receding glaciers », sur BBC News, (consulté le )

- (en) Charis Chang, « What a melting glacier looks like », sur News.com.au, (consulté le )

- (en) Gabriel Thoumi et Ian Robinson, « Ecuador’s glaciers are disappearing fast, and this could spell trouble for industry and tourism », sur Erb Institute, (consulté le )

- (en) Manon Verchot, « Ice Merchant Tradition Melts Away with the Glaciers », sur GlacierHub, (consulté le )

- (en) Alex Kirby, « Glaciers on These 25 Mountains Will Completely Melt in 25 Years », sur EcoWatch, (consulté le )

- Audrey Garric, « Alaska, Patagonie, Alpes : partout dans le monde, la fonte des glaciers s’accélère », sur Le Monde, (consulté le ) : « Conséquence du réchauffement de l’atmosphère, ces sentinelles du climat ont perdu plus de 9 600 milliards de tonnes de glace au cours des cinquante dernières années. […] Les sommets les plus touchés sont ceux des Andes du Sud (essentiellement la Patagonie), qui ont perdu en épaisseur l’équivalent de 1,18 mètre d’eau par an entre 2006 et 2016, devant les glaciers tropicaux (le nord de la cordillère des Andes, la Bolivie, l’[É]quateur, le Pérou et le Kilimandjaro en Afrique), avec une perte de 1 mètre par an. […] Une situation préoccupante, car certains glaciers représentent une importante ressource en eau au niveau local, dans l’Himalaya mais également dans les Andes […]. ‹ [À] La Paz, la capitale bolivienne, par exemple, 15 % de la ressource en eau est liée au déstockage des glaciers, ce qui ne va durer qu’un temps. › […] ‹ […] il faut savoir que ces bilans de masse globaux sous-estiment le changement climatique. La situation est en réalité pire. › »

- Sylvain Jouty et Hubert Odier, Dictionnaire de la montagne, Paris, Place des éditeurs, , 883 p. (ISBN 978-2-258-08220-5, lire en ligne), Chimborazo

- « Alexander von Humboldt » sur le site de l'Association franco-équatorienne Ñuca-LLacta, Terre des Volcans

- Philippe Foucault, Le Pêcheur d'Orchidées - Aimé Bonpland (1773-1858), Seghers, 1990, p. 140-141

- Fauque D, Une curieuse expérience : l'attraction des montagnes, Les Génies de la Science, no 39, mai- juillet 2009, p. 14-16

- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Sección Poetas Parnasianos y Modernistas