Bartolomé de las Casas

Bartolomé de las Casas, né en 1484[1] à Séville et mort le à Madrid, est un homme d'Église espagnol, membre de l'ordre dominicain, missionnaire, écrivain et historien, particulièrement connu pour sa dénonciation des pratiques des colonisateurs espagnols en Amérique et pour sa défense des droits des autochtones, points de vue qu'il a soutenus lors de la controverse de Valladolid face à Juan Ginés de Sepúlveda.

| Bartolomé de las Casas | ||

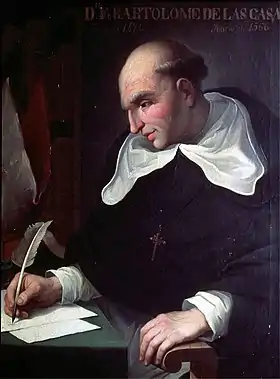

Portrait de Bartolomé de las Casas (anonyme, XVIe siècle). | ||

| Biographie | ||

|---|---|---|

| Naissance | ou Séville, couronne de Castille |

|

| Ordre religieux | Ordre des Prêcheurs | |

| Ordination sacerdotale | ||

| Décès | Madrid, Monarchie catholique espagnole |

|

| Évêque de l'Église catholique | ||

| Ordination épiscopale | ||

| Évêque de Chiapas | ||

| – | ||

| Autres fonctions | ||

| Fonction religieuse | ||

| Prêtre, Moine, Missionnaire | ||

| Fonction laïque | ||

| Écrivain, Apologiste, Historien | ||

| ||

| .html (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | ||

Le , son procès en béatification a été ouvert par l'Église catholique[2].

Il est fêté le 20 juillet selon le calendrier des saints de l'Église d'Angleterre et le 17 juillet selon le calendrier luthérien[3].

Biographie

Le problème de sa date de naissance

Elle est sujette à controverses[4]. On a longtemps cru en effet qu'il était né le , date indiquée par son premier biographe, Antonio de Remesal (1570-1619).

En 1975, l'historienne Helen R. Parish a trouvé aux Archives générales des Indes de Séville un document du , dans lequel le clerc Las Casas « jure par Dieu et les saints ordres qu'il a reçus, et par les Évangiles, qu'il a trente-et-un ans passés »[5].

La plupart des auteurs contemporaines affirment désormais que son année probable de naissance est 1484[6].

Origines familiales et jeunesse

Il est le fils de Pedro de las Casas, modeste marchand issu d'une famille juive convertie au catholicisme, une famille de conversos[7].

À neuf ans, il assiste au retour de Christophe Colomb à Séville, après son premier voyage (août 1492-février 1493).

Son père et son oncle participent au deuxième voyage de Colomb qui part de Cadix, le ; de sorte que Bartolomé a établi une relation très proche avec les fils de Colomb, Diego, né en 1480, et Fernand, né en 1488. Au retour de son père, il reçoit un indigène des Caraïbes comme esclave.

Propriétaire à Hispaniola (1502-1512)

En 1502, il part pour les Caraïbes, qu'on croit encore être proche des « Indes » (l'Asie orientale[8]), avec le nouveau gouverneur d'Hispaniola[9], Nicolás de Ovando, nommé après l'arrestation et la destitution de Christophe Colomb en 1500.

En 1503, il y devient propriétaire d’une encomienda, c’est-à-dire un titre de propriété sur des terres indigènes avec les habitants qui y sont rattachés pour exploiter ces terres. Cette exploitation se trouve sur l'île d'Hispaniola, à Concepción de La Vega.

Il exploite cette encomienda pendant dix ans avec un ami, Pedro de la Rentería. Elle leur rapporte 100 000 castellanos[10] par an, un résultat satisfaisant dont beaucoup d'autres colons n'atteignent pas, comme il l'écrit lui-même : « plus de mille moururent et les autres étaient dans de grandes angoisses » (sur 2 500 Espagnols).

Entrée dans les ordres (1512)

Le troisième dimanche de l'Avent 1511 (21 décembre), il assiste à un sermon devenu célèbre du dominicain Antonio Montesinos. En accord avec sa communauté de dominicains d'Hispaniola, celui-ci dénonce les injustices dont il a été témoin dans l'île : « La voix qui crie dans le désert de cette île, c'est moi, et je vous dis que vous êtes tous en état de péché mortel à cause de votre cruauté envers une race innocente »[11]. Il est probable que ce discours a marqué Las Casas, même si ses effets n'ont pas été immédiats.

Rentré en Europe, il est ordonné prêtre à Rome en 1512. De retour en Amérique, il est le premier prêtre à célébrer sa première messe dans le Nouveau Monde[12].

L'aumônier des conquistadors à Cuba (1512-1514)

En 1511, Diego Colón (fils de Christophe Colomb), nommé gouverneur d'Hispaniola en 1506, envoie Diego Velázquez de Cuéllar et Pánfilo de Narváez à la conquête de Cuba. Velasquez, qui est nommé gouverneur de Cuba, fait appel en 1512 à Las Casas pour devenir l'aumônier des troupes espagnoles sur l'île[13].

Cette même année 1512, le juriste Juan López de Palacios Rubios (1450-1524) rédige le Requerimiento : selon lui, les Espagnols ont droit aux terres d'Amérique (attribuées en grande partie[14] par le pape à la couronne de Castille par le traité de Tordesillas en 1493) ; les Indiens doivent reconnaître l’Église et se convertir au christianisme ; s’ils refusent, on peut leur imposer la foi par « le fer et le feu ».

Le service de Las Casas est apprécié puisqu’il reçoit par « repartimiento » (partage de terres conquises) une nouvelle encomienda.

En s'appuyant sur le texte du Requerimento, malgré une évangélisation et des baptêmes massifs, il ne peut empêcher en 1513 le massacre de Caonao par les hommes de Pánfilo de Narváez.

La « conversion » (1514)

En 1514, alors qu’il prépare un sermon sur le chapitre 34 du livre de l'Ecclésiastique, Las Casas y trouve un verset qu'il s'applique à lui-même: « Celui qui offre un sacrifice tiré de la substance du pauvre agit comme s’il sacrifiait un fils en présence de son père ».

C'est l'origine de sa première conversion : il prend conscience de ce qu'est la condition des indigènes. Il renonce à ses encomiendas et décide de repartir pour la métropole avec Antonio de Montesinos.

Le défenseur des Indiens (à partir de 1514)

Bartolomé de las Casas s’engage alors dans une lutte de cinquante ans durant laquelle il fera plus de quatorze voyages entre les deux continents, voyages qui pouvaient durer entre soixante et quatre-vingt-dix jours dans des conditions souvent éprouvantes.

Les problèmes de la colonisation espagnole

Ses nouvelles convictions l'ont rapproché des dominicains du nouveau monde. Mais le combat s’annonce difficile : il faut sauvegarder à la fois les intérêts de la Couronne et la vie des indigènes. Selon Las Casas, Indiens et colons sont liés. En effet, les Espagnols ont besoin de main d’œuvre pour s’enrichir et ils doivent en prendre soin pour qu’ils travaillent. Or, la population baisse à vue d’œil : il y avait 1 100 000 Indiens en 1492 et il en reste 16 000 en 1516, selon lui.

Il tente de s’adresser à Ferdinand, roi d'Aragon et régent de Castille depuis la mort de son épouse Isabelle (1504), mais celui-ci ne s’intéresse pas au combat de Las Casas. Il meurt en 1516, laissant le trône à son petit-fils[15] Charles de Habsbourg[16], âgé de seize ans.

Dans l'entourage du jeune roi, Las Casas bénéficie de l'appui du cardinal Cisneros, ancien confesseur d’Isabelle la Catholique, et d'Adrien Floriszoon, son précepteur néerlandais[17] (futur pape Adrien VI).

Un plan de réforme en quatorze points

Il rédige un plan de réformes intitulé Mémoire des quatorze remèdes, où il prône :

- la fin des encomiendas,

- la réglementation du travail,

- la fin des travaux forcés,

- l'envoi de fermiers espagnols avec leurs familles pour exploiter en commun des terres avec les Indigènes,

- la destitution des administrateurs en place,

- de combiner évangélisation et colonisation,

- de prendre des Noirs comme esclaves pour compenser la mortalité des indigènes (Las Casas prendra conscience de son erreur lorsqu'il connaîtra les conditions de la guerre menée en Afrique et il prendra alors la défense des Noirs aussi bien que des Indiens, se repentant jusqu'à la fin de ses jours de cette erreur[18]).

Le « protecteur universel de tous les Indiens »

En 1516, il est nommé « procureur et protecteur universel de tous les Indiens des Indes », mais l'accomplissement du plan qu'il a formulé est confié à un trio de moines des Ermites de saint Jérôme, membres d'un ordre espagnol important. Ces derniers finissent par s'opposer à Las Casas, qui les accuse de se laisser influencer par les colons. En 1517, Las Casas est de ce fait convoqué par le roi et doit rentrer en Espagne[19].

De 1517 à 1519, il est à la cour, chargé de « remédier aux maux des Indiens ». Il prépare un nouveau projet de colonisation agricole des Antilles, avec l'envoi de laboureurs pour remplacer les conquistadors. Le projet fait l'objet d'un soutien royal en septembre 1518, avec l'octroi de grâces pour les laboureurs qui souhaiteraient s'installer dans les îles. Le projet est néanmoins rapidement abandonné, lorsque Las Casas apprend que les terres royales destinées à être données aux laboureurs ont été vendues par le trio des ermites de saint-Jérôme[20].

En 1519, à la mort de son grand-père paternel, Maximilien Ier du Saint-Empire et après une lutte farouche avec le roi François Ier de France, Charles Ier d'Espagne est élu empereur sous le nom que retiendra l'Histoire : Charles Quint. Casas s’oppose alors à l’évêque Juan de Quevedo sur le sort des indigènes et sort vainqueur du débat devant l’Empereur.

Il prend conscience que les îles sont perdues, puisque tous les indigènes qui y vivaient sont morts ou bien esclaves. Mais il ne veut pas que ce phénomène se reproduise sur les terres en découverte et demande un secteur de conquête et de conversion pacifique avec des dominicains et des franciscains. Au Conseil des Indes, institution créée en Espagne pour rédiger les lois propres aux « Indes » et contrôler les colonies, Las Casas obtient du roi le pouvoir d’exercer les pressions nécessaires pour obtenir cette terre de paix.

L'échec de Cumana et l'entrée dans l'ordre dominicain

En 1520, à force de pressions, Charles Quint lui concède Cumana, sur le territoire vénézuélien, pour mettre en pratique ses théories de colonisation pacifique par des paysans et des missionnaires. Les colons ont compris qu'ils pourraient profiter de la protection de Las Casas pour pénétrer en terre ferme et qu'une fois sur le continent, ils verraient bien comment transformer la colonisation en conquête. Mais pendant une absence de Bartolomé de Las Casas, les Indiens en profitent pour tuer plusieurs colons, après des captures d'esclaves. Las Casas s'interroge : pourquoi Dieu l'a-t-il abandonné dans cette entreprise ?

Il part l’année même avec cinquante compagnons et soixante-dix paysans. Mais il ne peut joindre son territoire, il perd ses paysans, qui deviennent des chasseurs d’esclaves, et doit faire des concessions par besoin d’argent. De plus, avant son arrivée, les conquistadors ont fait de nombreux massacres, ce qui rend toute évangélisation impossible et, alors qu’il retourne vers Hispaniola ou Saint Domingue, une révolte indigène massacre les frères franciscains.

Cet échec le secoue terriblement. Il entre alors chez les dominicains en 1522 et y passe dix ans en formation et en silence. C’est sa « seconde Conversion ». L’ordre des dominicains est un ordre religieux qu’il connaît et qui l’apprécie. Il y suit une formation juridique, théologique et biblique. En 1527, il est chargé de l’implantation d’un nouveau couvent au nord de l’île. Il y consigne le souvenir des drames qu’il a vécus et de ceux qui sont parvenus jusqu’à lui.

La prédication en faveur des Indiens

Durant son temps de formation, il rédige De Unico Modo (« De l’unique façon d’attirer tout le genre humain à la véritable religion »), qu’il enrichit en 1537 de la bulle du pape Paul III « Sublimis Deus » proclamant l’humanité des Indiens et leur aptitude à recevoir la foi chrétienne :

« Considérant que les Indiens, étant de véritables hommes, sont aptes à recevoir la foi chrétienne, mais encore, d’après ce que nous savons le désirent fortement [...], nous décidons et déclarons, nonobstant toute opinion contraire, que les dits Indiens [...] ne pourront être en aucune façon privés de leur liberté ni de la possession de leurs biens [...] et qu’ils devront être appelés à la foi de Jésus-Christ par la prédication de la parole divine et par l’exemple d’une vie vertueuse et sainte. »

Il s’appuie sur les évangiles (« Rien n’est bon que ce qui est libre [...]. Que personne ne contraigne les infidèles à croire ») et fait cinq propositions :

- le prédicateur doit apparaître comme une personne qui ne veut pas asservir ses auditeurs mais qui suit le modèle du Christ, prêt à mourir pour ses frères,

- il ne doit avoir aucune intention de posséder des richesses,

- il doit être doux, affable, pacifique, bienveillant, écouter avec respect et plaisir la doctrine,

- sa vie et son comportement doivent être en accord avec ce qu’il enseigne (le Christ),

- les auditeurs voyant l’action du maître se convertiront d'eux-mêmes,

- les conquistadores et les faux évangélisateurs doivent se convertir.

Le 20 janvier 1531, Las Casas écrit une lettre au Conseil des Indes[21] car, devant l’extension du mouvement colonial et des nouvelles conquêtes tel que le Guatemala, le Mexique, le Chili, le Pérou, qui s’accompagne du développement de l’encomienda, il voit un monde plus vaste pour les prédicateurs, mais un monde condamné à mort. C’est une lettre passionnée, dure et violente pour marquer la métropole. Il veut évangéliser quand il dit « la foi pourrait sans grands efforts être exaltée et diffusée parmi ces peuples païens ». Il s’appuie sur le testament d’Isabelle la Catholique en 1503 qui oblige l’évangélisation dans le respect des personnes. Il utilise un ton de réquisitoire en disant que si le Conseil était sur place, il agirait différemment et que des hommes de confiance sont nécessaires sur place, tout en demandant pourquoi les envoyés de la « sainte Espagne » font tant preuve de violence. Si Las Casas n’y refuse toujours pas le principe de colonisation, il veut pacifier le continent par des protecteurs, les « Caballeros ». Pour lui, il y aura reconnaissance du roi quand il y aura reconnaissance de Dieu et qu'ainsi les indigènes paieront avec plaisir un impôt d’une valeur d’un joyau.

Le retour à l'action

De 1534 à 1536, Las Casas entreprend un voyage au Pérou. Parti de Panama, les mauvaises conditions de navigation l'obligent à changer de cap et à se réfugier au Nicaragua[22].

De 1536 à 1540. Las Casas arrive au Nicaragua avec deux disciples nommés Angulo et Ladrada et assiste à Granada au départ des esclaves pour les mines du Pérou. Ils meurent en masse sur les routes. Las Casas ne le supporte pas et, alors qu’il prépare une prédication sur l’évangélisation pacifique, le gouverneur prépare une attaque contre les tribus insoumises et lui propose de s’y joindre comme aumônier. Las Casas manifeste et s’insurge contre une telle proposition et menace d’excommunier tous ceux qui s’engageraient dans une telle lutte. Au bout de dix mois, la situation est intolérable et il doit partir.

Ils vont à Santiago au Guatemala où ils ont l’appui de l’évêque Maroquin qui a appris le Quechua. En 1537, en métropole, les colons sont mis en cause par toute l’Église à la suite de la promulgation de la bulle Sublimis Deus qui reconnaît l’humanité des Indiens. D'ailleurs, l’année précédente, la réapparition en Floride du trésorier de Narvaez (Álvar Núñez Cabeza de Vaca) et de trois de ses hommes (Alonso del Castillo Maldonado, Andrés Dorantes de Carranza et Estevanico) après neuf ans de disparition grâce aux indigènes appuie les thèses des indigénistes.

Devant cette levée de boucliers les colons défient Las Casas d’évangéliser la « Terre de Guerre », un territoire non conquis. Le prêtre obtient alors du gouverneur cinq ans sans conquêtes dans ce territoire, seuls les religieux y sont autorisés. En deux ans, seulement quatre caciques sont baptisés aux abords de la zone.

Las Casas fait modifier la législation impériale

Il retourne en Espagne en mars 1540. Son but est de recruter de nouveaux missionnaires. Il part avec plusieurs lettres de recommandation. Il se fera remplacer dans cette tâche par Louis Cancer. À son arrivée en Espagne, Charles Quint est en Flandres, et en attendant son retour, Las Casas étudie à Salamanque notamment. Il y rencontre le père Francisco de Vitoria (1480-1546) un théologien-juriste de Salamanque, créateur du droit international moderne. Ce dernier commente saint Thomas d'Aquin et aboutit à des idées proches de celles des siennes sur l’évangélisation des Indes en opposition à l’impérialisme. Las Casas définit la guerre juste : elle doit être déclarée par l’autorité légitime et son objectif est de rétablir la paix ; elle doit être conduite avec des intentions droites et doit viser la réparation d’injustices graves. Il n’y a donc pas de guerre juste aux Amériques. Il se heurte cependant à des intérêts économiques importants : les mines d'argent mexicaines où travaillent les indigènes enrichissent les grands négociants d'Anvers, première place financière mondiale, car l'argent sert à importer des biens de l'Inde, où les marchands sont friands d'argent-métal.

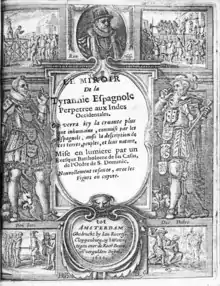

C’est à cette époque qu’il écrit la « Brevísima relación de la destrucción de las Indias », dans lequel il dépeint les Indiens comme des êtres bons et pacifiques, des brebis dont l’Église et l’Empereur sont les pâtres et pour lesquelles les conquistadors sont des loups[23]. Il y présente les cruautés dont sont victimes les indigènes et les structures qui les exploitent. Par la suite, ce traité est traduit et édité à l'échelle européenne, souvent accompagné de gravures, comme celles de Théodore de Bry. La Brevísima relación devient ainsi un des éléments majeurs de la légende noire. Les ennemis de l’Espagne y auraient trouvé un moyen d’attaquer l’Espagne sur ses comportements vis-à-vis des indigènes ; en particulier, la France et l’Angleterre, en concurrence dans la colonisation de l'Amérique, auraient justifié leur opposition à l’Espagne en se mettant en avant principalement les écrits de Las Casas.

Le « huitième remède » est un autre écrit de l’époque où Las Casas attendait le retour de l’Empereur. Il y explique au roi qu’il a été trompé par les encomenderos, qu’il ne protège pas les Indiens comme le recommande la mission qui lui a été donnée par le Pape et ce malgré lui. Il pousse son argumentation, « même si Votre Majesté devait perdre sa domination royale sur ces peuples et renoncer à leur conversion, cela vaudrait mieux pour Elle que la situation actuelle où les Indiens sont voués à une destruction complète, car la loi chrétienne défend absolument de faire le mal pour que le bien s’ensuive ».

Fin 1541, l’Empereur est de retour. Le 26 janvier 1542 Las Casas est introduit auprès de Charles Quint. L’Empereur est indigné par le résumé de la « Brevisima » et réforme le Conseil des Indes. Treize hommes en commission sont chargés d’une nouvelle législation. La première session est présidée par l’Empereur et Las Casas. En novembre 1542 sont rédigées les « lois Nouvelles » qui se composent de quarante articles qui peuvent se diviser en quatre dispositions principales : elles proclament :

- la liberté naturelle des Indiens et obligent la remise en liberté des esclaves ;

- la liberté du travail, limitent les charges et interdisent les pêcheries de perles ;

- la liberté de résidence et la libre propriété des biens, punissant ceux qui seront violents ou agressifs envers les Indiens ;

- elles abolissent le système des encomiendas.

L'échec de l'application des lois au Chiapas

La nouvelle de la parution de ces lois provoque au Nouveau Monde des révoltes. Las Casas est fustigé. Une guerre civile éclate au Pérou, des Espagnols rentrent sur le vieux continent : c’est l’anarchie dans les vice-royautés.

En 1546, ces lois seront abrogées, l’encomienda se trouvant interdite aux curés.

Le prince héritier Philippe, 19 ans, chargé de la régence du royaume en l'absence de son père qui combat les princes protestants du Saint Empire, est entouré d’opposants à Las Casas. Pour qu’il soit moins dangereux ou inquiétant pour les richesses des colonies, on lui propose le riche évêché de Cuzco (actuel Équateur). Il refuse pour cette raison que c’est en opposition avec ses prêches. On lui propose alors, dans le Sud du Mexique, le nouvel évêché de Chiapas dont la capitale est Ciudad Real. Le climat y est dur, la population y est pauvre mais les plantations prospères. Il accepte ce poste pour l’application de « ses » lois nouvelles.

Il rêve d’une république chrétienne par la fondation de monastères et s’entoure de trente-quatre religieux, dominicains et franciscains. La nomination a lieu le 19 décembre 1543 et est consacrée le 21 mars 1544. Le voyage se fait en convoi mais il doit attendre quatre mois avant le départ.

Le 11 juillet 1544 il embarque. Son bateau, le San Salvador, est mal arrimé et mal piloté. À son arrivée au Mexique, il est très mal accueilli et doit se réfugier chez les Franciscains où il apprend la suspension des lois nouvelles. Il prend la route pour le Chiapas. Un navire fait naufrage et neuf missionnaires meurent. Son voyage annonce les difficultés de sa tâche.

Il arrive le 12 mars 1545, le dimanche de la Passion. Il demande la libération de tous les esclaves, en vain. Il désigne un seul confesseur, le Doyen Perera et menace d’excommunier les colons, ce qui les effraie. Mais le doyen absout les colons et se fait excommunier par Las Casas. Les colons, fous de rage, envahissent l’évêché et l’évêque manque de mourir. Il est obligé de fuir en « terre de guerre » qui a été convertie et qui est devenue la vraie paix ou « Vera Paz ». L’hostilité dont il est victime au Nouveau Monde l’oblige à retourner en Espagne dès 1547 après avoir appris le revirement de l’Empereur sur les lois nouvelles.

Toutes les lois nouvelles ne resteront pas pour autant lettre morte, les tribus des indigènes restent réglementées et l’encomienda tend à disparaître.

La controverse de Valladolid

En 1547, Las Casas rentre définitivement en Espagne, non pas pour sa retraite, mais pour continuer le combat depuis le Vieux Continent. Francisco de Vitoria mort en 1546, Las Casas poursuit sa lutte pour une conquête pacifique par l’évangile sur le modèle de la « Vera Paz ». Il s’installe au couvent dominicain de Valladolid, où il mène une vie de recueillement, de silence, de travail et de prières. Il reste cependant proche de la cour, non loin des maîtres de théologie et des docteurs de Salamanque.

La controverse avec Juan Ginés de Sepúlveda éclate. Ce chanoine de Cordoue, traducteur d’Aristote, a longtemps séjourné à Rome, où il s’est fait de nombreux amis. Il se fait avocat des conquistadors dans « Démocrates Alter » ( « Des justes causes de la guerre ») : selon lui, la guerre est juste lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité légitime, faite pour une juste cause et inspirée par une intention pure. Les indigènes sont des idolâtres qui commettent les pires crimes, ils sont de nature inférieure et donc appelés à être soumis à des hommes plus évolués, les Espagnols : « c’est un devoir de libérer les innocents ». Cet ouvrage reçoit l’approbation de l’archevêque de Séville, président du Conseil des Indes, il est bien reçu à la cour, mais se voit refuser « l’imprimatur » par les universités, notamment celle de Salamanque. Las Casas y répond immédiatement en déclarant que la guerre est injuste à partir du moment où elle est un instrument d’oppression.

De 1550 à 1551, Las Casas élabore une défense soutenue des droits des Amérindiens à Valladolid, afin de contrer les arguments avancés par son adversaire de taille, Sepúlveda. À la suite de la célèbre controverse avec Sepúlveda au sujet de la légitimité des guerres de conquête, Bartolomé de las Casas présente ses « Trente propositions très juridiques », un traité de droit chrétien adressé au Conseil des Indes dans lequel il affirme que les guerres au nouveau monde ont été injustes et qu’il faut libérer les esclaves. Il se justifie par le traité de Tordesillas de 1494, où l’autorité du roi se fait par l’accord des chefs de tribu, les caciques.

En 1550, il demande à être déchargé de ses obligations épiscopales et se rend à Séville afin de s'occuper de l'envoi de religieux dominicains. Il est d’abord chargé de recruter des missionnaires franciscains, dominicains ou augustins, ce qui lui permet de circuler à travers les différents couvents. Mais cette tâche ne lui suffit pas : il pense que pour que sa doctrine soit efficace, il lui faut l’enseigner lui-même. Il fait alors publier son « Manuel du confesseur » et, pour que ses missionnaires ne soient pas corrompus au Nouveau Monde, il continue de leur envoyer ses écrits. Toutefois son audience à la cour diminue. Le régent, le Prince Philippe, sous l’influence de son précepteur, l’impérialiste Sepúlveda, se désintéresse de la cause indienne au profit de celle des colons et des fonds substantiels qu’ils rapportent des Indes.

Le sujet du droit chrétien sera abordé à nouveau en 1553 dans le « Tratado Comprobatorio » ou « Traité prouvant l’empire souverain que les rois de Castille possèdent sur les Indes ».

L'historien de la découverte des Amériques

Il a par la suite publié huit travaux à Séville en 1552, dont le plus répandu était le livre intitulé "Brève Relation de la Destruction des Indes".

En 1553, il quitte Séville où il préparait ses missionnaires, et s’en retourne à Valladolid où il se lance dans la rédaction de « l’Histoire des Indes » et « l’Histoire apologétique ». Il veut y rétablir la vérité sur la conquête des Indes, « la colonisation des Indes dont l’unique objet était la conversion des infidèles a totalement sacrifié cette fin spirituelle aux moyens temporels ». Il consulte les archives depuis Christophe Colomb et lui reproche, tout comme à lui-même, l’esclavage des Indiens aussi bien que des Noirs. Son ouvrage va de la découverte en 1492 jusqu’à sa conversion dominicaine en 1522. Il y accumule de nombreux détails sur la conquête et fonde son argumentation sur de nombreuses exagérations[24]. Selon lui, il y avait trois millions et demi d’habitants sur l’île Hispañola en 1492. Il l’achève en 1559 mais interdit sa publication avant 1600, probablement par peur de la censure à cause des conséquences [?] de la « Brevisima ».

- « Et mon intention est qu'elle ne sorte sous aucun prétexte du Collège, excepté pour être imprimée, quand Dieu le jugera bon, et que les originaux demeurent à tout jamais au collège » (BAE, t, CX, p. 540).

Elle restera de fait « interdite de publication » jusqu’au XIXe siècle. Cependant, le manuscrit de l'ouvrage majeur de Las Casas n'est pas resté enfermé au Collège San Grégorio : à l'encontre de la volonté de Las Casas, l'ouvrage fut remis en 1571 au Conseil des Indes. Le président de cet organisme, Juan de Ovando, a confié le manuscrit de Las Casas au chroniqueur et Grand Cosmographe Juan Lopez de Velasco qui le conservera jusqu'en 1597. À cette date l'ouvrage fut remis au secrétaire Juan de Ibarra. Le manuscrit fut ensuite remis au Grand Chroniqueur Antonio de Herrera, récemment nommé à cette charge, dans le but d'écrire l’Histoire des Indes sur Ordre de sa Majesté et du Conseil des Indes. Herrera a utilisé le manuscrit de Las Casas pour écrire une grande partie de son ouvrage. Il donne l'impression d'avoir participé à certains événements alors que le spectateur en fut Las Casas. Herrera a plagié le manuscrit de façon si éhontée que certains auteurs ont pu établir sans mal une liste des chapitres recopiés. On trouve une liste des passages concernés dans l'édition des travaux de Herrera publiée par l'Académie d'Histoire de Madrid en 1934. L’Histoire des Indes sera publiée pour la première fois en castillan à Madrid, en 1875-1876, à l'initiative de Feliciano Ramirez de Arellano, marquis La Fuensanta del Valle, et pour la première fois en français en 2002 à Paris [Cf. bibliographie, œuvres].

Son autre ouvrage, L’Histoire apologétique a pour thèse ces quelques lignes : « ces peuples des Indes égalent et même surpassent beaucoup de nations du monde, réputées policées et raisonnables : ils ne sont inférieurs à aucune ». Il défend donc la cause des Indiens en leur attribuant des vertus que l’on ne trouve pas ailleurs, peut-être même pas dans l’Espagne catholique. Divisée en 267 chapitres, elle traite de sujets divers, et d’une histoire morale de l’humanité. Elle restera interdite, elle aussi, jusqu’au XIXe siècle.

Son « magnum opus », « Une Histoire des Indes », ne fut publié qu'en 1875, plus de trois siècles après sa mort en 1566. Son « Apologética Historia Sumaria », un immense travail sur l'ethnologie et l'anthropologie des Amérindiens, commencé dans le cadre de son « Histoire des Indes », ne fut publiée au complet qu'en 1909[25].

Le critique inlassable des excès des colons

À partir de 1562, alors que Philippe II fait de Madrid sa capitale, Las Casas ne sort plus guère de son couvent. Il prend de plus en plus au sérieux son rôle de protecteur des Indiens et devient de moins en moins conciliant à l'égard des colons. Cependant il reçoit de nombreux courriers et appels de Nouvelle-Espagne, preuve que son combat n’est pas vain. Par exemple, un certain Zorita, ancien officier de justice au Nouveau Monde lui écrit: « Pourquoi les Aztèques sont-ils des barbares ? Si ce sont eux qui me parlent et que je ne comprends pas, je serai pour eux un barbare. »

Malgré ces preuves d’appui, le combat de l’ancien évêque du Chiapas n’est pas fini. Le franciscain Motolinia, de son vrai nom Toribio de Benavente, se vantait en 1532 de deux cent mille baptêmes et estime qu’entre 1524 et 1540 neuf millions d’âmes avaient été sauvées. C’est un des douze premiers missionnaires du Mexique. Il se considère comme choisi par Dieu pour instaurer la paix, pour redonner au catholicisme une nouvelle vigueur face à la religion réformée qui fait des ravages en Europe. Selon Motolinia, « mieux vaut un bien accompli de force qu’un mal perpétré librement. » Il s’oppose par là-même à la doctrine d’évangélisation pacifique de Las Casas.

De plus, le dominicain apprend à regret que les colons du Pérou offrent de l’argent au Prince Philippe pour obtenir la perpétuité des encomiendas. Le Prince va succéder à son père en 1556. Son confesseur, Bartolomé de Carranza ami de Las Casas le tient au courant de toutes les affaires. Par son intermédiaire, il fait parvenir au Prince une « Grande Lettre » où il expose les devoirs du Prince, dictés par Dieu, vis-à-vis des Indes. Il y condamne aussi, une fois de plus, l’esclavage et la condition des indigènes. Philippe II, en arrivant au pouvoir, inaugure une nouvelle politique indienne. Le Conseil des Indes est chargé d’accorder les licences d’imprimer et il suspend l’interdiction des conquêtes nouvelles. Comme Las Casas est moins écouté qu’autrefois, il s’efforce d’agir sur les consciences du Nouveau Monde par l’envoi de missionnaires rattachés à sa cause. C’est désormais un des rares moyens qu’il ait pour continuer son combat. Le Conseil des Indes le considère d’ailleurs comme dangereux à cause justement de l’influence qu’il a sur le monde religieux.

Il continue à critiquer l’actualité du Nouveau Monde, comme les pillages des sanctuaires aztèques et incas par les conquistadores et l’exploitation abusive des mines et de la main-d’œuvre indigène. Il pose la question : « la mainmise des Espagnols sur ces empires est-elle légale ? » et il ajoute : « aucun roi, aucun seigneur, aucun village, aucun particulier de ce monde des Indes, depuis le premier jour de sa découverte jusqu’à aujourd’hui 30 avril 1562 n’a reconnu de façon libre et légitime nos illustres rois... toutes les décisions de ceux-ci sont invalides. » Il argumente ainsi l’illégitimité des vols dont sont victimes les peuples du nouveau monde. Ce traité intitulé « De Thesauris » aboutira à ce que Philippe II retire tous ses fonctionnaires d’outre-mer.

En 1563 se profile son dernier combat. Un frère prêcheur du Pérou nommé De la Vega présente au conseil un mémorial nommé « Douze doutes », où il présente douze cas de conscience sur le comportement des conquistadores au Pérou. Il obtient des mesures de protection qui le laissent sceptique et confie son écrit à différents théologiens dont Las Casas. En janvier 1564 l’évêque rédige sa réponse. C’est une sorte de testament doctrinal où il reprend un à un les douze cas de conscience. Il précise les obligations de restituer, de réparer, et permet aux descendants d’Atahualpa de faire de justes guerres contre les Espagnols et affirme que le roi catholique doit réintégrer l’Inca dans ses fonctions. Il lui proposera de recevoir un enseignement de la foi chrétienne qu’il sera libre ou non de recevoir. S’il l’accepte, il pourra obtenir la reconnaissance de Philippe II comme monarque et protecteur. Il sera aussi libre d’accepter le pardon des injustices dont ont été victimes ses fidèles. Il joint à ce texte une supplique pour Philippe II réclamant une réunion de théologiens pour statuer définitivement sur le cas des Indes, ce qui n’a apparemment pas ému le roi.

Depuis 1560 Las Casas a quitté Valladolid pour suivre la cour à Madrid. Il s’installe au couvent de Notre-Dame d’Atocha où il rédige les Douze doutes, mais aussi un testament, le 17 mars 1564 en présence d’un notaire. Il y résume avec force un combat qui dure depuis plus de cinquante ans et reprend les grands thèmes de sa lutte.

Jusqu’à sa mort en 1566, Las Casas apparaît comme le médiateur privilégié de tous ceux qui, aux Indes occidentales, cherchent à modifier le statut de l’Indien et à arrêter l’extermination. Les attaques dont il fut victime, à la suite de la Légende Noire et de son influence sur la création de lois nouvelles, ne l’ont pas empêché de mener une lutte presque sainte et, selon lui, dictée par Dieu. Il reste l'un des hommes les plus controversés de son temps mais aussi l'un des plus reconnus du nôtre.

Il fut aussi accusé d'avoir demandé et obtenu la mise en esclavage des Noirs à titre de substitution à la liberté des Indiens. Cette requête, dans son esprit, valait exclusivement pour les prisonniers de guerre, dans le combat de l'Espagne contre la Turquie, dans la mesure où celle-ci mettait en esclavage ses propres prisonniers. Lorsqu'il se rendit compte de l'origine africaine, donc vénale, de nombre d'entre eux, il n'eut pas de mots assez forts, dans l'Histoire des Indes, pour la critiquer et exprimer son repentir. Historiquement et géographiquement, cette accusation à l'encontre de Las Casas est un non-sens : l'introduction forcée des Noirs d'Afrique fut pratiquée dans les zones américaines où la population indienne a été exterminée, comme aux Antilles ; dans toutes celles où Las Casas réussit à promouvoir sa politique pro-indienne, on n'importa pas de Noirs d'Afrique[26].

Las Casas défend par ailleurs dans l'Histoire des Indes (livre III, chapitre 129) un couple d'anciens esclaves noirs affranchis par leur maître, Pedro et Isabel de Carmona, dans leur quête de justice à l'audience de « gracia de Dios » en Honduras en 1545. Dès lors, il va défendre les Noirs avec les mêmes arguments que ceux mis en place dans sa longue défense des droits des amérindiens. Il fera aussi la preuve que les Noirs ne sont pas des esclaves de guerres africaines mais qu'ils ont été vendus au mépris des droits de l'homme. Pour cela il fera une enquête à Lisbonne en 1547 après avoir fait naufrage en se rendant en Afrique pour enquêter sur les arrivées des esclaves noirs au Nouveau Monde[27].

Œuvres

Inventaire[27]

Historia de las Indias

- Première édition: 1875-1876, Madrid, Imprimerie de N. Ginesta, 5 vol., Édition du marquis de la Fuensanta del Valle et Don José Sancho Rayôn (édition fondée sur une copie de l'original). Reproduite dans la Colección de documentos inéditos para la Historia de España, t. LXII-LXVI.

Éditions postérieures

- 1877, Mexico, Imprimerie d'Irénée Paz, 2 vol., par José Maria Vigil (réimpression de la première édition), s.d. ; et Madrid, Aguilar, 3 vol. (autre réimpression), avec prologue de Gonzalo de Reparaz, datée de Barcelone, 1927.

- 1951, Mexico, Fondo de Cultura Económica, édition d'Augustin Millares Carlo fondée pour la première fois sur le manuscrit autographe de Las Casas, et prologue de Lewis Ranke.

- 1957, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, t. XCV-XCVI, édition de Juan Pérez de Tudela et Emilio Lopez Oto, également fondée sur le manuscrit autographe, et étude critique préliminaire de Juan Pérez de Tudela.

- 1985 Ediciones del Continente, Alfa y Omega, Santo Domingo.

- 1986, Caracas, Biblithèca Ayacucho.

- 2002, Paris, Éditions du Seuil, 3 volumes. Cette édition française est la première édition moderne complète en français, annotée, de cet ouvrage.

Apologética Historia de las Indias

- 1909, Madrid, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, t. XIII, édition de Manuel Serrano y Sanz (première édition). VIII-704 p. sur Archive.org. Page 1 apparaît un titre Apologética Historia sumaria.

- 1958, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, t. CV-CVI, édition et étude préliminaire de Juan Pérez de Tudela. XXXIV-470 + 472 p.

- 1967, Mexico, UNAM, 2 vol., édition et étude préliminaire d'Edmundo O'Gorman.

De Unico Vocationis Modo

- 1942, Mexico, Fondo de Cultura Económica, introduction de Lewis Ranke, transcription latine d'Agustín Millares Carlo, traduction en espagnol d'Atenógenes Santamarîa (deuxième édition, . Mexico, 1975).

Apologia (Apologie latine contre Sepúlveda)

- 1975, Madrid, Editora Nacional, introduction, traduction espagnole et reproduction en fac-similé de l'original par Angel Losada (contient également l'Apologie latine de Sepúlveda).

Tratados, Cartas y Memoriales

- 1552, Séville, édition princeps, Octavo remedio, brevísima relación (avec un «morceau de lettre» d'un conquistador), Confesionario, Treinta Proposiciones, Tratado de los esclavos, Controversia Las Casas-Sepúlveda, Tratado comprobatorio, Principia Quœdam.

La plupart de ces traités ont eu de nombreuses traductions, souvent incomplètes et désordonnées, au cours des XVIe et XVIIe siècles. Ils ne sont pas mentionnés.

- 1646, Barcelone: les traités sévillans, sauf le Confesionario. .

- 1924, Buenos Aires: reproduction en fac-similé des traités sévillans par Emilio Ravignani.

- 1958, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, t. CX : collection de 55 «opuscules, lettres et mémoires» lascasiens, depuis les premiers mémoires de 1516 jusqu'à la Requête à Pie V de 1566 (contient les traités sévillans, sauf les Principia Quœdam et le Tratado de las Doce Dudas) ;

- 1958, Madrid, CSIC, Los Tesoros del Perú, édition bilingue d'Angel Losada du traité De Thesauris in Peru.

- 1965, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 2 vol. : édition des traités sévillans avec une reproduction en fac-similé de l'édition princeps, prologues de Lewis Ranke et Manuel Giménez Fernández, transcription de Juan Pérez De Tudela et traduction des textes latins par Agustín Millares Carlo et Rafael Moreno.

- 1969, Madrid, CSIC, De Regia Potestate o Derecho de autodeterminación, édition bilingue- de L. Perena, J. M. Pérez Prendes, V. Abril et J. Azcarraga.

- 2011, Paris, Des Indiens que l'on a réduits en esclavage (1552), in Sur les traces du génocide amérindien, Éditions de l'Épervier, 2011.

Brevísima Relación de la destrucción de las Indias

_Brevisima_relaci%C3%B3n_de_la_destrucci%C3%B3n_de_las_Indias.png.webp)

Elle figure dans plusieurs collections de Traités. On trouve aussi plusieurs éditions isolées en espagnol au XIXe et XXe siècle; parmi les plus récentes, on peut citer :

- 1966, Buenos Aires, Editorial Universitaria, prologue de Gregorio Weinberg.

- 1977, Madrid, Fundación Universitaria Española, édition de Manuel Ballesteros Gaibrois.

- 1979, Barcelone, Fontamara, prologue d'Olga Camps.

- 1982, Madrid, Cátedra, édition d'André Saint-Lu.

Reprises et traductions

À partir de 1578 et jusqu'à nos jours, les traductions dans diverses langues ont été très nombreuses. Certaines sont remarquables par les propos anti-espagnols. Il s'agit des traductions hollandaises, françaises, anglaises et allemandes des XVIe et XVIIe siècles.

Il en existe une version monographique publiée à La Havane en 1976 et traduite en français en 1979 : Bartolomé de Las Casas, "Très brève relation de la destruction des Indes", Paris, Maspero-la découverte, 1979, préface de Fernando Retamar.

Las Casas dans la culture populaire

Cinéma et télévision

- La Controverse de Valladolid, téléfilm réalisé en 1992 par Jean-Daniel Verhaeghe, adaptation du roman éponyme de Jean-Claude Carrière ; le rôle de Las Casas est interprété par Jean-Pierre Marielle, Sepúlveda est joué par Jean-Louis Trintignant et le légat du pape par Jean Carmet.

- Même la pluie (2010) d'Icíar Bollaín, avec Carlos Santos dans le rôle de las Casas.

Hommages

.JPG.webp)

- Paroisse civile de Bartolomé de las Casas dans l'État de Zulia au Venezuela.

- Astéroïde (13052) Las Casas.

- Un monument lui est dédié dans sa ville natale (Séville)

- Il est reconnu comme un des fondateurs des droits de l'homme :

« Las Casas nous donne donc l'image d'un authentique cosmopolitisme de la coexistence. « Tous les hommes étant unis et liés entre eux par fraternité et parenté naturelle, par conséquent ils se retrouvent et se reconnaissent, comme si tous ensemble ils étaient à se contempler » (prologue de l'Histoire des Indes). C'est ainsi que l'universalisme anthropologique de Las Casas fonde enfin le plus élevé des droits politiques : celui d'être un homme[28]. »

— José Antonio Maravall

Chronologie

- 1523 : création en Espagne du Conseil des Indes

- 1526 : première interdiction de l'esclavage des Amérindiens par Charles Quint;

- 1537 : le pape Paul III condamne toute forme d'esclavage présente et à venir, toute mise en doute de la pleine humanité des Amérindiens et toute atteinte à leurs droits à la liberté et à la propriété (2 juin 1537 (Veritas ipsa) et le 9 juin 1537 (Sublimis Deus) )

- 1539 : écriture de Brevísima relación de la destrucción de las Indias par Bartolomé de las Casas;

- 1550 : Charles Quint : affranchissement de tous les esclaves des Indes occidentales à la suite de la controverse de Valladolid

- 1552 : Bartolomé de Las Casas publie Très brève relation de la destruction des Indes[23]

- 1570 : Sébastien Ier de Portugal interdit la réduction des Amérindiens à l'esclavage.

- 1575 : le Brésil portugais compte 60 petites sucreries(dont 23 à Pernambouc et 18 à Bahia).

- 1585 : le Brésil portugais compte 130 sucreries(dont 65 à Pernambouc et 45 à Bahia).

Annexes

Articles connexes

- Controverse de Valladolid

- Actes de génocide en Amérique

- Missions catholiques aux XVIe et XVIIe siècles

- Chronologie de l'esclavage

- Pedro Fernandes de Queirós

- Felipe Guamán Poma de Ayala

- frère Martín de Murúa (1525c-1618c), Historia general del Piru,

- Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), Comentarios Reales de los Incas,

- Taki Unquy, mouvement quechua (1564-1572),

Sources primaires

- L'anticolonialisme européen de Las Casas à Karl Marx, textes choisis et présentés par Marcel Merle,(professeur de droit à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris), Paris, Armand Colin, 1969 (collection U).

- La controverse entre Las Casas et Sepúlveda [introduit, traduit et annoté par Nestor Capdevila], Vrin, 2007.

- Bartolomé de las Casas :

- Œuvres de Don Barthelemy de Las Casas, évêque de Chiapas, défenseur de la liberté des naturels de l'Amérique, précédées de sa vie, et accompagnées d'additions, de notes historiques, développements, etc., avec portrait par Juan Antonio Llorente, auteur de L'histoire critique de l'inquisition d'Espagne, Paris A. Emery, 1822, 2 volumes (rare).

- Obras escogidas de… V. Opúsculos, Cartas y Memoriales edición por Juan Pérez de Tudela Bueso, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles (BAE), 110, 1958.

- (es) Bartolomé de las Casas (préf. Consuelo Varela), Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Madrid, Castalia, coll. « Clásicos Castalia », (1re éd. 1552), 186 p. (ISBN 84-7039-833-4)

- Très brève relation de la destruction des Indes, Paris, librairie Maspero, 1979 ; La Découverte/ Maspero 1983, préface de Roberto Fernando Retamar (9 juin 1976), traduit de l'espagnol par Fanchita Gonzalez Battle.

- Obras Completas. 11.2. Doce Duas. Edición de J. B. Lassegue, O. P. Estudio preliminar, índices y bibliografía de J. Denglos, Madrid, Alianza Editorial, 1992.

- Histoire des Indes / Bartolomé de las Casas ; (trad. de l'espagnol par Jean-Pierre Clément et Jean-Marie Saint-Lu, d'après "Historia de las Indias", Caracas, 1986); 3 vol. (1076, 362, 886 p.) : cartes, couv. ill. ; 22 cm; Paris : Éd. du Seuil, 2002; (Bibliogr. vol. 3, p. 837-849. Index à la fin de chaque vol.); (ISBN 2-02-052539-9) (éd. complète). - (ISBN 2-02-020465-7) (vol. 1) (br.) - (ISBN 2-02-052537-2) (vol. 2) (br.). - (ISBN 2-02-052538-0) (vol. 3)- Notice BNF n° : FRBNF38895118. L'introduction d'André Saint-Lu(vol.1) qui comporte 47 pages est un historique de l'Histoire et de la vie de las Casas. Cette édition française est la première édition moderne complète en français de cet ouvrage.

- La Destruction des Indes. Préface d'Alain Milhou, traduction de Jacques de Miggrode, gravures de Théodore de Bry et analyse iconographique de Jean-Paul Duviols, Chandeigne, 1995, nouvelle édition 2013.

En français

- José A. Maravall, « Bartolomé de las Casas, deux principes inaliénables : la liberté et le droit d'être un homme », Le Courrier, Mensuel publié par l'UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Éducation,la Science et la Culture, vol. 28e année, , p. 11 à 13, 32 (lire en ligne, consulté le )

- Marcel Brion, Bartolomé de Las Casas, Père des Indiens, Plon, 1928.

- Marcel Bataillon et André Saint-Lu, Las Casas et la défense des Indiens, Paris, Julliard, 1971, 285 pages.

- André Saint Lu, Estudios sobre Fray Bartolomé de las Casas, Séville, Universidad de Sevilla, 1974. (ISBN 8485057252).

- André Saint Lu, Las Casas, indigéniste ; études sur la vie du défenseur des Indiens, L'Harmattan, 2000.

- Philippe-Ignace André-Vincent O.P. (1911-1986), préface d'André Saint-Lu, Bartolomé de las Casas, prophète du Nouveau Monde, Paris, Tallandier, 1980, (ISBN 2235008542).

- Francis Orhant, Bartolomé de Las Casas : de la colonisation à la défense des Indiens, Paris, Éditions ouvrières, 1991.

- Marianne Mahn-Lot, Bartolomé de Las Casas, une théologie pour le Nouveau Monde, Desclée de Brouwer, 1991, coll. Prophète pour demain.

- Marianne Mahn-Lot, L'Évangile et la Force. Bartolomé de Las Casas, présentation, traduction, choix de textes, éditions du Cerf, 1991 (3e éd.).

- Marianne Mahn-Lot, Bartolomé de Las Casas et le droit des Indiens, Payot, 1995 (nouvelle édition), coll. le regard de l'histoire.

- Charles Gillen, Bartolomé de Las Casas. Une plume à la force d'un glaive, Paris, Éditions du Cerf, coll. « Sagesse chrétienne », 1996.

- Nestor Capdevila, Las Casas, une politique de l'humanité, l'homme et la foi, Paris, Cerf, 1998.

- Nicole Giroud, Une mosaïque de Fr. Bartolomé de Las Casas (1484-1566). Histoire de la réception dans l'histoire, la théologie, la société, l'art et la littérature, Éditions Universitaires Fribourg, 2002.

- Bernard Lavallé, Nathalie Cottrel, Bartolomé de las Casas : entre l'épée et la croix, Payot, 2007.

- Henry Mechoulan, À propos de la notion de barbare chez Las Casas, S.l., s.n., s.a.] (voir informations à BNE).

- Gilles Danroc." Las Casas et la question noire". Mémoire Dominicaine, n°20, 2006. p 281-298.

- Dominicains, théologiens et historiens. Las Casas et les noirs – Les correspondants du P. de Menasce, Colloque en l'honneur du P. Guy Bedouelle, Paris, éditions du Cerf, coll. « Mémoire Dominicaine », 2007.

- Nestor Capdevila, « Las Casas et la tolérance », dans L’invention de la tolérance : Maïmonide, Averroès, Las Casas, Voltaire, Lincoln, Fondation Ostad Elahi (dir), Paris, L'Harmattan, 2008.

A propos de l'Apologie de Las Casas par l'abbé Grégoire

- Henri Grégoire (abbé) : Apologie de Bartolomé de Las Casas, évêque de Chiapas, lue à l'Institut National par le citoyen Grégoire, le 22 floréal an VIII-12 mai 1800. (Les Œuvres de l'abbé Grégoire, sous la direction d'Albert Soboul, 1977, 14 vol., tome VI, Écrits sur les Noirs, Rita Hermon-Belot (dir.), L'Harmattan, 2 vol., 2009, tome 1 : 1789-1808 ; également publiée en 1822 dans les œuvres de don Bartholome de Las Casas 2 vol., tome 2.

- Bernard Plongeron, « Apologie de Barthelemi de Las Casas, Évêque de Chiapas, par le citoyen Grégoire », dans Yves Benot & Marcel Dorigny (dir.)Grégoire et la cause des Noirs (1789-1831), combats et projets, Société française d'Histoire d'Outre-mer, 2000, p. 37-50.

- Jean-Daniel Piquet, « Controverses sur l'apologie de Las Casas lue par l'abbé Grégoire », Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses, tome 82, no 3, juillet-septembre 2002, p. 283-306[29].

- Guy Bedouelle, « Las Casas et la traite des Noirs : une apologie bien intentionnée de l'abbé Grégoire (1802) », Mémoire dominicaine, n° 16, 2002, p. 153-180.

En espagnol

- Fray Antonio de Remesal, O. P. : Historia General de las Indias Occidentales, y particular de la Gobernación de Chiapa y Guatemala, Madrid, 1619.

- Édition moderne : Biblioteca de Autores Españoles (BAE), 1, CLXXV et CLXXXIX, 1966, étude préliminaire de Carmelo Saenz de Santa Maria, S.J.

- Juan Antonio Llorente : " Vida de Las Casas", dans Colección de Obras del venerable obispo de Chiapa Don Bartolomé de las Casas, defensor de la libertad de la América, Paris, 1822. Édition récente de la Vida de Las Casas'(, Barcelone, Fontamara, 1979 (avec la Brevísima Relación).

- Manuel José Quintana : "Fray Bartolomé de las Casas", in Vidas de españoles célebres, t. III, Madrid, 1833, Biblioteca de Autores Españoles, t. XIX.

- Antonio Maria Fabié :Vida y escritos de Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, Madrid, 1879,2 vol. (Cet ouvrage constitue les t. 70 et 71 de la « Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España »).

- Manuel Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas ; 1, Delegado de Cisneros para la deformación de las Indias, II, Capellán de Carlos l, poblador de Cumana, Séville, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1953 et 1960.

- Manuel Giménez Fernández, Breve biografía de Bartolomé de las Casas, Sevilla, Facultad de Filosofa y Letras, 1966.

- Manuel Maria, Martínez, O.P. : Fray Bartolomé de las Casas, Padre de América, Madrid, La Rafa, 1958.

- Ramon Menéndez Pidal : El Padre Las Casas. Su doble personalidad, Madrid, España Calpe, 1963.

En anglais

- Helen Rand Parish, et Henry Wagner : The Life and Writings of Bartolomé de las Casas, Albuquerque, New Mexico Press, 1967.

Liens externes

- (es) Bartolomé de las Casas, Las obras del obispo D. Fray Bartolome de Las Casas o Casaus, obispo que fue de la ciudad real de Chiapa en las Indias, de la orden de Santo Domingo, Barcelone, Pedro Lacavalleria, , 214 p. (lire en ligne)

- Bartolomé de las Casas, Relation des voyages et des découvertes que les Espagnols ont faits dans les Indes occidentales : Avec la relation curieuse des voyages du sieur de Montauban, capitaine des flibustiers, en Guinée l'an 1695, Amsterdam, J. Louis de Lorme, , 51 p. (lire en ligne)

- Bartolomé de las Casas, La découverte des Indes Occidentales, par les Espagnols, et les moyens dont ils se sont servis pour s'en rendre maîtres, Paris, Pierre Debats, , 382 p. (lire en ligne)

- (es) Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Bartolomé de las Casas : biographie, plusieurs fac simile d'ouvrages, dont, en particulier la Historia de las Indias, et diverses illustrations.

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Notes et références

- Sauf indication contraire, l'ouvrage de référence utilisé pour les notes et les remarques est l'édition française de Histoire des Indes de Bartolomé de las Casas, traduite de l'espagnol par Jean-Pierre Clément et Jean-Marie Saint-Lu. Paris, Éd. du Seuil, 2002; 3 volumes en coffret :1 076 pages, 362 pages, 886 pages; (ISBN 2-02-052539-9) (éd. complète).

Principaux passages et chapitres de référence utilisés :

- L'introduction d'André Saint-Lu dans le volume 1 ; elle comporte 47 pages. C'est un historique détaillé de l'Histoire des Indes et de la vie de Las Casas.

- Vie et œuvre de Bartolome de las Casas, par André Saint-Lu, dans le volume 3, p. 817 à 826.

- Bibliographie abrégée des œuvres de las Casas, vol. 3, p. 838-839.

- Date sujette à controverse, mais retenue par les historiens récents. Voir infra.

- À l'église du couvent de San Pablo de Séville (selon Herminio de Paz Castaño, dans Causa de beatificación del siervo de Dios Fray Bartolomé de las Casas, in Conferencia Interprovincial Dominicana de América Latina y El Caribe : Actas del XV Encuentro, CIDALC, p.118.

- Philip H. Pfatteicher, The New Book of Festivals and Commemorations: A Proposed Common Calendar of Saints, Fortress Press, 2008, p.337.

- (en) Helen Brand Parish et Harold E Weidman, S. J., « The Correct Birthdate of Bartolomé de las Casas », Hispanic American Historical Review, vol. 56, no 3, , p. 385–403 (lire en ligne)

- René Luneau, « Las Casas (Bartolomé de) Très brève relation de la destruction des Indes. », sur persee.fr, Archives des sciences sociales des religions, 1998, vol. 102, no 1, p. 119-120., (consulté le )

- Pedro Borges, Quién era Bartolomé de las Casas, Rialp, 1990,p.21 et Luis Iglesias Ortega, Bartolomé de las Casas: Cuarenta y cuatro años infinitos, Fundación José Manuel Lara, 2007, p. 23-24 (cités par Miguel Menéndez Méndez, « El trato al Indio y las Leyes Nuevas: Una aproximación a un debate », Tiempo y sociedad, 2009, no 1, p. 34-35).

- « Edgar Morin, Le monde moderne et la question juive », sur Archives de Sciences Sociales des Religions, (consulté le ), « Selon l’auteur, le missionnaire dominicain Las Casas était lui-même un descendant de convertis. Cervantès, lui aussi, aurait été un « post-marrane » »

- Colomb croyait au départ que les Caraîbes (Hispaniola, Cuba, la Jamaïque, Trinidad, etc.) faisaient partie de l'archipel du Japon. Le terme de nouveau monde apparaît (imprimé) en 1503.

- Ou Saint-Domingue, île aujourd'hui occupée par Haïti et la République dominicaine.

- Ce qui équivaut à 1/50e de marc d'or.

- Michael R. Steele, Christianity, the other, and the Holocaust, Greenwood Press, 2003, pp. 62-63.

- Isacio Pérez, Bartolome de las Casas, viajero por dos mundos: Su figura, su biografia sincera, su personalidad, Archivos de historia andina, 1998, Introduction

- Histoire des Indes, Paris, 2002, livre III, page 818.

- Le traité définit un méridien comme ligne de partage. Ce méridien passe à travers l'actuel Brésil, découvert en 1500 par Cabral. Tout ce qui est à l'ouest de ce méridien revient à la Castille.

- Son beau-fils Philippe le Beau étant mort en 1506 et sa fille, l'héritière directe, Jeanne, étant considérée comme incapable. Celle-ci vit jusqu'en 1555 ; la titulature la cite encore sous le règne de son fils, qui se considère comme roi consort : « Doña Juana et Don Carlos, son fils, reine et roi de Castille, de Léon, d'Aragon, etc. »

- Charles de Habsbourg (1500-1558) devient souverain des Pays-Bas en 1515, roi de Castille et roi d'Aragon en 1516 (Charles Ier), chef de la maison de Habsbourg en 1519 et est élu empereur en 1520 sous le nom de Charles V, ou Charles Quint, nom retenu par l'historiographie française.

- Charles Quint est né à Gand et a vécu jusqu'en 1516 à la cour de Marguerite d'Autriche aux Pays-Bas, à Bruxelles ou à Malines. Les Pays-Bas des Habsbourg, issus des Pays-Bas bourguignons, s'étendent de la Frise à l'Artois.

- Isacio Perez Fernandez, 1991, "Bartolome de las Casas: Contra los negros? : revision de una leyenda".

- Bernard Lavallé, Bartolomé de las Casas : entre l'épée et la croix, Paris, Payot, , p.70-77

- Bernard Lavallée, Bartolomé de Las Casas. Entre l’épée et la croix, Paris, Payot, , p.82-94

- Lettre d'admonition au Conseil des Indes

- "Histoire des Indes", version française, Paris, 2002, livre III, p. 820

- « Le miroir de la cruelle et horrible tyrannie espagnole perpétrée aux Pays-Bas par le tyran duc d'Albe et autres commandants du roi Philippe II », sur World Digital Library, (consulté le )

- (es) Bartolomé de las Casas (préf. Consuelo Varela), Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Madrid, Castalia, coll. « Clásicos Castalia », (1re éd. 1552), 186 p. (ISBN 84-7039-833-4), p. 36-37

- Defending human rights (1): Bartolome de Las Casas, 800 years of Dominican books

- voir les annexes du livre de Philippe André Vincent, Bartholomé de Las Casas prophète du Nouveau-Monde, Paris, Tallandier, 1980

- Source principale: « Histoire des Indes » ; édition française, 2002. Bibliographie Livre III, pages 837-849, (extrait) et catalogue des grandes bibliothèques nationales

- Maravall 1975

- Il s'agit des commentaires par trois auteurs, du texte de l'abbé Grégoire réimprimé en 1822 dans le tome 2 des œuvres de Las Casas : Don Gregorio Funes, Don Servando Mier, Juan Antonio Llorente.