Francisco de Paula Sanz

Francisco de Paula Sanz (Malaga, 1745 - Potosí, 1810) était un haut fonctionnaire espagnol qui exerça ses fonctions dans la vice-royauté du Río de la Plata à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle.

D’abord affecté à Buenos Aires, comme directeur des douanes, puis comme gouverneur-intendant de Buenos Aires (auquel titre il fit prendre une série de mesures à tendance progressiste), il remplit ensuite, à partir de 1788, un mandat à Potosí, dans le Haut-Pérou, où il tenta, mais en vain, de redynamiser l’activité des mines d’argent de Potosí, alors en rapide déclin, par une réorganisation des structures d’exploitation et par l’introduction de techniques nouvelles.

Sa fidélité au roi le porta à s’opposer en 1809 aux mouvements indépendantistes surgis dans le Haut-Pérou et à apporter son concours à leur répression par les troupes royalistes, mais sans prendre part directement aux aspects les plus féroces de ladite répression. Néanmoins, après qu’il eut également refusé en 1810 de faire allégeance au nouveau gouvernement issu de la révolution de Mai, il fut appréhendé par Castelli et les siens et condamné à mort.

Biographie

Francisco de Paula Sanz y Espinosa de los Monteros Martínez y Soler[1] naquit, selon la plupart des auteurs, sur la foi du document Expediente de pruebas del caballero de la orden de Carlos III, en Espagne, plus précisément dans la ville de Malaga, et fut baptisé le dans la paroisse des Saints-Martyrs de cette même ville[2].

Dans le document d’enquête susmentionné, il est indiqué qu’il était fils de José Sanz, lui-même fils de Lorenzo Sanz et Josefa Martínez, originaire d'Orihuela, et de María Manuela Espinosa de los Monteros, fille de Tomás Espinosa de los Monteros et de María Manuela Soler, originaire d’Alicante, quoiqu’une bonne partie de la bibliographie le signale comme le fils naturel de Charles III d'Espagne et d’une princesse napolitaine.

Le , Sanz fut nommé directeur de la Renta del Tabaco, office de taxation du tabac, da la Vice-royauté du Río de la Plata, sur décision de son protecteur José de Gálvez, ministre des Indes.

Directeur de la Renta del Tabaco (1777-1783)

Le furent rédigées dans le palais du Pardo les instructions générales et particulières de la mission de Sanz, comprenant des indications relatives à la mise en place d'offices du tabac là où ils avaient jusque-là fait défaut, et à la gestion de ceux déjà existants, ainsi que des références à la réglementation qu’il aurait à observer dans les provinces américaines.

En , l’expédition appelée del tabaco, consistant en les deux frégates Carmen et Aurora, appareilla du port de Cadix à destination de la ville de Buenos Aires, avec escale à Montevideo. Sanz y côtoya entre autres l’officier contrôleur des comptes Antonio Marín, le Fidèle Interventeur de l’administration de Buenos Aires, Rufino de Cárdenas, l’administrateur de Montevideo José Álvarez de Toledo, tous en compagnie de leurs familles.

Après avoir pris connaissance de la situation dans la capitale du Río de la Plata, il entreprit le 21 janvier 1779 un premier voyage dans les provinces du Litoral, visitant toutes les localités de quelque importance dans les provinces de Santa Fe (Rosario, Coronda, la ville de Santa Fe), rejoignant ensuite Bajada del Paraná, Corrientes, Asuncion et les villages des Missions, pour enfin regagner Buenos Aires, six mois après son départ.

Peu de temps plus tard, le , accompagné des secrétaires Diego Siochan y Mayorga et Francisco de Paula Saubidet, et escorté de quatre soldats et d’un chef de dragons, il entama une deuxième tournée, qui l’emmena dans les provinces qui lui restaient encore à parcourir. En un an et demi, il visita Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, les provinces de La Rioja et de Mendoza, franchit la cordillère des Andes et visita Santiago du Chili, Valparaíso et Arica, se rendant ensuite dans les provinces du Haut-Pérou et à Santa Cruz de la Sierra, puis, après un nouveau passage par Córdoba, fut de retour à Buenos Aires le . Par le moyen de ces voyages, il acquit une connaissance directe des provinces du Río de la Plata que fort peu d’agents de la Couronne possédaient[3].

Son travail efficace à la direction de la Renta del Tabaco lui valut le , plus par son mérite propre que par influence, la distinction de Chevalier surnuméraire de l’Ordre royal de Charles III.

Gouverneur-intendant de Buenos Aires (1783-1788)

Le , Francisco de Paula Sanz prêta serment comme Intendant de l’Armée et des Finances royales de la Vice-royauté, et le de la même année fut reconnu par le Cabildo de Buenos Aires surintendant ou gouverneur-intendant de Buenos Aires.

Il eut d’excellents rapports avec le vice-roi Juan José de Vértiz y Salcedo, et les mesures progressistes communément attribuées à celui-ci furent pour une bonne part conçues, impulsées et mises en œuvre par Sanz. Tant le pavage des rues et le nivellement de la Plaza Mayor, que la réglementation des façades des maisons, l’éclairage public, l’assainissement des bas-fonds de la ville, l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable et en vivres, entre autres problèmes urbains, furent pour Sanz sujets d’étude et objets d’amélioration, il est vrai avec le plein appui du vice-roi. C’est lui également qui fit en sorte que les douanes de Buenos Aires pussent bénéficier d’un édifice approprié à leur fonction et qui fut à l’origine de la création du Consulat de commerce de Buenos Aires.

En 1784, à la suite de la demande faite par le roi d’un rapport sur l’état des réductions de guaranís, Sanz requit auprès du gouvernorat des Missions guaranís tous éléments utiles pour établir le rapport sollicité, qu’il fit parvenir à Charles III dès cette même année. Faisant preuve de zèle, il ordonna et adjoignit à son rapport un recensement complet des biens des villages guaranís, ainsi qu’une carte des sites et de leur juridiction.

En mars 1784, Nicolás del Campo y Rodríguez de Salamanca, marquis de Loreto, accéda à la fonction de vice-roi. L’activité de Sanz put se poursuivre, mais les rapports avec le nouveau gouvernant furent conflictuels.

Le 17 septembre 1785, il rédigea le Reglamento Interno que ha de observarse por la ciudad de Buenos Ayres y la Junta Municipal de Propios y Arbitrios de ella, en el gobierno y administración de estos ramos y en el pago de los salarios y gastos que ha de satisfacer de sus caudales ('Règlement interne qui devra être observé par la ville de Buenos Ayres et par le Commission municipale des Propriétes et Impôts de celle-ci, lors de la gestion et de l’administration de ces branches et lors du paiement des salaires et dépenses dont elle devra s’acquitter au moyen des revenus qu’elle en tire'), lequel lui valut une appréciation favorable de la part du Procureur de la Real Audiencia.

Sanz stimula la pêche sur les côtes patagoniennes (baleine, morue et sardine), et ce fut sur la base de ses rapports favorables que le vice-roi Loreto octroya les permis correspondants.

En 1787, il eut un différend avec le cabildo de Buenos Aires à propos de la durée du mandat de l’alcade de premier vote, que Sanz estimait être, conformément à l’Ordonnance royale sur les Intendances, de deux ans au lieu de un. Le Cabildo, avec l’appui de la Real Audiencia et du vice-roi, obtint finalement la concession royale prévoyant désormais des mandats de un an pour une fonction que le Cabildo jugeait extrêmement lourde.

En 1788, le roi Charles IV d'Espagne monta sur le trône. Les nouvelles autorités disposèrent que la charge de surintendant général de l’intendance de Buenos Aires fût désormais exercée par le vice-roi, par suite de quoi Sanz dut abandonner le poste. Dans le Juicio de Residencia qui fit suite à cette disposition et qui avait été pris par Martín José de Asco y Arostegui, gouverneur élu de la province de Huarochirí, aucune charge n’avait été prévue pour Sanz[4]. De 1784 à 1788, il occupa le poste de frère majeur de la Confrérie de la Charité.

Au cours de son mandat, Sanz s’était distingué par son sens pratique et ardeur progressiste, bien qu’il lui manquât une plus grande liberté d’action pour pouvoir agir selon sa vocation entreprenante[5], en particulier sous le mandat du marquis de Loreto. Cependant, ce fut en accord avec Loreto qu’il avait vigoureusement défendu la salaison et exportation de viande bovine et qu’il stimula l’industrie pelletière dans la province de Salta[3]. En ce qui concerne la répression de la contrebande sur les rives du Río de la Plata, son action fut moins claire et on le suspectait de recevoir des « prêts » de la part des intéressés pour financer son fastueux train de vie[6].

Gouverneur-intendant de Potosí (1788-1810)

Le Jugement de résidence ayant été dissous sans difficultés, il fut nommé cette même année 1788 gouverneur-intendant de Potosí, en remplacement de Juan del Pino Manrique de Lara.

Si beaucoup ont souligné l’appui décidé qu’il apporta tout au long de son mandat aux œuvres de charité et aux maisons de miséricorde, ainsi que les mesures qu’il prit pour favoriser l’activité des missions, c’est toutefois par la question minière et le travail de corvée des Indiens (mita) que sa longue période d’administration à Potosí fut marquée plus particulièrement.

Le travail indigène

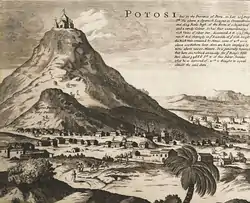

La production d’argent, principale ressource de la ville, avait atteint aux alentours de 1650 son niveau maximal. Après cette date, les gisements commencèrent à s’épuiser, entraînant une baisse lente et constante de la population de Potosí : en 1750, elle s’était réduite à 70 000 habitants, et en 1780, elle n’était plus que de 35 000.

Cependant, l’épuisement de quelques veines principales et l’inondation d’autres n’étaient pas les seules difficultés. Les entreprises minières potosines de l’époque, à la différence des autres centres de production de l’Empire hispano-américain, se caractérisait par une structure tripartite d'exploitation, qui comprenait, d’abord, les propriétaires des ingenios (les infrastructures destinées à transformer le minerai), ensuite les exploitants, et enfin les travailleurs, en général soumis à la mita, c'est-à-dire corvéables.

Tandis que d’un côté le nombre des ingenios existants se maintenait stable, de l’autre la demande pour leur exploitation augmentait constamment. De cette façon, les propriétaires bénéficiaient d’une rente croissante et tendaient à décourager toute innovation, alors que les exploitants pour leur part voyaient leur marge bénéficiaire s’amenuiser sans cesse, n’étaient guère en mesure de réunir du capital pour améliorer leurs procédés techniques et, en eussent–ils été capables, n’auraient eu aucune certitude quant à pouvoir maintenir l’exploitation sur la longue durée, voire à moyen terme.

D’autre part, le mercure, dont il était fait grande consommation, et qui constituait l’un des principaux intrants nécessaires à séparer l’argent d’avec les matières terreuses, était de disponibilité limitée, situation aggravée encore par les restrictions et par la spéculation qui pesaient sur son commerce.

Au bout du compte donc, l’activité minière potosine s’appuyait sur l’exploitation du travail indigène. Toutefois, le réservoir de main-d’œuvre s’était continuellement rétréci dans le cours de ces années, et était, à l’époque de Sanz, retombé à 2 900 personnes, sur un nombre théorique de 4101 migrants, et ceux-là seuls se trouvaient disponibles pour les exploitants (encomenderos) traditionnels.

Sanz, avec l’aide d’exploitants miniers et du docteur Pedro Vicente Cañete, qui avait été conseiller du premier intendant de Potosí, étudia la situation. L’objectif était de définir rapidement une politique tendant à moderniser la structure minière potosine dans un sens plus favorable aux exploitants, à réformer et à revitaliser le système de mita, et à faire adopter des améliorations techniques.

Mettant à profit l’arrivée à Buenos Aires d’une mission technique emmenée par le savant allemand Taddeus von Nordenflicht, laquelle se proposait de se rendre au Pérou, Sanz obtint qu’elle effectuât le restant de son voyage par les terres et passât ainsi par Potosí. Sanz en effet se promettait de se faire conseiller par Nordenflicht, lequel arriva dans la ville en janvier 1789.

Les recommandations que firent alors Nordenflicht et son équipe portaient que, en plus des machines tamiseuses utilisées jusque-là dans les ateliers, il y eût à installer des fourneaux pour calciner le minerai et des barriques tournantes dans lesquelles l’incorporation du mercure dans le minerai serait facilitée et accélérée par la chaleur. La méthode promettait d’augmenter le rendement de 200 %, de baisser la consommation de mercure de 7/8 et celle de sel de 50 %, et d’abréger le temps de traitement de quatre semaines à 24 heures seulement.

Avec ces chiffres en main, Sanz obtint l’appui initial de la majorité des chefs amalgameurs pour le plan de réforme qu’il présenta en , et dont les points principaux prévoyaient de modifier le taux imposé par les propriétaires aux exploitants en fixant une valeur maximale par rapport à la valeur estimée de production ; d’obliger les propriétaires à donner la priorité à l’exploitant antérieur et à lui permettre de mettre en valeur pour de nouvelles périodes leurs équipements afin de favoriser ainsi les programmes d’investissement ; de procéder à une nouvelle répartition de la mita par une augmentation significative de la migration annuelle de 4101 migrants théoriques (2900 réels) à 8000 (175 %) et par une redistribution des travailleurs forcés, qui autoriserait de les assigner également aux mines ; d’engager le creusement de deux nouveaux puits par lesquels pourraient être drainées les veines inondées et qui ouvriraient la voie à la mise en valeur de nouvelles veines encore inexploitées ; et, enfin, de promouvoir la généralisation de la méthode de Von Born (celle recommandée par Nordenflicht) avec l’appui financier de la Couronne.

Le programme de Sanz fut transposé par Cañete en un long projet de loi, le code Carolino, lequel limitait la liberté des propriétaires de mine, plafonnant le taux qu’ils pouvaient désormais exiger des exploitants, et prévoyait une augmentation du nombre d’Indiens corvéables (mitayos) pour pouvoir les mettre à disposition de davantage d’unités de production.

Si le comité des exploitants miniers fut le principal soutien à ce projet de loi, les propriétaires de mines en revanche en furent les principaux opposants et dénoncèrent auprès de la Couronne « le prurit de regarder avec prédilection les exploitants et les nouveaux détenteurs de mine qui ne bénéficient pas de la mita, au détriment des propriétaires anciens et méritants ».

Sanz cependant considérait qu’au bout du compte son modèle profiterait également aux rentiers. À titre d’exemple, le site minier de Laguacayo rapportait en rentes à ses propriétaires, qui étaient parmi les opposants les plus acharnés au nouveau Code minier, 6240 pesos annuels. L’application d’un taux de rente maximum de 9 % aurait pour effet de baisser cette somme à 4140, mais, comme ce taux s’appliquerait à la valeur du site d’exploitation et que celle-ci était en proportion directe des Indiens corvéables employés, la valeur du site augmenterait en même temps qu’augmentait l’assignation de mita, par suite de quoi la rente, sous un taux de 9 %, grimperait à un montant qu’il estimait à 7290 pesos, supérieur à celui en cours.

Ce nonobstant, les propriétaires n’eurent garde de se rendre à ces arguments pour innover. Une commission d’exploitants réunie le devait disqualifier leur attitude en déclarant que « il en est beaucoup qui n’ont jamais touché ni connu la pratique, n’ayant en effet vécu, depuis qu’ils sont nés, que de rentes, c'est-à-dire, s’il est permis de parler ainsi, du travail et de la sueur d’autrui[7].

Cependant, dans l’opposition au projet de nouveau code minier, les intérêts des propriétaires de sites d’exploitation se trouvaient converger avec le plaidoyer humanitaire de Victorián de Villava, procureur de l’Audiencia de Charcas et protecteur des indigènes. Sanz eut une sérieuse et fameuse polémique avec Villava au sujet du travail dans les mines à Potosí. Villava, s’en prenant directement au système de mita, soutenait qu’il ne s’agissait pas d’un service public, et que, lors même qu’il le serait, l’on ne pouvait forcer les indigènes à l’effectuer. Il proclamait que la mita avait réussi à prévaloir parce que « la cause des riches avait toujours de nombreux avocats et celle des malheureux à peine des procureurs ».

Sanz, au contraire, estimait que le travail dans les mines était un service public et que l’Indien, y compris pour son propre bien, avait besoin de coercition. Quoiqu’il n'ait certes pas légitimé les procédés brutaux, il affirmait que les Indiens « n’avaient pas réellement progressé depuis le temps de la conquête et n’étaient pas moins oisifs et stupides que jadis. La réalité de cette paresse une fois admise, le service de la corvée était utile et convenable pour les Indiens, attendu qu’elle les mettait en contact avec la société civilisée et les faisait travailler contre rémunération ».

En dépit des oppositions, et en attendant que la question fût tranchée dans la Péninsule, Sanz tenta de poursuivre son programme, lequel cependant se heurta bientôt à de sérieuses difficultés pratiques. Les coûts de fabrication des mécanismes prévus se révélèrent beaucoup plus élevés que ceux que l’inexpérience des artisans lui avait tout d’abord fait présumer ; pire encore, il fut bientôt clair que lesdits mécanismes ne pourraient se fabriquer pour moins de 10 000 pesos, somme hors de portée de la majorité des producteurs. En raison de l’insuffisance des crédits sollicités par Sanz, seules quatre fabriques purent être construites.

Le deuxième inconvénient résultait de la méthode elle-même. Bien que le prix d’utilisation effectif du mercure eût ainsi baissé d'un tiers et que le temps de traitement en fût sensiblement réduit, le rendement n’augmenta pas selon les prévisions. Malgré les coûts qui furent réduits à 50 %, les lourds investissements nécessaires et la faible ampleur des rendements dégagés éloignèrent les exploitants, de sorte qu'en 1791 ne demeurait plus en service qu’une des quatre fabriques édifiées. Finalement, en 1797, les fonctionnaires de la métropole mirent définitivement au rancart le projet de Code carolin.

Cet échec toutefois ne compromit pas son mandat. En sa qualité de gouverneur de Potosí, il était subordonné au vice-roi, et le marquis de Loreto profita de l’occasion pour entraver son travail. Son mandat cependant prit bientôt fin et il fut remplacé en 1789 par Nicolás de Arredondo, qui pourtant, à plusieurs occasions, avait approuvé la conduite de Sanz. En 1792, sur recommandation d’Arredondo, le monarque octroya à Sanz les honneurs d’un siège au Conseil des Indes.

Sanz entra également en conflit avec le clergé. Les abus que commettait le clergé du Haut-Pérou lors de la perception des prémices, oblations et aumônes donnèrent lieu à ce que les autorités civiles les sanctionnèrent de prélèvements forcés et à ce que Sanz, mû aussi par l’opposition du clergé à sa politique visant à étendre la mita à Chayanta, proposa en 1796 plusieurs manières de les abolir.

En mai 1797, il fut frappé d’une attaque au cerveau qui le mena à la lisière de la mort. Il attribua son salut à deux saignées opportunément pratiquées par ses médecins. Après s’être laissé remplacer pour passer une période de convalescence à La Paz, il revint à Potosí afin de reprendre son mandat.

Soulèvements de 1809

Sanz fut témoin et acteur de la répression qui s’abattit sur la révolution de Chuquisaca du , ainsi que sur le mouvement révolutionnaire qui avait abouti à la mise en place de la Junta Tuitiva (de son nom complet Junta Tuitiva de los Derechos del Rey y del Pueblo, soit Junte de défense des droits du roi et du peuple) à La Paz en juillet de cette même année.

Son implication dans les événements commença le , lorsque, face aux troubles publics, le président de Charcas (ou Chuquisaca, anciens noms de Sucre) Ramón García de León y Pizarro lui donna l’ordre de mobiliser ses troupes vers Chuquisaca. Le 25, García de León y Pizarro fut destitué par les révolutionnaires, et Sanz, voulant se porter à son secours, marcha sur Chuquisaca avec ses troupes, tandis que le révolutionnaire Álvarez de Arenales de son côté organisait la défense en formant les milices de Chuquisaca et Yamparáez, avec neuf compagnies d’infanterie organisées par les soins de leurs propres membres. L’Audiencia de Charcas toutefois ordonna à Paula Sanz de se replier avec ses troupes et celui-ci obtempéra. Le vice-roi du Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, mis au courant, approuva les actions de l’Audiencia.

Cependant, voyant que la situation se radicalisait, Sanz agit avec rapidité et décision : il résolut d’ignorer le gouvernement de l’Audiencia de Charcas, cantonna préventivement le bataillon de milices commandé par le colonel Indalecio González de Socasa, et sépara les officiers américains (c'est-à-dire nés sur le sol américain) d’avec le reste de la garde civique. Comme les chefs du bataillon d’Azogeros se manifestèrent en faveur des événements survenus à Chuquisaca, Sanz ordonna de mettre également aux arrêts le colonel Pedro Antonio Ascárate et le lieutenant-colonel Diego de Barrenechea. Il fit arrêter en outre le sous-lieutenant Joaquín de la Quintana, le vérificateur-expert de banque Salvador Matos, quatre frères du nom de famille Nogales, et le tabellion Toro, parmi d’autres citoyens.

Il sollicita par ailleurs l’aide du vice-roi du Pérou, José Fernando de Abascal y Sousa, et également du cacique aymara de Chayanta, Martín Herrera Chairari, réputé pour sa cruauté, mais Manuel Asencio Padilla, avec ses guerrilleros recrutés à Tomina et à Chayanta, attaqua Chairari, l’empêchant d’approvisionner en vivres et fourrage les troupes de Paula Sanz. Chairari du reste fut décapité par des Indiens aymara qui mirent à profit les circonstances pour se libérer de son joug [8].

Le 9 juillet, Sanz reçut une communication du vice-roi lui ordonnant de « réunir une force compétente à Potosí à l’effet de maintenir la tranquillité publique et le respect aux autorités », et lui enjoignant d’autre part d’obéir à l’Audiencia pour autant que cela ne contrariât pas le gouvernement supérieur.

Ce nonobstant, le éclata à La Paz un mouvement plus radicalisé. Le , José Manuel de Goyeneche se mit en marche vers Campamento de Zepita, tandis que Sanz faisait faire mouvement à ses troupes vers Chuquisaca et que Cisneros envoyait depuis Buenos Aires un contingent de près d’un millier de soldats, placés sous le commandement du nouveau président de l’Audiencia de Charcas, le général Vicente Nieto, et du sous-inspecteur général Bernardo Lecocq.

Abascal, bien que n’ayant pas La Paz sous sa juridiction, mais redoutant que le mouvement révolutionnaire, qui touchait à ses frontières, ne se propageât aux provinces de Puno, Arequipa et Cuzco, où l’on avait de surcroît conservé le souvenir du soulèvement de Túpac Amaru II, résolut de ne pas attendre la requête officielle de Buenos Aires et de s’atteler aussitôt à lever une armée afin de réprimer la rébellion. À cet effet, il nomma général en chef de l’armée expéditionnaire le président de la Real Audiencia de Cuzco, Goyeneche, ordonnant au colonel Juan Ramírez, gouverneur de Puno, de se mettre à ses ordres avec les troupes sous son commandement, et prenant la même disposition pour celles d’Arequipa. Tandis qu’il organisait la mobilisation, il ordonna à Goyeneche, pour régulariser formellement ce qui était en fait l’invasion d’une autre juridiction sans aucune habilitation pour ce faire, d’offrir ses troupes au nouveau vice-roi du Río de la Plata Baltasar Hidalgo de Cisneros, lequel les accepta le 21 septembre.

Sanz passa au second plan dans les événements ultérieurs, qui conduiront à la démission de l’Audiencia de Charcas, à la chute violente de la Junte provisoire et à la consécutive brutale répression des révolutionnaires, dirigée par Goyeneche ; néanmoins, pour avoir donné leur appui et leur assentiment à cette réaction répressive, tant Nieto que Sanz gardèrent leur nom associé à ces événements et devaient bientôt en subir les conséquences.

Révolution de Mai

Après que fut connue à Buenos Aires la nouvelle de la répression à Charcas, la réaction en fut une de profonde réprobation :

« Tant le vice-roi Cisneros que Nieto ont agi avec imprudence en abandonnant ces possessions aux machinations de Goyeneche et d’Abascal, manquant à l’esprit sourcilleux qui eût dû les animer à la suite de l’invasion du territoire sous leur autorité et en raison des soupçons, avérés déjà, de la fourberie du premier cité ; puis, à la mi-mars, sa criminelle et insane pacification, au prix du sang, avec le procès et la sentence du au , s’était faite réalité, que seul un scélérat pouvait vouloir imiter, et tout cela fut approuvé par le vice-roi Cisneros ; comme une violation barbare et sans motivation... cela bouleverse toutes les consciences. »

— Domingo Matheu, Autobiografía, remarque 129, dans Biblioteca de Mayo, p. 2286/7.

Manuel Moreno affirma semblablement que « pareils actes de barbarie rendirent odieuse l’autorité de Cisneros et ne tardèrent pas à muer en mépris la froideur des habitants envers un dirigeant sans appui. Les événements malheureux de la métropole vinrent précipiter la conclusion de cette scène »[9]. En effet, lorsque fut connue la chute de Séville et la dissolution de la Junte centrale, Cisneros fut suspendu de ses fonctions lors du cabildo ouvert du et, après une commission exécutive (junte) de courte durée, présidée par le ci-devant vice-roi, fut formée une nouvelle junte, la première à être présidée par un Américain.

Par courrier arrivé à Chuquisaca le , Nieto et Sanz apprirent la destitution de Cisneros, et se mirent alors aux ordres du vice-roi du Pérou, qualifièrent Buenos Aires de séditieuse et sollicitèrent de l’aide. Le 26 au matin, les troupes des régiments de Patriciens et d’Arribeños de Buenos Aires furent désarmées et leurs effectifs quintadas, c'est-à-dire que l’on choisit parmi eux un sur cinq au hasard[10] et que ceux qui avaient tiré le numéro fatidique, soit entre cinquante et soixante hommes, furent conduits menottes aux poignets à Potosí ; de là, Sanz les expédia à travailler dans la mine sous la montagne de Potosí, où un tiers d’entre eux mourut en moins de trois mois[11].

Avec ses troupes et quatre compagnies de Potosi sous les ordres du colonel Gonzalez Socasa, Nieto se rendit à Santiago de Cotagaita, qu’il fortifia en attendant des renforts, dans le but de poursuivre ensuite ses opérations en direction de « Santa Fe, qui doit être une de mes principales visées », et de faire mouvement ensuite vers Buenos Aires « afin qu’elle (la ville de Buenos Aires) revienne à ses devoirs, sans oublier le châtiment aux auteurs de tant de maux : je tiens par-devers moi plusieurs directives de la junte révolutionnaire auxquelles je n’ai point voulu donner bonne suite, parce que j’attends d’avoir la satisfaction de les faire manger en d’égales proportions aux sales et vils insurgés qui me les ont transmises… »[12].

Entre-temps cependant, l’armée du Nord ou armée du Pérou, avait mis sur pied sa Première expédition auxiliaire dans le Haut-Pérou et faisait route avec célérité. Dès que cette avance de l’armée patriote fut connue, de nouveaux mouvements commencèrent à éclater, proclamant leur adhésion à la Junte de Buenos Aires. Le se produisit la révolution de Cochabamba, le , une junte fut constituée dans la ville de Santa Cruz de la Sierra, le , ce fut au tour de Oruro de se prononcer en faveur de la révolution, et le , à la suite de la victoire des rebelles dans la bataille d’Aroma, le cercle se refermait sur l’arrière-garde royaliste.

Après avoir tout d’abord subi un revers face aux positions fortifiées royalistes lors de la bataille de Cotagaita, le , les forces patriotes remportèrent leur première victoire dans la bataille de Suipacha. Ayant appris la nouvelle de la défaite, Nieto démantela les fortifications à Cotagaita, puis tenta, en compagnie du curé de Tupiza et de quelques officiers, de prendre la fuite, mais fut capturé à Lípez par une troupe partie à sa recherche et composée justement de soldats issus des compagnies de patriciens que Nieto avait envoyé travailler dans les galeries de mine de Potosí quatre mois auparavant.

Sanz retarda son départ de Potosí. Le parvint à la ville une directive de Juan José Castelli, membre titulaire de la Junte de Buenos Aires, annonçant son imminente arrivée et ordonnant au cabildo de mettre aux arrêts le gouverneur. La nouvelle fit rapidement le tour de la ville de Potosí et le peuple ameuté réclama la tenue d’un cabildo ouvert. Le patriote Manuel Molina s’empara du gouverneur Sanz en plein Cabildo et le maintint prisonnier à son domicile. Vicente Nieto, José de Córdoba y Rojas et Sanz restèrent en détention dans l’hôtel des Monnaies (Casa de la Moneda) de Potosí pendant un mois[13].

Castelli arriva à Potosí quelques jours plus tard. Jugés au quartier-général de Potosí, le , « les susnommés Sanz, Nieto et Córdoba » furent reconnus « coupables de haute trahison, usurpation et perturbation de l’ordre public, y compris avec violence et à main armée, et condamnés à subir la peine de mort ».

Le , à 10 heures du matin, les condamnés furent contraints de s’agenouiller dans le cloître de l’église principale sur la Plaza Mayor, puis fusillés. Sanz, donnant encore signe de vie, reçut une deuxième décharge. Son corps demeura, conjointement avec celui des autres fusillés, exposé à la vue du public durant plusieurs heures, jusqu’à ce qu’il fût réclamé par les moniales du couvent de Carmélites, lesquelles lui accordèrent sépulture dans le temple du couvent.

En dépit des antécédents des suppliciés, l’exécution fut mal considérée par beaucoup, qui jugeaient leur responsabilité limitée et plaçaient le gros de la responsabilité sur Goyeneche : « Rien ne pouvait justifier ni apaiser pareille atroce atteinte, comme celle que fut la mort de sang froid de deux aînés, l’un (Sanz) très illustre et universellement respecté ; l’autre (Nieto) qui par aucun de ses actes n’avait provoqué une si sanglante vengeance, et le sieur Córdoba, personnage de haut rang de par sa famille dans la Péninsule, qui pas davantage, par aucun élément de conduite, ne s’était rendu créditeur d’un sort aussi acerbe[14]. »

Castelli fit publier un arrêté le , aux termes duquel étaient déclarés perdus ses emplois, grades, honneurs et biens.

Jugement posthume

Pendant longtemps, Francisco de Paula Sanz a été condamné par l’historiographie sud-américaine en raison de la cruelle répression des mouvements juntistes de 1809 dans le Haut-Pérou, de son opposition au mouvement révolutionnaire de mai 1810 à Buenos Aires et de sa politique à l’égard des indigènes. Cette condamnation, parfois virulente chez des auteurs tels que Vicente Fidel López, était plus mesurée chez d’autres, qui surent apprécier fondamentalement son œuvre administrative ; parmi ces derniers figurait le doyen Gregorio Funes, qui déclara que Sanz « unissait à une âme aimable le talent de la persuasion ; politique et populaire tout à la fois, il s’entendait à rehausser ses vertus sociales par un intérêt illimité et par une bienfaisance universelle grâce auxquels il s’érigea des trônes dans le cœur de tous ».

La découverte de l’original de ses carnets par le père jésuite Guillermo Furlong, aujourd’hui conservé aux Archives générales de la Nation, permit de faire reconnaître ses initiatives progressistes. Luis María Torres estimait que Sanz fut « un des hommes qui le mieux et le plus fortement attachèrent leur nom au progrès de la ville de Buenos Aires », et Furlong revendiqua sa mémoire, le considérant « un homme probe, juste et de bienfaits », venant même à affirmer qu’il le tenait pour « un des hommes les plus extraordinaires qui aient séjourné sur ces terres, par ses vertus privées, son altruisme et sa générosité, par ses initiatives culturelles et par sa fidélité au roi ».

Son altruisme et sa générosité, ainsi que ses immenses capacités administratives, sont à l’heure actuelle généralement reconnues, y compris même sa probité, abstraction faite d’accusations de connivence avec la contrebande. Quant à sa fidélité au roi (si tant est que celle-ci fût un mérite en soi, en regard de la fidélité aux idées, à l’honneur, à la justice ou aux intérêts des territoires qu’il avait charge d’administrer), à l’époque où il vécut, cette fidélité serait à considérer bien plutôt comme fidélité au statu quo et par conséquent d’appui résolu à la cruelle répression des mouvements juntistes qui surgirent en Amérique espagnole, au demeurant de manière similaire à ceux qui se firent jour dans la péninsule Ibérique dès avant l’invasion par les troupes napoléoniennes, et qui seulement après sa mort devaient se déclarer indépendantistes.

Enfin, les études plus récentes sur la structure de l’activité minière à Potosí ont permis de mettre en perspective la question du travail forcé des indigènes et de révéler, lors même que cela ne le décharge en aucune manière de ses responsabilités, le cadre économique et politique dans lequel les mesures préconisées par lui furent adoptées.

Références

- Sanz étant le nom de famille, et Francisco de Paula le prénom, ― point de vue que contestent certains auteurs.

- Quelques auteurs affirment, sans cependant avancer une quelconque preuve documentaire, qu’il vit le jour à Naples, en Italie.

- Brading, David, Miners and Merchants in Bourbon Mexico 1763-1810.

- Exception faite d’une demande particulière formulée par María Josefa Alquizalete, veuve de José Antonio Rodríguez, secrétaire de la Real Hacienda, au sujet de préjudices résultant de ce que celui-ci fut empêché de détenir le secrétariat de la Surintendance.

- Garner, Richard, Silver production and entrepreneurial structure in 18th century, p. 157.

- Brading, David, Miners and Merchants in Bourbon Mexico 1763-1810

- Citation trouvée dans Tandeter, Coacción y mercado, p. 245.

- Levantamiento de Chuquisaca (1809), Emilio Bidondo, Gobierno de Salta

- Manuel Moreno, Vida y memorias de Mariano Moreno, dans Biblioteca de Mayo, p. 1224.

- D’autres sources mentionnent qu’ils furent diezmados, c'est-à-dire décimés. La mesure était de nature préventive et semblable à celle qu’avait adoptée Sanz l’année d’auparavant. Il trouva comme prétexte que dans la soirée du 25 juin les soldats avaient porté des brindes en l’honneur de leurs commandant Cornelio Saavedra après qu’ils eurent appris qu’il présidait la junte de gouvernement, sans savoir si cela était légal ou non.

- Ignacio Núñez, Noticias históricas de la República Argentina, dans Biblioteca de Mayo, p. 404.

- Ignacio Núñez, Noticias históricas de la República Argentina, dans Biblioteca de Mayo, p. 405.

- Historia del General Güemes y de la provincia de Salta, o sea de la Independencia Argentina. Par Bernardo Frías. Publié par les imprimeries de "El Cívico", 1907. Page 159 – 160.

- Dámaso de Uriburu, Memorias 1794-1857, dans Biblioteca de Mayo, p. 646.

Bibliographie

- Eduardo R. Saguier, La economía minera como rubro conflictivo del mundo colonial (Siglos XVII y XVIII), comportant six chapitres, dans : Un Debate Inconcluso en América Latina. Cuatro siglos de lucha en el espacio colonial Peruano y Rioplatense y en la Argentina Moderna y Contemporánea (1600-2000), Tome XII, 1991.

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (es) « Minería de Potosí », San Carlos de Bariloche (Argentine), La enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina, (consulté le ).

.png.webp)