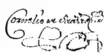

Cornelio Saavedra

Le général Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez (Otuyo, Corregimiento de Potosí (dans l'actuelle Bolivie), Vice-royauté du Pérou, 1759 ― Buenos Aires, Provinces-Unies du Río de la Plata, 1829) était un militaire et homme d’État argentin, qui joua un rôle décisif dans la révolution de Mai (1810), prélude à l’indépendance de l’Argentine. Son ascension politique remonte aux invasions britanniques du Río de la Plata, lorsque, ayant pris la tête du Régiment de Patriciens, corps d’armée criollo formé en 1807 à la suite de cet événement, il devint, de fait, une des figures de premier plan de la politique locale. Amené à présider le premier gouvernement autonome issu de la révolution de Mai, dit Première Junte de gouvernement des Provinces-Unies du Río de la Plata, puis la Junta Grande, gouvernement élargi qui lui succéda, il fut le premier chef d’État de la nation argentine naissante.

| Cornelio Saavedra | ||

| ||

| Fonctions | ||

|---|---|---|

| Président de la Première Junte des Provinces-Unies du Río de la Plata | ||

| – (6 mois et 23 jours) |

||

| Prédécesseur | Francisco Javier de Elío (vice-roi) | |

| Successeur | Domingo Matheu | |

| Chef du Régiment de Patricios | ||

| – | ||

| Successeur | Manuel Belgrano | |

| Biographie | ||

| Nom de naissance | Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez | |

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Otuyo, Vice-royauté du Pérou | |

| Date de décès | ||

| Lieu de décès | Buenos Aires, Provinces-Unies du Río de la Plata | |

| Profession | Militaire | |

| Religion | Catholicisme | |

|

|

||

| ||

Désireux de prendre le commandement de l’armée du Nord (esp. Ejército del Norte) démoralisée, et de diriger en personne les campagnes militaires contre les royalistes, il renonça à sa fonction de président de la Junte au profit de Domingo Matheu. Son départ fut cependant mis à profit par ses opposants, qui s’empressèrent de remplacer la Junta Grande par le Premier Triumvirat, de limoger Saavedra et de lancer des mandats d’arrêt contre lui. Saavedra se tint éloigné de Buenos Aires jusqu’à ce que les charges à son encontre eurent été levées en 1815. Rétabli dans ses titres, il exerça à nouveau de hautes fonctions militaires, mais les événements politiques de 1820 le contraignirent à reprendre le chemin de l’exil. Revenu en Argentine, il passa ses dernières années dans son domaine et mit à profit sa retraite définitive de l’armée pour rédiger ses mémoires.

Débuts en politique

Saavedra naquit au sein d’une famille criollo d’ascendance espagnole, dans le domaine agricole de La Fombera, situé dans le village d’Otuyo, près de l’ancienne ville impériale de Potosí, dans ce qui était alors la Vice-royauté du Pérou, aujourd’hui en république de Bolivie.

Ses parents étaient Santiago Felipe de Saavedra y Palma, originaire de Buenos Aires, et Teresa Rodríguez de Güiraldes, native de Potosí. En 1767, la famille déménagea vers Buenos Aires, où entre 1773 et 1776, Cornelio suivit les cours de philosophie et grammaire latine au Collège Royal Saint-Charles (en esp. Colegio Real de San Carlos, actuel Colegio Nacional Buenos Aires). Quoique très bon élève, il ne put compléter sa scolarité, devant se consacrer à la gestion du domaine familial.

En 1788, il épousa María Francisca Cabrera y Saavedra, sa cousine germaine, qui mourut en 1798. L’année d’auparavant, il avait posé les premiers jalons de sa carrière politique en assumant différentes fonctions administratives au cabildo de Buenos Aires, ville qui venait d’accéder au rang de capitale de la Vice-royauté du Río de la Plata, fondée en 1777. Il fit ses premiers pas en politique en 1797, lorsqu’il fut nommé conseiller municipal (Regidor) du Cabildo, puis en 1801, en se faisant élire alcade de premier vote (Alcalde de primer voto). Cette même année, il convola en secondes noces avec Saturnina Otárola del Rivero, fille du colonel José Antonio Gregorio de Otálora, conseiller au Cabildo de Buenos Aires et un des commerçants les plus fortunés du territoire. En 1805, il se vit confier la charge d'administrateur des grains au sein d’un organe gouvernemental dont la mission était d’assurer l’approvisionnement en blé et autres céréales de la ville.

Le Régiment de Patriciens

Sa vocation militaire devait se faire jour en 1806, à l’occasion de la première des invasions anglaises du Río de la Plata, lors de laquelle il prit part à la reconquête de Buenos Aires. Le nouveau vice-roi Jacques de Liniers, prévoyant une possible contre-attaque anglaise, ordonna de former des bataillons de milices, organisés selon l’arme et la région d’origine. Le plus important en effectifs fut le Corps de Patriciens, composé de volontaires d’infanterie originaires de Buenos Aires, qui réussirent à constituer trois bataillons. Chaque bataillon pouvait élire son propre chef, y compris son commandant, et le Corps de Patriciens élut Saavedra. Ce régiment existe encore aujourd’hui, sous l’appellation de Régiment d’infanterie no 1, et a repris la dénomination historique de Patricios[1]. Les trois bataillons dont se composait le régiment étaient commandés par Esteban Romero, Domingo Urien et Manuel Belgrano, lequel par la suite renoncera à ce commandement au profit de Juan José Viamonte.

Au début de l’année suivante survint une nouvelle attaque anglaise. Cornelio Saavedra fit alors mouvement vers Montevideo, mais, arrivé trop tard, ne put prévenir le siège de la ville. En conséquence, il se borna à saisir tous les équipements défensifs de Colonia del Sacramento et à les transférer à Buenos Aires afin de fortifier cette ville. Peu après se produisit la seconde invasion de Buenos Aires ; l’armée de l’envahisseur comptait 8 000 soldats et 18 canons[2], effectifs de loin supérieurs aux 1 565 hommes, 6 canons et 2 obusiers mis à contribution par les Anglais lors de la première invasion[3]. Dans la foulée d’une victoire initiale dans la bataille de Miserere, un peu en dehors de la ville, l’armée anglaise pénétra dans Buenos Aires deux jours plus tard, le 5 juillet. Elle se heurta toutefois à une ville pleinement préparée à lui résister, à telle enseigne que même les femmes, les enfants et les esclaves prenaient part à la défense[4]. Deux jours après, le général anglais John Whitelocke accepta de se rendre, mettant un terme à l’attaque et retirant de Montevideo les forces anglaises.

Cependant, la résistance victorieuse contre l’occupation avait modifié les rapports entre les différentes catégories d’habitants de Buenos Aires. Jusqu’alors, les criollos, de souche espagnole mais nés sur le continent américain, avaient toujours été écartés de la prise de décision et du débat politiques. À la suite de la création des milices criollas et au fait que la victoire fut dans les deux cas obtenue sans intervention militaire de la métropole, l’on entendait à présent, dans certains secteurs de la société, des voix s’élever pour plaider, à différents degrés, en faveur de changements dans l’ordre social établi et réclamer une présence et une influence criollo plus importantes au sein du gouvernement de la colonie[5]. Saavedra fut une des figures clef de ces aspirations nouvelles, attendu qu’il commandait le régiment le plus nombreux, et que sa position apparaissait donc décisive dans les débats. À partir de 1808, il fit partie du groupe révolutionnaire secret appelé Société des Sept (esp. Sociedad de los Siete), dont les réunions se tenaient dans la savonnerie de Hipólito Vieytes et à la maison de campagne de Rodríguez Peña. Saavedra se distinguait, à l’endroit des moyens à employer pour mener à bien la révolution, par une attitude plus circonspecte et calculatrice, qui contrastait avec l’exaltation de Juan José Castelli ou Mariano Moreno[6].

La mutinerie d’Álzaga

Le 1er janvier 1809, l’alcade de Buenos Aires, Martín de Álzaga, s’empara du Cabildo de la ville, et, dans une tentative de destituer Liniers, prétexta des origines françaises de celui-ci pour l’accuser de comploter avec la France, pays qui avait déclenché l’année précédente une guerre contre l’Espagne. Le mouvement d'Álzaga reçut l’appui du gouverneur de Montevideo, Francisco Javier de Elío, lequel, pour les raisons déjà indiquées, avait récusé la légitimité de Liniers et formé une junte de gouvernement dans cette ville. Son dessein était de déposer le vice-roi et d’obtenir qu’une junte de gouvernement prît la direction des affaires dans la vice-royauté, à l’instar des Juntes qui en Espagne se substituèrent à l’autorité du roi Ferdinand VII, gardé prisonnier par Bonaparte. Les insurgés, après avoir cerné l’actuelle place de Mai et s’être emparés du Cabildo, exigèrent, et réussirent à obtenir, la démission du vice-roi. Mais Saavedra, réagissant promptement, parvint à faire avorter la tentative.

Cette mutinerie, qui n’avait aucune visée indépendantiste, avait été emmenée principalement par des Espagnols péninsulaires[7]. Ses principaux instigateurs furent exilés à Carmen de Patagones, à 900 km de Buenos Aires. Quelques mois plus tard, pour mettre fin aux disputes, la Junte de Séville résolut de remplacer Liniers par Baltasar Hidalgo de Cisneros dans la fonction de vice-roi.

Depuis cette tentative de prise de pouvoir, Saavedra faisait figure d’arbitre de la politique locale. Les révolutionnaires l’approchèrent pour qu’il appuyât leurs mouvements, mais il leur répondait « Compatriotes et messieurs, il n’est pas encore temps ; permettez aux figues de mûrir, et ensuite nous les mangerons ».

Pendant la crise qu’avait provoquée au milieu de 1809 le remplacement du vice-roi Liniers, il entretint quelques contacts avec les carlotistes, c'est-à-dire avec les représentants d'une faction s’efforçant de faire introniser, dans le Río de la Plata, la princesse Charlotte Joaquime de Bourbon comme étape préalable à l’indépendance d’avec l’Espagne. Cependant, l’appui d’Elío et de Liniers au nouveau vice-roi Cisneros lui fit clairement comprendre « qu’il n’était pas temps encore ». De sorte que, hormis une lettre de soutien envoyée à la princesse, qui du reste n’eut aucune conséquence, il s’abstint d’appuyer plus avant le projet politique de celle-ci.

Saavedra jugeait inéluctable la chute de l’Espagne face aux forces de Napoléon Bonaparte, et considérait que le moment le plus propice au déclenchement d'une révolution serait celui où parviendrait la nouvelle de la victoire napoléonienne : « Plusieurs réunions furent tenues, on y parlait avec chaleur de ces projets et l’on était prêt à se bousculer à propos de tout. Pour ma part, j’étais constamment opposé à ces idées. Toute ma résolution, et tout mon conseil, était de leur dire : "Compatriotes et messieurs, ce n’est pas l’heure encore ; (...) permettez aux figues de mûrir, et ensuite nous les mangerons". En vérité, quel était, en ce temps-là, celui qui ne jugeait pas que Napoléon triompherait et réaliserait ses desseins pour l’Espagne ? C’est à cela que moi-même je m’attendais à très brève échéance : l’occasion ou le moment que je croyais idoine pour pousser, dans nos régions, le cri de la liberté. Voilà la figue dont je disais qu’il était utile qu’on attende qu’elle vînt à maturité. »[8]

La révolution de Mai

En mai 1810 arriva la nouvelle que l’Espagne était désormais tout entière sous la domination française, à l’exception de Cadix, où s’était constitué un Conseil de Régence destiné à remplacer la Junte suprême de Séville. Cette nouvelle déclencha le processus révolutionnaire connu sous le nom de révolution de Mai. La direction de ce processus était aux mains d’un groupe secret dont faisaient partie Manuel Belgrano, Juan José Paso, Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña, Mariano Moreno et Hipólito Vieytes, parmi d’autres. Ils avaient besoin de l’appui de Saavedra et des autres chefs militaires pour agir, attendu que, sans eux, ils n’auraient pas été en mesure d’affronter le vice-roi.

Des années plus tard, dans une lettre à Viamonte, Saavedra écrivit : « Il est exact que Peña, Vieytes et d’autres voulaient faire la révolution bien avant cela, c'est-à-dire dès le 1er janvier 1809, et que je m’y opposais, car je considérais que ce n’était pas le moment opportun. Il est exact que eux, et d’autres, y compris Castelli, en avaient parlé avant moi, mais il est vrai également qu’ils se gardaient de l’assumer en public, même lorsque je leur dis de le faire, et que je leur assurai que je ne ferais aucune opposition. Dans leurs clubs, ils traitaient, tiraient des plans et prenaient des dispositions ; mais y aller en personne pour réaliser cela même qu’ils conseillaient ou voulaient, qui donc le faisait ? Vous souvient-il que mes réponses furent toujours : Ce n’est point l’heure, et ce qui se fait à contretemps ne réussit pas [9]? »

Lorsqu’il eut connaissance de la chute de la Junte de Séville, le colonel Viamonte fit appeler d’urgence Saavedra, qui se trouvait alors à la campagne. On lui communiqua la nouvelle et les réactions qu’elle avait suscitées, puis on lui demanda : direz-vous de nouveau qu'il n’est point encore temps ? On lui montra aussi la proclamation que venait de publier Cisneros, tendant à convoquer un cabildo ouvert pour décider de la conduite à tenir. Saavedra la lut, et donna sa fameuse réponse : « Messieurs, non seulement je dis maintenant que c’est le moment, mais encore qu’il n’y pas une seule heure à perdre[10]. »

Le 20 mai, Cisneros manda Saavedra et Martín Rodríguez et exigea d’eux leur appui contre une possible insurrection. Tous deux refusèrent ; Saavedra représenta à Cisneros qu’il devait démissionner, attendu que la Junte de Séville, qui l’avait nommé vice-roi, avait cessé d’exister. Devant cette situation, Cisneros finit par acquiescer à la tenue d’un cabildo ouvert, que Castelli y Rodríguez avaient déjà sollicité de lui le jour précédent.

Le lendemain, une multitude en armes, emmenée par Domingo French et Antonio Beruti, vint occuper la Plaza de Mayo et, sceptique quant à l'intention de Cisneros de permettre réellement un cabildo ouvert, en réclama la tenue. Saavedra cependant, en assurant que le Régiment de Patriciens soutenait leurs revendications, sut amener la foule à se disperser.

Le 22 mai eut lieu un cabildo ouvert, lors duquel eurent le loisir de se manifester diverses opinions portant sur la légitimité et l’autorité du vice-roi (ou sur l’absence de celles-ci), et sur le propos de savoir si le vice-roi devait rester en fonction. Saavedra se tint silencieux pendant la plus grande partie des débats, attendant son tour pour parler. Les orateurs les plus importants furent alors, parmi d’autres, l’évêque Benito Lué y Riega, Juan José Castelli, Ruiz Huidobro, Manuel Genaro Villota, Juan José Paso et Juan Nepomuceno de Sola. Saavedra fut le dernier à prendre la parole, et proposa que la direction des affaires fût déléguée au Cabildo en attendant la formation d’une junte de gouvernement, de la façon et dans la forme que le Cabildo jugera convenables. Il émit expressément l’idée qu’« (...) il n’est point de doute que c’est le peuple qui confère l’autorité ou le commandement ». Au moment du vote, la position de Castelli vint s’allier à la sienne, et leur position conjointe finit par l’emporter par 87 voix[11].

Le Cabildo nomma une junte présidée par Cisneros et comprenant quatre membres, deux Espagnols et deux criollos ― ces derniers étant Castelli et Saavedra. Les membres prêtèrent serment, mais, sous la pression de Belgrano et de son groupe, et face à l’agitation du peuple et des milices, ils démissionnèrent le soir même. La manœuvre de nommer une junte présidée par Cisneros était jugée contraire à la volonté du cabildo ouvert[12].

Le jour suivant, 25 mai, en dépit de la résistance tenace du syndic Julián de Leyva, le Cabildo fut contraint d’accepter une nouvelle liste, établie selon un accord conclu entre les partisans de Saavedra, de Belgrano et d’Álzaga, et dans laquelle chaque partie apportait trois membres. Le gouvernement qui en procéda, appelé Première Junte, mais officiellement dénommé Junte de Gouvernement pour la Réaffirmation des Droits souverains du Roi Ferdinand VII, eut pour président Cornelio Saavedra.

La Première Junte

Le rôle du président en fut un de médiateur, davantage que d’impulseur des politiques révolutionnaires. Ce dernier rôle était dévolu à Juan José Castelli et au secrétaire de gouvernement Mariano Moreno.

Bientôt, Moreno et Saavedra vinrent chacun à incarner les deux principaux camps qui s’opposaient au sein de la Junte à propos des suites à donner à la révolution. Les morénistes aspiraient à opérer des changements profonds dans la société, alors que les saavédristes visaient seulement à permettre aux criollos d’accéder au pouvoir, mais tout en perpétuant l’ancien ordre social de la vice-royauté, de laquelle ils se considéraient les héritiers[13].

Moreno, soucieux de réduire l’influence de Saavedra, entreprit de mettre sur pied un nouveau régiment de milices, dont les officiers seraient dévoués à lui et à son groupe : le Régiment Amérique. Commandé par Domingo French et Antonio Luis Beruti, le nouveau régiment eut pour effet d’affaiblir la position des chefs militaires, parmi lesquels Saavedra.

Peu après la révolution de mai, l'ancien vice-roi Jacques de Liniers organisa, à partir de la ville de Córdoba, une offensive contre-révolutionnaire, qui cependant fut promptement défaite par Francisco Ortiz de Ocampo et Hipólito Vieytes. Ceux-ci toutefois se refusèrent à exécuter Liniers, eu égard au fait qu'Ocampo avait combattu à ses côtés lors des invasions britanniques ; au lieu de cela, ils envoyèrent des prisonniers à tous les chefs de file de Buenos Aires. Cornelio Saavedra, à l’unisson de toute la Junte (à l’exception de Manuel Alberti, qui excipa de sa condition de prêtre), signa l’ordre de les faire tous exécuter à l’arme à feu.

En vue de participer à un banquet militaire en l’honneur de la victoire dans la bataille de Suipacha, le secrétaire Moreno se présenta à la porte de la caserne, mais la sentinelle, ne le reconnaissant pas, ne voulut pas lui livrer passage, ce dont s’offusqua Moreno. Cette même soirée, l’officier Atanasio Duarte, en état d’ébriété avancée, offrit à Saavedra une couronne de sucre, en trinquant au « premier roi et empereur d’Amérique, don Cornelio Saavedra ». Le lendemain, mis au courant de l’incident, Moreno rédigea le Décret de suppression des Honneurs, portant abolition des privilèges réservés au président de la Junte ― privilèges qui avaient autrefois été ceux du vice-roi ―, tandis que l’officier fut châtié, avec l’argument qu’un habitant de Buenos Aires, fût-il ivre ou assoupi, ne doit tenir de propos contre la liberté de son pays. Quoique le décret le dépouillât de ses privilèges, Saavedra le signa sans autre commentaire[14].

Le 27 mai, une circulaire avait été expédiée à l’effet d’inviter les villes de la vice-royauté à envoyer des députés à Buenos Aires afin que ceux-ci se joignissent à la Junte. Vers la fin de l’année, ces députés commencèrent à arriver, mais les saavédristes tentèrent d’obtenir que les provinces envoyassent des représentants proches de leur ligne politique et qu’ils fussent directement incorporés à la Junte, de sorte à mettre le camp moréniste en nette minorité. La manœuvre visait en outre à différer indéfiniment la formation d’une assemblée constituante chargée de rédiger une constitution[15].

Moreno voyait dans les chefs provinciaux un obstacle à l’indépendance. Le 18 décembre, les députés de l’intérieur, les membres de la Junte et le Cabildo, réunis en assemblée conjointe, mirent au vote la question de savoir si les députés des provinces devaient être intégrés dans l’exécutif. Les députés votèrent en faveur de l’intégration ; Saavedra également vota pour, déclarant que « l’intégration n’était pas selon le droit, mais qu’il y consentait dans l’intérêt public »[16]. Paso et Moreno, seuls à voter contre, eurent le dessous. Moreno démissionna et fit en sorte de se voir confier une mission diplomatique en Angleterre. À cette fin, il s’embarqua sur une goélette britannique, mais mourut en haute mer après que le capitaine du navire lui eut administré une dose létale d’un puissant purgatif. Certains historiens, comme Felipe Pigna, soutiennent qu’il s’agit d’un assassinat orchestré par Saavedra[17], tandis que d’autres, comme Félix Luna, considèrent que le seul but de Saavedra était d’éloigner Moreno de Buenos Aires, et que la mort de Moreno était due simplement à une négligence du capitaine[18]. Ayant appris la mort de Moreno survenue en haute mer, Saavedra prononça la phrase : « Il y fallait tant d’eau pour éteindre un tel feu... ».

La Junta Grande

De la réunion des nouveaux députés aux anciens membres naquit la Junta Grande, que Saavedra allait une nouvelle fois présider. Cette nouvelle composition se traduisit par un changement de style de gouvernement : les membres délibéraient soigneusement de chaque mesure et mirent une sourdine au ton extrémiste qui avait prévalu jusque-là.

Après quelques mois de calme relatif, certains députés de l’intérieur s’unirent aux courants morénistes, donnant naissance à la Société patriotique (en esp. Sociedad Patriótica). La dirigeait Bernardo de Monteagudo, idéologiquement proche des morénistes. Ceux-ci projetèrent d’évincer Saavedra et Gregorio Funes par le moyen d’une révolution appuyée par le régiment de French, mais furent dénoncés.

Les partisans de Saavedra se mobilisèrent et, sous la direction de l’avocat Joaquín Campana, répliquèrent les 5 et 6 avril par une grande manifestation des habitants des banlieues de la ville, emmenés par l’alcade Tomás Grigera. À la suite de cette révolution, dite de los orilleros ('banlieusards'), Vieytes, Rodríguez Peña, Miguel de Azcuénaga et Juan Larrea furent contraints de démissionner. À leur place furent intégrés dans la Junte : Joaquín Campana, à titre de secrétaire de gouvernement, Juan Alagón, Atanasio Gutiérrez, Feliciano Antonio Chiclana (qui renonça à la fonction par la suite), et d’autres. Les membres déposés, et avec eux French et Beruti, furent expulsés de la ville.

La totalité du pouvoir passa dès lors aux mains du parti de Saavedra, sans toutefois que cela permît d’améliorer notablement la situation. La Sociedad Patriótica poursuivit ses attaques contre le gouvernement, et les capacités militaires de la Junte commençaient à montrer leurs limites : l’expédition de Belgrano au Paraguay se solda par un désastre ; la ville de Montevideo, qui avait récusé l’autorité de la Junte, entreprit d’attaquer Buenos Aires par le Río de la Plata, parvenant à détruire une flottille patriote ; et au milieu de l’année arriva la nouvelle de la désastreuse défaite dans la bataille de Huaqui, sur le front nord, qui entraîna la perte de tout le Haut-Pérou.

Pour relever le moral de l’armée du Nord, Saavedra décida de se porter à sa tête, mais eut soin, avant de se rendre dans les provinces du nord, de désigner Domingo Matheu président de la Junte. Celui-ci négocia avec Montevideo, et dut affronter de graves conflits intérieurs. Le port de Buenos Aires fut bloqué par les royalistes, lesquels allèrent jusqu’à tenter de pilonner la ville, sans y parvenir.

Chute et persécution

Le départ de Saavedra eut l'effet de revigorer les morénistes, qui réussirent à convaincre le Cabildo de Buenos Aires de la nécessité de mettre en place un exécutif fort. À cette fin fut constitué un nouveau gouvernement de trois membres, connu sous la dénomination de premier triumvirat (esp. Primer Triunvirato), qu’assisterait la Junta Conservadora de los Derechos de Nuestro Amado Fernando VII (litt. Junte de préservation des droits de notre bien-aimé Ferdinand VII), composée des membres de la Junte dissoute. Les juntes provinciales furent supprimées en même temps que la Junta Grande.

Huit jours seulement après son arrivée à Salta, Saavedra reçut avis qu’il avait été écarté de la Junte et qu’il devait se dessaisir du commandement de l’armée au profit de Juan Martín de Pueyrredón. Quelques semaines plus tard, le triumvirat devait dissoudre la Junte, consacrant par là le processus par lequel la totalité du pouvoir allait désormais être assumé par la ville de Buenos Aires.

Le 6 décembre 1811, le Régiment de Patriciens se révolta, déclenchant la mutinerie dite de las Trenzas, et réclama le retour de Saavedra et la démission de Belgrano. La caserne fut cernée ; les Patriciens ne voulant renoncer à leurs revendications, les tentatives de négociation échouèrent. La fronde tourna donc à l’affrontement armé, qui se termina par la défaite des rebelles ; dix d’entre eux furent exécutés, et les autres obligés de servir dans les forces armées pour dix ans.

Le triumvirat ordonna à Saavedra de se rendre à la ville de San Juan, alors gouvernée par Saturnino Sarassa, d’où ensuite il se porta à Mendoza. À plusieurs reprises, des mandats d’arrêt furent émis à son encontre, mais il ne vint jamais à être incarcéré. Lorsque le Directeur suprême des Provinces-Unies du Río de la Plata Gervasio Antonio de Posadas — un des proscrits d’avril 1811 — ordonna son arrestation en juin 1814, il s’enfuit dans la ville chilienne de Coquimbo, puis à Santiago du Chili, en compagnie de son fils Agustín, alors âgé de 10 ans.

L’armée royaliste s’approchant de sa résidence chilienne, Saavedra résolut de retraverser la frontière ; sur sollicitation de son épouse Saturnina Otárola, à laquelle le gouverneur de Cuyo, José de San Martín, voulut bien donner suite favorable, il se vit octroyer l'asile dans la ville de San Juan. En mars de l’année suivante, par ordre du nouveau Directeur Suprême Carlos María de Alvear, il fut emmené sous escorte à Buenos Aires, mais, à la suite de la révolution du 15 avril 1815, le Cabildo le gracia provisoirement et lui restitua ses titres militaires. Le nouveau Directeur Suprême, Ignacio Álvarez Thomas, lui enjoignit de quitter Buenos Aires et d’élire domicile dans la propriété de son frère près de la ville d’Arrecifes, à environ 170 km de la capitale, sous le prétexte de vouloir le soustraire au risque de représailles.

Dernières années

Il fut réhabilité en décembre 1818, par décision d’une commission spéciale créée sur ordre du Directeur Pueyrredón, avec l’accord de l’assemblée constituante de Tucumán. Il lui fut conféré le rang de brigadier général des armées de la Nation, avec rétroactivité à 1811, et ensuite celui de chef d’état-major. L’année suivante, il assuma la fonction de commandant de campagne, ayant son lieu d'affectation à Luján, à 70 km à l’est de Buenos Aires. Sa mission consistait à exercer la police de campagne, à défendre la frontière contre les Indiens et à assister l’armée, occupée à ce moment à envahir la province de Santa Fe. Il réussit à conclure quelques accords de paix avec les Ranquels, lesquels accords se révélèrent cependant peu durables.

En 1820, il appuya, comme ministre de la guerre, l’éphémère gouvernement de Juan Ramón Balcarce, et dut, à la suite de l’échec de celui-ci, s’exiler à Montevideo. Il revint à Buenos Aires au mois d’octobre suivant, puis alla s’établir sur un domaine dans le nord de la province. C’est là qu’il écrivit son autobiographie, intitulée Memoria autógrafa, qu’il dédia à ses fils, et dans laquelle il livra son propre éclairage sur les faits et événements auxquels il lui était advenu de prendre part[19].

En 1822, il prit sa retraite définitive de l’armée, mais proposa à nouveau ses services lors de la guerre de Cisplatine, services qu’en raison de son âge avancé le ministre de la Guerre, Marcos Balcarce, déclina courtoisement.

Cornelio Saavedra mourut à Buenos Aires le 29 mars 1829. Au mois de décembre suivant, le gouverneur Juan José Viamonte fit transporter sa dépouille au cimetière de Recoleta à Buenos Aires. Le décret de Viamonte ordonnant cette translation était ainsi conçu : « Seules les circonstances calamiteuses dans lesquelles se trouvait le pays ont pu faire que le premier commandant des Patriciens, le premier président d’un gouvernement patriotique, a été oublié lors de son décès ; cependant, à présent que ces circonstances ont cessé, ce serait ingratitude de dénier au citoyen si éminent le tribut d’honneur dû à son mérite et à une vie illustrée par tant de vertus, qu’il sut vouer tout entière au service de la patrie[20] ».

Parmi ses descendants se sont signalés son fils Mariano Saavedra, qui fut entre 1862 y 1865 par deux fois gouverneur de la province de Buenos Aires, son petit-fils Cornelio Saavedra Rodríguez, militaire chilien chargé de l’occupation de l’Araucanie, et son arrière-petit-fils Carlos Saavedra Lamas, homme politique, diplomate et juriste argentin, lauréat du prix Nobel de la paix en 1936.

Hommages

En souvenir de Cornelio Saavedra, plusieurs entités administratives en Argentine et en Bolivie portent son nom, notamment : la province de Cornelio Saavedra, dans le département de Potosí, en Bolivie ; le quartier Saavedra à Buenos Aires et la municipalité (partido) de Saavedra, dans la province de Buenos Aires, tous deux en Argentine.

Par ailleurs existe à Buenos Aires un Musée d’Histoire Cornelio de Saavedra, aménagé dans l'ancienne maison de Luis María Saavedra, neveu de Cornelio, et inauguré en 1921, où sont exposés des objets de la vie quotidienne au XIXe siècle en Argentine, tels que vêtements, instruments de musique, armes, vaisselle, cristallerie, etc.

Notes et références

- « Página oficial del Regimiento de Infantería 1 "Patricios" », sur patricios.mil.ar (consulté le )

- (es) Diego Abad de Santillán, Historia Argentina (encyclopédie), Buenos Aires: TEA (Tipográfica Editora Argentina), , « Invasiones Inglesas: Preparación para la conquista de Buenos Aires », p. 366

- Diego Abad de Santillán, Historia Argentina (encyclopédie), Buenos Aires: TEA (Tipográfica Editora Argentina), , « Invasiones Inglesas: Primera invasión inglesa », p. 354

- (es) Diego Abad de Santillán, Historia Argentina (encyclopédie), Buenos Aires: TEA (Tipográfica Editora Argentina), , « Invasiones Inglesas: Segunda Invasión Inglesa », p. 367

- (es) José Luis Romero (historien) et Luis Alberto Romero, Breve historia de la Argentina, vol. Segunda reimpresión, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, , 2005e éd., 43 p. (ISBN 978-950-557-614-2), « Segunda parte: la era colonial »

- (es) Félix Luna, « Los días previos a la Revolución », dans La Nación, Grandes protagonistas de la Historia Argentina - Mariano Moreno, Buenos Aires, Planeta, , 1re éd. (ISBN 950-49-1248-6)

- (es) Félix Luna, Grandes protagonistas de la Historia Argentina : Mariano Moreno, Buenos Aires, Planeta, La Nación, , 1re éd. (ISBN 950-49-1248-6), « Asonada del 1º de enero de 1809 »

- Memoria Autógrafa, Buenos Aires: Eudeba, 1968.

- Roberto Marfany, El pronunciamiento de mayo, Buenos Aires, 1958.

- « Cisneros lui-même, le 18 mai de l’an 1810, annonça au public par sa proclamation, que seuls Cadix et l’île de Léon se trouvaient libres du joug de Napoléon. Je me trouvais ce jour-là dans le village de San Isidro ; don Juan José Viamonte, sergent major qui était de mon corps, m’écrivit disant qu’il fallait que je retournasse sans délai à la ville, car il y avait du nouveau ; c’est, en conséquence, ce que je fis. Lorsque je me présentai à son domicile, j’y trouvai un groupe d’officiers et d’autres habitants, dont le salut consista à me demander : ‘Direz-vous encore que ce n’est pas le moment ? (...)’. Ensuite, ils me mirent entre les mains la proclamation de ce même jour. Après l’avoir lue, je leur dis : ‘Messieurs, je dis maintenant que non seulement c’est le moment, mais encore qu’il n’y a pas une seule heure à perdre’. » - Memoria Autógrafa. Buenos Aires: Eudeba, 1968.

- (es) Diego Abad de Santillán, Historia Argentina (encyclopédie), Buenos Aires: TEA (Tipográfica Editora Argentina), , 409 p., « Las jornadas de Mayo de 1810: Divulgación de las noticias sobre el curso de la invasión francesa a España. »

- (es) Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina, Argentine, Grupo editoral Norma, , 26e éd., 423 p. (ISBN 978-987-545-149-0 et 987-545-149-5), « La Revolución de Mayo », p. 238

- (es) Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina, Argentine, Grupo editoral Norma, , 26e éd., 423 p. (ISBN 978-987-545-149-0 et 987-545-149-5), « Hacía falta tanto fuego: La muerte de Mariano Moreno », p. 322

- (es) Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina, Argentine, Grupo editoral Norma, , 26e éd., 423 p. (ISBN 978-987-545-149-0 et 987-545-149-5), « Hacía falta tanto fuego: La muerte de Mariano Moreno », p. 323, 324

- (es) Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina, Argentine, Grupo editoral Norma, , 26e éd., 423 p. (ISBN 978-987-545-149-0 et 987-545-149-5), « Hacía falta tanto fuego: La muerte de Mariano Moreno », p. 325

- (es) Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina, Argentine, Grupo editoral Norma, , 26e éd., 423 p. (ISBN 978-987-545-149-0 et 987-545-149-5), « Hacía falta tanto fuego: La muerte de Mariano Moreno », p. 327

- (es) Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina, Argentine, Grupo editoral Norma, , 26e éd., 423 p. (ISBN 978-987-545-149-0 et 987-545-149-5), « Hacía falta tanto fuego: La muerte de Mariano Moreno », p. 311

- (es) Gisela Aguirre et Félix Luna, Grandes protagonistas de la Historia Argentina : Mariano Moreno, Buenos Aires, Planeta, , 1re éd. (ISBN 950-49-1248-6), « "La misión" y "La Muerte" »

- José María Rosa estime que Saavedra écrivit cet ouvrage davantage comme une justification que comme un témoignage, et que l’objet de sa préoccupation était avant tout l’idée que les Portègnes se faisaient dans la décennie 1820 de sa conduite à l’époque, alors déjà lointaine, de la Révolution. Cf. Rosa, José María, Historia argentina, tome 2, Éd. Oriente, Buenos Aires, 1965.

- El Historiador

Bibliographie

- (es) Saavedra, Cornelio, Memoria autógrafa, Éd. Emecé, 1944.

- (es) Scenna, Miguel Ángel, Las brevas maduras. Memorial de la Patria, tomo I, Éd. La Bastilla, Buenos Aires, 1984.

- (es) Segreti, Carlos S. A., La aurora de la Independencia. Memorial de la Patria, tome II, Éd. La Bastilla, Buenos Aires, 1980.

- (es) Ferla, Salvador, El primer 17 de octubre, Revue Todo es Historia, no 54.

- (es) Ferla, Salvador, Liniers, un líder desertor, Revue Todo es Historia, no 91.

- (es) Roberts, Carlos, Las invasiones inglesas, Éd. Emecé, Buenos Aires, 1999.

- (es)O’Donnell, Pacho, Los héroes malditos, Éd. Sudamericana, Buenos Aires, 2004.

- (es)O’Donell, Pacho, García Hamilton, Enrique et Pigna, Felipe, Historia confidencial, Éd. Booket, Buenos Aires, 2005.

- (es)López, Vicente Fidel, Historia de la República Argentina. Libr. La Facultad, Buenos Aires, 1926.

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Biographie de Saavedra par Felipe Pigna

- Le récit par Cornelio Saavedra des 24 et 25 mai 1810

- Cornelio Saavedra, insigne Potosino dans l’histoire de l’Argentine

- Musée d’Histoire Cornelio de Saavedra

- Señores… No perdamos más tiempo y hagamos la revolución!!! Par: Bergareche, Macarena. - Centro de Estudios Históricos Marcelo Sellán