Fort de Buenos Aires

Le fort de Buenos Aires[note 1] était une place-forte destinée à défendre la ville de Buenos Aires et à servir de logis aux autorités coloniales résidant dans la ville. L’ouvrage, dont la construction commença en 1595 et se termina, après plusieurs remaniements, vers le début du XVIIIe siècle, se trouva entièrement démoli en 1882.

Doté d’abord du nom de Real Fortaleza de Don Juan Baltasar de Austria, puis, au XVIIe siècle, de celui de San Miguel de Buenos Aires, le fort se dressait sur la berge du río de la Plata, laquelle à cette époque n’était éloignée que d’une centaine de mètres de l’actuelle place de Mai, et occupait l’emplacement sur lequel se trouve aujourd’hui la Casa Rosada, siège du pouvoir exécutif de la République argentine. Au fil des décennies, il vint à être renforcé d’une muraille de pierre, cerné d’un fossé l’entourant entièrement, pourvu d’un pont-levis le faisant communiquer avec la place, cantonné de bastions, armé de canons, et garni, au-dedans de son périmètre, de divers édifices[1].

Acarète du Biscay, voyageur français, en fournit la description suivante en 1658 :

« ...[la ville] possède un petit fort de terre dominant le fleuve, cerné par un fossé, doté de dix canons de fer, dont le plus gros est de calibre douze. Là réside le gouverneur, et la garnison se compose de 150 hommes seulement, répartis en trois compagnies, commandées par trois capitaines nommés par celui-là selon sa convenance[2]... »

Son but initial était d’éviter que des pirates européens, c'est-à-dire essentiellement anglais, hollandais et portugais, ne pussent s’emparer de la ville.

Il fut utilisé comme lieu de résidence par les autorités coloniales espagnoles jusqu’à la révolution de Mai de 1810, puis (hormis quelques périodes durant la Confédération argentine) comme siège par les gouvernements criollos indépendants, jusqu’à la présidence de Julio Argentino Roca, qui donna l’ordre en 1882 de démolir le peu qui en subsistait ; le site, outre qu’il avait quasiment perdu toute valeur défensive, ne pouvait plus en effet, aux yeux des autorités d’alors, apparaître digne de la capitale, qui en ces années-là s’agrandissait et se modernisait rapidement[3].

C’est aussi dans le fort que William Carr Beresford et ses troupes se replièrent lors des invasions anglaises du Río de la Plata et que les envahisseurs signèrent leur reddition le 12 août 1806.

Actuellement, quelques vestiges du vieux fort, jusque-là enfouis mais récemment mis au jour lors de travaux de voirie, sont encore visibles in situ pour les visiteurs du Museo de la Casa Rosada.

Histoire

Construction

Les lois des Indes prescrivaient que devait être édifié dans la ville de Buenos Aires, fondée en 1580 par Juan de Garay (et dénommée par lui de la Trinidad), un fort sis sur le Río de la Plata. Cependant, nonobstant que des corsaires de différentes nationalités (parmi lesquels Francis Drake en 1577) eussent fait des incursions dans le territoire, Juan de Garay, s’il dégagea bien une étendue de terrain pour le construire, ne procéda ensuite à aucune construction[4].

Quatorze années plus tard, le gouverneur de Buenos Aires, Fernando de Zárate, écrivit une lettre au roi Philippe II, l’avisant de ce qu’il avait aperçu récemment sur le littoral brésilien quatre vaisseaux anglais prêts à faire voile jusqu’au détroit de Magellan et de ce qu’en outre le gouverneur de Rio de Janeiro lui avait signalé la présence de corsaires connaissant bien la zone du Río de la Plata. Dans ladite lettre, Zárate sollicitait la permission de faire construire un fort dans la ville de Buenos Aires, sans dépense supplémentaire pour les finances royales, précisant que « les habitants de Tucumán aidaient beaucoup à l’ouvrage, car ceux de cette terre sont fort pauvres et dépourvus d’Indiens de service »[5]. Dans la crainte que l’Angleterre eût effectivement conçu le dessein de s’emparer de Buenos Aires, le roi requit Zárate de réaliser la construction, que ce dernier avait en réalité déjà donné l’ordre de commencer dès avant l’envoi de sa lettre[6].

L’emplacement qu’avait à l’origine prévu Juan de Garay était la moitié orientale de la Plaza Mayor (aujourd’hui le secteur est de la place de Mai), mais, pour que cette place eût plus d’étendue, l’on fit choix d’un terrain situé sur la berge même du Río de la Plata, un peu plus à l’est de ladite place, où se situe aujourd’hui la Casa Rosada, et qui se trouvait alors abandonné, l’adelantado Juan Torres de Vera y Aragón, à qui le fondateur de la ville avait assigné la parcelle concernée, ne l’ayant en effet jamais occupée[7] - [8].

Le fort fut baptisé du nom de Real Fortaleza de Don Juan Baltasar de Austria (litt. Royale Forteresse Jean Balthasar d'Autriche). Son terre-plein était constitué de terre battue et mesurait 150 aunes (130m env.) sur chaque côté. Il était délimité par un talus de terre doublé d’un fossé, et ne disposait que de 8 pièces d’artillerie, toutes de faible portée. Un pont-levis, qui se maintiendra jusque sous Bernardino Rivadavia, le faisait communiquer avec la Plaza Mayor. Dans le fort se trouvaient le logis du Gouverneur, les Maisons royales (Casas Reales) et des dépôts. Vers la fin du XVIe siècle, le fort hébergeait une garnison de 150 hommes[6].

Zárate mourut avant d’avoir pu terminer l’ouvrage, et en 1599, le gouverneur Diego Rodríguez Valdez y de la Banda le trouva écroulé, les canons gisant à terre[7]. Son successeur, Hernando Arias de Saavedra (connu sous le nom de Hernandarias), communiqua au roi en 1604 qu’il avait poursuivi les travaux de construction, en ajoutant au fort notamment une tour de guet et des dépendances à l’usage des douanes[7].

En raison des incursions de pirates anglais, français, portugais, hollandais et danois, fréquentes à cette époque[9], le gouverneur Diego Marín y Negrón demanda en 1609 la remise en état du fort. Cependant, il mourut en 1613 sans avoir pu effectuer aucune amélioration, et le roi nomma à nouveau Hernandarias pour qu’il accomplît cette tâche. Celui-ci utilisa comme main-d’œuvre les noirs « déposés » dans le dépôt général et, là encore, des indigènes avec leurs femmes. L’on réussit ainsi en 1618 à ceinturer le fort de murailles d’escarpe et à le doter de terre-pleins et de bastions, en utilisant comme matériau des pierres apportées de l’île Martín García et des bois durs provenant du gouvernorat de Misiones[10].

Ce nonobstant, le gouverneur Francisco de Céspedes, arrivé à Buenos Aires en 1624, s’attacha à « fortifier les Maisons royales, que l’on nomme fort pour la raison qu’elles sont constituées de talus de terre morte, où se trouvent les rares pièces d’artillerie »[11]. Son successeur, le gouverneur Pedro Esteban Dávila, entreprit en 1631 d’ériger un nouveau fort, lequel se révéla aussi vulnérable que les ouvrages antérieurs ; en effet, la douane se situait en contrebas de la forteresse, sur la berge du fleuve, et les crues de celui-ci emportèrent les bastions, de sorte qu’en 1641, alors que le fort venait d’être placé sous le vocable de San Juan Baltasar de Austria, il n’en subsistait plus aucun. En cette même année, Mujica, successeur de Dávila au gouvernorat, informa la Cour que « ses talus de terre morte et affaissée » n’offraient plus « aucune défense ni sécurité aux soldats »[8]. Pourtant, hormis la construction des Cajas Reales (bureau de recrutement) en 1649, aucune amélioration significative ne fut accomplie.

Par la suite, en 1667, le gouverneur José Martínez Salazar apporta une série d’améliorations significatives. Il renforça le pied de la berge par des pieux, de façon à prévenir l’affouillement continuel de la rive. En outre, il fit fabriquer de la chaux et des planches en utilisant comme main-d’œuvre les soldats de la prison. Pour entreposer les armes et les munitions, il fit aménager une galerie de 150 pieds sur 20. Il mit sur pied également une forge capable de produire des armes pour le fort. Il fit élever trois bastions, construisit un entrepôt, des fours et des silos pour garder les provisions et pourvut le fort d’une douve de 416 aunes de pourtour et de 46 pieds de large. Il rebaptisa le fort San Miguel de Buenos Aires, et fit installer une statue du saint dans la porte principale, œuvre du sculpteur portugais Manuel do Coyto (auteur également du Saint Christ vénéré actuellement dans la cathédrale de Buenos Aires).

Malgré ces améliorations, il restait beaucoup à faire, surtout eu égard à la déclaration du roi Philippe IV selon laquelle le port de Buenos Aires était « la place de l’Amérique espagnole la plus convoitée par les États étrangers ». En 1674, le gouverneur Andrés de Robles observa, entre autres insuffisances, que le fossé n’était toujours pas achevé et que la distance entre ce fossé et la maçonnerie surmontant le talus – la berme – ne suffisait pas à livrer passage à la cavalerie. Il prit soin alors de remanier le fort sous différents aspects, notamment en renforçant la muraille par 300 troncs de mesquite goudronnés et en construisant des affûts pour les huit canons de bronze. Cependant, tant en Espagne qu’à Buenos Aires, l’on s’accordait à juger l’emplacement du fort peu stratégique pour la défense, et que les constructions particulières situées alentour du site étaient préjudiciables à son efficacité. Concomitamment avec le remaniement du fort fut élevé plus au sud, à l’embouchure de la rivière Riachuelo, un fortin nommé de San Sebastián[8].

En 1618, le gouverneur Diego de Góngora (le premier à gouverner après que Buenos Aires eut été séparé juridiquement de Asuncion du Paraguay) mit en place pour la ville un dispositif militaire plus important et plus élaboré, que compléta en 1631 le gouverneur Pedro Esteban de Ávila en créant le premier corps militaire hiérarchisé. Au XVIIIe siècle se trouvait attachée au fort une force militaire d’environ 800 hommes, et le Corps royal d’Artillerie avait la charge des pièces du fort et des batteries du littoral[9].

Au début du XVIIIe siècle, il fut décidé d’entreprendre de nouvelles réfections, pour mettre le fort en conformité avec les nouveaux préceptes en matière d’architecture militaire mis en vogue en Europe par le célèbre ingénieur français Vauban. Entre 1708 et 1710, sous le gouvernorat de Manuel de Velazco, l’ingénieur José Bermúdez revêtit de pierres l'escarpe sur les flancs sud et ouest. Enfin, en 1725, sous le gouvernorat de Bruno Mauricio de Zabala, le fort atteignit son état d’achèvement après qu’eurent été construites, sous la direction de Domingo Petrarca (ingénieur originaire de Biscaye, qui avait participé à la construction des dispositifs de défense de Montevideo), une muraille de pierre côté fleuve et des parois de brique de grande épaisseur sur les trois autres flancs. De ces murailles émergeaient les canons, et à chaque angle se trouvait un bastion, où s’élevait une poivrière pour abriter les sentinelles. Sauf du côté du rivage, le fort était tout entier cerné d’une douve inondable, qui resta en place jusqu’à la démolition de l’ouvrage, un siècle et demi plus tard. Côté ouest, vers la ville, à mi-chemin de la muraille, se trouvait le pont-levis et l’entrée principale. La forme générale de la forteresse était celle d’un quadrilatère irrégulier, d’une superficie totale de 5 000 m2, cantonné de bastions, ceux situés du côté du fleuve étant plus grands que les deux autres[8].

Le fort présentait toutes les caractéristiques propres aux fortifications de l’époque et était donc, quoique de dimensions plus modestes, apparenté à ceux de Carthagène des Indes (Colombie) ou de San Juan de Porto Rico. Le fort le plus semblable à celui de Buenos Aires était sans doute le fort de Santa Teresa, sur le rivage atlantique de l’Uruguay[12]. En 1757, les arches commençant, avec le temps, à céder et les piliers à montrer des signes d’instabilité, des travaux de consolidation durent être menés.

En 1761 fut construite, à l’usage des gouverneurs, une nouvelle résidence, qui avait été conçue 10 ans auparavant par Diego Cardoso. En 1766, l’on aménagea les rues qui descendaient vers le fleuve, et en 1784, le commandant du génie Carlos Cabrer adjoignit une chapelle à l’ensemble. Un an après, Cabrer dessina les plans du bâtiment à deux niveaux de la Real Audiencia, et en 1795, près de deux décennies après que le roi Charles III eut élevé la ville de Buenos Aires au rang de capitale de la Vice-royauté du Río de la Plata, fut édifié près du palais de la Maestranza ou Vieux Palais, le nouveau palais des Vice-rois, lequel permit de loger les nouvelles autorités dans de somptueux salons, avec balcons d’angle à caisson, comme cela était la coutume à Lima ; cet édifice, dont les plans avaient été livrés par José García Martínez de Cáceres, originaire d’Alicante, et dont la construction fut dirigée par Francisco García Carrasco, peut être considéré comme l’un des points culminants qu’atteignit l’architecture civile portègne à la fin du XIXe siècle[13]. En 1802, le même José García de Cáceres décrivit le fort de la manière suivante :

« Un carré aux côtés inégaux, fortifié de quatre bastions et de leurs courtines correspondantes, au-dedans duquel se trouve le Palais royal, qu’occupent, à l’étage supérieur, messieurs les Vice-rois et, à l’étage d’en bas, la Real Academia, les greffiers, les secrétaires et la Chapelle royale et le bureau de recrutement ; au-dessus de celui-ci, la Salle d’armes, la vieille chapelle à l’usage des prisonniers, les corps de garde, les entrepôts, les ateliers d’armes, etc. Ce fort possède un fossé sans contre-escarpe revêtue, ou du moins ne l’est d’icelle qu’une portion face à la porte principale, laquelle est dotée d’un pont-levis et est couverte par un petit tambour ; la poterne a été percée dans le flanc qui regarde vers le fleuve, les quais cependant de ce flanc sont en fort mauvais état, en particulier à l’entrée, la pierre utilisée étant grossière et de très mauvaise qualité. Tous les bâtiments qu’il renferme sont construits de brique et de glaise, sauf la Chapelle royale, les entrepôts et le bureau de recrutement, construits de brique et d’un mélange de chaux et de sable[7]. »

.

En 1803, les défenses côté port furent renforcées, tandis que du côté de la place une paroi de brique fut construite sur l'escarpe du fossé.

En réalité, vers cette même époque, le fort était déjà devenu inutile, le port se défendant désormais naturellement par lui-même, vu que le fleuve n’était plus que de faible profondeur et que des bancs de sable obligeaient les navires à mouiller à des kilomètres du rivage, ce qui rendait impossible tout débarquement immédiat de leurs équipages, au cas où ils eussent voulu s’emparer de la ville[14].

Dernières années

Quoique le fort eût perdu, techniquement parlant, toute utilité, il continuait d’apparaître comme le symbole du pouvoir, servant en effet de résidence aux vice-rois jusqu’en 1810. Ensuite, les titulaires des différents gouvernements nationaux successifs l’utilisèrent comme logis et comme bureau[15].

Après la reconquête de Buenos Aires, qui mit un terme à la deuxième des invasions britanniques du Río de la Plata en 1806, il se révéla bien inutile aux troupes britanniques de s’être rendus maîtres du fort puisque, une fois que les Portègnes se furent emparés du reste de la ville, il eût été aisé, à supposer que les Anglais se fussent obstinés à rester dans le fort, de les assiéger.

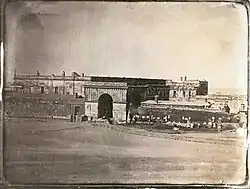

Entre 1826 et 1827, Bernardino Rivadavia, alors président des Provinces-Unies du Río de la Plata, ordonna de combler la douve, de démonter le pont-levis, et de remplacer la herse par des vantaux de fer. Il fit édifier un nouveau portail de style néo-classique, en forme d’arc de triomphe, surmonté d’un bonnet phrygien, dont on sait seulement qu’il se trouvait vers 1910 abandonné dans quelque bâtisse du quartier Constitución à Buenos Aires. Il installa en outre dans les bâtiments centraux des meubles luxueux qu’il avait achetés en Europe[16].

Sous le gouvernement de Juan Manuel de Rosas, le fort ne fut plus utilisé, à partir de 1835, qu’à héberger des troupes, le gouvernement l’ayant en effet quitté pour s’installer dans la maison que Rosas avait fait construire dans l’actuel quartier de Palermo[17] - [8].

Phase de démolition

En 1853 cependant, à la suite du renversement de Rosas, le fort redevint le siège de l’exécutif, mais se trouvait en fort mauvais état. Le gouverneur Pastor Obligado fut autorisé par la Législature à faire démolir tout le côté sud, le long de l’actuelle rue Hipólito Yrigoyen, et à jeter bas les murailles et bastions de tout l’édifice, de sorte à pouvoir construire, derrière le fort, en partie sur des terrains gagnés sur le Río de la Plata, et faisant face à celui-ci, le nouveau bâtiment de la douane (en esp. Aduana Nueva, ou Aduana de Taylor, selon le nom de l’ingénieur Edward Taylor, qui en conçut les plans). La façade rectiligne qui donnait sur l’ouest, c'est-à-dire sur l’actuel palais du gouvernement, ne s’appuyait pas sur la berge, mais occupait, avec sa cour de manœuvres, l’emplacement du fossé est du vieux fort, long de plus d’une centaine de mètres ; cette partie arrière de la Douane, qui donnait donc sur ce qui avait été la face avant du fort, était de plain-pied alors avec le sol environnant, mais des remblayages ultérieurs ont fait qu’elle se trouve aujourd'hui enfouie[18]. Dès lors ne subsistaient plus du fort que le portique d’entrée et les édifices centraux, lesquels furent rénovés à l’effet de servir de siège au gouvernement.

.jpg.webp)

Le secteur nord, devenu résidence présidentielle, vint à être occupé en 1862 par le président Bartolomé Mitre, qui fit restaurer les bâtiments et aménager un jardin par-devant.

En 1867, ce secteur nord du fort, sur l’actuelle Avenida Rivadavia, fut par deux fois la proie d’un violent incendie, ce qui porta l’année suivante le président alors en exercice Domingo Faustino Sarmiento à réparer l’édifice qui s’y trouvait, et à le remanier en lui ajoutant un balcon au premier étage, en l’entourant d’un jardin, et en le peignant en rose. C’est depuis lors que l’on se mit à appeler le bâtiment Casa Rosada, la Maison-Rose. La nouvelle construction avait une allure italianisante, qui contrastait avec les traits néo-classiques de l’édifice antérieur[19].

Quant à la partie sud, resté en friche depuis la démantèlement du fort par Obligado, le président Sarmiento, qui avait un penchant pour l’architecture renaissanciste italienne et française, engagea en 1873 l’architecte suédois Carl August Kihlberg et le chargea de livrer les plans d’un édifice pour les Postes et Télégraphes. Ce bâtiment fut achevé en 1879[12].

En 1882, le président Julio Argentino Roca donna l’ordre de démolir le bâtiment que Sarmiento avait fait construire du côté nord, sur l’avenue Rivadavia, de même que la demeure des vice-rois, donnant ainsi le coup de grâce à l’ancien fort de Buenos Aires. Sur l’étendue ainsi dégagée, qu’une rue séparait de l’immeuble des postes, un autre architecte suédois, Henrik Åberg, conçut un édifice semblable à celui des postes, bien que plus vaste et doté à l’étage de deux galeries de cinq arcades chacune.

Ce nouvel édifice d’une part, le bâtiment des postes commandé par Sarmiento d’autre part, et, enfin, un troisième corps de logis, avec une arche surplombant la rue de séparation, qui fut dessiné par l’architecte italien Francesco Tamburini et intercalé entre ces deux édifices en 1894, constituent ensemble la Casa Rosada actuelle.

Événements remarquables survenus dans le fort

- Vol du coffre-fort

En 1631, un homme du nom de Pedro Cajal et son domestique creusèrent un passage souterrain pour parvenir jusqu’à l’économat et le tribunal des juges, dans la Maison royale, et brûlèrent le couvercle du coffre-fort pour dérober mille-quatre-cents pesos[20]. Les deux responsables furent découverts et condamnés à mort. Le domestique fut pendu et sa tête exhibée ; quant à Pedro Cajal, il fut, pour être hidalgo, mis à mort au moyen du garrot d’étranglement.

- Attaque française

En 1653, sous le gouvernorat de Pedro Ruiz, une offensive française contre Buenos Aires fut repoussée, les assaillants y perdant un vaisseau[11].

- Prise par les Anglais[17]

En 1806, lors des invasions britanniques, le commandant William Carr Beresford dut s’emparer du fort par voie de terre car le banc de sable qui s’était naturellement formé en face de l’ouvrage l’avait rendu inaccessible par la mer. Selon la description d’un officier anglais, le fort était doté de 35 canons, mais qui étaient tous piqués de rouille.

Le fort fut aussi l’ultime réduit choisi par les envahisseurs pour se replier face aux troupes de Jacques de Liniers, puis pour se rendre à ceux-ci le 12 août 1806, d’après ce que relate Pastor Obligado :

« Quand Liniers parvint au garde-corps de La Merced, Beresford, s’étant arrêté sous l’arche de la Recova, et voyant mort son adjudant Kenner, fit avec l’épée le signal de la retraite et, repliant ses troupes, pénétra dans la forteresse, et ordonna de lever le pont. L’épais brouillard d’une journée grise, humide et nuageuse, et la fumée du combat, empêchèrent de voir le drapeau blanc flottant sur le bastion nord, en raison de quoi les tirs se poursuivirent de tous les coins de rue de cet endroit[22]. »

Le lendemain, ils reçurent Liniers dans le salon principal, et lui remirent les bannières du 71e Régiment, vaincu pour la première fois de son histoire, après avoir parcouru l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Nord.

- Soutien à Liniers

En 1809, Liniers reçut dans le fort de Buenos Aires l’appui des criollos contre le coup de force de Martín de Álzaga, qui se proposait de le destituer[23].

- Premier gouvernement patriote et naissance de Mariano Saavedra

Après la révolution de Mai, la demeure des vice-rois (Casa de los Virreyes) vint à être le lieu de résidence des nouvelles autorités, en particulier de Cornelio Saavedra et de son épouse Saturnina Otárola, qui y donna naissance le 17 août 1810[24] à leur fils Mariano, qui sera par deux fois gouverneur de la province de Buenos Aires.

- Festivités lors de victoires patriotes[17]

Le 2 décembre 1810 fut apporté à Buenos Aires le premier drapeau royaliste capturé par les forces patriotes, à la suite de leur triomphe dans la bataille de Suipacha.

En 1812, lorsqu’était parvenue la nouvelle du triomphe de Manuel Belgrano lors de la bataille de Tucumán, une bannière blanc et bleu ciel fut arborée pour la première fois à la hampe du fort.

Vestiges du fort dans la Casa Rosada

Une partie de la structure du fort, celle qui longeait l’actuelle rue Hipólito Yrigoyen, fut mise au jour en 1938, lors des travaux de démolition des travées de droite de la Casa Rosada, effectués en vue d’élargir ladite rue.

D’autres découvertes encore furent faites, tant de restes du fort que de ce qui avait été la Nouvelle Douane (Aduana Nueva, démolie en 1891), à l’occasion de travaux exécutés par le personnel des Obras Sanitarias de la Nación et visant à poser un tube de collecte d’eaux usées dans le Paseo Colón, en 1942. La Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y de Lugares Históricos ayant décidé la conservation de ces vestiges, l’on entreprit de déblayer terres et décombres, de sorte que le 12 octobre 1957 put être inauguré un musée in situ, à 15 mètres de profondeur[25]. L’on descend dans ce lieu par un antique escalier, sur le côté est de la Casa Rosada.

Vers 1970 furent découverts une embrasure de tir et des vestiges du mur d’escarpe donnant sur le Río de la Plata, restés enfouis à la suite de la construction de la Douane. De cette dernière put être sauvée en 1982 la Cour de manœuvres (Patio de Maniobras), ce qui permit d’élargir davantage encore le site[note 2].

La serrure et la clef du portail de fer de l’ancien fort se trouvent exposées au musée historique national d'Argentine à Buenos Aires[26].

Notes et références

Notes

- Selon Architecture. Méthode et Vocabulaire de Jean-Marie Pérouse de Montclos, le mot forteresse désigne, dans l’architecture médiévale (c’est nous qui soulignons), une place-forte dont la fonction est purement militaire. En revanche, le terme fort désigne, dans l’architecture classique et moderne, une place-forte contenant une garnison, servant d’appui dans le système de défense d’une frontière ou d’une ville (p. 486). Il s’agit donc clairement, dans le cas de la place-forte de Buenos Aires, d’un fort au sens classique et moderne, de conception et de construction du reste fort différentes de la forteresse médiévale. Il semble que la langue espagnole ne fasse pas aussi strictement cette distinction, et le terme fortaleza apparaît çà et là dans les diverses dénominations données à cet ouvrage au cours de ses trois siècles d’existence. Si nous reprenons telles quelles ces dénominations, en les traduisant mot à mot, et si donc il advient que nous utilisions le vocable forteresse dans lesdites dénominations, nous privilégions partout ailleurs l’usage du terme fort, plus correct sémantiquement et historiquement.

- Pour visiter l’ensemble, le public doit accéder d’abord à la Casa Rosada, depuis la rue Hipólito Yrigoyen au sud, pendant les heures d’ouverture du musée de la Casa de Gobierno. Comisión para la preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Leticia Morese y Néstor Zakim (2004), La Ciudad y el Río en su sitio fundacional. Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Références

- E. Casella de Calderón (1994), p. 19.

- Acarète du Biscay, Relation des voyages dans la rivière de la Plate, & de là par terre au Pérou, Paris 1696 (le périple a été accompli en 1658). Cité par E. Casella de Calderón (1994), p. 15.

- E. Casella de Calderón (1994), p. 25.

- E. Casella de Calderón (1994), p. 12.

- Rocca, 2010, p. 6.

- Rocca, 2010, p. 5.

- E. Casella de Calderón (1994), p. 13.

- Nicolás J. Gibelli, Crónica Histórica Argentina T II, p 291, CODEX,

- Julio A. Luqui Lagleyze, en Buenos Aires, sencilla historia.

- E. Casella de Calderón (1994), p. 14.

- E. Casella de Calderón (1994), p. 15.

- Historia gráfica de la Casa Rosada. Revista Ciencia Hoy, Vol. 20, nº 117, junio-julio 2010]

- Gutiérrez, Ramón et Berjman, Sonia, La Plaza de Mayo, escenario de la vida argentina, Colección cuadernos del Águila. Fundación Banco de Boston., .

- Rocca, 2010, p. 10.

- Rocca, 2010, p. 11.

- Rocca, 2010, p. 13.

- E. Casella de Calderón (1994), p. 22.

- E. Casella de Calderón (1994), p. 42-43.

- Rocca, 2010, p. 13-14.

- Zabala, Rómulo y Enrique de Gandía, Historia de la Ciudad de Buenos Aires (1980), vol I, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, p. 289-290.

- (es)Trofeos de la Reconquista de la Ciudad de Buenos Aires en el Año 1806, Buenos Aires, Litografía, Imprenta y Encuadernación de Guillermo Kraft, coll. « Publication Officielle », (lire en ligne)

- E. Casella de Calderón (1994), p. 21.

- Rocca, 2010, p. 12.

- Datos de casamiento y nacimiento

- E. Casella de Calderón (1994), p. 23.

- Diego M. Zigiotto, Las mil y una curiosidades de Buenos Aires, Grupo Norma,

Bibliographie

- (es) Elisa Casella de Calderón, « Parque Colon-La Aduana Nueva », Buenos Aires nos cuenta, Buenos Aires, Ediciones Turísticas, no 9, .

- Nicolás J. Gibelli, Crónica Histórica Argentina T II, CODEX,

- Historia gráfica de la Casa Rosada, Revue Ciencia Hoy, Vol. 20, nº 117,

- Julio A. Luqui Lagleyze, Buenos Aires : Sencilla Historia, La Trinidad, Librerías Turísticas, , 286 p. (ISBN 950-99400-8-9)

- Edgardo José Rocca, El Real Fuerte San Juan Baltasar de Austria, testigo de los acontecimientos de mayo de 1810 y las tarjetas postales, Historias de la Ciudad Année XI, n° 53,

- José Luis Romero et Luis Alberto Romero, Buenos Aires, historia de cuatro siglos, Éditeur Abril,

- Daniel Schávelzon, Túneles de Buenos Aires, Historias, mitos y verdades del subsuelo porteño, Sudamericana, , 280 p. (ISBN 950-07-2701-3)